IL MONTE BIANCO, CULLA DELL’ALPINISMO

Dal Monte Bianco al Monte Rosa, tra picchi e rifugi, l’Ottocento è anche il secolo dell’alpinismo.

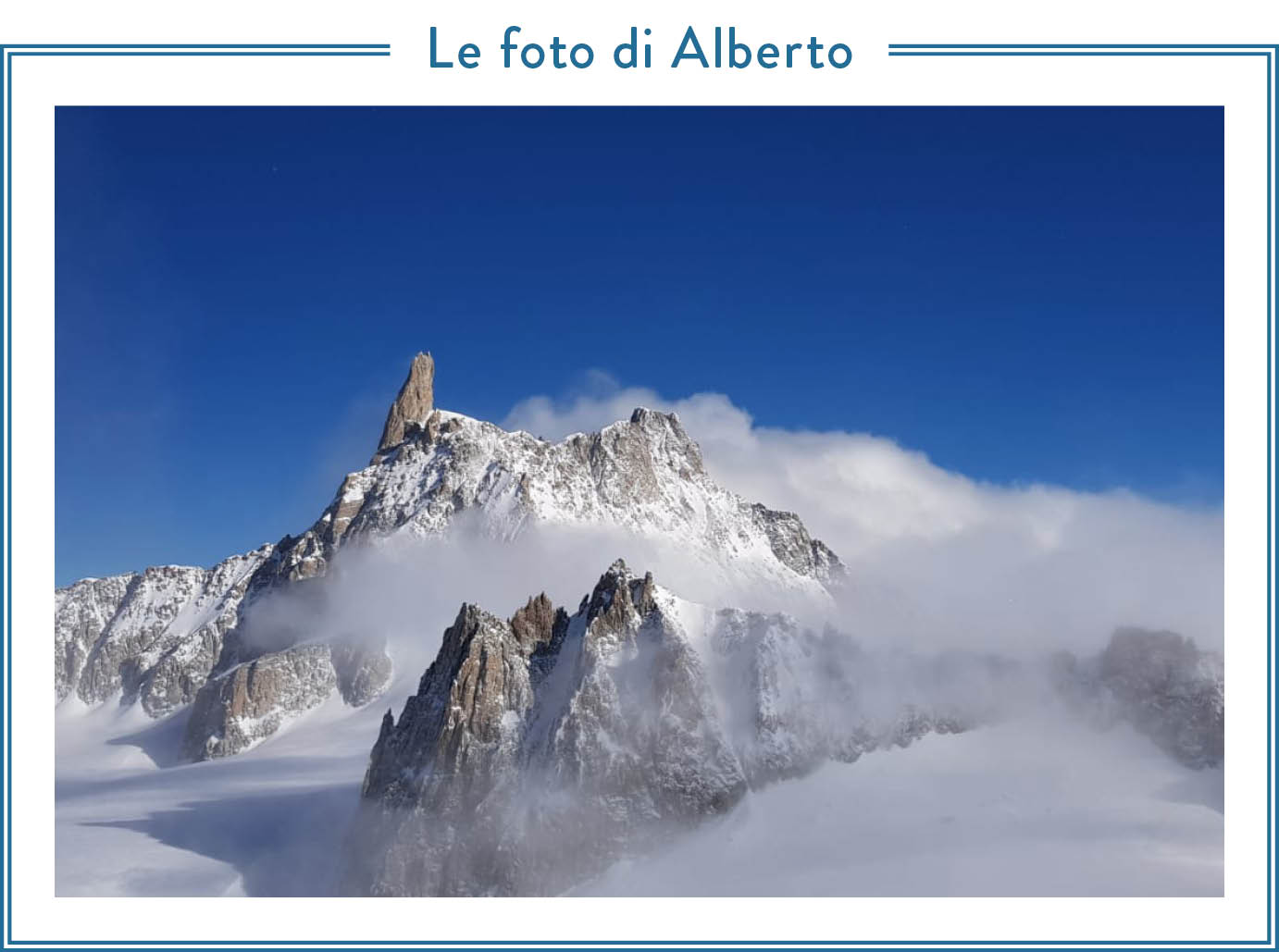

“Lontano, molto lontano, trafiggendo il cielo infinito, appare il Monte Bianco, silenzioso, innevato e sereno”: cominciamo così, con le parole che il poeta romantico inglese Percy Shelley dedica al Monte Bianco, il nostro viaggio tra le vette ai confini d’Italia. Siamo in una delle zone più a nord del nostro Paese, in Valle d’Aosta, proprio lungo il confine tra Italia e Francia e, come per Shelley, giungere alle pendici del Monte Bianco significa immergersi in un paradiso di bellezza. Monte Bianco: basta pronunciarne il nome per immaginare cime coperte di neve, ghiacciai, pareti rocciose e il regno di aquile, camosci e stambecchi.

Una natura potente, spesso soverchiante, ma nella quale l’uomo è sempre stato presente. Adattandosi a un clima ostile, sopravvivendo per secoli grazie ad agricoltura e allevamento e, a partire dall’Ottocento, aprendosi al mondo con il diffondersi della moda prima dell’alpinismo e poi dello sci di massa che ha trasformato in piste di fama mondiale quelli che un tempo erano semplici pascoli. Mutando per sempre la storia di queste montagne.

Un mondo in continuo divenire

“Al Monte Bianco sono sempre ritornato anche dopo tanti anni, e l’ho fatto come si può tornare a un padre per dialogare, con tutto l’affetto e i ricordi che un figlio cerca nei propri genitori” ha detto una volta Walter Bonatti, uno dei più grandi alpinisti italiani della storia.

Il Monte Bianco è prima di ogni cosa la vetta più alta delle Alpi e dell’intero continente europeo anche se alcuni sostengono che il primato spetti al monte Elbrus, un vulcano spento di cinquemilaseicento metri, nel Caucaso. (se si considera questo territorio parte dell’Europa). Ma il Monte Bianco non è una questione di record o di centimetri. È molto di più: un’opera d’arte, tanto che qualcuno lo ha definito una cattedrale gotica con tante guglie. Sono molte le guglie, una trentina, tutte sopra i quattromila metri e tutte con un nome spesso fantasioso; d’altra parte, questa montagna dal doppio o triplo passaporto travalica i confini. Un po’ francese, un po’ italiana e persino un po’ svizzera.

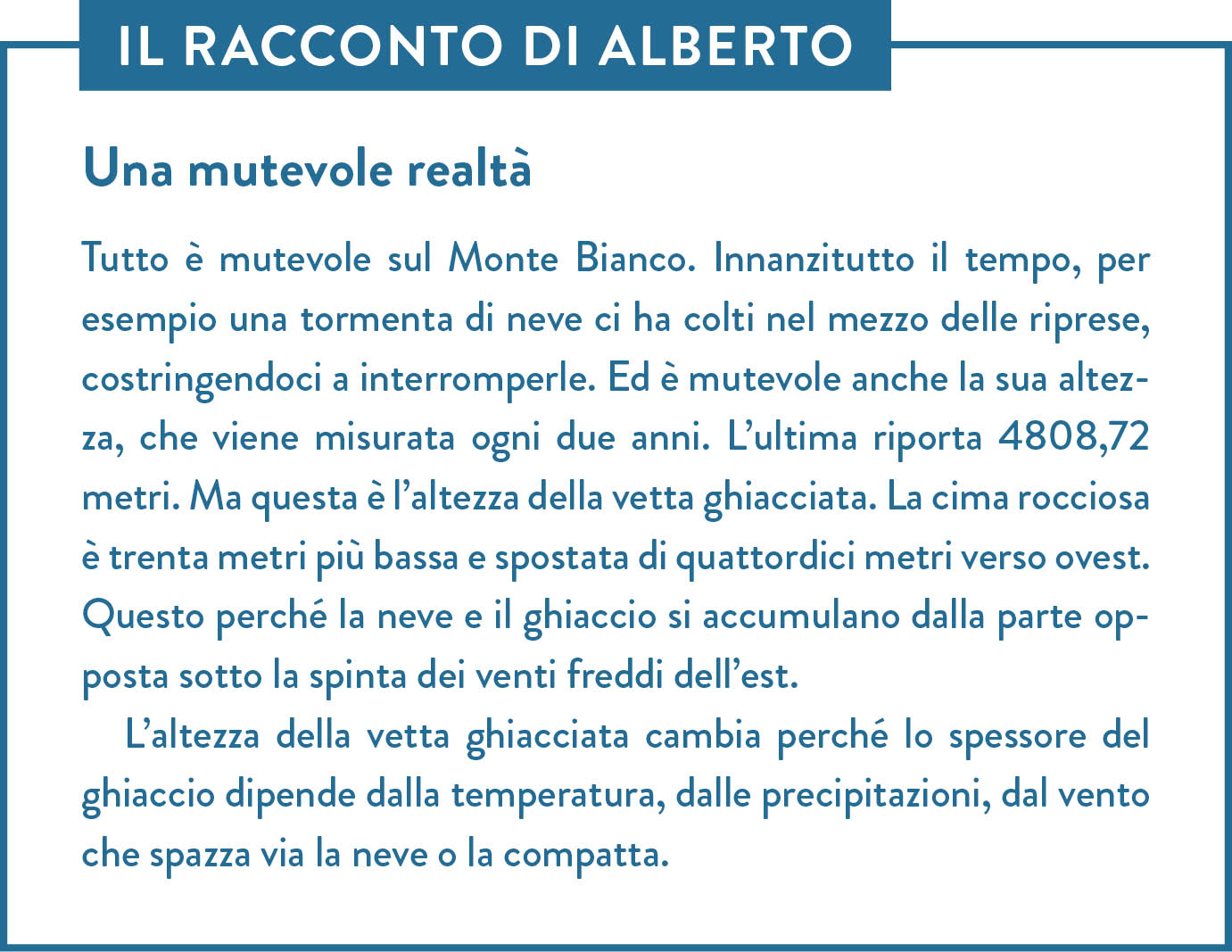

Tra gli spettacoli più mirabili del Monte Bianco ci sono i suoi ghiacciai, che ricoprono stabilmente grandi superfici ma il cui numero varia continuamente. Soprattutto in questi anni, in cui il cambiamento climatico ha ridotto l’estensione delle nevi perenni creando un’illusione ottica: nuovi ghiacciai appaiono da un anno all’altro, ma non sono che pezzi dello stesso ghiacciaio che si staccano dal bacino di alimentazione per andare lentamente a sciogliersi.

La culla dell’alpinismo

A dispetto del nome al singolare, il Monte Bianco non è un’unica montagna ma un massiccio che si estende per circa quaranta chilometri, da cui si dipartono ben sette valli alpine fra cui le più famose sono, in Italia, la valle di Courmayeur, e in Francia, quella di Chamonix. E sono stati proprio due giovani di Chamonix, con la loro impresa eroica, a trasformare il Monte Bianco nella culla dell’alpinismo mondiale.

È il 1786 quando, Michel Gabriel Paccard e Jacques Balmat, il primo appassionato collezionista di minerali e il secondo fisico e naturalista, decidono di andare là dove nessuno ha mai osato spingersi. È una impresa ardua, con tante incognite: soprattutto perché la cultura montanara, per quanto possa sembrare sorprendente, ha insegnato da sempre a tenersi alla larga dai ghiacciai. In una vita già tanto dura, soggetta a continue valanghe e intemperie, c’è poco spazio per nuove sfide. Finché qualcuno decide di inventarsi l’alpinismo.

Paccard e Balmat scelgono di provarci non solo per il gusto dell’azzardo, ma per una ragione molto concreta: è il 1786. Da quasi quindici anni, per chi riuscirà nell’impresa, ci sono in palio tre ghinee promesse dal botanico e naturalista svizzero Horace-Bénédict de Saussure.

Dopo lunghe ricognizioni intese a studiare il percorso, cui partecipa cui partecipa anche il valdostano Jean-Laurent Jordaney, Paccard e Balmat si risolvono finalmente ad affrontare la salita dal versante francese, meno ostico rispetto a quello italiano.

Sono le 18 e 23 minuti dell’8 agosto 1786 quando raggiungono la vetta. Si trattengono sulla cima circa trenta minuti, il tempo necessario a effettuare dei rilevamenti della pressione atmosferica e per valutare, anche se in modo approssimativo, l’altezza della vetta. Quattro ore dopo sono di ritorno alla capanna da cui sono partiti quella stessa mattina. Pernottano lì e il giorno dopo entrano in paese dove sono accolti come degli eroi: lentamente ma inesorabilmente, la voce della loro impresa si diffonde.

È davvero l’anno zero per uno sport, l’alpinismo, che uno dei suoi più famosi esponenti definirà romanticamente “la conquista dell’inutile”: perché, al di là delle tre ghinee, è sempre, principalmente, una sfida con se stessi. Per conoscerci o per capire fin dove siamo capaci di arrivare.

Qualcuno potrebbe obiettare che la conquista del Monte Bianco non è la prima grande impresa alpinistica: a dire il vero, infatti, nella stessa Valle d’Aosta, qualche anno prima, nel 1778, alcuni ragazzi di Gressoney-Saint-Jean hanno organizzato a loro volta una spedizione raggiungendo la roccia della Scoperta, sul Monte Rosa, a 4200 metri. Ma, come talvolta capita, la loro impresa rimarrà meno nota rispetto a quella dei vicini francesi.

Di sicuro, sono almeno due gli aspetti che tutte queste imprese pionieristiche hanno in comune fra loro: un equipaggiamento davvero primitivo e una scarsa, se non nulla, conoscenza degli effetti dell’altitudine sul corpo umano. Insieme alla fatica, questi primi alpinisti, superata una certa altitudine, cominciano infatti ad accusare il mal di quota: si sentono stanchi, indeboliti, provano nausea e faticano a mangiare. Alcuni vengono presi dal panico e rimangono sepolti fra i ghiacci, ma molti si salvano e contribuiscono con i loro resoconti avventurosi a spingere altri a seguire i loro passi.

È del 1808 l’impresa di Marie Paradis, la prima donna sul Monte Bianco, che raggiunge la vetta accompagnata da una guida e da suo figlio, di soli quattordici anni. La corsa all’oro bianco è iniziata.

Dalle Alpi al mondo

Piano piano, alle sporadiche iniziative di locali o di appassionati forestieri si affiancano vere e proprie cordate organizzate di alpinisti stranieri, prevalentemente inglesi, che lanciano spedizioni, sia con finalità scientifico-culturali sia, sempre di più, per il puro piacere dell’ascesa. L’anno successivo all’impresa di Paccard e Balmat, Saussure, pagate loro le tre ghinee, rilancia chiedendo che lo aiutino a coronare il suo sogno: vedere di persona la meraviglia della vetta. I due accettano e il 13 agosto del 1787, con l’aiuto di quasi venti guide che trasportano tutto il necessario – compreso un letto – anche lo scienziato ginevrino raggiunge la cima del Bianco.

Non sarà certo l’ultimo a concedersi questo piacere. Soprattutto negli ambienti aristocratici, l’alpinismo diventa pian piano una passione e una moda. E sulle montagne italiane ci si attrezza, si inizia a pensare in termini di ospitalità e turismo e nascono le prime società di guide alpine, come quella di Courmayeur.

L’equipaggiamento rimane a lungo molto alla buona: per camminare sulla neve si usano scarponi pesantissimi, di cuoio, forse non del tutto isolanti. Si indossano tute altrettanto pesanti ma non esistono ancora materiali sintetici in grado di garantire una protezione termica. Le donne, anche ai primi del Novecento – come si vede nelle foto della regina Margherita che era un’appassionata alpinista – indossano ampie gonne con molti strati di sottane a riparare dal freddo. Spesso si usano i muli per avvicinarsi alle vette, proseguendo a piedi quando gli animali non riescono più ad arrampicarsi. Fermarsi a osservare l’attrezzatura d’antan in uno dei molti musei dell’alpinismo presenti sulle Alpi – come quello delle guide alpine di Courmayeur – è un vero viaggio nel tempo.

Scienza ad alta quota

Spostiamoci nella regione del Monte Rosa e immaginiamo di volare in elicottero, senza scendere di quota, e di atterrare ai tremila metri del passo dei Salati, un valico alpino da cui per secoli sono transitati popoli per passare da una valle all’altra e che oggi collega la valdostana Gressoney con la piemontese Alagna. D’inverno grazie a un comprensorio sciistico molto importante, d’estate con una serie di sentieri affollati di turisti.

Da qui, parte uno dei tanti itinerari per la Capanna Margherita, un rifugio che, come indica il nome, fu la regina Margherita d’Italia a volere, ai primi del Novecento. Il rifugio più alto d’Italia nasce sia come ricovero per alpinisti, sia come importante laboratorio: è una delle stazioni meteorologiche più alte del mondo, destinata agli studi sul clima e sull’astronomia. Tuttora alla “Margherita”, come la chiamano affettuosamente gli appassionati di alta montagna, è presente una fornitissima biblioteca.

Se poi dal passo dei Salati scendiamo a piedi, o con gli sci, a seconda delle stagioni, di qualche centinaio di metri, incontriamo un altro centro di ricerca: l’Istituto Mosso, che, situato a 2900 metri, si trova tra il Corno del Camoscio e lo Stolemberg, ed è intitolato ad Angelo Mosso, professore di Fisiologia all’Università di Torino che lo fece costruire tra il 1905 e il 1907. Un altro luogo non solo di montagna ma di scienza, nel quale si studieranno proprio i problemi dell’alta quota cui abbiamo accennato poco fa raccontando dei primordi dell’alpinismo. Di questi studi si avvarranno diverse spedizioni importanti come quella, famosissima e drammatica, sul K2, avvenuta nel 1954.

L’Istituto, sotto la gestione dell’Università di Torino, in parte distrutto da un incendio circa vent’anni fa, è stato ricostruito ed è tutt’ora utilizzato per ricerche scientifiche, attività di divulgazione e formazione di alto livello su diverse tematiche: la fisiologia umana negli ambienti di alta quota, la medicina di montagna, la meteorologia alpina, la glaciologia, i cambiamenti climatici, gli studi su neve e valanghe. Non solo, è inserito nella rete di osservatori ecologici di lungo termine LTER, Long Term Ecological Research, come sito rappresentativo degli “Ambienti d’alta quota delle Alpi Occidentali”.

I colori delle Dolomiti

Nell’arco alpino c’è un paesaggio montano unico al mondo, le cui vette vertiginose si colorano di rosa, rosso e viola nella luce dell’alba e del tramonto. Parliamo ovviamente delle Dolomiti, un complesso di nove sistemi montuosi disposti tra Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli, riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2009 proprio in virtù della loro scenografica bellezza.

Questi monti prendono il nome da Déodat de Dolomieu, il naturalista francese vissuto nella seconda metà del Settecento che ha studiato per primo il caratteristico tipo di roccia predominante nel complesso montuoso, chiamato in suo onore dolomia. È la particolare composizione chimica di queste rocce, composte di carbonato doppio di calcio e magnesio, a permettere il fenomeno dell’Enrosadira, il cambiamento di colore in presenza di certe condizioni di luce. Le cime dolomitiche, come la tavolozza di un pittore, sanno infatti passare dall’intensa colorazione del mattino e della sera al candido pallore che le caratterizza nella luce del giorno e che le rende note come Monti Pallidi.

La genesi delle dolomie risale al Triassico, duecentocinquanta milioni di anni fa, quando al loro posto esistevano mari tropicali: col tempo i sedimenti di conchiglie, alghe calcaree e coralli si sono trasformati in roccia che, nello scontro tra placca europea e placca africana, si è innalzata sino alle considerevoli altezze attuali. Il materiale originario di queste rocce è quindi molto simile a quello che compone la barriera corallina delle Bahamas, o dell’Australia orientale.

Ma oltre ai loro splendidi colori le Dolomiti ci regalano un paesaggio mozzafiato di cime sopra ai tremila metri di altezza, ripide pareti verticali di oltre millecinquecento metri e gole altrettanto profonde, un saliscendi spettacolare che ne fa da sempre il teatro d’elezione per gli amanti della montagna.

Come il resto delle Alpi, anche le Dolomiti sono state teatro di guerra, e in particolare protagoniste della Guerra Bianca, combattuta sulle cime durante la Prima guerra mondiale. Le fortificazioni costruite nell’Ottocento, monumentali opere fisse, si sono rivelate inefficienti a contrastare le nuove modalità della Grande Guerra che ha richiesto invece gli scavi di trincee, di galleria di mina e di bunker in cui i soldati potessero rifugiarsi in attesa della battaglia. Molti di questi luoghi sono visitabili tutt’oggi, testimonianza di uno dei periodi più drammatici della nostra storia. Tra i tanti sacrari che punteggiano le cime dolomitiche il più celebre è quello di Pocol, nei pressi di Cortina d’Ampezzo, a 1535 metri d’altezza. Qui, nel 1935, su progetto dell’ingegnere Giovanni Raimondi, è stata costruita un’imponente torre di quarantotto metri, il cui basamento racchiude i resti dei caduti italiani provenienti da diversi cimiteri di guerra del Cadore e dell’Ampezzano. Fermandoci in questi luoghi non possiamo non pensare che sono proprio la bellezza e la memoria a renderci umani.

La ferrovia retica dell’Albula e del Bernina

Nel 2008, l’Unesco aggiunge al lungo elenco di bellezze italiane classificate come Patrimonio dell’Umanità un capolavoro che sembrerebbe avere poco a che fare con l’arte. Si tratta della ferrovia retica che collega l’Italia alla Svizzera snodandosi attraverso un labirinto di passi di montagna e incantevoli vallate. Oltre alla sua innegabile spettacolarità, l’Unesco riconosce alla ferrovia eccezionali qualità tecniche nella gestione del difficile paesaggio di alta montagna.

Dalla prima iniziativa dell’olandese Willem Jan Holsboer, che fonda la società addetta ai lavori nel 1888, la realizzazione della ferrovia richiede il suo tempo, incontrando non pochi ostacoli fisici e geologici. Finalmente però, nel 1904, si apre la Ferrovia dell’Albula che supera i duemila metri di quota arrampicandosi per sessantasette chilometri e attraversando quarantadue tunnel e centoquarantaquattro viadotti.

Pochi anni dopo, nel 1910, si conclude anche la linea del Bernina: sessantuno chilometri attraverso tredici gallerie e cinquantadue viadotti, una delle tratte più alte d’Europa e tra le più ripide ferrovie di tutto il mondo.

Oltre a permettere ai turisti uno spettacolo senza fine, la ferrovia ha cambiato per sempre la vita delle comunità di alta montagna, aiutandole a uscire da un secolare isolamento.

L’eccezionalità della ferrovia retica ne ha fatto un modello da imitare in tutto il mondo: la ferrovia giapponese Hakone Tozan, a sud di Tokyo, ha fatto fronte alle difficoltà di un territorio complesso sfruttando il sistema di ferrovia ad adesione adottato anni prima dalla ferrovia del Bernina. Nel 1979, tra queste due ferrovie è stato persino siglato un gemellaggio, ricordato nelle fermate di Saint Moritz e ad Alp Grum con delle iscrizioni in giapponese.