CERVETERI E LA CIVILTÀ ETRUSCA

La penisola italiana ha nutrito fin dall’antichità civiltà affascinanti, tra cui gli etruschi di cui ci sono giunti straordinari reperti.

Alle origini della storia della nostra penisola, prima ancora della gloria di Roma, c’è una civiltà avanzatissima, eppure in buona parte ancora da decifrare, quella degli etruschi. Nonostante gli importanti rinvenimenti archeologici, infatti, sappiamo molto poco di questo popolo, che pure ha esercitato un’eccezionale influenza sulla storia dell’Italia antica, prima e dopo la nascita di Roma.

L’origine degli etruschi è nell’età del Ferro, più di tremila anni fa. Organizzati in città-stato indipendenti, sono senza dubbio alcuno la più antica civiltà urbana a formarsi nella nostra penisola. Sono grandi commercianti, abili navigatori e molto capaci nella lavorazione dei metalli, che usano come moneta di scambio durante i loro viaggi. Conoscono un sistema di scrittura, sono devoti ma amano fare festa: in occasioni speciali, organizzano grandi banchetti nei quali si mangia e si beve moltissimo e a cui partecipano anche le donne. Un dettaglio che non mancherà di scandalizzare i greci, le cui libertà e i cui libertinaggi erano consentiti principalmente, se non esclusivamente, al sesso maschile. Gli etruschi organizzano grandiosi giochi, attività circensi, balli e amano molto anche la musica e il teatro. Non possiamo non pensare a quanto questa civiltà ce ne ricordi un’altra: quella romana, che si afferma successivamente. Ma come facciamo a sapere tutto ciò di un popolo tanto lontano da noi? Da dove ci derivano le informazioni? Dal fatto che gli etruschi, è un’altra peculiarità di questo popolo, tributassero grande importanza al culto dei morti e a essi abbiano destinato straordinarie necropoli che sono arrivate fino a noi. Salvando così un passato tutto da raccontare.

La civiltà dei vivi e la città dei morti

Nel periodo di massimo splendore, tra il VII e il V secolo a.C., l’Etruria si estende dalle pianure dell’Emilia fino a comprendere l’intera Toscana, parte dell’Umbria e gran parte del Lazio, tra cui la stessa Roma che avrà a lungo dei sovrani etruschi. Per insediarsi, gli etruschi hanno scelto una zona strategica: il clima mite, la presenza del tufo per costruire e di metalli preziosi da scambiare, pianori rocciosi naturali intervallati da boschi, fiumi e laghi vulcanici. E la vicinanza al mare. Non manca nulla perché questa civiltà possa diventare, nel volgere di pochi secoli, una delle più raffinate e progredite di tutto il Mediterraneo. Come infatti avverrà.

Il mare è importante per gli etruschi e non stupisce che sia proprio da questo popolo che il mar Tirreno deriva il suo nome: i greci infatti chiamavano gli etruschi “tirreni”, a ricordo del loro primo, leggendario re, che portava il nome di Tirreno. E sarà proprio lungo la costa che gli etruschi fonderanno numerose città come Pyrgi, l’odierna Santa Severa, un tempo il porto di Cerveteri, e Gravisca, dove si trovavano le saline di Tarquinia.

Cerveteri, che gli etruschi chiamavano Kisra e i romani Caere, è una delle più grandi città etrusche anche se probabilmente la più estesa è stata la non lontana Veio. Come altri insediamenti di questo popolo, sorge in una posizione strategica: è vicina ai monti della Tolfa da cui si estraggono metalli importanti, come rame, zinco, piombo e ferro, con cui si realizzavano sia armi sia strumenti da utilizzare in agricoltura e, soprattutto, è la città etrusca più a sud di tutte. Un dettaglio cui consegue un vantaggio competitivo indubbio: quello di essere il primo centro che i greci, provenienti da sud, incontravano nel loro viaggio.

Città ricca, al culmine della sua potenza, nel VI secolo a.C., circa quattro secoli dopo la fondazione, a Cerveteri abitano oltre cinquantamila persone, una cifra davvero ragguardevole per l’epoca. Informazioni su questo popolo che deriviamo dagli oggetti rinvenuti nel corso degli anni nella cosiddetta necropoli della Banditaccia, a nord ovest della città, che, nel 2004, è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità e che costituisce una delle più importanti testimonianze sul mondo etrusco. E se pensiamo che nella Banditaccia si calcola ci sono più di settantamila tombe, che coprono un arco temporale di circa ottocento anni, e che molte altre ne restano da scoprire, è facile renderci conto dell’entità di questo sito archeologico.

La necropoli si trovava al di fuori del centro abitato e, come quella dei vivi, era una vera e propria città fatta di strade principali, vicoli, piccoli spiazzi, e, in un certo senso, abitazioni per i “ricchi” e per le persone “meno agiate”.

Tre sono le differenti epoche, i diversi passaggi storici e architettonici, individuati dagli scavi: il primo, quello più antico, caratterizzato dalla presenza di tombe con una forma semplice, a pozzetto, al cui interno venivano poste le urne con le ceneri dei defunti. C’è poi una fase successiva, intorno al VII secolo, nella quale, sotto l’influenza della cultura orientale, le tombe degli aristocratici si fanno monumentali e diventano per le famiglie uno strumento per ostentare prestigio e ricchezza. Finché, avvicinandoci all’epoca romana, fra il V e il II secolo a.C., le tombe tornano a essere più semplici e spoglie rivelando la crisi irreversibile di una cultura ormai a un passo dall’estinzione.

La tomba dei Vasi greci

Nei tumuli monumentali, l’accesso alla camera funeraria avveniva attraverso una lunga scalinata d’ingresso, chiamata dromos, che dopo la sepoltura veniva murata. Oggi, quella che vediamo nella necropoli è una tomba spoglia, ma dobbiamo immaginare che un tempo fosse tutta decorata, con pareti probabilmente dipinte e piena di oggetti. Prima della sepoltura, gli etruschi avevano infatti l’abitudine di tenere un solenne banchetto, preceduto da giochi e altre cerimonie in onore del defunto, e il vasellame utilizzato durante il banchetto, insieme a gioielli, armi e altri oggetti di pregio che gli erano appartenuti in vita, veniva deposto sul pavimento, vicino ai corpi.

C’è una famosa tomba, per esempio, ribattezzata dagli archeologi tomba dei Vasi greci, nella quale sono stati ritrovati ben ottantasei vasi attici di finissima fattura, a testimonianza della grande ricchezza del proprietario. Il capostipite, insieme alla moglie, era sepolto nella cella centrale, mentre in una prima grande sala, che potremmo definire l’atrio d’ingresso della tomba, riposavano i suoi discendenti. I corpi erano deposti su quattro letti scavati nel tufo, sui quali erano posti dei sarcofaghi. Se si osservano con attenzione queste strutture, si può notare come i letti siano tra loro differenti: alcuni presentano una testata triangolare, altri invece hanno la forma del kline, il tipico letto conviviale etrusco. Secondo alcuni studiosi, quelli con la testata triangolare ospitavano i corpi delle donne, mentre gli altri quelli degli uomini.

Uno degli aspetti più interessanti delle tombe nella necropoli è la loro struttura: la disposizione degli spazi e le decorazioni interne richiamano infatti quelle di un’abitazione, in particolare la “casa ad atrio” comune in queste zone dell’Italia centrale all’epoca della realizzazione di questa tomba, nel VI secolo a.C. Ed è proprio il fatto che l’interno delle tombe riproduca lo schema architettonico delle abitazioni comuni a fare della necropoli di Cerveteri un luogo unico al mondo, in cui tutte le tombe sono simili per struttura ma si differenziano per lo stile a seconda del periodo storico in cui sono state realizzate.

La tomba dei Rilievi

Sono moltissime le tombe importanti in questa necropoli ma soffermiamoci adesso sulla cosiddetta tomba dei Rilievi, che risale al IV secolo a.C. e che sappiamo, da un’iscrizione su un cippo, essere appartenuta a una ricca e potente famiglia etrusca: i Matuna. La particolarità di questa tomba, che ne fa un caso unico in tutta la necropoli di Cerveteri, è la presenza di una ricca decorazione di stucco dipinto.

Quello della tomba dei Rilievi è un ambiente dagli spazi enormi, nel quale c’è posto per quarantasei persone, trentatré stese su banconi che sembrano quasi dei letti pronti ad accogliere la salma, e tredici loculi tutti dipinti. I capostipiti erano adagiati sui due letti al centro della parete di fondo e sono stati riprodotti perfettamente al pari dei cuscini, tanto realistici da sembrare veri. Raffigurati con altri stucchi sopra i giacigli, per distinguerne gli occupanti, ci sono sul lato dell’uomo un elmo e la spada con lo scudo, mentre sull’altro, che individuiamo come femminile, tra le gambe scolpite del letto, accanto alla raffigurazione di due divinità dell’oltretomba, vi sono delle calzature: sono sandali da donna, così ben tratteggiati da sembrare in attesa di essere calzati. Accanto, collane di ambra e un ventaglio con piume.

Ma i letti dei defunti non sono gli unici elementi riprodotti in maniera realistica. Gli oggetti raffigurati sulle pareti sono centinaia e illustrano il benessere di cui godevano le famiglie più importanti della Cerveteri etrusca e la complessità e raffinatezza di questa antica civiltà. Si vedono oggetti di uso quotidiano, come utensili da cucina, un ventaglio con incastonato uno specchio, una cassapanca con rotelle, una tavola che veniva probabilmente utilizzata con funzione di gioco perché c’è anche una saccoccia di cuoio che avrebbe dovuto contenere le pedine. Un gatto che gioca con una lucertola, formaggi tra cui una ricotta. E una sorta di antica cassaforte, munita di serratura: era qui che venivano custoditi i beni e i documenti più importanti della famiglia.

Lo sfarzo di Tarquinia

Tarquinia, l’altro grande centro della civiltà etrusca iscritto dall’Unesco nella lista dei patrimoni dell’Umanità, si trova a una cinquantina di chilometri a nord di Cerveteri. Proprio da questa città provengono i re etruschi che regnarono su Roma: Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. E proprio qui, a Tarquinia, possiamo vedere in tutta la loro bellezza le tombe etrusche esattamente come dovevano apparire agli occhi dei loro costruttori. A differenza di Cerveteri, dove le pitture che decoravano le tombe, a parte alcune mirabili eccezioni, sono largamente andate perdute, a Tarquinia si sono conservate grazie al tipo particolare di roccia in cui sono state scavate: il macco, una roccia calcarea di origine marina tipica di questa zona. Ma non solo: le tombe di Tarquinia rappresentano il più antico esempio di pittura parietale non soltanto italiana, ma addirittura europea.

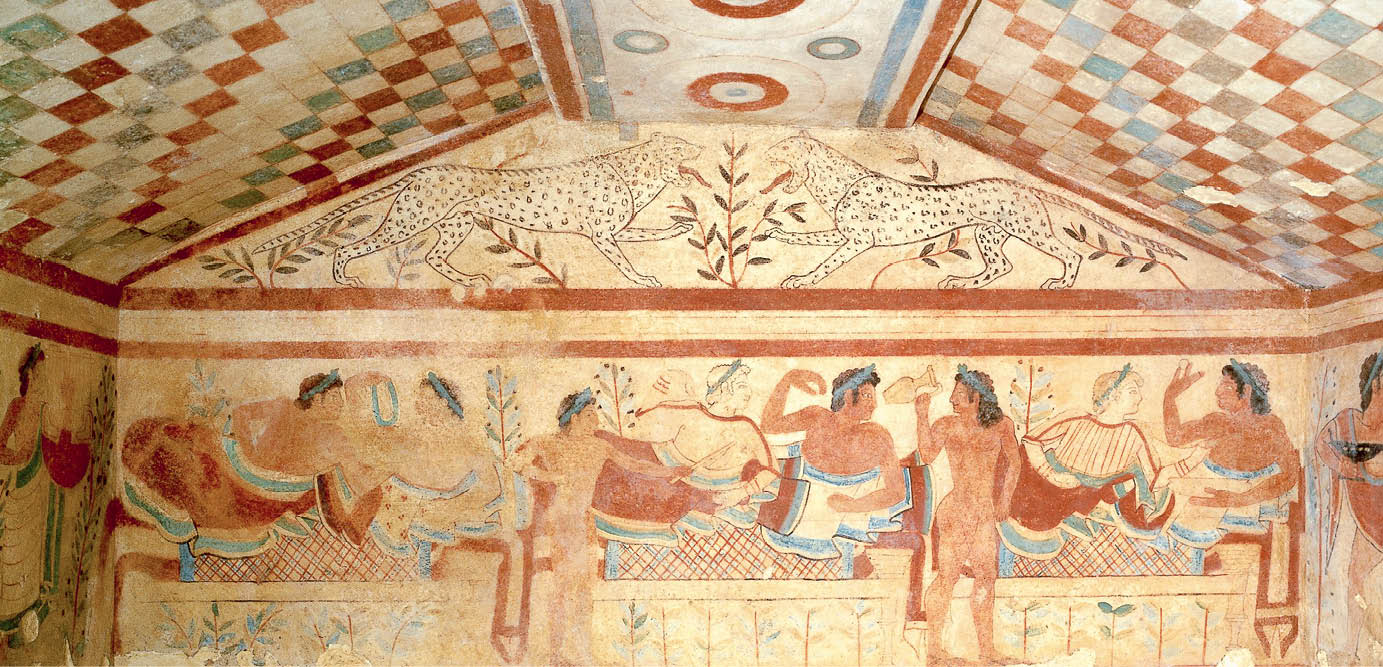

Cominciamo a visitare questo sito dalla tomba dei Leopardi, il cui nome deriva dalla presenza di due leopardi – ma forse in realtà si tratta di pantere – con le fauci spalancate, raffigurati nella parte superiore della parete centrale. Sotto di essi vediamo inscenato un simposio, un banchetto organizzato in onore del defunto, cui partecipano tre coppie di sposi su dei letti triclinari, tra i quali si aggirano servitori nudi.

Sappiamo che si tratta di due sposi perché nelle pitture etrusche è facile riconoscere uomini e donne: è sufficiente fare attenzione ai colori. L’uomo, in genere a torso nudo, è sempre dipinto con un colore scuro, rossiccio, a significare che era abituato a lavorare all’esterno; la donna, invece, come accadrà anche in secoli successivi, non doveva essere abbronzata, ma conservare la pelle chiara, come simbolo di nobiltà.

Osservando le pitture si nota un altro particolare curioso: uno degli uomini sta porgendo alla propria compagna un uovo. Lo mostra molto chiaramente perché l’uovo è simbolo di rinascita ed è per questo motivo che nelle tombe lo si vede di frequente, in quanto beneaugurante per il defunto.

La tomba degli Anina e la fine di un’epoca

Dalla tomba dei Leopardi, spostiamoci adesso in un’area che veniva usata dagli etruschi come cava da cui estrarre i blocchi di macco per costruire le case e che, successivamente sarà utilizzata anche come necropoli.

Sono gli ultimi scorci della civiltà etrusca, tra il III e il II secolo a.C., quando il dominio di Tarquinia e degli altri grandi centri etruschi deve cedere il passo a una nuova potenza che sta affermandosi nel Lazio e in Italia: Roma. Un declino i cui segni troviamo proprio nelle tombe realizzate in questa cava, e in particolare nella più grande tomba ritrovata dagli archeologi in questa parte della necropoli, quella degli Anina, una delle famiglie più prestigiose di Tarquinia.

Basta entrare per restare a bocca aperta. Ad accoglierci infatti sono decine di sarcofaghi, realizzati in terracotta e con altri materiali, appartenuti agli Anina, su cui sono rappresentati i volti di uomini e donne vissuti secoli fa. Li guardiamo e, grazie a queste raffigurazioni, possiamo davvero immaginare com’erano gli etruschi che abitavano questi luoghi. C’è per esempio una donna intenta a un banchetto funebre, dalla capigliatura molto particolare che probabilmente era l’acconciatura di moda all’epoca. Al braccio, la donna porta un’armilla, un bracciale a forma di serpente.

Vediamo un uomo, si chiamava “Larth Anina”, lo si può leggere ancora sulla sua epigrafe, nella quale si racconta anche che fu lui a costruire questa tomba per se stesso e per sei familiari. Col tempo però si sono evidentemente aggiunti altri discendenti di cui si leggono i nomi. Quella dedicata a Larth Anina è una delle più lunghe iscrizioni in etrusco mai ritrovate ma, sfortunatamente, questa lingua è ancora in parte sconosciuta perché gli unici testi giunti fino a noi sono sempre legati alle tombe: non ci sono libri o volumi né altri documenti scritti che raccontano di questo popolo. Dall’iscrizione però possiamo scoprire alcune cose: in primo luogo che gli etruschi scrivevano, generalmente, nel verso opposto rispetto a noi: da destra a sinistra. Non solo: possiamo dedurre anche alcune preziose informazioni sulle persone che sono state sepolte in questa tomba, come il nome e l’età in cui morirono: uno a trentanove anni, un altro a quarantacinque anni, uno a ventidue. Era una società in cui si viveva poco, anche se c’è un’eccezione: proprio il capostipite morì infatti a settantasei anni, quasi un record per l’epoca.

Le pitture di questa tomba ci rivelano però anche qualcos’altro. Rispetto alle altre tombe di Tarquinia, in cui si osservano banchetti, danze e un clima di felicità, qui vediamo rappresentati soltanto demoni. Anche lo stile è diverso: le figure sembrano tratteggiate in modo semplice, quasi infantile, un po’ come nei nostri fumetti. Perché?

Perché siamo arrivati alla fine di questa civiltà. Lo stile sta ormai cambiando, si sta facendo più popolare, meno raffinato, l’astro degli etruschi è al tramonto e sta sorgendo l’alba del lungo dominio romano.