LA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

Non solo un trionfo di grazia e bellezza ma una delle testimonianze più vivide e spettacolari del mondo greco in Occidente.

L’area della penisola che raccoglie le testimonianze più imponenti della Magna Grecia è probabilmente la Sicilia, isola che il tedesco Johann Wolfgang Goethe, tra i più grandi poeti europei, grande amante della civiltà classica, definisce come: “Una splendida visione”.

Sempre Goethe, parlando dell’imponente spettacolo offerto dalla Valle dei Templi di Agrigento, afferma, estatico: “Mai ho visto in tutta la mia vita uno splendore di primavera come stamattina al levar del sole”.

Quasi trecento anni dopo la pubblicazione del suo celebre Viaggio in Italia, da cui sono tratte queste parole, la splendida visione di cui Goethe parla è tuttora uno dei più importanti siti turistici del mondo, dal 1997 iscritto nella lista dei Patrimoni dell’Unesco, e non smette di affascinarci perché rappresenta non solo un trionfo di grazia e bellezza, ma una delle testimonianze più vivide e spettacolari del mondo greco in Occidente, la cosiddetta Magna Grecia.

Tutta questa valle che si staglia davanti ai nostri occhi, con le sue imponenti architetture, un tempo era una città, l’antica Akragas, fondata nel 580 a.C. da alcuni coloni greci provenienti dalle isole di Rodi e Creta. Prima attraccano e danno vita a Gela e un secolo dopo si stanziano qui.

Passano altri cent’anni e, siamo ora nel 480 a.C., Akragas è diventata nel frattempo così potente da voler espandere la propria sfera di influenza verso le coste tirreniche. L’obiettivo è ambizioso ma entra in conflitto con le mire di un altro popolo in ascesa, i Cartaginesi: lo scontro è inevitabile e, in una grande e famosa battaglia, la battaglia di Imera, ad avere la meglio sono i greci. La vittoria consacra Akragas come potenza egemone in questo tratto di mare ma, una settantina di anni dopo, i cartaginesi si prendono la rivincita e distruggono quasi completamente la città.

Passano le generazioni, scorrono tanti capitoli della storia e all’incirca duecento anni dopo, su questa stessa terra, sbarcano i romani che conquistano Akragas e ne cambiano il nome in Agrigento. È l’inizio di una nuova fase assai florida nel corso della quale, grazie alla sua fortunata posizione geografica, a metà strada fra la penisola italiana e il nord Africa, quella che ancora adesso si chiama Agrigento torna agli antichi splendori.

Abbiamo dovuto condensare diversi secoli di storia in poche righe, sufficienti però a ricordarci come da questa Valle siano passati popoli, culture e protagonisti importanti della storia. Non è un caso quindi che gli stessi scavi effettuati qui abbiano portato alla luce cave romane, domus, mosaici straordinari. E che se anche molti tesori sono già stati trovati e studiati dagli archeologi, molte altre scoperte sono e saranno possibili in futuro. Perché Akragas, o per meglio dire, Agrigento, continua a essere un posto vivo, in continuo divenire, come ha dimostrato una campagna di scavi che ha restituito alla città il suo antico teatro, un teatro di epoca ellenistica con un diametro di circa cento metri, e costruito in una posizione spettacolare, direttamente rivolto verso il mare.

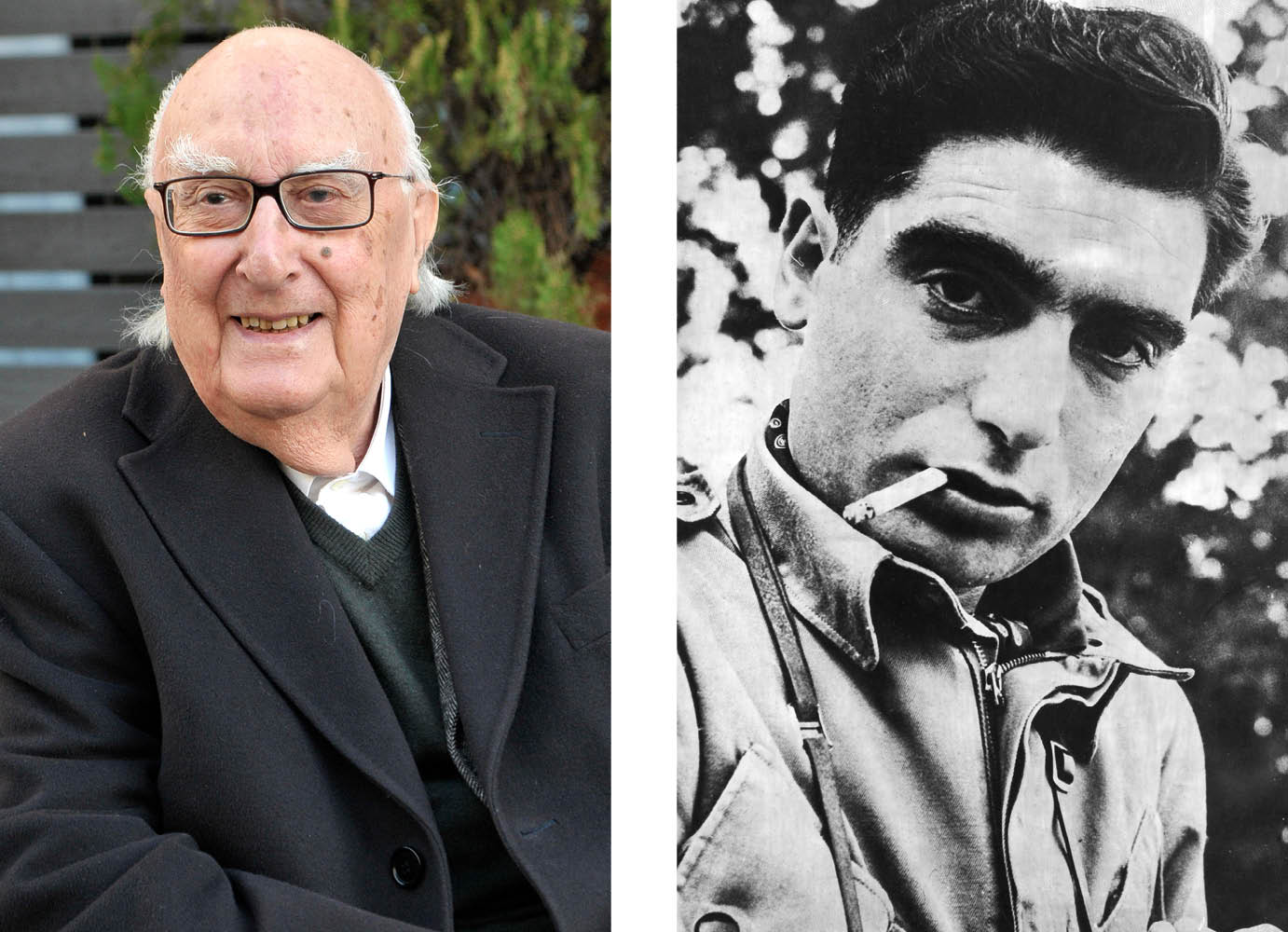

A spasso per le antiche strade

Akragas brulicava di vita e quando passeggiamo per il cardo primo, la strada principale, dobbiamo immaginarcelo affollato di persone, costellato di edifici religiosi, mercati, botteghe, teatri, persino un ginnasio. C’erano edifici pubblici come l’ekklesiasterion, una cavea di tipo teatrale dove si tenevano raduni a cui partecipavano tutti i cittadini. Abitazioni private lussuose, case con peristilio e pavimenti con ricchi mosaici. Nel momento del suo massimo splendore, sotto il tiranno Terone, nel V secolo a.C., Akragas arriva a ospitare trecentomila abitanti tanto che, come abbiamo raccontato, ha bisogno di espandersi e si lancia alla conquista della costa tirrenica della Sicilia.

Nel corso della sua storia, la città attraverserà fasi di crescita e di declino, la vittoria e poi la sconfitta con i cartaginesi, l’arrivo dei romani: una storia che proseguirà fino all’VIII secolo finché verrà progressivamente abbandonata e la zona dei templi si trasformerà in un terreno agricolo. Un luogo così pieno di passato e significato, che diventa uno spazio come tanti: solo in un Paese fin troppo ricco di bellezza come l’Italia poteva succedere. E non per qualche anno e neanche per qualche secolo: la situazione rimarrà immutata a lungo, fin dopo la Seconda guerra mondiale, circa settant’anni fa.

Fa uno strano effetto vedere nelle vecchie foto contadini con aratri e buoi che lavorano con i templi sullo sfondo. Li guardavano, viene da chiedersi? Certo che li guardavano. E probabilmente erano anche loro colpiti dalla loro imponenza, ma il mondo non ne aveva ancora scoperto il valore. Noi li esploreremo cominciando dal più noto e prestigioso, il Tempio della Concordia.

Da tempio a chiesa

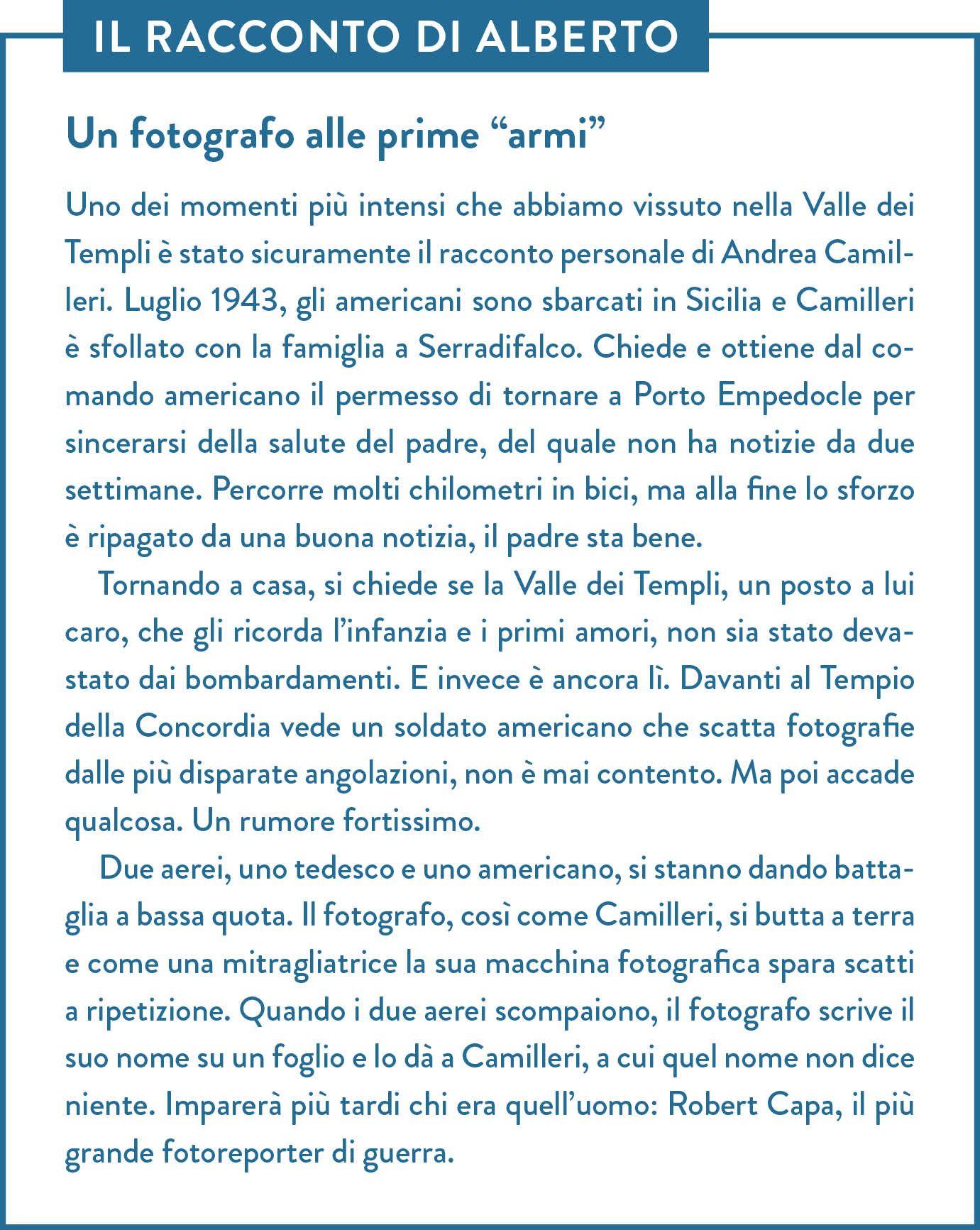

Il Tempio della Concordia è uno dei templi meglio conservati del mondo greco. È il più famoso della Valle e ne è quasi il simbolo. Il nome, “della Concordia”, è un nome inventato, convenzionale, come tutti i nomi dei templi che vedremo, assegnati sulla base di suggestioni di chi si trovò a doverli descrivere tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento. Quello che è certo è che già per i romani questa architettura elegante e sontuosa era qualcosa di antico perché edificato in epoca greca, probabilmente nel 430 a.C., diversi secoli prima del loro arrivo. Abituati come siamo a osservare da turisti le rovine romane, camminando fra queste strade, è bello immaginare, per una volta, loro al posto nostro, i romani, ad ammirare affascinati il passato.

Il tempio è in stile dorico ed è stato realizzato con lo stesso materiale sul quale poggia: un antichissimo fondale marino risalente a circa due milioni di anni fa, come si deduce dalle conchiglie che ancora vi sono incastonate.

Per costruirlo, i greci, in assenza ovviamente di cemento o altri materiali conosciuti oggi, hanno prima preparato i blocchi di pietra e poi li hanno “montati” uno sopra l’altro fissandoli fra loro con perni interni. Quanto si immaginavano potesse reggere questa struttura enorme? Se entrare nella mente dei suoi artefici è difficile, più facile è invece constatare che, venticinque secoli dopo, il Tempio della Concordia si staglia ancora imponente e solido davanti ai nostri occhi.

Ma il motivo per cui questo tempio, a differenza degli altri della Valle che sono andati in rovina o sono stati saccheggiati nel corso dei secoli, è rimasto integro non risiede solo nella sagacia e abilità dei suoi costruttori. Dipende anche da quanto succede alla fine del VI secolo d.C. quando, dopo l’affermarsi del cristianesimo, per volere del vescovo agrigentino Gregorio, si decide di trasformarlo in una chiesa. Una scelta che in qualche modo permetterà di conservarlo intatto fino a oggi. Perché, diventando un edificio sacro alla religione, sarà risparmiato. Anche se, temporaneamente, modificato.

Il vescovo ordina infatti che vengano innalzati muri fra una colonna e l’altra, e tra esse costruite delle arcate: interventi tesi a dare alla struttura originaria la forma di una chiesa con più navate. È interessante risalire alle numerose cronache di quel tempo perché ci raccontano un’epoca intera, come quando leggiamo di un rito celebrato dal vescovo per consacrare il tempio ai santi apostoli Pietro e Paolo, e scacciare i demoni che, a suo modo di vedere, ancora si trovano all’interno.

Le tracce del suo passato ci permettono di “leggere” questo edificio come un libro aperto, capace di illustrarci la trasformazione di Akragas, un vascello che ha attraversato le epoche ogni volta con un equipaggio diverso: greco, romano, cristiano medievale, fino ad arrivare a noi, oggi, grati a chi ne ha permesso la conservazione.

Il Tempio di Giunone

Probabilmente insieme o poco prima del Tempio della Concordia, ad Akragas viene costruito anche il Tempio di Giunone, in stile dorico classico e dedicato alla dea Era Lacinia (per i romani, Giunone), moglie di Zeus.

In origine, il tempio doveva avere sei colonne in larghezza e tredici in lunghezza ma purtroppo, diversamente da quanto è accaduto per quello della Concordia, il tempo nei suoi confronti non è stato clemente. E non da oggi. È lo stesso Goethe, di cui abbiamo parlato a inizio capitolo, a constatarlo nel Settecento quando scrive: “Arrivammo presto all’estremità orientale della città, dove i ruderi del Tempio di Giunone cadono ogni anno sempre più in rovina per la corrosione prodotta dall’aria e dalle intemperie sulle pietre porose”.

Si dice che il Tempio di Giunone servisse per i matrimoni e che avesse anche un tetto interamente in marmo che, secondo lo storico Tito Livio, fu tolto su ordine di un console romano, Quinto Fulvio Flacco, intorno al II secolo a.C., per utilizzarne la pietra per un altro tempio da lui commissionato. Una storia che sembra incredibile se non fosse peggiore il seguito: criticatissimo per aver deturpato un’architettura così importante, Flacco deciderà di tornare sui suoi passi e ordinerà che le “tegole”, per così dire, vengano rimesse al loro posto: ma non avendo, i romani, le competenze dei greci, le maestranze non saranno in grado di ricrearne l’armonia e abbandoneranno le pietre in marmo ai piedi del Tempio.

Come gli altri templi, anche quello di Giunone si trova lungo la cinta muraria della città, una caratteristica propria di Akragas dove i santuari e gli edifici sacri sorgevano lungo le mura. Una scelta che garantiva alla città una doppia linea di difesa: la prima era la cinta muraria, ovvero la linea di difesa militare che la proteggeva dagli attacchi, e sfruttava naturalmente la conformazione del terreno. La seconda era quella sacra, e cioè questa serie di templi distribuiti su tutta la collina meridionale, che costituiva una sorta di protezione rituale.

Il Tempio dei Dioscuri

Un tempio, in particolare, nonostante si tratti di una ricostruzione ottocentesca, ha destato tanta meraviglia da diventare il simbolo della Valle dei Templi di Agrigento e probabilmente anche il sito più immortalato dai turisti.

Forse a stupire è la sua caratteristica forma a L e la possente trabeazione innalzata insieme a tre delle colonne nel 1836, mentre la quarta è stata aggiunta nel 1852.

Il tempio, originariamente, risale al 480-460 a.C. e si trova in una vasta area dedicata alle divinità ctonie o infere; intorno sono stati infatti ritrovati resti di altri edifici che gli studiosi ritengono fossero destinati alla venerazione di Persefone, Demetra e Dioniso.

Anche i Dioscuri, a cui è dedicato il tempio a L, hanno qualcosa a che fare con l’Aldilà: i due gemelli, Castore e Polluce, frutto dell’unione tra Giove e la bella Leda, erano così profondamente legati che quando Castore morì, Polluce, che era immortale, chiese a Zeus di potersi riunire al fratello e fu esaudito, ottenendo di trascorrere un giorno ogni due agli Inferi, una sorta di mortalità provvisoria.

Dalle ricostruzioni degli archeologi, il tempio doveva essere un periptero dorico davvero imponente, estendendosi per una superficie di 541 metri quadrati con sei colonne sui frontoni e tredici lungo i lati. È ancora possibile vedere i resti della decorazione figurativa che impreziosiva il tempio con ricchi motivi vegetali e grondaie a forma di testa leonina. Il leone, utilizzato anche nel tempio di Ercole e di Demetra, aveva la funzione di spaventare le potenze del male e allontanarle.

Come tutti i templi greci, il Tempio dei Dioscuri era, in origine, dipinto a colori vivaci e, in particolare, le teste leonine erano probabilmente turchesi, con il muso giallo e una lingua rossa che serviva da canale di scorrimento per l’acqua che si raccoglieva sulle grondaie. Al leone si alternavano foglie di palma, simbolo di trionfo. Un’autentica meraviglia di cui rimane solo una L, ricostruita nei secoli, eppure così suggestiva da diventare il simbolo di questo luogo.

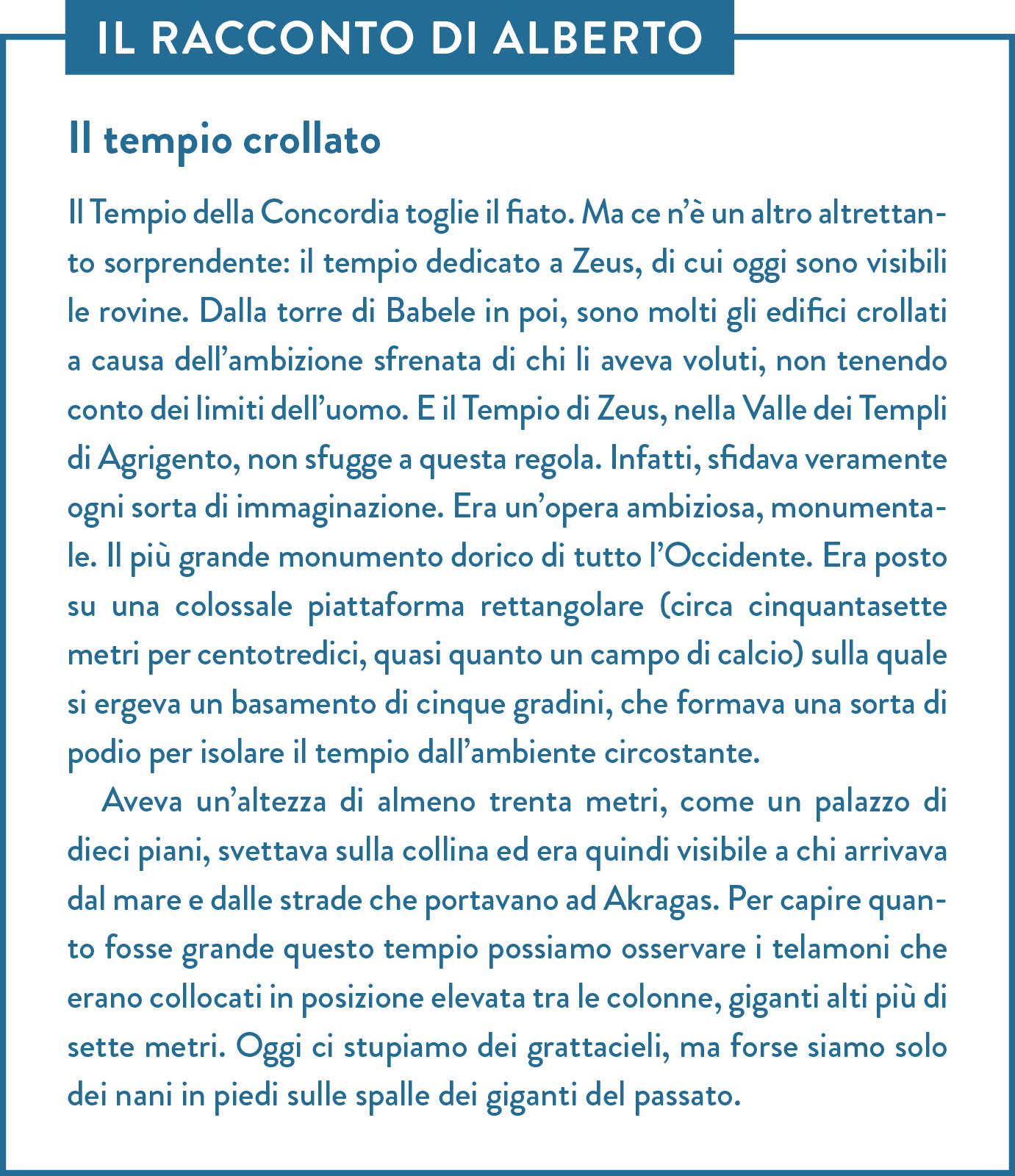

Il Telamone: un misterioso gigante

Camminando tra le rovine dei templi di Agrigento è possibile imbattersi in un gigante addormentato, la riproduzione dell’originale Telamone dell’Olympieion, una possente scultura maschile che faceva parte dell’enorme tempio di Zeus ed è stata ricostruita nel 1825 presso il Museo archeologico di Agrigento. Questa statua in calcarenite, databile tra il 480 e il 470 a.C., con la sua altezza di 7,65 metri, è la più grande dell’antichità siciliana e ha poche rivali in tutta l’arte greca.

Nella stessa sala del museo in cui è stato ricostruito il corpo del Telamone è possibile vedere anche le teste di altri tre telamoni e un’ipotesi di ricostruzione del Tempio di Zeus che situa queste statue a sostegno della trabeazione, alternandole alle colonne.

Ma cosa sono i telamoni? Nella storia dell’arte vengono chiamati telamoni o atlanti le sculture maschili a tutto tondo impiegate come sostegno, a scopo decorativo, al posto delle semplici colonne. Si tratta, insomma, del corrispettivo maschile delle note cariatidi. Telamone, nella mitologia greca, era uno degli Argonauti, un eroe che aiutò Eracle a sconfiggere le Amazzoni, Atlante era invece il titano che sosteneva il globo del mondo sulle sue spalle: entrambi figure di bruta forza maschile, impiegate per battezzare questo elemento architettonico diffusissimo dall’antichità fino al XIX secolo.

La posizione del telamone di Agrigento, con le braccia incrociate dietro la testa, ricalca la figura mitologica di Atlante e sembra suggerire il suo ruolo di sostegno. Eppure, per quanto siano noti altri esemplari di telamoni nell’antichità (alcuni sono presenti nel Foro di Traiano, altri sono stati ritrovati in tra i resti della città latina di Fregellae), non possiamo essere sicuri della loro funzione e del loro significato all’interno del Tempio di Zeus. L’identità degli antichi giganti rimane per noi ancora, in buona parte, sconosciuta.