INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA EXECUÇÃO CIVIL

Após o advento das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, modificou-se o panorama da Execução no Código de Processo Civil. Isto porque antes da edição de tais leis, a execução era disciplinada apenas pelo Livro II do CPC, indistintamente para títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Antes, da propositura da ação até a satisfação do credor, eram necessários às vezes 3 (três) processos distintos: o de conhecimento, o de liquidação (quando necessário), e o de execução, cada qual constituindo um processo autônomo e independente (o devedor era citado três vezes).

Ocorre que, com a reforma na execução promovida pelas referidas leis, a execução de título executivo judicial passou a ser uma fase (executiva) de um processo de conhecimento já em curso, sem nova citação do devedor. Ou seja, hoje não existe mais processo (autônomo) de execução de títulos judiciais (exceto em se tratando de sentença arbitral, estrangeira ou penal condenatória). Tal fase executiva, posterior à sentença, passou a ser denominada “cumprimento de sentença”.

Com esta mudança, o Livro II do CPC passou a disciplinar apenas a execução de títulos executivos extrajudiciais, que exige processo novo e autônomo. Já a execução de títulos executivos judiciais não deixou de ser execução, apenas ganhou outro nome (cumprimento de sentença) e se processa nos mesmos autos do processo principal, sem nova citação do devedor, com sua sistemática disciplinada pelos arts. 461 e 475 do CPC, e com aplicação subsidiária das regras que ainda disciplinam a execução extrajudicial (CPC, art. 475-R).

E agora, como estudar a execução? “A nova sistemática obriga a uma opção: continuar tratando da execução de título judicial juntamente com a de título extrajudicial, ou passar a tratá-la no processo de conhecimento como fase de cumprimento de sentença? Preferiu-se a primeira solução, pois continua existindo uma execução de título judicial, com um procedimento próprio. Só que ela não é mais processo autônomo, mas fase. Ainda assim, o tipo de ato que nela se pratica e o seu procedimento fazem com que ela guarde muito mais proximidade com o processo de execução de título extrajudicial do que com o processo de conhecimento”1.

Sabe-se que no processo de conhecimento, o juiz cria uma norma para o caso concreto que lhe foi submetido (sentença), que pode gerar um comando que deve ser obedecido pelo réu (“A” deve pagar “x” a “B”). Ou o réu satisfaz voluntariamente a este comando (daí não há o que executar), ou permanece inerte e inadimplente, o que faz com que o credor tenha interesse na adoção de providências para a efetivação do seu direito constituído pela referida sentença (ou acórdão), que é a execução, onde o juiz deve determinar medidas que alcancem o resultado prático mais aproximado daquele que ocorreria se a obrigação fosse satisfeita voluntariamente.

Execução é um conjunto de meios materiais disciplinados em lei e à disposição da Justiça objetivando a satisfação do direito material comprovado por título executivo. Execução “descreve a atividade jurisdicional voltada à satisfação do direito tal qual reconhecido, a prestação concreta da tutela jurisdicional executiva”2. Execução é um “conjunto de atos estatais através de que, com ou sem o concurso da vontade do devedor (e até contra ela), invade-se seu patrimônio para, à custa dele, realizar-se o resultado prático desejado concretamente pelo direito objetivo material” (Dinamarco).

A execução forçada objetiva “permitir a realização prática do comando concreto derivado do direito objetivo. Esta realização se dá, com ou sem a vontade do devedor (e, mesmo, contra tal vontade), através da invasão de seu patrimônio. Assim sendo, poderíamos definir a execução forçada como atividade jurisdicional que tem por fim a satisfação concreta de um direito de crédito, através da invasão do patrimônio do executado (que, como se verá, pode ser o próprio devedor, ou outro responsável, como um fiador, por exemplo)”3.

A execução difere-se do processo de conhecimento tradicionalmente considerado. No processo de conhecimento até a constituição do título executivo:

a) atividade intelectiva onde o juiz houve os argumentos do autor e do réu, colhe as provas, pondera as informações e emite um comando, declarando se o autor tem ou não o direito postulado e se faz jus à tutela jurisdicional;

b) o conflito de interesses recai sobre a existência do direito alegado pelo autor em face do réu;

c) nele o juiz cria uma norma para o caso concreto por aplicação da lei geral abstrata ao caso específico que lhe é submetido. Da sentença poderá emergir um comando que deve ser cumprido pelo réu.

Já no cumprimento de sentença/execução civil:

a) a atividade do juiz é desenvolvida para tornar efetivo o direito do exequente, que o executado resiste em satisfazer por vontade própria. A atividade já não é mais intelectiva, mas de alteração da realidade material, na busca da satisfação do direito que não foi voluntariamente observado;

b) o conflito é de inadimplemento. O direito já está reconhecido, mas o réu se recusa a satisfazê-lo espontaneamente, sendo necessário a intervenção do Poder Judiciário para torná-lo efetivo;

c) se o réu não cumprir o comando criado pelo juiz, e permanecer inadimplente, haverá a necessidade de execução, para a tomada de providências concretas para a efetivação do direito.

Existem várias espécies de execução que adotam como critério a natureza da obrigação exequenda (fazer e não fazer, entrega de coisa, alimentos etc.).

Na execução civil exige-se título executivo, pois “para desencadear a sanção executiva é preciso que o direito do credor esteja dotado de determinado grau de certeza, que lhe pode ser assegurado por um prévio processo de conhecimento, ou por um documento ao qual a lei atribua a qualidade de título executivo”4.

Mas é importante considerar inicialmente que “é no tocante à execução do título executivo judicial que o direito brasileiro ingressou recentemente em uma nova era, que demanda breves explicações históricas para determinar de onde viemos, aonde chegamos e por que aí chegamos”5.

3. PROCESSO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO E FASE PROCEDIMENTAL EXECUTIVA

Conforme já exposto, “a Lei n. 11.232/2005 pretendeu eliminar o processo autônomo de execução de sentença. Por meio de tal diploma legal, criou-se a fase de cumprimento da sentença (CPC, art. 475-I a art. 475-R), que corresponde à execução de sentença, só que em uma fase de um mesmo procedimento, e não como objeto de outro processo. Utilizou-se o termo cumprimento, para designar uma atividade executiva do Estado”6.

Este assunto tem por objeto apenas os “títulos executivos judiciais”, uma vez que em relação aos “títulos executivos extrajudiciais” será sempre obrigatória a instauração de um processo autônomo de execução. Tradicionalmente, o direito brasileiro exigia para a execução de títulos executivos judiciais um processo autônomo, de forma que a parte, após a obtenção da sentença, era obrigada a propor um novo processo.

O direito brasileiro exigia dois processos distintos e sucessivos: o de conhecimento declarava o direito e condenava o réu ao cumprimento de determinada obrigação, e no de execução buscava-se a satisfação da referida obrigação.

Com o advento das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006 alterou-se substancialmente o processo de execução: deixou de existir um processo de execução fundado em título judicial. Não há mais processo de execução de título judicial, mas fase de cumprimento de sentença, sem nova citação do réu, havendo exceções como é o caso da sentença arbitral, sentença estrangeira e sentença penal condenatória. E o cumprimento de sentença passou a ser disciplinado pelo CPC nos arts. 461, 461-A e 475.

A ação em que ocorre a junção das fases de conhecimento e execução é conhecida como “ação sincrética”. Mas ela não é novidade trazida pelas recentes reformas do CPC, pois já existiam ações em que a sentença sempre foi e continua sendo realizada por meio de mera fase procedimental. Exemplos:

a) ações possessórias e de despejo (basta expedição de mandado de reintegração, manutenção ou despejo para que a sentença fosse cumprida);

b) ações coletivas (CDC, art. 84), acompanhado depois pelo CPC, art. 461;

c) Lei n. 9.099/90 (juizados especiais) que disciplinou o procedimento sumaríssimo etc.

O legislador verificou que a autonomia do processo de execução fazia com que tal processo se arrastasse por muito tempo, e em nome da efetividade do processo colocou a técnica de lado ao prever de forma genérica a ideia de ação sincrética, limitando a utilização do processo autônomo de execução para os títulos extrajudiciais ou títulos judiciais incompatíveis com a adoção do cumprimento de sentença (sentença arbitral, estrangeira e penal condenatória).

Vê-se que o termo cumprimento de sentença busca a distinção, inclusive terminológica, com o processo de execução autônomo, objetivando evitar confusões indevidas entre as duas formas de execução.

4. TÉCNICAS DE EXECUÇÃO: EXECUÇÃO POR SUB-ROGAÇÃO (DIRETA) E POR COERÇÃO (INDIRETA)

No CPC, antes da reforma ocorrida nos anos de 2005/2006, era sempre necessária a execução autônoma para a satisfação do direito do credor. Apenas excepcionalmente a execução se fazia diretamente (sem citação do devedor), nas demandas denominadas ações executivas lato sensu, como as possessórias e as de despejo. Nestas ações, não era necessário um processo de execução posterior à sentença, mas apenas um mandado de reintegração, manutenção ou de despejo, para que o comando da sentença fosse cumprido.

Mas o que era exceção passou a ser regra, e “a técnica da execução imediata estendeu-se, de maneira geral, para as execuções por título judicial. Inicialmente, o legislador adotou-a nas ações que tinham por objeto obrigações de fazer ou não fazer (art. 461); mais tarde, nas obrigações de entrega de coisa (art. 461-A). A sentença proferida nessas ações não se efetivará mais por meio de um processo de execução independente, mas diretamente, em continuação, sendo desnecessária nova citação do réu. Então, a execução tradicional fundada em título executivo judicial ficou restrita à hipótese de obrigação por quantia certa. Porém a Lei n. 11.232/2005 finalmente tornou imediata a execução delas. Com isso, a execução tradicional, com a instauração de um processo autônomo, ficou restrita à execução por título extrajudicial (com a ressalva das execuções de sentença arbitral, estrangeira e penal condenatória que, conquanto títulos judiciais, não prescindem de processo autônomo)”7.

Neste ponto de vista, as ações executivas lato sensu passaram a ser a regra no nosso sistema, o que ocasiona hoje de PROCESSO SINCRÉTICO: não existem mais dois processos distintos e sucessivos, um de conhecimento e outro de execução, mas duas fases (cognitiva e executiva) num único processo. Ou seja, como a execução de título judicial tornou-se uma fase do processo de conhecimento, formar-se-á um processo sincrético: inexistência de dois processos distintos e sucessivos (de conhecimento e de execução), mas duas fases (a de conhecimento e a executiva) de um único processo.

Contudo, tanto na execução tradicional como na imediata, a sanção executiva pode fazer uso de dois instrumentos: a sub-rogação e a coerção.

4.1. Execução por sub-rogação ou direta

Na execução por sub-rogação, também chamada de execução direta, o Estado vence a resistência do executado substituindo sua vontade, satisfazendo o direito do exequente, mesmo que o executado não concorde com tal satisfação. Ou seja, o Estado substitui a vontade do executado, por meio de meios materiais executivos que geram a satisfação do exequente.

O Poder Judiciário substitui-se ao devedor, no cumprimento da obrigação. O Estado, sem a participação do devedor, satisfaz o direito no seu lugar. Se o devedor não paga, o Estado toma os seus bens, e os vende em hasta pública, pagando com o produto o credor. Se o devedor não entrega voluntariamente a coisa, o Estado-juiz determina que um oficial de justiça a tome, e a entregue ao credor. Mas a sub-rogação só alcançará o mesmo resultado que o adimplemento espontâneo da obrigação se não tiver caráter personalíssimo (hipótese em que cabe a coerção).

Em síntese, na execução por sub-rogação, o Estado-juiz substitui-se ao devedor no cumprimento da prestação, satisfazendo o credor em seu lugar. Ou seja, se o devedor não paga, o Estado toma seu patrimônio, e o vende em hasta pública, e paga o credor com o dinheiro que conseguir. Se o devedor não entrega a coisa voluntariamente, o oficial de justiça a toma, e a entrega ao credor da obrigação.

Mas tal técnica de execução só funciona quando a obrigação não é personalíssima, como no caso do devedor ter que “escrever um livro” ou “pintar um quadro”, uma vez que tais obrigações são contraídas em função da pessoa do devedor (neste caso a técnica da sub-rogação não será eficaz).

Exemplos de sub-rogação: penhora/expropriação, depósito/entrega de coisa, busca e apreensão ou imissão na posse, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva.

4.2. Execução por coerção ou indireta

Na execução por coerção, também chamada de execução indireta, o Estado não substitui a vontade do executado, pelo contrário, atua de forma a convencê-lo a cumprir sua obrigação, pressionando-o psicologicamente.

Aplica-se no caso de obrigação de caráter personalíssimo: pintar um quadro, escrever um livro, participar de um concerto, apresentação de determinado artista num show. Nelas, o Estado não substituirá o devedor no cumprimento da obrigação, mas imporá multas ou fará uso de outros instrumentos, cuja finalidade será exercer pressão sobre a vontade dele, para que as cumpra. Ou seja, “a satisfação do direito será voluntária, decorrente da vontade da parte, mas obviamente não será espontânea, considerando-se que só ocorreu porque foi exercida pelo Poder Judiciário uma pressão psicológica sobre o devedor. Esta execução ocorre de duas formas:

a) ameaça de piorar a situação da parte caso não cumpra a obrigação (multa diária/astreintes, ou prisão civil no caso de alimentos).

b) oferta de uma melhora na situação da parte caso ela cumpra a obrigação (ex.: CPC, art. 652-A, parágrafo único, proporcionando desconto de 50% nos honorários advocatícios)”.

Em síntese, havendo execução específica das obrigações de fazer de cunho personalíssimo, não deve ocorrer sub-rogação, mas coerção, na forma de imposição de multas ou da utilização de outros instrumentos (ex.: prisão civil do devedor de alimentos), para que o executado a cumpra.

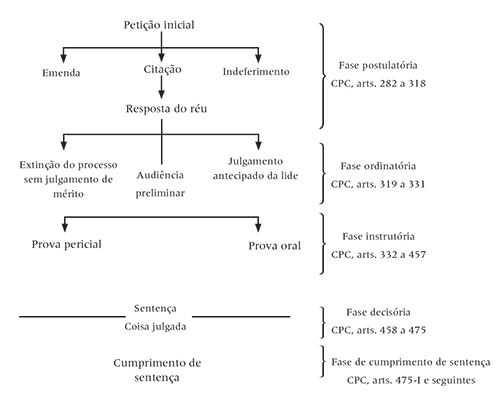

5. FASES DO PROCEDIMENTO COMUM PELO RITO ORDINÁRIO ATÉ O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

|

Fase postulatória

|

Composta da petição inicial, citação e eventual resposta do réu (contestação/exceção/reconvenção) e corresponde à fase em que as partes vêm a juízo formular suas pretensões, trazendo os motivos de fato e de direito que entendem suficientes para a formação da convicção do julgador. |

CPC arts. 282 a 318. |

|

Fase ordinatória (saneamento) |

Corresponde à verificação pelo juiz da regularidade e correção do processo, sendo composta das providências preliminares e do que o CPC chama (curiosamente) de “julgamento” conforme o estado do processo, onde nele pode ocorrer: a) extinção do processo sem resolução do mérito; b) julgamento antecipado da lide; c) audiência preliminar (tentativa de conciliação e solução de questões processuais pendentes). |

CPC arts. 319 a 331 |

|

Fase instrutória (probatória) |

Vencidas as duas fases acima, pode surgir a necessidade de produção de prova testemunhal ou pericial, hipóteses nas quais o processo passa à fase instrutória ou probatória; corresponde ao estágio em que as partes irão demonstrar a veracidade dos fatos por elas sustentados na petição inicial |

CPC arts. 332 a 457 |

|

|

(fatos constitutivos do direito do autor a serem provados por este) ou na resposta do réu (fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor a serem provados pelo réu). |

|

|

Fase decisória |

É aquela em que o juiz, estando o processo completo e devidamente instruído, profere sentença. |

CPC arts. 458 a 475 |

|

Fase de cumprimento de sentença |

Fase em que se praticam atos executivos para a satisfação do direito do credor, buscando-se efetividade do processo pela constrição de bens e demais atos executórios que se fizerem necessários, se não houver cumprimento voluntário da sentença por parte do devedor. |

CPC arts. 475-I e seguintes |

Enquanto no processo de conhecimento o juiz impõe regras de conduta entre as partes, na execução o Estado-juiz torna efetivo o direito da parte. Os atos cognitivos visam revestir de certeza o direito, para que não reste dúvida de “quem deve o que para quem”, e impõe uma regra de conduta, pois a sentença faz lei entre as partes envolvidas. Ocorre que em regra tal comando não é cumprido espontaneamente, motivo pelo qual o Poder Judiciário deve intervir novamente na vida das partes para tornar efetivo o que foi determinado na sentença, uma vez que a Constituição Federal atribui ao Estado o dever de realizar concretamente o direito da parte.

Os atos executivos são aqueles que objetivam a alteração do mundo exterior, com invasão da esfera jurídica do executado, e o emprego de medidas necessárias para tornar efetivo o direito do exequente ou credor.

Ou seja, “se o juiz determinou, na fase cognitiva, ou se há título extrajudicial obrigando à entrega da coisa, e o réu não cumpre, será determinada a busca e apreensão do bem, ou a imissão do autor na posse, conforme ela seja móvel ou imóvel. Se a obrigação foi de pagamento de determinada quantia, o juiz determinará a penhora e avaliação do bem, com a subsequente alienação em hasta pública para pagamento do credor. Os atos executivos são sempre determinados pelo juiz (art. 577). Mas o seu cumprimento é atribuído aos seus auxiliares, os oficiais de justiça. Quando se verificar que há resistência ao cumprimento da ordem judicial, que não pode ser vencida pelos auxiliares da justiça, o juiz requisitará a força pública, valendo-se das prerrogativas que lhe asseguram os arts. 579 e 662 do CPC”8.

7. AS VÁRIAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

A execução civil é o gênero que se desdobra nas espécies da execução por quantia certa (contra devedor solvente e contra devedor insolvente), execução para entrega de coisa (certa e incerta), execução das obrigações de fazer e de não fazer.

A execução de quantia certa contra devedor solvente fundada em título executivo judicial é denominada cumprimento de sentença, e é disciplinada nos arts. 475-I a 475-R do CPC.

Na espécie de execução por quantia certa, temos as subespécies da execução de alimentos, da execução contra a Fazenda Pública e da execução fiscal. A diferença que existe entre as espécies está centrada no objeto da execução, definindo a prestação a ser adimplida pelo devedor (pagar, entregar coisa, fazer ou não fazer).

Nas subespécies de execução, temos regras específicas, regidas pela preocupação de tutela dos interesses de uma das partes do processo, diante da necessidade de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva (execução de alimentos), do interesse público revelado na lide (execução fiscal) ou da impossibilidade de penhora dos bens da parte devedora (execução contra a Fazenda Pública).

|

Espécies/Subespécies |

Objeto (prestação a ser adimplida pelo devedor) |

||

|

Execução por quantia certa (contra devedor solvente e contra devedor insolvente) |

Execução de alimentos (Necessidade de execução mais célere e efetiva) |

Pagar ($) |

|

|

Execução contra a Fazenda Pública (Impossibilidade de penhora) |

|||

|

Execução fiscal (Interesse público revelado na lide) |

|||

|

Execução para entrega de coisa (certa ou incerta) |

Entregar coisa |

Tutela específica |

|

|

Execução das obrigações de fazer e de não fazer |

Fazer e não fazer |

||

As execuções de título extrajudicial devem ser instruídas com o “original do título”, sob pena de indeferimento da petição inicial. A propositura da ação interrompe a prescrição9.

Salienta-se que, tanto no cumprimento de sentença quanto na execução de título executivo extrajudicial, o exequente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos (DETRAN) ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto (IAGRO etc.), nos termos do art. 615-A do CPC.

1 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil – execução e processo cautelar. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 18. Segundo o autor, “no processo de conhecimento, a atividade é essencialmente intelectiva: o juiz ouve os argumentos do autor e do réu, colhe as provas, pondera as informações trazidas e emite um comando, declarando se o autor tem ou não o direito postulado e se faz jus à tutela jurisdicional. Já no de execução, a atividade do juiz é desenvolvida para tornar efetivo o direito do exequente, que o executado resiste em satisfazer ‘sponte própria’. A atividade já não é intelectiva, mas de alteração da realidade material, na busca da satisfação do direito, que não foi voluntariamente observado. No processo de conhecimento e na execução (seja ela processo ou mera fase) há um conflito de interesses, que deve ser solucionado pelo Judiciário (daí a natureza jurisdicional de ambos). Mas o tipo de conflito é distinto: no primeiro, recai sobre a existência do direito alegado pelo autor em face do réu. Na execução, o conflito é de inadimplemento. O direito do autor está reconhecido, mas o réu recusa-se a satisfazê-lo espontaneamente, sendo necessária a intervenção do Judiciário para torná-lo efetivo”.

2 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil – tutela jurisdicional executiva. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 3, p. 32.

3 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direto processual civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, v. 2, p. 150.

4 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 3.

5 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Método, 2010, p. 750.

6 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil – execução. Salvador: JusPodivm, 2009, v. 5, p. 33.

7 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil – execução e processo cautelar. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 20.

8 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil – execução e processo cautelar. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 32.

9 Súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição e decadência.