Le niveau d’analyse

Les théories sont des simplifications abstraites de réalités empiriques plus complexes. C’est précisément parce qu’elles simplifient la réalité qu’elles sont utiles aux chercheurs. Elles les orientent vers les éléments fondamentaux et les autorisent à ignorer les éléments secondaires qui ne sont pas indispensables pour comprendre ou expliquer un phénomène. Tous s’entendent pour affirmer qu’il s’agit bien de la fonction première des théories. Les analystes ne s’accordent pas, toutefois, sur ce que constituent au juste ces éléments fondamentaux.

En relations internationales, l’une des principales lignes de démarcation entre les différentes théories concerne le niveau d’analyse (Waltz, 1959 ; Singer, 1961). Certains travaux se concentrent sur une échelle macroscopique et n’étudient que les phénomènes interétatiques ou transnationaux. D’autres adoptent un point de vue plus microscopique et se penchent sur des facteurs infranationaux, comme la personnalité des chefs de gouvernement. Tous les niveaux d’analyses peuvent être pertinents, en fonction des objectifs de recherche, mais ils mettent l’accent sur des acteurs et des processus différents. Pour David Singer qui contribua à diffuser le concept de « niveau d’analyse », l’important est moins le niveau choisi que les justifications qui fondent le choix :

« Pour différentes raisons, le chercheur peut être plus intéressé par un niveau qu’un autre à un certain moment et changera certainement de niveau si son projet de recherche l’exige. Par conséquent, le problème n’est pas du tout de savoir quel est le niveau le plus pertinent pour la discipline dans son ensemble et ensuite d’y adhérer pour l’éternité. Il faut plutôt prendre conscience de ce problème conceptuel préliminaire et le résoudre temporairement avant d’entamer un projet de recherche donné. »

Peter Gourevitch fut l’un des premiers à rompre avec les idées de Singer et de plaider en faveur de l’intégration des différents niveaux d’analyse. Jusque dans les années 1970, l’orthodoxie scientifique prônait une stricte distinction entre le niveau national et international. Le syncrétisme était perçu comme un manquement à l’impératif de la cohérence théorique. Mais comme Gourevitch le nota, « le système international n’est pas seulement une conséquence des politiques et des structures nationales, il en est aussi une cause ». Par conséquent, « les relations internationales et les politiques nationales sont si interreliées qu’elles devraient être analysées simultanément, comme des ensembles » (1978, p. 911).

La tendance actuelle est toujours à l’intégration des niveaux d’analyse. Les différentes modalités d’intégration sont présentées dans ce chapitre à travers le débat sur la structure et l’agent (partie 1), la littérature sur le cycle décisionnel (partie 2), la théorie des jeux à deux niveaux (partie 3) et la notion de rétroaction (partie 4).

L’agent et la structure

La démarcation entre les différents niveaux d’analyse se superpose, dans une certaine mesure, au débat classique entre la primauté de la structure et celle des agents. En effet, plusieurs théories macroscopiques considèrent que l’étude de la structure internationale doit primer sur celle des agents. Que ce soit la théorie néo-réaliste de Kenneth Waltz, l’école anglaise des relations internationales initiée par Hedley Bull ou la théorie néo-marxiste du système-monde de Immanuel Wallerstein, chacune d’elles considèrent que les agents sont si enchâssés dans la structure internationale, c’est-à-dire dans les principes organisateurs des relations internationales, que celle-ci détermine largement leurs comportements.

La majorité des théories, qui privilégient plutôt une échelle microscopique, se situent plus près du pôle des agents que celui de la structure. Elles avancent que les agents sont dotés d’une certaine autonomie et que ce sont eux qui, in fine, produisent la structure. Elles s’intéressent donc aux spécificités propres de chaque agent au lieu de les considérer comme des unités homogènes et fonctionnellement équivalentes, baignant dans une structure qui les conditionne entièrement.

Si l’approche par les structures permet plus facilement d’expliquer la continuité de la politique étrangère, celle par les agents est plus adaptée pour l’étude de son changement. Des synergies semblent néanmoins possibles et souhaitables entre ces deux perspectives. Quelques propositions concrètes permettent de rapprocher ces deux points de vue, voire de les intégrer dans un tout cohérent. On peut ranger ces propositions en deux catégories : celles qui rapprochent les agents des structures matérielles, traditionnellement étudiées par les théories néo-réalistes, et celles qui les rapprochent plutôt des structures idéelles, traditionnellement étudiées par les théories constructivistes.

Du néo-réalisme aux relations internationales behaviorales

La structure matérielle des relations internationales est au cœur de la théorie néo-réaliste, parfois aussi appelée structuro-réaliste. Ce courant, dont la paternité est attribuée à Kenneth Waltz (1979), est l’un de ceux qui se désintéressent le plus des particularismes propres à chaque État pour se concentrer sur la structure matérielle internationale.

Le néo-réalisme est conventionnellement défini par ses postulats plutôt que par ses hypothèses ou ses prédictions. On peut en dénombrer cinq, étroitement liés les uns aux autres et endossés, à divers degrés, par tous ses partisans. Premièrement, le néo-réalisme postule que les unités de base des relations internationales sont les États. L’autonomie et les capacités des autres acteurs internationaux, comme les ONG, les firmes ou les organisations intergouvernementales, sont limitées par le pouvoir étatique. Deuxièmement, les États sont considérés comme des acteurs rationnels, c’est-à-dire que leurs décisions visent égoïstement et systématiquement à maximiser leur propre utilité. Troisièmement, l’utilité des États se définit en termes de probabilité de survie. Que les États coopèrent ou qu’ils se fassent la guerre, c’est toujours en fonction de leur objectif ultime de maximiser leurs chances de survie. Quatrièmement, dans cette quête de survie, les États ne peuvent compter sur l’assistance d’aucune autorité hiérarchique supranationale. Le système international est fondamentalement anarchique, même lorsqu’il paraît stable et ordonné. Et cinquièmement, puisque les États ne peuvent compter que sur eux-mêmes, ils sont en concurrence constante pour l’accumulation de ressources. Les dynamiques interétatiques s’inscrivent dans un jeu à somme nulle : ce que l’un gagne, l’autre le perd.

La combinaison de ces cinq postulats mène nécessairement à la conclusion que « le comportement des États, indépendamment de leurs caractéristiques internes, est structuré par la distribution de la puissance dans le système international entier » (Krasner, 1993, p. 21). Leur comportement respectif est ainsi déterminé en fonction de leurs ressources, relatives aux autres États, et de leur positionnement, par rapport aux autres États. Un État faible et isolé, voisin d’une grande puissance, aura tendance à éviter de heurter cette puissance pour assurer sa propre survie. Par contre, plusieurs États faibles regroupés dans une même région conviendront sans doute de créer une coalition pour contrer une puissance émergente et menaçante (Mouritzen, 1991).

Kenneth Waltz est non seulement celui qui a formulé le premier cette théorie néo-réaliste, mais aussi celui qui a reconnu le plus explicitement ses limites. En effet, Waltz a plaidé toute sa carrière pour une rigide distinction entre l’étude de la structure et celle des acteurs. Après avoir distingué les différents niveaux d’analyse dans son ouvrage Man, State and War en 1959, il a délibérément ignoré le niveau individuel et le niveau national, pour se concentrer uniquement sur le troisième niveau, c’est-à-dire sur la structure internationale (1979). Dès lors, Waltz refuse catégoriquement de considérer le néo-réalisme comme une théorie de la politique étrangère. Pour lui, le néo-réalisme vise un niveau de généralité et d’abstraction trop élevé pour expliquer une politique étrangère particulière. Utiliser la structure internationale pour étudier un processus circonstancié ou une politique nuancée serait aussi vain, écrit-il, « que d’utiliser la théorie de la gravité universelle pour expliquer le trajet précis d’une feuille tombant d’un arbre » (1979, p. 121, 1986 et 1996).

Malgré cet aveu, Waltz lui-même et plusieurs autres adeptes du néo-réalisme ont tenté d’expliquer une politique étrangère particulière en recourant uniquement à l’analyse de la structure internationale. Robert Kagan (2002), par exemple, explique l’attachement des pays européens au multilatéralisme par le déclin relatif de leur puissance et leur incapacité à parvenir autrement à leurs fins. De façon similaire, David Skidmore (2005) explique l’unilatéralisme américain par l’unipolarité qui caractérise le système international depuis la fin de la guerre froide et qui permet aux États-Unis d’ignorer les préférences des autres acteurs. John Mearsheimer (2001), autre figure de proue du néo-réalisme, prédit quant à lui que le potentiel de puissance allemand conduira à une dynamique de concurrence multipolaire entre les pays européens, qui contrecarrera leur processus d’intégration.

Une part substantielle de la recherche en APE s’oppose avec force à cette primauté absolue de la structure pour expliquer, au-delà des tendances générales et abstraites, la politique étrangère d’un pays en particulier. Bien que le néo-réalisme ait fait couler beaucoup d’encre, il suscite relativement peu d’adhérents. En fait, il est bien plus souvent évoqué pour être critiqué que pour être louangé. Contrairement aux néo-réalistes, la vaste majorité des analystes de l’APE reconnaissent un certain degré d’autonomie aux acteurs, indépendamment de la structure dans laquelle ils évoluent. Prendre en compte les variables internes à l’État complexifie l’analyse, mais les ignorer complètement au nom de la parcimonie théorique conduit parfois à des modèles si simplifiés qu’ils en deviennent impotents (Ripley, 1993 ; Hagan, 2001).

Dans leurs critiques du néo-réalisme, la métaphore de l’État comme une boule de billard sert fréquemment de repoussoir aux analystes de la politique étrangère. Selon eux, les États ne peuvent être assimilés à des boules opaques, monolithiques et fonctionnellement interchangeables, qui réagissent toutes de la même façon lorsqu’elles sont frappées, et dont seul le positionnement sur l’échiquier importe pour prédire leurs comportements. Une métaphore plus appropriée est celle des flocons de neige, dont les trajectoires, certes affectées par des forces communes comme la gravité et le vent, varient néanmoins en fonction de leurs caractéristiques internes, uniques et multidimensionnelles (Fordham et Asal, 2007).

La Jordanie et la Syrie représentent de bons exemples à cet égard. Leur situation géographique et le type de ressources qu’elles contrôlent sont relativement similaires. Une analyse néo-réaliste anticiperait donc qu’ils aient également des comportements de politique étrangère similaires. Or, la Jordanie et la Syrie ont adopté des comportements diamétralement opposés, la première s’alliant aux puissances occidentales et la deuxième leur étant hostile. Cette différence de comportement ne peut s’expliquer qu’en examinant leurs parcours historiques, leurs systèmes politiques et les forces sociales qui sous-tendent à la fois la dynastie des Hachémites et le Parti Baas (Hinnebusch et Quilliam, 2006).

Les tensions entre les partisans du point de vue structurel et ceux qui privilégient les dynamiques propres à chaque État se sont principalement cristallisées autour de la question du recours à la force armée. Certaines études indiquent que les interventions militaires ont une relation statistique plus significative et plus prononcée avec les variations dans la distribution des ressources militaires au niveau international qu’avec l’évolution des calendriers électoraux, de l’opinion publique ou des partis politiques au pouvoir (Meernik, 1994 ; Morgan et Palmer, 1997 ; Gowa, 1998). D’autres études statistiques, au contraire, concluent que l’utilisation de la force varie davantage en fonction des aléas de la politique interne que des changements dans l’environnement international (Ostrom et Job, 1986 ; James et Oneal, 1991).

Quelques auteurs prétendent que l’étude de la structure internationale et celle du processus décisionnel propre aux acteurs conduisent sensiblement aux mêmes résultats (Elman, 1996 ; Fearon, 1998). Affirmer que les puissances unipolaires ont tendance à multiplier les interventions militaires à l’étranger reviendrait au même que d’affirmer que les gouvernements qui interviennent le plus à l’étranger sont ceux dont l’opinion publique se sent en sécurité. Ce serait les deux faces d’une même pièce, ou plutôt deux mécanismes qui œuvrent en tandem, de façon synergique (Tang et Long, 2012).

Les travaux les plus convaincants sont, sans doute, ceux qui reconnaissent que l’action des agents et la force des structures sont distinctes, mais complémentaires. Autrement dit, les facteurs internes et externes interviennent à différentes étapes du processus menant à un conflit armé. Ces propos plus nuancés attirent toutefois moins l’attention que ceux qui défendent des positions plus tranchées (James et Hristoulas, 1994 ; Gaubatz, 1999 ; Huth et Allee, 2002).

Si la réconciliation entre la perspective de la structure et celle de l’agent est encore loin d’être consensuel, un rapprochement de part et d’autre est néanmoins en marche. Partant de la perspective structurelle, le courant réaliste néo-classique développé dans les années 1990 s’ouvre explicitement à l’analyse des agents. En s’éloignant du néo-réalisme structurel de Kenneth Waltz, le réalisme néo-classique rejoint les auteurs réalistes classiques, comme Raymond Aron et Henry Kissinger, qui intégraient déjà les variables internes à l’État dans leurs analyses du système international. Comme le chapitre sur les institutions le souligne, ils avaient déjà compris que le système politique d’un État détermine en partie sa capacité à convertir des ressources nationales en influence internationale (Zakaria, 1992 et 1998 ; Schweller, 1994 et 2006 ; Christensen, 1996 ; Brooks, 1997 ; Rose, 1998 ; Legro et Moravcsik, 1999 ; Lobell et al., 2009 ; Cladi et Webber, 2011 ; Kirshner, 2012).

De l’autre côté, partant de la perspective des agents, de nouveaux ponts sont jetés vers les théories structuralistes par le biais des « relations internationales béhaviorales ». Ce courant n’est pas une alternative aux théories structuralistes, ni même une théorie unifiée. Il s’agit plutôt d’un terme générique, développé dans les années 2000 et fédérant différentes théories existantes qui peuvent compléter les analyses structuralistes, comme la théorie des perspectives, celle des biais d’attribution ou celle de la cohérence cognitive, lesquelles sont abordées dans les prochains chapitres (Mintz, 2007 ; Walker et al., 2011).

L’un des points de rencontre les plus prometteurs entre la perspective structurelle et celle des agents est sans doute l’analyse des biais induits par la perception. Des contraintes institutionnelles et cognitives empêchent les acteurs de percevoir la structure internationale comme elle est réellement. Ce n’est donc pas tout à fait le stock de ressources ou la position géographique qui importe, mais l’idée que se font les acteurs de leurs ressources et de leur position. En prenant en compte ces biais de perception de manière systématique, c’est-à-dire en étudiant la perception qu’ont les acteurs de la structure et non la structure elle-même, il est possible de trouver un compromis entre l’analyse de la structure et celle des agents (Jervis, 1976 ; Wohlforth, 1987 et 1993 ; van Evera, 1999 ; Goldgeier et Tetlock, 2001).

Les positions extrêmes sont ainsi progressivement marginalisées. La vaste majorité des analystes, quelles que soient leurs inclinaisons théoriques, reconnaissent maintenant que le comportement des acteurs n’est pas entièrement déterminé par la structure, et que le choix des acteurs n’est pas entièrement dépourvu de contraintes structurelles. Le néo-réalisme est trop parcimonieux pour refléter la réalité de la politique étrangère, et l’étude détaillée des acteurs peut rapidement s’avérer trop complexe pour dégager des généralisations.

Du constructivisme au cognitivisme

Au début des années 1990, alors que plusieurs internationalistes se concentraient encore sur les structures matérielles, Nicholas Onuf, Alexander Wendt, Friedrich Kratochwil et les autres pionniers du constructivisme ont attiré l’attention des chercheurs sur les structures idéelles. Comme toutes structures, les structures idéelles guident le comportement des acteurs. Elles ont toutefois la particularité d’être socialement construites : elles ne sont pas des données exogènes immuables, mais des produits de l’interaction constante entre les agents.

Les constructivistes ne nient pas la matérialité des faits empiriques, que ce soit la participation à une conférence intergouvernementale, le largage d’une bombe, ou la signature d’un traité. Ils considèrent cependant que ce sont les significations sociales que l’on attribue à ces faits empiriques qui importent avant tout. Sont-ils, par exemple, interprétés comme des gestes de continuité ou de rupture ? Comme des menaces ou des opportunités ? Comme des manifestations de relations amicales ou conflictuelles ? Pour reprendre la formule de Wendt, « un fusil dans les mains d’un ami et un autre dans les mains d’un ennemi ne sont pas la même chose, et l’amitié est une relation sociale plutôt que matérielle » (1996, p. 50).

Bien entendu, toutes les idées sont, par définition, des constructions de l’esprit. Mais toutes les idées ne sont pas nécessairement des structures sociales. Les constructivistes ne s’intéressent pas aux idées strictement individuelles d’un philosophe, d’un scientifique ou d’un politicien particulier. Ils ne s’intéressent qu’aux idées intersubjectives, c’est-à-dire celles qui sont socialement produites et reproduites.

Au moins trois catégories d’idées intersubjectives sont pertinentes pour l’APE (Goldstein et Keohane, 1993). La première regroupe les grandes conceptions du monde, comme le confucianisme ou la rationalité scientifique. La deuxième rassemble les normes sociales distinguant les comportements appropriés et déviants, comme le respect des Droits de l’homme ou la prohibition du commerce de narcotiques. La troisième est constituée des croyances causales, comme celles voulant que l’émission de gaz à effet de serre perturbe le climat ou que les concessions alimentent l’agressivité des adversaires.

Le rôle de ces trois catégories d’idées intersubjectives dans la formulation de la politique étrangère est présenté dans les chapitres consacrés à la culture et aux acteurs sociaux. Pour l’instant, c’est la relation entre leur dimension structurelle et l’autonomie des agents qui retient notre attention. Or, sur cette question, les constructivistes se présentent en opposition aux néo-réalistes. Puisque les structures idéelles sont socialement construites par les agents, contrairement aux structures matérielles, les constructivistes ne perçoivent pas les agents comme des unités entièrement dominées par la structure, mais aussi, comme les producteurs de leur propre structure.

La majorité des constructivistes recourent à la notion de co-constitution pour caractériser cette double relation entre la structure et les agents. La structure forge la perspective des agents et ceux-ci, par leurs discours et leurs pratiques, reproduisent la structure et peuvent même la modifier. L’idée que l’esclavage est contraire aux Droits de l’homme a contribué à modifier les pratiques des États, et la diffusion de la prohibition a contribué à renforcer les discours anti-esclavagistes. La co-constitutionnalité est ainsi présentée comme un outil conceptuel réconciliant les perspectives structuralistes et celles centrées sur les agents (Kubálková, 2001).

Dans la pratique, toutefois, plusieurs auteurs adhérant à l’idée de co-constitutionnalité se sentent contraints de choisir entre la structure et l’agent comme point d’entrée de l’analyse, pour éviter l’argument circulaire que les idées dépendent du comportement des acteurs et que le comportement des acteurs dépend des idées dominantes. Dans ce dilemme de l’œuf ou de la poule, la majorité des auteurs constructivistes choisissent de se concentrer sur les structures pour appréhender les agents plutôt que l’inverse (Wight, 1999).

La perspective structuraliste de certain constructivisme est fréquemment l’objet de critiques. C’est une tendance que Jeffrey Checkel, lui-même un auteur phare du constructivisme, condamne sévèrement et tente de redresser, sans néanmoins parvenir à la renverser (1993, 1998 et 1999). La critique est encore plus acerbe lorsqu’elle vient de Valérie Hudson, un porte-étendard de l’APE qui privilégie résolument la perspective de l’agent sur celle de la structure, et qui ose, à ce titre, mettre le néo-réalisme et le constructivisme dans le même sac :

« Il y a une critique de l’APE qui s’applique non seulement au monde des boules de billard de Waltz, mais aussi au monde des forces idéelles de Wendt. Cette critique est simple : seulement les êtres humains peuvent avoir des idées. […] Si on évacue les humains de l’analyse, il ne reste qu’une machine. Waltz a évacué tant les humains que leurs idées, et il ne lui reste qu’une machine déterministe qui ne peut changer sans un changement matériel. Wendt a seulement évacué les humains, pas leurs idées : mais étrangement, il se retrouve lui aussi avec une machine – une machine qui prétend pouvoir expliquer le changement, mais qui en est incapable. D’un point de vue de l’APE, ni Wendt ni Waltz ne sont parvenus à conceptualiser adéquatement l’agent. »

En réalité, l’approche de Wendt n’est pas représentative du constructivisme en entier (Price et Reus-Smit, 1998). La proposition de Wendt de considérer l’État comme une personne unitaire est vivement critiquée par la majorité des constructivistes (Jackson, 2004). Plusieurs autres figures centrales du courant, comme John Ruggie et Martha Finnemore s’intéressent aux points de vue des agents et parviennent à conceptualiser le changement dans une perspective constructiviste.

L’une des pistes de réconciliation entre l’agent et la structure idéelle est l’approche morphogénétique développée par Margaret Archer. Plutôt que de concevoir la relation entre les structures et les agents comme co-constitutive, l’approche morphogénétique séquence l’action des structures et celle des agents à travers différentes échelles temporelles. Puisqu’une structure s’inscrit toujours dans la longue durée, elle peut être conceptualisée comme le contexte général dans lequel des agents au point de vue différent interagissent. Il émergera au terme de cette interaction une nouvelle structure, qui deviendra alors le contexte pour une nouvelle forme d’interaction (Carlsnaes, 1992).

Une autre piste de réconciliation consiste à concentrer l’analyse sur les manifestations individuelles des structures idéelles, comme l’évocation d’une analogie ou les pratiques répétées, qui circulent constamment entre les différents niveaux d’analyse. En effet, les individus, en tant qu’acteurs sociaux, doivent adopter un discours et un comportement qui a non seulement un sens pour eux-mêmes, mais également pour autrui. Or, en se pliant aux attentes sociales qu’ils perçoivent pour mieux agir sur le monde, ils en viennent à modifier leurs propres conceptions du monde et leurs propres processus cognitifs (Carlsnaes, 1993 ; Doty, 1997 ; Epistein, 2010 ; Flanik, 2011).

Une troisième piste consiste à associer directement le constructivisme à la théorie de l’identité sociale, présentée plus en détail dans un prochain chapitre. Cette théorie met en évidence les forces psychologiques qui animent certains comportements collectifs. Le besoin d’affiliation et celui d’estime de soi, entre autres, sont deux puissants moteurs qui expliquent les réactions individuelles aux normes sociales et aux identités nationales (Mercer, 1995 ; Goldgeier et Tetlock, 2001 ; Houghton, 2007).

Le recours à des théories psychologiques pour mieux comprendre les structures idéelles doit toutefois éviter les écueils de l’anthropomorphisme. Un État n’adopte pas les normes internationales pour satisfaire son besoin d’affiliation ou d’estime de soi, pas plus qu’un État reproduit un comportement attendu pour atténuer le stress qu’il ressent face à l’incertitude. Rapprocher l’individu des structures idéelles ne signifie pas confondre le niveau individuel avec le niveau structurel.

Pour l’instant, seules deux formes de structures ont été abordées, soit les structures matérielles qui intéressent les néo-réalistes et les structures idéelles qui intéressent les constructivistes. D’autres formes de structures, notamment les structures institutionnelles, se situent plus souvent au niveau national et ne posent pas le problème du niveau d’analyse de la même manière. C’est l’objet de la prochaine partie.

Le cycle du processus décisionnel

Les analystes qui s’intéressent aux processus décisionnels postulent généralement que le contexte interne aux États prime sur le contexte externe pour expliquer leurs décisions de politique étrangère. Cela étant, même en restant strictement au niveau infra-national, la gamme des niveaux d’analyse demeure étendue. Certains analystes se concentrent sur les mécanismes cognitifs du chef de gouvernement et d’autres prennent en compte les structures d’interaction entre les acteurs sociaux. Pour cibler plus précisément un niveau d’analyse pertinent, l’analyste peut segmenter le processus de prise de décision en plusieurs étapes, allant de l’identification du problème à l’évaluation des résultats.

Les spécialistes des politiques publiques ont depuis longtemps compris qu’une segmentation du processus décisionnel permettait de distinguer différents niveaux d’analyse. Cet exercice de segmentation doit toutefois être légèrement adapté pour l’étude de la politique étrangère. En effet, en politique étrangère, les plus hautes autorités exécutives sont plus fréquemment interpellées, le pouvoir législatif est généralement moins directement impliqué, les groupes d’intérêt sont relativement moins mobilisés, et les débats sont souvent plus opaques que dans les autres domaines de politiques publiques. Cette partie propose une segmentation du processus décisionnel inspiré de différents travaux sur la politique étrangère, avant d’aborder les sous-entendus théoriques et les limites d’un tel exercice de segmentation (Zelikow, 1994 ; Billings et Hermann, 1998 ; Hermann, 2001 ; Knecht et Weatherford, 2006 ; Ozkececi-Taner, 2006).

Une segmentation en six phases

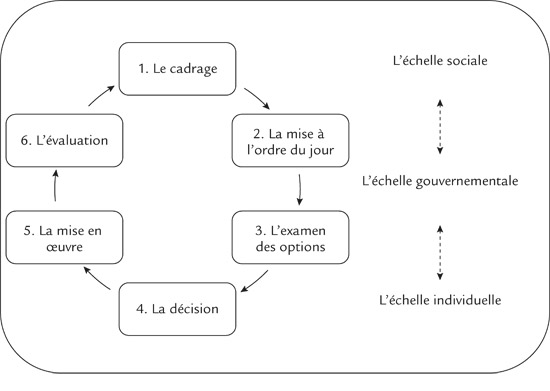

La figure 2 présente une segmentation classique du processus décisionnel en six phases (Jones, 1984). Il ne s’agit bien entendu que d’un schéma qui ne reflète pas toute la complexité du processus décisionnel. Mais c’est justement cette simplification qui lui confère sa valeur heuristique. À chaque étape correspond un niveau d’analyse. En traversant ce cycle, de la première à la dernière phase, l’analyse effectue un circuit, du niveau sociétal au niveau gouvernemental, puis au niveau individuel, avant de revenir au niveau gouvernemental, et finalement, sociétal.

Selon ce cycle schématique, la première étape dans la formulation de la politique étrangère est le « cadrage » du problème à résoudre. La vaste majorité des problèmes demeurent dans les limbes de la politique étrangère parce qu’ils ne sont pas compris comme tel. La protection de l’environnement, par exemple, aurait pu interpeller les ministères des Affaires étrangères dès le xixe siècle, puisque la pollution transnationale affectait déjà la qualité de vie des citoyens. Or, ce n’est qu’à partir des années 1970 que cette question a réellement été interprétée comme un enjeu de politique étrangère (Maoz, 1990 ; Snow et Benford, 1998 ; Mintz et Reed, 2003).

Pour qu’un problème émerge comme un enjeu politique et qu’il passe du monde de l’objectivité à celui de l’intersubjectivité, il doit d’abord être façonné par un ou plusieurs « entrepreneurs politiques ». Ceux-ci rendront le problème intelligible en le cadrant, c’est-à-dire en le nommant, en l’interprétant et en le schématisant. Le problème de l’accès aux médicaments dans les pays en développement peut ainsi être cadré comme un enjeu de justice sociale, de développement économique, ou de prévention des épidémies planétaires. L’interprétation privilégiée du problème orientera les termes du débat et déterminera les acteurs qui seront interpellés. En agissant en amont, les acteurs qui cadrent le débat exercent ainsi une influence considérable même lorsqu’ils sont dépourvus d’un accès direct aux décideurs publics (Nadelmann, 1990 ; Finnemore et Sikkink, 1998 ; Sell et Prakash, 2004 ; Busby, 2007).

La deuxième étape du cycle de la formulation de la politique étrangère est la mise à l’ordre du jour. Les dirigeants politiques sont interpellés sur une série de questions et ne peuvent raisonnablement pas se pencher sur chacune d’entre elles. Les capacités de mobilisation des acteurs non étatiques jouent ici un rôle déterminant pour convaincre les personnes clés, comme les fonctionnaires et les conseillers politiques, qui contrôlent l’accès aux dirigeants. Les convaincre de l’importance d’une question émergente est une étape indispensable pour l’inscrire à la liste des priorités politiques.

Dans plusieurs cas, une crise ou un événement extraordinaire sont nécessaires pour créer une opportunité politique et qu’une nouvelle question puisse franchir le filtre des portiers et être enfin inscrite à l’ordre du jour. Les jeux Olympiques de Pékin de 2008 ont ainsi permis à plusieurs entrepreneurs politiques de forcer les dirigeants des pays occidentaux à s’exprimer publiquement sur le statut politique du Tibet, la liberté de la presse en République populaire de Chine ou la nécessité de l’aide publique au développement versée aux pays émergents (Tarrow, 1989 ; Joachim, 2003 ; Carpenter, 2007).

Le cadrage et l’opportunité politique déterminent, en grande partie, l’autorité politique appelée à examiner les différentes options. Présenter les négociations internationales sur les changements climatiques comme un enjeu d’investissement, d’équité internationale ou de protection de l’intégrité territoriale interpellera respectivement le ministère des Finances, de la Coopération internationale et de la Défense. Mais, dans tous les cas, lorsqu’une administration se saisit d’un enjeu, les débats deviennent plus techniques et les positions plus modérées. Les experts, qu’ils soient fonctionnaires, juristes ou scientifiques, remplacent progressivement les militants, les chroniqueurs ou les lobbyistes qui ont initialement cadré l’enjeu (Morin, 2011).

Lors de la quatrième étape, les décideurs publics sont appelés à se prononcer sur un nombre limité d’options. Leur décision est ainsi largement structurée par les étapes précédentes. Cela dit, l’unité décisionnelle varie sensiblement d’un pays à l’autre, et d’un enjeu à l’autre. Un dictateur, un ministre, un état-major, un politburo et un parlement ont des procédures bien différentes, affectant invariablement leur décision et les modalités de son énoncé. Une part significative de la recherche en APE consiste précisément à déterminer l’unité décisionnelle et à identifier ses particularismes (Hermann et Hermann, 1989 ; Hermann et al., 2001 ; Hermann, 2001).

Le processus de formulation de la politique étrangère ne s’arrête pas à l’étape de la décision. Son interprétation, sa mise en œuvre et son ajustement continuel aux circonstances extérieures reposent en grande partie sur les épaules de l’administration. Or, celle-ci n’a pas toujours les capacités matérielles, l’information, la légitimité ou même la volonté pour traduire parfaitement la décision des autorités en résultats concrets. Ces contraintes, déjà bien réelles en politique intérieure, semblent exacerbées lorsque la mise en œuvre s’effectue hors des frontières de l’État. Il s’agit cependant d’une étape qui demeure peu explorée par l’APE et à propos de laquelle on connaît encore relativement peu de choses.

La sixième et dernière étape est l’évaluation. En politique étrangère, l’évaluation est particulièrement sujette à de multiples interprétations puisque les résultats sont généralement diffus et multicausaux. La course aux armements durant la guerre froide, par exemple, peut être interprétée à la fois comme un facteur de stabilité entre les deux pôles antagonistes ou comme un facteur d’instabilité générant des conflits locaux à travers le monde. Dans ce contexte, les mêmes catégories d’acteurs qui ont participé au cadrage initial du problème saisiront cette opportunité pour militer en faveur du maintien de la politique, de son ajustement, ou de sa reformulation complète. Le problème peut alors traverser à nouveau le cycle entier (Morin et Gold, 2010 ; Morin, 2011).

Un processus linéaire, cyclique ou chaotique

La figure 1 présente le processus décisionnel en forme cyclique puisque la majorité des enjeux centraux de la politique étrangère ne sont jamais définitivement réglés. Comme le remarque George Shultz, Secrétaire d’État sous Ronald Reagan, la formulation de la politique étrangère ne consiste pas à « être confronté à des problèmes les uns après les autres, mais aux mêmes foutus problèmes encore et encore » (Hoagland, 1994). Qu’il s’agisse du conflit israélo-palestinien, du prix des matières premières, du développement de l’Afrique, de la prolifération des armes de destruction massive, du déclin supposé de l’hégémonie américaine, de la réforme du Conseil de sécurité, de la dévaluation du Yuan chinois, ou de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, les mêmes enjeux réapparaissent périodiquement.

Néanmoins, à chaque fois qu’un enjeu traverse le cycle, il en émerge légèrement modifié. De nouveaux arguments sont formulés, de nouvelles institutions sont créées et des leçons sont tirées. Pour cette raison, il est plus juste de concevoir le cycle de formulation des politiques sous la forme d’une spirale évolutive plutôt que sous celle d’un cercle fermé (Billings et Hermann, 1998 ; Dreyer, 2010).

Cela dit, même en concevant le cycle de formulation des politiques comme une spirale, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit que d’un schéma simplificateur. En réalité, les différentes étapes se chevauchent plus qu’elles ne se succèdent. L’examen des options, par exemple, est souvent anticipé à l’étape du cadrage et le retour à l’ordre du jour peut parfois être prévu dès l’étape de la mise en œuvre.

Certains modèles théoriques s’opposent explicitement à une vision séquentielle du processus de prise de décision. La théorie des corbeilles à papier, notamment, rejette l’idée que les solutions sont imaginées en fonction des problèmes. Selon cette théorie, la prise de décision résulte plutôt d’un assemblage plus ou moins aléatoire entre divers éléments classés dans quatre corbeilles à papier différentes. Une première corbeille rassemble des problèmes en quête de solutions, une deuxième des solutions en quête de problèmes à résoudre, une troisième des opportunités politiques en quête de décision, et une quatrième des décideurs publics en quête de résolution de problèmes. Les flux entrants et sortants de ces corbeilles sont indépendants les uns des autres. Un ministre du Commerce international peut profiter des élections prochaines pour présenter le droit de la propriété intellectuelle comme une solution au problème de l’accès aux médicaments dans les pays en développement. Rien, a priori, ne lie ces quatre éléments, si ce n’est le hasard du contenu respectif des corbeilles (Cohen et al., 1972 ; Kingdon, 1984 ; Bendor et al., 2001)

Une schématisation en forme de spirale permet néanmoins de comprendre qu’il n’y a pas de moment unique et d’acteur unique dans la formulation de la politique étrangère. Si un chercheur mène des entretiens pour connaître l’origine d’une politique perçue favorablement, il ne serait pas surprenant que toutes les personnes interrogées se désignent respectivement et de bonne foi comme le véritable initiateur : les acteurs non étatiques l’ont soufflé à l’oreille des fonctionnaires, ceux-ci l’ont recommandé au ministre, qui l’a défendu au conseil des ministres, au sein duquel le chef de gouvernement l’a approuvé. Inversement, dans le cas d’une politique étrangère jugée défavorablement, tous peuvent attribuer la responsabilité à un tiers. Il s’avère généralement futile de mener des entretiens en vue d’identifier l’auteur unique d’une politique étrangère.

Une définition précise de l’objet d’étude peut être suffisante pour orienter le chercheur vers une phase particulière du cycle des politiques publiques. Un projet qui vise à comprendre pourquoi un État est intervenu sur un enjeu en particulier peut se concentrer sur les deux premières étapes du cycle. Un autre qui cherche à expliquer pourquoi l’État a retenu une option spécifique plutôt qu’une autre peut se limiter aux deux étapes suivantes. Un troisième qui s’interroge sur le maintien d’une politique apparemment inefficace peut quant à lui ne retenir que les deux dernières étapes. L’étape retenue guidera ensuite le chercheur vers un niveau d’analyse sociétal, gouvernemental ou individuel.

Le jeu à deux niveaux

La théorie des jeux à deux niveaux permet d’étudier les interactions constantes entre le niveau national et celui international. Cette théorie, développée par Robert Putnam (1988), postule que chaque État est représenté par une figure unique appelée par convention le « négociateur en chef ». Pour conclure un accord international, ce négociateur en chef doit négocier simultanément à deux niveaux. D’une part, au niveau international, il doit trouver un terrain d’entente avec ses interlocuteurs étrangers. D’autre part, au niveau national, il doit s’assurer de l’appui des acteurs politiques devant ultimement approuver l’accord. Le négociateur en chef est ainsi coincé dans un étau, devant affronter des pressions de part et d’autre.

La variation de l’ensemble gagnant

Putnam utilise le concept « d’ensemble-gagnant » pour faire le pont entre les deux niveaux de négociation. Un ensemble-gagnant est défini comme l’ensemble des différentes possibilités d’accords internationaux qui, dans le cadre d’une négociation donnée, pourraient être approuvés au niveau national. Il s’agit, en quelque sorte, de la marge de manœuvre, plus ou moins étendue, conférée au négociateur en chef par les acteurs politiques nationaux.

Trois principales variables affectent l’étendue de l’ensemble-gagnant. La première d’entre elles est le degré de contrainte institutionnelle. Par exemple, si la constitution d’un pays exige que la ratification d’un traité soit approuvée par le Parlement, par les États fédérés, ou encore, par référendum, cette contrainte risque de réduire la marge de manœuvre du négociateur. C’est notamment le cas aux États-Unis où l’ensemble-gagnant du négociateur en chef sur un enjeu aussi sensible que les changements climatiques est significativement réduit par les prérogatives du Sénat (Kaarbo, 2001 ; Milner, 1997 ; Harrison, 2007).

La deuxième variable est le degré de cohésion et de mobilisation des acteurs sociaux, incluant les firmes, les ONG et les minorités ethniques. Si ces acteurs expriment avec force leurs préférences, le négociateur en chef ne peut les ignorer et sa marge de manœuvre s’en trouve réduite. Dans le cadre des négociations sur l’Accord multilatéral sur l’investissement, tenues à la fin des années 1990, la quasi-totalité des forces politiques françaises s’opposaient vivement à tout accord qui n’incluait pas une exception pour les industries culturelles, ce qui réduisit comme une peau de chagrin, l’ensemble-gagnant du gouvernement français (Trumbore, 1998 ; Morin et Gagné, 2007).

La troisième variable déterminant l’étendue d’un ensemble-gagnant est constituée des stratégies déployées par les négociateurs eux-mêmes. Lier deux questions distinctes, favoriser la transparence externe, multiplier les acteurs impliqués, explorer des solutions alternatives et prévoir un échéancier flexible, sont autant de stratégies qui peuvent réduire l’ensemble-gagnant (Mayer, 1992 ; Schoppa, 1993). Le gouvernement indien est ainsi parvenu à maintenir un ensemble-gagnant relativement étroit en entamant des négociations pour un prêt avec le Fonds monétaire international dès 1980, avant que la crise monétaire ne le contraigne d’accepter des conditions plus sévères (Dash, 1999). Le gouvernement russe de Vladimir Poutin joua la stratégie inverse et retarda délibérément la ratification du Protocole de Kyoto pour faire monter les enchères entre les États-Unis et l’Union européenne, et les forcer à élargir leur ensemble-gagnant respectif (Henry et McIntosh Sundstrom, 2007).

Les prédictions de la théorie du jeu à deux niveaux

À partir de l’étendue relative des ensembles-gagnants de chacun des négociateurs en chef, la théorie des jeux à deux niveaux formule trois prédictions concernant l’issu des négociations. La première prédiction est que la réduction d’un ensemble gagnant réduit d’autant la probabilité de conclure un accord. En effet, un accord international n’est possible que si les ensembles-gagnants des différentes parties se chevauchent. Or, avec des ensemble-gagnants réduits de part et d’autre de la table de négociation, un accord acceptable pour une partie risque d’être systématiquement inacceptable pour une autre.

Plusieurs négociations avortées peuvent s’expliquer par l’étroitesse des ensembles-gagnants. C’est notamment le cas de l’échec des négociations commerciales de Doha à l’Organisation mondiale du Commerce ou encore de la persistance du conflit entre la République populaire de Chine et le Japon sur les îles Senkaku/Diàoyútái. Des groupes nationaux, protectionnistes dans le premier cas et nationalistes dans le second, exercent une telle pression sur les négociateurs que leurs ensembles-gagnants respectifs ne se chevauchent pas et qu’aucun compromis ne semble possible (Downs et Saunders, 1998 ; He, 2007 ; Chung, 2007 ; Young, 2010).

La deuxième prédiction, qui s’apparente à une reformulation de « l’hypothèse de Schelling », est qu’un ensemble-gagnant étroit accroît le rapport de force d’un négociateur en chef. Ce phénomène s’explique par la possibilité de transformer des contraintes nationales en opportunités internationales. Avoir les mains liées sur la scène politique nationale confère une certaine crédibilité au négociateur en chef lorsqu’il affirme à ses interlocuteurs internationaux qu’il ne peut accepter un accord au-delà des limites fixées par les acteurs nationaux (Goldstein, 1996).

Plusieurs gouvernements utilisent cette stratégie pour obtenir des accords qui correspondent davantage à leurs intérêts. Par exemple, parmi les gouvernements qui négocient des prêts au FMI, ceux qui font face à de vives contestations politiques obtiennent généralement des prêts plus avantageux que les autres (Caraway et al., 2012). Au niveau européen, le contrôle du Parlement danois sur l’exécutif fait du Danemark un des pays ayant le rapport de force le plus important dans les négociations institutionnelles européennes (Pahre, 1997 ; Slapin, 2006 ; König et Slapin, 2004 ; Hug et König, 2002).

La troisième prédiction dérivée de la théorie des jeux à deux niveaux est le pendant de la seconde : un négociateur en chef peut profiter de contraintes internationales pour imposer ses préférences aux acteurs nationaux. Le gouvernement français redirige ainsi fréquemment les critiques que soulèvent les réformes agricoles vers la Commission européenne ou l’Organisation mondiale du Commerce (Paarlberg, 1997 ; Patterson, 1997 ; Montpetit, 2000). De même, l’Italie s’est prémunie de la pression des groupes d’intérêts nationaux en faveur d’une politique monétaire laxiste en transférant le contrôle de cette politique vers la Banque centrale européenne (Dyson et Featherston, 1996). Autrement dit, les négociations nationales et internationales sont des vases communicants : ce que le négociateur en chef perd d’un côté, il peut le gagner de l’autre.

Si la majorité des auteurs utilisant la théorie des jeux à deux niveaux s’intéressent aux négociations économiques, comme l’illustrent les exemples évoqués jusqu’à maintenant, elle peut tout aussi bien être mobilisée pour expliquer les conflits et les tensions sécuritaires, en l’absence d’un cadre formel de négociation. Un dirigeant politique peut en effet alimenter des contraintes sécuritaires internationales pour accroître sa marge de manœuvre sur la scène politique nationale. C’est une stratégie qu’utilisent plusieurs dictateurs, qui agitent une menace externe pour maintenir un régime autoritaire et centralisé. En Égypte, l’état d’urgence fut maintenu de façon presque continue pendant plus de quarante ans après la guerre des Six Jours, justifiant une répression contre les opposants politiques égyptiens (Trumbore et Boyer, 2000).

C’est aussi une stratégie qui peut être utilisée dans les démocraties. La crainte de l’expansion communiste, alimentée par le président Truman, tout comme la guerre contre le terrorisme, articulée par le président Bush, leur ont permis d’obtenir des concessions majeures du Congrès et de susciter un effet de ralliement de la population. À un moindre niveau, les gouvernements canadiens et japonais, qui ont participé à la guerre froide et à la guerre contre le terrorisme au-delà des attentes d’une partie de leur population, ont pu eux aussi invoquer une pression extérieure, celle venant de leur influant allié américain, pour justifier des politiques militaristes (Carment et James, 1996 ; Christensen 1996 ; LeoGrande, 1998 ; Cooney, 2007 ; Grove, 2007).

Par ailleurs, le cadre théorique général développé par Putnam a été approfondi par plusieurs auteurs. Certains y ont contribué en reconnaissant une autonomie relative au négociateur en chef (Moravcsik, 1993 ; Simon et Starr, 1997 ; Hug et König, 2002 ; Milne, 2010) ou en ajoutant la dynamique de la mise en œuvre à celle de la ratification (Mertha et Pahre, 2005). D’autres, adeptes de la théorie des jeux, l’ont traduit en modèle formel et débattent des équations algébriques qui reflètent le mieux sa complexité (Iida, 1993 ; Mo, 1994 ; Morgan et Schwebach, 1995 ; Milner et Rosendorff, 1997 ; Pahre, 1997 ; Smith et Hayes, 1997 ; Gaubatz, 2000 ; Butler, 2004 ; Tatar, 2005).

Parmi ceux qui préfèrent une approche plus empirique, plusieurs l’ont adapté à différentes catégories d’acteurs, dont les réseaux transnationaux d’acteurs non étatiques (Morin, 2010) et les organisations régionales (Patterson, 1997 ; Larsén, 2007). Ces diverses contributions ont permis de répondre à certaines critiques formulées à l’encontre de la théorie originale de Putnam, dont l’ignorance des rivalités bureaucratiques et son caractère stato-centré.

D’autres critiques de la théorie des jeux à deux niveaux demeurent toujours pertinentes. Un débat persiste notamment sur les conditions nécessaires ou suffisantes pour que les contraintes nationales se convertissent en opportunités internationales. Ce processus de conversion ne semble ni automatique ni systématique. Si l’opinion publique d’un pays donné ne tolère aucun mort au combat, par exemple, l’objectif de guerre à zéro mort peut devenir une contrainte tant nationale qu’internationale.

On peut également reprocher à la théorie des jeux à deux niveaux son caractère statique. Les interactions entre les différents acteurs ne sont pas situées dans une dynamique évolutive. C’est la raison pour laquelle les études empruntant la théorie des jeux à deux niveaux se limitent généralement à une négociation spécifique et ne s’inscrivent pas dans la longue durée, contrairement à la théorie des systèmes complexes présentée dans la prochaine partie.

Les rétroactions

Certaines études d’APE intègrent les différents niveaux d’analyse à travers le concept de rétroaction. En APE, une rétroaction peut-être définie comme un message concernant l’action d’un acteur retourné à ce dernier par un système ou concernant l’état d’un système renvoyé à celui-ci par un acteur. L’accent n’est dès lors pas placé sur une décision unique de politique étrangère, mais sur des flux constants d’actions et de réactions échelonnés à travers le temps. Les causes de la politique étrangère deviennent ses effets, et ses effets deviennent ses causes (Snyder, Bruck et Sapin, 2002 [1962], p. 110 ; Pierson, 1993).

Les rétroactions positives et négatives

Pour y voir plus clair, il importe de distinguer deux types de rétroactions : celles qui sont négatives et celles qui sont positives. Dans le cas de rétroaction négative, la politique étrangère entraîne des effets qui minent sa propre continuation. Lors de la guerre opposant l’URSS à l’Afghanistan, les États-Unis ont appuyé la résistance des moudjahidin en imposant un embargo sur les exportations de grains vers l’Union soviétique. Si l’objectif initial de l’administration Carter était de limiter les capacités d’action soviétiques, l’embargo entraîna une chute des prix des produits céréaliers dont les premières victimes furent les agriculteurs américains. Cette rétroaction inattendue conduisit l’administration américaine à lever son embargo (Lindsay, 1986).

Un autre exemple de rétroaction négative concerne la réaction que peuvent avoir les adversaires étrangers d’un gouvernement fragile. Quelques études indiquent que les gouvernements qui affrontent une grogne populaire ou qui viennent tout juste d’asseoir leur pouvoir courent statiquement plus de risques d’être l’objet d’attaques par une puissance étrangère (Prins, 2001 ; Bak et Palmer, 2010). La tentative d’invasion de l’Iran par l’Irak en 1980 devait ainsi capitaliser sur la faiblesse du régime de l’Ayatollah Khomeini, qui n’avait pas encore complètement assis son pouvoir depuis la révolution islamiste. Or, comme le chapitre consacré aux acteurs sociaux l’explique plus en détail, les attaques étrangères suscitent généralement un effet de ralliement dans la population. L’attaque irakienne renforça le contrôle de Khomeiny sur la population iranienne plutôt que de l’affaiblir encore davantage.

Les rétroactions positives, quant à elles, permettent d’expliquer le renforcement progressif de certaines politiques étrangères. La coopération franco-allemande, par exemple, a nécessité une forte impulsion politique dans la période d’après-guerre, mais des relations de confiance se sont progressivement établies à tous les niveaux de l’administration, renforçant continuellement cette coopération (Krotz, 2010). Ce processus de rétroaction positive est d’ailleurs au cœur de la théorie néo-fonctionnaliste développée par Ernst Haas (1958) pour expliquer le processus d’intégration européenne.

Le même phénomène de rétroaction positive peut également alimenter des relations de méfiance. Un conflit entre deux pays peut altérer leur perception réciproque et les amener à interpréter avec suspicion toutes les actions subséquentes. Les sanctions économiques imposées contre l’Afrique du Sud pour sa politique de l’apartheid ont ainsi conduit Pretoria à se sentir isolé politiquement et à développer un programme d’armement nucléaire, justifiant d’autant plus le maintien des sanctions. Ce cercle vicieux, nourri par des boucles de rétroaction positive, explique qu’une augmentation des dépenses militaires dans un premier pays conduit généralement à une augmentation similaire des dépenses de ses rivaux (Lepgold et McKeown, 1995). Il explique également qu’un premier conflit augmente les probabilités statistiques de conflits ultérieurs (Bremer, 1993 ; Hensel, 1994, 1999 et 2002 ; Drezner, 1999 ; Colaresi et Thompson, 2002 ; Dreyer, 2010).

Un projet de recherche qui vise à évaluer la valeur relative d’une relation causale a tout avantage à tenir compte de ces rétroactions continuelles entre un acteur et son environnement. Les ignorer peut biaiser l’analyse. Si la rétroaction est positive, la relation directe entre une cause et son effet risque alors d’être surestimée en raison de la dynamique amplificatrice. Inversement, si la rétroaction est négative, la causalité peut être sous-estimée puisque la réaction compense en partie l’effet de l’action (Shepard et Goldwin, 1975 ; Rosenau, 1980).

L’institutionnalisme historique

L’institutionnalisme historique est l’une des nombreuses théories qui mobilisent le concept de rétroaction pour expliquer la politique étrangère. L’institutionnalisme historique s’intéresse notamment au phénomène de la dépendance au sentier, c’est-à-dire aux contraintes qu’exercent les décisions du passé sur le présent. Si un acteur s’engage dans une voie donnée, il peut lui être difficile de rebrousser chemin ou de bifurquer dans une autre direction, même s’il s’aperçoit que la voie choisie n’est pas la plus optimale. Cette difficulté s’accroît en outre avec le temps, au fur et à mesure qu’il s’engage dans cette voie, en raison des boucles de rétroactions positives qui renforcent continuellement la décision initiale (Thelen, 1999 ; Pierson, 2000 ; Mahoney, 2000 ; Fioretos, 2011).

Un exemple classique de dépendance au sentier, que les francophones expérimentent souvent lorsqu’ils voyagent à l’étranger, est l’utilisation des claviers d’ordinateur. Tant les claviers QWERTY qu’AZERTY sont sous-optimaux, c’est-à-dire que la disposition de leurs touches n’est pas celle qui permet la frappe la plus rapide en langue française. Par contre, plus un utilisateur se familiarise avec une disposition particulière, plus il parvient à taper rapidement, et plus le passage à un autre type de clavier, même objectivement plus optimal, lui paraît difficile (Page, 2006).

De façon similaire, les dirigeants politiques peuvent engager leur pays dans une voie sous-optimale sans en avoir véritablement conscience. Ils le font en fonction de considérations propres au contexte initial particulier, sans nécessairement anticiper les boucles de rétroaction et leurs conséquences à long terme. Ces moments critiques, déterminants pour l’avenir, surviennent généralement en période de crise. La crise économique des années 1930, les deux guerres mondiales et l’effondrement de l’Union soviétique représentent autant de moments critiques au cours desquels se sont prises des décisions de politique étrangère, concernant l’attitude à adopter dans un domaine en particulier ou envers un pays en particulier, qui ont ensuite persisté pendant des décennies (Mabee, 2011).

Les boucles de rétroactions positives qui maintiennent les politiques dans une dépendance au sentier sont particulièrement évidentes dans le domaine économique. En effet, l’adoption d’une politique commerciale, quelle qu’elle soit, profite à certains acteurs économiques et en pénalise d’autres. Or, plus elle est maintenue, plus les acteurs qui en bénéficient se consolident, et plus leurs pressions sur le gouvernement pour la maintenir est forte. Aux États-Unis, l’octroi de préférences commerciales à la Chine dans les années 1980 a ainsi favorisé l’émergence de grands importateurs américains de produits chinois et le développement des investissements américains vers la Chine, qui ont ensuite limité la capacité du président Clinton à imposer des sanctions contre la Chine en raison de ses manquements aux droits humains, comme il s’y était pourtant engagé à le faire. Ces concessions commerciales ont plutôt pavé la voie vers l’admission de la Chine à l’Organisation mondiale du Commerce en 2001 (Goldstein, 1988 ; Chorev, 2007).

Des boucles de rétroaction similaires peuvent également contribuer à expliquer le maintien d’alliance militaire ou de tensions sécuritaires. Le cas d’Israël, à cet égard, est frappant. En autorisant l’établissement de colonies en territoire palestinien après la guerre des Six Jours, le gouvernement israélien a lui-même créé un groupe d’intérêt qui milite pour le maintien et l’expansion de ces colonies. Ils ont progressivement acquis une forte influence au sein des partis politiques conservateurs et nationalistes. Parallèlement, les États-Unis ont initialement manifesté leur soutien indéfectible à Israël dans le contexte de la guerre froide. Cette politique a ensuite forgé les attentes de la population américaine et du gouvernement israélien. La moindre variation serait interprétée comme un changement historique inacceptable, même lorsque l’intérêt premier des États-Unis serait de s’allier davantage aux gouvernements arabes (Dannreuther, 2011).

Cela dit, l’institutionnalisme historique ne présente pas nécessairement une perspective déterministe de l’histoire. Les bifurcations de trajectoire demeurent toujours possibles ; elles deviennent simplement plus difficiles avec le temps. Les changements radicaux surviennent généralement dans des circonstances exceptionnelles, comme le renversement de l’élite au pouvoir ou une défaite militaire. Mais ces occasions de rupture sont également des moments critiques pour l’adoption de nouvelles politiques qui risquent de devenir elles aussi enchâssées par des boucles de rétroaction positive.

Les systèmes complexes

Certaines boucles de rétroaction s’inscrivent dans un système complexe, comptant plusieurs catégories d’acteurs situés à des niveaux d’analyse différents. Dans ce contexte, un flux d’action et de réaction peut, avant de revenir à l’acteur d’origine, passer par plusieurs intermédiaires et s’être démultiplié. Des forces s’en trouvent amplifiées et d’autres annulées. Complexifiée de la sorte, la notion de rétroaction peut servir à expliquer le changement, et non seulement la continuité de la politique étrangère.

Un exemple frappant d’un tel flux d’action et de réaction s’est produit dans le système économique international des années 1970. Ce système était alors caractérisé par des déséquilibres financiers et commerciaux à la défaveur des États-Unis. En 1971, l’administration Nixon réagit à ces déséquilibres en suspendant l’engagement américain d’assurer la convertibilité du dollar en or. Cette annonce soudaine provoqua à son tour l’effondrement du système de taux de change établi à Bretton Woods. Celui-ci fut progressivement remplacé par un système à taux flottants permettant au dollar de se déprécier par rapport aux autres devises. Les pays de l’Opep répondirent à la dévaluation du dollar, sur lequel est calculé le prix du baril de pétrole, en haussant drastiquement les prix de leurs exportations pétrolières. Or, cette hausse des prix des produits pétroliers contribua elle-même à créer une stagflation que les économistes keynésiens n’avaient pas anticipée. Les banques centrales donnèrent alors la priorité à la lutte contre l’inflation et décidèrent de rehausser significativement leurs taux d’intérêt. Cette hausse rapide créa une grave crise de la dette dans les pays qui avaient souscrit des emprunts majeurs lorsque les taux étaient encore faibles. En 1982, le ministre des Finances mexicain annonça la suspension unilatérale de son service de la dette. Cette annonce provoqua un choc systémique important, rendant les financiers particulièrement craintifs pour leurs investissements dans les pays latino-américains. Les États-Unis firent alors la promotion d’un système économique international plus prudent, conduisant au Consensus de Washington et aux politiques néo-libérales qui marquèrent les années 1980. Ces réactions en chaîne, étalées sur une décennie, illustrent bien que les interactions dans un système comptant plusieurs types d’acteurs et plusieurs types de relations sont complexes et imprévisibles.

La théorie des systèmes complexes a été développée dans les années 1950 pour modéliser ces dynamiques rétroactives (Easton, 1957). Pour y parvenir, elle situe chaque décision dans un réseau liant les acteurs les uns aux autres par leurs actions. C’est une perspective conséquentialiste selon laquelle chaque mouvement est en fait une réaction à un mouvement précédant. Aucune variable, aucune politique étrangère, n’est totalement indépendante : un acteur ne génère une réponse que s’il perçoit un stimulus.

La théorie des systèmes n’adhère toutefois pas à vision strictement mécanique de la politique étrangère qui se résume à la transmission d’un mouvement d’un élément à un autre. Au contraire, les métaphores les plus fréquemment utilisées en théorie des systèmes relèvent de la biologie plutôt que de la physique. Plusieurs font le parallèle entre le système international et un écosystème, dont la diversité des unités et la complexité de leur agencement permettent son évolution continuelle. Bien que le système international puisse être homéostatique, c’est-à-dire qu’il a tendance à revenir à l’équilibre, il n’est en rien statique : il évolue au fil des interactions (Sprout et Sprout, 1965 ; Parsons, 1971 ; Jervis, 1997).

La dynamique évolutive des systèmes limite l’exploitation que peut en faire l’analyste. En effet, une variable qui est significative un jour ne le sera peut-être plus le lendemain si son action affecte le système qui la rendait significative. La théorie des systèmes ne permet donc pas d’identifier des relations causales hors de leur contexte, comme d’ailleurs la théorie darwinienne de l’évolution qui permet d’expliquer les caractéristiques morphologiques d’une espèce, mais pas de prédire son évolution au cours des prochains millénaires. Les relations internationales étant un système tout aussi complexe que la biosphère, sa modélisation ne peut pas être utilisée pour formuler des prédictions aussi précises que ne le font les physiciens traitant des systèmes plus simples.

Bien que la théorie des systèmes renonce explicitement à toute ambition prédictive, elle n’est pas pour autant dépourvue d’utilité pour l’APE. Une cartographie systémique permet de mieux comprendre une décision particulière ou de situer un ensemble de décisions dans leur contexte. Elle peut également servir d’outil de comparaison pour comparer différents pays, différentes périodes ou différents domaines (Brecher et al., 1969 ; Brecher, 1972 ; Clarke, 1981 ; Cederman, 1997 ; Ginsberg, 2001).

Le principal atout de la théorie des systèmes complexes est d’intégrer dans un tout cohérent plusieurs niveaux d’analyse. Contrairement à d’autres théories, elle reconnaît à la fois la dimension structurelle du système et l’importance des interactions entre les agents, elle peut prendre en compte les dynamiques transnationales en plus des processus infra-nationaux et des relations interétatiques, et elle permet d’expliquer tant le changement que la continuité. Ni le néo-réalisme, ni le constructivisme, ni la théorie des jeux à deux niveaux, ni l’institutionnalisme historique ni les autres théories étudiées dans ce chapitre n’offrent autant de possibilités d’intégration.

Cette intégration des différents niveaux d’analyse, cependant, rend la théorie des systèmes complexes particulièrement… complexe ! Même à l’aide d’outils informatiques performants, la modélisation demeure difficile et l’analyste peut rapidement être noyé dans une mer de données sans être capable d’en dégager une certaine cohérence. C’est une des raisons pour laquelle plusieurs analystes des systèmes complexes en politique étrangère, notamment ceux privilégiant une approche cybernétique, adoptent le postulat de la rationalité des acteurs. Comme le prochain chapitre l’indique, ce postulat facilite significativement l’analyse et permet parfois de dégager des résultats intéressants de la modélisation, même s’il ne correspond pas toujours à la réalité et qu’il ignore des dynamiques bien réelles.