Tableaux 2. 1. à 2. 5.

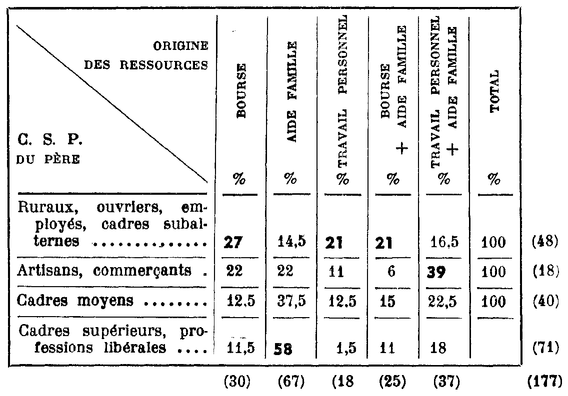

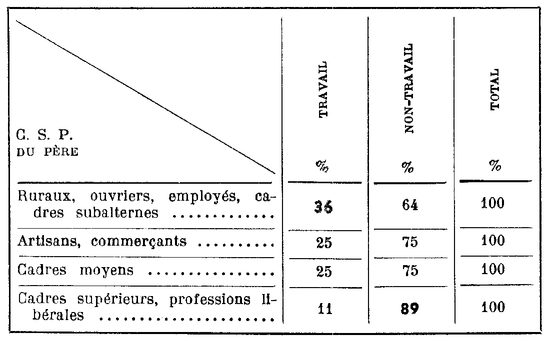

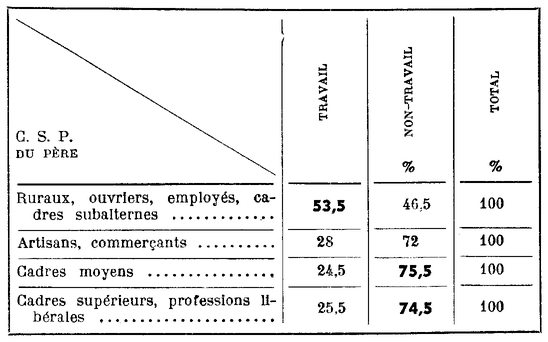

2. 1. et 2. 2. L’origine des ressources

Étudiants en philosophie

Étudiants en sociologie

On voit, dans les tableaux 2. 1. et 2. 2., que la part des étudiants qui tirent leurs ressources d’une bourse ou d’un travail personnel (par opposition à ceux qui vivent grâce à l’aide de leur famille) est fonction de l’origine sociale mais la liaison semble plus forte dans le groupe des philosophes que dans celui des sociologues.

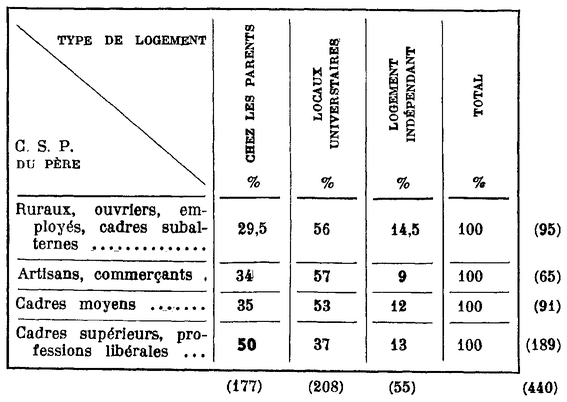

2. 3. Le logement

Étudiants en philosophie et en sociologie

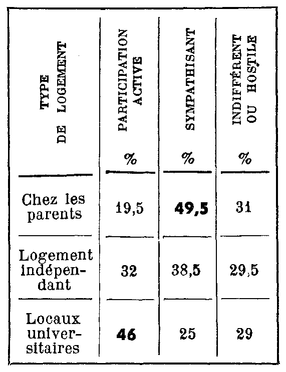

La résidence chez les parents, qui détermine une expérience particulière de la vie quotidienne et du travail, est d’autant plus fréquente que l’origine sociale des étudiants est plus élevée. La dépendance plus entièrement acceptée ou plus fortement éprouvée suscite chez les étudiants qui logent dans leur famille des conduites, des attitudes et des opinions tout à fait originales.

Étudiants en philosophie

Étudiants en sociologie

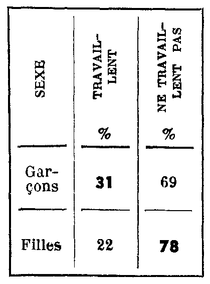

La part des étudiants qui doivent travailler en dehors de leurs études est régulièrement décroissante, quelle que soit la discipline, à mesure que l’origine sociale s’élève. Mais comme on le voit en comparant les étudiants en sociologie et en philosophie, cette part semble, quelle que soit l’origine sociale, d’autant plus faible que la discipline est plus « traditionnelle ».

L’ORIGINE SOCIALE, LES CONDUITES ET LES ATTITUDES SCOLAIRES1

Tableaux 2. 6. à 2. 13.

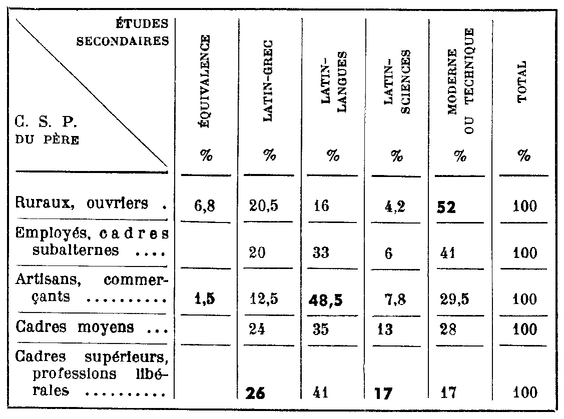

2. 6. Les choix scolaires : la section du premier baccalauréat.

Étudiants en philosophie et en sociologie

Étudiants en sociologie

Une discipline comme la sociologie, qui peut entrer, à titre de complément, dans les programmes d’études assez divers, laisse voir que le « dilettantisme » dans les études est plus particulièrement le fait des étudiants originaires des hautes classes. Dans le groupe des sociologues, la part des étudiants qui suivent plusieurs enseignements2 la même année croît en même temps que s’élève l’origine sociale.

Étudiants en sociologie

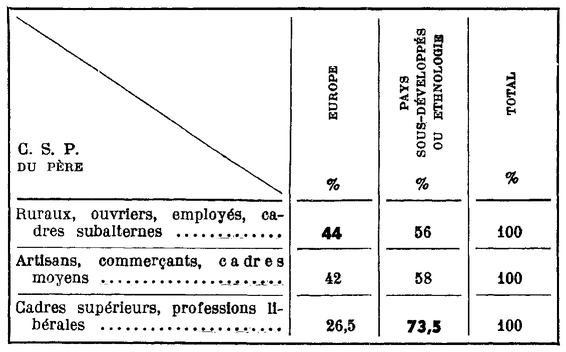

Lorsqu’on demande à des étudiants en sociologie, s’ils préféreraient étudier leur propre société ou se consacrer à l’étude des pays du tiers-monde et à l’ethnologie, on aperçoit que les choix « exotiques » deviennent plus nombreux à mesure que l’origine sociale s’élève.

Échantillon exclusivement féminin

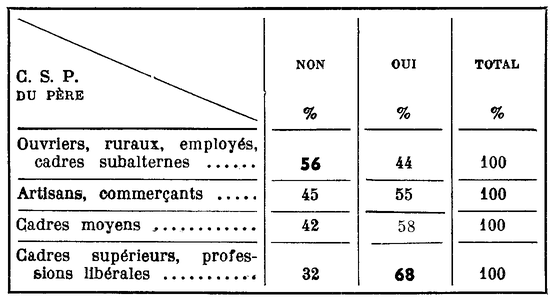

Étudiants en sociologie

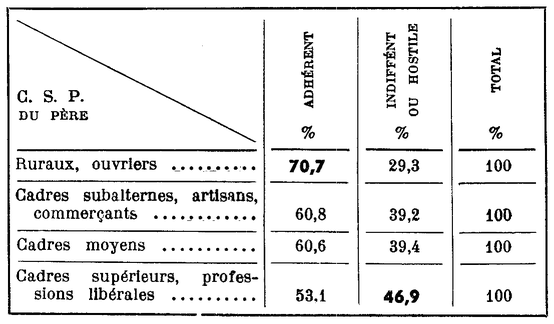

On voit que dans un groupe de sociologues comme dans un groupe d’étudiantes, le taux d’adhésion au syndicat est nettement plus fort pour les étudiants ou les étudiantes originaires des basses classes. Mais la différence semble disparaître dans le cas de la participation à une responsabilité syndicale : les étudiants originaires des hautes classes et des couches moyennes retrouvent une représentation qui ne correspond pas à leur taux, plus faible, de syndicalisation.

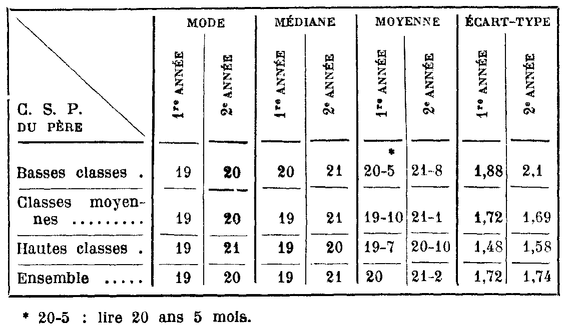

Dès l’entrée en faculté, l’histogramme représentant la distribution des âges pour les étudiants originaires des différentes classes fait apparaître que la part des étudiants qui ont l’âge scolaire modal (par rapport à l’ensemble des étudiants originaires de cette classe) s’élève à mesure que l’on va vers les catégories les plus favorisées ; ou, ce qui revient au même, que la distribution est d’autant plus régulière que l’origine sociale est plus élevée (voir ci-dessous le tableau présentant mode, médiane, moyenne et variance des distributions de l’âge en première et deuxième année selon l’origine sociale). La distribution des âges pour les étudiants des basses classes est même légèrement bi-modale. À mesure que l’on avance dans le cursus scolaire, les distributions prennent des allures de plus en plus différentes, les âges minimum cessant d’être représentés plus tôt dans le cas des basses classes. Il apparaît aussi dans les dernières années une tendance au relèvement de la part relative des étudiants issus des basses classes. On décèle ici un autre désavantage de ces étudiants, le piétinement dans la carrière scolaire qui, les condamnant à des études plus longues, leur donne dans les statistiques globales sur l’origine sociale un poids relatif plus grand et estompe en partie le phénomène d’élimination dont ils sont victimes.

Pour rendre raison du piétinement propre aux étudiants des hautes classes (étalement croissant de l’âge modal de ces étudiants) il faut tenir ici le même raisonnement qu’en ce qui concerne la représentation des étudiants dans les disciplines-refuges (cf. p. 18-19).

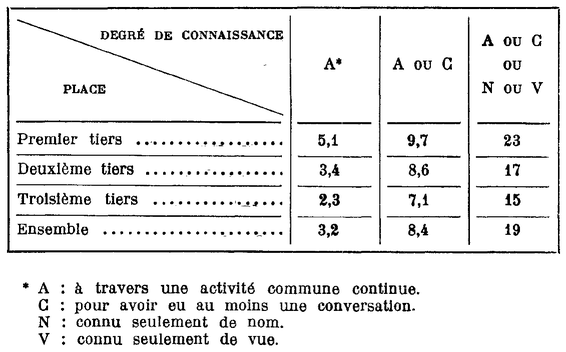

(moyenne des condisciples connus par étudiant d’une catégorie sociale)

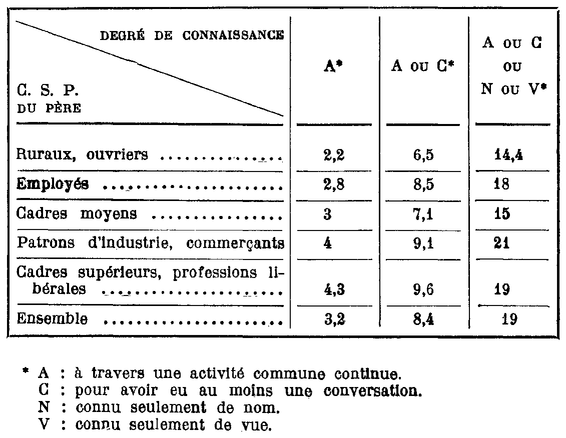

On voit que la moyenne des personnes connues croît régulièrement en même temps que l’origine sociale. L’accroissement de l’interconnaissance selon l’origine sociale est d’autant plus marqué qu’il s’agit d’un type de connaissance plus intense : de 14 à 19 lorsqu’on fait le compte des personnes connues par quelque moyen que ce soit, de 6 à 9 lorsque la simple conversation est comptée au nombre des moyens de connaissance, de 2 à 4 lorsque l’on ne retient que les personnes connues par une activité commune (critère de connaissance intense).

(moyenne des condisciples connus par étudiant)

On voit que, quel que soit le type de connaissance envisagé, le nombre moyen de condisciples connus décroît systématiquement à mesure que l’on va des premiers rangs vers le fond de l’amphithéâtre. L’aisance ou l’assurance dans le système scolaire, que mesure grosso modo le placement dans la salle, n’est donc pas sans relations avec les techniques de sociabilité propres aux classes cultivées.

Tableaux 2. 14 à 2. 18

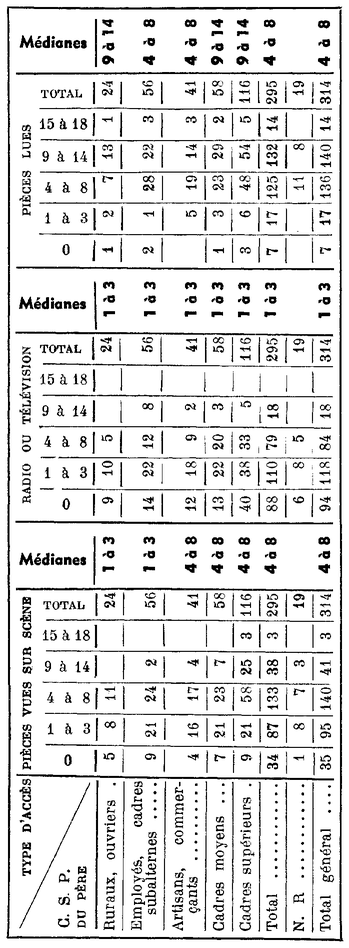

2. 14 et 2. 15. Variation de la connaissance du théâtre

selon la catégorie socio-professionnelle du père et le type d’accès aux œuvres

Étudiants de licence

La simple comparaison des médianes montre que le nombre des pièces vues sur scène s’élève lorsqu’on passe des basses classes aux classes moyennes et supérieures. Dans tous les cas, le mode se situe de 4 à 8, mais une partie (un quart) des fils de cadres supérieurs a des résultats supérieurs au mode de la catégorie et au mode de la population globale.

Il n’y a pas de différences sensibles pour l’accès au théâtre par la radio et la télévision ; pour toutes les catégories, la lecture est le moyen d’accès au théâtre le plus fréquent.

Ensemble de l’échantillon

Les résultats se hiérarchisent selon l’origine sociale dans le cas de la connaissance par la scène. Étant donné que dans le cas de l’accès direct aux œuvres théâtrales le clivage s’établit entre les fils de cadres supérieurs et l’ensemble des autres étudiants, on a regroupé les effectifs selon ces deux catégories, constatant alors que la différence des scores est statistiquement très significative : X2 = 31,27, significatif à P. 01.

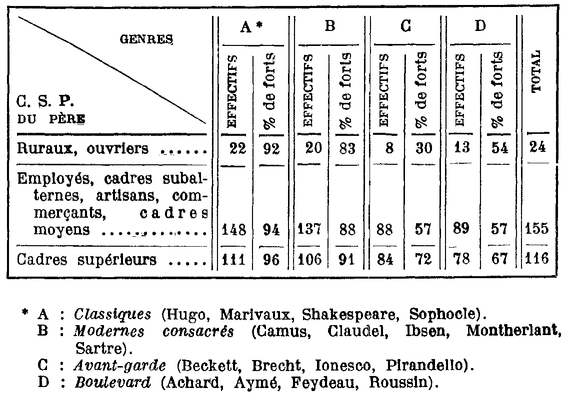

Étudiants de licence

La connaissance des types d’art les plus consacrés (particulièrement par l’École) est la plus fortement représentée quelle que soit l’origine sociale.

Mais la structure des divers genres de connaissances varie selon l’origine sociale : pour les basses classes (fils de ruraux et d’ouvriers), des différences marquées apparaissent entre les goûts pour les types d’art les plus consacrés scolairement (classiques et modernes consacrés) et les intérêts artistiques moins liés à l’École ; à mesure que l’origine sociale s’élève la disparité s’atténue et atteint son minimum chez les fils de cadres supérieurs.

On voit le sens de ces déplacements des constellations de connaissances : étant donné que les étudiants des basses classes et des classes moyennes, sont réduits à l’accès médiat organisé principalement par l’École (la lecture), il est normal que leurs choix se posent sur les œuvres les plus scolaires ; cette tendance ne pouvait être que renforcée par l’attitude à l’égard de l’École et de la culture qu’ils doivent à leur milieu.

La disparité selon l’origine sociale est maximum pour le théâtre d’avant-garde où la différence est statistiquement très significative entre les basses classes, les classes moyennes et les classes supérieures. (X2 = 15, significatif à P. 01.)

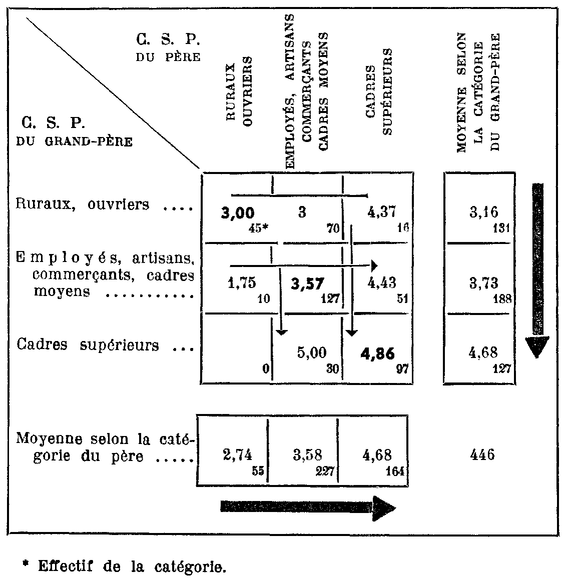

2. 17. Moyenne des pièces de théâtre vues sur scène selon la catégorie socio-professionnelle du père et du grand-père

On aperçoit ici avec quelle force le milieu social d’origine peut agir sur le comportement culturel des étudiants.

Non seulement les moyennes de pièces vues sur scène se hiérarchisent parfaitement selon que la catégorie sociale du père ou du grand-père est plus élevée (grosses flèches) ou selon que les deux le sont en même temps (diagonale du tableau) mais encore, pour une valeur fixe de chacune de ces deux variables, l’autre tend, à elle seule, à hiérarchiser les scores : autrement dit, à grand-père équivalent, les scores tendent à être d’autant plus hauts que la position du père est plus élevée (lecture par lignes) et, à père équivalent, la position du grand-père tend aussi à hiérarchiser les scores (lecture par colonnes).

2. 18. Moyenne des pièces de théâtre lues selon la catégorie socio-professionnelle du père et du grand-père

Les mêmes tendances s’observent encore mais beaucoup moins nettement dans le cas de la lecture, qui peut jouer, en l’absence du contact direct, un rôle de compensation.

Tableaux 2. 19 et 2. 20.

2. 19. Variation de la connaissance de la musique selon la catégorie socio-professionnelle du père et le type d’accès aux œuvres

Étudiants de licence et de propédeutique

Ici encore la simple comparaison des médianes montre que le nombre des œuvres entendues au concert s’élève lorsqu’on passe des basses classes et classes moyennes aux fils de cadres supérieurs. La comparaison des médianes indique que l’accès direct par le concert est plus rare que l’accès indirect par le disque. D’autre part, pour les fils de cadres supérieurs, la répartition des connaissances par le concert est nettement bimodale : classe 0 et classe « de 4 à 10 » (un tiers des individus de cette catégorie ayant un score égal ou supérieur au mode le plus élevé). On constate ici une tendance caractéristique de la catégorie des fils de cadres supérieurs : une fraction appréciable de la catégorie (un tiers ou un quart) se distingue par ses hautes performances du reste de la catégorie et de l’ensemble de la population étudiante. Cela semble indiquer que les privilèges culturels attachés à une haute origine sociale ne jouent pas dans tous les cas.

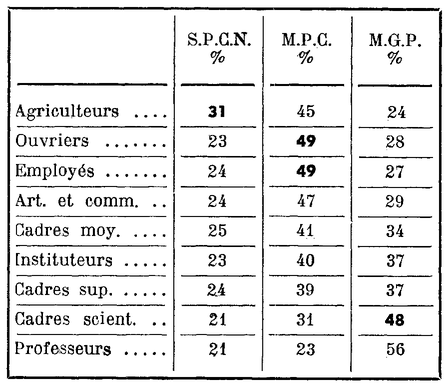

(nombre de mentions d’un musicien * selon la catégorie socio-professionnelle)

* Qu’il soit connu par le disque ou le concert.

Les classiques l’emportent globalement sur les modernes, les seuls auteurs ralliant vraiment un consensus (au-dessus de 500 mentions) étant Mozart (627), Beethoven (626), Bach (593) et Brahms (538). Certains noms semblent assez liés à des habitudes culturelles de classe, puisque les mentions dont ils sont l’objet diffèrent significativement selon l’origine sociale. C’est le cas pour : Stravinsky (X2 = 17,2), Debussy (X2 = 17,7).

Tableaux 2. 21. à 2. 28.

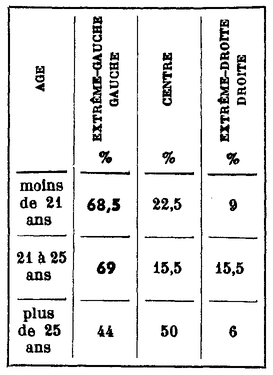

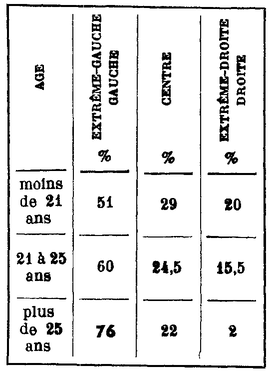

2. 21. et 2. 22. L’échelle politique

Philosophie

Sociologie

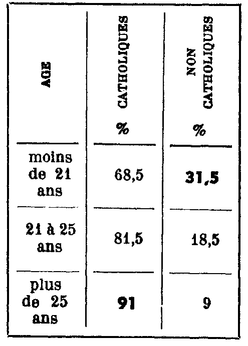

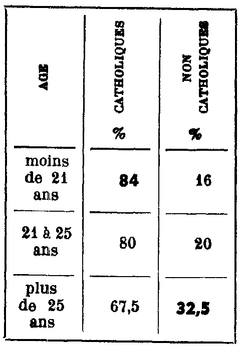

2. 23. et 2. 24. L’affiliation religieuse

Philosophie

Sociologie

On constate, en nombre de cas, des variations selon l’âge de sens inverse chez les étudiants en sociologie et les étudiants en philosophie. Tandis que parmi les étudiants en philosophie l’affiliation religieuse croît quand on va des plus jeunes vers les plus âgés, elle décroît chez les sociologues ; inversement, les opinions politiques d’extrême-gauche décroissent chez les premiers tandis qu’elles croissent chez les seconds. Pour rendre raison de ces bizarreries apparentes, il faut songer d’abord que, par opposition à la philosophie, licence d’enseignement, la sociologie est une discipline aux débouchés relativement incertains ; aussi est-elle le refuge d’étudiants souvent venus de disciplines plus classiques. Si l’on se rappelle d’autre part que l’ancienneté scolaire est un indice d’échec ou de moindre adaptation à l’Université, on peut conclure que l’ancienneté dans ce groupe représente la vérité tendancielle du groupe, à la limite sa pathologie. Si l’on sait enfin que nombre d’indices témoignent que les étudiants en sociologie adhèrent plus fortement que les autres aux valeurs de l’intelligentsia, on comprend que les plus anciens parmi les sociologues présentent la forme la plus accentuée du type « intellectuel ».

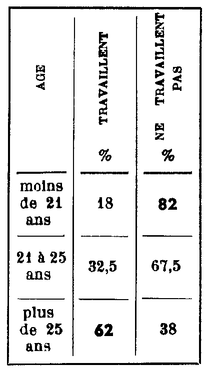

2. 26. Le travail en dehors des études

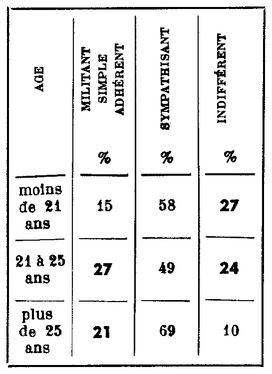

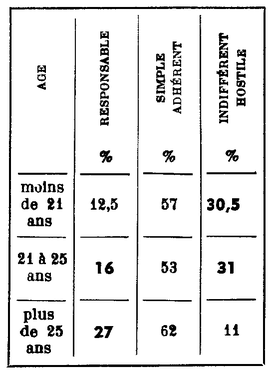

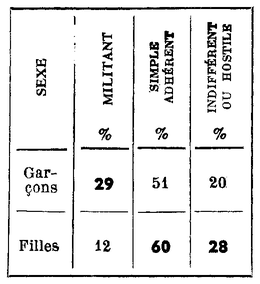

L’échelle de participation

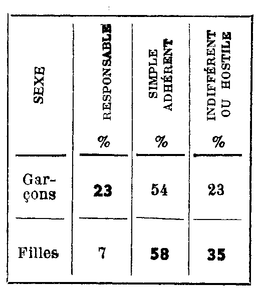

2. 27. À la vie politique

2. 28. À la vie sociale

Tableaux 2. 29 à 2. 38.

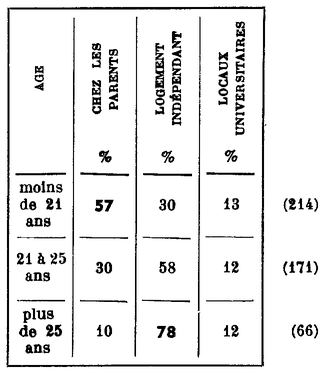

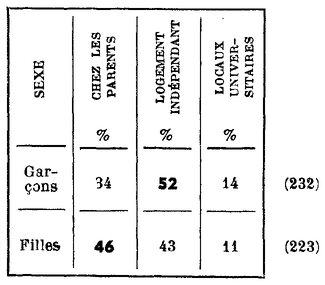

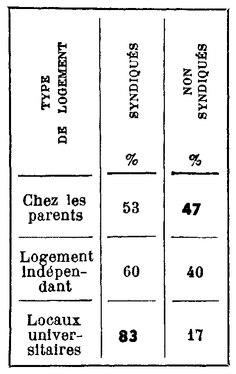

2. 29. Le type de logement

2. 30. Le travail en dehors des études

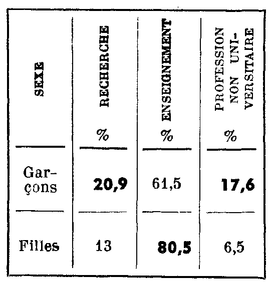

2. 31. Le projet professionnel

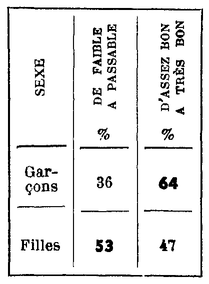

2. 32. Les opinions des étudiants sur leur propre valeur scolaire

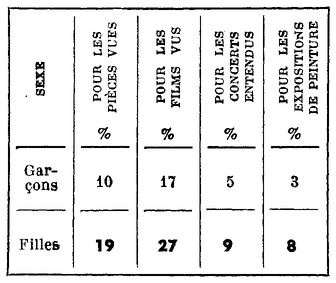

2. 34. La tenue d’un répertoire de titres

2. 35. La participation à la vie syndicale

2. 36. La participation à la vie politique

On remarquera que, dans le cas de la vie syndicale comme dans celui de la vie politique, la différence entre étudiants et étudiantes, très faible quand il s’agit de la simple adhésion, s’accroît pour la participation aux responsabilités.

2. 38. L’adhésion au syndicat chez les étudiantes selon leur type de logement

2. 39. L’origine sociale des candidats admis en première année de faculté (de 1951-52 à 1961-62) *

On voit qu’à partir de 1957 la part relative des étudiants d’origine ouvrière (ou paysanne) admis en faculté

cesse d’être systématiquement supérieure à la part relative des candidats de la même catégorie sociale. On voit même

s’amorcer une tendance à la régression du contingent des fils d’ouvriers et de paysans entrant à l’université : de

30 % à 27 % pour les ouvriers et de 24 % à 19 % pour les paysans. On peut remarquer, d’autre part, que même

dans le cas d’une politique visant à favoriser la scolarisation des couches populaires, le milieu rural reste relativement

défavorisé par rapport aux ouvriers : la part des fils d’ouvriers admis en faculté est régulièrement supérieure à celle

des fils de paysans, alors que, dans la population active, les travailleurs de l’industrie et du bâtiment représentent

28 % et les travailleurs de l’agriculture 48 %

(2).

* d’après Jan SZCZEPANSKI : Socjologiczne zagadnienia wyzszego wyksztatcenta 1963.

(1) Le premier chiffre indique le pourcentage des candidats de la catégorie par rapport à l’ensemble des candidats ; le

deuxième chiffre le pourcentage des étudiants de la catégorie qui ont été admis par rapport à l’ensemble des candidats admis.

(2) Source : Rocznik statystyczny 1962 ; Répartition de la population active en Pologne en 1960.

Tableaux 2. 40. à 2. 43.

2. 40. La proportion des élèves du second degré et des étudiants

selon la catégorie socio-professionnelle du père

D’après une enquête de 1960, Ferge SANDORNE : Statisztikai szemle, octobre 1962.

On voit que les chances d’accès à l’enseignement sont régulièrement plus fortes pour les fils de cadres supérieurs et que ce décalage est d’autant plus marqué que le degré de scolarisation est plus élevé : les fils de cadres supérieurs ont en effet deux fois et demie plus de chances d’entrer au lycée et quatre fois plus d’entrer à l’université que les fils d’ouvriers. D’autre part le type d’études secondaires reste lui aussi relié à l’origine sociale, les fils d’ouvriers se trouvant essentiellement, lorsqu’ils font des études secondaires, dans les écoles techniques.

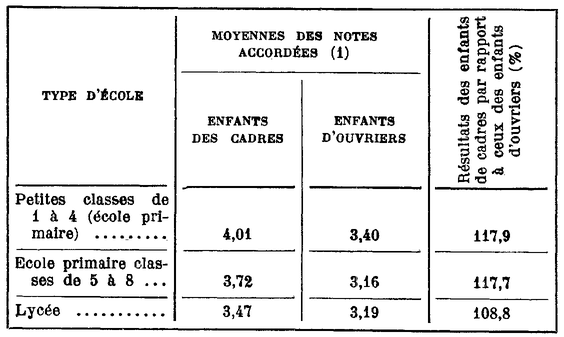

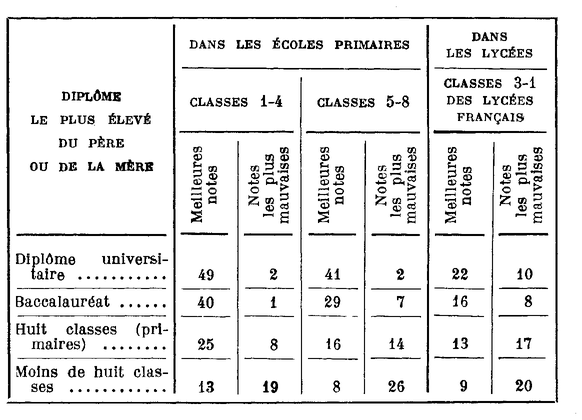

2. 42. La réussite scolaire et la catégorie socio-professionnelle du père (2)

(1) Les notes vont de 1 à 5.

(2) Pourcentages des élèves d’une catégorie sociale ayant obtenu les meilleures et les moins bonnes notes par rapport au total des élèves de la catégorie.

On voit que, des petites classes jusqu’au lycée, l’origine sociale (qu’on la caractérise par la catégorie socio-professionnelle du père ou par le diplôme le plus élevé obtenu par les parents) détermine des chances de réussite d’autant plus grandes que les élèves appartiennent à des couches sociales plus favorisées sous le rapport de la culture. Si la disproportion des chances, à mesure que l’on avance dans les études, s’atténue (la supériorité des fils de cadres tombe, de l’école primaire au lycée, de 117 % à 108 %) c’est, il ne faut pas l’oublier, que l’élimination continue des enfants des couches défavorisées met en présence, au lycée, des enfants de cadres et des enfants d’ouvriers sélectionnés avec une inégale rigueur.

Tableaux 2. 44 à 2. 49

Pour mesurer l’aptitude des étudiants à comprendre et à utiliser la langue d’enseignement, on a utilisé une épreuve de vocabulaire : les différents exercices qui ont été construits à partir du discours professoral, tel qu’il peut être objectivement observé, visaient à explorer deux dimensions dans l’emploi de la langue, d’une part plusieurs domaines de vocabulaire, depuis les plus scolaires jusqu’à ceux de la langue concrète ou de la culture libre ; d’autre part, plusieurs niveaux de comportement linguistique, depuis la compréhension d’un terme dans un contexte, jusqu’aux formes les plus actives de la manipulation des mots, comme la conscience explicite des polysémies ou l’aptitude à formuler complètement une définition.

Cette enquête révèle deux faits fondamentaux, l’importance du malentendu linguistique dans l’enseignement supérieur et le rôle déterminant de l’héritage linguistique. Mais on s’interdirait de rendre raison complètement et systématiquement de toutes les différences que font apparaître des critères d’analyse tels que l’origine sociale, le sexe ou telle ou telle caractéristique du passé scolaire, si l’on ne prenait pas en compte que les populations découpées par ces critères ont été inégalement sélectionnées au cours de la scolarité antérieure. Ainsi, les relations que découvre l’analyse statistique ne s’établissent pas, contrairement aux apparences, entre un groupe défini exclusivement par les critères qui le constituent, et le degré de réussite : par exemple, les résultats à une épreuve de langage ne sont jamais le fait d’étudiants caractérisés seulement par leur formation antérieure, leur origine sociale et leur sexe, ou même par la combinaison de tous ces critères, mais du groupe qui, par cela même qu’il est doté de ces caractéristiques, n’a pas subi l’élimination par l’échec au même degré qu’un groupe défini par d’autres caractéristiques. Autrement dit, c’est commettre un paralogisme que de croire saisir directement et exclusivement l’influence, même croisée, de facteurs comme l’origine sociale ou le sexe dans des relations synchroniques qui, s’agissant d’une population définie par un certain passé, lui-même défini par l’action continue dans le temps de ces facteurs, ne prennent tout leur sens que dans le contexte de la carrière comme seule totalité concrète.

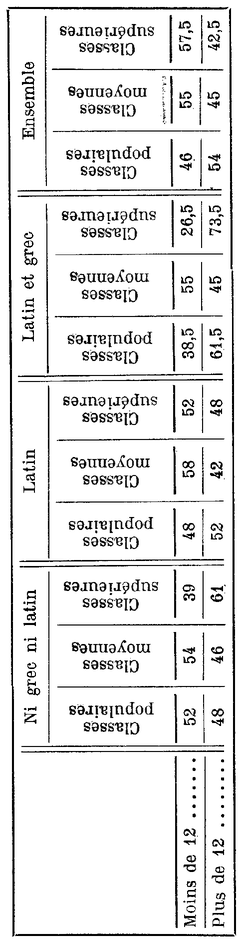

2. 44. Le maniement de la langue selon l’origine sociale et le type de formation scolaire

Si le désavantage attaché à l’origine sociale est principalement relayé par les orientations scolaires, il est normal que les fils de cadres supérieurs obtiennent les meilleurs résultats lorsqu’ils ont reçu la formation la plus classique ou la formation la moins classique tandis que les étudiants originaires des classes populaires l’emportent dans le sous-groupe des latinistes parce qu’ils doivent sans doute d’avoir fait du latin à une particularité de leur milieu familial et parce que, appartenant à une catégorie où cette orientation est plus rare, ils ont dû manifester des qualités particulières pour recevoir cette orientation et y persévérer. C’est un phénomène analogue qui s’observe dans le sous-groupe défini par la formation la plus classique où les étudiants issus des classes populaires ont des résultats sensiblement égaux à l’ensemble des étudiants qui ont fait du latin et du grec (61,5 % contre 62 % pour l’ensemble) et légèrement inférieurs à ceux des étudiants des classes supérieures (73,5 %), ce qui s’explique par le fait qu’ils se mesurent dans ce sous-groupe à la fraction des étudiants aisés qui ont complètement utilisé leur privilège et tiré tout le parti de leur orientation scolaire grâce aux mille avantages que procure l’appartenance à un milieu cultivé.

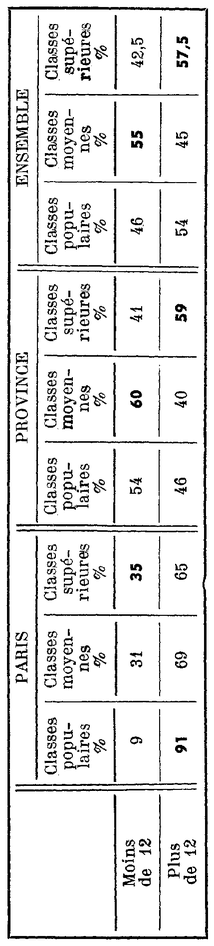

2. 45 et 2. 46. Le maniement de la langue selon l’origine sociale et la résidence parisienne ou provinciale

Si l’on va jusqu’au bout de la logique, il faut s’attendre que la relation entre la hiérarchie des résultats linguistiques et la hiérarchie des milieux d’origine tende progressivement à s’inverser à mesure que la sélection des classes défavorisées devient plus rigoureuse. Et de fait, si, à quelque milieu qu’ils appartiennent, les étudiants parisiens obtiennent des résultats supérieurs à ceux des étudiants provinciaux, c’est parmi les étudiants originaires des classes populaires que la différence est la plus marquée (soit 91 % contre 46 % au lieu de 65 % et 59 % pour les classes supérieures), les étudiants originaires des classes populaires obtenant à Paris les meilleurs résultats, suivis par les étudiants des classes moyennes et les étudiants des classes supérieures. Pour comprendre cette inversion de la relation habituelle, il faut considérer que l’atmosphère culturelle liée à la résidence parisienne est associée d’une part à des avantages linguistiques, d’autre part à une sélection plus rigoureuse. Si on définit en valeur relative (+ ou – ) les avantages linguistiques qui tiennent au milieu familial et la rigueur de la sélection dans les différents cas, on voit qu’il suffit de composer ces valeurs pour rendre compte de la hiérarchie des résultats à l’exercice de langue (voir p. 176).

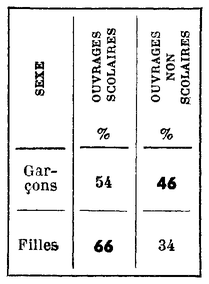

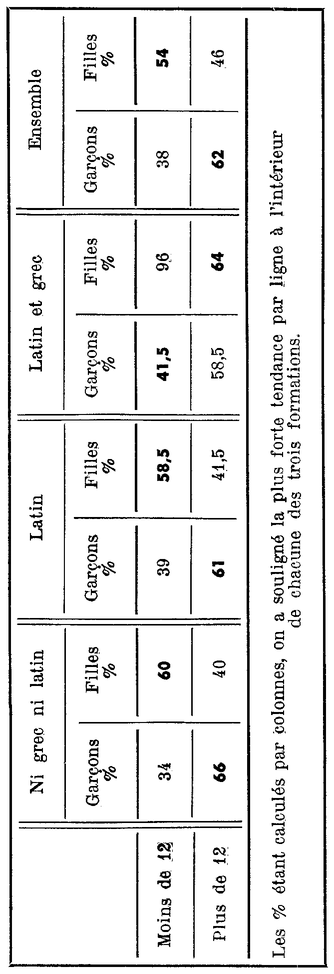

2. 47. Le maniement de la langue selon le sexe et le type de formation scolaire

Il n’est pas jusqu’à l’exception apparente qui ne se comprenne dans la logique de la relation entre le degré de sélection et le degré de réussite. Alors que les garçons qui n’ont fait ni latin ni grec, ou du latin seulement, obtiennent des résultats supérieurs aux filles de même formation, ce sont les filles qui obtiennent les meilleurs résultats dans le groupe des hellénistes (64 % d’entre elles contre 50,5 % des garçons obtenant une note supérieure à la note médiane). Cette inversion de la différence habituelle s’explique indiscutablement par le fait que les filles ont moins de chances que les garçons de recevoir cette formation, en sorte que celles qui la reçoivent se trouvent par là plus sélectionnées que les garçons de même formation.

2. 48 et 2. 49. Le maniement de la langue selon le sexe et l’origine sociale

Si l’on définit, ici encore, en valeur relative, les avantages linguistiques tenant à l’origine sociale et au taux de sélection qu’impliquent, pour les sujets de chaque sexe et de chaque classe sociale, l’entrée à l’université et, au second degré, à la faculté des lettres, on voit qu’il suffit de composer ces valeurs pour rendre raison de la hiérarchie des résultats obtenus par chaque groupe à l’exercice de définition.

L’expression des degrés relatifs de sélection en termes de + ou de – est la traduction approchée des données fournies par le calcul des chances d’accès à l’université et des probabilités conditionnelles d’accès à la faculté des lettres dans les divers sous-groupes (cf. supra, p. 13).

2. 50. Les fils d’enseignants dans les diverses facultés

Pour mesurer l’avantage différentiel que procure dans les différentes facultés l’appartenance à une famille d’enseignants, on a rapporté, pour chaque faculté, le nombre d’étudiants fils de professeurs au nombre global d’étudiants fils de cadres supérieurs (rapport I) ainsi que le nombre d’étudiants fils d’instituteurs et assimilés au nombre global d’étudiants fils de cadres moyens (rapport II). En comparant les rapports ainsi obtenus au rapport des professeurs à l’ensemble des cadres supérieurs et au rapport des instituteurs à l’ensemble des cadres moyens dans la population active (soit 1/7 et 1/5), on voit que les fils d’enseignants ne sont plus que proportionnellement représentés (pour les deux niveaux de la stratification) que dans les facultés des lettres et des sciences.

Tableaux 2. 51 à 2. 53

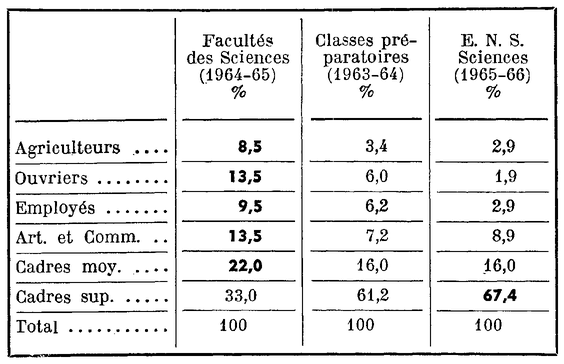

Les fils d’ouvriers sont plus représentés à la faculté des sciences qu’à la faculté des lettres ; en outre, ce sont les facultés des sciences qui ont, plus que toutes les autres, bénéficié de la démocratisation relative du recrutement observable entre les années 1960 et 1965 : la part des fils d’ouvriers est passée dans ces facultés de 8,5 % à 15 % alors que, durant la même période, elle passait de 7 % à 11 % dans l’ensemble de l’enseignement supérieur. Mais on ne saurait expliquer complètement ce phénomène en faisant abstraction des autres carrières scolaires qui s’offrent aux scientifiques, à commencer par les classes préparatoires aux grandes écoles. Si les fils d’ouvriers, dont les chances d’accès à l’enseignement supérieur sont très faibles, ont, lorsqu’ils y accèdent, plus d’une chance sur deux de faire des études de sciences, il faut remarquer qu’ils ne se dirigent qu’exceptionnellement vers les classes préparatoires aux grandes écoles ou ils ne représentent que 6 % de l’ensemble des élèves ; et dans les grandes écoles elles-mêmes, leur représentation est encore plus faible : 1,9 % à l’École Normale supérieure et 2 % à l’École polytechnique. Ainsi, le caractère apparemment plus démocratique du recrutement des facultés des sciences dissimule en réalité un effet de relégation.

2. 51. L’origine sociale des étudiants en sciences dans les divers établissements d’enseignement supérieur

En outre, l’engrenage qui conduit les étudiants originaires des classes populaires à la relégation dans les facultés des sciences est mis en place dès le moment de leur entrée en sixième : le plus souvent condamnés aux CEG, c’est-à-dire, presque automatiquement, à la section moderne, ils n’ont d’autre ressource que de s’efforcer de vivre un choix forcé comme vocation.

Le même effet de relégation s’observe encore à l’intérieur des facultés des sciences : la hiérarchie des prestiges attachés aux différentes sections telle que l’établit le consensus académique coïncide grosso modo avec la hiérarchie des origines sociales ; ainsi les étudiants originaires des classes populaires sont d’autant plus représentés que l’on descend dans la hiérarchie des prestiges des différentes sections. Ces quelques exemples suffisent à montrer que les mécanismes qui assurent la transmission de l’héritage culturel ne sont pas différents dans leur principe de ceux qui ont été décrits pour les facultés des lettres, même s’ils prennent une forme spécifique4.