2. Vita attiva e vita contemplativa: l’umanesimo civile di Coluccio Salutati

Masaccio e Filippino Lippi, Resurrezione del figlio di Teofilo e San Pietro in cattedra, 1427 ca. e 1482-1485, Firenze, Chiesa di Santa Maria del Carmine, Cappella Brancacci

2.1 Gli antichi, la poesia, l’impegno civile

Nato nel 1331 e morto nel 1406, uomo politico (fu cancelliere della Repubblica fiorentina dal 1375 alla morte) e intellettuale, Coluccio Salutati è un convinto assertore del valore dello studio degli antichi. Egli ritiene che la conoscenza dei classici debba costituire la base di ogni attività umana, che essa fornisca una formazione utile in ogni campo e che indichi valori fondamentali come quello della libertas. Queste convinzioni, che ne fanno uno dei primi umanisti, emergono in molte sue scelte. Egli fa istituire nello Studio fiorentino una cattedra di greco, alla quale chiama il bizantino Manuele Crisolora (1350 ca.-1415), contribuendo alla riscoperta in Italia della lingua di Platone e Aristotele; va egli stesso alla ricerca di opere degli antichi romani, recuperando le Lettere ai familiari di Cicerone da manoscritti di Vercelli e Verona. Per Salutati, la lettura degli antichi favorisce il consolidarsi dei valori morali, primo fra tutti quello dell’impegno nell’ambito della comunità cittadina. La sua opera ha un’importanza cruciale per lo sviluppo dell’umanesimo: al suo insegnamento e al suo esempio si ispirano Poggio Bracciolini (1380-1459) e Leonardo Bruni (1370 ca.-1444).

Il valore attribuito alla poesia costituisce uno degli aspetti più caratteristici in cui si manifesta l’interesse per gli studia humanitatis (lo studio della cultura classica) e che unisce insieme l’interesse per la parola scritta e per le azioni umane. Salutati, infatti, inserisce la poesia tra le arti del linguaggio, facendole spazio all’interno delle discipline del trivio. Il compito del poeta, scrive nel De laboribus Herculis, è lodare o criticare gli uomini e le loro gesta, perché il poeta deve essere un uomo di grande moralità per valutare le azioni altrui.

L’attenzione per la parola conduce Salutati lontano dalle dispute universitarie e dall’astrattezza dei termini. Le parole, infatti, “sono nate insieme alle cose”: occorre recuperare questo valore profondo che è stato perso o è mascherato degli usi dei termini. Conoscere bene le parole e il loro significato non solo è fondamentale per capire la parola di Dio, ma indica anche un orientamento tipico dell’intera filosofia di Salutati, ossia la volontà di recuperare la concretezza dei discorsi e, attraverso di essa, un rapporto più stretto con le cose e le azioni umane.

2.2 Vita attiva e vita contemplativa

La valorizzazione delle opere umane si esprime in forma polemica nel De nobilitate legum et medicinae, dove Salutati contrappone il valore delle leggi a quello della medicina, ossia della ricerca naturale. Secondo il filosofo le leggi possiedono un primato per molte ragioni. Innanzitutto esse possono essere conosciute pienamente, perché sono state promulgate dagli uomini; le leggi della natura, studiate dalla fisica, sono invece incerte, dipendono dall’esperienza, che è fonte di inganno. Le leggi della città sono un mezzo fondamentale per regolare la vita degli uomini, per permettere la sopravvivenza della città e per raggiungere il bene comune. Proprio in quanto strumento per operare il bene, esse ci rendono dei collaboratori di Dio. Salutati, infatti, ritiene che le leggi umane siano o debbano essere ispirate da Dio.

TESTO

T3: Coluccio Salutati, Elogio della vita attiva

Questa preferenza di Salutati segnala bene alcuni caratteri dell’umanesimo, come il disinteresse per la ricerca naturale, il mettere al centro della riflessione gli uomini e i problemi della convivenza: “la vita attiva, in quanto si distingue dalla speculativa, è da preferirsi in ogni modo alla speculativa, così nel pellegrinaggio mondano come nella patria celeste” (De nobilitate legum et medicinae).

Salutati si mostra convinto dell’importanza dell’azione concreta e dell’operosità umana, tanto per ottenere il bene comune in Terra quanto per guadagnarsi la salvezza. Da questo punto di vista, egli non contrappone la vita attiva e l’interesse per le cose di questo mondo ai temi religiosi della salvezza e dell’obbedienza a Dio, ma traccia invece una stretta connessione tra di essi: il bene comune da ricercare è un “bene divinissimo” e l’uomo saggio è un servitore di Dio che opera nel mondo e qui profonde i suoi sforzi. Il prototipo, benché pagano, è Socrate, filosofo impegnato nella vita civile.

Contro l’astrologia: il De fato

Nell’esaltazione dell’attività umana Salutati va a caccia delle dottrine che possano limitarla, come l’astrologia. Tale disciplina, infatti, presenta una forma di determinismo, perché prevede eventi e comportamenti umani che dipendono dall’influsso sulla terra degli astri, i cui moti osserviamo nel cielo. Dal punto di vista di Salutati, che dedica alla sua critica il De fato, l’astrologia presenta due gravi difetti, uno di esattezza e l’altro di principio. Il primo riguarda i molti errori che, a partire dallo scienziato alessandrino Claudio Tolomeo (II sec.), ci sono stati nella conoscenza degli astri, e che mostrano l’inaffidabilità della disciplina. Il secondo errore riguarda la pretesa stessa di fare previsioni che incatenano le scelte dell’uomo: secondo Salutati, non si può dimostrare con la ragione che l’uomo sia libero, ma lo si può provare mediante l’atto di volontà e la percezione che ne ha l’uomo stesso.

Coluccio Salutati, cancelliere di Firenze, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana

Il primato della volontà sull’intelletto

Il primato delle scienze pratiche su quelle teoretiche e della vita attiva su quella contemplativa trovano una rispondenza nella gerarchia che Salutati stabilisce tra la facoltà della volontà e quella dell’intelletto. Prendendo posizione su un dibattito che, a partire dalla definizione del libero arbitrio di Pietro Lombardo (1095 ca.-1160) come “facoltà della ragione e della volontà”, aveva diviso i filosofi tra sostenitori del primato dell’intelletto (come Tommaso d’Aquino) e sostenitori del primato della volontà (come Duns Scoto e Guglielmo di Ockham), Salutati abbraccia questa seconda tendenza, affermando che la “volontà è come l’imperatrice” dell’anima. La volontà mette in moto le altre facoltà, e benché ne riceva indicazioni su che cosa sia meglio fare, non è causata da esse. In questa presa di posizione si individua il progetto di valorizzare la libertà dell’uomo e la sua capacità di modificare il mondo in cui vive.

LETTURE

Gugliemo di Ockham

Vol.1

LETTURE

Tommaso d'Aquino

Vol.1

LETTURE

Giovanni Duns Scoto

Vol.1

La vita monastica e la scelta della povertà

Dopo questa accentuazione della dimensione dell’impegno, può stupire l’attenzione che Salutati dedica al tema della vita monastica. In uno scritto d’occasione, il De saeculo et religione, rivolto all’amico Niccolò da Uzzano in procinto di entrare in monastero, egli mette in luce il valore di questa scelta come rinuncia attiva, accettazione delle prove del mondo, ricerca dell’incontro con Dio. La stessa scelta della povertà viene lodata. Se pure Salutati in molte lettere celebra i mercanti che trascorrono la loro vita a guadagnare denaro come motivo di grandezza per la città, sottolinea anche come il mercante debba possedere un’etica, fondata sull’onore e sulla parola data. La libertà nei commerci deve andare di pari passo con il mantenimento di un codice di comportamento etico.

Donatello, Busto di Niccolò da Uzzano, politico fiorentino, 1432 ca., Firenze, Museo Nazionale del Bargello

Leggi e tirannia: il De tyranno

Nel De tyranno (1399-1400) Coluccio Salutati affronta un tema tradizionale del pensiero politico medievale: la definizione del tiranno e l’individuazione delle modalità di resistenza. L’opera nasce drammaticamente nel pieno dello scontro tra Firenze e Milano e prende spunto da un quesito che viene posto a Salutati, ossia se Cesare sia stato un tiranno oppure no. La risposta (negativa) prende le mosse da una classificazione delle forme di tirannia, che distingue tra la tirannia ex defectu tituli (ossia quando il governante non ha alcun titolo o diritto al governo) e la tirannia ex parte exercitii (che consiste in un abuso di potere da parte di un governante legittimo). La classificazione deve molto al giurista Bartolo da Sassoferrato (1313-1357) e a Tommaso d’Aquino. Il primo tipo di tiranno, in quanto nemico della città, può essere ucciso da qualsiasi cittadino. Ben diverso è il secondo tipo di tiranno, perché in origine si trattava di un governante legittimo. La resistenza è in questo caso subordinata alle decisione del superiore del governante (o del popolo, se non c’è un superiore). In ogni caso un cittadino non può agire di propria iniziativa, senza un pronunciamento formale dell’autorità. Questa posizione esprime sia la paura che l’azione individuale possa trascinare la città nella più completa anarchia sia la grande importanza che Salutati conferisce alle leggi, che sono tanto il segno quanto l’elemento strutturale della civiltà umana.

2.3 La libertà politica

Il pensiero politico di Salutati nasce dalla sua stessa attività di cancelliere. Buona parte delle sue considerazioni ruotano attorno al tema della libertas. Salutati ritiene che Firenze sia erede della libertas romana e debba difenderla contro i nemici. La libertas è intesa da Salutati in un duplice modo. In primo luogo essa è l’autonomia rispetto a poteri esterni. Una città libera, come Firenze, è una città che non è subalterna ad un potere esterno. Per mantenere questo tipo di libertà, Firenze dovrà lottare contro Milano.

Il secondo tipo di libertà si identifica invece con le istituzioni repubblicane. Salutati manifesta una netta preferenza per un sistema di governo in cui vi sia accesso alle cariche per i cittadini, in cui vigono le leggi e non l’arbitrarietà del governante. In questo modo la libertà è sia libertà dei cittadini sia libertà della città. La Milano dei Visconti rappresenta invece per Salutati il modello opposto, quello di una città retta da un tiranno che vuol estendere il proprio potere oppressivo anche al di fuori dei confini del suo dominio.

AMBIENTE CULTURALE

Platone e Aristotele: dal confronto alla conciliazione

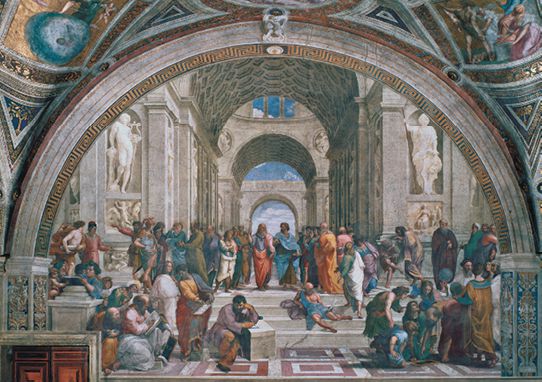

Dipinta da Raffaello nella Stanza della Segnatura in Vaticano fra il 1508 e il 1511, la Scuola di Atene documenta in modo straordinariamente efficace come le ricerche storiche e filologiche condotte dagli umanisti per tutto il XV secolo avessero consentito di riscoprire le maggiori correnti e figure del pensiero antico. Ricollocato accanto ai presocratici, ai sofisti, ai grandi filosofi e scienziati dell’età classica ed ellenistica, Aristotele, da secoli chiamato “il” filosofo, manteneva un ruolo di primo piano, ma era ritornato a essere “uno” dei numerosi filosofi dell’antichità. Resta il fatto che, se nel capolavoro di Raffaello riconosciamo Pitagora ed Eraclito (aggiunto in un secondo tempo e raffigurato col volto di Michelangelo), Socrate, Tolomeo, Diogene il Cinico e forse Plotino, centro prospettico dell’intera composizione sono Platone e Aristotele, circondati dai loro numerosi discepoli: il primo ha sottobraccio il Timeo e punta l’indice della mano destra verso il cielo; il secondo tiene l’Etica nella mano sinistra, mentre la destra è aperta, col palmo rivolto verso terra.

Si è molto discusso sulla scelta di questi libri e sul significato simbolico dei gesti di Platone e Aristotele, di cui alcuni hanno sottolineato l’opposizione, altri, più correttamente, la complementarietà. In effetti, se tutti gli affreschi della Stanza della Segnatura rivelano un’ispirazione profondamente neoplatonica, nella Scuola di Atene l’influsso, particolarmente evidente, di Marsilio Ficino e di Giovanni Pico della Mirandola porta ad assumere una precisa concezione della filosofia: essa non viene identificata col pensiero di Aristotele, ma nemmeno con quello del solo Platone, bensì in una sintesi delle dottrine di Platone e di Aristotele, considerate le due espressioni più elevate della razionalità umana, distinte ma conciliabili. In questo modo Raffaello registra l’indiscutibile centralità che il tema del confronto (o comparatio) fra questi due filosofi aveva assunto nel corso del Quattrocento. Già discusso nella cultura medievale, questo tema diventa di grande attualità in seguito all’intervento di Giorgio Gemisto Pletone, uno dei dotti bizantini che, nel 1438-1439, partecipa al concilio di Ferrara-Firenze per l’unione fra la Chiesa d’Oriente e la Chiesa d’Occidente.

ESERCIZIO

E2: Platone e Aristotele: dal confronto alla conciliazione

Raffaello Sanzio, La scuola di Atene, 1509-1510, Città del Vaticano, Musei Vaticani, Stanza della Segnatura

Il dibattito

Immobilizzato a Firenze da una malattia, Gemisto Pletone stende in greco un sommario dei punti in cui Aristotele si distingueva da Platone. Egli non si accontenta di sostenere, in conformità a una consolidata tradizione bizantina, che il maestro fu metafisico più grande del discepolo, ma sferra un violento attacco contro l’intera filosofia peripatetica, soffermandosi in particolare su alcune centrali dottrine morali (il giusto mezzo), cosmologiche (l’eternità del mondo, la distinzione fra causalità celeste e terrestre) e teologiche (la negazione dell’attività creatrice di Dio).

Benozzo Gozzoli, Cappella dei Magi, particolare della parete est: possibile ritratto di Gemisto Pletone fra i personaggi del corteo, 1460 ca., affresco, Firenze, Palazzo Medici Riccardi

L’opuscolo, che suscita polemiche nel mondo bizantino, è oggetto di un vivace dibattito nel circolo degli emigrati greci raccoltisi a Roma intorno al cardinale Giovanni Bessarione, ma non sembra lasciare traccia fra gli autori latini per un buon ventennio e, sorprendentemente, viene dato alle stampe solo un secolo dopo (1540 e 1541), sotto il titolo di De differentiis Platonis et Aristotelis, insieme a una parafrasi latina. È perciò grazie alla risposta di Giorgio da Trebisonda che la controversia sul “primato” di Platone o di Aristotele assume risonanza universale. L’immagine di Platone come uomo profondamente immorale, creatore di una filosofia irrimediabilmente anticristiana, delineata nella Comparatio philosophorum Aristotelis et Platonis, del 1458, provoca infatti la replica di Bessarione, che nel 1459 stende la prima versione (greca) dell’In calumniatorem Platonis: testo di capitale importanza, cui egli continua a lavorare per un decennio fino a dargli, grazie all’assistenza di Teodoro Gaza e di Niccolò Perotti, la forma dell’editio princeps greco-latina del 1469.

Coniugando la sua notevole preparazione storico-filologica con una singolare faziosità, Giorgio da Trebisonda accumula un’impressionante congerie di argomenti, di diseguale valore, a favore di tre tesi principali: Aristotele deve essere considerato il più grande benefattore dell’umanità in ambito filosofico, mentre Platone è stato un pensatore loquace, vacuo e incoerente, il cui contributo scientifico può considerarsi nullo; diversamente da quanto aveva preteso Gemisto Pletone, Aristotele (che avrebbe presentito persino il dogma della Trinità) è assai più vicino al cristianesimo dell’empio Platone, la cui teologia costituirebbe un temibile impasto di superstizioni pagane; al contrario del virtuoso Aristotele, Platone, inoltre, era un “vecchio libidinosissimo”, dedito all’omosessualità e all’ubriachezza, privo di amor di patria, egocentrico e megalomane.

Un attacco di simile violenza travolge i facili tentativi di conciliazione elaborati dai primi umanisti che, rifacendosi a un’antica tradizione ellenistica, islamica e medievale, avevano spesso sostenuto la conciliabilità delle filosofie dei due massimi pensatori greci, affermando che fra di loro non vi erano insanabili contrasti dottrinali ma solo differenze di terminologia e di metodo. Diviene perciò indispensabile riformulare il programma “concordista” in termini più credibili. È quanto Bessarione si propone di fare con l’In calumniatorem Platonis, opera che mira a difendere Platone dalle accuse che Giorgio da Trebisonda gli aveva rivolto, senza per questo schierarsi apertamente contro Aristotele. Malgrado le sue dichiarate simpatie platoniche, Bessarione ostenta perciò una certa equidistanza: se esalta la teoria politica delineata nella Repubblica, ne critica la concezione del matrimonio come inadatta agli uomini comuni, alle cui esigenze riconosce essere più rispondente il pensiero aristotelico; e se rifiuta seccamente ogni pretesa di “santificare” lo Stagirita, non pretende però di “battezzare” Platone, ma ammette che entrambi avevano sostenuto talune dottrine contrarie alla fede cristiana. Nondimeno, essendo consapevole tanto dei diffusi sospetti contro Platone quanto del fatto che da due secoli nelle università di tutta Europa l’insegnamento filosofico si basava sugli scritti di Aristotele, ritenuti superiori per chiarezza e ordine espositivo, Bessarione si premura di mostrare che le ragioni abitualmente addotte per giustificare questa preferenza sono inconsistenti, perché originate da un’incomprensione delle intenzioni che avevano ispirato i Dialoghi, la cui forma enigmatica, il cui uso di miti e immagini poetiche nascevano non dalla scarsa preparazione logica dell’autore o da un suo presunto disprezzo per il rigore scientifico, bensì dalla sublime altezza metafisica del suo discorso, che non poteva né doveva esser espresso in termini comprensibili a tutti.

La riconciliazione

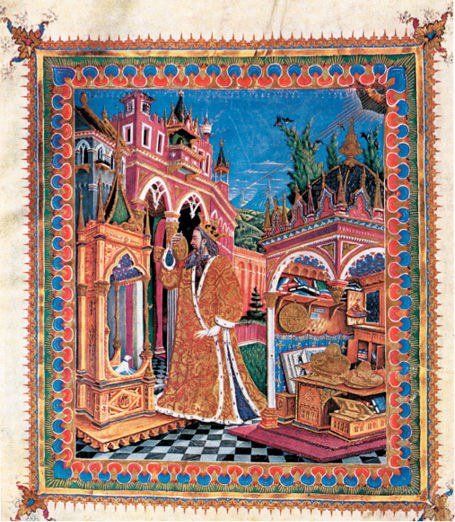

Bessarione come Mago, Illustrazione in un codice della “Geografia” di Tolomeo appartenuto al cardinale Bessarione, XV sec., Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana

Fautore dell’accordo fra Platone e Aristotele (anche a prezzo di pesanti forzature esegetiche, come l’attribuzione a quest’ultimo della dottrina della preesistenza delle anime), Bessarione non concepisce dunque tale accordo in termini di parità, ma afferma la preminenza del primo, in quanto origine di un itinerario speculativo che il secondo si sarebbe limitato a “metodizzare” e divulgare. “Storicizzando” l’oscurità dei Dialoghi e facendone le fonti di una riposta verità che gli scritti aristotelici avrebbero, in parte, svelato, Bessarione riprende quindi a sua volta il tópos secondo cui i dissensi fra i due massimi filosofi greci sono più verbali che reali: ma il suo Aristotele si riduce, secondo uno schema concettuale tipicamente platonico, a un’ombra, un riflesso, una copia terrena e imperfetta del “divino” Platone. Al di là di alcune eccezioni, la strategia interpretativa messa a punto da Bessarione ha ottima accoglienza e viene riproposta, con sfumature differenti, da numerosi filosofi del Quattrocento. Se Giovanni Pico della Mirandola, apostolo della “pace filosofica”, ribadirà l’idea di una convergenza totale (“nel significato e nella sostanza”, anche se non “nelle parole”) fra Platone e Aristotele, altri intendono la loro concordia come complementarietà. In questa prospettiva, che sarà apertamente sostenuta da Marsilio Ficino e sviluppata da Egidio da Viterbo, a Platone viene riconosciuta una netta supremazia in ambito metafisico e teologico, mentre Aristotele resta la massima autorità in logica e nella filosofia naturale: la conciliazione, quindi, è resa possibile dalla netta demarcazione degli ambiti di ricerca, dei livelli di discorso, dei metodi. La tematica delle differenze e del “confronto” (comparatio) fra Platone e Aristotele, così come impostata alla metà del Quattrocento da Gemisto Pletone, da Giorgio da Trebisonda e da Bessarione, viene perciò ritradotta da Pico e Ficino nei termini della concordia. Sarà proprio quest’approccio, che chiaramente guida anche Raffaello in quella “storia illustrata della filosofia antica” che è la Scuola di Atene, a risultare alla lunga vincente. Basta infatti scorrere i titoli dei numerosi trattati cinquecenteschi dedicati ad approfondire la questione dei rapporti fra Platone e Aristotele per constatare la costante insistenza sui motivi della “conciliazione”, del “consenso”, della “sinfonia” fra le loro filosofie.