3. Filosofia e Riforma protestante

Lucas Cranach il Giovane, Resurrezione di Lazzaro(dettaglio di una copia del dipinto originale del 1558 scomparso nel 1945): Martin Lutero, sulla sinistra, con Filippo Melantone, Caspar Cruciger, Justus Jonas e Georg Spalatin, Nordhausen, St. Blasii-Kirche

3.1 Tradizione classica e Riforma

Martin Lutero (1483-1546) nutre profonda diffidenza per le humanae litterae e una esplicita avversione per il culto dell’antichità, di cui mette in luce il carattere paganeggiante. Il recupero del cristianesimo delle origini, che è proprio della Riforma, si fonda invece sul Vecchio e sul Nuovo Testamento e sulle epistole di san Paolo. I rapporti tra la Riforma e la tradizione filosofica antica sono molto complessi e non possono essere definiti in termini di mera opposizione. L’avversione per la scolastica degli umanisti tedeschi che seguono l’insegnamento di Johannes Reuchlin (1455-1522) e di Erasmo da Rotterdam (1467?-1536) diviene, con Lutero, disprezzo assoluto. Quest’ultimo e i luterani “ortodossi” condannano in blocco la scolastica, il diritto canonico e l’organizzazione della Chiesa. Dopo una prima fase caratterizzata da atteggiamenti intransigenti verso la cultura classica, e lo stesso aristotelismo, si assiste a un loro recupero da parte di Filippo Melantone (1497-1560), l’intellettuale umanista che fu il più stretto collaboratore di Lutero. Nella seconda metà del secolo si verifica un inasprimento dei conflitti tra i seguaci di Melantone e i luterani ortodossi intorno alla tradizione classica e all’insegnamento della filosofia e delle scienze. Le università luterane registrano un rapido sviluppo delle scienze, che si basa anche sul recupero della tradizione classica.

LETTURE

Riforma cattolica e Controriforma

LETTURE

Giovanni da Palestrina

LETTURE

Logica e metodo

L’affermazione della centralità della Bibbia e l’insistenza sulla debolezza della ragione umana nella teologia riformata potrebbero essere interpretate come un implicito ostacolo allo sviluppo della scienza. Nei paesi riformati si assiste invece a un grande sviluppo delle scienze e delle tecniche, sia in termini quantitativi (il numero di persone dedite ad attività scientifiche), sia in termini qualitativi (innovazioni nel campo delle teorie scientifiche e delle tecnologie). Per risolvere questa apparente contraddizione e per comprendere i rapporti tra scienza e religione in seno alla Riforma, occorre innanzitutto considerare gli argomenti di Lutero sui limiti della ragione umana.

Fede versus Ragione

LETTURE

Cultura dotta e cultura popolare

Secondo Lutero, alla ragione umana resta preclusa la conoscenza di Dio e del suo rapporto con l’uomo; tra ragione e fede vi è infatti un’insanabile separazione. Tuttavia, restringendo il campo della ragione all’indagine del mondo e vietandone altresì ogni pretesa conoscitiva circa le cose divine, Lutero libera la ragione dall’ipoteca teologica che ne aveva condizionato il contenuto e il campo di indagine, svincola la filosofia dal ruolo ancillare rispetto alla teologia e ne consente uno sviluppo autonomo anche nell’ambito dello studio della natura.

Inoltre, Lutero non è sostenitore di una obbedienza cieca alle Scritture. Pur opponendosi all’interpretazione allegorica della Bibbia tipica della Chiesa romana, Lutero nega che l’Antico e il Nuovo Testamento abbiano un valore uniforme. La parola di Dio è la proclamazione della redenzione per mezzo di Cristo, quindi – secondo Lutero – la venuta di Cristo e il suo insegnamento sono la lente attraverso cui leggere la Scrittura. Lutero, inoltre, riconosce che uno stesso argomento può essere oggetto di un’interpretazione religiosa o di un’interpretazione scientifica: per esempio, un fenomeno celeste può essere considerato un segno della divina provvidenza (e pertanto rientrare nell’ambito della teologia) oppure un fenomeno astronomico (e rientrare nell’ambito della scienza). Ciò conferisce una relativa autonomia alla ricerca in campo scientifico rispetto alla religione. L’antirazionalismo di Lutero è attenuato negli altri riformatori, soprattutto tra coloro che, come Melantone e Calvino, hanno avuto una formazione umanistica.

Lutero e la Riforma

Martin Lutero nasce nel 1483 a Eisleben, in Sassonia, in una famiglia discretamente agiata. Un drammatico senso del peccato e della pochezza umana spinge il giovane Lutero a prendere i voti nell’ordine agostiniano: Lutero è convinto che l’uomo, per sua natura perverso, pecchi senza scrupolo e dimentichi la colpa commessa che può perderlo per l’eternità. Nessuna penitenza è sufficiente per sfuggire alla dannazione, né gli pare affidabile la dottrina delle indulgenze, per cui i meriti acquisiti dai santi e quelli infiniti di Gesù Cristo sarebbero un patrimonio lasciato a Pietro e ai suoi successori perché li amministrino. Lutero, inviato a Roma nel 1511 per conto del suo ordine, decide di praticare tutti i modi per ottenere indulgenze: visita santuari, venera reliquie, sale in ginocchio la Scala santa. Rimane tuttavia in lui il tormento del dubbio sul significato autenticamente religioso di queste pratiche. Il vicario generale degli agostiniani tedeschi lo indirizza agli studi universitari di teologia a Wittenberg, dove ottiene la laurea e comincia a insegnare.

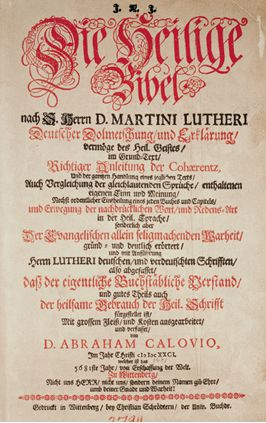

Frontespizio di una Bibbia tedesca con commento di Martin Lutero, XVI sec.

Le 95 tesi

Nel 1514 Alberto di Hohenzollern, già vescovo di Magdeburgo e di Halberstadt, trama per ottenere anche la principale arcidiocesi della Germania, quella di Magonza. L’abuso del cumulo dei benefici è evidente e la curia romana, per concedergli la dispensa pontificia, chiede il versamento di 10 mila ducati. Perché estingua il debito, il papa Leone X gli concede la pubblicazione nei suoi territori di un’indulgenza per otto anni, che ha per finalità la costruzione della basilica di San Pietro a Roma. Il 31 ottobre 1517 Martin Lutero affigge alla porta della chiesa del castello di Wittenberg 95 tesi, secondo la consuetudine per cui un teologo rinomato può diffondere liberamente la propria opinione nel mondo accademico: nelle tesi Lutero protesta contro l’esosità dei questuanti che sfruttano il povero popolo tedesco; mette in discussione il potere del papa sulle anime del purgatorio e condanna la “dannata e peccaminosa dottrina umana” delle indulgenze, sostenendo che il papa e la Chiesa possono annullare solo le penitenze da loro imposte sulla terra. Lutero afferma infine che non c’è remissione per il peccatore che si curi unicamente di sfuggire alle pene: solo del peccato deve preoccuparsi e avere orrore, e solo dalla parola vivificatrice di Cristo, dalla fede in essa, potrà ottenere salvezza.

La diffusione delle tesi di Lutero

Dopo l’affissione delle 95 tesi, la polemica divampa immediatamente, anche grazie alla nuovissima arte della stampa che viene sfruttata con sorprendente abilità. Opuscoli, libelli, invettive, apologie, il tutto accompagnato da incisioni satiriche comprensibili anche per gli illetterati, dilagano per la Germania e i paesi vicini. Le 95 tesi, tradotte in tedesco, vengono diffuse a tal punto che anche gli artigiani e i contadini mostrano di esserne a conoscenza o almeno di saperne il significato essenziale: solo alla Scrittura si deve prestare fede, tutto il rimanente è privo di valore. La salvezza si ottiene per fede, grazie al beneficio che Cristo ha offerto agli uomini con la sua espiazione del peccato originale; la verità sta nelle Scritture rivelate da Dio, non nelle dottrine e nei dogmi elaborati da teologi e canonisti.

Giulio e Antonio Campi, San Carlo Borromeo istituisce i corsi della dottrina cristiana, particolare, post 1528, Milano, San Francesco da Paola

Il pensiero di Lutero mina alla base l’edificio su cui da secoli la Chiesa è stata costruita e altre scosse sono provocate dall’attacco ai sacramenti, perché Lutero riconosce soltanto quelli istituiti da Cristo, il battesimo e l’eucarestia, mentre considera gli altri sacramenti solo come cerimonie edificanti, spesso contaminate da superstizioni. Anche la messa viene posta in discussione: per il riformatore non vi si compie alcun sacrificio, infatti eucarestia significa ringraziamento e l’uomo che la celebra non può compiere il miracolo di trasformare il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Gesù; se nelle due specie vi è presenza reale di Dio, è solo perché Dio è onnipresente.

Così il sacramento dell’eucarestia deve tornare a essere la “cena del Signore”, un rito di comunione con Dio, una comunione tanto più stretta in quanto viene negato il sacramento dell’ordinazione sacerdotale: il ministro di Dio è un cristiano incaricato dalla comunità di svolgere un compito particolare, non un sacerdote, perché tutti i cristiani sono tali. Lutero istituisce così un diverso rapporto fra l’uomo e la divinità. Dio è sovrano e, come tante volte l’ingiustizia terrena appare opera di cattivi ministri contro il volere del re, giusto e generoso, così il clero è venuto a intromettersi tra il fedele e il Signore: ma a Lui, onnipotente, è possibile accedere senza intermediari.

La Chiesa condanna le tesi di Lutero

LETTURE

Le donne

L’ampiezza del seguito che Lutero ottiene immediatamente impedisce che la sua parola venga soffocata, come era accaduto ad altri eretici prima di lui. Roma, per vari calcoli di convenienza, reagisce con cautela e solo il 15 giugno 1520 viene pubblicata la bolla Exsurge Domine che condanna 41 errori di Lutero. Ma il 10 dicembre copia della bolla viene arsa sul rogo a Wittenberg insieme ai volumi delle decretali (le leggi pontificie): la rottura è ormai dichiarata.

3.2 Calvino

Giovanni Calvino (1509-1564), attivo per lo più a Ginevra, con Lutero può essere considerato uno dei massimi riformatori del cristianesimo europeo del Cinquecento. Egli distingue due ambiti in cui l’intelletto umano esercita la propria attività: le cose divine e la scienza umana (le arti liberali, la politica, le arti meccaniche). Nei riguardi delle prime l’intelletto ha ben poca capacità (anche se Calvino non nega la conoscenza naturale di Dio), mentre per le arti e le scienze l’intelletto può certamente trarre frutti.

La posizione di Calvino sul linguaggio delle Scritture consente di evitare i conflitti tra scienza e religione per due ragioni. La prima è che Calvino ha un approccio non dogmatico in materia di esegesi biblica. Nei casi dubbi si limita a sostenere ciò che sembra più verosimile. La seconda, più importante, è che nella Bibbia si fa uso di un linguaggio comprensibile per il popolo, perché deve essere accessibile a tutti. Ciò spiega la differenza che sussiste tra i Testi Sacri e le recenti scoperte astronomiche. Chi vuole imparare l’astronomia – sostiene Calvino – non deve rivolgersi alle Scritture. Ma non solo. Calvino stesso difende in modo esplicito lo studio dell’astronomia, in quanto mette in luce il potere di Dio.

Calvinismo e attivismo

Il calvinismo si rivela ben presto un forte stimolo a intraprendere attività scientifiche e tecniche – stimolo che ha tra le sue ragioni la dottrina calvinista dell’elezione da parte di Dio: le opere buone sono segno dell’elezione, ovvero gli eletti sono salvati affinché compiano opere buone. L’uomo, sebbene non debba legarsi al mondo, deve tuttavia operare nel mondo e agire sulle creature. Tra i calvinisti l’attivismo etico e l’ideale di perfezionamento professionale contribuiscono allo sviluppo dello studio sperimentale della natura, così come a quello delle tecniche. In seno al calvinismo, e tra i puritani inglesi, si sviluppa un’attitudine alla ricerca empirica e sperimentale così come il rifiuto delle pretese sistematiche della filosofia aristotelico-scolastica. Affermare il carattere contingente dell’universo, sottolineare l’onnipotenza di Dio – come fanno i calvinisti – comporta la ridefinizione della scienza come impresa di tipo sperimentale, probabilistico e non sistematico.

Giovanni Calvino nello studio, XVII sec., Parigi, Biblioteca storica del protestantesimo francese

3.3 Melantone

Nella cultura dell’Europa settentrionale Filippo Melantone svolge una funzione che è seconda solo a quella di Erasmo. Il motivo che attraversa tutta l’opera di Melantone, abbracciando filologia, diritto, filosofia, matematica e astrologia, è il tentativo di avvicinare la religiosità luterana alla cultura umanistica e alle tendenze razionali. Il proposito di Melantone è scoprire in tutte le attività umane quel lume naturale della ragione sul quale l’educatore deve lavorare per restituire agli uomini regole di disciplina morale e fornire loro una preparazione alla conoscenza delle verità divine. Melantone opera – rispetto a Lutero – una parziale rivalutazione della ragione: la caduta ha oscurato la conoscenza dell’uomo, ma non gli ha tolto del tutto il lume naturale. I principi innati di cui parlarono i filosofi antichi coinciderebbero con quelli affermati dal decalogo mosaico.

In opposizione alle concezioni degli esponenti della Riforma radicale e degli anabattisti, Melantone afferma esplicitamente la necessità dello studio della filosofia aristotelica, della logica e delle matematiche.

Lucas Cranach il Vecchio, Ritratto di Lutero e Melantone, 1543, Firenze, Galleria degli Uffizi

Libertà e servitù: la polemica tra Erasmo e Lutero

Un disaccordo profondo

La polemica sul libero arbitrio nasce nel 1524: sollecitato anche da papa Clemente VII e nonostante l’invito di Lutero affinché non si pronunciasse su una questione che divideva cattolici e luterani, Erasmo pubblica a Basilea il De libero arbitrio. Allo scritto risponderà di lì a poco Lutero: il De servo arbitrio viene pubblicato a Wittenberg nel dicembre 1525.

La teoria di Erasmo

LETTURE

Libertà e servitù: la polemica tra Erasmo e Lutero

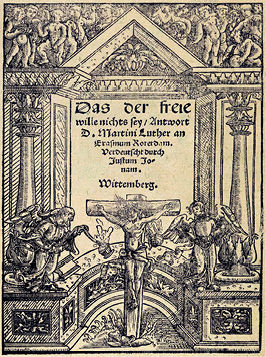

Frontespizio di Martin Lutero, “Das der freie Wille nichts sey”, edizione del 1526, traduzione tedesca del “De servo arbritio”

Erasmo è spesso accusato di essere uno “scettico”, di professare una fede intrisa di dubbio. Di fatto l’umanista rivendica i benefici del metodo argomentativo scettico. Non si tratta tuttavia di aderire allo scetticismo radicale di Pirrone; Erasmo ritrova invece lo scetticismo dell’Accademia platonica, rinnovato da Cicerone. Nel De libero arbitrio egli presenta gli argomenti pro e contro la tesi della negazione del libero arbitrio e ne valuta le conseguenze. Ma bisogna subito osservare che il piano su cui l’argomentazione è condotta è l’interpretazione delle Scritture, e non la valutazione dialettica delle deduzioni logiche.

Erasmo sostiene che le due tesi contraddittorie – l’una affermando, l’altra negando il libero arbitrio – conducono entrambe a conseguenze inaccettabili. La concezione “pelagiana” afferma che la volontà peccatrice dell’uomo è stata guarita dalla grazia, per cui non c’è bisogno di formulare l’ipotesi di una nuova grazia. L’uomo può tendere alla salvezza facendo affidamento sul suo libero arbitrio: tale affermazione è, per Erasmo, un’espressione d’arroganza, che dimentica l’indigenza propria del genere umano. Ma la negazione del libero arbitrio conduce a pensare che tutto ciò che avviene nel mondo è sottomesso a una pura necessità; non avrebbe così più senso imputare agli uomini colpe e meriti. La responsabilità morale sarebbe una vana illusione, sottomessa a un Dio imperscrutabile.

TESTO

T4: Erasmo da Rotterdam, La libertà e la grazia

ESERCIZIO

E8: Filosofia e Riforma protestante

La strategia di Erasmo è doppia: mostrare che i passaggi delle Scritture che sembrano negare il libero arbitrio possono essere interpretati in suo favore; denunciare le incongruenze antropologiche e morali della negazione del libero arbitrio. In definitiva, il libero arbitrio può concorrere all’azione della grazia. L’uomo sollecita e ha bisogno dell’aiuto divino, ma non per questo rinuncia allo sforzo e al merito. È come se un padrone, conoscendo la perversità del suo schiavo, gli affidasse un compito, prevedendone la condotta colpevole; colto sul fatto, lo schiavo verrebbe comunque giustamente punito. Si può certo sostenere che il padrone ha voluto che lo schiavo si comportasse in modo colpevole, per punirlo, ma questo non toglie che lo schiavo stesso sia colpevole del proprio atto.

ESERCIZIO

E7: Filosofia e Riforma protestante

La teoria di Lutero

Nel De servo arbitrio Lutero utilizza, invece, ben altra immagine: la volontà umana non è altro che un animale da soma. Se Dio sale in sella, la volontà va dove Dio vuole. Se il cavaliere è invece Satana, la volontà va dove vuole Satana. In ogni caso, la scelta del cavaliere non è libera. Dio e Satana si combattono strenuamente per la salvezza o la dannazione dell’anima, che porta o sopporta il peso del cavaliere.

Questa metafora era usata dai commentatori medievali per suggerire la natura relativamente autonoma della bestia da soma. Il passo decisivo di Lutero è di trasformarla in una critica radicale del libro arbitrio.

TESTO

T5: Martin Lutero, Il servo arbitrio

Due visioni incompatibili

Quello che più colpisce di questa disputa è che Erasmo non discute nel suo De libero arbitrio le tesi fondamentali di Lutero. Non le affronta direttamente, oppure ne esamina gli aspetti secondari, spesso in modo superficiale.

L’incompatibilità fra Erasmo e Lutero è sostanziale: il testo luterano del 1520, La libertà del cristiano, mostra chiaramente che la libertà e il libero arbitrio sono due concetti diversi. Per Lutero il libero arbitrio rinvia a un potere della volontà che in senso stretto appartiene solo a Dio, onnipotente, la cui azione è buona in sé e non perché corrisponde a criteri estrinseci di bontà. Quello che Erasmo chiama libero arbitrio non sono che le opere e la condotta dell’uomo di fronte agli uomini, è lo spazio dell’uomo politico, mentre la vera libertà è solamente di fronte a Dio. Solo nell’abbandono all’onnipotenza divina l’uomo è al contempo schiavo e padrone. I comandamenti divini sono allora compiuti liberamente, perché l’uomo in un tale abbandono riceve la forza di seguire la volontà di Dio per amore, senza entrare nella triste contabilità dei benefici, dei crediti e dei debiti.

Il conflitto scaturisce allora da due diverse filosofie. Laddove Erasmo pensa l’uomo ancora in termini di sostanza, anima e corpo, e stima che la ragione è la parte egemonica delle facoltà dell’anima, Lutero trasforma la formula agostiniana dell’uomo interiore ( “in interiore homine habitat veritas”, De vera religione) nella figura moderna della libertà interiore. Alla volontà dell’uno si contrappone la coscienza dell’altro. Se la polemica sulla libertà deluse tutti, amici e nemici, è forse perché rivela che i due contendenti non parlavano della stessa cosa.

Aristotelismo e platonismo

A fondamento del pensiero filosofico di Melantone vi è la filosofia di Aristotele nella versione degli umanisti e quindi contrapposta alle interpretazioni e ai commentari scolastici. Melantone coniuga gli insegnamenti di Aristotele con altre tradizioni filosofiche, in particolare con il platonismo. Centrale nella sua opera è l’esaltazione dello studio della natura, che consente di conoscere le qualità e i moti dei corpi (in particolare degli astri), le cause delle generazioni e delle corruzioni, contribuendo così a svelare le tracce che Dio ha lasciato per essere riconosciuto. La storia umana e la natura sono il teatro in cui opera la provvidenza divina. Dio, che governa l’universo e che dimostra costantemente il proprio interesse per le vicende umane, può in qualsiasi momento intervenire a mutare il corso ordinario degli eventi naturali e dei moti dei corpi celesti, al fine di preannunciare qualche evento straordinario. Di qui l’interesse di Melantone per l’astrologia. Egli si dedica allo studio delle congiunzioni astrali, della cometa del 1531, nonché di portenti e fenomeni straordinari di ogni genere, interpretandoli come segni del volere divino.

La definizione di un metodo applicabile a tutte le aree del sapere, un ordinamento razionale delle conoscenze umane, è un obiettivo cui Melantone dedica tutte le proprie energie. Tale metodo, che serve anche a dare alla dottrina teologica un semplice e organico ordinamento, secondo Melantone si fonda su principi innati dell’intelletto e fa uso della matematica e della dialettica.

Egli considera la dialettica lo strumento più adatto alla trasmissione delle nozioni, che deve avvenire secondo un piano sistematico. Costante preoccupazione di Melantone è quella di fondare un nuovo sistema educativo: a lui si devono la riorganizzazione dell’istruzione scolastica e la pubblicazione di numerosi libri di testo che verranno utilizzati per quasi due secoli.

VIDEO

L’Europa dei primi Stati moderni

L’etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber

L’intreccio tra l’etica religiosa e i principi del capitalismo è al centro del testo del sociologo tedesco Max Weber (1864-1920), L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904-1905). Weber vi sostiene che esisterebbe uno stretto legame tra l’etica protestante della seconda metà del Cinquecento – in particolare il dogma della predestinazione – e la morale del capitalismo, che egli definisce “ascetismo mondano”. Per i calvinisti, il mondo è destinato alla glorificazione di Dio, e “Dio vuole che il Cristiano operi nella società” scrive Weber “poiché vuole che la forma sociale della vita sia ordinata secondo i suoi comandamenti”. Il lavoro del calvinista è inteso come dovere e come servizio alla comunità, ed è dunque moralmente legittimato anche quando si presenti – ed è il caso del capitalismo – come competizione economica: il successo professionale del capitalista può essere dunque interpretato come segno visibile della predestinazione divina.