5. L’uomo e il cosmo

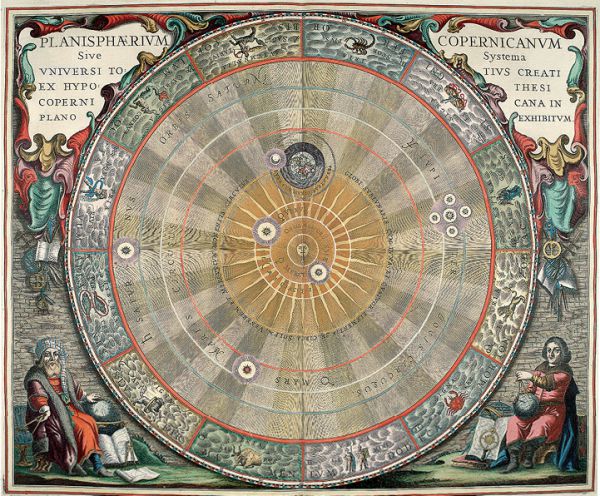

Andrea Cellarius, Il sistema eliocentrico copernicano, da “Harmonia Macrocosmica”, 1660

5.1 Dalla Genesi al De sphaera

Dopo che nei primi secoli del medioevo erano prevalse descrizioni fantastiche del cosmo, ispirate al libro biblico della Genesi (e ai dotti dell’epoca non poche difficoltà erano state poste dai versetti in cui si parla di acque superiori, trattenute dal cadere sulla terra mediante una distesa in cui sono incastonate le stelle, il sole e la luna), la teoria dell’universo geocentrico fu reintrodotta in Europa occidentale nel XIII secolo, grazie alle traduzioni dall’arabo delle opere di Aristotele e dell’epitome che dell’Almagesto di Tolomeo aveva composto al-Farghani (Alfraganus). Un’esposizione elementare del sistema tolemaico viene redatta a metà del XIII secolo da Giovanni di Sacrobosco nel suo trattato De sphaera: per quasi quattro secoli il principale testo di astronomia elementare, base dell’insegnamento accademico ancora quando Galileo (1564-1642) viene assunto dall’università di Padova (fra i compiti assegnatigli vi sarà appunto quello di spiegare ai suoi studenti quell’opera).

La nuova teoria copernicana dell’universo

La descrizione dell’universo che troviamo nel De sphaera ci è ancora abbastanza familiare, poiché su di essa si fonda la visione del cosmo della Commedia di Dante: la sfera del primo mobile imprime la rotazione a un armonico sistema di sfere concentriche e racchiude la sfera delle stelle fisse, all’interno della quale sono le sette sfere dei sette pianeti; al loro centro sta immota la Terra.

Le osservazioni mettono tuttavia in luce fenomeni che non si conciliano con tale ordinamento celeste, e i diversi tentativi di spiegazione dati dagli studiosi non sono privi di gravi incongruenze. Proprio le controversie fra i “mathematici” inducono il canonico polacco Niccolò Copernico (1473-1543) – addottoratosi a Cracovia e successivamente a Bologna, a Padova e a Ferrara – a studiare gli scritti degli antichi pensatori greci che hanno parlato del moto della Terra, e a esaminare in via di ipotesi se tale moto non consenta di dare una spiegazione migliore, arrivando a concludere che l’errore fino allora compiuto è consistito nel fare della Terra il centro dei movimenti celesti. La sua nuova teoria dell’universo viene esposta nel De revolutionibus orbium coelestium, pubblicato a Norimberga nel 1543, ma l’elaborazione di questo testo fondamentale per la nuova astronomia dura molti anni: da ciò che scrive Copernico stesso, sembra che egli abbia sviluppato le prime riflessioni su tali problemi alla fine del suo soggiorno all’università di Padova nel 1506, e la stesura del trattato deve essersi conclusa fra il 1529 e il 1531.

Tuttavia, consapevole di avere portato a termine un lavoro rivoluzionario, si convince a darlo alle stampe – non senza cautelarsi – soltanto dopo che un suo discepolo, Georg Joachim Retico, ha messo in circolazione un rapporto riassuntivo delle sue teorie. Andreas Osiander (1498-1552), il teologo luterano incaricato di curare la pubblicazione, premette al testo un avvertimento al lettore, in cui spiega che l’astronomo non ha il compito di ricercare le cause sconosciute o i movimenti reali dei corpi celesti. È sufficiente che colleghi le proprie osservazioni mediante ipotesi atte a far calcolare le posizioni visibili degli astri; né tali ipotesi devono essere necessariamente vere o verosimili, basta che siano comode e semplici spiegazioni dei “fenomeni”, ossia di “ciò che appare” (secondo il significato del termine derivato dal greco). Anche Copernico, che per precauzione dedica l’opera al papa, afferma di aver voluto avanzare soltanto un’ipotesi, ma le sue parole sono senza dubbio più ardite: egli dichiara di non curarsi “dei mataiológoi [chiacchieroni] che, ignoranti di matematiche, si arrogheranno un giudizio su di esse, e in base a qualche passo della Scrittura, malamente distorto a loro comodo, ardiranno biasimarmi e diffamare questa impresa”. Copernico cita Lattanzio, il padre della Chiesa vissuto nel IV secolo, che “parlò in modo del tutto puerile della forma della Terra”, e conclude che mathemata mathematicis scribuntur, cioè “la scienza è riservata agli scienziati”: una distinzione fra teologia e studio della natura che invano verrà invocata vari decenni dopo da Galileo.

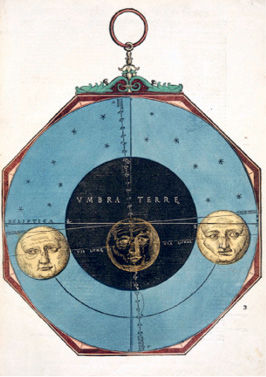

Illustrazione dall’”Astronomicum Caesareum” di Michael Ostendorfer, 1540, New York, Metropolitan Museum of Art

5.2 Considerazioni e critiche alla teoria copernicana

Se l’acquisizione di una nuova concezione della geografia terrestre procede senza gravi intoppi, in campo astronomico le cose vanno diversamente. Certo, anche riguardo alla visione del globo terrestre molte credenze e inveterate concezioni resistono a lungo, e con difficoltà anche i dotti arrivano a prendere coscienza della frattura operatasi con il vecchio sapere. Per decenni, insieme alle moderne conoscenze convivono antiche dottrine, ormai superate: le fasce climatiche non tollerabili per la vita umana, le carte dell’atlante di Tolomeo con l’Africa congiunta alla Terra australis e, ovviamente, il mappamondo senza l’America e perfino con un oltretomba situato nell’emisfero meridionale. In ambito geografico, però, le nuove idee sono più facilmente accettabili rispetto a una teoria che contrasta non solo con i dettami di autorità quali Aristotele e Tolomeo, ma anche con il presunto buonsenso: infinite volte viene ripetuto l’argomento che, se la Terra si muove, chi lancia una freccia perpendicolarmente in alto, non potrebbe raccoglierla. D’altra parte, in anni in cui l’osservazione del firmamento è affidata esclusivamente allo sguardo umano, senza l’ausilio di alcuno strumento, come dare conto dell’asserzione che non è la Terra al centro dell’universo, ma il Sole, e che anch’essa, come gli altri pianeti, ruota intorno al grande astro luminoso?

Scuola tedesca, Niccolò Copernico, 1575, Cracovia, Collegium Maius

Non senza difficoltà, quindi, lo stesso Copernico arriva a formulare la sua ipotesi. In effetti il suo è un procedimento prevalentemente di deduzione intellettuale, fondato sullo studio di testi antichi, a cui sono applicati i criteri della nuova scienza umanistica, la filologia, appresa da Copernico insieme al greco fin dagli anni bolognesi: da quelle letture trae elementi essenziali per elaborare la sua teoria, che deve invece assai poco a osservazioni dirette del cielo.

TESTO

T9: Niccolò Copernico, I principi della nuova astronomia

Il suo universo, pertanto, non è ancora lo spazio infinito, ma è globosum, interamente compreso entro la sfera delle stelle fisse, “la prima e la più alta di tutte, che contiene se stessa e tutte le cose” (De revolutionibus orbium coelestium, libro I, cap. IX). All’interno di questa sfera, il primo dei pianeti è Saturno, “che compie il suo circuito in trent’anni”; segue “Giove, che si muove con una rivoluzione di dodici anni; poi Marte, che ruota in un biennio. Occupa il quarto luogo nell’ordine la rivoluzione annua in cui […] è contenuta la Terra, con l’orbe lunare come epiciclo. Nel quinto luogo Venere ritorna in nove mesi. Mercurio finalmente occupa il sesto luogo, girando intorno nello spazio di ottanta giorni. In mezzo a tutti sta il Sole: chi infatti in questo bellissimo tempio porrà questa lampada in un altro luogo, migliore di quello da cui può illuminare tutto nello stesso tempo? […]. Così certamente, come assiso su un soglio regale, il Sole governa la famiglia degli astri che lo attornia”.

Modello copernicano e modello tolemaico

Concettualmente, la visione del cosmo di Copernico non appare molto diversa da quella tolemaica. Certo, la Terra, lungi dall’essere immobile, conosce un duplice moto: di rotazione su se stessa e di rivoluzione intorno al Sole, e gli elementi principali delle orbite planetarie vengono descritti in modo nuovo; tuttavia, come ha notato Alexandre Koyré (1892-1964), grande storico del pensiero scientifico, l’astronomia moderna sembra avere progredito negando taluni principi asseriti proprio da Copernico. “Si è cominciato col rifiutare il principio fondamentale dei moti circolari uniformi, per giungere addirittura a rinunciare alla circolarità del moto degli astri; si sono soppressi gli orbi planetari, e persino la volta celeste”, nonché l’idea che l’universo abbia un centro, non più occupato dalla Terra, ma dal Sole. Ma un altro studioso, J.L.E. Dreyer (1852-1926), ha osservato che il sistema di Copernico appare “suscettibile di essere ulteriormente sviluppato non appena un infaticabile osservatore avesse concepito la necessità di sottoporre con perseveranza i cieli a osservazioni minuziosissime”.

ESERCIZIO

E13: L'uomo e il cosmo

È quanto accade con il danese Tycho Brahe e soprattutto con Galileo che, grazie al cannocchiale (costruito dopo avere sentito parlare di uno strumento con due lenti poste a una certa distanza, adoperato in Olanda per avvistare le navi, ma da lui usato per esaminare la volta celeste), procede a una serie di osservazioni di cui darà notizia nel Sidereus nuncius (1610). I quattro satelliti di Giove da lui scoperti, le macchie della luna e le fasi di Venere gli dimostrano la fondatezza delle idee copernicane e al tempo stesso gli offrono un’immagine del tutto nuova dell’universo.

L‘opposizione dei protestanti

Il primo allarme per l’ipotesi copernicana viene lanciato nel mondo protestante. Già Lutero, in uno dei suoi “discorsi a tavola”, si scaglia contro quel “nuovo astrologo” che va cianciando del moto della Terra. “Il folle vuole sconvolgere la scienza dell’astronomia, ma, come la Sacra Scrittura mostra, fu al Sole e non alla Terra che Giosuè ordinò di fermarsi”.

Per parte sua, il dotto Melantone, grande ammiratore dell’opera di Sacrobosco, accusa Copernico – in uno scritto dedicato alla doctrina physica – di “mancanza di onestà e di dignità” per le sue insensate teorie che contraddicono ciò che mostrano i sensi e le Sacre Scritture.

Calvino, nel suo commento alla Genesi, pone a sua volta la questione: “Chi avrà l’ardire di porre l’autorità di Copernico al di sopra di quella dello Spirito Santo?”. Tuttavia le Chiese riformate non dispongono di strumenti repressivi efficienti su larga scala per combattere quelle idee, come ne ha invece la Chiesa di Roma. In quanto istituzione, essa non prende subito posizione nei confronti dell’astronomo polacco e, anzi, nel mondo cattolico le discussioni si sviluppano a tal punto da illudere Galileo di poter far riconoscere la teoria copernicana allo stesso pontefice.

Tycho Brahe

Osservare i cieli

Membro di una potente famiglia della nobiltà danese, a tredici anni Tycho Brahe (1546-1601) si immatricola all’università luterana di Copenaghen e si dedica a studi di astronomia e astrologia. A sedici anni intraprende un viaggio di formazione in Germania, durante il quale incontra Pietro Ramo, che lo incoraggia a compiere osservazioni astronomiche. In questi anni comincia ad acquistare, progettare e costruire strumenti astronomici, che formeranno la sua straordinaria collezione. Studia a Wittenberg, Lipsia e a Rostock. Torna in patria nel 1570 e si stabilisce nell’abbazia di Herrevad (nella Scania, allora parte del Regno di Danimarca), dove svolge accurate osservazioni astronomiche; studia l’alchimia e costruisce un laboratorio. L’11 novembre 1572 osserva una nuova luce molto brillante nella costellazione di Cassiopea, mai vista precedentemente. Le sue osservazioni lo convincono che si tratti di un fenomeno celeste, da collocare tra le stelle, ma non in movimento come ipotizzano altri astronomi. Tycho l’interpreta come una nuova stella, che però dopo alcune settimane scompare (oggi sappiamo che era una supernova). Pubblica le osservazioni nella sua prima opera a stampa, il De nova stella (1573), che lo rende famoso in tutta Europa. L’interpretazione del fenomeno sostenuta da Tycho è incompatibile con la filosofia aristotelica, secondo la quale i cieli sono immutabili e quindi nessun corpo celeste può generarsi o scomparire. Anche l’osservazione di una cometa, avvenuta nel 1577, è interpretata da Tycho come un corpo celeste, non un fenomeno del mondo sublunare come voleva la teoria aristotelica.

Joan Blaeu, Osservatorio di Tycho Brahe, in “Atlas Major”, Amsterdam, 1662, Auxerre, Biblioteca Municipale

La cometa, come la stella nuova, è per Tycho un evento prodigioso, da decifrare per mezzo dell’astrologia e da interpretare in chiave escatologica. Adotta la visione della natura di Paracelso, fondata sulle corrispondenze tra fenomeni celesti e terrestri, ma non risparmia critiche agli astrologi, anche se, come gran parte dei suoi contemporanei, crede nelle influenze dei corpi celesti sui corpi terrestri.

Il centro di Uraniborg

Nel 1576 il re di Danimarca Federico II gli garantisce una pensione e gli dà in feudo l’isola di Hven, nello stretto del Sund. Qui Tycho costruisce un vero e proprio centro di ricerca, che chiama Uraniborg (“castello dei cieli”), dove lavorano qualificati assistenti provenienti da differenti paesi europei: vi è un osservatorio astronomico, una biblioteca, un laboratorio chimico. L’astronomo danese dispone di numerosi strumenti astronomici, di un magnifico globo celeste di bronzo (di 1,5 m di diametro), di mappe del cielo, di orologi. Sempre a Hven, Tycho costruisce una cartiera e una stamperia e, nel 1584, un secondo osservatorio, Stjerneborg (“castello delle stelle”). Per contrasti con il nuovo re Cristiano IV lascia la Danimarca per Amburgo, dove pubblica Mechanica (1597), che contiene una descrizione dei suoi strumenti; nel 1599 si stabilisce a Praga, dove nel 1600 lo raggiunge Keplero.

Né con Tolomeo, né con Copernico

Tutta l’opera astronomica di Brahe si caratterizza per lo sforzo di ottenere la maggior precisione possibile nelle osservazioni astronomiche. Utilizzando i calcoli di Copernico, scopre che i moti della luna hanno velocità variabile: un’osservazione incompatibile con il principio dell’uniformità dei moti celesti. Ma Tycho non propone alcun modello per rendere conto di questa anomalia. Nel 1588 pubblica il proprio sistema del mondo (De mundi aetherei recentioribus phaenomenis, Sui più recenti fenomeni del mondo celeste), che sostituisce quello tolemaico e diviene la più popolare concezione cosmologica basata sulla centralità e immobilità della Terra. Tycho riconosce la superiorità del sistema copernicano rispetto a quello tolemaico, ma non è disposto ad accettare l’idea che la Terra, corpo grave e inerte, sia in moto, poiché ciò è incompatibile con la fisica aristotelica, che egli non mette in discussione. Il rifiuto di accettare i moti della Terra si basa anche su osservazioni astronomiche: non avendo osservato alcun moto apparente delle stelle, che invece si sarebbe dovuto osservare se la Terra fosse stata in moto intorno al Sole, conclude che la Terra è immobile. Inoltre, Tycho ritiene che il moto della Terra sia incompatibile con quanto è scritto nella Bibbia. Queste sono le principali ragioni con cui Tycho rifiuta la teoria di Copernico.

L’astronomo danese non rinuncia, però, ad alcuni dei vantaggi del sistema eliocentrico. Nel sistema di Tycho la Terra è ferma al centro dell’universo ed è il centro delle orbite della Luna e del Sole, come pure della sfera delle stelle fisse che ruotano intorno a essa ogni ventiquattr’ore, trascinando con sé tutti i pianeti. Il Sole è invece il centro delle orbite dei pianeti, che Tycho interpreta come linee immaginarie negando l’esistenza delle sfere celesti solide. Abolite le sfere celesti, si pone però il problema di individuare la causa dei moti planetari: questione cui fornirà una risposta Keplero.

La rivoluzione copernicana e la condanna della Chiesa di Roma

Le cose andranno diversamente; forse, proprio il passaggio dal campo delle ipotesi all’enunciato teorico, reso possibile grazie alle osservazioni di Galileo, nel 1616 spingerà il Sant’Uffizio a pronunciare la condanna di quella dottrina, giudicata incompatibile con la fede cattolica.

Pasquale Cati, Il concilio di Trento, 1588, Roma, Santa Maria in Trastevere

Ma perché la cosmologia della Genesi non ha impedito l’adozione del sistema tolemaico, mentre alcuni passi della Scrittura che si limitano ad accennare al Sole in movimento o alla Terra immobile e che possono essere interpretati come modi figurati di esprimersi adatti alla comprensione umana (alla stessa stregua di quando nella Bibbia si parla della mano o dei piedi di Dio, del suo pentimento ecc.) sono stati giudicati testi fondamentali per la fede? In realtà, il sistema copernicano comporta un sovvertimento profondo nel rapporto fra l’uomo, il creato e la divinità, dal momento che la Terra diventa un pianeta come gli altri, e il dettato della Genesi viene trascurato o quanto meno interpretato allegoricamente.

Se la Terra non è che uno dei pianeti, la stessa storia della caduta e della redenzione dell’uomo può essere discussa, perché altri mondi potrebbero essere abitati. Inoltre l’uomo, insieme alla Terra, viene a perdere la sua posizione centrale nel creato; non solo: o la Terra partecipa della natura dei corpi celesti, e non può dunque essere quel mondo di perdizione in cui Satana, almeno temporaneamente, è in grado di prevalere, oppure anche i cieli perdono la loro purezza e non possono essere indicati come la dimora divina.

GALLERY

Infinito figurato

Giordano Bruno (1548-1600), che parla De l’infinito universo e mondi, dà la misura delle conseguenze a cui il copernicanesimo, da lui abbracciato, può portare. Proprio il passaggio da un cosmo chiuso all’universo infinito – idea avanzata, oltre che nell’opera di Bruno, in quelle di astronomi sempre più arditi nell’ampliare le concezioni da cui sono state sconvolte le dottrine tradizionali – appare intollerabile alla Chiesa, in anni che la vedono impegnata a condurre una battaglia senza esclusione di colpi contro tutto ciò che può attentare al dogma.

Nel 1992 papa Giovanni Paolo II ha dichiarato erroneo quel giudizio e la Chiesa, oggi, tende a mostrare Galileo come uno scienziato pio e ossequiente nei confronti dei dettati cattolici. Si tratta però di capire come la rivoluzione astronomica iniziata da Copernico abbia provocato una crisi inarrestabile nelle idee che erano alla base del pensiero tradizionale, a cominciare dall’aristotelismo, su cui il concilio tridentino fonda tanta parte delle sue enunciazioni da far diffondere la leggenda che al centro di quell’assemblea di vescovi e teologi fosse stata collocata la Summa theologiae di Tommaso d’Aquino.

LETTURE

Riforma cattolica e Controriforma

Il senso di smarrimento probabilmente provato dagli uomini colti del tempo viene espresso dal poeta inglese John Donne (1572-1631): “la nuova filosofia pone tutto in dubbio. L’elemento del fuoco è affatto spento. Il Sole è perduto, e la Terra”. Quel che è peggio è che la stessa gerarchia su cui si reggono le società viene scossa dalle fondamenta: “Tutto quanto a pezzi, ogni coesione scomparsa, ogni giusta provvista e ogni rapporto: principe, suddito, padre, figlio, sono cose dimenticate, perché ogni uomo da solo pensa che ha ottenuto di essere una fenice”. In effetti l’idea dell’universo infinito libera l’uomo da inveterate costrizioni e gli insegna a volare alto.

VIDEO

La Controriforma

Giovanni Keplero

Giovanni Keplero (1571-1630) è noto innanzitutto per i suoi innovativi studi dei moti planetari e per le tre leggi che portano il suo nome. Alla base delle sue ricerche vi è l’idea, di origine platonica, che l’intero cosmo e i moti planetari siano espressione di una struttura matematica e di rapporti armonici impressi dal Creatore all’universo. I suoi studi di astronomia e di astrologia, infatti, si fondano sull’idea che Dio interviene nell’universo con segni quali comete o nuove stelle, i quali però sono – a suo avviso – di difficile interpretazione e richiedono un attento esame delle Sacre Scritture.

Cosmo e Trinità

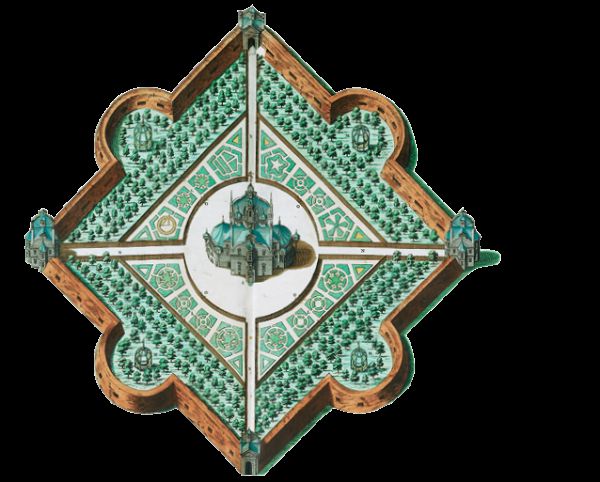

Illustrazioni dall’”Epitome dell’astronomia copernicana” di Giovanni Keplero, 1621

La prima opera di Keplero è il Mysterium cosmographicum (1596), che si apre con una lunga difesa del sistema copernicano. In quest’opera Keplero esprime la convinzione di una corrispondenza tra il Cosmo e la Trinità. Il Cosmo, al cui centro è il Sole, è sferico ed è espressione della Trinità: il centro è Dio Padre, la circonferenza o sfera delle stelle fisse è il Figlio e gli spazi intermedi, riempiti dall’aura celeste, lo Spirito Santo.

Matematico imperiale

Nel 1600 Keplero raggiunge Tycho, che da poco si era stabilito alla corte dell’imperatore Rodolfo II a Praga, e lavora inizialmente come suo assistente e poi come matematico imperiale. In questi anni, i suoi studi sono dedicati ai moti di Marte, esaminati con l’ausilio delle osservazioni condotte da Tycho. A partire dalla determinazione dell’orbita di Marte, Keplero perviene a risultati destinati a mutare le basi stesse dell’astronomia: la scomparsa del moto circolare uniforme e la sua sostituzione con un moto variabile lungo un’orbita ellittica.

La nuova astronomia

Nel 1609 Keplero pubblica l’Astronomia nova. Egli dimostra che il punto cui devono essere rapportati gli “orbi” dei pianeti è il centro del corpo del Sole: è infatti convinto che i moti planetari abbiano origine in un corpo reale, non in un punto geometrico qualsiasi in prossimità del Sole. Afferma inoltre che, poiché i pianeti si muovono tanto più lentamente quanto sono più distanti dal Sole, il moto di ogni pianeta nella propria orbita deve seguire la stessa regola. Ciò conduce al superamento di una nozione centrale nell’astronomia di Copernico: l’uniformità dei moti planetari.

La sostituzione delle orbite circolari con l’ellisse costituisce una fondamentale innovazione nell’astronomia del tempo, in quanto nessuno aveva messo in discussione la circolarità dei moti celesti.

L’astronomo tedesco vi giunge dopo un accurato studio dell’orbita di Marte: la traiettoria del pianeta non è circolare, ma ovale. Keplero stabilisce rapporti tra le aree, che sono grandezze finite e i tempi impiegati per descriverle. Poiché l’area descritta dalla linea che connette il pianeta al Sole è proporzionale al tempo richiesto dal pianeta per portarsi da un punto all’altro dell’orbita, ad aree uguali corrispondono tempi uguali e viceversa. Questa proprietà del moto dei pianeti sarà poi nota come la seconda legge di Keplero, o legge delle aree. Keplero tuttavia è insoddisfatto della soluzione trovata – l’ovale – in quanto da un lato è una curva difficile da trattare matematicamente, dall’altro i moti calcolati sulla base di questa ipotesi non si accordano con i dati osservativi; per Marte il migliore accordo si ha invece applicando la legge delle aree a un’orbita ellittica. Dopo aver considerato per qualche tempo l’ellisse una semplice ipotesi di lavoro, Keplero comprende che solo l’ellisse con il Sole in uno dei fuochi rende conto dei dati di osservazione e della legge delle aree.

Armonie celesti

Nel 1619 Keplero pubblica l’Harmonices mundi, opera in cui cerca di comporre un’immagine unitaria del cosmo, basata su rapporti geometrici e armonici. È convinto che, per comprendere l’armonia del cosmo, sia necessario conoscere i rapporti tra distanze e velocità (o periodi) dei pianeti. Dopo molti tentativi, Keplero trova che la relazione è espressa da quella che poi sarebbe diventata la terza legge nota con il suo nome: questa legge, in termini moderni, stabilisce che i quadrati dei periodi dei pianeti stanno tra loro come i cubi delle loro distanze medie dal Sole (T2/R3=K). La terza legge di Keplero, così come altri aspetti dell’astronomia e cosmologia kepleriana, riceve una trattazione sistematica nell’Epitome (1618-21).

ESERCIZIO

E14: L’uomo e il cosmo

In quest’opera Keplero definisce con precisione le caratteristiche della forza che ha origine nel Sole e che fa ruotare i pianeti intorno a esso. Il moto del Sole intorno al suo asse, così come quello dei pianeti intorno ai propri assi, è a suo avviso causato da un’anima. Keplero non dubita che anche la Terra sia dotata di un’anima, come è provato dal calore sotterraneo, nonché dalla continua produzione di minerali e di animali inferiori. Dunque è il Sole che con il suo moto di rotazione irradia la virtù motrice e produce i moti orbitali dei pianeti.