Max lebt mit seiner Frau in Osnabrück. Ein kleines Zubrot zur Rente verdient sich der ehemalige Prokurist einer Baustofffirma mit der Transkription von Sütterlinschrift ins Hochdeutsche. Aus der ganzen Welt erhält er Aufträge dafür, Briefe, Tagebücher oder offizielle Dokumente zu übersetzen. Von großem Nutzen ist ihm seine Fähigkeit auch für die private Ahnenforschung. Über 46 Jahre hat er nicht gewusst, wie sein geliebter, sieben Jahre älterer Bruder Walter, der seit dem Sommer 1943 als Soldat der Panzerwaffe in der Sowjetunion vermisst wird, gestorben ist. Erst nach Öffnung der sowjetischen Archive erhält Max am 8. Oktober 1998 die Nachricht, dass Walter im Alter von 22 Jahren im Gefangenenlager Tambow-Rada verstorben ist. Das Schicksal seines Bruders lässt ihn bis heute nicht los, und so sucht und findet er immer noch Hinweise über das brutale Lagerleben in Berichten anderer ehemaliger Kriegsgefangener.

Dabei ist auch Max’ eigenes Schicksal ungewöhnlich. An Silvester 1928 wird er in Hildesheim als Sohn eines Regierungsinspekteurs und mittlerer von drei Brüdern geboren. Wäre er nur fünf Stunden später zur Welt gekommen, wäre er als Angehöriger des Jahrgangs 1929 nicht zum Luftwaffenhelferdienst eingezogen worden. Wahrscheinlich wären ihm dann viele grausame Erlebnisse erspart geblieben. So aber kann Max heute vom Alltag eines Luftwaffenhelfers berichten, und er tut das gerne, denn ihm fällt auf, dass darüber in den Medien vieles verzerrt dargestellt wird. Vor allem, wenn es um Querverbindungen zum Nationalsozialismus geht. »Allein mit der Hitlerjugend wollten wir in unserer Batterie von Anfang an nichts zu tun haben«, sagt Max. »Wir hätten rebelliert, wenn nur jemand von der HJ in die Stellung gekommen wäre. Wir haben uns zu 100 Prozent als Soldaten gefühlt, die ihre Heimat verteidigen. Hitler war nie ein Thema für uns.«

Schon als Kleinkind hat Max nicht viel vom NS-Staat mitbekommen. Der Fokus eines Kindes ist häufig speziell. So ist Max immerhin das Auto des Führers aufgefallen. In den Jahren 1935 bis 1937 beobachtet er vom Fenster der zentral gelegenen Wohnung seiner Eltern aus gespannt, wie die Nazielite durch Hildesheim fährt, um zum Erntedankfest auf den Bückeberg zu kommen. Die Bürger seiner Stadt stehen Spalier an der Goslarschen Straße und jubeln ihrem Führer frenetisch zu. »Ich habe draußen hysterische Frauen gesehen«, sagt Max. »Sie kreischten so laut, dass ich als Kind dachte, die müssten Schmerzen haben.«

Bevor Max die Volksschule in Hildesheim beenden kann, zieht seine Familie 1938 nach Osnabrück. Der Tag des Umzuges fällt auf den Einmarsch der Wehrmacht in Österreich am 12. März. »In jeder Stadt, durch die wir mit dem Möbelwagen fuhren, trafen wir auf jubelnde Menschen und guckten über Meere aus Hakenkreuzfahnen. Auch als wir an unserem neuen Haus in Osnabrück ankamen, war alles in NS-Farben geschmückt. Meine humorvolle Mutter bemerkte lauthals, als wir ausstiegen: Ach, ein solcher Empfang wäre doch nicht nötig gewesen.«

In Osnabrück beendet Max die Volksschule, wechselt anschließend auf die Möser-Mittelschule und tritt dem Jungvolk bei. Wenn sie Dienst haben, bekommen die Schüler keine Hausarbeiten auf. Mit Begeisterung nimmt Max an den Geländespielen gegen andere Fähnlein teil. Nach vier Jahren wird er selbst Jungzugführer und dadurch vom eigenen Hitlerjugenddienst freigestellt. Indoktrination erlebt er beim Jungvolk kaum, bemerkt aber den scharfen militärischen Schliff. Politische Äußerungen fallen ihm dagegen eher in der Schule auf. Fast alle Lehrer sind Mitglied in der Partei, nicht wenige tragen ihre Parteiabzeichen an der Brust. Ein Lehrer leitet selbst die Matheaufgaben regelmäßig mit Hitler-Zitaten ein. »Meine Mutter war den Nazis zugewandter als mein Vater«, sagt Max. »Sie betätigte sich aktiv als Blockleiterin in der NS-Frauenschaft. Mein Vater trat erst 1942 in die Partei ein, als er Beamter wurde und das als Voraussetzung verlangt wurde.«

Am Tag des Kriegsausbruchs sitzt Max’ Familie gemeinsam mit ihrer Hauswirtsfamilie im heimischen Garten. Der Vermieter, der am Ersten Weltkrieg teilgenommen hat, kommentiert die Bekanntgabe des Feldzuges gegen Polen im Radio mit den Worten: »Wenn das mal gut geht!«

»Damals dachte ich, der wäre feige«, sagt Max. »Was sollte da denn schiefgehen?, habe ich mich gefragt. Niemand sonst zweifelte an einem schnellen Sieg in Polen.«

Selbst als Luftangriffe Osnabrück heimsuchen, glaubt er lange nicht an eine Niederlage Deutschlands. Zum Schutz vor den zunehmenden Fliegerangriffen verbringt Max das Jahr 1942 in einem KLV-Lager in Bad Karlsbrunn im Ostsudetenland. Im folgenden Jahr erhält er seine Einberufung zum Luftwaffenhelferdienst. Am Morgen des 5. Januar 1944 wird Max von seinen Eltern bis zur nächsten Straßenbahnhaltestelle begleitet. Max fährt nicht wie sonst zur Schule. Noch trägt er zivil. Seine Mutter hat ihm geholfen, den Koffer nach Vorgaben der Einberufungsunterlagen zu packen: ein Paar Schuhe, zwei Paar Hemden möglichst in Braun, drei Paar Strümpfe, Zahnbürste, Sporthose, Fahrtenmesser und Nähzeug …

Die Mutter macht sich große Sorgen und herzt ihren Jungen, für den sie gerade erst den 15. Geburtstag ausgerichtet hat. Max ist der jüngste Luftwaffenhelfer des Jahrgangs 1928. Bevor sein Spross in die Bahn steigt, umarmt ihn auch der Vater und sagt: »Du bist jetzt jüngster Soldat des Führers. Sei ein anständiger Soldat!«

1944 wird Max als jüngster Luftwaffenhelfer seines Jahrgangs eingezogen.

Das hat sich Max fest vorgenommen, ein guter Soldat zu werden und die Heimat zu verteidigen. 35 einberufene Luftwaffenhelfer versammeln sich an diesem Morgen auf dem Schulhof des Gymnasiums Carolinum in der Osnabrücker Altstadt. Es sind Schüler des Jahrgangs 1928, die aus zwei Klassen der Mittelschule rekrutiert worden sind. Der Batteriechef der 2. Batterie der 743. Flakabteilung, unterstellt der 8. Flakbrigade, nimmt sie in Empfang. Der Oberleutnant der Luftwaffe hält eine kleine Ansprache. Auch der Spieß, ein Hauptwachtmeister, stellt sich vor. Danach werden die Luftwaffenhelfer in zwei Lkws verladen und auf den Holzhauser Berg in die benachbarte Gemeinde Georgsmarienhütte gefahren. Hier liegt ihr neuer Arbeitsplatz: eine mittlere Flakbatterie, deren drei Geschütze auf Anhöhen rund um ein Stahlwerk der Klöckner Werke A.G. aufgebaut sind, um dieses vor Angriffen aus der Luft zu schützen. Die Jungen werden in die Batterie-Befehlsstelle gefahren, wo Büros, Küche, Sanitätsräume und Vermittlung untergebracht sind, und dort in Züge aufgeteilt, die die Geschütze vom Kaliber 3,7-cm bedienen. Danach werden sie in Holzbaracken einquartiert, die direkt neben den Kanonen liegen. »Sechs Luftwaffenhelfer waren an einer Flak«, erzählt Max. »Ein Schütze und vier Kanoniere. Einer bediente das Entfernungsmessgerät und rief uns die Koordinaten zu, die wir einzustellen hatten, um ein angreifendes Flugzeug möglichst genau zu treffen. Eine eigene Messstaffel mit hochtechnischen Geräten wie bei der schweren Flak gab es für die mittlere nicht. Die Positionen wechselten wir, meist war ich als Ladekanonier eingeteilt. Unser Vorgesetzter, der Geschützführer, war ein ausgebildeter Soldat, der aufgrund von Verletzung oder Krankheit nicht an der Front kämpfen konnte. Die wurden regelmäßig ausgetauscht, es waren meist junge Männer Anfang 20. Das Oberkommando der Stellung hatte der Zugführer inne, in unserem Fall ein Wachtmeister der Luftwaffe, der seine eigene Zugführer-Baracke bewohnte, die erheblich besser eingerichtet war als unsere Unterkunft. Außerdem gab es noch eine Zugbefehlsstelle, in der ein Telefonist Dienst tat. Für alle drei Stellungen arbeiteten sechs russische Kriegsgefangene, die wieder in ihrer eigenen Baracke lebten und sich tagsüber frei bewegen konnten. Ihre Aufgabe war es zum Beispiel, uns Trinkwasserkannen zu bringen, weil wir in den Stellungen keinen Wasseranschluss hatten. Oder sie brachten Holz für die Öfen und machten das Feuer an, reparierten irgendwas, räumten auf. Sie beeindruckten uns, konnten handwerklich alles erledigen, schnitzten uns auch mal Geschenke aus Holz. Feine Kerle, ich kenne noch ihre Namen: der große Iwan, der kleine Iwan, Wassillj, Alexej, Sergej und Dimitrij. Sie wurden anständig behandelt und kriegten dasselbe Mittagessen wie wir, wenn der Pferdewagen von der Küche mittags den Berg hochkam. Wir haben uns oft mit ihnen unterhalten; das klappte besonders gut, da der kleine Iwan in Moskau Germanistik und Philosophie studiert hatte.«

Nach der sechswöchigen Ausbildung beginnt für die Georgsmarienhütter Luftwaffenhelfer die Schule wieder. »Wir wurden geteilt. Die eine Hälfte von uns fuhr morgens in Ausgehuniform mit dem Zug nach Osnabrück zu unserer Schule, die andere Hälfte tat Dienst. Am Tag darauf wurde getauscht. So hatte jeder an drei Tagen in der Woche regulären Unterricht. Der Vorteil, mal raus zu sein aus der Batterie, liegt auf der Hand. Wir nutzten das aus, fuhren von der Schule schnell mit einem bereitgestellten Fahrrad nach Hause und ließen uns von Muttern was Leckeres einpacken. Wir freuten uns sogar, wenn es Fliegeralarm gab und wir in einen städtischen Bunker konnten, wo auch die Mädchen hingingen. Wir waren ziemlich stolz auf unsere Uniform und präsentierten uns darin als Erwachsene. Die HJ-Binde nahmen wir selbstverständlich ab, wenn wir Ausgang oder Urlaub hatten. Hitlerjungen betrachteten wir als naive Kinder. Wir fühlten uns stark, kriegten mit, dass wir an die Front gerufen wurden, und waren bereit dafür. Im Gegensatz zu meinen späteren Einsätzen verlief es in Georgsmarienhütte ruhig, zumal es nie zu dem Ernstfall kam, dass das Werk, ein reiner Rüstungsbetrieb, von einem Bombenteppich erwischt wurde. Bei Fliegeralarm auf Osnabrück waren wir natürlich immer in Stellung, aber an die großen Bombengeschwader konnten wir mit unserer 3,7-cm-Flak, unter Luftwaffenhelfern auch Kartoffelschmeißmaschine genannt, allein schon von der Entfernung nicht rankommen. Die mittlere Flak kam nur 4000 Meter hoch oder 6000 Meter weit. Da wir keine Scheinwerfer hatten, waren wir quasi für Nachtangriffe blind. Unsere Aufgabe war es, auf Tiefflieger am Tage zu achten und diese vom Werk, von den Schienen und den Straßen fernzuhalten. Das gelang einige Male. Bei schweren Angriffen auf Osnabrück fieberte man mit. Wir sahen die riesigen Bombenteppiche auf uns zukommen und waren am Anfang immer drauf und dran, uns in die Einmannlöcher zu schmeißen, die wir für den Notfall angelegt hatten, um uns vor Splittern zu schützen. Doch der erfahrene Wachtmeister hielt uns dann zurück und erklärte, er wisse genau, bis wohin die Bomben fielen, wir würden von unseren Sinnen getäuscht. Das beruhigte. Mit dem Flakfernrohr suchten wir am Morgen danach die Schäden ab. Mein Schwenk ging immer als Erstes zum Wohnzimmerfenster der elterlichen Wohnung, das ich damit gut einsehen konnte. Auch das besänftigte. Den für mich schlimmsten Tieffliegerangriff erlebte ich gar nicht in der Stellung. Ich kam gerade mit dem Zug von der Schule in Georgsmarienhütte an, wir fuhren durch eine Schlucht auf den Bahnhof zu. Mir gegenüber saß eine junge Frau mit einem Baby auf dem Arm. Plötzlich knallte es unglaublich laut, der Wagen hinter uns war getroffen worden. Dann hörte ich meine Kameraden an den Geschützen feuern. Ich schaute aus dem Fenster und sah, dass ein weiterer Bomber direkt auf uns zuflog. Blitzschnell schnappte ich mir das Baby, warf mich mit ihm auf den Boden und schaffte es noch, die Mutter runterzuziehen. Die Kugeln schlugen in den Waggon ein und zerstörten die Fenster genau auf der Höhe, auf der wir gesessen hatten. Das Glas flog durch den ganzen Wagen, die Menschen schrien. Die Jagdbomber mussten von der Seite angreifen, weil am Ende des Zuges eine 20-mm-Oerlikon-Flak angebracht war.«

Max (Zweiter v. r.) und seine Kameraden machen Schularbeiten in der Unterkunft.

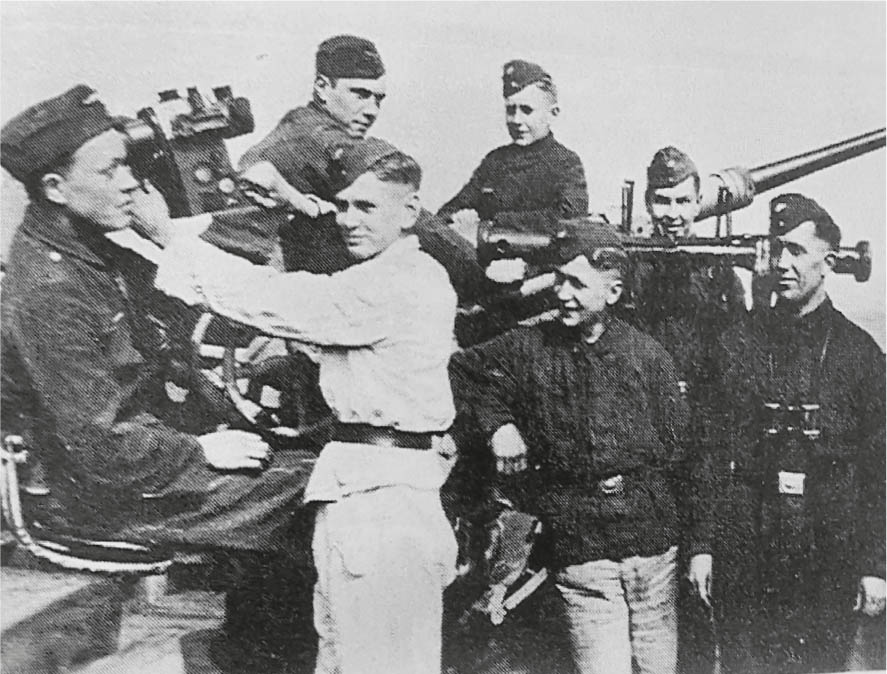

Max am Geschütz auf dem Holzhauser Berg bei Georgsmarienhütte

Am 8. Februar 1945 ist Max’ Zeit in Georgsmarienhütte beendet. Die 2. Batterie der 743. Flakabteilung wird in eine motorisierte Einheit umgewandelt und samt Geschützen und Personal nach Handorf bei Münster verlegt, um dort einen wichtigen Militärflughafen, einen Nachtjagd-Einsatzhafen der Luftwaffe, zu schützen, auf dem deutsche Bomber und Jäger stationiert sind. »Eigentlich haben wir den Flughafen nicht direkt geschützt«, sagt Max. »Unsere 3,7-cm-Flak verteidigte wiederum eine schwere 10,5-cm-Flakbatterie, die hauptsächlich für die Flughafensicherung verantwortlich war. Wir standen unter Dauerbeschuss und feuerten selbst fast rund um die Uhr. Die ganze Luft roch bald nur noch nach Eisen.«

Nachdem Max’ Batterie vier Wochen in Handorf stationiert ist, erfolgt ein Stellungswechsel. Es geht nach Everswinkel, das direkt an der Reichsstraße 64 liegt. Als sogenannter schneller Straßenjagdzug sollen die jungen Soldaten Straße und anliegende Bahnverbindung, die von Warendorf nach Münster führt, vor amerikanischen Jagdbombern schützen, die zunehmend im Tiefflug auf Lkws und Züge schießen. Auf einem Acker am Bahnhof wird die Plattform mit dem Geschütz aufgestellt, das nicht lange stehen bleibt. »Wir haben ordentlich rumgeballert, womit wir die Verkehrswege natürlich erfolgreich verteidigt haben; allerdings konnten die Amerikaner so auch schnell erkennen, wo unsere Geschütze lagen. An dem Tag, den ich als meinen zweiten Geburtstag bezeichne, am 25. März 1945, war ich nicht auf der Plattform. Ich hatte mich an dem Mittag freiwillig mit zwei Kameraden bei dem Bauern, auf dessen Grundstück wir zelteten und der uns versorgte, zum Kartoffelschälen gemeldet. Wir hatten uns gerade an das Gemüse gemacht, als wir den Lightning-Jäger hörten und sahen. Eine Rakete traf punktgenau unsere Stellung, wir beobachteten die gewaltige Explosion. Sofort schnappten wir uns Verbandszeug und eine Tragbahre, die immer an der Unterkunft bereitstand, und rannten damit fluchend zur Plattform, die mit Blut besudelt war. Einem Kameraden fehlte der Kopf, er war sofort tot gewesen, der andere lag schreiend und um Hilfe flehend mit aufgerissenem Bauch auf dem Boden. Unser Richtschütze und der Leitschütze, die von einer Panzerplatte geschützt wurden und nichts abbekommen hatten, standen unter Schock. Meine Kameraden kümmerten sich um den Verletzten, ich rief über das Feldtelefon sofort den Sanitäter, der ziemlich schnell kam und den Schwerverletzten in einen Sanka einlud. Wir waren mit den Nerven fertig; meinen Stahlhelm, den ich vorher abgelegt hatte, fand ich von Splittern durchsiebt. Noch am Nachmittag erhielten wir die traurige Nachricht darüber, dass auch unser zweiter Kamerad im Lazarett verstorben ist. Es war der Ladeschütze, der meinen Platz eingenommen hatte, als ich mich zum Kartoffelschälen abgemeldet hatte.«

Am nächsten Tag wird Max’ Flakzug abgezogen, die Stellung ist verraten, die zwei anderen Geschütze müssen gerettet werden. Es geht zurück nach Handorf in die alte Stellung zum Flughafenschutz, wo die Batterie bereits panzerbrechende Munition erhalten hat, weil man vorsieht, die Luftwaffenhelfer mit ihrer Flak im Erdkampf gegen amerikanische Panzer einzusetzen. »Aber am 3. April, zwei Tage bevor die Amerikaner das Flughafengelände erreichten, wurde uns befohlen, die Geschütze zu sprengen und abzumarschieren«, erzählt Max. »Auch der Rest des Flughafens wurde zerstört. Unser Batteriechef führte die verbliebenen 50 Mann bis nach Westbevern. Dort hielt er einen kleinen Appell ab, in dem er uns mitteilte, dass er eigenmächtig die Batterie auflöse, da wir zu wenig Infanteriemunition hätten, um uns zur Wehr setzen zu können. Offenbar hatte er die Sinnlosigkeit erkannt, uns Halbwüchsige weiterkämpfen zu lassen. Entlassungspapiere konnte er uns so natürlich nicht ausstellen – was gefährlich war. Wären wir von der Feldgendarmerie oder einem SS-Kommando aufgegriffen worden, hätten die uns sofort erschossen. Als letzten Ratschlag gab uns der Oberleutnant mit, dass wir nur nachts marschieren sollten. Daran hielten wir uns. Gleich in der nächsten Nacht liefen wir einen langen, nicht ungefährlichen und furchtbar ermüdenden Weg in Zivilkleidung und in immer kleiner werdenden Grüppchen zurück ins zerstörte Osnabrück. Aber alle von uns, die noch lebten, kamen heil an, und das haben wir der Einsicht unseres Oberleutnants zu verdanken.«

Zur selben Zeit, als Max zu Hause eintrifft, wird die Flakbatterie eines anderen Luftwaffenhelfers des gleichen Jahrgangs in Süddeutschland überrollt. Die Überlebenden werden von ihrem Kommandanten aber nicht nach Hause geschickt, sondern sollen die vor ihnen stehenden Panzer mit bloßen Gewehren stoppen. Es ist die Geschichte des in Dresden allein lebenden, kinderlosen Joachim, der sich als Gartenbauingenieur und begeisterter Leichtathlet sein Leben lang Natur und Sport gewidmet hat. 1928 wird er als Sohn eines Bauingenieurs in Zwickau geboren, 1933 zieht er mit seinen Eltern und dem damals einjährigen Bruder nach Dresden, schließt dort seine Volksschule ab und hat fest vor, auf dem König-Georg-Gymnasium sein Abitur zu machen.

Aber zunächst kommt es anders. Am 14. Januar 1944 versammeln sich 108 Schüler der Jahrgänge 1927 und 1928 seiner Schule auf dem Dresdner Sachsenplatz. Von dort aus werden sie mit Lkws auf den Berg Heller gefahren, wo die 2. Batterie der schweren Flakabteilung 565, die zum Luftgau-Kommando III gehört, stationiert ist. Die Batterie verfügt über acht Geschütze vom Kaliber 8,8 cm. Mit seinen Klassenkameraden bezieht Joachim eine Baracke für Luftwaffenhelfer. »Das war schon eine Umstellung, ich hatte mir immer nur ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt, nun waren wir zu 36 Mann untergebracht. In den ersten Wochen hatten wir bei minus 10 Grad ganz schön mit der Kälte zu kämpfen. Wer nachts aufwachte, schob sofort Holz in den Kanonenofen nach. Während der sechs Wochen Grundausbildung in Flakschießlehre fand kein Schulunterricht statt. Ich interessierte mich vor allem für die technischen Geräte und wurde schließlich fest für die Bedienung des Umwertungsgerätes Malsi 41-43 eingeteilt, mit dem ich die Ortungs- und Schießwerte entfernter Flakbatterien ablesen konnte. Täglich haben wir den Ernstfall trainiert, manchmal simulierten wir fünf Angriffe am Stück. Das war schon anstrengend, und der militärische Drill gab sein Übriges dazu, aber die Routine und das stetige Besser- und Schnellerwerden dankten es uns. Im Nu fühlten wir uns als starke Soldaten, die nur darauf warteten, endlich in den richtigen Kampf zu ziehen. Unsere Stellung betrachteten wir schon als unüberwindbares Bollwerk für die Amerikaner und Engländer. Sollten sie sich doch mal her trauen, dachten wir. Nach der Grundausbildung erhielten wir wieder Schulunterricht, die Lehrer besuchten uns dafür in den Stellungen. Da hatten wir alle keine große Lust zu.«