CHAPITRE 5 La mesure de toute chose

Ayumu n’avait pas de temps à me consacrer : il travaillait sur son ordinateur. Il vit avec d’autres chimpanzés dans une zone en plein air du PRI, l’institut de recherche sur les primates de l’université de Kyoto. À tout moment, un grand singe peut entrer dans l’un des nombreux habitacles équipés d’ordinateurs – semblables à de petites cabines téléphoniques. Les chimpanzés peuvent également en sortir quand ils le veulent. Ils sont donc absolument libres de jouer ou non à des jeux sur écran, ce qui garantit une réelle motivation. Puisque ces cabines sont transparentes et basses, j’ai pu m’y appuyer et regarder par-dessus l’épaule d’Ayumu. J’ai été aussi admiratif de l’incroyable rapidité de ses prises de décision que lorsque je vois mes étudiants taper dix fois plus vite que moi.

Ayumu est un jeune mâle qui, en 2007, a ridiculisé la mémoire humaine. Entraîné sur un écran tactile, il arrive à se souvenir d’une série de chiffres de 1 à 9 et à les taper dans l’ordre correct, bien qu’ils apparaissent sur l’écran dans une disposition aléatoire et soient remplacés par des carrés blancs dès qu’il commence à taper. Ayant mémorisé les chiffres, Ayumu touche les carrés dans le bon ordre. La réduction de la durée d’apparition des chiffres à l’écran ne semble pas le perturber, alors que les humains deviennent d’autant moins précis que le laps de temps raccourcit. J’ai moi-même passé le test, et j’ai été incapable de me souvenir de plus de cinq chiffres après avoir fixé l’écran pendant plusieurs secondes, alors qu’Ayumu n’a besoin de le regarder que pendant 210 millisecondes pour en faire autant. C’est un cinquième de seconde, un battement de cils au sens propre. Dans une étude complémentaire, on a réussi à entraîner des humains pour atteindre le niveau d’Ayumu sur cinq chiffres, mais le grand singe peut en mémoriser neuf avec un taux de réussite de près de 80 %, ce qu’aucun homme ne sait faire170. Face à un champion britannique de la mémoire, célèbre pour être capable de mémoriser un jeu de cartes entier, Ayumu est sorti « chimpion ».

La mémoire photographique d’Ayumu lui permet de taper rapidement et dans l’ordre sur une série de chiffres, même s’ils disparaissent immédiatement de l’écran tactile. Les humains ne peuvent pas rivaliser avec ce jeune primate, ce qui irrite fort certains psychologues.

La mémoire photographique d’Ayumu a provoqué dans la communauté scientifique un choc du même ordre que les analyses ADN qui avaient révélé, un demi-siècle plus tôt, que les humains sont trop proches des bonobos et des chimpanzés pour mériter un genre à eux. Les taxonomistes ne nous ont laissé l’exclusivité du genre Homo que pour des raisons historiques. La comparaison ADN a plongé dans le désespoir les départements d’anthropologie, où les squelettes et les os étaient jusque-là les critères suprêmes pour mesurer l’apparentement. Mais déterminer ce qui est important dans un squelette nécessite un jugement, et autorise donc une vision subjective des caractéristiques que nous jugeons cruciales. Par exemple, nous sommes très fiers d’être bipèdes, mais nous oublions les nombreux animaux, du poussin au sautillant kangourou, qui se déplacent de la même façon. Dans la savane, sur certains sites, les bonobos parcourent debout de longues distances dans les hautes herbes, d’un pas aussi assuré que celui des humains171. La bipédie n’est vraiment pas aussi spéciale qu’on a voulu le faire croire. L’avantage de l’ADN, c’est qu’il n’a pas de préjugés ; c’est une mesure plus objective.

Avec Ayumu, c’était au tour des départements de psychologie de grincer des dents. Il s’entraîne aujourd’hui sur des séries de chiffres beaucoup plus longues, et sa mémoire photographique est testée sur des durées toujours plus courtes : les limites de ce qu’il est capable de faire sont encore inconnues. Mais ce grand singe a déjà fait mentir le principe selon lequel tous les tests d’intelligence, sans exception, doivent confirmer la supériorité humaine. Pour citer David Premack : « Les humains maîtrisent toutes les capacités cognitives, et toutes sont généralistes ; les animaux, au contraire, en possèdent très peu, et ce sont toutes des adaptations dirigées vers une activité ou un but unique172. » En d’autres termes, les humains sont une vive lumière isolée dans la nuit intellectuelle qu’est le reste de la nature. Les autres espèces sont mises dans le même panier : « les animaux » ou « l’animal » – voire « les bêtes » ou « les non-humains » –, comme si les différencier n’avait aucun intérêt. C’est un monde du nous-contre-eux. Comme l’a dit le primatologue américain Marc Hauser, inventeur du terme humanicité : « À mon avis, nous finirons par découvrir que le fossé qui sépare la cognition humaine de la cognition animale, même d’un chimpanzé, est plus grand que celui qui sépare un chimpanzé d’un scarabée173. »

Vous avez bien lu : un insecte au cerveau trop petit pour être vu à l’œil nu est mis sur le même plan qu’un primate dont le système nerveux central, bien qu’il soit plus petit que le nôtre, lui est identique dans les moindres détails. Notre cerveau – dans ses diverses régions, ses nerfs et ses neurotransmetteurs, ses ventricules et son irrigation sanguine – est pratiquement le même que celui d’un grand singe. Du point de vue évolutionniste, la déclaration de Hauser est ahurissante. Il ne peut y avoir qu’un seul intrus dans ce trio d’espèces : le scarabée.

L’ÉVOLUTION S’ARRÊTE À NOTRE TÊTE

La thèse de la discontinuité est pré-évolutionniste par essence ; je vais donc appeler un chat un chat et la baptiser néocréationnisme. Il ne faut pas confondre cette théorie avec le « dessein intelligent », qui n’est autre que le bon vieux créationnisme sous une nouvelle forme. Le néocréationnisme est plus subtil, car il accepte l’évolution, mais à moitié seulement. Il part du principe que notre corps descend du singe, mais pas notre esprit. Implicitement, il postule que l’évolution s’arrête à notre tête. Cette idée domine toujours les sciences sociales, la philosophie et les disciplines littéraires. Elle considère que notre esprit est trop original, qu’il est absurde de le comparer à d’autres, si ce n’est pour confirmer son statut exceptionnel. Pourquoi s’intéresser à ce que peuvent faire les autres espèces si c’est absolument incomparable avec ce que nous faisons ? Cette vision saltatoire (de saltus, « saut ») repose sur une conviction : un événement majeur s’est produit après la séparation entre les grands singes et nous, un changement abrupt et sans précédent survenu au cours des derniers millions d’années, ou plus récemment encore. Bien que cet événement miraculeux reste un mystère, on l’a honoré d’un terme spécifique – l’humanisation – et associé à des notions d’« étincelle », de « fossé » et de « gouffre »174. Aucun scientifique moderne, évidemment, n’oserait évoquer une étincelle divine, et encore moins une création spéciale, mais les racines religieuses de cette théorie sont indéniables.

En biologie, la thèse « l’évolution s’arrête à notre tête » s’appelle le « problème de Wallace ». Le grand naturaliste anglais Alfred Russell Wallace, contemporain de Charles Darwin, est considéré comme le co-inventeur de l’évolution par la sélection naturelle – qu’on nomme aussi la « théorie Darwin-Wallace ». Si Wallace n’avait absolument aucun problème avec la notion d’évolution, il lui fixait cependant une limite : l’esprit humain. Il était si impressionné par ce qu’il appelait la dignité humaine que les comparaisons avec les grands singes le rendaient malade. Alors que Darwin croyait que tous les traits étaient utilitaires, limités au strict nécessaire pour la survie, Wallace pensait que l’esprit humain faisait exception à cette loi. Pourquoi les gens qui vivent simplement ont-ils besoin d’un cerveau capable de composer des symphonies ou de faire des maths ? « La sélection naturelle, écrit-il, aurait pu ne donner au sauvage qu’un cerveau à peine supérieur à celui d’un grand singe, alors qu’il possède en fait un cerveau à peine inférieur à celui du membre moyen de nos sociétés savantes175. » Lors de ses voyages dans le Sud-Est asiatique, Wallace avait acquis un grand respect pour les peuples analphabètes. Les juger seulement « à peine inférieurs » était un grand progrès par rapport aux idées racistes de l’époque, qui situaient leur intelligence à mi-chemin entre celle du grand singe et celle de l’homme européen. Bien qu’il ne fût pas religieux, Wallace attribuait le surplus de puissance mentale de l’humanité à « l’invisible univers de l’Esprit ». Rien d’autre ne pouvait rendre compte de l’âme humaine. Bien évidemment, Darwin était profondément perturbé de voir son éminent collègue invoquer, certes à demi-mot, la main de Dieu. Selon lui, il n’y avait nullement besoin d’explications surnaturelles. Néanmoins, le problème de Wallace est toujours bien présent dans les cercles universitaires désireux de maintenir l’esprit humain hors des griffes de la biologie.

Récemment, j’ai assisté à la conférence d’un célèbre philosophe qui nous captivait par ses réflexions sur la conscience, quand il a ajouté, presque comme si l’idée lui en venait soudain, que les humains en ont, « bien sûr », infiniment plus que les autres espèces. Je me suis gratté la tête – signe de conflit interne chez les primates –, car jusqu’alors il avait semblé chercher une explication évolutionniste. Il avait évoqué l’interconnectivité massive dans le cerveau, expliquant que la conscience naît du nombre et de la complexité des connexions neuronales. Certains experts en robotique tiennent des propos similaires : ils pensent que, si l’on connecte assez de puces électroniques dans un ordinateur, la conscience finira par émerger. Je suis prêt à le croire, bien que personne n’ait l’air de savoir comment l’interconnectivité produit de la conscience, ni même ce qu’est au juste la conscience.

Toutefois, l’importance donnée aux connexions neuronales pose à mon avis la question des animaux qui ont un cerveau plus gros que le nôtre (1,35 kg). Le cerveau du dauphin pèse 1,5 kg, celui de l’éléphant 4 kg et celui du grand cachalot 8 kg : ces animaux auraient-ils plus de conscience que nous ? Ou la conscience dépend-elle du nombre de neurones ? Sur ce plan, la situation est moins claire. On a longtemps pensé que notre cerveau, quelle que fût sa taille, possédait plus de neurones que tout autre, mais nous savons aujourd’hui que celui de l’éléphant en a trois fois plus – 257 milliards, pour être exact. Cependant, ils sont distribués différemment : chez l’éléphant, la plupart des neurones se trouvent dans le cervelet. On a aussi supposé que le cerveau des pachydermes, en raison de sa taille, comporte de nombreuses connexions entre des régions éloignées, un peu comme un réseau d’autoroutes supplémentaire, ce qui le rend plus complexe176. Dans notre propre cerveau, nous tendons à surévaluer les lobes frontaux, considérés comme le siège de la rationalité – pourtant, selon les derniers travaux anatomiques, ils ne sont pas si exceptionnels que cela. Le cerveau humain est en fait un « cerveau de primate agrandi à l’échelle », ce qui veut dire qu’il n’y a pas de zones disproportionnées177. Tout bien pesé, les différences neuronales semblent insuffisantes pour conclure que l’homme est unique en son genre. Si nous finissons par trouver un moyen de mesurer la conscience, il est fort possible que nous découvrions qu’elle est largement partagée. Mais, d’ici là, certaines idées de Darwin resteront toujours un peu trop dangereuses.

Je ne cherche pas à nier que les humains soient exceptionnels – par certains aspects, nous le sommes de toute évidence –, mais, si nous faisons de cette idée le postulat a priori pour chaque capacité cognitive qui existe au monde, nous quittons la sphère de la science pour celle de la croyance. En tant que biologiste enseignant dans un département de psychologie, j’ai l’habitude de la façon dont les différentes disciplines abordent cette question. En biologie, dans les neurosciences et en médecine, la continuité est le postulat par défaut. Il ne peut en être autrement : pourquoi étudierait-on la peur sur l’amygdale cérébrale des rats afin de traiter les phobies humaines si l’on ne supposait pas que tous les cerveaux mammifères se ressemblent ? La continuité entre les formes de vie va de soi dans ces disciplines, et, si important que soit l’humain, il n’est qu’un grain de poussière dans le vaste panorama de la nature.

Si la psychologie s’oriente de plus en plus dans la même direction, au sein d’autres sciences sociales et des disciplines littéraires la discontinuité reste le postulat normal. On me le rappelle chaque fois que je m’adresse à ces publics. Après une conférence qui, inévitablement, montre des similitudes entre nous et les autres hominidés (même si je ne mentionne pas toujours l’homme), une question revient invariablement : « Mais alors, qu’est-ce qu’être humain ? » Le « mais » initial est révélateur, car il met de côté toutes les ressemblances pour se concentrer sur la question capitale : ce qui nous distingue. Habituellement, je réponds par l’image de l’iceberg. Il existe une masse de ressemblances cognitives, émotionnelles et comportementales entre nous et nos parents primates. Il y a aussi la pointe, composée de quelques dizaines de différences. Les sciences naturelles essaient d’appréhender la totalité de l’iceberg, alors que le reste du monde universitaire se contente de fixer le sommet.

En Occident, la fascination pour la pointe est ancestrale et ininterrompue. Nos caractéristiques propres sont toujours jugées positives ou même nobles, alors qu’il serait facile d’en trouver aussi de moins flatteuses. Nous cherchons toujours la grande différence – que ce soit le pouce opposable, la coopération, l’humour, l’altruisme pur, l’orgasme, le langage ou l’anatomie de notre larynx. Cette quête a peut-être commencé avec le débat entre Platon et Diogène sur la définition la plus succincte de l’espèce humaine. Platon a proposé : « L’homme est le seul animal bipède sans plumes. » Mais sa formule s’est révélée défectueuse quand Diogène a apporté un coq plumé qu’il a lâché parmi les disciples en lançant : « Voici l’homme selon Platon. » On a donc ajouté à la définition : « et qui a des ongles plats et larges ».

En 1784, Johann Wolfgang von Goethe a annoncé triomphalement qu’il avait découvert les racines biologiques de l’humanité : un os minuscule dans la mâchoire supérieure qu’on appelle l’os intermaxillaire. Présent chez d’autres mammifères, dont les grands singes, cet os n’avait jamais été détecté jusque-là dans notre espèce, et les anatomistes l’avaient donc qualifié de « primitif ». On était fier de son absence chez les humains. Goethe, poète mais aussi scientifique, a été ravi de relier notre espèce au reste de la nature en montrant que nous possédions également cet os ancestral. Et cela un siècle avant l’arrivée de Darwin, ce qui prouve que l’idée d’évolution était dans l’air depuis longtemps.

Aujourd’hui, la tension entre continuité et « exception humaine » persiste : les thèses sur ce qui nous distingue ne cessent de se succéder, puis de s’éroder178. Comme pour l’os intermaxillaire, les proclamations de « caractère unique » passent généralement par quatre phases : d’abord répétées à l’envi, elles sont ensuite défiées par de nouvelles découvertes, puis elles refluent lentement, avant d’être enterrées définitivement dans la honte. Je suis toujours frappé par leur arbitraire absolu. Venues de nulle part, elles monopolisent l’attention, et tout le monde semble oublier que jusqu’alors le sujet ne se posait pas. Par exemple, en anglais (et dans quelques autres langues), le verbe qui désigne l’imitation évoque nos plus proches parents. Il fut un temps où l’on n’en faisait pas toute une histoire et où on la considérait comme un comportement que nous partageons avec les grands singes. Mais, quand on s’est mis à lui attribuer une complexité cognitive et à la rebaptiser « imitation vraie », nous sommes soudain devenus les seuls à en être capables. D’où cet étrange consensus : nous sommes les seuls singes à singer. Un autre exemple est la théorie de l’esprit. C’est un concept qui, en fait, est issu de la recherche sur les primates. Néanmoins, à un moment, on l’a redéfinie de telle façon qu’elle a paru, au moins pour un temps, absente chez les grands singes. Toutes ces définitions et redéfinitions me rappellent un personnage joué par Jon Lovitz dans Saturday Night Live179 : il imagine des explications fantaisistes pour justifier son propre comportement. Il continue à creuser, à chercher, jusqu’au moment où il croit lui-même aux raisons qu’il a inventées, et s’exclame avec un sourire satisfait : « Mais oui ! C’est ça ! »

Il en est allé de même avec les capacités techniques. Les gravures et peintures anciennes représentaient couramment les grands singes avec une canne ou d’autres instruments – le plus célèbre exemple se trouve dans le Systema Naturae de Carl von Linné en 1735. L’utilisation d’outils par les grands singes était bien connue et ne suscitait pas la moindre controverse à cette époque. Les artistes mettaient probablement des outils dans les mains des primates pour leur donner une apparence plus humaine, et c’est pour une raison diamétralement opposée que les anthropologues du XXe siècle ont fait de l’outil un signe de puissance intellectuelle. À partir de là, les assertions sur la technologie des grands singes ont été réexaminées et mises en doute, voire tournées en ridicule, tandis que la nôtre a été tenue pour une preuve de supériorité mentale. C’est pourquoi la découverte (ou redécouverte) de l’utilisation d’outils par les grands singes dans la nature a été un tel choc. J’ai entendu des anthropologues suggérer, pour tenter de minimiser son importance, que les chimpanzés avaient peut-être appris à utiliser des outils en regardant les hommes, comme si c’était plus réaliste que d’avoir développé ces techniques eux-mêmes. Cette idée remonte, évidemment, au temps où l’imitation n’avait pas encore été déclarée propre aux humains. Toutes ces thèses ne brillent pas par leur cohérence ! Quand Leakey a suggéré que nous devions soit reconnaître les chimpanzés comme des hommes, soit redéfinir l’homme ou les outils, les scientifiques ont bien sûr préféré la deuxième option. Redéfinir l’homme ne passera jamais de mode, et on saluera chaque nouvelle définition d’un : « Mais oui ! C’est ça ! »

Il y a encore plus honteux que cette manie humaine de se frapper orgueilleusement la poitrine – autre comportement typique des primates –, c’est la tendance à dénigrer les autres. Et pas seulement les autres espèces : pensons à la longue histoire du mâle « caucasien » qui se déclare génétiquement supérieur à tout le monde. Le triomphalisme ethnique franchit les frontières de notre espèce lorsque nous décrivons les Néandertaliens comme des brutes épaisses. Pourtant, nous savons aujourd’hui que leurs cerveaux étaient légèrement plus volumineux que les nôtres, que certains de leurs gènes ont été absorbés dans notre génome et qu’ils connaissaient le feu, les enterrements, les haches, les instruments de musique, etc. Peut-être nos frères finiront-ils par gagner un peu de respect. En revanche, quand on en arrive aux grands singes, le mépris continue. Lorsqu’en 2013 le site de la BBC a posé la question : « Êtes-vous aussi stupide qu’un chimpanzé ? », j’étais curieux de savoir comment il avait estimé le niveau d’intelligence de cet animal. Mais la page Web (qui, depuis, a été supprimée) ne proposait qu’un test de connaissances générales sur les affaires du monde : rien à voir avec les grands singes. Ces derniers ne servaient que de faire-valoir à notre espèce. Pourquoi choisir pour cela les chimpanzés, et pas les sauterelles ou les poissons rouges, par exemple ? La raison est claire : tout le monde est prêt à croire que nous sommes plus intelligents que ces animaux-là, alors que, pour des espèces plus proches de nous, nous n’en sommes pas tout à fait sûrs. C’est à cause de cette insécurité que nous adorons le contraste entre nous et les autres hominidés, et c’est elle aussi que reflètent des titres de livre agressifs comme Not a Chimp ! [Pas un chimpanzé !] ou Just Another Ape ? [Un grand singe comme un autre ?]180.

Cette même insécurité a été tangible dans les réactions provoquées par Ayumu. Les gens qui regardaient la vidéo de sa performance sur Internet soit n’y croyaient pas du tout et disaient que c’était sûrement un canular, soit faisaient des commentaires comme : « J’ai du mal à croire que je suis plus idiot qu’un singe ! » L’expérience a tellement scandalisé que des scientifiques américains ont estimé de leur devoir de suivre un entraînement spécial pour battre le chimpanzé. Quand il l’a appris, Tetsuro Matsuzawa, le scientifique japonais qui a mené le projet Ayumu, s’est pris la tête entre les mains. Dans sa charmante chronique des coulisses de l’évolution cognitive, Virginia Morrell rapporte la réaction de Matsuzawa :

Vraiment, je ne peux pas le croire. Avec Ayumu, comme vous l’avez vu, nous avons découvert que les chimpanzés sont meilleurs que les humains à un type de test de mémoire. C’est quelque chose qu’ils font immédiatement, et c’est une chose – une seule chose – qu’ils font mieux que les humains. Je sais que cela en a contrarié beaucoup. Et aujourd’hui ces chercheurs se sont entraînés pour devenir aussi bons qu’un chimpanzé. Je ne comprends vraiment pas ce besoin que nous avons d’être toujours supérieurs dans tous les domaines181.

Si la pointe émergée de l’iceberg fond depuis des décennies, les mentalités changent très peu. Au lieu d’en discuter plus longuement ici ou d’évoquer les toutes dernières affirmations d’exceptionnalité, je vais explorer quelques assertions qui sont déjà proches de la retraite. Elles dévoilent la méthodologie sous-jacente aux tests d’intelligence, cruciale pour les résultats que nous obtenons. Comment soumet-on un chimpanzé – ou un éléphant, ou une pieuvre, ou un cheval – à un test de QI ? On pourrait croire que cette phrase est le commencement d’une blague, mais c’est en fait une des questions scientifiques les plus épineuses. Le QI humain lui-même est controversé, en particulier quand on compare des groupes culturels ou ethniques, mais, lorsqu’il s’agit d’espèces distinctes, les problèmes sont encore plus grands.

Je suis prêt à croire la récente étude qui prouve que les gens qui aiment les chats sont plus intelligents que ceux qui aiment les chiens, mais il est beaucoup plus ardu de comparer l’intelligence des chats à celle des chiens. Ces espèces sont si différentes qu’il est difficile d’imaginer un test qu’elles puissent toutes deux percevoir et approcher de la même façon. Toutefois, il ne s’agit pas seulement de comparer deux espèces animales, mais de les comparer à nous, ce qui est encore plus délicat. Et, quand il s’agit de nous-mêmes, nous abandonnons souvent totalement notre esprit critique. Si la science est très sourcilleuse devant toute nouvelle découverte en cognition animale, elle ne l’est pas du tout face aux affirmations sur notre propre intelligence. Elle avale tout, l’hameçon, la ligne et le bouchon, surtout quand l’assertion – contrairement à l’exploit d’Ayumu – va dans le sens attendu. Le grand public est ainsi induit en erreur, car toute déclaration de ce type suscite inévitablement des études qui la remettront en cause. Les différences de résultats sont souvent dues à une question de méthodologie. Le sujet peut sembler fastidieux, mais il touche au cœur de la question : sommes-nous trop bêtes pour comprendre l’intelligence des animaux ?

Pour nous, scientifiques, la méthodologie est tout. Nous y sommes donc très attentifs. Quand nos singes capucins ont obtenu de mauvais résultats au test de reconnaissance faciale sur écran tactile, nous avons longuement examiné les chiffres, et finalement nous avons découvert que les fois où ils faisaient tant de fautes se produisaient toujours le même jour de la semaine. On a compris qu’ils étaient perturbés par l’une de nos étudiantes bénévoles, qui suivait pourtant les instructions à la lettre durant le test. Cette étudiante, agitée et nerveuse, changeait de position ou retouchait sa coiffure en permanence ; apparemment, cela rendait les singes nerveux aussi. Leurs performances se sont radicalement améliorées dès que nous avons retiré cette jeune femme du programme. De même, on a fait récemment une découverte : les expérimentateurs masculins – pas les femmes – stressent tellement les souris que cela influe sur leurs réactions. Mettre dans la pièce un t-shirt porté par un homme produit le même effet, ce qui suggère l’importance de l’odorat182. Cela veut dire, bien sûr, que les études sur les souris n’auront pas les mêmes résultats selon qu’elles seront effectuées par des hommes ou par des femmes. Les détails méthodologiques sont beaucoup plus importants que nous ne voulons bien l’admettre, et particulièrement cruciaux dans les comparaisons entre espèces.

SAVOIR CE QUE LES AUTRES SAVENT

Imaginons que des extraterrestres venus d’une galaxie lointaine débarquent sur terre et se demandent si une espèce est différente de toutes les autres. Je ne suis pas convaincu qu’ils nous choisiraient, mais supposons qu’ils le fassent. Pensez-vous qu’ils justifieraient leur décision en disant que nous savons ce que les autres savent ? Avec toutes les capacités que nous possédons, toute la technologie que nous avons inventée, s’intéresseraient-ils à la façon dont nous nous percevons mutuellement ? Ce serait un choix fantasque et étrange ! C’est pourtant cette caractéristique précise que la communauté scientifique juge la plus digne d’attention depuis vingt ans. On l’appelle la théorie de l’esprit, la TOM (theory of mind) : c’est la capacité de saisir les états mentaux des autres. Notre fascination pour la TOM n’a même pas commencé avec notre espèce. Quelle ironie ! Emil Menzel a été le premier à se demander ce qu’un individu sait de ce que les autres savent, mais au sujet de jeunes chimpanzés.

Dans ses expériences de la fin des années 1960, Menzel emmenait par la main un jeune grand singe dans un enclos verdoyant de Louisiane pour lui montrer de la nourriture cachée ou un objet effrayant, un serpent en plastique par exemple. Après quoi il ramenait le jeune dans le groupe et lâchait tout le monde. Les autres allaient-ils détecter ce que savait l’un d’entre eux, et, si oui, comment allaient-ils réagir ? Pourraient-ils faire la différence entre les cas de la nourriture et du serpent ? Certainement, car ils suivaient avec empressement un singe qui savait où se trouvait un aliment, mais s’écartaient de celui qui venait de voir un serpent caché. En imitant l’enthousiasme ou la frayeur de l’autre, ils avaient une petite idée de ce qu’il savait183.

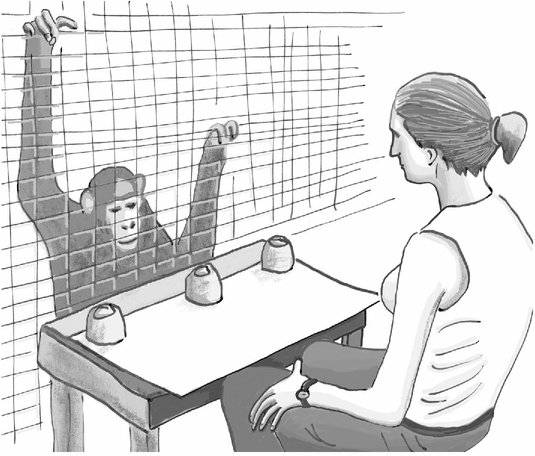

Les scènes autour de la nourriture étaient particulièrement révélatrices. Si celui qui « savait » était de rang inférieur à ceux qui « devinaient », le premier avait toutes les raisons de dissimuler son information pour éviter que les aliments ne tombent entre de mauvaises mains. Nous avons récemment répété ces tests sur nos chimpanzés et nous avons constaté le même subterfuge que Menzel. Katie Hall retirait deux de nos chimpanzés de leur enclos extérieur et les gardait temporairement à l’intérieur d’un bâtiment. Reinette, qui était de rang inférieur, pouvait regarder l’enclos par une petite fenêtre, mais Georgia, de rang supérieur, n’en avait pas la possibilité. Katie allait cacher deux aliments : une banane entière et un concombre entier. Devinez ce que les chimpanzés préfèrent ! Elle dissimulait la nourriture sous un pneu, dans un trou du sol, dans de hautes herbes, derrière un poteau d’escalade ou ailleurs, et, de l’intérieur du bâtiment, Reinette suivait tous ses mouvements. Puis nous relâchions les deux chimpanzés au même moment. Georgia avait compris que nous avions caché des aliments, mais elle ne savait pas où. Elle avait appris à regarder attentivement Reinette, qui marchait aussi nonchalamment que possible tout en rapprochant de plus en plus Georgia du concombre caché. Reinette s’asseyait un peu plus loin, et Georgia creusait avec ardeur pour déterrer le légume. Alors qu’elle était occupée à cette tâche, Reinette courait vers la banane.

Toutefois, plus nous répétions l’expérience, plus Georgia détectait ces ruses tactiques. Il existe une règle tacite chez les chimpanzés : si tu tiens quelque chose dans tes mains ou si tu l’as dans ta bouche, cela t’appartient, même si ton statut est inférieur. Cependant, avant la prise en main, lorsque deux individus approchent d’un aliment, le dominant a la priorité. Georgia devait donc arriver devant la banane avant que Reinette n’ait mis la main dessus. Après de nombreux tests avec différentes combinaisons d’individus, Katie a conclu que les chimpanzés de haut rang exploitent le savoir des autres en étant très attentifs à la direction de leur regard : en regardant où ils regardent. Leurs partenaires, en revanche, font de leur mieux pour dissimuler ce qu’ils savent en ne posant pas les yeux où ils ne veulent pas que l’autre aille. Les deux chimpanzés semblent parfaitement conscients que l’un possède des connaissances qui font défaut à l’autre184.

Ce jeu du chat et de la souris montre à quel point le corps est important. Ce que nous savons de nous-mêmes, nous l’apprenons souvent de l’intérieur de notre corps, et ce que nous savons des autres, nous le lisons souvent dans leur langage corporel. Nous sommes très attentifs à la posture, aux gestes et aux expressions faciales des autres, comme de nombreux animaux, par exemple nos animaux de compagnie. C’est pourquoi Menzel n’a jamais aimé le vocabulaire de la « théorie », qui s’est imposé une fois que la TOM est devenue le grand sujet, à la suite d’autres recherches sur les grands singes. La question centrale est alors devenue : les grands singes, ou les enfants, ont-ils une théorie de l’esprit des autres185 ? Moi non plus, je n’aime pas beaucoup cette terminologie, car elle laisse entendre que nous comprenons les autres par une évaluation rationnelle, un peu comme les processus physiques, tels le gel de l’eau ou la dérive des continents. Cela me paraît bien trop cérébral et désincarné. Je doute sérieusement que nous, ou d’autres animaux, saisissions l’état mental de quelqu’un à un niveau aussi abstrait.

Certains parlent même de lecture de la pensée, expression qui rappelle les tours télépathiques des magiciens (« Je vais deviner la carte que vous avez à l’esprit »). Mais le magicien se fonde entièrement sur la carte qu’il vous a vu regarder ou sur d’autres indices visuels, car on ne peut pas lire la pensée. Tout ce qu’on peut faire, c’est comprendre ce que les autres ont vu, entendu ou senti, et déduire de leur comportement ce qu’ils vont faire ensuite. Faire sens de toutes ces informations n’est pas une mince affaire et demande beaucoup d’expérience, mais c’est une lecture du corps, pas de l’esprit. Elle nous permet de voir une situation du point de vue d’un autre ; c’est pourquoi je préfère le terme de prise de perspective. Nous utilisons cette capacité à notre avantage, mais aussi au profit des autres, comme lorsque nous réagissons à la détresse ou répondons aux besoins de quelqu’un. De toute évidence, nous sommes ici plus près de l’empathie que de la TOM.

L’empathie humaine est une capacité d’une importance cruciale ; elle est le ciment de sociétés entières et nous relie à ceux que nous aimons et auxquels nous tenons. Elle est bien plus fondamentale pour la survie que la connaissance de ce que les autres savent. Mais, puisqu’elle appartient à l’immense partie immergée de l’iceberg – aux caractéristiques que nous partageons avec tous les mammifères –, elle ne bénéficie pas du même respect. De plus, l’empathie paraît relever de l’émotionnel, que la science cognitive a tendance à mépriser. Peu importe que la prise de perspective originelle, celle dont toutes les autres dérivent, soit probablement la compréhension de ce que les autres veulent, de ce dont ils ont besoin, ou de ce que nous pouvons faire pour les satisfaire et les aider au mieux. Elle est essentielle pour la reproduction, puisque les mamans mammifères doivent être à l’écoute des besoins émotionnels des nourrissons quand ils ont froid, faim ou qu’ils sont en danger. L’empathie est un impératif biologique186.

« Prendre la place, par la fantaisie [l’imagination], de celui qui souffre » : c’est ainsi qu’Adam Smith, le père de l’économie, définit la prise de perspective empathique. Celle-ci est très répandue en dehors de notre espèce. Il y a même des cas spectaculaires où les grands singes, les éléphants ou les dauphins s’entraident dans des circonstances dramatiques187. Par exemple, ce mâle alpha chimpanzé d’un zoo suédois qui a sauvé la vie d’un petit. Le jeune s’était pris dans une corde et il était en train de s’étrangler. Le mâle l’a soulevé (supprimant de ce fait la pression sur la corde) et, précautionneusement, a libéré son cou. Il a ainsi montré qu’il comprenait que les cordes étouffent et qu’il savait ce qu’il fallait faire dans ces situations. S’il avait tiré le jeune, ou la corde, il n’aurait fait qu’aggraver les choses.

Je parlerai ici d’aide ciblée, une assistance fondée sur une évaluation de la situation précise de l’autre. Un des cas les plus anciens rapportés dans la littérature scientifique remonte à 1954, au large des côtes de Floride. Lors d’une expédition de capture pour un aquarium public, un bâton de dynamite a été jeté sous l’eau près d’un banc de grands dauphins. Dès qu’une victime étourdie est remontée à la surface, penchant lourdement sur le flanc, deux autres dauphins sont venus à son secours : « Ils sont arrivés par-dessous, un de chaque côté, et ont placé la partie latérale haute de leur tête approximativement sous les nageoires pectorales du blessé ; ils l’ont maintenu à flot à la surface, apparemment pour lui permettre de respirer, alors qu’il était encore à moitié assommé. » Les deux sauveteurs étaient submergés, ils n’ont donc pas pu respirer pendant tout le temps qu’a duré leur effort. Le banc est resté à proximité : les dauphins ont attendu que leur compagnon reprenne ses esprits, après quoi ils se sont tous enfuis à vive allure en faisant des bonds prodigieux188.

Deux dauphins en soutiennent un troisième en le prenant entre eux. Ils maintiennent à fleur d’eau la victime étourdie pour que son évent soit au-dessus de la surface, alors que leurs propres évents sont submergés. D’après Siebenaler et Caldwell (1956).

On a observé un autre cas d’aide ciblée au Burgers’ Zoo. Après avoir nettoyé le hall intérieur et lâché les chimpanzés, les soigneurs animaliers avaient lavé au jet tous les pneus et les avaient enfilés un par un sur une perche horizontale qui dépassait de la structure d’escalade. Dès qu’elle a vu les pneus, Krom, une femelle, en a voulu un qui contenait de l’eau. Les chimpanzés se servent souvent des pneus pour boire. Malheureusement, celui-ci était tout au bout : il y avait de nombreux pneus pesants suspendus devant lui. Krom a tiré de toutes ses forces celui qu’elle voulait, mais sans réussir à le faire bouger. Elle a essayé vainement de résoudre son problème pendant dix minutes. Personne ne faisait attention à elle, sauf Jakie, un chimpanzé de sept ans dont elle s’était occupée quand il était plus jeune. Dès que Krom a baissé les bras et s’est éloignée, Jakie s’est approché. Sans hésitation, il a poussé les pneus un à un pour les faire tomber de la perche, d’abord celui de devant, puis le deuxième, etc., comme tout chimpanzé sensé l’aurait fait. Quand il est arrivé au dernier pneu, il l’a retiré délicatement pour ne pas renverser l’eau et l’a apporté directement à sa tante, le posant devant elle. Krom a accepté le cadeau sans remerciements particuliers. Elle avait déjà commencé à prendre de l’eau dans sa main quand Jakie est parti189.

J’ai compilé un grand nombre d’exemples d’aide perspicace dans L’Âge de l’empathie, et je suis heureux qu’il y ait enfin aujourd’hui des expériences contrôlées190. Par exemple, au PRI, où vit Ayumu, deux chimpanzés ont été placés côte à côte, l’un devant deviner de quelle sorte d’outil l’autre avait besoin pour atteindre un aliment appétissant. Le premier chimpanzé avait le choix entre différents outils – comme une paille pour aspirer le jus ou un râteau pour rapprocher la nourriture –, mais un seul pouvait être utile au second. Ce dernier devait juger la situation de son partenaire avant de lui donner l’outil le plus adéquat à travers une fenêtre. C’est bien ce qu’a fait le chimpanzé, qui s’est donc montré capable de comprendre les besoins spécifiques de l’autre191.

La question suivante consiste à déterminer si les primates comprennent l’état interne d’un autre, par exemple la différence entre le partenaire qui a faim et celui qui est rassasié. Vous passeriez-vous de votre précieuse nourriture pour l’offrir à quelqu’un qui, devant vous, vient de finir un bon repas ? C’est la question que la primatologue japonaise Yuko Hattori a posée aux singes capucins de notre colonie.

Les capucins peuvent être assez généreux et sont très conviviaux quand ils mangent : ils sont souvent assis en bande à mastiquer ensemble. Lorsqu’une femelle enceinte hésite à descendre au sol pour ramasser elle-même ses fruits (ces singes arboricoles se sentent plus en sécurité en hauteur), nous avons vu d’autres singes en ramasser plus qu’ils n’en avaient besoin et lui en apporter des poignées. Dans l’expérience, nous avons séparé deux singes par un filet assez large pour qu’ils puissent passer le bras à travers, et donné à l’un un petit seau avec des tranches de pomme. Dans ces situations, le singe approvisionné donne souvent de la nourriture à son partenaire qui n’a rien reçu. Il s’assoit près du filet de séparation et laisse l’autre passer le bras pour lui enlever les aliments des mains ou de la bouche – il arrive même qu’il pousse la nourriture vers l’autre. Ce comportement est remarquable, car les circonstances permettent au possesseur d’éviter complètement de partager s’il reste loin du filet. Nous avons toutefois constaté une exception à cette générosité : si leur partenaire venait de manger, les singes devenaient plus parcimonieux. Cela pourrait bien sûr s’expliquer par l’attitude du partenaire, qui, rassasié, s’intéressait moins à la nourriture, mais les singes ne se montraient avares que s’ils l’avaient vu manger. Quand le partenaire avait été nourri hors de leur vue, il était traité avec autant de générosité que les autres. Yuko a conclu que les singes jugent du besoin, ou de son absence, chez leurs compagnons sur la base de ce qu’ils les ont vus manger192.

Chez les enfants, la compréhension des besoins et des désirs se développe des années avant la conscience de ce que savent les autres. Ils lisent les « cœurs » bien avant les esprits. Cela suggère que nous sommes sur la mauvaise piste en formulant tout cela en termes de pensée abstraite et de théories sur les autres. Très jeunes, par exemple, les enfants sont conscients que celui qui cherche son lapin sera heureux de le retrouver, alors que celui qui cherche son chien restera indifférent au lapin193. Ils comprennent ce que les autres veulent. Les humains ne font pas tous usage de cette capacité ; c’est pourquoi nous avons deux types de donneurs de cadeaux : ceux qui vont se plier en quatre pour trouver ce qui vous ferait plaisir et ceux qui vous offrent ce qu’ils aiment. Même les oiseaux font mieux. Dans une de ces vagues cognitives typiques de notre domaine, on a suggéré l’existence d’une prise de perspective empathique chez les corvidés. Le geai des chênes mâle fait la cour aux femelles en leur offrant de délicieuses friandises. Postulant que tout mâle souhaite impressionner, des expérimentateurs l’ont laissé choisir entre deux mets : des larves de fausse teigne et des vers de farine. Mais, avant de lui donner l’occasion d’alimenter sa partenaire, ils ont eux-mêmes nourri la femelle avec un de ces deux aliments. Voyant cela, le mâle a changé son choix. Si sa partenaire venait de manger des larves de fausse teigne, il choisissait les vers de farine, et vice versa. Mais il ne le faisait que s’il avait vu l’expérimentateur la nourrir. L’oiseau mâle prenait donc en compte ce que sa partenaire venait de manger, peut-être en supposant qu’elle aimerait changer de goût194. Les geais aussi peuvent attribuer des préférences à un autre en adoptant son point de vue.

On peut donc se demander pourquoi la prise de perspective a été déclarée comme étant unique à l’homme. Pour le comprendre, il faut se rappeler une intéressante série d’expériences menée sur des chimpanzés dans les années 1990. Dans ces études, les primates pouvaient obtenir des informations sur des aliments cachés en demandant de l’aide soit à un expérimentateur qui avait vu où on les avait dissimulés, soit à un autre qu’on avait mis dans un coin avec un seau sur la tête. De toute évidence, ils auraient dû ignorer le second, qui n’avait aucune idée de la solution, et suivre les indications du premier. Mais ils n’ont fait aucune distinction. Un grand singe pouvait aller réclamer un gâteau à un expérimentateur assis hors de sa portée avec un bandeau sur les yeux. Les chimpanzés allaient-ils comprendre qu’il est absurde de tendre une main ouverte à quelqu’un qui ne la voit pas ? Après de nombreux tests de ce genre, on a conclu que les chimpanzés ne comprennent pas le savoir qu’ont les autres, et ne se rendent même pas compte que, pour savoir, il faut voir. C’était une conclusion très étrange, puisque l’auteur principal de l’expérience raconte lui-même que les grands singes adorent jouer à se mettre des seaux ou des couvertures sur la tête et à déambuler jusqu’à se rentrer dedans. Et, quand il se mettait lui-même quelque chose sur la tête, il devenait immédiatement la cible d’attaques joueuses de ces grands singes, qui profitaient de sa non-voyance195. Ils savaient que le chercheur ne pouvait plus les voir et essayaient de le prendre par surprise.

Je connaissais un duo de jeunes mâles chimpanzés qui adoraient nous jeter des pierres. Très bons tireurs à longue distance, ils le faisaient invariablement dès que je mettais l’œil derrière mon appareil photo, perdant ainsi le contact visuel. Un tel comportement suffit à montrer que les grands singes comprennent la vision des autres et que les tests avec des chercheurs aux yeux bandés devaient passer à côté de quelque chose. Mais, comme si souvent chez les expérimentateurs, on a donné la priorité aux expériences en laboratoire sur les observations de terrain. On a donc proclamé fièrement l’exception humaine et tiré cette terrible conclusion : les grands singes ne possèdent « rien qui ressemble même de loin à une TOM »196.

Ce résultat a été salué chaleureusement, et on continue à le propager aujourd’hui, bien qu’il n’ait pas résisté à l’examen. Dans ma propre institution, le Centre Yerkes sur les primates, David Leavens et Bill Hopkins ont mené des tests dans lesquels ils ont posé une banane à l’extérieur de l’enclos des chimpanzés, à un endroit où des gens passaient régulièrement. Les chimpanzés allaient-ils attirer l’attention de ces humains pour qu’ils leur donnent le fruit ? Feraient-ils la distinction entre ceux qui pouvaient les voir et ceux qui ne le pouvaient pas ? Si oui, cela suggérerait qu’ils comprenaient la perspective visuelle d’un autre individu. Ils ont bien fait la distinction : ils ont adressé des signes visuels aux gens qui regardaient dans leur direction, mais ont crié et tambouriné sur le métal quand on ne les remarquait pas. Ils ont même montré la banane pour préciser leur souhait. Une femelle chimpanzé qui craignait d’être mal comprise a d’abord montré de la main la banane, puis, d’un doigt, sa bouche197.

Le signalement intentionnel n’est pas réservé aux grands singes en captivité ; on l’a bien vu quand des scientifiques ont placé un faux serpent sur le chemin de chimpanzés sauvages. Ils ont enregistré les cris d’alarme des grands singes dans une forêt d’Ouganda et découvert que leurs appels n’étaient pas une simple réaction de peur : les chimpanzés vocalisent que le serpent soit près ou loin d’eux. C’est plutôt un avertissement : ils appellent davantage quand d’autres sont présents, en particulier des amis qui n’ont pas remarqué le serpent. Ceux qui lancent le signal font des allers et retours des yeux entre les chimpanzés voisins et le danger, et ils appellent davantage en direction de leurs compagnons qui ignorent le péril que de ceux qui le connaissent déjà. Les lanceurs d’appel informent donc spécifiquement ceux qui ne savent pas, probablement parce qu’ils comprennent que, pour savoir, il faut voir198.

Brian Hare, alors étudiant au Centre Yerkes sur les primates, a mené un test crucial sur ce lien. Il voulait savoir si les grands singes utilisent l’information dont ils disposent sur ce que voit un autre. Un individu de rang inférieur était incité à ramasser de la nourriture devant un autre de rang supérieur. C’est une situation délicate, et en général le subordonné préfère éviter la confrontation. On lui donnait le choix entre des aliments que le dominant avait vu cacher et d’autres qui avaient été dissimulés en son absence. Le subordonné, lui, avait tout vu. Dans une compétition ouverte, comme une chasse aux œufs de Pâques, la solution la plus sûre pour lui est de ne prendre que les aliments dont le dominant ignore l’existence. C’est exactement ce que les subordonnés ont fait dans l’expérience, montrant ainsi qu’ils comprenaient que, si le dominant n’avait pas vu camoufler ces aliments, il ne pourrait pas le savoir199. L’étude de Brian a rouvert toute la question de la TOM chez l’animal. Et il y a eu des rebondissements inattendus : un singe capucin de l’université de Kyoto et plusieurs macaques d’un centre de recherche néerlandais ont réussi des tâches similaires200. C’est pourquoi l’idée d’une prise de perspective visuelle limitée à notre espèce est aujourd’hui obsolète. Isolément, chacune de ces expériences n’est peut-être pas tout à fait inattaquable, mais, à elles toutes, elles pèsent en faveur d’aptitudes à la prise de perspective dans d’autres espèces.

C’est grâce au travail pionnier de Menzel et en hommage à ce qu’il a accompli que nous continuons à cacher de la nourriture ou des serpents, et à opposer ceux qui devinent et ceux qui savent. Ce dispositif reste le paradigme classique pour évaluer ces capacités, chez les humains comme dans les autres espèces. C’est le fils de Menzel, Charles Menzel, qui a effectué l’expérience peut-être la plus révélatrice. Comme son père, Charlie est un penseur profond qui ne se satisfait pas de tests ou de réponses faciles. Au Centre de recherche sur le langage, à Atlanta, il a laissé une femelle chimpanzé nommée Panzee le regarder pendant qu’il cachait de la nourriture dans la pinède autour de son enclos. Charlie creusait un petit trou dans le sol et y mettait un paquet de M & M’s, ou bien dissimulait une barre chocolatée dans des buissons. Panzee suivait tout cela de derrière les barreaux. Puisqu’elle ne pouvait pas aller où se trouvait Charlie, il lui serait nécessaire de se faire aider par des hommes pour obtenir les aliments cachés. Parfois, Charlie agissait à une heure où tout le personnel avait déjà quitté les lieux, ce qui signifie que, jusqu’au lendemain matin, Panzee ne pouvait communiquer avec personne sur ce qu’elle savait. Quand les soigneurs arrivaient, ils n’étaient pas au courant de l’expérience. Panzee devait d’abord attirer leur attention, puis donner l’information à un individu qui n’avait aucune idée de ce qu’elle « racontait ».

Pendant une démonstration directe des aptitudes de Panzee, Charlie m’a confié que ceux qui s’occupent des grands singes ont une bien meilleure opinion de leurs capacités mentales que le philosophe ou le psychologue moyen. C’était essentiel pour cette expérience, m’a-t-il expliqué, car cela signifiait que Panzee s’adressait à des gens qui la prenaient au sérieux. Tous ceux qu’elle a interpellés ont dit qu’ils avaient d’abord été surpris par son comportement, mais qu’ils avaient vite compris ce qu’elle voulait qu’ils fassent. En suivant ses gestes, ses signes, ses halètements, ses appels, ils n’ont pas eu de mal à trouver les bonbons cachés dans la forêt. Sans ses instructions, ils n’auraient jamais su où chercher. Panzee n’a jamais indiqué une mauvaise direction ni des lieux qui avaient été utilisés auparavant. Le résultat était une communication à propos d’un événement passé, présent dans la mémoire du grand singe, à des membres d’une espèce différente qui en ignoraient tout. Si l’humain suivait ses instructions correctement et se rapprochait de la nourriture, Panzee hochait vigoureusement la tête pour confirmer (comme si elle disait : « oui ! oui ! ») ; et si l’aliment était encore plus loin, elle levait la main, comme nous, en indiquant sa direction plus haut. Elle avait clairement conscience de savoir quelque chose que l’autre ne savait pas, et elle était assez intelligente pour recruter des humains comme esclaves volontaires afin d’obtenir les friandises qu’elle désirait201.

Pour illustrer la créativité des grands singes en la matière, voici un incident typique de notre station. Derrière les barreaux, une jeune femelle grogne dans ma direction et me regarde avec insistance, les yeux brillants (ce qui indique qu’elle possède une information intéressante), en baissant parfois les yeux pour fixer l’herbe à mes pieds. Je n’ai aucune idée de ce qu’elle veut, jusqu’à ce qu’elle se mette à cracher. En suivant la trajectoire de sa salive, je remarque un petit grain de raisin. Dès que je le lui donne, elle court à un autre endroit pour recommencer son manège. Ayant mémorisé les lieux où les soigneurs ont fait tomber des fruits, elle démontre la précision de son crachat et récolte ainsi trois récompenses.

HANS LE MALIN À L’ENVERS

Alors, pourquoi sommes-nous d’abord parvenus à la mauvaise conclusion, et pourquoi cela s’est-il produit tant de fois avant et depuis ? Les déclarations sur l’absence de certaines capacités sont très diverses : les animaux ne se soucient pas du bien-être des autres, n’imitent pas, ou même ne comprennent pas le phénomène de la gravité. Penser cela d’animaux qui ne volent pas et se déplacent très haut dans les arbres, il faut le faire ! Dans ma propre carrière, j’ai dû affronter le refus d’admettre que les primates se réconcilient après une dispute ou consolent ceux qui ont de la peine. Ou bien on me répondait qu’ils ne le faisaient pas vraiment – comme : « ils n’imitent pas vraiment », « ils ne consolent pas vraiment » –, ce qui déplace immédiatement le débat vers la question : comment distinguer la consolation ou l’imitation réelles de ce qui leur ressemble ? Parfois, j’étais excédé par cette négativité écrasante, et de voir bourgeonner toute une littérature plus captivée par les manques cognitifs des autres espèces que par leurs capacités avérées202. Un peu comme si votre conseiller d’orientation passait son temps à vous dire que vous êtes trop bête pour faire ceci ou cela. Quelle attitude déprimante !

Le problème fondamental de tous ces dénis, c’est qu’il est impossible de prouver une inexistence. Ce n’est pas une question mineure. Quand quelqu’un déclare qu’une capacité donnée est absente dans une autre espèce et avance qu’elle est donc nécessairement apparue récemment dans notre lignée, nous n’avons pas besoin d’examiner les preuves pour mesurer la fragilité de cette assertion. Dans tous les cas, la seule chose que nous puissions conclure avec quelque certitude, c’est que nous n’avons pas réussi à trouver telle ou telle aptitude chez une espèce que nous avons étudiée. Nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin, et sûrement pas transformer cette conclusion en affirmation d’une absence. Pourtant, les scientifiques font cela tout le temps, chaque fois qu’une comparaison homme-animal est en jeu. L’ardeur à trouver ce qui nous distingue l’emporte sur toute prudence raisonnable.

Même pour le monstre du Loch Ness ou l’abominable homme des neiges, vous n’entendrez jamais personne dire qu’il a prouvé leur inexistence – ce qui serait pourtant conforme aux attentes de la plupart d’entre nous. Et pourquoi les États dépensent-ils encore des milliards pour chercher des civilisations extraterrestres alors qu’il n’existe pas le moindre début de preuve qui encouragerait cette quête ? N’est-il pas temps de conclure une fois pour toutes que ces civilisations n’existent pas ? Non, on ne pourra jamais tirer cette conclusion. Il est donc on ne peut plus curieux que d’éminents psychologues ignorent la recommandation d’extrême prudence au sujet de l’absence de preuve. L’une des raisons en est qu’ils testent les grands singes et les enfants de la même façon – du moins dans leur esprit – et obtiennent des résultats contradictoires. Ils font effectuer une série de tâches cognitives par des grands singes et des enfants, et, puisqu’ils ne trouvent pas un seul cas où les grands singes l’emportent, ils proclament que ces différences prouvent que l’homme est unique. Sinon, pourquoi les grands singes n’auraient-ils pas de meilleurs résultats ? Pour comprendre le défaut de cette logique, revenons à Hans le Malin, le cheval qui sait compter. Mais, au lieu de l’évoquer afin d’expliquer pourquoi les capacités de l’animal sont parfois surévaluées, nous allons nous intéresser à l’injuste avantage dont bénéficient les aptitudes humaines.

Les résultats des comparaisons enfants-grands singes suggèrent déjà la réponse. Les grands singes réussissent aussi bien qu’un enfant de deux ans et demi dans les tâches physiques où l’on teste la mémoire, le sens de la causalité et l’utilisation des outils ; cependant, dès qu’il s’agit de capacités sociales, comme apprendre des autres ou suivre les signaux donnés par d’autres, ils sont totalement distancés203. Naturellement, résoudre des problèmes de relations sociales suppose d’entrer en interaction avec un scientifique, ce qui n’est pas nécessaire, ou beaucoup moins, pour résoudre des problèmes physiques. Il paraît donc possible que le point crucial soit l’interface humaine. En général, dans une expérience, les grands singes doivent interagir avec un inconnu en blouse blanche. Les expérimentateurs sont censés être indifférents et neutres : pas de place pour la tendresse, les câlins ou autres gentillesses. Cela n’aide évidemment pas le grand singe à se sentir à l’aise et à s’identifier à l’expérimentateur. Les bambins, eux, sont encouragés à le faire. Et ils sont les seuls à faire face à un membre de leur propre espèce, ce qui les avantage encore plus. Cela n’empêche pas les chercheurs qui comparent les grands singes avec les enfants d’affirmer que tous leurs sujets sont traités exactement de la même façon. Pourtant, maintenant que nous en savons davantage sur les aptitudes des grands singes, le déséquilibre inhérent à cette procédure est de plus en plus difficile à ignorer. Une récente étude sur le mouvement des yeux (qui a mesuré avec précision l’endroit où les sujets regardaient) est parvenue à la conclusion, prévisible, que les grands singes ont une considération spéciale pour les membres de leur propre espèce : ils suivent le regard d’un autre grand singe plus attentivement que celui d’un humain204. Cela pourrait suffire à expliquer pourquoi ils ont de mauvais résultats aux tests relationnels que leur présentent des membres de notre espèce.

Une douzaine d’instituts seulement étudient la cognition des grands singes, et je les ai presque tous visités. J’ai remarqué des procédures où les chercheurs n’ont presque aucune interaction avec les animaux, et d’autres où ils ont une grande proximité physique. Mais la seconde approche n’est possible que si les expérimentateurs ont élevé eux-mêmes les grands singes, ou du moins s’ils les connaissent depuis leur petite enfance. Les grands singes sont bien plus forts que nous, on sait qu’ils ont déjà tué des gens, donc la méthode du contact personnel rapproché n’est pas généralisable. L’autre extrême est un héritage de la procédure traditionnelle des labos de psychologie : transporter un rat ou un pigeon en salle de test avec le moins d’interaction possible. L’idéal ici est l’inexistence de l’expérimentateur – l’absence de toute relation personnelle. Dans certains laboratoires, on appelle les grands singes dans une pièce, on ne leur donne que quelques minutes pour accomplir leur tâche, puis on les renvoie, sans aucun contact joueur ou amical, presque comme dans un exercice militaire. Imaginons que les enfants soient testés dans ces conditions : quels seraient leurs résultats ?

Dans notre centre d’Atlanta, tous nos chimpanzés sont élevés par des membres de leur espèce, et sont donc plus attentifs aux grands singes qu’aux humains. Ils sont « très chimpanzés » comparés aux grands singes dont l’environnement social est plus pauvre ou qui ont été élevés par des humains. Nous ne partageons jamais le même espace, mais nous avons des interactions à travers les barreaux, et toujours nous jouons ou faisons des câlins avant de tester. Nous leur parlons, les mettons à l’aise, leur donnons des cadeaux – nous essayons de créer une atmosphère détendue. Nous voulons qu’ils prennent nos tests comme un jeu, pas comme un travail, et nous ne leur mettons jamais la pression, c’est certain. S’ils sont tendus à cause d’événements en cours dans leur groupe, ou parce qu’un autre chimpanzé cogne violemment à la porte extérieure ou les appelle de toutes ses forces, nous attendons que tout le monde se soit calmé, ou bien nous reportons le test. Tester des grands singes qui ne sont pas prêts est sans intérêt. Si ces procédures ne sont pas suivies, les grands singes peuvent agir comme s’ils ne comprenaient pas la tâche, alors que le vrai problème est leur anxiété ou leur distraction. Bien des résultats négatifs rapportés dans la littérature scientifique s’expliquent peut-être de cette façon.

Les sections méthodologiques des revues scientifiques permettent rarement un regard « en coulisse », lequel à mon avis est crucial. Mon approche personnelle a toujours été la même : nous montrer fermes et amicaux. Fermes au sens où, tout en étant d’humeur égale et en n’ayant jamais d’exigences capricieuses, nous ne nous laissons pas marcher sur les pieds par les animaux, par exemple quand ils veulent seulement s’amuser et avoir des bonbons gratuitement. Mais aussi amicaux : pas de punition, pas de colère, pas de tentatives de domination. Ces dernières restent trop fréquentes et sont contre-productives, car ces animaux sont de fortes têtes. Pourquoi un grand singe suivrait-il les ordres et directives d’un expérimentateur humain qu’il perçoit comme un rival ? C’est une autre source potentielle de résultats négatifs.

Mon équipe cajole nos partenaires primates, leur offre des cadeaux, leur parle gentiment. Parfois, j’ai l’impression d’être un « conférencier en motivation », par exemple quand Peony, l’une de nos plus vieilles femelles, a dédaigné le test que nous avions mis en place pour elle. Pendant vingt minutes, elle est restée allongée dans un coin. Je me suis assis juste à côté d’elle et je lui ai dit, d’une voix calme, que je n’avais pas toute la journée devant moi et que ce serait super si elle voulait bien s’y mettre. Lentement, elle s’est levée, en me regardant, et s’est rendue dans la chambre d’à côté, où elle s’est assise pour faire le test. Bien sûr – comme on l’a dit au chapitre précédent à propos de Robert Yerkes –, elle n’a pas compris les détails de ce que j’ai dit. Elle a été sensible au ton de ma voix, et elle savait depuis le début ce que nous voulions.

Quelle que soit la qualité de nos relations avec les grands singes, imaginer que nous pouvons les tester de la même manière que des enfants est une illusion ; c’est comme si l’on pensait traiter à égalité un chat et un poisson en les jetant tous les deux dans une piscine. Les poissons, ce sont les enfants. Les psychologues qui les testent leur parlent et leur sourient sans arrêt, ils leur disent où regarder, quoi faire. Une phrase comme : « Regarde cette petite grenouille ! » donne à un enfant beaucoup plus d’informations qu’un grand singe n’en aura jamais sur la forme en plastique vert que vous tenez dans la main. De plus, les enfants sont en général testés en présence de leurs parents, souvent même assis sur leurs genoux. Ils ont la permission de gambader et font face à un chercheur de leur espèce : c’est un énorme avantage sur les grands singes, qui sont assis derrière des barreaux sans indices verbaux ni soutien parental.

Certes, les psychologues du développement tentent de réduire l’influence des parents en leur demandant de ne pas parler ni faire de signes, et ils les obligent parfois à porter des lunettes de soleil ou une casquette pour dissimuler leurs yeux. Mais ces mesures montrent à quel point ils sous-estiment la motivation des parents à voir leur enfant réussir : quand il s’agit de leur progéniture, la vérité objective est le cadet de leurs soucis. Heureusement qu’Oskar Pfungst a conçu des moyens de contrôle bien plus rigoureux lorsqu’il a testé Hans le Malin. Il a découvert que le chapeau à large bord du propriétaire aidait beaucoup le cheval, puisqu’il amplifiait les mouvements de la tête. Tout comme ce propriétaire qui niait à grands cris l’effet qu’il avait sur le cheval même après que celui-ci avait été prouvé, les parents croient peut-être en toute honnêteté ne pas donner d’indices. Mais il existe de trop nombreuses façons de guider le choix d’un enfant assis sur vos genoux – par de subtils mouvements du corps, des regards dans une certaine direction, une suspension de la respiration, des soupirs, des pressions, des caresses ou des murmures d’encouragement. Laisser les parents assister aux tests d’un enfant, c’est chercher les problèmes – le type de problèmes que nous évitons quand nous testons les animaux.

Le primatologue américain Allan Gardner – qui a été le premier à enseigner la langue des signes à un grand singe – a qualifié la partialité en faveur des humains de « guidage Pygmalion ». Dans la mythologie antique, Pygmalion est un sculpteur chypriote tombé amoureux de la statue de femme qu’il a créée. Cette histoire désigne aujourd’hui par métaphore les situations où les résultats de certains enfants s’améliorent pour la seule raison que l’enseignant attend d’eux monts et merveilles. Ce dernier tombe amoureux de ses espoirs, et la prophétie s’autoréalise. Souvenons-nous de ce que pensait Charles Menzel : seuls ceux qui estiment les grands singes comprendront vraiment ce qu’ils essaient de communiquer. Il préconisait donc d’attendre davantage d’eux. Malheureusement, ce n’est pas ce qui leur arrive d’habitude. Les enfants, eux, sont traités de façon si maternante qu’ils vont inévitablement confirmer la supériorité mentale que nous leur prêtons205. Les chercheurs les admirent et les stimulent dès le début, si bien que ces tout-petits se sentent comme des poissons dans l’eau, alors qu’ils traitent souvent les grands singes en rats albinos : gardés à distance, dans le noir, sans les encouragements verbaux que nous prodiguons aux membres de notre espèce.

La science évalue la cognition des enfants et des grands singes d’une façon qui, à première vue, semble similaire. Mais les enfants ne sont pas en cage, on leur parle et ils sont souvent assis sur les genoux de leurs parents. Tout cela les aide à entrer en relation avec l’expérimentateur et à capter des indices non intentionnels. Cela dit, la différence majeure est claire : seuls les grands singes font face à un membre d’une autre espèce. Puisque ces comparaisons désavantagent considérablement une catégorie de sujets, elles ne sont pas concluantes.

Il va sans dire que toutes les comparaisons grands singes-enfants me paraissent foncièrement viciées206.

Souvenez-vous de la façon dont on a testé les grands singes pour déterminer s’ils avaient une TOM – par leurs conjectures sur ce que des humains savent ou ne savent pas. Le problème, c’est que les grands singes en captivité ont toutes les raisons de croire que nous sommes omniscients ! Supposons que mon assistant m’appelle pour me dire que Socko, le mâle alpha, a été blessé dans un affrontement. Je me rends à la station, je me dirige vers lui et je lui demande de se retourner pour me montrer sa balafre au derrière, ce qu’il fait – il me connaît depuis qu’il est bébé. Maintenant, mettez-vous à la place de Socko. Les chimpanzés sont des animaux intelligents, ils essaient toujours de comprendre ce qui se passe. Bien sûr, il se demande comment je suis au courant de sa blessure – je dois être un dieu qui sait tout. Par conséquent, les expérimentateurs humains sont bien les derniers auxquels il faut recourir pour déterminer si les chimpanzés font le lien entre voir et savoir. Ce que nous testons, c’est seulement la théorie des grands singes sur l’esprit humain. Nous n’avons fait de gros progrès – et ce n’est pas par hasard – que lorsque des grands singes ont été confrontés à d’autres grands singes dans les scénarios de chasse à l’œuf.

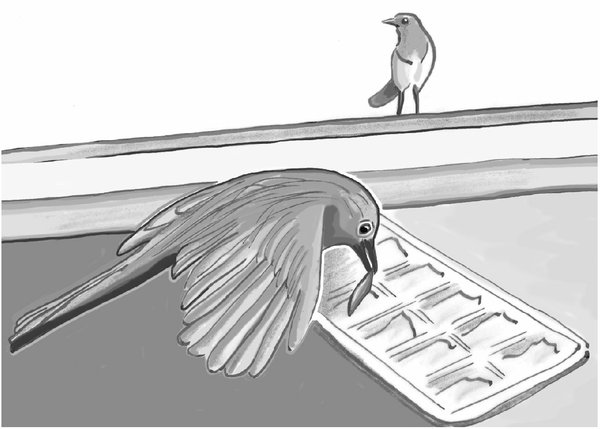

Un pan de la recherche cognitive a eu la chance d’échapper à la barrière entre espèces : il s’agit de l’étude de la TOM chez des animaux si différents de nous que chacun comprend immédiatement que les humains ne sont pas des partenaires adaptés. C’est ce qui s’est passé avec les corvidés. Une véritable observatrice des animaux ayant toujours l’esprit en alerte, l’éthologue britannique Nicky Clayton, a fait une découverte majeure pendant sa pause déjeuner à l’université de Californie à Davis. Assise en terrasse, elle a vu des geais buissonniers s’envoler avec des restes volés sur les tables. Non contents de les cacher, ils les protégeaient contre les voleurs. Si un autre oiseau voyait où ils cachaient leur nourriture, celle-ci serait forcément chapardée. Clayton a remarqué que, une fois leurs rivaux hors de vue, nombre de geais revenaient enfouir leurs trésors ailleurs. Lors de recherches de suivi avec Nathan Emery dans leur laboratoire de Cambridge, elle a laissé des geais cacher des vers de farine soit en privé, soit sous le regard d’un autre geai. Quand ils en avaient l’occasion, les geais transféraient vite leurs vers dans une nouvelle cache – mais seulement si un autre les avait vus. Ils semblaient comprendre que la nourriture était en sécurité si aucun autre oiseau n’avait d’information. De plus, seuls les oiseaux qui avaient eux-mêmes volé des aliments à d’autres recachaient les leurs. Confirmant le dicton « il faut être un voleur pour comprendre un voleur », les geais semblent déduire de leur propre criminalité les mauvaises intentions des autres207.

Un geai buissonnier cache un ver de farine sous le regard d’un autre, qui se trouve derrière une vitre. Dès qu’il sera seul, il s’empressera de recacher son trésor ailleurs, comme s’il avait conscience que l’autre en sait trop.

À nouveau, nous sentons l’inspiration de Menzel dans cette expérience, et elle est encore plus évidente dans une étude sur la prise de perspective chez les corbeaux. Le zoologue autrichien Thomas Bugnyar possédait un mâle de rang inférieur qui était très doué pour ouvrir des boîtes contenant des friandises, mais qui se faisait souvent voler son butin par un mâle dominant agressif. Le premier a alors appris à distraire son rival en ouvrant avec enthousiasme des récipients vides et en faisant semblant d’y manger. Quand l’oiseau dominant découvrait ce qu’il en était, « il piquait une grosse colère et se mettait à jeter des choses partout ». Bugnyar a constaté ensuite que, lorsque les corbeaux s’approchent d’une nourriture cachée, ils prennent en compte ce que savent leurs congénères. Si leurs concurrents ont les mêmes informations qu’eux, ils se dépêchent pour arriver les premiers. Mais si les autres ne savent rien, ils prennent leur temps208.

Globalement, il y a beaucoup de prise de perspective chez les animaux : ils comprennent ce que les autres veulent ou savent. Il reste quelques frontières, bien sûr : peuvent-ils déterminer que l’autre possède une information fausse, par exemple ? Chez les humains, on utilise le test de fausse croyance. Mais ses subtilités sont difficiles à évaluer sans l’aide du langage, et il y a donc pénurie de données pour les animaux. Néanmoins, même si les différences restantes tiennent, la thèse selon laquelle la TOM serait, en bloc, propre aux humains doit être revue au profit d’une vision plus nuancée et graduée209. S’il est probable que les humains se comprennent plus complètement entre eux, le contraste avec les autres animaux n’est pas assez tranché pour que des extraterrestres choisissent automatiquement la TOM comme marqueur principal de notre spécificité.

Cette conclusion se fonde sur des données solides, issues de nombreuses expérimentations, mais j’aimerais ajouter une anecdote qui illustre le phénomène sous un angle entièrement différent. À la station du Centre Yerkes – où les grands singes vivent en plein air dans des enclos herbeux sous le chaud soleil de Géorgie –, j’ai développé un lien fort avec une femelle chimpanzé exceptionnellement brillante nommée Lolita. Un jour, elle a mis au monde un nouveau bébé, et j’avais envie de bien le regarder. Ce n’est pas évident, car un nouveau-né n’est rien qu’une petite boule noire contre le ventre noir de sa mère. J’ai appelé Lolita alors qu’elle se faisait toiletter par un petit groupe en haut de la structure d’escalade, et, dès qu’elle a été assise en face de moi, j’ai montré son ventre. En me regardant, elle a pris la main droite de l’enfant dans sa main droite et la gauche dans sa main gauche. Cela paraît simple, mais, comme le bébé était accroché à son ventre, elle a dû pour cela croiser les bras. Son mouvement ressemblait à celui qu’on fait lorsqu’on croise les bras pour enlever son t-shirt en le prenant par le bas. Après quoi elle a doucement levé le bébé en l’air tout en le tournant sur son axe, puis a décroisé les bras en le tenant en face de moi. Suspendu aux mains de sa mère, le petit me faisait désormais face. Après quelques grimaces et pleurs – les bébés détestent être séparés physiquement d’un ventre douillet –, Lolita l’a vite réinstallé contre elle.

Par ce geste élégant, Lolita a montré qu’elle comprenait que je trouverais son nouveau-né plus intéressant de face que de dos. Adopter la perspective visuelle de quelqu’un d’autre, c’est faire un pas de géant dans l’évolution sociale.

LA PROPAGATION D’HABITUDES

Il y a des dizaines d’années, deux de mes amis ont été choqués par un article de journal qui classait les races de chien par degré d’intelligence. Celle de leur animal – un lévrier afghan – était bonne dernière sur la liste. Naturellement, le mieux classé était le border collie. Outrés, mes amis soutenaient que le lévrier afghan avait été jugé stupide pour une seule raison : son esprit d’indépendance, son obstination, son refus d’obéir aux ordres. Le classement du journal avait pour critère la docilité, disaient-ils, pas l’intelligence. Les lévriers sont peut-être plus proches des chats, qui ne sont inféodés à personne. C’est sans doute pourquoi certains jugent les chats moins intelligents que les chiens. Nous savons toutefois que le manque de réaction des chats aux humains n’est pas dû à l’ignorance. Une étude récente a montré que les félins n’ont aucun mal à reconnaître la voix de leur maître. Le vrai problème est qu’ils s’en moquent, ce qui inspire aux auteurs de l’étude cette remarque : « Les aspects comportementaux des chats qui provoquent l’attachement de leurs propriétaires ne sont toujours pas identifiés210. »

Je devais forcément repenser à cette histoire quand la cognition des chiens est devenue un sujet brûlant. On disait les chiens plus intelligents que les loups, et peut-être même que les grands singes, parce qu’ils étaient plus attentifs aux gestes des hommes. Si l’on disposait deux seaux par terre, un humain en montrait un et le chien allait chercher sa récompense dans celui qu’on lui désignait. Les chercheurs ont conclu que la domestication avait donné au chien un surplus d’intelligence par rapport à ses ancêtres. Mais que signifie le fait que les loups ne suivent pas les indications gestuelles des humains ? Je suis prêt à parier que, avec son cerveau plus volumineux d’environ un tiers que celui du chien, le loup peut sans problème se montrer plus habile que son homologue domestiqué – mais notre seul critère d’évaluation est la façon dont ils réagissent face à nous. Et qui sait si cette différence de réaction est innée, conséquence génétique de la domestication, ou s’explique par la familiarité avec l’espèce qui fait le signe ? C’est le vieux dilemme nature-culture. Le seul moyen de déterminer à quel degré une caractéristique est due aux gènes ou à l’environnement consiste à maintenir constant l’un des deux facteurs pour voir quelle différence produit l’autre. C’est un problème complexe qui n’est jamais complètement résolu. Dans la comparaison chien-loup, cela voudrait dire élever des loups comme des chiens dans un foyer humain. S’ils restent malgré tout différents, c’est probablement la génétique qui joue.

Élever des louveteaux à la maison, c’est un boulot d’enfer. Ils ont énormément d’énergie et respectent moins les limites que les chiots : ils mordent tout ce qu’ils voient. Quand des chercheurs dévoués ont élevé des loups chez eux, l’hypothèse de l’éducation l’a emporté. Les loups élevés par des humains suivaient les signes de la main aussi bien que les chiens. Quelques différences persistaient, néanmoins. Par exemple, les loups regardaient moins les visages humains, et ils étaient plus autonomes. Quand les chiens sont confrontés à un problème qu’ils ne peuvent pas résoudre, ils regardent leur compagnon humain pour recevoir des encouragements ou de l’aide. Les loups ne le font jamais : ils continuent d’essayer et de réessayer par leurs propres forces. Peut-être la domestication est-elle responsable de cette différence-là. Mais c’est moins une question d’intelligence que de tempérament et de relation avec nous, étranges primates bipèdes que le loup a été façonné par l’évolution pour redouter et le chien élevé pour contenter211. Les chiens, par exemple, nous regardent beaucoup dans les yeux. Ils ont détourné les voies cérébrales de la parentalité chez les humains, si bien que nous nous occupons d’eux presque comme de nos enfants. Les propriétaires de chien qui regardent leur animal dans les yeux ressentent une vive montée d’ocytocine – un neuropeptide impliqué dans le lien et l’attachement. En échangeant des regards pleins d’empathie et de confiance, nous jouissons d’une relation très forte avec le chien212.

La cognition nécessite attention et motivation, mais ne se réduit ni à l’une ni à l’autre. Le même problème, nous l’avons vu, perturbe la comparaison entre les grands singes et les enfants, question qui allait resurgir dans la controverse autour de la culture animale. Au XIXe siècle, les anthropologues étaient encore ouverts à la possibilité d’une culture en dehors de notre espèce. Au XXe siècle, ils ont commencé à écrire culture avec un grand C et à proclamer qu’elle était le propre de l’homme. Sigmund Freud et Claude Lévi-Strauss considéraient la culture et la civilisation comme une victoire sur la nature, et l’anthropologue américain Leslie White, dans un livre ironiquement intitulé The Evolution of Culture, a déclaré : « L’homme et la culture sont nés simultanément – par définition213. » Lorsque sont parues les premières descriptions d’une culture animale, définie comme des habitudes apprises des autres – le lavage des patates douces chez les macaques, le cassage des noix chez les chimpanzés ou la technique de la chasse au filet de bulles chez les baleines à bosse –, elles se sont heurtées, bien sûr, à un mur d’hostilité. Une des lignes de défense contre ce concept scandaleux consistait à se concentrer sur le mécanisme d’apprentissage. Si l’on peut montrer que la culture humaine repose sur des mécanismes bien distincts, s’est-on dit à l’époque, il sera peut-être possible de revendiquer l’exclusivité de la culture pour nous. L’imitation est devenue le saint graal de cette bataille.

Il fallait pour cela transformer la vieille définition d’imiter – « accomplir un acte après l’avoir vu faire » – en quelque chose de plus étroit, de plus avancé. C’est ainsi qu’est née la catégorie de l’« imitation vraie » : elle exigeait qu’un individu copie intentionnellement la technique spécifique d’un autre pour atteindre un but précis214. La simple reproduction d’un comportement – un oiseau apprend le chant d’un autre oiseau, par exemple – ne suffisait plus : il fallait le faire avec perspicacité et compréhension. Alors que l’imitation définie à l’ancienne est courante chez une multitude d’animaux, l’imitation vraie est rare. Nous l’avons appris par des expériences où l’on demandait à des grands singes et à des enfants d’imiter un expérimentateur. Ils regardaient un humain ouvrir une boîte de puzzle ou ratisser des aliments avec un outil. Alors que les enfants copiaient l’action qu’on leur montrait, les grands singes ne le faisaient pas. On concluait que les seconds n’avaient pas de capacités imitatives et qu’il était donc impossible qu’ils aient une culture. Le soulagement que ce résultat a causé dans certains cercles m’a abasourdi, car il ne répondait à aucune question fondamentale, ni sur la culture animale ni sur la culture humaine. Il se contentait de tracer une ligne fragile dans le sable.

On voit ici l’interaction entre la redéfinition d’un phénomène et la volonté de trouver ce qui nous distingue, mais il y a aussi un problème méthodologique plus grave : savoir si les grands singes nous imitent ou non est complètement hors de propos. Tout ce qui importe pour qu’une culture naisse dans une espèce, c’est que ses membres apprennent des habitudes les uns des autres. Il n’y a que deux méthodes pour faire une comparaison équitable avec les enfants sur le sujet (si l’on exclut la troisième option, où des grands singes en blouse blanche testeraient à la fois des grands singes et des enfants). La première est de suivre l’exemple du loup : élever des grands singes dans un foyer humain pour qu’ils soient aussi à l’aise que les enfants avec les expérimentateurs humains. La seconde est l’approche dite conspécifique, qui consiste à tester une espèce avec des modèles choisis en son sein.

La première solution a donné immédiatement des résultats : plusieurs grands singes élevés par des humains se sont révélés d’aussi bons imitateurs de notre espèce que les jeunes enfants215. Autrement dit, les grands singes, comme les enfants, sont des imitateurs nés et préfèrent copier l’espèce qui les a élevés. Normalement, il s’agit de la leur, mais, si c’est une autre, ils sont prêts à l’imiter aussi. Prenant modèle sur nous, ils apprennent spontanément à se brosser les dents, à monter à vélo, à allumer des feux, à conduire des voitures de golf, à manger avec des couverts, à peler des pommes de terre et à passer la serpillière. Cela me rappelle les cas frappants, rapportés sur Internet, de chiens élevés par des chats : adoptant des comportements de félins, ils entrent dans des cartons, rampent dans de tout petits espaces, se lèchent les pattes pour nettoyer leur museau ou s’asseoient en croisant les pattes avant.