CHAPITRE 6 Aptitudes sociales

Le vieux mâle Yeroen devait faire un choix de politicien. Chaque jour, il se faisait toiletter par deux mâles rivaux, chacun désireux d’obtenir son soutien. Être au centre de l’attention semblait lui plaire. Lorsqu’il était toiletté par le puissant mâle alpha, qui l’avait détrôné l’année précédente, il se relaxait complètement, car personne n’aurait osé les perturber. Mais quand c’était le mâle plus jeune, la situation était délicate. Voir réunis les deux autres irritait terriblement le mâle dominant, qui considérait qu’ils complotaient contre lui. Il tentait invariablement de les séparer. Il hérissait les poils, poussait des « houts », roulait des mécaniques, tout en martelant des portes et en frappant les femelles, jusqu’à ce que les deux mâles craquent, cessent et quittent la scène. Seule leur séparation pouvait calmer l’alpha. Les chimpanzés mâles rivalisent sans cesse pour le pouvoir, font et défont des pactes sans arrêt, donc les séances de toilettage innocentes n’existent pas. Chacune est un acte politique.

Ce mâle alpha était très populaire et jouissait d’un grand soutien, dont celui de la matriarche, Mama, à la tête des femelles. Si Yeroen avait voulu se la couler douce, il aurait pu choisir de se faire bien voir de l’alpha. Il n’aurait pas fait d’histoires, et jamais sa propre position n’aurait été menacée. En revanche, prendre le parti du jeune mâle ambitieux était risqué. Bien qu’il fût grand et musclé, ce dernier venait juste de sortir de l’adolescence. C’était un vrai novice : il avait si peu d’autorité que, lorsqu’il tentait de mettre fin à une querelle entre deux femelles, comme les mâles dominants sont censés le faire, il risquait de s’attirer les foudres des deux parties. Il avait certes résolu le conflit, mais à ses dépens ! Au lieu de se crier dessus, les femelles se liguaient pour chasser celui qui avait voulu jouer les arbitres. Toutefois, après l’avoir acculé dans un coin, elles étaient assez intelligentes pour ne pas tenter d’en découdre physiquement avec lui : elles connaissaient sa rapidité, sa force et la taille de ses canines. Il était devenu un acteur avec lequel il fallait compter.

Le mâle alpha, au contraire, était si doué pour la conciliation, si impartial dans ses interventions et si protecteur des plus faibles que sa popularité était immense. Il avait instauré la paix et l’harmonie au sein du groupe après une longue période d’agitation. Les femelles étaient toujours prêtes à le toiletter et le laissaient s’amuser avec leurs enfants. Il était probable qu’elles résisteraient à quiconque oserait défier son règne.

Néanmoins, c’est exactement ce qu’a fait Yeroen quand il s’est mis du côté du jeune. Pour détrôner le leader établi, les deux ont entamé une longue campagne qui a provoqué de nombreuses tensions et blessures. Chaque fois que le jeune mâle se mettait à quelque distance du mâle alpha en le provoquant par des cris de plus en plus forts, Yeroen allait s’asseoir juste derrière son champion, mettait ses bras autour de sa taille et huait doucement à ses côtés. Il n’y avait donc aucun doute sur son allégeance. Mama et ses amies femelles ont résisté à cette révolte, parfois en s’engageant dans d’impressionnantes poursuites des deux fauteurs de troubles, mais l’association des muscles du jeune mâle et du cerveau de Yeroen était trop forte. Dès le début, il était évident que Yeroen ne revendiquait pas la position alpha pour lui : il était content de laisser son partenaire faire le sale boulot. Ils n’ont jamais renoncé, et, après plusieurs mois d’affrontements quotidiens, le jeune mâle est devenu le nouvel alpha.

Les deux ont gouverné pendant des années. Yeroen était une sorte de Dick Cheney ou de Ted Kennedy, un pouvoir derrière le trône, mais si influent que, dès que son soutien commençait à faiblir, le trône vacillait. C’est arrivé quelquefois après des conflits autour de femelles sexuellement attirantes. Le nouvel alpha a vite appris que, pour garder Yeroen de son côté, il devait lui accorder des privilèges. La plupart du temps, Yeroen avait le droit de s’accoupler avec les femelles, alors que le jeune alpha ne tolérait cela d’aucun autre mâle.

Pourquoi Yeroen a-t-il apporté son soutien à ce jeune parvenu au lieu de soutenir le pouvoir établi ? On le comprend mieux en lisant les travaux sur la formation d’alliances chez les humains, où les joueurs gagnent en coopérant ou en étudiant les théories de l’équilibre des forces dans les pactes internationaux. Le principe de base est un paradoxe : la force est une faiblesse. L’acteur le plus puissant est le moins attractif pour une alliance politique, car il n’a pas vraiment besoin des autres. Il estime donc que leur soutien va de soi et les traite sans égards. Dans le cas de Yeroen, le mâle alpha en exercice était trop fort pour sa propre sécurité. S’il l’avait rejoint, Yeroen n’y aurait pas gagné grand-chose, car ce mâle, en réalité, n’avait besoin que de sa neutralité. La stratégie la plus intelligente est de choisir un partenaire qui ne peut pas l’emporter sans vous. En apportant son soutien au jeune mâle, Yeroen est devenu faiseur de roi. Il a regagné du prestige et de nouvelles possibilités de s’accoupler.

INTELLIGENCE MACHIAVÉLIQUE

Quand j’ai commencé à observer la plus grande colonie de chimpanzés du monde au Burgers’ Zoo, en 1975, je ne savais pas que j’allais travailler avec cette espèce toute ma vie. De même que j’étais loin de me douter, assis sur le tabouret en bois d’où j’ai observé les primates de cette île boisée pendant près de dix mille heures, que je n’aurais jamais plus cette chance. Je ne savais pas non plus que j’allais m’intéresser aux relations de pouvoir. À cette époque, les étudiants étaient fermement antiestablishment – mes cheveux longs en témoignaient. L’ambition nous paraissait ridicule, et le pouvoir haïssable. Toutefois, en observant les chimpanzés, je n’étais plus très sûr que les hiérarchies soient des institutions purement culturelles, un produit de la socialisation, un phénomène que nous pouvions abolir à tout moment. Elles semblaient plus ancrées que cela. Je n’avais guère de mal à noter la présence des mêmes tendances jusque dans les organisations les plus hippies. Celles-ci étaient en général dirigées par des hommes jeunes qui raillaient l’autorité et prêchaient l’égalitarisme, mais n’avaient aucun scrupule à donner des ordres à tous ceux qui les entouraient et à piquer les petites amies de leurs camarades. Ce n’étaient pas les chimpanzés qui étaient bizarres, c’étaient plutôt les humains qui étaient de mauvaise foi. Les leaders politiques ont l’habitude de dissimuler leur goût du pouvoir sous de plus nobles objectifs : leur volonté de servir la nation, de redresser l’économie. Quand le philosophe politique anglais Thomas Hobbes a postulé un désir irrépressible de pouvoir, il a tapé dans le mille tant pour les humains que pour les grands singes.

La littérature biologique ne m’étant d’aucune aide pour comprendre les manœuvres sociales que j’observais, je me suis tourné vers Nicolas Machiavel. Lors de mes observations, dans les moments de calme plat, je lisais un livre qui datait de plus de quatre siècles. Le Prince m’a offert le bon cadre de pensée pour interpréter ce dont j’étais témoin sur l’île boisée des chimpanzés, même si le philosophe florentin, j’en suis sûr, n’a jamais envisagé cette application particulière de ses idées.

Chez les chimpanzés, la hiérarchie imprègne tout. Quand nous décidons de conduire deux femelles à l’intérieur du bâtiment – comme nous le faisons souvent pour les tests –, l’une est prête à se mettre tout de suite à la tâche tandis que l’autre reste en retrait. La seconde n’ose presque pas récupérer sa récompense et ne touche pas la boîte de puzzle, l’ordinateur ni aucun autre matériel que nous utilisons. Elle en a peut-être envie autant que celle qui le fait, mais elle s’efface devant sa « supérieure ». Il n’y a aucune tension ni hostilité entre elles, et, dehors, dans le groupe, elles sont peut-être d’excellentes amies. Simplement, une femelle domine l’autre.

Chez les mâles, au contraire, le pouvoir est toujours à prendre. Il n’est pas conféré en fonction de l’âge ou d’une autre caractéristique. Il faut se battre pour l’obtenir, puis le défendre jalousement face aux concurrents. Peu après ma longue période de chroniqueur de leur vie sociale, j’ai tout mis par écrit dans La Politique du chimpanzé, un livre où j’ai expliqué au grand public les luttes de pouvoir dont j’avais été témoin241. Je risquais ma carrière académique naissante en attribuant des maneuvres sociales intelligentes à des animaux, une insinuation qu’on m’avait appris à éviter à tout prix. Aujourd’hui, nous savons bien qu’il faut des aptitudes relationnelles considérables pour réussir dans un groupe où l’on compte beaucoup de rivaux, d’amis et de parents, mais à l’époque on voyait rarement de l’intelligence dans le comportement social d’un animal. S’il y avait par exemple une inversion des rangs entre deux babouins, les observateurs en parlaient à la voix passive, comme un événement qui leur était arrivé, pas qu’ils avaient provoqué. Ils se gardaient bien de dire qu’un babouin avait poursuivi l’autre partout en provoquant affrontement sur affrontement, en montrant brutalement ses énormes canines et en s’assurant l’aide d’autres mâles présents. Les observateurs l’avaient évidemment remarqué. Mais, puisque les animaux n’étaient pas censés avoir des buts et des stratégies, cela ne figurait pas dans les rapports.

Parce qu’il rompait délibérément avec cette tradition et présentait les chimpanzés en machiavéliques sournois et intrigants, mon livre a été très remarqué et beaucoup traduit. Newt Gingrich, alors président de la Chambre des représentants aux États-Unis, l’a même inscrit sur la liste des lectures recommandées pour les débutants au Congrès. Mon analyse a suscité beaucoup moins de résistance que je ne le craignais, notamment chez mes collègues primatologues. Manifestement, les temps étaient mûrs, en 1982, pour une approche plus cognitive du comportement social des animaux. Je n’en ai entendu parler qu’après la publication de mon livre, mais Animal Awareness [Conscience animale], de Donald Griffin, était sorti à peine quelques années plus tôt242.

Mon travail s’inscrivait dans une nouvelle Zeitgeist, et j’avais une poignée de prédécesseurs sur lesquels m’appuyer. Il y avait Emil Menzel, dont le livre sur la coopération et la communication des chimpanzés postulait des objectifs et suggérait des solutions intelligentes, et Hans Kummer, qui n’avait cessé de s’interroger sur les motivations de ses babouins pour agir comme ils le faisaient. Kummer voulait comprendre, par exemple, comment ils planifient leurs itinéraires et qui décide où aller : ceux qui sont devant ou ceux qui sont derrière ? Il a divisé le comportement en mécanismes reconnaissables, et souligné que les relations sociales fonctionnent comme des investissements à long terme. Plus que quiconque avant lui, Kummer a combiné éthologie classique et questions de cognition sociale243.

J’avais été impressionné aussi par Les Chimpanzés et moi, d’une jeune primatologue britannique244. Quand je l’avais lu, je connaissais assez les chimpanzés pour ne pas être surpris par les détails de la vie à Gombe Stream, en Tanzanie, telle que la décrit Jane Goodall. Mais le ton de son livre faisait vraiment du bien. Si elle n’explicitait pas nécessairement la cognition de ses sujets, il était impossible de lire ses pages sur Mike – un mâle en ascension qui impressionnait ses rivaux en frappant à grand bruit l’un contre l’autre deux bidons vides de kérosène –, ou sur la vie amoureuse et les relations familiales de Flo la matriarche, sans y voir une psychologie complexe. Les grands singes de Goodall avaient des personnalités, des émotions et des visées sociales. Elle ne les humanisait pas indûment : elle décrivait leurs actes dans une prose simple, sans prétention, qui aurait été parfaitement normale pour raconter une journée au bureau, mais était iconoclaste pour parler des animaux. C’était un progrès considérable, car à l’époque on avait tendance à noyer les descriptions des comportements dans un épais jargon, avec force guillemets, afin d’éviter toute interprétation mentaliste. On évitait même souvent de préciser le nom et le sexe des animaux. (On appliquait à chaque individu le pronom neutre, it.) Les grands singes de Goodall, eux, étaient des agents sociaux, avec des noms et des visages. Loin d’être esclaves de leurs instincts, ils agissaient en architectes de leur destin. Son approche correspondait parfaitement à ce que je commençais à comprendre de la vie sociale des chimpanzés.

L’allégeance de Yeroen au jeune mâle alpha était un bon exemple. Certes, je ne pouvais pas déterminer comment et pourquoi il avait fait son choix, de même que Goodall ne pouvait pas savoir si la carrière de Mike aurait été différente sans ses bidons de kérosène, mais les deux histoires supposaient une tactique délibérée. Identifier précisément la cognition derrière de tels comportements nécessite de collecter une multitude de données systématiques, mais aussi de réaliser des expériences, des jeux stratégiques sur ordinateur, par exemple – nous savons maintenant que les chimpanzés y excellent245.

Je vais vous donner rapidement deux exemples de la façon dont on peut aborder ces problèmes. Le premier est une étude menée au Burgers’ Zoo. Les conflits dans la colonie se limitent rarement aux deux adversaires initiaux : les chimpanzés ont tendance à attirer leurs camarades dans la mêlée. Parfois, une dizaine de chimpanzés, voire plus, courent partout, se menacent entre eux, se poursuivent en poussant des cris aigus audibles à des kilomètres. Naturellement, chaque participant tente de s’assurer le plus d’alliés possible. Quand j’ai analysé les centaines d’incidents filmés en vidéo (technique nouvelle à l’époque), j’ai découvert que les chimpanzés en train de perdre la bataille suppliaient leurs amis en tendant vers eux une main ouverte. Ils essayaient de recruter des renforts pour retourner la situation. En revanche, avec les amis de leurs ennemis, ils tentaient l’apaisement en les enlaçant, en leur embrassant le visage et les épaules. Au lieu de solliciter leur aide, ils cherchaient à les neutraliser246.

Pour distinguer ses amis de ses ennemis, il faut de l’expérience. Cela implique que l’individu A ne soit pas seulement conscient de sa propre relation avec B et C, mais aussi de celle qui existe entre B et C. J’ai appelé cette aptitude la conscience triangulaire, puisqu’elle consiste à connaître le triangle ABC tout entier. C’est la même chose chez nous lorsque nous savons qui est marié à qui, qui est le fils de qui, qui est l’employé de qui ; la société humaine ne pourrait pas fonctionner sans la conscience triangulaire247.

Le second exemple concerne des chimpanzés sauvages. On sait qu’il n’y a aucun lien évident entre le rang d’un mâle et sa taille – ce n’est pas automatiquement le mâle le plus grand et le plus agressif qui parvient au sommet. Un petit mâle qui a les bons amis a aussi ses chances de devenir le mâle alpha. C’est pour cela que les chimpanzés mâles consacrent tant d’efforts à former des alliances. Lorsqu’on a analysé des années de données collectées à Gombe, on a découvert qu’un mâle relativement petit passait beaucoup plus de temps à toiletter les autres que les mâles plus grands de même rang. Apparemment, plus la position d’un mâle dépend du soutien de tiers, plus il investit d’énergie dans la diplomatie, comme le toilettage248. Lors d’une étude réalisée dans les montagnes de Mahale, non loin de Gombe, Toshisada Nishida et son équipe de scientifiques japonais ont observé un mâle alpha dont le règne a duré plus de dix ans, ce qui est exceptionnellement long. Il avait établi un système de « corruption » : il ne partageait la viande de singe, si appréciée, qu’avec ses fidèles alliés, refusant cette faveur à ses rivaux249.

Des années après La Politique du chimpanzé, ces études ont confirmé les accords fondés sur le « donnant-donnant » que j’avais sous-entendus. Mais, au moment même où j’écrivais mon livre, certains collectaient déjà des données dans ce sens. Nishida – je l’ignorais à l’époque – avait suivi les agissements de Kalunde, un mâle âgé de Mahale qui s’était assuré une position clé en jouant les uns contre les autres des mâles jeunes et agressifs. Ces jeunes mâles sollicitaient son soutien, qu’il leur octroyait de façon assez incohérente : il se rendait ainsi indispensable à l’ascension de chacun d’eux. Kalunde était l’ancien mâle alpha qui avait été détrôné. Il effectuait une sorte de retour en force, mais, comme Yeroen, sans réclamer pour lui la position suprême. Il agissait plutôt telle une puissance de l’ombre. La situation ressemblait tant à la saga que j’avais décrite que j’ai été enchanté, vingt ans plus tard, de rencontrer Kalunde en personne. Toshi – c’est ainsi que ses amis appelaient Nishida – m’avait invité pour des travaux de terrain. J’avais accepté avec joie. Il était l’un des plus grands experts mondiaux des chimpanzés, et c’était un tel plaisir de le suivre dans la jungle !

Lorsqu’on vit dans le camp proche du lac Tanganyika, on comprend vite que l’eau courante, l’électricité, les toilettes et le téléphone sont très surestimés. Il est tout à fait possible de survivre sans eux. Tous les jours, l’important était de se lever tôt, d’avaler un petit déjeuner rapide et de partir avant le lever du soleil. Il fallait trouver les chimpanzés, et il y avait au camp plusieurs pisteurs pour nous aider. Heureusement, les chimpanzés sont extrêmement bruyants, donc faciles à localiser. Ils ne se déplacent pas tous ensemble en une seule bande, mais en plusieurs groupes qui voyagent séparément – chacun composé de quelques individus. Dans un environnement où la visibilité est faible, ils comptent beaucoup sur la vocalisation pour rester en contact. Lorsqu’on suit un mâle adulte, par exemple, on le voit continuellement s’arrêter, tendre la tête et écouter les autres au loin. On le voit ensuite décider de sa réaction : répondre par ses propres appels, se diriger en silence vers la source (parfois avec tant d’empressement qu’on a du mal à le suivre dans l’enchevêtrement des lianes) ou poursuivre son chemin comme si ce qu’il venait d’entendre n’avait aucune importance.

Kalunde était alors le plus vieux mâle ; il ne faisait que la moitié de la taille d’un mâle adulte à la fleur de l’âge. Il avait près de quarante ans et s’était tassé. Mais, malgré son âge avancé, il participait toujours aux jeux politiques : il a souvent accompagné et toiletté le mâle bêta, jusqu’au moment où l’alpha est revenu après une longue absence. L’alpha s’était éloigné jusqu’aux confins du territoire de la communauté en escortant une femelle sexuellement réceptive. Les mâles de haut rang partent parfois plusieurs semaines en « safari », comme on dit, avec une femelle pour éviter la concurrence. Je n’ai été informé du retour surprise de l’alpha que dans la soirée, par Toshi. Mais toute la journée j’avais remarqué une grande agitation chez les mâles que je suivais. Ils étaient très perturbés, descendaient et remontaient les pentes en courant – ils m’avaient totalement épuisé. Les « houts » et les tambourinements sur les arbres creux caractéristiques du mâle alpha avaient annoncé son retour, ce qui rendait tout le monde hyper-nerveux. Dans les jours qui ont suivi, il était fascinant de voir Kalunde changer sans cesse de camp. À tel moment, il toilettait le mâle alpha de retour ; juste après, il traînait avec le mâle bêta, comme s’il essayait de décider quel parti prendre. C’était une parfaite illustration d’une tactique que Toshi avait baptisée l’« allégeance inconstante »250.

Comme on peut l’imaginer, nous avions beaucoup de choses à nous raconter, notamment sur la comparaison entre les chimpanzés sauvages et ceux des zoos. De toute évidence, il existe des différences majeures entre les uns et les autres, mais ce n’est pas aussi simple que certains le pensent, surtout ceux qui se demandent bien pourquoi on étudie des animaux en captivité. Les deux types de recherche ont des objectifs très différents, et nous avons besoin des deux. Le travail de terrain est essentiel pour comprendre la vie sociale naturelle des animaux. Quiconque veut savoir comment et pourquoi leur comportement typique est apparu n’a d’autre choix que de les observer dans leur habitat naturel. J’ai visité de nombreux sites où l’on observe des espèces – des singes capucins au Costa Rica aux singes araignées laineux au Brésil, en passant par les orangs-outans à Sumatra, les babouins au Kenya ou les macaques tibétains en Chine. Il est très instructif d’examiner l’écologie de primates sauvages et d’apprendre quel type de questions fascinent des collègues. Le travail de terrain est aujourd’hui très organisé et scientifique. Le temps où l’on gribouillait quelques observations sur un carnet est révolu. La collecte de données est continue et systématique, tapée sur des appareils numériques portables et complétée par des échantillons d’excréments et d’urine qui permettent l’analyse ADN et les tests hormonaux. Ce dur labeur a fait énormément progresser notre compréhension des sociétés d’animaux sauvages.

Mais, pour étudier les détails des comportements et la cognition qui les sous-tend, le travail de terrain ne suffit pas. Personne n’entreprendrait de mesurer l’intelligence d’un enfant en le regardant s’amuser avec ses copains dans la cour de récréation. L’observation pure ne donne guère de renseignements sur l’esprit du petit. Nous allons plutôt conduire l’enfant dans une pièce et lui donner des coloriages, des jeux sur ordinateur, lui demander d’empiler des cubes, lui poser des questions, etc. C’est ainsi que nous mesurons la cognition humaine, et c’est aussi le meilleur moyen de déterminer le degré d’intelligence des grands singes. Le travail sur le terrain donne des indices, des suggestions, mais permet rarement de tirer des conclusions fermes. On peut voir des chimpanzés casser des noix avec des pierres, par exemple, mais on ne peut pas savoir comment ils ont découvert cette technique ni comment ils se l’apprennent entre eux. Nous avons besoin pour cela d’expériences très contrôlées sur des chimpanzés non avertis qui reçoivent des noix et des pierres pour la première fois.

Les grands singes gardés en captivité dans de bonnes conditions (au sein d’un groupe assez important, dans un vaste espace extérieur) ont l’avantage supplémentaire d’offrir une vision rapprochée d’un comportement de type naturel, impossible à obtenir sur le terrain. On peut les observer et les filmer bien mieux que dans la forêt, où les primates disparaissent souvent dans les sous-bois ou la canopée dès que la situation devient intéressante. Les chercheurs de terrain doivent souvent reconstruire les événements à partir d’observations fragmentaires. C’est un art pour lequel ils sont très doués, mais le résultat reste bien en deçà des détails comportementaux collectés tous les jours sur des animaux en captivité. Pour étudier les expressions faciales, par exemple, les vidéos au zoom en haute définition que l’on peut passer au ralenti sont essentielles, et elles nécessitent de bonnes conditions d’éclairage qui sont rarement celles du terrain.

Il ne faut donc pas s’étonner que l’étude du comportement social et de la cognition ait encouragé la fusion des travaux de terrain et en captivité. Ce sont des pièces différentes du même puzzle. Dans l’idéal, nous nous servons de preuves provenant des deux sources à l’appui de nos théories cognitives. Des observations sur le terrain ont souvent inspiré des expériences en laboratoire. Inversement, des observations en captivité – la découverte de la réconciliation des chimpanzés après les conflits, par exemple – ont stimulé les observations du même phénomène en milieu naturel. En revanche, si les résultats d’une expérience heurtent de front ce qu’on sait du comportement de l’espèce dans la nature, il est peut-être temps d’essayer de changer d’approche251.

Pour la question de la culture animale, en particulier, les travaux de terrain et en laboratoire sont à présent souvent combinés. Les naturalistes relèvent des variations géographiques dans le comportement d’une espèce donnée, ce qui suggère un lieu d’origine et une transmission. Mais ils sont rarement en mesure d’exclure d’autres explications possibles (comme une variation génétique entre populations). C’est pourquoi nous avons besoin d’expériences pour déterminer si les habitudes peuvent se répandre quand un individu en observe un autre. L’espèce est-elle capable d’imitation ? Si oui, cela renforce beaucoup l’hypothèse de l’apprentissage culturel sur le terrain. Aujourd’hui, nous faisons des allers et retours constants entre les deux sources de données.

Mais tous ces développements intéressants se sont produits bien après mes observations au Burgers’ Zoo. À l’exemple de Kummer, mon objectif à l’époque était d’expliciter les mécanismes sociaux qui pouvaient sous-tendre le comportement observé. Outre la conscience triangulaire, j’ai évoqué la stratégie « diviser pour régner », l’action de police des mâles dominants, la conclusion de marchés réciproques, la tromperie, la réconciliation après les combats, la consolation des affligés, etc. La liste des thèses que j’ai avancées était si longue que j’ai consacré le reste de ma carrière à les étoffer, d’abord par des observations détaillées, et aussi, plus tard, par des expériences. Il est tellement plus rapide d’avancer des thèses que de les vérifier ! Mais la vérification peut être très instructive. Par exemple, on peut monter des expériences où un individu est en mesure d’accorder une faveur à un autre, comme nous l’avons fait avec nos singes capucins, puis ajouter une situation où le partenaire peut rendre cette faveur. Cela permet la circulation de services dans les deux sens entre les deux parties. Nous avons découvert que les singes sont bien plus généreux quand les services sont mutuels que lorsqu’un seul a la possibilité d’aider252. J’aime ce type de manipulation, car il permet des conclusions sur la réciprocité bien plus solides que n’importe quel rapport d’observation. Les observations ne concluent jamais l’affaire aussi nettement que peuvent le faire les expériences253.

Bien que La Politique du chimpanzé ait inauguré un nouveau programme de recherche en introduisant la pensée de Machiavel en primatologie, je n’ai jamais beaucoup aimé le nom populaire d’« intelligence machiavélique » utilisé pour désigner ce champ d’étude254. Cette expression implique une manipulation de l’autre où « la fin justifie les moyens », et ignore donc les multiples cas où le savoir social et la compréhension sociale n’ont rien à voir avec l’ambition personnelle. Lorsqu’une femelle chimpanzé résout un différend entre deux jeunes qui se disputent une branche feuillue en cassant la branche en deux et en en donnant un bout à chacun, lorsqu’un chimpanzé adulte mâle aide une mère blessée en soulevant son petit et en le portant à sa place, nous sommes face à des capacités sociales impressionnantes qui n’ont rien de « machiavélique ». Cette dénomination cynique faisait sens il y a quelques décennies, quand il était habituel de percevoir toute vie animale (et humaine) sous l’angle de la concurrence, de la méchanceté et de l’égoïsme, mais au fil du temps mes propres centres d’intérêt ont glissé dans la direction opposée. J’ai consacré l’essentiel de mes recherches à explorer l’empathie et la coopération. L’exploitation des autres, en les utilisant comme « outils sociaux », reste un grand sujet et un aspect indéniable de la sociabilité des primates, mais constitue une focalisation trop étroite pour appréhender le champ de la cognition sociale dans son intégralité. Les relations affectueuses, l’entretien des liens et les tentatives de maintien de la paix méritent autant d’attention.

L’intelligence nécessaire pour naviguer efficacement dans les réseaux sociaux peut expliquer l’exceptionnelle expansion cérébrale intervenue dans l’ordre des primates. Les primates ont un cerveau particulièrement volumineux. Le lien avec la sociabilité – ce que le zoologue britannique Robin Dunbar appelle l’hypothèse du « cerveau social » – s’appuie sur une corrélation entre la dimension du cerveau d’un primate et celle de son groupe habituel. Les primates qui vivent en groupes plus nombreux ont en général un cerveau plus important. Mais j’ai toujours du mal à séparer les intelligences sociale et technique, car de nombreuses espèces à gros cerveau sont douées dans les deux domaines. Même des espèces qui ne se servent presque jamais d’outils dans la nature, comme les freux et les bonobos, peuvent le faire avec talent en captivité. Il n’en est pas moins vrai, cependant, que les défis sociaux ont été trop longtemps négligés dans les débats sur l’évolution cognitive, qui s’intéressent surtout aux interactions avec l’environnement. Étant donné l’importance primordiale qu’a dans la vie de nos sujets la résolution de problèmes sociaux, les primatologues ont eu raison de redresser la barre255.

CONSCIENCE TRIANGULAIRE

Les siamangs – singes grands et noirs, membres de la famille des gibbons – se balancent en haut des plus grands arbres de la jungle asiatique. Tous les matins, le mâle et la femelle se lancent dans des duos spectaculaires. Ils entament leurs chants par quelques whoops sonores qui se structurent progressivement en séquences de plus en plus tonitruantes et compliquées. Amplifié par un sac laryngé en forme de ballon, le son porte loin. Je les ai entendus en Indonésie, où leurs chants résonnent dans toute la forêt. Les siamangs s’écoutent les uns les autres pendant leurs pauses. La plupart des animaux territoriaux ont uniquement besoin de savoir où se trouvent leurs frontières et si leurs voisins sont forts et en bonne santé ; les siamangs ont une difficulté supplémentaire, car ils défendent leur territoire avec leur partenaire. Autant dire que les liens de couple sont importants. Si le couple ne s’entend pas, il se défendra mal ; s’il est très uni, il sera fort. Le chant reflète la solidité du mariage : plus il est beau, plus les voisins comprennent qu’il vaut mieux ne pas s’en prendre à ces deux-là. Un duo très harmonieux ne dit pas seulement : « Ne t’approche pas », mais aussi : « Nous ne faisons qu’un. » En revanche, si un couple chante mal son duo, s’il émet des vocalisations discordantes qui s’interrompent entre elles, les voisins entendront qu’il est possible d’entrer sur son territoire et d’exploiter ses problèmes conjugaux256.

Comprendre ce qui lie les autres entre eux est une aptitude sociale de base, encore plus importante pour les animaux qui vivent en groupe. Ils doivent gérer une diversité bien plus grande que le siamang. Dans une bande de babouins ou de macaques, par exemple, le rang d’une femelle dans la hiérarchie dépend presque entièrement de sa famille d’origine. Grâce à un réseau serré d’amies et de proches, aucune femelle n’échappe aux lois de l’ordre matriarcal : les filles des familles supérieures resteront supérieures, et celles des familles inférieures resteront inférieures. Dès qu’une femelle en attaque une autre, des tierces parties interviennent pour défendre l’une ou l’autre afin de renforcer le système de parenté existant. Les plus jeunes membres des familles les plus puissantes ne le savent que trop. Nées avec une cuillère en argent dans la bouche, elles provoquent gratuitement des bagarres avec tout le monde, conscientes que même la femelle la plus grande et la plus méchante d’un clan inférieur ne sera pas autorisée à l’emporter sur elles. Les cris des jeunes vont mobiliser leurs puissantes mères et sœurs. En fait, on a découvert que ces cris sont différents en fonction du type d’adversaire qu’affronte un singe. Le reste de la bande sait donc immédiatement si une bruyante dispute respecte ou viole l’ordre établi257.

On a testé le savoir social de singes sauvages en faisant entendre les appels de détresse d’un jeune grâce à une enceinte cachée dans les buissons à un moment où ce jeune était hors de vue. En entendant ces sons, les adultes proches ne regardent pas seulement en direction de l’enceinte, mais aussi de la mère du jeune. Ils reconnaissent la voix du jeune et semblent faire le lien avec sa mère, peut-être en se demandant ce qu’elle va faire pour aider son petit258. On peut voir le même type de savoir social s’exprimer plus spontanément, par exemple quand une jeune femelle prend dans ses bras un petit qui se promène en titubant et le ramène à sa mère, ce qui signifie qu’elle sait à quelle femelle il appartient.

L’anthropologue américaine Susan Perry a analysé la façon dont les singes capucins à tête blanche forment des coalitions durant les disputes. Ayant suivi ces animaux hyperactifs pendant plus de vingt ans, elle les appelle tous par leur nom et connaît l’histoire de chacun. Lors d’une visite sur son site au Costa Rica, j’ai été témoin d’une alliance caractéristique. On l’appelle overlord [suzeraine] : deux singes en menacent un troisième des yeux en ouvrant grand la bouche, l’un ayant la tête posée sur celle de l’autre. Leur adversaire se trouve face à la démonstration de force de deux singes qui n’en font plus qu’un : un seul corps à deux visages effrayants superposés. En comparant ces coalitions avec les liens sociaux connus, Susan a découvert que les capucins recrutent de préférence des amis qui sont des dominants par rapport à leur adversaire. C’est assez logique, mais elle a aussi constaté que, au lieu de chercher le soutien des meilleurs copains de leur rival, ils recrutent spécifiquement ceux qui sont plus proches d’eux que de lui. Ils semblent comprendre qu’il ne sert à rien de faire appel aux amis de leurs ennemis. Cette tactique aussi nécessite une conscience triangulaire259.

Deux singes capucins à tête blanche se mettent en posture « suzeraine » pour que leur adversaire soit confronté à deux visages effrayants en même temps.

Pour demander de l’aide, les capucins se placent entre un partisan potentiel et leur adversaire, puis tournent brusquement la tête de l’un à l’autre en la secouant de façon répétée, comportement qu’on appelle en anglais headflagging et qu’ils utilisent aussi en cas de danger, par exemple s’il y a un serpent. En fait, ces singes menacent tout ce qu’ils n’aiment pas, et exploitent parfois cette tendance pour manipuler l’attention. Un jour, Susan a observé cette succession de tromperies :

Poursuivi par trois mâles de haut rang coalisés, Guapo s’est soudain arrêté net et s’est mis à lancer frénétiquement des cris d’alarme au serpent, en regardant le sol. Je me tenais à côté de lui et je voyais bien qu’il n’y avait absolument rien par terre. Il a balancé la tête en direction de Curmudgeon [l’un de ses ennemis] pour réclamer son aide contre le serpent imaginaire. Les poursuivants de Guapo se sont arrêtés et se sont dressés sur leurs jambes pour voir s’il y avait un serpent. Après inspection attentive, ils ont recommencé à menacer Guapo. Ce dernier a changé de tactique : voyant passer une pie (un oiseau qui n’a rien de dangereux), il a lancé à brefs intervalles trois cris d’alarme aux oiseaux – en général réservés aux grands oiseaux prédateurs ou aux chouettes. Les adversaires de Guapo ont levé les yeux, constaté que ce n’était pas un oiseau dangereux et repris leurs menaces contre Guapo. Celui-ci est alors revenu à la tactique de l’alarme au serpent : à nouveau, il a bondi brusquement sur un petit bout de terrain découvert et s’en est pris vocalement au « serpent ». Curmudgeon a continué à le foudroyer des yeux un moment, mais le reste de la bande a cessé de le menacer et il a pu retourner à sa cueillette d’insectes, en s’approchant lentement, nonchalamment, de Curmudgeon et en lui jetant de temps à autre un regard furtif260.

Ces observations suggèrent une grande intelligence, mais ne peuvent la prouver. Nous avons grand besoin d’informations sur la cognition des primates sauvages. Sur le terrain, des chercheurs trouvent des moyens ingénieux d’en collecter. En Ouganda, par exemple, dans la forêt de Budongo, Katie Slocombe et Klaus Zuberbühler ont décidé d’enregistrer les cris émis par les chimpanzés lorsqu’on les menace ou qu’on les attaque. Ces vocalisations sonores servent à solliciter de l’aide, et les scientifiques se sont donc demandé si l’acoustique des cris dépend ou non du public. Les chimpanzés sauvages vivant très dispersés, seuls les individus qui sont à portée d’oreille – le public – sont susceptibles de venir en aide à une victime qui crie. Les chercheurs ont non seulement déterminé que l’intensité des cris reflète celle des attaques, mais aussi qu’une tromperie subtile était à l’œuvre. Les chimpanzés victimes exagèrent leurs cris (pour que l’attaque paraisse plus grave qu’elle ne l’est en réalité) quand leur public inclut des individus de plus haut rang que leur agresseur. Autrement dit, quand les grands patrons sont dans les parages, les victimes crient qu’on les assassine. Cette distorsion vocale de la vérité montre qu’ils ont une connaissance précise du statut de leur adversaire par rapport à tous les autres261.

Un autre élément prouve que les primates connaissent mutuellement leurs relations : ils classent les autres en fonction de leur appartenance à une famille. Certaines études ont exploré leur tendance à rediriger l’agression. Ceux qui ont été agressés cherchent souvent un bouc émissaire – un peu comme certains, lorsqu’ils subissent une réprimande au travail, s’en prennent à leur femme et à leurs enfants en rentrant chez eux. Avec leurs hiérarchies strictes, les macaques sont un très bon exemple. Dès que l’un de ces singes est menacé ou chassé, il s’en va menacer ou chasser quelqu’un d’autre, toujours une cible facile. L’hostilité redirigée descend donc l’ordre hiérarchique. Notons bien que le singe qui la redirige préfère viser la famille de l’agresseur initial. S’il s’est fait attaquer par un individu de haut rang, il cherche à localiser un membre plus jeune, moins puissant, de la famille de son agresseur pour passer ses nerfs sur ce malheureux. La « redirection » ressemble donc à une vengeance, puisqu’elle fait payer la famille de l’agresseur262.

La même connaissance des relations familiales sert aussi des buts plus constructifs. Par exemple, quand il y a un conflit entre deux singes de familles différentes, les tensions sont apaisées par d’autres membres des mêmes familles. Si une chamaillerie ludique entre deux jeunes se transforme en bagarre, les mères peuvent se rapprocher pour racheter la mauvaise conduite de leurs enfants. C’est un système ingénieux, mais qui nécessite, là encore, que chaque singe sache à quelle famille appartiennent les autres263.

Catégoriser les individus dans des familles est peut-être un cas d’équivalence de stimulus, une notion proposée par Ronald Schusterman, un spécialiste américain des mammifères marins aujourd’hui disparu. Ron dirigeait le laboratoire animalier le plus étrange et le plus merveilleux où j’aie jamais mis les pieds : une piscine extérieure sous le soleil de Santa Cruz, en Californie. C’était l’aqualab parfait. Le long de la piscine, il y avait quelques panneaux en bois sur lesquels on pouvait accrocher des symboles pour les otaries. Les animaux nageaient, plus vite que n’importe quel humain, et sautaient hors de l’eau quelques secondes pour toucher un symbole avec leur nez mouillé. La star de Ron était Rio, sa pinnipède préférée. Si Rio effectuait le bon choix, on lui jetait un poisson, et elle replongeait dans la piscine immédiatement. Elle faisait tout cela d’un seul mouvement fluide, attrapait le poisson tout en glissant dans l’eau, reflet d’une parfaite coordination entre l’expérimentateur et le sujet. Ron expliquait que la plupart des tests étaient trop simples pour Rio, donc elle s’ennuyait et perdait sa concentration. Lorsqu’elle faisait des erreurs, elle était furieuse contre Ron, car il ne lui donnait pas assez de poisson ; de rage, elle jetait tous ses jouets en plastique hors de la piscine.

On avait enseigné à Rio à associer des symboles arbitraires. Elle avait d’abord appris que le symbole A allait avec B, puis que B allait avec C, etc. ; après l’avoir récompensée pour avoir fait les bons liens, Ron la surprenait par une combinaison toute nouvelle, comme A et C. Si A et B sont équivalents et B et C également, A et C doivent être équivalents aussi. À partir des associations précédentes, Rio allait-elle, en extrapolant, regrouper A, B et C ? Elle l’a fait, en appliquant cette logique à des combinaisons qu’elle n’avait jamais vues. Pour Ron, c’est ainsi que les animaux peuvent réunir mentalement des individus dans des familles ou dans des bandes264. Nous en faisons autant : si on vous a appris à me relier à l’un de mes frères, puis aussi à un autre (j’en ai cinq !), vous devriez également relier ces deux frères entre eux au sein de la même famille, même si vous ne les avez jamais vus ensemble. L’apprentissage par équivalence permet une catégorisation rapide et efficace.

Ron est allé plus loin, imaginant d’autres liens invisibles. On sait par exemple que les chimpanzés mâles attaquent et détruisent rageusement les nids nocturnes vides laissés en bordure de leur territoire par des mâles rivaux. Incapables de s’attaquer à l’ennemi lui-même, ils semblent considérer le nid comme la meilleure cible de second choix. Cela me rappelle l’époque où, aux Pays-Bas, les propriétaires de Suzuki Swift noires ont connu quelques désagréments. On les insultait sans arrêt et, pire, on s’en prenait délibérément à leur voiture. Tout avait commencé le jour où le conducteur d’une Suzuki Swift noire avait délibérément foncé dans la foule en liesse qui célébrait la fête de la Reine et fait huit morts. Ce n’était certes pas la faute de la voiture, mais les humains font vite des liens. Une action odieuse a transformé une marque de voiture précise en objet de haine. Toute l’affaire se réduisait à une équivalence de stimulus.

Maintenant que nous connaissons l’utilisation spontanée de la conscience triangulaire, la question suivante est : comment s’acquiert-elle ? Pour y répondre, nous avons besoin d’expériences. Suffit-il que les animaux observent les autres ? Dans une étude, la psychologue française Dalila Bovet, à l’université d’État de Géorgie, a récompensé des singes rhésus quand ils repéraient le singe dominant dans une vidéo. Ils ne connaissaient pas les individus qu’ils regardaient et devaient juger de leurs relations en se fondant uniquement sur l’observation de leur comportement. Par exemple, sur une vidéo, un singe en poursuit un autre. On entraîne ensuite l’observateur à reconnaître le dominant (celui qui a poursuivi) dans une capture d’écran. Après avoir appris à le faire, les singes ont généralisé à des comportements qui ne ressemblaient pas à la poursuite, mais qui indiquaient également une domination. Les singes rhésus subordonnés, par exemple, communiquent leur position au dominant en découvrant les dents dans un large sourire. Bovet a montré des vidéos où ce signal était échangé. Même si ces scènes étaient nouvelles pour les singes, ils ont très majoritairement reconnu la partie dominante. Conclusion : ils ont un concept de rang et ils évaluent rapidement le statut d’individus inconnus sur la base de leurs interactions avec les autres265.

Les corbeaux le comprennent sans doute aussi. On l’a découvert en mesurant leurs réactions à des vocalisations lancées par de puissantes enceintes. Ils reconnaissent leurs voix entre eux et sont très attentifs aux appels de dominant et de subordonné. Mais ensuite les bandes audio ont été manipulées pour donner l’illusion sonore qu’un individu dominant était devenu subordonné. Lorsqu’ils entendaient les sons prouvant que ce renversement hiérarchique était en cours, les corbeaux interrompaient ce qu’ils faisaient et écoutaient, en montrant des signes de détresse. Ils étaient plus bouleversés par des inversions de statut parmi les membres de leur propre sexe dans leur propre groupe, mais réagissaient également à celles qui avaient lieu entre les corbeaux d’une volière adjacente. Les chercheurs ont conclu que le concept de statut chez les corbeaux va au-delà de leur propre position. Ils connaissent les interactions normales entre les autres et s’alarment des déviations par rapport à cette normalité266.

Dans le même ordre d’idées, je me suis toujours demandé si les chimpanzés en captivité détectent les différences de statut entre les humains qui les entourent. J’ai travaillé dans un zoo où le directeur, autoritaire, visitait de temps en temps les locaux et donnait des ordres à tout le monde, pointant du doigt les problèmes, expliquant ce qu’il fallait nettoyer, déplacer, etc. Avec ce comportement d’alpha typique, il mettait tout le personnel au garde-à-vous, comme doit le faire un bon directeur. Les chimpanzés avaient rarement des rapports directs avec lui – il ne les nourrissait pas, il ne leur parlait jamais –, mais ils avaient remarqué cette conduite. Ils traitaient cet homme avec le plus grand respect, l’accueillaient de loin avec des grognements de soumission (ce qu’ils ne faisaient pour personne d’autre), comme s’ils comprenaient : voilà le patron, celui que tout le monde craint.

Ce n’est pas simplement en matière de domination que les chimpanzés effectuent ce type de jugements. L’une des meilleures illustrations de leur conscience triangulaire est la résolution de conflits par un médiateur. Une tierce partie peut amener des combattants mâles à se réconcilier après une dispute. Notons qu’il s’agit toujours de femelles, et uniquement de très haut rang. Elles interviennent quand deux mâles rivaux n’arrivent pas à se réconcilier. Ces adversaires peuvent être assis l’un près de l’autre en évitant de se regarder : aucun ne peut ou ne veut faire le premier pas. Si un troisième mâle approchait, même pour rétablir la paix, il serait perçu comme partie prenante du conflit. Les chimpanzés mâles forment continuellement des alliances ; leur présence n’est donc jamais neutre.

C’est là que les femelles âgées interviennent. Mama, la matriarche de la colonie d’Arnhem, était la médiatrice par excellence : aucun mâle ne pouvait l’ignorer ou provoquer à la légère une dispute qui risquait de la mettre en colère. Elle abordait l’un des deux mâles et, après l’avoir toiletté un moment, se rapprochait lentement de son rival, suivie du mâle qu’elle était allée voir en premier. Elle jetait des regards à celui-ci pour vérifier où il en était et revenait le tirer par le bras s’il se montrait réticent. Puis elle s’asseyait près du second mâle, et les deux mâles se mettaient à la toiletter, chacun de son côté. Finalement, Mama s’éclipsait, laissant les mâles haletant, postillonnant et s’embrassant plus fort qu’avant – des bruits qui révèlent une toilette enthousiaste ; mais à ce moment-là, bien sûr, ils se toilettaient entre eux.

J’ai vu des femelles âgées réduire des tensions entre mâles dans d’autres colonies de chimpanzés. C’est dangereux (les mâles sont évidemment de mauvaise humeur), donc les jeunes femelles, au lieu d’essayer de jouer elles-mêmes les médiatrices, tentent d’en encourager d’autres à le faire. Elles s’approchent de la femelle la plus puissante tout en regardant les mâles qui refusent de se réconcilier. Elles essaient de lancer une opération qu’elles ne peuvent accomplir elles-mêmes sans risques. Cela montre combien les chimpanzés en savent long sur les relations sociales des autres : en l’occurrence, ce qui s’est passé entre les mâles rivaux, ce qu’il faut faire pour rétablir l’harmonie, et qui sera la plus apte à remplir cette mission. C’est le type de savoir qui nous paraît aller de soi dans notre espèce, mais sans lequel la vie sociale animale n’aurait jamais atteint la complexité que nous lui connaissons.

LA PREUVE DANS LE PUDDING267

En nettoyant la vieille bibliothèque du Centre Yerkes de recherche sur les primates, nous avons exhumé deux trésors oubliés : l’ancien bureau en bois de Robert Yerkes, qui est aujourd’hui mon bureau personnel, et un vieux film qui n’avait probablement pas été visionné depuis cinquante ans. Trouver le bon projecteur n’a pas été évident, mais cela en valait la peine. Le film, muet, comportait des titres, insérés entre des scènes en noir et blanc de mauvaise qualité. Il montrait deux jeunes femelles chimpanzés réalisant ensemble une tâche. Dans un vrai style burlesque, bien adapté au format saccadé du film, l’une tapait sur le dos de l’autre chaque fois qu’elle se déconcentrait. J’ai montré une version numérisée à de nombreux publics, qui ont beaucoup ri en reconnaissant les gestes d’encouragement humains. Les gens saisissent vite l’essence du film : les grands singes comprennent très bien les avantages de la coopération.

L’expérience avait été conduite dans les années 1930 par Meredith Crawford, une étudiante de Yerkes268. On voit deux jeunes, Bula et Bimba, tirer des cordes attachées à une caisse pesante qui se trouve en dehors de leur cage. On a placé de la nourriture dans cette caisse, trop lourde pour être tirée par une seule d’entre elles. Les mouvements de traction synchronisés de Bula et de Bimba sont remarquables. Elles les font quatre ou cinq fois et sont si bien coordonnées qu’on a presque l’impression qu’elles comptent – « un, deux, trois… on tire » –, mais, bien sûr, elles ne comptent pas. Dans une seconde phase de l’expérience, Bula a été si bien nourrie qu’elle n’est plus motivée par la nourriture, et sa performance manque de nerf. Bimba doit la solliciter régulièrement en la tapotant ou en conduisant sa main vers la corde. Une fois qu’elles ont réussi à ramener la caisse à leur portée, Bula ne prend pratiquement rien, elle laisse tout à sa partenaire. Pourquoi a-t-elle travaillé si dur pour un objectif qui l’intéresse si peu ? La réponse est vraisemblablement la réciprocité. Ces deux chimpanzés se connaissent, il est probable qu’elles vivent ensemble, donc chaque coup de main donné sera sûrement rendu. Elles sont amies, et les amies s’entraident.

Cette recherche pionnière contient tous les ingrédients qui seront développés plus tard par des travaux plus rigoureux. Le paradigme de la traction coopérative a été appliqué aux singes, aux hyènes, aux perroquets, aux corbeaux, aux éléphants, etc. Les animaux tirent moins efficacement lorsqu’on les empêche de se voir entre eux : il faut une vraie coordination pour réussir. Ce n’est pas comme si les deux individus tiraient au hasard et, par chance, le faisaient simultanément269. De plus, les primates préfèrent les camarades qui coopèrent bien et acceptent de partager la récompense270. Ils comprennent aussi que le travail du partenaire nécessite une compensation. Les singes capucins, par exemple, semblent apprécier l’effort de l’autre, car ils partagent davantage la nourriture avec celui qui les a aidés à l’obtenir qu’avec celui qu’ils n’ont pas eu besoin d’appeler à l’aide271. Étant donné toutes ces preuves, on se demande pourquoi les sciences sociales ont eu la curieuse idée de conclure, ces dernières années, que la coopération humaine est une « énorme anomalie » dans la nature272.

Il est devenu banal d’affirmer que seuls les humains comprennent vraiment les ressorts de la coopération ou savent comment réagir à ceux qui privilégient la concurrence et aux profiteurs. On ajoute que la coopération animale repose essentiellement sur les liens de parenté, comme si les mammifères étaient des insectes sociaux. Mais cette idée a vite été réfutée lorsque les chercheurs de terrain ont pu déterminer le degré d’apparentement génétique grâce à l’analyse d’ADN issu des excréments de chimpanzés sauvages. Ils ont conclu que, dans la grande majorité des cas, l’aide mutuelle en forêt se produit entre des grands singes qui ne sont pas parents273. Les études sur les animaux en captivité ont montré que même des étrangers – des primates qui ne se connaissaient pas du tout avant d’être mis ensemble – peuvent être amenés à partager entre eux leur nourriture ou à échanger des services274.

Malgré ces découvertes, on continue obstinément à répliquer le modèle de l’originalité humaine. Ses partisans sont-ils inconscients de la coopération massive, variée, luxuriante, qu’on trouve dans la nature ? Je viens de participer à un colloque intitulé « Comportement collectif : des cellules aux sociétés », consacré aux moyens extraordinaires par lesquels de simples cellules, des organismes ou des espèces entières atteignent ensemble des objectifs275. Les meilleures théories sur l’évolution de la coopération sont issues de l’étude du comportement animal. En résumant ces idées dans son livre de 1975 Sociobiologie, E. O. Wilson a contribué à la naissance de l’approche évolutive du comportement humain276.

Mais l’excitation autour de la grande synthèse de Wilson semble être retombée. Peut-être était-elle trop vaste et trop inclusive pour des disciplines qui étudient les humains à part. Aujourd’hui, les chimpanzés en particulier sont souvent présentés comme trop enclins à l’agressivité et à la rivalité pour pouvoir vraiment coopérer. Et, s’il en va ainsi de nos plus proches parents, nous pouvons ignorer sans problème le reste du monde animal – telle est la logique de ce raisonnement. Le psychologue américain Michael Tomasello, l’un des principaux champions de cette position, a beaucoup comparé les enfants aux grands singes, et conclu que seule notre espèce est capable de partager des intentions en vue d’atteindre des objectifs communs. Il a résumé un jour sa pensée par cette formule percutante : « Vous ne verrez jamais deux chimpanzés porter un tronc ensemble277. »

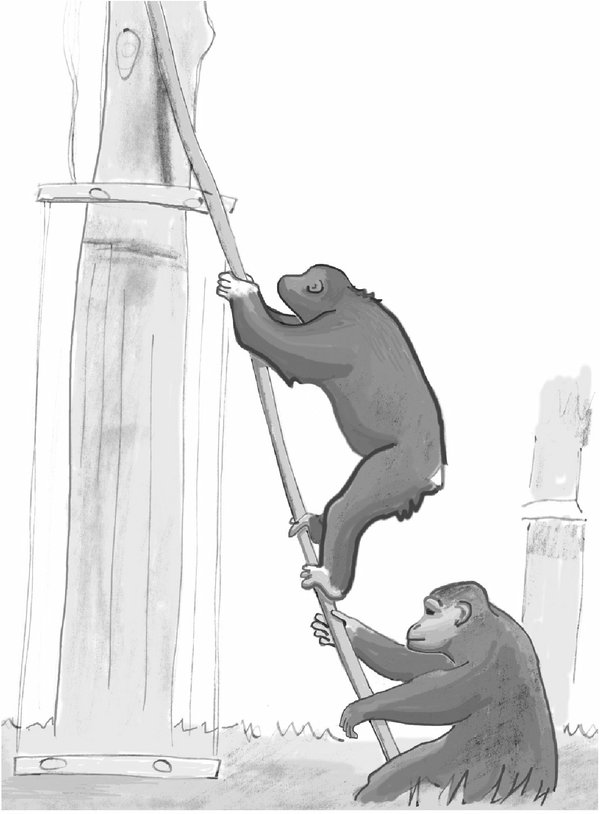

L’affirmation est audacieuse quand on pense aux séquences photographiées et filmées par Emil Menzel, où l’on voit des grands singes, jeunes, se recruter mutuellement pour poser un lourd poteau contre un mur de leur enclos et s’échapper278. Je vois moi-même régulièrement des chimpanzés utiliser de longues branches comme échelles pour passer par-dessus les fils électriques qui entourent les hêtres : un chimpanzé tient la branche pendant qu’un autre y grimpe afin d’attraper des feuilles fraîches sans recevoir de choc électrique. Nous avons également filmé deux femelles adolescentes qui essayaient régulièrement d’atteindre la fenêtre de mon bureau – elle donne sur l’enceinte des chimpanzés de la station de terrain de Yerkes. Les deux femelles échangeaient des gestes de la main en déplaçant un lourd bidon en plastique pour le mettre juste au-dessous de ma fenêtre. L’une montait sur le bidon et l’autre grimpait sur les épaules de sa partenaire. Les deux femelles sautaient ensuite en même temps plusieurs fois, tel un ressort géant, et celle du dessus tentait d’atteindre ma fenêtre chaque fois qu’elle s’en approchait. Très synchronisées, partageant clairement la même intention, ces femelles jouaient souvent à ce jeu, en alternant les rôles. Comme elles ne réussissaient jamais, leur objectif commun était en grande partie imaginaire.

Transporter un tronc ensemble, au sens littéral, ne fait peut-être pas partie de ces efforts, mais c’est un comportement qu’on apprend aux éléphants d’Asie depuis la nuit des temps. Jusqu’à une date récente, l’industrie forestière du Sud-Est asiatique employait des éléphants comme bêtes de somme, et, bien qu’on ne les utilise plus ainsi aujourd’hui, ou rarement, ils montrent toujours leurs talents aux touristes. À l’Elephant Conservation Center près de Chiang Mai, en Thaïlande, deux grands éléphants mâles adolescents ramassent sans effort une longue bille de bois avec leurs défenses, chacun à un bout, en posant la trompe par-dessus pour qu’elle ne roule pas, tandis que sur leur dos les deux cornacs discutent, rient ou regardent le paysage. Il est certain qu’ils ne dirigent pas chaque mouvement.

Au Burgers’ Zoo, les arbres vivants sont entourés de barbelés électrifiés, mais les chimpanzés parviennent tout de même à y monter. Ils cassent une longue branche d’arbre mort et la transportent jusqu’à l’arbre vivant. Puis l’un d’entre eux la tient fermement pour qu’un autre puisse grimper.

Il y a évidemment apprentissage, mais on ne peut pas apprendre à des animaux à être aussi coordonnés. On peut former des dauphins à sauter en synchronie, parce qu’ils le font dans la nature, et des chevaux à courir ensemble au même rythme, parce que les chevaux sauvages le font aussi. Les dompteurs s’appuient sur les aptitudes naturelles. Il est clair que, si un éléphant portait la bille en marchant légèrement plus vite que l’autre, ou s’il ne la tenait pas à la bonne hauteur, toute l’entreprise s’écroulerait aussitôt. Cette tâche exige que les éléphants eux-mêmes harmonisent, pas à pas, leur rythme et leurs mouvements. Ils sont passés d’une identité « je » (j’accomplis cette tâche) à une identité « nous » (nous faisons cela ensemble), et c’est la marque de fabrique de l’action collective. Ils terminent leur démonstration en posant le tronc ensemble : ils le font glisser de leurs défenses à leurs trompes, puis, lentement, jusqu’au sol. Ils déposent la bille de bois la plus lourde sur une pile sans le moindre bruit, avec une coordination impeccable.

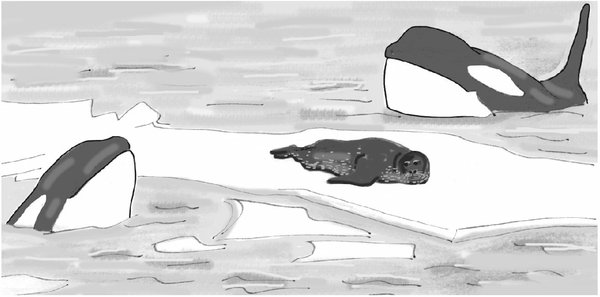

Quand Josh Plotnik a testé des éléphants sur le paradigme de traction coopérative, il a constaté une solide compréhension de la nécessité de se synchroniser279. Le travail d’équipe est encore plus typique des animaux qui chassent en groupe. Les baleines à bosse, par exemple, soufflent des centaines de bulles autour d’un banc de poissons ; la colonne de bulles piège les poissons comme un filet. Les baleines agissent ensemble afin de rendre cette colonne de plus en plus hermétique, et, finalement, plusieurs font surface à l’intérieur en ouvrant grand la bouche pour avaler leur butin. Les orques vont encore plus loin, faisant preuve, dans une action, d’une coordination si stupéfiante que peu d’espèces, la nôtre comprise, pourraient l’égaler. Quand les orques de la péninsule Antarctique ont repéré un phoque sur un bloc de glace flottant, elles repositionnent ce bloc. Cela demande de gros efforts, mais elles le poussent vers le large. Après quoi quatre ou cinq d’entre elles s’alignent côte à côte afin d’agir comme une seule et unique orque géante. Parfaitement à l’unisson, elles nagent à toute allure vers le bloc de glace, ce qui crée une énorme vague qui emporte le pauvre phoque. Nous ne savons pas exactement comment les orques se mettent d’accord pour s’aligner ni comment elles synchronisent leurs mouvements, mais elles doivent nécessairement communiquer à ce sujet avant de passer à l’exécution. Quant aux motifs de ce comportement, ils ne sont pas très clairs, car, même si les orques se repassent ensuite le phoque entre elles, elles finissent souvent par le relâcher. On les a même vues reposer un phoque sur un autre bloc de glace pour qu’il continue à y couler des jours heureux280.

Ce sont peut-être les orques qui font preuve du plus haut niveau d’intentionnalité conjointe dans le monde animal. Après quelques bonds hors de l’eau pour bien regarder un phoque sur un bloc de glace flottant, elles s’alignent à plusieurs et nagent à grande vitesse vers ce bloc, parfaitement à l’unisson. Elles créent ainsi une énorme vague qui emporte le phoque droit dans quelques bouches en attente.

Sur terre également, les lions, les loups, les chiens sauvages, les buses de Harris (dont des escouades font fuir les pigeons de Trafalgar Square à Londres), les singes capucins, les chimpanzés et bien d’autres donnent de nombreux exemples de travail en équipe soudée. Le primatologue suisse Christopher Boesch a expliqué comment les chimpanzés chassent les singes colobes en Côte d’Ivoire : quelques mâles servent de rabatteurs, et d’autres restent à distance en embuscade, haut dans les arbres, en attendant que la colonie de singes s’échappe dans leur direction à travers la canopée. Puisque ces chasses se déroulent dans la jungle très dense du parc national de Taï et que les singes et les chimpanzés sont dispersés, il est difficile de comprendre avec précision ce qui se passe dans l’espace tridimensionnel, mais il semble qu’il y ait répartition des rôles et anticipation du mouvement de la proie. Celle-ci est capturée par l’un des chimpanzés en embuscade. Il pourrait se dérober discrètement avec la viande, mais il fait exactement l’inverse. Durant la chasse, les chimpanzés sont silencieux, mais, dès qu’un singe est capturé, c’est le vacarme : ils se mettent à pousser des hurlements et des « houts » qui attirent tout le monde et créent un grand rassemblement de mâles, de femelles et de jeunes où l’on se bouscule pour être bien placé. Un jour (dans une autre forêt), j’étais sous un arbre quand c’est arrivé, et le son assourdissant au-dessus de ma tête m’a clairement fait comprendre à quel point les chimpanzés sont friands de cette viande. Le partage semble plus favorable aux chasseurs qu’aux retardataires – même le mâle alpha peut repartir les mains vides s’il n’a pas participé. Les chimpanzés semblent reconnaître les contributions au succès. Le festin collectif qui suit est la seule façon de perpétuer cette forme de coopération : pourquoi quiconque investirait-il dans une entreprise commune sans cette perspective de bénéfice commun281 ?

De toute évidence, ces observations contredisent la thèse selon laquelle les chimpanzés, et les autres animaux, n’entreprennent pas d’actions conjointes fondées sur des intentions communes. On peut imaginer le conflit frontal entre deux scientifiques aux visions aussi diamétralement opposées que Boesch et Tomasello, dont les bureaux se trouvent dans le même bâtiment. En les nommant codirecteurs de l’institut Max-Planck de Leipzig, a-t-on voulu effectuer une expérience sur ce que donne la collaboration humaine face au désaccord ? Constatant cette divergence de points de vue, je vais réexaminer l’expérience qui a conduit Tomasello à proclamer que l’homme est unique. C’est après avoir soumis des enfants et des grands singes à un test de traction coopérative qu’il a conclu que seuls les enfants faisaient preuve d’une intentionnalité commune.

Mais la question de la comparabilité a déjà été soulevée, et, heureusement, nous avons des photographies des mises en place respectives282. L’une d’elles montre deux grands singes dans des cages séparées, chacun faisant face à une petite table en plastique qu’il peut rapprocher avec une corde. Bizarrement, les singes ne partagent pas le même espace, comme ils le faisaient dans la célèbre étude de Crawford. Leurs cages ne sont même pas adjacentes : il y a entre elles une certaine distance, plus les deux grillages – une situation qui gêne la visibilité et la communication. Chaque grand singe se concentre sur son propre bout de la corde, apparemment inconscient de ce que l’autre est en train de faire. La photo des enfants, en revanche, les montre assis sur la moquette d’une grande salle, sans aucune barrière physique entre eux. Ils utilisent aussi un appareil de traction, mais ils sont côte à côte, se voient très bien et sont libres de se déplacer, de se toucher et de se parler. Ces mises en place différentes contribuent largement à expliquer pourquoi les enfants ont montré des intentions communes, et pas les grands singes.

Dans une comparaison entre deux autres espèces – les rats et les souris, par exemple –, jamais nous n’aurions accepté des dispositifs à ce point différents. Si l’on avait testé sur une tâche collective des rats se trouvant côte à côte et des souris maintenues séparées entre elles, aucun scientifique sensé n’aurait conclu que les rats sont plus intelligents ou plus coopératifs que les souris. Nous aurions exigé que la procédure soit la même. Mais les comparaisons entre enfants et grands singes bénéficient d’une marge de tolérance exceptionnelle. C’est pourquoi des études continuent à perpétuer des différences cognitives qui, à mon avis, sont indissociables des différences méthodologiques.

Pour intervenir dans la controverse en cours, nous avons décidé de nous écarter des tests par paire – que les protagonistes soient séparés ou ensemble – et d’élaborer une mise en place plus naturelle. Je l’appelle parfois notre expérience la « preuve dans le pudding », puisque nous cherchions à déterminer une fois pour toutes comment les grands singes affrontent les conflits d’intérêts : qu’arrive-t-il à la coopération quand elle fait face à la compétition ? La seule façon de voir quelle tendance prend le dessus est de donner aux chimpanzés l’occasion d’exprimer les deux en même temps.

Mon étudiante Malini Suchak a imaginé le bon système pour tester une colonie de quinze chimpanzés sur la station de terrain de Yerkes. Montée sur la barrière de leur enclos extérieur, cette installation nécessitait une coordination très précise : pour la rapprocher et accéder aux récompenses, il fallait que soit deux, soit trois individus tirent des perches séparées exactement au même moment. Se coordonner avec deux partenaires était plus difficile qu’avec un seul, mais dans les deux cas les grands singes n’ont eu aucun mal à le faire. S’ils étaient séparés, ils se voyaient clairement entre eux. Puisque le groupe entier était présent, il y avait de nombreux partenariats possibles. Les grands singes pouvaient donc décider avec qui travailler tout en se gardant des concurrents, les mâles ou les femelles dominants par exemple, comme des chapardeurs susceptibles de leur voler les récompenses sans fournir aucun effort. Ils avaient toute liberté d’échanger des informations et de choisir leurs partenaires, mais aussi de rivaliser entre eux. Aucune expérience de cette ampleur n’avait jamais été tentée.

S’il est vrai que les grands singes ne peuvent surmonter leur pulsion de compétition, le test aboutirait au chaos total ! La colonie se transformerait en une énorme mêlée de grands singes qui se disputeraient les récompenses et se chasseraient du site les uns les autres. L’esprit de rivalité tuerait net tout objectif commun. Mais je connaissais les chimpanzés depuis assez longtemps pour ne pas être trop inquiet ; cela faisait des dizaines d’années que j’étudiais la résolution des conflits entre eux. Malgré leur mauvaise réputation, j’avais vu trop de chimpanzés tenter de rétablir la paix et de réduire les tensions pour avoir peur qu’ils n’abandonnent soudainement ce type d’efforts.

Puisque nous cherchions, Malini et nous, à déterminer si les chimpanzés pouvaient comprendre la tâche par eux-mêmes, elle ne les a pas du tout entraînés en amont. Tout ce qu’ils savaient, c’est qu’il y avait une nouvelle installation et que des aliments y étaient associés. Ils ont prouvé qu’ils apprenaient très vite, car ils ont compris qu’ils devaient œuvrer ensemble et n’ont mis que quelques jours à maîtriser les tractions à deux ou à trois. Assise près d’une des barres qu’il fallait tirer, Rita regardait sa mère, Borie, endormie dans un nid au sommet d’une structure d’escalade. Elle a grimpé tout en haut pour aller lui tapoter le flanc, jusqu’à ce que Borie descende avec elle. Elle s’est alors dirigée vers l’installation, en regardant parfois derrière elle pour vérifier que sa mère la suivait. Dans certains cas, nous avions l’impression que les chimpanzés s’étaient mis d’accord sans que nous sachions comment. Deux d’entre eux sortaient côte à côte du bâtiment de nuit, qui se trouve à bonne distance, et allaient droit vers l’installation, comme s’ils savaient exactement ce qu’ils allaient faire. Si ce n’est pas de l’intentionnalité partagée !

Mais l’objectif crucial de cette étude était de déterminer si les grands singes allaient rivaliser ou coopérer. Il est clair que la coopération l’a emporté haut la main. Nous avons observé quelques agressions, mais presque aucune blessure. La plupart des disputes étaient minimes : tirer un individu pour l’éloigner de l’installation, lui courir après pour le faire fuir ou lui jeter du sable, par exemple. Certains ont aussi tenté d’obtenir l’accès en toilettant l’un des tireurs, jusqu’à ce que celui-ci leur permette de prendre sa place. La coopération autour de l’installation a été presque permanente, et elle a produit au total 3 565 tractions conjointes283. Les chapardeurs ont été esquivés et, à l’occasion, punis pour leurs activités, et les individus trop enclins à la compétition ont vite compris que leur comportement les rendait très impopulaires. L’expérience a duré plusieurs mois, et les chimpanzés ont donc eu tout le temps d’apprendre que la tolérance permet de trouver des partenaires avec qui travailler. Finalement, la « preuve dans le pudding » est que les chimpanzés sont très coopératifs. Ils n’ont pas le moindre problème à réguler ni à atténuer les différends pour mener un effort commun et en partager les fruits.

Si nous avons pu observer un comportement assez semblable à ce que l’on voit dans la nature, cela tient peut-être à l’histoire de notre colonie : au moment où nous les avons testés, nos chimpanzés vivaient ensemble depuis près de quarante ans. C’est vraiment beaucoup, et le groupe était donc exceptionnellement bien intégré. Mais lorsque nous avons testé récemment un groupe fraîchement constitué, dans lequel de nombreux individus ne se connaissaient que depuis un ou deux ans, nous avons obtenu le même résultat : beaucoup de coopération et peu d’agression. Autrement dit, les chimpanzés sont généralement doués pour résoudre les conflits afin de continuer à coopérer.

La réputation actuelle des chimpanzés, perçus comme des animaux violents et belliqueux – « démoniaques », même –, est presque entièrement fondée sur la façon dont ils traitent les membres de groupes voisins en milieu naturel : ils les agressent parfois brutalement pour s’emparer de leur territoire. Ce comportement a terni leur image, bien que le combat à mort soit si rare qu’il a fallu aux scientifiques des décennies pour parvenir à un consensus sur son existence. Le taux de mortalité observé dans un site donné est en moyenne d’un individu tous les sept ans284. De plus, on ne peut pas dire que ce comportement distingue les chimpanzés des hommes. Donc, pourquoi en tirer argument contre leur nature coopérative, alors que dans notre espèce la guerre entre des groupes est considérée à juste titre comme une entreprise collective ? C’est vrai aussi des chimpanzés – ils n’attaquent presque jamais seuls leurs voisins. Il est temps pour nous de les voir tels qu’ils sont : de talentueux joueurs en équipe qui n’ont aucun mal à régler les conflits au sein de leur groupe.

Une récente expérience menée au Lincoln Park Zoo, à Chicago, a confirmé leurs aptitudes à la coopération. Les scientifiques ont laissé un groupe de chimpanzés pêcher avec des bâtons du ketchup introduit dans les trous d’une termitière artificielle. Au début de l’expérience, il y avait assez de trous pour que tout le monde puisse se nourrir séparément. Mais, ensuite, le nombre de trous a été réduit un par un, jour après jour, jusqu’à ce qu’il n’en reste que quelques-uns. Puisque chaque trou était monopolisable, on a pensé que les chimpanzés allaient entrer en rivalité et se battre pour accéder aux ressources qui s’amenuisaient. Mais rien de tel ne s’est produit. Les grands singes se sont ajustés à la nouvelle situation en faisant exactement le contraire : ils se sont paisiblement réunis autour des trous restants – généralement à deux, parfois à trois – et ont trempé leurs bâtons alternativement, chaque chimpanzé attendant poliment son tour. Au lieu d’une montée du conflit, les scientifiques n’ont observé que partage et tour de rôle285.

Quand deux ou plusieurs espèces intelligentes, coopératives, se rencontrent autour de ressources alimentaires, le résultat peut aussi être la collaboration, et non la concurrence. Chaque espèce sait comment tirer avantage de l’autre. Les pêches coopératives, dans lesquelles des humains et des cétacés (baleines et dauphins) collaborent, existent probablement depuis des milliers d’années, car elles ont été signalées de l’Australie et de l’Inde à la Méditerranée et au Brésil. En Amérique du Sud, elles ont lieu sur les rives boueuses des lagunes. Les pêcheurs annoncent leur arrivée en frappant l’eau, sur quoi les grands dauphins émergent pour rabattre les mulets vers eux. Les pêcheurs attendent un signal des dauphins, un type de plongeon bien distinct par exemple, pour jeter leurs filets. Les dauphins font aussi ce genre de rabattage entre eux, mais là ils conduisent le poisson vers les filets des pêcheurs. Les hommes connaissent individuellement leurs partenaires dauphins, auxquels ils ont donné des noms de célébrités – des politiciens et des footballeurs.

Les pêches coopératives entre les humains et les orques sont encore plus spectaculaires. Quand la pêche à la baleine existait encore dans la baie Twofold, en Australie, les orques s’approchaient de la station de pêche en faisant des sauts bien visibles et en frappant la surface de l’eau avec leur queue pour annoncer l’arrivée d’une baleine à bosse. Elles conduisaient le gros animal dans les eaux peu profondes proches du bateau de pêche, ce qui permettait aux humains de harponner le monstre harcelé. Une fois la baleine tuée, on laissait aux orques un jour ou deux pour manger leur mets de prédilection – la langue et les lèvres –, après quoi les pêcheurs récupéraient leur prise. Là encore, les hommes donnaient des noms à leurs orques préférées et comprenaient le donnant-donnant qui fonde toute coopération, humaine ou animale286.

Il n’y a qu’un domaine où la coopération humaine surpasse de très loin ce que nous voyons dans d’autres espèces : son degré d’organisation et son échelle. Nous possédons des structures hiérarchiques capables de monter des projets d’une complexité et d’une durée qu’on ne trouve nulle part ailleurs dans la nature. La coopération animale est la plupart du temps auto-organisée : les individus jouent les rôles qui correspondent à leur capacité. Parfois, ils se coordonnent, comme s’ils s’étaient mis d’accord en amont sur une répartition des tâches. Nous ne savons pas comment les intentions et objectifs communs sont communiqués, mais il ne semble pas qu’ils soient orchestrés d’en haut par des chefs, comme chez les humains. Nous élaborons un plan et mettons en place une hiérarchie pour organiser son exécution, ce qui nous permet de poser une voie ferrée à travers tout un pays ou de construire une immense cathédrale qu’il faudra plusieurs générations pour achever. En nous appuyant sur des tendances léguées par une évolution immémoriale, nous avons modelé nos sociétés en réseaux de coopération complexes qui peuvent s’attaquer à des projets d’une ampleur sans précédent.

COOPÉRATION COMPLICE CHEZ LES POISSONS

Les expériences sur la coopération posent souvent des questions cognitives. Les acteurs ont-ils conscience qu’ils ont besoin d’un partenaire ? Comprennent-ils son rôle ? Sont-ils prêts à partager le butin ? Si l’un d’eux accapare tous les bénéfices, son attitude va évidemment compromettre les collaborations futures. C’est pourquoi nous postulons que les animaux ne regardent pas simplement ce qu’ils obtiennent, mais le comparent aussi avec ce qu’obtient leur partenaire. L’inégalité les préoccupe.

Cette idée a inspiré une expérience extrêmement populaire, que Sarah Brosnan et moi avons menée avec des tandems de singes capucins bruns. Après une tâche, nous les récompensions l’un et l’autre par des tranches de concombre et des grains de raisin – nous avions déjà établi qu’ils préféraient tous le raisin. Les singes ne faisaient aucun problème s’ils recevaient des récompenses identiques, même si les deux obtenaient du concombre. En revanche, si l’un recevait du concombre et l’autre du raisin, ils s’opposaient farouchement à cette inégalité des résultats. Le singe qui ne recevait que du concombre mangeait sa première tranche avec plaisir, mais faisait une scène terrible dès qu’il remarquait que son compagnon obtenait du raisin. Il jetait à terre son légume dérisoire et secouait avec tant de force la cage de test qu’on craignait fort qu’il ne la brise287.

Ce refus d’un aliment parfaitement acceptable parce qu’un autre obtient mieux ressemble à la façon dont réagissent les humains dans les jeux économiques. Pour les économistes, cette réaction est « irrationnelle », puisque, par définition, quelque chose vaut mieux que rien. Aucun singe, disent-ils, ne devrait refuser une nourriture qu’il mange d’habitude, et aucun humain ne devrait rejeter une petite offre. Un dollar, c’est toujours mieux que pas de dollar du tout. Mais nous ne sommes pas convaincus, Sarah et moi, qu’une réaction de ce genre soit irrationnelle, puisqu’elle cherche à égaliser les résultats, et que c’est le seul moyen de pérenniser la coopération. Les grands singes vont même plus loin que les singes à cet égard. Sarah a constaté que les chimpanzés protestent parfois contre une inégalité dans l’autre sens. Ils ne sont pas d’accord non seulement quand ils obtiennent moins que l’autre, mais aussi quand ils obtiennent plus. Ceux qui reçoivent du raisin peuvent refuser d’être avantagés ! Cela nous rapproche, bien sûr, du sens humain de la justice288.

Sans donner plus de détails, disons que ces études ont révélé un phénomène encourageant. Elles ont rapidement été élargies à d’autres espèces, y compris en dehors de l’ordre des primates. L’expansion d’un domaine est toujours un signe de sa maturité. En appliquant les tests d’inégalité aux chiens et aux corvidés, des chercheurs ont constaté des réactions similaires à celles des singes289. Apparemment, aucune espèce ne peut échapper à la logique de la coopération, qu’il s’agisse de la sélection de bons partenaires ou de l’équilibre entre effort et récompense.

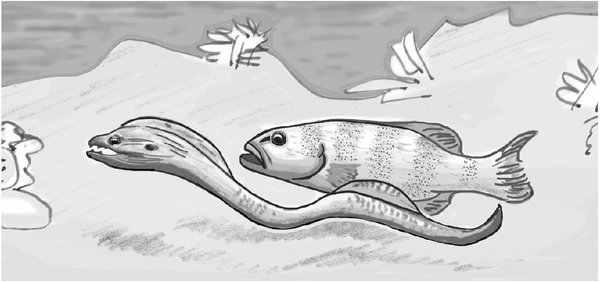

Un étrange couple de chasseurs : une truite de corail et une murène géante traquent ensemble autour du récif.

La meilleure illustration du caractère général de ces principes est le travail sur les poissons de l’éthologue et ichthyologue suisse Redouan Bshary. Il nous émerveille depuis des années avec les interactions et le mutualisme des petits labres nettoyeurs et de leurs hôtes, les gros poissons qu’ils débarrassent d’ectoparasites. Chaque nettoyeur possède sa propre « station » sur un rocher, avec une clientèle qui vient étendre ses nageoires pectorales en adoptant une posture permettant au nettoyeur de faire son travail. Dans un mutualisme parfait, ce dernier retire les parasites de la surface du corps, des branchies et même de l’intérieur de la bouche de son hôte. Il est parfois si occupé que les clients doivent faire la queue. Les recherches de Bshary sont des observations sur le récif, mais aussi des expériences en laboratoire. Ses articles se lisent comme un manuel du parfait entrepreneur. Par exemple, les nettoyeurs traitent mieux les poissons de passage que les résidents. Si un poisson en voyage et un résident arrivent en même temps, le nettoyeur servira le voyageur en premier. Les résidents peuvent attendre, car ils n’ont pas d’autre adresse où aller. C’est un processus d’offre et de demande. Les nettoyeurs trichent de temps à autre en dévorant de petits bouts de peau saine. Les clients n’aiment pas ça et tressautent ou s’en vont. Les seuls clients avec lesquels le nettoyeur ne triche jamais sont les prédateurs, qui ont une contre-stratégie radicale : l’avaler. Les nettoyeurs semblent avoir une excellente compréhension des coûts et des avantages de leurs actes290.