1. Auguste Comte e il pensiero positivo

Gustave Courbet, Funerale a Ornans, 1849-1850, Parigi, Musée d’Orsay

1.1 La formazione e la posizione politica

Auguste Comte (1798-1857) è considerato il principale esponente del positivismo. Comte, nato da famiglia cattolica e monarchica, fin dagli anni liceali è profondamente influenzato dall’ambiente dell’École Polytechnique, prima grande scuola della borghesia industriale francese. Nella rivoluzione del 1831 è sostenitore del governo liberale; nel 1848 manifesta un’involuzione politica che lo porta ad approvare il colpo di stato di Luigi Bonaparte, posizione che molti dei suoi seguaci gli rimproverano. La sua vita è molto travagliata a causa di problemi familiari, psichici ed economici. Respinto dall’ambiente accademico, si mantiene prevalentemente dando ripetizioni di matematica.

Nel periodo in cui si forma il pensiero comtiano, in Francia le aspirazioni illuministiche al progresso si vanno scontrando con una fase “distruttiva” e rivoluzionaria e si diffonde il desiderio di ritornare a una società armonica e costruttiva. È in particolare Henri de Saint-Simon che a tale scopo elabora progetti di una società “organica”, tecnocratica e per certi tratti socialista, anche se variamente intesa dai suoi seguaci. Comte collabora alle teorizzazioni e alla propaganda sansimoniana prima di differenziarsene, con posizioni proprie, a partire dallo scritto Piano dei lavori scientifici necessari per la riorganizzazione della società (1822). Resta comunque in lui l’ideale di fondo di una politica che sia finalmente razionale, basata sulla mentalità scientifica e sul corretto ordine naturale, mettendo ormai da parte vecchie impostazioni, come quella religiosa e quella metafisica.

Che cosa significa "positivo"

Come i fenomeni fisici, anche i fatti umani devono essere guardati, secondo Comte, con l’occhio obiettivo della scienza. Il filosofo francese definisce questo atteggiamento “positivo” in quanto positum, cioè “stabilito”, legato ai dati di fatto e non a speculazioni astratte e a costruzioni immaginarie. Se si riuscisse veramente, argomenta Comte, a trattare anche i temi relativi all’uomo in questo modo, ispirato ai criteri e metodi già affermatisi in varie scienze della natura, si avrebbe finalmente a disposizione una scienza dell’uomo che permetterebbe di affrontarne i problemi in modo obiettivo e rigoroso, come mai era stato fatto sino ad allora.

Legge dei tre stadi

Nel Corso di filosofia positiva (1830-1842, in 6 volumi), l’opera più influente di Comte, l’autore delinea un vasto panorama della cultura soprattutto scientifica dell’epoca, basato sulla convinzione che in ogni campo si progredisca passando attraverso tre stati, o stadi, derivanti dal diverso atteggiamento intellettuale con cui gli uomini cercano di spiegare la realtà che si trovano di fronte (in modo diverso per esempio dal marxismo, il quale spiega i cambiamenti epocali con l’economia). I tre stadi indicati da Comte sono lo stadio teologico, quello metafisico e quello scientifico.

TESTO

T1: Auguste Comte, Il significato del positivismo

TESTO

T2: Auguste Comte, La legge dei tre stadi

Nello stadio teologico, o religioso, si tenta di spiegare i fenomeni di cui abbiamo esperienza supponendo che derivino da più o meno numerosi agenti soprannaturali, che produrrebbero sia le regolarità che le eccezioni (miracoli) della natura, per cui dovremmo cercar di ottenere da loro la soluzione dei nostri problemi. Questo stadio è detto anche “fittizio”, perché i suoi prodotti non riescono ancora a distinguersi dalle nostre fantasie, pur manifestando una certa evoluzione interna: si passa infatti dal feticismo (che considera animati tutti i fenomeni della natura) al politeismo e infine al monoteismo, che fa dipendere tutto da un unico principio divino.

ESERCIZIO

E5: Auguste Comte

Il secondo stadio è lo stadio metafisico (considerato intermedio, di passaggio), nel quale gli agenti soprannaturali lasciano il posto a “forze” inanimate inerenti ai fenomeni del mondo e ritenute capaci di produrli (per esempio la vita viene spiegata con una “forza vitale”). E, come lo stadio teologico culmina nella concezione di un Dio unico, così in questo stadio si arriva ad attribuire l’origine di tutto a un’unica forza universale, la natura, che conterrebbe tutte le altre.

Nello stadio scientifico, o positivo, infine, si abbandonano le spiegazioni fantastiche, che pure sono state una fonte indispensabile per lo sviluppo della nostra mente, e si sottopongono discorsi e teorie alla testimonianza dell’esperienza, senza far più riferimento a entità come esseri superiori, sostanze e simili. A contrassegnare lo stadio scientifico ci sono dunque tre “caratteristiche essenziali”: anzitutto la sottomissione ai fatti, poiché conosciamo i fenomeni solo in quanto si presentano alla nostra esperienza sensibile (che può variare, migliorare ecc.) e sono quindi sempre suscettibili di approfondimento e rettifica col progredire degli strumenti di ricerca. In questo senso i dati non sono intoccabili e definitivi, ma possono modificarsi in base a nuovi contesti e strumenti di ricerca. Ciò significa che ogni nostra conoscenza ha un valore relativo, mai assoluto e definitivo. In secondo luogo, lo stadio scientifico è caratterizzato dalla ricerca di leggi, intese come relazioni regolari tra i fenomeni, rinunciando invece alla ricerca di “cause”, siano esse cause prime, ossia generatrici dei fenomeni, oppure cause finali, mete cui i fenomeni stessi dovrebbero “tendere”. Infine è caratteristico della scienza il collegamento all’azione, fondato sulla previsione di ciò che verrà; e la previsione è alimentata a sua volta dalla conoscenza di ciò che si è verificato in passato. “Vedere per prevedere” è il nuovo motto, che comporta la fine dell’atteggiamento contemplativo dello scienziato classico.

LETTURE

La scienza e il suo pubblico

ESERCIZIO

E1: Auguste Comte

Il Corso non si ferma però a queste tre caratteristiche più generali delle scienze. Ciascuna di esse ha anche qualche caratteristica metodologica specifica che va approfondita e studiata. Così per esempio in certi settori, come in biologia, predomina l’osservazione strettamente intesa (vale a dire l’esame diretto dei fenomeni come si presentano), in altri, come in fisica, l’esperimento, inteso come un’osservazione artificialmente provocata; nell’astronomia, invece, l’esperimento è impossibile e i fenomeni sono per la maggior parte costruiti dalla nostra intelligenza, non essendo possibile vedere cose come la rotazione della terra, che va invece inferita con ragionamenti e calcoli.

Dato questo quadro, viene spontaneo domandarsi: se il punto d’approdo di ogni sapere è assicurato dal raggiungimento del livello e atteggiamento scientifico, rimane ancora un qualche compito alla filosofia? Secondo Comte sì, nel senso che anche la filosofia deve svolgere un compito funzionale all’avanzamento complessivo delle scienze e più precisamente quello di chiarire il metodo della scienza stessa, nei suoi vari aspetti, e le connessioni delle scienze tra di loro, cioè l’“omogeneità delle dottrine”, dei contenuti elaborati nei vari campi, in modo che non ci siano contraddizioni, anche se non si può pretendere che esse costituiscano un sistema del tutto omogeneo derivante da un unico principio.

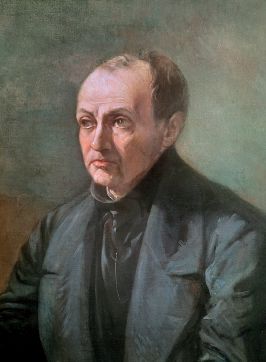

Louis Jules Etex, Ritratto di Auguste Comte, 1854, Parigi, Temple de la Religion de l’Humanité

1.2 Il quadro delle scienze

Organizzare le conoscenze scientifiche in un corpus omogeneo significa individuare l’ordine in cui ciascuna di esse si colloca rispetto alle altre, ovvero costruire una classificazione (gerarchia, scala enciclopedica) delle scienze. Le scienze individuate come fondamentali vanno collegate tra loro in un preciso ordine secondo il proprio grado di generalità. Per esempio i fenomeni trattati dalla biologia sono meno generali ed estesi di quelli trattati dalla fisica, perché le leggi fisiche valgono per tutti i corpi, non solo per gli organismi viventi. La fisica perciò, nella scala gerarchica, dovrà venire prima della biologia. La biologia, d’altra parte, è caratterizzata da una maggiore “complessità”. Benché infatti gli organismi abbiano certamente alla base fenomeni fisici e chimici, non sono riducibili, ossia spiegabili solo in base alla chimica e alla fisica, ed è necessario studiarli con modalità specifiche e mezzi appropriati.

Parlare di “classificazione” delle scienze non significa emettere giudizi di valore; si tratta piuttosto di stabilire l’“estensione” e la posizione reciproca delle varie scienze. Quelle “fondamentali” sono sei (talvolta Comte elenca in realtà solo cinque scienze fondamentali, escludendo la matematica, in quanto la considera strumento preliminare e universale di ogni scienza), che possiamo immaginare disposte in ordine ascendente, nel senso che ciascuna presuppone necessariamente quelle sottostanti: la prima è appunto la Matematica, seguita da Astronomia, Fisica, Chimica, Biologia, Sociologia. Ciascuna di esse utilizza le leggi delle scienze precedenti, ma possiede anche leggi proprie, non deducibili dalle altre. Particolarmente importante e difficile è il passaggio dalle scienze fisico-chimiche a quelle della vita e della società. Dopo aver analizzato le varie funzioni che costituiscono gli organismi, Comte passa infatti a quelle “intellettuali e affettive”, proprie cioè dei fenomeni “morali” (che oggi chiameremmo psichici o psicologici) specifici dell’uomo. Parlare di funzioni intellettuali, morali e simili per Comte significa comunque parlare di funzioni “cerebrali”.

Benché con la sua scala gerarchica delle scienze dimostri di voler evitare il “riduzionismo” che tratta i fenomeni organici nei termini di quelli fisico-chimici, nel caso dei fenomeni psichici Comte segue ancora ricercatori come F.J.V. Broussais che ritengono trattabile scientificamente solo ciò che si presenta come “obiettivo” ed esteriormente controllabile, respingendo l’osservazione interiore o introspezione. Nello schema comtiano della classificazione delle scienze non ha quindi posto la psicologia, anche se questa esclusione sarà una delle scelte più contestate da parecchi degli stessi positivisti, tra i quali figurano importanti pionieri della psicologia.

TESTO

T3: Auguste Comte, I fatti e l’immaginazione

La sociologia

ESERCIZIO

E2: Auguste Comte

Troviamo invece, come scienza autonoma, lo studio dell’organismo sociale, cioè della società, che presenta strutture e dinamiche proprie e sta nella posizione di vertice in questa classificazione delle scienze. Finora i fenomeni sociali – lamenta Comte – non sono mai stati affrontati in termini veramente scientifici, e ciò ha avuto gravi conseguenze pratiche, poiché non si sono acquisiti validi concetti direttivi per la politica e tutti hanno preteso di condurla con criteri personali. Ora egli assume come compito fondamentale proprio quello di fondare su basi scientifiche lo studio della società, ossia quella che egli comincia a chiamare, appunto, “sociologia”, o (più spesso) “fisica sociale”, sottolineando la propria intenzione di ispirarsi ai metodi delle scienze della natura, soprattutto della fisica.

Non si può comunque vedere nella sociologia una semplice appendice della biologia. Ci sono infatti condizioni sociali che esercitano una loro influenza ed esigono che si passi a un ordine nuovo di leggi. Il concetto che maggiormente distingue la sociologia dalla biologia è l’“idea madre del progresso continuo”, dello “svolgimento graduale dell’umanità”, diversamente dal mondo degli organismi inferiori che si mostra statico nelle sue forme di vita.

ESERCIZIO

E3: Auguste Comte

La sociologia comtiana è organizzata secondo due direzioni di ricerca, dette rispettivamente “statica sociale” e “dinamicasociale”. La statica sociale è lo studio della struttura (dell’anatomia, dell’armonia), vale a dire del principio d’ordine che ogni società deve necessariamente rispettare. Essa indaga come ogni fatto sociale si leghi agli altri e come perciò nel complesso la società si mantenga unita. Il “vero principio filosofico” delle “leggi statiche” è dato da un consensus, una tendenza dei corpi viventi che lega insieme il corpo sociale e specialmente i componenti delle società umane. Non si potrebbe spiegare la società se non si ammettesse, per usare una metafora, la presenza di questa specie di collante che determina la forma minima di aggregazione sociale, l’“unità sociale” elementare da cui comincia l’indagine, ossia la famiglia. Questa, pur presentando forme diverse a seconda dei tempi e luoghi, è guidata da due imprescindibili principi comuni: la subordinazione dei sessi (in pratica della donna all’uomo) e la subordinazione delle età (dei giovani agli anziani). La donna, secondo Comte, per un fatto naturale e fondamentalmente “cerebrale”, è inferiore all’uomo dal punto di vista dell’intelligenza astratta, che deve avere il posto di comando nella società; Comte riconosce invece alla donna una funzione importante sul piano del sentimento e della socialità. La società familiare a sua volta determina la formazione di quell’ulteriore grado di organizzazione che è la società generale, costituita da tante famiglie e basata sulla suddivisione del lavoro, entro la quale tutti concorrono alla conservazione del corpo sociale, naturalmente rispettando i propri ruoli.

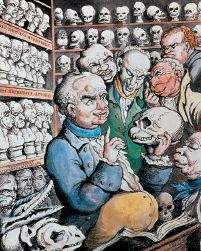

La dinamica sociale è invece lo studio del movimento, dello sviluppo, del progresso, legato essenzialmente all’evoluzione intellettuale. Comte parla di evoluzione mentale e sociale, ma non mostra grande interesse per l’evoluzione biologica, che pure cominciava ad affacciarsi in biologia. Anche l’evoluzione intellettuale si svolge passando essenzialmente attraverso i “tre stadi” già indicati (teologico, metafisico e scientifico), a ciascuno dei quali ora Comte fa corrispondere determinate forme di organizzazione sociale e politica. Così il predominio della mentalità teologica è concomitante a una fase di “società preliminare, in cui l’attività umana dev’essere essenzialmente militare, per preparare gradualmente un’associazione normale”. Questa, dopo la fase di passaggio corrispondente allo stadio metafisico, si sviluppa in concomitanza con l’affermarsi dello spirito positivo e conduce a uno “stato industriale” e al relativo “ordine politico”. Si ha così un iter storico ai cui estremi stanno da una parte la società militare, con una rigida gerarchia, il clericalismo e lo schiavismo, dall’altra la società industriale, smilitarizzata e fondata puramente su quella divisione di compiti che è richiesta dalla produzione. La nuova società, che dovrebbe rappresentare la situazione “normale” e definitiva dell’umanità ha al suo interno una gerarchia formata da tre “ordini fondamentali”, cioè (in progressione ascendente) “l’ordine industriale o pratico, l’ordine estetico o poetico, l’ordine scientifico o filosofico” (quest’ultimo chiamato a guidare la società). Per affermare tutto ciò Comte si appoggia in buona parte agli studi di F.J. Gall (1758-1828), ideatore della “frenologia”, secondo cui le attitudini delle persone dipenderebbero dalla predominanza di determinate aree del cervello.

ESERCIZIO

E4: Auguste Comte

Thomas Roulandoson, Caricatura di Franz Gall, 1808

Il positivismo in Germania e in Italia

Le culture positiviste in Germania e in Italia non hanno semplicemente recepito le opere di Darwin e Spencer: le hanno invece discusse, talvolta anche in chiave profondamente critica, dando vita a dibattiti e a posizioni specifiche e originali.

In Germania la riflessione positivista dà vita a una complessa discussione sulla relazione tra fisiologia e psicologia e sulla natura della conoscenza che vede coinvolti autori come Ernst Haeckel, August Christoph Carl Vogt, Jakob Moleschott, Friedrich Karl Christian Ludwig Büchner, Ernst Heinrich Weber e Gustav Theodor Fechner, e che culmina con la nascita della psicologia sperimentale di Wilhelm Maximilian Wundt. Il positivismo italiano incoraggia lo sviluppo di un nuovo studio scientifico dell’uomo e della società affermandosi come prospettiva di studio e ricerca in molti ambiti: nella storiografia con Pasquale Villari, in filosofia con Roberto Ardigò, in medicina con Salvatore Tommasi e Augusto Murri, in pedagogia con Aristide Gabelli, nella psicologia e nell’antropologia con Cesare Lombroso, Enrico Morselli e Giuseppe Sergi.

Positivismo e gnoseologia

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (1834-1919) nella Morfologia generale degli organismi recepisce la prospettiva spenceriana sull’evoluzione e, anche influenzato dalle teorie di Goethe, giunge a formulare l’idea che vi sia un legame tra l’ontogenesi di una specie e la filogenesi dei singoli individui. In particolare, secondo Haeckel, lo sviluppo dell’individuo dall’embrione alla maturità (ontogenesi) “ricapitola” il processo evolutivo della specie intera (filogenesi). Di conseguenza lo studio dello sviluppo dell’embrione e dell’individuo contribuisce significativamente alla ricostruzione degli stadi evolutivi di una specie e, nel caso degli esseri umani, alla comprensione dello sviluppo e della crisi delle sue facoltà.

Ma Haeckel non intende con ciò ridurre lo spirito a materia, piuttosto intende mostrare come l’unica sostanza, l’universo, possa essere chiamata tanto con il nome di natura, con cui la indica la scienza, quanto con il nome di Dio, proprio della religione. Seppur con linguaggi diversi religione e scienza descrivono le componenti essenziali di un unico universo.

Il rappresentante filosofico più significativo del positivismo italiano è, invece, Roberto Ardigò (1828-1920). Egli si dedica all’inquadramento del ruolo della filosofia nel contesto di una ricerca scientifica che si rende sempre più autonoma dal linguaggio della metafisica della tradizione occidentale.

Positivismo e psicologia

Particolarmente importante è il contributo che il positivismo italiano e quello tedesco forniscono alla definizione della psicologia come disciplina autonoma.

In Italia lo psichiatra Cesare Lombroso muove dalle acquisizioni della fisiologia di Gall sull’importanza della corteccia celebrale per le facoltà sensitive, intellettive e morali e cerca di individuare le basi fisiologiche del comportamento e la corrispondenza tra alcune caratteristiche somatiche e lo sviluppo delle parti del cervello che presiedono lo sviluppo delle facoltà intellettive e morali. Nel suo L’uomo criminale, Lombroso ridefinisce la figura del delinquente: gli atti criminali non sarebbero più né peccati, né violazioni del patto che costituisce la società, ma piuttosto effetti combinati di una predisposizione biologica e di condizioni materiali.

In Germania l’approccio positivista ai fenomeni psicologici e culturali si trova già al centro delle opere di Moleschott, Weber e Fechner, che lavorano all’affrancamento di questo insieme di “fatti” dalla cosiddetta “psicologia razionale”. Nella tradizione filosofica questo termine designa l’attività speculativa nella quale il soggetto conoscente riflette su quel complesso di funzioni che prende il nome di “anima”.

Con i lavori di Wilhelm Wundt si impone, invece, un’analisi dei fatti psichici che prescinde dall’auto-osservazione e segna la nascita della psicologia scientifica. L’opera di Wundt, per quanto non integralmente riconducibile alla prospettiva positivista, ne è tuttavia certamente influenzata: Wundt lavora sull’idea che esistano dei fatti psichici elementari, cioè le sensazioni, e che attraverso l’osservazione sperimentale sia possibile individuare le leggi che ne presiedono le connessioni.

LETTURE

Le tradizioni filosofiche dell'Italia unita

1.3 Il secondo Comte e la fortuna dei temi comtiani

Una svolta nel pensiero di Comte interviene dalla seconda parte degli anni Quaranta fino alla morte, avvenuta nel 1857. Rimane saldo l’ideale della sua sociologia di servire al bene dell’umanità, ma il raggiungimento di questo scopo è affidato non più alla scienza, bensì all’etica e alla religione, personificate in Clothilde de Vaux: ispiratrice di Comte, muore trentenne nel 1846. L’opera maggiore di questo periodo è il Sistema di politica positiva che istituisce la religione dell’umanità (1851-1854, in 4 volumi), cui si aggiunge il Catechismo positivista o esposizione sommaria della religione universale (1852).

Gran parte dei suoi seguaci non lo seguirà in questa nuova direzione, “religiosa” e sentimentale, del suo pensiero. In tutti gli ambienti che elaborano i temi del positivismo avviati da Comte si riscontrano di conseguenza (almeno) due indirizzi, a seconda che si faccia riferimento anche alla sua seconda fase, etico-mistica, o si rimanga più strettamente entro i limiti razionali segnati dalla prima.

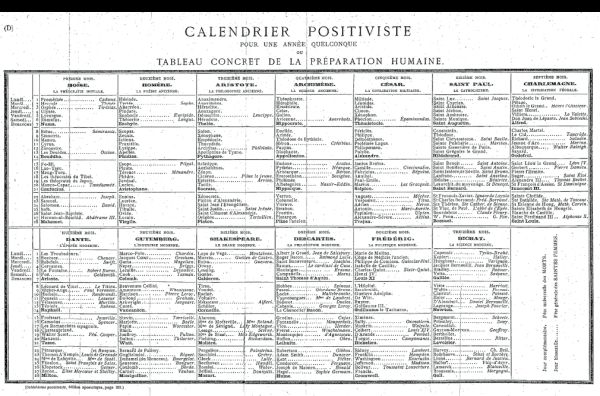

Per cominciare dall’Inghilterra (paese in cui fiorirono maggiormente associazioni e comunità comtiane), alla London Positivist Society, fautrice della linea del secondo Comte, si contrappongono autori assai autonomi nell’utilizzo dei temi comtiani originari. John Stuart Mill, che si era entusiasmato per Comte, era entrato in corrispondenza con lui e aveva perfino contribuito a sovvenzionarlo, a un certo punto, in un libro su Comte e il positivismo (1865), sottopone a un deciso sfrondamento le dottrine comtiane: accetta la sua divisione delle scienze e il suo metodo scientifico, accetta la divisione della sociologia in statica e dinamica, ma critica decisamente il rifiuto o la svalutazione che Comte fa di varie discipline (psicologia, economia politica, logica pura, calcolo delle probabilità), lamenta l’eliminazione troppo drastica del concetto di causa, il suo attaccamento alla frenologia, la sua avversione per il liberalismo, per il sistema rappresentativo e la libertà di pensiero, la sua concezione tradizionalista della famiglia e della donna, il “calendario positivista” e l’impostazione mistica della sua ultima fase.

Auguste Comte, Calendrier positiviste, ou Système général de commémoration publique... Paris, 1852, Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Quanto all’altro grande esponente del positivismo britannico, Herbert Spencer, nella sua nuova classificazione delle scienze e nel suo vasto sistema evoluzionistico si contrappone in gran parte a Comte.

LETTURE

John Stuart Mill

In Francia troviamo da una parte il comtismo guidato dallo storico della scienza Pierre Laffitte e d’altra parte autori più liberi e autonomi come il linguista Émile Littré, lo storico del cristianesimo Ernest Renan, lo psicologo Théodule Ribot, il critico letterario e psicologo Hippolyte Taine, i fondatori della sociologia Émile Durkheim e Lucien Lévy-Bruhl. Questi ultimi riprendono in forma più tecnica e concreta la metodologia sociologica che Comte aveva discusso in maniera filosofica generale. Lévy-Bruhl, nel 1899, cura la pubblicazione della Corrispondenza tra Comte e J.S. Mill e pubblica uno studio molto ponderato su La filosofia di A. Comte (1900).

In Germania il pensiero comtiano di per sé non trova molto seguito: nel 1859 esce un saggio elogiativo di Karl Twesten, Vita e scritti di A. Comte, ma parecchie delle funzioni svolte storicamente dal positivismo (lotta contro le visioni del mondo teologico-metafisiche, rivendicazione del valore culturale delle scienze naturali, esigenza di una visione scientifica anche dell’uomo) verranno assolte da alcuni esponenti del cosiddetto “materialismo tedesco”, come Büchner e Moleschott.

La stessa vastità di discussioni critiche, sia interne che esterne all’indirizzo positivistico, costringono a riconoscere la fondamentale incidenza di Comte nella cultura contemporanea. Tra i maggiori meriti si possono ricordare l’approfondimento delle discussioni sul metodo e sulla natura della scienza in generale, nonché sulle differenze e sulle connessioni tra le varie scienze, o ancora il principio di seguire un metodo scientifico anche nello studio dell’uomo e della società, principio che ha consentito la nascita delle scienze umane.

AMBIENTE CULTURALE

Nuove conoscenze per una nuova società

Un’epoca “rivoluzionaria”

In Europa tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento la rivoluzione industriale trasforma i processi di produzione e distribuzione della ricchezza, con effetti particolarmente esemplari in Inghilterra. La Rivoluzione francese modifica rapidamente e radicalmente i rapporti di autorità propri dell’ancien régime, con effetti a loro volta esemplari per la gestione dei pubblici affari in altri paesi.

Bisogna aggiungere a queste due rivoluzioni una “rivoluzione demografica”, rivelata da cambiamenti sia nelle dimensioni delle popolazioni europee che nella loro distribuzione (soprattutto tra città e campagna); e una “rivoluzione scientifica” antecedente a tutte le altre. Quest’ultima produce risorse conoscitive di tipo nuovo, genera una comunità di studiosi che condividono dati empiricamente (e talora sperimentalmente) accertati, nonché la consapevolezza del valore del rigore metodologico e del linguaggio scientifico, capaci inoltre di venire sempre più spesso applicati alla soluzione di problemi pratici dei generi più diversi, con effetti a loro volta rivoluzionari.

La rivoluzione scientifica tra XVI e XVIII secolo aveva avuto come tema i fenomeni naturali, da quelli astronomici a quelli biologici. Si trattava ora di riprodurla con riferimento a fenomeni assai diversi: gli accadimenti umani, la varietà delle istituzioni che disciplinano i rapporti sociali, gli eventi storici. Chi si impegnava in questo compito era erede dell’aspirazione illuministica a comprendere scientificamente anche i fenomeni di quel tipo, contestando però il peso eccessivo che l’Illuminismo settecentesco aveva accordato al mero discorso critico sui fatti sociali e politici, invece della loro rilevazione obiettiva e analisi sistematica.

Libertà, cara Libertà, 1830-1833, Vizille, Musée de La Révolution Française

VIDEO

Il treno

VIDEO

Fotografia

VIDEO

Le nuove tecnologie dell’architettura

Prime manifestazioni dell’immaginazione sociologica Anche quella che si potrebbe chiamare “protosociologia”, prodotta agli inizi dell’Ottocento soprattutto in Francia, reca decisa l’impronta di valutazioni forti e contrastanti su fenomeni sociali recenti e contemporanei. In particolare il pensatore socialista Claude-Henri de Saint-Simon annunzia la nascita e afferma la superiorità della “società industriale” su quelle d’ancien régime, nelle quali la posizione dominante spettava automaticamente a individui che godevano di antichi privilegi, specie di natura politica.

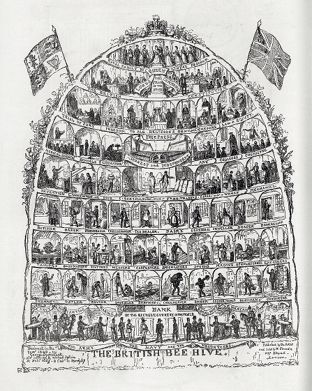

Nella società industriale si affermano sempre più gruppi dirigenti di tipo nuovo – capitani d’industria, scienziati, tecnici di vario genere – impegnati a competere per la propria affermazione mettendo a punto e gestendo modi nuovi di produrre ricchezza.

Per contro, due protagonisti di quello che viene chiamato il pensiero della Restaurazione, Joseph de Maistre e Louis de Bonald, accusano la Rivoluzione francese – soprattutto il regicidio e l’attacco ai privilegi della Chiesa, ma anche alcuni provvedimenti napoleonici – di aver sovvertito gli stessi fondamenti della civiltà, dando inizio a un’era contrassegnata da generale disordine.

George Cruikshank, "The British Beehive", ritratto della società dell'Inghilterra vittoriana (acquaforte tratta da un disegno del 1840), 1867, Collezione privata

Non molto tempo dopo il fallimento della Restaurazione, Alexis de Tocqueville intraprende un viaggio in America per approfondire e provare la propria intuizione secondo cui è invece possibile, e può funzionare, un ordine sociale democratico radicalmente diverso da quello aristocratico che ha per secoli regnato in Europa. Il suo La democrazia in America argomenta che il disordine denunziato da De Maistre e Bonald è un aspetto temporaneo della transizione alla democrazia, e non una caratteristica propria della sua natura. Lo dimostrano gli Stati Uniti, dove la democrazia non deve le proprie origini alla sovversione di un ordine radicato in un lungo passato, ma dove invece è chiara la vocazione di quel paese a costituire un ordine privo di precedenti storici.

L’approccio filosofico al compito: Hegel

Ma ci sono modi molto diversi di trasporre la “rivoluzione scientifica” dall’ambito della natura a quello della società e della storia. In effetti molti negano, in vista delle radicali differenze tra i due ambiti di realtà, che tra lo studio della natura e quello della società possa esistere molto più che un’analogia generica. Essa consiste nella volontà comune di dare vita a un confronto esplicito e spassionato dello studioso con i dati del proprio specifico ambito, a cui fa seguito la comunicazione dei risultati ottenuti all'interno della comunità scientifica per ottenerne l’assenso. C’è anche chi ritiene che un serio studio dei fenomeni sociali sia possibile entro tradizioni accademiche già stabilite, riaffermando la validità delle loro pratiche. In particolare si danno vari tentativi di mettere a fuoco sui fenomeni storici un discorso di tipo filosofico, come hanno già fatto Hobbes (1588-1679) o Rousseau (1712-1778).

Nella prima metà dell’Ottocento tedesco, esempio spettacolare di uno sforzo intellettuale di questo genere che riafferma l’egemonia della riflessione filosofica anche sul discorso intorno ai fatti sociali, è la filosofia della storia di Hegel, in cui la speculazione su enti e processi di natura metafisica – come “lo Spirito” e i suoi processi – trova un nuovo oggetto negli accadimenti storici. Segnaliamo almeno due contributi di Hegel alle tematiche sociologiche: il posto che egli assegna alle istituzioni come prodotti dello svolgimento dello “spirito oggettivo”; e un’intuizione che avrebbe direttamente o indirettamente ispirato la problematica della cosiddetta alienazione: “L’agire umano può generare prodotti che si estraniano dal loro stesso autore e, in quanto tali, diventano oggetto potenziale di fruizione da parte di soggetti diversi, servendo loro come premesse e strumenti”.

L’approccio storicistico e quello ermeneutico Nello stesso contesto intellettuale si afferma un effetto assai diverso dell’impatto della rivoluzione scientifica sullo studio dei fenomeni umani: il grande storico Leopold Ranke (1795-1886) crede fermamente nell’impossibilità di studiarli altrimenti che nella loro intrinseca storicità, rinunziando quindi a cercare di formulare generalizzazioni su cause ed effetti di intere classi di essi. Nella sua opera la ricerca di “scientificità” si esprime nell’attenzione al tempo, al luogo, alla specifica modalità del verificarsi di un determinato evento storico, con l’obiettivo di cogliere e comunicare, dice Ranke, proprio com’era stato.

Per fare questo, la ricerca storica deve impegnarsi in primo luogo nella raccolta e messa a punto editoriale del maggior numero possibile di fonti (preferibilmente documenti di prima mano relativi a un determinato evento o individuo). In Germania – c’erano dei precedenti italiani, soprattutto a opera del Muratori (1672-1750) – il prodotto più imponente di questa concezione, a cura di molteplici studiosi della generazione di Ranke e successive, è la collezione Monumenta Germaniae Historica. In base a una documentazione di questo genere Ranke e alcuni suoi allievi esaminano con risultati illuminanti una varietà di eventi storici, molti tra questi relativi ai mutevoli rapporti tra poteri europei.

Altri studiosi tedeschi dell’Ottocento, sempre nell’intento di qualificare come scientifiche in senso lato forme diverse di ricerca su fenomeni umani, teorizzano e praticano un approccio che va sotto il nome di “ermeneutica”, la cui posizione fondamentale, formulata inizialmente dal teologo Schleiermacher (1768-1834) e successivamente, tra gli altri, dal filosofo Dilthey (1833-1911), è la seguente: l’azione umana richiede di essere compresa dallo studioso tramite un processo di interpretazione che consideri varie forme di attività umana come testi. Per sottrarre questo processo all’arbitrio della mera soggettività dello studioso, lo si deve condurre alla luce delle pratiche e dei canoni di tre antiche e gloriose discipline: la teologia, che interpreta le Scritture e le dottrine religiose; il diritto, che interpreta oggetti diversi, come leggi o statuti da un lato, contratti e testamenti dall’altro; l’analisi di prodotti artistici, dai poemi omerici agli affreschi medievali, alle tragedie e ad altre forme letterarie.

Anche se queste prospettive di ricerca sono meglio rappresentate rispettivamente da Hegel, Ranke e Schleiermacher, non sono proposte esclusive di studiosi tedeschi. Il loro particolare prestigio intellettuale deriva dal fatto che nelle università tedesche dell’Ottocento si pratica non solo l’insegnamento ma anche la ricerca, e le opere prodotte in queste istituzioni hanno un’intensità intellettuale non comune. In ogni caso le posizioni in questione considerano i successi delle scienze naturali come una sfida a cui rispondere piuttosto che come un modello da imitare senza riserve.

L’approccio positivistico Nella sua più “forte” accezione l’esemplarità dei metodi delle scienze naturali per quelle umane viene teorizzata da Auguste Comte, che si riferisce a essa proclamando l’avvento, nella propria opera, dello stadio terzo e supremo, quello “positivo”, dello sviluppo del pensiero umano, preceduto dagli stadi “teologico” e “metafisico”. Secondo Comte è giunto il momento di aggiungere ai grandi successi delle scienze naturali quelli di una nuova scienza, che chiama sociologia, collocandola al vertice della gerarchia delle scienze nel loro insieme, in quanto le spetta individuare “le leggi dell’organizzazione sociale”, cioè dell’ordine di realtà più complesso che esista.

Per riuscire in questo, Comte s’impegna per anni in un massiccio programma di collazione, classificazione e spiegazione dei fatti sociali, e ne espone i risultati in scritti che nell’Ottocento, non soltanto nei paesi europei, hanno grande successo tra gli intellettuali, accademici e non. Ma gli esiti del programma comtiano non corrispondono alle smisurate ambizioni del suo autore. Si possono constatare tali analogie tra il suo pensiero e la filosofia della storia di Hegel da far pensare che lo stesso Comte restasse fermo proprio a quell’atteggiamento “metafisico” che quello “positivo” avrebbe dovuto lasciarsi dietro una volta per tutte. Anzi, gli ultimi sviluppi del suo pensiero rivelano ambizioni di natura addirittura “teologica”.

Ricerche empiriche sulla “questione sociale”

LETTURE

Mercati europei e mercati mondiali

Malgrado l’insuccesso del positivismo sociologico così come viene teorizzato da Comte, per tutto il resto dell’Ottocento e oltre ne sopravvive e prospera una versione più modesta, impegnata non in operazioni intellettuali di grande portata, ma in un’imitazione di minor respiro del modus operandi delle scienze naturali: la pratica assidua di un’attenta e sistematica osservazione, sul terreno, dei fatti sociali contemporanei. Tra questi, i più meritevoli d’essere studiati, i più facili da trattare per la loro caratteristica di poter essere analizzati in modo quantitativo, vengono prodotti giorno per giorno da quella che abbiamo chiamato “rivoluzione demografica”, e soprattutto dai processi vasti e accelerati di urbanizzazione, causati dalla “rivoluzione industriale”.

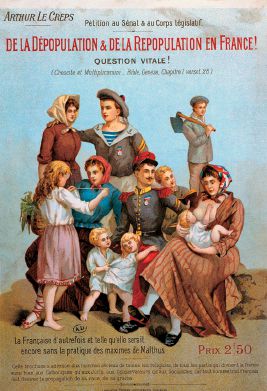

"Spopolamento e ripopolamento in Francia", opuscolo di Arthur Le Creps, copertina, 1895, Parigi, Musée des Arts Décoratifs

Nel loro insieme questi fenomeni costituiscono per molti studiosi, membri di gruppi dirigenti, organi di opinione, quella che viene chiamata la “questione sociale”. Suscitano viva preoccupazione le condizioni materiali e morali dell’esistenza dei nuovi strati della popolazione urbana, nonché la direzione politica della loro mobilitazione (attuale o potenziale) in nuove forme di agitazione, protesta e ribellione.

Forme più ambiziose di teoria sociale: marxismo e darwinismo sociale Alcune significative linee di pensiero perseguono, oltre a quello di descrivere e spiegare accadimenti contemporanei, un obiettivo ulteriore. Si tratta qui di alzare il livello d’astrazione del discorso studiando, oltre alla società moderna, anche la società stessa in quanto tale, e individuando processi che diversificano nel tempo e nello spazio i lineamenti di società diverse. Nella seconda metà dell’Ottocento questo comune intento viene perseguito in maniera radicalmente diversa nell’opera di Marx e Engels e in quella dell’inglese Herbert Spencer (1820-1903).

L’opera di Marx e Engels rappresenta il prodotto di uno sforzo intellettuale incomparabilmente più creativo, intenso e complesso dell’altra; inoltre nel corso di due secoli esercita una fortissima influenza su affari politici, economici e sociali, non soltanto intellettuali, dell’intero pianeta.

Il pensiero sociologico di Spencer viene spesso chiamato “darwinismo sociale” in quanto estende oltre i fenomeni biologici le teorie del grande biologo Charles Darwin (1809-1882); Spencer argomenta cioè che ogni progresso, sia nel mondo della natura che in quello umano, è il prodotto non intenzionale della lotta tra molteplici unità, ciascuna orientata esclusivamente al proseguimento e miglioramento della propria esistenza. Data la condizione ineliminabile – in entrambi quei mondi – della scarsità delle risorse, la lotta produce inesorabilmente la “sopravvivenza del più adatto”, a cui spetta il privilegio di potersi anche riprodurre. Ne consegue quindi l’evoluzione, cioè lo sviluppo spontaneo di unità collettive (specie biologiche o società umane) sempre più in grado di controllare e modificare l’ambiente a proprio vantaggio.

Nel caso delle società umane, sostiene Spencer, questo processo è tanto più sicuro, rapido e benefico quanto meno è inficiato da istituzioni che limitino artificialmente la lotta concorrenziale. In tali società si afferma quindi un principio sempre valido, ma precedentemente misconosciuto: l’intero processo sociale deve essere affidato all’iniziativa di singoli individui, capaci di scegliere razionalmente con chi trattare, a quale scopo, a quali condizioni. In altre parole, le società più moderne rappresentano il frutto più maturo dell’evoluzione sociale perché in esse il contratto costituisce il rapporto sociale fondamentale. Spencer considera quindi sempre meno giustificata la persistenza nelle società contemporanee di autorità politiche che pretendono di regolare l’attività contrattuale degli individui e che quindi interferiscono con la loro libertà, invece di limitarsi a proteggerli. In questi termini la sociologia di Spencer fornisce un supporto scientifico all’ideologia del liberalismo ottocentesco, con la sua attenzione a limitare fortemente l’intervento delle istituzioni statali sulla libertà d’azione e di opinione del singolo individuo.

BOX

Positivismo ed evoluzionismo: Herbert Spencer