2. L’utilitarismo di Bentham

Joseph Mallord William Turner, Pioggia, vapore e velocità, 1844, Londra, National Gallery

2.1 Utilitarismo filosofico

La prima definizione del principio utilitarista è opera del giurista e filosofo inglese Jeremy Bentham: “Con principio di utilità si intende quel principio che approva o disapprova qualunque azione secondo la tendenza che essa sembra possedere ad aumentare o diminuire la felicità della parte il cui interesse è preso in considerazione, oppure, che è lo stesso in altre parole, a promuovere o a ostacolare quella felicità”. (Introduzione ai principi della morale e della legislazione, 1789). John Stuart Mill definisce l’utilitarismo come “quella dottrina che accetta come fondamento della morale l’utilità, o il principio della massima felicità, (e che) sostiene che le azioni sono lecite in quanto tendono a promuovere la felicità e illecite se tendono a generare il suo opposto” (Utilitarismo, 1861).

Trasposte sul piano collettivo queste definizioni conducono all’utilitarismo filosofico come prospettiva etica che si pone come obiettivo la realizzazione dell’utilità generale, intesa come la “massima felicità per il maggior numero di persone”. Utilitariste sono quelle posizioni che riconducono il giusto all’utile e che giustificano scelte individuali e politiche sulla base della loro utilità, cioè della loro capacità di massimizzare la felicità o il benessere, individuale e collettivo.

LETTURE

John Stuart Mill

L’utilitarismo appartiene alle dottrine morali chiamate “conseguenzialiste”, nel senso che ritiene che un’azione debba essere giudicata buona o cattiva in base alle sue conseguenze e non alle ragioni per cui è stata decisa, siano esse elementi soggettivi (come, ad esempio, la convinzione che un’azione sia giusta) o regole (come, ad esempio, mantenere la parola data). Nella valutazione dell’utilità di un’azione le intenzioni di chi la compie sono rilevanti solo in relazione ai risultati che producono.

L’utilitarismo etico ha un fondamento antropologico razionalista: l’idea che i comportamenti umani siano motivati dall’utilità, o felicità, individuale, intesa come fuga dal dolore e ricerca del piacere. Quest’idea ha avuto varie applicazioni nella teoria economica dell’Ottocento e del Novecento ponendosi come principio guida in grado di consentire la previsione di comportamenti economici razionali in quanto basati sull’analisi costi-benefici. Lo stesso principio è alla base delle più recenti elaborazioni delle teorie della decisione razionale.

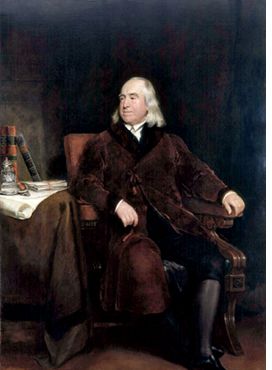

Jeremy Bentham: ponte tra due epoche

Jeremy Bentham (1748-1832) è un autore di cerniera tra due secoli: raccoglie lo spirito riformatore e alcune fondamentali idee del Settecento francese e inglese, dando forma compiuta a prospettive teoriche (come l’utilitarismo filosofico e il positivismo giuridico) che diventeranno nell’Ottocento correnti dominanti e intorno alle quali ruota lo sviluppo delle scienze umane. Anche la sua vasta produzione si estende a cavallo dei due secoli e intreccia vari ambiti (filosofico, psicologico, politico e soprattutto giuridico), tenuti insieme dai fondamenti utilitaristi esposti nella sua prima opera: Introduzione ai principi della morale e della legislazione, pubblicata a Londra nel 1789, anno della Rivoluzione francese.

Bentham non è però soltanto un teorico, la sua vita è caratterizzata da un costante impegno riformista e da ripetuti tentativi di tradurre le sue idee in interventi politici e legislativi. Nei primi decenni dell’Ottocento, Bentham si orienta verso una concezione politica democratica che coincide con l’appartenenza al gruppo dei radicali inglesi, di cui è uno dei principali esponenti. Insieme a James Mill, padre di John Stuart Mill, fonda nel 1823 la “Westminister Review”, organo ufficiale del radicalismo filosofico. Questo movimento di pensiero, che influenza fortemente la politica inglese del XIX secolo, ha come obiettivo riforme radicali, prima tra tutte il suffragio universale, ma anche la realizzazione di un sistema sanitario e di istruzione pubblica, l’abolizione della pena di morte, l’estensione dell’eguaglianza giuridica alle donne, la depenalizzazione dell’omosessualità.

Henry William Pickersgill, Jeremy Bentham, 1829, Londra, National Portrait Gallery

Anche grazie all’opera dei suoi discepoli le idee di Bentham hanno molto seguito negli anni successivi e ispirano alcune riforme politiche e legislative. Le sue opere giuridiche influenzeranno concretamente la trasformazione del diritto in paesi extra-europei, ma non realizzerà mai in patria il suo obiettivo principale: la riforma complessiva del diritto attraverso la codificazione (il Common Law rimane tuttora un diritto in gran parte giurisprudenziale, non fondato su un vero e proprio codice scritto).

2.2 L’aritmetica morale: piaceri e dolori, pene e ricompense

Il principio di utilità nella formulazione di Bentham riportata sopra si presenta come un principio prescrittivo, che esprime un giudizio di valore: “approva o disapprova”. Ma per Bentham è, prima ancora, un principio descrittivo che spiega le motivazioni dei comportamenti umani: “la natura ha posto l’umanità sotto il governo di due padroni sovrani, il dolore e il piacere”, che sono al contempo la misura del giusto e dello sbagliato e ciò che ci governa in “tutto ciò che facciamo, diciamo, pensiamo” (Introduzione ai principi della morale e della legislazione).

TESTO

T4: Jeremy Bentham, Piacere, dolore e utile

Non è possibile comprendere l’interesse di una comunità se non si parte dagli interessi delle singole persone che la compongono. Il sistema utilitarista benthamiano si costruisce a partire dal principio chiamato “edonismo psicologico”, secondo il quale le persone tendono a massimizzare la propria felicità individuale attraverso la ricerca dei piaceri e la fuga dai dolori. La somma delle utilità individuali determina l’utilità collettiva espressa sinteticamente dalla nota formula “la massima felicità per il maggior numero”, la cui realizzazione, detta “edonismo etico”, deve costituire l’obiettivo della morale e del diritto.

“Bene” è dunque ciò che aumenta la felicità collettiva, “male” ciò che la diminuisce; e bene e male sono rilevabili empiricamente: non esistono principi di giustizia superiori e assoluti. Bentham scrive che una comunità è un’entità fittizia, composta da concrete persone singole, dunque l’interesse di una comunità non è altro che la somma degli interessi delle persone che la compongono. L’utilitarismo esclude ogni valore collettivo superiore: bene collettivo è semplicemente la felicità generale, intesa come somma delle felicità individuali e fondata sull’eguaglianza naturale degli esseri umani (ognuno conta per uno e solo per uno).

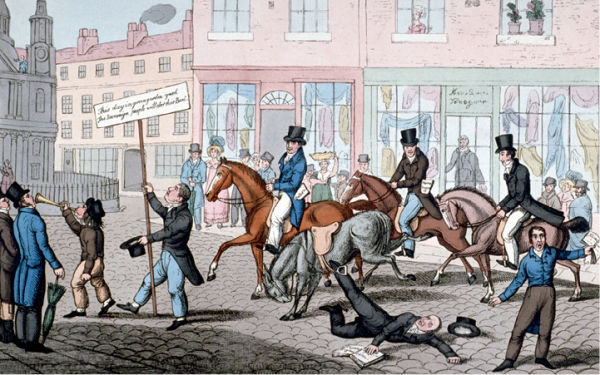

Joseph Gleadah, Samuel Waddington guida un corteo di radicali, tra i quali Jeremy Bentham (caduto da cavallo), a Ludgate Hill, 1821 ca., Londra, Guildhall Library

Per determinare l’utilità generale Bentham conia un procedimento che chiama “aritmetica morale”, o “felicific calculus”, elaborato prendendo a modello le scienze matematiche. Anche sotto questo profilo Bentham si pone come anticipatore di una corrente che dominerà nell’Ottocento: il cosiddetto “scientismo”, inteso come la tendenza a costruire le scienze umane sul modello delle scienze naturali.

Il sistema di regole costruito da Bentham a fondamento del calcolo morale è molto articolato e complesso. Per darne sinteticamente un’idea basta ricordarne i principali passaggi, analiticamente descritti nell’Introduzione ai principi della morale e della legislazione. Bentham individua quattro fonti di piacere e dolore: fisica, politica, morale e religiosa, che danno origine a quattordici tipi di piaceri e dodici tipi di dolori. Queste unità di base di piacere e dolore vanno poi considerate nelle loro relazioni reciproche e analizzate tenendo conto delle circostanze che influenzano la sensibilità di ciascuno, a loro volta variabili a seconda dei tempi e dei luoghi, per cui, ad esempio, un indiano non ha la stessa sensibilità di un inglese. Ma bisogna tener conto anche di vari caratteri che determinano l’incidenza di piaceri e dolori: intensità, durata, certezza e distanza nel tempo, fecondità, purezza e infine estensione, cioè il numero di persone che ne sono toccate. L’aritmetica morale non è dunque composta da operazioni semplici, neppure nella versione di Bentham che tiene conto solo degli aspetti quantitativi, assumendo che non ci sono piaceri migliori di altri. Il calcolo diventa ulteriormente complesso nella versione di John Stuart Mill, che vi aggiungerà la valutazione della qualità di piaceri e dolori, distinguendo tra piaceri inferiori e superiori.

L’aritmetica morale è anche il fondamento della scienza della legislazione: piaceri e dolori diventano pene e ricompense nelle mani del governo e del legislatore, cioè strumenti per intervenire sugli interessi individuali in modo da ricondurli all’utilità collettiva. Le sanzioni altro non sono che piaceri e dolori, cioè motivazioni che determinano i comportamenti: “Il compito del governo è promuovere la felicità della società, punendo e ricompensando” (Introduzione ai principi della morale e della legislazione).

Diritto: come è e come deve essere

Bentham è un autore chiave anche per la teoria del diritto: è infatti considerato il fondatore del positivismo giuridico teorico e sua è la prima, chiara, distinzione tra diritto “come è” e diritto “come deve essere”, tra la scienza giuridica descrittiva che formula giudizi di fatto (expository jurisprudence) e quella prescrittiva che formula giudizi di valore (censorial jurisprudence).

In vari saggi Bentham denuncia come finzioni e artifizi retorici quelle teorie che presentano come un dato oggettivo ciò che è invece frutto di preferenze soggettive. Tipica finzione è quella di “diritto naturale”: per Bentham la validità del diritto prescinde dal suo contenuto. Egli si pone così in contrasto con il giusnaturalismo dominante all’epoca, ma anche con i sostenitori dei diritti naturali dell’uomo, la grande innovazione teorica consacrata nelle Dichiarazioni americana e francese, che Bentham critica radicalmente chiamandoli nonsense upon stilts (“sciocchezze sui trampoli”).

Anche il cattivo diritto, quindi, è diritto a tutti gli effetti, ma esiste comunque la possibilità di un buon diritto, e a esso Bentham dedica la propria vita: si tratta del diritto costruito dal legislatore razionale sulla base dei principi dell’utilitarismo. La scienza della legislazione opera a partire dal calcolo morale e dalla valutazione costi-benefici, tenendo conto che ogni legge – e soprattutto ogni legge penale – è un male in sé in quanto rappresenta una limitazione della libertà: essa deve dunque essere giustificata da un maggior incremento dell’utilità generale.

ESERCIZIO

E7: Jeremy Bentham

Sul piano giuridico una delle conseguenze più rilevanti dell’utilitarismo è l’affermarsi della visione della pena non più come punizione, ma come deterrente, con funzioni preventive e rieducative: una concezione già sostenuta dalla teoria della pena illuminista, in particolare da Cesare Beccaria, ma sviluppata da Bentham in modo sistematico con proposte complessive di riforma dell’intero diritto penale e del sistema carcerario britannico.

ESERCIZIO

E6: Jeremy Bentham

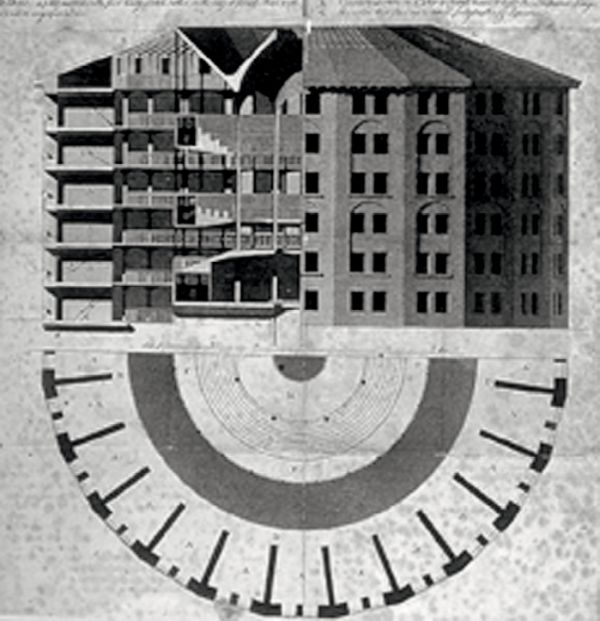

Il Panopticon

Il Panopticon è una delle opere più note di Bentham, anche grazie alla sua assunzione a tipo ideale di potere disciplinare, compiuta dal filosofo francese Michel Foucault in Sorvegliare e punire (1976, cap. III). Si tratta del minuzioso progetto di un carcere ideale all’interno del quale la visibilità e il controllo dei detenuti è costante, ma anche il sorvegliante è sorvegliato e l’ultimo controllo spetta all’opinione pubblica.

Willey Reveley, Alzato, spaccato e pianta del Panopticon ideato da Jeremy Bentham, 1791

L’idea di massimizzare il potere e l’efficienza delle istituzioni attraverso il controllo, la disciplina e sistemi calibrati di pene e ricompense accompagna Bentham tutta la vita. In nome dell’utilità collettiva, lo Stato si costruisce come un sistema efficiente, raffinato e pervasivo di gestione del potere.

Armonia naturale e armonia artificiale

La libertà individuale è invece necessaria nelle relazioni economiche dove Bentham – che qui risente dell’influenza di Adam Smith – è convinto che il governo debba limitare il più possibile il suo intervento, che può essere solo dannoso. L’ambito economico si sottrae dunque all’opera di armonizzazione artificiale delle utilità individuali che è compito del legislatore e del governo; in quest’ambito l’utilità generale si raggiunge attraverso la confluenza, l’armonizzazione spontanea, delle utilità individuali lasciate libere. L’idea che il perseguimento dell’utile individuale produca, per una forma di naturale armonizzazione, l’utilità generale diventerà poi uno dei fondamenti dell’ideologia del libero mercato.