4. Tocqueville e il pensiero liberale

Gustave de Beaumont, Penitenziario in Pennsylvania, 1831 ca., Collezione privata

4.1 Un pensiero e una vita “in equilibrio tra il passato e l’avvenire”

Trovare per Alexis de Tocqueville (1805-1859) e per le sue due opere principali, L’antico regime e la Rivoluzione e La democrazia in America, una collocazione intellettuale e politica adeguata è sempre stato un problema, per i suoi interpreti e per lui stesso. Se si escludono gli estremi del legittimismo da una parte, e del protosocialismo di inizio Ottocento dall’altra, tutte le altre tendenze politiche presenti nel panorama politico della Francia e dell’Europa della prima metà del secolo hanno qualche ragione per richiamarsi a Tocqueville, dai monarchici moderati ai liberali, fino ai repubblicani. Del resto i suoi stessi tentativi di definire la propria posizione sono quasi sempre in negativo, o accostano elementi opposti per prendere subito da entrambi le distanze: “Non sono né del partito rivoluzionario, né del partito conservatore”; “Ero così ben in equilibrio tra il passato e l’avvenire da non sentirmi naturalmente e istintivamente attratto né verso l’uno né verso l’altro, e non ho affatto avuto bisogno di grandi sforzi per gettare uno sguardo tranquillo dalle due parti”.

Le “due parti” di cui parla Tocqueville non sono solo schieramenti politici, sono due epoche, due modalità storiche di organizzazione sociale, due universi antropologici. Il tema centrale di tutta la riflessione di Tocqueville è infatti la transizione da un ordinamento sociale aristocratico, gerarchico e fondato sulla diseguaglianza giuridica fra gli uomini, a uno democratico, egualitario e individualistico. Non si tratta quindi di spiegare solamente le specificità sociali e politiche degli Stati Uniti o le complesse vicende della Francia rivoluzionaria, ma di rintracciare il significato profondo della discontinuità epocale rappresentato dall’avvento della modernità. Una discontinuità che Tocqueville, consapevole non solo dell’inevitabilità dell’avvento della democrazia ma anche della sua superiorità etica, avverte tragicamente. In realtà la sua, più che una condizione di “equidistanza”, come egli la definisce, appare una condizione di spaesamento, ma è proprio questo spaesamento a far sì che il suo sguardo sulla transizione verso il mondo moderno sia particolarmente ricco, anche se tutt’altro che “tranquillo”.

Democrazia, uguaglianza, individualismo moderno

Più ancora che con l’affermazione della democrazia come ordinamento politico, o dell’uguaglianza giuridica come caratteristica dell’organizzazione sociale, la rivoluzione antropologica della modernità si identifica per Tocqueville con il trionfo dell’individualismo moderno, del quale egli coglie appieno la novità rispetto al banale egoismo che è “amore appassionato ed esagerato di se stessi”.

L’individualismo moderno è invece un sentimento “riflessivo e tranquillo, che porta ciascun cittadino a isolarsi dalla massa dei suoi simili e a ritirarsi in disparte, in compagnia dei suoi familiari e dei suoi amici”. L’individualismo è quindi qualcosa di più di una passione, più o meno riprovevole, è il cuore di quella ideologia moderna che pone l’essere umano individuale come unità fondamentale di valore.

Coloro che vivono in una società “aristocratica”, osserva Tocqueville, sono maggiormente disposti a riconoscersi come componenti di un organismo più vasto, “quasi sempre legati strettamente a qualcosa che è al di fuori di essi e spesso in suo nome sono disposti a dimenticare se stessi”. Quindi, “presso i popoli aristocratici, tutti gli uomini sono legati fra loro e dipendono gli uni dagli altri.

Sussiste un forte legame gerarchico in virtù del quale si può mantenere ciascuno al suo posto e l’intero corpo sociale nell’obbedienza”. Il principio gerarchico che impronta le società aristocratiche implica dunque una concezione organica della società come corpo, organismo integrato. L’uguaglianza invece, tende “a isolare gli uomini gli uni dagli altri, e a far sì che ciascuno di loro sia indotto a occuparsi solo di se stesso”. Essa “pone gli uomini gli uni a fianco agli altri, senza un legame comune che li unisca”. La democrazia “spezza la catena” del legame sociale: rende l’uomo più libero ma nel contempo più solo.

Théodore Chassériau, Ritratto di Alexis de Tocqueville, Versailles, Musée National du Château

Ma l’indebolimento della coesione sociale, del senso di appartenenza a una comunità, non è l’unico pericolo che Tocqueville vede nell’inarrestabile avanzata della democrazia: anche la libertà è minacciata. La democrazia ha imposto una nuova nozione di libertà come diritto universale e “imprescrittibile” di ciascun uomo all’autodeterminazione, e Tocqueville riconosce esplicitamente la superiorità di questa “giusta nozione di libertà” rispetto alla libertà come privilegio di ceto, riservato a pochi, che caratterizzava le società aristocratiche. Ma il suo timore è che proprio l’isolamento dei singoli individui, uguali nella loro impotenza, e indifferenti alla dimensione collettiva e politica perché interamente assorbiti nella ricerca del benessere materiale e nella competizione per lo status sociale, ponga le premesse per un nuovo tipo di dispotismo. Un “dispotismo dolce”, che si installa al di sopra “della folla innumerevole di uomini simili ed eguali immersi nel perseguimento dei loro piccoli e volgari piaceri”, ai quali sacrificano senza rimorsi libertà e virtù.

4.2 L’“interesse ben inteso” e la religione

A partire dall’esempio americano analizzato nella Democrazia in America (1835-1840), Tocqueville sottolinea l’importanza delle istituzioni di autogoverno locali senza alcuna concessione al passatismo nostalgico, o alla tradizione del repubblicanesimo classico, cara ai rivoluzionari. Per Tocqueville l’interesse privato, l’ambizione personale, costituiscono i sentimenti più autentici e vitali dell’epoca democratica, e da essi occorre partire per ricostruire, quasi paradossalmente, il sentimento civico che fa naturalmente difetto alle società individualiste democratiche.

Gli interessi economici e sociali della maggior parte degli uomini sono infatti circoscritti all’ambito locale ed è a questo livello che può più facilmente svilupparsi l’abitudine alla partecipazione alle istituzioni di governo e, più in generale, la propensione all’azione collettiva attraverso associazioni con le più varie finalità. Non è quindi sull’amore disinteressato per la patria o la comunità che occorre far conto, quanto sull’“interesse ben inteso”, su quello che potremmo chiamare un “egoismo razionale” che spinge l’uomo a rendersi utile ai suoi simili e alla collettività in vista dei benefici economici e sociali a lungo termine che può trarne.

Ritratto di Alexis de Tocqueville da giovane, miniatura, XIX sec., Collezione privata

Altrettanto, se non più fondamentale è il ruolo della religione. Il cristianesimo (e soprattutto il cattolicesimo) può costituire un contrappeso etico al materialismo connaturato alla società democratica e al dispiegarsi senza freni dell’egoismo individuale. E questo è possibile perché per Tocqueville la contrapposizione fra religione e democrazia è solo un malinteso, dato che proprio il cristianesimo, con la sua sottolineatura della fratellanza degli uomini e della loro uguaglianza di fronte a Dio, è all’origine storica della dinamica inarrestabile della democrazia. Ancora una volta Tocqueville prende le distanze sia dalla tradizione della cultura politica che si richiama all’Illuminismo e alla grande Rivoluzione, ostile al cattolicesimo, sia dalla riproposizione dell’alleanza fra trono e altare dei sostenitori della Restaurazione.

ESERCIZIO

E14: Tocqueville

Tocqueville e l’America

Nel suo soggiorno negli Stati Uniti, tra il 1831 e il 1833, Tocqueville, ufficialmente incaricato di studiare il sistema penitenziario, cerca sia “un’immagine della democrazia in quanto tale”, sia una risposta alle inquietudini sul futuro della libertà nella società democratica che, pure in forme diverse da quelle americane, rappresenta inevitabilmente anche il futuro dell’Europa. Nella Democrazia in America, il cui primo volume esce nel 1835 e il secondo nel 1840, Tocqueville parla sì dell’America, ma anche e forse soprattutto della Francia e dell’Europa.

Alexis de Tocqueville, "De la démocratie en Amérique", pagina del manoscritto originale, 1840 ca., Yale, Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University

Gli Stati Uniti rappresentano per Tocqueville al tempo stesso una sorta di idealtipo della società democratica, e un’eccezione storica. Negli Stati Uniti la democrazia, ovvero l’uguaglianza delle condizioni giuridiche e una minore disuguaglianza in quelle economiche e sociali, non è stata una conquista o un punto d’arrivo di un processo storico. L’uguaglianza ha contraddistinto la vita degli americani fin dalle origini della nazione e dello Stato. Questa uguaglianza di condizioni, che naturalmente esclude gli schiavi, ha improntato tutta quella che Tocqueville chiama la “costituzione sociale” americana, ma ha inciso anche sulla cultura e le forme che assumono le relazioni interpersonali e familiari. Quella che Tocqueville osserva con sguardo non solo sociologico e politologico ante litteram, ma anche etnografico, è insomma un mondo antropologicamente altro rispetto a quello europeo della prima metà dell’Ottocento, dove l’ancien régime, scosso e delegittimato ma non smantellato, consuma il suo tramonto.

Negli Stati Uniti Tocqueville individua tutti gli elementi salienti dell’epoca democratica: l’amore appassionato per l’uguaglianza, quello più intermittente per la libertà, il gusto del benessere materiale, l’inquietudine costante per la propria posizione sociale e l’ansia del riconoscimento, la scarsa considerazione per le occupazioni intellettuali, se prive di ricadute pratiche immediate, il prevalere della razionalità strumentale, il ripiegamento affettivo su una ristretta cerchia di famigliari e amici, la tendenziale indifferenza per le virtù civiche e, in verità, per la virtù in generale.

Ma ciò che in realtà interessa maggiormente Tocqueville sono quei fattori grazie ai quali la nazione americana riesce a sottrarsi a quelle che egli considera le minacce più gravi, tra loro correlate, che incombono sulle società democratiche, ovvero la disgregazione individualistica della società e il dispotismo, che rende gli uomini uguali nell’asservimento anziché nella libertà. Due sono gli elementi che attirano in particolare l’attenzione dell’osservatore francese: la vitalità delle istituzioni locali e delle associazioni fra privati e quella dello spirito religioso.

La Francia, l’antico regime e la Rivoluzione

Con il colpo di Stato del 2 dicembre 1851 Napoleone III inaugura una lunga parentesi di governo autoritario che spinge lo stesso Tocqueville a ritirarsi dalla vita politica attiva dopo aver ricoperto cariche importanti, tra le quali quella di ministro degli esteri nel 1849. La svolta politica sembra anche dimostrare l’incapacità della Francia di coniugare stabilità e libertà. Questo fallimento è all’origine di un’altra grande opera di Tocqueville, L’antico regime e la Rivoluzione, rimasta incompiuta per la morte dell’autore il 16 aprile 1859.

La dittatura bonapartista, con il suo fondamento plebiscitario, rappresenta qualcosa di profondamente diverso dall’assolutismo dell’antico regime e sembra confermare i timori di Tocqueville sul possibile avvento di nuove forme di dispotismo compatibili con la natura ormai “democratica”, nel senso di egualitaria, delle società europee moderne. Se nella Democrazia in America Tocqueville ha analizzato le ragioni del successo americano nel coniugare uguaglianza e libertà, nella sua ultima opera cerca invece le ragioni storiche dello speculare fallimento francese.

La democrazia come uguaglianza è l’approdo inevitabile delle società moderne, ma le modalità e gli esiti politici e istituzionali di questo approdo possono essere molto diversi. “Smettiamo dunque di considerare il popolo americano come il modello per ogni nazione democratica”, ammonisce Tocqueville. L’America è al tempo stesso un modello e un’eccezione perché è una nazione senza precedenti storici. In Europa, e in Francia in particolare, la storia fa invece sentire tutto il suo peso.

La grande Rivoluzione, esaltata o deprecata, era considerata universalmente uno spartiacque epocale. Per repubblicani e liberali essa era l’alba di un nuovo mondo, per i legittimisti una catastrofe senza redenzione. Ancora una volta l’analisi di Tocqueville rimescola le carte intellettuali e politiche: la Rivoluzione più che un momento di discontinuità rappresenta l’accelerazione e il compimento di processi storici plurisecolari. L’assolutismo monarchico aveva infatti preparato il terreno al dispotismo “democratico” giacobino o bonapartista, concentrando il potere nelle mani del governo centrale e smantellando sistematicamente tutti quei contrappesi, come l’influenza politica delle nobiltà, che nella società tradizionale limitavano il potere del monarca. L’assolutismo ha quindi contribuito potentemente all’affermazione dell’uguaglianza sociale, rendendo però gli uomini uguali nella comune servitù a un potere che si voleva assoluto. A loro volta, i rivoluzionari, ossessionati dal dogma dell’unità inscindibile della nazione, impauriti dai movimenti separatisti e minacciati dalla controrivoluzione interna ed esterna, hanno compresso ogni forma di autonomia locale e soffocato il pluralismo politico.

Contro il progresso: il pensiero politico della Restaurazione

Contro il progresso: il pensiero politico della Restaurazione

Rivoluzione e controrivoluzione

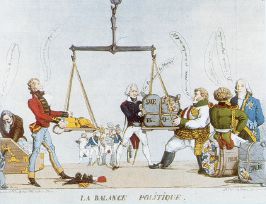

La bilancia politica, ovvero l'Impero napoleonico spartito tra gli alleati al Congresso di Vienna, caricatura, da “Le Nain Jeune ou Journal des arts, des sciences et de la littérature”, 15 maggio 1815

Di “reazione” in termini filosofici e politici si comincia a parlare durante la Rivoluzione francese, quando il termine diviene sinonimo di “controrivoluzione”. Le espressioni più compiute di questa scuola di pensiero emergono tuttavia con la fine della parabola napoleonica, negli anni della Restaurazione.

Occorre quindi tener presente che gli scritti degli autori “reazionari” si suddividono fra quelli composti immediatamente a ridosso della Rivoluzione – in cui essa è oggetto di analisi e di confutazione – e quelli con panoramica più ampia, volti a rievocare i caratteri rilevanti del mondo premoderno, che hanno l’evidente finalità di sostenere l’opera restauratrice del Congresso di Vienna.

La carica reazionaria del tradizionalismo filosofico è in primo luogo, e pressoché esclusivamente, un rabbioso rigetto degli ideali dell’Illuminismo (individuo, ragione, natura e progresso). La critica a questi ideali fa tutt’uno con la condanna senza appello della loro concreta espressione storico-rivoluzionaria.

Joseph de Maistre

Joseph de Maistre (1753-1821), savoiardo non alieno da un’iniziale simpatia per la Rivoluzione francese, rimane profondamente colpito dall’opera di Edmund Burke, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, da cui de Maistre trae ispirazione per propugnare il ritorno all’antica costituzione di Francia nelle Considerazioni sulla Francia.

Se le nostre moderne costituzioni devono anche alla Francia degli anni immediatamente successivi alla Rivoluzione l’idea stessa di una carta costituzionale scritta come legge fondamentale dello Stato, il pensiero controrivoluzionario – cui il movimento del tradizionalismo francese appartiene – esalta l’idea di un ordinamento frutto della tradizione storica (costituzione non scritta), dove la permanenza di antichi retaggi e costumi non è che il segno tangibile di un assetto sociale e politico di stampo feudale, con le sue gerarchie, i suoi privilegi, le sue “libertà”. La lotta al razionalismo “astratto” del pensiero illuministico, prima, e rivoluzionario poi e l’attaccamento al mondo feudale prendono le forme dell’organicismo politico: una concezione secondo la quale una comunità è un organismo vivente, la cui messa in forma è compito di una provvidenza che agisce tramite il suo inviato, il monarca, che assume le caratteristiche di pontefice. Legittimismo e monarchia per diritto divino dei re sono i due pilastri del pensiero di de Maistre – e reazionario in generale – tradotto in rivendicazione politica.

Ma il tradizionalismo di de Maistre assume una particolare colorazione teocratica: il dominio è la vera espressione della volontà organizzatrice e ordinatrice di Dio; l’uomo e la società sono inseriti nella natura per diretta volontà di Dio. Solo in questo senso si può parlare di un giusnaturalismo di de Maistre, di un suo “naturalismo cristiano”. Nel Saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche, de Maistre precisa come tutto ciò che si pone al di fuori del diretto intervento provvidenziale sia solo “errore, putrefazione e nulla”. Dio è la mano “infallibile, superiore all’uomo” che guida e organizza la caduta nello spazio degli innumerevoli elementi che compongono la realtà fisica e politica. L’opera prediletta dall’autore, Le serate di San Pietroburgo, redatta durante il soggiorno in Russia al servizio dello zar e pubblicata postuma nel 1821, reca l’eloquente sottotitolo di Colloqui sul governo temporale della Provvidenza: nulla avviene per caso e dal vocabolario di de Maistre è bandito il termine “fortuna”. Nel disegno arcano della provvidenza è compreso anche il disordine; la stessa Rivoluzione – popolata da esseri “infernali” come Robespierre e veri “demoni meridiani” come Napoleone – è pure opera di Dio, è il castigo diretto contro l’orgoglio manifestato dagli uomini nel secolo dei Lumi e della Ragione. La Restaurazione ha per de Maistre il suo senso integrale nel ripristino a tutti gli effetti del potere del papato, dell’ordine ecumenico medievale della cristianità. È il solo modo per rendere “naturale” la sovranità e quindi colpire alla radice stessa l’idea di resistenza al potere.

Louis de Bonald

Louis de Bonald (1754-1840), se da un lato non condivide l’entusiasmo per la teocrazia papale, dall’altro accoglie e accentua per quanto possibile i principali aspetti del pensiero di de Maistre con un’intensa opera di pubblicista, nonché con un assiduo attivismo politico fra il 1815 e il 1830 (ottenendo l’abolizione del divorzio).

Bonald giustifica la “necessità dello scandalo rivoluzionario” con uno stile rigoroso e austero fin dalla Teoria del potere politico e religioso nella società civile, e ribadisce il primato del “noi” sociale contro l’“io” individualista. “L’uomo esiste solo per la società e la società non lo forma che per se stessa”: la società religiosa impone il suo modello, divinamente ispirato, alla società politica, venendo così a costituirla. Nella Legislazione primitiva egli espone il significato di quella che definisce “proporzione generale”: “Il potere sta al ministro come il ministro sta al suddito; proporzione non è altro che la traduzione, in un linguaggio relativo alla società, di questa altra proporzione generale, espressa in linguaggio più astratto e analitico: la causa sta al mezzo come il mezzo sta all’effetto. Il potere, il ministro, il suddito si definiscono le persone della società”. Bonald individua nel linguaggio il principio generatore anche della società in quanto espressione di idee necessarie, proprio come un raggio di luce rivela la presenza di oggetti fisici.

GALLERY

Pittura francese di primo Ottocento

Al centro delle Ricerche filosofiche sui primi oggetti delle conoscenze morali torna il concetto di tradizione come unico veicolo per ripristinare la fede in Dio detronizzata dalla “moderna filosofia”. Con tale concetto torna anche l’idea della nuova sottomissione dei popoli all’autorità del monarca, espressione dell’autorità divina.

Félicité de Lamennais

Quella di Félicité de Lamennais è figura complessa: a lungo considerato il campione dell’ortodossia cattolica, nell’imminenza della rivoluzione del 1830 in Francia si schiera a fianco del nascente cattolicesimo liberale; dopo avere subito la condanna papale con l’enciclica Mirari vos del 1832, è tra i fondatori de “L’Avenir” insieme a Montalembert, Lacordaire, De Coux e nel 1834 pubblica le Parole di un credente. Con l’avvicinarsi del 1848, abbraccia l’idea di una democrazia sociale. Negli ultimi anni della sua vita si fa sempre più aspro lo scontro con la Chiesa di Roma. L’antisoggettivismo e l’anticartesianesimo stanno alla base del pensiero del primo de Lamennais. Sotto il titolo spregiativo di “soggettivismo” de Lamennais pone tutto l’arco teorico che va dal materialismo sensista alla metafisica kantiana, a cui contrappone la tradizione e l’autorità del senso comune.

Al centro del Saggio sull’indifferenza in materia di religione, la sua opera principale, sta l’idea dell’indissolubile legame che deve unire la politica alla religione: solo grazie alla loro azione congiunta sarà possibile una riscossa a fronte del binomio, attualmente imperante, di ateismo e rivoluzione. Emblema di una tale condizione è il sentimento di indifferenza nei confronti della religione che caratterizza l’epoca; anzi quest’ultima è percorsa da ben tre “sistemi dell’indifferenza” che, con caratteristiche diverse, rappresentano tutti l’esito di una situazione di “tolleranza” scaturita tanto dal principio protestante del libero esame quanto dalle dottrine illuministiche prima e rivoluzionarie poi.

Carl Ludwig von Haller

Lo svizzero Carl Ludwig von Haller (1768-1854), di nobili origini e già alla fine del XVIII secolo al servizio della Casa d’Austria, compone la Restaurazione della scienza politica: opera che eserciterà grande influenza anche sulla cultura politica tedesca. La concezione dello Stato sostenuta da Haller è nutrita della storia delle antiche città elvetiche e ispirata dal modello delle tradizionali istituzioni svizzere: è alle “antiche libertà repubblicane”, e non certo alla Repubblica alla francese, di stampo egualitario, che von Haller guarda; ma la definitiva preferenza è accordata alla monarchia assoluta. Von Haller è particolarmente radicale nel porre alla base del suo sistema “naturale” il rapporto signoria-servitù: “l’autorità e l’obbedienza non dipendono dalla volontà dell’uomo: l’effetto della legge è universale, necessario e indistruttibile come tutto ciò che viene da Dio” (Restaurazione della scienza dello Stato). La natura è ancora ciò che era migliaia di anni fa e la subordinazione gerarchica, che le è caratteristica, è “antica come il mondo”. Contro lo Stato moderno, Haller “restaura” i rapporti di dipendenza diretta di tipo signorile e feudale: i sudditi sono legati al principe da un rapporto disuguale e dipendente, mentre la società è una scala di obbligazioni personali che s’innalza fino a Dio.

Juan Donoso Cortés

Il percorso di Juan Donoso Cortés (1809-1853) va da una giovanile adesione al liberalismo fino alla posizione reazionaria e decisionista: il riconoscimento della necessità storica della dittatura controrivoluzionaria. Donoso Cortés espone la convinzione che l’unico modo per arginare la secolarizzazione non sia più il richiamo al legittimismo d’ancien régime, bensì l’appello a una forza non meno potente di quella del nemico da battere. È qui che il ragionamento dell’autore si ricollega al significato originario, fisico, del termine “reazione”, nel tentativo estremo di sanare, con misure eccezionali, il “male grave e profondo che corrode l’Europa” di metà secolo: il venir meno dell’autorità divina e umana. La visione di Donoso Cortés è apocalittica: la storia è manifestazione dello scontro di forze opposte e irriducibili. La vita sociale si compone di moti di azione e reazione da parte di forze che invadono e di altre che oppongono resistenza.

La tirannia dell’“opinione comune”

Per una società democratica, la forma forse più insidiosa di dispotismo non è quella esercitata da un potere centrale senza contrappesi, ma quella delle opinioni della maggioranza. Il principio d’autorità in campo morale e intellettuale non è infatti assente nelle società democratiche, solo agisce in modo diverso da quanto accade nelle società “aristocratiche”. In queste ultime, l’abitudine alla diseguaglianza di potere, ricchezza e cultura, rende gli uomini disposti ad accettare le opinioni dei loro superiori sociali e a conformarsi a esse. Quando invece la stessa nozione di superiorità sociale è rifiutata, viene meno ogni disponibilità a riconoscere una superiorità morale e intellettuale individuale, ma, osserva Tocqueville, “questa uguaglianza che rende l’uomo indipendente da ciascuno dei suoi concittadini individualmente preso, lo lascia isolato ed esposto senza difesa all’azione della maggioranza”. Rispetto a questa insidiosa forma di tirannia, gli Stati Uniti sembrano ancora più vulnerabili, proprio perché qui il processo di livellamento è più avanzato e la considerazione per la cultura e i saperi astratti minore: “negli Stati Uniti la maggioranza si incarica di fornire agli individui una folla di opinioni già pronte, sollevandoli così dall’obbligo di formarsene di proprie”.

ESERCIZIO

E15: Tocqueville

Anche in quest’ambito, Tocqueville accorda alla religione un ruolo privilegiato: “Le idee generali relative a Dio e alla natura umana sono dunque tra tutte le idee quelle che conviene meglio sottrarre all’azione abituale della ragione individuale e per la quale c’è più da guadagnare che da perdere riconoscendovi un’autorità”. La delegittimazione di ogni autorità religiosa, quale quella operata in Francia nel periodo prerivoluzionario e rivoluzionario, produce conseguenze pericolose. Innanzitutto perché rende ardua la formazione di un comune sentire su temi fondamentali, e quindi rende fragile la società e la espone ulteriormente al rischio del dispotismo: “Personalmente dubito che l’uomo possa mai sopportare, a un tempo, una completa indipendenza religiosa e un’intera libertà politica. E sono anche indotto a pensare che, se non ha fede, occorre che obbedisca, mentre, se è libero, è necessario che creda”.

TESTO

T6: Alexis de Tocqueville, La tirannide della maggioranza

Inoltre, nella società democratica, l’oblio della dimensione religiosa conduce a un completo abbandono di ogni dimensione spirituale e all’assorbimento dell’esistenza individuale nelle preoccupazioni materiali quotidiane che monopolizzano la vita dell’homo democraticus. È infatti solo grazie alla religione che, “di tanto in tanto, l’Americano si estranea in qualche modo da sé stesso e, tirandosi fuori per un momento dalle piccole passioni che agitano la sua vita e dagli interessi momentanei che la riempiono, penetra, per un attimo, in un mondo ideale dove tutto è grande, puro, eterno”.

La trama del tempo e l’esprit de famille

Vi è un’altra dimensione, quella temporale, nella quale il sentimento religioso può offrire un contributo importante alla correzione di una deriva indesiderabile della società democratica: “Le religioni – afferma Tocqueville – infondono l’abitudine generale a comportarsi in vista dell’avvenire”. Se sul piano sincronico l’individualismo allenta i legami fra uomo e uomo, in primo luogo i legami di solidarietà familiare, sul piano diacronico esso spezza i legami fra le generazioni. Quindi “presso le nazioni democratiche, ogni nuova generazione è un nuovo popolo”. L’avvento della democrazia comporta quindi anche la transizione a una prospettiva esistenziale tutta risolta nel presente e alla perdita di senso della temporalità. È questa frattura a rendere inutile la conoscenza del passato per la comprensione del presente. La modernità si presenta come una rottura radicale con il passato, che cessa di essere una risorsa di intellegibilità e di legittimazione per l’avvenire: “Poiché il passato non rischiara più l’avvenire, lo spirito avanza nelle tenebre”. Questa frattura è però anche avvertita come un impoverimento, anche estetico: “L’aristocrazia conduce naturalmente lo spirito umano alla contemplazione del passato e ve lo fissa. La democrazia, al contrario, induce negli uomini un’istintiva avversione per tutto ciò che è antico”.

Il punto d’osservazione privilegiato per analizzare queste molteplici discontinuità della modernità è l’istituzione familiare, caratterizzata da un modo di porsi totalmente differente rispetto alla famiglia come istituzione fondamentale della società aristocratica. “Presso i popoli aristocratici – scrive Tocqueville – le famiglie conservano per secoli la stessa condizione e spesso risiedono negli stessi luoghi. Questo rende, per così dire, contemporanee tutte le generazioni. Un uomo conosce quasi sempre i suoi avi e li rispetta. Crede di poter scorgere i suoi pronipoti e li ama. Sente di avere dei doveri nei confronti di entrambi e spesso giunge a sacrificare il suo vantaggio personale in nome di esseri che non esistono più o non ancora”. Il concetto di esprit de famille riassume questa presunta e auspicata dedizione, nutrita da parte di coloro che vivono in una società tradizionale, a un interesse sovraindividuale (quello appunto della conservazione e, se possibile, dell’accrescimento del prestigio della casata) e a una prospettiva di lungo periodo, radicata nel passato ma anche proiettata nel futuro. Una prospettiva diventata impensabile nella società democratica, individualista e ripiegata sul presente.

ESERCIZIO

E13: Tocqueville