TEMI E PROFILI Essere e tempo di Heidegger

L’essere dell’esserci viene chiamato da Heidegger “esistenza”: l’“essenza” dell’esserci consiste proprio nell’ex-sistere, nello star fuori rispetto a se stessa, cioè nel vivere come apertura di una possibilità di se stesso.

La questione dell’essere

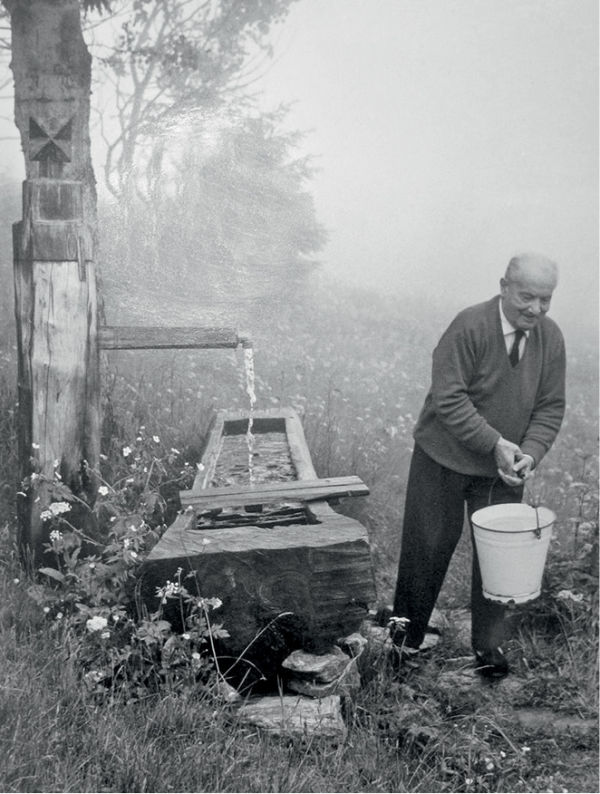

Martin Heidegger nei dintorni di Todtnauberg

Il testo con cui Martin Heidegger pone la questione esplicita sul senso dell’essere, e uno dei monumenti della filosofia novecentesca, è Essere e tempo (1927). Egli si confronta con (e si appropria di) alcuni momenti essenziali della storia della filosofia: anzitutto Aristotele e Kant, ma anche Platone, Tommaso d’Aquino, Suárez, Descartes, Leibniz e Hegel, autori che ai suoi occhi attestano la differenza tra l’esserci (ossia l’esistenza dell’uomo) e l’essere di tutti gli altri enti, che si svela però solo alla luce di una più radicale differenza, quella tra l’ente e l’essere.

ESERCIZIO

E5: Heidegger

TESTO

T5: Martin Heidegger, L’analitica dell’esserci

Il punto di partenza è il riconoscimento della dimenticanza della questione dell’essere. Un pregiudizio porta a pensare che quello di “essere” sia il concetto “più generale” di tutti, nel senso che attraversa e oltrepassa tutti i generi dell’ente e che proprio per questo esso sia di per sé il più “indeterminato” di tutti. Ma questo non toglie che, secondo Heidegger, esso risulti anche abitualmente come il più oscuro di tutti. È così delineato il tema fondamentale della ricerca filosofica, la quale dev’essere intesa come un’ontologia rivolta al problema del senso dell’essere. Ma per comprendere la domanda sull’essere bisogna analizzare l’essere stesso della domanda. La formula: “che significa essere?” è identica dunque a quella: “che vuol dire domandare?”. Il domandare autentico è sempre orientato a partire da ciò che esso cerca, e da quest’ultimo si lascia guidare. Applicato alla questione sull’essere, questo significa che ciò che si domanda è l’essere, quello a cui si domanda è l’esserci, mentre il ricercato è il senso dell’essere. Heidegger afferma così che “per questo ente, nel suo essere, ne va di questo essere stesso” (Essere e tempo, § 4), o detto più semplicemente, ciò che è in questione, o di cui si tratta in esso, è sempre il suo stesso essere.

Questo spiega il motivo per cui l’essere dell’esserci – e solo esso – viene chiamato da Heidegger “esistenza”: l’“essenza” dell’esserci consiste proprio nell’ex-sistere, nello star fuori rispetto a se stessa, cioè nel vivere come apertura di una possibilità di se stesso. “Esserci” indica dunque l’“avere-da-essere” quello che è, cioè la sua possibilità – una possibilità non ancora realizzata, ma che non potrà realizzarsi mai, perché se ciò avvenisse, l’esserci si ridurrebbe anch’esso ad un ente naturale o mondano. In altri termini, la vita dell’uomo non ha semplicemente delle possibilità, ma “è” essa stessa possibilità.

Proprio perché l’ontologia si basa su di un fondamento pre-ontologico (vale a dire la comprensione che l’esserci ha di se stesso), essa viene chiamata da Heidegger “ontologia fondamentale”; ma il termine significa anche che essa fornisce il fondamento a tutte le altre scienze.

L’impianto iniziale di Essere e tempo prevedeva due parti, dedicate rispettivamente ai “due compiti” della ricerca sul senso dell’essere: (1) l’analitica dell’esistenza come preparazione per comprendere il senso dell’essere in generale in base al tempo e (2) la distruzione della storia dell’ontologia attraverso il confronto con autori come Platone, Leibniz, Descartes, Hegel. Si arresterà invece senza portare a termine nemmeno la prima parte.

Analitica esistenziale

L’esistenza non è un concetto di tipo generico, sotto il quale siano ricompresi i singoli individui, ma è un “esser-sempre mio”, cioè l’essere di ogni singolo esserci, il quale “ha da essere” se stesso nella modalità dell’appropriazione a se stesso o dell’espropriazione da se stesso, ossia nell’“autenticità” o nell’“inautenticità”. Per essere fedele al modo in cui gli esserci vivono quotidianamente, l’analisi dovrà partire proprio dalla modalità “inautentica” dell’esistenza.

L’esistenza umana o esserci ha il carattere di un “essere-nel-mondo”. La stessa scrittura evidenzia qui che non vi sono prima l’esserci e il mondo, che poi entrerebbero in contatto tra loro, ma che il fenomeno è del tutto originario. Il mondo dunque possiede una struttura ontologica che non è un semplice dato spaziale presente fuori di me: essa costituisce piuttosto un “esistenziale”, ed è chiamata da Heidegger “mondità”. E gli stessi enti che si incontrano nel mondo vanno concepiti sulla base di quella struttura d’essere dell’esserci che consiste nel “prendersi cura” degli enti intramondani. Nel prendersi cura dell’esserci, ogni cosa viene innanzitutto utilizzata come uno “strumento” o un “mezzo-per” qualcos’altro. Questo vuol dire che l’originario modo d’essere dell’ente intramondano consiste nella sua “utilizzabilità” e non in quella “sostanzialità” con cui esso è stato per lo più teorizzato nella tradizione metafisica.

Se la modalità primaria di esistere dell’esserci è un “esser-presso” gli utilizzabili intramondani, essa comporta al tempo stesso un “con-essere” con gli altri esserci. E se il rapporto dell’esserci con i primi è identificato come un “prendersi cura”, il rapporto con i secondi è chiamato da Heidegger un “aver cura”. Questo spiega il fatto che nella quotidianità media dell’essere nel mondo l’esserci è sempre con-gli altri, senza però distinguersene, ma partecipando a quella sfera della “pubblicità”, cioè della vita livellata e omologata pubblicamente. Anche questa spersonalizzazione dell’individuo nella neutralità della massa è però un fenomeno originario.

Quando dunque si pronuncia il nome esserci si intende sempre l’“in-essere” o meglio l’“essere-nel mondo”, non come la sua chiusura in qualcosa di determinato e insuperabile, ma al contrario come la sua “apertura”: “l’espressione ‘ci’ significa questa essenziale apertura” (Essere e tempo, § 28) nel senso che l’esserci apre la possibilità del mondo, con tutti i suoi molteplici significati. Heidegger indica due modi fondamentali in cui l’essere sperimenta il suo “in-essere”, ossia la sua apertura, e cioè il sentirsi situato e il comprendere. Il sentirsi situato è quello “stato d’animo” o “tonalità emotiva” fondamentale con cui l’esserci si avverte consegnato al mondo. Heidegger lo definisce anche l’“esser gettato” dell’esserci. Ma già in questa “gettatezza” si evidenzia un contro-movimento: l’esserci infatti progetta le sue possibilità, non solo in quanto ha dei progetti o pianifica l’esistenza, ma più radicalmente perché il suo stesso essere ha la modalità del comprendere e del progettare. Questa tendenza alla comprensione viene chiamata da Heidegger “esistenzialità” e consiste nel fatto che l’esserci ha il carattere della possibilità. Così l’esserci è sempre un “progetto gettato”. È solo all’interno del progetto gettato dell’esserci che la comprensione si articola come un “discorso” e un “linguaggio”.

Ma con l’analitica dell’esistenza Heidegger non vuole semplicemente descrivere una struttura ontologica determinata una volta per tutte, bensì il suo accadere, il suo pervenire a se stessa, e quindi anche il suo perdersi. Per questo, accanto alla fatticità e all’esistenzialità, egli individua come terza dimensione ontologica dell’esserci il “decadimento”, che intende come il “modo fondamentale dell’essere della quotidianità”. Heidegger ha descritto questa condizione ontologica del decadimento attraverso analisi divenute famose su alcuni fenomeni tipici della quotidianità media, come la “chiacchiera” (cioè comprendere tutto e parlare su tutto presumendo di aver già compreso sin dall’inizio ciò di cui si parla, senza appropriarsene veramente) o la “curiosità” (come un voler vedere per il solo gusto di vedere, senza comprendere ciò che è visto).

Fotogramma del film “Metropolis” di Fritz Lang, 1927

ESERCIZIO

E7: Heidegger

Fotogramma del film “Metropolis” di Fritz Lang, 1927

Il vero problema dell’analitica dell’esistenza è quello di considerare come una “unità ontologica” i fenomeni della fatticità, dell’esistenzialità e del decadimento. La via scelta da Heidegger consiste nell’individuare un’esperienza fondamentale dell’esserci, in cui tale unità possa emergere, vale a dire lo stato d’animo fondamentale dell’“angoscia”: l’angoscia è una “fuga dell’esserci davanti a se stesso, in quanto poter-essere-se-stesso autentico”, cioè una fuga dallo stesso essere-nel-mondo come tale. Ciò davanti-a-cui l’angoscia retrocede non è questo o quell’ente ma è il suo nudo esser-gettato nel mondo.

Facendo leva sulla tonalità emotiva dell’angoscia Heidegger ritiene di poter cogliere la costituzione unitaria dell’essere dell’esserci:

(1) essere-avanti-a-sé: l’esserci è l’ente che comprende l’essere, e in questo senso esso è un progetto che “è già sempre ‘al di là di sé’“;

(2) essendo-già-in-un-mondo: l’esserci comprendente l’essere non è mai “un soggetto ‘senza mondo’“, ma “è già da sempre gettato in un mondo”;

(3) esser-presso gli enti intramondani: l’esistere fattuale “è anche già sempre immedesimato con un mondo di cui si prende cura”, e in questo esser-presso esso decade, cioè fugge dalla sua fatticità.

Questa struttura ontologica è definita dal termine “cura” (Essere e tempo, § 41). Questa struttura dell’esserci porta però dentro di sé un problema aperto, ancora non risolto: come si concilia il fatto che l’esserci è una “totalità unitaria” e al tempo stesso esso è un ente che manca sempre di qualcosa?

Heidegger cerca di risolvere questo problema partendo ancora una volta dalla motilità propria dell’esserci. Così l’essere una totalità, da parte dell’esserci, dev’essere inteso come una possibilità. Come si fa a comprendere e a sentire la vita come una totalità compiuta, se ancora non si è giunti alla propria fine? Solo “alla fine” questo potrà realizzarsi. L’“essere alla fine” dell’esserci non è qualcosa che non c’è ora e accadrà in seguito, ma è una struttura ontologica tipica dell’esistenza, che va intesa dunque come un “essere per la fine”, e più radicalmente come un “essere-per-la-morte”. In questo senso la morte sta a significare che il mancare è la possibilità più propria dell’esserci: non il mancare di qualcosa, ma il mancare come differenza del proprio essere dall’essere degli enti intramondani.

Ma se l’essere-per-la-morte evidenzia la possibilità dell’esistenza autentica, come si spiega il fatto che quotidianamente tale possibilità è coperta e occultata dalla distrazione dei nostri commerci con l’ente e nella dispersione della “pubblicità”. E soprattutto, come si potrà tornare ad appropriarsi autenticamente di sé? Lo si può fare, afferma Heidegger, solo con una “decisione” dell’esserci stesso, assumendo l’angosciosa libertà per la morte – cioè per la propria impossibilità – come una “decisione” autentica, che lo porta a precorrere o anticipare la morte.

La temporalità dell’esserci

In questa decisione emerge il senso più profondo dell’esserci, vale a dire la temporalità. Le tre dimensioni ontologiche unificate nella cura corrispondono alle tre “estasi” del tempo: passato, presente, futuro.

(1) L’esserci è sempre un “avanti a sé”, è “il fenomeno originario dell’ad-venire” (Essere e tempo, § 65). L’esserci “è” quindi costitutivamente il proprio “futuro”.

(2) Il progetto dell’esserci perviene a se stesso come all’esser-gettato nel mondo, ma “l’assunzione dell’esser-gettato è possibile solo per il fatto che l’esserci ad-veniente [futuro] può essere il suo più proprio ‘come già sempre era’, cioè il suo esser-’stato’ [passato]”, facendo così scaturire il passato dall’avvenire.

3) Il pervenire a se stesso che ritorna all’esser-gettato si struttura come un esser-presso gli enti che si incontrano nel mondo, ma “l’attivo lasciar venire incontro ciò che si presenta nel mondo, è possibile solo in una presentazione di questo ente”, e cioè nell’orizzonte di un originario “presente”.

Per Heidegger l’esserci è temporale, non semplicemente perché esiste nel tempo, ma perché la temporalità è il suo stesso modo d’essere. Ognuna delle tre dimensioni temporali è letteralmente un’“estasi”, vale a dire una “fuoriuscita” (in greco ekstatikón) permanente verso le altre: segno che l’esserci è l’ente “trascendente” per eccellenza. Il senso temporale dell’essere dell’esserci è ciò che emerge anche da una ripetizione dell’analisi della quotidianità media dell’esserci (e quindi viene attestato pure dalla condizione dell’inautenticità): questo permette di comprendere la concezione ordinaria del tempo legata agli enti intramondani (vale a dire il tempo degli orologi), e costituisce infine la matrice per un’adeguata comprensione della storia (intesa innanzitutto come la “storicità” temporale dell’esserci).

ESERCIZIO

E6: Heidegger