8. La filosofia italiana tra neoilluminismo e razionalismo critico

Adalberto Libera, Palazzo dei Congressi, 1938-1953, Roma

8.1 Le origini del movimento neoilluminista

Il movimento neoilluminista nasce nel contesto di un’attività di ricerca che intreccia i motivi proposti dai diversi orientamenti della filosofia europea degli anni Venti e Trenta con l’esigenza di una critica radicale da opporre al neoidealismo e allo spiritualismo, i quali all’indomani della seconda guerra mondiale dominano ancora la scena italiana, come si evince dalle tesi dibattute nel Congresso della Società Filosofica Italiana tenutosi a Bologna nel 1952. Sono i filosofi che operano nelle università di Milano e di Torino a maturare la scelta di far valere anche in Italia gli esiti del neokantismo e della fenomenologia, del neopositivismo e del pragmatismo, dell’esistenzialismo e del marxismo.

Una serie di attività decisive

Nel maggio del 1953 Nicola Abbagnano riunisce a Torino un gruppo di studiosi di filosofia che “si sforzavano di orientare le loro ricerche fuori dalle tradizionali pregiudiziali metafisiche e con rinnovate cautele nei confronti di ogni forma di dogmatismo”. Il gruppo torinese, raccolto intorno alle figure di Nicola Abbagnano, di Ludovico Geymonat e di Norberto Bobbio, propone orientamenti anche assai distanti rispetto a quelli che portava con sè il variegato e inquieto gruppo di giovani studiosi di filosofia milanesi che si erano raccolti intorno ad Antonio Banfi e alla rivista “Studi filosofici”. A Bologna, il gruppo che raccoglie l’invito torinese del 1953 fa capo a un’associazione politico-culturale legata alla rivista “Il Mulino” e all’omonima casa editrice che con i neoilluministi avrebbe poi avuto duraturi rapporti.

All’evento decisivo del 1953 seguono altri nove convegni, principalmente fra Torino e Milano (con l’eccezione di quello di Santa Margherita Ligure e di quello di Firenze del 1956 che vede il decisivo contributo critico di Eugenio Garin), organizzati da Abbagnano sino al 1962. Attingono all’ispirazione neoilluminista storici della filosofia e non, storici delle idee scientifiche e filosofiche, e un’editoria e una pubblicistica che guardano con interesse alla ripresa di una tradizione riformista che, proprio in quegli anni, sembra acquisire un suo rilievo entro il quadro politico del paese. Valgano come esempi l’attività della casa editrice Einaudi, o quella delle Edizioni di Comunità legate all’originale e straordinaria esperienza imprenditoriale di Adriano Olivetti, o le iniziative giornalistico-politiche del gruppo che fa riferimento a Mario Pannunzio, a Ugo La Malfa e a Eugenio Scalfari. L’iniziativa del piccolo gruppo filosofico riunito a Torino non intende certo sottrarsi al confronto con gli eventi politici. Anche se a prevalere sono gli argomenti di carattere filosofico, la conclusione dell’appuntamento torinese sollecita i convenuti a operare in vista del superamento degli ostacoli che si oppongono nella nuova Italia all’affermazione di un indirizzo culturale e politico antidogmatico. All’impegno accademico si affianca quello civile, una “filosofia militante” legata alla ricostruzione democratica del paese.

8.2 Abbagnano e il gruppo torinese

Abbagnano, Geymonat e Bobbio operano in un contesto vivo come quello torinese, dove si fanno avvertire altre iniziative culturali e politiche di grande rilievo e operano filosofi come Augusto Guzzo o come il giovane Pareyson che avrebbero dato origine a una notevole discendenza filosofica – Verra e Barone, Vattimo e Eco –, storici come Franco Venturi e per certi versi anche Arnaldo Momigliano, giuristi come Uberto Scarpelli. Il gruppo ha addentellati nella città come quello con il Centro di Studi Metodologici, entro il quale operano anche fisici, matematici e ingegneri legati all’industria piemontese. A partire dai primi anni Cinquanta Bobbio e Abbagnano succedono a Martinetti nella direzione della “Rivista di Filosofia” che avrebbe visto impegnati successivamente i più giovani come Chiodi, Pietro Rossi e Viano.

Il gruppo torinese ha una provenienza e una formazione molto eterogenea. Bobbio e Geymonat si misurano subito con i temi messi in circolo dalla filosofia tedesca tra gli anni Venti e gli anni Trenta, con Husserl e Kelsen il primo, con il neoempirismo il secondo, mentre Abbagnano si misura con i temi della filosofia esistenzialista; Geymonat matura rapidamente una scelta politica che lo porterà all’adesione al partito comunista e alla partecipazione alla Resistenza, mentre Bobbio fa parte di quella giovane aristocrazia intellettuale che dai banchi del liceo d’Azeglio passa su quelli dell’università e di lì a un’attivismo intellettuale che intreccia il gusto per le imprese culturali con una militanza antifascista. Abbagnano conduce una vita di studio che lo porterà a una originale riflessione su temi dell’esistenzialismo.

Il richiamo a Dewey

A un saggio del 1948 dal titolo Verso un nuovo illuminismo. John Dewey, Abbagnano affida il compito di definire in maniera più netta il nuovo orientamento che sarà poi assunto come divisa dal movimento filosofico che prende avvio con il convegno torinese del 1953. Il saggio, pubblicato sulla “Rivista di Filosofia”, riconduce ai problemi dell’uomo e del mondo in cui esso vive non solo gli esiti più rilevanti della matura riflessione esistenzialista ma anche i contributi che al suo approfondimento vengono dal positivismo logico e soprattutto dal neoempirismo di Dewey. Questi orientamenti filosofici convengono, secondo Abbagnano, nel ritenere “caduto e infranto il mito di un ordine stabile e definitivo del mondo, di una ragione assoluta che lo domini e lo diriga, di un destino felice e progressivo che conduca l’uomo infallibilmente alle sue ultime mete”.

La Mole Antonelliana, iniziata nel 1863, Torino

Scienza, filosofia e razionalismo critico in Geymonat

Nella seconda metà degli anni Quaranta, il progetto filosofico di Nicola Abbagnano trova sostegno in un giovane torinese, Ludovico Geymonat (1908-1991), che si muove tra la ricerca e la politica militante, e che ha partecipato alla Resistenza. Geymonat si laurea in matematica, oltre che in filosofia, e coltiva uno spiccato interesse per i filosofi della scuola neoempirista. Nel 1956 gli viene affidata la prima cattedra italiana di filosofia della scienza in Italia all’università statale di Milano, incarico che tiene fino al 1978 creando attorno a sé un gruppo di studiosi interessati a indagare forme e metodi della razionalità scientifica. Dal magistero di Geymonat e dalla collaborazione di alcuni di questi studiosi nasce la monumentale Storia del pensiero filosofico e scientifico (1970-1972), in sette volumi.

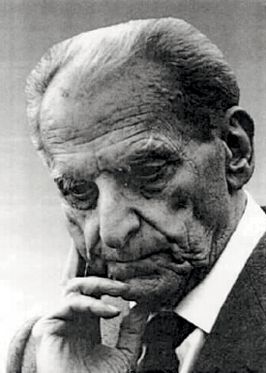

Ludovico Geymonat

Secondo Geymonat, il razionalismo neoilluminista deve essere critico, costruttivo, cioè “in grado di soddisfare esigenze di ricostruzione e di logicità caratteristiche della nuova epoca”, e aperto, ovvero preparato ad affrontare i problemi sempre nuovi che la scienza pone dinnanzi all’uomo.

Il nuovo razionalismo si differenzia dalle sue precedenti formulazioni, nella riflessione del filosofo torinese, in quanto non coltiva aspirazioni metafisiche od ontologiche ma intende proporre un metodo razionale e rigoroso che consenta di affrontare problemi che fino ad ora sono rimasti “oscuri e confusi” e di distinguere in tutte le questioni “ciò che è fornito di senso da ciò che non lo è”, e di stabilire una separazione tra “il campo del discorso logico da quello del discorso sentimentale e fantastico”.

Negli anni in cui Geymonat matura queste riflessioni, il sodalizio con Abbagnano si fa più consistente. La ricerca del matematico e del filosofo della scienza trova consonanze con quella del collega che, senza aver trascurato il cammino della scienza, transitava dai temi dell’esistenzialismo a quelli dell’empirismo deweyano e alla riflessione su una razionalità nuova si intrecciavano esistenzialismo, neoempirismo e pragmatismo.

Nei Saggi di filosofia neorazionalista, pubblicati nel 1953, Geymonat torna sui temi che Abbagnano aveva affrontato nei due articoli che facevano riferimento a una nuova stagione, critica e antidogmatica, del razionalismo. Geymonat ribadisce la necessità di “spogliare la razionalità di ogni e qualsiasi riferimento a verità prime, assolute, assiomatiche, auto evidenti; spogliarle cioè dei caratteri che sotto l’influenza di antiche metafisiche i filosofi razionalisti abusivamente le attribuirono”. La via non può essere che quella di conservare un habitus razionalista ma cercare per esso una forma completamente nuova, che non pretenda di ricondurre tutte le conoscenze umane a un unico sistema assoluto, ma analizzi così come si sono storicamente formate, mettendo in luce tutti i presupposti che stanno alla base di ciascuna delle nostre conoscenze determinate. Altro carattere fondamentale del nuovo razionalismo è il rifiuto della pretesa di condurre le nostre verità storicamente date a una verità unica, assoluta, eterna, trascendentale: “Nel nuovo razionalismo è l’individuo umano che fabbrica le sue scienze, che fonda e crea i propri sistemi di conoscenze: li crea e ne è padrone a tal punto da poterli impunemente trasformare in un modo o nell’altro, da poter determinare senza restrizioni di sorta i significati dei termini che adopera, da poter modificare lo stesso senso delle regole logiche usandole come puri strumenti di lavoro. Ho detto l’individuo umano non per volerlo intendere scisso dalla società in cui storicamente si forma, ma perché non sorga confusione possibile tra l’individuo di cui parlo e lo spirito degli idealisti o l’io puro dei kantiani”.

Il saggio si chiude con un riferimento diretto e inequivoco al nuovo illuminismo: “io pure con Abbagnano e con molti altri amici sono convinto che questo nuovo illuminismo (o nuovo razionalismo che dir si voglia) costituisca l’ultima e più viva esigenza della filosofia contemporanea; esigenza che pur assumendo, come ho detto, forme diverse nei diversi filosofi, mantiene sempre certi caratteri comuni”.

Il grande merito della filosofia di Dewey, secondo Abbagnano, è tuttavia quello di consentire la formulazione e lo svolgimento dei temi salienti di una “filosofia militante”. Il punto di partenza di questo processo è rappresentato dal concetto di esperienza che certamente non nega gli enunciati e le procedure messe in atto dall’empirismo classico e tuttavia spinge la sua riflessione ben al di là di quelle frontiere. L’esperienza di cui parla Dewey in quanto “primitiva”, “indiscriminata” e “grezza”, ricomprende in sé tutte le incertezze e i rischi che accompagnano e costituiscono la stessa esistenza umana, e ciononostante non si presenta come un dato o un aggregato di dati, ma come un metodo di ricerca che “delinea ed impone un atteggiamento: l’atteggiamento di chi riconosce ed accetta integralmente il mondo dell’uomo senza chiudere gli occhi di fronte agli aspetti sconcertanti ed ostili”; e ancora come un memento per il filosofo il quale dovrà assumere la ragione “non come un’attività meramente contemplativa ma come una forza attiva, militante”. La filosofia di Dewey, conclude Abbagnano, “è certamente fattore importante di quel ‘nuovo illuminismo’ che da più parti si profila come l’ultima esigenza della filosofia contemporanea, un illuminismo che veda nella ragione ciò che essa è: una forza umana diretta a rendere più umano il mondo”.

Dunque, la razionalità di Abbagnano si presenta come un procedimento volto ad affermare la convenzionalità dei principi in quanto “semplici regole di trasformazione dei termini che essi definiscono”. Soltanto la convenzionalità dei principi si accorda con un concetto di ragione che intende mantenere un nesso con la libertà di scelta. Tuttavia ha un significato di rilievo il confronto che Abbagnano vuole intrattenere in più luoghi con l’Illuminismo assunto nella sua connotazione cronologica e storica; da esso egli prende un atteggiamento che considera la ragione come esperienza umana affrancata dal suo stato di minorità. Nei primi anni Sessanta, in quella che egli stesso considera una delle sue opere di maggiore impegno, il Dizionario di Filosofia, Abbagnano articola i punti essenziali dell’Illuminismo cui fa riferimento: a) riconosce l’esistenza di un limite tra “la validità effettiva dei poteri della ragione e le loro fittizie pretese”; b) afferma che non esistono campi privilegiati dai quali la critica razionale possa essere esclusa; c) evidenzia chiusura nei confronti di una tradizione intesa come forza ostile che funge da supporto a credenze e pregiudizi dannosi per l’umanità. In questo modo la tradizione finiva per diventare la fonte dell’errore e l’epoca antistoricistica per antonomasia; d) ribadisce che solo l’atteggiamento empiristico, che è parte integrante dell’Illuminismo, consente di sostenere l’importanza della critica della ragione per l’avanzamento e il predominio della scienza, quella di Newton, di Boyle, di Buffon, e in generale della conoscenza, giacché esso non consiste in altro che nell’ammettere che “ogni verità può e deve essere messa alla prova, quindi eventualmente modificata, corretta o abbandonata”; e) postula infine l’impegno critico della ragione, ma allo stesso tempo la sollecita a mettere a disposizione di tutti gli uomini i propri risultati.

Ma il quadro filosofico “militante” dell’età dei Lumi, insiste Abbagnano, sarebbe incompleto se non si facesse riferimento a due conquiste di fondamentale importanza per la cultura moderna e contemporanea: quella della tolleranza e quella della storia come progresso. Ed è su quest’ultima conquista che secondo Abbagnano occorre insistere poiché essa consente per un verso di superare l’idea romantica della storia come ragione incarnata e assoluta, o come negazione di ogni progresso e di ogni cambiamento, e per l’altro di opporsi all’idea romantica che l’Illuminismo sia astratto e antistorico perché osa contrapporre la storia dell’uomo alla storia come progressiva incarnazione di una ragione assoluta.

8.3 Norberto Bobbio e il rapporto con il neoilluminismo

L’avvicinamento di Norberto Bobbio alle posizioni neoilluministe parte dal piano dell’analisi del linguaggio giuridico e dallo studio del diritto e delle libertà dei moderni. Alcune questioni si impongono alla sua attenzione: lo sviluppo di una riflessione critica intorno alle problematiche connesse con la nascita e con lo sviluppo dello Stato moderno; l’elaborazione di una filosofia militante in favore della “ragione rischiaratrice”; l’impegno per una “politica culturale” volta a propiziare quel “nuovo inizio” nel quale più che credere sperava.

I saggi Invito al colloquio (1951) e Politica culturale e politica della cultura, pubblicato sulla “Rivista di Filosofia” (1952), servono a Bobbio per chiarire alcune questioni preliminari. La prima è mettere al riparo la nozione di libertà, che porta con sé l’idea di ragione, dagli attacchi dei “tradizionalisti” quanto da quelli degli “innovatori”; e a ciò dovrebbe provvedere l’azione di una filosofia militante attiva nel “seminare dubbi” piuttosto che nel fondare certezze – la quale dunque, a differenza di altre filosofie che hanno militato e continuano a militare per altre cause, non potrebbe porsi al servizio di un partito, di una chiesa o di una linea politica.

La filosofia così intesa non si rivolge al ristretto ambito dei filosofi di professione, ma a tutti quelli che nel loro lavoro quotidiano si accingono a comporre “l’astratto con il concreto, il generale con il particolare”. Insomma il punto di riferimento delle sue considerazioni è l’uomo di cultura impegnato a misurarsi con la storicità del presente, ovvero lo scienziato che osserva il mondo e lo osserva.

Le visioni originali di Bobbio

Bobbio si confronta con posizioni che altri autori legati all’esperienza del neoilluminismo non avvertono. Il filosofo torinese esprime tutta la sua preoccupazione per una analisi che accoglie come dato incontrovertibile la contrapposizione tra due polarità che tendono a rappresentare in modo esclusivo le prospettive del mondo: la prima è quella che opera una netta distinzione tra civiltà e barbarie, l’altra è quella che separa con altrettanta nettezza la civiltà nuova da quella, avviata ormai a una inesorabile decadenza, che essa si prepara a sostituire. Il mondo borghese non può sottrarsi al suo dovere storico, al quale resta legata la stessa sopravvivenza di quei valori universali maturati nel corso dei secoli che costituiscono la nostra modernità. Sono queste le ragioni per le quali Bobbio ritiene opportuno richiamare la civiltà borghese alla sua storia; per rendersi conto che “il mondo comunista oggi è sotto molti aspetti l’erede e quindi la continuazione della rivoluzione tecnico-scientifica che caratterizza il pensiero moderno”.

Palazzo dell’Università di Torino

In relazione al tema dell’Illuminismo, inteso come fase culminante del processo che consacra la borghesia nel suo universalismo umanistico, l’analisi di Bobbio individua nell’arco di tempo che corre dalla Gloriosa Rivoluzione inglese del 1688 a quella parigina di circa un secolo dopo i presupposti di quella che è la costruzione più duratura e universale della nuova classe borghese. Si tratta della costruzione dello Stato moderno, che passa attraverso il riconoscimento dei diritti naturali e universali dell’individuo, della società fondata sul consenso, del libero scambio, della legittimità delle leggi positive, la costituzione di uno Stato che fa della distinzione e divisione dei poteri il presupposto di qualsivoglia forma di governo rivolto a cittadini i quali non saranno mai più sudditi. Qui sta per Bobbio la sostanza dell’Illuminismo e qui stanno anche le ragioni di una rilettura di quell’epoca in tempo di crisi.

La linea lungo la quale la riflessione di Bobbio si dipana è quella della liberazione dell’individuo attraverso i passaggi della storia. La storia non fa salti, anzi “si vendica” dell’individuo rendendogli più difficile il cammino verso la libertà e l’appropriazione totale dell’uomo. Ma occorre individuare un terreno sul quale costruire forme di progressiva integrazione, a partire da una riflessione che induca i difensori dell’ordine borghese e del pensiero liberale a prendere coscienza dei legami tra la nuova società proposta dal comunismo e la concezione del mondo e della storia propria della civiltà borghese, e i sostenitori della nuova società comunista ad accogliere i valori posti dalla civiltà liberale, senza rifiutare aprioristicamente il confronto e il dialogo. In questo quadro, Bobbio si ritaglia il ruolo di “un illuminista pessimista”. Ma nella sua professione di pessimismo Bobbio è lontano da atteggiamenti romantici o decadenti e riafferma la sua volontà di essere, anche di fronte alle scelte teoriche e pratiche del mondo contemporaneo, un illuminista.

Norberto Bobbio

8.4 Banfi, “Studi Filosofici” e il gruppo milanese

Il contributo di quella che Fulvio Papi definirà la “scuola di Milano” all’attività filosofica dei neoilluministi può essere meglio inteso facendo riferimento anche al pensiero di Antonio Banfi e all’esperienza che molti di quegli studiosi maturarono all’interno della rivista “Studi Filosofici”.

La riflessione di Banfi si muove lungo il filo di un dialogo serrato con Husserl e il pensiero fenomenologico, del quale egli riconosce il peso decisivo nella storia della filosofia contemporanea e nel proprio percorso teoretico. A Husserl si deve, scrive Banfi, la riscoperta dell’idea stessa di ragione nel pieno di una tra le più gravi crisi della cultura europea. Ciò non impedisce a Banfi di sottoporre a un severo esame critico gli aspetti cruciali della fenomenologia husserliana. Banfi sottolinea come proprio quel principio di ragione che aveva avuto il merito di riscoprire, assume nella concezione filosofica di Husserl la forma di una “apprensione immediata, garantita dalla semplice evidenza” e dunque non giunge a configurarsi “come la soluzione limite o la legge immanente di un problema”. È questo l’aspetto cruciale che espone la fenomenologia al rischio di passare da teoria dell’esperienza concreta a una forma di metafisica della coscienza assoluta, riproponendo così forme dogmatiche di idealismo. Banfi è critico anche sul concetto di crisi delineato da Husserl: la crisi attuale, scrive alla fine degli anni Trenta, non si pone né trova soluzione sul piano metafisico e neppure su quello più genericamente speculativo, poiché si tratta di una crisi della “storia vissuta”, cioè della storia concepita come costruzione umana.

L’altro tema sul quale la distanza nei confronti di Husserl diventa incolmabile è il rapporto tra ragione e storia; Banfi pone come posizione di principio della sua filosofia una stretta connessione tra lo storicismo e l’indirizzo antidogmatico della sua riflessione. Nessun piano parziale di rapporti può essere preso come assoluto. Il sistema stesso di concetti e valori tramite i quali la ragione opera, vive e diviene nel proprio tempo.

Razionalismo e storicismo

Il razionalismo critico e lo storicismo sono collocati entrambi nello spazio e nel tempo e si pongono come risultati di un lungo processo: per questo Banfi “non può non porsi il problema del criterio metodico di una continuità nella storia, o meglio di una serie di continuità” (Paolo Rossi). E a questa interconnessione tra storicismo e razionalismo critico è affidato il compito di mettere al riparo il divenire storico tanto da derive provvidenzialistiche come quella rappresentata da Croce, quanto da quelle metafisiche che identificano la verità con un momento parziale e determinato.

L’influenza di Banfi e di queste linee di ricerca si estende sull’attività dei giovani milanesi che accolgono l’invito di Nicola Abbagnano. Giulio Preti sarà, fin oltre la metà degli anni Cinquanta, l’interprete più originale della scuola di Banfi, che rinnovava in profondità orientandosi verso il neoempirismo, il pragmatismo americano e il pensiero del giovane Marx. Questo originale percorso filosofico troverà una sintesi in Praxis ed Empirismo (1957) intorno al quale si concentrerà un dibattito politico e filosofico destinato a dividere nuovamente la sinistra dopo il trauma dei fatti d’Ungheria. Alla riflessione di Preti si affianca quella di Enzo Paci, che in un periodo successivo entrerà in contrasto con le posizioni dei neoilluministi. Paci seguirà itinerari che andranno a intrecciare dapprima, sulla scia dell’insegnamento di Banfi e di Abbagnano, la fenomenologia con l’esistenzialismo, e in seguito il pensiero dell’ultimo Husserl, il “mondo della vita” (la Lebenswelt), con il marxismo.

Ca’ Granda, sede dal 1958 dell’Università degli Studi di Milano, cortile interno

Enzo Paci e studenti dell’Università Statale di Milano, 1967-1969

Tuttavia la gamma degli interessi del gruppo milanese è molto più ampia e va dall’antropologia alla lettura esistenzialistica di Kierkegaard operata da Remo Cantoni, all’estetica (Luciano Anceschi), alla morale e alla filosofia dell’educazione (Giovanni Maria Bertin). Un posto a parte merita l’attenzione che gli studiosi milanesi (Mario Dal Pra e Paolo Rossi) hanno dedicato alla storiografia filosofica intesa non solo quale terreno sul quale condurre il confronto e lo scontro con lo spiritualismo e il neoidealismo, ma soprattutto come sapere rigoroso ma aperto, capace di “destituire di ogni fondamento il concetto dogmatico di verità speculativa” e quello idealista di sintesi lineare e astratta, e nello stesso tempo di “affrancare ogni rete di concetti dal rischio di scadere nell’empirismo relativistico o di diventare preda di una filosofia o di una metafisica della storia”. Nel 1953 Dal Pra, in un intervento al primo convegno della Società Filosofica Italiana di Bologna, difende la sua concezione della prassi come scelta, cioè come atto della volontà privo di fondamenti metafisici nel continuo rimando tra prassi e teoria (una posizione maturata anche dall’amicizia e dalle discussioni con il filosofo Andrea Vasa). Più aperto al dialogo con una storia culturale che, negli stessi anni, si delinea nel panorama internazionale come discussione sulla storia delle idee, Paolo Rossi si muove verso l’idea di una comprensione storica della filosofia che “può avvenire solo facendo riferimento a un preciso contesto e quel contesto deve essere allargato rispetto alle dimensioni che gli sono state fino ad ora attribuite”, e verso l’interpretazione del concetto di tradizione filosofica come dogmatico e unilaterale; posizione questa condivisa anche da altri autori più inclini alla riflessione teorica, quale ad esempio Giulio Preti. È proprio sul terreno della storiografia filosofica, dove matura un rapporto ricco di polemiche e di rilevanti implicazioni metodologiche, che avviene il confronto del gruppo milanese con i giovani torinesi (Pietro Rossi, Viano, Chiodi) e soprattutto con il gruppo fiorentino che aveva in Eugenio Garin un brillante protagonista.

È la lunga serie dei convegni promossi dai neoilluministi a evidenziare la loro determinazione ad affrontare in modo critico e antidogmatico i temi cruciali della filosofia contemporanea (Scienza e filosofia 1953, Significato e valutazione 1954, L’analisi del linguaggio storiografico 1955, La storiografia filosofica 1956, Cultura e civiltà 1957, L’avvenire della dialettica 1958, John Dewey 1960, Il linguaggio della filosofia 1962). In quel percorso, che ha inizio nel 1953 e si conclude nel 1962, si misura il rifiuto del gruppo di diventare scuola o di approdare a un sistema, e l’intenzione di fare emergere, in virtù del dialogo e del concreto esercizio della tolleranza, la diversità degli apporti e la pluralità degli approdi filosofici di protagonisti e comprimari di quel movimento.