TEMI E PROFILI Gilles Deleuze: il recupero della tradizione francese

Vita e opere

Nato a Parigi il 18 gennaio 1925 e morto nel 1995, Gilles Deleuze si è formato alla Sorbona. Tra le sue opere si ricordano: Empirismo e soggettività: saggio sulla natura umana secondo Hume (1953); Nietzsche e la filosofia (1962); Il bergsonismo (1966); Differenza e ripetizione (1968); Logica del senso (1969); L’immagine-movimento: cinema 1 (1983); L’immagine-tempo: cinema 2 (1985); Foucault (1986); La piega. Leibniz e il barocco (1988); Critica e clinica (1993); e, in collaborazione con Felix Guattari: L’anti-Edipo: capitalismo e schizofrenia (1972); Kafka. Per una letteratura minore (1975); Mille piani: capitalismo e schizofrenia (1980); Cos’è la filosofia? (1991).

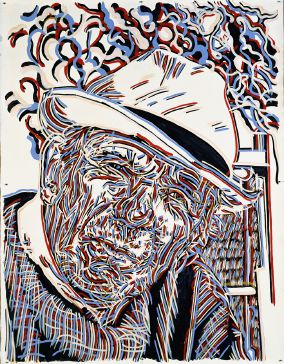

Gerard Fromanger, Ritratto di Gilles Deleuze, dalla serie ‘Quadrichromies’, 1993, Giraudon, Collezione privata

Comunemente annoverato tra quei filosofi che, come Derrida, Lévinas, Lyotard, hanno messo al centro della loro attenzione il concetto di “differenza”, Deleuze si colloca nella filosofia francese del Novecento in una posizione del tutto originale scavalcando la fenomenologia di Husserl e la filosofia di Heidegger e rifacendosi piuttosto, oltre che a Nietzsche e a Spinoza ai quali ha dedicato alcuni dei suoi scritti più noti, alla tradizione del pensiero francese (come lo spiritualismo, il pensiero di Maine de Biran e Bergson). La sua proposta teorica consiste nella costruzione di un’ontologia dinamica che si incentra sul divenire e sulla differenza nel momento stesso in cui risolve l’essere in un flusso plurale di forze. Deleuze cerca di costruire una “geografia delle relazioni” incentrata sul concetto di molteplice. Il termine “molteplice”, impiegato come sostantivo anziché come aggettivo, non va considerato come designante una proprietà di un’unità preliminare o, il che è lo stesso, in via di farsi – un’unità presupposta come data all’origine o prefigurata dal pensiero come un fine che raccoglie ed unifica in una sintesi i differenti “molteplici” –: Deleuze costruisce ed elabora una teoria della molteplicità che non presuppone alcuna unità né totalità.

L’essere è una “molteplicità di coesistenza virtuale” che si compone di singolarità tra di loro concatenate. Le singolarità sono a loro volta rapporti tra fattori differenziali astratti (per esempio dx/dy) nessuno dei quali ha significato né esistenza indipendentemente dai rapporti che intrattiene con tutti gli altri. L’essere, di cui Deleuze costruisce il concetto – e di cui trova un analogo nel concetto di “struttura” dello strutturalismo francese –, è un rapporto di rapporti le cui unità più semplici, le singolarità, sono a loro volta relazioni di fattori indeterminati i cui valori si definiscono e ridefiniscono in base alle metamorfosi cui sono continuamente sottoposte. Il che equivale a dire che l’essere si risolve interamente nel divenire – insegnamento che Deleuze ricava dalla filosofia di Bergson.

Nella filosofia di derivazione aristotelico-scolastica – di cui non mancherebbero tracce in ogni tipo di pensiero che miri a raccogliere in totalità anziché diversificare e disperdere –, l’essere si articola secondo una gerarchia che da un essere in senso proprio o pieno – la sostanza, Dio – discende verso degli enti che si definiscono come “più o meno” essere a seconda del loro grado di somiglianza o, meglio, analogia rispetto all’Essere sommo. Così, per esempio, in un pensiero come quello di Descartes, sostanza in senso proprio è solo Dio, ma, per analogia, possiamo considerare sostanze anche la res cogitans e la res extensa. La teoria dell’analogia è una teoria della gerarchia degli esseri e della sussunzione del molteplice nell’unità anziché della dispersione dell’unità nel molteplice. Diverso è il caso della filosofia di Spinoza, nella quale la sostanza coincide interamente con la produzione dei modi e con il loro grado di ordine e connessione: l’ontologia di Spinoza è una dottrina che capovolge l’analogia nell’univocità facendo di quest’ultima un’affermazione dell’esistenza delle sole concatenazioni delle cose singolari.

L’essere, in altri termini, si realizza come produzione di differenze: solo queste sono reali o, meglio, “attuali”, mentre l’essere è il tutto virtuale che, più che raccogliere le differenze in una sorta di spazio logico o iperuranico, coincide interamente con il proprio evento: “colpo di dadi” (secondo il noto e omonimo poemetto di Mallarmé). Un tale evento altro non è, sostiene Deleuze, che l’eterno ritorno di cui già aveva parlato Nietzsche: “accadere” significa allora “ritornare” e ciò che ritorna è la differenza, intesa come inesauribile evento di distribuzione e differenziazione, simulacro di se stessa che non presuppone origine né originale.