1. La storia della filosofia come disciplina autonoma

Schema della suddivisione della filosofia, dalla Rhetorica di Cicerone tradotta da Giovanni d’Antiochia, XIII sec., Chantilly, Musée Condé

1.1 Dalle origini al Settecento

L’antichità

Nel primo libro della MetafisicaAristotele presenta il pensiero dei suoi predecessori, e queste pagine rappresentano la principale fonte per la nostra conoscenza dei presocratici, delle cui opere ci sono giunti solo dei frammenti. Sarebbe però errato pensare che egli intendesse fornire una storia della filosofia: il suo obiettivo era semmai mostrare l’inadeguatezza delle teorie dei suoi predecessori, per confutarle o per recuperarne gli aspetti validi e integrabili all’interno del suo pensiero. Resta che, anche in quest’ambito, Aristotele ha fornito un modello, ripreso da quanti – dal suo discepolo Teofrasto sino ai pensatori ellenistici e romani – hanno composto delle dossografie, cioè delle raccolte di opinioni dei filosofi. Molte di queste raccolte non presentano le dottrine secondo il loro sviluppo storico, ma sono organizzate per “scuole”. Ciò mostra come anch’esse siano nate da esigenze teoriche e didattiche: presentare il pensiero dei propri maestri o dei maestri delle scuole rivali serviva infatti a definire la propria identità dottrinale. Complementare a questo modello è quello biografico, la cui massima espressione si ha, nel III secolo d.C., con le Vite dei filosofi di Diogene Laerzio.

Dal medioevo al Rinascimento

Questo genere letterario viene ripreso e sviluppato nella cultura medievale e rinascimentale: dal mondo islamico all’Inghilterra di Walter Burley (1275 ca.-1344) sino alla Firenze di Leonardo Bruni (1370-1444) le compilazioni dedicate alla “vita”, ai “costumi” e ai “detti” di uno o più filosofi si moltiplicano. Anche in questo caso l’approccio non è certo storiografico. Nel mondo cristiano, in particolare, ci si preoccupa anzitutto di mettere a confronto le opinioni dei filosofi antichi con gli insegnamenti della fede religiosa: un confronto che può insistere sui contrasti e denunciare gli “errori dei filosofi”, oppure valorizzare le convergenze, cercando di mostrare che gli antichi sapienti, benché pagani, avevano intuito ed espresso in forma mitica, velata o deliberatamente oscura alcune fondamentali verità poi universalmente rivelate nella Sacra Scrittura.

Se nel Quattrocento la riscoperta dei dialoghi platonici sconosciuti al medioevo alimenta aspre controversie sulla superiorità di Platone o di Aristotele, durante il secolo successivo prevale la volontà di mettere in luce la concordia fra i filosofi, e fra la tradizione filosofica nel suo complesso e la religione cristiana: minimizzata la portata delle polemiche, ridotte le divergenze dottrinali a mere differenze di metodo e di linguaggio, si cerca così di presentare il pensiero delle varie “scuole” come le diverse espressioni di un’unica verità universale, di una philosophia perennis che si sarebbe variamente manifestata nella storia. Quest’impostazione consente di rispondere alla sfida che la cultura europea si trova a fronteggiare quando, fra Quattrocento e Cinquecento, gli umanisti rendono accessibili non solo l’intera opera di Platone ma anche il pensiero delle grandi scuole ellenistiche (l’epicureismo, lo stoicismo e lo scetticismo), la tradizione orfico-pitagorica, l’ermetismo, il neoplatonismo, la patristica greca. La pluralità di dottrine trasmesse dall’antichità viene infatti legittimata e la distinzione fra le diverse “scuole” o “sette” non è più presentata come la prova della vanità della “sapienza mondana” – secondo la formula cara a tanti teologi medievali – bensì come un segno della ricchezza della cultura umana.

Le prime grandi storie della filosofia

Proprio le “sette” filosofiche e il loro avvicendarsi nel corso dei secoli sono le protagoniste delle prime grandi storie della filosofia, prodotto tipico della cultura filologico-erudita dell’età moderna, nella quale i testi dedicati all’argomento si moltiplicano: si pensi alla Storia della filosofia di Thomas Stanley (1655), agli Historiae philosophicae libri VII di Georg Horn (1655), al De philosophia et philosophorum sectis libri II di Johannes Gerhard Voss (1657-1658), alla Istoria filosofica di Giuseppe Valletta (1704), all’Introductio praeliminaris in historiam philosophicam di Ephraim Gerhard (1711). Malgrado i loro limiti di metodo e di informazione, questi testi si segnalano perché rivendicano apertamente l’idea che la storia della filosofia può e deve essere una disciplina autonoma.

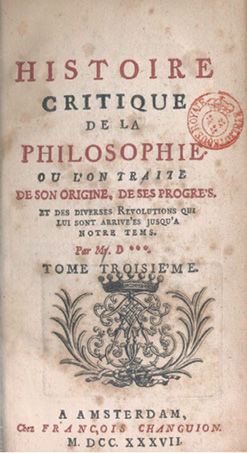

Solo con la cultura illuministica emerge però un approccio “critico”, spesso dichiarato sin dal titolo: è il caso della Storia critica della filosofia di André-François Deslandes (1737) e della Historia critica philosophiae di Jacob Brucker (1742-1744). Estesi alla filosofia moderna, questi lavori segnano un’autentica svolta: coniugando gli ideali illuministici con la critica della tradizione promossa nel Seicento dal cosiddetto pirronismo storico e dal libertinismo erudito, consacrata nel monumentale Dictionnaire historique et critique (Dizionario storico-critico) di Pierre Bayle, essi presentano lo sviluppo della filosofia come la progressiva affermazione delle conquiste della ragione. In particolare Brucker, pur dando eccessivo spazio agli elementi biografici, aneddotici e psicologici, non si accontenta di fornire una galleria di ritratti dei filosofi, bensì offre la prima presentazione sistematica e completa dello sviluppo del pensiero filosofico dalle origini sino ai suoi contemporanei, ricostruendo la genesi e la struttura logico-argomentativa dei vari “sistemi”. Non stupisce quindi che, percepita come qualcosa di radicalmente nuovo, la sua Historia critica sia stata accolta con grande interesse in tutta Europa e abbia fornito la principale fonte di numerosi articoli storico-filosofici dell’Encyclopédie.

André-François Deslandes, Histoire critique de la philosophie. Tomo 3, 1737

Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique, 1738

La storia della filosofia come sistema

L’idea che la storia della filosofia appartenga a una più ampia storia dello spirito umano e la nozione di “sistema” svolgono un ruolo centrale nella cultura degli ultimi decenni del Settecento e degli inizi dell’Ottocento. La classificazione delle diverse “sette” e la periodizzazione ritmata sull’affermazione e sul declino delle varie “scuole” vengono sostituite da un approccio sempre più speculativo, che si avvale di schemi esplicativi forti, fondati su nozioni filosofiche astratte: Kant vede la storia della filosofia come la “storia della ragione che si evolve in base a concetti” e afferma che essa è possibile “razionalmente, cioè a priori”; Hegel la trasforma in sapere assoluto, pensiero pienamente consapevole di sé e forma suprema dello spirito. Hegel è però convinto che questo sapere si sia costruito storicamente attraverso un processo dialettico: compito della storia della filosofia è proprio ripercorrere questo processo per mostrare come ogni filosofia esprima nel pensiero la sua epoca e rappresenti la confutazione e il “superamento” della filosofia precedente. In questo modo ogni filosofia appare come una realtà storicamente determinata, espressione del suo tempo, inscindibilmente connessa al contesto politico, sociale, culturale, artistico, religioso in cui nasce; ma è anche portatrice di una verità che è tale solo relativamente al suo tempo, e si riduce a momento dello sviluppo della verità assoluta, che coincide con il “sistema” di Hegel.

La storia della filosofia si identifica così con la filosofia, anzi con la filosofia hegeliana, che si presenta come il compimento dell’intera storia del pensiero e pretende di riassorbirlo integralmente in sé: la successione cronologica dei “sistemi filosofici” viene fatta corrispondere alla “successione che si ha nella deduzione logica delle determinazioni concettuali dell’Idea”. L’autonomia che la storia della filosofia aveva faticosamente conquistato nell’età moderna rischia così di andare completamente perduta: la valutazione dei “sistemi filosofici” del passato è operata tramite criteri esclusivamente teorici; spogliati della loro dimensione temporale e “accidentale”, cioè della loro storicità concreta, questi “sistemi” sono ridotti a fasi preparatorie, a tappe necessarie di una sequenza che necessariamente conduce all’autocoscienza e alla piena realizzazione dello Spirito.

1.2 Tra Ottocento e Novecento

Le conseguenze più radicalmente metafisiche della concezione hegeliana della storia della filosofia emergono nel neoidealismo italiano. Pur muovendo da premesse teoriche diverse, Croce e Gentile convergono nell’affermare (in modo più sofferto il primo, esplicitamente il secondo) l’identità di storia della filosofia e filosofia. Le filosofie del passato vengono così viste come anticipazioni e “precorrimenti” della filosofia idealista, sempre più poveri via via che ci si allontana da essa; interpretata “a ritroso” secondo schemi astratti, l’intera storia del pensiero viene fatta convergere a forza verso l’idealismo, che si configura come lo sbocco inevitabile dell’intero pensiero umano, interpretato costruendo “catene” di concetti fra i quali si danno rapporti esclusivamente “logici”. Nascono intanto attorno alla metà dell’Ottocento alcune storie della filosofia che costituiranno un classico del genere e sulle quali si formeranno intere generazioni di studiosi: si pensi al Compendio di storia e filosofia (1840) di Tissot o a La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico (1845-1852) di Eduard Zeller, senza dimenticare l’opera storica di filologi come Hermann Diels e Ulrich von Wilamovitz.

Eredità hegeliane: marxismo e storicismo

Un diverso aspetto dell’eredità di Hegel viene invece sviluppato nel pensiero tedesco dell’Ottocento e del primo Novecento. Come si è accennato, pur giudicando la filosofia come la forma suprema dello spirito assoluto, Hegel aveva sottolineato che le dottrine filosofiche sono strettamente legate alle contemporanee forme della vita spirituale – in particolare all’arte e alla religione – e al contesto politico-sociale. Così Marx e Engels, concependo la filosofia come un aspetto della sovrastruttura, hanno posto l’accento sul suo rapporto con le strutture economico-sociali e sulla sua funzione “ideologica” – vuoi come giustificazione mistificante del potere delle classi dominanti, vuoi come espressione della coscienza delle classi subalterne. Da Dilthey in avanti gli storicisti hanno invece presentato arte, religione e filosofia come diverse espressioni di una medesima concezione del mondo (Weltanschauung) che informa di sé tutte le manifestazioni culturali di un’epoca.

LETTURE

Il neoidealismo

LETTURE

Il neokantismo

LETTURE

Wilhelm Dilthey e lo storicismo tedesco

Entrambe queste prospettive hanno avuto il merito di richiamare l’attenzione sulla storicità della filosofia, come di ogni forma di sapere, e sul suo radicamento nella concreta esistenza umana. E se l’approccio marxista, a lungo concepito in termini troppo rigidi, solo di rado ha consentito agli storici che l’hanno adottato di andare oltre la ricerca di meccaniche corrispondenze fra fatti teorici e fatti “materiali” (come i rapporti di produzione e i conflitti di classe), l’approccio storicista si è ben presto dimostrato assai fecondo e sta alla radice di alcune delle più brillanti interpretazioni globali di fenomeni come il Rinascimento e l’Illuminismo: basti pensare ai lavori sull’argomento dello stesso Dilthey e di Cassirer, autore anche di un’opera di ampio respiro come Il problema della conoscenza nella filosofia e nella scienza dell’età moderna. La storia della filosofia sembra diventare semplice parte di una più ampia storia della cultura o dello spirito (Geistesgeschichte).

LETTURE

Ontologia

LETTURE

Karl Marx

Storia della filosofia e storia delle idee

Esiti analoghi ha avuto, in una prima fase, la cosiddetta storia delle idee (History of Ideas), il cui progetto nasce in tutt’altro contesto culturale e trova la sua espressione più precisa nel saggio che lo storico americano Arthur Lovejoy premette alla prima edizione del suo celebre studio su La grande catena dell’essere, originariamente pubblicato nel 1936. Secondo Lovejoy è necessario spostare l’attenzione dalla struttura delle teorie filosofiche agli elementi che le compongono, cioè a quelle “idee-unità” che nel corso del tempo si combinano variamente. Compito dello storico è proprio rivelare – secondo procedimenti esplicitamente concepiti in analogia all’analisi chimica – la loro presenza e i modi in cui esse si manifestano in diversi ambiti del sapere: non solo nelle filosofie, ma nelle arti, nella letteratura, nella scienza.

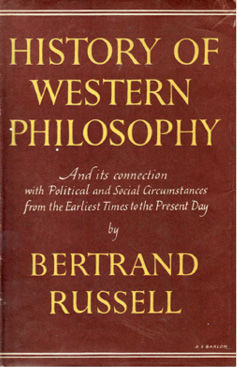

Il panorama che si presenta fra la fine del XIX e i primi decenni del XX secolo è quindi fortemente contraddittorio. Da un lato le ricerche consacrate alla storia della filosofia si moltiplicano, cominciano a prendere seriamente in esame anche i periodi precedentemente meno studiati – come il medioevo – e si consolidano in una disciplina che si conquista un suo spazio nelle università, nelle istituzioni culturali, nel mondo editoriale. D’altro lato questa disciplina è costantemente sottoposta alla minaccia di perdere la sua autonomia e la sua specificità, perché viene identificata dal neoidealismo con la filosofia stessa; viene ridotta dal marxismo meno avveduto a espressione ideologica della storia economica e sociale; viene inglobata dallo storicismo in una generale storia della cultura; viene concepita dalla History of Ideas non tanto come la ricostruzione di complessi teorici dotati di un’intrinseca coerenza ma come la descrizione del modo in cui “idee” atomiche si aggregano e disgregano in diversi contesti disciplinari e intellettuali; oppure assiste al successo di storie della filosofia come quella, ai suoi tempi popolarissima, di Bertrand Russell, la quale dietro la forma divulgativa e brillantemente provocatoria nasconde in realtà una sorta di ombra, una radice ideologica che orienta e determina i fatti oggetto di studio, forzandoli negli stereotipi e negli schemi di un metodo che ha già deciso a priori cosa debba essere storicamente vero.

Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, 1945

1.3 Un contributo importante alla storia della filosofia: il panorama italiano

Non è possibile descrivere in dettaglio come la storia della filosofia si sia progressivamente sviluppata e articolata nel corso del Novecento. Limitandoci alla situazione italiana, bisogna anzitutto ricordare come, benché nel concreto lavoro storico Croce e Gentile si siano rivelati molto meno “dogmatici” della loro impostazione teorica, proprio quest’ultima ha esercitato un’influenza enorme sino al secondo dopoguerra. Una forte reazione volta a “reintegrare la storia della filosofia nel tempo empirico” – secondo una felice formula di Giulio Preti – si è avuta negli anni Cinquanta e Sessanta, quando si sviluppano vivaci dibattiti metodologici, cui partecipano sia filosofi come Antonio Banfi, Enzo Paci, Pietro Piovani, Norberto Bobbio e il già citato Preti, sia storici della filosofia della statura di Eugenio Garin, Mario Dal Pra, Paolo Rossi. Al di là di divergenze metodologiche anche profonde, essi concordano

Giorgio de Chirico, Guerrieri e filosofi, 1928, Chicago, The Art Institute

Giorgio de Chirico, Guerrieri e filosofi, 1928, Chicago, The Art Institute

- nel criticare il determinismo e il finalismo storico del neoidealismo, ma anche la pretesa della neoscolastica di valutare le filosofie secondo la loro maggiore o minore vicinanza alla cosiddetta “filosofia perenne”, cioè un tomismo manualistico;

- nel rifiutare di definire a priori il concetto stesso di filosofia, nella consapevolezza che esso ha una pluralità di significati, che mutano nelle diverse epoche, nei diversi contesti culturali e linguistici;

- nell’insistere sulla distanza, sull’alterità del passato, che non va anacronisticamente interpretato secondo le categorie del presente;

- nel difendere la specificità del lavoro storiografico fondato innanzitutto sulla ricostruzione fedele di ciò che i testi affermano.

LETTURE

La filosofia italiana tra neoilluminismo e razionalismo critico

Non per nulla, presentando nel 1946 la “Rivista di storia della filosofia”, Dal Pra indicava nel “severo lavoro filologico” il migliore antidoto contro la tendenza a scrivere storie della filosofia in cui “le varie posizioni teoretiche si sono poste come norme dogmatiche per la storia fuori della storia” e invitava a “cogliere il senso pieno della storia senza ipostatizzare categorie eterne”, riprendendo “contatto concreto colla viva esperienza umana in tutta la sua ricchezza”.

La svolta metodologica della metà del secolo ha favorito lo sviluppo di studi volti a restituire la fisionomia autentica del pensiero di autori prima presentati schematicamente come semplici portavoce di posizioni teoriche irrigidite (razionalismo, empirismo, idealismo ecc.), oppure a riscoprire filosofi e movimenti di pensiero trascurati. Va sottolineato che in questo lavoro gli storici della filosofia italiani hanno ben presto raggiunto un elevato livello di professionalità, riconosciuto a livello internazionale. Per limitarsi a pochissimi esempi, Bruno Nardi, che da tempo si era affermato come uno dei più grandi specialisti del pensiero di Dante, ha pubblicato saggi che ancora oggi costituiscono un punto di riferimento obbligato per lo studio del pensiero medievale e rinascimentale; Eugenio Garin ha esercitato un’influenza determinante, certo non inferiore a quella di Paul Oskar Kristeller e della sua scuola americana, nel plasmare il nostro modo di concepire il pensiero europeo dal Rinascimento all’Illuminismo; mentre Mario Dal Pra ha tradotto la sua polemica antiidealistica in importanti lavori sull’intera tradizione antimetafisica, dallo scetticismo antico al nominalismo medievale, da Hume sino a Marx.

Gli sviluppi più recenti

Le ricerche sviluppate dagli storici della filosofia italiani delle generazioni successive a quella dei grandi maestri sopracitati restano fedeli ad alcune delle loro principali indicazioni metodologiche. In particolare permane il rifiuto di atteggiamenti valutativi fondati su criteri teoretici che si presumono assoluti e atemporali. È cambiato però il bersaglio polemico: infatti non si tratta più di reagire alle tendenze metafisiche della storiografia del neoidealismo e della neoscolastica, ma di combattere i luoghi comuni di un heideggerismo di maniera che vorrebbe ridurre l’intera storia della filosofia alla storia dell’oblio dell’Essere, oppure la pretesa di “tradurre” nel linguaggio contemporaneo le dottrine del passato per poi valutarne la significanza secondo i criteri della filosofia analitica anglofona.

Si sono inoltre verificati importanti mutamenti di prospettiva, che molto schematicamente possono essere ricondotti a quattro fattori, fra loro interconnessi. In primo luogo si è considerevolmente allargato l’oggetto stesso della storia della filosofia, affrontando autori e temi precedentemente trascurati (per limitarsi a un esempio eclatante, la logica e la semiotica medievale), rifiutando pregiudizi eurocentrici e prendendo in considerazione la filosofia islamica, quella ebraica, quella bizantina – ma anche quella indiana, cinese e giapponese – infine compiendo un costante lavoro di ricerca sulle fonti (manoscritti, antiche edizioni a stampa, epistolari, cataloghi di biblioteche ecc.).

In secondo luogo si è riservata crescente attenzione al rapporto fra i testi filosofici e il contesto nel quale sono stati composti e hanno agito, nella consapevolezza che la “storia interna” della filosofia non può essere artificialmente separata dalla sua “storia esterna”: conoscere i percorsi di formazione dei vari pensatori, gli ambienti intellettuali e istituzionali nei quali operavano, i meccanismi di produzione e circolazione delle idee, la disponibilità e le strategie di interpretazione delle fonti, le forme della comunicazione filosofica e la loro evoluzione è ritenuto infatti indispensabile per comprendere non solo la genesi, ma l’autentico significato delle dottrine filosofiche.

In terzo luogo si è spostata l’attenzione dai “grandi” autori alle tradizioni filosofiche, al loro costituirsi, alle loro continuità e discontinuità, sul modello dei lavori di Raimond Klibanski sulla tradizione platonica medievale, di Paul O. Kristeller, Charles Lohr e Charles B. Schmitt sull’aristotelismo del Rinascimento, di Richard Popkin sullo scetticismo moderno.

Infine si è cercato un fecondo dialogo fra la storia della filosofia e una pluralità di discipline e di storie “speciali”: l’antropologia, che ha profondamente influenzato molti studi sul pensiero antico; la storia delle idee che, avendo rinunciato a concepire le dottrine come meri aggregati di “idee-unità”, si è avvicinata alla intellectual history, storia intellettuale; la storia dei concetti di Reinhart Koselleck (Begriffsgeschichte) e la storia delle mentalità di Lucien Febvre; la storia del lessico filosofico (ove il Centro per lo studio per il Lessico Intellettuale Europeo fondato nel 1964 da Tullio Gregory ha svolto un ruolo trainante); la storia della scienza e delle sue “immagini”, secondo la formula cara a Paolo Rossi.

Proprio quest’ultimo, che ha contribuito a rinnovarne profondamente contenuto e metodi con indagini che hanno preso a oggetto non solo le origini della scienza moderna ma anche temi quali l’arte della memoria e la logica combinatoria, ha ripetutamente sottolineato che la storia della filosofia deve rivendicare la sua autonomia, ma, mostrandosi sempre aperta al confronto con la filosofia stessa, non deve mai rinunciare all’impegno teorico; se non altro perché il “mestiere” di storico della filosofia consente di reagire criticamente di fronte alle mode culturali e “conduce al copernicanesimo cognitivo ovvero al definitivo abbandono dell’idea di essere sempre e comunque collocati al centro della storia del mondo”.