TEMI E PROFILI La traduzione

È comune pensare alla traduzione come una semplice operazione di sostituzione tra codici linguistici diversi. Per esempio, abbiamo accesso alla letteratura mondiale, così come alle notizie, ai manuali d’istruzione, ai film, o semplicemente al discorso altrui, grazie alla traduzione che converte i testi da una lingua straniera in una lingua conosciuta, e tendiamo a dare per scontato che ciò che leggiamo e sentiamo nella lingua di arrivo corrisponda a ciò che era scritto o detto nella lingua di partenza. Definiamo infatti spesso la traduzione come un testo equivalente al testo originale e supponiamo che gli sia fedele.

Edouard Manet, Illustrazione per la traduzione di Stéphane Mallarmé della poesia “Il corvo” di Edgar Allan Poe, 1875, Washington (D.C.), Library of Congress

Uno studio più approfondito, ma anche la stessa esperienza di provare a tradurre un qualsiasi testo da una lingua straniera nella nostra, ci fa capire che si tratta di un’operazione molto complessa, e tutt’altro che semplice: è di questo che si occupa la ricca riflessione teorico-scientifica che oggi esiste sulla traduzione. Si va da approcci di ordine più filosofico e antropologico a quelli letterari e linguistici, da quelli socio-culturali a quelli più tecnici e terminologici.

Sebbene solo dalla fine del secolo scorso si parli di una disciplina autonoma degli studi sulla traduzione, la storia delle riflessioni e degli interrogativi sul tradurre è antica. Per il mondo occidentale si può dire che ha inizio con la cultura classica latina: essa è infatti la prima a cogliere nella traduzione il suo potenziale di creatività e innovazione, della letteratura, della lingua, e della cultura in generale. Il riferimento al passato e alla cultura romana dimostra che tradurre non è affatto un’attività che si intende e si pratica in un modo solo: la storia documenta infatti di come le diverse culture hanno affrontato il problema della traduzione in modi molto differenti tra loro. Sempre nella civiltà occidentale la cultura greca aveva per esempio un atteggiamento molto differente da quella latina: i Greci consideravano la traduzione una pratica indispensabile, ma fondamentalmente non degna di grande interesse. Infatti, principalmente monolingui, i Greci ignoravano la traduzione e chiamavano i parlanti di lingua straniera “barbari” ovvero coloro che per i Greci parlavano in modo incomprensibile (e che saranno poi identificati più genericamente con gli stranieri).

I Romani segnano dunque l’inizio della riflessione occidentale sul tradurre: essi dedicano alla traduzione grande attenzione poiché colgono nella lingua straniera principale con cui entrano in contatto – la lingua greca – una fonte di grande ricchezza culturale. Così, inventano la traduzione artistica per interpretare liberamente i poeti greci, li romanizzano, si mettono in gara con il modello per superarlo, per assimilarlo, per farlo diventare proprio. Infatti, la loro attività traduttiva è intensissima, tanto da far dire che la cultura romana è fondata sulle traduzioni dal greco. Le traduzioni dei Romani sono talmente libere – nella forma come nel contenuto – che oggi faremmo fatica a riconoscerle come traduzioni, ma la loro attività traduttiva illustra come essa può rappresentare un elemento sostanziale nella nascita, nell’evoluzione e nella trasformazione di lingue e letterature. Lo studio storico, come anche la comparazione culturale, insegna infatti che la traduzione è una pratica culturale potente e indispensabile per lo scambio e il reciproco arricchimento tra le culture.

Con la traduzione artistica i Romani segnano, quindi, l’inizio della riflessione occidentale sul tradurre, e ricordiamo che si tratta di una riflessione che si concentra sui testi artistici. Questa tendenza è tuttora dominante: le pubblicazioni, i corsi, i convegni e i dibattiti che oggi proliferano a livello internazionale sono prevalentemente dedicati alla traduzione artistica poiché si ritiene che sia nella narrativa, nei drammi e nella poesia che si concentrano le questioni più difficili, e allo stesso tempo interessanti, per il tradurre.

Fin dall’antichità si profila quella contrapposizione dicotomica che ha dominato nelle riflessioni sulla traduzione: l’opposizione tra chi traduce in maniera letterale (interpres) e chi in maniera libera (orator). La preferenza per quest’ultima, è già di Cicerone è viene continuamente riproposta nel corso della storia. San Gerolamo, il traduttore della Vulgata, esprime esattamente lo stesso concetto, affermando che occorre tradurre non parola per parola, bensì conservare il senso e il peso delle parole. Anche il concetto di belle infidèle che prende corpo nella Francia settecentesca si fonda sulla stessa dicotomia, così come fanno le teorie che si affermano nell’area culturale tedesca d’inizio Ottocento. Schleiermacher, ad esempio, stabilisce che esistono solo due vie da percorrere per il traduttore: o lascia in pace lo scrittore avvicinando a lui il lettore, oppure lascia in pace il lettore avvicinando a lui lo scrittore. La sua conclusione è però opposta alle soluzioni che abbiamo visto adottate fin dall’antichità: secondo Schleiermacher il vero senso della traduzione è quello di trascinare il lettore a entrare nell’universo del testo originale, aderendo il più possibile alla sua natura linguistica e formale. Nella Germania romantica emerge un ideale nuovo per la traduzione: essa ci arricchisce obbligandoci a cambiare per entrare in contatto con l’estraneo e non adattandosi a ciò che ci è già familiare e conosciuto.

In tempi più recenti si sono viste ancora molte riformulazioni della stessa antica dicotomia tra equivalenza formale ed equivalenza dinamica, fino a quella più recente che contrappone la traduzione straniante (foreignizing) a quella addomesticante (domesticating). Se prima le due strategie venivano contrapposte in base a criteri prevalentemente linguistico-stilistici, ora si profilano invece parametri di ordine culturale e politico. Analogamente, nel panorama storico-tematico dei diversi orientamenti negli studi sulla traduzione, si assiste a un progressivo ampliamento degli interessi intorno alla traduzione fino a vederla in relazione a categorie come ideologia, politica, potere.

Solo nella seconda metà del Novecento gli studi sulla traduzione si organizzano in una disciplina autonoma. In un primo momento sono i linguisti che tentano di trovare modelli unificanti e principi generali in grado di fornire sia norme che risposte al problema della traduzione. Sono però i letterati che presto domineranno il campo di nuovo, stabilendo che la linguistica non è in grado di dare risposte sufficienti: il tradurre non avviene tra sistemi linguistici, bensì tra testi che rappresentano lingue e culture differenti. La mossa forse più significativa per capire la traduzione nella sua più ampia complessità è quella che sottrae gli studi sulla traduzione dalla prospettiva linguistica e li colloca nell’interculturalità: tradurre un testo scritto in una lingua e trasportarlo in un’altra è fondamentalmente un’operazione che riguarda le differenze culturali, quelle differenze che si esprimono nella storia, nelle convenzioni, nelle tradizioni, negli stili di vita che si iscrivono nei testi attraverso la lingua. Parafrasando l’esempio che faceva Walter Benjamin nel suo celebre scritto Il compito del traduttore (1923), la parola tedesca brot ha sì un suo equivalente linguistico nella parola francese pain, o nella italiana pane, ma le tre parole hanno significati culturali assolutamente non equivalenti, i modi di intenderle non sono scambiabili: il loro uso nell’alimentazione è completamente diverso, così come lo sono i loro ingredienti, il loro aspetto. Tradurre ha a che fare con i significati culturali delle parole, ed è attivando il sapere enciclopedico, molto più di quello “dizionariale” che possiamo riuscire a dare vita autentica a un testo nella sua nuova lingua. Per questa non scambiabilità tra le parole e le lingue, per la loro incommensurabilità, nel tradurle dobbiamo negoziare tra perdita e guadagno, come suggerisce Umberto Eco ambendo a dire non la stessa, ma – come recita il titolo del suo libro –, quasi la stessa cosa (Dire quasi la stessa cosa, 2003).

La traduzione vista così è forse la pratica che più di qualsiasi altra ci esemplifica in che cosa consiste la differenza culturale e come essa può essere espressa diversamente, ma anche risultare spesso intraducibile. È proprio per questa caratteristica che molti pensatori partono dalla traduzione per discutere di problemi che riguardano l’interpretazione e la possibilità stessa di comunicare, di capirci. Nell’affermare l’impossibilità della traduzione, Ortega y Gasset, per esempio, in Miseria e splendore della traduzione (1937), decreta in realtà la mancanza di concordanza tra pensiero e parola, mentre Gadamer (Verità e metodo, 1960) insiste sulla vicinanza tra il traduttore e l’interprete, e Quine (Parola e oggetto, 1960) sostiene l’indeterminatezza della traduzione per l’assenza di corrispondenza certa tra le parole. Nell’ormai classico Dopo Babele (1975), George Steiner raccoglie l’insieme della riflessione sulla traduzione occidentale insistendo sul suo carattere speculativo.

La traduzione è più che mai presente nel mondo attuale, così fortemente caratterizzato da una intensa attività di spostamenti, scambi e commerci tra confini linguistici e culturali. A ben vedere, anzi, questo mondo segnato dall’intensificazione, se non dall’ipertrofia, dei rapporti di comunicazione e di informazione tra i paesi, dipende per molti versi proprio dalla traduzione. Infatti, non solo assistiamo a un rafforzamento degli scambi internazionali e globali, ma le nazioni e le città stesse sono divenute siti globali di lingue e culture molteplici per via degli intensi flussi dei migranti. La traduzione non ha dunque luogo solo tra le culture, bensì all’interno delle culture stesse. In questo senso la traduzione ci riguarda inevitabilmente, fa parte della vita di tutti, e così non cessa di sollecitare ulteriori interrogativi e questioni. Se viviamo tutti in qualche misura in una condizione di traduzione, nella quale passiamo continuamente tra lingue, storie, usanze, tradizioni, è ovvio che sfuma l’opposizione tra un sé e un altro, il proprio e l’altrui. Inoltre, i parlanti sono spesso bilingui, se non addirittura plurilingui, diventando così traduttori di se stessi. Questa ad esempio è una condizione che riguarda in particolare i migranti più da vicino, ma anche il cittadino della metropoli abitata da persone di provenienze e culture diverse sperimenta una situazione simile. Gli effetti di quella condizione che spesso chiamiamo globalizzazione sono di tipo traduttivo, ma non tra due realtà distinte e separate, bensì tra differenze ibride e frammentate.

Sia la realtà delle società contemporanee, sia gli studi che hanno messo in crisi la tradizione occidentale monolingue umanista e universalistica, propongono prospettive nuove sul tradurre. La traduzione viene analizzata come mezzo di colonizzazione, oppure di resistenza, come strumento cioè di formazione e costruzione di identità culturali negli interessi di forze politiche dominanti da una parte, e di ribellione e sovversione contro quell’immagine costruita del dominato da un’altra. Sono le forze di potere sempre diseguali che condizionano la traduzione, dunque, e in tale prospettiva viene interpretato il ruolo della traduzione tra e nelle culture, tra e nei soggetti.

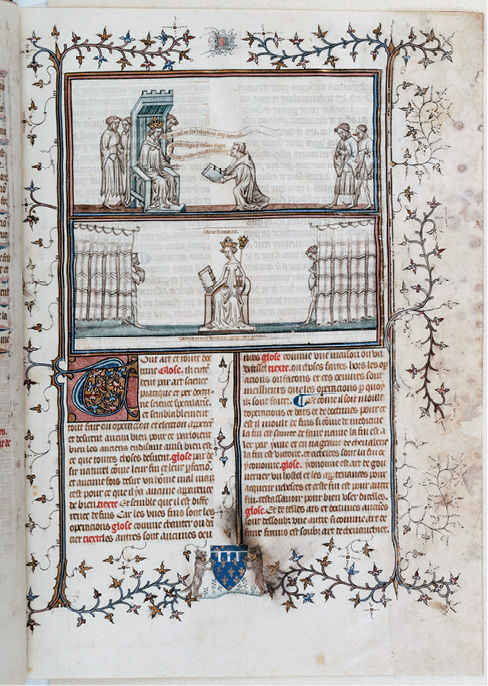

Il traduttore presenta il suo libro al re Carlo V il Saggio e felicità umana, “Etica” di Aristotele, traduzione di Nicola Oresme con glosse, ms. 277, f. 3, 1397 ca., Chantilly, Musée Condé