TEMI E PROFILI Abu Zayd e la teologia islamica contemporanea

Nella prospettiva di Abu Zayd il Corano non è un testo totalmente pacifico o totalmente bellicoso, ma i diversi versetti che accennano alla pace e alla guerra sono stati rivelati in risposta a precise circostanze storiche.

Il pensatore e filosofo egiziano Nasr Hamid Abu Zayd (1943-2010) è famoso in tutto il mondo per avere applicato una chiave di lettura storicistica al Corano innescando violente proteste da parte degli ambienti musulmani più tradizionalisti. Accusato di apostasia, il filosofo ha dovuto emigrare in Olanda dove ha insegnato nelle università di Leida e Utrecht.

Un’ermeneutica storica per il Corano

Prendendo le mosse da Gadamer e Ricoeur, Abu Zayd ha riletto il Corano nell’ottica di una ermeneutica storica, proseguendo poi su una propria strada originale. Nella prospettiva dell’indagine ermeneutica, i suoi lavori principali, almeno nella prima fase, si sono incentrati sul “concetto di testo” nell’islam e sul presupposto che il Corano è eminentemente un testo. Il termine “testo”, in arabo nass, fa soprattutto riferimento alla composizione, diversamente dal latino textus dove viene più evidenziato l’aspetto della struttura e della costruzione. Nel corso del tempo, tuttavia, il concetto di nass è stato fossilizzato, così che alcuni pensatori musulmani radicali come Sayyid Qutb hanno affermato che laddove vi è un nass è proibita l’interpretazione. Essendo il Corano un nass, l’interpretazione ne risulterebbe vietata. Abu Zayd ha inteso invece restituire al Corano tutte le sue potenzialità di contenuto, non solo normative, ma etiche, sociali, teologiche, narrative, artistiche. La testualità del Corano implica in primo luogo la sua linguisticità e la sua storicità. I due aspetti sono strettamente collegati, visto che “il testo non può essere che un prodotto culturale e storico” poiché deve essere messo in esplicita relazione con una determinata cultura e una determinata realtà sociale, politica, antropologica. Ciò porta alla conclusione che “i testi religiosi non sono, in ultima analisi, che dei testi linguistici, nel senso che appartengono a una struttura culturale determinata, che sono prodotti conformemente alle leggi che reggono la cultura che li ha visti nascere e la cui lingua è, giustamente, il principale sistema semiotico”. L’elemento della linguisticità, pur importante, è tuttavia solo un punto di partenza.

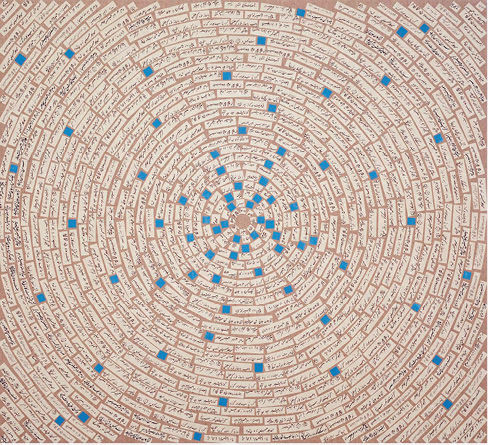

Y.Z. Kami, Endless prayers, 2008, Londra, British Museum

Senso e significato

Abu Zayd mette in luce come la dimensione storica del Corano abbia una precisa portata filosofica. Egli prende esplicita posizione a favore della dottrina mutazilita: secondo questo indirizzo teologico il Corano non è parola divina eterna (per gli ortodossi il Corano, essendo parola di Dio, era conseguentemente suo attributo eterno) ma è “creato” nel tempo. Scrive Abu Zayd: “Se la Parola di Dio, nella sua realizzazione, costituisce un atto, come potrà il Corano che non è altro che un accidente della manifestazione di questa parola essere increato ed eterno?”. Questa interpretazione, pur non negando un’origine divina del testo sacro, lo riporta in una dimensione umanistica e, soprattutto, storica: una volta iniziata la rivelazione, il Corano è entrato nella storia, si è secolarizzato senza per questo restare confinato nel momento storico in cui è stato redatto. Abu Zayd distingue, infatti, tra il senso e il significato sostenendo che i testi religiosi possiedono uno statuto epistemologico specifico per cui il senso può essere stabile, mentre il significato che gli giustappongono gli uomini può variare e quindi liberare il testo da molti vincoli, diremmo così, “testuali”. Sono piuttosto coloro che leggono il testo solo come un sistema di norme eterne, fuori dal tempo e dallo spazio, che hanno “mummificato” il Corano smarrendone le qualità di autentica parola di Dio che risponde alle più intime necessità dell’essere umano. L’entrata del Corano nella storia ha, anzi, come significato profondo che Dio e l’uomo si sono messi in connessione e comunicazione diretta.

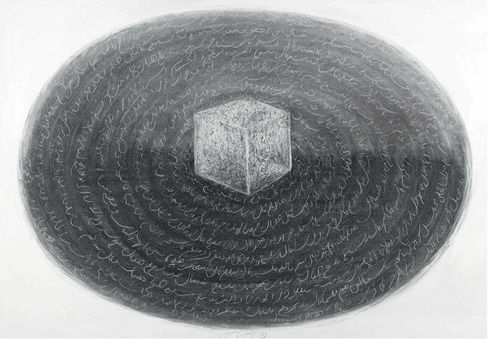

Walid Sitti, Cubo bianco, 2010, Londra, British Museum

Avere sottoposto a interpretazione i Testi Sacri e averli collocati in una dimensione storica non poteva non sollevare le critiche dei musulmani più tradizionalisti per i quali il Corano è parola di Dio, diretta ed eterna. Per risolvere questo delicato nodo, Abu Zayd propone un’attenta distinzione tra i significati letterale, linguistico, simbolico (o allegorico) del testo sottolineando, in particolare quest’ultimo.

Negli ultimi anni della sua vita, Abu Zayd ha rivisto e per certi versi ribaltato il suo pensiero. Egli sembra rifiutare l’assunto per cui la parola di Dio è, da un certo punto di vista, “immutabile” perché codificata nel “testo”. Il Corano non è più considerato un testo (nass), poiché questo renderebbe impossibile ogni dialettica, ma bensì un discorso (discourse): esso oltre ad avere una struttura aperta in cui è possibile scoprire fili di ragionamento paralleli, presenta diverse opzioni a seconda delle diverse situazioni nelle quali fu rivelato. Ovviamente, in tal senso conserva il suo carattere storico. Per esempio, è possibile trovare nel Corano incitamenti alla guerra e incitamenti alla pace. Ciò, nella prospettiva di Abu Zayd, non significa che il Corano sia un testo totalmente pacifico o totalmente bellicoso, ma che i diversi versetti che accennano alla pace e alla guerra sono stati rivelati in risposta a precise circostanze storiche.

Le conseguenze di questa premessa sono di grande importanza. In primo luogo, il Corano come discorso è essenzialmente dialogo e dibattito: non veicola un’unica ideologia, immutabile, dalla portata metafisica, ma incita al confronto, all’intersecarsi delle opinioni. La flessibilità del Corano che precedentemente sembrava garantita solo dalle interpretazioni, dall’attività ermeneutica, sembra ora garantita anche dal fatto di mettere a disposizione del suo lettore (e del credente) delle riflessioni etiche e morali, dei suggerimenti teologici, delle prescrizioni comportamentali che possono rispondere via via e in modo diverso alle necessità che si presentano.

Tra le diverse implicazioni di questa interpretazione storica e razionale, va menzionato il senso che va dato alle parole del Testo Sacro riguardanti i cristiani o gli ebrei. Il Corano non condanna né assolve univocamente: si confronta con i cristiani e con gli ebrei sul piano della necessità e della contingenza storica ed è aperto alla negoziazione. Ciò non vale per tutti. Per esempio, verso i pagani e i politeisti, il Corano è inequivoco.

Alla luce delle profonde ostilità storiche che negli ultimi tempi, dopo secoli di pacifica convivenza, hanno opposto la comunità musulmana alla comunità ebraica, vale la pena di insistere anche sul ragionamento svolto riguardo agli ebrei. Il Corano, pur riconoscendo che gli ebrei sono stati ricettori della rivelazione e sono stati eletti popolo di Dio, afferma in molti luoghi che essi hanno tradito la fiducia che Dio ha posto in loro, per cui sono stati abbandonati e destinati alla perdizione. Il Corano afferma in molti luoghi che i musulmani debbono considerare gli ebrei tra i loro più accaniti avversari. Secondo Abu Zayd, questa condanna aveva un senso ed era giustificata all’epoca del profeta Muhammad, contro il quale gli ebrei erano ricorsi prima al dileggio e poi al tradimento. Ma non può essere considerata valida in ogni tempo e in ogni luogo; deve essere contestualizzata e il ritenere il Corano non un testo, ma un discorso, aiuta in questo compito.