14. Filosofia della mente

Yves Tanguy, Moltiplicazione degli archi, 1954, New York, Museum of Modern Art (MoMA)

14.1 Le origini: archeologia di una disciplina

Il termine “filosofia della mente” si riferisce a un campo di indagini che intreccia aspetti della riflessione filosofica – l’epistemologia e la gnoseologia, la filosofia della psicologia, la filosofia del linguaggio – con settori della scienza come le scienze cognitive e la neurologia, e le indagini sull’intelligenza artificiale – aree disciplinari, queste ultime, che non sono prive di assunti e conseguenze di carattere epistemologico, metafisico, etico.

Tali discipline vanno considerate come la continuazione e il prolungamento di un interesse per i rapporti tra mente e cervello, che ha antecedenti diretti già nella filosofia antica, nel problema del rapporto tra psyché (“anima”) e sóma (“corpo”). Lo stesso Aristotele – che pure con la sua definizione dell’anima come forma immanente del corpo (“ileomorfismo”) è il primo a offrire una soluzione alternativa al materialismo e al dualismo platonico, inclinando a favore dell’unità sostanziale del composto psicofisico (l’essere umano) – è costretto a riconoscere la difficoltà nello spiegare come il nóus, l’organo del pensiero puro, l’intelletto attivo, interagisca con qualcosa di inerte e perciò diverso da sé, come la materia (De anima III).

È agli albori dell’età moderna che il problema viene posto per la prima volta nei termini in cui ne discutiamo oggi. Il concetto di “mente” è, infatti, ricondotto in genere a Cartesio (1596-1650), che lo introduce al posto di anima. Depurata dai requisiti più strettamente legati alla corporeità, la mens cartesiana ha come prerogativa essenziale il solo pensiero, i suoi modi propri (la sensazione) e le facoltà a esso congiunte (l’immaginazione), determinazioni che prefigurano la concezione ancora in uso. La soluzione cartesiana, il dualismo delle sostanze (res cogitans e res extensa) e, soprattutto, il legame problematico istituito tra mente e corpo per il tramite della ghiandola pineale, apre tutta una costellazione di problemi relativi da una parte al reperimento di una base materiale organica del pensiero e dell’attività mentale e, dall’altra, ai limiti esplicativi di un approccio naturalistico delle attività dell’“anima”. A tali limiti già faceva riferimento Leibniz in un passo della Monadologia (1714) divenuto celebre e a tutt’oggi citato pressoché in quasi tutta la letteratura relativa a questi temi. Per dimostrare l’irriducibilità del piano spirituale a quello fisico, egli ricorre a un’ipotesi che oggi potremmo definire “riduzionista”, mostrandone l’incapacità di spiegare i fatti mentali.

Immaginiamo, diceva Leibniz, macchina capace di pensare, sentire e percepire: se intendiamo trovare il pensiero e il suo luogo nella macchina, dobbiamo poterci entrare così come si entra in un mulino; tuttavia, una volta fattovi ingresso, troveremo soltanto pezzi e ingranaggi che si spingono reciprocamente, ma nulla che assomigli in alcun modo a un pensiero o ad una percezione.

Tutti questi interrogativi proseguono lungo tutta la via della riflessione gnoseologica occidentale, dai cartesiani alle filosofie empiriste passando per i filosofi dell’illuminismo e, ovviamente, Kant. Si tratta di problemi che si prolungano sino alla seconda metà dell’Ottocento e che vengono rilanciati grazie allo sviluppo delle conoscenze sul sistema nervoso, allo studio scientifico sulle basi neurologiche delle funzioni mentali e del comportamento e agli studi sulla psicologia empirica di Wilhelm Wundt.

LETTURE

Gottfried Leibniz. Vol. 2

14.2 Gli studi psicofisiologici e l’Ottocento

Le concezioni evoluzioniste di stampo darwinista promuovono una visione storico-biologica e adattativa della mente animale e umana che, a seguito anche degli studi condotti da Alexander Bain (1818-1903), da David Ferrier (1843-1924) e altri ancora, portano la ricerca a indirizzarsi verso l’individuazione della localizzazione delle funzioni cerebrali e delle conseguenti funzioni e attività mentali: si tratta di quello che è stato chiamato “paradigma localizzazionistico”. Tra il 1861 e il 1865 il neurologo francese Paul Broca (1824-1880), studiando il fenomeno delle afasie, sulla base di un’intuizione del medico francese Jean-Baptiste Bouillaud (1796-1881), giunge a individuare nella terza circonvoluzione frontale inferiore sinistra del cervello l’area della componente motoria del linguaggio: una lesione di quella che a tutt’oggi è chiamata “area di Broca” compromette la produzione del linguaggio articolato pur non comportando la paralisi dei muscoli necessari alla fonazione né, a dire il vero, un corrispondente deficit nella comprensione del linguaggio stesso. Pochi anni dopo, nel 1874, il neurologo e psichiatra tedesco Carl Wernicke (1848-1904) rintraccia nell’area temporale dell’emisfero sinistro – oggi “area di Wernicke” – la sede della comprensione del linguaggio stesso; in questo caso, una lesione di quest’area comporta la possibilità di proferire parole pur senza alcuna comprensione del linguaggio stesso: la cosiddetta “afasia fluente”, infatti, è caratterizzata da “un vocabolario proporzionalmente ampio e dalla completa perdita della comprensione del linguaggio parlato”. Ora, è chiaro che nel momento in cui la materia della sostanza mentale viene rintracciata nel cervello le possibilità che si aprono sono due: da un lato la loro identità, per cui mente e coscienza emergono dal cervello a seguito dell’evoluzione; dall’altro la completa riduzione dell’una all’altra, con la conseguente scomparsa, assieme alla mente, della stessa coscienza.

Filosofia della mente: alcune distinzioni terminologiche

Ma che cosa intendiamo con “mente”? E che cosa lega la mente alla coscienza? La parola “mente” si riferisce a processi e operazioni che vanno dalla ricezione di dati all’elaborazione di informazioni e di schemi di comportamento e di azioni: sotto questo punto di vista, un termostato, un missile, un calcolatore attivano processi “mentali” senza necessariamente essere “coscienti”. La coscienza ha a che fare, in qualche modo, con “l’accorgersi” e il “sentire” o “provare qualcosa”: essa è la facoltà immediata di avvertire e comprendere ciò che avviene nella sfera dell’esperienza individuale. In altri termini, se la mente include determinati processi, la coscienza è il luogo in cui tali processi vengono avvertiti, divengono accessibili e possono essere tradotti in “pensieri” e in “discorsi”.

Questa distinzione può essere tradotta nella coppia concettuale “coscienza fenomenica” e “coscienza cognitiva”, o “coscienza d’accesso”: quest’ultima fa riferimento alla facoltà mediante la quale un organismo o un sistema può, appunto, avere accesso ai propri stati interni, così da poterli tradurre in formulazioni linguistiche o in schemi di azione; la coscienza fenomenica, invece, indica la componente prettamente soggettiva, qualitativa, dell’essere coscienti, il “sentirsi-sentire”. Mentre il secondo caso si presta ad un approccio scientifico, impersonale, “in terza persona”, il primo rimane nella silenziosa dimensione soggettiva della prima persona e del suo vissuto: come ha osservato il filosofo americano Thomas Nagel in un famoso saggio, noi possiamo certamente ricostruire le modalità di esperienza sensibile di un pipistrello – e in effetti lo abbiamo fatto: i pipistrelli esperiscono il mondo circostante in base ad un sistema di rilevamento che consente loro di avere un’impressione dell’estensione spaziale in base all’eco percepita delle loro stesse strida – ma quello che non siamo in grado di capire è “che cosa si prova a essere un pipistrello” (Thomas Nagel, Che cosa si prova a essere un pipistrello?, 1974). In altri termini Nagel, attraverso questo apparente paradosso, intende sostenere la tesi che la coscienza, l’esperienza e il comportamento di un singolo individuo non possano essere “ridotti” a una semplice composizione di impulsi, sensazioni e reazioni che siano risposte a stimoli fisici: un punto di vista che si può quindi definire “antiriduzionista”. Nagel sottolinea come l’irriducibilità della prospettiva personale e la tensione nei confronti di quella in terza persona si riflettano anche nel ragionamento pratico. Al centro del dilemma morale vi è infatti il dissidio tra ragioni personali per agire e ragioni neutrali rispetto al punto di vista dell’agente. Il conseguimento di una prospettiva oggettiva su ciò che dovremmo fare e volere è certamente uno degli scopi della riflessione morale, ma essa al contempo deve tener conto e saper bilanciare le richieste ragionevoli del sé, non meno obbliganti.

Thomas Nagel

Mente, cervello e realtà: il funzionalismo

L’idea di fondo su cui si basa il funzionalismo è che una mente sia definibile “in base a ciò che fa o può fare”, ossia in base alle “funzioni” che essa svolge, mentre diventa irrilevante la materia da cui è composta. Rispetto alle posizioni che sostengono l’identità tra stati mentali e stati neurofisiologici, i funzionalisti sostengono la cosiddetta tesi della “realizzabilità multipla”, ossia la possibilità che identici stati mentali siano realizzati da supporti materiali differenti. Ciò che la mente fa è elaborare informazioni e produrre schemi di azione. Tra i sostenitori del funzionalismo, Hilary Putnam parla, a questo proposito, di una “natura computazionale della mente” (Menti e macchine, 1960); egli fa riferimento alla macchina di Turing (messa a punto nel 1937) per stabilire l’analogia tra intelligenza umana e intelligenza artificiale. La mente può essere considerata una sorta di computer il cui software è ciò che chiameremmo “il pensiero” e il cui hardware è la materia in cui esso si realizza, sia questa il cervello e il corpo umano, o il silicio di un microprocessore elettronico. Putnam ha in seguito abbandonato il funzionalismo, sostenendo che anch’esso è affetto da una forma di riduzionismo, di tipo “computazionale”, e che non riesce a spiegare fenomeni come l’intenzionalità, la coscienza, la “plasticità funzionale” della mente (Mente, corpo, mondo, 1999). Nella nuova posizione adottata da Putnam i fatti mentali, come avvertire un dolore o uno stato di piacere e così via, si definiscono ancora come “stati funzionali”; stati funzionali che, però, coinvolgono l’intero organismo, e non solo il cervello e che, nel nuovo quadro, possono essere descritti solo in termini psicologici.

Hilary Putnam

Jerry Fodor elabora una variante originale del funzionalismo che lo porta a ipotizzare una sorta di linguaggio del pensiero, il cosiddetto “mentalese”, dotato di una sua sintassi oltre che di una semantica. La mente diventa, per lui, un calcolatore che manipola simboli stabilendo connessioni, concatenazioni e disgiunzioni (Il linguaggio del pensiero, 1975).

Teorie dell’intenzionalità

Un’altra area fondamentale per chi si occupi di filosofia della mente è quella relativa ai problemi dell’intenzionalità. Con il termine “intenzionalità” si indica la proprietà e la capacità che la mente ha, nel pensare, di riferirsi a qualcosa: nell’amare qualcosa è amato, nel percepire qualcosa è percepito, nel credere qualcosa è creduto ecc. Gli atti attraverso i quali ci si dirige e si fissa, o meno, l’attenzione su questi oggetti hanno la proprietà di essere “rivolti su qualcosa”. Essi si definiscono atti intenzionali e questo qualcosa, in quanto oggetto di tali atti, è definito un “oggetto intenzionale”. Non sempre, ovviamente, gli oggetti intenzionali esistono: essi possono coincidere con oggetti reali, ma anche con personaggi fittizi (si può pensare e persino piangere per Madame Bovary, oppure odiare Milady, leggendo I tre moschettieri), inesistenti, illusori (come Dante che, nel canto XXXI del Paradiso scambia per torri, quelle di Monteriggioni, i giganti immersi sino all’ombelico nell’acqua; oppure il classico bastone che, immerso nell’acqua, appare spezzato ma non lo è; o come nel caso delle allucinazioni ecc.).

Insomma per i sostenitori delle teorie dell’intenzionalità ciò che caratterizza in modo irriducibile gli atti mentali è quella proprietà che vede nei desideri, nelle credenze e nelle percezioni qualcosa dotato di senso e non semplicemente la somma o la sequenza di una serie di fatti che stanno da qualche parte nel nostro cervello o nella nostra mente: ascoltare una musica non è sentire una mera sequenza di onde sonore ma una esperienza intenzionale dotata di senso.

In secondo luogo è decisivo sottolineare che le proprietà in questione riguardano gli atti intenzionali considerati in se stessi e non sono proprietà dei soggetti che pensano alle cose, cioè, in altri termini i soggetti hanno intenzionalità “perché i loro stati intenzionali ce l’hanno […] gli atti intenzionali vanno concepiti come eventi, dunque come entità che possono godere di proprietà, tra cui quella dell’intenzionalità stessa” (A. Voltolini e C. Calabi, I problemi dell’intenzionalità).

Infine ciò che distingue gli atti intenzionali da quelli fisici è proprio il loro carattere referenziale: ossia il loro avere – o meglio il loro riferirsi a – un contenuto. La presenza di un contenuto cui la mente fa riferimento definisce appunto uno stato intenzionale.Il termine e il concetto vedono la loro origine nel tentativo operato dai teologi del tardo XIII e XIV secolo di spiegare sia la formazione di rappresentazioni mentali e/o concetti astratti (le intentiones nella terminologia dei medievali) sia le proprietà che gli atti mentali (principalmente quelle legate al credere e conoscere qualcosa) mostrano nel dirigersi sugli oggetti del mondo, conoscendoli direttamente e senza intermediari (notitia intuitiva). Ma la scoperta dell’intenzionalità si deve soprattutto al filosofo austriaco Franz Brentano, alla sua scuola (in particolare Carl Stumpf e Anton Marty) e, infine, al più celebre tra i suoi discepoli, e cioè Edmund Husserl. Nella Psicologia da un punto di vista empirico (1874) Brentano osserva che ogni fenomeno psichico ha la duplice caratteristica di avere un contenuto e di rivolgersi a un oggetto. Secondo Brentano, “ogni fenomeno psichico è quello che gli Scolastici del medioevo hanno chiamato la presenza intenzionale (o anche mentale) di un oggetto e che noi stessi – pur facendo uso di espressioni che non escludono del tutto equivoci verbali – chiameremmo riferimento a un contenuto, direzione verso un oggetto (senza che si debba intendere con questo una entità reale), oppure oggettività immanente. Ogni fenomeno psichico contiene in sé qualcosa a titolo di oggetto, anche se ognuno lo contiene nel modo che gli è proprio. Nella rappresentazione qualcosa è che è rappresentato, nel giudizio qualcosa che è accettato o rifiutato, nell’amore qualcosa che è amato. Questa relazione intenzionale appartiene esclusivamente ai fenomeni psichici. Nessun fenomeno fisico presenta qualcosa di simile. Possiamo dunque definire i fenomeni psichici dicendo che, in loro, contengono intenzionalmente un oggetto”. Al di là di una certa ambiguità, che Brentano tenta di chiarire nelle opere successive e che interpreti come Husserl fanno notare, cioè che la definizione di “in-esistenza intenzionale” possa postulare due oggetti, uno reale e uno nella mente che lo sostituisca (con lo spettro del riferimento mentale ridotto al rinvio a un altro oggetto e a un altro e via dicendo all’infinito), ciò che importa ai fini del nostro discorso è che queste parole contengono la struttura di base dell’intenzionalità.

LETTURE

Bolzano, Brentano e la reazione a Kant

LETTURE

La fenomenologia

Intenzionalità del riferimento e intenzionalità del contenuto

L’intenzionalità, oltre a caratterizzare i fenomeni mentali come irriducibili a quelli fisici, si presenta dunque sotto una duplice veste: una intenzionalità del riferimento e una intenzionalità del contenuto. In termini contemporanei, ciò è stato letto in molti modi ma di fondo resta che, nel primo caso, parliamo della proprietà di uno stato mentale di vertere su un oggetto (ad esempio l’atto di credere a X); nel secondo caso ci riferiamo al possesso, da parte di uno stato mentale, di un contenuto vero o falso, cioè semanticamente valutabile in base a condizioni extramentali: qualcosa cioè di cui si possa dire che, sotto certe condizioni, è vero o falso. Il che, detto in maniera più semplice, significa che non si può credere senza che vi sia un qualcosa che è creduto; e non c’è nessun X creduto senza un corrispondente atto di credere, vale a dire non ci può essere nessun X che non sia un oggetto (un referente linguistico, percettivo ecc.) per un soggetto che crede o pensa o percepisce qualcosa (e sulla natura di questo qualcosa le teorie divergono).

L’intenzionalità include anche il riferimento a un oggetto che potrebbe anche non esistere senza per questo cessare di essere un oggetto per qualcuno che lo pensa. Nello stesso tempo, l’intenzionalità riguarda e anzi definisce uno stato mentale attraverso un atteggiamento (credere, pensare, amare ecc.) specifico del soggetto. Tali atteggiamenti, e le proposizioni e i verbi che li esprimono (credere che, sapere che, pensare a, vedere che…), sarebbero peculiari stati della mente. Nella tradizione anglosassone legata all’analisi del linguaggio dei verbi che esprimono tali stati mentali si parla di “atteggiamenti proposizionali” (propositional attitudes). Lo stesso Bertrand Russell, che pure non può essere annoverato tra i filosofi intenzionalisti, nei suoi studi sull’atomismo logico (1918-1919) ha definito gli stati intenzionali come quegli atteggiamenti proposizionali per cui, ad esempio, pensare o credere qualcosa equivale a pensare o a credere che le cose stanno così. Ma non è detto che tale posizione, che lega in modo forte gli atteggiamenti intenzionali agli stati di cose e agli oggetti, sia l’unica. Non tutti gli stati intenzionali infatti, come nel caso di alcune percezioni, sono proposizionali e/o godono di certe proprietà che siano esprimibili attraverso enunciati valutabili in modo vero o falso. Né l’intenzionalità del riferimento è sempre legata a quella del contenuto: gli stati intenzionali possono vertere su qualcosa di oggettuale anche se questo qualcosa non è necessariamente riducibile a un resoconto linguistico. Ciò su cui vertono gli atti intenzionali, inoltre, potrebbe dunque non essere un oggetto ma una particolare entità, ad esempio una funzione, che ci permette di individuare oggetti fisici pur senza identificarsi con essi. Insomma gli oggetti possono essere visti sotto un punto di vista peculiare, ed è questa l’intenzionalità del riferimento, senza che necessariamente debbano essere ridotti al valore semantico degli enunciati che li descrivono.

LETTURE

La filosofia analitica

14.3 Teorie a confronto

L’analisi degli atteggiamenti proposizionali espressi da enunciati che riguardano atti mentali, così come le teorie che sostengono l’insufficienza di tale analisi linguistica ai fini di una teoria dell’intenzionalità sono state oggetto di intensi dibattiti che, soprattutto negli ultimi anni del secolo scorso, hanno coinvolto temi di logica modale ed epistemica (cioè quelle branche della logica che studiano il comportamento di proposizioni rette da operatori come possibile o necessario, oppure da verbi come “credere che” ecc.) e anche le scienze cognitive e la filosofia della psicologia. Tra coloro che, come critici o come sostenitori, hanno sostenuto o meno l’irriducibilità del carattere mentale dell’intenzionalità e degli atteggiamenti proposizionali si annoverano autori classici del pensiero della fine dell’Ottocento e del secolo scorso quali i già citati Brentano e Husserl, oltre a Frege, Russell, Ludwig Wittgenstein e Quine. A questi, a partire dalla metà del Novecento a oggi, si aggiunge l’importante contributo, tra gli altri, di Hintikka, Chisholm, Crane, Føllesdal, Fodor, Searle, Guido Küng, Dretske, Bonomi, Smith e McIntyre, Mc Dowell e Brandom. Ma al di là delle liste di nomi, per dare un’idea dell’ampiezza dei temi è utile riportare la speranza espressa dalle parole di uno dei più acuti studiosi contemporanei di questi temi, Kevin Mulligan: “una filosofia dell’intenzionalità dovrebbe fornire un resoconto del tipo di cose su cui gli atti, gli stati e le attività mentali sono diretti […] dovrebbe dirci qualcosa dell’intenzionalità dei seguenti tipi: conoscenza diretta (acquaintance), ammirazione, attenzione, credenza che, credenza in, certezza, scelta, deliberazione, desiderio, dubbio, aspettativa, odio, speranza, amore, memoria, percezione, il significare ‘che p’, supposizione, coscienza del tempo, fiducia, coscienza, comprensione, visione, volontà e augurio […]. Dovrebbe fornire un resoconto delle differenze tra intenzionalità collettiva e condivisa, per esempio quella della vergogna condivisa o della certezza condivisa, e l’intenzionalità solitaria, come quella del giudizio. Dovrebbe dirci come l’intenzionalità di atti e stati differenti stia insieme; come, per esempio, l’intenzionalità delle emozioni sia connessa all’intenzionalità della percezione e della credenza, come l’intenzionalità dell’immaginazione sia connessa a quella della visione, un desideratum che non può essere soddisfatto dai filosofi dell’intenzionalità che considerano solo una manciata dei tipi di atti o stati mentali” (Intentionality Knowledge and Formal Objects, 2007).

John Searle

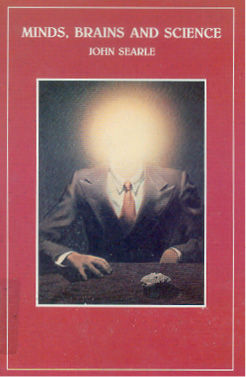

La teoria di Searle

Il tema brentaniano dell’intenzionalità è legato soprattutto alla ripresa compiuta negli anni Ottanta da parte di John Searle (1932). Convinto che la mente non sia solamente manipolazione di simboli, bensì essenzialmente comprensione di essi, egli si è servito dell’intenzionalità come arma per rifiutare ogni posizione riduzionista o naturalista, che equipari, cioè, lo studio dei fenomeni naturali a quello dei fenomeni mentali. Egli distingue due tipi di intenzionalità: intrinseca o derivata. La prima – attributo specifico della mente, non foss’altro perché è interna ad essa e le appartiene essenzialmente – è la fonte stessa della referenzialità, ciò per cui il pensiero ha un oggetto; la seconda, quella derivata, può eventualmente essere attribuita a nostri artefatti, come le parole, le frasi, i libri, o alle macchine simulatrici di intelligenza. Si tratta di un’intenzionalità per modo di dire, perché in tutti questi ultimi casi avremmo a che fare solo con una manipolazione di simboli – e con il possesso di certe proprietà sintattiche – senza alcuna semantica, cioè un significato che deriva dalla comprensione della realtà e che è prerogativa della mente.

John Searle, “Minds, Brains, and Science”, Cambridge, Harvard University Press, 1984

LETTURE

La logica dell'Ottocento

LETTURE

Sviluppi del pragmatismo

Di recente la ricerca di Searle si è aperta dalla mente individuale alla realtà sociale attraverso la definizione del concetto di intenzionalità collettiva: secondo questa concezione attribuire una funzione a qualcosa in virtù del suo uso, e del valore attribuitole dalle nostre credenze, e dunque farla esistere in funzione di tale attribuzione, (come ad esempio il denaro), che deriva dall’intenzionalità delle credenze che su di essa si rivolgono, che di essa fanno uso attraverso una serie di regole e che attraverso il linguaggio, la determinano come oggetto dotato di un valore sociale. Rientrano in questi oggetti intenzionali sia le istituzioni sociali, come le università, sia oggetti d’uso, come il denaro. In questo modo, secondo Searle, si procede alla costruzione di oggetti particolari e cioè degli oggetti della realtà sociale (La costruzione della realtà sociale, 1995). L’approccio costruttivista di Searle non sostituisce né crea socialmente una realtà prima inesistente, ma contribuisce, in primo luogo attraverso il linguaggio, alla costruzione di una serie di oggetti cui attribuiamo valore e rilevanza sociale.

Lezione di John Searle all’università di Copenhagen

Azioni ed eventi: Davidson

Una posizione a sé stante è quella sostenuta da Donald Davidson (1917-2003), il quale pur sposando un materialismo piuttosto ortodosso sul piano ontologico, riconosce una causalità specifica del mentale riscontrabile nell’azione. Quest’ultima si distingue da eventi fisici di altro tipo per il suo carattere intenzionale, una differenza facilmente riscontrabile: un movimento involontario come un colpo di tosse e uno volontario come camminare sono entrambi eventi fisici, eppure del primo non diremmo che si tratti di un’azione, a differenza del secondo. Per questa ragione si può correttamente affermare che le azioni sono causate da ragioni, credenze, desideri, e in generale da eventi mentali. La causalità mentale, diversamente da quella fisica, non pone restrizione alla libertà dell’uomo, non essendovi leggi dell’agire umano nel senso in cui vi sono quelle della natura. Si pone però il problema del raccordo tra eventi mentali ed eventi fisici, che Davidson risolve formulando il suo “monismo anomalo”: gli eventi mentali sono eventi fisici, sebbene “anomali” in quanto la loro descrizione non può essere ridotta al linguaggio della fisica. Non si dà, infatti, una legge naturale che spieghi la loro connessione causale, consentendo il passaggio da una descrizione in termini psicologici e mentali a una in termini fisicalistici (Azioni ed eventi, 1980).

La coscienza e l’approccio alla mente di Dennett

“Che cosa significa essere umani”, dibattito al Festival mondiale della scienza di New York. Da sinistra: Paul Nurse, Marvin Minsky, Ian Tattersall, Renee Reijo Pera, Daniel Dennett, Harold Varmus, Francis Collins, Jim Gates, Nikolas Rose, Patricia Churchland, Antonio Damasio, Charlie Rose, 2008

Tra gli altri grandi protagonisti del dibattito sulla mente vi è Daniel Dennett, filosofo statunitense allievo a sua volta di un altro grande protagonista della filosofia novecentesca di tradizione anglosassone, Gilbert Ryle, autore di un’opera decisiva per il dibattito sulla mente e la sua natura, Lo spirito come comportamento (The Concept of the Mind, 1949). Il punto di partenza di Ryle è la critica al dualismo mente-corpo di matrice cartesiana, in particolare al duplice assunto che la mente sia invisibile e incorporea e che essa costituisca una sorta di spazio interiore e autotrasparente, ma inaccessibile ad altri. Ryle traduce questo presupposto nel mito dello “spettro nella macchina”: è come se ognuno di noi albergasse nel proprio cervello un’entità che coordina l’attività della macchina del corpo, pensa i nostri pensieri e prende le nostre decisioni. Corollario di questo assunto è, come detto, che le persone possono vedere, udire e urtare i loro corpi, ma restano irrimediabilmente cieche e sorde nei confronti delle altre menti.

GALLERY

Arte come gesto

Questa idea, divenuta talmente ovvia da non essere mai messa in questione, si basa su quello che Ryle definisce un “errore categoriale”, ossia un tipo di errore che consiste nel collocare qualche cosa sotto una categoria che non gli appartiene. In questo caso, l’errore categoriale consiste nell’attribuire alla mente la stessa modalità di esistenza che attribuiremmo alle categorie nelle quali rientrano le cose: gli stati e i processi mentali non preesistono ai comportamenti effettivamente osservati, né li rendono possibili; essi sono, piuttosto, termini del linguaggio, nomi utilizzati per attribuire delle disposizioni comportamentali, utili per formulare un’interpretazione e una previsione dei comportamenti stessi. Tale concezione è influenzata a sua volta dalle conclusioni della filosofia di Wittgenstein allorché questi riflette sul rapporto tra giochi linguistici e forme di vita: come Wittgenstein, Ryle mostra che, svuotando lo spazio dell’interiorità cartesiana, è possibile avere accesso all’altro a partire dall’osservazione dei comportamenti entro cornici sociali definite. Analogo approccio è rintracciabile nel pensiero di Daniel Dennett. Nel riprendere i temi dell’intenzionalità (a partire da testi come Contenuto e coscienza, 1969, e L’atteggiamento intenzionale), egli sostiene che essa è quella dinamica mediante cui noi attribuiamo ad altri credenze, desideri, progetti, allo scopo di formulare descrizioni dei comportamenti altrui. L’atteggiamento intenzionale, quindi, non dipende da una modalità di accesso empatico a stati interni altrui – la cui esistenza è tutta da dimostrare – ma è piuttosto un fatto della psicologia del senso comune. Si tratta anche qui di un errore cognitivo, analogo a quello di attribuire ad una macchina calcolatrice la capacità di effettuare dei calcoli: è, tuttavia, un errore utile sul piano pragmatico e strategico, in quanto consente di leggere comportamenti di sistemi ad elevata complessità come se fossero mossi alla loro base da credenze e motivazioni. Le riflessioni di Dennett possono portare alla traduzione comportamentista e pragmatica di ogni forma di rappresentazione attraverso l’eliminazione preventiva di ogni spazio interiore cui si acceda introspettivamente: noi non abbiamo accesso al vissuto interiore altrui semplicemente perché questo non c’è – negli altri come in noi stessi.

LETTURE

Ludwig Wittgenstein

Cos’è, allora, la mente, e cosa la coscienza? Dennett sostiene che mente e coscienza sono i nomi che noi diamo all’esito di un complesso di processi di autodescrizione. Senza linguaggio, in altri termini, non si dà mente né coscienza, le quali si basano sulla possibilità da parte di alcune sequenze di informazioni depositate nel cervello di poter accedere ai canali del linguaggio stesso. Dennett propone, pertanto, una concezione interamente pragmatica e linguistica della mente, fondata su un pluralismo competitivo neurologico: eventi e stati cerebrali, in competizione tra di loro, esercitano una sorta di pressione – potremmo dire di lobbying – per poter essere “detti”; ciò che si pensa equivale senza residui a quello che si dice, senza che si dia un nucleo centrale attivo, un “io”, autore o produttore dei pensieri.