Norma e giustizia nel pensiero politico contemporaneo

Rawls e Una teoria della giustizia

Contro ogni forma di utilitarismo, la teoria della giustizia di Rawls riafferma la priorità della giustizia sul concetto di bene. Si tratta di sottoporre i principi che regolano una concezione pubblica della giustizia a un accordo preliminare tra parti concepite come libere e uguali: un contratto che per essere equo deve avvenire in condizioni eque a loro volta. Rawls fa discendere l’equità dei principi di giustizia dall’equità della procedura attraverso cui essi sono selezionati. In tal senso si parla di “una teoria della giustizia come equità”.

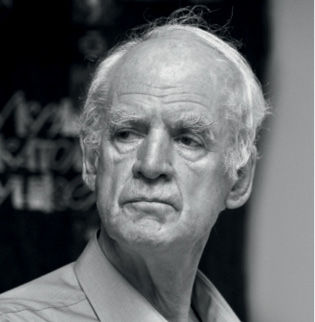

Amartya Sen

Due sono i principi su si regge questa teoria: il primo garantisce a ciascuno l’uguaglianza e lo stesso sistema di libertà fondamentali. Il secondo afferma che le disuguaglianze sociali ed economiche sono da considerarsi giuste a condizione che le cariche pubbliche siano aperte a tutti (principio di equa uguaglianza di opportunità) e che siano a beneficio dei membri più svantaggiati della società (principio di differenza). In Teoria della giustizia Rawls non esclude che l’accordo su una concezione pubblica della giustizia non prefiguri un ulteriore passaggio, la delineazione di una dottrina morale comprensiva e universale. La giustizia come equità di Rawls ha scatenato un intenso dibattito che ha coinvolto diversi settori di ricerca. In particolare si segnala la posizione di Amartya Sen (1933), economista e filosofo, al pari di Rawls critico nei confronti dell’utilitarismo. Sen ritiene la diversità umana “componente fondamentale del nostro interesse per l’uguaglianza”, un dato da cui discende l’esigenza di specificare il fattore rispetto al quale sono considerarsi uguali esseri umani diversi (e che risponde alla domanda “uguaglianza di cosa?”). Al tempo stesso, però, le richieste di uguaglianza possono entrare in conflitto con analoghe richieste in ambiti differenti. Una teoria che voglia misurare il grado di uguaglianza di una società deve dotarsi di strumenti per registrarne le variabili (l’età, il sesso, le condizioni di salute, le risorse naturali ed economiche, i contesti sociali e ambientali ecc.).

Taylor e Nozick: contro il liberalismo

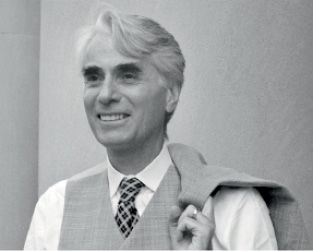

Charles Taylor

A posizioni analogamente egualitariste e contro le posizioni liberaliste, seppure muovendo da basi diverse, si richiama il filosofo canadese Charles Taylor (1931). La sua riflessione si svolge attorno al problema dell’identità personale e del multiculturalismo. Punto di partenza dell’analisi di Taylor è l’insoddisfazione per la concezione atomistica dell’essere umano, propria del liberalismo, incentrata sull’idea della sua autosufficienza e della sua autonomia morale. Contro di essa, Taylor fa valere l’idea aristotelica dell’uomo come animale sociale e politico, sempre in relazione con la propria comunità d’appartenenza. In tal modo Taylor giunge a mettere a fuoco la contraddizione latente in seno alla modernità, tra l’ideale dell’autonomia individuale e gli obblighi che discendono dall’appartenenza a una comunità storico-culturale. Da qui nasce la necessità del riconoscimento pubblico delle identità collettive, dei diritti delle comunità al cui interno gli esseri umani conseguono la propria identità (Multiculturalismo: la politica del riconoscimento, 1992). Un’ultima posizione, a sé stante rispetto a quelle sin qui delineate, è quella espressa da Robert Nozick (1938-2002), filosofo statunitense. Egli sostiene una posizione radicalmente individualista e libertaria. Convinto che qualsiasi forma di redistribuzione del reddito e di riparazione degli squilibri sociali sia parimenti illegittima dal punto di vista morale, perché lesiva di diritti individuali inalienabili, egli teorizza uno “stato minimo” che attraverso il monopolio della forza si faccia garante di quegli stessi diritti interferendo il meno possibile con la loro realizzazione.

Robert Nozick