Rhetorische Stilmittel

Die Alliteration: Wiederholung des gleichen Anlauts in aufeinanderfolgenden Wörtern zur klanglichen Unterstützung der Aussage, z. B.: non duo Scipiones … incendium belli Punici secundi sanguine suo restinxissent (»hätten nicht die beiden Scipionen … den Brand des Zweiten Punischen Krieges mit ihrem eigenen Blut gelöscht«; Cic. rep. 1,1).

Die Anápher: Wiederaufnahme des gleichen Wortes zu Beginn von Sätzen, Satzteilen oder Abschnitten zur Betonung oder Gliederung der Aussage, z. B.: Unde enim pietas aut a quibus religio? Unde ius aut gentium aut hoc ipsum, civile quod dicitur? Unde iustitia, fides, aequitas? Unde pudor, continentia, fuga turpitudinis, adpetentia laudis et honestatis? Unde in laboribus et periculis fortitudo? (»Woher nämlich stammen Frömmigkeit oder von wem religiöser Glaube? Woher entweder das Völkerrecht oder gerade dies, welches Bürgerrecht genannt wird? Woher Gerechtigkeit, Treue und Mäßigung? Woher Scham, Selbstbeherrschung, Abneigung vor Schande, Gier nach Lob und Tugend? Woher Tapferkeit bei Mühen und unter Gefahren?«; Cic. rep. 1,2.)

Die Antithese: Gegenüberstellung gegensätzlicher Begriffe bzw. Situationen, z. B.: Miltiadem … vitam ex hostium telis servatam in civium vinclis profudisse (»Miltiades … habe sein Leben, das vor den Wurfgeschossen seiner Feinde gerettet worden sei, in den Fesseln seiner Mitbürger ausgehaucht«; Cic. rep. 1,5.)

Das Asýndeton: Unverbundene Reihung von Begriffen, Personen oder Sätzen zum Ausdruck von Spannung oder Leidenschaft, z. B.: Sic enim decerno, sic sentio, sic adfirmo … (»Denn folgendermaßen entscheide ich, folgendermaßen urteile ich, folgendermaßen bekräftige ich …«; Cic. rep. 1,70.)

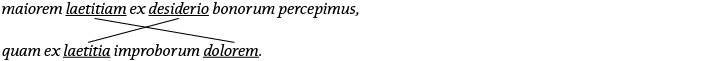

Der Chiásmus: Spiegelbildliche Anordnung sich entsprechender Satzglieder, die oft der antithetischen Aussage entspricht, z. B.:

(»Freude haben wir aufgrund der Sehnsucht der Gutgesinnten in einem höheren Maß empfunden als aus der Freude des Gesindels Schmerz«; Cic. rep. 1,7.)

Die Ellípse: Weglassen eines leicht ergänzbaren Wortes, wie z. B. einer Form von esse, zur Erzeugung von präziser Knappheit, Betonung von Gegensätzen oder zur Verstärkung der leidenschaftlichen Erregung in einer persönlichen Darlegung, z. B.: Unde enim pietas aut a quibus religio? (»Woher nämlich stammen Frömmigkeit oder von wem religiöser Glaube?«; Cic. rep. 1,2.)

Das Exemplum: Beispiele aus der Geschichte oder dem Mythos als Beleg für das Zutreffen der eigenen Aussage oder ihre große historische Bedeutung, z. B.: M. vero Catoni homini ignoto et novo (»aber einem unbekannten Mann und politischen Aufsteiger wie M. Cato …«; Cic. rep. 1,1).

Das Hypérbaton: »Sperrung«, d. h. Trennung von syntaktisch zusammengehörigen Wörtern oder Wortgruppen zur Erzielung eines größeren Spannungsbogens, z. B.: usus autem eius est maximus civitatis gubernatio (»doch sein größter Nutzen ist die Leitung einer Gemeinde«; Cic. rep. 1,2).

Die Klímax: (griech.) »Leiter«, Steigerung von einem weniger wichtigen Argument zu einem wichtigeren; häufig als Trikolon gestaltet: Cum inexplebiles populi fauces exaruerunt libertatis siti, malisque usus ille ministris non modice temperatam, sed nimis meracam libertatem sitiens hausit, tum magistratus et principes, nisi valde lenes et remissi sint et large sibi libertatem ministrent, insequitur, insimulat, arguit, praepotentes, reges, tyrannos vocat. (»Wenn aber der Schlund des Volkes in seinem Durst nach Freiheit ausgetrocknet ist und jenes, weil es mit schlechten Mundschenken Umgang hatte, Freiheit nicht maßvoll gemischt, sondern durstig allzu rein in sich aufgenommen hat, dann verfolgt es seine Beamten und führenden Männer, wenn sie nicht sehr milde und nachlässig sind und ihm im Übermaß Freiheit gewähren, klagt sie an, beschuldigt und bezeichnet sie als Übermächtige, Könige und Tyrannen«; Cic. rep. 1,66.)

Die Metápher: Bildhafte Übertragung eines Wortes in eine ihm eigentlich fremde Sphäre, um die Aussage lebendiger zu gestalten, z. B.: in his undis et tempestatibus ad summam senectutem maluit iactari (»in diesen Wellen und Stürmen wollte er lieber bis zu einem sehr hohen Greisenalter hin- und hergeworfen werden«; Cic. rep. 1,1).

Der Parallelismus: Parallele syntaktische Anordnung von ganzen Sätzen oder Teilen von Sätzen, um diese deutlicher zu gliedern, z. B.: Haec constitutio primum habet aequabilitatem quandam … deinde firmitudinem …, ut exsistat ex rege dominus, ex optimatibus factio, ex populo turba et confusio;… (»Diese Verfassung beinhaltet erstens eine gewisse Gleichheit … , zweitens Stabilität … , so dass aus einem König ein Gewaltherrscher, aus den Besten ein Parteiklüngel, aus dem Volk ein ungezügelter und ungeordneter Haufen hervorgeht; …«; Cic. rep. 1,69.)

Die Personifikation: Vermenschlichung von Begriffen oder Gegenständen, z. B.: Neque enim hac nos patria lege genuit … (»Denn das Vaterland hat uns nicht unter dieser Maßgabe zur Welt gebracht …«; Cic. rep. 1,8.)

Das Polýptoton: Wiederholung desselben Wortes mit veränderter Form/Flexion, um die Wichtigkeit gerade dieser Handlung oder Eigenschaft hervorzuheben, z. B.: populo Romano idem iurante iurassem (»ich hatte dasselbe geschworen, während das römische Volk seinen Schwur leistete«; Cic. rep. 1,7).

Die rhetorische Frage: (Schein-)Frage, die eine versteckte Behauptung enthält, auf die aber keine Antwort gegeben werden kann, z. B.: Sed si aliter, ut dixi, accidisset, qui possem queri? (»Wenn es aber, wie ich es gesagt habe, anders ausgegangen wäre, wie hätte ich klagen können?«; Cic. rep. 1,7.)

Die Synékdoche: Nennung eines Teilaspektes statt der Gesamtheit (pars pro toto) oder der Gesamtheit statt eines Teilaspektes (totum pro parte), z. B.: Nec vero iam meo nomine abstinent, … (»Aber sie halten sich nicht mehr von meinem Namen fern, …«; Cic. rep. 1,6.)

Das Tríkolon: (Oft asyndetische) Reihung von drei Elementen einer Aufzählung mit dem Ziel einer knappen und dadurch besonders deutlichen Darstellung, z. B.: plurimas et maximas nostri animi, ingenii, consilii partis (»sehr viele und äußerst große Bereiche unseres Geistes, unseres Talents und unserer Klugheit«; Cic. rep. 1,8).