Notes, références

et documents

À l’exception de quelques renvois internes, ce livre ne comporte pas d’appels de notes ; le lecteur y pourvoira de lui-même, ce qui lui sera aisé et profitable en notre époque, dite numérique.

Les titres précédés d’un * sont ceux de livres ou de films qui ont joué un rôle déterminant dans l’élaboration du tissu associatif qui fait la substance de ce volume.

Soudain, l’été dernier

– p. 15 : Le fantasme principal de Wagner

« La meilleure approche de Wagner c’est de commencer par ses deux premiers opéras, Le Vaisseau fantôme en tant que le premier opéra où Wagner a trouvé sa propre voie […] et L’Or du Rhin, en tant que le premier drame musical, première et seule œuvre qui [en] suive rigoureusement les principes (pas d’improvisations mélodiques libres, la musique doit suivre de très près le drame, etc.). Ce que nous avons dans Le Vaisseau fantôme est quelque chose de très différent : c’est la mise en scène du “fantasme principal” de Wagner (celui de la femme qui, se sacrifiant pour la rédemption du héros condamné à une vie de souffrance éternelle, lui permet de mourir en paix), abordé de manière par trop directe, à la limite du kitsch. » Slavoj Zizek, Variations Wagner, trad. fr., Caen, Nous, 2010, p. 43.

Insubmersible distance Notes sur un manuscrit

– p. 20 : La ponctuation qu’y apportent les îles…

Kerguelen, Fortunées, Pâques, Borromées ; écrites en 1923, Les Îles de Jean Grenier demeurent l’un des meilleurs exemples des effets littéraires de profondeur de champ qui s’autorisent d’une telle ponctuation. Pour ne rien dire du Mardi de Melville, de Segalen et de Gauguin, des *Argonautes du Pacifique de Malinowski et, désormais, du *Mason & Dixon de Pynchon, qu’on trouvera cité un peu plus loin.

– p. 26 : L’île, qu’elle soit ou non réputée déserte, voire abandonnée

Cf., de Judith Schalansky, le bel Atlas der abgelegenaen Inseln, Hambourg, 2009 ; trad. fr., Atlas des îles abandonnées, Paris, Arthaud, 2010.

– p. 28-29 : Une première manifestation de l’esprit des Lumières

Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes, Paris, 1686.

Première nuit

Apocalypse now

Apocalypse now, film de Francis Ford Coppola, États-Unis, 1979.

Thomas Pynchon, *Mason & Dixon, 1997, trad. fr., Paris, Éd. du Seuil, 2002.

– p. 34 : L’horizon qui semble toujours s’élever au-dessus de la tête d’un chacun

Voir ce qu’en dit Thomas Pynchon dans sa relation du passage de Mason et Dixon dans l’île de Sainte-Hélène, en route vers le cap de Bonne-Espérance et Sumatra, où les deux astronomes anglais avaient été chargés d’observer le passage de Vénus pour le compte de la Royal Society : « It is another way of living where the Sea is ever higher than one’s Head, and kept out only provisionally », op. cit.

The Thin Red Line (La Ligne rouge), film de Terrence Malick, États-Unis, 1988.

Conversation sur le trait de côte

Benoît Mandelbrot, *Les Objets fractals, 2e éd., Paris, Flammarion, 1975, chap. II, « Combien mesure la côte de la Bretagne ? »

– p.50-51 : L’utopie de More et la destruction de l’isthme

« S’il faut en croire des traditions, pleinement confirmées du reste par la configuration du pays, cette terre ne fut pas toujours une île. Elle s’appelait autrefois Abraxa, et tenait au continent : Utopus s’en empara et lui donna son nom. Ce conquérant eut assez de génie pour humaniser une population grossière et sauvage, et pour en former un peuple qui surpasse aujourd’hui toutes les autres civilisations. Dès que la victoire l’eût rendu maître de ce pays, il fit couper un isthme de quinze mille pas qui le joignait au continent et la terre d’Abraxa devint ainsi celle d’Utopie », Thomas Moore, Utopia (1516), Paris, Éditions sociales, 1966.

Cf. Vittorio Strada, L’Altra Rivoluzione, Gor’kij - Lunacarskij - Bogdanov. La « Scuola di Capri » e la « costruzione di Dio », Capri, 1998.

– p. 54 : Leibniz et le point métaphysique

« Il y a des points plus grands que d’autres, mais d’un ordre plus petit que celui qui peut se montrer, c’est-à-dire d’un ordre qui dépasse infiniment toute connaissance sensible ; l’angle est la quantité d’un point », À Antoine Arnaud, novembre 1671.

« Il n’y a que les atomes de substance, c’est-à-dire les unités réelles et absolument destituées de parties, qui soient les sources des actions et les principes absolus de la composition des choses, et comme les derniers éléments de l’analyse des substances. On les pourrait appeler points métaphysiques ; ils ont quelque chose de vital et une espèce de perception, et les points mathématiques sont leur point de vue, pour exprimer l’univers […]. Les points mathématiques sont exacts, mais ce ne sont que des modalités : il n’y a que les points métaphysiques ou de substance (constitués par les formes ou âmes) qui soient exacts et réels ; et sans eux il n’y aurait rien de réel, puisque, sans les véritables unités, il n’y aurait point de multitude », Système nouveau de la nature et de la communication des substances (1691).

Deer Hunter (Voyage au bout de l’enfer), film de Michael Cimino, États-Unis, 1978.

The Killing Fields (La Déchirure), film de Roland Joffé, Grande-Bretagne, 1984.

Mr. Arkadin (Dossier secret), film d’Orson Welles, États-Unis, 1955.

*Lost Horizon (Horizons perdus), film de Frank Capra, États-Unis, 1938.

Deuxième nuit

L’échelle

– p. 66 : Les agiles navettes des années

Cf. Marcel Proust, *À la recherche du temps perdu, t. III, Le Temps retrouvé, p. 848 ; référence étant faite ici à l’édition Clarac de la « Bibliothèque de la Pléiade » en trois volumes dans laquelle le lecteur a directement et exclusivement accès au texte de Proust, sans avoir à en passer par tout l’attirail de préfaces de la nouvelle édition en quatre volumes.

Dans *Die Traumdeutung (La Science [ou l’Interprétation] des rêves), VI.1, Freud prend soin de citer ses sources : on se trouve dans le rêve (comme dans le temps chez Proust) au milieu d’une « fabrique de pensées » (in einer Gedanken-Fabrik) ou, à l’instar de ce qui vaut pour le chef-d’œuvre du tisserand (wie im Weber-Meisterstück), sinon du Web lui-même.

« À chaque poussée du pied on meut les fils par milliers,

Les navettes vont et viennent,

Les fils glissent invisibles,

Chaque coup les lie par milliers. »

Goethe, Faust, I.

– p. 68 : Les échelles du Levant

André Hellé, *Le Tour du monde en quatre-vingts pages, Paris, 1927 (non paginé).

1. Les Échelles du Levant, in Le Tour du monde en quatre-vingt pages, André Hellé, J. Ferenczi, Paris, 1927 (collection particulière).

Jean Dubuffet, Biographie au pas de course, Paris, Gallimard, 1985.

– p. 69-70 : Le sommet peu praticable des quatre-vingt-trois années

Proust, op. cit., p. 1048.

– p. 70 : La conférence de Nabokov

Vladimir Nabokov¸ « The Walk by Swann’s Place », in Lectures on Literature, New York, 1982, p. 208.

– p. 71 : Le devoir et la tâche d’un écrivain

Proust, op. cit., p. 890.

Presse-papiers

– p. 75 : Apollon Apollonovitch, « figure de pierre qui faisait penser à un presse-papiers »

Andréï Biély, Pétersbourg, 1re éd., 1916 ; trad. fr., Paris, L’Âge d’homme, 1992, p. 47.

– p. 75 : Apollon Apollonovitch n’aimait pas les Îles

« Apollon Apollonovitch n’aimait pas les Îles : la population y est manufacturière, grossière ; le grouillant essaim humain s’y écoule chaque matin vers les fabriques hérissées de cheminées ; les habitants des Îles entrent pourtant dans les statistiques de l’Empire ; même eux sont recensés.

« Apollon Apollonovitch ne voulait pas penser plus loin ; les Îles, les écraser ! Se les assujettir par le métal d’un énorme pont, les transpercer des traits de profondes perspectives ! » (ibid., p. 25).

– p. 76 : Un grand moment d’histoire, Robert A. Rosenstone, « October as History », in The Journal of Theory and Practise, Oxford, été 2011, p. 255-274.

L’hypothèse de l’île déserte

– p. 83 : Knowing I loved my books…

« De même, par bonté, sachant combien j’aimais mes livres, il me fournit, de ma propre bibliothèque, des volumes que je prise plus que mon duché. » William Shakespeare, The Tempest, acte I, scène II ; trad. Pierre Leyris, in Shakespeare, Théâtre complet, Paris, « Bibliothèque de la Pléiade », 1950, t. II, p. 1250. Cf. ci-dessus, Sixième Nuit, « La tempête », p. 233.

– p. 86 : Marx qualifiait de “robinsonnades”…

Cf. Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Okonomie (ébauche de 1857-1858) ; trad. fr., Fondements de la critique de l’économie politique, Paris, Anthropos, 1968, t. I, « Introduction ».

Between the Devil and the Deep Blue Sea

– p. 93 : Les lecteurs de Robert-Louis Stevenson…

… auront reconnu « The Isle of Voices », « L’Île aux voix », dernière nouvelle du recueil des Island Nights Entertainments, citée ici dans la traduction de Pierre Leyris, dans le deuxième tome de l’intégrale des Nouvelles de Stevenson, Paris, Phébus, 2005, p. 677-678.

– p. 96 : Dans « L’Enfer » de Dante…

Cf. Dante Alighieri, La Divine Comédie, L’Enfer, XXVI, 25-31. Georges Didi-Huberman a su construire, autour du motif des « lucioles » et de Dante à Walter Benjamin en passant par Pier Luigi Pasolini, Denis Roche et Giorgio Agamben, une chaîne associative d’une belle tenue.

Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles, Paris, Éd. de Minuit, 2009. Denis Roche, La Disparition des lucioles (réflexions sur l’acte photographique), Paris, Éd. de l’Étoile, 1982.

Fiction & Cie

Ce titre, repris ici avec son autorisation, est celui de la collection créée par Denis Roche aux Éditions du Seuil, en 1974, et qu’il a dirigée pendant trente ans avant que Bernard Comment ne prenne la relève. Un tel logo était à soi seul tout un programme, et d’une certaine manière les périmait tous dès lors qu’on ne saurait parler de fiction sans en prendre en compte les entours et les pratiques qui lui sont associés à un titre ou un autre.

– p. 99 : L’énigmatique leitmotiv de la vérité comme fiction

Jacques Lacan, « Le séminaire sur “La lettre volée” », in Écrits, Paris, Éd. du Seuil, 1966, p. 11-61.

– p. 101 : J’appelle fiction une violence faite à la vérité…

Aristote, Métaphysique, M 7, 1082b (trad. J. Tricot, Vrin, t. II, p. 758).

– p. 103 : La tyrannie du contexte

Je ne saurais manquer l’occasion qui s’offre ici à moi d’effacer avec quelque tapage le symptôme (sinon l’indice d’un complot !) qu’a représenté l’élision, lors du transfert au format de poche de L’Origine de la perspective, de la partie pour nombre d’historiens en effet la moins recevable de la citation qui y est faite d’un passage des « Notes de travail » pour Le Visible et l’Invisible de Maurice Merleau-Ponty. Il en allait selon celui-ci d’une œuvre d’art comme de la philosophie : « C’est un objet qui peut susciter plus de pensées que celles qui y sont “contenues” (peut-on les énumérer, peut-on dénombrer un langage ?), qui garde un sens hors de son contexte historique, qui n’a même de sens que hors de ce contexte » [je souligne, H. D.]. Le Visible et l’Invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 253, cité par Hubert Damisch, L’Origine de la perspective, 1re éd., Paris, Flammarion, 1987, p. 51 ; coll. « Champs », l993, p. 61.

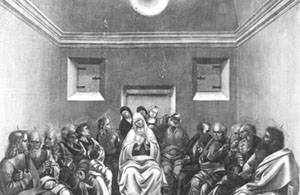

– p. 106-107 : Le rite religieux recherche en général le grand jour

*Marcel Mauss et H. Hubert, Esquisse d’une théorie générale de la magie, 1902-1903 ; repris in Mauss, Sociologie et Anthropologie, préface de Claude Lévi-Strauss, Paris, PUF, 1950.

2. La Pentecôte, Lucas Signorelli, 1494. Galerie nationale des Marches, Urbino.

3 et 4. La Pentecôte (détails), Lucas Signorelli, 1494. Galerie nationale des Marches, Urbino.

Le nouveau commerce

Charles Baudelaire, *Le Spleen de Paris, 1869.

I. « L’étranger »

XLIV. « La soupe et les nuages »

Les Fleurs du mal, CXVI, « Un voyage à Cythère ».

The Searchers (La Prisonnière du désert), film de John Ford, États-Unis, 1956.

Willa Cather, Death Comes for the Archbishop, New York, Alfred A. Knopf, 1927.

L’histoire, en délit

The New World (Le Nouveau Monde), film de Terrence Malick, Grande-Bretagne, 2005.

*Paul Claudel, Le Livre de Christophe Colomb, Paris, 1933 ; repris en « Folio Théâtre », Paris, 2005, avec un excellent dossier d’où a été malencontreusement écartée la conférence sur « Le drame et la musique » donnée par Claudel à l’université Yale, en 1930, dont sont extraites les citations qui suivent, et qu’il faut désormais aller chercher dans ses Œuvres en prose, Paris, « Bibliothèque de la Pléiade », 1965, p. 143-155.

– p. 126 : Penser à ce que disait Proust…

Voir Marcel Proust, « La méthode de Sainte-Beuve », in Contre Sainte-Beuve, Paris, « Bibliothèque de la Pléiade », 1971, p. 227-228.

– p. 128 : Philosophes, prenez la mer !

Friedrich Nietzsche, Die Fröliche Wissenschaft, « La gaya scienza » ; trad. fr., Le Gai Savoir, Œuvres philosophiques complètes, Gallimard, 1970, t. V, p. 196-197.

– p. 129 : La parcelle de terre habitable la plus isolée au monde…

Cf. Jared Diamond, Collapse. How Societies chose to fail or succeed, 2005 ; trad. fr., Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Paris, Gallimard, 2006, p. 114.

L’île au(x) Juif(s)

– p. 131 : Son nom signifie Colombe et Porte-Christ…

Claudel, op. cit., p. 38.

– p. 132 : Cette poignée de déracinés

Simone Weil, Fragment daté de mars-avril 1942, cité par Jean-Claude Milner, Les Penchants criminels de l’Europe démocratique, Paris, Verdier, p. 58.

Le fil d’Ariane

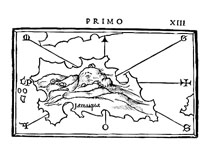

– p. 141 : Un genre d’ouvrages très populaires au XVe et au XVIe siècle…

Cf. Benedetto Bordone, Isolario, Venise, 1528, rééd. en fac-similé, d’après l’édition de 1534, avec une préface d’Umberto Eco, Paris, Les Belles Lettres, 2000.

Le meilleur livre sur la question, auquel m’a introduit Umberto Eco : Tarcisio Lancione, Viaggio tra gli isolari, préface d’Umberto Eco, Almanacco del bibliophilo, Milan, 1991.

5. La Jamaïque, in Isolario, Benedetto Bordoni, Les Belles Lettres, Paris, 2000.

6. Les Petites Antilles, ibid.

– p. 143 : Terra Australis nondum cognita

Cf. Hugh Cobbe, Cook’s Voyages and Peoples of the Pacific, Londres, 1979.

Quatrième nuit

Le naufrage du Lancastria

7. Le naufrage du Lancastria, La Baule, 17 juin 1940, 16 h 30.

– p. 163

Serge Klarsfeld a définitivement mis un terme aux illusions que certains ont pu entretenir sur Pétain en découvrant un projet portant sur un premier train de mesures contre les Juifs, annoté de sa main, en septembre 1940. Alors que l’occupant n’avait encore formulé aucune demande en la matière, lesdites notes vont pour la plupart dans le sens d’une aggravation des mesures soumises à l’appréciation de celui que même Le Figaro a renoncé à gratifier plus longtemps du titre de « maréchal ».

– p. 165 : L’image à laquelle se sera arrêté Blaise Pascal…

« Si on regarde au travers d’un verre un vaisseau qui s’éloigne toujours il est clair que le lieu du diaphane où l’on remarque un point tel qu’on voudra du navire haussera toujours, par un flux continuel, à mesure que le vaisseau fuit. Donc, si la course du vaisseau est toujours allongée et jusqu’à l’infini, ce point haussera continuellement ; et cependant il n’arrivera jamais à celui où tombera le rayon horizontal mené de l’œil au verre, de sorte qu’il en approchera toujours sans y arriver jamais, divisant sans cesse l’espace qui restera sous ce point horizontal, sans y arriver jamais. D’où l’on voit la conséquence nécessaire qui se tire de l’infinité de l’étendue du cours du vaisseau, à la division infinie et infiniment petite de ce petit espace restant au-dessous de ce point horizontal », Pascal, « De l’esprit géométrique », Œuvres complètes, Paris, « Bibliothèque de la Pléiade », 1964, p. 590-591. Cf. Hubert Damisch, L’Origine de la perspective, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1993, p. 396-397.

– p. 166 : La configuration dite du « Naufrage avec spectateur »

*Hans Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer, Francfort-sur-le-Main, 1979 ; trad. fr., Naufrage avec spectateur. Paradigme d’une métaphore de l’existence, Paris, L’Arche, 1994.

– p. 166 : « au départ du livre II du De natura rerum… »

« Suave, mari magno turbantibus aequora ventis, e terra magnum alterius spectare laborem » (« Il est doux, quand sur la vaste mer les vents soulèvent les flots, d’assister de la terre aux rudes épreuves d’autrui »), Lucrèce, De natura rerum, II, 1-2 ; trad. fr. d’Alfred Ernout, Paris, Les Belles Lettres, 1924, t. II, p. 49.

Conversation à Belle-Île-en-Mer

– p. 167 : Dans « La Chambre claire »…

Roland Barthes, La Chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Éd. du Seuil, p. 100-101.

– p. 173 : L’un des grands livres de l’immédiat après-guerre…

Elio Vittorini, *Conversation en Sicile, Paris, Gallimard, 1948.

– p. 173 : Une terre déchiquetée par la continuelle rencontre de la mer et de la montagne…

Gustave Glotz, La Cité grecque, Paris, Albin Michel, 1928, p. 2.

Play it again, Sam

To Have or Have not (Le Port de l’angoisse), film d’Howard Hawks, États-Unis, 1944 (avec Lauren Bacall et Humphrey Bogart).

– p. 179 : Oui, je me souviens maintenant…

Jean-Pierre Vernant, L’Univers, les Dieux, les Hommes, Paris, Éd. du Seuil, 1999, p. 117.

Cinquième nuit

L’île mystérieuse

Marshall Sahlins, Les Îles dans l’histoire, trad. fr., Paris, EHESS-Seuil-Gallimard, 1989.

De la citation

The Barefoot Contessa (La Comtesse aux pieds nus), film de Joseph L.Mankiewicz, États-Unis, 1954.

– p. 197, La force de la citation est de détruire…

Hannah Arendt, «Walter Benjamin 1892-1940 », trad. fr., in Vies politiques, Paris, Gallimard, 1974, p. 292.

– p. 202 : Saussure avait raison de dire…

« La langue est un système qui ne connaît que son ordre propre […] : est interne tout ce qui change le système à un degré quelconque », Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, édition critique de Tullio de Mauro, Paris, Payot, 1973, p. 43.

– p. 203 : Entre l’île et l’isolat : une question de méthode

Cf. Carlo Ginsburg, Nulle Ile n’est une île. Quatre regards sur la littérature anglaise, trad. fr., Paris, Verdier, 2005, à quoi l’on opposera L’Ile en noir et blanc, Oliver Sachs , trad. fr., Paris, Éd . du Seuil, 1997.

La lagune

Joseph Conrad, « The Lagoon », Corhill Magazine, janvier 1897 ; repris dans Tales of Unrest in Complete Short Stories, New York, Barnes & Noble, 2008 [1935].

8. Ultimo Bagalio (collection particulière).

Sous une forme légèrement différente, et sous ce même titre, ce texte a fait l’argument d’une « boîte » réalisée par Ken Lum, en 2008, pour le compte des éditions Three Stars Books. Il a été tiré de cet objet quinze exemplaires signés par l’artiste et l’auteur. Cette commande a été l’amorce du procès d’écriture qui a conduit à la production du présent ouvrage. Je remercie au passage Maurice Olender pour l’amitié, la générosité, l’intelligence et la compétence avec lesquelles il a suivi et soutenu un tel travail à chacune de ses étapes.

– p. 233 : W.H. Auden, Shakespeare, trad. fr., Monaco, éditions du Rocher, 2003.

– p. 237 : Zhou Enlai et Mao Zedong

Cf. Gao Wenqian, Zhou Enlai. L’ombre de Mao, trad. fr., Paris, Perrin, 2010.

– p. 238 : Une grande femme de théâtre

Cf. Hubert Damisch, Titina Maselli. Labori per la scena, Rome, ed. di Luca, 2003.