Tempo fa, avevo sei, sette o otto anni, appena entravo in una stanza capitava che qualcuno scoppiasse a piangere. Succedeva per lo piú a Miami Beach, in Florida, le persone cui facevo questo strano effetto erano anziani, come quasi tutti gli abitanti del luogo alla metà degli anni Sessanta, per lo piú ebrei (o almeno cosí mi sembrava). Quando indulgevano in qualche pettegolezzo piccante, o giungevano finalmente all’epilogo di un racconto o di una storiella umoristica, si mettevano a parlare in yiddish; cosa che, ovviamente, rendeva impenetrabile a noi ragazzi il senso del discorso o la comicità delle barzellette.

Come molti anziani residenti in quel tempo a Miami Beach, le persone di cui parlo vivevano in appartamenti o in villette che, a chi non ci abitava, sembravano un po’cadenti; si trattava di abitazioni solitamente tranquille,tranne nelle serate in cui andavano in onda i programmi di Red Skelton, di Milton Berle o di Lawrence Welk, seguiti a tutto volume davanti ai televisori in bianco e nero. Comunque per brevi periodi, durante le festività invernali o primaverili, queste tranquille abitazioni un po’cadenti venivano prese d’assalto da bambini chiassosi,provenienti da Long Island o da qualche sobborgo del New Jersey, condotti dai genitori a trovare quei vecchi ebrei che, non senza imbarazzo o vergogna, bisognava baciare sulle gote avvizzite.

Costretti a baciare vecchi parenti ebrei! Smaniavamo,frignavamo, non vedevamo l’ora di fiondarci nella piscina riscaldata a forma di rene che sorgeva sul retro del complesso, ma prima dovevamo baciare tutte quelle guance. I visi degli uomini odoravano di cantina, di lozione per capelli e di Tiparillos, avevano baffi ispidi e barbe cosí bianche da sembrare di laniccio (una volta il mio fratellino cercò di strapparne una, credendo fosse lanugine, al che ricevette subito un sonoro ceffone); invece le guance delle donne emanavano un vago sentore di cipria e di olio da cucina, erano morbide come i fazzoletti di carta di «emergenza» stipati sul fondo delle borsette, stropicciati come petali accanto ai sali dall’odore di violetta, alle pillole per la tosse avvolte in carta raggrinzita, alle banconote spiegazzate... Le banconote spiegazzate. «Prendi questo e dallo a Marlene, me lo ridarà quando torno» disse un giorno di febbraio del 1965la mia nonna materna, che chiamavamo Nana, all’altra nonna, affidandole un borsellino rosso di pelle contenente un biglietto da venti dollari tutto sgualcito, prima che la portassero via su una sedia a rotelle per sottoporla a un intervento chirurgico esplorativo. Aveva appena compiuto cinquantanove anni, e non stava bene. Mia nonna Kay prese il borsellino rosso con il biglietto da venti dollari tutto spiegazzato, e tenendo fede alla parola data lo consegnò a mia madre, che lo stringeva ancora in mano quando, qualche giorno piú tardi, Nana fu deposta in una spartana bara di pino, com’era tradizione, per essere seppellita nel cimitero di Mount Judah, nel Queens, nel settore di proprietà dell’ASSOCIAZIONE ASSISTENZIALE DEI MALATI INDIGENTI DI BOLECHOW, come informa l’iscrizione su un blocco di granito posto davanti al cancello d’ingresso. Per esservi sepolti bisognava far parte di tale associazione, che ammetteva esclusivamente persone originarie di una piccola cittadina di poche migliaia di abitanti, situata in una località remota un tempo appartenuta all’Austria, poi alla Polonia e chissà a quanti altri paesi, chiamata Bolechow.

A dire il vero mia nonna materna – dai cui morbidi lobi pendevano pesanti orecchini di cristallo azzurri o gialli con i quali giocavo quando mi teneva in grembo, seduta sulla sedia di paglia nel portico della casa dei miei genitori, persona che per un certo periodo amai piú di chiunque altro, e questo indubbiamente spiega perché la sua morte sia il primo evento di cui conservo nitida memoria, per quanto si tratti di ricordi a dir poco frammentari (un motivo ondulato con dei pesci disegnato sulle piastrelle della sala d’attesa dell’ospedale; mia madre che mi sussurra con insistenza qualcosa, anche se mi ci sarebbero voluti quarant’anni prima di ricordare di che si trattava; il coacervo di sentimenti provati, un misto di struggimento, paura e vergogna; lo scroscio dell’acqua di un rubinetto) – mia nonna materna, dicevo, non era nativa di Bolechow, anzi era l’unica dei miei quattro nonni a essere nata negli Stati Uniti, circostanza che, agli occhi di un certo gruppo di persone da tempo passate a miglior vita, le conferiva un certo qual prestigio. Ma il suo avvenente e dispotico consorte, nonché mio adorato nonno, era nato e vissuto in gioventú a Bolechow, con i suoi sei fratelli, tre maschi e tre femmine; per questo gli fu permesso di acquistare un lotto in quel settore del cimitero di Mount Judah, dove tuttora riposa accanto alla madre, a due delle tre sorelle e a uno dei tre fratelli. L’altra sorella, madre insopportabilmente possessiva di un figlio unico, si stabilí insieme a lui in un altro stato, e lí venne sepolta. Quanto agli altri due maschi, uno (almeno cosí ci hanno sempre detto) ebbe il buon senso e l’avvedutezza di emigrare con moglie e figli dalla Polonia in Palestina negli anni Trenta e, come risultato di tale saggia decisione, quando giunse il momento venne sepolto in Israele. Il fratello maggiore, il piú affascinante di tutta la nidiata, il piú vezzeggiato e coccolato, vero e proprio reuccio della famiglia, si stabilí a New York da giovane,nel 1913; ma, dopo un anno assai poco felice trascorso presso alcuni zii, preferí far ritorno a Bolechow. E cosí, dopo l’anno negli Stati Uniti, tornò a casa, scelta fino a un certo punto rivelatasi felice, vista la vita prospera e non avara di soddisfazioni che vi condusse. Lui non ha tomba.

Tra quegli anziani parenti che piangevano solo a vedermi, quei vecchi ebrei che bisognava baciare sulla guancia, che raccontavano barzellette spinte in yiddish e portavano orologi da polso con cinturini di coccodrillo,spessi occhiali dalla montatura di plastica nera ingiallita,protesi per l’udito pendule sulla schiena, anch’esse di plastica, con bicchierini colmi di whisky, le matite che immancabilmente ci regalavano ogni volta che andavamo a trovarli, recanti la dicitura di istituti di credito o di concessionari di automobili, gli abiti di cotone stampato,le collane di finte perle a tre fili e gli orecchini di cristallo dai colori tenui, le unghie incredibilmente lunghe smaltate di un rosso lucente, che ticchettavano sul tavolo quando giocavano a mahjongg o a canasta, o stringevano le sigarette altrettanto lunghe... tra tutti costoro, quelli che riuscivo a far piangere avevano determinate caratteristiche in comune. Parlavano con un accento ben preciso, a me familiare, poiché era lo stesso che si portava dietro, per quanto lieve, mio nonno. Non era particolarmente marcato, anche perché quando cominciai a notarlo vivevano in America ormai da mezzo secolo, ma si conservava come un indice di maturità, una certa ricercatezza nell’articolazione di alcune parole con la «r» o con la «l», tipo carissimo o meraviglioso, un particolare modo di pronunciare le «t» e le «v» di vocaboli quali terribile e vero (aggettivo che mio nonno, il quale amava narrare storie, usava di frequente). «È fero!» diceva. Nelle occasioni in cui si riunivano nel soggiorno ammuffito a casa di qualcuno, questi anziani ebrei non facevano che interrompersi a vicenda troncando inesorabilmente i racconti che si andavano susseguendo, per apportarvi correzioni, ricordarsi l’un l’altro come si erano svolti effettivamente i fatti in questo o quel periodo maaraviglioso o (cosa piú probabile) taarribbile, caarissimo, io ci stafo, mi rracordo, e ti dicco, è fero.

Fatto ancor piú singolare e memorabile, avevano una sfilza di nomi alternativi con cui si appellavano a vicenda. Quando avevo sei o sette anni questa particolarità mi confondeva e mi disorientavo, convinto com’ero, per esempio, che mia nonna Nana si chiamasse Gertrude, o Gerty, come a volte la apostrofavano, non riuscivo a capacitarmi della ragione per cui quelle persone, in Florida, durante le infinite riunioni che avevano luogo quarant’anni dopo che la famiglia del tirannico e melodrammatico marito era sbarcata a Ellis Island, ormai americana a tutti gli effetti (anche se non smisero mai di raccontare storie sull’Europa), continuassero a chiamarla Golda. Né capivo perché il fratello piú giovane di mio nonno, zio Julius, celebre elargitore di matite decorate, che insolitamente aveva preso moglie in età avanzata, trattato dal mio vanesio e impeccabile nonno con l’indulgenza riservata al cocco di casa che ha combinato una marachella, diventasse improvvisamente Yidl (solo decenni dopo appresi che sul certificato di nascita compariva il nome Judah Aryeh: «leone di Giuda»). E chi era, poi, questa Neche – pronunciato Nehkhuh – a cui mio nonno si riferiva a volte come alla sua cara sorella minore, la piú giovane, che, come si raccontava, durante il pranzo della festa del Ringraziamento,nel 1943, si era accasciata sul tavolo, morta stecchita all’età di trentacinque anni (fu mio nonno a raccontarmelo, spiegandomi perché detestava quella ricorrenza); chi era questa Nehkhuh, visto che la sua amata sorellina si chiamava zia Jeanette? Solo mio nonno, Abraham, aveva un nomignolo a me comprensibile, Aby; ai miei occhi ciò gli conferiva un’aura di assoluta e trasparente autenticità, lo consideravo una persona su cui si poteva fare affidamento.

Tra queste persone c’erano quelli che alla mia vista scoppiavano in lacrime. Entravo nella stanza, si giravano a guardarmi, e (soprattutto le donne) portavano ai volti avvizziti le gonfie mani callose, intrecciate e inanellate, con le nocche dure come legno, ed esclamavano trattenendo teatralmente il respiro: «Oy, er zett oys zeyer eynlikh tzu Shmiel!».

«Oh, come assomiglia a Shmiel!».

E si mettevano a piangere, o prendevano a dondolarsi con i loro maglioni rosa o i giacconi troppo larghi, prorompendo in raffiche di parole in yiddish che allora non comprendevo.

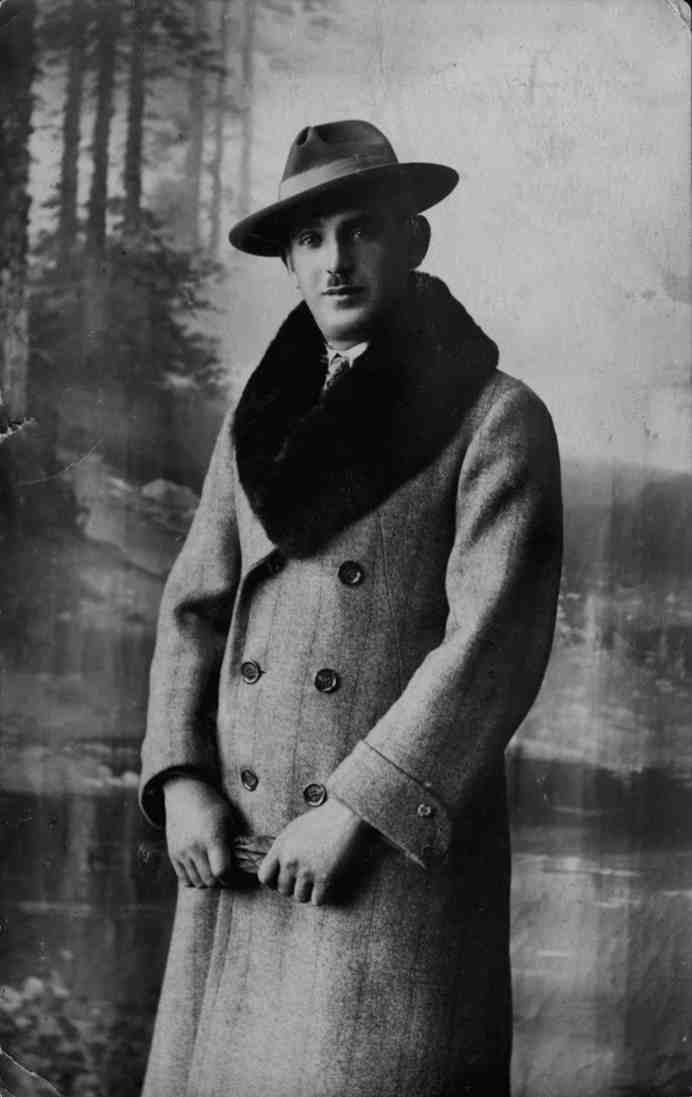

Di questo Shmiel, naturalmente, avevo qualche notizia: era il fratello maggiore di mio nonno, ucciso con la moglie e quattro bellissime figlie dai nazisti durante la guerra. Shmiel. Ucciso dai nazisti. Queste parole rappresentavano una didascalia non scritta alle poche fotografie che avevamo di lui e della sua famiglia, conservate gelosamente in una bustina di plastica dentro un cofanetto a sua volta riposto in uno scatolone nello scantinato della casa di mia madre. Un uomo d’affari dall’aspetto florido che dimostrava sui cinquantacinque anni, in piedi accanto all’autocarro di sua proprietà, insieme a due autisti in uniforme; la famiglia riunita attorno a un tavolo, i genitori, quattro bambine, uno sconosciuto; un uomo azzimato, con indosso un cappotto con il bavero di pelliccia e un cappello di feltro; due giovanotti in uniforme della prima guerra mondiale, uno dei quali, sapevo, era il ventunenne Shmiel, mentre era impossibile risalire all’identità dell’altro, sconosciuto e inconoscibile... Sconosciuto e inconoscibile: era frustrante, anche se, per certi versi, affascinante. Proprio perché di loro non sapevamo quasi nulla, le fotografie di Shmiel e dei suoi cari erano, dopo tutto, piú intriganti delle altre foto di famiglia, conservate con somma pignoleria nell’archivio di famiglia di mia madre; i loro volti muti e gravi erano molto piú ammalianti.

Per lungo tempo le uniche testimonianze di Shmiel furono le silenti fotografie e l’alone di imbarazzo che si creava quando lo si menzionava. Per la verità avveniva di rado, con mio nonno ancora in vita, perché sapevamo che quella era la grande tragedia della sua vita: il fratello, la cognata e quattro nipotine trucidati dai nazisti. Persino io ero in imbarazzo, io, che quando veniva a stare per un periodo da noi amavo accucciarmi ai suoi piedi che calzavano morbide pantofole di pelle, per ascoltare un’infinità di storie sulla «famiglia», cioè naturalmente la sua famiglia, che un tempo aveva il nome di Jäger(quando si trapiantarono in America furono costretti a elidere la dieresi sulla «a»; col tempo il cognome si trasformò in Yaeger, Yager e Jager o, come nel suo caso, Jaeger: tutte le varianti appaiono sulle tombe del cimitero di Mount Judah), famiglia che per secoli aveva gestito una macelleria e, in seguito, un commercio di carni a Bolechow, una graziosa e operosa cittadina, uno shtetl 1 famoso per il legname, la carne e i prodotti in pelle esportati in tutta Europa, un luogo vivibile, un posto bellissimo circondato da montagne; io, a lui cosí affezionato, che da ragazzo gli chiedevo in continuazione di narrarmi le storie della famiglia, con date, nomi, descrizioni, luoghi, e lui, che per lettera rispondeva alle mie domande (su fogli di sottile carta intestata dell’azienda un tempo di sua proprietà, vergati con una grossa stilografica Parker a inchiostro blu), ogni tanto scriveva: «Caro Daniel, ti prego di non farmi piú domande sul mishpuchah 2, sono vecchio e non ricordo niente, e comunque sei sicuro di voler scoprire altri parenti?!»

– persino io ero in imbarazzo nel voler riesumare la tragica vicenda di Shmiel, suo fratello. Ucciso dai nazisti. Era difficile per me, bambino, quando cominciai a sentire quel ritornello su Shmiel e la sua famiglia scomparsa,comprendere cosa significasse esattamente quella frase. Anche in seguito, appena fui grande abbastanza per interessarmi alla guerra, dopo aver visto documentari, seguito con i miei genitori un episodio della PBS intitolato Il mondo in guerra, preceduto dalla terrorizzante avvertenza che alcune scene non erano adatte ai bambini – anche allora mi riusciva difficile immaginare come fossero stati uccisi, afferrare i dettagli, i particolari. Quando? Dove? Come? Con quali armi? Nelle camere a gas? Ma mio nonno non rispondeva. Solo piú tardi mi resi conto che lui stesso non lo sapeva, o quantomeno non ne sapeva abbastanza, ed era proprio questa ignoranza, in parte, a tormentarlo.

E cosí non insistevo. Mi accontentavo di argomenti innocui, gli ponevo domande che gli consentivano di esprimere la sua verve umoristica; perché lui amava divertire, come dimostra, per esempio, questa lettera, che mi scrisse quando compii quattordici anni:

20 Maggio 1974

Caro Daniel,

ho ricevuto la tua lettera con le domande che mi poni, e mi dispiace non aver potuto rispondere a tutte. Riguardo al quesito se con esse mi distogli dagli impegni, la risposta è NO. Ho notato che ti sei rallegrato del fatto che ricordo il nome della moglie di HERSH. Sono contento anch’io, visto che Hersh era mio nonno e Feige mia nonna.

Riguardo alle loro date di nascita, non ne sono a conoscenza, dato che non c’ero, ma quando verrà il MESSIA, e tutti i parenti saranno riuniti, glielo chiederò...

Seguiva un post scriptum indirizzato a mia sorella e a mio fratello minore:

Carissima Jennifer e Caro Eric,

vi ringraziamo per le vostre bellissime lettere, e siamo particolarmente contenti che non abbiate domande sul Mishpacha

CARA JENNIFER,

AVREI VOLUTO MANDARE A TE E A TUO FRATELLO ERIC UN PO’ DI DENARO, MA COME SAI NON LAVORO, QUINDI NON HO SOLDI. COMUNQUE LA ZIA RAY, CHE VI VUOLE TANTO BENE, VI ACCLUDE DUE DOLLARI, UNO PER TE E UNO PER ERIC.

VI ABBRACCIAMO E VI BACIAMO,

ZIA RAY E NONNO JAEGER

«Carissima Marlene,

ti prego di tenere a mente che martedí 28 maggio è YISKOR...»

Yiskor, yizkor: la commemorazione di un defunto. Mio nonno nutrí sempre una profonda devozione per i defunti. Quando l’estate veniva in visita, lo accompagnavamo a Mount Judah a visitare le tombe di mia nonna e degli altri parenti. Noi bambini scorrazzavamo per il cimitero, gettando sguardi distratti ai nomi incisi sulle lapidi modeste o sulla colossale cappella funeraria a forma di albero con i rami recisi, eretta in memoria della sorella maggiore di mio nonno, morta a ventisei anni, una settimana prima delle nozze, come mi raccontava sempre. Alcune pietre tombali recavano delle etichette adesive di un blu elettrico con su scritto IN PERPETUA MEMORIA, quasi tutte esibivano nomi tipo STANLEY, IRVING, HERMAN o MERVIN, per le donne SADIE e PAULINE, nomi, per quelli della mia generazione, quintessenzialmente ebrei, anche se, ironia della sorte, gli ebrei immigrati un secolo fa, che si portavano dietro nomi quali SELIG, ITZIG, HERCEL o MORDKO, oppure SCHEINDEL e PERL, li avevano scelti proprio perché a loro parevano molto inglesi, cosí poco ebraici. Sgambettavamo per i viali e osservavamo tutto questo mentre mio nonno, che indossava immancabilmente un immacolato giaccone dal taglio sportivo, pantaloni casual con le pieghe, una cravatta perfettamente annodata e un fazzoletto da taschino, intraprendeva il suo scrupoloso pellegrinaggio, fermandosi davanti a ogni lapide, nell’ordine quella della madre, della sorella, del fratello, della moglie; era sopravvissuto a tutti loro, e recitava le preghiere con una specie di mormorio frettoloso. Percorrendo la Interboro Parkway nel Queens, davanti all’ingresso del cimitero di Mount Judah, oltre la recinzione in pietra, si intravedono tutte le loro lapidi, si scorgono i loro nomi americani, un po’ pomposi, insieme alle rituali epigrafi: MOGLIE ADORATA, MADRE E NONNA; MARITO ADORATO; MADRE.

Insomma, mio nonno nutriva una profonda devozione per i defunti. Passarono molti anni prima che mi rendessi conto di quanto grande fosse la pietà del mio avvenente e spiritoso nonno, conoscitore di innumerevoli storie e rinomato per il taglio elegante degli abiti,con quel viso ovale perfettamente rasato, gli ammiccanti occhi azzurri e il naso dritto con la punta lievemente bombata, come se chi lo aveva disegnato avesse deciso, all’ultimo momento, di suggerire un tocco di ironia; con i radi capelli bianchi meticolosamente pettinati, i vestiti, l’acqua di colonia e le unghie curate, narratore di famigerate barzellette e complicate storie a sfondo tragico.

Mio nonno veniva a trovarci ogni estate, perché in quella stagione il caldo a Long Island era piú sopportabile che a Miami Beach. Si fermava per settimane,con una delle quattro mogli che aveva avuto. Si sistemava (a volte con la consorte) nella stanza di mio fratello, quella con i due lettini. Appena giunto dall’aeroporto, ne prendeva possesso appendendo il cappello sul paralume della lampada, piegava accuratamente il giaccone sportivo sulla spalliera di una sedia e subitosi dedicava al suo canarino, Schloimele, in yiddish piccolo Salomone: sistemava la gabbia sulla minuta scrivania di quercia, spruzzando qualche goccia d’acqua sulla bestiola «tanto per rinfrescarla un po’». Quindi, con gesti misurati e meticolosi, disfaceva la valigia preparata con cura, riponendo delicatamente gli indumenti su uno dei lettini.

Mio nonno era rinomato (quando nelle famiglie di immigrati ebrei si sparge la voce che qualcuno è «rinomato» per qualcosa, di solito significa che gode di questa fama presso un pubblico di circa ventisei persone)per diverse particolarità: il senso dell’umorismo, il fatto di essersi riammogliato tre volte dopo la morte di mia nonna, con donne, eccetto quella che gli sopravvisse, da cui aveva divorziato in rapida successione, il modo di vestire, alcuni drammi familiari, la sua ortodossia, il ricordo che imprimeva nella mente di camerieri e negozianti, estate dopo estate. Io ne rammento soprattutto la devozione religiosa e gli abiti eleganti. Da bambino e poi da adolescente queste due peculiarità rappresentarono per me i confini che delimitavano la sua eccentricità e le sue radici europee: un territorio privato in cui era possibile essere al tempo stesso devoto e mondano, gaudente e religioso.

La prima cosa che tirava fuori dalla valigia era il sacchetto color porpora con tutto l’occorrente per le orazioni mattutine – per daven 3. Era un rituale che si ripeteva ogni mattina, da quando, nella primavera del 1915, venne celebrato il suo bar mitzvah, fino a quel mattino di giugno del 1980, giorno prima della sua morte. Il sacchetto porpora foderato di seta, sulla cui parte anteriore era ricamata a fili d’oro una menorah con ai lati i leoni rampanti di Giuda, contenente il suo yarmulke; un enorme scialle antiquato, bianco e blu sbiadito, con le frange;fu con quello, in conformità alle istruzioni che mi dettò scrupolosamente una torrida giornata del 1972, quando avevo dodici anni, un anno prima della celebrazione del mio bar mitzvah, che venne sepolto in quel giorno di giugno; e i filatteri di cuoio, o tefillin, che portava sulla testa e sull’avambraccio sinistro mentre recitava le orazioni, davanti a noi che assistevamo con muto stupore. La trovavamo una scena bizzarra, per quanto solenne: all’alba, mormorando le sue preghiere in ebraico, avvolgeva le strisce di cuoio attorno al braccio e una ancor piú spessa attorno al capo, a cui era attaccato un astuccio pure di cuoio contenente versi della Torah, che pendeva al centro della fronte. Quindi indossava l’enorme scialle scolorito e lo yarmulke, tirava fuori il siddur, il libro delle preghiere, e si metteva a borbottare per una mezz’oretta parole a noi del tutto incomprensibili. A volte, appena finito, ci diceva: «Ho interceduto per voi, poiché siete solo riformati». Mio nonno era un ebreo ortodosso della vecchia scuola, fu piú che altro per amor suo che ci vennero impartiti i rudimenti religiosi: santificavamo le feste e avevamo ricevuto il bar mitzvah. Per quel che ne so, mio padre, uno scienziato con idee ben diverse dal suo ciarliero suocero, entrò nella piccola sinagoga della nostra comunità in sole quattro occasioni: il giorno in cui i suoi figli ricevettero il bar mitzvah.

La stessa meticolosa pignoleria con cui recitava le preghiere caratterizzava la vestizione mattutina: accurata e scrupolosa quanto un rituale. Mio nonno era quello che si diceva una «persona distinta». L’aspetto azzimato e perfettamente curato e gli abiti di classe erano la mera espressione esteriore di una qualità intrinseca che, per lui e la sua famiglia, connotava uno Jäger e che veniva definita Feinheit: una raffinatezza a un tempo etica ed estetica. Si poteva scommettere che i suoi calzini erano abbinati al pullover; portava cappelli con la tesa morbida, ornati da piume, almeno fin quando l’ultima delle sue quattro mogli cominciò a strapparle via: una donna che aveva perso il marito e una figlia quattordicenne ad Auschwitz, con il morbido avambraccio tatuato che da bambino mi piaceva carezzare,con un passato costellato di tali sofferenze, evidentemente non poteva sopportare una frivolezza del genere. Durante gli anni Settanta, in estate, questa era la tipica tenuta di mio nonno: calzoni di lana leggera giallo senape, con la piega; una morbida camicia bianca con sopra un panciotto bianco e senape; calze gialline, scarpe bianche di camoscio, e un cappello dalla tesa morbida, con o senza piuma, a seconda dell’anno. Prima di uscire per sgranchirsi le gambe attorno all’isolato (si spingeva al massimo fino al parco), si spruzzava dell’acqua di colonia 4711 sulle mani e si frizionava il collo. «E adesso» diceva sfregandosi le mani curate «siamo pronti per uscire».

Lo osservavo molto attentamente (o almeno cosí credevo). A volte indossava un blazer – mi sembrava incredibile, visto che non doveva partecipare a un matrimonio o alla cerimonia di un bar mitzvah – nel quale faceva immancabilmente scivolare il portamonete e, nel taschino interno, un insolito portafogli: lungo e sottile, troppo grande, soprattutto agli occhi di un americano, per il quale certi articoli maschili di provenienza europea sono sempre della misura sbagliata, e di pelle scamosciata inverosimilmente lisa, di struzzo, come avrei scoperto inseguito, visto che adesso è mio, ma che allora trovavo solo buffo e bitorzoluto. Lo ascoltavo, seduto sul lettino di mio fratello, e intanto lo osservavo e ammiravo i suoi oggetti personali: il gilè, le scarpe bianche, le cinture eleganti, la boccetta di acqua di colonia d’un intenso blu dorato, il pettine di tartaruga con cui si ravviava i radi capelli bianchi, il portafogli consunto che, come sapevo,non conteneva denaro, per cui non mi capacitavo come mai fosse tanto prezioso da doverlo portare con sé ogni volta che si vestiva cosí impeccabilmente.

Questo era l’uomo dal quale spigolavo centinaia di storie e innumerevoli aneddoti del passato, i nomi dei suoi nonni e prozii e cugini di secondo grado, gli anni in cui erano nati e quando erano morti, il nome della balia ucraina dei tempi di Bolechow, Lulka, che era solita lamentarsi di quei bambini dagli stomaci «come pozzi senza fondo», alla foggia del cappello di suo padre,nonché mio bisnonno (si chiamava Homburgs, era un uomo raffinato, con la barbetta; mio nonno amava vantarsi di lui, un alto papavero di quella piccola ma operosa cittadina, famoso per offrire bottiglie di Tokaj ungherese ai futuri soci per propiziare gli affari; era morto prematuramente all’età di quarantacinque anni per un attacco di cuore mentre si trovava a Jaremcze, località termale sui Carpazi dove si recava per le cure. L’evento luttuoso segnò l’inizio di un periodo difficile per la famiglia, che in ultimo costrinse quasi tutti i figli a emigrare da Bolechow). Mio nonno mi raccontava del parco cittadino, nel quale sorgeva la statua del grande poeta polacco Adam Mickiewicz, del giardino al centro della piazza con i suoi viali contornati da tigli. Mi recitava, e io li imparai a memoria, i versi di «Mayn Shtetele Belz», una sorta di ninnananna in yiddish che parlava di una città limitrofa a quella in cui era cresciuto, e che sua madre era solita cantargli una decina di anni prima dell’affondamento del Titanic:

Mayn heymele, dort vu ikh hob

Mayne kindershe yorn farbrakht.

Belz, mayn shtetele Belz,

In ormen shtibele mit ale

Kinderlakh dort gelakht.

Yedn shabes fleg ikh loyfn dort

Mit der tchine glaych

Tsu zitsen unter dem grinem

Beymele, leyenen bay dem taykh.

Belz, mayn shtetele Belz,

Mayn heymele vu ch’hob gehat

Di sheyne khaloymes a sach.

Mia casetta, dove trascorsi

La mia infanzia;

Belz, mio paesello Belz,

In una povera casetta insieme ad altri

Bambini ridevo.

Ogni sabato ci andavo

Con il libro di preghiere

E sedevo sotto il verde

Alberello, a leggere sulla sponda del fiume.

Belz, mio paesello Belz,

Mia casetta, dove un tempo sognavo

Tante belle cose...

Imparai questi versi, e di recente, per la prima volta dalla morte di mio nonno, avvenuta venticinque anni fa, mi è capitato di riascoltarli a una festa «a tema» sugli anni Sessanta, in un locale di New York. È stata un’esperienza alquanto perturbante. Quando chiesi al DJ dove avesse scovato quella filastrocca, continuando a muoversi al suono della strana melodia mi porse la copertina consunta di un disco del 1960, registrato da una celebre cantate pop italoamericana, che si intitolava Canzoni popolari yiddish interpretate da Connie Francis. Da mio nonno appresi anche la storia del vecchio boscaiolo ucraino che viveva sui monti circostanti Bolechow, il quale, la notte prima di Yom Kippur, assistendo all’insolito e per lui spaventevole silenzio che avvolgeva le città illuminate alle pendici boscose dei Carpazi, mentre gli ebrei del villaggio si preparavano per la grandiosa festività, ogni anno scendeva dai monti per trovare rifugio presso un ebreo ospitale, tanta era la paura dei contadini ucraini, in quell’unica notte dell’anno, di quel popolo e del loro cupo Dio.

«Gli ucraini» sospirava stancamente di quando in quando mio nonno, narrando questa storia. Oo-krah-EEnyans, pronunciava quella parola. «Gli ucraini. I nostri goyim 4».

E cosí ogni estate veniva a Long Island e io sedevo ai suoi piedi ad ascoltare le storie che narrava. Mi raccontava della sorella maggiore morta «una settimana prima del matrimonio», della minore che a diciannove anni aveva sposato il fidanzato della defunta, un gobbo, sottolineava, un ripugnante cugino di primo grado del padre,dalle fattezze di un nano, a cui erano state destinate in moglie prima l’una poi l’altra sorella, perché, come mi spiegò, quell’uomo deforme aveva pagato i biglietti della nave per gli Stati Uniti alle due sorelle, ai loro fratelli e alla madre, vale a dire quello che restava della famiglia di mio nonno, e in cambio aveva chiesto in moglie la bellissima nuora. Mi raccontava con amarezza di quella volta in cui questo prozio, divenuto suo cognato, lo aveva inseguito per quarantadue rampe di scale nell’edificio della Chrysler dopo la lettura di un testamento, nel 1947, brandendo un paio di forbici, o forse si trattava diun tagliacarte; dell’avarissima zia, moglie dello zio che aveva pagato il suo biglietto per l’America (la stessa presso la quale il fratello maggiore di mio nonno, il reuccio, si era visto costretto a stabilirsi durante la sua breve permanenza negli Stati Uniti, nel 1913: probabilmente proprio a causa di tale avarizia aveva deciso di tornare a Bolechow, decisione che gli sembrò cosí giusta, al momento); o di un’altra sua zia, Tante, che nelle poche fotografie rimaste appare come un donnone dal viso pallido come cera e un’arcigna espressione matriarcale, le braccia grassocce incrociate sul petto in posa militaresca, una tale virago che ancora oggi, nella mia famiglia – anche per noi nati una generazione dopo la sua morte – solo a sentirne pronunciare il nome si viene colti da un brivido.

E mi raccontava della cerimonia del bar mitzvah nella terra dei padri, caratterizzata da una decorosa semplicità, paragonandola implicitamente alla fastosa e pacchiana stravaganza delle funzioni di oggi: un tempo le liturgie religiose si celebravano in umidi luoghi di culto dai tetti incrinati, adesso si organizzano ricevimenti in lussuosi locali fuori città; durante tali avvenimenti i ragazzi come me leggevano la parashah, le letture settimanali della Torah, e intonavano senza comprenderne il significato le parti di haftarah, brani tratti dai Profeti che accompagnano ogni parashah, già pensando agli imminenti festeggiamenti, speranzosi di riuscire a mandar giú furtivamente qualche sorso di whisky (al termine della mia performance, con mia grande umiliazione la voce s’incrinò clamorosamente mentre intonavo l’ultimissima parola, precipitando dalla tonalità di soprano a quella di baritono, in cui da allora è rimasta). «E questo è quanto» concludeva. «La mattina della cerimonia ci si alzava alle cinque invece che alle sei, si recitava un’ora in piú di preghiere nella sinagoga e si tornava a casa a prendere tè e biscotti con il rabbino e i propri genitori,tutto qui». Mi raccontava del mal di mare sofferto nei dieci giorni della traversata per giungere in America; odi quando, anni addietro, durante la prima guerra mondiale, all’età di sedici anni, aveva montato la guardia a un fienile dove erano rinchiusi dei prigionieri russi; fu cosí che imparò la loro lingua, una delle tante da lui conosciute; o di quei misteriosi cugini che di tanto in tanto andava a trovare nel Bronx, «i tedeschi», come li definiva vagamente.

Mi narrava tutto questo, ma non accennava mai al fratello, alla cognata e alle quattro nipoti che per me,piú che morte, erano scomparse, svanite non solo dal mondo ma, circostanza ancor piú tremenda, dai racconti di mio nonno. Per questa ragione, di tutte le storie narrate e le persone evocate quelle che conoscevo meno erano i sei parenti uccisi, la cui vicenda a quel tempo mi sembrava la piú sbalorditiva di tutte, quella che piú di ogni altra meritava di essere raccontata. Ma su questo argomento il mio loquace nonnino manteneva un riserbo assoluto, e quel silenzio, insolito quanto imbarazzato, adombrava la storia di Shmiel e della sua famiglia, innominabile e pertanto inconoscibile.

Inconoscibile.

Nei secoli, i cinque libri di Mosè, il cuore della Bibbia ebraica, sono stati analizzati, discettati, interpretati, sottoposti al vaglio parola per parola da studiosi rigorosissimi. Si ritiene universalmente che il piú grande esegeta biblico sia stato uno studioso francese dell’undicesimo secolo, il rabbino Shlomo ben Itzhak, meglio conosciuto con il nome di Rashi, l’acronimo formato dalle lettere del suo titolo, nome e patronimico: Ra(bbino) Sh(lomo ben) I(tzhak). Egli nacque a Troyes nel 1040, e sopravvisse ai terribili sconvolgimenti del suo tempo, incluso il massacro degli ebrei che seguí la Prima Crociata. Educato a Mainz da un erudito considerato l’allievo piú brillante del celebre Gershom di Mainz (avendo avuto sempre ottimi insegnanti, adoro l’idea di queste genealogie intellettuali), a venticinque anni Rashi fondò una propria accademia, e visse abbastanza per vedersi riconosciuto dai suoi contemporanei quale lo studioso piú eminente della sua epoca. Allo straordinario interesse filologico in lui si accompagna l’oscura concisione dello stile; probabilmente fu per questo che il suo commentario della Bibbia divenne a sua volta l’oggetto di circa duecento commentari. A dare l’esatta misura dell’importanza di Rashi è il fatto che la prima edizione a stampa della Bibbia in ebraico includeva i suoi commentari... Trovo interessante la circostanza che Rashi, come il mio prozio Shmiel, aveva solo figlie femmine, particolare che avrebbe potuto essere di ostacolo a un uomo della sua ambizione più nel 1040 che nel 1940. Inogni modo, i nipoti di Rashi raccolsero la grandiosa eredità del nonno, e per questo vennero soprannominati baalei tosafot, «coloro che accrebbero».

Sebbene Rashi sia considerato il massimo commentatore della Torah – e, dunque, della prima parashah, la lettura che apre la Torah, che all’inizio contiene enigmaticamente ben due racconti della Creazione, compreso la storia di Adamo ed Eva e dell’albero della conoscenza, ragion per cui nel corso dei millenni ha dato luogo a commentari accuratissimi – è nondimeno importante tenere presenti le interpretazioni degli studiosi moderni, come per esempio la recente traduzione corredata di commento del rabbino Richard Elliot Friedman, la cui opera, che si caratterizza per gli schietti e acuti tentativi di connettere il testo antico al mondo contemporaneo, èdi facile comprensione e accattivante quanto quella di Rashiè densa e astrusa.

Tanto per fare un esempio, nella sua analisi del primo capitolo della Genesi – il cui nome in ebraico, bereishit, letteralmente significa «in principio» – Rashi si concentra sui minimi dettagli semantici e stilistici, elementi che invece ilrabbino Friedman non prende in considerazione, poiché questi (che dichiaratamente scrive per un pubblico piú vasto) è interessato a chiarire argomenti di piú ampia portata. Entrambi gli studiosi riconoscono la difficoltà di tradurre il primo verso della Bereishit – bereishit bara Elohim et-hashamayim v’etha’aretz. Contrariamente a quanto credono imilioni di lettori che hanno letto la Bibbia nella versione di re Giacomo, tale verso non significa «In principio Dio creò il cielo e la terra» quanto, piuttosto, qualcosa tipo: «Nel principio della creazione di Dio del cielo e della terra...». Friedman si limita a riconoscere il «classico problema» dell’impossibilità di una perfetta traduzione, senza approfondire oltre. Al contrario, Rashi versa fiumi di inchiostro su questo punto. Nello specifico, il problema è dovuto al fatto che il primo vocabolo, bereishit, «in principio» (b’, «in» + reishit, «principio») è di norma seguito da un altro nome, mentre nel primo verso della parashat Bereishit – quando ci si riferisce alla parashah come sostantivo viene usata la forma «parashat» – esso è seguito da una forma verbale: bara, «creò». Dopo un’approfondita discussione filologica, Rashi risolve il problema ricorrendo a esempi corrispondenti tratti da altri testi, nei quali bereishit è seguito da un verbo e non da un nome, il che ci autorizza a tradurre questi primi, cruciali versi come segue:

Nel principio della creazione di Dio del cielo e della terra – quando la terra era una massa senza forma e vuota, le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque – Dio disse «Sia la luce».

La lettura erronea di quel verso, secondo Rashi, costituisce il problema cruciale in quanto suggerisce una cronologia inesatta della Creazione, secondo la quale Dio creò prima i cieli, poi la terra, in seguito la luce, e cosí via. Ma non fu questo che accadde, egli sostiene. Se si fraintendono i dettagli, si altera il quadro generale.

Il concetto in base al quale minime sfumature morfologiche,stilistiche, grammaticali e sintattiche implicano profonde conseguenze per il significato complessivo di un testo caratterizza tutto il commentario di Rashi. Per tale studioso (tanto per portare un altro esempio) il famigerato «doppio inizio» della Genesi – il fatto che esistano ben due narrazioni della Creazione, la prima che si apre con la creazione del firmamento e termina con quella dell’uomo (Genesi 1,1-30), la seconda incentrata in primo luogo sulla creazione di Adamo, e poi sulla storia di Eva, del serpente e della cacciata dall’Eden – è, in definitiva,un problema stilistico, di facile risoluzione. Nella sua analisi di Genesi 2, Rashi prevede le perplessità dei lettori – la creazione dell’uomo è, dopo tutto, già stata narrata in Genesi 1,27 – ma afferma di aver scoperto, grazie alla consultazione di una gran quantità di dotti commentari, l’esistenza di un «criterio» ricorrente (come per esempio il rapporto del numero tredici con il trentadue, che aiuta a spiegare la Torah), secondo il quale quando un’asserzione generica o un racconto sono seguiti da una seconda versione della stessa storia, quest’ultima deve essere considerata come una spiegazione piú dettagliata della prima. Ergo, il secondo racconto della Creazione, che si trova in Genesi 2, va inteso, per cosí dire, come una versione piú ampia del racconto presente in Genesi 1. In effetti è proprio cosí:nel primo capitolo della Genesi, l’asciutta cronologia della creazione del firmamento, della terra, della flora e della fauna, e in ultimo dell’umanità, non lascia prefigurare la ricchezza narrativa del secondo capitolo, il racconto dell’innocenza, dell’inganno, del tradimento e della vergogna, la cacciata dall’Eden e la comparsa della morte, la segregazione dell’uomo e della donna, l’apparizione tanto improvvisa quanto catastrofica del misterioso intruso, il serpente, e la conseguente fine dell’esistenza pacifica. E, al centro di tutto questo, il dramma – indubbiamente il cuore della storia, a parere di Rashi – il simbolo indecifrabile e in qualche modo perturbante dell’albero nel giardino che, sono propenso a credere, rappresenta il piacere eil dolore derivanti dalla conoscenza.

Pur essendo tale interpretazione di estremo interesse, dopo anni di studio della Genesi e dei suoi commentatori, naturalmente preferisco la spiegazione piú generica data da Friedmandel motivo per cui la Torah comincia cosí. Dico «naturalmente» perché ciò che a Friedman preme illustrare ai suoi lettori è,in sostanza, una questione di pertinenza degli scrittori: come iniziare una storia? Friedman sostiene che l’apertura della Bereishit ricorda una ben nota tecnica cinematografica: «Proprio come alcuni film cominciano con un’inquadratura che poi si restringe» scrive «il primo capitolo della Genesi muove gradualmente da un’immagine dei cieli e della terra fino al primo uomo e alla prima donna. La prospettiva continua a restringersi: dal firmamento, alla terra, all’umanità, a un paese specifico, fino ai membri di una determinata famiglia». Eppure,ricorda ai suoi lettori, man mano che si procede nella lettura,la visione piú ampia, cosmica della storia del mondo esposta nella Torah è onnipresente sullo sfondo di ogni narrazione e fornisce quel ricco sostrato di significati che conferiscono profondità a quelle vicende familiari.

L’osservazione di Friedman parte dall’assunto, puntualmente verificabile, che spesso la mente comprende piú agevolmente tramite i dettagli piuttosto che nello sguardo d’insieme, ragion per cui per i lettori è naturalmente piú piacevole assimilare il significato di un vasto affresco storico attraverso la storia di una singola famiglia.

Poiché non si parlava quasi mai di Shmiel, e quelle rare volte in cui accadeva si tendeva ad abbassare la voce a mo’ di sussurro, o a esprimersi in yiddish – lingua che mia madre impiegava con il padre quando voleva celare un segreto – per queste ragioni, le scarse notizie su di lui le appresi in modo del tutto casuale.

Una volta, da piccolo, colsi mia madre parlare al telefono con suo cugino dicendo qualcosa come: «Pensavo si stessero nascondendo, e il vicino li consegnò, no?»

Qualche anno dopo udii qualcuno pronunciare le parole: «Quattro figlie bellissime».

In un’altra circostanza colsi per caso una frase di mio nonno rivolta a mia madre: «So solo che si nascondevano in un kessle». Un castello, credetti di capire 5, avendo ormai imparato a interpretare il suo accento. «Quale castello?»mi chiesi. A giudicare dalle storie che mi narrava, a Bolechow non c’erano castelli; era poco piú di un villaggio,un paese tranquillo, con una piazza, un paio di chiese,una sinagoga e operose botteghe. Solo in seguito, molto tempo dopo la sua morte, studiando a fondo la storia della sua città appresi che Bolechow, come parecchi altri borghi polacchi, faceva parte dei possedimenti di qualche aristocratico, informazione che aggiunsi al repertorio di nozioni stratificate nella mia memoria grazie ai racconti di mio nonno, e allora ripescai la fatidica frase: «So solo che si nascondevano in un kessle». Un castello. Era chiaro che Shmiel e la sua famiglia avevano trovato rifugio in un maniero appartenuto a qualche nobile, e fu lí che vennero scoperti in seguito a una delazione.

In un’altra occasione ascoltai questa frase: «Non fu il vicino, ma la domestica, la shiksa». Rimasi molto colpito,persino sconcertato, poiché anche noi avevamo una domestica polacca, pure non ebrea (era questo il significato della parola shiksa). Per trentacinque anni mia madre ebbe una governante polacca, una donnona alta, con i fianchi larghi, che consideravamo un po’ una terza nonna e che, man mano che passava il tempo, dal finire degli anni Sessanta agli anni Ottanta, rassomigliava sempre piú(come si può evincere dalle fotografie che la ritraggono)alla moglie di Shmiel, Ester, e che una volta la settimana veniva a casa per passare l’aspirapolvere, spolverare, ramazzare, lavare e, all’uopo, consigliare mia madre su dove sistemare questa o quell’anticaglia («Che cianfrusaglie!» brontolava riferendosi a qualche ninnolo di porcellana o di cristallo. «Da buttare nella spazzatura!»).Quando, col tempo, la signora Wilk e mia madre divennero amiche, le visite settimanali si trasformarono in colazioni sempre piú prolungate a base di uova bollite, pane, formaggio e tè, durante le quali le due donne, sedute in cucina, parlavano delle rispettive culture, molto meno diverse di quanto a prima vista potesse sembrare (era alla signora Wilk che mio nonno, quando si fermava da noi, raccontava in polacco le sue barzellette scurrili);ogni martedí, per anni, passavano ore a lamentarsi di questa o di quella cosa, a narrarsi aneddoti della loro vita – per esempio, quello che in ultimo la signora Wilk confidò a mia madre, di come, ebbene sí, a lei e a un’altra ragazza polacca era stato invano insegnato a odiare gli ebrei – o a spettegolare sulle pani, le ricche vicine che non condividevano i pasti con le donne delle pulizie. Una volta stabiliti questi rapporti di amicizia, la signora Wilk cominciò a portare a mia madre zuppiere di prelibatezze culinarie polacche preparate con le sue mani, la piú famosa delle quali, un po’ per il nome simpatico, soprattutto per l’aroma squisito che emanava, era una pietanza che lei chiamava «gawumpkees»: foglie di cavolo ripiene di carne macinata piccante, ricoperta da una succulenta salsa rossa...

Proprio per questo, e forse perché non sono cresciuto in Polonia, trovavo doloroso che Shmiel e la sua famiglia fossero stati traditi dalla domestica shiksa.

In un’altra occasione, anni dopo, durante una conversazione telefonica Elkana, un cugino di primo grado di mia madre che viveva in Israele, figlio del fratello sionista di mio nonno che aveva avuto il buon senso di lasciare la Polonia negli anni Trenta, colui che, piú di qualunque congiunto ancora in vita, mi ricorda suozio, mio nonno – con la sua aria di onnisciente autorità, lo scanzonato senso dell’umorismo, l’attaccamento alla famiglia e la passione per le storie dei consanguinei, un uomo che se non avesse cambiato il cognome in ossequio alla politica di ebraizzazione portata avanti negli anni Cinquanta da Ben-Gurion, ancor oggi sarebbe noto con il nome di origine, Elkana Jäger, lo stesso,con lievi variazioni nella pronuncia, di quel parente con l’immancabile cappello di feltro e che una mattina,a quarantacinque anni, cadde fulminato mentre si trovava per le cure termali in una località di una provincia di un impero scomparso – mio cugino Elkana disse: «Possedeva degli autocarri, e i nazisti volevano impadronirsene».

Un’altra volta sentii qualcuno dire: «Era uno dei primi della lista».

Insomma, da bambino mi capitava di ascoltare affermazioni del genere. Con il tempo, queste frasi smozzicate e appena sussurrate, questi frammenti di conversazione che udivo di soppiatto, si composero nell’esile filo di una storia che per un lungo periodo siamo stati convinti di conoscere.

Una volta, ero piú grandicello, ebbi l’ardire di chiedere. Avevo all’incirca dodici anni; stavo salendo con mia madre la breve scalinata di cemento che portava alla sinagoga da noi frequentata. Era autunno, il periodo della festa di Rosh Hashanah 6: ci stavamo recando all’Yizkor, la cerimonia di commemorazione dei defunti. All’epoca mia madre recitava il Kaddish, la preghiera per i defunti, solo per la madre, deceduta all’improvviso dopo averle lasciato in custodia un biglietto da venti dollari (lo conserva tuttora: è gelosamente serbato nel borsellino di pelle rosso riposto in fondo a un cassetto nella casa di Long Island; alle volte lo tira fuori per mostrarmelo, insieme agli occhiali e all’apparecchio acustico di mio nonno, che considera quasi delle reliquie), poiché gli altri parenti erano ancora in vita: il padre con le sorelle e i fratelli, emigrati dall’Europa cinquanta anni prima, tutti eccetto Shmiel. Quel tardo pomeriggio stavamo salendo lentamente quegli scalini bassi, e mia madre si accingeva a pregare per la madre. Forse era per via dei miei occhi, azzurri come i suoi e quelli della nonna, che quel giorno mi aveva portato con sé. Il sole stava tramontando ed era rapidamente rinfrescato, cosí mia madre decise di tornare alla macchina a prendere un golfino, e nel breve lasso di tempo che ci separava da quelle inquietanti preghiere (tali le trovavo) si mise a parlare della sua famiglia e dei parenti defunti; ne approfittai per chiederle se si riferiva a quelli che erano stati uccisi.

«Sí, sí» rispose. All’epoca era al culmine della sua bellezza: gli zigomi alti, la mascella volitiva, il sorriso fotogenico da attrice che metteva in mostra gli incisivi prominenti conferendole una certa sensualità. I capelli,scuritisi con il passare degli anni, di un castano intenso,presentavano rade striature paglierine che indicavano come un tempo la chioma fosse bionda, proprio come la madre e la nonna, e come mio fratello Matthew da piccolo (Matt, che aveva il volto sottile e allungato di un’icona ortodossa, strani occhi felini color ambra e una zazzera biondo platino che io, con la mia folta chioma scura, ingovernabile tanto era crespa e ondulata, gli invidiavo segretamente). I capelli di mia madre erano scossi dal freddo vento autunnale; trasse un sospiro e rispose: «Zio Shmiel e sua moglie avevano quattro bellissime figlie».

Proprio in quel momento un piccolo aeroplano attraversò rumorosamente il cielo, e per un attimo ebbi l’impressione che invece di figlie avesse detto foglie, cosa che mi sconcertò alquanto, perché da quel poco che sapevamo un fatto era certo: che Shmiel aveva quattro figlie.

Ma la confusione svaní immediatamente, perché subito dopo mia madre aggiunse, con un tono di voce lievemente diverso, come parlando tra sé: «Le hanno stuprate e uccise».

Rimasi di sasso. Avevo dodici anni, ed ero un po’immaturo per la mia età. La sensazione che provai nell’udire quella storia scioccante – ancor piú cruda, immagino, per il modo in cui mia madre me la raccontò,come se non si stesse rivolgendo a me, il suo bambino,ma a un adulto già esperto del mondo e delle sue crudeltà – fu, soprattutto, di imbarazzo. Non tanto per il particolare scabroso di cui ero appena stato messo a parte, quanto piuttosto per la curiosità che mi induceva a porle altre domande su quell’episodio sorprendente e che temevo fosse interpretata come morbosa. E cosí, reso timido dalla vergogna, rimasi in silenzio;circostanza che, naturalmente, a mia madre dovette sembrare ben piú strana che se le avessi chiesto di aggiungere ulteriori dettagli. Quei pensieri continuavano a vorticarmi per il capo mentre salivamo nuovamente le scale della sinagoga; quando riuscii a formulare, non senza difficoltà, una domanda su quel che mi aveva detto, in maniera tale da non farla sembrare inappropriata, eravamo ormai giunti all’ingresso del tempio;entrammo e cominciammo a recitare le preghiere.

Non è possibile pregare per un defunto se non se ne conosce il nome.

Ovviamente conoscevamo Shmiel: per di piú, era anche il nome ebraico di mio fratello Andrew. E anche Ester – non «Esther», come appurai in seguito – la moglie. Di lei, a parte il nome, per lungo tempo non seppi praticamente nulla se non il cognome da nubile, Schneelicht, che, come appresi compiaciuto quando studiai il tedesco all’università, significa «Neve luce».

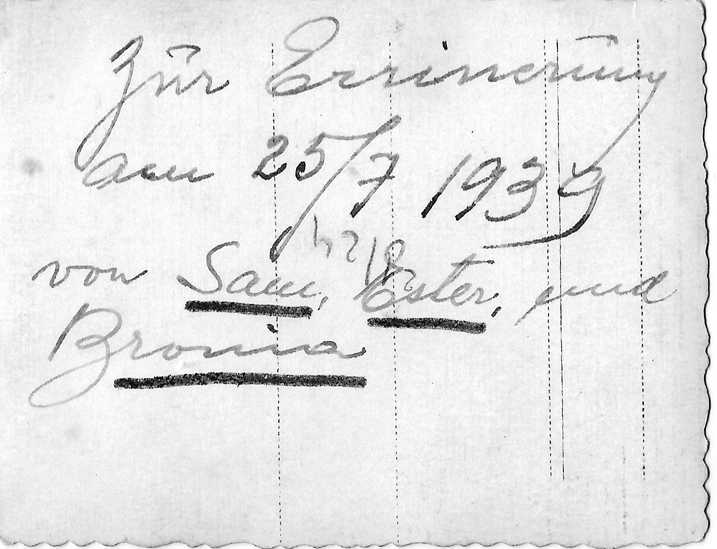

Shmiel, quindi; e Ester Schneelicht. Ma delle quattro bellissime figlie mio nonno, da quando ne ho memoria,in tutti gli anni in cui gli posi domande sul passato, in tutte le lettere che gli mandai, zeppe di interrogativi ordinatamente numerati riguardo il mishpuchah, la famiglia, non pronunciò mai un solo nome. Prima della morte di mio nonno conoscevamo solo il nome di una delle ragazze, perché Shmiel l’aveva scritto di suo pugno sul retro di una foto, con una grafia obliqua, decisa, che in seguito, dopo la morte di mio nonno, mi divenne sin troppo familiare. Sul retro di un’istanta neache ritraeva lui, la moglie e una bambina con un vestito scuro, il fratello di mio nonno aveva scritto una breve didascalia in tedesco: Zur Errinerung, seguita dalla data 25/7/1939 e dai nomi Sam, Ester, Bronia; dunque conoscevamo l’identità di quella figlia, Bronia. I nomi sono sottolineati con un pennarello blu, del tipo prediletto da mio nonno per scrivere le lettere (amava decorarle con delle illustrazioni: quella preferita era la figura di un marinaio che fumava la pipa). Quella sottolineatura mi ha sempre incuriosito. Perché, mi chiedo, ha avvertito la necessità di evidenziare quei nomi, a lui ben noti? Lo ha fatto per sé, quando, già vecchio, passava le notti a contemplare quelle foto, chissà quanto a lungo? O intendeva alludere a qualcosa?

L’espressione tedesca Zur Erinnerung, «in ricordo di», con la grafia decisa di Shmiel, talvolta con un errore di ortografia, appare su quasi tutte le fotografie che questi spedí ai suoi fratelli in America. Compare anche,per esempio, sul retro dell’istantanea dove Shmiel posa con i suoi autisti accanto a un autocarro di sua proprietà: l’immagine di un prospero commerciante, con un sigaro nella mano destra, la sinistra infilata nella tasca dei pantaloni, la giacca aperta quel tanto da mettere in mostra la scintillante catenina dell’orologio d’oro, i baffetti precocemente imbiancati e tagliati con cura a forma di spazzolino da denti, foggia resa celebre da un ben tristo figuro. Sul retro di questa foto Shmiel scrisse la frase Zur Erinnerung an dein Bruder, «in ricordo di tuo fratello», seguita dalla data 19 aprile 1939. Ai fratelli scriveva solo in tedesco, anche se tra loro parlavano l’yiddish, né impiegavano quella lingua con persone non appartenenti alla comunità ebraica, nel qual caso ricorrevano al polacco o all’ucraino. Per loro il tedesco era un idioma colto, formale, la lingua ufficiale del governo e dell’istruzione scolastica, appresa in una grande aula sulle cui pareti un tempo campeggiava un enorme ritratto dell’imperatore Francesco Giuseppe, inseguito sostituito da quello di Adam Mickiewicz, l’illustre poeta polacco, poi di Stalin, quindi di Hitler, di nuovo di Stalin, e infine – be’, a quel punto non c’erano piú Jäger a frequentare la scuola e vedere chi fosse raffigurato nel quadro appeso in aula. Comunque, Shmiel,i fratelli e le sorelle studiarono il tedesco, nella scuola Barone Hirsch, e fu quella la lingua che rimase impressa nelle loro menti per le circostanze importanti. Per esempio (un quarantennio dopo aver appreso le prime nozioni di tedesco, pronomi, articoli e numeri, Du, Sie, der, dem, eins-zwei-drei), nelle sue lettere si trovano frasi come questa: «Quanto si legge nei giornali è a malapena il dieci per cento di quel che sta accadendo qui»; o, piú avanti, «Io da parte mia scriverò una lettera al presidente Roosevelt per spiegargli che tutti i miei fratelli e le mie sorelle sono già negli Stati Uniti, che i miei genitori sono persino seppelliti lí, e forse questo servirà a qualcosa».

Il tedesco, lingua delle occasioni solenni, lo leggevano e scrivevano correntemente, con pochissimi errori grammaticali o ortografici, con qualche episodico lapsus nell’uso di qualche parola in yiddish o, piú raramente, in ebraico, idiomi anch’essi appresi meccanicamente in gioventú, durante il regno di colui che di lí a breve avrebbe perduto il suo impero. Un esempio di lapsus appare in una lettera di Shmiel: «Fa’ quel che puoi per tirarmi fuori da questo Gehenim». In ebraico Gehenim significa «inferno», e quando lessi la lettera per la prima volta (era trascorso un numero di anni pari a quelli di Shmiel al momento in cui fu scritta) mi parve di cogliere un improvviso quanto vivido soffio di un mondo svanito da tempo: un momento fugace ma non di meno intenso, risalente forse alla fanciullezza sua e di mio nonno, l’espressione ebraica, ipotizzai, cui il padre probabilmente si abbandonava, tra l’irato e lo scherzoso, quando redarguiva i figli o si lamentava di come gli rendessero la vita un Gehenim, non potendo certo immaginare, nel 1911, in quale inferno si sarebbe trasformata un giorno la sua cittadina.

Dunque si scrivevano in tedesco. Ma l’unica volta che udii mio nonno parlare in quella lingua fu molto dopo che Shmiel era diventato niente di piú che terra di qualche pascolo ucraino, quando, mentre si preparava alquanto riluttante al viaggio annuale a Bad Gastein,nota località termale austriaca, costretto dalla sua quarta moglie (che aveva un numero tatuato sul braccio, e discendendo da una buona famiglia russa disdegnava di parlare yiddish), dopo aver finito di impacchettare i numerosi bagagli e la speciale provvista di Schloimele, le disse: «Also, fertig?» – «Allora, pronta?» – ragion percui da quel momento ho sempre associato il tedesco, anche dopo averlo imparato a parlare e leggere, ad anziani ebrei costretti a recarsi in determinati posti contro la propria volontà.

Zur Erinnerung, «In ricordo di». Grazie a quella fotografia recante questa scritta, per lunghi anni Shmiel fu il solo dei sei membri della sua famiglia di cui conoscevamo la data di nascita. Il 19 aprile compiva quarantaquattro anni, ma non aveva scritto «in occasione del suo quarantaquattresimo compleanno»; aveva preferito invece «quarantaquattresimo anno», e mi colpisce il fatto che la parola che traduco con «anno», Lebensjahr, letteralmente significhi «anno di vita»; trovo questa scelta, per quanto ovviamente casuale, significativa, forse perché so che da quel giorno di primavera in cui fu scattata la foto gli rimanevano ancora esattamente quattro «anni di vita».

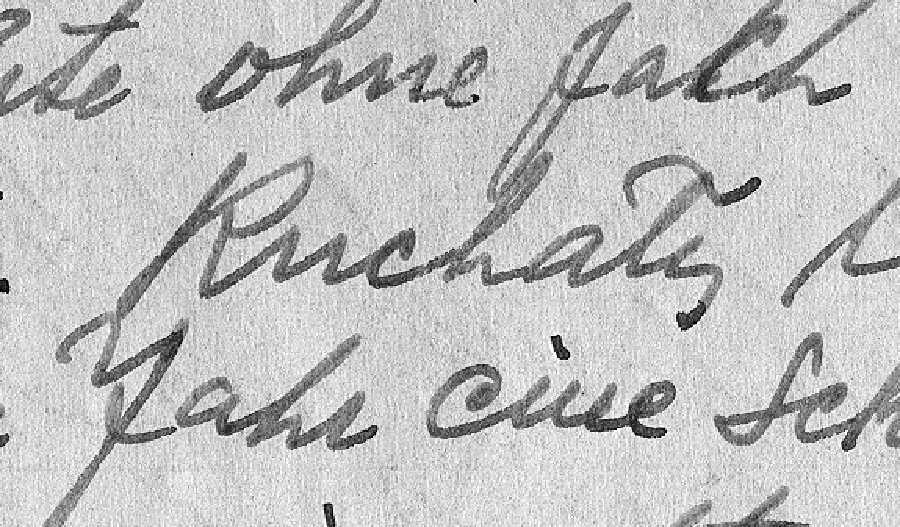

Pertanto eravamo a conoscenza di qualche nome e di una data. Dopo la morte di mio nonno entrammo in possesso di alcuni documenti riguardanti Shmiel e di qualche fotografia di cui nessuno sospettava l’esistenza, e cosí scoprimmo, o cosí credevamo, i nomi delle altre figlie. Dico «o cosí credevamo» perché, a causa di certe caratteristiche dell’antiquata grafia di Shmiel (per esempio, l’abitudine di aggiungere una lineetta orizzontale sul bordo superiore della «l» scritta in corsivo,

o la «y» in posizione finale scritta come oggi tracceremmo una «z» se ci concedessimo il vezzo di vergare amano lettere in eleganti caratteri corsivi) avevamo male interpretato uno dei nomi. Per questa ragione, per oltre venti anni dopo la morte di mio nonno fummo convinti che i nomi delle quattro bellissime figlie di Shmiel e di Ester fossero i seguenti:

Lorca

Frydka (Frylka?)

Ruchatz

Bronia

Ma questo, come ho già detto, saltò fuori solo dopo la morte di mio nonno. Sino ad allora non speravo di poter scoprire altro a parte quella data, 19 aprile, e i tre nomi, Sam, Ester, Bronia, con i volti variamente raffigurati nelle fotografie in atteggiamento solenne, sorridenti, luminosi, assorti, ignari, comunque sempre silenziosi e sempre neri, grigi e bianchi. Per questo Shmiel e la sua famiglia, quei sei parenti scomparsi, tre dei quali senza nome, parevano terribilmente fuori posto, una perturbante zona d’ombra in mezzo a quei vividi,chiassosi e spesso incomprensibili convivi, a quei discorsi, a quelle storie; figure immobili e silenti delle quali, tra mahjongg, unghie smaltate di rosso, sigari,bicchierini di whisky ingollati al termine di barzellette in yiddish, era impossibile conoscere qualche dato veramente importante, a eccezione dell’unico fatto saliente, l’orrendo destino a cui erano andati incontro, evocato da una frase significativa: uccisi dai nazisti.

Molto tempo prima di conoscere tutto questo, nei giorni in cui alla sola vista del mio volto alcuni adulti scoppiavano a piangere, ben prima che cominciassi a incuriosirmi quando udivo bisbigliare nel corso di conversazioni telefoniche, anni prima della celebrazione del mio bar mitzvah, provavo, a dir tanto, un lieve interesse per il fratello di mio nonno e la sua famiglia;non esercitavano su di me una particolare attrattiva,anzi avvertivo un vago risentimento per la somiglianza che mi legava a lui, per cui non potevo sottrarmi agli abbracci soffocanti di quegli anziani parenti nei cui muffiti appartamenti ci recavamo durante le vacanze estive e invernali, recando in dono scatole di cioccolatini e caramelle all’arancia gialle, verdi, rosse, arancioni, comunque squisite.

La maggior parte di loro erano persone innocue, alcune davvero divertenti. Quando avevo sei, sette o otto anni, sedevo volentieri in braccio alla mia prozia Sarah, la sorella della nonna paterna, a giocherellare con le sue collane, magari nel tentativo segreto ma pervicace di scorgere la mia immagine riflessa sulla superficie laccata delle sue unghie rosse, mentre lei giocava a mahjongg con le tre amate sorelle. Conservo un vago ricordo della sua casa, a Miami. Avrò avuto cinque anni. Gli adulti e gli anziani ciarlavano dei consueti argomenti: storie di famiglia, allusioni ad antichi matrimoni, parenti a cui non parlavano più. Annoiato da quei discorsi uscii in giardino e mi misi a giocare su un prato con mio fratello maggiore, quello il cui nome ebreo era Shmiel, particolarità che mi rendeva geloso. Avevamo un soldatino di plastica a quel tempo molto diffuso, il soldato Joe, ed ero particolarmente affascinato da un giocattolo che i miei genitori ci avevano appena regalato, certamente per tenerci tranquilli mentre discorrevano dei fatti loro. Si trattava di una mitragliatrice di plastica grigia, montata su un treppiede. La allineai accuratamente su una cunetta e cominciai a sparare contro il soldatino; dapprima mio fratello stette al gioco, e devo ammettere che la vista del suo soldato abbattuto dai miei colpi mi diede una vaga sensazione di potenza, assaporata appieno visto che, dopo tutto, lui era piú grande di me e non ero abituato ad averla vinta. Ma poi cominciammo a litigare per la mitragliatrice. All’improvviso me la strappò di mano – aveva otto anni, io appena cinque – e la gettò in un tombino. Tornai in lacrime a casa, dove erano radunati gli adulti, e la prozia Sarah mi prese in braccio per consolarmi.

Ma per quanto piccoli, noi bambini sapevamo che alcuni di quei vecchi ebrei andavano evitati a ogni costo. Per esempio Minnie Spieler, la vedova del fotografo, che aveva un naso enorme, le mani adunche, e indossava sempre strani vestiti «bohemien». Minnie Spieler; nel nostro cimitero, nel Queens, l’aspettava una tomba rettangolare color sabbia, con una targa di latta infissa nella terra che recitava RISERVATO A MINA SPIELER. Quando, una volta l’anno, andavamo a deporre pietre sulle tombe dei parenti defunti, il solo vederne il nome ci spaventava, e mi chiedevo, indignato, cosa mai ci facesse nel nostro cimitero di famiglia. Insomma, cercavamo di sfuggire quella donna; durante le riunioni familiari ti serrava con le sue dita simili a chele di granchio e ti fissava negli occhi, con lo sguardo di chi ha smarrito qualcosa e speri in un aiuto per ritrovarla;poi, rendendosi conto che era inutile, si voltava di colpo e con incedere impettito usciva dalla stanza.

C’erano dunque individui come Minnie Spieler, che dopo qualche tempo scomparve dalle riunioni di famiglia – dicevano che era andata a vivere in Israele – e non mi accadde piú di chiedere di lei.

Ma il vecchio che piú di ogni altro bisognava fuggire come la peste era colui che chiamavamo Herman il barbiere. In quei raduni in cui capitava che facessi piangere qualcuno, faceva la sua apparizione Herman il barbiere, un individuo minuto e rinsecchito, curvo, incredibilmente vecchio, persino piú di mio nonno, che siavvicinava biascicando qualcosa – a me in particolare,mi aspettavo da un momento all’altro che mi piombasse addosso, per cosí dire, con quel suo lento ma deciso passo strascicato; si avvicinava, cercando di afferrarmi per un braccio o una mano, sorridendo e digrignando i denti, anzi, adesso me ne rendo conto, la dentiera, mormorando all’orecchio qualche frase in yiddish, allora per me incomprensibile. Ovviamente, appena avevo l’opportunità di sgusciare tra lui e il muro mi andavo a rifugiare tra le braccia di mia madre, che mi dava una caramella verde all’arancia a forma di mezza luna, mentre all’altro capo della stanza Herman sghignazzava con qualcuno dei vecchi abitanti di Bolechow, ebrei della città originaria della mia famiglia, additandomi con un sorriso indulgente, commentando: «Che frische yingele», «che bimbo insolente». Fuggivo da lui e mi univo ai miei fratelli per fare qualche sciocco gioco; alle volte, per esempio, ci divertivamo a ripetere i bizzarri vocaboli che sentivamo mormorare durante arzigogolate conversazioni, con quegli stravaganti e lamentosi dittonghi della loro terra d’origine, che ci confondevano e che prendevamo in giro. «TOOOIIIIPPPPP» gridavamo,correndo in cerchio e ridacchiando, «TOIP, TOIP, TOIP!». Sono cresciuto sentendo mia madre parlare yiddish coni suoi genitori, e qualche parola riuscii presto a comprenderla; ma altre – come vaihrbinishgrafpototskee, che mio nonno pronunciava con un sorriso divertito quando gli chiedevano, per dire, un nickel per comprare una gomma da masticare, o toip! – suonavano cosí ridicole che noi frische yingelach non potevamo fare a meno di scoppiare a ridere allorché le udivamo.

Insolenti forse lo eravamo, ma per quelle fughe non fui mai sgridato. Nessuno ti rimproverava se cercavi di sfuggire a Herman il barbiere, da quando per sbaglio aveva dato a mio fratello – quello che aveva tirato i baffi a un altro vecchietto – un’intera scatola di pasticche per il mal di stomaco, convinto che fossero caramelle,con la conseguenza che il piccolo vomitò per due giorni. Con gli altri anziani bisognava essere gentili; ma Herman il barbiere ci era permesso di evitarlo, e dopo qualche anno non lo trovammo piú, e non dovemmo piú preoccuparci di lui.

1 In yiddish, cittadina, villaggio, specificamente delle comunità ebraiche dell’Europa orientale (N.d.T.).

2 Famiglia, in yiddish (N.d.T.).

3 Pregare, in yiddish (N.d.T.).

4 In yiddish, plurale di goy, «gentile, non ebreo» (N.d.T.).

5 L’equivoco nasce per l’assonanza con il termine inglese castle (N.d.T.).

6 Festa ebraica che celebra l’inizio dell’anno nuovo. Comincia al tramonto del primo giorno del settimo mese lunare e festeggia l’inizio della stagione del raccolto (N.d.T.).