Un aspetto caratteristico della parashat Bereishit, oltre che efficace da un punto di vista strutturale, è costituito dal fatto che questa parte della Genesi si apre con il racconto della Creazione e si conclude con la decisione di Dio di distruggere quasi tutto il creato. La sua insoddisfazione nei confronti dell’umanità si manifesta dapprima in modo non cruento – il primo segno è la decisione di limitare drasticamente la lunghezza della vita umana, da circa 1000 anni a soli 120 – ma trova il suo drammatico culmine nella constatazione che con la proliferazione della razza umana si assiste a un aumento esponenziale del vizio e del peccato. «Mi pento di averli creati» dichiara Dio; «Si pentí di averli creati» il testo riecheggia le sue parole. Questa affermazione al termine della Bereishit prelude alla narrazione che le fa seguito nella lettura settimanale, la parashat Noach. Noach, la storia del Diluvio, è uno dei primi, compiuti tentativi letterari di rappresentare la totale distruzione del mondo.

Dico «totale distruzione» anche se, a voler essere precisi,la parola ebraica pronunciata da Dio per descrivere i suoi piani riguardanti l’umanità e tutte le forme di vita sulla terraferma – è interessante notare come le creature del mare siano risparmiate – ha un significato piú sfumato. Dio afferma che «dissolverà» la propria Creazione: ehm’cheh. Rashi si figura le perplessità del lettore, che si attenderebbe un verbo piú convenzionale, per esempio «distruggere» o «annientare» (Friedman traduce «annientare» senza alcun commento; al contrario, si sofferma a lungo sull’elaborata e suggestiva allitterazione della radice consonantica del nome ebraico di Noè, Noah, cioè delle lettere N e H, ricorrente in tutta la storia del Diluvio: Noah masa’hen, «Noè trovò grazia», wayyinnahem, «si pentí»; nihamtî, «mi pento»; wattanah, «e l’arca si fermò»; e cosí via). Il commentatore medievale francese ci ricorda che gli esseri umani vennero creati dalla terra,e pertanto Dio pone in atto la loro dissoluzione come se versasse acqua su statuette di argilla. Leggendo questa osservazione, mi venne in mente che l’acqua è necessaria alla creazione di tali modellini (come ogni bambino che ha giocato conl’argilla sa bene): la considerazione di Rashi sull’annientamento dell’umanità per mezzo dell’acqua ci riporta al momento della Creazione – esiste quindi una precisa complementarietà.

Un sottile legame tra concetti opposti – creazione, distruzione – ricorre in tutta la Noach. Per esempio, cosí come la distruzione narrata nella Noach è legata al precedente atto della creazione dalla terra (o meglio, dal fango) descritto nella Bereishit, in seguito un particolare della storia del Diluvio suggerisce a sua volta la relazione tra l’annientamento provocato dal Diluvio e il successivo atto della creazione –cioè a dire, la ripresa della vita a opera dei pochi supersiti. Indiversi commentari midrascici viene spiegato che le cataratteche cancellano tutti gli esseri viventi dalla faccia della terra erano bollenti e sulfuree; nella stessa Torah, all’inizio della Noach, si apprende che l’arca, il mezzo di salvezza e di redenzione da quel diluvio sulfureo, era costruita con un legno conosciuto come gopher – termine, come nota Rashi, derivante da gaf’riyth, «sulfureo». Nella Genesi esiste quindi uncomplesso rapporto tra la creazione, la distruzione e la rinascita, atti distinti e apparentemente antitetici che in realtà sono avviluppati in un intricato e infinito groviglio.

Questa interconnessione indica a sua volta un significato ben piú profondo che il testo intende veicolare. Se la Noach fosse semplicemente il racconto di una distruzione totale –senza sopravvissuti, senza rinascita – non riuscirebbe a mantenere vivo a lungo l’interesse del lettore: ironicamente, è proprio l’esistenza di quei pochi sopravvissuti a farci apprezzare la portata della distruzione. Al contrario, per comprendere appieno quanto siano preziose le vite che vengono salvate è necessario conoscere nella sua reale portata l’orrore da cui esse furono cosí miracolosamente preservate.

A seconda del punto di vista, se si consideri o meno una perdita di tempo, il viaggio da New York all’Australia dura ventidue ore di volo, ovvero tre giorni lavorativi.

Il percorso si divide in due tratte. La prima, a dettadello steward del volo Qantas 747 che nel marzo 2003 portò Matt e me a Sidney, dove incontrammo JackGreene e gli altri ebrei di Bolechow sopravvissuti, è «la tratta breve», sebbene la maggior parte dei viaggiatori lo ritenga di per sé un viaggio considerevole. Partimmo da New York alle 18.45 del 19, giorno in cui scoppiò il conflitto con l’Iraq – anche se, essendo in volo cosí alungo, nella notte in cui scadeva l’ultimatum e per buona parte della giornata seguente, in pratica per un giorno e mezzo, ignoravamo di essere in guerra – e attraversammo il continente americano, fino a Los Angeles. Questa prima parte del viaggio durò all’incirca cinque ore e mezzo. Lí facemmo scalo per un’ora, per il cambio del personale di bordo: una hostess ci spiegò cheper ragioni sindacali l’equipaggio non poteva effettuare tutta la tratta dagli Stati Uniti all’Australia. Questa informazione conferí una sensazione di emergenza ai preparativi di volo.

Comunque, risalimmo pigramente a bordo, storditi e seccati, e decollammo di nuovo. Per ben sedici ore sorvolammo l’Oceano Pacifico. Avevo attraversato diverse volte l’Atlantico, ma non mi ero mai soffermato a riflettere sull’estensione degli oceani finché non mi recai dall’altra parte del mondo, in Australia, per fare la conoscenza di cinque anziani ebrei originari di Bolechow, finiti per chissà quali vicende in quel lontano continente. Come scoprii in seguito, erano tra le dodici persone ancora in vita ad aver conosciuto Shmiel Jägere la sua famiglia, le sole da cui potevo apprendere particolari della loro esistenza. All’Atlantico ero piú o meno abituato, mi sembrava piú alla portata. Il Pacifico è immenso.

Durante questa seconda tratta si corre il fondato rischio di perdere la cognizione del tempo. Per la maggiorparte del giorno non c’è assolutamente niente tra il passeggero e l’oceano sottostante, il panorama è indistinto e indifferenziato; il nulla contemplato dai finestrini riflette la percezione del tempo trascorso in volo, altrettanto indistinto e indifferenziato, non scandito da alcun particolare avvenimento. Durante questo viaggio, che mai avrei immaginato di intraprendere, gli steward e le hostess estremamente cortesi della Quantas vi servono regolarmente i pasti su vassoi in roventi piatti sigillati, spiegandovi se si tratta della colazione o della cena; madopo un po’ non si capisce se gli intervalli regolari concui vengono propinati seguano l’ora del paese di provenienza, o piuttosto quella della zona che si sta sorvolando, o persino di una qualche dimensione temporale «virtuale» esistente unicamente sull’aeroplano. Alla fine non si può far altro che adattarsi a quei ritmi: si smarrisce completamente la nozione del tempo.

Mentre sedevo su quel veivolo, a guardare fuori dal finestrino o, di quando in quando, a sfogliare opuscoli dal contenuto inquietante, in cui viene spiegato come prevenire una patologia chiamata «trombosi vascolare», una crisi circolatoria in cui si può incorrere se si trascorre troppo tempo nella cabina pressurizzata di un aviogetto per trasporto passeggeri – guarda un po’, proprio il caso mio e di Matt – mi resi conto che quella sensazione di disorientamento temporale ne rievocava una molto simile vissuta nell’infanzia, anch’essa legata agli orari dei pasti e allo straziante trascorrere di ore tediose.

Come ho già detto, mia madre è stata allevata in una famiglia ortodossa, dominata dalla figura imponente del suo dispotico genitore, il quale, nella meticolosa osservanza delle varie festività religiose, era assecondato dalla moglie, nonna Gerty (o, a seconda dei rapporti intrattenuti e delle circostanze, Golda), che cucinava per lui pasti rigorosamente kasher, per i quali era giustamente «famosa» nel piccolo mondo rappresentato dalsuo appartamento in un condominio del Bronx, anche se mio nonno si divertiva a negarle i plausi che tutti le tributavano («Allora, ti piace, Aby?» chiedeva ansiosamente lei, dopo avergli servito in una scodella la sua specialità, la zuppa; al che lui rispondeva: «Cosí cosí!»). Preparava le famose zuppe, il kneydlach e il latkes, e ogni Hanukkah il matzo brei, croccante fuori e morbido dentro, cosparso di zucchero a velo, sempre attenendosi scrupolosamente alle regole della cucina kasher. Quindi Nana teneva separati i servizi di piatti fleyschadikh, per le pietanze a base di carne, dai milkhadikh, per quelli a base di latticini. Persino i tovaglioli dovevano rimanere rigorosamente distinti: come mi spiegò mia madre, un servizio a strisce azzurre, l’altro a strisce rosse. Con altrettanta scrupolosità, da entrambi teneva separati i piatti peysadikh, il servizio bavarese per la Pasqua ebraica, tutto decorato, con motivi antiquati («Memphis»), i cui colori, persino piú delle figure stesse (una fenice stilizzata, appollaiata su fiori esotici, con un’ala maestosamente spiegata verso il cielo, sul bordo di piatti, insalatiere, scodelle per la zuppa, coppette per la frutta, cestini per il pane, per il burro, zuppiere, bricchi per il latte, zuccheriere, salsiere), mi evocano alla mente un’epoca ormai scomparsa. Perché ormai chi si cura piú di mangiare in piatti color lavanda, citrino, turchese, avorio, giada, arancia?

Insomma, la famiglia di mia madre era, come si sarebbe detto un tempo, frum, profondamente religiosa. Al contrario quella paterna, come ho già avuto modo di accennare, non era osservante. Mio padre crebbe in unambiente familiare sotto molti aspetti diametralmente opposto a quello della moglie, non legato alle tradizioni, al giudaismo, all’Europa; per questo durante la mia infanzia, negli anni Sessanta e Settanta, non osservavamo le festività ebraiche, ben diversamente da quanto avveniva ai tempi dell’infanzia di mia madre, negli anni Trenta e Quaranta. C’era comunque un’eccezione: Yom Kippur. Ciò non era dovuto alla solennità di questa ricorrenza, la piú sacra tra quelle previste dal calendario ebraico, quanto piuttosto al fatto che essa è l’unica a suscitare un interesse intellettuale o, come sospetto, estetico in mio padre, che in fondo è uno scienziato, una persona che ama il rigore, il concetto di assoluto, persino il sacrificio. Trovava congeniale la dedizione e l’abnegazione insite nella festività di YomKippur. E cosí ogni anno, anche se non mise mai piede nella minuscola sinagoga dove mia madre ci portava (il tempio dove, un giorno in cui mi condusse con sé per le celebrazioni Yizkor, il servizio commemorativo dei defunti che cade verso la fine di Yom Kippur, mi rivelò che le quattro bellissime figlie di suo zio Shmiel erano state stuprate e uccise dai nazisti), durante quel periodo osservava un rigoroso digiuno. Inoltre controllava severamente che nessuno interrompesse l’astinenza dal cibo per ventiquattro ore esatte.

Molte di quelle ore che, devo ammettere, trascorrevano con angosciosa lentezza, nessuno di noi, mia madre compresa, le passava nella piccola sinagoga. Comunque, a causa di una certa oscura atmosfera dimistero, lievemente inquietante, che in quel giorno dell’anno aleggiava sulla nostra famiglia (molto probabilmente per via delle storie su quella festività raccontateda mio nonno, come quella del boscaiolo), le ventiquattro ore di digiuno non si poteva passarle a fare qualcosa di «frivolo». Gingillarsi con i giocattoli era considerato «frivolo», come anche guardare la televisione.«Mettetevi a leggere, fate qualcosa di serio» ci ripeteva distrattamente mia madre, mentre controllava con magistrale perizia (cosí mi sembrava) le teglie di agnello arrosto o di pollo, le montagne di patate, il gigantesco bollitore elettrico del caffè davanti al quale tutti simulavano gran sorpresa, salvo gioire allegramente al rumore dell’acqua che bolliva («quanta gente quest’anno!»), le allettanti e gustose casseruole di pasta o kugels, le portate di salmone affumicato, merluzzo nero e coregono che aspettavano gli assalti di trenta o quaranta ospitiche, ogni anno, piombavano nella villetta a due piani dei miei genitori per porre fine a un digiuno osservato dalla maggior parte di loro (non tutti, comunque: una zia che adoravo, minuta, con i capelli fulvi, sboccata e, adetta di tutti, di una bellezza non semitica, sedeva sul divano nel soggiorno e si giustificava: «Sto solo prendendo un po’ di caffè, il caffè non conta!»). E cosí noi bambini ci dedicavamo ad attività serie. Ma tra il divieto di mangiare e quello di seguire i programmi pomeridiani alla tv (momento che nell’infanzia scandenzava il tempo), il giorno del digiuno, l’unico dell’anno, mi sembrava interminabile, senza alcuna peculiarità se non quel senso di attesa, un giorno del tutto privo di quelle occupazioni che solitamente rendevano e rendono sopportabile il trascorrere del tempo.

Fu proprio quella sensazione, l’associazione dei pasti all’insopportabile uggia – caratterizzata, in quella traversata verso l’Australia, da un’abbondanza di cibo piuttosto che da astinenza – a riaffiorarmi nella mente mentre sedevo su quell’aeroplano in volo verso l’altra parte del globo.

Per farla breve, il viaggio da New York a Sidney consta di ventidue ore noiose. Per altro, il tragitto inverso sotto certi aspetti dura ancora piú a lungo. Partimmo iltardo pomeriggio di un mercoledí, e per via del fuso orario arrivammo un venerdí mattina. E cosí quando si intraprende un viaggio come facemmo io e Matt quel giorno del marzo 2003, per recuperare un brandello del passato, si perde letteralmente tempo: un giovedí della vostra vita semplicemente scompare. E non solo. Passando dall’emisfero boreale a quello australe, la perdita di tempo è ancora maggiore. A New York lasciammo la primavera, a Sidney trovammo l’autunno.

In definitiva, quando partimmo per incontrare Jack Greene, dietro sua insistenza, esattamente dopo un anno dal nostro primo colloquio su Bolechow (quando rievocammo quel lontano giorno di ottobre del 1941 in cui la cugina di mia madre, Ruchele, aveva fatto una passeggiata senza ritorno) cosa perdemmo? Dipende: un giorno, tre giorni, sei mesi.

Come molti nipoti di immigrati, sono cresciuto ascoltando storie di curiosi viaggi leggendari.

Per esempio, quello che aveva visto protagonista mio nonno paterno, un individuo minuto, rinseccolito e taciturno, calvo come mio padre, un elettricista in pensione che, quando ci veniva a trovare con nonna Kay, vedendoci scendere a rotta di collo le scale di casa ci gridava dietro: «Fate piano, ragazzi!» perché temeva che avremmo «danneggiato l’impianto elettrico!»; un uomo (come ci era stato ripetuto infinite volte, tanto che la frase risuonava nella mia mente come uno slogan, o il titolo di un libro) «nato sulla nave», quella che aveva portato i Mendelsohn da Riga a New York un anno imprecisato di fine Ottocento. O come quell’altra storia, che lui stesso raccontava di frequente, di un suo fratello gemello morto bambino. Ma quando, esattamente, quella nascita e quel viaggio avevano avuto luogo, ocome si chiamava il pargoletto prematuramente defunto, qual era il nome della nave, nessuno sembrava saperlo né si curava di ricordarlo: né mio padre, né il fratello maggiore con il quale, per parecchi anni durante la nostra adolescenza, intrattenne rapporti cordiali, né l’altro fratello, da cui a lungo si tenne lontano, salvo un tardivo riavvicinamento, prima dell’attacco di poliomielite che pose per sempre fine a quel rapporto tormentato. Insomma, la famiglia paterna mi era sempre sembrata depositaria di silenzi, e quel poco che sono riuscito a scoprire ne spiega in parte il motivo: il nonno di mio padre, un liutaio squattrinato, costretto a fabbricare scarpe; la madre, deceduta a trentaquattro anni, debilitata da dieci gravidanze, di cui tre parti gemellari; numerosi fratelli morti appena nati, bambini o adolescenti, a causa di questa o quella malattia, tubercolosi, la micidiale spagnola, l’influenza epidemica scoppiata nel 1918; mio nonno, che preferiva non rivangare il suo doloroso passato, fu l’unico a raggiungere l’età adulta. Quindi, una famiglia allevata nel silenzio, di cui quei periodi cupi di distacco tra fratelli, di silenzi che duravano decenni, erano gli esempi piú estremi.

Persone cosí ostinatamente taciturne – del tutto immerse nel presente americano piuttosto che nel passato europeo – hanno prodotto ben pochi racconti. Solo perpuro caso scoprii (ero nascosto dietro il salice nel giardino sul retro della villetta dei miei genitori, un lontano giorno del 1972, durante una visita dei miei nonni di Miami Beach) che nonno Al aveva sposato nonna Kayin seconde nozze, e quindi la nostra famiglia era almondo solo in seguito alla morte della prima moglie, stroncata dall’influenza spagnola; che mio padre avevaun fratellastro molto piú anziano di lui, al quale (permotivi che riuscii ad appurare solo molti anni dopo,quando nonno Al era in punto di morte) da decenni non rivolgeva piú la parola, da quando questo perduto ziastro era andato via da casa. Constatai, non per la prima volta, che la nostra discendenza era il frutto di un caso, di una morte prematura; ciò mi indusse a riflettere su una particolarità ricorrente nei racconti della Bibbia ebraica, la preferenza accordata alle seconde moglie ai figli minori. Perché, mi chiedevo a quel tempo, ci avevano sempre nascosto quella storia drammatica? E non solo. Il nonno non aveva mai detto a nessuno, nemmeno in occasione della nascita di mia sorella Jen, nel 1968, che tra i suoi tanti fratelli e sorelle perduti in tenera età c’era anche una bimba di nome Jenny.

Da bambino mettevo a confronto il nonno paterno e quello materno, e il contrasto delle loro personalità mi indusse a formulare una lista. In una colonna elencai: Jaeger, ebraismo, Europa, lingue, storia. Nell’altra: Mendelsohn, ateismo, America, inglese, silenzio. Confrontavo e comparavo le differenti caratteristiche, e sinda allora mi chiedevo come si può vivere il presente se si ignora il proprio passato.

Circolavano anche altre storie di viaggi rocamboleschi nella mia famiglia. La nonna materna è l’unica nata negli Stati Uniti; ma non la madre, la bisnonna Yetta. Yetta Cushman (o anche Kutschmann o Kuschmann, a seconda dei documenti riportati alla luce), che nell’unica fotografia rimasta, scattata poco prima della sua morte prematura avvenuta nell’estate del 1936 – mentre ricuciva un pollo si punse un dito e dopo qualche giorno morí di setticemia, causando un tremendo choc alla figlia, fresca sposa, che a causa di ciò si ammalò di diabete, sosteneva mio nonno – rivela uno sguardo triste, lievemente strabico, una donna del tutto ordinaria, dall’età indefinibile. Yetta, o anche Etta, è la parente dacui ha ereditato il nome mio fratello Eric. Nacque in Russia, come attesta il certificato di nascita, dal quale,però, non si desumono le motivazioni che la spinsero alla dolorosa scelta di lasciare il suo paese. Le appresi dal genero di quella donna semplice, segnata dal destino, cioè da mio nonno: una storia, per una persona della mia generazione ed esperienza, semplicemente impossibile anche solo da immaginare.

Cosa mi raccontò mio nonno? Che sua suocera, per la quale non nutriva particolare affetto ma nemmeno antipatia («Sai» mi disse un giorno accompagnando le parole con un’impercettibile alzata di spalle, «sono parenti acquisiti!»), era emigrata in America in seguito a un evento tragico che le aveva strappato l’intera famiglia, bruciata in un pogrom, a Odessa o non lontano da lí. Lei si era salvata solo perché quando irruppero i cosacchi, o chiunque fossero (non certo nuovi a scorribande del genere), lei si trovava in una serra; cosí, rimasta sola a quindici anni, attraversò a piedi l’Europa finché giunse in una città da cui salpavano navi per l’America, dove viveva un parente che le aveva offerto il suo aiuto; quando arrivò nel nuovo continente, intorno al 1890, fece quel che doveva fare, cioè trovare al piú presto un marito, nel suocaso un vedovo zoppo con figli già adulti, i quali, dopoche il padre ebbe sposato questa giovinetta semplice di diciannove anni, che si portava dietro i suoi traumi, presero a tormentarla in ogni modo, per esempio nascondendo calzini maleodoranti dentro i letti, che lei doveva rifare ogni mattina, una storia che sua figlia, mia nonna, avrebbe un giorno raccontato alla propria figlia, che asua volta l’avrebbe tramandata a me.

Da questa donna sventurata la mia diabetica, amatissima nonna ereditò la chioma bionda, la stessa di mia madre e di mio fratello Matt (del quale ero cosí geloso, avendo io da adolescente i capelli neri e crespi), che da ragazzo aveva dei bellissimi capelli biondo platino; con quella capigliatura e gli occhi lievemente a mandorla, dal taglio tartaro, i lineamenti delicati e l’espressione austera del volto, vi ravvisavo una somiglianza con le immagini delle icone e con gli slavi devoti che le adoravano. Quegli stessi slavi che un giorno sul finire dell’Ottocento erano calati su una città nei pressi di Odessa per saccheggiare, razziare e dare alle fiamme le abitazioni di inermi ebrei, causando l’emigrazione in America della mia bisnonna, ed è appunto per questo che alcuni membri della mia famiglia finirono con l'avere capelli cosí biondi.

Ma tra tutte le storie le migliori erano, naturalmente, quelle narrate dal nonno materno; dopo tutto, era l’unico dei miei parenti ancora in vita ad avere intrapreso lo straordinario viaggio verso l’America da adulto, e a conservarne una vivida memoria. «Vuoi sapere come fu il viaggio che mi portò in America?» ripeteva, ridacchiando tra sé, quando gli chiedevo di raccontarmi la sua vita. «Non so che dirti, ho passato tutto il tempo nel bagno a dare di stomaco!». Ovviamente questa battuta che palesava una falsa modestia non scevra d’ironia, lungi dal sottintendere che non avesse alcunché da raccontare, era parte della macrostoria del suo arrivo in America, composta di parecchi capitoli. Li ricordo bene, senza alcun ordine particolare: la vicenda che vede protagonisti lui e la sorella (la malinconica zia Sylvia, da lui chiamata Susha, che sulla lista dei passeggeri, ora consultabile in rete sul database di Ellis Island, compare sotto il nome di Sosi Jäger), l’epico viaggio in treno durato «settimane» da Lwów a Rotterdam, «dove la nave stava aspettando» (da bambinomi stupiva l’idea che un transatlantico aspettasse l’arrivo di due persone da Bolechow, falso convincimento che mio nonno assecondava), il primo tratto fino a Varsavia,da qui attraverso la Germania sino in Olanda, dove perun pelo non persero la nave, perché le ragazze avevanoi capelli troppo lunghi.

«Perché le ragazze avevano i capelli troppo lunghi?!» ripetei perplesso la prima volta che ascoltai questa storia, non ricordo piú quando fu; solo ora capisco quale sofisticato narratore fosse mio nonno, e che magistrale trovata fosse la frase «perché le ragazze avevano i capelli troppo lunghi», il cui scopo era proprio suggerirequella domanda, per dargli adito di lanciarsi in un altro racconto. In seguito, ogniqualvolta tirava fuori questa storia, la ripetevo per fargli piacere.

«Sí, perché le ragazze avevano i capelli troppo lunghi!» ripeteva, seduto sulla sedia di paglia in giardino,sistemata sull’ampia veranda della villetta dei miei genitori, mentre osservava i vicini, come suo costume quando veniva a trovarci, con un’espressione di altera soddisfazione, quasi fosse responsabile dei villini a due piani dai variopinti colori, con i prati curati, gli arbusti che si innalzavano a spirale verso il terso cielo estivo,nel silenzio del mezzogiorno di un giorno feriale. E cosí mi raccontava come, prima di salire sulla grande nave che avrebbe portato lui e l’ombrosa sorella in America, tutti i passeggeri di terza classe dovevano esseresottoposti a visita per verificare se avessero i pidocchi,e poiché le ragazze, inclusa la mia prozia Sylvia, all’epoca ventiduenne, avevano i capelli molto lunghi, le operazioni di imbarco andarono per le lunghe, tanto che a un certo punto mio nonno (che oggi, immagino, diremmo affetto da attacchi di panico, anche se a quei tempi lo si definiva un carattere «meticoloso») fu colto dal panico per paura di perdere la nave.

«E allora che hai fatto?» gli domandavo, al momento opportuno.

E lui rispondeva: «Mi sono messo a gridare «Al fuoco! Al fuoco!» e nel trambusto che seguí presi per mano tua zia Susha e imboccammo di corsa la passerella della nave! E cosí arrivammo in America».

Raccontava questa storia con un’espressione mista di autocompiacimento e commiserazione, a un tempo orgoglioso per quella trovata ma anche lievemente imbarazzato per l’audacia giovanile che, se questa storianon è frutto di invenzione, gli aveva permesso di raggiungere gli Stati Uniti.

Naturalmente esistevano altre storie su questo viaggio in America, che mio nonno mi raccontava quando veniva a trovarci; gironzolavo tranquillo per casa nella speranza che si decidesse a parlare con me, aspettavoche finisse di leggere il giornale, credo il Times o, piú probabilmente, il Jewish Week (ne aveva regalato l’abbonamento ai miei genitori, dopo il matrimonio, poichétemeva, come ripeteva spesso, che la figlia «dimenticasse di essere ebrea»). Lo leggeva minuziosamente, muovendo su e giú a scatti la testa per seguire l’impostazione degli articoli sulla pagina. Lo osservavo in silenzio –non si doveva mai, assolutamente, interrompere mio nonno, qualsiasi cosa stesse facendo – aspettando che terminasse di leggere, nella speranza che fosse dell’umore giusto per mettersi a raccontare le sue storie...O che finisse di bere il succo di prugna, «buono per lemacchine», come amava ripetere, o di conversare tranquillamente con mia madre, mentre lei si faceva le mani seduta in cucina davanti all’ampio bovindo, oppure aspettavo che uscisse dal bagno «grande», quello con le piastrelle celesti, dopo aver preso con meticolosa precisione una o piú della lunga teoria di pillole che portava sempre con sé in una borsa di pelle marroncina. Mio nonno era notoriamente ipocondriaco, e i dottori cui si rivolgeva finivano per assecondarlo; ogni sera, a volte anche la mattina, prendeva possesso del luccicante bagno di mia madre, allineava accuratamente le pillole e le ingollava una dopo l’altra, con un sorriso rassegnato.Poiché mio padre non vedeva di buon occhio i farmaci,e in generale i medici, verso i quali nutriva un profondo scetticismo e persino una non ben definita ostilità (e perché no, dato che aveva passato la sua giovinezza a osservare?), usava schernire nemmeno troppo velatamente il rituale dell’assunzione delle pillole. Ma a noi bambini piaceva moltissimo osservare il nonno prendere le medicine, un’abitudine che, come un po’ tutto quel che faceva, trovava il modo di rendere divertente. «Stasera» annunciava guardando la lunga fila di boccette, fingendosi confuso come una casalinga avvilita davanti a una sfilza di detersivi o di cereali per la colazione, «forse ne prendo una azzurra e una rossa».

Insomma, aspettavo che terminasse le sue incombenze, nella speranza che si mettesse a raccontarmi qualche storia di viaggio avventuroso scelta dal suo ricco repertorio. La nave sovraffollata, la paura di essere derubati che aveva indotto lui e zia Sylvia a nascondere i soldi in un foulard, il mal di mare che lo tormentava a tal punto da augurarsi di non salire mai piú su una nave. O l’arrivo a New York, l’odissea per trovare il luogo dell’appuntamento fissato con il cugino Mittelmark, gli sguardi ebeti delle persone a cui chiedeva informazioni. Si avvicinava a qualcuno e domandava: «Timmess skvar? Timmes skvar?». Solo dopo aver scritto il nome su un foglietto di carta un passante, in preda all’ilarità, gli aveva indicato la direzione giusta per Times Square. E da lí il cugino, che conosceva l’inglese, li condusse nel Lower East Side, sulla Fourth Street, dove si stabilirono nell’appartamento di uno zio, Abe Mittelmark, un uomo dai capelli fulvi il cui allontanamento, o addirittura risentimento verso l’unica sorella, la mia bisnonna, sfociò, come sono portato a credere, nel crudele accordo matrimoniale che avrebbe messo gli Jäger contro i Mittelmark per generazioni a venire; esempio non unico di conflitti intestini nella mia famiglia.

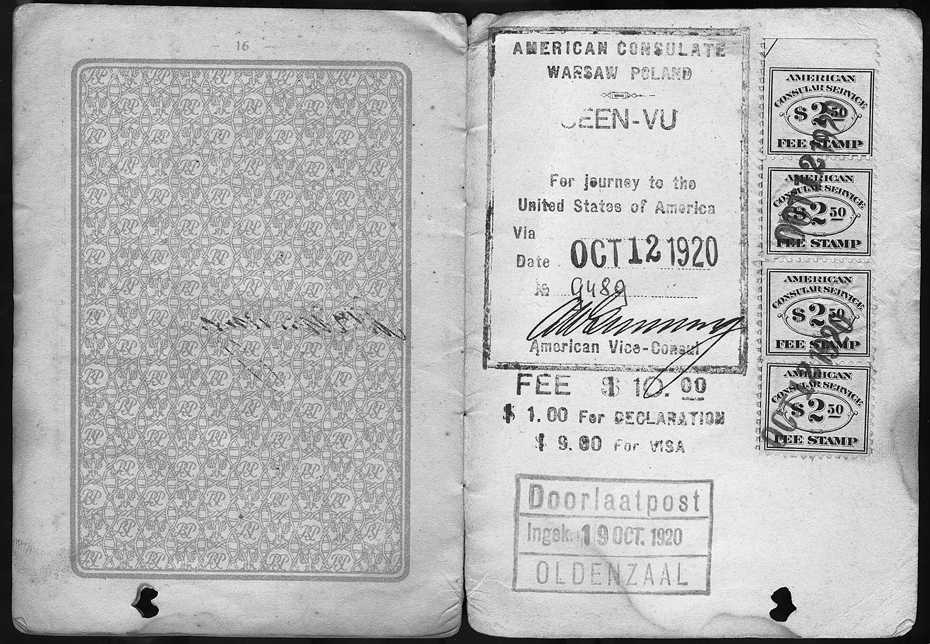

Adesso, quando penso a quella traversata, considerando lo spostamento piú lungo da me effettuato durato ventidue ore, su un boeing 747 in business class, rimango impressionato dall’audacia di mio nonno che lo portò a imbarcarsi in un’avventura come quella. Mentre scrivo ho davanti il passaporto polacco con cui intraprese un viaggio inimmaginabile, e sebbene non sia piú tra noi e non possa piú raccontare storie, questo documento parla da sé. Decifrando l’elegante grafia ufficiale con cui sono segnati i dati anagrafici, analizzando i visti e le timbrature, sono in grado, con precisione di gran lunga maggiore rispetto ai suoi racconti, di ricostruire il suo viaggio verso l’America.

Per esempio, posso dirvi che il passaporto («DOWÓD OSOBISTY», «documento di identificazione») numero19272/20 fu rilasciato il 9 ottobre 1920 a Dolina, il paese a sud di Bolechow, centro amministrativo della regione, luogo originario della famiglia del ramo materno di mio nonno, i Mittelmark. La foto tessera in bianco e nero è la piú antica immagine rimastaci di lui. Sullosfondo si intuisce una parete di legno; il viso dai tratti familiari è liscio, l’espressione seria, gli occhi miopi piuttosto infossati, i capelli come i miei, ancora molto folti, pettinati con la riga in mezzo, la fronte spaziosa.Le orecchie sono lievemente a punta, anche se non ricordo questo particolare. Il colletto della camicia bianca è troppo stretto e il bavero striminzito della giacca piuttosto allungato, come si usava all’epoca. Il passaporto riporta anche la descrizione delle caratteristichefisiche: statura «media», viso «ovale», capelli «scuri»,occhi «azzurri», bocca «regolare» – cosa significhi nonsaprei – e naso «dritto».

Rileggendo questi dettagli mi vengono in mente storie di persone il cui destino dipese dal naso dritto e dagli occhi azzurri, e ancora una volta mi chiedo come sela sarebbe cavata mio nonno, provvisto di questi tratti fisiognomici, se, come suo fratello maggiore, non avesse deciso di emigrare. Con Andrew ne abbiamo parlato, ricordando lui e le sue burle.

«Scommetto che sarebbe sopravvissuto» affermò una volta Andrew, ben conoscendo gli aneddoti sull’ingegnosità di mio nonno che spesso, con blandizie o minacce, riusciva a ottenere quel che voleva. Avevo quattordici anni quando fui testimone di questa sua peculiare abilità: tanto fece che trovò il modo di farsi regalare un grosso televisore da una banca – non per lui, titolare del conto, ma per mia madre, con una procedura non ortodossa. Anche a me piace pensare che se non avesse intrapreso il lungo viaggio per «Timess skvar» nel 1920, in qualche modo avrebbe messo a frutto la sua intelligenza per sopravvivere...

Come per esempio accadde alla signora Begley, allaquale talvolta parlavo di mio nonno: si salvò grazie aicapelli biondi e gli occhi azzurri.

«Vede, ero bionda e parlavo tedesco» mi confidò in una delle mie prime visite nel suo appartamento nell’East Side, forse proprio la prima, nel gennaio del 2000. Temevo che non le andasse di rivangare il passato, specialmente gli anni della guerra, invece, con mia sorpresa, parlò quasi esclusivamente di quel periodo; d’un tratto era persino scoppiata a piangere, mentre mi mostrava il nome di un ragazzo di diciassette anni che non l’aveva scampata, nel libro Yizkor della sua città natale, Stryj:non ricordavo piú se si trattava di un parente o di un amico di famiglia, fin quando di recente mi sono imbattuto in quel libro, il Sefer Stryj, disponibile in rete, e ho rintracciato la pagina con la lista dei deceduti in cui compariva il nome che mi aveva mostrato, con il titolo in ebraico, Sh’mot shel Qidoshei Strij, «Nomi dei martiri di Stryj» (per inciso, la parola ebraica qidush, «martire» o «sacrificio», deriva, come la parola «sacrificio» in alcune lingue, dalla parola «sacro», q-d-sh. L’uso del termine qidush in questa accezione si ricollega al concetto giudaico espresso dalla locuzione qidush HaShem, che si riferisce al morire nel nome della causa giudaica, ossia, attraversola morte, si consacra, si rende sacro («qdsh») il nome diDio – HaShem significa «il Nome». L’esempio tradizionale è rappresentato da Anna e i suoi sette figli, tutti morti per mano di Antioco – il monarca ellenico, l’Antioco IVdi cui si parla nella storia dell’Hanukkah – perché si rifiutarono di mangiare carne di maiale e di adorare idoli pagani. Ma l’espressione viene usata anche per indicarele vittime dell’Olocausto, che morirono in quanto ebrei).

In ogni modo, nella pagina con «I nomi dei martiridi Stryj» compariva anche il compianto marito della signora Begley, il famoso medico di Stryj che un’anzianadonna ucraina avrebbe immediatamente ricordato sessant’anni dopo:

BEGLEITER-BEGLEY EDWARD DAVID Dr.

Commemora:

BEGLEITER SIMON, Padre

BEGLEITER IDA, Madre

SEINFELD MATYLDA, Sorella

SEINFELD ELIAS, Cognato

HAUSER OSCAR & HELENA, Suoceri

SEINFELD HERBERT, Nipote

Con la sua voce bassa, volutamente rotta, la signoraBegley mi raccontò che Herbert Seinfeld era riuscito a procurarsi i documenti per l’espatrio ma non riuscí afuggire in tempo.

«Un ragazzo di diciassette anni» aveva concluso, in lacrime. «Ce l’aveva quasi fatta».

Tacqui, imbarazzato da quell’improvvisa emozione. Mi sentivo in colpa: le avevo chiesto di mostrarmi il libro Yizkor di Stryj, volevo verificare se Shmiel e la sua famiglia fossero registrati tra le vittime, visto che sua moglie, Ester, era originaria di quella città (anche Minnie Spieler lo era). E in effetti vi comparivano:

SCHNEELICHT EMIL

Commemora:

SCHEITEL HELENE, Sorella

SCHEITEL JOSEPH, Cognato e tre figli.

SCHNEELICHT MORRIS, Fratello

SCHNEELICHT ROS, Cognata e 5 figli.

JAEGER ESTER, Sorella

JAEGER SAMNET, Cognato e 4 bambini.

SCHNEELICHT SAUL, Cognato, moglie e 5 bambini.

SCHNEELICHT BRUNO, Fratello

SCHNEELICHT SABINA, Cognata

Per questo volevo vedere il Sefer Stryj, e se anni fa lo avessi avuto sotto mano avrei scoperto che il fratello della mia prozia Ester era sopravvissuto, e forse l’avrei rintracciato prima di quel giorno del 1999 quando suo figlio mi chiamò inaspettatamente dall’Oregon per rivelarmi, tra le altre cose, che Minnie Spieler era la sorella di Ester.

Cosí esaminai i nomi dei miei parenti scomparsi – notando (e come avrei potuto evitarlo?) che il nome di Shmiel, SAMUEL, era stato gravemente storpiato, forse acausa di quella l minuscola con il trattino, un vezzo un tempo diffuso in quei paesi, che ai miei occhi aveva trasformato la figlia di Shmiel «Ruchaly» in «Ruchatz» – e osservai quell’elenco che per qualche ragione mi forniva la conferma dell’esistenza di coloro che stavo cercando, non solo nella memoria e nelle storie privatedella mia famiglia. Questo per me era già fonte di soddisfazione. Ma d’un tratto, mentre scorrevo quella pagina, compresi quanto ridicola fosse la mia richiesta avanzata alla signora Begley di mostrarmi il suo libro per controllare se vi comparissero parenti a me sconosciuti, a quel tempo per me delle mere astrazioni, quando su quella lista c’erano tanti suoi familiari stretti.

«Vede» ripeté, tirando a sé il libro quel tanto che bastava per accarezzare la pagina con la mano fredda, quasi diafana, «ero bionda e parlavo tedesco. Riuscii a fuggire. Mia madre era bellissima, ma di una bellezza semitica. Era quel che si definiva un’autentica Rebecca, una splendida donna ebrea».

Tacque per qualche istante, guardandomi fissamente, con circospezione, con l’occhio buono – non so seper riaversi o, piú probabilmente, perché dubitava che potessi comprendere quel che provava. Bevvi il tè in silenzio. Poi, con un sospiro, cominciò a raccontarmi come era riuscita astutamente a scampare alla morte e altri episodi. Per esempio come, una volta individuato un rifugio sicuro, aveva assoldato qualcuno che accompagnasse i genitori e i suoceri in un luogo convenuto, durante la retata degli ebrei di Stryj nell’autunno del 1941, e quando vi arrivò vide passare un intero vagone stipato di cadaveri, in cima ai quali scorse quelli dei suoi anziani familiari.

«Sa» spiegò, «riconobbi mio suocero dalla folta capigliatura bianca».

Essendo lei stessa in pericolo dovette fuggire, nonpoté tradire alcuna emozione alla vista dei cadaveri dei suoi parenti ammucchiati sul vagone di un treno diretto chissà dove...

... E cosí, ogni volta che ascolto storie di scaltrezza edi sopravvivenza, che parlano del colore dei capelli edegli occhi, penso alla signora Begley e chissà perché amio nonno, e mi chiedo se anche lui sarebbe sopravvissuto. Ma so bene che tante persone molto intelligenti non ebbero scampo.

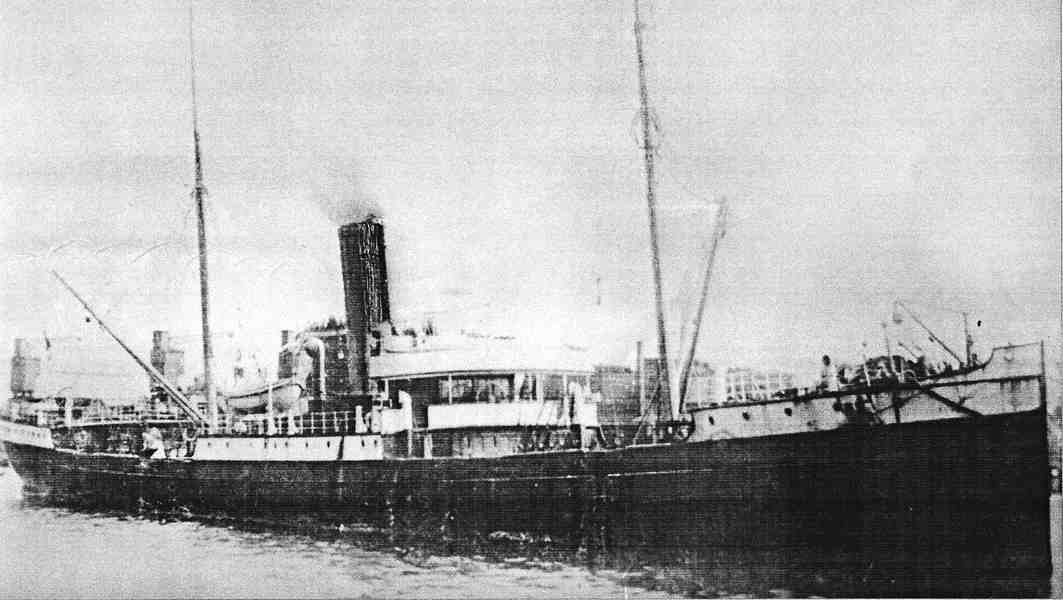

Cos’altro può rivelarci il passaporto di mio nonno, a parte il fatto che a diciotto anni aveva i capelli biondi, gliocchi azzurri e il naso dritto? Mi aveva riferito di essere arrivato in America nel novembre del 1920 (ciò trova conferma nel sito web di Ellis Island: giunse in Americail 17 novembre del 1920, con la nave Nieuw Amsterdam, insieme alla sorella, che sui documenti compare come «Sosi Jäger», di «Bolechow, Polonia» (nome che so essere sbagliato ma che qualcuno, da qualche parte, potrebbe in questo momento annotare con cura su un taccuino). Ma cosa accadde veramente nel lasso di tempo tra il 9 ottobre, quando entrarono in possesso dei passaporti,e il 17 novembre, quando sbarcarono negli Stati Uniti? Il passaporto fornisce alcune risposte. Per esempio, so cheil 12 ottobre mio nonno si trovava a Varsavia, si recò al consolato americano e a quello olandese. Il 14 ottobre andò al consolato tedesco, dove ritirò un visto di transito per la Germania, per poter arrivare in Olanda. Dai vari timbri delle frontiere si evince che lui e zia Silvia entrarono in Germania a Schneidemühl il 18 ottobre, attraversarono l’intero territorio tedesco fino a Benthaim, dove arrivarono il giorno seguente, il 19, passarono la frontiera con l’Olanda ed entrarono a Oldenzaal, e da lí fino a Rotterdam. In quella città, dopo un’attesa di una decina di giorni, il 5 novembre 1920 – dopo aver gridato «Al fuoco! Al fuoco!» per tema di perdere la nave – si imbarcarono infine sulla Nieuw Amsterdam, un transatlantico di millesettecento tonnellate, varato quattordici anni prima, nave di linea a un fumaiolo della Holland America Line, lunga seicentoquindici piedi, cioè centottantasette metri, e larga venti, con un carico di 2.886 passeggeri (dicui 2.200, come mio nonno e la mia prozia, relegati in terza classe), al comando di P. van den Heuvel il quale, all’arrivo nel porto di New York dopo dodici giorni di navigazione, firmò un affidavit con cui attestava che dietro suo ordine «il medico di bordo... ha sottoposto a visita medica i passeggeri stranieri di cui alla suddetta Lista,30 in tutto, per accertarne le condizioni fisiche e mentali,e dal rapporto... nessuno di detti stranieri appartiene alle categorie cui è interdetto l’ingresso negli Stati Uniti».

Certo, sappiamo in cosa consisteva l’esame medico cui il capitano van den Heuvel dava cosí enfasi, come sappiamo che tutti i passeggeri lo superarono. «Le ragazze avevano i capelli troppo lunghi». Ma la lista dei passeggeri, il documento ufficiale ancora esistente che registra l’arrivo di mio nonno in America, non può certo spiegarci i motivi che lo spinsero a emigrare, l’originedi tutte le storie che amava raccontare.

Ma c’è uno strano vuoto. Sul passaporto non vi sono tracce del periodo intercorrente tra il 19 ottobre 1920 (un martedí, mi assicura il mio amico Nicky) e il 5 novembre, giorno, secondo la lista ora accessibile tramite il sito web di Ellis Island, in cui la nave salpò...

Su quei diciassette giorni di cui non resta traccia mio nonno raccontava una certa storia. Quando lui e Sylviagiunsero in Olanda, i soldi che la madre aveva dato loro per il viaggio erano terminati; com’è che accadde, non lo rivelò mai. E cosí, diceva, si «agghindò per benino» e cominciò a girare i vari consolati e uffici governativi di Rotterdam – la città ne era piena, essendo il maggior porto di imbarco per l’America in quel periodo di intensa emigrazione – per offrire i suoi servigi come traduttore. Sul passaporto è annotato che parlava tedesco e polacco, ma io so che conosceva anche altre lingue: il russo imparato a quindici anni, montando la guardia ai prigionieri di guerra russi a Bolechow, nel breve periodo in cui la situazione si era capovolta e gli austriaci avevano avuto il sopravvento, dopo che i russi avevano sottoposto la città a crudeli cannoneggiamenti notturni («Fecero saltare in aria tutto il centro!»); l’ungherese lo aveva appreso a scuola, lo si insegnava fino al termine della prima guerra mondiale, quando la sua città natale apparteneva ancora all’impero austro-ungarico. «E cosí trovai lavoro al consolato ungherese, traducevo da quella lingua al tedesco e viceversa» mi raccontava quando avevo tredici o quattordici anni.

«Davvero!?» domandavo stupito. La prima volta lo stupore era genuino, ma poi gli facevo semplicemente da spalla, sollecitandolo al racconto. «Dovevi parlarlo proprio bene!» esclamavo. «Allora dimmi qualcosa in ungherese!».

A quel punto sorrideva, pronto alla battuta finale, e rispondeva: «Be’, non ne ricordo piú nemmeno una parola!». E io rimanevo basito – sul serio, non fingevo, a dire il vero ancora oggi mi sorprendo – incredulo che sipossa conoscere una lingua abbastanza bene da tradurla, salvo poi dimenticarla del tutto. Da adolescente,quando ancora non avevo nulla da ricordare, mi chiedevo: Come è possibile una perdita cosí totale della memoria? Come si può dimenticare del tutto?

In ogni modo, nel marzo del 2003, quando intraprendemmo il lungo, straordinario viaggio in Australia, altra puntata della saga degli interminabili viaggi familiari, incontrammo i cinque ebrei che avevano conosciuto i miei parenti cancellati dalla storia sessant’anni prima,persone piú anziane rispetto a mio nonno all’epoca dei racconti che mi faceva dei suoi viaggi epici.

Analizzando il testo della parashat Noach, Rashi ipotizza che il vocabolo usato da Dio per designare lo strumento didistruzione di uomini e animali, generalmente tradotto con«Diluvio» – l’ebraico mabool – presenta implicazioni ben piúcomplesse rispetto ai termini impiegati nelle traduzioni delle varie lingue. Attento come sempre alle sfumature etimologiche e lessicali, il grande studioso gioca con la struttura della parola ebraica – le lettere m-b-l – e prende in considerazione tre verbi, tutti contenenti il gruppo consonantico b-l, ognuno deiquali apporta ulteriori possibili significati al termine mabool, oltre a «diluvio». Ovverosia: n-b-l, «marcire, putrefarsi»; b-ll, «confondere»; y-b-l, «portare, trasportare». Rashi sottolineache l’associazione di questi verbi con la parola mabool è appropriata «perché», scrive, «[il diluvio] tutto fece marcire, tutto confuse, tutto trasportò».

Varrà la pena soffermarsi un attimo a notare che le sottigliezze esegetiche di Rashi sono entusiasticamente condivisedal grande studioso mistico boemo del sedicesimo secolo, Judah Loew ben Bezalel (1525-1609), per molti anni rabbinocapo di Praga, il quale scrisse che la Torah impiega deliberatamente quella parola carica di risonanze, mabool, per descrivere l’annientamento dell’umanità a opera di Dio, alloscopo di sottintendere simultaneamente i significati individuati da Rashi in quei tre verbi tra loro connessi. Tale interpretazione è contenuta nel dotto studio sul commentario della Torah di Rashi – un «supercommentario», come lode finiscono gli studiosi; l’opera è nota con un titolo che in realtà è un gioco di parole formato dal cognome tedesco del rabbino, che significa «Leone»: Gur Aryeh al HaTorah, «Il leoncino sulla Torah». Va aggiunto che il rabbino Judah devela sua considerevole fama, che travalica gli ambienti ebraici,anche alla creazione del Golem, l’essere simile a Frankenstein che, secondo la leggenda, il rabbino avrebbe creato dal fango del fiume Vltava, mettendo a frutto poteri acquisiti grazie alla sua conoscenza della storia della Creazione. Questa creatura, che doveva proteggere gli ebrei di Praga dagli attacchi fomentati dagli ostili cortigiani del monarca Rodolfo II d’Asburgo, in ultimo sfuggí al controllo del suo creatore, costringendo il rabbino a distruggerla rimuovendo dalla sua bocca lo shem, una tavoletta che recava incise iscrizioni mistiche. Secondo la tradizione egli seppellí la creatura di argilla nelle soffitte della sinagoga di Praga.

In ogni modo, è chiaro che sia Rashi che il celebre commentatore moderno concordano sul fatto che la distruzione della propria Creazione da parte di Dio nella parashat Noach si realizza nella putrefazione, nel caos e in un cataclisma di immense proporzioni. Tutto ciò era necessario perché la vita rifiorisse.