A Sidney ci volle un’intera giornata per riprenderci dallo sfasamento dovuto al cambiamento di fuso orario e di stagione. Il giorno seguente l’arrivo lo trascorremmo per lo piú a dormire, salvo qualche passeggiata sul lungomare soleggiato, alle cui spalle sorge la celebre Opera House di Sidney, che ci ricordava di essere davvero giunti in Australia. Come molti rinomati monumenti visti in fotografia – la basilica di San Marco a Venezia, Stonehenge nella pianura di Salisbury, l’ingresso di Auschwitz, il piccolo municipio di Bolechow o Magistrat, risalente all’epoca asburgica, di fronte al palazzo dove un tempo sorgeva la macelleria della mia famiglia – visto dal vivo l’edificio appariva molto meno imponente, piú a dimensione umana rispetto a come lo immaginavo. Guarda caso, il balconcino della nostra camera d’albergo dava proprio su uno specchio d’acqua prospiciente il teatro, e quel sabato, mentre io e Matt gironzolavamo per la stanza con aria imbambolata, per sgranchirci le gambe dopo tutte quelle ore di viaggio e il cambiamento di fuso orario, ogni tanto uscivamo sul balcone per accertarci che il teatro fosse ancora lí, che fossimo davvero in Australia. Incespicavamo sul tappeto e contemplavamo riconoscenti quel punto di riferimento: per quanto ridimensionato, indifferente, era lí.

Quella giornata di sabato fu davvero sprecata. Solo la domenica incontrammo le persone per le quali avevamo intrapreso quel lungo viaggio.

Nelle settimane precedenti il nostro arrivo, Jack mi aveva ripetuto a piú riprese di non essere l’unico nativo di Bolechow stabilitosi in Australia. A parte il fratello piú giovane, Bob, anche lui sopravvissuto alla guerra, c’erano altre persone «interessanti», come le definí, che desideravo conoscere: una donna un tempo amica di Frydka, un suo parente molto anziano, che, data l’età, poteva addirittura aver conosciuto mio nonno prima che questi emigrasse negli Stati Uniti, e un tale vicino di Shmiel. E cosí Jack aveva invitato tutti a casa sua a Bellevue Hills, nei pressi di Bondi Beach – a circa venticinque minuti di macchina dal nostro albergo, al centro della città. A me il nome Bondi Beach non diceva niente, ma quando gli passai il fax speditomi da Jack con le informazioni sugli alberghi e le strade, Matt rimase colpito.

«Bondi Beach!» esclamò. «È un posto famosissimo peri surfisti! Arrivano da tutto il mondo per fare surf lí».

«Be’» replicai, «siamo venuti dall’altra parte del mondo per parlare con quegli anziani di Bolechow». Fui colto dalla paura irrazionale che volesse convincermi a fare surf; alle superiori faceva parte della squadra di atletica, aveva l’hobby del paracadutismo. Ma no, trovava solo divertente l’idea che un gruppo di vecchi ebrei polacchi vivesse nel paradiso dei surfisti.

E cosí quella domenica andammo a Bondi Beach. Un taxi ci lasciò davanti al complesso edilizio dall’aspetto sfarzoso dove abitava Jack, e salimmo al suo appartamento con l’ascensore. «Guarda» disse Matt con un sogghigno ammiccante, indicando una targa di metallo affissa sulla parete, con inciso il nome della ditta costruttrice: SCHINDLER. «Siamo nello Schindler’s lift, l’ascensore di Schindler!».

Alzai gli occhi al cielo ed esclamai: «Oy vey».

Venne ad aprirci Jack in persona. Era un uomo non molto alto, dal fisico asciutto, un viso lungo dall’aspetto gioviale, velato di mestizia, il mento prominente compensato da occhi dallo sguardo malinconico e accorto. I radi capelli grigi erano accuratamente pettinati. Ci invitò a entrare. L’appartamento si presentava elegante e accogliente, inondato dalla luce che filtrava dalle vetrate a parete che si aprivano su un balcone fiorito. Le pareti del soggiorno erano color crema e celeste; in un angolo alcuni tavolini in vetro e ottone baluginavano ai raggi del sole. Si percepiva una sorta di studiata neutralità in quell’arredamento gradevole, caratteristica che avevo osservato anche nella dimora della signora Begley, con le porcellane immacolate stile anni Cinquanta e Sessanta e gli arredi di legno chiaro, la menorah «moderna» di metallo lucente. Solo ora, nell’ingresso dell’accogliente appartamento di Jack Greene dall’altra parte del pianeta, mi resi conto di una particolarità già notata nelle visite sempre piú frequenti alla signora Begley: quelle case non recavano traccia dei cimeli che si trovano, per esempio, da mia madre, le vecchie fotografie di famiglia con cornici massicce, gli antichi calamai di marmo, la menorah di ottone (come quella con i leoni rampanti di Giuda che mio nonno lasciò alla figlia), le minuscole figure di carta di due sposini posti sulla sommità della torta nuziale al matrimonio dei genitori di mia madre, nel 1928. Lí non v’erano tracce del passato europeo, della storia familiare. Erano andate tutte distrutte.

Gli stringemmo la mano ed entrammo. Ci accolsero sua moglie Sarah, una simpatica signora bionda dai modi gentili, e la figlia, Debbie, piú o meno mia coetanea, che aveva il viso grazioso della madre e presumibilmente lo stesso incarnato scuro che Jack doveva aver avuto un tempo. Rimasi colpito dal fatto che volesse assistere alla nostra conversazione, malgrado, immaginavo, conoscesse bene gli episodi che ci avrebbero raccontato il padre e i suoi amici. La capivo: anch’io un tempo non mi stancavo mai di ascoltare certi racconti.

Debbie spiegò che il marito e la figlia ci avrebbero raggiunti piú tardi. Aveva un accento ben diverso da quello americano. Non mi ero ancora abituato alla cadenza australiana – anzi, a ebrei che parlavano con quell’accento. È noto che si sono trasferiti in ogni parte del mondo, ma una cosa è saperlo in astratto, un’altra trovarsi di fronte a ebrei che provengono dai piú svariati paesi. Quelli che conoscevo da bambino si esprimevano con forte accento europeo – polacco, tedesco, russo, yiddish – o con marcata cadenza newyorkese. Ma lí eravamo in Australia, e gli ebrei della mia generazione hanno accenti australiani, esattamente come gli ebrei d’Inghilterra hanno accenti inglesi, quelli di Francia accenti francesi e quelli d’Italia accenti italiani. Il mondo è ben piú grande di quanto si immagina quando si cresce in un posto piccolo, che sia un sobborgo di New York o un villaggio della Galizia. Lo si scopre appena si comincia a viaggiare, come aveva fatto mio nonno. E come me ora.

C’era anche qualcun altro ad aspettarci a casa di Jack e Sarah, seduto al tavolo nella sala da pranzo, apparecchiato con una tovaglia di pizzo bianca, su cui io e Matt cominciammo, piuttosto goffamente, a poggiare le apparecchiature fotografiche e di registrazione. Era Bob. Lui lo conoscevo già. L’estate precedente era venuto a trovarmi a New York. Sorseggiando un tè freddo mi aveva raccontato come era scampato alla morte, con Jack e il padre, nascondendosi in un bunker sotterraneo mimetizzato dal fogliame nella foresta alle porte di Bolechow. Erano riusciti a fuggire e a rifugiarsi lí grazie a un contadino ucraino, appena prima dello sterminio definitivo del 1943. Avevano già raccontato quella storia in un libro scritto da un giornalista tedesco, Anatol Regnier (il quale «era sposato con una popolare cantante israeliana!» come piú di un australiano sottolineò non senza una certa incredulità), e poi con un documentario girato da una televisione tedesca in occasione del ritorno a Bolechow di Jack e Bob nel 1996.

Come il fratello, anche Bob non era molto alto, ma conservava un fisico atletico e asciutto. Dava l’impressione di una persona che trascorre molto tempo all’aperto, e non fui sorpreso di apprendere, di lí a breve, che ogni giorno faceva passeggiate a passo spedito sulla spiaggia. Quando conobbi Bob avevo già parlato parecchie volte con Jack al telefono, e fui colpito dal fatto che mentre questi, nato nel 1925 e quindi diciannovenne quando i nazisti lasciarono Bolechow, si esprimeva con un marcato accento ebraico polacco, Bob, nato nel 1929 e quindi appena adolescente durante la guerra, parlava come un autentico australiano. Durante quel colloquio, i diversi accenti suscitavano in me reminiscenze sempre piú profonde. Jack mi dava l’idea di un cittadino della vecchia Europa, piú tipicamente ebreo; amava infiorettare la conversazione con espressioni yiddish e talvolta ebraiche. Al contrario, man mano che approfondivo la conoscenza di Bob, avevo l’impressione che volesse liberarsi del passato. Forse la perdita dell’accento e delle sonorità un tempo caratterizzanti il suo eloquio non era solo il frutto di un processo naturale. Per di piú, non era particolarmente religioso.

Però Bob aveva mantenuto il cognome di famiglia, Grünschlag, mentre Jack lo aveva anglicizzato. I comportamenti dei fratelli possono essere alquanto contraddittori.

Quindi, in quell’appartamento di Sidney, in attesa dei due americani che anelavano di parlare con loro, c’erano Jack, Sarah, Debbie e Bob. Ma poi notammo anche qualcun altro seduto al tavolo. Era un uomo molto anziano, di ottantanove anni, di cui Jack mi aveva già accennato: Boris Goldsmith, un tempo vicino di Shmiele della sua famiglia, anzi suo dirimpettaio. Jack mi aveva avvertito che Boris era un po’ duro d’orecchi – per tutto il pomeriggio trafficò con una protesi applicata all’orecchio – nondimeno, per l’aspetto florido e i modi gioviali, mi diede subito l’idea di essere lucido e in buona salute. Indossava una giacca sportiva a scacchi nera e marrone con disegni a pied-de-poule, e quando ci strinse la mano notai un baluginio di metallo nella bocca. Era un particolare che ormai associavo all’Europa orientale.

Matt e io preparammo il registratore e tutto il resto per le nostre domande, mentre aspettavamo l’ultima ospite, Meg Grossbard, che come Jack, Bob e gli altri, al termine della guerra aveva compiuto l’improbabile viaggio da Bolechow al Nuovo Galles del Sud («Vede» mi aveva detto Jack al telefono l’anno precedente, la prima volta che mi contattò, «molti di noi avevano preso in considerazione l’idea di andare in Australia già nel periodo precedente lo scoppio della guerra. E alla fine venimmo tutti qui»). Piú tardi avrei appreso che dell’intera famiglia di Meg – ventisei persone nella sola Bolechow – solo lei, il marito e un fratello molto piú grande si erano salvati. Meg e il marito si erano stabiliti a Melbourne dove, come a Sidney, c’era un nutrito gruppo di sopravvissuti; suo cognato, Salamon Grossbard, viveva a Sidney. Dopo aver perso moglie e figli non si era piú sposato. Jack mi informò che aveva novantasei anni, e il suo stato di salute non gli aveva permesso di partecipare a quella riunione. Invece Meg era appositamente venuta da Melbourne, ed era ospite del cognato.

«Arriverà presto» mi assicurò Jack.

«Spero non tardi troppo» mi augurai.

Con espressione enigmatica, Jack replicò: «È molto piena di sé».

Ero piuttosto ansioso di conoscere questa signora Grossbard. E non solo perché Jack mi aveva rivelato che Meg (nome dal sapore cosí inglese assunto quando si era trasferita in Australia) era l’amica del cuore di Frydka, quindi la persona piú indicata per ricostruirne la personalità, visto che Jack poteva parlarmi solo di Ruchele. In realtà ero ancor piú bramoso di conoscere il signor Grossbard, anche se Jack mi aveva riferito che nell’estate del 1941 si era unito alle truppe sovietiche in ritirata, e certo non poteva sapere cosa accadde alla famiglia di Shmiel; era rimasto in Unione Sovietica tutto il periodo dell’occupazione tedesca di Bolechow, dove la moglie e il figlioletto trovarono la morte.

Avevo le mie ragioni per desiderare cosí ardentemente di conoscere questo signor Grossbard. Nato nel 1908, apparteneva alla generazione precedente a quella di Jack, Bob e Meg, che dopo tutto erano stati amici e compagni di scuola delle figlie di Shmiel, le scomparse cugine di primo grado di mia madre. Il millenovecentotto era anche l’anno di nascita della sorella minore di mio nonno, Neche, Jeanette, condannata ad andare in moglie al cugino; ma lei era morta da lungo tempo, sembrava appartenere al passato remoto, al mondo delle storie e delle leggende familiari, tanto che quando appresi dell’esistenza del signor Grossbard mi sembrava impossibile pensare che lei avrebbe potuto essere ancora viva. Quest’uomo cosí anziano era l’ultimo cittadino di Bolechow della generazione di mio nonno ancora in vita. Proprio come era accaduto con la signora Begley, quando avevo cominciato a fantasticare che potesse aver sentito parlare o persino aver conosciuto di persona qualche membro della scomparsa famiglia Jäger, ora mi figuravo che quest’uomo cosí vecchio avesse incontrato da bambino qualcuno dei piccoli Jäger, forse all’istituto Barone Hirsch, o al cheder, la scuola ebraica, o magari giocando per le strade polverose della cittadina; se avesse ricordato anche solo un nome – di mio nonno, magari, o dell’incorreggibile zio Julius, o magari di Jeanette – ciò li avrebbe non solo restituiti al presente, per quanto fugacemente, ma per me avrebbe assunto un significato ben piú prezioso. Se i miei viaggi alla ricerca della famiglia di Shmiel andavano considerati una sorta di missione di recupero, motivata dal desiderio di riscattare dal passato alcuni frammenti di quelle individualità, allora, se avessi avuto la possibilità di parlare con il vecchissimo signor Grossbard, con quel viaggio in Australia avrei dissepolto dall’oblio anche una parte dell’esistenza di mio nonno.

Questa era la mia segreta speranza. Se con Meg Grossbard fosse andata come speravo, forse sarei riuscito a persuaderla a presentarmi il cognato.

Aspettavamo l’arrivo di Meg radunati nella sala da pranzo di Jack e Sarah, seduti attorno al tavolo con la tovaglia di pizzo. Sarah l’aveva imbandita con tazze e piattini, pronta a servire il dolce e il caffè. Nel frattempo Jack aveva cominciato a esaminare le fotografie che avevo portato, vecchie istantanee di famiglia e le foto scattate nel viaggio a Bolechow.

«Sai» mi rivelò, «a quel tempo ogni cittadina di quella regione aveva un nomignolo in yiddish».

«Nomignoli?» ripetei stupito.

«Certo» confermò (usava questa parola enfaticamente, annuendo con vigore, come anche l’intercalare «esatto», che pronunciava con lieve inflessione polacca).

«Per esempio» mi spiegò, «noi eravamo soprannominati le lumache di Bolechow».

«E perché?» domandai.

«Perché Bolechow era un tale dedalo di stradine serpeggianti e di sobborghi che bisognava strisciare dappertutto!» rispose con un sorriso, divertito da quel ricordo.

«Sobborghi?» chiesi sorpreso. Ero sconcertato; avevo sempre pensato che Bolechow fosse poco piú di un villaggio. Quando la visitammo, ci parve che non si estendesse molto oltre la Rynek, la piazza centrale, da cui si diparte la strada principale che arriva a Striy e prosegue in direzione nord, e quella che conduce al cimitero. Scoprimmo cosí che avevamo visto solo una piccola parte della città. Era molto piú grande di quel che pensavamo.

«Certo» confermò Jack. «Per esempio» proseguí, mentre osservava un’istantanea scattata in Ucraina due anni prima, «c’era una bella zona nota come la Colonia tedesca. Ed esisteva anche una colonia italiana. Un’altra zona si chiamava Bolechow Ruski».

Io e Matt ci scambiammo un’occhiata e scoppiammo a ridere al pensiero che in quel piccolo villaggio ci fossero delle colonie. Anche Jack rise.

«Sí, eravamo importanti!» si vantò. Il modo in cui pronunciò quella frase mi evocò un ricordo cosí vivido di mio nonno che mi venne un groppo alla gola.

Jack continuò: «Invece Lwów era chiamata Lemberger pipick» rivelò con un sogghigno.

«Pipick?». In yiddish significa «ombelico».

«Sí. Perché quella città aveva una piazza, una rynek, esattamente al centro, era come un ombelico! Dolina si chiamava Dolina hoise. Hoise significa pantaloni. Aveva solo due strade, come le gambe di un pantalone».

Tacque qualche istante. Conoscevo da lungo tempo i nomi di quelle città, e le avevo sempre considerate semplicemente come luoghi legati a certe epoche, ai miei antenati. Adesso, d’un tratto, sembravano animarsi, le immaginavo attraverso le descrizioni di persone che vi erano vissute e che ricordavano ancora quegli assurdi e affettuosi nomignoli.

Mentre Jack stava spiegando il significato di Dolina hoise, suonarono alla porta e la signora Grossbard fece il suo ingresso.

Era completamente diversa da come me l’ero figurata. Era una donna minuta, nonostante il portamento rigido ed eretto, dai capelli rossicci con ciocche ramate, pettinati all’indietro in un’acconciatura piuttosto elaborata, e dava l’impressione di essere allo stesso tempo scontrosa e riservata. Indossava abiti scuri che mettevano in risalto la capigliatura dai colori accesi: una camicetta di seta nera, un maglione violetto. Vistosi orecchini d’oro adornavano i penduli lobi. Jack la salutò con un bacio sulle guance.

«Ti presento Daniel Mendelsohn» si rivolse a lei indicandomi; quindi fu la volta di Matt: «Anche lui è il signor Mendelsohn» aggiunse con un sorriso.

«Sono felicissimo di conoscerla» esordii. «Mia madre è la cugina di Frydka».

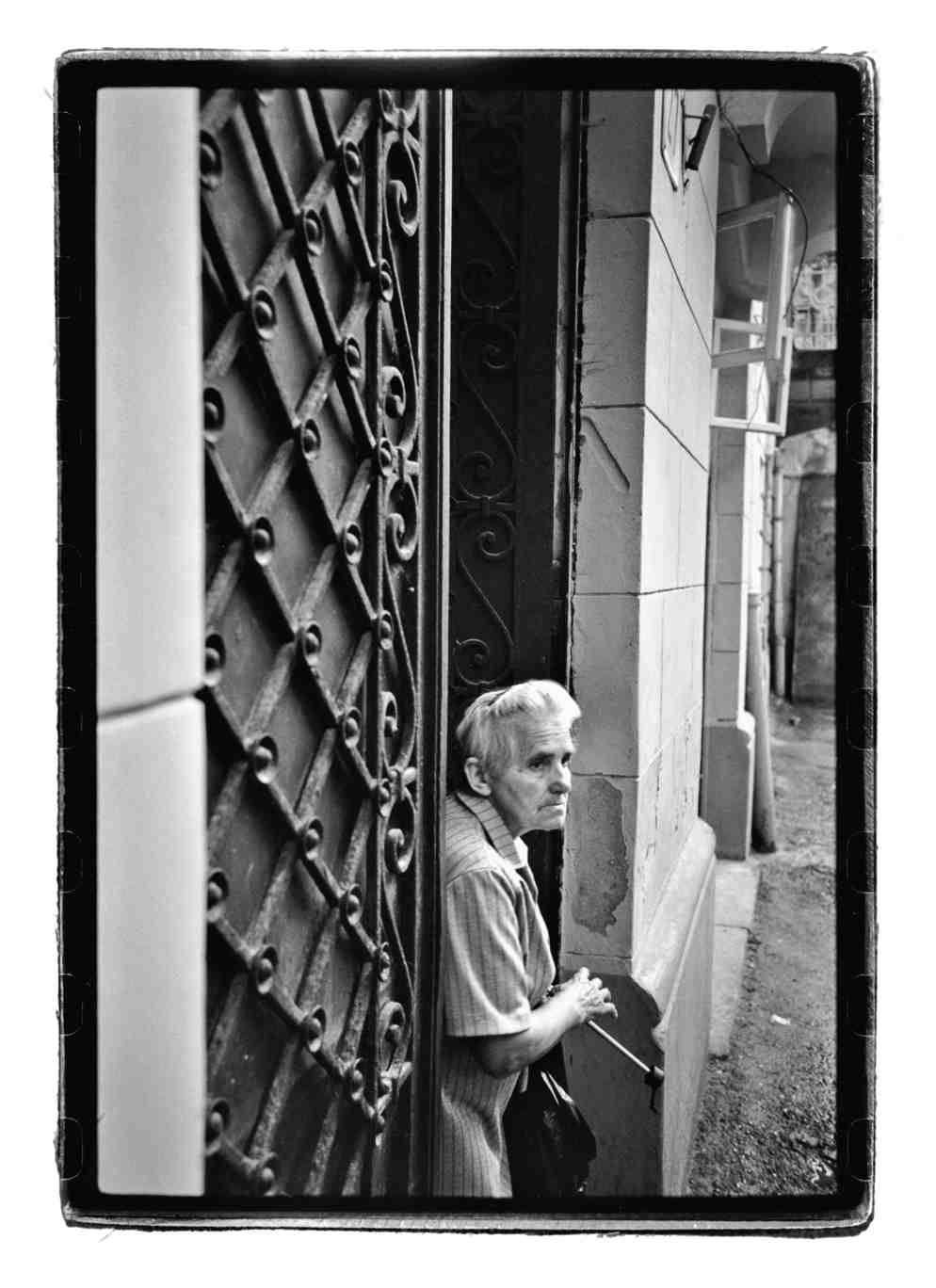

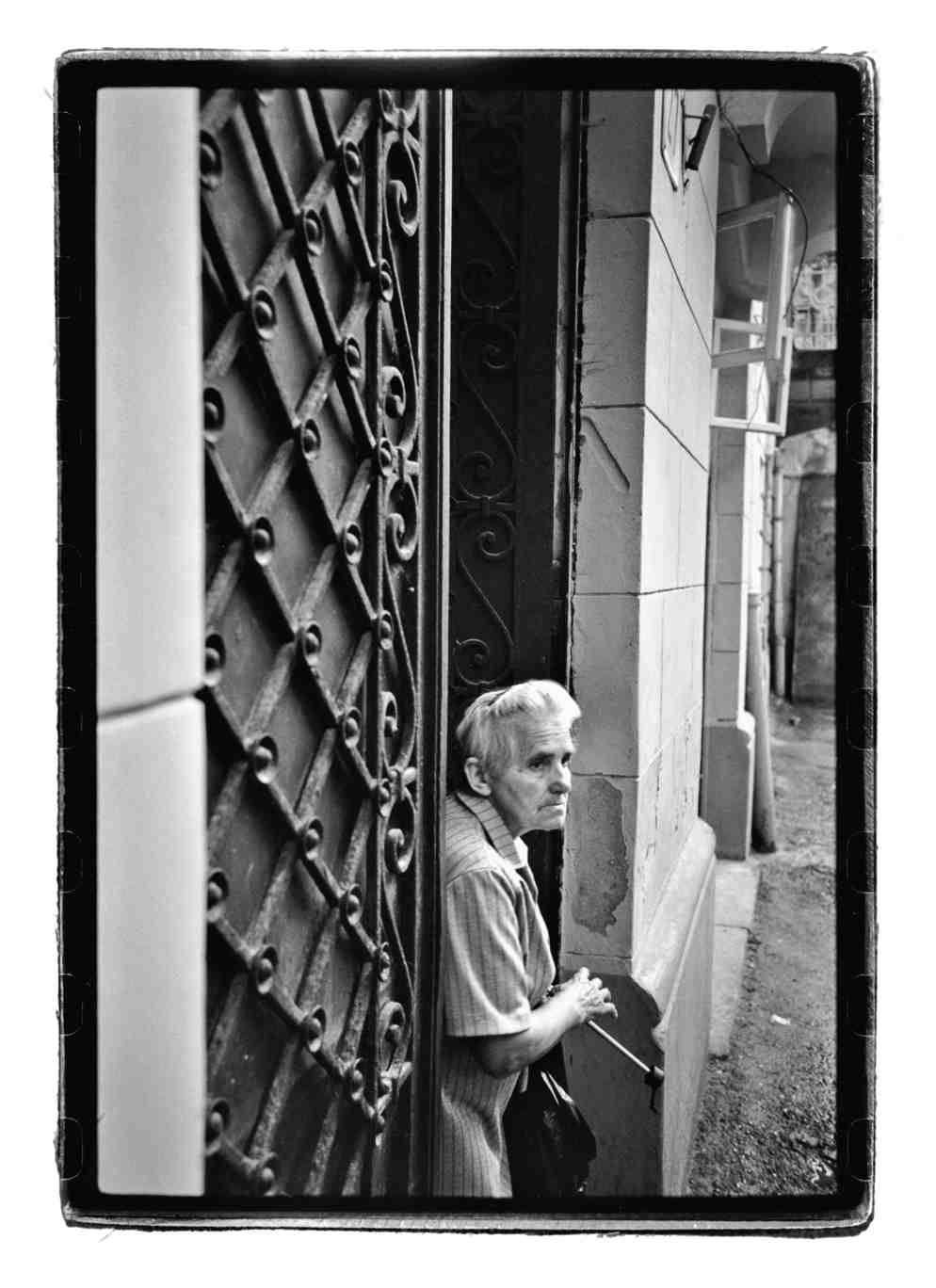

«Sí, lo so» replicò, sfilandomi davanti e accomodandosi al tavolo. La sua attenzione fu subito attratta dalle fotografie. Il volto serio, cominciò senza indugio a esaminare le istantanee che Matt aveva scattato in Ucraina: un’anziana donna a L’viv, che faceva capolino da una porta aperta quel tanto che basta per farvi passare una mezuzah 8, che un tempo certo vi era affissa;un vecchio nella piccola piazza di Bolechow con una capra al guinzaglio.

Mentre indugiavo in cerca delle parole adatte, notai che la rilassata atmosfera di tranquille reminiscenze che aveva caratterizzato il primo quarto d’ora di quella strana rimpatriata aveva perso la sua levità, facendosi pesante. A quanto pareva non ero l’unico a cui la signora Grossbard metteva soggezione. Mi chiesi quali vicende private, risalenti a sessant’anni prima, si celavano dietro i saluti cortesi con cui era stata accolta. Lo avrei scoperto sei mesi dopo.

Quella donna, da cui dipendeva il recupero di Frydka dal completo oblio, che opponeva una certa indefinibile ma palpabile resistenza, mi intimoriva. Istintivamente cercavo di rabbonirla, un po’ come facevo da ragazzo con la quarta e ultima moglie di mio nonno, quella donna scontrosa, con il braccio tatuato e l’espressione perennemente seria, di cui avevamo soggezione.

A un certo punto la signora Grossbard si voltò verso di me e mi porse una fotografia tirata fuori da una busta di plastica. Ritraeva Frydka, la graziosa ragazza scomparsa da lungo tempo, in posa in uno studio fotografico, con un sorriso appena accennato e una babushka. Non avevo mai visto quella foto, rimasi sorpreso dalla marcata rassomiglianza con mia madre. Sarà stato per la soggezione, ma quando la signora Grossbarsme la diede spiegando: «Questa è Frydka Jäger» replicai stupidamente, come a sottolineare qualcosa per lei importante, «è la cugina di mia madre». Mi sogguardò con espressione severa e ribatté: «Sí, lo so, era mia amica» dando impercettibile risalto alla parola «mia».

Mi indicò la busta e aggiunse: «Ho solo poche fotografie di Frydka». Spiegò che non erano le sue; appartenevano a una comune amica, una ragazza che si chiamava Pepi Diamant.

«Di-AH-mant» lo pronunciò.

«Lei morí, ma le fotografie si sono salvate» commentò con voce inespressiva. «Ritrovai l’album dopo la guerra, quando tornai a Bolechow, e presi qualche foto – le sue, le mie e quelle di Frydka».

Compresi che intendeva: le foto in cui comparivano Pepi, lei e Frydka (il nomignolo di Pepi, come appresi piú tardi quello stesso pomeriggio, era Pepci, pronunciato PEP-shuh). Stranamente Meg non mi mostrò subito quelle foto miracolosamente preservate. Ne riuscivo a intravedere qualcuna attraverso la busta di plastica, istantanee che ritraevano un gruppo di ragazze in abiti estivi, in posa davanti ai cancelli di un parco, in costume da bagno sulle rive di un lago, in giacche invernali col vitino da vespa, sugli sci.

Al di là del tavolo, seduto tra Jack Greene e Bob Grünschlag, Boris Goldsmith stava osservando altre fotografie; era chiaro che tutti aspettavano l’inizio di quella sorta di intervista di gruppo. Ignorandoli, la signora Grossbard cominciò a raccontare: «L’ultima volta che vidi Frydka – allora potevamo ancora circolare liberamente – fu nel febbraio del ’42. L’ultima volta...». La voce le mancò. D’un tratto tacque, e per la prima volta mi guardò negli occhi. «Lei ha un aspetto molto ariano» mi apostrofò in tono vagamente accusatorio.

Mi colse alla sprovvista. «Davvero?» replicai, lievemente divertito.

«Sí» incalzò. «È molto importante, sa? Noi poco o niente, tutti noi. Perché chi aveva un aspetto come il suo aveva una possibilità di cavarsela».

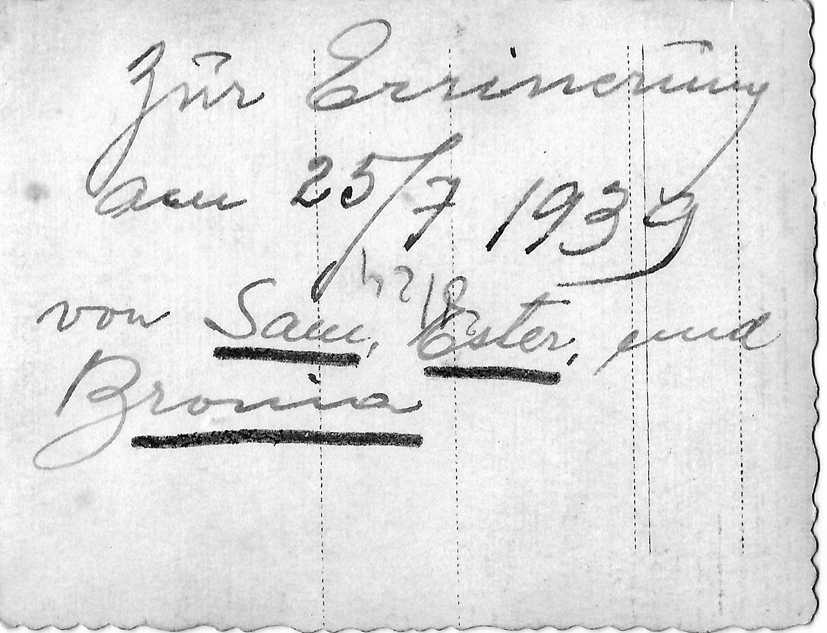

Cosa replicare? Presi una fotografia appartenuta a mio nonno, in cui Shmiel, con i capelli bianchi e l’espressione stanca, e Ester, robusta, con il seno prosperoso e un vestito stampato, affiancano con fare protettivo Bronia, che doveva avere circa dieci anni. La posai sul tavolo davanti alla signora Grossbard, che subito la raccolse delicatamente. Per la prima volta la rigidità, la resistenza, sembrarono dissolversi, e annuendo impercettibilmente mormorò: «Sí. I suoi genitori».

E per la prima volta sorrise.

Quel giorno fu particolarmente fruttuoso. Quando ripenso a quello strano viaggio in Australia, lo considero un momento culminante, non solo perché apprendemmo numerosi particolari su Shmiel e la sua famiglia. Siamo abituati a fare affidamento sulle fotografie senza ricorrere alla memoria; basandoci solo sulle immagini siamo diventati incredibilmente pigri. «Com’era tua madre?» ci chiede qualcuno; «Aspetta, ti faccio vedere» rispondiamo, e corriamo a prendere un album di fotografie. «Ecco, guarda, eccola». Ma se non si hanno fotografie della propria madre, di altri congiunti, o persino di noi stessi prima di una certa età? Come descrivere lei, loro, se stessi? Solo quando conobbi Meg Grossbard, quella domenica pomeriggio, cominciai a riflettere su questo aspetto; mi resi conto di quanto fossi superficiale, persino sconsiderato, a viaggiare per il mondo per parlare con quei sopravvissuti, gente che non aveva letteralmente potuto salvare altro che se stessa, portandomi dietro il ricco campionario di fotografie che la mia famiglia possedeva da anni e che avevano popolato i miei sogni, esaminate con attenzione maniacale, raffiguranti volti che per me non avevano alcun reale significato emotivo. Per quelle persone, invece, rievocavano come d’incanto il mondo e la vita cui erano stati strappati tanto tempo prima. Quanto ero stato stupido e insensibile. Quando la signora Grossbard disse: «Erano i suoi genitori» compresi che non si stava limitando a confermare l’identità di quelle persone: era un modo per comunicare l’emozione di trovarsi davanti volti che non vedeva da sessant’anni e che considerava scomparsi per sempre, fisionomie in grado di rievocare la sua perduta giovinezza. «Questi erano i genitori della mia amica». Probabilmente reputava inopportuna l’inaspettata intromissione nella sua vita di un giovane americano che le mostrava foto della sua amica del cuore e dei suoi genitori, lontani parenti a lui sconosciuti, chiedendole di sceglierne una, come fossero carte in un mazzo, quando lei stessa non possedeva fotografie dei propri genitori. E cosí quella foto studiata infinite volte sin dall’adolescenza, improvvisamente mi fece comprendere la strana situazione in cui si venivano a trovare le persone a cui anelavo porre domande, ricche di memoria ma povere di ricordi, al contrario di me.

Il significato delle immagini – come possano costituire un divertimento per alcuni, e suscitare una profonda, persino sconvolgente commozione per altri – è il tema di uno dei passi piú celebri della letteratura classica. Nell’Eneide, il poema epico di Virgilio che per quanti sono sopravvissuti a catastrofiche distruzioni riveste un particolare significato, l’eroe, Enea, è un giovane principe troiano scampato all’incendio di Troia (la cui celebre guerra è narrata nell’Iliade di Omero, opera piena di vorticosi, intricati aneddoti). Dopo aver perso i suoi cari e gli amici, dopo aver visto la propria città annientata, un’intera civiltà scomparsa, Enea si mette in viaggio per il mondo in cerca di un luogo in cui ricominciare una nuova esistenza. Prima di fondare Roma, Enea, sconvolto, arriva a Cartagine, nell’Africa settentrionale, anch’essa fondata (come apprendiamo nel I libro dell’Eneide) da esuli braccati e disperati guidati da Didone, di cui Enea si innamora ma che poi abbandona, spezzandole il cuore. Giunti nella nuova città brulicante di vita, Enea e un compagno girovagano per le strade, colmi di ammirazione di fronte agli edifici e ai monumenti appena eretti. All’improvviso, in un tempio imponente, i due uomini sono attratti da un dipinto raffigurante scene della guerra di Troia. Per i cartaginesi quel conflitto era semplicemente un motivo decorativo, un soggetto idoneo ad adornare le mura di un tempio; per Enea, naturalmente, riveste ben altro significato, e davanti a quell’immagine che narra la sua vita scoppia in lacrime e proferisce un doloroso, celeberrimo verso, che impregnerà tanta parte del tessuto della civiltà occidentale da ritrovarsi ovunque: è diventato il nome di un gruppo musicale, di siti web e blog, il titolo di un’opera, di un romanzo di fantascienza, di una rivista, di un testo accademico. Contemplando i tragici avvenimenti della sua esistenza raffigurati sulle mura di un tempio in una città sconosciuta, estranea alla guerra che aveva cancellato la sua famiglia e la sua città, Enea esclama: «Sunt lacrimae rerum», «Si versano lacrime sulle sventure».

Le parole di Meg: «Questi erano i suoi genitori» me la riportarono alla mente, come accade ogni qual volta mi trovo di fronte alla terribile discrepanza tra il significato di immagini e storie interessanti, edificanti o tutt’al piú estremamente commoventi, ma di cui non ho esperienza, e quello che invece rivestono agli occhi di persone come quelle che avevo davanti, per le quali quelle stesse immagini e storie rappresentavano la loro vita. Nella mia mente, quel verso in latino è una sorta di didascalia che ammonisce in modo pregnante sulla distanza incolmabile creata dal tempo. Loro vissero lí, noi no. Vi sono lacrime per le nostre disgrazie; tutti, per una ragione o per l’altra, piangiamo.

«Lei morí, ma le fotografie si sono salvate» aveva detto la signora Grossbard con una punta di ironia, caratteristica che la contraddistingueva, come avrei scoperto nei giorni seguenti. In quel frangente ricordai la storia delle fotografie della signora Begley, il modo in cui le aveva recuperate. Fu il giorno che mi raccontò della sua giovinezza, di sua madre e del tentativo di salvare i suoceri, i cui cadaveri aveva visto portare via su un carro.

«Una vera Rebecca, un’autentica bellezza semitica. Come posso spiegarle?».

Quindi, impugnando il bastone e puntellandosi con il gomito sul bracciolo della poltrona dallo schienale rigido, si issò in piedi a fatica e si avviò lentamente verso la camera da letto, e senza proferire verbo mi fece segno di seguirla. Si fermò davanti a un comò. Dal soggiorno avevo notato spesso dozzine di fotografie stipate su ogni superficie disponibile, che ritraevano il figlio e i nipoti. Il ripiano immacolato del comò era ricolmo di fotografie molto vecchie. Le raccolse e me le passò una per una, fugacemente, indicandomi le persone ritratte, riponendole poi con cura. Mi mostrò i suoi genitori, i cui volti, a essere onesti, non ricordo bene; quel giorno del 2002 ero convinto di avere ancora parecchie occasioni per osservarli e chiedere di loro. Cosí non vi posi la dovuta attenzione, né prestai troppo ascolto ai suoi racconti, e ora che cerco di richiamarli alla mente rammento vagamente la figura di una donna attraente con una stola di pelliccia, e una vecchissima fotografia che ritraeva un anziano signore con l’espressione seria, vestito di nero, l’aria di un rabbino, o forse questa impressione era dovuta al copricapo tondo dalla foggia orientaleggiante che indossava, tipico di uomini di una certa età e di un determinato periodo storico.

Però ascoltai con estremo interesse il racconto di come era tornata in possesso di quelle antiche fotografie di famiglia risalenti alla sua adolescenza, a Rzeszów e Cracovia; mi ero infatti chiesto come fosse riuscita a conservarle dopo la rocambolesca fuga dalla sua confortevole casa in via 3 Maggio, dove la Gestapo si era acquartierata. Quando ripose accuratamente l’ultima fotografia, le chiesi se le aveva portate con sé, magari nascoste nella fodera del cappotto, durante la fuga con il bambino, passando da un nascondiglio all’altro, cambiando di continuo identità.

«Achhh!» esclamò la signora Begley, lanciandomi un’occhiata risentita. «Certo che no. Crede forse che fossi pazza? Venga, le racconto come andò».

Tornammo lentamente nel soggiorno. Prese di nuovo posto sulla poltrona e mi narrò l’intera vicenda. Dopo la guerra, quando si riuní al marito, il famoso medico di Stryj che, come molti suoi colleghi, era stato precettato dall’esercito sovietico in ritirata nel 1941, fu contattata da una persona che aveva preso possesso della sua abitazione, la casa che non ero riuscito a individuare nella giornata trascorsa a Stryj, l’estate precedente.

«Costui mi disse di aver trovato un pacco di mie fotografie» spiegò la signora Begley, «e se desideravo averle avrei dovuto mandare del denaro a un certo indirizzo».

A quel punto fece una smorfia, con un’espressione che tradiva un certa ironia.

«E cosí feci per un po’. Mandavo dei soldi e lui mi spediva una, due fotografie».

Mi astenni dal fare commenti. Cercavo di immaginare quanto sarei stato disposto a pagare per riscattare il mio passato.

«Ma alla fine mio marito si arrabbiò, ne aveva abbastanza, e cosí smisi».

Rimase un attimo in silenzio, mentre lo sguardo saettava sulle mensole zeppe di fotografie di Louis e della sua famiglia.

«E adesso, come vede, ho tante fotografie» concluse.

A casa di Jack Greene le fotografie di Shmiel, Ester e Bronia servirono ad allentare la tensione, e la conversazione sulla famiglia scomparsa del mio prozio divenne d’un tratto vivace e alquanto caotica. Per lunghi anni, non sapere praticamente niente di loro era stato motivo di frustrazione. Adesso, invece, avvertivo un certo abbattimento per il motivo opposto: non riuscivo a stare dietro a quella girandola di informazioni. Non sapevo a chi prestare ascolto, dove piazzare il microfono del registratore, captavo brani di conversazioni che arrivavano da ogni parte; mi volsi verso Matt con espressione angosciata, mentre i quattro anziani superstiti di Bolechow ciarlavano tra loro, e mi lamentai: «Sto perdendo tutto».

Jack Greene stava dicendo: «Ricordo gli Jäger, ricordo Shmiel Jäger, ricordo Itzhak Jäger – lo sapevi che si stabilí in Palestina nel 1930?».

«Sí» risposi, «lo sapevo». Itzhak, il fratello a cui mio nonno era piú affezionato, come mi aveva rivelato mia madre, era stato trascinato via da Bolechow con i due figli piccoli dalla moglie, fervente sionista, per stabilirsi in Medio Oriente. Dal lato opposto del tavolo Boris Goldsmith sorrideva, cercando di farsi udire.

«Ricordo» disse «che fu il primo a possedere una radio in città. Era grande – con le mani mimò una grossa scatola – con una lunga antenna».

Aveva una pronuncia gutturale, mi ricordava tanto mio nonno.

«Aveva un’antenna molto alta» continuò Boris. «Eppure non si sentiva... Fu anche il primo ad avere il telefono».

La prima radio, il primo telefono. Un pesce grosso in un piccolo stagno. Mentre Boris rammentava quei particolari, per me fondamentali perché confermavano l’idea che mi ero fatto di Shmiel, nella mia memoria fecero capolino i frammenti di un’altra storia di elettrodomestici e status sociale, anche se il ricordo preciso riaffiorò solo quando tornai a casa e chiamai mia madre. «Mio padre regalò a zio Izthak e a zia Miriam un frigorifero, il primo di Haifa» mi rammentò mia madre in quella telefonata. «Non lo avevano, e quando finalmente la zona dove vivevano fu servita dall’energia elettrica, mio padre ritenne che avessero bisogno di un frigorifero e glielo spedí. Izthak e Miriam divennero famosi in città!». Ma quel pomeriggio in Australia non ricordai questo aneddoto.

«E cosí lei lo conosceva bene?» domandai a Boris Goldsmith.

«Lo conoscevo molto bene!».

A quel punto non seppi piú cosa domandare. Questa fu la singolarità di quel viaggio: alla fine eccomi lí, a conversare con persone che li avevano conosciuti bene, persino intimamente, e non sapevo da dove cominciare. Mi sentivo come davanti a una porta chiusa, con un voluminoso mazzo di chiavi: quale scegliere? Mi rendevo conto di quanto fossi impreparato. Cosa si può conoscere di un individuo? Come descrivere una personalità, un’intera esistenza? Farfugliando, posi a Boris Goldsmith un’altra domanda.

«Che tipo di persona era?».

Boris parve sorpreso.

«Una persona ordinaria» rispose lentamente. «Faceva il macellaio. Possedeva due automezzi. Trasportava la carne da Bolechow a Lwów».

Macellaio, gli automezzi, Lwów. Questo lo sapevo già, o avrei potuto supporlo. Mi sentii impotente.

«E conosceva Ester?» gli chiesi sempre farfugliando.

«Oh, certo... Ero spesso ospite da loro. Abitavano proprio dall’altra parte della strada, di fronte. Io vivevo lí prima che si trasferissero...».

Aveva abitato proprio di fronte a loro! In quell’attimo ricordai l’emozione provata diciotto mesi prima, a casa di Pyotr e Olga, quando quest’ultima aveva esclamato: «Znayu, znayu», «li conoscevo, li conoscevo». Allora non avrei mai sperato di incontrare un giorno qualcuno che li conosceva ancora meglio. E ora eccomi lí, e tutto quel che riuscii a dire fu: «Ricorda quando andarono ad abitare lí?».

Boris scosse il capo dispiaciuto, e rispose: «Non ricordo. È passato cosí tanto tempo».

Pronunciò le parole cosí tanto tempo come fosse l’inizio o la fine di una favola. Seguí qualche attimo di silenzio, poi Boris proseguí.

«La casa c’era già. Quando vi si stabilí cominciò a ristrutturarla. La trasformò. Poi acquistò due autocarri Studebaker. Era uno spedizioniere, era in società con un certo Schindler».

Lanciai un’occhiata a Matt, che sorrise.

Boris continuò: «Quando nel 1939 arrivarono i russi gli sequestrarono gli automezzi, e lui andava nelle campagne a comprare bestiame per il governo».

Bestiame. Mio nonno avrebbe pronunciato: bastiame.

«Comprava bestiame per il governo?» ripetei. Era un particolare interessante: mi ero sempre chiesto come tirasse avanti durante i due anni di dominio sovietico, tra il 1939 e il 1941.

Bob interloquí: «Per il governo, perché in quel periodo fu assunto dal governo».

«Fu assunto dal governo!». Boris assentí con il capo, confermando ad alta voce: «Sí, i comunisti!».

In seguito mi capitò di leggere la testimonianza di un sopravvissuto relativa agli anni dell’occupazione sovietica: la liquidazione e la nazionalizzazione di tutte le attività commerciali; le imposte insopportabilmente elevate, la disintegrazione della moneta polacca, lo złoty, con il conseguente esaurimento della liquidità, le file davanti ai pochi negozi, le inaspettate deportazioni notturne in Siberia di «controrivoluzionari borghesi» – insomma, il sistema sovietico si rivelò un illusorio miraggio. Leggendo tutto ciò cercavo di immaginare cosa dovette significare per Shmiel andare nelle campagne a comprare bestiame per il governo, lui che anni prima aveva rinunciato a vivere negli Stati Uniti, per cercare di ricostituire le fortune della famiglia. La liquidazione dell’antica attività, il sequestro dei due Studebaker, l’assunzione da parte di qualche anonimo funzionario sovietico dell’incarico un tempo ricoperto dal presidente del consorzio dei macellai e, infine, l’assegnazione di un mortificante lavoro umile – per quanto, almeno, inerente all’attività già esercitata. In effetti, solo dopo aver appreso da Boris quell’informazione cominciai a considerare Shmiel come un macellaio, una persona la cui fonte di reddito dipendeva dagli animali, come già per generazioni di suoi antenati. Quando, nella mia infanzia, mio nonno si fermava da noi, capitava che io o mia madre lo accompagnassimo con la station wagon al centro commerciale piú vicino dove, tra il negozio di un barbiere e una farmacia, c’era una macelleria kasher. Questa botteguccia, un bugigattolo sempre spaventosamente freddo per gli spifferi che filtravano dagli infissi decrepiti, zeppo di confezioni di plastica contenenti fegato e carne imbottita, apparteneva a due fratelli con i quali, una volta arrivati lí, mio nonno passava ore a conversare in yiddish. Mi chiedevo spesso perché ci andassimo pur non dovendo comprare niente; fu solo quando Boris disse «andava nelle campagne a comprare bestiame per il governo» che compresi perché mio nonno si recava lí: non solo per conversare in yiddish, ma per parlare dell’attività commerciale di famiglia.

Ascoltando Boris mi sovvenni di un particolare. Se Shmiel a un certo punto si era stabilito nella casa di fronte a quella di Boris Goldsmith, allora l’abitazione che avevamo visitato a Bolechow, l’antica casa degli Jäger del lotto 141 dove adesso vivevano Stefan e Ulyana, non era, come credevo, quella in cui aveva vissuto la sua famiglia prima dell’ultima, fatale destinazione, qualunque essa fosse. Volevo accertarmene, cosí domandai a Boris:

«Quando si trasferí lí aveva già le quattro figlie?».

Boris parve sorpreso. «Aveva tre figlie» rispose. «Io ne ricordo tre».

«Be’» esitai, «erano quattro, ma...».

«Non mi sembra che fossero quattro. No, non credo proprio...».

Boris prese la fotografia di Shmiel, Ester e Bronia, che, passata di mano in mano, era arrivata davanti a lui. Raccolsi altre foto, mi sporsi sul tavolo verso di lui e indicandole elencai: «Lorka, Frydka, Ruchele e Bronia». Dalla parte opposta del tavolo, all’improvviso Meg Grossbard saltò in piedi.

«E Bronia!» esclamò. «Si!» soggiunse con un sorriso.

Ma Boris non era convinto. «Io ne ricordo solo tre» insisté. «Sono sicuro che aveva solo tre figlie».

A quel punto Sarah Greene commentò con un sorriso: «Be’, lo sapranno, dopo tutto erano loro parenti!».

Scoppiarono tutti a ridere. Temevo di offendere Boris con la mia insistenza, lasciando intendere che non mi fidavo nella sua memoria.

Da parte sua, Boris lasciò cadere il discorso, tagliando corto in tono burbero: «Era macellaio. Non ricordo la sua famiglia».

«Ricorda che aveva un fratello emigrato in Palestina?» domandai.

«Non conosco suo fratello» rispose bruscamente Boris. «So solo che aveva una famiglia».

Per cambiare argomento chiesi ai presenti se a quel tempo a Bolechow vi fossero altri Jäger. Mio nonno mi aveva detto di avere dei cugini che vivevano in città – del ramo Jäger, presumevo, imparentati con sua zia Sima, nella cui tomba mi ero casualmente imbattuto al cimitero di Bolechow.

«È quello che ho appena chiesto a Jack» esclamò la signora Grossbard, voltandosi verso di me. «Nella rynek c’erano degli Jäger. Erano gli zii di Dusia Zimmerman... i fratelli di sua madre, una Jäger. Avevano un negozio di dolciumi, una cukierna».

Si rivolse a Jack in polacco, chiedendogli la parola equivalente in inglese. Sarah Greene suggerí: «Un caffè?».

Meg protese la mano ben curata, scuotendo il capo:«No, no, no, no».

Nel corso di quel pomeriggio mi resi conto che quella negazione ribadita per quattro volte era un intercalare a cui ricorreva quand’era irritata per le inesattezze altrui. Aveva una voce ferma, il tono grave.

«Non un caffè, scusate» specificò. «Non c’erano caffè».

Scoppiarono tutti a ridere, non so se per l’irritazione palesata da Meg o per l’assurda idea che in un villaggio come Bolechow ci fosse qualcosa che somigliasse a un caffè.

«Conoscevo Frydka sin da bambina» mi rivelò Meg. «L’ultima volta la vidi nel ’41, quando potevamo ancora circolare liberamente per le strade. Non ho mai saputo cosa ne fu di lei. Non ne ho idea. Ma Lorka la incontrai nel gennaio o nel febbraio del 1942, a casa di un’altra amica, con il suo ragazzo».

Sono abituato alle distorsioni e ai contorcimenti della sintassi della lingua inglese quando è inquinata dal polacco, ma non capii a chi era riferito l’aggettivo «suo».

«Il fidanzato di chi?» domandai a Meg.

«Il fidanzato di Lorka» rispose. «Si chiamava Yulek Zimmerman. Fu l’ultima volta che la vidi; Yulek aveva una sorella piú piccola, amica mia e di Frydka».

Mi spiegò che all’inizio del 1942, prima che agli ebrei di Bolechow fosse proibito di uscire dalle loro abitazioni, Meg era andata a trovare Dusia Zimmerman, e lí trovò il fratello maggiore di Dusia, Yulek, con Lorka Jäger, la sua fidanzata.

Quindi aveva un ragazzo, presi mentalmente nota.

Mentre Meg si dilungava nel racconto (che mi avrebbe ripetuto qualche giorno dopo, quando superate le difficoltà mi recai da lei e dal vecchio signor Grossbard), mi sforzavo di ricordare dove avevo già sentito il nome Zimmerman. In ultimo mi sovvenne: nel secondo giorno passato a Bolechow un anno e mezzo prima, alcune donne anziane che avevamo fermato per strada ci avevano detto di non conoscere nessuno Jäger, ma di ricordare la famiglia Zimmerman; non avevo chiesto ulteriori particolari, pensando che quella famiglia non avesse alcun legame con noi.

«Cosí vi conoscevate sin da bambine?» chiesi a Meg, riferendomi a Frydka.

«Oh sí, siamo cresciute insieme».

«Quindi conosceva anche le altre sorelle».

«Certo» rispose con una smorfia. «Un po’ meno la piú piccolina, ma le altre...».

La voce le morí in gola e si abbandonò a un mesto sorriso. «Andavo spesso a trovarle a casa» aggiunse dopo qualche attimo. «Era una famiglia deliziosa, erano tutti estremamente cordiali».

Dopo un momento di silenzio, proseguí: «Ricordo che avevano una casa a un solo piano, ma spaziosa».

Provai di nuovo quella sensazione frustrante di sconcerto – per certi versi, ero arrabbiato con me stesso. Lei li aveva conosciuti intimamente, e io non riuscivo a formulare le domande adatte a stimolare la sua memoria, per rievocare il vissuto di quella famiglia scomparsa. Le chiesi di parlarmi di Ester, specificando che di lei non sapevamo praticamente nulla.

«Be’» rispose scrollando le spalle, «cosa posso dirle? Era una persona cordiale, amabile, e... come dire... non posso aggiungere altro, perché la vita...».

Per qualche istante calò il silenzio; poi, con un risolino, Sarah se ne uscí con una battuta: «Sarà stata come tutte le altre madri ebree!».

Meg reagí. Avevo già notato che non gradiva lasciare agli altri l’ultima parola; come tutti – me compreso, naturalmente – voleva mantenere il controllo della conversazione di cui era la protagonista.

«No, no, no, no» esclamò. «Era una persona cordiale, aveva un carattere allegro. Suo marito lo vedevo di rado, era quasi sempre fuori, ma lei era sempre in casa».

La frase «come tutte le altre madri ebree» mi fece balenare un’idea. Forse avrei dovuto cominciare a considerare i miei parenti scomparsi semplicemente come persone ordinarie, e non come icone ingiallite dal tempo. Decisi di provocare la signora Grossbard.

«Dunque» le dissi, «lei ha conosciuto quelle ragazze sin da bambine, e poi da adolescenti. Erano in buoni rapporti con i genitori o si lamentavano?».

Parve confusa, come se non riuscisse a capire a cosa miravo.

«Senta» replicò lentamente, «eravamo molto giovani quando scoppiò la guerra...».

Infatti. L’archivio di Stato polacco mi aveva mandato una copia del certificato di nascita di Frydka: 22 ottobre 1922. Non aveva ancora diciassette anni quando iniziò il conflitto, nemmeno diciannove quando i sovietici si ritirarono dopo l’invasione tedesca, e probabilmente ventuno quando morí – se era attendibile la voce secondo la quale era fuggita nella foresta per unirsi ai partigiani dei fratelli Babij nel 1943, circostanza naturalmente non appurabile con certezza. Sapevo bene che quelle ragazze erano molto giovani quando scoppiò la guerra, ma il riserbo di Meg di fronte alla mia richiesta di parlarmi di Frydka adolescente era sospetto. Avevo la sensazione che volesse nascondere qualcosa.

Come scoprii in seguito, non mi sbagliavo.

A quel punto Bob Grünschlag interloquí: «Chi oserebbe lamentarsi dei propri genitori?» esclamò con un sogghigno.

Nella risata generale che seguí, colsi una frase di Meg bisbigliata a Jack: «Non ricordo esattamente quando Frydka... Era con Tadzio Szymanski? Era con Tadzio?».

In parte per la mia ignoranza dei nomi polacchi, un po’ per il modo quasi irriconoscibile in cui lo pronunciò, non compresi bene quel nome.

Cosí chiesi chi fosse quel Tadzio o Stadzio Szymanski.

«No, no, no, no» si affrettò a dire Meg con voce ferma. Da giovane doveva essere una donna autoritaria, mi venne da pensare. Poi addolcí il tono, come per dare a intendere che si trattava di una figura di secondaria importanza.

«Frydka era in rapporti amichevoli con un tale, che lei non conosce, Jack lo ricorderà». Lo sguardo di Meg si perse oltre Bob, al quale disse: «Tu non sai niente».

Jack la corresse: «Ciszko Szymanski».

«Sí. Ciszko» ripeté annuendo.

Lo pronunciò Chissko. Domandai di nuovo di chi stavano parlando.

«No, no, no, no. Niente».

«Niente?».

«Stavo cercando di ricordare un ragazzo non ebreo» minimizzò Meg, chiaramente infastidita.

«Qualcuno usciva con un ragazzo non ebreo?» insistei.

«No, aspetti» tagliò corto Meg. «No, no, no, no. Questo non si deve sapere».

Jack rise, e indicandomi disse: «Vedi? Stai scoprendo qualcosa, qui!».

Risero tutti eccetto Meg. Avevo la sensazione, vaga ma inequivocabile, come avviene per intuizioni del genere, di essermi imbattuto in un vecchio pettegolezzo.

Meg mi chiese: «Conosce quella commedia americana dove si dice “Non so nicht?”». Naturalmente la conoscevo: Gli eroi di Hogan, la divertente sitcom ambientata in un campo di prigionia nazista trasmessa negli anni Sessanta, nella quale compariva un personaggio, l’obeso sergente Schultz, che sebbene in combutta con i prigionieri di guerra americani, adorabili buffoni, insisteva sempre con il suo Kommandant che lui era innocente e non aveva visto niente, ripetendo in continuazione «Non so nicht!», battuta che produceva invariabilmente un effetto comico.

«Be’» proseguí Meg, quando risposi annuendo.

Ma lí non eravamo in televisione. Non si trattava di una commedia. La vicenda che mi voleva tenere nascosta era la ragione per cui avevo percorso in aereo quindicimila chilometri, deciso a parlare con lei.

«Cosí a Frydka piaceva quel ragazzo non ebreo» incalzai.

«Non lo so, non c’ero» s’incaponí Meg.

«Sarebbe stato un avvenimento, no?» commentai.

Bob, gongolante all’idea di punzecchiarla un po’, colse la palla al balzo: «Sarebbe stato un grande avvenimento!». A quella battuta Meg reagí con un sorriso acido.

«Questo è un eufemismo. L’eufemismo dell’anno» replicò con un filo di voce. Tuttavia si ostinava a negare che Frydka Jäger avesse preso una cotta per quel ragazzo cattolico, una vita fa, quando quella storia d’amore avrebbe fatto scalpore; e comunque, ormai, a chi interessava piú? La moglie di mio fratello Andrew non è ebrea; la consorte di Matt è di religione greco ortodossa. Per un attimo mi chiesi cosa stesse pensando Matt riguardo a quella rivelazione.

Meg si era intestardita. «Non lo so, non ne fui testimone».

«Non le sto chiedendo di testimoniare» ironizzai. «Ma era la sua migliore amica, deve averle confidato qualcosa».

Meg rispose con un sospiro: «No, no, questo accadde durante la guerra, non prima. Dio non voglia! Una cosa del genere non sarebbe mai potuta accadere prima della guerra».

Quella frase, naturalmente, era un’ammissione in piena regola. Fino a quel momento Frydka era solo il volto di una ragazzina su qualche fotografia; adesso cominciava a delinearsi una personalità, una storia. E cosí amava un ragazzo polacco e ne era ricambiata, pensai tra me con un sorriso.

Convinto che fosse quella la storia inedita da raccontare a mia madre, ai suoi cugini, ai miei fratelli, non appena fossi tornato a casa, mi appoggiai allo schienale della sedia e decisi di cambiare argomento, per non correre il rischio di alienarmi del tutto le simpatie della signora Grossbard, che non aveva certo un’espressione allegra. Fu allora che Jack, protendendosi in avanti all’altro capo del tavolo, a voce alta rivelò: «Lascia che ti dica una cosa. Quel ragazzo perse la vita a causa di Frydka».

«Un momento» dissi. «Come hai detto?».

Jack abbassò il tono della voce. Avevano smesso tutti di parlare e si erano voltati a guardarlo. Lui mi fissò e ripeté, scandendo le parole, come a sottolinearle.

«Il ragazzo... perse... la vita... per causa... sua».

Per qualche istante nessuno fiatò.

«Puoi spiegarti meglio?» gli domandai.

«Be’, vedi» cominciò, «queste tre ragazze si erano unite al gruppo partigiano dei Babij, aiutate da tre amici. Tre ragazze di Bolechow: Frydka, Dunka Schwartz, e la terza era... la sorella dei due giovani che scamparono alla morte con i Babij, Ratenbach».

Non avevo idea di chi fossero, ma non lo interruppi. Aspettai che continuasse.

«Quei tre giovani presero a ben volere le ragazze» proseguí, «le aiutarono a rifugiarsi nella foresta dove si nascondevano i Babij. La foresta sorgeva dalle parti di Dolina, circa quattrocento ebrei si erano uniti ai partigiani».

Annuii: già un anno prima, al telefono, aveva accennato a quella storia.

«Naturalmente anche noi ci rifugiammo nella foresta, io Bob e mio padre. Cosí perdemmo i contatti. Quando tornammo, venimmo a sapere che quei tre ragazzi erano stati...».

Fece un gesto energico con il palmo della mano destra verso il bordo del tavolo, come a demarcare una zona.

«... erano stati portati in un campo fuori Bolechow e uccisi» concluse.

«Perché avevano aiutato le ragazze» dedussi. «Perché avevano aiutato le ragazze» confermò. Ecco una vicenda da raccontare, pensai.

Comunque appresi il resto della storia di Frydka e di Ciszko solo quando mi recai in Israele, a Stoccolma e a Copenaghen. Quel pomeriggio, a Sidney, non tornammo piú sull’argomento: era evidente che la signora Grossbard non avrebbe rivelato altro, anche se avessimo insistito. Chiesi invece di precisare la cronologia degli avvenimenti durante l’occupazione nazista.

«In che giorno arrivarono i tedeschi?» domandai.

Presero a borbottare, finché Meg disse, piú a se stessa che agli altri: «Il 1º luglio del 1941. Fu allora che vidi le prime pattuglie, li vidi arrivare».

Aggiunse che tre settimane dopo giunsero alcune unità fasciste ungheresi, che si fermarono due mesi.

«No» interloquí Jack, «rimasero solo qualche settimana, poi furono sostituiti dagli slovacchi».

Bob ricordava che i tedeschi erano arrivati a settembre, al che Jack replicò che «ufficialmente» i tedeschi erano arrivati il 1º luglio, ma erano stati preceduti da reparti ungheresi che avevano varcato le montagne, ed erano rimasti «alcune settimane».

Non ero particolarmente interessato alle date precise. «Quale fu il primo avvenimento saliente?» chiesi. Cercavo di farmi un quadro di quei primi momenti che precedettero gli orrori, uno sfondo in cui inserire Shmiel. Cosa ricordavano, com’era la situazione.

«Innanzitutto» rispose Jack «gli ucraini cominciarono ad ammazzare gli ebrei. Sai, chi aveva conti in sospeso...».

«Vedi» interloquí Bob «se ce l’avevi con gli ebrei, li uccidevi. Ti faccio un esempio. Dopo la ritirata dei sovietici, quell’estate del ’41, un sacco di giovani ebrei reclutati dai russi tornarono a Bolechow. Gli ucraini li aspettavano sul ponte, li guardavano negli occhi, e se reputavano che qualcuno fosse ebreo lo gettavano nel fiume. E poiché sotto il ponte era pieno di massi, puoi immaginare cosa accadeva».

Annuii, anche se, non avendo mai assistito a simili eventi, trovavo difficile figurarmi la scena.

L’accenno al fiume, lo stesso dove Frydka aveva fatto delle scampagnate – nel frattempo Meg mi aveva mostrato tutte le fotografie dell’album di Pepci Diamant che ritraevano le ragazze con gli sci, in costume, che facevano capolino con espressioni divertite da cespugli sulla riva di un lago, i capelli legati con dei fazzoletti – mi suscitò un ricordo da lungo tempo dimenticato. Il Sukiel, il fiume che attraversava Bolechow, dove da ragazzo mio nonno andava a pescare trote, era già stato teatro di scene terrificanti. Mio nonno mi aveva raccontato una storia risalente alla prima guerra mondiale. La cittadina si trovava proprio nel mezzo degli eserciti austriaco e russo, e veniva continuamente bombardata; durante i cannoneggiamenti lui, i fratelli e le sorelle – tutti eccetto Shmiel, già al fronte a combattere per l’imperatore – trovavano riparo nei boschi intorno alla città. Poiché alle volte quei terribili bombardamenti avevano luogo di notte, la madre aveva loro ordinato di legare le scarpe al collo prima di andare a letto, cosí nell’eventualità di una fuga precipitosa non avrebbero perso tempo a cercare le scarpe. Una notte, non avendo seguito il consiglio della madre – morale della favola: bisogna sempre prestare ascolto ai propri genitori – mio nonno non riuscí a trovare le scarpe mentre cadevano le prime bombe; scappò a piedi nudi, e insieme a Ruchel, Susha, Itzhak, Yidl e Neche, si precipitò sulla strada; ora, per raggiungere il bosco dovevano attraversare quel fiume, il Sukiel, ma l’acqua ribolliva per le bombe e lui si bruciò i piedi.

Una volta un bombardamento durò quasi un’intera settimana, poteva continuare mio nonno, e per chiarire questo punto cominciava un’altra storia. Erano rimasti intrappolati nella foresta per diversi giorni, terrorizzati all’idea di tornare in città, e per mangiare la sua famiglia e un gruppo di concittadini erano stati costretti a cacciare conigli. Accompagnava la storia con uno sguardo significativo, sapevo bene a cosa alludesse: quella di un animale cacciato non è carne kasher. Mio nonno veniva da una lunga schiatta di macellai ebrei; erano ben consapevoli di questo, «Ma quando è in gioco la vita, Dio perdona!» se ne usciva a quel punto...

Cosí quella notte si era lessato i piedi nell’acqua bollente del Sukiel. Ma la storia non finiva qui. Dopo una pausa a effetto, riprendeva il racconto. «Quella notte, un mio compagno di scuola morí bruciato nel fiume». Ancora adesso, al pensiero di quella parola, «bruciato», mi vengono i brividi. Chi può dire se fosse vero? «Quando tornammo in città, giorni dopo» concludeva, «trovammo la casa semidistrutta».

Ripensavo a questi racconti mentre Jack e Bob rievocavano la scena degli ucraini che scaraventavano gli ebrei giú dal ponte, i primi giorni di quel periodo terribile, oppure sulla riva del fiume, come aveva precisato Jack, mentre li uccidevano con le armi da fuoco.

«Ti ricordi quando ammazzarono Gartenberg?» chiese a suo fratello.

Bob annuí. «Sí, ricordo».

Recordo.

«Fu sotto il ponte» specificò Jack.

«Quello fu solo l’inizio» chiosò Bob.

Quel pomeriggio, per la prima volta, mi feci un quadro preciso della prima Aktion. Desideravo scoprire piú particolari possibile. Fu allora che Ruchele trovò la morte.

«La prima Operazione dei tedeschi» cominciò Bob, che voleva chiarire la differenza tra lo sterminio organizzato dei nazisti e le vendette casuali e private opera di alcuni ucraini, gente che viveva fianco a fianco congli ebrei «come una grande famiglia», per usare l’espressione di una gentile, anziana donna ucraina incontrata a Bolechow, «ebbe luogo il 28 ottobre del 1941».

Meg annuiva, il capo chino sul tavolo, l’espressione assorta. Poi, lentamente e distintamente, scandí: «Era un martedí».

Bob continuò: «Ne rastrellarono tra i settecento e i...».

Jack e Meg lo interruppero all’unisono: «Mille» precisarono.

«Mille» ripeté Bob. «Li rinchiusero per circa trentasei ore nel Dom Katolicki, il centro della comunità cattolica; i tedeschi bevevano sul palco, li costrinsero a genuflettersi, si ubriacarono e cominciarono a sparare nel mucchio. E dopo trentasei ore li caricarono su degli autocarri e li portarono fuori città, in un campo a Taniawa, dove avevano fatto scavare una fossa, e li uccisero tutti».

Questo mi raccontò Bob quella domenica, giorno del compleanno di mio nonno, quando Matt e io incontrammo i sopravvissuti di Bolechow. Alcuni giorni dopo, parlando da solo con lui, Bob mi disse: «Io ne ricordo settecentoventi, ma gli altri dicono che erano mille. Credo che avessero messo un’asse sulla fossa, li facevano salire sopra e sparavano. Con dei mitra, forse, non lo so. Ognuno cita un particolare diverso, a seconda di quel che ha sentito dire o di quel che ricorda».

«Come rastrellarono la gente durante la prima Operazione?» volli sapere. In famiglia circolava la storia di una certa lista in cui compariva Shmiel.

Bob rispose: «I tedeschi erano coadiuvati dalla milizia ucraina, i primi tempi avevano redatto una lista. C’erano i nomi degli ebrei piú in vista: dottori, avvocati, uomini d’affari. Volevano demoralizzare la città eliminando le personalità di spicco».

«E i tedeschi come avevano fatto a stilare questa lista?» domandai. «Come raccolsero quelle informazioni?». Erano appena arrivati, non potevano conoscere Bolechow e i suoi abitanti.

Bob spiegò che i collaborazionisti ucraini indicavano i nomi, le professioni e le abitazioni. «Credo che la lista comprendesse 140 o 160 nomi» affermò, «e se non trovavano le persone a casa, come accadde con mio padre, rastrellavano quelli che trovavano per strada».

«Avevano una lista, e Shmiel vi compariva» mi aveva detto una volta mio cugino Elkana; come avesse appreso questa notizia è ormai impossibile appurarlo. Doveva trattarsi della stessa lista di cui parlavano Bob e Jack. Eppure ero pressoché certo che Shmiel non fosse stato catturato durante la prima Operazione. Da Israele zia Miriam anni prima mi aveva scritto di aver sentito dire che Shmiel era stato ucciso nel 1944, con una delle figlie, dopo che si erano uniti ai partigiani; a un raduno di sopravvissuti dell’Olocausto mio fratello Matt aveva conosciuto un tale che aveva assunto il nome di Shmiel, una consuetudine di alcuni partigiani. E Jack, nel nostro primo colloquio telefonico, un anno prima, mi aveva riferito che a quanto ne sapeva lui solo Ruchele era stata catturata nella prima Operazione. Cosí conclusi che se Shmiel era su quella lista («cosa molto probabile», a sentire Jack) quel giorno, quando tedeschi e ucraini avevano bussato alla sua porta, non doveva trovarsi a casa.

«La gente a Bolechow mi ritiene un uomo ricco» si era vantato in una lettera. Se era cosí, alla fine questo gli si era ritorto contro.

Quel giorno a Sidney volli sapere come fu catturata Ruchele.

«Sfortuna» rispose Jack, pensieroso. «Vedi, c’erano quattro ragazze amiche intime. Ruchele e altre tre. Tre su quattro morirono quel giorno. Immagino che si siano incontrate da qualche parte – si erano date un appuntamento, poi vennero catturate e portate via».

Ascoltando quel racconto pensavo alla fotografia di Ruchele in mio possesso: una formosa ragazza bionda sorridente, con i capelli crespi dei Mittelmark ereditati dalla nonna, simili a quelli che avevo da adolescente. Una fanciulla graziosa, dolce, «tranquilla», secondo la descrizione di Jack. Nell’ottobre del 1941 aveva sedici anni...

Ma questo accadde in seguito. Adesso volevo saperne di piú di quella giovinetta che il mio interlocutore settantottenne aveva frequentato per almeno diciotto mesi piú di sessantaquattro anni prima. Quando gli avevo chiesto di descrivermi Shmiel, Boris aveva risposto: «Faceva il macellaio». Avevo sbagliato a non prepararmi le domande giuste, credendo stoltamente che fosse possibile farsi un’idea di qualcuno semplicemente domandando: Com’era? Certo, non sapeva granché; del resto, se qualcuno mi chiedesse di descrivergli un vicino di casa che quarant’anni fa viveva di fronte, probabilmente potrei solo rispondere: Faceva l’ingegnere, era una famiglia molto simpatica. E allora, cosa potevo aspettarmi? Inoltre la signora Grossbard, che serbava reminiscenze molto piú nitide degli altri, si mostrava troppo gelosa dei ricordi di Frydka per condividerli liberamente con me; era questo il motivo della freddezza, della peculiare reticenza avvertita sin dall’inizio. Poi, quando era venuta fuori la storia di Frydka e di Ciszko Szymanski, mi aveva come sbattuto la porta in faccia, era diventata sospettosa sui motivi che mi spingevano a porre tutte quelle domande, quasi temesse che il mio desiderio di conoscere i fatti, la ricerca di un dramma in grado di animare le vite altrimenti perdute di quelle persone, riducesse la sua Frydka a un pupazzetto, una marionetta.

Cosí, sino a quel momento il tentativo di riportare in vita gli scomparsi era fallito. Però avvertivo distintamente che Jack comprendeva il mio desiderio; bisognava solo trovare il momento giusto per farlo parlare. Molto incisivo nelle conversazioni, è invece all’antica in fatto di cortesia. Non interrompe mai l’interlocutore, ed è pronto a scusarsi quando si rende conto di aver sbagliato un nome o una data (al contrario, non ho mai sentito la signora Grossbard scusarsi, anche perché sembra che ricordi perfettamente). Questo suo riserbo, supposi, lo rendeva riluttante a entrare nei particolari della sua relazione con Ruchele, cosí feci in modo di parlargli da solo, il pomeriggio seguente, sempre lí da lui. L’ambiente era tranquillo – Sarah era uscita, aveva lasciato il dolce e il caffè – e la conversazione fu piacevole.

Rievocò i primi ricordi che serbava di Ruchele, risalenti ai quattordici anni, quando la incontrava alle riunioni serali alla Hanoar Ha Zioni, l’organizzazione sionista. «Si riuniva tutte le sere» mi spiegò. «Era organizzata per età, facevo parte di un gruppo di coetanei, e lei stava con ragazze della sua età».

«Ragasse» pronunciò. A quanto pareva, per gli ebrei adolescenti di Bolechow gli incontri della Hanoar rappresentavano la maggior occasione per socializzare. «In Europa» proseguí Jack «il pranzo principale era a mezzogiorno. La sera si mangiavano solo dei panini, e poi si andava agli incontri alla Hanoar. Direi che d’inverno le riunioni duravano, diciamo, dalle cinque e mezza alle dieci, d’estate dalle sette e mezza otto fino alle dieci. Ogni giorno, e il sabato dall’ora di pranzo fino a sera. Sapete, andavo a scuola con il treno, frequentavo la scuola superiore a Stryj, dovevo studiare, la giornata era impegnativa. Ma quelle ore alla Hanoar erano le piú piacevoli. Giocavamo, ballavamo le horas 9, si tenevano conferenze, cose del genere. Probabilmente conoscevo già le Jäger, ma è da allora che ne conservo memoria».

«Com’era?» domandò Matt.

Jack sorrise; dopo qualche attimo rispose: «Era bionda, a me piacevano le bionde. Era una bellissima ragazza, aveva capelli lunghi, come si chiamano quei...

(con la mano mimò dei boccoli che cadono sul collo)

«... e aveva le trecce. Mi sembra che avesse gli occhi verdi, uno (a quel punto portò l’indice e il pollice vicino all’occhio socchiuso, come a indicare una piccola quantità) con una spruzzata di castano.

«Insomma» concluse «era la mia cotta da adolescente, come si diceva, il mio amore, ne ero molto preso».

Domandammo come si conobbero.

Jack ci raccontò una storia divertente. «Non ero il primo ragazzo» ci spiegò. «C’era un tale che usciva con lei, piú grande di me di un anno, anche lui andava a scuola a Stryj. Mundzio Artman. Era un giovanotto molto religioso e il sabato non si recava a scuola – andava via il venerdí, restava fuori il fine settimana e tornava il sabato sera. Cosí mi disse: «Senti, bada a lei il sabato». Be’ è quello che feci! Lei si raffreddò nei suoi confronti e io mi infervorai. Avevo quattordici anni, forse tredici, eravamo coetanei».

«Quando a Bolechow si usciva, alla fine degli anni Trenta, che si faceva?» chiedemmo.

«Per lo piú ci si incontrava alla Hanoar, e comunque i ragazzi non erano separati dalle ragazze, facevamo tutto insieme. Discutevamo, parlavamo. Naturalmente era molto piú matura di me. Lo capii in seguito. Vedete, a me la scuola non piaceva. Be’, non ero portato allo studio!».

Rise bonariamente, con un velo di autocommiserazione. Quando disse «allo studio» sorrisi. Anni dopo questa conversazione, il figlio della signora Begley mi confidò che per lui la parte piú ostica della grammatica inglese erano le preposizioni.

«Mi ricordo» proseguí Jack, «quando portai la pagella alla fine dell’anno. Ruchele era lí sul treno, o forse a scuola, a controllare i miei risultati. Non vi dico la sua delusione quando li vide! Credo che alla fine si sia un po’ raffreddata nei miei confronti...».

Matt era di buon umore. «Voleva un dottore!» scherzò. Anch’io ero contento, ma per un’altra ragione. Mi era molto piaciuta l’espressione «piú matura di me». Conferiva a quella ragazza, di cui adesso posseggo una fotografia, una certa consistenza. Significava che aveva le idee chiare in fatto di ragazzi; probabilmente aveva un’elevata opinione di sé. Dopo tutto era una Jäger.

Domandai a Jack se Ruchele andava bene a scuola.

Jack rispose con un mesto sorriso: «Questo non lo so. Ma suppongo che Frydka fosse la piú intelligente, perché fu l’unica a frequentare le superiori. Forse i genitori decisero che solo lei doveva continuare gli studi. Forse Ruchele era brava a scuola ma Shmiel a quel tempo non poteva permettersi di mandare tutte e due alle superiori».

Rimase per qualche attimo in silenzio, poi aggiunse, come a giustificare Shmiel: «Le tasse scolastiche erano alte. E poi c’erano le spese di viaggio, i libri, le divise...».

Le divise le avevo viste. Tra le fotografie che il giorno prima Meg aveva tirato fuori dalla busta di plastica accuratamente piegata ce n’era una, tra le piú vecchie, recante la data del 1936, quando le ragazze avevano quattordici anni: ritraeva Meg, Frydka e Pepci Diamant davanti a uno steccato un giorno d’inverno. Tutte e tre indossavano pesanti cappotti invernali scuri a doppiopetto con il collo di pelliccia, abbottonati con le cinte, stivaletti bassi e berretti scolastici. I visi paiono giovanili e delicati, quello di Frydka reca ancora qualche traccia delle rotondità infantili. In questa foto appare piú grande rispetto a un’altra mostratami da Meg, un’istantanea che apparteneva a Pepci («che morí, mentre il suo album sopravvisse» mi ripeté una seconda volta esibendomi lafoto), in cui Frydka è stesa a pancia in giú, il braccio destro piegato davanti, il mento appoggiato sul dorso della mano, mentre con l’altra tiene aperto (guarda un po’) un album di fotografie. Ha lo sguardo intenso rivolto verso destra, gli occhi lievemente all’insú. C’è qualcosa di teatrale, di studiato nella foto; è ancora una ragazza, ma già in posa. Le guance sono tonde, mentre nelle altre foto di Meg – l’istantanea che reca la data del 1940, dove Frydka ha un fazzoletto legato attorno al capo, stile babushka, gli occhi scuri e lo sguardo sereno, assorto, fisso sull’obiettivo; le foto di gruppo dove Frydka, Mege l’amica scomparsa Pepci Diamant sono intente a sciare, nuotare, o in posa – Frydka appare già una splendida ragazza: alta, di carnagione scura, il fisico slanciato, con un lampo divertito negli occhi.

«Cosí Ruchele non andò alle superiori» stava dicendo Jack. «A quel tempo frequentava la terza media, e poi cominciò ad apprendere rudimenti di sartoria».

A Jack non lo dissi, ma quelle notizie le avevo desunte dalle lettere di Shmiel, come quella in cui aveva scritto:

Mi sento molto solo qui e i fratelli della cara Ester sono inaffidabili, non ho niente a che spartire con loro, pensa che non hanno voluto aiutare Lorka ad avviarla al mestiere di fotografo.

Non sto qui a dirvi, miei amati, quel che dicono persino gli estranei, che ho i figli migliori e piú raffinati di Bolechow; che vantaggio me ne viene? La cara Frydka ha finito le superiori, mi costa una fortuna e chi l’aiuterà a trovare lavoro? La cara Ruchele ha finito le medie con ottimi risultati e nell’ultimo anno ha cominciato a studiare per diventare sarta...

«Quando frequentava le superiori Frydka andava in treno a Stryj» proseguí Jack. «Era alta; sapete, le ragazze me le ricordo...».

Alzò una mano e disse: «Aspettate, vado a prendere una borsa».

Lo osservai divertito, mentre usciva di corsa dal soggiorno per tornare dopo qualche secondo con una vecchia valigetta mal ridotta, e mimò Frydka, da lungo tempo defunta, che correva a prendere il treno con la cartella.

«Vedete, portavano tutte la cartella cosí» spiegò, facendo qualche passo nella stanza, tenendo la valigetta bassa di lato, come fosse pesante, «perché era piena di libri. Ma Frydka era alta, era una ragazza energica, e camminava cosí».

Poggiò la cartella sul petto e sorreggendola con un braccio ci sfilò davanti con passo deciso, imitando Frydka.

«Era sempre tra le prime a scendere dal treno, e la portava cosí».

Ma Frydka doveva aspettare. Ora volevo sapere di Ruchele, la ragazza tranquilla ma volitiva, ben consapevole del ragazzo che faceva per lei: un giovane destinato a farsi strada nella vita, probabilmente come suo padre.

«Per quanto tempo sei uscito con lei?» chiesi a Jack.

«Un anno e mezzo, due» rispose.

«Che ricordo hai dei suoi genitori? Li vedevi spesso?».

Jack assunse un’espressione divertita. «Certo! Non dimenticare che ci conoscevamo tutti. Era poco piú che un villaggio. Conoscevo i genitori, le sorelle. Ma non ci parlavo, non mi sono mai fermato a conversare con loro... Avevamo tutti un nomignolo».

Il giorno prima mi aveva parlato dei soprannomi delle altre città; adesso se ne usciva con quelli delle persone.

«Il król!» esclamò all’improvviso. «Avevo una zia, la sorella di mia madre, che chiamava Shmiel Jäger il król – il re. Credo che stravedesse per lui».Trovavo difficile pensare che Shmiel potesse suscitare emozioni diverse dal dolore.

Jack proseguí, ridacchiando tra sé: «Parlava sempre di lui. Il re questo, il re quello. Il król. Forse era per il suo aspetto. Era il presidente del consorzio dei macellai, sapete, i macellai erano riuniti in un consorzio, e lui ne era a capo. Vendeva carne kasher, naturalmente, e ogni famiglia ebrea comprava quella che poteva permettersi».

Pensai a quanto avrebbe fatto piacere a mio nonno sentire quel ragazzo di Bolechow parlare in quei termini di Shmiel.

«Vedi» continuò Jack, «mio padre era benestante, ma non si sognò mai di acquistare un’automobile, nemmeno un cavallo col carretto. Invece Shmiel Jäger... A Bolechow c’erano solo due macchine, e una apparteneva a lui».

Ma ancora non volevo parlare di Shmiel; dovevo prima esaurire il discorso di Ruchele. Tirai fuori la sua fotografia, appartenuta a zia Sylvia, che gli avevo inviato per posta elettronica mesi prima, dopo quella lunga conversazione telefonica; una foto del suo passato, non del mio, speditagli senza riflettere sull’impatto emotivo che avrebbe suscitato in lui.

La prese teneramente e sorrise.

«Sí, me l’hai mandata. Era proprio cosí, una splendida fanciulla. Guarda il sorriso. Aveva un sorriso meraviglioso. Era proprio cosí nel ’39. Aveva un bellissimo cappotto, con il colletto di pelliccia».

Inconsciamente portò la mano al collo.

«Quando la vedesti l’ultima volta?» gli chiedemmo.

«L’ultima volta che la vidi fu a Yom Kippur nel 1941» rispose. «Stavamo pregando fuori dalla shtiebl».

Shtiebl: erano anni che non sentivo quella parola. Era una piccola shul, una casa di preghiera, di solito uno scantinato, una parte di un edificio piú grande. Forse con un certo disprezzo mio nonno chiamava cosí la sinagoga di Lubavitch dove si recava a pregare nell’ultimo periodo della sua vita, una casupola nell’Ottava strada di Miami Beach; vi andava non perché gli piacesse Hasidim, tutt’altro, ma perché era l’unica shul nei paraggi di casa sua, la casa dove alla fine si uccise.

«Stavamo pregando fuori dalla shtiebl» stava dicendo Jack, «sul retro c’era un giardino confinante con quello di una sua amica, Durst. Yetta Durst. Fu lí che vidi Ruchele».

Non fu la prima volta che pensai: «Ogni nome che cita di sfuggita è una persona, un individuo con una propria vita. Forse Yetta Durst aveva una cugina, uno zio a New York. Magari un figlio o un nipote di quella persona, un uomo o una donna di una quarantina d’anni, avrebbe cominciato le ricerche della scomparsa Yetta Durst, che infine lo avrebbe condotto in Australia, per incontrare Jack Greene...

«Yetta Durst» ripeté Jack, perso dietro i ricordi. Quando pronunciò di nuovo quel nome percepii un’ombra di soddisfazione: era lieto di rammentarlo.

«Vidi Ruchele, ricordo che arrivò mentre stavo pregando, ero fuori, pregavo fuori e lei giocava nel giardino con quella ragazza... o forse sapeva che mi avrebbe trovato lí».

Matthew chiese: «E cosa le dicesti?».

«Non molto» rispose Jack dopo un attimo di esitazione.

Era assorto.

«Non ricordo... Non ci eravamo lasciati, ma il rapporto si era allentato. Io ero ancora molto coinvolto, ma lei no. Sono convinto che desiderasse un ragazzo piú maturo. È quello che interessa di piú alle ragazze. Era Yom Kippur del 1941. Fu l’ultima volta che la vidi. E poi, sapete, quattro settimane dopo ci fu la prima Operazione. Venne uccisa quattro settimane dopo» concluse Jack.

È difficile da spiegare, ma in quel momento trovai strano che si parlasse della sua morte. Avevo la sensazione di cominciare appena a conoscerla.

Ho cercato spesso di immaginare cosa le accadde, per quanto puntualmente mi scontri con l’esiguità delle fonti di cui dispongo. In che misura si può conoscere il passato di coloro che sono scomparsi nel nulla? Si possono leggere libri, parlare con chi c’era, studiare le fotografie, recarsi nei posti dove quelle persone vissero, i luoghi degli avvenimenti. Qualcuno può rivelare: avvenne quel tal giorno, mi sembra si sia incontrata con delle amiche, era bionda.

Ma, inevitabilmente, sono solo approssimazioni. Sono stato a Bolechow, ma oggi la città è del tutto diversa, molti edifici sono scomparsi, altri irriconoscibili, l’operosità che la caratterizzava negli anni Trenta cancellata da sessant’anni di ristagno economico e povertà sotto il giogo sovietico. Quella da me visitata conserva solo una vaga somiglianza con il luogo dove Ruchele passò le ultime ore della sua vita. E se anche esistesse una fotografia della città, per dire, risalente al 28 ottobre 1941, giorno in cui Ruchele fu catturata, potrebbe suggerirmi l’esatta percezione di quel che vide mentre la portavano al Dom Katolicki? Non credo (ignoriamo che strada percorse, se procedesse a capo chino o si guardasse intorno nel tentativo di lanciare un’ultima occhiata alla città; se fosse consapevole che non l’avrebbe piú rivista). Insomma, cosa vide. E che dire degli altri sensi? L’aria di Bolechow aveva un suo odore particolare, per i reagenti chimici usati nelle concerie – ce n’erano oltre un centinaio, ci è stato riferito. Cosí, mentre Ruchele procedeva verso la morte, avvertiva quel sentore intenso? Qual è l’odore di mille persone terrorizzate condotte alla morte come bestie? E l’odore di una sala dove mille persone terrorizzate sono state rinchiuse per un giorno e mezzo, senza servizi igienici, con la stufa accesa, i corpi di decine di morti, trucidati con raffiche di mitra, e una donna in travaglio? Non lo saprò mai. E i rumori? Un testimone può aver scritto o raccontato: «La gente gridava e piangeva, suonavano il pianoforte», ma in vita mia l’urlo piú tremendo che abbia sentito fu quello del mio fratellino Matt quando quasi quarant’anni fa gli ruppi il braccio; a essere onesti in realtà non ne ricordo il suono, rammento solo le grida; e il pianto piú disperato fu quello udito al funerale di un amico morto troppo giovane, ma sospetto che l’intensità dei lamenti dei bambini feriti, per quanto gravemente, non sia la stessa di quelli di uomini di mezza età a cui vengano cavati gli occhi, o siano costretti a sedere su stufe roventi; e, ugualmente, lo strepito prodotto da una sessantina di persone in lacrime a un funerale non è lo stesso di quello di mille persone terrorizzate in attesa della morte. In realtà, se leggessimo una descrizione degli avvenimenti della prima Operazione a Bolechow, ci rappresenteremmo le immagini e i suoni sulla scorta di quanto visto al cinema o alla televisione, vale a dire quelli prodotti da persone pagate per ricostruire al meglio delle loro capacità – sulla base di letture, sopralluoghi, ispezioni, avulsi da esperienze personali – gli eventi nel modo piú realistico possibile: in ultima analisi, nient’altro che una semplice approssimazione.

Dunque esiste anche il problema della rappresentazione delle altre percezioni sensoriali.

Qualcuno potrebbe obiettare: Be’, questi dettagli non sono fondamentali. Basta conoscere i fatti, tramandarli per non dimenticare. Ma il mio intento, almeno in parte, sin da quando mi misi sulle tracce dei miei parenti scomparsi, è sempre stato quello di acquisire anche il minimo particolare ancora conoscibile che li riguardasse, l’aspetto fisico, la personalità e, naturalmente, le modalità della morte, ammesso che esistesse ancora qualcuno in grado di dirmelo; tuttavia, piú parlavo con le persone, piú mi rendevo conto di quanto in realtà ciò fosse impossibile; in parte perché nessuno ha osservato certi particolari – il colore del vestito, che strada percorsero – che quindi rimangono inconoscibili; e quand’anche vi fossero dei testimoni oculari, la memoria può giocare degli scherzi, elidere ricordi eccessivamente dolorosi o modificare una realtà troppo cruenta da accettare.

Penso sia importante essere consapevoli di questo anche mentre cerchiamo di figurarci ciò che accadde a Ruchele e agli altri, cosa che non possiamo fare veramente.

Allora, cosa può essere accaduto quel giorno? Sebbene nell’ottobre del 1941 la situazione fosse spaventosamente critica, gli omicidi di massa non erano ancora stati messi in atto. È quindi possibile che quel martedí Ruchele si fosse data convegno con delle amiche. Esce dalla casa paterna, a un piano, dipinta di bianco, forse promettendo alla madre, Ester, una corpulenta, affabile signora, che non sarebbe stata via a lungo. Percorre via Dlugosa diretta verso la Rynek. Forse da lontano scorge le amiche, le saluta con un cenno della mano e s’incammina verso di loro. Poi, all’improvviso, un tramestio, un accorrere di ucraini e di tedeschi, cani che abbaiano, ufficiali sconosciuti che sbraitano, ordinano di incolonnarsi agli altri, di andare di qui e di là. Le tre amiche sono spaventate, ma almeno sono insieme. Adesso procedono con un gruppo di ebrei verso il Dom Katolicki, dove erano solite recarsi a vedere i film.