(Estate)

Era colpa di mio nonno se non ero mai andato in Israele.

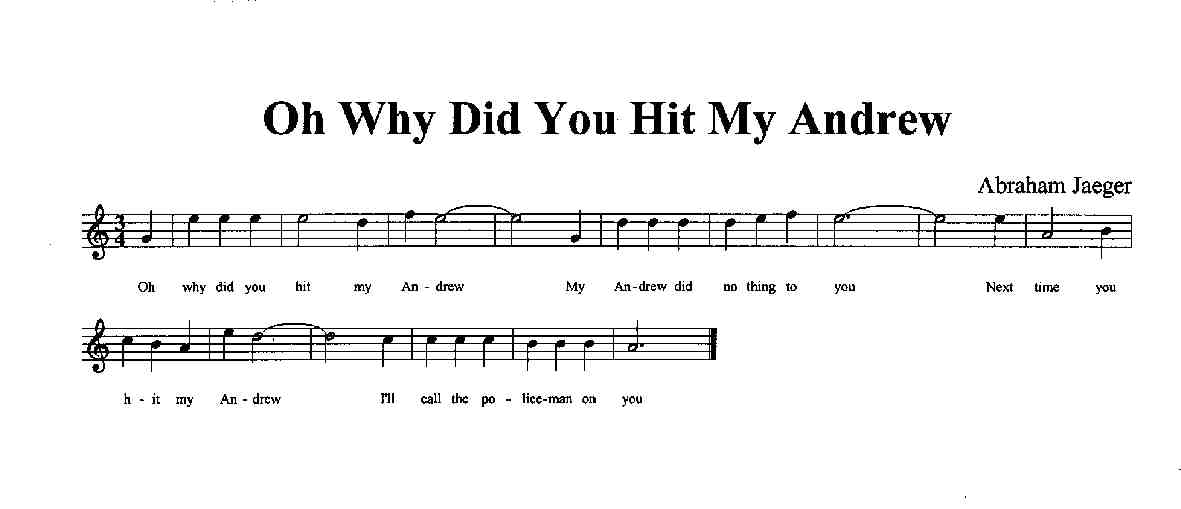

Non che non amasse quella terra. Tutt’altro, mi aveva narrato un sacco di storie su quel paese. Tanto per cominciare, quella ormai leggendaria del viaggio in Palestina di suo fratello, negli anni Trenta. «Appena in tempo!» esclamavamo all’unisono, ogni qualvolta mio nonno mi raccontava della favolosa e profetica decisione del fratello maggiore (il cui nome ebraico, Yitzhak, oItzhak, in yiddish pronunciavamo ITZ-ik) di emigrare, appena cinque anni prima che il mondo precipitasse nel baratro, inconsapevoli che in questo modo alludevamo tacitamente al destino dell’altro suo fratello, del quale non parlava mai. Mio nonno mi spiegava come, sollecitato da zia Miriam, fervente sionista, anche Itzhak si era sottratto al campo gravitazionale di Bolechow, al richiamo del passato, all’attrazione esercitata da secoli di legami e vicende familiari, costruendo una nuova esistenza per sé e i suoi bambini, cugini di mia madre, che assunsero nomi israeliani. Fu così che l’unico Jäger della generazione di mio nonno che ebbe figli maschi dismise questo nome, e non solo: quando infine mi recai in Israele scoprii che parecchi dei numerosi discendenti di zio Itzhak ignoravano che in origine il loro cognome fosse Jäger.

Così zio Iztahk e zia Miriam si erano stabiliti in Israele, giusto in tempo per sfuggire all’abisso che inghiottì tutti gli altri. Lì ebbero figli e innumerevoli nipoti dai nomi strani, che a noi cugini americani suonavano gutturali, smozzicati e stranamente suadenti, un po’ come i personaggi dei film di fantascienza: Rami, Nomi, Gil, Gal, Tzakhi, Re’ut. In Israele si dedicarono ad attività che a quel tempo consideravo esotiche e ben poco attraenti, vivendo io in un mondo completamente diverso: abitavano in comuni, in dimore modeste, lavoravano i campi, raccoglievano arance, combattevano guerre interminabili, si sposavano molto giovani, mettevano al mondo numerosi figli e si moltiplicavano. Quand’ero bambino, un paio di volte l’anno ricevevamo da zia Miriam un aerogramma di carta velina, praticamente trasparente, con accluse (contravvenendo alle regole postali, ma all’epoca era una fervente socialista) patinate fotografie a colori del matrimonio di qualche parente; rimanevo immancabilmente colpito dal fatto che gli israeliani non indossavano mai cravatte, nemmeno le giacche, in occasione di quegli importanti eventi familiari. Un’inezia, direte, eppure ciò rafforzava in me l’idea che costoro in fondo non fossero autentici Jäger, convinto com’ero che far parte di quella famiglia, così come essere ebreo, significasse possedere necessariamente le stesse caratteristiche che associavo a mio nonno: eleganza, attenzione all’etichetta (che in termini religiosi si traduceva in una stretta ortodossia, e in senso laico poteva tradursi nel fatto che in viaggio ci si vestiva esclusivamente in giacca e cravatta), sobrietà, tutte peculiarità chiaramente riconducibili all’Europa, non certo a un posto sperduto nel deserto.

Comunque sia, mio nonno aveva sempre nutrito un amore profondo per Israele. Amava raccontare la storia – e, dopo la sua morte, fu mia madre a tramandarla – di come, durante la votazione dell’ONU sulla fondazione dello Stato d’Israele, nel 1947, seduto sul davanzale del suo appartamento nel Bronx ascoltava ansiosamente la radio che trasmetteva le operazioni di scrutinio, annotando meticolosamente su un foglio i voti di ogni membro, tenendo scrupolosamente il conto, e di come accolse la nascita dello Stato con grida di giubilo.

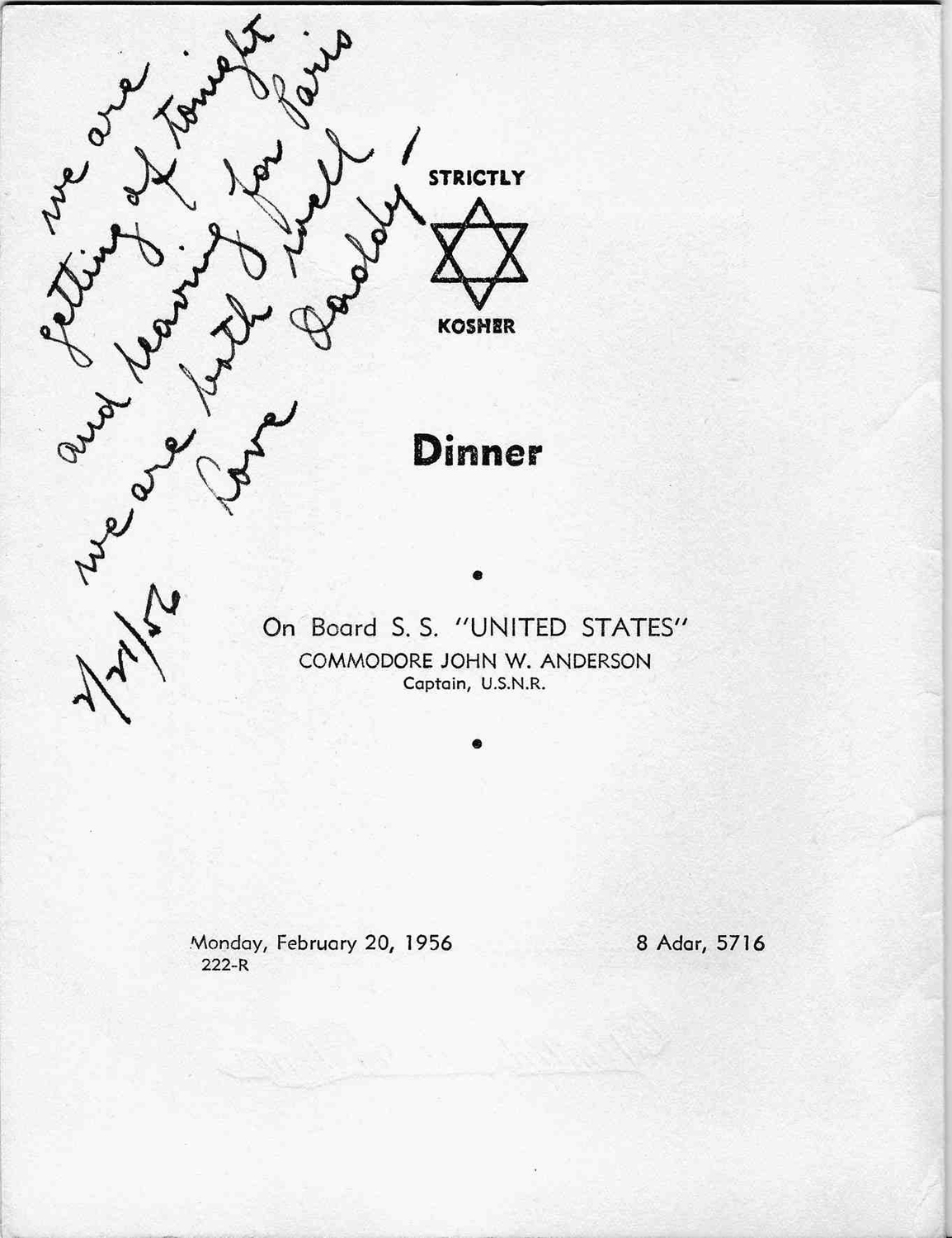

Dopo neanche dieci anni dalla fondazione di quella giovane nazione, ebbe luogo il leggendario viaggio sullo sfarzoso transatlantico con cui lui e mia nonna attraversarono l’oceano, per giungere stavolta in un paese nuovo eppure ancor più antico dell’Europa, ben diverso dall’ardua, perturbante e spaventosa traversata oceanica per arrivare in America. Nel febbraio del 1956 mio nonno, ritiratosi dal lavoro piuttosto presto dopo aver venduto l’azienda rilevata dai Mittelmark, che portava il suo nome, JAEGER, si imbarcò con mia nonna sulla nave Stati Uniti, rinomata per la velocità, che li condusse da Itzhak e Miriam: del resto, non vedendo il fratello da più di trentacinque anni, mio nonno poteva aspettare anche solo un minuto di più prima di poterlo riabbracciare?

Si raccontavano numerose storie sulla piacevole traversata, i menù e la lista dei passeggeri che mio nonno,e poi mia madre, conservarono scrupolosamente in buste di plastica (quando, venti anni dopo la crociera, li vidi, sembravano nuovi di zecca), l’eleganza e la raffinatezza di quel modernissimo transatlantico, l’abbondanza e la varietà del cibo strettamente kasher, gli interminabili intrattenimenti a bordo. E la riunione di famiglia tanto attesa, il celebre episodio dell’approdo quando, avendo intravisto il fratello nella folla all’estremità della dogana e spazientito dalle operazioni di sbarco che andavano per le lunghe, mio nonno afferrò la mano della moglie e si precipitò urlando verso gli agenti e gli ufficiali israeliani dell’immigrazione: «Non vedo mio fratello da trent’anni e non sarete certo voi a fermarmi! Arrestatemi pure!».

Fu così che mio nonno giunse in Israele. In quella nazione appena fondata, una terra antichissima, lui e mia nonna trascorsero un anno intero. Mia madre racconta ancora che in quel periodo, quando ben difficilmente si facevano telefonate intercontinentali, suo padre la chiamò due volte: appena arrivati, e il giorno del compleanno di mia madre. Comunque, nonostante si trovasse in un paese straniero, mio nonno, istrione di natura, continuò a essere uno Jäger. Si adeguava istintivamente alle varie circostanze, drammatiche o comiche che fossero («Adesso, Marlene, per prima cosa smetti di piangere. Lo sai che diventi brutta quando piangi...»), tendeva a instillare nelle persone che apprezzavano questa sua qualità il desiderio di compiacerlo. Un esempio non guasta: mio nonno amava gli uccelli. Quando ero bambino, d’estate trascorreva un periodo da noi, lo andavamo a prendere all’aeroporto Kennedy; di tutti i bagagli, le numerose valigie e la borsa con le pillole, l’unica che insisteva a portare da sé, dopo che mio padre, probabilmente esasperato ma senza darlo a vedere aveva caricato tutto in macchina, era la grossa gabbia tonda di Shloimeleh, il canarino. Salomone. Una mattina di luglio, avevo quindici anni, gli chiesi: «Perché l’uccello si chiama Shloimeleh?». Mi stava dettando le sue ultime volontà, per dattiloscriverle, non solo perché ero così interessato alla storia di famiglia, ma anche per non turbare mia madre. Ero comunque felice di passare del tempo da solo con lui. Pensava di frequente alla morte, ma in modo del tutto naturale, un po’ come si pensa a una visita, ancora lontana ma certa, a un amico d’infanzia con cui, si sa, non si avrà molto da dire.

Se dovessi morire di sabato o di venerdì notte

(mi dettò)

Desidero che il corpo non sia mosso fino a sabato sera dopo il tramonto. Il rito funebre dovrà essere officiato dal Chewra Kadishu, non dall’impresa di pompe funebri. Date loro cento dollari a questo fine. Assicuratevi che la notte il mio corpo sia vegliato da un ebreo, e che venga recitato il Thilim. E ora spedite immediatamente centocinquanta dollari al Centro Joseph Zvi, a Gerusalemme, all’attenzione del signor Davidowitz, affinché reciti per me il Kaddish per un anno. Il mio nome è Abraham ben Elkana. Avvolgete il corpo con il mio tallis.

«Perché l’uccello si chiama Shloimeleh?» ripeté, dopo aver apposto la firma al documento con la sua amata penna stilografica blu. «Come altro dovrebbe chiamarsi? È l’uccello più intelligente con cui abbia mai parlato».

Poiché mio nonno amava tanto gli uccelli, Itzhak, l’adorato fratello che ricambiava il suo amore, quell’anno che trascorse in Israele gli costruì una stia per piccioni sul tetto di casa, in modo che mio nonno potesse osservare i pennuti al tramonto.

Circolavano altre storie su quel viaggio in Israele, dove mio nonno appariva sempre come un grande eroe di notevole ingegnosità. Tanto per citarne una, quando mia nonna finì l’insulina lui non si rivolse banalmente a farmacie o ospedali, ma chiamò il consolato americano e fece in modo che lo accompagnassero con una motolancia su una nave da guerra statunitense ancorata al largo, dove avevano una scorta di quel medicinale («Sai com’era fatto» ha chiosato di recente mia madre, rispolverando l’episodio. «Non aveva paura di nessuno»). O quella di quando portò dei piccoli ospiti di un orfanotrofio – solo adesso, troppo tardi, mi chiedo, di chi erano quei bambini – a fare una passeggiata nel parco, offrendo loro delle caramelle. «Questo dell’orfanotrofio era l’episodio preferito di tuo nonno» ha ricordato mia madre l’altro giorno, quando le ho chiesto, tra le altre cose, del viaggio di suo padre in Israele. «Per questo ancora oggi mando dei soldi al Centro David Zvi». E dopo aver ridacchiato tra sé, ha proseguito: «Rammento che mi disse: “Quando tiro le cuoia, ogni anno, ogni vacanza, ogni yontiv, dovrete inviargli dei soldi. Ma sai, sono ebrei, ti succhierebbero i tuoi averi, quindi manda solo piccole somme!”». È rimasta un attimo in silenzio, poi ha aggiunto superfluamente: «E così ho fatto».

Quindi mio nonno non si smentiva, neanche durante quell’anno trascorso in Israele. È strano, visto che rievocava spesso quel viaggio e il lungo soggiorno, che da piccolo sapessi così poco di Itzhak. Molto tempo dopo che mio nonno annegò nelle fredde acque della piscina al 1100 di West Avenue di Miami Beach, mi resi conto che non conoscevo quasi per niente Itzhak, i drammi che avevano costellato la sua esistenza, eccetto la circostanza che avesse avvedutamente lasciato Bolechow, spinto a questa scelta dalla fervente ideologia della consorte. Era come se mio nonno reputasse superflua qualsiasi altra informazione, tranne che il fratello fosse stato così intelligente da partire giusto in tempo. Di Itzhak sapevo solo due cose. Una l’appresi da Elkana, quando infine mi recai in Israele: quando i figli piccoli (e poi i nipoti) gli chiedevano dei soldi per comprare un gelato o le caramelle suo padre, proprio come mio nonno, usava una spassosa e strampalata espressione, accompagnata da un sorriso: «Chi credi che sia, grafpototski?». Io stesso non avevo idea di cosa potesse significare quella parola, sciocca quanto buffa, che udivo da mio nonno in risposta alle mie suppliche per avere un nichelino o un quarto di dollaro. Del resto, quando anni dopo cominciai a studiare il tedesco e appresi che Graf significa «conte», avevo ormai dimenticato quell’assurda espressione.

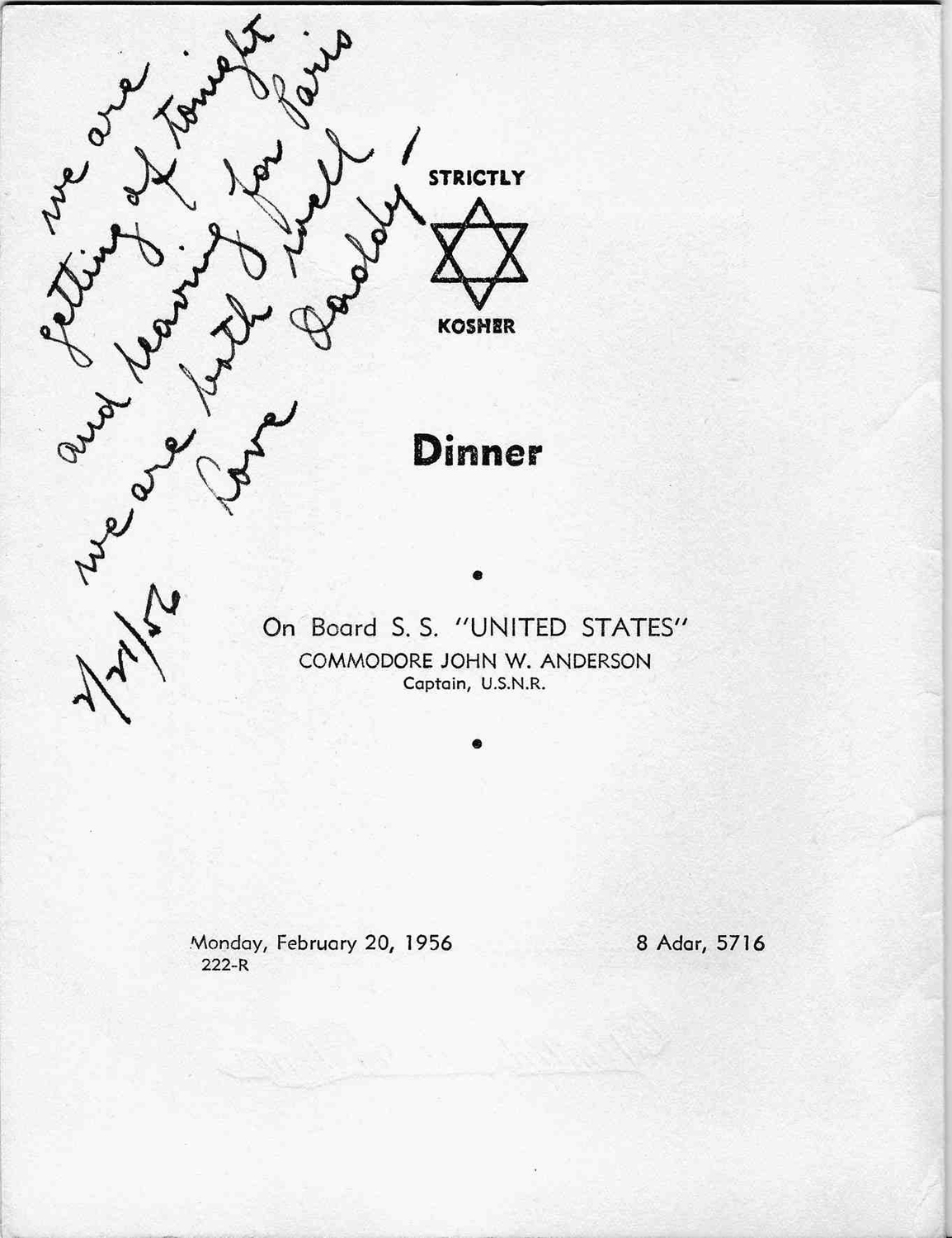

Questa era dunque una delle due cose che sapevo di zio Itzhak. Fu mia madre a fornirmi un altro dettaglio che tratteggiava vividamente la sua personalità. Mi ripeteva sempre che, al pari di mio nonno, zio Itzhak possedeva uno spiccato senso dell’umorismo. L’unica fotografia che conservo di lui (a parte la foto tessera risalente al 1920, con su impressi due timbri, probabilmente scattata per un passaporto, dove appare snello, lo sguardo trasognato, un sorriso appena accennato e l’espressione lievemente preoccupata) mostra un uomo di mezza età dall’aspetto rubicondo, robusto, con un sorriso caldo che dà l’idea di una persona sempre di buon umore (be’, ne aveva ben donde). Mia madre ricorda che da ragazza scriveva educate lettere allo zio mai conosciuto, copiando l’indirizzo datole dal padre: ITZHAK YAGER, via tal dei tali, Kiryiat Hayim, Israele.

Di recente, rievocando questi particolari, mi ha detto tutta ilare: «E zio Itzhak mi rispondeva: “È questo il rispetto che mi porti? Hai scritto ITZHAK YAGER sulla busta. Hai dimenticato di scrivere SIGNOR ITZHAK YAGER!!”».

Abbiamo riso, ma in realtà pensavo che quel senso dell’umorismo probabilmente avesse origine da un’indole altezzosa e piena di sé.

Caratteristica, ormai dovrebbe essere chiaro, dei miei congiunti del ramo materno.

E così quello fu il primo viaggio in Israele intrapreso da un componente della mia famiglia. Abbiamo un mucchio di fotografie: non solo quelle scattate da mio nonno durante le operazioni di imbarco al molo di New York, che ritraggono mia madre, mia nonna, zie e zii nella lussuosa cabina prima di salpare, ma anche altre. Per esempio quella sul ponte, che raffigura i miei nonni abbracciati, in un giorno di sole in piena navigazione, foto scattata da chissà chi, mia nonna con un prendisole bianco, l’aria florida e beata, a dispetto della sua reale condizione; e un’altra dove lei, con la stessa mise, è seduta su una sdraio di legno sul ponte, con espressione assorta; e poi in Israele, in posa davanti a rovine greco-romane insieme a un giovanissimo Elkana, o su una carrozzella in una strada fiancheggiata da palme, probabilmente a Tel Aviv. Una delle mie preferite mostra la mia amata Nana a passeggio su una strada polverosa accanto a un beduino che cavalca un somaro e un cammello al guinzaglio. Sul retro di questa foto mio nonno scrisse: Israele, 1957, nonna col cammello e un ARABO. Amo questa fotografia; rifletto spesso su quanto sia stata difficile l’esistenza di mia nonna, vuoi per il diabete che la perseguitava («Ogni giorno doveva bollire quei terribili aghi in uno shissl» mi ha ricordato mia madre di recente, indicando la pentola con una parola yiddish, cosa che trovai alquanto strana, avendo sempre associato quel vocabolo a pietanze come kasha e gołąki), vuoi per aver vissuto accanto a mio nonno; e quando guardo questa istantanea che la ritrae su un cammello, mi piace pensare che anche lei, che aveva ricevuto una scarsa istruzione e aveva alle spalle un’infanzia di povertà, avesse finalmente vissuto una piccola avventura. Come ho già detto, per un periodo della mia vita fu la persona a me più cara, forse perché non raccontava storie; l’amavo per la sua personalità calda, gioiosa, perché era una persona silenziosa, per niente esigente, che mi lasciava giocare con i suoi orecchini mentre le sedevo in grembo; e il fatto che sia morta da quarant’anni non ha attenuato l’affetto che provo nei suoi confronti.

Conservo anche un’altra fotografia, che ritrae un gruppetto di persone piuttosto lontane dall’obiettivo, forse in strada, un’immagine che ho impiegato anni a decifrare, un po’ perché è alquanto sfocata e i volti non si distinguono, ma anche per via della curiosa angolazione da cui venne scattata: si vede una strana linea in diagonale sull’angolo in basso a sinistra. Solo di recente ho scoperto che la scattò mio nonno il giorno della partenza da Israele, dalla passerella della nave che li avrebbe riportati a casa, dopo un anno trascorso laggiù: quella linea immortalata è il parapetto. Così sono riuscito a individuare il crocchio di persone che si intravedono sullo sfondo: zio Itzhak e la sua famiglia sulla banchina, in attesa della partenza.

Sarebbero trascorsi quasi venti anni prima che un altro membro della nostra famiglia si recasse a trovare i cugini israeliani, ed esattamente altri trenta prima che vi andassi io, anche se, come ormai dovrebbe essere chiaro, non ero interessato a Israele ma a Bolechow. Ma nei venti anni successivi a quel primo viaggio, Israele era sempre nei nostri pensieri. Occasionalmente venivano a trovarci degli israeliani, persone che trovavo pittoresche e quindi interessanti. C’era, per esempio, una donna un po’ più giovane dei miei genitori, Yona – un altro di quei nomi israeliani misteriosamente tronchi, composti da sillabe brevi e smozzicate che sembravano incarnare l’essenza dello stesso Stato d’Israele: una lingua di terra, dal territorio poco esteso, dallo spirito necessariamente pragmatico, senza alcuna concessione a inutili fronzoli romanticheggianti. Questa Yona compariva di tanto in tanto a casa nostra, sola, o più spesso, per un breve periodo a metà degli anni Sessanta, in compagnia di mio nonno, «tra una moglie e l’altra» come una volta mi capitò di sentir dire da qualcuno, prima di scoprire il significato di quest’espressione – la mente dei bambini prende tutto alla lettera: mi figuravo mio nonno schiacciato tra la mia Nana ormai morta e qualche altra donna – e cogliere il tono di biasimo che la accompagnava. Forse fu per via di questa osservazione ascoltata per caso che una volta trovai il coraggio di chiedere a mia madre, mentre cucinava dei pisellini, gli unici graditi da mio nonno, se Yona era la sua fidanzata.

«Yona!» ripeté con una risata mia madre, scuotendo il capo. «No, stupidino, Yona è nostra cugina!».

Poiché mia madre è figlia unica, sapevo che quando parlava di «cugini» – così come per le «zie» e gli «zii» – si riferiva a parenti piuttosto alla lontana – se pur tali erano. Così mi convinsi che quella donna ancora giovane, per certi versi affascinante, con i capelli neri cotonati sul viso languido, era in qualche modo imparentata con la famiglia Jaeger, e che dovevamo essere gentili con lei. Lo sarei stato comunque, perché avvertivo che per me nutriva una certa predilezione. «Che begli occhi azzurri che ha!» diceva a mia madre, in tono affettuoso. Ed era una donna molto seria. Solo mio nonno, a quanto ne sapevamo, riusciva a farla ridere, lui che la canzonava chiamandola «Yona geblonah!» e raccontandole storielle piccanti in una lingua all’epoca per me incomprensibile. Poi mio nonno si sposò altre tre volte, e invece di Yona a casa cominciarono a venire prima Rosa, poi Alice e in ultimo Ray, Raya, con il braccio tatuato, che la sera a cena prendeva sempre il posto di mio nonno a capotavola, fingendosi sorpresa appena si avvedeva che lui era lì in piedi in attesa che gli cedesse la sedia, e quando infine cominciava a mangiare si avventava sul piatto come se temesse che qualcuno glielo portasse via; forse fu per via di queste mogli che perdemmo i contatti con Yona. Sul finire degli anni Sessanta smise di venirci a trovare a Long Island e non la vedemmo più.

Sempre negli anni Sessanta Elkana venne a farci visita per la prima volta. All’epoca era giovane, scuro di capelli, con un carattere particolarmente vivace. Il fatto che venisse a casa nostra scortato dalla polizia, in elicottero, era ai miei occhi motivo di fascino e un indice della sua importanza. Non era molto alto – come tutti gli Jäger, pensavo, finché non seppi di Shmiel – ma aveva un portamento autoritario e modi espansivi, proprio come mio nonno. Per me era a un tempo sconcertante e piacevole vedere rispecchiate in qualcun altro quelle caratteristiche a me familiari, trasfuse su quel giovane volto perspicace, scaltro, dagli occhi ridenti e i baffi vistosi, con in più un’aria vagamente esotica. Ogni volta che veniva a trovarci, a volte solo, altre con la bellissima moglie Ruthie (che, apprendemmo con somma sorpresa, non si era mai tagliata i capelli. Quando la mattina, nel nostro bagno con le mattonelle azzurre, si avvolgeva le trecce biondissime attorno al capo, alle volte mi permetteva di guardarla), e ci prometteva che se fossimo andati in Israele avremmo trascorso una vacanza indimenticabile.

«Non dofete far altro che prendere l’aereo – non passerete la dogana, il controllo del passaporto e roba del senere!» prometteva con quel suo strano accento. «Ci pesserò io!» aggiungeva con voce piana, divertita, autoritaria, con la pronuncia aspra e sibilante di vocali e consonanti tipica degli israeliani. «Dehniel» mi chiamava. «Tanti aucuri!» mi salutava quando si accomiatava prima di partire o al telefono.

Nel 1973, poco dopo la celebrazione del mio barmitzvah, i miei genitori finalmente accettarono il suo invito. Ero contento che partissero: mio nonno e Ray avrebbero badato a noi cinque durante la loro assenza. Che andassero pure in Israele: avevo il mio nonnino.

I miei genitori avevano in programma questo viaggio da lungo tempo, mio nonno aveva sempre desiderato che la figlia conoscesse il suo adorato fratello. Nell’autunno del 1972, mentre si organizzava il mio barmitzvah che avrebbe avuto luogo l’aprile seguente, i miei cominciarono anche i preparativi di quel loro primo viaggio all’estero, sempre rimandato. Ma a dicembre zio Itzhak venne a mancare. Era venuto al mondo con il nuovo secolo, aveva settantadue anni. Fu un duro colpo per mia madre, che già assaporava l’incontro con il leggendario zio, quando mancavano appena quattro mesi. Un paio di mesi dopo la sua morte, alcuni amici di famiglia si recarono in Israele e si fermarono per un po’ da Elkana. Tornarono da quel viaggio con un carico prezioso: tra le tante diapositive scattate, v’era quella della tomba di Itzhak. Una sera, non molto prima della partenza dei miei genitori, le visionammo: sull’immacolata parete del soggiorno si materializzò per la prima volta davanti ai miei occhi il nome Jäger in caratteri ebraici, su una tomba. Sarebbero passati trent’anni prima di rivederlo, nel cimitero di Bolechow quando ci imbattemmo nella lapide di una lontana cugina di mio nonno e di Itzhak, Chaya Sima Jäger, nata Kasczka.

Sulla parete del soggiorno, vidi questi caratteri enormemente ingranditi:

Fu poco dopo il bar mitzvah, quando con mia grande umiliazione la voce s’incrinò proprio sulle ultime parole della haftarah, che i miei genitori partirono per Tel Aviv. Ovviamente su quel viaggio circolano parecchie storie. Per esempio, mia madre adora raccontare come lei e mio padre non passarono la famigerata dogana, proprio come aveva promesso Elkana anni prima, e furono subito accompagnati all’automobile messa loro a disposizione; e la subitanea simpatia creatasi tra il mio cerebrale genitore e l’anziana zia Miriam, l’intellettuale poliglotta il cui fervente sionismo aveva salvato la sua famiglia; i viaggi segreti la sera nelle limitrofe zone arabe dove sorgevano ristoranti unici al mondo, le nottate nella cosmopolita Tel Aviv in compagnia di amici (cosa quest’ultima che mi sorprese non poco, convinto com’ero che quel paese non fosse altro che una distesa di edifici di cemento di recente costruzione). E l’escursione a Haifa, dove vivevano zia Miriam e la figlia, Bruria, sorella di Elkana (Miriam al piano superiore, Bruria e la sua famiglia al piano sottostante) le continue visite di amici e parenti che desideravano conoscere i cugini americani, mentre mia madre, simile al personaggio di una farsa, tutto il giorno non faceva altro che salire e scendere scale per passare più tempo possibile con i vari parenti. Un particolare suscitò il mio interesse. «Oh, Daniel» mi disse mia madre, quando mi chiamarono da Israele appena arrivati, per accertarsi che andasse tutto bene, «dovresti vedere l’album di fotografie di zia Miriam! C’è una foto del matrimonio di Jeanette, quella che non trovo più, dove lei indossa l’abito di pizzo che le comprarono i Mittelmark. È bellissima!». Per quanto emozionante, trovai strano che quei lontani parenti conservassero delle fotografie della mia famiglia.

E poi c’era la storia più famosa: mia madre che cercava di spiegare cosa fosse il colesterolo a un gruppo di lontani cugini, nell’unica lingua che (più o meno) avevano in comune, l’yiddish. Mia madre ama raccontare questo aneddoto, e ogni volta che lo riascolto non riesco a trattenere un sorriso, come è capitato qualche giorno fa:

E così ho detto: «Es iss azoy, di cholesterol iss di schmutz, und dass cholesterol luz di blit nisht arayngeyhen!».

«E i cugini all’improvviso mi guardarono e dissero:«Ahhhh, DUSS iss di cholesterol!».

Al di là del piacere che sempre provo nell’ascoltare questa storia, ciò che mi ha colpito ultimamente è un dettaglio mai menzionato in precedenza, o che forse non aveva mai attirato la mia attenzione: i cugini ai quali tentò di descrivere l’ultima ossessione americana in fatto di salute appartenevano al «ramo tedesco degli Jäger». «Chi erano esattamente?» le ho chiesto l’altro giorno, quando stava rievocando quel viaggio in Israele. Mio nonno mi aveva detto che uno zio paterno si era stabilito in Germania, e un altro in Inghilterra, ma a parte questo non sapeva nulla.

«Chi erano?» ripetei. Ma erano trascorsi trent’anni, e mia madre non seppe rispondermi.

L’aver nominato quei cugini Jäger di cui si erano perse le tracce, pensiero stuzzicante e frustrante al tempo stesso, mi fece ricordare il motivo per cui avevo sempre posticipato il viaggio in Israele. Sin da bambino, quando ascoltavo i racconti di mio nonno accucciato ai suoi piedi, e poi da adulto, quando cominciai a trascriverli e ad accumulare informazioni in uno schedario e (più di recente) al computer, ho sempre pensato che il significato della nostra famiglia, la sua peculiarità, fossero inscindibili dalle sue profonde radici europee, concetto che, mi rendo conto adesso, mio nonno cercò con tutte le sue forze di trasmettermi attraverso le sue storie. Naturalmente sapevo, in maniera teorica e concettuale, cosa rappresentasse Israele da un punto di vista storico, religioso e politico, per gli ebrei in generale e, certo, per la mia famiglia («Partí appena in tempo!»). Inoltre sapevo – già da bambino ero appassionato alle antiche civiltà greca e romana, passavo il tempo libero a costruire modellini di antichi templi – che Israele vantava una storia millenaria quanto le civiltà classiche, vi sorgevano resti archeologici di molti popoli. Eppure non sentivo il bisogno di andarci, probabilmente perché i miei parenti vi si erano trasferiti solo di recente, e quindi non avevano avuto parte nei secoli di storia di quella terra se non da soli trent’anni; al contrario, il coinvolgimento della mia famiglia nella storia europea, l’impero austro-ungarico, la Polonia, risaliva al periodo in cui gli Jäger e le prime comunità ebraiche si stabilirono a Bolechow, centinaia di anni fa. L’interesse che avevo di andare a trovare i miei parenti israeliani era simile a quello che uno studioso della guerra civile americana potesse avere di far visita alla mia famiglia nella villetta a due piani di Long Island.

Insomma, era proprio per le storie affascinanti e avvincenti narrate da mio nonno, immancabilmente ambientate in un lontano passato, quando ero abbastanza giovane da credere a tutto quel che diceva, che non nutrivo alcun interesse per Israele, uno Stato appena fondato. In realtà, adesso capisco che è stato per mio nonno se ho trascorso tanta parte della mia vita a ricostruire eventi remoti, non solo l’antica storia della sua famiglia, vissuta quattrocento anni nella stessa casa, una famiglia di prosperi commercianti e abili uomini di affari, dalle tradizioni consolidate per aver abitato così a lungo nello stesso posto, ma anche altre storie, persino più remote, risalenti ai greci e ai romani. Per quanto a prima vista diverse da quelle degli ebrei austro-ungarici, anch’esse narravano eventi comici, più spesso tragici, storie di guerre e di distruzioni, di giovani fanciulle sacrificate per il bene del casato, di fratelli avvinti in lotte mortali, di intere generazioni di una dinastia destinate a ripetere gli stessi fatali errori.

Da mio nonno sviluppai il gusto dell’antico, ed è per questo che non sentivo il bisogno di andare in Israele, fin quando, nel 2003, non scoprii che lì viveva un gruppo di sopravvissuti di Bolechow.

Giunsi in Israele il 26 giugno, un martedì.

O meglio, giungemmo. Matt non aveva potuto accompagnarmi, a maggio gli era nato il primogenito; avevamo già in programma un viaggio successivo, avrebbe immortalato con la sua Hasselblad i cinque sopravvissuti di Bolechow viventi in Israele, che Shlomo Adler mi avrebbe presentato. A parte lo stesso Shlomo, si trattava di Anna Heller Stern, un’amica di Lorka; viveva a Kfar Saba, un sobborgo di Tel Aviv dove abitava anche Elkana, il cugino di mia madre («Dovresti venire subito in Israele» mi raccomandò questi una volta, con la sua voce rauca, di chi la sa lunga ed è abituato a dare ordini e a essere obbedito, la voce di uno Jäger. «Dovresti venire a conoscere la famiglia» mi aveva suggerito anni prima, quando ancora non pensavo minimamente che un giorno sarei andato a Bolechow per scrivere un libro. Poi, lanciando sapientemente l’esca, aveva aggiunto: «C’è anche una donna che fu amica di Lorka, potrai parlarle». Accadde un anno prima che mi decidessi a recarmi in Israele, dopo avergli mandato lo sterminato albero genealogico degli Jäger disegnato con un nuovo software per le genealogie appena acquistato, punto d’inizio il 1746, anno di nascita della mia remota antenata Scheindl Jäger, un documento così voluminoso che srotolato copriva quasi interamente il mio soggiorno, da costringermi a spedirlo in un contenitore cilindrico. Quando lo chiamai per sapere se aveva visionato il documento che gli avevo mandato, con lo stesso tono perentorio mi disse: «Sì, è davvero imponente, hai fatto un ottimo lavoro. Ma ci sono degli errori – te li dirò quando verrai in Israele»).

Insomma c’era Anna Heller Stern.

Oltre a Shlomo e suo cugino Josef Adler, unici superstiti della loro famiglia, all’epoca solo dei ragazzi, salvatisi grazie a dei contadini ucraini che avevano procurato loro un rifugio, c’erano i coniugi Reinharz, Solomon e Malcia, che vivevano a Beer Sheva, a sud di Tel Aviv, unitisi in matrimonio nel lontano 1941, come mi informò Shlomo in una delle numerose email scambiate prima della partenza. Loro invece, durante i terribili rastrellamenti delle seconda Operazione, erano riusciti a fuggire e a nascondersi nel sottotetto di un edificio adibito a circolo ricreativo degli occupanti tedeschi – un casino, l’aveva definito Shlomo.

Mi aveva assicurato che avrei parlato anche con loro. Aveva organizzato ogni cosa nei minimi particolari, mi avrebbe accompagnato lui stesso. Lo ringraziai, riconoscente. Non fu la prima né l’ultima volta nel corso di una lunga e complicata amicizia con quell’omone grande e grosso come un orso, la cui pronunciata gestualità e la voce toccante avevo immortalato nelle videocassette che conservo del viaggio in Israele, gesti e intonazioni che mi sembra di vedere e sentire persino nel leggere le sue email. Adesso capisco che dietro le offerte di aiuto, l’entusiasmo, la smisurata energia che trasfondeva, si celava qualcos’altro di più personale: il bisogno di rimanere legato a Bolechow, alla sua infanzia, alla vita perduta.

Quindi ero d’accordo con Matt, saremmo tornati per rivedere quelle persone non appena lui avesse potuto lasciare il figlio appena nato, l’ultimo rampollo di una famiglia che, almeno per quanto ho potuto ricostruire,vide la luce nel 1746 con la nascita di Scheindl Jäger.

Comunque non partii da solo; mi accompagnò un’amica. La definisco tale malgrado sia più anziana di me: appartiene alla generazione di mia madre. È una collega, docente di lettere antiche specializzata nella tragedia greca, genere (sono convinto che persino Rashi sarebbe d’accordo) insuperato quanto a concisione ed eleganza, autentica riflessione poetica e rappresentazione drammatica dei disastrosi effetti derivanti dallo scontro tra il fato e il caso, la volontà non libera dell’individuo e l’assoluta arbitrarietà della Storia: quei momenti cruciali e folgoranti in cui gli uomini devono affrontare l’imperscrutabile volere divino, costretti a interrogarsi sulla causa delle proprie sventure. Quando decisi di intraprendere il dottorato in lettere classiche, scelsi l’università dove insegnava Froma, la mia compagna di viaggio, entusiasmato da alcuni suoi saggi pubblicati su riviste accademiche, il cui raffinato ordito stilistico, sinuoso, allusivo, complesso, brillantemente stratificato, rifletteva alla perfezione le peculiarità dei testi che si proponeva di interpretare, con sottili e sublimi significati che emergevano da complessi intrecci, continue, eleganti allusioni, culminanti in commenti profondi e stimolanti sulla vita. Avevo ventidue, ventitré anni quando m’imbattei in quegli studi, e decisi di conoscerla di persona; così mi iscrissi al suo corso. Ricordo ancora l’impressione che ebbi quando entrai nel suo ufficio, traboccante delle famose, metastatizzanti cataste di libri e pile di fogli; numerose sottili sigarette marroni bruciavano, dimenticate, in pesanti posacenere di vetro. Mi aspettavo di trovarmi di fronte una donna imponente, dal piglio severo – ero ancora così giovane da confondere la genialità con la severità – e invece si rivelò una persona dalla disponibilità disarmante, con il viso ovale e l’espressione attenta, i soffici capelli castano chiaro, molto corti, e i famosi abiti di velluto e pelle, dalle tonalità particolari, le borse in stile cubista con le lampo cucite nei punti più impensati. Quel giorno parlammo solo qualche minuto; alla fine mi rivolse uno dei suoi improvvisi, intensi sguardi ed esclamò,con la sua tipica voce bassa, quasi roca: «Ma certo che deve iscriversi qui, sarebbe un embarras de richesses!».

Dirò subito che Froma è dotata di un intelletto ben più capace del mio, in grado di elaborare sintesi più creative e audaci, di intuire opportunità dove io (cresciuto dopo tutto in una famiglia dove imperava «la mania per l’ordine tipicamente tedesca dei Mittelmark», per dirla con mia madre) vedo solo disordine e problemi. Quando a metà della mia tesi di dottorato sulla tragedia greca ritenevo di essermi infilato in un vicolo cieco, lei mi dimostrò di essere in errore. Guardandomi negli occhi, il capo lievemente inclinato, come le capita quando è molto concentrata, una sigaretta marrone fra le dita, incurante della cenere che stava per caderle in grembo, l’altra mano inanellata che giocherellava con uno dei suoi pezzi di bigiotteria smaltati che le piacciono tanto, Froma sottolineò: «Lei sbaglia a considerare la complessità un problema e non la soluzione».

Quando cominciai a seguire i suoi corsi scoprii che condividevamo un profondo interesse per la storia degli ebrei nella seconda guerra mondiale. Naturalmente i suoi interessi erano più vasti, di più ampio respiro, a un tempo più teorici e più specifici dei miei. Nipote di due rabbini, essi stessi prodotto della più alta cultura di Vilnius («la Gerusalemme del nord», com’era definita; purtroppo, essendoci stato, posso affermare che ben poco rimane di quella straordinaria stagione culturale), e figlia di ebrei Ricostruzionisti, Froma al contrario di me ha ricevuto una rigorosa educazione ebraica: legge e parla fluentemente l’ebraico, conosce approfonditamente la religione, la legge e la letteratura giudaica ed ebraica come io non mi sono mai peritato di fare. Ebrea fino al midollo, con una vita professionale dedicata allo studio della tragedia, poteva mai non essere ossessionata dall’Olocausto?

Per me invece era solo una questione di famiglia, un interesse privato. In fondo volevo scoprire quale fosse stato il destino di zio Shmiel e degli altri, mentre lei quello di tutte le vittime. E non solo. Persino oggi, anni dopo le prime segnalazioni delle decine di libri sugli esperimenti medici dei nazisti e i documentari sui partigiani di Vilnius, le dozzine, centinaia di film, documentari e volumi, una montagna di informazioni che non avrei il tempo di recepire, ancora adesso stupefatto dall’enorme energia mentale che le permette di leggere, vedere e assimilare tutto questo, dopo tanti anni è sempre alla spasmodica ricerca di informazioni che possano in qualche modo rispondere a domande profonde: come accadde e, interrogativo destinato a rimanere insoluto, perché.

In ogni modo, è questa la ragione per la quale, anni dopo aver terminato gli studi con lei ed essermi avvalso del suo aiuto per completare la tesi sulla tragedia greca, continuavo a imparare da quella donna, che mi spingeva a vedere il problema stesso come la sua soluzione.

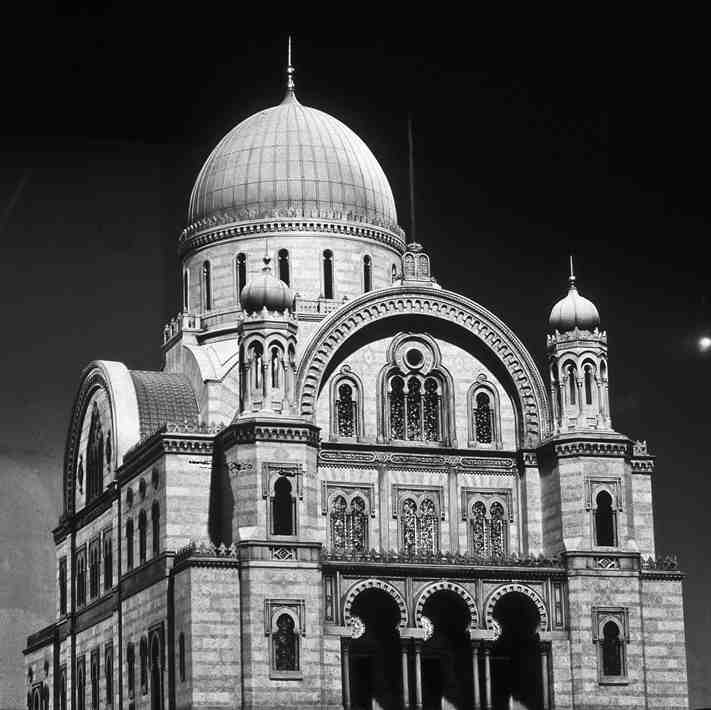

E così anche Froma si unì alla ricerca degli scomparsi, e nell’estate del 2003 facemmo il viaggio insieme. Ci eravamo incontrati a Praga, dove si era recata per visitare i luoghi dell’Olocausto. Cosa vedemmo in quella città? Josefov, l’antico quartiere ebraico, con le sue sinagoghe minuscole, quasi sotterranee, dalle pareti fresche che difendono dal caldo estivo, le strade sinuose brulicanti di biondi turisti diligentemente armati di guide, che acquistano in tutta fretta cartoline della sinagoga Pinkas nella Praga ebraica; le sfarzose decorazioni in stile moresco degli interni dipinti di bianco e giallo della sinagoga spagnola, edificata nel 1868 dove un tempo sorgeva la più antica shul di Praga, ora restaurata in tutto il suo chiassoso policromo splendore per la gioia dei turisti; nel vecchio cimitero ebraico visitammo la tomba sontuosamente ornata da bassorilievi del rabbino Judah ben Loew Bezalel, morto a ottantaquattro anni nel 1609, colui che, secondo la tradizione, con il fango del fiume Vltava creò il golem per difendere gli ebrei dagli attacchi antisemiti di Rodolfo II d’Asburgo. Per una curiosa coincidenza, il golem venne chiamato Yossel – «Joey» inyiddish – lo stesso nomignolo che, tre secoli dopo, i riconoscenti ebrei di Bolechow diedero al discendente di Rodolfo, Francesco Giuseppe, in segno di affettuosa gratitudine per la sua benevolenza verso i giudei. All’uscita dal cimitero si possono acquistare statuine del golem, una delle prime ancorché primitive forme di difesa contro le persecuzioni degli ebrei di Praga.

Cos’altro vedemmo? Oggetti ben più pregevoli delle statuette di Yossel: le migliaia di tazze e vasi straordinariamente intagliati, scolpiti, a rilievi decorati e oggetti rituali di ogni tipo, esposti nella mostra permanente di arte giudaica europea allestita al piano superiore della sinagoga spagnola, un tempo galleria riservata alle donne, quando a Praga c’erano ancora ebrei che si recavano a pregare in quegli edifici di culto. In quella splendida giornata estiva, la visitai con grande reverenza, insieme a centinaia di turisti. Per una curiosa coincidenza, questa collezione di torah, candelabri da cerimonia, calici e medaglioni deve la sua ricchezza al fatto che Hitler avesse designato Praga come il luogo dove erigere il museo del popolo estinto, per gli ariani a venire (in verità tale informazione passa alquanto inosservata). E in effetti le ingenti proprietà di almeno centocinquantatré comunità provenienti dalle regioni limitrofe furono debitamente trasportate in città nel 1942 per essere esaminate e classificate, anche se il museo nazista del popolo ebreo non vide mai la luce; oggigiorno questi pezzi di raro pregio possono essere ammirati dai turisti che si recano nel quartiere ebraico di Praga, prima di ritornare agli alberghi e fare programmi per la cena.

Vedemmo tutto questo, prima di tornare a nostra volta in albergo e decidere dove cenare. Perché, dopotutto, per quanto interessati – oserei dire ossessionati – dal passato, vivevamo nel presente, e la vita continuava. Ma il passato ha modi inaspettati di manifestarsi. Fu a Praga che si verificò la prima di quella che allora ritenevo una bizzarra serie di coincidenze. La sera prima di recarci a Terezin – il campo di concentramento «modello» situato non lontano dalla città, che venne anche mostrato a ufficiali della Croce Rossa per dimostrare il trattamento umano riservato dai tedeschi a internati, ebrei, sovversivi e prigionieri politici – io e Froma avevamo preso l’ascensore per salire al bar dell’ultimo piano dell’albergo, da dove, recitava la nostra guida, si poteva godere una straordinaria veduta della città. A una fermata intermedia un signore distinto fece il suo ingresso nell’ascensore. Sfoggiava anelli d’oro e un orologio molto costoso. Come accade spesso in situazioni del genere, seguì un silenzio colmato da sorrisetti imbarazzati. All’improvviso il signore dalla bianca chioma e dall’aspetto vigoroso si voltò verso di noi con gesto casuale e, annuendo come a confermare una nostra supposizione, quasi fossimo nel bel mezzo di una conversazione, disse: «Sì, ero a Babi Yar».

La mattina seguente prendemmo posto su un gigantesco pullman dotato di aria condizionata per la prevista escursione di un’ora del gruppo di Froma all’ultimo campo di concentramento di quel mesto viaggio. I cechi lo chiamano Terezín, ma fino all’occupazione nazista il suo nome era Theresienstadt, «Città di Teresa»: la città di Maria Teresa, la grande imperatrice asburgica del diciottesimo secolo, la regina Vittoria della Mitteleuropa. Venne così chiamata perché Theresienstadt, completata nel 1780, l’anno della morte dell’imperatrice, era una delle città-fortezza dotate di mura di cinta edificate durante il regno di questa grassottella e dispotica sovrana, a protezione dei vasti domini asburgici. Questo crogiolo multiculturale di nazioni, regioni e principati si disintegrò quando un giorno di giugno del 1914 il nazionalista serbo Gavrilo Princip (evidentemente non soddisfatto di questa mescolanza) assassinò l’arciduca Francesco Ferdinando, discendente di Maria Teresa ed erede al trono del già anziano Francesco Giuseppe, Yossele. L’evento innescò una reazione a catena di dichiarazioni e ultimatum che, com’era prevedibile, portarono inevitabilmente di lì a breve allo scoppio della prima guerra mondiale e al conseguente collasso dell’impero. Visitammo il campo con i vari musei in quel piovigginoso giorno di giugno 2003, girovagando tra le baracche ricostruite e il museo del ghetto, indugiando davanti alla toccante esposizione dei manufatti creati dai bambini internati durante gli anni dell’occupazione nazista; quello che più mi colpì fu scoprire che in una delle vecchie celle, un tempo prigione della fortezza – un minuscolo stanzino dalle spesse pareti dove venni sopraffatto da un attacco di claustrofobia, come non di rado mi accade (per esempio negli ascensori o in luoghi angusti e sotterranei) – era stato incarcerato lo stesso Gavrilo Princip dopo l’assassinio dell’arciduca; fu lì che morì, non molto tempo dopo. Rimasi stranamente commosso da quell’inaspettata e concreta testimonianza del crimine che scatenò la prima terrificante carneficina del secolo, e ciò non senza imbarazzo, poiché solo questo fatto mi aveva toccato così nel profondo. Solo dopo averci riflettuto compresi la ragione della mia commozione: queste vestigia di Princip e del suo gesto, estranee agli interessi miei e di altri visitatori, tutti avidi di informazioni inerenti l’Olocausto, mi avevano riportato indietro nel tempo all’infanzia e adolescenza di mio nonno nel periodo austro-ungarico, al momento del più grave disastro politico mai occorso agli ebrei di Bolechow, come si rivelò, di fatto, l’assassinio dell’erede del loro amato imperatore, che innescò la guerra più terribile mai vista.

Cosí visitammo anche Theresienstadt. Dal suo sito web è possibile inviare agli amici delle cartoline elettroniche con il saluto ARBEIT MACHT FREI; la cartolina che mandai alla signora Begley da Praga raffigurava semplicemente Josefov, il pittoresco, antico quartiere divenuto meta turistica. «Praga è bellissima» le scrissi «oggi siamo andati al quartiere ebraico. Ma di ebrei nemmeno l’ombra». Considerato il suo senso dell’umorismo, immaginai che avrebbe apprezzato la dolente battuta, e non sbagliavo. «Molto divertente» commentò simulando disappunto quando andai a trovarla appena tornato dal viaggio durato un mese, durante il quale visitai Praga, Vienna, Tel Aviv, Vilnius e Riga. Eravamo a casa sua e la stavo ragguagliando sulle mie avventure. Brandí le cartoline esclamando: «Vede? Le ho tenute tutte». Fece cenno a Ella di versarmi dell’altro tè freddo; nel soggiorno faceva caldo, aveva spento il condizionatore, malgrado fosse fine luglio. «Non ci sento con quell’arnese acceso» si era giustificata, lanciando un’occhiata di fuoco all’apparecchio, dalla sua poltrona preferita, una riproduzione bergère, con lo schienale alto, situata nell’angolo della sala. La associavo a un trono, forse per la postura della mia amica, sempre così eretta, almeno fino a qualche tempo prima: stava appollaiata sul bordo, a volte poggiandosi a un bastone, mi osservava con sguardo fermo e indagatore, un occhio socchiuso, ascoltava le mie storie, di tanto in tanto scuoteva impercettibilmente il capo e mormorava che ero troppo sentimentale, o gesticolava irritata per il mazzo di fiori con cui la omaggiavo, che Ella subito sistemava sul tavolinetto, mentre lei lo respingeva con un gesto della mano grinzosa, come a dire che il denaro speso lo avrei potuto impiegare per i miei figli. «Come stanno i bambini?» era immancabilmente la prima domanda che mi rivolgeva, una volta assisa sulla poltrona a forma di trono accanto all’album di fotografie del figlio e dei nipoti. «Il bambino, il bambino, tutti mi dicevano di salvare il bambino» mi aveva confidato in lacrime un giorno, in una delle prime visite, nella stessa occasione in cui mi aveva confessato di soffrire di sensi di colpa per non essere riuscita a salvare gli altri parenti. Tre anni dopo, quello stesso giorno, mi recai da lei per narrarle la mia odissea europea; sorseggiavo il tè, lei sorrideva mestamente e commentò: «Non ci sono più ebrei laggiù. Certo, siamo tutti qui o nella tomba».

Dalla sudicia e deprimente stazione ferroviaria di Praga risalente all’epoca sovietica, dove un vecchio decrepito, rivelatosi un fattorino che ci offriva i suoi servigi, ci importunava con fare aggressivo, prendemmo il treno e in quattro ore giungemmo a Vienna. Amo questa città, non da ultimo perché compare in certe storie di famiglia («Mio padre» era solito ripetermi mio nonno «una volta all’anno andava a Vienna per affari; oh, i regali che ci portava, i giocattoli, i dolci!»). Froma non c’era mai stata, ed ero impaziente di mostrarle le sue imponenti bellezze, i celeberrimi palazzi in stile barocco e Beaux-Arts dall’intonaco scrostato e dai particolari sempre un po’ eccessivi, i cornicioni enfatici, le modanature elaboratissime, un tempo simboli di un impero fin troppo fiducioso nella propria grandezza, oggi alquanto imbarazzanti considerata la sua dissoluzione – un po’ come un’anziana parente eccentricamente agghindata in un’occasione informale. Malgrado ciò adoro Vienna, forse perché la tenacia con cui si tiene avvinta al desueto formalismo di un’epoca scomparsa mi ricorda alcuni austriaci conosciuti tempo addietro.

Cosa vedemmo a Vienna? Parecchi luoghi a me cari, non da ultimo, vista la mia passione per le tombe, non solo ebraiche, il Kaisergruft, la cripta imperiale degli Asburgo, un fresco ambiente sotterraneo che, entrandovi per la prima volta, mi fece pensare a una cantina, solo che al posto delle botti e delle bottiglie sotto il basso soffitto a vòlta sono allineati i sarcofagi in pietra e bronzo, decorati da statue e teschi coronati che sembrano sussurrare le epigrafi latine a coloro che abbiano l’ardire di guardare. Naturalmente il monumento più imponente è quello di Maria Teresa, una statua in bronzo a grandezza naturale, con un braccio sollevato dal coperchio della bara gigantesca, il viso immortalato in un sorriso estatico, espressione forse dovuta all’attesa della vita eterna, o magari al fatto che il suo adorato marito, Stefano di Lorena, si leva di fronte a lei. Visitammo il Kaisergruft, dove riposa lo stesso Francesco Giuseppe, in un lucente sarcofago di marmo posto al centro di un sobrio ambiente circondato da sottili candelabri, tra la bellissima moglie Elisabetta, anche lei vittima di un assassinio, e il romantico figlio Rodolfo, il principe ereditario che si tolse la vita insieme all’amante adolescente a Mayerling, una dimora di caccia reale, nel gennaio 1889, circostanza che, tra le altre cose, mi induce a riflettere su certe storie di famiglia, per esempio su quella che mi raccontava sempre l’infelice sorella di mio nonno, Sylvia: da bambina avrebbe visto quel principe ereditario in uniforme blu salire la scalinata di un palazzo a Lemberg (come si chiamava ai suoi tempi quella città) su un cavallo bianco. Peccato che sia nata nel 1898, cioè nove anni dopo l’atto che avrebbe reso il romantico Rodolfo così famoso.

Insomma, vedemmo tutto questo. Ma, come ho detto, la curiosità di Froma è insaziabile. Quando le chiesi la ragione della frase immancabilmente ripetuta al termine di ogni visita, «Torniamo a dare un’ultima occhiata», il motivo di quella smania di vedere quanto più possibile, di quelle incessanti domande, mi rispose: «Perché penso che probabilmente non torneremo più qui, quindi bisogna ricavare più informazioni possibili». Comunque non rimase particolarmente impressionata dalla cappella funeraria degli Asburgo, a lei interessavano soprattutto i siti giudaici. Tanto per cambiare, le esperienze di vita, l’influenza familiare e le storie a essa legate, mi fecero provare una particolare emozione in un luogo per altri non particolarmente interessante. Dopo aver visitato il museo ebraico in Dorotheergasse (dove scoprii che già sul finire del dodicesimo secolo, poco dopo lo stanziamento delle prime comunità ebraiche in città, si verificarono i pogrom, e sedici ebrei vennero uccisi con il beneplacito del papa); dopo aver visitato il nuovo museo nella vecchia Judenplatz, Piazza dei giudei (sotto la quale,ci fu detto, gli archeologi hanno rinvenuto i resti della prima sinagoga della città, distrutta il 23 maggio del 1420, giorno in cui il duca ordinò l’incarcerazione o l’espulsione degli ebrei di Vienna e la confisca dei loro beni; oggi rimane ben poco delle rovine, perché le pietre del tempio furono impiegate per costruire l’università); dopo aver preso visione del Memoriale delle vittime austriache dell’Olocausto, opera dell’artista inglese Rachel Whiteread, un cubo di cemento simboleggiante una biblioteca inaccessibile, contenente settemila volumi, che reca incisi alla base i nomi dei luoghi dove furono sterminati quasi settantamila ebrei viennesi; dopo aver visto tutto questo, l’ultimo giorno della nostra permanenza a Vienna ci recammo allo Zentralfriedhof, il grande cimitero della città. Froma desiderava rendere omaggio alla tomba originaria del pioniere sionista del diciannovesimo secolo, Theodor Herzl, «il padre del moderno Israele», morto a Vienna nel 1904 all’età di quarantaquattro anni (le spoglie vennero traslate nel 1949 nel neonato stato di Israele: gesto di grande pregnanza simbolica, se si considera che tombe, cimiteri, memoriali e monumenti, inutili per i morti, sono estremamente significativi per i vivi). Consultammo una delle innumerevoli cartine e guide che Froma ama acquistare in viaggio – io, meno curioso, più passivo, preferisco passeggiare e imbattermi nelle cose – e organizzammo la nostra visita.

Dal centro di Vienna allo Zentralfriedhof il tram impiegò venti minuti buoni, ma il cimitero, molto esteso, è servito all’interno da un’altra linea, con le fermate ai vari ingressi, sbarrati da grossi cancelli; la distanza tra un’entrata e l’altra, in termini di spazio e di tempo, è considerevole. Cominciammo dall’ingresso 1, quello del «vecchio» settore ebraico, e attraversammo a piedi un boschetto pieno di sterpaglie, per quanto, di recente, in seguito alle proteste per l’infelice stato della grande necropoli, siano stati compiuti degli sforzi per la sistemazione del sito. Ma dopo aver vagato per quasi un’ora tra sfarzose tombe, monumenti e memoriali trascurati di defunti che nessuno ricorda più, in quanto i discendenti di questi notabili del diciannovesimo secolo sono a loro volta scomparsi dalla faccia della terra, ci accorgemmo di essere nel posto sbagliato. Impiegammo venti minuti per raggiungere la parte centrale, e altri venti per arrivare all’ingresso 4, dove sorge il nuovo settore ebraico. Da parte mia non nutrivo particolare interesse per Herzl e la sua tomba, poiché, come ho già avuto modo di sottolineare, all’epoca Israele non suscitava il mio interesse. Ma fui sopraffatto da quel che trovammo.

O, dovrei dire, da quel che non trovammo. A occhi ben aperti, varcammo l’ingresso estremamente ricercato, Art Deco, di questa nuova parte dello Zentralfriedhof. Il cancello presentava motivi di archi stilizzati, di foggia vagamente moresca, ripresi, su scala gigantesca, nella cupola della Zeremonienhalle di questo nuovo settore ebraico, l’edificio appartenuto alla società che si occupa dell’inumazione, conosciuta in ebraico come Chevra Kadisha (per tradizione sono i suoi membri che lavano e preparano i cadaveri per la sepoltura: il rito che mio nonno mi dettò la mattina di una lontana estate). In seguito appresi che il complesso della Zeremonienhalle del cimitero di Vienna venne progettato e costruito tra il 1926 e il 1928 da un prolifico architetto ebreo viennese, originario dell’Ungheria, Ignaz Reiser; tutte le sue opere pubbliche, dalla sinagoga costruita negli anni 1912 1914 nella Enzersdorferstrasse alla stessa Zeremonienhalle, sono indicate come zerstört nel testo tedesco di architettura che consultai dopo aver visitato quel notevole complesso cimiteriale: «distrutti». Lasciammo la Zeremonienhalle, il rifacimento di un edificio distrutto la notte dell’8 novembre 1938, e ci dirigemmo verso la distesa di lapidi. Davanti ai nostri occhi sbalorditi si apriva un gran vuoto. Dell’esteso appezzamento di terreno acquistato dagli ebrei di Vienna nel 1920 per adibirlo a luogo di sepoltura, perché ormai il vecchio settore era sovraffollato, solo una parte relativamente poco estesa era occupata da tombe. Accanto ai loculi (notammo che quasi nessuno reca date più recenti dei primi anni Trenta) si stende una vasta distesa di terra. Rimanemmo a fissare lo scenario; infine ci rendemmo conto che il nuovo settore ebraico del cimitero di Vienna era quasi del tutto vuoto perché gli ebrei che dovevano riposare lì andarono incontro a una morte neanche lontanamente immaginabile, e vennero sepolti, se mai lo furono, in luoghi molto meno decorosi. Se ci si sofferma a riflettere sui danni incalcolabili prodotti dalle guerre, si pensa di solito a luoghi desolati un tempo brulicanti di vita: case, negozi, bar, parchi, musei, e così via. Io ho trascorso parecchio tempo nei cimiteri, eppure, fino a quel pomeriggio allo Zentralfriedhof, non mi era mai capitato di pensare che anche i cimiteri possano svuotarsi.

Fu questa l’inaspettata scoperta, mentre cercavamo il luogo di sepoltura del celebre sionista Theodor Herzl. La tomba non la trovammo; probabilmente Froma ci rimase male, ma per me era sufficiente quanto visto, o meglio, non visto, nel nuovo settore ebraico del cimitero di Vienna.

Dalla capitale austriaca mandai alla signora Begleyuna una cartolina raffigurante gli opulenti palazzi degli Asburgo. «Vienna è sempre bellissima» le scrissi «ma non ci sono ebrei – nemmeno i morti». Avrebbe apprezzato anche quella.

Il giorno seguente alla visita allo Zentralfriedhof partimmo per la terra concepita da Herzl.

La casa di Anna Heller Stern, l’amica di Lorka, era fresca e in penombra. Le persiane erano abbassate per ripararla dal sole estivo, addirittura fluorescente. L’arredamento era ridotto all’essenziale: un divano basso, un paio di sedie moderne attorno a un tavolinetto. Forse per lo scarso mobilio, per la frescura emanata dal pavimento senza tappeti, per l’ombra quasi sottomarina, entrando in quell’appartamento avvertii un piacevole sollievo, sensazione che a volte provo quando, per sfuggire al caldo estivo di un pomeriggio passato a ricopiare epitaffi rinvenuti in cimiteri dimenticati, trovo rifugio nel mausoleo di famiglia, un tempo grande ma ormai trascurato.

Come la sua dimora, Anna sembrava a un tempo socievole e riservata. Sfoderava un sorriso caldo, e quando Shlomo ci presentò mi strinse con vigore la mano; percepii però anche un’ombra di circospezione, come se quel posto, o forse lei stessa, nascondessero qualcosa. Quando aprì la porta, mi trovai di fronte una donna dalla corporatura vagamente a pera, con un viso dalla carnagione delicata di chi evita di esporsi al sole, l’espressione esitante, e i capelli tendenti al fulvo. Indossava una camicetta bianca senza maniche e un’attillata gonna grigia che le arrivava alle ginocchia. Come le mie nonne, aveva le braccia sode e pienotte dalla pelle liscia,come una pasta a lungo lavorata. Anna ci invitò a entrare e ci accomodammo. Lei sedette di fronte a Shlomo, io presi posto sul divano, dove poggiai il registratore, le cassette, la videocamera, le cartelline e l’unica fotografia di Lorka in nostro possesso, quella che ritrae la famiglia il giorno del funerale della madre di Shmiel, nel 1934.

Shlomo stava parlando in yiddish, e d’un tratto percepii le parole Di ferlorene, Gli scomparsi.

«Sta scrivendo un libro sulla sua famiglia» le spiegò. Sul tavolinetto c’erano piattini, tazze, tovaglioli, un vassoio con delle fette di torta accuratamente tagliate, pasticcini, una quantità di cibo sufficiente per quindici persone. Sorridendo, Anna mi avvicinò il vassoio, invitandomi a servirmi. Shlomo continuò: «Si chiamerà Gli scomparsi. Di ferlorene».

«Di ferlorene» ripeté Anna, annuendo, come se il titolo non richiedesse alcuna spiegazione.

Di ferlorene. Con mia sorpresa, la conversazione si svolse in yiddish; mi aspettavo il ricorso al polacco, con i suoi suoni dolci e sussurrati, lingua madre di entrambi, parlata nella loro infanzia a Bolechow negli anni precedenti la guerra, idioma cui spesso si era abbandonata Meg Grossbard nella riunione di gruppo a Sidney, simulando un lapsus, anche se, sospettavo, e a maggior ragione lo sospetto oggi dopo averla conosciuta, che fosse un modo astuto per sottolineare che si stava parlando di argomenti riguardanti la sua vita, era la sua storia da cui io, «americano di seconda generazione» come le piaceva definirmi, ero inevitabilmente escluso, considerato al più un mero osservatore, giunto ormai troppo tardi. Avevo anche pensato che parlassero in ebraico, la lingua del paese in cui ora vivevano, ma in seguito Shlomo mi spiegò che Anna si era stabilita in Israele solo di recente, avendo vissuto in Sud America con il marito dalla fine della guerra.

«Lasciò la Polonia nel 1947» mi riferì Shlomo in inglese. «Aveva ventisei anni. Ne ha vissuti quarantadue in Argentina. Si è trasferita qui solo da qualche anno».

Quando pronunciò la parola Argentina Anna sorrise, prese un giornale in spagnolo poggiato su un tavolino e lo indicò con un cenno del capo. «Ikh red keyn Ebreyish» mi disse in yiddish. «Non parlo ebraico».

Be’, nemmeno io. In quella lingua avevo imparato a pappagallo la haftarah che dovevo recitare, non sapendo neanche che stavo intonando un brano sulla purificazione della comunità ebraica. E per lungo tempo non mi passò nemmeno per la mente di decifrare testi in ebraico che invece, mi avvidi troppo tardi, avrebbero potuto gettare una luce sui segreti di famiglia e su storie non vere. Così fui ben felice di ascoltare da un nativo di Bolechow la lingua yiddish, circostanza che non avrei più creduto possibile dopo la morte di mio nonno. L’yiddish era la lingua d’Europa, della terra dei padri; quei suoni pastosi e pieni serpeggiano nei miei ricordi, familiari eppure misteriosi, come le lettere ebraiche con le loro forme curvilinee segnate su un foglio di carta o incise sulla pietra. Mia madre lo parlava in famiglia, così come i suoi zii, e la sua cugina più grande, Marilyn, la figlia di Jeanette, lo parlava da bambina con la nonna paterna, la temuta Tante, come mi ha rivelato l’altro giorno. Lei è rimasta ormai l’unica della famiglia a conoscere quell’idioma, visto che gli altri sono quasi tutti morti. Si rivolgeva in yiddish al padre quando voleva mantenere un segreto, celare un litigio o un pettegolezzo («Ober mayn frayndine hut gezugt azoy» diceva aggrottando la fronte, smorfia che lui non poteva vedere, mentre conversava al telefono, gesticolando all’indirizzo di un vicino con cui aveva discusso e a cui avrebbe presto tolto il saluto: «ma la mia fidanzata ha detto che...»). Soprattutto, l’yiddish era la lingua delle battute finali delle barzellette di mio nonno.

Per questo, quando Shlomo mi chiese se non avessi niente in contrario che si parlasse in yiddish, ne fui ben lieto. Desideravo ardentemente riascoltare quell’idioma.

«Yaw» dissi rivolto ad Anna, che sorrise. Posò il giornale, si voltò verso Shlomo e prese a parlare, troppo velocemente per me. Lui aspettò che terminasse, annuì e tradusse: «In Argentina ricominciò una nuova vita. Lì capì che era di nuovo un essere umano».

Annuii, quindi dissi: «Cominciamo».

Le spiegai che per completezza dei dati dovevo chiederle il nome da nubile, della sua famiglia a Bolechow. Era più semplice iniziare così.

«Ikh?» ripeté. «Io?». «Ikh hiess Chaya, jetz hayss ich Anna». «Mi chiamavo Chaya, poi ho preso il nome Anna».«E la “Klara Heller” di cui mi ha parlato Meg Grossbard, che avrei incontrato in Israele?» domandai stupito. Senza chiederlo ad Anna, Shlomo mi spiegò che da ragazza ai tempi di Bolechow si chiamava Klara, ma in memoria del prete ucraino che le salvò la vita procurandole un certificato di battesimo falso aveva mantenuto anche dopo la guerra il nome che questi le aveva attribuito: Anna.

«E la sua famiglia?» chiesi, come a imbeccarla per facilitarle le cose.

Mi guardò e con la mano fece il segno del quattro. «Vir zaynen geveyn fier kinder» rispose. «Eravamo quattro figli». Batté sull’indice: la prima. «A shvester, Ester Heller...».

Sulla seconda sillaba di Ester di colpo la voce si ruppe in pianto e lei si portò le mani al volto. Rivolta a Shlomo disse in yiddish, e stavolta compresi:

«Vedi? Già non riesco ad andare avanti».

In seguito, in quell’appartamento fresco e in penombra, avrei appreso che Ester venne catturata nella seconda Operazione – Anna, nascosta in un fienile, ne fu testimone, vide i duemila ebrei di Bolechow condotti alla stazione ferroviaria, costretti a intonare «Mayn Shtetele Belz», un ricordo troppo doloroso da rievocare, più di una volta si coprì il volto con le mani – e uccisa, come i due fratelli e i genitori: un’altra famiglia di sei persone distrutta; ma tutto ciò me lo raccontò più tardi. All’inizio di quella conversazione, quando ancora non avevamo nemmeno assaggiato i dolci, Anna cercava educatamente di collegare ogni informazione alla mia famiglia.

«Ikh verd den Detzember dray und achzig yuhr» mi disse. A dicembre compirò ottantatré anni. E poi aggiunse:«Lorka aveva qualche mese più di me».

«Ah» feci, pur sapendolo già, dato che il certificato di nascita di Lorka reca la data 21 maggio 1920. Le chiesi come faceva a ricordarlo così bene.

Anna sorrise. «Vayss farvuss ikh vayss?». «Lo sa perché lo ricordo? Perché al primo anno di scuola ero la più piccola e la più minuta. Con Lorka abbiamo frequentato la stessa classe fino in terza media. Dai sei ai tredici anni. Capisce?». Fershteyss?

Annuii. «Ihk fershteyeh» risposi.

A quel punto cominciò a parlare della famiglia Jäger. Le reminiscenze si succedevano caoticamente. Non la interruppi. Quel susseguirsi di pensieri mi interessava quanto i ricordi stessi.

«Shmiel Jäger aveva un autocarro, portava la merce a Lemberg» rievocò Anna, usando il vecchio nome della città di Lwów. «E lì caricava anche della merce... Erano proprio una bella famiglia, la moglie era una persona simpatica...».

Non mi sembrava vero poter scoprire qualcosa di più su Ester. «Ha qualche ricordo preciso di Ester, la moglie di Shmiel?» domandai.

Anna sorrise. «Sie veyhn a feine froh, a gitte mamma, agitte balabustah. Vusse noche ken ikh vissen?». «Era una persona distinta, una buona mamma, una buona donna di casa. Cos’altro potevo sapere?».

Aggiunse qualcosa rivolta a Shlomo, che tradusse: «Era una bambina, non conosceva la loro vita privata. La madre era un’ottima moglie, la casa era sempre in ordine e le bambine erano pulite e ben vestite».

Anna si rivolse a me: «Di zeyst?» dichiarò. «Lorkas familyeh kenn ikh besser als Malka Grossbard!».

«Vede? Conosco la famiglia di Lorka meglio di Meg Grossbard!».

Aggiunse qualcos’altro, e Shlomo mi spiegò che il fratello della madre, un certo signor Zwiebel, era vicino di Shmiel Jäger. Viveva proprio accanto a lui. Anna andava a trovare lo zio, e per questo vedeva spesso Lorka, non solo a scuola.

Forse per provare la veridicità di quell’affermazione, Anna ci rese partecipi di una vecchia reminiscenza. «Ricordo che le prime fragole raccolte si vendevano a Lemberg, e suo zio Schmiel Jäger le portava a Bolechow, dove ancora non si trovavano. E Lorka mi invitava a casa sua e mi diceva: “Vieni a mangiare le fragole fresche!”».

All’improvviso, distintamente, mi parve di afferrare un segno, una traccia, inequivocabile per quanto elusiva, un certo stile di vita, ormai scomparso.

Shmiel e i suoi autocarri: era un particolare che ricordavano tutti. Le chiesi di descrivermi il mio prozio.

Ad Anna sfuggì un risolino e tamburellò con le dita sulle orecchie. «Er var a bissl toip!». «Era un po’ sordo!».

«Sordo?» ripetei, al che lei confermò:

«Sí! Toip! Toip!».

Mi arresi. Poi le domandai: «Ricorda le altre figlie?».

«Di Kleynste» cominciò a dire, «la più piccola...».

«Bronia» suggerii. Ero eccitato al pensiero di aver finalmente conosciuto qualcuno in grado di dirmi qualcosa di Bronia, la bambina scomparsa sessant’anni prima nei cosiddetti bagni e stanze delle inalazioni in un campo di concentramento; Bronia, disgraziatamente troppo piccola quando venne catturata, quindi non abile al lavoro; quasi nessuno tanto giovane – le amiche, le compagne di scuola – era sopravvissuto, per questo è rimasto così poco di lei.

«Bronia?» ripetei. Ma Anna scosse il capo e disse: «Ruchele war di kleynste».

«Ruchele?» dissi, stupito. Anna annuì con convinzione, e ritenni opportuno non approfondire.

Così, mentre mi spiegava che di kleynste, la più piccola, era una ragazza molto seria, sensibile e delicata, il genere di bambina educata e tranquilla – descrizione che combaciava con quella di Jack su Ruchele – dubitavo di poter mai scoprire qualcosa di Bronia.

«Le voglio mostrare alcune fotografie» dissi ad Anna.

Per sollecitare la sua memoria avevo con me la cartellina con le vecchie istantanee di famiglia, la stessa portata in Australia. Ma dopo l’esperienza di Sidney, quando Boris Goldsmith, sbirciando la piccola foto del 1939 con Shmiel, Ester e Bronia, aveva dichiarato con un sospiro «Non riesco a distinguerli», avevo imparato la lezione: avevo provveduto a far ingrandire tutte le foto in mio possesso. Adesso anche la più piccola istantanea della mia collezione aveva un formato standard: il viso stanco e preoccupato di Shmiel, nell’ultima fotografia del dicembre 1939, era quasi a grandezza naturale. Mentre le passavo la cartellina uno degli ingrandimenti scivolò sul tavolino: era la foto del 1936 di Frydka, Meg Grossbard e Pepci Diamant che si recavano a scuola, con cappotti e i cappelli di pelliccia.

«Duss iss Frydka mit Malka Grossbard und Pepci Diamant» dissi. «Questa è Frydka con Malka Grossbard e Pepci Diamant». Anna indicò subito Meg e, come scegliendo la carta vincente dal mazzo, afferrò la foto ed esclamò: «Malka! Frydka var zeyer sheyn – zeyer shein!».

«Frydka era molto carina – molto carina!».

Accompagnò le parole con un gesto ammirato, un’espressione universale di meraviglia: si portò le mani al volto e alzò gli occhi al cielo. Dovevamo parlare di Lorka, lei era l’unica in grado di rivelarmi qualcosa, eppure non ero sorpreso che si parlasse di Frydka, una ragazza bellissima, a cui un giovane aveva immolato la sua vita, il tipo di ragazza cui si attagliano naturalmente storie e leggende.

«Voglio dirle una cosa» riprese Anna, contemplando la foto della quattordicenne Frydka. Shlomo ascoltò e poi tradusse: «Ha detto che Frydka avrebbe dovuto vivere al giorno d’oggi. Era una ragazza moderna, ma è vissuta nell’epoca sbagliata!».

«Cosa intende?» domandai.

«Viveva in un piccolo borgo, in quell’epoca, ed era criticata! Sai, era una ragazza libera!».

«Criticata?» ripetei, pensando: «Persino allora se ne parlava. Circolavano già storie su di lei».

Annuì. «Sarebbe dovuta vivere cinquant’anni dopo» ribadì. «Lorka era tranquilla, seria, aveva una sola sympatia...» (In seguito cercai la parola «sympatia» nel vocabolario polacco: significa «fiamma», e il sapore antico di quella parola mi commosse, ripensando ad Anna che parlava di Lorka e della sua sympatia).

«... una sola sympatia per volta. Le piaceva un ragazzo, il fratello della signora Halpern. Usciva con lui...Bumo Halpern».

«Davvero?» mi stupii. Ero sorpreso. Spiegai loro che a Sidney Meg Grossbard aveva insistito che il fidanzato di Lorka era un lontano cugino, Yulek Zimmerman. Anna scosse il capo decisa, e ripeté: «Bumo Halpern».

«Va bene» dissi. Per quel che contava, ormai.

Shlomo proseguì: «Secondo Anna, Lorka aveva un comportamento irreprensibile, non... tradiva la sua simpatia».

Tradiva.

«E Frydka?» domandai a quel punto, già intuendo la risposta.

Anna mi scoccò un sorriso e scosse il capo, divertita a quel ricordo, e agitando le mani rispose: «Frydka var geveyn a...»

(Si fermò, e non trovando la parola adatta in yiddishri corse allo spagnolo).

«... sie’s geveyn a picaflor!».

«Frydka era un colibrì!».

Mentre traduceva, Shlomo sorrise divertito al paragone. La ricordava anche lui, e commentò quasi gridando: «Sì! Era una farfalla! Andava di fiore in fiore!».

A quel punto, Anna e Shlomo presero a bisbigliare fitto in yiddish. Shlomo si batté la mano sulla coscia e scoppiò a ridere.

«Mi ha raccontato due cose» spiegò. «La prima riguarda Frydka. Anna e alcune amiche andarono a trovare un tale che aveva affittato una stanza nel quartiere russo di Bolechow, erano curiose di conoscerlo. Bussarono, e chi venne ad aprire? Frydka».

Sorrisi. Una farfalla! Be’, pensai, come biasimarla? Avevo visto le foto dell’album di Pepci Diamant. Frydka l’adolescente malinconica, con la testa fra le nuvole; Frydka, in una luminosa giornata con un vestitino bianco e scarpe aperte, che guarda di sbieco l’obiettivo, una ragazza alta e con le gambe lunghe; Frydka che gioca tra i cespugli nei pressi del fiume Sukiel; Frydkain posa, l’espressione accigliata, le dita sulle labbra finemente disegnate, sorpresa mentre fa uno spuntino con qualche prelibatezza preparata dalla madre. Era facile prendere una cotta per una ragazza così.

Anna si scusò e si alzò per rispondere al telefono,che aveva cominciato a squillare proprio mentre finiva di raccontare questa storia; mentre era via parlai di Frydka con Shlomo, che aveva lavorato nella Fassfabrik con lei.

«Sai» gli feci, «a guardare le foto sembra una star del cinema...».

Shlomo annuì, puntandomi contro un ditone, com’è solito fare, quasi per suggerire «Eh, te l’avevo detto!». «Come ti dicevo, mi sembra di ricordare di averla vista nella Fassfabrik. C’erano due bellissime ragazze che noi, pur essendo ancora piccoli, avevamo notato – avevo dodici anni e mezzo, e ho passato un anno in quel posto – me lo ricordo, probabilmente una era Frydka, l’altra una certa Rita, una profuga proveniente da Bolechow. Una Flüchtling, una ragazza bellissima. Sì, l’altra era Frydka.

Rappresentavano le donne nella Fassfabrik. Ricordo che commentavamo: “Frydka e Rita sono le più belle di tutte”».

Anna tornò a sedersi. Mi offrì da bere, accettai una Coca Cola. Tornò in cucina, e Shlomo mi riferì il secondo aneddoto rivelato da Anna su Frydka la farfalla, un racconto di tempi ben più cupi.

«Non è facile da tradurre» si scusò, ridendo forte. «Anna ricorda che durante la guerra, in fabbrica, la maggior parte delle ragazze lavorava all’aperto. Ma Frydka, essendo, come dire, sai, così libera... trovò il modo di lavorare dentro! Nel campo, nel lager, nella fabbrica di botti...».

«Be’» osservai, piuttosto divertito ma anche spinto dall’impulso di difendere la reputazione di quella cugina da lungo tempo scomparsa, «da quello che ci ha detto Jack Greene e dalle lettere di Shmiel sappiamo che Frydka aveva frequentato l’istituto commerciale per diventare ragioniera» («La cara Frydka ha finito le superiori» aveva scritto Shmiel «mi costa una fortuna e non sarà facile trovarle un lavoro». E in un’altra lettera: «Frydka ha terminato la scuola commerciale a Stryj, ma deve continuare gli studi; vorrei che imparasse un mestiere adatto a lei, oggi se non conosci un mestiere non sei nessuno...»). «Quindi» continuai, «forse era per questo che lavorava nel campo?». Dopo tutto, considerai tra me, Jack mi aveva detto che lei lavorava come ragioniera nella Fassfabrik.

Anna tornò con una grossa bottiglia di Coca Cola e la poggiò sul tavolo. Shlomo le riportò la mia osservazione, al che lei scosse la testa con un largo sorriso e replicò.

«Sostiene di no» mi spiegò Shlomo, «Frydka non lavorava in un ufficio, non faceva la ragioniera, era addetta a una macchina». Si rivolse di nuovo ad Anna, quindi continuò: «Le ho detto che anch’io lavoravo in quell’edificio, era tutt’altro che piacevole, anzi era molto dura, ma Anna mi ha appena fatto notare: “Sì, ma era sempre meglio che lavorare all’aperto, nel gelo dell’inverno”».

«Ess var shreklikh kalt!» esclamò Anna, consapevole che non c’era bisogno di traduzione. «Faceva un freddo tremendo!».

Mi ricordai di un’interminabile conversazione avuta con Andrew, anni prima, quando ipotizzammo come se la sarebbe cavata nostro nonno se fosse rimasto intrappolato a Bolechow durante la guerra; se la sua notevole abilità di ottenere sempre quel che si prefiggeva,di sapersela cavare, fosse una sua peculiarità o se non si trattasse di un tratto distintivo della nostra famiglia, ormai scomparso (che poi era la nostra sensazione). La frase di Shlomo che mi aveva ridestato quel ricordo, pronunciata con una certa ammirazione, era stata: «Trovò il modo di lavorare dentro!».

«Avrebbe dovuto vivere al giorno d’oggi» ripeté Anna.

Sorrisi. Sì, pensai, effettivamente era una ragazza per la quale si poteva prendere una cotta.

Volevo mostrarle altre fotografie, tra cui l’unica immagine che ci rimaneva della sua amica Lorka. Ma mentre rovistavo nella cartella per recuperare l’ingrandimento della foto di gruppo, risalente ormai a settant’anni prima, Anna disse qualcosa a Shlomo. Percepii i nomi Shmiel e Frydka. Finiremo per parlare solo di Frydka, temetti.

Il mio amico tradusse: «Ricorda di aver sentito dire che Frydka e Shmiel si erano nascosti da qualche parte, ma qualcuno li tradì e vennero uccisi».

«Frydka e Shmiel?» ripetei, sbalordito. Anna mi guardò, annuendo; aveva colto la mia incredulità. Quindi proseguì:

«Zey zent behalten bay a lererin...».

Shlomo stette ad ascoltare, poi tradusse, anche se a grandi linee avevo capito. «Vennero catturati a casa di un’insegnante. Era una professoressa di disegno».

«Insegnava educazione artistica» lo corressi.

«Sí» confermò. «Un’insegnante di educazione artistica. Una polacca».

«Ne ricorda il nome?» domandai. Volevo qualcosa di concreto, di specifico, che avvalorasse quella diceria.

Anna parlò ancora con Shlomo. «No» disse questi, scuotendo il capo. Ripresero a parlottare, e sentii un nome che conoscevo bene: Ciszko Szymanski. Alzai la testa, gli occhi sgranati. Per chi trascorre un mucchio di tempo negli archivi, a fare ricerche su eventi oscuri da lungo tempo dimenticati, a eccezione forse di qualche persona anziana, è gratificante trovare dei riscontri. E così anche lei aveva sentito la storia di Ciszko Szymanski. Anna sorrise, annuendo, e aggiunse qualcos’altro.

«Ha detto che Ciszko Szymanski era il fidanzato di Frydka» tradusse Shlomo.

Lo pregai di riferire ad Anna che Meg Grossbard a Sidney si era rifiutata di raccontarci quel che sapeva, perché Ciszko non era ebreo. Quindi mi voltai verso di lei ed esclamai: «Gurnisht!». «Niente!» facendola sorridere. Dopo aver ascoltato la traduzione, Anna mi fissò con espressione incredula, inarcando le sopracciglia e allargando le braccia, come a dire: «Perché mai, dopo tutto questo tempo?».

Le spiegai che avevamo saputo da Jack Greene che Ciszko Szymanski venne ucciso per aver aiutato Frydka. Dovette capire quel che stavo dicendo in inglese, perché ancor prima che terminassi mi guardò ed esclamò in yiddish: «Sì, l’ho sentito dire anch’io».

A quel punto si protese sul tavolino verso di me, come per confidare un segreto a un’amica, e pronunciò delle frasi concitate. Mi colpì la stranezza della situazione: l’intimità e l’immediatezza di quel gesto e il fatto che dovessi aspettare la traduzione di Shlomo. Quella sensazione era sintomatica dei sentimenti che stavo provando quel giorno – la perturbante sensazione di dover ripercorrere all’improvviso impossibili distanze di tempo, di lingua e di memoria, per cogliere piccoli ma commoventi e vividi dettagli sui miei parenti da lungo tempo defunti. Vieni a mangiare le fragole! Era sordo! Una farfalla!

Shlomo ascoltò, quindi, chinandosi confidenzialmente verso di me, tradusse:

«Ha detto che quando furono presi, Ciszko esclamò: “Se uccidete lei, dovete uccidere anche me!”».

Seguì qualche attimo di silenzio. Naturalmente immaginavo che Frydka avesse suscitato ben più di una cotta: «Quel ragazzo pagò con la vita quel che aveva fatto» mi aveva detto Jack Greene a Sidney. Ma era ben più emozionante ascoltare le ultime parole pronunciate da quel giovane, che comunicavano tutto il fervore e la giovanile spavalderia da cui era certo animato. Se uccidete lei, dovete uccidere anche me! E così fecero; su questo concordavano tutti, anche se dovetti aspettare altri due anni prima di scoprire i particolari.

«Come fa a saperlo?» domandai.

Shlomo e Anna parlottarono per un po’, quindi lui tradusse: «Gliel’ha raccontato suo cugino, che un tempo viveva a Kfar Saba, adesso sta ad Haifa. Era scappato in Russia, tornò a Bolechow dopo la guerra. È stato tra i promotori della costruzione del monumento a Taniawa. Era a conoscenza di un sacco di particolari – cosa accadde, come e dove. Si informarono, sai, quelli che tornarono dopo la guerra, appena finita la guerra parlarono con gli ucraini».

Shlomo fece una pausa, poi aggiunse: «Ci sono tante cose che non ho mai chiesto... che io non ho mai chiesto. Sai, mi pongo tante domande. Oggi voglio sapere molto più di un tempo».

Trasse un sospiro e tornò a parlare del cugino di Anna, che aveva udito le ultime parole pronunciate da Ciszko Szymanski. «Così sapeva molto, sapeva un mucchio di cose, e questo è quel che sentì».

«Cosa è accaduto al cugino?» domandai. Provai un’improvvisa eccitazione: se viveva ancora ad Haifa avrei preso il treno e sarei andato a parlargli direttamente, magari avrebbe ricordato altri dettagli.

Parlarono a lungo. Shlomo si volse verso di me e spiegò: «Non è più molto lucido. Lo ha chiamato di recente al telefono, e lui ha esordito: “Ho sentito mia cugina”, al che lei gli ha chiesto: “Quale cugina?” “Anna” ha risposto lui, e lei di rimando: “Ma sono io Anna!”».

E così avrei fatto a meno di quel cugino.

Probabilmente in quei momenti lasciavo trasparire le emozioni suscitatemi dal commovente particolare relativo al destino di Ciszko e Frydka (seppur autentico) e, ancor più, dalla nuova versione della morte di Shmiel, diversa da quella raccontatami a Sidney dai quattro superstiti di Bolechow, assolutamente convinti che Shmiel fosse stato catturato insieme alla moglie e alla figlia minore durante la seconda Operazione, e fosse morto a Belzec. Mi ci volle qualche attimo per analizzare le sensazioni prodotte in me da questo improvviso colpo di scena. Per un verso ero sconcertato; cominciavo a rendermi conto dell’inconsistenza delle storie che ascoltavo («Senti» mi fece notare qualcuno molto tempo dopo, «come fanno i sopravvissuti ad affermare con certezza come andarono le cose? Riferiscono solo particolari di seconda mano. Loro non c’erano. Se si sono salvati, è perché erano nascosti da qualche parte...»).