5

Athènes au temps de Philippe et d’Alexandre

La période qui va de 359 à 322 est une des mieux connues de l’histoire d’Athènes, et cela grâce à l’ensemble exceptionnel que constitue la collection des discours de Démosthène, tant des discours politiques qu’il prononça devant l’assemblée que des plaidoyers concernant des affaires publiques ou privées et qui nous font vivre au milieu des Athéniens, partager leurs angoisses et leurs problèmes. Cette documentation exceptionnelle, que complètent les discours d’Eschine, l’adversaire de Démosthène éclaire d’une façon vivante et remarquable un moment essentiel de l’histoire d’Athènes, puisqu’il précède immédiatement son effacement et son déclin : la longue lutte qu’elle eut à mener contre les entreprises du roi de Macédoine, Philippe.

La Macédoine était une région extérieure à l’Hellade proprement dite, mais dont l’histoire s’était trouvée étroitement liée à celle des Grecs depuis déjà longtemps. La dynastie qui régnait sur ce peuple de rudes paysans montagnards se voulait d’origine grecque et, de fait, les rois de Macédoine avaient très tôt entretenu des relations avec les cités grecques et singulièrement avec Athènes. Celle-ci en effet, depuis l’époque des Pisistratides, s’était, on l’a vu, intéressée aux rives septentrionales de l’Égée. La faiblesse des royaumes indigènes thrace et macédonien avait évidemment favorisé les entreprises athéniennes. Mais les choses vont brusquement changer en 359 avec l’avènement en Macédoine d’un jeune prince, Philippe, qui allait entreprendre de faire de la Macédoine une grande puissance et pour cela commencer par renforcer une autorité monarchique jusque-là très limitée. Il n’est pas facile de se faire une idée précise de l’homme qui devait pendant vingt ans dominer la politique grecque, car nous ne le connaissons qu’à travers les critiques partiales de Démosthène ou les louanges intéressées de ses partisans. L’homme avait certainement une grande valeur : c’était à la fois un politique et un stratège. Et il sut admirablement tirer parti des vieux antagonismes qui divisaient les cités grecques pour s’introduire dans leurs affaires et imposer peu à peu son hégémonie. En quelques années, il se rendit maître des côtes septentrionales de l’Égée. Dans le même temps, il intervenait aux côtés des Thébains dans la guerre sacrée qui les opposait aux Phocidiens pour le contrôle du sanctuaire de Delphes et de l’amphictyonie * delphique, et réussissait non seulement à mettre la main sur la Thessalie, mais encore à se faire attribuer au conseil amphictyonique les deux voix des Phocidiens, parvenant ainsi à pénétrer au sein d’un organisme panhellénique. La paix dite de Philocrates, du nom du négociateur athénien qui en prit l’initiative, sanctionnait une situation à laquelle Athènes avait vainement tenté de s’opposer. Face aux entreprises de Philippe, l’opinion athénienne était en effet divisée : les partisans d’Euboulos, les possédants, dans leur grande majorité fidèles à une politique pacifique, souhaitaient maintenir Athènes dans une relative neutralité, et éviter toute entreprise hasardeuse qui coûterait cher à la cité et risquerait de compromettre la politique de redressement entreprise par Euboulos. Mais d’autres craignaient la menace que ferait peser sur Athènes la perte de la route septentrionale de l’Égée qui aboutissait aux Détroits et à la région pontique, vitale pour l’approvisionnement en blé d’Athènes. Les menées de Philippe contre Amphipolis et Potidée, ses intrigues auprès des roitelets thraces alliés traditionnels d’Athènes, son infiltration en Grèce centrale par le biais de la guerre sacrée leur paraissaient justifier une action militaire, si coûteuse fût-elle. Or à partir de 352, ces partisans de la résistance à Philippe allaient trouver un porte-parole devant l’assemblée en la personne de Démosthène.

Démosthène et Philippe

Celui-ci appartenait à ce qu’on pourrait appeler la « bourgeoisie » athénienne. Son père, qui s’appelait Démosthène comme lui, était un homme riche qui possédait deux « ateliers » d’esclaves : le premier de 30 ouvriers fabricants de couteaux, le second de 20 ouvriers fabricants de meubles, une maison, des meubles, des objets précieux et quelques créances, au total une fortune s’élevant à 14 talents. Il mourut relativement jeune, confiant sa veuve et ses deux enfants à des tuteurs qui s’empressèrent de dilapider cette fortune. Le jeune Démosthène fut donc contraint de travailler pour vivre et devint logographe, faiseur de discours, c’est-à-dire avocat. En même temps il engageait contre ses tuteurs un procès qui lui permit de récupérer une partie de ses biens. Il était donc lui-même un homme riche et, plus tard, il devait rappeler les charges qu’il avait remplies du fait de cette richesse, chorégie *, triérarchie, etc. Il semble avoir été au début de sa carrière un ami d’Euboulos et avoir d’abord partagé les vues de celui-ci sur la nécessité d’une politique résolument pacifique. Mais très vite, il s’en détacha et devint le porte-parole de ceux qui redoutaient les entreprises de Philippe et pensaient qu’il fallait frapper vite et fort, quitte à accepter un certain nombre de sacrifices, et d’abord des sacrifices financiers. Eschine, qui le détestait, expliquait cette hostilité par des raisons personnelles. La mère de Démosthène était d’origine thrace et celui-ci aurait conservé des liens personnels avec cette région qui se trouvait particulièrement menacée par Philippe. Plus tard on l’accusa d’être un agent du Grand Roi, sous prétexte que, face à Philippe, il était prêt à toutes les alliances, même à l’alliance avec le Barbare. On ne peut cependant manquer d’être frappé, en lisant les discours de Démosthène, par la sincérité de sa passion. Et il faut bien convenir que contrairement aux accusations fréquemment portées contre les orateurs par les adversaires de la démocratie athénienne, il ne cherchait pas à flatter le démos, mais le mettait au contraire brutalement en face de ses responsabilités. En refusant de servir et en préférant le recours aux mercenaires, en s’opposant à l’affectation des ressources de la cité aux besoins de la guerre, en cherchant par tous les moyens à échapper aux eisphorai et aux triérarchies, les Athéniens, et singulièrement les plus riches d’entre eux, choisissaient délibérément la voie qui menait à la servitude, car il ne fallait pas s’illusionner sur les intentions de Philippe, ni croire à ses bonnes paroles.

C’est surtout après 346, après cette paix à laquelle Démosthène lui-même avait fini par se rallier, que son action allait devenir prépondérante. Les succès répétés de Philippe, auxquels Athènes s’était chaque fois opposée trop tard, avaient en effet porté un rude coup au prestige d’Euboulos. Le parti modéré n’avait pas réussi à résoudre les difficultés matérielles d’Athènes, et ses hésitations face aux menées de Philippe avaient aggravé la situation. Cela renforçait d’autant, aux yeux de l’opinion athénienne, ceux qui dès le début avaient dénoncé les entreprises de Philippe, et d’abord Démosthène.

Celui-ci s’était fixé un double but : il s’agissait d’abord d’assurer à Athènes des alliances pour affronter le conflit qui ne saurait manquer de renaître, la paix de 346 n’étant qu’une trêve ; il fallait ensuite contraindre les Athéniens à accepter une série de mesures destinées à renforcer le potentiel militaire de la cité. Démosthène se rendit au moins deux fois dans le Péloponnèse pour tenter de rallier à Athènes les cités : en 340, un congrès se tint à Athènes, où se retrouvèrent des délégués de Corinthe, de Mégare, de la ligue achéenne ainsi que des cités de l’île d’Eubée. Une alliance fut conclue, aux termes de laquelle on décida d’équiper une flotte de 100 trières et de rassembler une armée de 10 000 hommes, auxquels s’ajouteraient 1 000 cavaliers. La même année Démosthène entreprend un voyage dans la région des Détroits pour rallier à la cause athénienne les grandes cités qui s’en étaient détachées depuis 356, Byzance et Abydos, ainsi que les grandes îles de Rhodes et de Chios. Depuis 342, en effet, Philippe faisait peser une lourde menace sur ces régions et singulièrement sur la Chersonnèse de Thrace, vieille possession athénienne. En dépit de l’opposition d’une partie de l’assemblée, Démosthène avait réussi à faire envoyer en Chersonnèse le stratège Diopeithès à la tête d’une armée de mercenaires. Mais les subsides lui étant comptés, celui-ci n’avait pas tardé à se livrer à des exactions, capturant en particulier des navires de commerce. A Athènes, les adversaires de Démosthène avaient saisi l’occasion de protester, et Démosthène avait dû prononcer un discours véhément pour défendre le stratège à ses yeux injustement accusé : « Nous nous refusons à tout impôt sur la fortune, et à faire campagne nous-mêmes ; nous ne pensons pas renoncer à vivre aux dépens de l’État ; nous ne permettons pas à Diopeithes de lever des tributs, nous n’approuvons pas non plus qu’il se procure des ressources par lui-même… Car si vous n’êtes disposés ni à contribuer, ni à faire campagne vous-mêmes, ni à renoncer aux distributions d’argent, ni à donner à Diopeithes le produit des taxes, ni à le laisser se procurer par lui-même les moyens de vivre, ni à faire ce qui vous regarde, alors je n’ai plus rien à dire. » (Sur les affaires de Chersonnèse, 21, 23.) Démosthène cependant n’était pas prêt à se taire. Et en même temps qu’il cherchait à convaincre les autres Grecs du danger commun qui les menaçait, il s’efforçait de reconstituer une armée capable de s’opposer à Philippe, et pour cela de trouver les moyens de la payer. Dans ce même discours Sur les affaires de Chersonnèse, il avait indiqué aux Athéniens la voie à suivre : « Il faut avoir une armée organisée, lui assurer les moyens de vivre, des trésoriers, un service public, surveiller rigoureusement la gestion financière, et après cela, vous faire rendre compte de l’emploi des fonds par ces trésoriers, des opérations par le général. Si vous agissez ainsi, si vous y êtes vraiment résolus, alors, ou bien vous contraindrez Philippe à observer réellement la paix et vous le forcerez à se tenir chez lui, ce qui serait le mieux de beaucoup, ou bien vous le combattrez du moins à chances égales. » (Id., 47.)

C’est pourquoi, entre 340 et 338, dans les années qui précèdent Chéronée, Démosthène va s’efforcer de trouver les moyens de cette politique. Les réformes financières entreprises au début du siècle par Callistratos, la politique d’Eubule n’avaient apparemment pas résolu le problème des finances publiques. Et cela parce que l’impôt n’était pas encore une notion pleinement acceptée, ce qui traduit le caractère encore primitif de l’État athénien. En dehors des eisphorai, dont le montant restait relativement limité, c’est de la bonne volonté des possédants que dépendait l’équilibre budgétaire. Et même si la reprise de l’activité minière, d’une part, l’accroissement des échanges au Pirée d’autre part, fournissaient à la cité des revenus, il ne faut pas oublier qu’une partie de ces revenus servaient à alimenter les distributions et le paiement des salaires publics. C’est pourquoi Démosthène pouvait également s’en prendre aux riches qui se refusaient à contribuer, et aux pauvres qui ne voulaient pas renoncer aux distributions. Vers 349, avait été créée une caisse de stratiotika *, c’est-à-dire une caisse militaire. Mais quand, l’année suivante, Apollodôros, l’ami de Démosthène, avait proposé que les fonds de la caisse du théorique soient affectés au fonds militaire, il avait vu sa proposition attaquée comme illégale et avait dû la retirer. Aussi c’est avec précaution que Démosthène reprit le projet d’Apollodôros. Dans la IVe Philippique, dont l’authenticité, il est vrai, a été mise en question, Démosthène, tout en paraissant justifier l’existence du théorique, invitait cependant les pauvres à « renoncer à un abus qui irrite ceux qui possèdent et qui justifie leurs plaintes » (§ 42). Et il semble bien qu’il ait réussi à faire affecter les fonds du théorique à la caisse militaire. Mais il exigea aussi des riches des contributions supplémentaires. En même temps, un effort considérable était fait pour reconstituer une armée partiellement civique. Quelques années plus tard, au moment du procès sur la Couronne, il devait faire le bilan de son action dans les années qui précédaient Chéronée et mettre en valeur les résultats acquis : « Constatant, Athéniens, que notre marine périclitait, que les riches étaient exempts de charges à peu de frais et que les citoyens de petite et moyenne fortune perdaient ce qu’ils avaient ; que, de plus, par ce fait, le pays était en retard sur les occasions, j’ai fait passer une loi par laquelle j’ai forcé les uns, les riches, à faire leur devoir, tandis que je mettais un terme aux injustices subies par les pauvres et que j’obtenais que les préparatifs eussent lieu au bon moment, chose la plus utile pour la cité. » (Sur la couronne, 102.) La loi dont il est ici question consistait à revenir partiellement aux pratiques antérieures à la loi de Periandre qui, en 357, pour répondre aux plaintes des riches, avait créé les symmories triérarchiques. Désormais, les riches assureraient comme auparavant l’équipement d’une ou même de deux trières si leur fortune le leur permettait, au lieu de se borner à participer au sein d’une symmorie à l’équipement d’une seule trière. Il semble que Démosthène se soit heurté, au moment de faire passer sa loi, à l’opposition des riches qui tentèrent même de l’acheter pour l’amener à retirer son projet. La loi néanmoins fut adoptée et mise aussitôt en application si l’on en croit Démosthène. C’est elle sans doute qui permit aux Athéniens de faire face aux nouvelles entreprises de Philippe contre Byzance et la région des Détroits. Quand la guerre reprit en 340, Athènes put envoyer une flotte importante dans l’Égée et réussit ainsi à contraindre Philippe à lever le siège de Byzance, en 339. Mais Philippe n’avait pas renoncé pour autant à son objectif, qui était de réduire à merci, si l’on en croit Démosthène, la seule cité capable de lui tenir tête en Égée, c’est-à-dire Athènes. Il faut évidemment tenir compte de la partialité de l’orateur athénien. Il semble néanmoins que Philippe ait plus ou moins suscité par ses intrigues la nouvelle guerre sacrée qui allait déclencher une reprise des opérations militaires sur le continent. Philippe, on l’a vu était, depuis 346, membre de droit de l’amphictyonie delphique. C’est en tant que tel qu’il prend part aux opérations décidées contre les Locriens d’Amphissa, accusés d’avoir mis en culture des terres sacrées relevant du sanctuaire. Mais cette intervention allait avoir des conséquences inattendues. Les Thébains, qui avaient jusque-là favorisé les entreprises de Philippe, commencèrent à s’inquiéter d’un voisinage aussi pesant. Démosthène saisit aussitôt l’occasion et se rendit personnellement à Thèbes pour conclure une alliance avec les Thébains contre Philippe. Il a laissé dans le Discours sur la couronne un récit particulièrement vivant et éloquent des circonstances qui amenèrent les Athéniens à décider l’envoi d’une ambassade à Thèbes : Philippe avait occupé par surprise la forteresse d’Élatée en Béotie, pour contraindre les Thébains à demeurer dans son alliance. A Athènes, la nouvelle provoqua un affolement général. « C’était le soir ; on vint annoncer aux prytanes l’occupation d’Élatée. Après cela, les uns aussitôt, se levant au milieu de leur dîner, chassaient les gens des boutiques de l’agora et mettaient le feu aux baraques, pendant que les autres convoquaient les stratèges et appelaient le trompette ; et toute la ville était remplie d’affolement. Le lendemain, dès le jour, les prytanes convoquaient le conseil à la salle des séances, tandis que vous vous rendiez à l’assemblée ; et avant que le conseil eût délibéré et préparé son rapport, tout le peuple s’était rendu à la Pnyx. Puis, quand le conseil fut arrivé, que les prytanes eurent fait connaître les nouvelles qu’on leur avait apportées et eurent présenté leur informateur, quand celui-ci eut parlé, le héros demanda : « Qui veut prendre la parole ? » (§ 169-170.) Démosthène fut alors le seul à se lever, et sur sa proposition fut décidé l’envoi à Thèbes d’une ambassade de dix personnes dont il ferait partie.

Malgré la présence d’une ambassade macédonienne, l’alliance fut conclue entre Thébains et Athéniens, les Athéniens prenant à leur charge la plus grande partie des frais de la guerre. Et c’est en Béotie que se déroulèrent les opérations militaires. Aucune décision n’intervint pendant l’hiver 339-338. Philippe réussit à s’emparer d’Amphissa, et en septembre il écrasait l’armée grecque à Chéronée.

A Athènes, ce fut l’affolement : Philippe, en effet, après sa victoire avait installé une garnison à la Cadmée, la forteresse de Thèbes. Athènes était directement menacée. Aussi décida-t-on de ramener toute la population à l’intérieur des murs et d’organiser la défense. La boulè en armes siégea en permanence, prit toute une série de mesures de « salut public » : mobilisation des hommes de cinquante à soixante ans pour assurer la garde des remparts, interdiction faite à tout Athénien de quitter la ville, rappel des bannis et réintégration dans leurs droits civiques de ceux qui en avaient été privés. Enfin l’orateur Hypéride proposa que la citoyenneté fût donnée aux métèques et la liberté aux esclaves qui recevraient des armes pour défendre la cité. C’était là une mesure extrêmement grave, qui n’était pas sans rappeler les mesures prises par Cléophon avant le combat des Arginuses, avec cette différence qu’il s’agissait cette fois non pas de mobiliser les esclaves comme rameurs, mais de leur donner des armes pour assurer la défense du sol même de la cité. On ne s’étonne pas que la mesure d’Hypéride ait été aussitôt attaquée comme illégale par un certain Aristogiton. Les hommes du parti macédonien, mais aussi les modérés, ne voyaient pas sans inquiétude les éléments les plus turbulents dominer l’assemblée. Plutarque, dans sa Vie de Phocion, prétend même que certains étaient prêts à confier le pouvoir à Charidèmos, un Eubéen qui avait reçu la citoyenneté athénienne et passait pour un des chefs du parti antimacédonien. On aimerait mieux connaître les événements qui se déroulèrent alors à Athènes dans un climat certain de trouble et d’agitation. Notre source la plus éloquente est l’orateur Lycurgue qui devait, quelques années plus tard, rappeler les événements de ce moment-là dans le discours contre Leocratès. Hypéride y tint la première place, et en face de lui le stratège Phocion et l’orateur Démade. C’est ce dernier qui, par ses intrigues, réussit à négocier avec Philippe une paix qui laissait Athènes libre de l’occupation étrangère, et qui garantissait son autonomie. Les propositions de Démade furent ratifiées par tous ceux qui craignaient l’agitation politique et sociale dans la cité. Quelques mois plus tard, un décret fut pris par l’assemblée, qui prévoyait les peines les plus lourdes pour quiconque tenterait de renverser le régime et d’établir la tyrannie à Athènes. On a pensé que ce décret, dont la découverte est relativement récente, visait essentiellement les manœuvres des partisans de la Macédoine. Mais c’est là une interprétation tout hypothétique, qui tient essentiellement au fait que l’Aréopage est nommément visé dans le décret. Or, l’Aréopage était le rempart des modérés et soutenait la politique promacédonienne de Phocion. Pourtant, on voit mal Phocion et ses amis établissant à Athènes une tyrannie, alors que le démos dans son désarroi, pouvait être tenté de remettre le pouvoir à un orateur éloquent.

Quoi qu’il en soit, la paix de Démade fut ratifiée et Athènes dut accepter la perte de la Chersonnèse, la dissolution de la confédération, et fut contrainte d’adhérer à la ligue constituée autour de Philippe à Corinthe. Concrètement, cela signifiait qu’il lui faudrait contribuer à l’expédition que Philippe, devenu l’hégémon * des Hellènes, préparait contre l’ennemi héréditaire, le Grand Roi.

Philippe devait mourir assassiné en 336, et c’est son fils Alexandre qui réalise son projet avec le succès que l’on sait. Pendant les treize années qui sont marquées par la prodigieuse aventure du jeune roi macédonien, Athènes poursuit en apparence sa vie traditionnelle. Philippe n’avait pas voulu s’aliéner Athènes, et la forme politique du régime n’avait pas été modifiée. Bien plus, les hommes qui avaient animé la lutte contre le Macédonien, en premier lieu Démosthène et Hypéride, continuent à jouer un rôle de premier plan dans la cité. Toutefois, si le régime subsiste, la cité elle-même n’est plus que le pâle reflet de ce qu’elle avait été autrefois. En fait, elle cesse à peu près complètement jusqu’à la mort d’Alexandre d’avoir une politique extérieure indépendante, et ne joue plus aucun rôle dans les relations internationales, se bornant à s’acquitter de ses engagements envers le Macédonien. Mais aussi paradoxal que cela paraisse, c’est au moment où Athènes s’apprête à disparaître de la scène politique que nous apercevons le mieux le fonctionnement de ses institutions, et les différents rouages de sa vie économique et sociale.

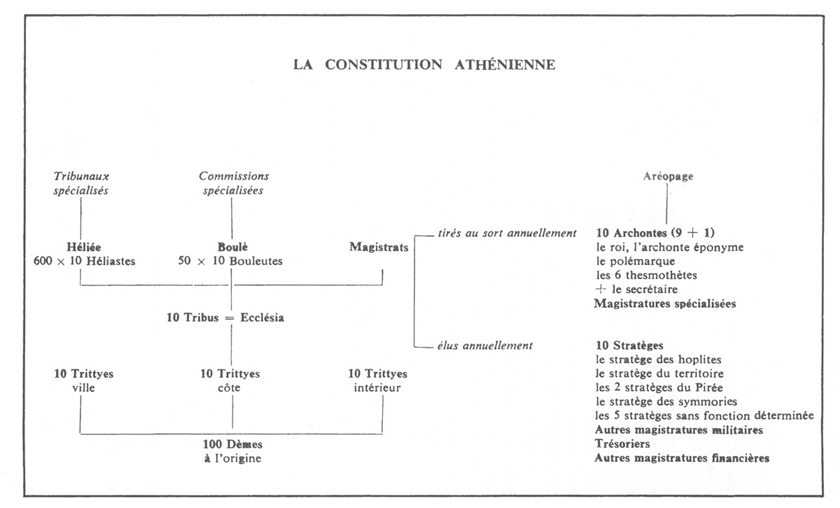

La constitution d’Athènes

C’est en effet pendant cette période qu’Aristote enseigne au Lycée et rassemble les éléments de sa Constitution d’Athènes qui paraît vers 329. C’est aussi entre 336 et 322 que sont prononcés nombre des plaidoyers civils qui sont parvenus jusqu’à nous sous le nom de Démosthène et qui sont autant de témoignages éloquents sur la vie athénienne dans le dernier tiers du IVe siècle. C’est enfin pendant cette décennie qu’il faut placer l’ultime tentative de restauration de la démocratie des ancêtres qu’on rattache ordinairement au nom de Lycurgue.

La Constitution d’Athènes est l’une des dernières œuvres d’Aristote, et elle n’est connue que depuis la fin du XIXe siècle. On sait que le philosophe, venu à Athènes pour suivre les leçons de Platon, avait fondé sa propre école philosophique qui se tenait dans les jardins du Lycée et qu’il avait fait rassembler par ses disciples des renseignements sur les constitutions de plus de 150 États grecs ou barbares afin d’élaborer son grand traité connu sous le nom de Politique. La Politique fut publiée à Athènes, où Aristote jouissait du statut de métèque, en 336, l’année même de l’avènement de son ancien élève, Alexandre, et la Constitution d’Athènes quelques années plus tard. Aristote avait divisé son ouvrage en deux parties : la première formait une histoire d’Athènes des origines jusqu’au rétablissement de la démocratie en 403, la seconde se présentait comme un tableau des institutions athéniennes à son époque, c’est-à-dire dans le dernier tiers du IVe siècle. Il n’est pas sans intérêt de comparer les analyses d’Aristote avec les témoignages des hommes politiques contemporains, de confronter les indications un peu abstraites du philosophe avec la réalité des faits.

Athènes est, aux yeux du philosophe, le type même de démocratie radicale, où la souveraineté est entre les mains des pauvres qui constituent la majorité des présents aux séances de l’assemblée. On sait que celle-ci se réunit en principe quatre fois par prytanie, c’est-à-dire 40 fois par an, et que l’ordre du jour de chaque séance est fixé de façon précise. L’assemblée principale de chaque prytanie, après avoir confirmé par un vote à mains levées les magistrats dans leurs charges, délibérait sur les questions fondamentales : approvisionnement, politique extérieure, accusation de haute trahison. Les trois autres assemblées de la prytanie avaient un programme plus restreint limité aux affaires courantes mais qui pouvait être modifié en cas d’urgence. Des assemblées extraordinaires pouvaient aussi être convoquées si le temps pressait : ainsi après l’occupation d’Élatée par Philippe, on convoqua le peuple pour délibérer sur les mesures à prendre.

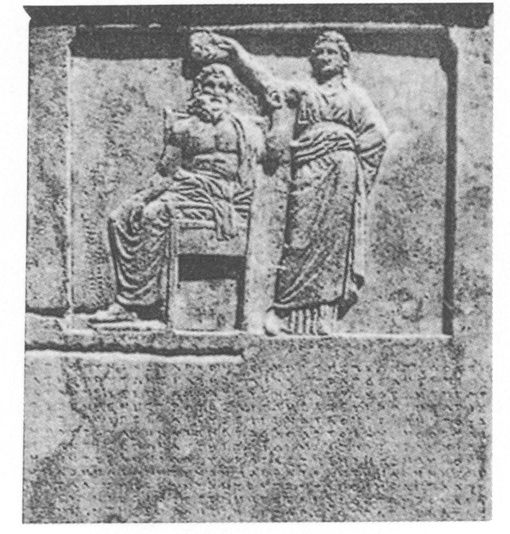

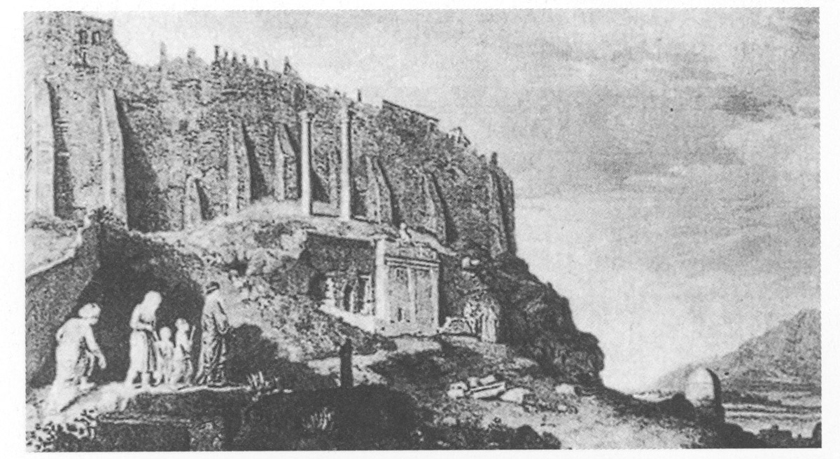

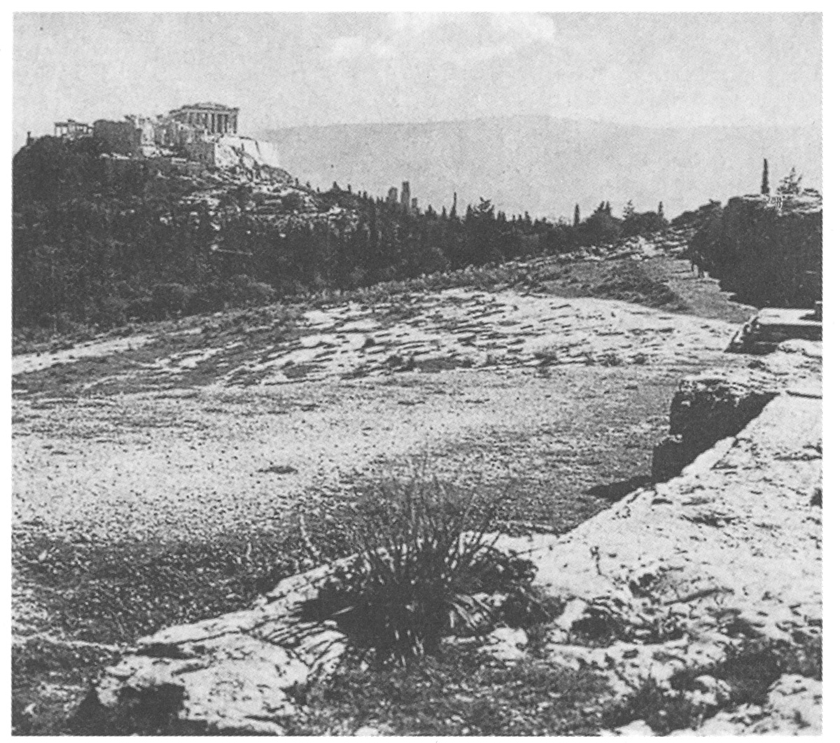

Les séances de l’assemblée avaient généralement lieu sur la colline de la Pnyx où avait été aménagé un hémicycle d’environ 120 m de diamètre. Une plate-forme taillée dans le roc et entourée d’une balustrade formait la tribune d’où les orateurs s’adressaient aux Athéniens assis sur les gradins. C’est sur cette tribune que prenaient place les neuf proèdres qui formaient le bureau de l’assemblée. Les proèdres étaient tirés au sort parmi les tribus à l’exclusion de celle qui exerçait alors la prytanie. Le président, l’epistate * des proèdres, était assisté d’un héraut et d’un secrétaire. C’est lui qui, après avoir ouvert la séance par un sacrifice à Zeus Agoraios dont l’autel ornait la tribune, donnait lecture de l’ordre du jour et du rapport de la boulè, probouleuma *, sur lequel les Athéniens présents étaient appelés à se prononcer. Après la discussion intervenait le vote, à mains levées le plus souvent, à bulletins secrets lorsqu’il s’agissait d’une mesure particulièrement grave.

Les adversaires de la démocratie athénienne soulignaient volontiers le caractère arbitraire des décisions prises parfois dans le tumulte, parfois aussi en fin de journée, lorsque la plupart des assistants étaient rentrés chez eux. Au début du IVe siècle, pour faire pièce à l’absentéisme grandissant des Athéniens, avait été institué le misthos ecclesiasticos, c’est-à-dire la rétribution de la présence aux séances de l’assemblée. Cela eut-il pour effet de faire de celle-ci le refuge de tous les misérables avides de ramasser trois oboles, comme le prétend Aristophane ? C’est sans doute excessif, et l’on a pu affirmer que l’assemblée à laquelle Démosthène s’adressait ne pouvait être composée seulement de pauvres hères. Mais il est bien évident que dans ces assemblées le poids du démos urbain était prépondérant. Il est non moins évident qu’un orateur habile, sachant flatter son auditoire, pouvait aisément le mener à sa guise. C’est du moins ce que laissent entendre les théoriciens hostiles à la démocratie, et il faut bien admettre que l’influence de Démosthène était due pour une bonne part à ses talents d’orateur.

L’assemblée en effet était souveraine et ses pouvoirs théoriquement illimités. Non seulement elle avait à connaître de toutes les questions intéressant la vie de la cité, mais encore elle pouvait s’ériger en haute cour de justice pour toutes les affaires concernant la sécurité de l’État, par le biais de la procédure d’eisangélie *, qui semble s’être abusivement répandue au IVe siècle. Cette toute-puissance aboutissait souvent à des résultats incohérents et contradictoires, et s’il faut se méfier des critiques partisanes formulées contre l’ecclésia athénienne par les écrivains du IVe siècle, les reproches, adressés par un homme comme Démosthène à ce démos dont il se veut à tout prix le défenseur, laissent à penser qu’il y avait un fond de réalité dans cette image d’une assemblée à la fois toute-puissante et inefficace qui semble caractériser la démocratie athénienne finissante.

Cette inefficacité tenait en partie au fait que la boulé avait, semble-t-il, renoncé au rôle modérateur qui avait été le sien au Ve siècle. Créée par Clisthène, organe représentatif des dix tribus d’Athènes, la boulé des Cinq-Cents constituait en effet le rouage essentiel au bon fonctionnement de la démocratie. Les bouleutes, à raison de cinquante par tribus, étaient tirés au sort sur des listes établies par les dèmes. Aucune condition de cens n’était exigée pour être bouleute. La fonction était rétribuée par un misthos dont le montant au IVe siècle était de 5 oboles. C’est dire que tout Athénien pouvait en faire partie. Pourtant, ce qu’on sait du rôle de la boulé laisse supposer que ses membres se recrutaient parmi les gens de condition aisée qui pouvaient sans dommage se consacrer pendant un an au service de l’État. Les bouleutes étaient tenus à leur entrée en charge de prêter un serment par lequel ils s’engageaient à demeurer fidèle à la constitution et à ne pas favoriser le renversement de la démocratie. Par là même ils apparaissaient comme les gardiens de la constitution et des lois.

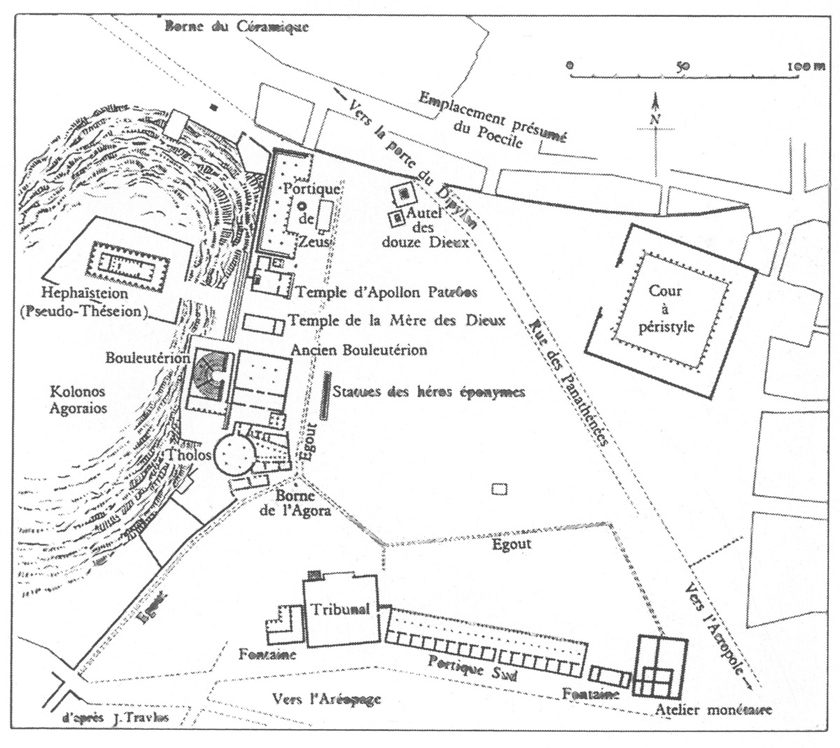

Les séances de la boulé se tenaient généralement au bouleutérion *. Elles étaient publiques, mais les spectateurs ne pouvaient intervenir dans la discussion. Les 50 bouleutes de la tribu exerçant la prytanie formaient le bureau et recevaient pendant les 36 ou 35 jours où ils étaient en fonction une drachme par jour. Pendant ce temps également ils étaient logés au Prytanée, afin d’être au service de la cité de nuit comme de jour. Ce sont les prytanes qui convoquaient en cas d’urgence l’assemblée et le conseil, qui recevaient les ambassadeurs étrangers et veillaient à la restitution par l’État des sommes empruntées au trésor de la déesse. La fonction essentielle de la boulé réunie en séance plénière était de préparer les décrets soumis au vote de l’ecclésia, mais en plus, directement, ou par le biais de commissions spécialisées, elle tenait entre ses mains toute l’administration de la cité. C’est d’elle en effet qu’émanaient les 30 syllogeis qui contrôlaient les réunions de l’ecclésia et étaient chargés de remettre le jeton de présence, les 10 trieropoioi qui contrôlaient les constructions navales, les logistes ou vérificateurs de comptes, les euthynes qui recevaient les plaintes en reddition de comptes contre les magistrats, les hièropoioi, ou commissaires pour les sacrifices, etc.

En outre, la boulè exerçait un contrôle étroit sur l’organisation militaire de la cité, en particulier sur l’éphébie, intervenait dans tout ce qui concernait les finances de la cité : ventes publiques de biens confisqués, rentrées d’impôt, vérifications des comptes, inventaire des trésors sacrés, ainsi que les constructions publiques, désignant des commissions spéciales d’épistates pour surveiller les travaux, fixait les salaires des ouvriers, surveillait l’entretien et la restauration des temples.

Enfin, comme l’ecclésia, la boulè pouvait s’ériger en haute cour de justice. Elle avait en particulier à connaître de toutes les actions concernant les magistrats, sur lesquelles elle exerçait une surveillance constante. Sur ce point cependant Aristote remarque que les pouvoirs de la boulè ont diminué au IVe siècle. Et de fait il semble que de plus en plus la pratique se soit établie de faire appel des jugements de la boulè devant un tribunal populaire.

La boulè aurait même, dans la seconde moitié du IVe siècle, perdu une partie de ses prérogatives en matière législative : un certain nombre de décrets semblent n’émaner que de la seule assemblée. Lorsque par exemple l’assemblée fut appelée à débattre en 346 de la paix avec Philippe, aucun probouleuma ne fut préalablement présenté, et Eschine ne se fait pas faute d’en faire grief à Démosthène. On peut penser toutefois qu’une telle pratique demeurait exceptionnelle : mais même si les formes étaient respectées, il est bien évident que la boulè, tendait à devenir, face à une assemblée toute-puissante, une simple chambre d’enregistrement.

Quant aux magistratures, si leur nombre n’avait fait que croître depuis le Ve siècle, elles avaient elles aussi tendance à changer de caractère. Issues du morcellement du pouvoir royal, elles tendaient de plus en plus à devenir des fonctions spécialisées. Ainsi les neuf archontes avaient-ils des fonctions essentiellement judiciaires de plus en plus précises : c’est au collège des six thesmothètes qu’était confiée la connaissance des dikai emporikai, c’est-à-dire des actions commerciales ; l’archonte-roi présidait à toute la vie religieuse de la cité ; le polémarque présidait le tribunal du Palladion devant lequel étaient portées les accusations concernant les étrangers et les métèques ; l’archonte éponyme enfin instruisait toutes les affaires relevant de ce que nous appellerions le droit privé. De même que les archontes tendaient à devenir surtout des magistrats au sens moderne du terme, de même les stratèges n’étaient plus que des généraux. On a déjà indiqué les raisons de cette évolution. Elle devait aboutir, à l’époque où Aristote rédige l’Athenaion Politeia à une spécialisation de leurs fonctions : ainsi il y avait désormais un stratège des hoplites qui commandait l’armée en campagne, un stratège du territoire, chargé de la défense de l’Attique, deux stratèges du Pirée qui exerçaient leur contrôle sur les arsenaux, un stratège des symmories, chargé de contrôler la répartition de la triérarchie.

Cette même spécialisation se retrouvait dans les autres magistratures, électives ou tirées au sort : ainsi des polètes, ou vendeurs, chargés de la vente des biens confisqués et de l’adjudication des biens publics ; des apodectes ou receveurs généraux ; des astynomoi chargés du maintien de l’ordre dans la ville ; des agoranomoi ou inspecteurs du marché ; des metronomoi ou gardiens des mesures ; des sitophylaques ou inspecteurs du blé, etc. Dans le courant du IVe siècle étaient apparues aussi des magistratures financières spécialisées, telle celle de préposé au théorique, et c’est avec le titre de tamias epi tèn dioikesin, intendant de l’administration, que Lycurgue allait entreprendre après Chéronée son œuvre de réforme.

Cette spécialisation des fonctions traduit évidemment l’évolution de l’État athénien au IVe siècle. Cessant partiellement de se confondre avec la communauté des citoyens, il devient un État au sens propre, dont les magistrats remplissent le rôle d’un corps de fonctionnaires. Avec cette différence toutefois qu’ils étaient en fonction pour un an seulement, au moins théoriquement, car il est frappant de constater que, comme déjà auparavant la stratégie, les magistratures exigeant une compétence technique pouvaient être briguées plusieurs années de suite, ce qui contribuait à assurer une certaine permanence de l’administration.

Ce tableau des institutions athéniennes dans la seconde moitié du IVe siècle serait incomplet s’il n’était pas fait mention des tribunaux. L’ecclésia et la boulé pouvaient, on l’a vu, s’ériger en tribunal suprême. Mais il existait aussi des tribunaux spécialisés. Le plus ancien et le plus vénérable était l’Aréopage. Siégeant sur la colline du même nom, il était formé des anciens archontes sortis de charge qui en devenaient membres à vie. Par son recrutement comme par son rôle passé, il représentait la tradition. Depuis les réformes d’Éphialtès, en 462, il avait été privé de la plus grande partie de ses attributions. Il conservait néanmoins un grand prestige et à plusieurs reprises durant le IVe siècle, il semble avoir été appelé à jouer un rôle politique de gardien des lois. Ainsi après le renversement de la tyrannie des Trente, et aussi après Chéronée, dans la période troublée qui suivit la défaite. Il ne faut cependant pas exagérer l’importance de l’Aréopage au IVe siècle. Si l’on a pu songer à faire appel à lui dans les moments critiques, sa compétence n’en demeurait pas moins très limitée.

Il en allait différemment du tribunal populaire de l’héliée, auquel tout Athénien âgé de plus de 30 ans et en possession de ses droits civiques pouvait appartenir. Chaque année étaient tirés au sort 6 000 juges, à raison de 600 par tribu. Les héliastes à leur entrée en charge étaient tenus de prêter un serment par lequel ils s’engageaient à respecter la constitution et les lois, et si l’on en croit un texte inséré dans un discours du corpus démosthénien, à ne prononcer ni partage de terres ni abolition de dettes. L’héliée ne siégeait qu’exceptionnellement en session plénière. Le plus souvent les héliastes étaient répartis, selon un tirage au sort extrêmement compliqué, dans les divers tribunaux qui siégeaient séparément sous la présidence de l’archonte, des thesmothètes, des Onze, etc. Un tribunal ordinaire comprenait 501 membres. Les juges étaient rétribués par un misthos qui au IVe siècle s’élevait à 3 oboles. Le même problème se pose ici, qui a déjà été évoqué pour l’ecclésia et la boulè : le tribunal était-il aux mains des pauvres qui y faisaient la loi, ou au contraire les juges appelés à siéger souvent ne se recrutaient-ils que parmi les gens de condition aisée ? Les Guêpes d’Aristophane, les accusations portées contre la justice athénienne incitent à préférer la première formule en se gardant évidemment de tout schématisme excessif. On ne peut douter que, les juges étant payés sur le produit des amendes, ils n’aient été tentés de multiplier les peines à l’encontre des citoyens riches. Mais ceux-ci pouvaient aussi avoir bien des moyens de se défendre, comme en témoignent les nombreuses plaidoiries qui sont parvenues jusqu’à nous.

Ces plaidoyers n’ont pas que le mérite de nous renseigner sur le fonctionnement de la justice athénienne. Ils constituent un vivant tableau de la société athénienne du IVe siècle et nous font pénétrer au cœur des problèmes, tant politiques qu’économiques qui marquaient la vie de la cité.

La vie économique

Athènes, on l’a vu, était sortie affaiblie de la guerre du Péloponnèse. Mais très vite, grâce à la reconstitution de l’Empire, grâce aussi à la mise en valeur de ses ressources minières, elle avait réussi à redevenir la première puissance économique en mer Égée. Si, en 356, dans les Revenus, Xénophon se plaignait encore de la lenteur de la reprise dans les mines et du ralentissement de l’activité du Pirée, il semble que, dès le milieu du siècle, on assiste à une « renaissance » que traduit l’abondance des concessions minières dans les années 350-330, et aussi l’activité accrue du Pirée pendant cette même période. Certes, il est difficile de se faire une idée précise du volume des produits échangés comme de l’importance de la production minière pendant ces années. Mais il n’est pas douteux qu’alors les concessionnaires qui se recrutent parmi les citoyens les plus riches réalisent de confortables bénéfices. Par ailleurs, l’institution après 350 d’une procédure accélérée en matière d’action commerciale traduit le désir de la cité de favoriser les marchands étrangers et de les attirer à Athènes. Devant le tribunal présidé par les thesmothètes ceux-ci en effet peuvent intenter directement une action, sans recourir à la caution d’un « patron » citoyen comme c’était le cas auparavant. Cela nous vaut une multiplication dans les années 350-330 de ces actions commerciales, et des plaidoiries qui furent alors prononcées se dégage le tableau d’un « monde des affaires » particulièrement vivant et coloré. Banquiers, armateurs, négociants se pressent au Pirée et s’associent dans des entreprises plus ou moins aventureuses, mais toujours productrices de solides bénéfices. L’initiative vient généralement du négociant, de l’emporos, qui s’abouche avec un armateur pour organiser un voyage vers le Pont-Euxin ou vers la Sicile. Pour acheter la marchandise qui constituera la cargaison du voyage aller, le négociant emprunte à un banquier ou à un riche particulier, une somme qu’il s’engage à rembourser au retour avec un intérêt élevé. Un contrat est passé devant témoins entre les différents intéressés, contrat qui servira de preuve en cas de mauvaise volonté du ou des emprunteurs. Le prêt est gagé sur la cargaison mais en cas de naufrage, le débiteur est libéré de sa dette et le préteur ne peut plus rien exiger. On devine les conflits qui ont pu naître de telles pratiques, et la nécessité d’une procédure rapide pour les régler. Mais l’existence même de l’acte écrit est un fait nouveau, révélateur de l’importance qu’avaient prise, au milieu du IVe siècle, les activités commerciales dans la vie de la cité.

Et pourtant ces activités commerciales se déroulaient partiellement en marge du monde de la cité ; les commerçants, les armateurs que nous font connaître les plaidoyers sont souvent des étrangers ou des métèques. Peu de citoyens parmi eux, et quand il s’en trouve, ce sont généralement des gens riches qui prêtent « à la grosse » pour faire fructifier leur argent mais restent eux-mêmes en dehors de l’affaire. Est-ce à dire que, comme déjà au Ve siècle, les Athéniens se bornent à être les rentiers d’une activité commerçante dont les profits réels leur échappent ? En fait, il semble qu’on assiste, dans cette seconde moitié du IVe siècle, à un bouleversement des structures traditionnelles qui témoigne, peut-être plus encore que la crise des institutions, du déclin de la cité. Si la majeure partie des citoyens demeure en effet étrangère à ce monde des affaires, il est néanmoins frappant qu’il soit désormais juridiquement intégré à la cité. L’octroi d’une procédure exceptionnelle pour les actions commerciales, le fait que leur instruction soit confiée aux thesmothètes, l’égalité devant les tribunaux de commerce des citoyens et des étrangers, le développement de l’acte écrit en matière de juridiction commerciale, tout cela témoigne de l’entrée officielle de l’argent et du profit dans l’éthique de la cité. Ce n’est pas un hasard si c’est à ce moment précis qu’Aristote pose pour la première fois le problème de l’origine de la monnaie, et ce qu’il dit de la vie chrématistique * s’éclaire par le contexte historique de la vie athénienne de la seconde moitié du IVe siècle. Certes Platon, un demi-siècle plus tôt dénonçait déjà « l’amour des richesses » comme un des maux dont souffrait la cité. Mais il s’agissait de tout autre chose que de la chrématistique ; ce que Platon réprouvait c’était la thésaurisation, l’accumulation de vases, de vêtements luxueux de bijoux, d’armes, qui rendait ceux qui les détenaient soupçonneux et méfiants à l’égard des pauvres, tandis qu’Aristote condamne l’activité tournée vers le profit, l’art de gagner de l’argent.

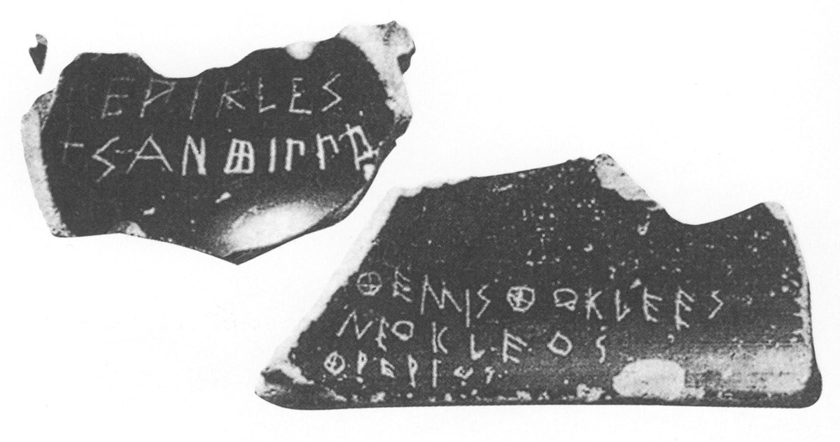

Or précisément, cet art de gagner de l’argent n’est plus, dans la seconde moitié du IVe siècle, le fait des seuls étrangers domiciliés ou de passage. On a déjà vu que des Athéniens riches prêtaient à la grosse et n’hésitaient pas à s’aboucher avec des étrangers dans l’espoir d’un profit lucratif. Cette mentalité nouvelle se retrouvait dans les activités traditionnelles. Quelques plaidoyers de la fin du IVe siècle attestent que certains concessionnaires de mines réalisaient des profits considérables, n’hésitant pas à creuser des galeries en dehors des limites de leur concession ou à abattre des piliers de minerais pour tirer davantage d’argent de leur mine. On nous indique des chiffres de revenus considérables : un certain Euthycrates aurait tiré de sa mine 60 talents, Épicrate de Pallène et ses associés qui comptaient parmi les plus riches Athéniens, seraient parvenus à un revenu de 300 talents. Or il s’agit là d’Athéniens peu connus par ailleurs, de simples particuliers qui accordent à l’argent plus d’intérêt qu’à la vie de la cité.

Mais ce qui paraît le plus significatif c’est de voir cet art de gagner de l’argent envahir même le monde le plus étranger par nature à la chrématistique, le monde de la terre. Bien sûr, depuis la guerre du Péloponnèse, la terre avait acquis une mobilité qui tendait à en faire, sinon une marchandise, du moins un objet d’achat et de vente. Et l’on a vu, par les allusions de Xénophon dans l’Économique que la spéculation sur la terre a commencé très tôt dans le siècle. Mais il s’agissait d’une spéculation qui pouvait encore se justifier par « l’amour de l’agriculture ». Tandis que, lorsque le grand propriétaire Phainippos spécule vers 330 sur le prix des denrées agricoles – il ne s’agit plus de l’amour de l’agriculture, mais de l’agriculture mise au service de l’amour du gain.

Bien entendu ce sont là des faits qui restent encore en partie marginaux, qui n’affectent pas vraiment la vie de la cité, laquelle demeure théoriquement semblable à ce qu’elle avait toujours été. Il n’en reste pas moins vrai qu’il existe désormais à Athènes une classe d’hommes riches, prêts à faire passer leurs intérêts avant ceux de la cité, et au sein de laquelle se mêlent des hommes de toute origine, voire des étrangers ou des métèques, qu’unit un commun amour du profit.

En face d’eux, une masse de citoyens attachés à l’éthique traditionnelle de la cité, attendant d’elle sinon leur subsistance du moins des avantages matériels substantiels, destinés à compenser les effets d’une misère grandissante. Il ne faut pas se dissimuler en effet que si la chrématistique a envahi la cité, elle n’intéresse qu’un petit nombre de gens. La masse des paysans continue à vivre dans les conditions précaires qui ont toujours été les siennes, aggravées peut-être par le voisinage de ces hommes riches, toujours prêts à arrondir leur domaine aux dépens d’un plus pauvre. Mais c’est le démos urbain surtout qui est atteint. Car il a perdu les avantages matériels tirés de l’Empire. Le déclin de l’artisanat libre s’affirme, lié à tout un ensemble de facteurs au nombre desquels il faut placer l’industrialisation des pays barbares, anciens clients d’Athènes. La céramique attique ne se rencontre plus que dans la presqu’île de Kertch qui donne son nom au dernier style de vases à figures rouges. La monnaie d’Athènes va se trouver bientôt concurrencée par les masses métalliques jetées par la conquête d’Alexandre sur le marché égéen. L’industrie des armes périclite maintenant qu’Athènes n’a plus ni armée, ni politique extérieure. Les constructions publiques enfin n’ont pas repris le rythme de la grande époque, et ce ne sont pas les quelques trières fournies à Philippe qui suffisent à donner du travail aux charpentiers des arsenaux. Mais surtout le démos de la ville et du port est menacé de disette et de famine. Les convois de blé ne parviennent plus au Pirée, et vers 330 la situation devient particulièrement dramatique. « C’était l’époque, rappelle un plaideur, où aux gens de la ville on distribuait de la farine d’orge à l’Odéon, où les gens du Pirée recevaient à l’arsenal les pains pour une obole et se pressaient au Grand Portique pour recevoir un demi-setier de farine d’orge. » (Dém., Contre Phormion, 37-39.)

Le ravitaillement d’Athènes dépend alors de la générosité de riches métèques que la cité récompense par l’octroi de privilèges honorifiques, et ce n’est pas l’un des moindres paradoxes de l’époque, que l’évergétisme soit maintenant davantage le fait d’étrangers que de citoyens.

Quant aux esclaves, ils constituent une masse anonyme sur laquelle nous n’avons que des informations sporadiques. Un recensement opéré à la fin du IVe siècle évalue leur nombre à 400 000. Mais ce chiffre transmis par une source tardive a été contesté et force est d’avouer notre ignorance quant à leur nombre réel. On les rencontre partout, aux champs et dans les ateliers, sur les chantiers de construction publique et dans les mines. Certains, même, tiennent boutique sur l’agora, se contentant de verser à leur maître une redevance fixe, ce qui leur permet, s’ils sont habiles, de s’enrichir et d’acheter leur liberté. Pourtant, si à Athènes les esclaves jouissent de certaines garanties juridiques, si souvent, comme le remarquait déjà à la fin du Ve siècle l’auteur de la République des Athéniens, rien ne les distingue des hommes libres pauvres, les affranchissements demeurent rares et, entre 340 et 320, on a calculé qu’ils s’élevaient à 50 environ par an. On a vu par ailleurs combien les Athéniens répugnaient à des affranchissements massifs d’esclaves : le projet d’Hyperide, en 338, fut attaqué et l’orateur dut le retirer. L’esclave demeurait un objet de propriété, l’esclavage une réalité que nul, hormis quelques rares philosophes vivant en marge de la cité, n’aurait songé à contester.

La vie quotidienne

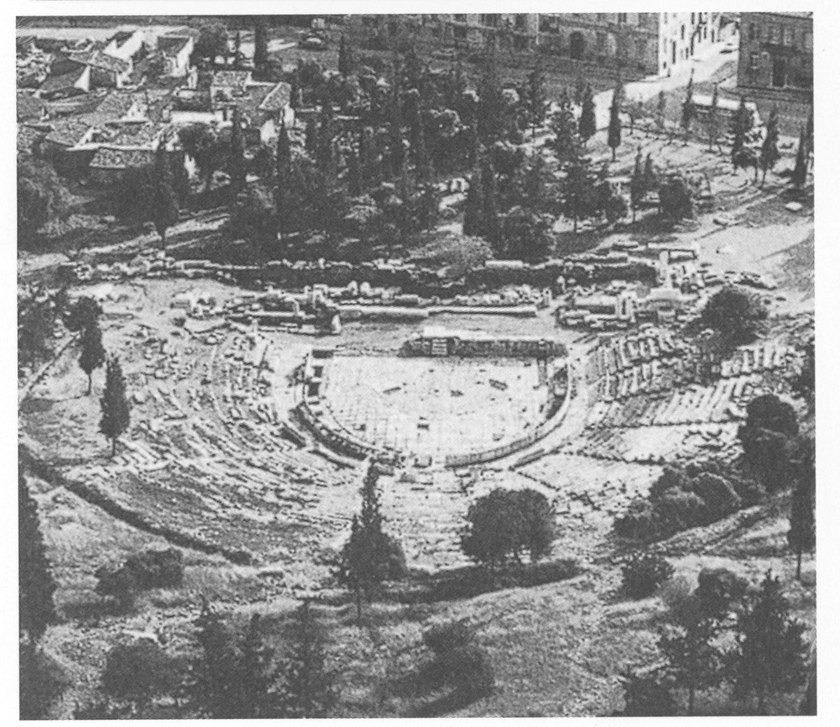

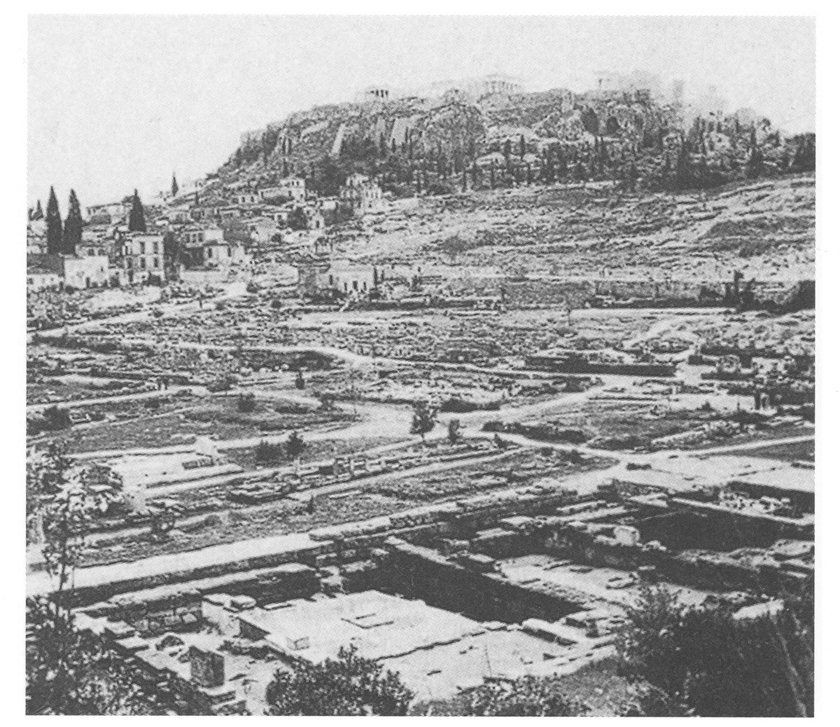

En apparence la vie de la cité a peu changé depuis l’époque archaïque. La ville elle-même se présente toujours comme un agglomérat de maisons autour de l’Acropole. Mais elle s’est étendue assez considérablement, débordant sur l’ancienne nécropole du Céramique, où s’entassent les ateliers et les boutiques. Seules l’Acropole et l’Agora présentent un caractère monumental. Aucune construction nouvelle n’est venue modifier la physionomie de l’Acropole péricléenne, et c’est seulement à l’époque hellénistique que les largesses des rois de Pergame permettront l’élévation d’un nouveau portique en bordure de l’Agora. Le seul monument important élevé au IVe siècle est le théâtre de Dionysos, au pied de l’Acropole, à l’emplacement de l’ancien théâtre de bois, et un orateur du IVe siècle pouvait à juste titre se plaindre de ce que désormais les maisons des riches éclipsaient par leur luxe les constructions publiques.

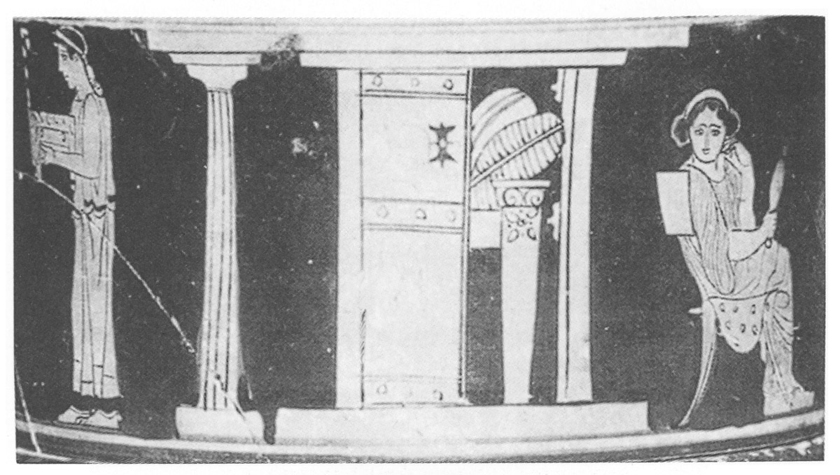

Ces riches maisons décorées de stucs et de mosaïques, remplies de vaisselle et d’étoffes précieuses demeuraient cependant l’exception. La plupart des maisons d’Athènes, faites de brique crue, sans ouverture sur la rue, à l’exception de la porte, étaient assez modestes, sans le moindre décor intérieur. Dans l’Économique, Xénophon donne une description assez précise de la maison d’un Athénien de condition aisée. La pièce principale est le thalamos, la chambre où l’on enferme les objets les plus précieux, la vaisselle peinte, l’argenterie, les meubles, c’est-à-dire quelques sièges, des coffres, des lits. Les différentes pièces de la maison s’ouvrent sur une cour intérieure. Cette cour est parfois bordée de portiques, dans les maisons les plus riches. Mais le plus souvent, elle est nue. Lorsque la maison a un étage, celui-ci est exposé au midi, afin de profiter du soleil d’hiver. C’est là que sont les pièces de séjour, tandis que les salles où l’on conserve les provisions sont exposées au nord. Dans les grandes maisons, on distingue nettement l’appartement des hommes, l’andron, de l’appartement des femmes, le gynécée, où se tient la maîtresse de maison entourée de ses servantes. Dans la maison d’Euphiletos, un client de Lysias, l’appartement des femmes était situé au premier étage, celui des hommes au rez-de-chaussée. C’est au rez-de-chaussée aussi que se trouvaient les boutiques et les ateliers qui s’ouvraient sur la rue.

Boutiques et ateliers étaient en effet des endroits où les Athéniens s’arrêtaient volontiers pour bavarder, ou pour discuter des événements politiques récents. La boutique du barbier, celle du parfumeur, l’atelier du potier ou du forgeron devenaient ainsi des lieux de rencontre et de débat où s’aiguisait le sens critique des Athéniens. C’est là aussi que se réglaient les différends, que s’engageaient parfois des affaires judiciaires. Un plaidoyer de Lysias nous donne de cette vie de la rue un tableau particulièrement pittoresque. Le plaideur rapporte dans quelles circonstances il découvrit que son adversaire était d’origine servile, quoiqu’il se prétendît citoyen : « Comme depuis longtemps il ne cessait d’être malveillant à mon égard, je vins à l’atelier de foulon où il travaillait et je le citai devant le polémarque, persuadé qu’il était métèque. Mais m’ayant dit qu’il était Platéen, je lui demandai de quel dème, l’un des assistants m’ayant conseillé de le traduire devant la tribu dont il prétendait être. Comme il avait répondu qu’il était de Décélie, je le traduisis devant les juges de la tribu Hippothontis. Puis je me rendis à la boutique du barbier qui est près des Hermès où vont souvent les Décéliens, demandant à tous ceux que je rencontrais, s’ils connaissaient un de leurs démotes nommé Pancléon. Mais personne ne le connaissait et comme j’avais appris que d’autres actions avaient été intentées contre lui, et qu’il avait déjà été condamné par le polémarque, je me décidai à mon tour à le poursuivre… Mais alors il m’opposa l’exception, ma plainte n’étant pas recevable. Comme je ne voulais pas faire preuve de démesure, je préférai retirer ma plainte que commettre une injustice. Je demandai alors à Eucritos que je savais être le plus âgé et sans doute le mieux informé des Platéens, s’il connaissait un certain Pancléon, fils d’Hipparmodôros. Il me répondit qu’il connaissait bien Hipparmodôros, mais aucun fils de cet homme du nom de Pancléon ou de quelque autre nom. J’interrogeai également les autres Platéens. Aucun ne connaissait ce nom, mais ils me conseillèrent, pour être renseigné, d’aller au marché aux fromages le dernier jour du mois. Tous les mois ce jour-là, en effet, les Platéens se rassemblaient. J’allai donc au jour dit au marché aux fromages et j’interrogeai les Platéens pour savoir s’ils connaissaient un de leurs compatriotes nommé Pancléon. Personne ne le connaissait, sauf un homme qui me dit qu’il n’y avait personne de ce nom parmi les citoyens, mais qu’il y avait un esclave en fuite du nom de Pancléon : l’âge et le métier concordaient. » (Lysias, Contre Pancléon, 2-8.)

Les femmes, elles, demeuraient à l’écart de ces discussions. Il faut cependant se garder d’imaginer la femme athénienne du IVe siècle comme une recluse. Certes, la femme d’Ischomaque, le principal interlocuteur de Socrate dans l’Économique de Xénophon, apparaît d’abord comme une maîtresse de maison. Ignorante de tout ce qui n’est pas l’économie domestique, elle distribue leur tâche aux servantes, file et tisse les étoffes qui serviront à habiller les différentes personnes de la maison, veille à ce que tout soit bien en ordre. Pour le reste, elle s’en remet au bon vouloir de son époux, seul véritable maître. Mais il s’agit d’une maison aisée, où se perpétuent les traditions anciennes. Les femmes du peuple ont une vie bien différente. Souvent contraintes de travailler elles aussi, elles se rendent au marché pour y vendre les produits de leur travail. Les héroïnes d’Aristophane sont peut-être un peu forcées et toutes les femmes d’Athènes n’avaient pas la liberté de langage de Praxagora ou de Lysistrata, mais on ne peut douter de leur participation à la vie de la cité, sinon sur le plan politique qui leur demeurait interdit, du moins sur le plan de la vie quotidienne. Les fêtes religieuses étaient d’ailleurs pour ces femmes l’occasion de « sortir » de leur maison, et de participer à des cérémonies dont la licence ne laisse pas de surprendre. Certains plaidoyers enfin attestent que, même dans les milieux aisés, les femmes pouvaient parfois être amenées à jouer un rôle plus actif qu’on ne pense et qu’elles étaient capables de se livrer à de tortueuses manœuvres pour détourner à leur profit un héritage ou abuser de la sottise d’un barbon. La femme mineure politiquement et socialement, n’en jouait pas moins un rôle important dans la vie quotidienne. Pourtant l’éducation de ses enfants lui échappait en grande partie. En effet, si les filles demeuraient à la maison, aux côtés de leur mère jusqu’à leur mariage aux alentours de leur quinzième année, les garçons eux échappaient vers 5-6 ans à la tutelle maternelle. Ils étaient alors confiés à un pédagogue, souvent de condition servile, dont la tâche principale était de conduire l’enfant auprès de maîtres qui lui apprenaient à lire, à écrire, et à réciter les poèmes des grands maîtres de la poésie grecque, Homère, Hésiode, Simonide et aussi de celui qu’à Athènes on vénérait comme le père de la démocratie, Solon. L’enfant recevait également une éducation musicale, cependant qu’à la palestre, il entraînait son corps aux exercices athlétiques. A partir de quinze ans, il fréquentait le gymnase, où il poursuivait son éducation physique tout en discutant des grands problèmes philosophiques ou politiques. Il ne faut cependant pas se méprendre : si parmi, les Athéniens de la ville, il en était nombre qui savaient lire, bien peu parmi eux pouvaient fréquenter le gymnase. Les jeux athlétiques étaient sinon en droit, du moins en fait, réservés aux jeunes gens de condition aisée, à ceux qui n’avaient pas besoin d’apprendre un métier pour vivre. Ce sont ceux-là qu’on trouvait à l’Académie écoutant les leçons de Platon, au Lycée, au Cynosarges, ceux-là auxquels était réservée cette paideia, cette éducation dont Platon dans la République avait brossé le portrait idéal et dont il attendait la fin des maux dont souffrait la cité. Ce sont aussi les jeunes gens des familles riches d’Athènes qui pouvaient se payer les leçons d’un rhéteur fameux comme Isocrate, auprès duquel, en discutant des problèmes politiques de l’heure, ils apprenaient l’art de bien parler. Les autres, les fils d’artisans ou de paysans, s’initiaient très tôt au métier paternel et leur éducation n’était pas poussée très loin. S’il leur arrivait, comme au Strepsiades des Nuées d’Aristophane, d’épouser une femme de la ville et de faire donner à leur fils une éducation plus soignée, ils étaient vite « dépassés » par la situation. Il ne faut jamais perdre de vue en effet que le corps des citoyens était loin d’être homogène, surtout au IVe siècle, et que la vie des gens de la ville, et singulièrement des riches, ne donne qu’une idée partielle de ce qu’était la vie quotidienne des habitants de l’Attique. Le Pirée par exemple formait une agglomération urbaine importante où citoyens, esclaves et étrangers se côtoyaient quotidiennement. Le plan en avait été tracé par Hippodamos de Milet, et à la différence d’Athènes où les maisons s’aggloméraient sans plan préétabli, le Pirée était caractérisé par un quadrillage de rues se coupant à angle droit avec de grands espaces réservés aux installations portuaires. Une foule bigarrée se pressait le long des docks et des entrepôts. Des sanctuaires dédiés à des divinités étrangères attiraient les jours de procession des étrangers et même des esclaves. Des tavernes, des « auberges » qui étaient parfois la propriété de citoyens aisés accueillaient les gens de passage. Les gens de la ville d’ailleurs n’hésitaient pas à se rendre au Pirée pour assister à certaines de ces fêtes qui les étonnaient ou les séduisaient par leur caractère nouveau : au début du dialogue de la République, Socrate rappelle qu’il est descendu au Pirée pour assister aux fêtes en l’honneur de la déesse thrace Bendis, et comme il s’apprêtait à rentrer à Athènes, le fils du riche armurier métèque Kephalos, Polémarque, l’invite à demeurer dans sa maison pour assister à la procession nocturne. Et c’est en attendant cette procession qu’entre les hôtes de Kephalos s’engage la fameuse discussion sur la justice à laquelle prennent part un célèbre sophiste de Chalcédoine, Thrasymaque, quelques jeunes Athéniens de condition aisée comme Adimante et Glaucon, le métèque Polémarque qui devait trouver la mort sous les coups des Trente en 403, et bien entendu Socrate. La maison du riche Kephalos était évidemment un peu exceptionnelle. Mais on ne peut douter que d’autres métèques fortunés aimaient ainsi à s’entourer d’amis ou de relations d’affaires. Des banquets rassemblaient le soir dans ces riches maisons des gens décidés à se distraire au milieu de joueuses de flûte et de courtisanes. Celles-ci pouvaient être des femmes libres, ayant choisi de tirer parti de leurs charmes. Mais le plus souvent, affranchies ou esclaves, elles appartenaient à un maître ou à une maîtresse qui tirait de leur « location » de substantiels bénéfices. Un plaidoyer qui figure dans le corpus des œuvres de Démosthène, bien qu’il ne soit visiblement pas de lui, fait allusion à une certaine Nicaretè, affranchie qui était mariée à un célèbre cuisinier : « Elle avait le don de reconnaître les promesses de beauté chez les petites filles et elle s’entendait, en femme experte, à les élever et à faire leur éducation ; c’est un métier où elle était passée maîtresse, et c’est avec ces créatures qu’elle gagnait sa vie. Elle les appelait ses filles afin d’obtenir de plus grosses sommes de ceux qui voulaient les avoir en les croyant libres. Quand elle eut touché le rapport de la jeunesse de chacune, elle les vendit en bloc toutes les sept. » (Contre Néera, 18-19.) L’une d’elle, Néera, partit exercer son métier à Corinthe, puis après avoir pu acheter son affranchissement grâce à la générosité d’anciens amants, revint à Athènes avec l’un d’entre eux : « Phrynion l’amena donc ici ; ce fut avec elle une vie de folles débauches : elle l’accompagnait aux festins et partout où il allait boire ; elle était de toutes les fêtes ; il s’affichait avec elle en tous lieux chaque fois qu’il lui en prenait fantaisie, tirant vanité d’un débraillé scandaleux. » (Id., 33.) Néera finit par s’enfuir de chez son amant en emportant bijoux et vêtements, passa deux années à Mégare, puis revint à Athènes avec un certain Stephanos qui entendait bien faire travailler Néera pour lui, tout en la faisant passer pour sa femme : « Les faveurs étaient seulement à un prix plus élevé, maintenant qu’elle avait une façade et un mari. De connivence avec elle, Stephanos pratiquait le chantage quand il pouvait prendre quelque étranger naïf et riche : il le séquestrait comme adultère et lui extorquait la forte somme. » (Id., 41.) Cette édifiante histoire nous donne de la vie athénienne une image quelque peu différente de celle qu’évoquent les sculptures du Parthénon ou les dialogues de Platon – mais on ne peut douter qu’elle soit tout aussi réelle.

La grande masse de la population de l’Attique cependant vivait à la campagne, et demeurait à l’écart tant de la vie politique que des jeux du gymnase ou des débauches d’après banquet. C’est évidemment le théâtre d’Aristophane qui nous fournit le plus d’indications sur cette vie des campagnes de l’Attique. Et l’on peut ici, sans crainte d’erreur, tenir cette description pour valable encore au IVe siècle, tant ont dû peu changer les conditions de vie de ces paysans. Une vie dure, sans aucun doute, même si les plaies de la guerre du Péloponnèse ont été relativement vite pansées, où l’on n’est à l’abri, ni d’une mauvaise récolte, ni d’un hiver particulièrement rigoureux ou d’un été trop sec, où l’on parvient tout juste à tirer au prix de lourds efforts de quoi subsister, et de quoi ramasser quelques pièces pour aller au marché acheter des outils, de la farine ou des chaussures. Mais une vie qui offre aussi quelques joies simples, assister au lever du soleil, s’étendre à l’ombre par une chaude journée d’été, festoyer au milieu de ses compagnons de dème lors des fêtes en l’honneur du Dionysos rustique. C’est alors qu’on mange des viandes rôties qui changent de la galette ordinaire ou de la bouillie de céréales, qu’on se livre à de joyeuses plaisanteries entremêlées de chants et de danses tout en suivant la procession du phallos. Les lendemains certes sont amers, et il faut reprendre le dur labeur quotidien – mais le souvenir de ces fêtes permet de le mieux supporter.

Les fêtes religieuses ne sont pas les seuls intermèdes dans la vie des paysans de l’Attique. Parfois, si la question à débattre est particulièrement importante, on se rend en ville pour siéger à la Pnyx. Il faut alors se lever très tôt. Dans l’Assemblée des femmes, le chœur évoque ce départ des campagnards au petit jour : « Allons à l’assemblée, ô hommes, car le thesmothète a menacé quiconque ne serait pas arrivé très tôt, au tout petit jour, couvert de poussière, content d’une saumure à l’ail, avec une mine d’âcre jus d’herbes, de ne pas lui donner le triobole… Puis notre jeton touché, asseyons-nous les uns près des autres pour voter à mains levées tout ce qu’il faudra que votent nos amies, ah ! non, c’est “amis” qu’il aurait fallu dire… Avise à repousser ces gens de la ville, tous ceux qui naguère, quand on ne devait recevoir qu’une obole, restaient à bavarder sur le marché aux couronnes ; aujourd’hui ils sont par trop encombrants. Mais il n’en était pas ainsi quand était archonte le brave Myronidès ; nul n’aurait eu l’audace de vouloir gérer les affaires de la cité à prix d’argent. Chacun arrivait portant de quoi boire dans une petite outre, avec du pain sec, deux oignons et trois olives, et encore ! A présent, c’est un triobole que l’on cherche à recevoir quand on s’occupe des affaires publiques. » (V. 289-309.)

L’occasion de se rendre à la ville peut être aussi la vente de quelque surplus. Mais le campagnard craint toujours d’être « roulé » par le citadin plus habile et il a hâte de retrouver son champ et la vie calme de son village. On s’explique que la guerre du Péloponnèse, qui les contraignit à vivre en dedans des murs d’Athènes, ait été pour les paysans une épreuve particulièrement pénible et qu’au IVe siècle ils aient été favorables à une politique pacifique. La guerre ne les concernait plus dans la mesure où elle était de plus en plus un métier comme devenait aussi un métier la politique. Et le temps n’est pas loin où ces paysans, de plus en plus misérables, cesseront de compter dans les décisions de la cité.

L’œuvre de Lycurgue

D’aucuns pourtant rêvaient encore de rendre à Athènes sa physionomie traditionnelle.

C’est ce à quoi devait s’attacher l’un des orateurs du parti antimacédonien, Lycurgue. Celui-ci fut investi vers 335 de la charge de « préposé à l’administration financière », fonction nouvelle, mais qui, comme au temps d’Eubule celle de préposé au théorique, investissait son détenteur de pouvoirs exceptionnels. Lycurgue appartenait à cette vieille aristocratie athénienne qui s’était vue lentement, depuis la fin du Ve siècle, dépouillée de ses antiques prérogatives politiques. Il avait suivi les leçons de Platon et d’Isocrate, et il semble que, comme ce dernier, il ait rêvé d’un retour au passé et à la tradition, quand la démocratie reposait sur une classe stable de paysans-soldats. On ne sait trop par quels moyens il parvint à rétablir les finances de la cité, mais les revenus annuels d’Athènes remontèrent bientôt jusqu’à atteindre 1 200 talents. On répète complaisamment qu’il avait la « confiance » des riches, mais cela ne veut pas dire grand-chose. Tout au plus peut-on admettre que la paix intérieure et le désintérêt d’Athènes pour la politique extérieure – elle ne participe ni au sursaut qui secoue le monde grec à l’annonce de la mort de Philippe, ni au soulèvement du roi de Sparte Agis en 331 – favorisèrent une certaine reprise de l’activité minière – c’est entre 350 et 330 que les listes des polètes contiennent le plus grand nombre de noms – et des échanges commerciaux, qui, même s’ils n’étaient pas, comme on l’a vu, directement le fait des citoyens, n’en rapportaient pas moins de réels bénéfices à la cité, par le biais des taxes diverses et des amendes.

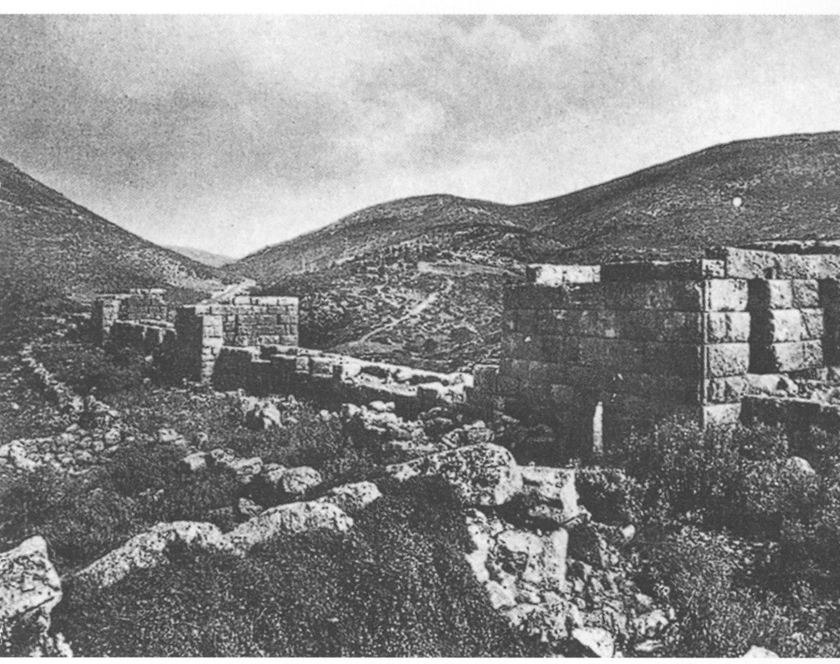

L’équilibre budgétaire pouvait aussi s’expliquer par une restriction des dépenses. Il ne pouvait être question de supprimer les misthoi qui constituaient la base même du régime démocratique, et par ailleurs le maintien d’un certain équilibre social après l’agitation qui s’était développée au lendemain de Chéronée impliquait la restauration du théorique un moment supprimé sur les injonctions de Démosthène. Mais l’essentiel des charges était, dans la période précédente, constitué par les dépenses militaires et essentiellement par les lourds frais qu’entraînait l’entretien d’armées de mercenaires. On a longtemps attribué à Lycurgue la réorganisation de l’éphébie que nous fait connaître l’Athénaion Politeia, et dont l’objet aurait été de recréer une armée civique. Il a été prouvé récemment que cette réorganisation est antérieure, et remonte sans doute à la fin des années soixante du siècle. Mais elle a dû avoir son plein effet dans les années qui suivent Chéronée, pour lesquelles nous disposons d’une documentation relativement importante. Tous les jeunes Athéniens, une fois inscrits sur les listes des dèmes devaient servir deux ans comme éphèbes. Ils étaient groupés par tribu, sous la conduite d’un sophroniste qui recevait quatre oboles par homme et par jour pour la nourriture et l’entretien de sa troupe. A la tête de l’ensemble des éphèbes se trouvait le cosmète élu directement par l’assemblée. Les éphèbes servaient pendant un an au Pirée, dans les citadelles de Mounychia et de l’Actè. Puis, la seconde année, ils tenaient garnison sur les frontières de l’Attique. La réorganisation de l’éphébie mettait donc à la disposition d’Athènes une armée permanente chargée d’assurer la défense du territoire. On était évidemment bien loin de l’Athènes péricléenne, enfermée dans ses murs et maîtresse des mers. Désormais la défense du sol de l’Attique devenait prioritaire et traduisait l’équilibre nouveau des forces sociales et politiques de la cité.

Athènes ne renonçait pourtant pas à entretenir une flotte. Il fallait des navires pour convoyer les bateaux de commerce. Et surtout, malgré la situation présente, on peut penser que les rêves hégémoniques n’étaient pas complètement disparus. Les inventaires de la marine témoignent que vers 330 Athènes avait dans ses cales un nombre appréciable de navires de guerre. On peut cependant penser que nombre d’entre eux n’étaient pas équipés, et lorsqu’en 322 la flotte athénienne se heurtera à la flotte macédonienne, elle ne sera pas en état de supporter le choc.

On a coutume de rattacher également à l’œuvre de Lycurgue une tentative de restauration des anciens cultes et des anciennes fêtes religieuses. Le IVe siècle en effet s’était traduit à Athènes par un net recul des cultes civiques. Certes les fêtes en l’honneur de la déesse tutélaire d’Athènes, Athéna, continuaient à être célébrées avec éclat tous les quatre ans. Certes aussi pour donner plus d’éclat aux fêtes en l’honneur de Dyonisos avait-on remplacé le vieux théâtre de bois où avaient lieu les représentations par un théâtre de pierre, dont on voit encore les restes au pied de l’Acropole ; mais de plus en plus les Athéniens étaient attirés par les cultes orientaux qui, par l’intermédiaire des marchands, s’introduisaient dans la cité. Lycurgue lui-même, probablement dans le souci d’attirer les étrangers au Pirée, avait autorisé les marchands de Kyttion, dans l’île de Chypre, à élever un sanctuaire dédié à Aphrodite et des marchands égyptiens à introduire au Pirée le culte d’Isis. Mais s’il fallait bien faire de telles concessions, il importait aussi de redonner du lustre aux cultes civiques. Or ceux-ci avaient évidemment pâti du déclin de l’Empire. C’est pourquoi Lycurgue s’employa à reconstituer le trésor d’Athéna en faisant appel aux offrandes des particuliers. En même temps, les travaux du sanctuaire de Zeus Olympien étaient repris, cependant qu’à Éleusis un nouveau télestérion * était mis en chantier. Alors que, vers le milieu du siècle, Démosthène se plaignait de ce que désormais les constructions privées éclipsaient par leur luxe les constructions publiques, il semble que la période de Lycurgue ait vu de nouveau les offrandes des riches affluer dans les sanctuaires.

Tout cela pouvait-il cependant ressusciter la grandeur d’Athènes. On en peut douter. En fait, Lycurgue tentait désespérément de restaurer l’Athènes traditionnelle dans un monde qui avait considérablement évolué, nous l’avons vu, depuis l’époque de Solon. A cet égard, sa tentative s’apparente à celle que menait à peu près au même moment le corinthien Timoléon à Syracuse. Et si les résultats, là comme ici, furent incontestables, ils s’inscrivaient cependant dans un contexte qui en était la négation même. D’où, à Athènes comme à Syracuse, leur caractère éphémère.

La crise de 330-326

En 330 en effet s’ouvre une crise qui n’allait pas tarder à réduire à néant les résultats acquis. Cette crise, elle a d’abord un aspect économique. De 330 à 326 Athènes connaît une période de hausse des prix des denrées alimentaires, et, il y a déjà été fait allusion, la disette de blé. Malgré la générosité de certains princes bosporans, le blé et l’orge manquent à Athènes. Les spéculateurs en profitent pour élever artificiellement les prix, aggravant encore la situation des plus pauvres. C’est à cette occasion que des honneurs particulièrement importants furent accordés aux métèques qui favorisaient l’approvisionnement de la cité. Mais ces mesures n’étaient qu’un palliatif insuffisant et l’on peut penser que l’agitation subsista à Athènes pendant ces années troublées. Et d’autant plus que les passions politiques un moment apaisées se réveillaient. Un certain Ctésiphon avait au lendemain de Chéronée proposé qu’une couronne d’or soit décernée à Démosthène en récompense des services rendus à la cité. Eschine avait attaqué sa proposition comme illégale, sous prétexte que Démosthène, alors magistrat en charge, ne pouvait être couronné avant sa reddition de comptes. En 330, vers la fin de l’été, Eschine reprit son accusation contre Ctésiphon. Ce fut pour les deux adversaires l’occasion de se jeter à la tête les arguments ressassés depuis plus de dix ans. Démosthène fit du Discours sur la couronne un vibrant plaidoyer pour sa politique, il fut acquitté par le tribunal qui condamna Eschine à une forte amende.

Mais le succès de Démosthène qui apparaissait comme une approbation par le démos de la politique antimacédonienne, allait être bientôt suivi de l’élimination de Lycurgue : en 326 en effet il ne fut pas réélu à la charge de préposé à l’administration financière et son successeur Mnésaichmos lui intenta même un procès en reddition de comptes. Lycurgue fut acquitté et mourut peu après. On peut s’interroger sur les raisons de cette non-réélection : avait-elle une signification politique, et laquelle ? Signifiait-elle un retour à la politique belliciste, ou au contraire le triomphe à Athènes des hommes du parti macédonien auxquels Lycurgue s’était toujours opposé ? Ce parti macédonien en effet s’était trouvé renforcé après la victoire de Philippe et les plaidoyers de Démosthène et d’Hypéride citent nommément quelques-uns de ses principaux représentants. Il y avait bien entendu parmi eux Démade, celui qui avait négocié la paix au lendemain de Chéronée, orateur vulgaire qui ne cherchait même pas à cacher sa vénalité, et qu’on trouve à partir de 326 investi d’une fonction officielle ; il y avait Eschine, au moins jusqu’à sa condamnation après le procès sur la couronne ; il y avait aussi plus discrètement Phocion. Bien que celui-ci se fût illustré dans la guerre contre Philippe, il avait très tôt conseillé à ses compatriotes l’entente avec le Macédonien. Au lendemain de Chéronée, et sous la pression de l’Aréopage, on lui avait confié des pouvoirs exceptionnels. Il se rallia cependant aux propositions de Philippe apportées par Démade et invita les Athéniens à adhérer à la ligue de Corinthe. Et après la mort de Philippe, il les invita à demeurer à l’écart de l’agitation qui secouait le reste de la Grèce. D’après Plutarque il aurait alors dit à Démosthène, prêt à s’enflammer pour les Thébains menacés par Alexandre : « Est-ce que tu désires, quand il y a dans le voisinage un si grand incendie, l’étendre à notre ville ? Quant à moi, même si les Athéniens sont décidés à se perdre, je ne le tolérerai pas ; car c’est pour cela que j’ai accepté la charge de stratège. » Il avait acquis auprès d’Alexandre une grande faveur et celui-ci ne lui ménageait pas les honneurs. Mais, c’est du moins ce que rapporte la tradition, Phocion ne voulait en aucune manière apparaître comme un stipendié du roi et à plusieurs reprises il refusa les cadeaux somptueux que lui faisait celui-ci. En cela il se distinguait de la foule des partisans du Macédonien, hommes prêts à se vendre et que Démosthène pouvait fustiger à bon compte.

L’affaire d’Harpalos

Il est incontestable en tout cas que ces hommes qui, à l’exception de Phocion, réélu plusieurs fois stratège, n’occupaient pas de fonctions importantes dans la cité, encore dominée par les orateurs du parti antimacédonien, allaient à partir de 326 réapparaître sur le devant de la scène. L’occasion leur en fut offerte par ce qu’on a appelé l’affaire d’Harpalos. C’est une affaire extrêmement obscure et qui a toujours gêné les admirateurs de Démosthène. Harpalos était le trésorier d’Alexandre. En 329, au moment où la disette était à Athènes particulièrement grave, il avait amené un navire de grains au Pirée et s’était ainsi acquis la reconnaissance des Athéniens qui lui avaient donné, à titre honorifique, la qualité de citoyen. Or en 325, cet Harpalos rompt avec Alexandre, et au début de 324, il arrive en vue d’Athènes avec 30 navires, 6 000 soldats et 5 000 talents d’or volés à Alexandre. Il se rendit à Athènes et demanda à y être accueilli en tant que citoyen athénien et préservé contre la fureur de son ancien maître. Il aurait alors proposé à certains dirigeants athéniens de mettre à leur disposition son or et ses troupes pour une éventuelle guerre de revanche. Sa proposition fut-elle accueillie avec faveur ? Il est difficile de le savoir. En tout cas, Harpalos s’établit à Athènes où il vivait avec la courtisane Pythonikè et où il s’entoura d’amis plus ou moins stipendiés, dont le gendre de Phocion, le sculpteur Chariclès. Toutefois les intrigues d’Harpalos commençaient à inquiéter Alexandre. Est-ce sur les injonctions de celui-ci qu’Harpalos fut arrêté ? On l’ignore. Mais il réussit à s’enfuir en Crète où il devait trouver la mort. Et après sa fuite, une partie de l’or qu’il avait apporté à Athènes et qui avait été mis sous séquestre au Parthénon, ne fut pas retrouvé. Un procès fut alors intenté à tous ceux qui avaient été des proches du trésorier d’Alexandre et parmi eux à Démosthène accusé d’avoir détourné une partie des fonds, et reçu des présents à titre personnel. Démosthène demanda que l’Aréopage fût saisi de l’affaire. Le tribunal suprême conclut à la culpabilité des accusés. Démosthène dut alors comparaître devant un tribunal ordinaire qui le condamna à une amende de 50 talents, après un plaidoyer véhément d’Hypéride l’accusant d’avoir, par cupidité, rompu leur amitié, et d’être devenu la honte de tous ceux qui jadis avaient suivi sa politique. Incapable de payer cette amende, ce qui infirme en partie les reproches de ses adversaires, Démosthène dut prendre le chemin de l’exil et se réfugia à Égine d’abord, puis à Trézène. Tous ces événements s’étaient déroulés en un court laps de temps, dans le courant de l’année 324 et les premiers mois de 323. Alexandre était alors au sommet de sa puissance. Maître du monde oriental, pharaon en Égypte, homme prédestiné qui exigeait la soumission la plus fidèle de ses sujets, il avait voulu parachever son œuvre en se faisant adorer comme un dieu par les Hellènes. A cet effet, il avait envoyé aux Olympiades de 324 un de ses ambassadeurs, Nicanor de Stagyre, pour transmettre aux Grecs assemblés la volonté du roi des Macédoniens, hégémon des Hellènes, qui réclamait que lui soient rendus les honneurs divins. En outre, Alexandre, reprenant les préoccupations qui déjà animaient son père Philippe au moment de la conclusion du pacte de Corinthe, exigeait des cités grecques qu’elles favorisent le retour des bannis. Cette mesure était d’une extrême gravité pour les Grecs en général, pour Athènes en particulier, car elle perdait, en acceptant le décret d’Alexandre, l’île de Samos où elle avait installé un gouvernement démocratique à sa dévotion et surtout des clérouques.