Wie entsteht eine Endometriose?

Wie sich die Krankheit äußert, was dabei konkret im Körper vorgeht und welche Faktoren sie möglicherweise begünstigen, darüber wissen Sie nun bereits Bescheid. Die Königsfrage allerdings ist noch nicht beantwortet: Wie entsteht Endometriose eigentlich? Hier erweist sich die Endometriose erneut als schwer zu fassendes Chamäleon, sodass Ärzte und Forscher sich bis heute nicht ganz sicher sind, was denn nun konkret dazu führt, dass im Körper einer Patientin tatsächlich Endometriose entsteht. Es existieren verschiedene Erklärungsansätze, mit denen die Wissenschaft sich beschäftigt – derzeit werden drei Szenarien als wahrscheinlich betrachtet, auf die wir nun einen kurzen Blick werfen wollen.

Rolle rückwärts: Die Implantationstheorie

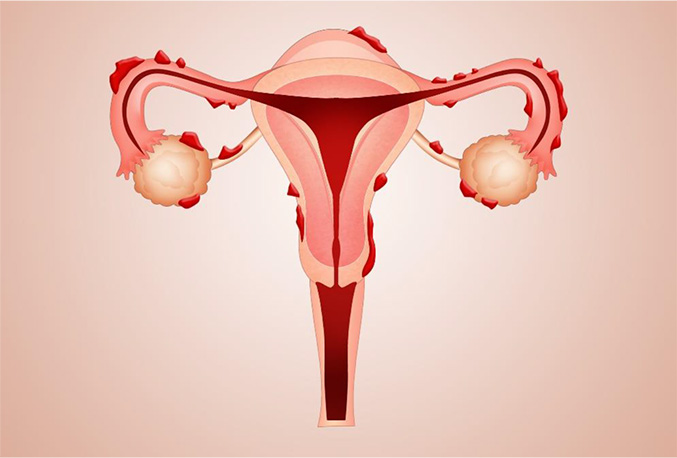

Diese Theorie fußt auf einem Vorgang, der für viele Frauen zunächst kurios klingt, tatsächlich aber gar nicht so selten ist: retrograde (rückläufige) Menstruation. Üblicherweise kennt man die Menstruation als den Vorgang, bei dem Blut und damit auch Endometriumgewebe durch die Vagina den Körper verlassen, ein Teil davon kann jedoch auch einen anderen Weg nehmen. Dann fließt Menstruationsblut auch durch offene Eileiter „nach innen“, und zwar in den Bauchraum hinein. Daraus ergibt sich eine logische und leicht nachvollziehbare Hypothese, nämlich, dass auf diese Weise Endometrium in die Bauchhöhle gelangt und sich dort implantiert, also festsetzt, und Endometrioseherde bildet. Erwähnt werden muss allerdings, dass bei etwa 90 % der Frauen eine solche retrograde Menstruation zwar vorliegt, diese aber längst nicht alle an Endometriose erkranken. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass durch diese Theorie sehr gut erklärbar ist, wie Endometriumgewebe in Körperbereiche gelangt, in die es nicht gehört. Die Frage, weshalb manche Frauen dann eine Endometriose entwickeln und andere nicht, bleibt allerdings unbeantwortet.

Zellumwandlung: die Coelom-Metaplasie-Theorie

Jetzt wird’s wissenschaftlich: Bei der Theorie mit dem etwas sperrigen Namen Coelom-Metaplasie-Theorie geht man davon aus, dass das Gewebe der Endometrioseherde nicht etwa eingeschleppt wird, sondern sich vor Ort selbst bildet. Coelom ist das griechische Wort für „Vertiefung, Hohlraum“ und Metaplasie bezeichnet den Vorgang, bei dem sich Zellen einer bestimmten Art in andere Zellen verwandeln, was theoretisch überall im Körper auftreten kann. Im Fall der Endometriose-Entstehungstheorie nimmt man nun an, dass sich bestimmte Zellen aus der Leibeshöhle des Embryos später in Endometriosezellen umwandeln. Dass das passiert, könnte unterschiedliche Ursachen haben, beispielsweise Entzündungen oder Beeinflussung durch Hormone. Dieser Hypothese folgend, würde sich die Endometriose also von selbst an den betreffenden Stellen entwickeln, was aufgrund bekannter Vorgänge im Körper durchaus denkbar ist. Gegen die Theorie spricht allerdings, dass Metaplasie mit zunehmendem Alter wahrscheinlicher wird, Endometriose allerdings nicht.

Kombination von Erkrankungen: Die Archimetra-Theorie

Diese Hypothese geht schließlich davon aus, dass Endometriose nicht als alleinstehende Krankheit betrachtet werden sollte, sondern im Zusammenhang mit der sogenannten Adenomyose steht. Bei dieser Erkrankung kommt Endometrium in der Gebärmutterwand vor, was ebenfalls sehr starke Schmerzen auslösen kann. Die Idee der Archimetra-Theorie ist nun, dass Endometriose eigentlich eine Vorstufe oder auch Folge der Adenomyose ist, was dann auch den Namen erklärt: Archimetra ist der griechische Begriff für die Gebärmutter, Endometriose wird hier also als Erkrankung der Gebärmutter verstanden.

Neben diesen drei Ansätzen werden vereinzelt noch weitere Theorien, wie etwa die Stammzell-Theorie oder die lymphatisch/vaskuläre benigne Metastasierungstheorie, diskutiert, die genaue Betrachtung des gesamten aktuellen Forschungsansatzes würde allerdings weitere Bücher füllen und zugleich Patientinnen kaum weiterhelfen. Ohnehin steht eine gesicherte Erkenntnis noch aus und jedes der besprochenen Konzepte dient bislang lediglich als möglicher Erklärungsansatz. Für Sie als Betroffene ist es demnach von Interesse, zwar einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu haben, weit wichtiger ist aber die Frage nach dem, was bereits feststeht und wie Sie davon profitieren können. Deshalb beschäftigt sich das nächste Kapitel nun eingehender mit der Frage nach einer ganzheitlichen Betrachtung der Endometriose.