Sanatorium

[Geschrieben im Café Strandlöper]

Die nächste spektakuläre Sehenswürdigkeit von Eydernorn nach den Leuchttürmen, folgt man dem Reiseführer, durfte ich gleich am heutigen Morgen bei meinem ersten Spaziergang bestaunen, mein lieber Hachmed! Und sie hatte wieder mit Ereignissen am Firmament zu tun, denn es waren die sogenannten »Wogenden Wolken« über der Insel, die es an fast jedem nebelfreien Tag kostenlos zu bestaunen gibt, wenn man von der saftigen Kurtaxe absieht. Der Nebel hatte sich endlich so weit verzogen, dass ich freien Blick auf den Himmel hatte.

Eines garantiere ich dir, mein bester Freund: Auch du würdest angesichts eines solchen Naturschauspiels aus dem Staunen nicht mehr herauskommen und mit deinem von Gehirnen beschwerten Kopf im Nacken herumlaufen, als ob du Nasenbluten hättest – so, wie ich es tat, als ich, immer noch leicht landschippend, aus der Tür des Hotels Strandlöper herausgetreten war. Denn derart wild bewegte und faszinierende Cumuli wie über Eydergard habe ich noch nie gesehen. Diese Wolken »wogten« tatsächlich wie aufgewühltes Meer hoch über den Dächern. Treffender kann man es nicht umschreiben. Die Fülle der Formen, der Abwechslungsreichtum von waberndem wattigem Gewölk, von gewaltigen tiefgrauen Wolkenwürmern und schraffierten Regenstreifen am Himmel war so eindrucksvoll, dass ich für lange Zeit den Blick nicht abwenden konnte. Es sah aus, als ob sich dort oben ein unsichtbarer Künstler mit gewaltigen Pinseln im Schaffensrausch austoben durfte, in kühnen Schwüngen mit Dampf und Regen malend, in allen Abstufungen von Grau und hin und wieder mit einem kühnen Strich von strahlend weißem Licht darin. Um kurz darauf alles wieder zu revidieren und neu zu überpinseln oder die Leinwand auf den Kopf zu stellen. Das war kein Wetter, das war Kunst.

Wie du weißt, habe ich schon häufig bewegte Himmel beobachtet und gelegentlich auch beschrieben: hastig ziehende Wolken vor und nach dem Sturm, blitzdurchzuckten Gewitterhimmel und sogar tobenden Orkan. Aber das hier war etwas ganz anderes. Waren das überhaupt noch Wolken? Sie zogen nicht einfach dahin, wie sie es gewöhnlich zu tun pflegen – nein, sie rotierten, sie stürzten über- und ineinander, vermengten und verdrängten sich, kreisten und verschlangen sich gegenseitig wie ein rasend gewordener Schwarm von kannibalischen Raubfischen. Ich konnte es mir auf Anhieb wirklich nicht erklären, denn die ungewöhnliche Turbulenz des Himmels schien keinerlei bekannten naturwissenschaftlichen Gesetzen zu folgen, keiner meteorologischen oder physikalischen Logik. Es herrschte kein Sturm, bei mir unten war es sogar beinahe windstill, aber dort oben sah es so aus, als bliese der Wind aus allen Richtungen gleichzeitig. Hatten diese Wolken den Verstand verloren? Oder ich?

Ein paar Einheimische lachten über mich. Völlig zu Recht, mein Lieber, denn so erkennt man auf der Insel den Neuankömmling, die Landratte vom Kontinent: daran, dass er mit zum Himmel gewandtem Blick durch die Gegend landschippt wie ein besoffener Matrose. Und gegen Hauswände und Straßenlaternen läuft, zur Erheiterung der alteingesessenen Inselbewohner und Stammgäste. Beinahe wäre ich in einen der Eydernorner Abwasserkanäle gestolpert, von denen es praktisch in jeder zweiten Straße einen gibt und die alle ins Meer fließen.

Aber das war mir völlig egal. Ich konnte den Blick einfach nicht abwenden. Ich kam mir vor wie unter Wasser, als beobachtete ich aus einem Taucherhelm heraus Riesenfische oder Seeungeheuer, die sich über mir an der Meeresoberfläche dicht an dicht drängten. Und immer wieder sah ich beängstigende Windhosen, die Tintenfischtentakeln ähnelnd aus dem bewegten Himmel nach der Insel zu greifen schienen. Dazwischen im düsteren grauen Brei der Wolken rotierten dunkle Löcher, die alles in sich hineinsogen, hypnotisch mit ihren langsamen Spiralbewegungen. Fratzen, Tiere, Untiere, Berge und Wälder sah ich für Sekunden auftauchen und wieder verschwinden, der Himmel über Eydernorn zeigte den ganzen unglaublich reichhaltigen Fundus eines Wolkentheaters an Kulissen und Requisiten. Dieses Firmament verwandelte mich in ein staunendes Kind mit der Naturauffassung eines zamonischen Ureinwohners. Kein Wunder, dass ein derart animierter Himmel in früheren Zeiten von der Inselbevölkerung als lebendiges Wesen oder als Kosmos von Göttern und Dämonen angebetet wurde.

Es gibt gegen dieses irritierende Spektakel ein probates Mittel, wie ich später aus dem Reiseführer erfuhr: den Blick einfach abzuwenden und mit gesenktem Kopf auf den Boden zu starren, so wie es die meisten Inselbewohner tun. Dieser demütige Blick ist hier so gebräuchlich, dass er einen eigenen Namen hat: Man nennt ihn den »Eydernorner Boudenkieker«. Das sieht im Straßenbild so aus, als würden die Leute kollektiv auf dem Pflaster nach verlorenem Kleingeld suchen. Daher kommt es, dass die alten Eydernorner beim Gehen nach unten, die Neuankömmlinge und Kurgäste nach oben schauen, aber so gut wie keiner geradeaus.

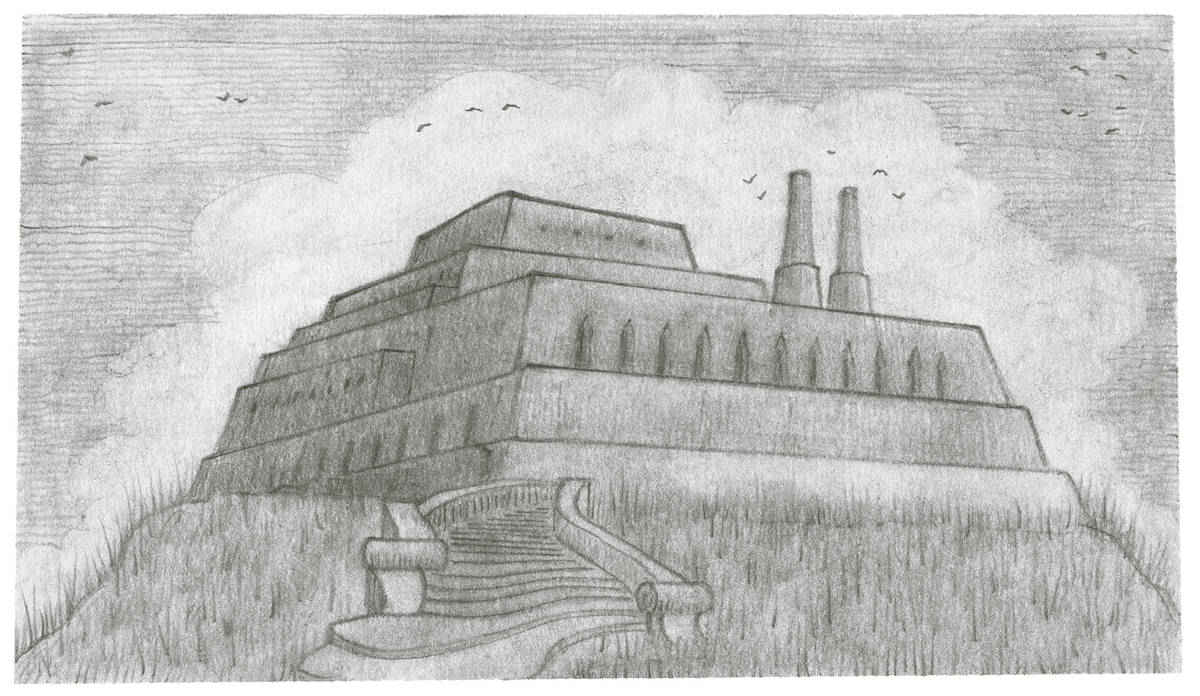

Mein erster Spaziergang führte mich bis zum Stadtrand, zum Sanatorium für Atemwegserkrankungen, das ich im Weiteren mit SAFÜAT abkürzen werde. Die Bewohner und Patienten nennen es auch spöttisch den »Lungenhügel«, etwas weniger gebräuchlich ist »Schloss Keuchhusten« oder »Bronchienburg«. Das SAFÜAT steht auf einer Anhöhe vulkanischen Ursprungs, einem soliden Sockel aus pechschwarzer verquollener Lava, die auf Eydernorn allgegenwärtig ist.

Sanatorium

Geologisch ist es eine ziemlich junge Insel, und die Natur hatte bisher noch nicht genügend Zeit, das frische Vulkangestein (es ist erst ein paar Millionen Jahre alt) komplett mit Erde und Pflanzen zu überdecken. Eine steile Treppe, direkt aus der wulstigen Lava geschlagen, führt hinauf zum Eingang des schmucklosen viereckigen und fünfstöckigen Gebäudes, das so einladend wirkt wie ein Krematorium – oder eine Irrenanstalt. Bereits wenn man die ersten Stufen betritt, hört man die schweren Fälle im Inneren röcheln und keuchen, denn die Fenster der mittleren Etage stehen meistens weit offen. Dort werden die Schwerkranken behandelt, und man hält es für eine genesungsfördernde Maßnahme, dass diese Patienten ununterbrochen der frischen Eydernorner Luft ausgesetzt sind, der man wunderwirkende Heilkräfte nachsagt. Mein Hausarzt hatte mich ja schon gewarnt, was die unorthodoxen Heilmethoden des SAFÜAT angeht. Auch wenn dort im Winter manchmal Temperaturen im zweistelligen Minusbereich gemessen werden, bleiben einige der Fenster stets offen, weshalb Personal und Patienten dieser Abteilungen dicke Pelzmäntel sowie Mützen und Schals aus Eydernorner Schafswolle tragen müssen.

Das chronische Gehuste der bedauernswerten Insassen schon unten auf der Treppe deutlich zu vernehmen, wäre eigentlich Anlass genug gewesen, meine eigenen Wehwehchen zu ignorieren, auf der Stelle umzukehren und das nächste Schiff zurück zum Festland zu nehmen. Aber, mein liebster Hachmed, es fuhr hier ja vorläufig überhaupt kein Schiff mehr, weder zum Festland noch sonst wohin. Und ich hatte auch nicht gerade einen Jahrhundertorkan überstanden, um mich von der erstbesten Unbill einschüchtern zu lassen. Es ging hier schließlich auch darum, meine lästige Stauballergie in den Griff zu bekommen, um die Lust an der Lektüre von antiquarischen Büchern nicht zu verlieren. Das war kein geringes Anliegen, sondern eine Überlebensnotwendigkeit, und dass ich dabei den einen oder anderen Akt der Selbstüberwindung zu bewältigen hatte, war mir schon klar gewesen. Also hinauf auf den Hustenhügel! Und hinein in das SAFÜAT , Pilgerort der Verzweifelten und abgeschmackte Gruselimmobilie zugleich.

Die Korridore waren bevölkert mit rasselnd atmenden Patienten unterschiedlichster Herkunft und unfreundlichem und offensichtlich überarbeitetem Personal. Viele davon in dicken Pelzmänteln, was ihnen die Anmutung von exzentrischen Millionären verlieh. Unterscheiden konnte man sie an ihren Kopfbedeckungen: Das Personal trug einheitliche blaue Wollmützen mit einem Sanatoriumsemblem darauf, die Patienten verschiedenfarbige. Aber egal, ob Kranker oder Krankenpfleger – niemand wollte meine einfachen Fragen beantworten: »Könnten Sie mir bitte sagen, wo sich die Abteilung für, öhm, Allergische Atemwegserkrankungen befindet? Wo bitte finde ich Doktor ... äh …« Meistens waren sie schon weitergewankt oder – gehetzt, bevor ich mein Anliegen formulieren konnte. Zum Glück gelang es mir dann anhand von Wegweisern, bei deren Lektüre auch abgehärteteren Naturen als mir angst und bange werden konnte, den Weg zu finden. Ich las »Station für finale Lungenerkrankungen«, »Ausschabungszimmer«, »Luftröhrenchirurgie«, »Tuberkulose-Isolationstrakt«, »Leichenkammer«, »Krematorium«, »Urnenraum« und so weiter. Schließlich erreichte ich reichlich verwirrt die Etage und Abteilung, in der ich meine erste Untersuchung bei einem Arzt namens Professor Doktor Tefrint De Bong haben sollte. Sie lag im dritten Stock, wo besonders gut gelüftet wurde, und ich verbrachte im Wartezimmer die mit Abstand längste und unterkühlteste Stunde meines bisherigen Lebens. Und zwar auf einem unbequemen Gestühl, das aussah, als sei es aus den Knochen von gestrandeten Walen gefertigt. An den Wänden hingen trostlose Aquarelle von leeren Stränden mit toten Quallen oder gestrandeten Schiffswracks.

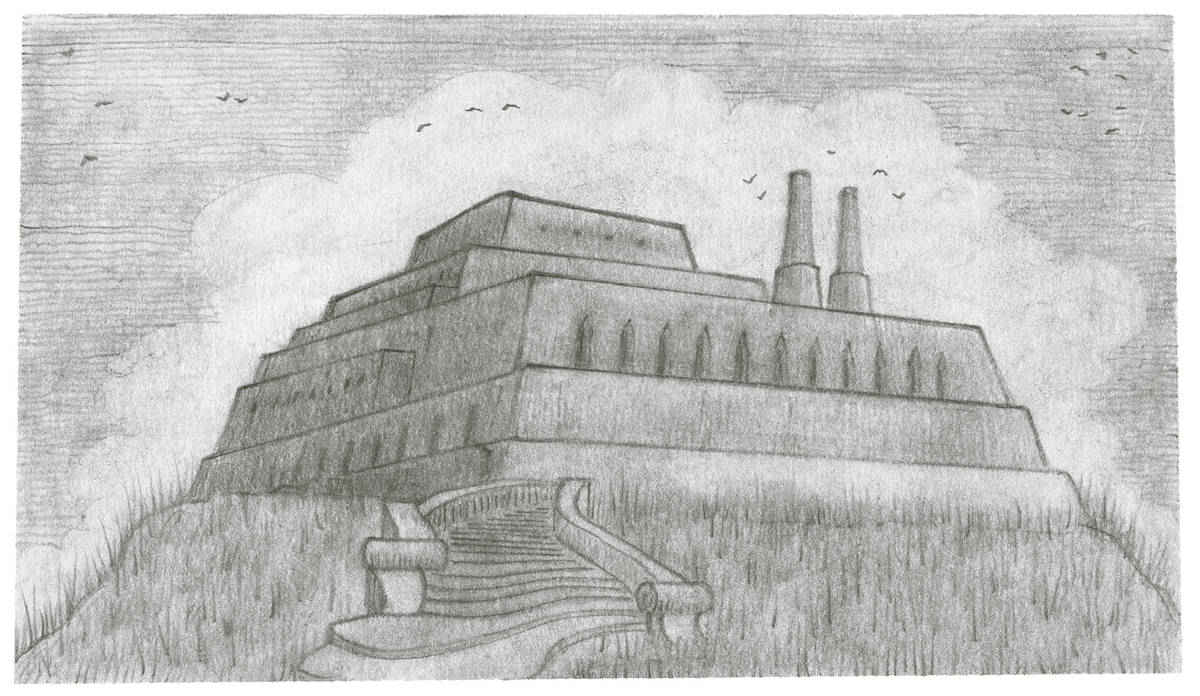

Drei Patienten waren vor mir dran, und die einzigen Zeitschriften, die dort auslagen, beschäftigten sich entweder mit seltenen Atemwegserkrankungen und ihren Konsequenzen (Der Inhalator, Schöner Leben in der Kupfernen Lunge, Das Urnenmagazin) , oder es waren Fachzeitschriften für eine Freizeitbeschäftigung, die Kraakenfieken hieß. Ich schnappte mir eines der reich bebilderten Magazine und lernte, dass Kraakenfieken eine auf der Insel sehr populäre Sportart ist, bei der man einen Ball aus getrockneter und gegerbter Oktopushaut mit einem Schläger aus geschnitztem Treibholz oder Walknochen durch eine Dünenlandschaft prügelt. Ich erinnerte mich an die beiläufige Bemerkung meines Hotelpagen: »Ik woor Kraakenfieken in de Düjnen!« Jetzt verstand ich: Höchstwahrscheinlich war Kraakenfieken das sportliche Steckenpferd meines behandelnden Arztes, mit dem er sich von der täglichen Begutachtung von vereiterten Luftröhren und entzündeten Lungenflügeln erholte. Ich erfuhr beim Durchblättern des Heftes, dass der Ball (Kraak) mit einer Mischung aus geschredderten Möwenfedern und gemahlenen Muscheln gefüllt ist, was ihm ein ideales Fluggewicht (Flugheet) verleiht. Und dass er ausschließlich mit ausgenommenen Oktopussen vernäht wird, die noch nicht gelaicht haben, weil deren getrocknete Haut strapazierfähiger ist als die von Kraaken, die ihre Eier bereits gelegt haben.

Man lernt nie aus! Die acht Tentakel werden mitgegerbt und am Ball gelassen, was diesem ein befremdliches, fast beängstigendes Aussehen gibt und ihm beim Flug über die Dünen zu einem charakteristischen summenden Geräusch verhilft, das »Kraakenhummeln« genannt wird.

Kraak und Klööper

Das Schnitzen der Kraakenfiekschläger (Klööper) scheint Schnitzhandwerk, Bildhauerei und Treibholzrestaurierung zu einer Art Gesamtkunst zu vermählen, das in der Fachzeitschrift De Klööper , die ebenfalls in zahlreichen zerlesenen Ausgaben im Wartezimmer auslag, in all ihren Facetten behandelt wurde. Ich erfuhr auch einiges über die professionelle Suche nach brauchbarem Klööper-Treibholz, über dessen Bearbeitung, Konservierung und Pflege und so weiter. Wusstest du, mein lieber Hachmed, dass auf Eydernorn vierundvierzig Klööperschnitzer ansässig sind? Und dass jeder seine eigene Werkstatt hat, eine amtliche Klööperschnitzlizenz besitzt und einen individuellen und unverwechselbaren Stil pflegt? Dass ein guter Klööper mindestens drei Monate in Blauwaltran und Otterfett eingelegt werden muss, um ausreichend imprägniert und bespielbar zu sein? Jetzt weißt du es! Und am Ende dieses Satzes wirst du auch noch wissen, dass es vier traditionelle Grundstilrichtungen der Klööperbearbeitung gibt, nämlich die mit scharfkantigen Muscheln (Schnieten), die mit versteinerten Seesternen (Slööpen), die mit Haifischzähnen (Beijten) und die mit geschliffenen Möwenschnäbeln (Pijken).

Ja, Schnieten, Slööpen, Beijten und Pijken – das sind die vier unverrückbaren Grundpfeiler der fachgerechten Klööperherstellung. Ordinäre Messer oder andere Schnitzwerkzeuge aus Metall oder Stein sind tabu. Du darfst mir wirklich glauben, mein lieber Hachmed, dass ich mich, als ich endlich zur Untersuchung aufgerufen wurde, mit Fug und Recht als theoretischen Experten für das Kraakenfieken und die Klööperherstellung bezeichnen durfte. Die Magazine über Lungenkrankheiten und Urnenpflege hatte ich dafür ausgelassen – man muss ja nicht alles wissen.

Die Praxis von Professor Doktor Tefrint De Bong war erfreulicherweise so vorbildlich beheizt, dass meine durchfrorenen Knochen schon beim Betreten zu tauen begannen. Wenn es etwas gibt, was ich an Ärzten besonders schätze, dann ist es in erster Linie, dass sie wahrscheinlich die einzige Berufsgruppe bilden, die vollkommen ehrlich zu ihrer Kundschaft sein darf. Ja, sogar muss! Der Arzt will dir nichts verkaufen, wenn er kein Quacksalber ist, selbst das Geschäft mit den Medikamenten machen andere, die Pharmazeuten und Apotheker. Das schafft ein ungewöhnliches Vertrauen sogar fremden Ärzten gegenüber, wie man es nicht mal seinen engsten Freunden entgegenbringen würde. Sogar seine nächsten Verwandten und den angetrauten Partner täuscht man so manches Mal vorsätzlich über seine gesundheitliche Lage hinweg: »Nein, mir geht’s gut!« – »Ach, das ist gar nichts …« – »Es geht schon wieder weg« und so weiter. Aber einem Arzt kann und will man nichts vormachen. Man geht ja nicht zum Doktor, um ihm vorzugaukeln, dass man gesund ist. Und was für ein Arzt wäre das, der eine Krankheit erkennt, es aber nicht übers Herz brächte, einem die Wahrheit darüber zu sagen? Daher sind Gespräche mit Ärzten fast immer von schonungsloser gegenseitiger Ehrlichkeit geprägt, nicht wahr? Die Offenheit jedoch, mit der Doktor De Bong unser Gespräch begann, war von einer unsensiblen Brutalität, auf die ich nicht vorbereitet sein konnte. Es lief so: Hinter seinem Schreibtisch sitzend und ohne sich bei meinem Eintreten zu erheben oder mich auch nur zu begrüßen, stierte er zuerst lange in meine Akte und würdigte mich keines einzigen Blickes. Ich setzte mich unaufgefordert auf einen Stuhl und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Nirgendwo empfindet man sich mehr als Spielball des Schicksals als in der Praxis eines Arztes, der gerade deine Krankenakte studiert. Liest er da dein Todesurteil oder die Begnadigung? Die Sinne sind geschärft, die Nerven aufs Äußerste angespannt. Und vielleicht habe ich mir deshalb das begrenzte Reich dieses Mediziners und ihn selbst so detailliert eingeprägt.

Doktor Tefrint De Bong

Doktor De Bong war ein eingeborener Eydernorner Molchling, das sah ich auf den ersten Blick an der wettergegerbten Echsenhaut. Hochgewachsen und schlank, ein Körper wie ein aufrecht gehender Salamander im weißen Arztkittel. Ein ledriger, hellblauer Molchkopf mit kleinen, wachsamen Reptilienaugen. Seine vier Arme gehörten wahrscheinlich zu den Gründen für seine erfolgreiche berufliche Laufbahn – Molchlinge sind, wie du weißt, lieber Hachmed, im Gesundheitswesen wegen ihrer geschickten Hände und der natürlichen Kaltblütigkeit sehr gefragt, besonders als Chirurgen. Während Doktor De Bong mal schweigend, mal unverständlich murmelnd meine Akte studierte, nahm ich eine genaue Bestandsaufnahme seines Arbeitszimmers vor. Wie du mir, so ich dir! Die spezielle Art von vier Wänden sagt oft mehr über eine Person aus, als ihre Bewohner selbst unter der Folter gestehen würden. Das Arbeitszimmer eines Wissenschaftlers ist für den, der darin lesen kann, nicht selten ein offenes Buch über dessen geheimsten Wünsche und Gewohnheiten. Daher ließ ich bei meiner Inspektion kein einziges Detail aus: Ein kleines Ölgemälde seiner sechsköpfigen und vierundzwanzigarmigen Molchfamilie hing in einem goldenen Rahmen an der Wand, darunter mehrere Urkunden seines beruflichen Werdegangs: Diplom, Promotionsurkunde, Habilitationsurkunde, Narkosezertifikat, Amtsarztzulassung, Facharzt für Lungenchirurgie und so weiter. Ein gezeichneter Stammbaum der Familie De Bong mit zahlreichen Verästelungen, die ich auf Entfernung nicht lesen konnte. Auf dem Schreibtisch stand eine putzige Miniatur eines Kraakenfiekklööpers aus Bronze, in einem Regal hinter ihm entdeckte ich diverse Pokale, die offensichtlich mit der Teilnahme an Kraakenfiekturnieren zusammenhingen. Ein erster Platz war nicht dabei, dafür diverse Trostpreise, höhö! Ein weiteres Regal mit penibel geordneten Büchern: hauptsächlich medizinische Fachbücher über Lungenkrankheiten, aber auch ein paar antiquarische Lyrikbände, wahrscheinlich aus Dekorationsgründen, wie auch die massiven Muscheln, die als Buchstützen dienten. Ein weiteres, großformatiges Ölgemälde, auf dem er in Denkerpose an einem Stehpult steht, theatralisch sinnierend und mit einer Schreibfeder in der Hand. Irgendwie ungewöhnlich für einen Arzt, die lassen sich doch viel lieber bei der Autopsie eines Leichnams porträtieren oder mit einem Stethoskop um den Hals. Ein stockfleckiger Stich von Eydernorn mit einer für mich unlesbaren Beschriftung, vielleicht Alt-Eydernornisch. Eine gerahmte Seite aus einem uralten Medizinbuch mit einer barbarischen mittelalterlichen Anweisung zum Luftröhrenschnitt samt Illustrationen. War das berufsbedingter Lungenarzt-Humor? Ein vergilbter Kraak unter einem Glassturz, handsigniert, wahrscheinlich von irgendeinem Champion dieser Sportart. Eine aufklappbare Lunge, offensichtlich aus Holz geschnitzt. Diverse medizinische Geräte mit Schläuchen und Kanülen auf dem Schreibtisch, von denen ich lediglich ein Stethoskop eindeutig identifizieren konnte. Eine kleine, krude Spielzeugpuppe daneben, die wohl ein Eydernorner Schaf darstellen sollte, vielleicht von seinen Kindern aus Wollresten gebastelt. Jede Menge Patientenakten, übereinandergestapelt, sicherlich jede einzelne Akte ein Dokument des Grauens. Eine antike Standuhr in einer Ecke, die kurz vor zwölf (schon wieder!) stehen geblieben war. Kampfergeruch lag in der Luft. Die vorläufige Bilanz meiner Bestandsaufnahme: Überdurchschnittlich erfolgreicher Lungenfacharzt in soliden familiären Verhältnissen, traditionsbewusst, konservativ, ehrgeizig, eitel. Mittelmäßiger bis schlechter Kraakenfieker, wahrscheinlich mit noch einer anderen Freizeitbeschäftigung, die ich momentan nicht genau identifizieren konnte. Neigung zu Arroganz und Unhöflichkeit, vielleicht aufgrund von Stress und Überarbeitung oder einer Persönlichkeitsstörung. Na schön, Freundchen, dachte ich leicht gereizt, Arroganz kann ich im Zweifelsfall besser.

Schließlich ächzte Doktor De Bong vernehmlich und sagte in resigniert klingendem Ton und ohne von meiner Akte aufzublicken: »Sie sind Hypochonder, nicht wahr?«

»Wie bitte?« Ich war wahrscheinlich von der Kälte seiner Stimme mehr überrascht als von der Direktheit seiner Frage.

»Ich erkenne einen Simulanten oder Hypochonder auf Anhieb«, fuhr er ungerührt fort. »Dafür brauche ich kein Stethoskop. Ich bin lange genug in meinem Beruf tätig, um …« Er stockte. »Hören Sie mal, Herr … Herr … äh …« Er blätterte fahrig in meiner Akte. Er hatte bisher anscheinend nicht einmal meinen Namen gelesen und suchte jetzt danach.

»Mein Name ist …«, holte ich sehr langsam aus, aber da unterbrach er mich bereits wieder in schroffem Ton: »Ich kann Ihnen gerne gleich sagen, was ich von Patienten Ihres Schlages halte. Davon haben wir hier drei oder vier pro Woche. Die wegen eines eingebildeten Zipperleins oder beruflichen Ausgebranntseins das zamonische Gesundheitssystem strapazieren und einen aus Steuergeldern finanzierten Sonderurlaub mit kostenloser Saunabenutzung ergattern wollen. Ist es das? Während wir uns hier in Überstunden und Schichtarbeit um Patienten kümmern müssen, die mit jedem zweiten Atemzug um ihr Leben ringen, Herr … Herr …«

Er nahm meine Akte hoch und las jetzt anscheinend zum ersten Mal meinen Namen.

»Herr … von Mythenmetz.«

Er hielt inne. Setzte sich ruckartig aufrecht. Erhob sich abrupt. Wankte von seinem Schreibtisch weg. Blieb stehen. Starrte noch einmal in die Akte. Und sah mich dann zum ersten Mal an, mit flackerndem Blick.

»Von … Mythenmetz? Hildegunst … von Mythenmetz?«

»Ja, das ist mein Name«, antwortete ich kühl und entfernte ein paar nicht vorhandene Krümel von meinem Ärmel, um noch herablassender zu wirken. »Gefällt er Ihnen nicht?«

»Aahm …«, machte er. »Der Hildegunst von Mythenmetz? Der … der Schriftsteller?« Seine Stimmbänder bebten vernehmlich.

Ich nickte und sah aus dem Fenster. Diesmal besorgte ich das Schweigen. Die Wolken am grauen Eydernorner Himmel waren nach wie vor in hektischer Bewegung.

»Beim … beim Orm …«, stammelte Doktor De Bong und verlor beinahe die Gewalt über seine Beine. Er wankte zum Schreibtisch zurück und stützte sich auf. Ich meinerseits war etwas überrascht darüber, dass er das Orm erwähnt hatte.

»Ich … ich hatte ja keine Ahnung …« Er hielt wieder inne.

»Von Ihrem Beruf?«, half ich aus. »Von guten Manieren? Das mag sein.«

Ich wollte mich erheben, um den Raum zu verlassen. Ja, das wäre wohl die beste Methode, um mit dieser Situation souverän umzugehen: kommentarlos verduften. Nicht mal die Tür knallen, sondern einfach lautlos hinter mir schließen. Entschweben wie ein beleidigter Geist. Und ihn gedemütigt stehen lassen. Noch in Jahrzehnten würde ihm bei der Erinnerung an diese Situation der kalte Schweiß ausbrechen! Aber nur, wenn ich jetzt der Versuchung widerstünde, mich mit ihm auf ein Gespräch einzulassen. Ich würde dann noch ein paar Tage auf Eydernorn bleiben, bis die Quoped wieder fahrtüchtig war. Etwas frische Luft tanken, mir ein paar Leuchttürme ansehen. Das eine oder andere Restaurant ausprobieren, ein paar Sehenswürdigkeiten abklappern. Noch ein salzluftinspiriertes Eydernorn-Sonett dichten und dann nach Hause fahren. Ich empfand Erleichterung, ja geradezu Erlösung! Keine Nasenbäder! Keine Algenwickel! Keine Meerwasserdampfsauna! Keine stundenlangen Spaziergänge am Strand an toten Quallen und verwesenden Robben vorbei. Keine hustenden Todeskandidaten in Pelzmänteln mehr. Großartig! Dieser arrogante Froschkopf wusste ja gar nicht, was für einen Gefallen er mir damit getan hatte, mich derart zu brüskieren.

»Ich … ich bin Ihr größter Verehrer«, sagte Doktor De Bong da heiser und halblaut.

»Wie bitte?« Ich riss den Blick vom Eydernorner Wolkenspiel los und sah den Arzt verdattert an.

Dieser nahm eine dramatische Haltung ein, hob drei Hände in die Höhe, legte die vierte auf die Brust und deklamierte mit bebender Stimme:

»Da schmolz die Wand, dann brach das Eisen!

Und durch das Loch strömte das Licht

Ich spürte Lufthauch, einen leisen

Und hatte weithin klare Sicht.«

Ach du meine Güte! Das war aus der Finsterbergmade ! Du erinnerst dich, Hachmed, mein längstes, bekanntestes und, wie du gelegentlich betont hast, schlechtestes Gedicht. De Bong deklamierte weiter:

»Einmal rechts und zweimal links,

Das ist doch nicht schwer zu merken

Nur in diesem Takt gelingt’s

Schwerer ist’s, ein Hemd zu stärken.«

Beim Orm, er konnte es auswendig! Der Mediziner warf meine Akte auf den Tisch und breitete alle vier Arme aus.

»Sie hier? Der große Mythenmetz? Der Träger des Valtrosem-Ordens? Der Autor von Das Nattifftoffenhaus? In unserer Klinik? In meiner Praxis? Ich träume ja wohl! Was für eine Ehre!« War das eine Träne in seinem linken Reptilienauge?

Mir fiel keine schlagfertige Erwiderung ein. Seine plötzliche Ehrerbietigkeit nahm mir völlig den Wind aus den Segeln.

»Aber sagen Sie mal: Sie sind doch nicht etwa krank?« Seine Stimme hatte plötzlich einen besorgten Ton angenommen. Er ergriff ein Stethoskop und eilte zu mir. »Darf ich kurz?«, fragte er und begann, meinen faltigen Echsenhals abzuhorchen, ohne eine Antwort abzuwarten.

»Sagen Sie mal Ah!«, befahl er.

»Aah … ahargh …«, krächzte ich.

»Wie fühlen Sie sich?«

»Äh – eigentlich ganz … ganz gut«, antwortete ich zögerlich.

»Das ist die Hauptsache«, sagte er. »Man ist eigentlich meistens genauso gesund, wie man sich fühlt. Nicht immer, aber meistens.«

»Tatsächlich geht es mir spürbar besser, seitdem ich mich im Meeresklima aufhalte«, entgegnete ich wahrheitsgemäß. »Ich habe sogar eine Überfahrt bei Orkanstärke überstanden, ohne seekrank zu werden.« Da war es plötzlich wieder, das traditionelle Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient.

Der Doktor sah mich skeptisch an. »Diesen furchtbaren Eydernorner Jahrhundertorkan unbeschadet absolviert? Nichts für ungut – aber das bezweifle ich. Die Seekrankheit wird Sie noch nachträglich erwischen, fürchte ich. In einem Augenblick, in dem Sie am wenigsten damit rechnen.«

»Tatsächlich?«, fragte ich besorgt zurück. »Aber ich dachte …«

»Das ist nichts Schlimmes«, lachte der Arzt und winkte abwiegelnd mit mehreren Händen. »Eine verzögerte körperliche Reaktion, die es nur im Eydernorner Klima gibt. Wir nennen es Postkinetische Kinetose.« Er wandte sich wieder der Untersuchung meiner Atemwege zu.

»In der Tat«, sagte er schließlich. »Leicht spasmische Bronchien. Eine Allergie vermutlich. Nun ja. Nichts Ernstes, dem Orm sei Dank! Aber auch damit sollte man nicht spaßen. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin.«

Er ging zum Schreibtisch und krakelte im Stehen etwas auf ein Formular, wobei er fröhlich summte. Dann knallte er noch einen Stempel darauf. »Mythenmetz!« Er lachte. »In meiner Klinik! Wahnsinn! Ich kann es immer noch nicht fassen!«

Ich war völlig verdattert. »Sie … beglaubigen meinen Kurantrag?«

»Ja, aber natürlich! Was denn sonst?« Er sah mich fürsorglich an. »Gehen Sie bloß nicht leichtfertig mit Ihrer kostbaren Gesundheit um! Sie brauchen Erholung! Entspannung ist das Wichtigste bei solchen Erkrankungen! Damit Sie uns weiterhin mit Ihrer großen Kunst beglücken können. Ich wäre stolz darauf, dazu ein wenig beitragen zu dürfen.« Er lachte jovial und überreichte mir die Kurbescheinigung mit Prioritätsstempel. »Sie erhalten Dringlichkeitsstatus Eins Plus! Keine Wartezeiten mehr. Das bekommen sonst nur Todgeweihte. Aber in Ihrem Fall …« Er lachte wieder.

»Oh …«, sagte ich und suchte nach Worten. Jetzt bloß nichts Falsches sagen! Eben wollte ich ihn noch nach allen Regeln der rhetorischen Kunst derart zusammenfalten, dass er samt Stethoskop in seine eigene Kitteltasche gepasst hätte. Aber die Lage hatte sich ja auf überraschende Weise entspannt. »Sie … äh … haben etwas für zamonische Literatur übrig?«, fragte ich mit einem Blick auf die Lyrikbände.

Der Arzt krümmte sich vor Verlegenheit, was bei Molchlingen immer unangenehm schlangenhaft aussieht.

»Ach, wissen Sie … haha …«, antwortete er fast verschüchtert. »Ich … öh … ich dichte selber ein wenig. In meiner Freizeit. Das Kraakenfieken und das Schreiben – damit entspanne ich mich von meinen Nachtschichten und den Überstunden.«

»Sie schreiben?«, fragte ich und warf einen weiteren schnellen Seitenblick auf sein Portrait am Stehpult. Die Feder! Alles klar! Verkannter Dichter im Arztkittel.

»Gedichte, ja …«, seufzte er. »Für viel mehr habe ich leider keine Zeit.« Er krümmte sich wieder wie ein Aal.

Ja, natürlich, dachte ich. Lyrik! Für mich war das eigentlich ein Synonym für Sonntagsdichtung und Drückebergerei. Gedichte schrieb man, wenn man für Prosa zu faul war. Aber das behielt ich erst mal für mich. Hier war jetzt Diplomatie angebracht. Fingerspitzengefühl.

»Aah – Gedichte!«, rief ich daher wie entzückt. »Die Königsdisziplin.«

»Na ja … nur spätabends, wenn die Kinder im Bett sind. Und, äh, am Wochenende, sofern es keine Dienste gibt. Möchten Sie mal hören?« Er griff zu einer Kladde, die auf dem Tisch lag.

Neeein!, schrie meine innere Stimme entsetzt auf. Bloß nicht! Bitte keine Amateurlesung! Aber was ich tatsächlich antwortete, war: »Ich bestehe darauf! Liebend gern!«

De Bong schlug gespielt widerwillig die Kladde auf, kräuselte die Lippen und räusperte sich. Dann sprach er mit unangenehm gurgelnder Stimme:

Der Mund eines Mädchens, das lange im Schilf gelegen hatte,

sah so angeknabbert aus.

Als man die Brust aufbrach, war die Speiseröhre so löcherig.

Schließlich in einer Laube unter dem Zwerchfell

fand man ein Nest von jungen Ratten.

Ein kleines Schwesterchen lag tot.

Die andern lebten von Leber und Niere,

tranken das kalte Blut und hatten

hier eine schöne Jugend verlebt.

Und schön und schnell kam auch ihr Tod:

Man warf sie allesamt ins Wasser.

Ach, wie die kleinen Schnauzen quietschten.

Er schloss die Kladde. »Ich nenne es … ›Schön ist die Jugend‹«, fügte er abschließend hinzu.

»Das ist in der Tat, äh … sehr schön …«, sagte ich.

»Na ja«, antwortete De Bong geschmeichelt. »Man schreibt eben über das, was man kennt. Und ich habe nicht viel Zeit, daran herumzufeilen.«

»Da sitzt alles an der richtigen Stelle«, urteilte ich streng. »Ändern Sie keine Zeile!«

»Finden Sie?«, fragte der Doktor und ergrünte. Wenn Molchlinge erröten, werden sie grün. »Finden Sie das wirklich?«

»Es, äh, erinnert mich an eine gute Partie Kraakenfieken«, antwortete ich. »An manchen Tagen gelingt einem nichts. Aber dann kommt der Tag, an dem jeder Klööperschlag sitzt. Und man locht einen Kraak nach dem anderen ein. Dieses Gedicht muss an solch einem Tag geschrieben worden sein.« Ich weiß selber nicht, wie so etwas über meine Lippen kam, bester Hachmed, ohne dass ich dabei jegliche Selbstachtung verlor. Aber das Gesicht des Arztes hellte sich noch mehr auf.

»Sie interessieren sich für das Kraakenfieken?«, fragte er.

»Leidenschaftlich«, log ich wieder dreist. »Aber bisher nur, äh, theoretisch. Ich habe alles darüber gelesen.« Nach der Zwangslektüre in seinem Wartezimmer war ich tatsächlich der Überzeugung, alles Nötige über diese skurrile Sportart verinnerlicht zu haben.

»Sie sollten es mal versuchen!«, rief Doktor De Bong entzückt. »Es entspannt ungemein. Viel Bewegung an der frischen Luft! Könnte durchaus zur Heilung Ihrer psychosomatischen Beschwerden beitragen.«

Soso, jetzt waren meine Wehwehchen immerhin schon psychosomatisch. Und nicht bloß eingebildet oder hypochondrisch. Ich war kein Simulant mehr und hatte jetzt sogar amtlich anerkannte Beschwerden. Und es gab Aussicht auf Heilung! Haha! Was so ein bisschen Prominenz für einen dramatischen Einfluss auf eine Krankenakte haben kann, mein lieber Hachmed! Es ist erstaunlich.

»Mein Dichtpate hat behauptet, dass auf dieser Insel das Orm ganz besonders strömt«, sagte ich. »Nachdem ich Ihr Gedicht vernommen habe, will ich das gerne glauben.«

»Und das aus Ihrem Munde!«, rief De Bong verzückt und knetete seine vier Hände. Jede Arroganz war aus seiner Stimme verschwunden. »Na ja, ich … ich schreibe die Worte einfach so hin, wie sie kommen.«

»Ach«, entgegnete ich, »meinen Sie etwa, Ojahnn Golgo van Fontheweg hätte es anders gemacht? Oder Dölerich Hirnfidler? Gofid Letterkerl? Sie wandeln in den Fußstapfen der alten Meister! Ganz instinktiv. Machen Sie einfach weiter so, dann sind Sie auf dem richtigen Weg.«

»Wenn ich doch nur mehr Zeit hätte!«, jammerte der Arzt. »Dann könnte ich mehr an meinem Stil feilen.«

»Es gibt Dinge, die sich nicht mehr verbessern lassen!« Ich winkte ab. »Ich bezweifle, dass Perla La Gadeon am Brand von Buchhaim allzu lange herumgefeilt hat. Wenn das Orm einmal strömt – nun, dann strömt es eben.«

Wenn ich so weitermachte, würde der eitle Molch vor Stolz noch platzen. Und ich selbst würde vor lauter Selbstverleugnung wahrscheinlich implodieren. Jetzt bloß nichts vermasseln! Ich musste dringend dieses Behandlungszimmer verlassen, bevor es endgültig mit mir durchging.

»Ich will mir möglichst bald die Sprechenden Grabmale ansehen«, sagte ich daher, um das Thema zu wechseln und den Absprung vorzubereiten. »Und demnächst auch die Stadt ohne Türen, die Orkanmühlen und so weiter. Ich will alles sehen! Können Sie mir sagen, welchen Weg ich am besten vom Sanatorium zum Inselfriedhof nehmen soll?«

»Die Grabmale?«, unterbrach er. »Oh ja, das sollten Sie unbedingt tun! Sie gehören zu den größten Sehenswürdigkeiten hier. Wie natürlich auch die Orkanmühlen. Oder das Museum für Eydernornische Kultur. Probieren Sie auf jeden Fall das Orkanmühlenbrot! Das ist eine ärztliche Anweisung!« Dann senkte er die Stimme und sah mich ernst an. »Aber bitte – schenken Sie sich die Stadt ohne Türen! Das ist pure Zeitverschwendung. Da gibt es nichts Interessantes zu sehen, gar nichts. Und gefährlich ist es obendrein. Da herrschen klimatische Verhältnisse, die selbst für unsere Insel extrem rabiat sind. Und die Gezeiten können dort sogar lebensgefährlich werden. Warten Sie, ich gebe Ihnen eine amtliche Karte von der Inselverwaltung, da ist alles genauestens eingezeichnet, mit den Öffnungszeiten und so weiter. Man kann sich auf unserer Insel leichter verlaufen, als man denkt.« Er wühlte in einer Schublade.

»Ich will mir alles ansehen«, sagte ich. »Natürlich vor allen Dingen die Leuchttürme.«

Doktor De Bong reichte mir eine kleine Karte und sah mich lange an. So als hadere er damit, auszusprechen, was ihm gerade durch den Kopf ging. Schließlich klatschte er in alle vier Hände und sagte: »Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen einen echten Geheimtipp. Sozusagen unter Kollegen.«

»Oh«, entgegnete ich nur. Ich hatte mich nicht geirrt. Mein Lob war ihm zu Kopf gestiegen. Aber nichts gegen einen weiteren Prominentenbonus. Ich steckte die Karte ein.

»Auf Eydernorn ist es eigentlich ein offenes Geheimnis«, sagte De Bong mit gesenkter Stimme. »Es ist sogar amtlich ausgehängt. Aber welcher Tourist geht schon ins Bürgermeisteramt? Jeder weiß es, aber den Besuchern gegenüber redet man nicht davon. Das ist so etwas wie ein stillschweigendes Abkommen. Wie mit einer harmlosen Krankheit: Man hat sie nun mal, man findet sich damit ab – aber man redet einfach nicht gerne darüber.«

Oho. Sollte es jetzt doch noch unappetitlich werden? Er fing jetzt hoffentlich nicht an, aus seiner Berufspraxis zu plaudern?

»Die Sache ist die …«, fuhr De Bong fort. »Die Leuchttürme sind in der Tat sehenswert. Jeder einzelne auf seine Weise. Insofern sollten Sie sich möglichst alle ansehen, unbedingt. Aber das Interessanteste an ihnen ist eigentlich nicht ihr Äußeres. Nicht das, was man auf den ersten Blick sieht.«

»Nicht?«, fragte ich. »Sondern?«

Er grinste. »Das Besondere an den Leuchttürmen ist ihr Inhalt.«

»Ihr … Inhalt? Sie meinen die unterschiedlichen Beleuchtungssysteme? Die Mechaniken? Die Linsen und chemischen Feuer und so weiter? Das ist mir bekannt. Jeder Leuchtturm hat seine eigenen Methoden, um Licht zu erzeugen, die teilweise sehr originell sind und …«

»Nein, nein!«, unterbrach mich De Bong. »Ich meine nicht ihren technischen Inhalt! Sondern den lebendigen. Die Bewohner der Türme. Die Leuchtturmwärter.«

»Ach so«, sagte ich, fast ein bisschen enttäuscht. »Na klar, die sehe ich mir auch an.« Er hatte wahrscheinlich recht. Leuchtturmwärter, das waren sicher mächtig kauzige Typen. Knorrige Veteranen mit selbstgestrickten Wollmützen und handgeschnitzten Meerschaumpfeifen, die vor Authentizität nur so knarzten. Aber das waren doch wohl eher Studienobjekte für Aquarellisten, oder? An derartig oberflächlichem Lokalkolorit bin ich, wie du weißt, Hachmed, so wenig interessiert wie an malerisch verwitterten Fischerbooten. Touristenfolklore – nein danke! Er konnte sicher die enttäuschte Skepsis aus meiner Stimme heraushören, denn er sah mich milde lächelnd an.

»Ich rede hier nicht von Äußerlichkeiten. Wussten Sie, dass Eydernorn die höchste Genialitätsdichte pro Quadratkilometer hat?«, fragte er lauernd. »Bei weitem. Von ganz Zamonien?«

Da musste ich passen. »Genialitätsdichte? Sie meinen, wie viele Genies pro Quadratkilometer auf Eydernorn leben? Das kann man erfassen?« Diesmal musste ich lachen. »Nein, das wusste ich nicht. Tatsächlich?«

De Bong jonglierte wie beiläufig zwei Bleistifte zwischen seinen vier Händen hin und her, und zwar derart gekonnt, dass es einen großen Teil meiner Aufmerksamkeit beanspruchte. Diese Molchlinge haben wirklich ungewöhnlich geschickte Finger, mein lieber Hachmed! Sie könnten dir die Hose ausziehen, während sie dir in die Jacke helfen.

»Dass sich Intelligenz messen lässt, auch in ganzen Bevölkerungsgruppen, ist Ihnen sicher bekannt, ja? Aber dass man dadurch einer überdurchschnittlichen Dichte von Genialität in einer bestimmten Region auf die Spur kommen kann, hat man erstmalig auf Eydernorn festgestellt.« In De Bongs Stimme schwang jetzt ein gewisser Stolz. »Das zamonische Gesundheitsministerium hat eine statistische Erhebung auf unserer Insel gemacht. Dabei wurden Einkommen, Gewicht, Alter und solche Daten erfasst. Unter anderem wurde auch die Intelligenz der Bevölkerung gemessen – na ja, so weit das eben möglich ist.«

Ich nickte. Dass es solche Erhebungen gab, wusste ich immerhin.

»Ich war bei dieser Umfrage ehrenamtlich tätig. Und ich war zufällig zuständig für die Intelligenztests bei der Berufsgruppe der Leuchtturmwärter. Die Ergebnisse haben nicht nur mich umgehauen! Da solche Erhebungen in ihren persönlichen Details der Geheimhaltung unterliegen, hat die Öffentlichkeit nicht allzu viel davon erfahren. Es gibt zwar einen Aushang darüber im Bürgermeisteramt. Natürlich. Und eine Notiz unter ›Vermischtes‹ in der Inselzeitung. Aber wer guckt da schon hin? Und wer interessiert sich schon für Fragen der Intelligenz? Hätte man eine Umfrage über die Blödheit von Eydernorn gemacht, dann hätten die Zeitungen wahrscheinlich Sonderausgaben gedruckt: ›Extrablatt! Die dümmsten Leute wohnen auf Eydernorn!‹ Aber das Gegenteil war ja der Fall. Wir stellten zu unserer eigenen Verblüffung fest, dass wir auf Eydernorn die höchste Dichte an Genies haben. Von ganz Zamonien! Und zwar innerhalb einer Berufsgruppe, der vorher wahrscheinlich niemand überdurchschnittliche Intelligenz unterstellt hätte. Wir haben genau einhundertundelf Genies auf unserer kleinen Insel.«

»Einhundertelf? Sie meinen …?«

»Ja, genau.« De Bong grinste jetzt besonders breit. »In jedem Leuchtturm sitzt eines. Egal, zu welcher Daseinsform ein Leuchtturmwärter auf Eydernorn gehört – er hat einen Intelligenzquotienten im Rekordbereich. Manche besitzen sogar mehrere Gehirne.«

Ich horchte auf – und du, mein lieber Hachmed, wirst jetzt sicher auch die Ohren spitzen. »Es gibt Eydeeten in den Leuchttürmen?«, fragte ich.

»Ja. Ich sage immer, dass diese Türme so ähnlich wie Austern sind: Man findet sie nur an den Küsten, sie haben dicke Wände, schützen hartnäckig ihre Geheimnisse und sind nur schwer zu knacken. Und immer findet man in ihrem Inneren eine lebendige Köstlichkeit. Manchmal sogar eine Perle. Oder einen Edelstein, wie in unseren heimischen Padparadschamuscheln.«

»Tatsächlich?«, fragte ich aufgekratzt. »Aber das ist doch durchaus ein Thema, mit dem Eydernorn überregionale Aufmerksamkeit erlangen könnte. Die Insel der Genies oder so. Daraus kann man doch was machen.«

»Das sollte man meinen …«, entgegnete der Doktor kopfschüttelnd. »Aber da ist noch die andere Seite der Medaille. Diese Gehirnakrobaten sind nicht selten ziemlich anstrengende Zeitgenossen, verstehen Sie?« Er sah mich durchdringend an. »Das sind schräge Vögel! Schwierig! Eigen! Mit seltsamen Gewohnheiten, Ticks und Macken. Die nicht selten im Grenzbereich des Querulantentums oder gar der Geisteskrankheit liegen können. Und das ist nicht gerade der Stoff, mit dem der Fremdenverkehrsverein gerne Aufmerksamkeit erregen möchte: ›Die meisten Spinner gibt es auf Eydernorn!‹ Er malte mit allen vier Händen die Schlagzeile in die Luft. ›Buchen Sie Ihren Urlaub auf der Insel mit der größten Exzentrikerdichte Zamoniens!‹ Wir beherbergen mit diesen Gehirnriesen nämlich auch viele Dickschädel, Größenwahnsinnige und widerborstige Einsiedler«, seufzte De Bong. »Das sind Zeitgenossen, die grundsätzlich alles andere als gastfreundlich sind. Die ihre Privatsphäre geradezu militant beschützen, manchmal mit den ruppigsten Methoden. Und mal ehrlich: Will man denn wirklich, dass in einem Leuchtturm, von dessen tadelloser Funktion vielleicht zahlreiche Leben abhängen, jemand sitzt, dessen Gehirn alles andere als normal ist? Wer vertraut einem Leuchtturmwärter, der neben seiner Arbeit Logarithmentafeln für andere Dimensionen aufstellt und gleichzeitig die Heliumdichte auf dem Jupiter berechnet? Oder in seinem Keller Lavapilze züchtet, die eigentlich seit Millionen von Jahren ausgestorben sind?«

»So was machen die?«, fragte ich amüsiert. Jetzt hatte er wirklich mein Interesse geweckt.

»Die machen noch ganz andere Sachen! Einen Leuchtturmwärter – geben wir es doch einfach zu! – stellt man sich eher etwas, ich sag mal vorsichtig: beschränkt vor, nicht wahr? So mit Brett vor’m Kopf und Rumbuddel beim Schachspielen gegen sich selbst. Und auf seinen verantwortungsvollen, aber vergleichsweise simplen Beruf so fixiert wie ein Hirte auf seine drei Schafe. Ein Spatzenhirn – das wäre der ideale Leuchtturmwärter! Und nicht einer, der damit beschäftigt ist, die physikalischen Verhältnisse in Wurmlöchern zu berechnen, während er nebenbei Leuchtraketen mit Schwarzpulver vollstopft. Da möchte man doch lieber jemanden haben, der pünktlich das Signalfeuer in seiner Lampe entfacht, wenn die Sonne untergeht. Und ansonsten höchstens mit Laubsägearbeiten beschäftigt ist. Aber um Himmels willen doch keinen vor lauter Intelligenz schlaflosen Professor, der Hieroglyphen übersetzt wie andere Kreuzworträtsel lösen. Und nebenbei in der Küche seines Leuchtturms an einer Zeitmaschine baut.«

»Die bauen tatsächlich Zeitmaschinen?«, fragte ich elektrisiert. »Oder sagen Sie das jetzt bloß so?«

»Keine Ahnung, was die wirklich in ihren Türmen machen!« Doktor De Bong warf alle vier Hände hoch. »Ich weiß nur, was sie in ihren Fragebögen geantwortet haben. Einer nannte als Steckenpferde ›Hyperraummolekularphysik und interdimensionales Teppichknüpfen‹. Die Doktorarbeit von einem anderen trug den Titel: ›Kommunikation mit Verstorbenen auf der Grundlage der Tiefseehummertastsprache unter Berücksichtigung von mediävalen Schwingungen‹. Ich weiß nicht mal, was ›mediäval‹ bedeutet! Ich möchte es genauso wenig wissen, wie ich ergründen will, was er und seine Kollegen da in ihren Türmen tatsächlich alles treiben. Denn so lange kann ich besser schlafen! Was würden Sie dazu sagen, dass diese Gehirnakrobaten alle jederzeit unbegrenzten Zugang zu sämtlichen Chemikalien und Explosivstoffen haben, die ihnen die Inselverwaltung besorgen kann?«

Doktor De Bong glotzte mich mit leicht irrem Blick an, als erwarte er tatsächlich eine Antwort.

»Dazu, öh, fällt mir jetzt spontan nichts ein«, entgegnete ich aufrichtig.

»Das ist aber das verbriefte Recht aller Leuchtturmwärter! Kostenloser Sprengstoff in jeder Menge! Auf Lebenszeit. So steht es in ihren antiquierten Verträgen, deren Urtexte noch aus dem eydernornischen Mittelalter stammen. Die Schrecksenverbrennungen wurden vor dreihundert Jahren abgeschafft, aber an den Verträgen der Leuchtturmwärter hat sich bis heute nichts geändert. Nichts! Ich ziehe jedenfalls immer noch jeden Abend den Kopf ein, wenn ihr Feuerwerk beginnt.«

»Du meine Güte!«, sagte ich. »Ich hätte nicht gedacht, dass das eine derart schillernde Berufsgruppe ist. Jetzt haben Sie mein Interesse an ihnen glatt verdoppelt.«

»Gern geschehen«, sagte Doktor De Bong. »Dann kann ich Ihnen auch gleich noch eine Empfehlung geben, die kein normaler Tourist bekommt: Wenn Sie möglichst viele Leuchtturmwärter auf einem Fleck versammelt sehen wollen – ja, das geht durchaus, es ist kein Widerspruch in sich selbst –, dann speisen Sie doch mal in dem Eydergarder Restaurant Zum Fackelfisch zu Abend. Das ist sozusagen das Stammlokal etlicher Leuchtturmwärter.«

»Ach ja?«

»Ja. Das ist eigentlich eine Sehenswürdigkeit nur für Einheimische, ein echter Geheimtipp. Ich muss Sie allerdings warnen: Das Essen dort ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Und kostspielig! Was damit zu tun hat, dass ausschließlich extrem seltene Tiefseefische aufgetischt werden, die in keinem anderen Lokal von Eydernorn auf der Karte stehen. Und auch sonst nirgendwo in ganz Zamonien. Das klingt jetzt dekadent, aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken! Denn selbst wenn dort nicht so viele Leuchtturmwärter zu beobachten wären, wäre das Restaurant trotzdem einen Besuch wert. Diese Tiefseefische besitzen nämlich eine kulinarische Qualität, die nicht mal die köstlichsten Edelfische aus weniger abgründigen Bereichen des Meeres erreichen.«

»Tatsächlich? Sie haben da schon mal gegessen?«

»Und ob!«, grinste der Doktor. »Ich pflege allerdings nur bei festlichen Anlässen im Fackelfisch zu tafeln – das tun viele Eydernorner, die es sich leisten können. Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen und so was. Ich habe es noch nie bereut, obwohl dabei jedes Mal ein Monatsgehalt draufgeht! Das Fleisch dieser Fische ist von ganz ungewöhnlicher Konsistenz. Kompakter. Konzentrierter. Das liegt am hohen Druck, dem Tiefseefische ausgesetzt sind. Ihr Geschmack ist auf das Wesentliche reduziert. Zwischen Fisch und Tiefseefisch besteht ein Unterschied wie zwischen Kohle und Diamant. Ja – wenn man etwas über die Tiefsee erfahren will, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Die erste ist, sich ein Unterseeboot zu bauen. Die zweite ist das Verzehren eines kompletten Menüs im Fackelfisch.« Doktor De Bong hatte einen verklärten und sehnsüchtigen Blick angenommen. Wahrscheinlich erinnerte er sich gerade an seinen letzten Besuch in diesem Lokal, und sein Echsenmaul stand vermutlich deswegen leicht offen, weil es sich wässerte.

»Gut, ich werde mal ein Monatsgehalt riskieren«, versprach ich. »Aber wenn es ein derart teures Restaurant ist, wie kann sich das ein Leuchtturmwärter denn regelmäßig leisten? Verdienen die so gut?«

De Bong lachte. »Die Wärter haben freies Essen in jedem Lokal der Insel. Auch das ist eines ihrer absurden Privilegien aus dem Mittelalter. Es ist ihnen daher nicht zu verdenken, wenn sie sich regelmäßig das teuerste Lokal der Insel aussuchen. Natürlich können Sie Leuchtturmwärter auch in anderen Gaststätten finden. Aber es ist schon seltsam, dass so viele von ihnen im Fackelfisch verkehren, weil sie sich sonst notorisch aus dem Weg gehen. Die grüßen sich nicht einmal auf der Straße! Aber glauben Sie ja nicht, dass sie dieses Lokal besuchen, um miteinander abzuhängen! Oder dort gar zu kommunizieren. Ganz im Gegenteil! Auf welch groteske Weise sich die Leuchtturmwärter im Fackelfisch gegenseitig ignorieren – auch das ist eine der geheimen Sehenswürdigkeiten von Eydernorn. Sehr unterhaltsam, das zu beobachten, glauben Sie mir! Erheblich unterhaltsamer als ein Besuch in unserem provinziellen Inseltheater. Ja, man kann sich auf Eydernorn durchaus amüsieren, man muss nur wissen, wo und wie.«

Mir fiel noch eine Frage ein: »Woran erkenne ich denn einen Leuchtturmwärter? Tragen die eine Uniform oder so was?«

De Bong lächelte kopfschüttelnd. »Nein! Das könnten Sie von solchen Freigeistern nicht verlangen. Aber sie tragen ein kleines, unübersehbares Kennzeichen: eine goldene Amtskette mit Symbolen – Seestern, Windrose und Padparadschamuschel – um den Hals. Die bekommen sie bei ihrem Amtsantritt feierlich umgehängt. Diese Kette soll es ihnen erleichtern, ihre Privilegien als Leuchtturmwärter zu genießen. Also das kostenlose Essen in allen Lokalen, die unbegrenzte Beschaffung von Chemikalien in Apotheken und alchemistischen Laboratorien, der freie Eintritt zu allen Einrichtungen, Museen und Bibliotheken der Insel und so weiter. Es ist wie ein Ausweis, den man nicht vorzeigen muss. Denn das kitschige goldene Ding ist nicht zu übersehen.«

Der Doktor schlug plötzlich seine vier Hände zusammen. »Herrje, ich habe schon viel zu viele Interna über unsere Insel ausgeplaudert! Behalten Sie bloß für sich, woher Sie dieses Geheimwissen haben! Man wird mich sonst im Meer versenken, in einem Bleisarg!« Er grinste. »Und jetzt muss ich Sie leider hinauskomplimentieren. Sonst sterben meine Patienten.«

»Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll!«, antwortete ich. »Für alles.« Ich wedelte mit der Kurbescheinigung, auf der er all die Maßnahmen aufgelistet hatte, die ich absolvieren sollte. »Nur eines würde mich noch interessieren: Sind Sie selber schon mal in einem Leuchtturm gewesen?«

De Bong schüttelte wieder den Kopf. »In einem bewohnten Leuchtturm drin? Nein. Nie. Das schaffen nur die Wenigsten. Diese Exzentriker lassen nur Leute rein, die dort reinigen oder ihnen bei ihren Experimenten helfen. Das sind meist Küstengnome, denen sie ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Die gelten allerdings als ausgesprochen loyal und verschwiegen, auch wenn sie mit ihren Lebenden Tätowierungen auf der Stirn aussehen wie Strandpiraten. Aber als Normalsterblicher wird man bei den Leuchttürmen gewöhnlich an der Tür abgewiesen.«

»Haben Sie es mal versucht?«

»Bisher nicht. Trotzdem kenne ich ein paar Leuchtturmwärter persönlich. Diese Intelligenzumfrage damals verlief leider auf dem Postweg, per Fragebogen, ohne direkten Kontakt. Aber als Arzt auf einer kleinen Insel lernt man mit der Zeit viele ihrer Bewohner kennen. Auch Leuchtturmwärter werden mal krank, so dass einige bei mir in Behandlung waren. Ich war niemals bei einem zu Hause, sie kamen immer zu mir. Daher habe ich den einen oder anderen ein bisschen näher kennengelernt, wenn man das behaupten darf. Und ich kann ein paar der Gerüchte über sie bestätigen, besonders was ihre Exzentrik und ihre Intelligenz angeht. Einer ließ sich nur aus fünf Metern Entfernung untersuchen. Ein anderer ausschließlich in absoluter Finsternis. Einer verstand erheblich mehr von Medizin, als ich jemals lernen könnte. Und einer sprach nur in Flaggensprache mit mir, er verwendete dafür zwei Taschentücher.« De Bong lachte. »Man freut sich ja immer über Abwechslung, aber wenn ich ausschließlich solche Patienten hätte, dann würde ich den Beruf wechseln. Schwierig ist gar kein Ausdruck! Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Erfolg dabei, diese ganz besonders gepanzerten Austern zu knacken! Und ihnen ihre Berufsgeheimnisse zu entreißen! Sie werden schon mehr als Glück dafür brauchen, dass Ihnen überhaupt einer die Tür aufmacht.«

»Wie kommen Sie dann auf den Gedanken, dass sie ausgerechnet mich hereinlassen könnten?«, fragte ich.

»Weil Sie etwas ganz Besonderes sind«, antwortete der Doktor und sah mich auf eine Weise an, die ich nicht zu deuten vermochte.

»Was meinen Sie damit?«

Doktor De Bong kritzelte wieder etwas auf einen Zettel und reichte ihn mir. »Das werden Sie dann schon merken! Lassen Sie es einfach auf sich zukommen. Hier! Das ist die Adresse eines ganz bestimmten Leuchtturms. Wenn Sie da mal vorbeikommen, dann sollten Sie nicht versäumen, die Türglocke zu betätigen. Und wenn jemand zu Hause ist – dann werden Sie auf jeden Fall eine Überraschung erleben.« Er lächelte geheimnisvoll.

Ich steckte den Zettel ein. »Ich verstehe«, sagte ich. »Wenn Sie mir verraten würden, was es ist, dann wäre es ja keine Überraschung mehr. Diese Insel steckt voller Geheimnisse. Vielen Dank! Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich kann sehr hartnäckig sein, wenn es sein muss.«

»Dann sind Sie auf Eydernorn an der richtigen Adresse!« Er grinste wieder. »Die Sturheit ist hier erfunden und von den Leuchtturmwärtern zu einer Kunstform entwickelt worden. Vergessen Sie über Ihrem kulturellen Auftrag aber Ihre medizinischen Anwendungen nicht! Viel Bewegung an der frischen Luft, das ist bei uns die Anwendung Nummer eins. Sie sollten möglichst oft spazieren gehen und dabei …« Er stockte. Dachte einen Augenblick nach. Und fing dann schon wieder an, etwas auf einen Zettel zu krakeln.

»Wissen Sie was?«, sagte er. »Das ist heute Ihr Glückstag! Ich verschreibe Ihnen zusätzlich zur Kur noch einen Anfängerkurs im Kraakenfieken – da ist Bewegung in frischer Luft inbegriffen. Das geht ganz offiziell, wenn man ein Attest ausstellt, das akuten Bewegungsmangel diagnostiziert.«

Ich überhörte geflissentlich seinen offensichtlichen Seitenhieb auf mein leichtes Übergewicht. Er stempelte das Formular ab und reichte es mir zusammen mit einer Visitenkarte. »Mein Bruder führt übrigens, wie ein kurioser Zufall es will, eine ausgezeichnete Kraakenfiekschule. Vielleicht die beste von Eydernorn. Wenn Sie da dieses Attest vorlegen, können Sie die Rechnung über die Krankenversicherung abrechnen. Und zehn Prozent vom Preis eines Klööpers steuerlich absetzen, wenn Sie den in einer lizensierten Klööperwerkstatt erwerben. Mein anderer Bruder« – er reichte mir eine neue Visitenkarte – »gilt übrigens, wie ein weiterer kurioser Zufall es will, als einer der talentiertesten Klööperschnitzer von ganz Eydernorn. Sein Atelier ist an der Hafenfront. Unmöglich zu verfehlen. Nur so als Tipp. Sie können natürlich auch jeden anderen Klööperschnitzer nehmen.« Er lächelte verschmitzt.

So läuft das also auf Eydernorn, bester Hachmed! Eine Kraakenfiekerhand wäscht die andere. Ich bin kaum hier und schon Teil der organisierten Kriminalität, Abteilung Vetternwirtschaft. Dank meiner Prominenz. Ich fühlte mich ein wenig ruchlos, gleich am ersten Tag auf der Insel von ihren gesellschaftlichen Verfilzungen zu profitieren. Aber was sollte ich machen? Ablehnen? Eine Partie mit Kraak und Klööper ab und zu wird mir nicht schaden und sicher helfen, die reichlich vorhandene Zeit zwischen den Anwendungen ein bisschen totzufieken. Und wenn es auch noch umsonst und gesund ist, dann …

»Kommen Sie alle drei Tage zu mir!«, befahl De Bong streng. »Ich werde Ihre medizinischen Fortschritte aufmerksam verfolgen. Und dann können wir etwas fachsimpeln. Über die Dichtkunst. Und das Kraakenfieken.«

Ich sah ihm tief in die Augen. »Ist das nicht ein und dasselbe?«, fragte ich. »Ein gelungenes Gedicht? Eine gute Partie Kraakenfieken? Wo ist der Unterschied?«

Wir lachten beide etwas hölzern, dann erhob ich mich und steckte die Papiere und Visitenkarten ein. Das war doch gar nicht mal so schlecht gelaufen! Wir begegneten uns als Feinde und trennten uns als Freunde. Er geleitete mich zur Tür, und wir verabschiedeten uns mit Handschlag. Dann tränkte ich mein Taschentuch mit Desinfektionsmittel, das in einem Spender neben der Tür zum Wartezimmer hing, presste es auf meine Nüstern und versuchte, so schnell wie möglich das Sanatorium zu verlassen, ohne dabei eine einzige Tuberkulosebazille oder etwas ähnlich Verheerendes zu inhalieren.

Um das aufschlussreiche Gespräch mit Doktor De Bong rasch und exakt zu protokollieren, setzte ich mich in ein Kaffeehaus in der Nähe des Lungenhügels (Café Strandlöper), trinke gerade den dritten geschäumten Eyderkaffee mit Vanillearoma und schreibe diesen Brief in mein Notizheft. Also wundere dich bitte nicht darüber, liebster Hachmed, dass er nicht auf dem Briefpapier des Hotels abgefasst ist, sondern auf den ausgerissenen Seiten meiner Kladde.

Ich war ein wenig verwundert, als mir der Kellner – ein junger Froschling im modischen Matrosenanzug und mit guten Manieren – zu jedem Kaffee eine geräucherte Makrele servierte. Auf meine Reklamation hin erklärte er mir im leicht quakenden Duktus dieser Daseinsform, dass es auf Eydernorn ein alter Brauch sei, zu jeder Bestellung, egal, was es sei, kostenlos eine geräucherte Makrele zu kredenzen. Bestellt man eine Bratwurst, dann bekommt man eine Bratwurst und eine geräucherte Makrele. Bestellt man einen Kaffee, bekommt man einen Kaffee und eine geräucherte Makrele. Bestellt man ein Stück Kuchen, bekommt man ein Stück Kuchen und eine geräucherte Makrele, ob das nun geschmacklich harmoniert oder nicht. Und selbst wenn man eine geräucherte Makrele bestellt, bekommt man zur geräucherten Makrele noch eine geräucherte Makrele.

Diese Sitte geht, wie mir der Kellner erläutert hat, auf eine überlieferte wahre Geschichte zurück: Als vor hunderten von Jahren der Inselkönig Indoltepp Aan der Große (er soll auffällig kleinwüchsig gewesen sein) einmal über seine Insel wandelte, traf er ein paar hungernde Untertanen, die ihn um Brot anbettelten. Das war Indoltepp so peinlich und unangenehm, dass er Folgendes verfügte: Fortan solle jeder, der sich auf der Insel Eydernorn befinde, sei es Einwohner oder Besucher, kostenlos und an jedem Tag eine geräucherte Makrele erhalten – auf dass niemand in seinem Reich jemals mehr Hunger leiden müsse, basta! Nun, mit der Zeit wurde die Versorgungslage und Ernährung der Eydernorner immer besser und das Gesetz irgendwann überflüssig, aber die Eydernorner Gastronomen hielten es für eine geschäftsfördernde Maßnahme, Indoltepps Erlass in dieser Form zu erhalten. Da aber kaum jemand zu einem Stück Kuchen eine Makrele essen mag und einem eine Tasse Kaffee eigentlich immer besser bekommt, wenn man dabei keine Makrele zu sich nimmt, wurden viele der geräucherten Fische einfach liegen gelassen und dann unvertilgt weggeworfen oder an die Strandlöper verfüttert. Daher sind mit der Zeit etliche Lokale dazu übergegangen, die kostenlosen Makrelenportionen zu reduzieren. Und nur noch kleine Makrelenhäppchen, Makrelengebäck oder lediglich symbolische Makrelen aus Papier zu kredenzen, die man als Serviette benutzen kann. Aber ganz ohne Makrele läuft es nirgendwo! Denn viele der abergläubischen Eydernorner befürchten noch heute, dass sich, wenn sie das Makrelengesetz nicht befolgen, Indoltepp Aan der Große zürnend aus seinem Grab erheben würde. Und da er, von seinem Makrelenverdikt abgesehen, ein besonders ungeliebter, ungerechter und größenwahnsinniger Tyrann mit selbsterfundenen Hinrichtungsmethoden war, will das eigentlich niemand.

Aber jetzt mache ich mich auf, um mir unter Zuhilfenahme von Doktor De Bongs Inselkarte die Sprechenden Grabmale und die Orkanmühlen anzusehen. Denn es ist gerade mal früher Nachmittag, die ersten therapeutischen Anwendungen habe ich erst morgen, und zum Kraakenfieken fehlt mir noch der Klööper.

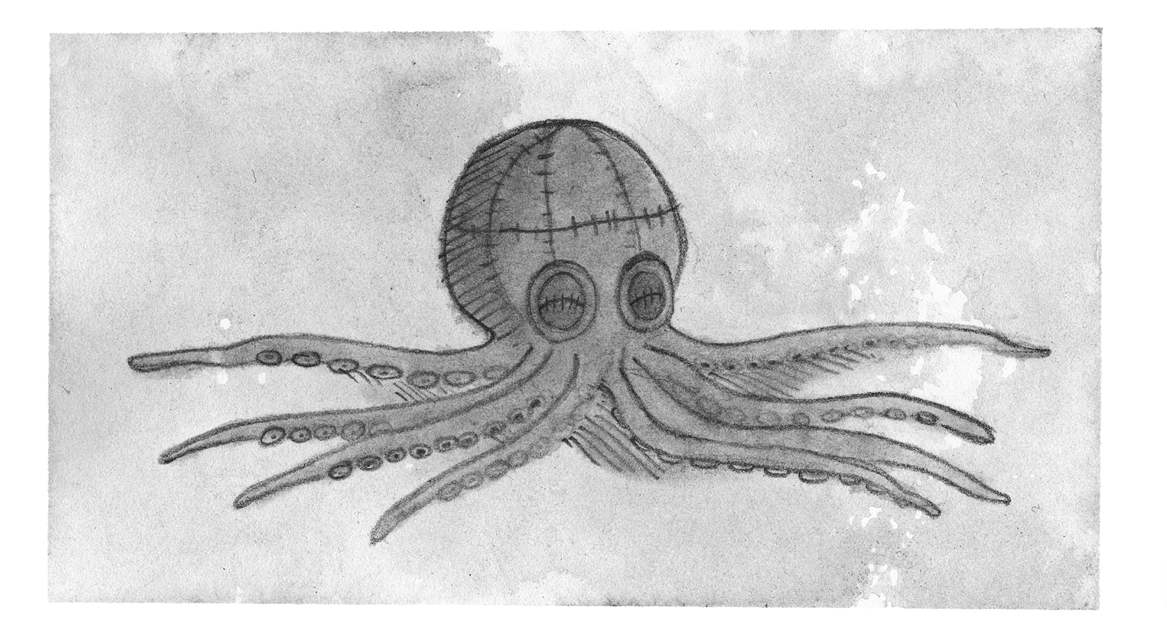

Erdfieberthermometer

Übrigens, mein lieber Hachmed: Ich habe mir vorgenommen, auf meinen Eydernorner Spaziergängen stets das Nachtigallersche Erdfieberthermometer bei mir zu tragen, das du mir einmal großzügigerweise überlassen hast. Ich weiß zwar nicht, was es soll, habituell die Grundwärme des Erdbodens zu messen, und es ist auch nicht ganz einfach, dies auf einer Insel zu tun, deren Oberfläche zu großen Teilen aus Lava besteht. Aber ich finde es einfach todschick, weil es meinen Spaziergängen ein wissenschaftliches Gepräge verleiht.

Ahoi: Dein