Lieber Hachmed,

nun ist der Tag beinahe vergangen, und ich bin lebendig, aber fußkrank und todmüde im Hotel eingetrudelt. Ich möchte dir noch rasch von den restlichen Ereignissen berichten, die es allesamt auf unterschiedliche Weise in sich hatten. Dass es auf einer Insel, die auf den ersten Blick nur Langeweile und Ereignislosigkeit verheißt, derart abwechslungsreich und eindrucksvoll zugehen kann, konnte ich nicht ahnen.

Ich hatte mich bei Doktor Tefrint De Bong ja nach den Sprechenden Grabmalen erkundigt, weil sie zu den Sehenswürdigkeiten gehören, die auf meiner Besichtigungsliste ganz oben stehen. Sie zählen zu den ältesten Artefakten der Insel und den großen Rätseln der zamonischen Archäologie, auch wenn sie längst nicht so populär und spektakulär wie die Grübelnden Eier in der Nähe des Dämonengebirges, die Blutenden Wände von Pakunt oder das Brennende Brunnenorakel in den Midgardbergen sein mögen. Und nicht zuletzt hatte mir ja mein Dichtpate Danzelot höchstpersönlich empfohlen, sie zu studieren, falls ich es einmal nach Eydernorn schaffen sollte. Diese Grabsteine stehen auf dem größten Friedhof der Insel, der sich, von Eydergard aus gesehen, nicht weit hinter den Orkanmühlen befindet, also in nordöstlicher Richtung vom SAFÜAT . Das war günstig, denn so konnte ich mir auf demselben Weg auch noch diese legendären Riesenwindmühlen ansehen, mit denen die Eydernorner das Mehl für ihr noch legendäreres Orkanbrot herstellen, dessen Verkostung mir der Doktor sogar ärztlich verordnet hat, du erinnerst dich. So lassen sich Touristenpflicht und Therapie auf das Sinnvollste verbinden.

Eydernorn scheint auf den ersten Blick durch ein dichtes Netzwerk von Wanderwegen gut erschlossen, aber es gibt immer noch viele Bereiche – Dünen, Wattlandschaften, flaches Heideland –, in denen die karge Natur sich selbst überlassen ist. Und ich weiß aus in meinem Hotel ausgelegten Broschüren und dem Reiseführer, dass man es nicht gern sieht, wenn unsensible Touristen dort herumtrampeln und das empfindliche Gleichgewicht der Inselökologie stören. Deshalb hielt ich mich an die ausgetretenen Wege und war auch bald froh, nicht nach Abkürzungen gefahndet zu haben. Denn die Fortbewegung auf dieser Insel ist selbst auf planiertem oder gepflastertem Grund nicht gerade komfortabel. Ich war durch Kaffee und Kuchen (die Makrelen habe ich einer streunenden Katze spendiert, ich mag nichts Geräuchertes, wie du weißt) gestärkt losmarschiert, voller Tatendrang, die Insel und ihre Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Aber bereits nach einer Stunde hätte ich mein ganzes Vermögen dafür gegeben, dieses lebensfeindliche Eiland umgehend verlassen zu dürfen. Schuld an diesem jähen Stimmungswechsel waren die wilden und wahnsinnigen Winde von Eydernorn. Ich hätte es eigentlich vorhersehen können, denn schon zu Beginn meines Marsches war das Wolkenmeer über der Insel wieder in beängstigender Bewegung.

Nichtsdestotrotz kam ich nun einer selbstgestellten wissenschaftlichen Verpflichtung nach und unternahm eine erste Messung mit dem Nachtigallerschen Erdfieberthermometer. Ich steckte das geothermische Instrument in den Dünensand und wartete die von dir vorgeschriebene Minute ab. Das Ergebnis war 3,5 Grad auf der Nachtigallerschen Thermoskala (von 1 bis 25), was dir sicherlich wesentlich mehr sagen wird als mir. Aber es gab mir das beruhigende Gefühl, im Dienst der Wissenschaft unterwegs zu sein.

In den verschiedenen Inseldialekten gibt es zweihundertzweiundzwanzig Bezeichnungen für »Wind«: vom frühjährlichen Dünengaas und dem Feuchten Hannes über den sommerlichen Fissegorm und die herbstlichen Schirmfetzer und Ratzfatzer bis hin zum winterlichen Eisbeißer. Jeder Eydernorner weiß ganz genau, welche spezielle Form von Luftbewegung gemeint ist, wenn vom Zarten Zohm oder von der Flotten Fluuse die Rede ist. Wie die Winzer in den Weinanbaugebieten der Weinau ihren Rebensaft, so können Eydernorner ihren Wind auf die subtilste Weise analysieren und differenzieren, zahllose Nuancen darin ausmachen und diese einfallsreich und bildhaft benennen und darüber bei jeder sich bietenden Gelegenheit tratschen. Ein Eydergarder Dachabdecker kann dir brutal sämtliche Schindeln vom Haus reißen, aber ein Hafinger Dünenlupfer höchstens einer Dame den Rock lüften. Eine Nordklippenbö schmeckt nach Salz, Seetang und Garnele, ein Norner Pfeifer nach Austernsaft und Strandhafer.

Die unsichtbare, aber umso spürbarere Macht, die hier alles mit Sauerstoff versorgt, ist mit dem, was anderswo als Wind, egal welcher Stärke, so durchgeht, einfach nicht zu vergleichen. Das ist eine ganz andere Liga, eine höhere Gewichtsklasse unter den Wettererscheinungen. So wie sich seichte Unterhaltungsmusik zu einer großen Symphonie verhält, so verhält sich normaler Wind zu dem, was mir da bei meinem ersten Spaziergang außerhalb der schützenden Mauern der Stadt auf freiem Feld entgegenblies. Das hatte in der Tat symphonische Qualität, da wurde nicht auf einer Blockflöte gedudelt, nein – da spielte ein ganzes Blasorchester auf, und zwar mit Windstärke fünf vor zwölf! Zunächst musste ich die Kapuze enger schnüren und sämtliche Knöpfe meines Umhangs schließen, damit er mir nicht vom Leib gerissen wurde. Huuuh! Das ist eine andere Art von Sauerstoff hier, vielleicht ein eigenes, noch unbekanntes und unbenanntes Element. Diese Luft hier ist dichter, kompakter und gehaltvoller als anderswo, da bin ich mir völlig sicher, auch wenn ich von Chemie und Physik so gut wie gar nichts verstehe. Ein Glas Weißwein und ein Glas Schnaps können auch genau gleich aussehen, aber die Wirkung ist fundamental anders. Das hier war der Hochprozentige unter den Winden. Mir war, als würde ich unter Wasser marschieren, von Schritt zu Schritt wurde es anstrengender. Der eisige Salzwind schmirgelte so gnadenlos über mein Gesicht, dass ich regelrecht dabei zusehen konnte, wie er mir Schuppe um Schuppe aus der Schnauze rasierte. Ich musste mir zwanghaft vorstellen, wie mir, wenn ich lange genug in diesem rabiaten Luftstrom spazieren ging, Schicht um Schicht weggehobelt wurde: erst die Kleidung, dann die Haut, dann das Fleisch – bis ich schließlich nur noch ein wandelndes Skelett im Eiswind war, das klappernd zusammenbrach, damit mir die Möwen die restlichen Fleischfetzen von den Knochen picken konnten.

Glaub es mir, Hachmed, auch wenn es übertrieben klingt: Ein Schicksal dieser Art hielt ich durchaus für wahrscheinlich, wenn ich nicht sehr bald die Orkanmühlen erreichen würde. Denn der Eydernorner Wind hat nicht nur eine zermürbende Wirkung auf den Körper, sondern auch auf das Gemüt. Dieses hohe Pfeifen in den Ohren! Der Sand in den Augen! Das Salz in den Nüstern! Wie kann man hier leben, wenn man nicht über den Schutzpanzer einer Auster verfügt? Oder wenigstens über das Fell eines Eydernorner Wollschafs? Schon nach kurzer Zeit war ich schweißgebadet, obwohl der Luftzug eiskalt war. Von außen fast erfroren und innen fieberheiß – waren das nicht die idealen Voraussetzungen für eine fatale Lungenentzündung? Viel Bewegung in frischer Luft, das hatte mir Doktor De Bong empfohlen! Die waren doch alle nicht ganz dicht, diese Eydernorner! Nur deswegen konnten sie hier existieren, ohne den Verstand zu verlieren: weil dieser Wind ihnen den Rest davon aus dem Schädel geblasen hatte. Trotz meiner Qual und Verzweiflung musste ich bei diesem Gedanken hysterisch auflachen – Ahahaha! Und genau in diesem Augenblick lief ich gegen ein Hindernis. Und zwar ein sehr hartes.

Ich hatte aufgrund des eisigen Salzwindes die Augen derart eng zusammengekniffen, dass ich das riesige Bauwerk gar nicht wahrnahm, auf das ich blindlings zugelaufen war. So lange, bis ich extrem schmerzhaft mit ihm kollidierte. Dabei hätte es größer und unübersehbarer nicht sein können. Es handelte sich um eine der beiden gigantischen Orkanmühlen, beziehungsweise um einen ihrer massiven Sockel aus Möwenkotbeton. Es knirschte gefährlich in meinem Schädel, ich sah Funken und Sternschnuppen. Der Schmerz war kurz, aber intensiv, wie der Tritt von einem Pferd – es war wirklich ein Wunder, dass ich von dem Aufprall nicht ohnmächtig wurde. Aua! Das würde zumindest eine Beule geben, wenn nicht gar ein Veilchen oder sogar eine Narbe. Eine Fraktur gar? Innere Blutungen? Gehirnerschütterung? Spätfolgen? Alles war möglich! Ich war so angezählt, dass ich den riesigen Schattenriss, den ich jetzt sah, für eine Folge meiner qualvollen Kopfnuss hielt. Für eine Halluzination, ein Wahnbild, so unwirklich groß wirkte das Gebäude auf den ersten Blick. Als ich wagte, die Augen noch weiter zu öffnen, erkannte ich, dass es sich tatsächlich um zwei sehr konkrete und riesige geflügelte Türme handelte, die dicht beieinanderstanden. Die Orkanmühlen, natürlich! Die größten Windmühlen nicht nur von Eydernorn, sondern von ganz Zamonien, mein lieber Hachmed! Etwa fünfmal so groß wie herkömmliche Mühlen, mit Flügeln, die so lang wie der Fockmast der Quoped sind. Das Geknatter, das diese Schwingen im Luftstrom verursachten, klang tatsächlich so, als sei eine Flotte von Segelschiffen in einen Sturm geraten. Dazu ein gleichmäßiges Dröhnen und Rauschen, wie von einem gewaltigen Wasserfall, und der Boden unter meinen Füßen zitterte wie bei einem mittleren Erdbeben. Aber zum Glück sind dies massive Gebäude, in denen man Schutz vor dem mörderischen Wind suchen kann. Ich tastete mich um den Sockel herum und fand endlich den Eingang, eine Tür, die im Verhältnis zur Größe der ganzen Mühle so lächerlich klein erschien wie ein Mauseloch. Nichts wie rein!

Orkanmühle

Erst nachdem ich die schwere eiserne Tür wieder hinter mir zugezogen hatte, empfand ich echte Erleichterung. Gerettet! Kein Wind mehr. Keine eisigen Stacheln im Gesicht und kein Salz in den Augen. Eine angenehme Zimmertemperatur umfing mich, die man »wohlig« nennen konnte. Und es roch hier auch gut. Natürlich! Denn hier drinnen standen große Steinöfen, in denen Brot gebacken wurde. So roch also frisches Strandhaferbrot. Ich klopfte mir die Eiskristalle vom Umhang und sah mich um. Ich befand mich im Inneren eines turmartigen achteckigen Gebäudes, das nur aus einem einzigen Raum von imponierendem Ausmaß bestand. Ein Mühlrad von der Größe eines dreistöckigen Hauses rollte auf dem Steinboden im Kreis umher und zermalmte dabei zentnerweise Strandhafer, den Dutzende von emsigen Küstengnomen immer wieder neu aufschütteten. Weitere Gnome schaufelten das gemahlene Mehl in Säcke, während andere mit Schubkarren damit beschäftigt waren, den Hafer herbeizuschaffen oder die Mehlsäcke wegzukarren. Überall hektische Betriebsamkeit, mich beachtete niemand. Eine nahezu mittelalterliche Mehlmanufaktur also, allerdings von titanischen Ausmaßen. In zwei Ecken des Raumes standen riesige Tonöfen, in denen die Brote gebacken wurden. Auch dort waren emsige Gnome am Werk. Gab es hier einen Müller, oder war das ein Arbeitskollektiv ohne Anführer? Egal. Es war, als sei ich in ein Kaufhaus oder ein gut besuchtes Museum geraten. Dutzende von neugierigen Besuchern wandelten in Gruppen umher, geleitet von Fremdenführern in uniformen grauen Gewändern, die ihnen lauthals die riesige Anlage erklärten und geduldig Fragen beantworteten. Die Gnome, die übrigens alle Lebendige Tätowierungen auf der Stirn trugen, schrien sich über den Lärm hinweg unablässig etwas in ihrem uralten Inseldialekt zu. Erst nach und nach bemerkte ich, dass es sich um einen Sprechgesang handelte, weil sich die Sätze periodisch wiederholten. Wenn ich es richtig notiert habe, sangen sie:

»Ik ben het einde van het leven,

een ieder zu doot mie bereid

door vorloop arbeet hier te geven

weet dat ik wer te allen tijd.«

Wenn ich das halbwegs richtig übersetze, lieber Hachmed, dann sangen sie da vom Arbeiten bis zum Totumfallen. Ein weiteres Indiz für meine Mutmaßung, dass es sich bei den Küstengnomen um ein überdurchschnittlich fleißiges Völkchen handelt, dem die Arbeit selbst der Lohn zu sein scheint.

Einer der Fremdenführer, alles dürre Druiden mit grauen Bärten und seltsam ausdruckslosen Augen, stand vor einer kleinen Schar von Besuchern und erläuterte mit mechanisch vorgetragenen Sätzen und Gesten die Funktion der Mühle. Ich gesellte mich möglichst unauffällig hinzu, um ein wenig kostenlose Informationen abzustauben. Der Lärm aus malmenden Mühlrädern, knatternden Windmühlenflügeln und platzenden Haferkörnern klang wie das Betriebsgeräusch einer Weltuntergangsmaschine. Zusammen mit den singenden Gnomen war diese Geräuschkulisse derart ohrenbetäubend, dass ich den Vortrag kaum verstehen konnte. Wie bei solchen Gelegenheiten üblich, stenographierte ich dennoch auf meinem Notizblock mit, was die Kakophonie zu mir durchdringen ließ, und zwar genauso unvollständig, wie es an mein Ohr drang:

»Die Orka(unverständlich) von Eyder(unverständlich) sind die größten und leistungsfähigsten Windmü(unverständlich) von Zamo(unverständlich). Ihre sechs Windflü(unverständlich) aus jeweils vierhunderttausend Sturmmöwenfedern und sechshundertvierzig Walfischkno(unverständlich) eine Spannweite von (unverständlich) . Ihre Mühlstei(unverständlich) Durchmesser von (unverständlich) Metern sowie ein Eigengewicht von (unverständlich) Zentnern. Mit einer einzigen Mühlradum(unverständlich) werden sechzig Säcke Stra(unverständlich) zu Feinstaub zer(unverständlich), der dann (unverständlich) durch das (unverständlich) gesiebt und größten(unverständlich) verbacken wird. Der Wind bläst an dieser Stelle von Eyder(unverständlich) mit Orkanstärke, auch wenn kein Ork(unverständlich) herrscht. Daher stammt der Name Ork(unverständlich) . Das Brot, das aus diesem (unverständlich) gebacken wird, gilt als das gesü(unverständlich) und energieha(unverständlich) Brot von ganz Zamo(unverständlich) . Bitte nehmen (unverständlich) der Kostproben, die (unverständlich) Ausgang bereitstehen. Weitere Einzel(unverständlich) Zubereitung entnehmen Sie bitte unseren kostenlosen Bro(unverständlich), die ebenfalls am (unverständlich) bereitliegen. Vielen (unverständlich) für Ihre (unverständlich) .«

Viel mehr, mein lieber Hachmed, muss man über Orkanmühlen wahrscheinlich gar nicht wissen. Und schon ging mir der Mühlenbetrieb mit seinem Lärm ziemlich auf die Nerven. Ich fühle mich an Orten, wo Leute ihr Geld mit harter körperlicher Arbeit verdienen müssen, immer rasch unbehaglich und überflüssig, sie machen mir Schuldgefühle. Ich begab mich daher zum Ausgang und genehmigte mir dort eine Gratisprobe von dem Brot, weil ich mich an Doktor De Bongs Empfehlung erinnerte: »Probieren Sie das Orkanmühlenbrot! Das ist eine ärztliche Anordnung!« Es lag in sparsamen, um nicht zu sagen, knauserigen Pröbchen am Eingang bereit, daher nahm ich frech gleich noch eine zweite Kostprobe, eine dritte und ja, sogar eine vierte, als niemand hinsah. Wenn es etwas umsonst zu essen gibt, fällt es mir immer schwer zu widerstehen – auch wenn es mir gar nicht schmeckt oder ich es sogar verabscheue. Das ist eine peinliche Willens- und Charakterschwäche von mir. Ich würde wahrscheinlich eine in ihrem eigenen Urin gesottene Ledermaus essen, wenn sie mir häppchenweise und kostenlos angeboten würde.

Nach irgendetwas schmecken tat das Brot allerdings nicht. Es sah nicht nur völlig unscheinbar aus, sondern hatte buchstäblich gar keinen Geschmack. Ich kann es bestenfalls als trocken und mürbe beschreiben, so als habe man eine Methode gefunden, den Küstensand von Eydernorn zu Keksen zu backen. Nur mühselig und unter Grimassen würgte ich es hinunter.

Orkanbrotverkäufer

Daher sah ich vom Erwerb eines Brotes ab, das ich bei einem Küstengnom hätte kaufen können, noch warm, direkt aus dem Backofen. Der Gnom trug als Lebende Tätowierung einen einäugigen Seestern auf der Stirn, der rhythmisch mit den Armen zuckte. Die vierfache Gratisprobe, die schmeckte wie gebackener Fensterkitt, hatte mir völlig gereicht. Wieso man für dieses banale Mehl derart monströse Mühlen mit Orkanwindkraft benötigte und mit solchem Aufwand betrieb, blieb mir ein Rätsel. Ich erkundigte mich bei einem Druiden noch einmal nach der Richtung zum Friedhof und setzte dann meinen Weg fort.

Beim Austritt ins Freie erwog ich kurz, lieber schnurstracks nach Eydergard zurückzukehren, statt bei diesen mörderischen Windverhältnissen eine vermutlich trostlose Begräbnisstätte zu besuchen. Aber kaum war ich ein paar Schritte gegangen und im Windschatten der Orkanmühlen, da ließ auf abrupte Weise der brutale Luftstrom nach. Ich blickte nach oben, wo die acht gigantischen Flügel unermüdlich rotierten. Es schien, als würden die eisigen Böen von den Schwingen regelrecht aufgesogen und in die Mühlen hineinkanalisiert, was etwa so klang wie ein Wirbelsturmdämon, der klagend in einem kilometertiefen Brunnenschacht sitzt. Gespenstisch! Ich marschierte also weiter. Wahrscheinlich war es zuerst nur der fehlende Gegenwind, aber dann hatte ich zunehmend den Eindruck, den versprochenen kraftspendenden Effekt des Orkanbrotes am eigenen Leib zu spüren. Schon nach wenigen Minuten Marsch kamen mir meine Beine muskulöser vor, meine Sehnen elastischer, meine Gelenke geschmeidiger. Meine Schritte wurden länger. Ja, tatsächlich: Ich war noch nie zuvor in meinem Leben so leichtfüßig und gleichzeitig weit ausschreitend gegangen! Selbst die Dünen hinauf kam es mir wie bergab vor. Niemals zuvor hatte ich den selbstverständlichen Prozess des Gehens derart bewusst, genüsslich und befriedigend erfahren. Beim Orm: Gehen war ja eine richtig tolle Sache! Natürlich, klar, das musste die verheißene berauschende Wirkung des Brotes sein. Ich spürte sie nicht nur in sämtlichen Gliedmaßen, sondern auch in Herz und Hirn. Ich hätte tagelang so marschieren können. Nun ärgerte es mich maßlos, gar nichts von diesem formidablen Wunderbrot gekauft zu haben, ich altes Sparschwein! Jetzt verspürte ich einen regelrechten Heißhunger darauf, und es hätte meine neuentdeckte Wanderlust sicher noch gesteigert, hätte ich etwas von dieser Droge bei mir. Ich nahm mir fest vor, das auf dem Rückweg nachzuholen. Ja, ich konnte mir in diesem Augenblick ein weiteres Leben ohne Orkanmühlenbrot kaum noch vorstellen.

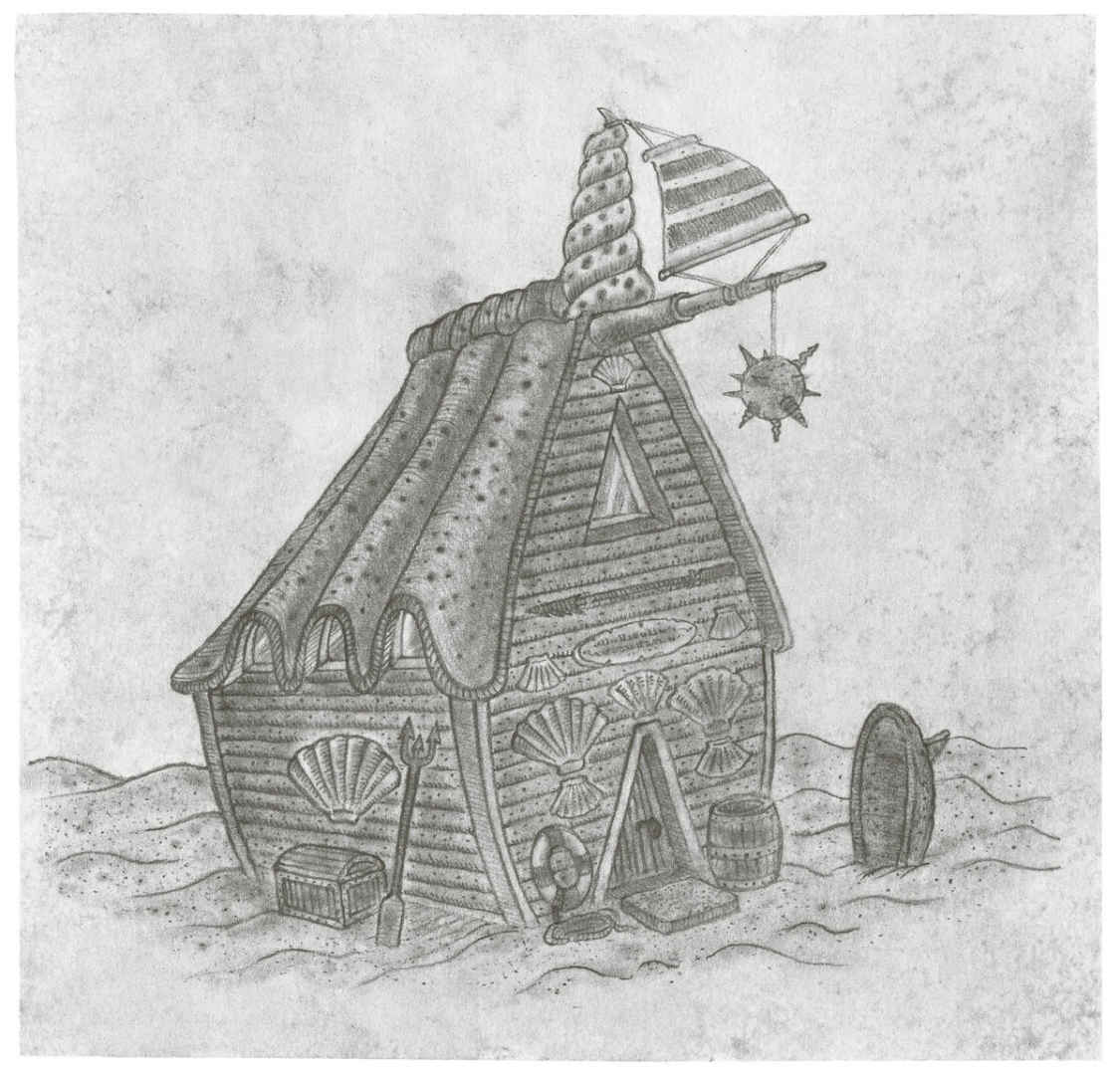

Ein langer und beinahe absurd mäandernder Pfad führte mich durch die Dünen zum Eydernorner Friedhof. Hier, an diesem Wegesrand, da wuchsen sie also, die schöneren Pflanzen der Insel. Das waren allein durch ihre Widerstandsfähigkeit attraktive Krautgewächse, unaufdringlich hübsch, mit blauen und lila und gelben Blüten, die eigentlich in eine Heide gehörten. Eydergras, Strandpimpinelle, Muschelmimose, Salzkaktee, Korallenmoos. Mitten in den Dünen schufen sie betörende Oasen von schüchterner Schönheit. Dazu gab es auch noch reichlich struppiges und dornenreiches Unkraut, das aber auf seine rustikale Art ebenfalls mein Auge erfreute. Fast wie der verwilderte Garten meines Dichtpaten Danzelot! Ich war plötzlich von grundlosem Optimismus erfüllt, was eigentlich sonst nur meine Grundstimmung ist, wenn ich zu viel Alkohol getrunken habe. In den Dünentälern stand hier und da eines der zahlreichen Küstengnomhäuser, die man auf der Insel fast überall in Strandnähe finden kann, wie ich aus dem Reiseführer bereits wusste. Das sind kleine, von Riesenmuscheln gedeckte und regelrecht idyllische Häuschen aus Treibholz, in denen meist ein Gnom alleine lebt. Sie sind mit hübschen Muscheln verziert, und vor jedem stecken ein sogenanntes Bimsboot – eines der traditionellen Fortbewegungsmittel der Gnome auf dem Wasser – und das dazugehörige Harpunenpaddel im Dünensand.

Glaub mir, Hachmed: Nie zuvor habe ich über so gesunde, kraftvolle und marschiertüchtige Gehwerkzeuge verfügt wie auf dem Weg zum Eydernorner Friedhof. Auch meine Bronchien pfiffen nicht mehr. Atmen, Gehen, Leben – die scheinbar selbstverständlichsten Dinge bekommen auf Eydernorn eine neue Qualität. Ich verfasste in Gedanken ein Sonett über die Wanderlust, das mir ausgesprochen lebensbejahend und gelungen vorkam, ich habe es aber durch die folgenden Ereignisse leider komplett vergessen. Es fing mit einem »Oh …« an, das weiß ich noch.

Küstengnomhaus mit Bimsboot und Harpunenpaddel

Als die ersten Grabmale endlich in Sicht kamen, ließ entweder die berauschende Wirkung des Brotes nach, oder ich wurde einfach auf natürliche Weise müde. Jedenfalls war ich erleichtert, mein Ziel erreicht zu haben. Was auch immer ich auf dieser Insel unternehme, mein lieber Hachmed, es kommt mir alles intensiver, eindringlicher vor. Mal leichter und mal anstrengender, in ständigem Wechsel. Nie normal.

Der berühmte Eydernorner Friedhof sah auf den ersten Blick aus wie die Unglücksstelle einer gestrandeten Schiffsflotte. Aus den sanft geschwungenen Dünenhügeln ragten krumm und schief die Grabsteine, Skulpturen, Sitzbänke aus verwittertem Treibholz, hier und da auch mal ein Korallenbaum oder die berühmt-berüchtigten Eydernorner Totenpfähle, auf die ich später noch zu sprechen komme. Aber diese Dinge waren nicht wie Schiffwracks vom Zufall dorthin gespült, sondern alle systematisch an ihre jeweilige Stelle gesetzt oder gepflanzt worden. Eine über viele Jahrhunderte gepflegte Kultstätte von erstaunlichem Ausmaß. Ich hatte meinen Reiseführer dabei, den ich nun herausholte, um darin die historischen Fakten über diese morbide Sehenswürdigkeit nachzulesen, die ich teilweise recht erstaunlich fand. Zum Beispiel erfuhr ich, dass dieser Friedhof erheblich größer ist als in meiner Vorstellung und dass man den Grabstellen hier viel mehr Gestaltungsraum und Abstand einräumt als auf den meisten anderen Beerdigungsstätten. Nun ja: Wenn man am Saum eines Meeres lebt, hat man vielleicht großzügigere Vorstellungen vom Jenseits als die Bewohner einer Großstadt.

Als ich an den ersten Grabmalen vorbeischlenderte, kamen mir einige Zeilen von Ydro Blorn in den Sinn:

Was gestern Denkmal war, ist morgen Staub;

Nur wen’ge ragen aus der Dunkelheit,

Wo Myriaden einst benamter Wesen,

Nun namenlos, nicht einmal mehr verwesen.

»Nicht einmal mehr verwesen« – huh, mich fröstelte nicht nur wegen des Inselwindes. Eindringlicher kann man das Thema Vergänglichkeit wohl kaum in Verse gießen. Ob ein Spaziergang über einen jahrtausendealten Leichenacker wirklich dazu angetan war, die Schleusen der Imagination zu öffnen? Könnte ich dabei nicht viel eher von einer pessimistischen Gedankenflut überrollt werden, die jeden kreativen Keim in mir ertränkt? Nun, das weiß man ja nie, bester Hachmed, denn das Orm geht seltsame Wege. Ich hatte einige meiner besten literarischen Einfälle auf einer von Rieseninsekten verseuchten Müllhalde in den Katakomben von Buchhaim. Und seither frage ich nicht mehr danach, aus welcher Region des Universums die Musen herbeiflattern, um mich zu küssen. Mir kamen einmal die Ideen für einen komischen Roman ausgerechnet bei der Beerdigung eines geliebten Verwandten – ich konnte damals einfach nicht aufhören, blöde zu lachen. Was mir nicht nur böse Blicke von etlichen Angehörigen eingebracht hat, sondern auch eine lebenslange Kontaktsperre zur Witwe des Verstorbenen, meiner eigentlich sehr geschätzten Großtante Zinnobilie von Versmacher. Wieso fühlt man sich auf einem Friedhof eigentlich dem Tod näher? Warum hat man hier mehr Angst vor dem Sterben als sonstwo? Dabei ist man doch wahrscheinlich nirgendwo sicherer vor dem Tod als dort! Garantiert gehören Friedhöfe statistisch gesehen zu den Orten, an denen am wenigsten gestorben wird, sowohl auf natürliche Weise wie auf unnatürliche. Wann hört man schon mal etwas von einem Mord auf einem Friedhof? Oder gar einem Massaker? Einer Schlägerei mit Todesfolge? So gut wie nie. Selbst Unfälle und Herzinfarkte dürfte es dort seltener geben als sonstwo, denn die meisten Besucher benehmen sich dort ruhig und vorsichtig und bewegen sich langsam und bedächtig. Es gibt keine wilden Tiere oder Kutschen oder andere Gefahrenquellen. Vielleicht stürzt mal jemand in ein offenes Grab, aber selbst dann fällt er wahrscheinlich weich. Kriminelle Akte beschränken sich auf Grabräuberei, aber dabei kommt ja nun niemand – von Skeletten abgesehen – wirklich zu Schaden. Tote sind tot und tun niemandem mehr etwas zuleide. Fürchten muss man sich vor den Lebenden!

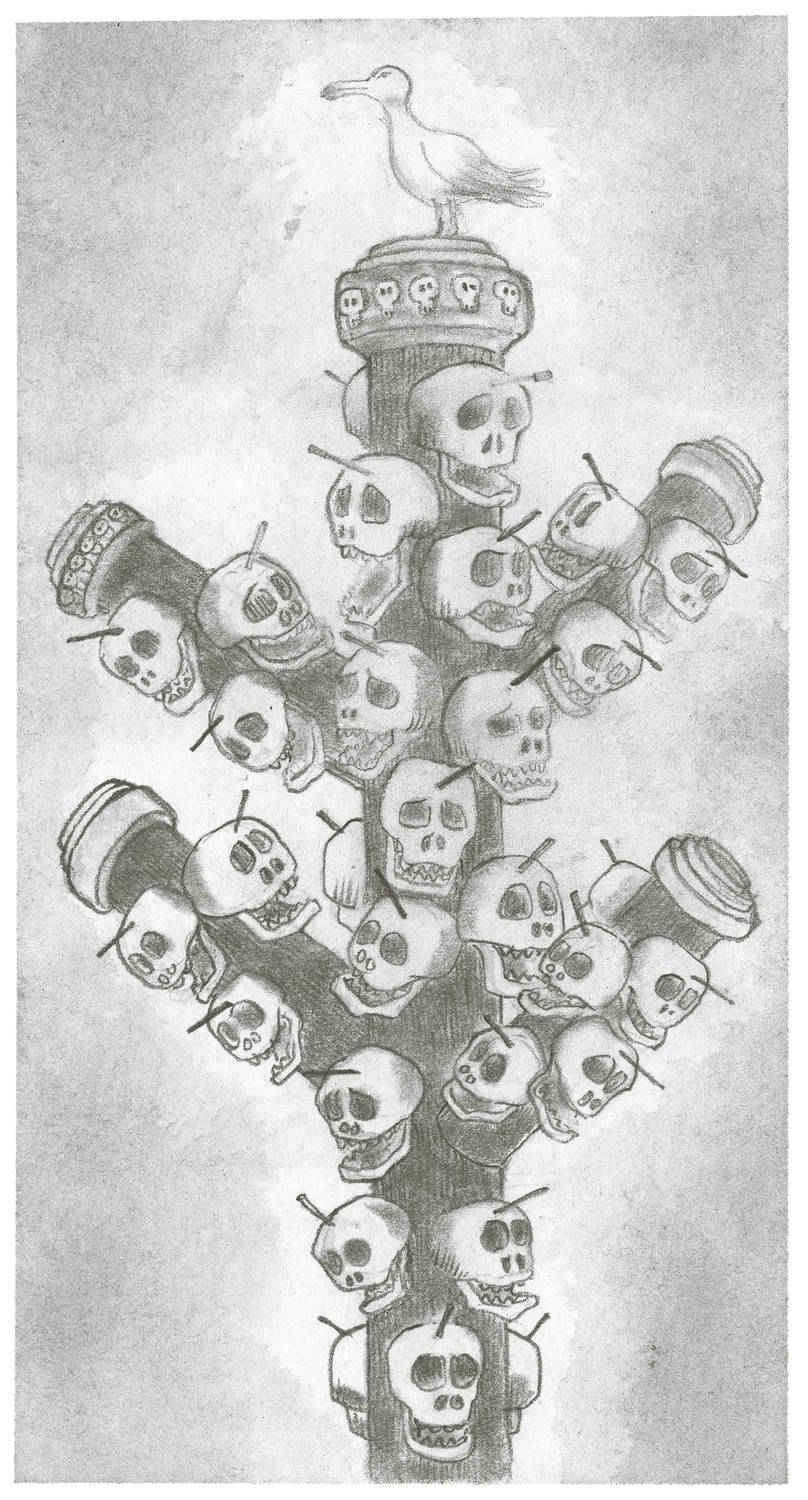

Aber eine gewisse Beklemmung kann selbst der aufgeklärteste Zeitgenosse nicht abschütteln, wenn er über einen uralten Friedhof spaziert. Und der von Eydernorn hat eine ganz eigene morbide Qualität, das kann ich dir flüstern, mein lieber Hachmed! Mein Weg darüber hinweg war vom ersten Schritt an von verstörenden Artefakten gesäumt. Die antiken hölzernen Hinweisschilder sind nicht nur mit Memento-mori-Motiven (Totenköpfen, Knochen, Särgen, Sensen und so weiter) verziert, sondern alle auf Alt-Eydernornisch, und ich musste sie mir erst mühsam übersetzen. Oder sie sind derart verwittert oder von Möwen zugeschissen, dass ich die Schrift kaum oder gar nicht lesen konnte, was die Orientierung wirklich nicht erleichtert. Und dann können einen die Eydernorner Toten pfähle (kein Schreibfehler und nicht zu verwechseln mit Totem pfählen!) ziemlich nervös machen, aus verschiedenen Gründen. Noch vor wenigen Jahrhunderten gab es auf dieser Insel einen grausamen Brauch: Die Besatzungen der Schiffe, die an der Küste von Eydernorn gekentert waren, wurden kollektiv beerdigt. Aber man beerdigte nur die Körper, die Köpfe wurden vorher aus irgendwelchen barbarischen Gründen abgeschnitten. Die Meeresgötter sollten beschwichtigt werden oder so was in der Art. Wenn man das Wort »Insulaner« hört, stellen sich ja leider immer noch häufig Bilder von nackten, tätowierten Wilden ein, mit Knochen durch die Nase und künstlich verlängerten Ohrläppchen. Aber sehen wir der Sache ins Gesicht: Zu dieser Zeit sahen die Eydernorner wirklich so aus. Es war also gleichgültig, ob sie tot oder lebendig waren, den Körpern von angeschwemmten Seeleuten wurden allesamt die Köpfe abgeschnitten und diese dann an einen langen Pfahl genagelt. Und die Pfähle stellte man schließlich dort auf, wo heute der Friedhof ist, erst später kamen die Grabstätten dazu. So kam es zu diesem schaurigen Markenzeichen des Eydernorner Leichenackers: dem Totenpfahl. Die Schädel an den Pfählen sind mittlerweile, wie du, bester Hachmed, dir sicher gut vorstellen kannst, von Wind und Wetter schneeweiß poliert. Und aus irgendeinem Grund sieht es immer so aus, als würden sie einen aus ihren leeren Höhlen anstarren, obwohl gar keine Augen mehr drin sind. Das ist ziemlich beklemmend, zumal auch noch der Wind auf diesen Schädeln musiziert und so eine permanente akustische Kulisse schafft, die so klingt, als würden einem ihre ehemaligen Besitzer aus dem Jenseits nachpfeifen. Ziemlich schaurig, mein Lieber! Aber nach etwa zehn Pfählen hatte ich mich an das morbide Geflöte fast gewöhnt, die dissonante Totenkopfmusik entwickelte mit der Zeit sogar eine gewisse unterhaltsame Qualität, die ihrer Umgebung angemessen war.

Totenpfahl

Mein Weg führte mich vorbei an den uralten Mausoleen der frühesten Inselfürsten: Indoltepp Aan der Erste, Indoltepp Aan der Zweite, Indoltepp Aan der Dritte und so weiter – das Erfinden von abwechslungsreichen Namen gehörte anscheinend nicht zu den Stärken der adligen Herrschaftskaste. Die Herrscher ließen sich ehemals in Stachelrobbenfett und Meersalz einbalsamieren und mit ihren Lieblingsschiffen beerdigen. Das erforderte natürlich enorm geräumige Grabstätten und erscheint heutzutage umso lachhafter, weil diese Fürsten das Wasser mehr fürchteten, als es bei Katzen der Fall ist. Sie benutzten deshalb zu Lebzeiten ihre Prunkschiffe nur dazu, um sich darauf stehend von ihren Untertanen bei festlichen Anlässen quer über die Insel tragen zu lassen. Ja, es soll Eydernorner Inselkönige gegeben haben, die das Meer kein einziges Mal mit eigenen Augen gesehen haben, weil sie sich vor dem Wasser und dem, was sich darin befand, so sehr ängstigten, dass sie nicht einmal in die Nähe der Strände kamen. Dies ist eventuell der Grund dafür, dass sich die beiden erhaltenen Burgen von Eydernorn weitab vom Wasser befinden. Diese frühzeitlichen Potentaten lebten »mit dem Rücken zum Meer«, wie die Einheimischen es heute gerne spöttisch beschreiben.

Die Ausdehnung dieser Grabstätten ist enorm. Ich dachte schon, den halben Friedhof hinter mir zu haben, da wurde mir anhand der Wegweiser klar, dass ich gerade erst ein einziges Grab passiert hatte, nämlich das von Indoltepp Aan dem Ersten. Als moderner Vertreter unserer Zeit, in der man sich platzsparend einäschern und in einer Urne verscharren lässt, kann man nur staunen über das größenwahnsinnige und gleichzeitig kleinkarierte Bedürfnis dieser Despoten, ihre Vorfahren durch die Größe ihrer Mausoleen zu übertrumpfen.

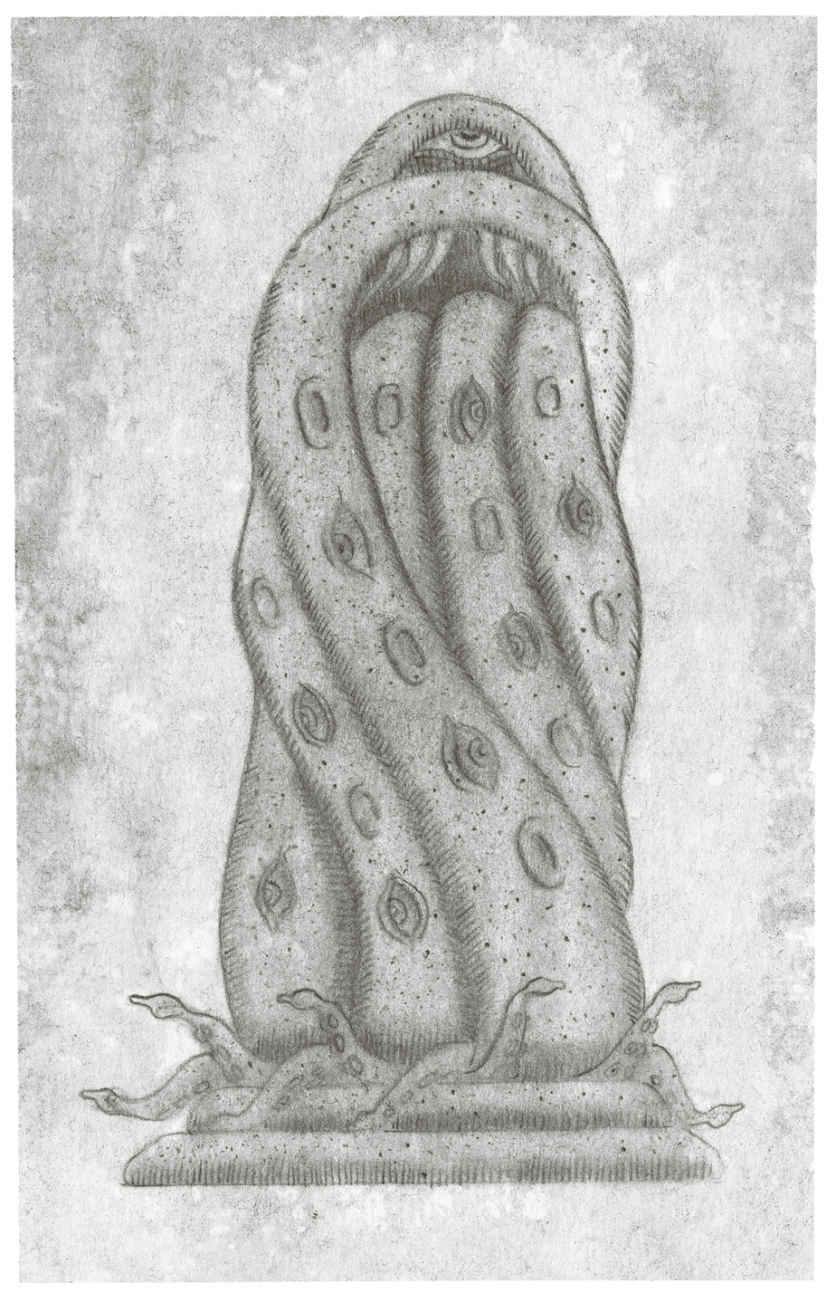

Wirklich beeindruckend fand ich die uralten Skulpturen aus Eydernorner Dünensand, die in großer Zahl auf diesen Begräbnisfeldern stehen, mein lieber Hachmed. Das sind frappierende Meisterwerke der Bildhauerei, die angeblich heute noch haargenau so aussehen wie vor dreitausend Jahren, als sie angefertigt wurden. Wenn das stimmt, ist es mehr als erstaunlich! Die handwerkliche Technik, mit der diese eigentlich höchst fragilen und vergänglichen Skulpturen aus Wasser und Sand derart langfristig konserviert werden konnten, gibt den Archäologen immer noch Rätsel auf. Stell dir vor, Hachmed: Du baust eine Sandburg am Strand und kommst nach dreitausend Jahren noch mal vorbei – und sie steht immer noch da, ohne dass ihr ein einziges Körnchen aus den Zinnen gefallen ist! Und dies bei den rabiaten meteorologischen Verhältnissen, die auf Eydernorn herrschen! Eigentlich unmöglich. Kunsthistoriker vermuten, dass die alten Eydernorner über gigantische Linsen aus Glas oder Kristall verfügten, mit denen sie das Sonnenlicht bündelten und so diese Skulpturen regelrecht gebacken und gebrannt haben, wie Tongefäße im Brennofen. Aber was für monströse Linsen müssen das gewesen sein, mit denen man so große Objekte stark genug erhitzen konnte? Sie sind groß wie Häuser. Wie konnten archaische Kannibalen über eine derart raffinierte Technologie verfügen, von der es heutzutage keine Kenntnis mehr gibt? Die meisten Motive dieser Skulpturen stellen Ansammlungen von Geschöpfen des Meeres und der Tiefsee dar, vorwiegend ineinander verschlungene Tintenfische und Quallen von riesenhaften Ausmaßen, aber auch groteske Abbildungen von monströsen Seeschlangen, die allen Erkenntnissen der Zoologie Zamoniens spotten.

Skulptur aus Dünensand

Besonders faszinierend sind jene Geschöpfe, die vollständig der Vorstellungskraft der Künstler entsprungen sind: Seespinnen mit Tentakeln, Fische mit gespenstischen Dämonengesichtern oder Katzenköpfen, Oktopusse mit Fledermausflügeln und anderes hybrides Getier – es ist viel zu viel, um dir alles beschreiben zu können, mein lieber Hachmed. Ob diese Bildwerke dem Zweck dienten, die Dämonen der Meere und des Himmels zu bannen oder um sie heraufzubeschwören, nun, auch darüber streiten die Archäologen noch heute. Ich lehnte mich an einen Totenpfahl und machte ein paar flotte Skizzen des bisher Gesehenen, während die ausgeblichenen Schädel über mir ein gespenstisches Pfeifkonzert gaben.

Ich war irgendwie erleichtert, als ich diese ozeanische Menagerie endlich hinter mir hatte und mich dem etwas gewöhnlicheren Teil des Friedhofs widmen konnte. Dieser war für meine bescheidenen Ansprüche immer noch außergewöhnlich genug. Wusstest du, dass sich Küstengnome am liebsten übereinandergestapelt beerdigen lassen? Sie heben ein tiefes Loch aus und versenken dann dort ihre Leichen, die sie zuvor in luft- und wasserdichte Seesäcke eingenäht haben. So begraben sie eine Leiche nach der anderen, bis das Loch voll ist. Ein bisschen Erde drauf, fertig. So können bis zu hundert Zwerge in einem einzigen Grab beerdigt werden. Praktisch, nicht wahr? Dann legen sie eine schöne große Muschel auf das Massengrab und buddeln das nächste Loch. Eine anonymere und bescheidenere Beerdigungsmethode lässt sich, besonders im Vergleich zu dem egomanischen und pompösen Totenkult der alten Inselfürsten, kaum denken.

Man sagt, dass die Küstengnome keine Vorstellung und auch kein Wort für Trauer haben, aber vierundsiebzig Wörter für Arbeit. Davon, wie eine Daseinsform ihre Leichen entsorgt, kann man vieles über ihre Stärken und Schwächen lernen. Es zeugt von ökologischer Weitsicht und Gemeinschaftssinn, wenn man sich auf einer Insel für eine platzsparende Beerdigungsmethode entscheidet. Entsprechend gering ist auch der flächenmäßige Anteil der Küstengnomgräber auf dem Eydernorner Friedhof – ich war mit ein paar wenigen Schritten darüber hinweg. Die Hersteller von Grabsteinen und Mausoleen dürften die Bestattungsmethoden der Küstengnome allerdings weniger feiern. Ich begegnete dieser vorbildlichen Daseinsform übrigens recht oft auf diesem Friedhof, allerdings erfreulich lebendig als Grabpfleger, Friedhofsgärtner und sogar Fremdenführer, wie ich recht bald am eigenen Leib erfuhr. Nein, keine Angst, bester Hachmed, man hat mich nicht beerdigt, ich hatte nur das Vergnügen, einen der freundlichen Gnome als kundigen Friedhofsführer zu erleben. Sie wuselten überall in den Dünen herum, huben Gräber aus, hegten und pflegten die wenigen zähen Pflanzen und befreiten Grabsteine von Moos und Vogelkot. Die Küstengnome sind zweifellos ein fleißiges Volk, das man vorwiegend in Berufen findet, bei denen voller körperlicher Einsatz, Wetterfestigkeit und Zähigkeit gefragt sind.

Besucher oder gar Touristen sah ich nur wenige. Hier und da irrte eine verloren wirkende Gruppe von hüstelnden Sanatoriumspatienten in dicken Pelzmänteln herum, und an dem einen oder anderen Grab standen trauernde Hinterbliebene. Irgendwo fand auch eine Beerdigung statt, der ich weiträumig aus dem Weg ging. Ich versuchte, mich an den Hinweisschildern zu orientieren, geriet aber wegen meiner mangelnden Kenntnisse der Eydernorner Dialekte immer wieder an meine Grenzen: Schilder mit Hinweisen wie »Kaaperknutenstraatparaat« oder »Grachtenprüülobstraatenpardoel« verschafften mir keinerlei Orientierung, sie konnten genauso gut zu einem Beinhaus, einem Krematorium oder zu einer öffentlichen Toilette führen. Einen Hinweis auf die Sprechenden Grabmale konnte ich aus keinem herauslesen.

Inselfriedhof-Küstengnom

»Kaan ik helpen?«, fragte mich schließlich ein spatenbewehrter Küstengnom mit – natürlich! – einer Lebenden Tätowierung auf der Stirn (einem Fliegenden Fisch, der mit den Flügeln schlug), als ich wieder einmal ratlos vor einem Hinweisschild verweilte, auf dem »Kooningspraatentootgrachtenvergoel« stand oder etwas Ähnliches. Nun, er konnte in der Tat »helpen«, und wie! Ich erklärte ihm mein Anliegen, er rief »Ah! De Prielen!« und führte mich ohne Zögern und Umwege stracks zu einer Düne in der Nähe, um die ich wahrscheinlich schon fünfmal im Kreis herumgelaufen war. Einmal dort angekommen, wich er mir nicht mehr von der Seite, als habe er auf eine unerklärliche Weise Gefallen an mir gefunden.

»Dat sünd de pratende Prielen!«, sagte er und deutete auf ein halbes Dutzend von Steinskulpturen, die auf einer Düne dicht beieinanderstanden.

Sie hatten alle die gleiche geometrische Form von zwölfseitigen hexagonalen Trapezoedern, was mich an Bojen erinnerte, die auf dem Meer treiben.

Hexagonale Trapezoeder

Vielleicht hatte ich insgeheim die romantische Hoffnung gehegt, dass die Grabmale tatsächlich ein bisschen vor sich hin brabbeln, wie man es den legendären Grübelnden Eiern nachsagt, aber sie steckten einfach nur da im Dünensand und taten gar nichts. Daher war ich ein wenig enttäuscht. Das Einzige, was ich hörte, war der Wind, der säuselnd über sie hinwegstrich.

»So geit dat niet«, sagte der Küstengnom, der wohl meinen Gesichtsausdruck richtig interpretierte. »Tu muut verder oopkieken.«

Das war, wie ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen des hiesigen Dialektes gerade noch zu übersetzen vermochte, die freundliche Aufforderung, mir diese symmetrischen Objekte etwas näher anzusehen. Also tat ich das. Sie waren über und über mit eingravierten Zeichen bedeckt, die ich nun genauer in Augenschein nahm. Der Gnom beobachtete mich unterdessen mit unverhohlener Neugierde. Ich bemerkte erst jetzt, dass seine muskulösen Arme ebenfalls mit Lebenden Tätowierungen verziert waren, Seeschlangen und Oktopusse, deren Gliedmaßen rhythmisch zuckten.

Wenn diese Grabmale sprechen, also wenn diese Priele praten , dann jedenfalls nicht zu mir. Nicht, dass ich mir keine Mühe gegeben hätte! Aber diese Zeichen sind, wenn es tatsächlich Buchstaben sind, die kompliziertesten und detailliertesten, die ich jemals gesehen habe. Sie strotzen nur so von Schnörkeln und Spiralen, verschlungener als ein Schlangennest. Mir wurde fast schwindelig, als ich sie länger betrachtete.

»Dat sin keen letten, dat sin Pilden!«, sagte der Gnom und verschränkte die tätowierten Arme, auf denen es dadurch noch turbulenter zuging. Er strahlte mich an, als sei nun alles zur völligen Zufriedenheit geklärt. Ich verstand zwar gar nichts, nickte aber der Höflichkeit halber kennerhaft. »Ah ja! Pilden …«, antwortete ich.

»Pilden!«, wiederholte der auskunftsfreudige Friedhofsgärtner und nickte ebenfalls. »Keen letten. Pilden!« Er tippte mit dem Finger an seine Stirn, als zeigte er mir einen Vogel, aber er wollte mir damit wohl nur verdeutlichen, dass es sich bei den Zeichen, ähnlich wie bei seiner Lebenden Tätowierung, um Bilder handelte. »Pilden!« Er grinste wieder, ergriff seinen Spaten und fing an, mit zügigen und geübten Bewegungen etwas auszuheben, von dem ich wohl nicht zu Unrecht befürchtete, dass es ein Grab werden würde. Er schenkte mir keine weitere Beachtung mehr, vielleicht, damit ich mich in Ruhe der Betrachtung der Gravuren widmen konnte. Sie wirkten fremdartig, doch auf seltsame Weise schön, wie stilisierte exotische Insekten oder Pflanzen. Ihr Sinn erschloss sich mir aber nicht. Ich fertigte eine provisorische Zeichnung von den Trapezoedern an, die ich detaillierter ausarbeiten will, sobald ich Zeit habe.

Dann beschloss ich, dass ich die Gräber zur Genüge studiert hatte. Ich hatte mein altes Versprechen meinem Dichtpaten gegenüber eingelöst, was mir ein Gefühl der Genugtuung verschaffte. Ich hatte Danzelot ja auch nicht versprochen, die Schrift der Grabmale zu entschlüsseln und damit in die Geschichte der zamonischen Altertumswissenschaften einzugehen. Ich wollte mich noch bei dem Gnom bedanken, aber er war spurlos verschwunden und hinterließ nur ein frisch ausgehobenes Grab. Also machte ich mich auf den Rückweg, auch, um meinen Vorsatz zu erfüllen, noch einmal bei den Orkanmühlen vorbeizuschauen und eins oder zwei von diesen energiespendenden Marschierbroten zu kaufen. Jedoch verlief ich mich (trotz Karte) heillos und irrte ewig in den Dünen herum, ohne die ja nun wirklich kaum übersehbaren gigantischen Windmühlen auch nur von weitem zu sehen. Es ist erstaunlich, wie leicht man sich hier verfransen kann, nur weil einem ein paar hohe Dünen den Blick auf den Horizont versperren. So ähnlich stelle ich es mir in der Wüste vor, wo Wanderer so lange im Kreis marschieren, bis sie verdursten, obwohl sich die rettende Oase ganz in der Nähe befindet.

Als ich schließlich fast am Ende meiner Kräfte eine große Düne hinabstolperte, verspürte ich plötzlich heftigen Rückenwind. Ich blickte über die Schulter und sah sie endlich: die Windmühlen. Ganz winzig hinten am Horizont, mit ihren heftig rotierenden Flügeln. Von hier wirkten sie wie Spielzeuge aus Papier. Ich musste lachen. Ich war in großem Bogen um sie herumgelaufen. Der Rückenwind, der mich jetzt vorwärtsschob, war der gleiche Wind, der mich beim Hinweg fast vom Antlitz der Erde geschmirgelt hatte. Ich verspürte herzlich wenig Lust, noch einmal gegen diese Naturgewalt anzukämpfen, nur um die Windmühlen zu erreichen. Daher verzichtete ich für heute auf das kraftspendende Orkanbrot und kehrte zurück in die Stadt. Es dauerte nicht halb so lange wie der Hinweg. Manchmal schwimmt man eben doch besser mit dem Strom, auch wenn es nur ein Luftstrom ist.

Eigentlich hätte ich nun ins Hotel gehen können, denn als ich den Saum der Stadt erreichte, dämmerte es bereits. Und ich hatte schon einen ereignisreichen Tag hinter mir. Aber ich war völlig ausgehungert und dehydriert. Also beschloss ich, im Eydergarder Hafen noch eine Kleinigkeit zu mir zu nehmen. Dabei würde ich gleichzeitig eine andere Sehenswürdigkeit der Stadt abhaken können: die berühmte »Schiefe Reihe«.

Schiefe Reihe

Ich machte mich also auf in die Hafengegend, das touristische Zentrum von Eydergard. Hier treiben sich die meisten Inselbesucher und Kurgäste herum, um ihr Geld auszugeben. Es ist ein mittelgroßer Hafen, in dem gewöhnlich nicht allzu viele Schiffe vor Anker liegen, aber momentan war es anders. Wegen des Jahrhundertorkans hatten zahlreiche Handelsschiffe und Walfänger hier Schutz gesucht, um ihre Sturmschäden zu reparieren, sie standen im Hafenbecken dicht an dicht. Ich hatte dort ja einen der Leuchttürme erwartet, aber es gab nur ein mickriges Molenfeuer. Das ist sozusagen ein Leuchtturm ohne Turm und Personal, ein kleines verglastes Signalfeuer auf der Kaianlage, das gar nicht erst zu den offiziellen hundertelf Türmen zählt. Nein, das Besondere am Eydernorner Hafen ist vielmehr die lange Häuserzeile gegenüber dem Hafenbecken, die man die »Schiefe Reihe« nennt. Dies sind ein paar Dutzend malerisch verwitterte, uralte Stein- und Fachwerkhäuser, die einmal alle von Kapitänen und ihren Familien bewohnt wurden. Heute beherbergen sie hauptsächlich kleine, aber feine Geschäfte, Restaurants und Cafés.

Das Außergewöhnliche an diesen Häusern ist, dass sie alle in derselben Richtung und im selben Neigungswinkel derart schief stehen, als würden sie gleich umkippen. Die Behauptung, sie seien über die Jahrhunderte vom Wind so schiefgeblasen worden, ist natürlich genauso blödsinnig wie die, ihre Schlagseite sei die Folge eines Erdbebens oder einer Sturmflut. Wahrscheinlicher ist, dass es eine humoristische Laune des mittelalterlichen Architekten war, der die Häuserzeile so entworfen hat. Oder er litt an einer Augenkrankheit oder einem Gehirndefekt, den niemand aus seiner näheren Umgebung direkt ansprechen wollte. Was auch immer es war, es verhalf den Eydernornern zu einer Touristenattraktion, die heute zu den lukrativsten der Insel gehört. Die Geschäfte und Lokale der Schiefen Reihe sind immer berstend voll, auch an Tischen davor findet man, wie ich hörte, selten einen freien Platz, obwohl die Preise selbst für die einfachsten Getränke und Speisen atemberaubend hoch, ja unverschämt sind. Hier gibt es alles zu kaufen: vom Leuchtturm aus Meersalzschokolade und dem legendären Eydernorner Fischbrötchen (mit drei Heringen) über die Frostdünen-Fünf-Wetter-Wollmütze bis hin zu Eydersunder Wattwanderstiefeln in jeder Größe und Farbe.

Ich staunte nicht schlecht, mein lieber Hachmed, über die Eydergarder Geschäftstüchtigkeit und den Einfallsreichtum der Kaufleute. In welcher zamonischen Kleinstadt gibt es schon drei verschiedene Geschäfte für Tiefseetaucheranzüge und entsprechendes Zubehör: einen für Hünen, einen für Zwerge und einen für alle Daseinsformen dazwischen? Wo sonst kann man Fischtapeten kaufen? Und damit meine ich nicht Tapeten, die mit Fischmotiven bedruckt sind, sondern welche, die aus getrockneten Fischhäuten zusammengenäht sind. Ja, auf Wunsch kann man sich dort alles Mögliche mit Fischhaut beziehen lassen, zum Beispiel Möbel, und wenn man wirklich will, sogar sich selbst. Im Schaufenster hängen Abendkleider und Anzüge aus Schwertfischhaut, geräucherte und in Bootslack geruchsfrei versiegelte Makrelen als Krawatten und elegante Haifischhautzylinder. In einer Glasvitrine liegen Spazierstöcke aus handgeschnitztem Walfischbein. Die üblichen Geschäfte für Hochseeangler- und Seglerbedarf, die man in jeder Küstenstadt findet, mit Angelhaken, Kapitänsmützen, Buddelschiffen, überteuerten Seekarten im Goldrahmen oder Bullaugen aus Messing, die man sich an die Klotür schrauben kann, auch die gibt es. So etwas lässt der distinguierte Eydernorn-Flaneur aber links liegen und wendet sich lieber den interessanten Ateliers der Meer- und Wolkenmaler zu, deren Inhaber bei Wind und Wetter unter großen Schirmen vor der Tür sitzen und so tun, als würden sie in Öl malen. Dabei rühren sie nur mit einem trockenen Pinsel auf einem längst fertigen und wasserdichten Bild herum, wie ich nach eingehender Beobachtung amüsiert feststellte! Sie sind alle so kostümiert, als hätten sie ein ereignisreiches Leben als Kapitän eines Walfangschiffes verbracht, aber es sind wahrscheinlich nur gescheiterte Künstler, von hochprozentigen Alkoholfahnen umflattert. Sehr beliebt bei den Touristen scheinen Gemälde zu sein, auf denen große Schiffe von Seeschlangen oder Riesenoktopussen attackiert und versenkt werden, möglichst bei Sturm und Gewitter.

Direkt neben den Ateliers befinden sich mehrere Tätowiersalons, in denen man sich Lebende Tätowierungen (in nur drei Sitzungen!) stechen lassen kann. Einer der Tätowierer erklärte mir die Technik, die ich bereits im Zusammenhang mit den Küstengnomen erwähnt habe, etwas genauer. Sie beruht teilweise auf der Täuschung des Auges. Du kennst ja garantiert den kinetischen Effekt, der entsteht, wenn man zwei Blätter mit einem gemalten Vogel, einmal mit erhobenen, einmal mit gesenkten Flügeln, schnell übereinander bewegt: der Vogel scheint plötzlich zu flattern. Die Lebenden Tätowierungen funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip.

Ich überließ es gerne betrunkenen Jugendlichen, sich in diesen Läden mit zähnefletschenden Seeungeheuern oder zwinkernden Meerjungfrauen für den Rest des Lebens stigmatisieren zu lassen. Daher flanierte ich gemächlich weiter zu den Eydergarder Bestattungsinstituten, die alle nebeneinanderliegen wie die Gräber auf einem Friedhof. Ihre verhältnismäßig hohe Anzahl (sieben) fand ich irgendwie beunruhigend. Umso mehr, nachdem ich im Reiseführer nachgelesen hatte, dass die gute Konjunktur dieser Unternehmen hauptsächlich dem häufigen Dahinscheiden von Patienten zu verdanken ist, die nach Eydernorn kommen – und nicht der hohen Sterblichkeitsrate der Einwohner. Viele Schwerkranke pilgern hierher, um die Insel nicht mehr zu verlassen, jedenfalls nicht in aufrechter Haltung, sondern tot in einem Grabmöbel, wie der bedauernswerte vorherige Bewohner meines Hotelzimmers. Die Lebenserwartung der Inselbevölkerung hingegen ist im Vergleich zu anderen Regionen Zamoniens extrem hoch. Das sind also keine Bestattungsinstitute für Einheimische, sondern hauptsächlich welche für Touristen. Ein beängstigender Gedanke für einen praktizierenden Hypochonder wie mich!

Lebende Tätowierungen

Den zahlreichen Apotheken, die auf Medikamente für Atemwegserkrankungen spezialisiert sind und neben den Beerdigungsinstituten liegen, schenkte ich ebenfalls wenig Beachtung.

Amüsanter war ein Geschäft für Piratenbedarf. Der war nicht wirklich für Piraten, sondern für die jüngste Kundschaft unter den Touristen. Hier konnte sich der angehende Freibeuter mit den alltäglichen Gebrauchsgegenständen von gesetzlosem Seevolk versorgen, beziehungsweise mit Spielzeugversionen davon: Augenklappen, Enterhaken aus Gummi, falsche Bärte, abwaschbare Tätowierungen, Dreispitze und Flaggen mit Totenkopf darauf, Holzbeine aus Schokolade, Schatzkarten aus Esspapier in verkorkten Flaschen. Sogar ganze Schatztruhen konnte man dort erwerben, bis zum Rand gefüllt mit glitzerndem, aber wertlosem Schmuck aus Blech und Glas. Der Besitzer dieses Ladens, ein grobschlächtiger Hünenkerl, war selber wie ein Pirat kostümiert, hatte sogar einen echten Papagei auf der Schulter und gebärdete sich raubeinig und rüpelhaft. Er beschimpfte die Kundschaft als Landratten, Meuterer und Fischköpfe, drohte ihr mit Aufknüpfen in der Takelage, Auspeitschen mit der Zwölfschwänzigen Katze, mit Teeren und Federn oder Kielholen. Er spuckte Kautabak vor seinen Kunden aus und lachte übertrieben dreckig, was besonders Kinder widerspruchslos über sich ergehen ließen, einige sogar mit wohligem Schaudern.

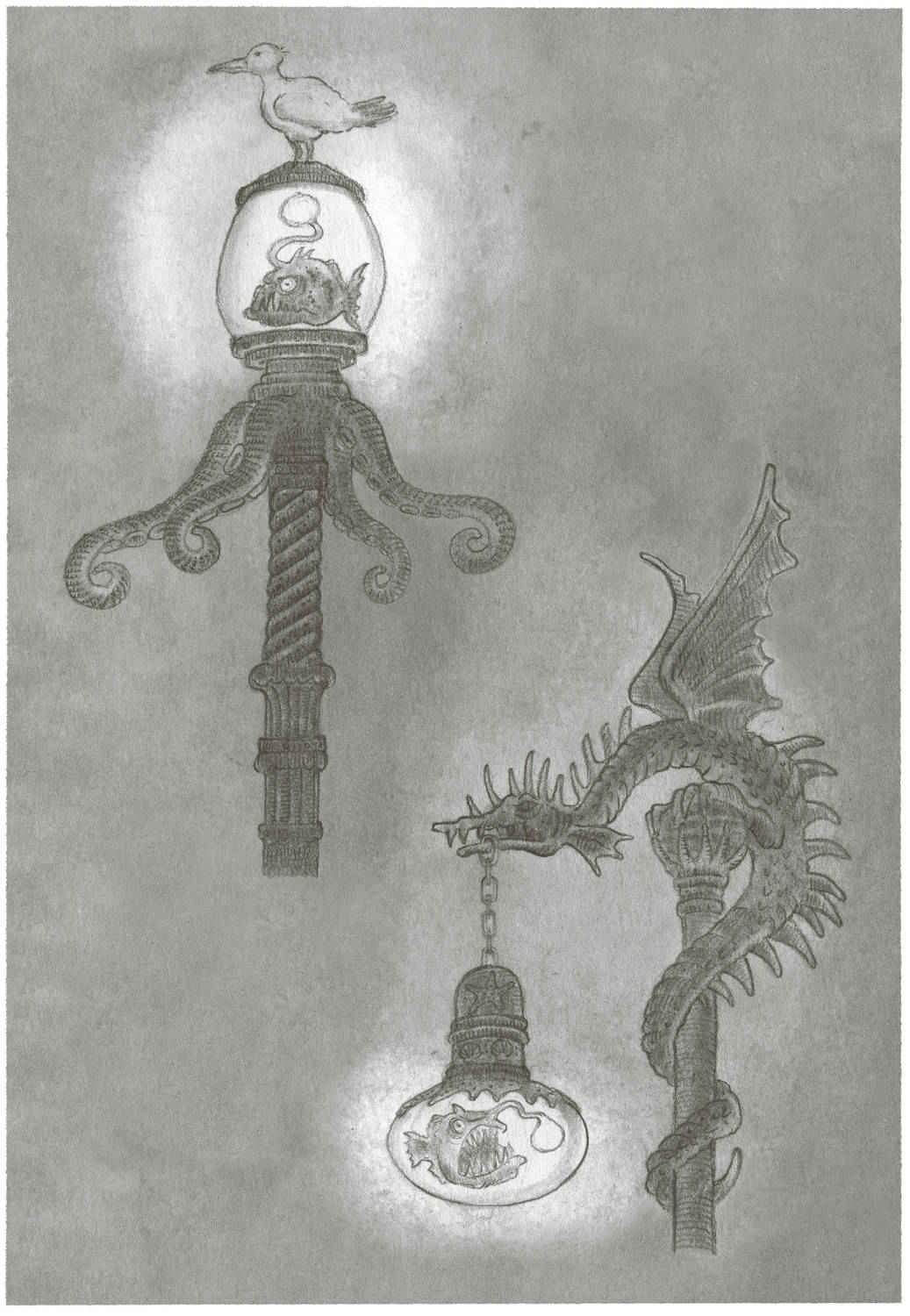

Ich machte ein paar Skizzen von Eydergarder Straßenlaternen, deren künstlerische Gestaltung in der Dämmerung meine Aufmerksamkeit erregte. Die Bewohner dieser Stadt haben eine Methode entwickelt, ihre nächtlichen Straßen auf eine energiesparende Art zu beleuchten, die in Zamonien einzigartig ist. Sie fangen Lampionfische in der Tiefsee und frieren sie bei lebendigem Leib ein, wodurch die phosphorhaltigen Substanzen in ihren körpereigenen Laternchen für sehr lange Zeit, praktisch ewig, konserviert werden. Dann schließen sie die kompletten Fischkadaver in flüssigem Glas ein. Die ausgekühlten Glaskörper werden schließlich von Kupferschmieden in kunstvolle Straßenlaternen eingearbeitet, die meist Kreaturen aus der Eydernorner Sagenwelt darstellen, also Seeschlangen, Oktopoden oder Dämonenkrabben. Tagsüber laden sich die Phosphorlampions im Sonnenlicht auf und beleuchten nachts die Straßen, ohne dass dafür ein Tropfen Tran verschwendet werden muss. Ich sollte allerdings gestehen, dass das Licht sehr sparsam und ein wenig gespenstisch ist. Viele Eydernorner gehen daher zusätzlich mit Handlaternen spazieren, nachdem die Sonne untergegangen ist, auch an diesem Abend.

Eydernorner Straßenlaternen

Außerdem, mein lieber Hachmed, skizzierte ich noch ein paar typische Eydernorner Daseinsformen, die man gewöhnlich auf dem zamonischen Festland nicht zu sehen bekommt.

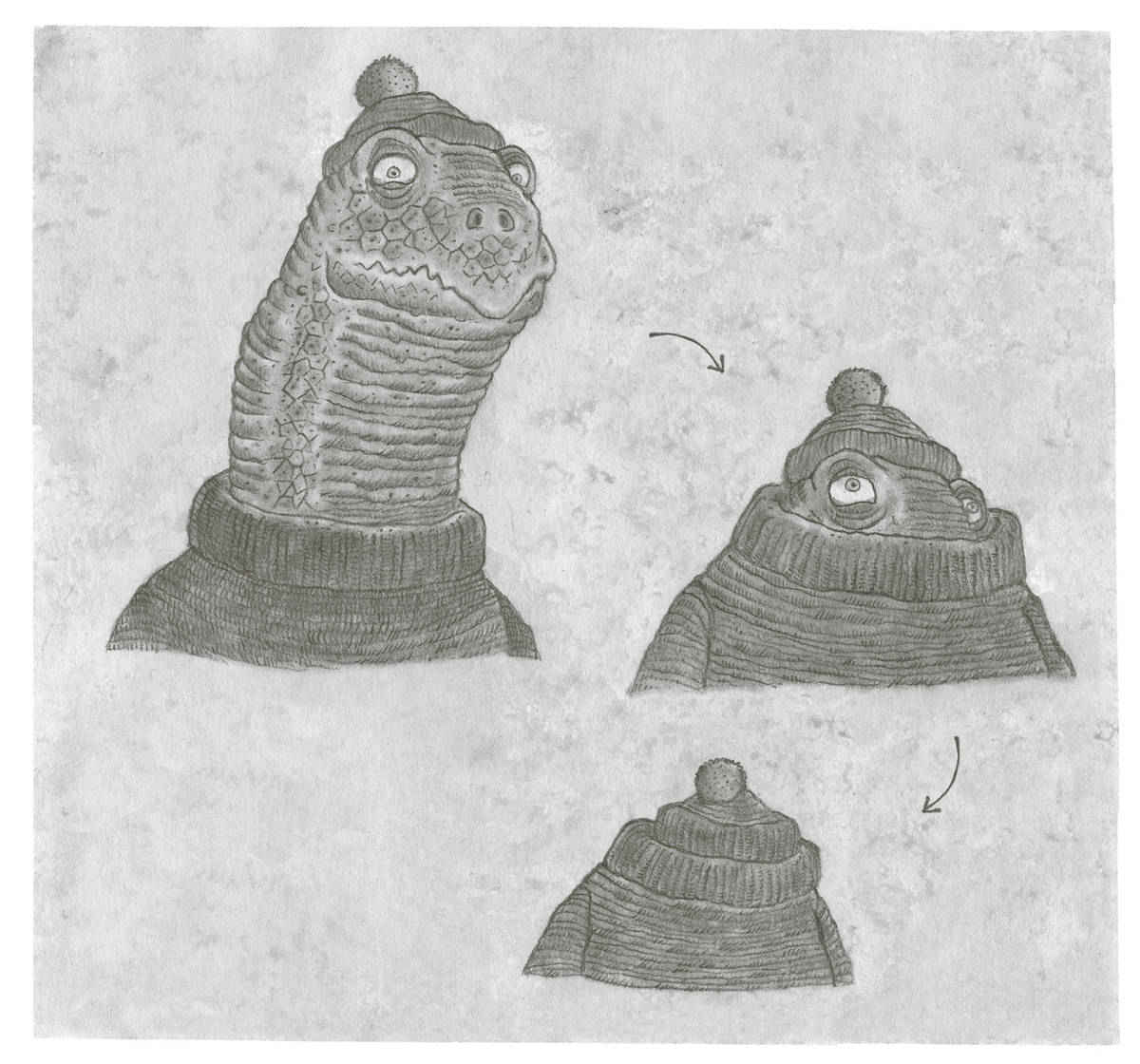

Besonders verbreitet sind laut Pharicustos De Bong solche, die ihren Ursprung im amphibischen Bereich haben, wie die Molchlinge und Salamandinen, Froschlinge und Lurchleute, Unkeriche und Chelonier, die man auch Schildkröter nennt.

Chelonier ähneln vom Körperbau her tatsächlich Schildkröten, gehen aber aufrecht. Sie können ihren Kopf so tief einziehen, dass er im Brustkorb hinter dem Rippenkäfig verschwindet. Das ist auf einer Insel, auf der kokosnussgroße Hagelkörner keine Seltenheit sein sollen, eine beneidenswerte Eigenschaft. Die Chelonier sind aber trotz ihres Erbgutes erstaunlich wenig schwerfällig, ja sogar regelrecht agil und gelenkig. Daher finden sie oft auf Segelschiffen Beschäftigung, weil sie gut im Besteigen von Masten und Reffen von Segeln sind. Von ihren krebsscherenähnlichen Händen, ihren Saugnäpfen, Schwimmhäuten und kiemenhaften Auswüchsen sollte man sich nicht irritieren oder gar abstoßen lassen – daran gewöhnt man sich genauso schnell wie an ihre gurgelnden Stimmen.

Chelonier

Kurzum: Daseinsformen von amphibischer Herkunft gehören auf Eydernorn viel mehr ins Stadtbild als sonstwo in Zamonien.

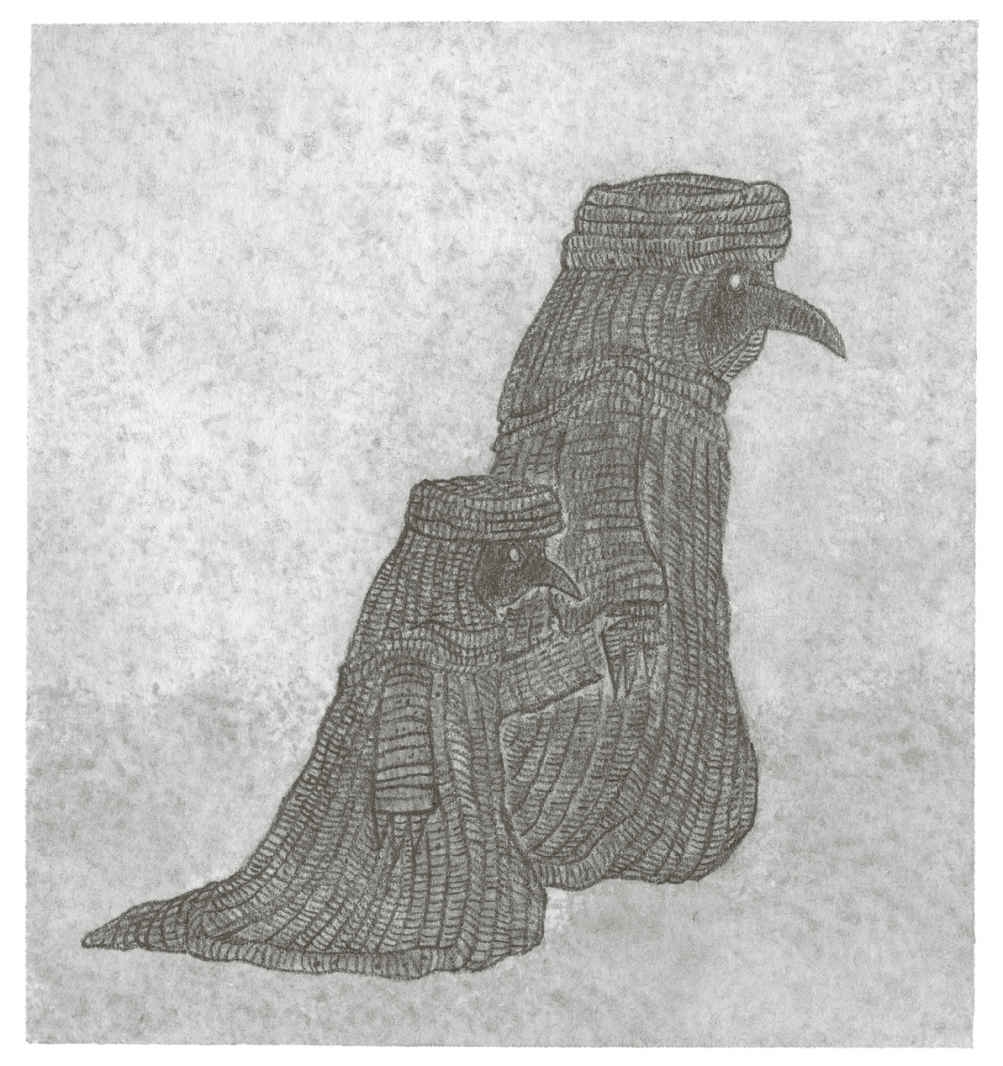

Ich sah auch zum ersten Mal Norninger, das sind Eydernorner von der anderen Inselhälfte, die größtenteils in der entlegenen Stadt Norning und Umgebung wohnen, in Eydergard aber als Arbeitskräfte geschätzt werden, sie knüpfen wohl die besten Netze der Insel. Norninger sind immer ganzkörperlich in dickes und dunkles Leinen gekleidet und tragen stilisierte Vogelmasken, wodurch sie einen etwas unheimlichen Eindruck machen.

Norninger mit Kind

Die Eydergarder Schafzüchter erkannte ich schließlich an ihren legendären Seepferdchenpfeifen. Sie sehen, mit Verlaub, lieber Hachmed, ihren Zuchttieren ein wenig ähnlich, tragen aber kein Fell, sondern Schuppen und wirken auf mich eher gutmütig, beschränkt und erheiternd als gruselig.

Schafzüchter

Ich habe übrigens keine einzige Metzgerei in der Schiefen Reihe gesehen, dafür aber einen Fischladen neben dem anderen. Alle Fischläden hatten statt Schaufenstern große Aquarien, in denen die seltensten und edelsten Meerestiere noch lebend herumschwammen, bis jemand mit dem Finger auf sie deutete, sie erwarb und sie totschlagen, knacken, entschuppen, entgräten oder sonstwas mit ihnen veranstalten ließ, was man selber nicht gerne mit Tieren macht, bevor man sie zubereitet. Tausendjährige Hummer, hundertarmige Tintenfische – hier gibt es alles, was man in Fischgeschäften auf dem Kontinent vergeblich suchen würde. Ich sah lebendige Seepferdchen, so groß wie Graubrote, aber ich wagte nicht, mir ihre Zubereitung vorzustellen! Auf die Gefahr hin, lieber Hachmed, wieder in den Verdacht der Nebelheimerfeindlichkeit zu geraten: Ich finde es irgendwie selbstverständlich, dass diese Fischläden alle von Nebelheimern geführt werden. Als ich ihnen zusah, wie sie in blutigen Schürzen mit großen Messern diese exotischen Meerestiere filetierten, verging mir vorübergehend mein Heißhunger. Der Geruch aus diesen Läden war alles andere als appetitanregend. Aber das ist der aus Metzgereien schließlich auch nicht.

Dann sind da die Läden mit Treibgut. Also mit allem, was an den Küsten einer Insel so angeschwemmt wird. Das klingt jetzt ein wenig nach Schrott- oder Flohmarkthandel, aber du würdest dich wundern, was das alles sein kann: vom vertrockneten Haifisch über eine komplette Piratenmumie bis hin zu muschelbesetzten Holzbeinen und ganzen, gefüllten Seekisten, die noch verschlossen als Überraschungspakete verkauft werden. Einzige Voraussetzung für die meisten Waren in diesen Läden: Sie müssen aus dem Meer kommen. Skulpturen aus Holz und Bimsstein, reichverzierte Ukulelen und Mandolinen, Riesenmuscheln, monströse vertrocknete Seesterne, Flaschen mit echter Post darin, bemalte Kokosnüsse von der Tatzeninsel, geschnitzte Holzmasken mit Dämonenfratzen, wachsversiegelte antike Vasen, wurmstichige Möbel aller Art. Wrackteile von uralten Schiffen, Schrumpfköpfe und Galionsfiguren. Fundstücke angeblich versunkener Zivilisationen kann man dort für erstaunlich geringes Geld erwerben. Ich sah sogar eine Flasche mit einem vertrockneten Leidener Männlein darin.

Dort entdeckte ich auch eine alte und ausgesprochen geräumige Eydernorner Seetasche aus imprägnierter Walfischhaut, in der die Kapitäne gerne ihre kostbaren Seekarten, das Bordbuch und andere Papiere aufbewahren, um sie vor Wasserschäden zu schützen. Der Verkäufer garantierte mir, dass sie sogar unter Wasser noch absolut dicht bleiben würde. Daher erwarb ich sie, um darin bei meinen künftigen Exkursionen meine Notizbücher und Skizzen vor dem ständigen Eydernorner Regen zu schützen, denn sie besaß auch einen praktischen Umhängegürtel.

Schließlich kam ich an einer Klööperschnitzerei vorbei, deren Name auf dem Inhaberschild mich innehalten ließ. Ich holte die Visitenkarten, die Doktor Tefrint De Bong mir mitgegeben hatte, aus meinem Umhang und verglich sie mit dem Schild. Tatsächlich, es war die Werkstatt seines Bruders Manuolo De Bong. Ich überlegte. Flanierte ein paar Schritte weiter. Blieb stehen. Überlegte noch mal. Und kehrte um und ging hinein. Um es kurz zu machen: Ich erwarb dort zu den versprochen günstigen Konditionen einen Klööper aus Walknochen, dreizehn Monate lang geölt. In diesen gravierte der freundliche Klööperschnitzer, der seinem Molchlings-Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten war, meine Initialen ein, vermittels eines geschärften Möwenschnabels. Manuolo war äußerst wortkarg und fast schüchtern, also von ganz anderem charakterlichen Zuschnitt als sein redegewandter und arroganter Bruder. Er war einer, der lieber seine geschickten Hände sprechen ließ – auch er besaß vier davon. Dass er nicht so ein einwandfreies Hochzamonisch sprach wie der Lungenarzt erschwerte die Kommunikation zusätzlich. Wenn dieser Prügel in meinen ungeschickten Klauen wohl letztendlich zu nichts gut sein wird, dann wird er auf jeden Fall ein hübsches Andenken abgeben, mit dem ich zu Hause ein bisschen herumprahlen kann: Ik woor Kraakenfieken in de Düjnen!

Manuolo De Bong

Aber eine Sache, die sich während dieser Transaktion ereignete, halte ich für so bemerkenswert, dass ich sie doch noch aufschreiben muss, mein lieber Hachmed. Als ich den Klööper meiner Wahl zum ersten Mal in die Hand nahm – ich pflückte ihn aus einem Ständer, weil er mir auf Anhieb gefiel –, geschah etwas sehr Merkwürdiges. Die Tür der Werkstatt flog mit einem Rumms! auf, wie von einem Geisterfuß aufgetreten. Ein heftiger Wind fuhr in den Raum und brachte sämtliche Klööper und Werkzeuge, die an den Wänden hingen, zum Klappern. Manuolo De Bong erschrak wie unter einem Donnerschlag. Er wich einen Schritt von mir zurück und sah aus, als wäre er gerade einem Gespenst begegnet.

Die Windbö erstarb so plötzlich, wie sie gekommen war, die Klööper beruhigten sich, und die Tür fiel, wie von Geisterhand, sacht wieder ins Schloss. Auch Manuolo De Bong entspannte sich so rasch, als würde er sich ruckartig zusammenreißen. Ich selbst war ebenfalls ein wenig erschrocken, meine Hand hatte den Schläger so fest umklammert und meine Krallen waren so tief in den Walfischknochen gebohrt, als wollte ich ihn nie wieder loslassen. Ich lachte und rief, um die Situation zu entspannen: »Den nehme ich!«

De Bongs anschließendes Verhalten hatte etwas seltsam Fahriges und Abwesendes, er schien heilfroh zu sein, mich wieder loszuwerden. Daher war der Kauf zügig getätigt, und ich befand mich wieder draußen auf der Straße, bevor ich ihn wegen des Vorfalls hätte befragen können – so rasch hat er mich hinauskomplimentiert. Ich weiß ja, dass viele Eydernorner ein Verhältnis zu ihren Wettererscheinungen haben, das man nur als abergläubisch bezeichnen kann, daher nehme ich an, dass sein Verhalten damit zu tun hatte. Vielleicht musste er danach irgendeinen Windgeist besänftigen, indem er Räucherstäbchen abbrannte oder so was Ähnliches. Beim Weiterschlendern drosch ich ein paar Klööperschläge in die Luft, bis ich mir dabei blöde vorkam und das Ding unter meinem Umhang verschwinden ließ.

Luxusklööper

Und da – endlich doch noch eine Buchhandlung! Auch dieses Geschäft war in einem der schiefen und schmalen Fachwerkhäuschen untergebracht, es trug den begrenzt originellen Namen »Buchhandlung Strandlöper«. Nur einige wenige Bücher lagen in der sehr überschaubaren Auslage: Der Inselreiseführer, den ich bereits besitze. Ein illustriertes Buch über Atemwegserkrankungen, das ich garantiert nicht besitzen will. Eines über die Klassifizierung von heimischen Muscheln. Ein Gesangbuch mit Eydernorner Seemannsliedern im Eydernorner Dialekt. Dazu etwas verstreuter Küstensand, ein paar staubige Muschelschalen und ein vertrockneter Seestern als Dekoration. Wenn ich nach einem Ort gesucht hätte, der in Sachen Buchkultur und literarischen Attraktionen das absolute Gegenteil der Stadt Buchhaim verkörpert, dann habe ich ihn offensichtlich gefunden. Durch die verstaubte Scheibe konnte ich im halbdunklen Inneren des Ladens eine alte Schilfhutze sehen, die apathisch und regungslos neben ihrer Kasse saß, wie eine fast verhungerte und ausgetrocknete Spinne, die jede Hoffnung aufgegeben hat, dass sich noch etwas in ihrem Netz verfängt.

Ich seufzte schicksalsergeben und sah von einer Überprüfung des begrenzten Angebots dieser Buchhandlung ab, ohne das Gefühl, etwas versäumt zu haben. Wenn sie ein Buch von mir besäße, hätte es mich wohl nur noch mehr deprimiert. Meine Lektüre würde ich mir wohl in der hiesigen Stadtbibliothek besorgen müssen.

Zum Abschluss meiner Inspektion der Schiefen Reihe verschlang ich im Stehen an einem Straßenstand noch zwei Eydernorner Heringsbrötchen mit Hummermayonnaise und Seegurke – für ausgedehnte kulinarische Experimente war ich nicht mehr in Stimmung. Als ich endlich völlig übermüdet und mit Beinen aus Blei in mein Hotelzimmer torkelte, fand ich das Hummdudel schlafend vor. Es flötete dennoch leise und in hohen Tönen, weshalb ich mir für den nächsten Tag immerhin Hoffnung auf schöneres Wetter machen darf. Singt Hummdudel huuh – wedder wörd guud.

Dies ist ein anstrengender, aber auch erkenntnisreicher Tag gewesen, voll von erstaunlichen Eindrücken. Das Erstaunlichste aber an meinem bisherigen Aufenthalt, mein lieber Hachmed, ist doch wohl, dass ich nun den dritten Tag auf der sogenannten »Insel der Tausend Leuchttürme« weile, schon einige Exkursionen absolviert und so manches gesehen habe, sogar das nächtliche Lichtspektakel am Eydernorner Himmel – aber noch keinen einzigen Leuchtturm!

Gute Nacht: st