Prepare yourself! –

die richtige Vorbereitung

Es gibt nichts Wichtigeres als unsere gute Gesundheit –

das ist unsere Hauptkapitalanlage.

Wir können uns Arlen Specter nur vollumfänglich anschließen, auch wenn Sie sich vielleicht fragen, was ein US-Senator mit Medizin zu tun hat. Ganz einfach: Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Und genau wie bei einer finanziellen Kapitalanlage muss auch in die Gesundheit investiert werden. Wenn Sie darauf achten, dass aus den richtigen Töpfen immer wieder ein Mindestmaß (oder sogar mehr) in unsere Kinder investiert wird, können sie später auf ein optimales Gesundheitsguthaben zurückgreifen. Der erste Topf, unsere erste Säule einer gesunden Kindheit, ist die Prävention, dort legen wir das Hauptaugenmerk auf die Vermeidung von schweren Krankheiten.

Leichter gesagt als getan? Nicht wirklich. Denn in den letzten Jahrzehnten hat sich in der Medizin eine Menge bewegt, wir können viele Krankheiten oder ihre Vorstufen frühzeitig erkennen (danke, Vorsorgeuntersuchungen!). Zusätzlich haben Eltern immer mehr Möglichkeiten, in Erste-Hilfe-Maßnahmen geschult zu werden und somit im Notfall besonnen und bedacht zu reagieren. Auch eine kindersichere Umgebung im eigenen Haushalt zu schaffen sowie die Hausapotheke zu bestücken, ist eigentlich nicht weiter kompliziert. Alles steht und fällt mit der richtigen Vorbereitung.

Ein erster elementarer Bestandteil der Prävention ist eine gesunde Schwangerschaft mit ausgewogener Ernährung. Deswegen starten wir gleich mit diesem Thema: dem Anfang aller Anfänge.

Schwangerschaftsvorsorge

Eine Schwangerschaft bringt große Gefühle, Vorfreude und Erwartungen mit sich. Aber auch Ängste und Sorgen begleiten die werdenden Eltern in den ersten neun Monaten. Ist unser Kind gesund? Ist es zu groß oder zu klein? Zu dick oder zu dünn? Ist alles dran, was dran sein soll?

Die Schwangerschaftsvorsorge beschäftigt sich genau damit, sie möchte möglichst viele dieser offenen Fragen beantworten, und leider müssen Sie deswegen ständig in die gynäkologische Praxis. Blut wird abgenommen, Ultraschalluntersuchungen sollen gemacht oder CTGs geschrieben werden – und das, obwohl die meisten werdenden Mütter keine Probleme haben, die über typische Schwangerschaftsbeschwerden hinausgehen. Die einen sehen es positiv und fühlen sich so deutlich sicherer als ohne ärztliche Begleitung, anderen ist es zu viel – big brother is watching you – und sie hätten gern etwas weniger Termine. Viele der Termine können aber auch von der Hebamme des Vertrauens vorgenommen werden. Wie auch immer die Schwangere aber diesen Vorsorgeuntersuchungen gegenübersteht: Darauf verzichten sollte sie keinesfalls.

Denn die Schwangerschaftsvorsorge ist ein Paradebeispiel dafür, wie sinnvoll es ist, die Gesundheit im Auge zu behalten und etwaige Risiken oder Komplikationen für die Schwangere und das Kind so früh wie möglich zu erkennen. Je eher das geschieht, desto zielführender können Behandlungen oder weitere Untersuchungen angesetzt werden.

In Deutschland wird die ärztliche Betreuung einer Schwangeren durch die sogenannten Mutterschaftsrichtlinien geregelt. Sie werden vom Gemeinsamen Bundesausschuss, dem obersten Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzt*innen, Zahnärzt*innen, Psychotherapeut*innen, Krankenhäuser und Krankenkassen, festgelegt und umfassen eine unserer Meinung nach erfreulich umfangreiche Anzahl an Untersuchungen und Terminen von Beginn an.

Doch der Reihe nach. Am Anfang der allermeisten Schwangerschaften steht – ein positiver Schwangerschaftstest. Mit dem Ergebnis im Gepäck suchen die Schwangeren dann in der 4. bis 5. Schwangerschaftswoche (SSW) ihre gynäkologische Praxis auf. Dort erfolgt zunächst die Erstuntersuchung, mit Blutuntersuchungen, eventueller Krebsvorsorge und der Anlage des Mutterpasses.

Der Mutterpass ist ein persönliches Dokument, das die wichtigsten Befunde enthält und die regelmäßige Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen dokumentiert. Gemeinsam mit dem sogenannten Gelben Heft des Kindes, auf das wir später noch zu sprechen kommen werden, ist es nicht nur der einfachste Weg für den*die Mediziner*in, einen genauen Überblick über die Fakten, Probleme und geplanten Abläufe einer Schwangerschaft zu behalten oder zu bekommen. Es ist beinahe wie ein Sticker-Album, das einem das Leuchten in die Augen zaubert, wenn alle Sticker – oder in unserem Fall eben alle Untersuchungen – komplett sind. Die im Mutterpass verewigten Befunde sind meist auch für medizinische Laien lesbar und mit einer gewissen Dosis gesundem Menschenverstand interpretierbar.

Die einfachste Übung und erste Amtshandlung in der Frauenarztpraxis ist die Bestimmung des Gewichts der Schwangeren. Allein schon die Dokumentation, wie schnell und wie viel eine Schwangere zunimmt, kann eine wichtige Auskunft darüber geben, ob eine Schwangerschaft planmäßig verläuft oder nicht. Zusammen mit dem Allgemeinbefinden, aber auch anderen Hinweisen wie dem Durstverhalten, kann das Gewicht ein erster entscheidender Hinweis sein, ob ein Schwangerschaftsdiabetes vorliegt. Ganz grundsätzlich gibt das Körpergewicht aber auch Auskunft darüber, ob eine Schwangere gut, schlecht oder vielleicht auch übermäßig mit Nährstoffen und Energie versorgt ist.

Neben den regelmäßigen klinischen Untersuchungen in der gynäkologischen Praxis gibt es eine Reihe an Terminen, die eine Blutuntersuchung der werdenden Mutter oder eine Ultraschalluntersuchung des Ungeborenen und der Fruchthöhle vorsehen.

Zunächst werden die Blutgruppe und der Rhesusfaktor der Schwangeren bestimmt, um herauszufinden, ob sie rhesus-negativ ist. Rhesus-negativ zu sein bedeutet im Grunde genommen nichts Schlimmes und ist nicht krankhaft – zum Glück, denn das betrifft immerhin 15 Prozent aller Menschen. Niemand hat deshalb ein erhöhtes Risiko für eine Krankheit oder kann deswegen schlechter Kinder bekommen. Und Sie merken auch gar nicht, ob Sie rhesus-negativ sind. Nicht an der Haarfarbe, nicht an Ihrem Intelligenzquotienten oder an sonst irgendetwas. Es bedeutet lediglich, dass Sie kein Blutgruppenmerkmal D besitzen. Rhesus-positiv heißt hingegen, dass man das Blutgruppenmerkmal D hat – logisch.

Doch warum ist es dann überhaupt so wichtig, diesen Faktor zu bestimmen? Nun, da es bei der Geburt zum Übertritt von kleinen Mengen kindlichen Blutes in den Kreislauf der Mutter kommen kann, ist es problematisch, wenn der Rhesusfaktor der beiden nicht übereinstimmt. Denn plötzlich merkt das mütterliche Blut, dass hier ein unbekanntes Blutgruppenmerkmal, nämlich das D, herumschwimmt. Es wird als fremd erkannt, und augenblicklich beginnt der mütterliche Organismus, es zu bekämpfen. Dazu bildet er Antikörper, die alle Blutzellen mit dem Merkmal D zerstören sollen. Puh, ganz schön gefährlich! Das Kind ist aber zu dem Zeitpunkt ja schon geboren und bekommt von diesem Aufmarsch der Antikörper gar nichts mit. Glück gehabt!

Sollte die Mutter nun aber noch einmal schwanger werden und wieder ein rhesus-positives Kind in sich tragen, so hat sie bereits Antikörper gegen D in ihrem Repertoire. Diese können dann während der Schwangerschaft auf das Kind übergehen und dessen rote Blutkörperchen zerstören, was bei ihm zu einer schweren Blutarmut führen kann. Diese vor allem für das Kind gefährliche Situation kann aber durch eine kleine List verhindert werden: Wenn der Schwangeren vor und nach der Geburt eine kleine Menge Antikörper gegen D von außen, in Form einer Spritze, zugeführt wird, so hält ihr Körper es nicht mehr für notwendig, selbst welche zu produzieren. Die verabreichten Antikörper sind jedoch nicht in der Lage, das Blut des Kindes zu zerstören, und so können beide im Einklang die Schwangerschaft fortsetzen.

Was eigentlich eine schonende und clevere Entschärfung einer potenziell riskanten Situation ist, stößt trotzdem auch immer wieder auf Kritik. Und zwar dann, wenn die Schwangere gar kein rhesus-positives Kind bekommt und die Anti-D-Prophylaxe somit umsonst (aber nicht gratis) war. Antikörper sind nichts anderes als spezielle Eiweiße, die aus menschlichem Blutplasma isoliert wurden. Und immer wenn einem Menschen etwas von einem anderen Menschen verabreicht wird, z. B. eine Bluttransfusion, eine Knochenmarkstransplantation oder eben, wie in diesem Fall, Antikörper, droht als Hauptnebenwirkung eine Unverträglichkeit im Sinne einer allergischen Reaktion. Diese kann sich als Rötung an der Einstichstelle bis hin zu Herzrasen, Luftnot oder sogar als anaphylaktischer Schock zeigen. Es ist also durchaus nachvollziehbar, dass eine solche Maßnahme kritisiert wird, wenn sie nicht notwendig ist. Bis vor Kurzem gab es allerdings gar keine Alternative, da erst nach der Geburt festgestellt werden konnte, welcher Rhesusgruppe das Kind angehört.

Mittlerweile gibt es aber die Möglichkeit, deutlich früher Informationen über die Blutgruppenmerkmale zu bekommen. So kann nun mittels DNA-Analyse des mütterlichen Blutes eruiert werden, auf welche Rhesusgruppe das darin enthaltene Erbgut des Kindes hinweist. Mit diesem mittlerweile häufig angewandten, nicht invasiven Pränataltest (NIPT), der auch bei der Suche nach Chromosomenanomalien und einer Reihe krankheitsverursachender Gene eingesetzt wird, sollte jedoch zumindest bis zur 12. Schwangerschaftswoche gewartet werden.

Es gibt außerdem den sogenannten Suchtest, bei dem nach Antikörpern gegen D geforscht werden kann. Sollten diese bereits in der mütterlichen Blutbahn zu finden sein, kann man sich die Rhesusprophylaxe sparen, weil sie zu spät käme. In dem Fall erfolgt eine besondere und intensivere Überwachung der Schwangerschaft durch die gynäkologische Praxis.

Die weiteren im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge vorgesehenen Blutuntersuchungen betreffen hauptsächlich Infektionskrankheiten. Es wird nach Antikörpern oder Erregern von Röteln, Syphilis, Hepatitis B und HIV gesucht. Wenn einer dieser Erreger oder ein fehlender Schutz dagegen nachgewiesen wird, wird entweder die Krankheit behandelt (Syphilis zum Beispiel mit Antibiotika) oder die Impfung nachgeholt (bei Röteln bei der Mutter, bei Hepatitis B wird das Kind nach der Geburt geimpft) oder besondere Vorsichtsmaßnahmen müssen vor beziehungsweise während der Geburt ergriffen werden (bei HIV).

Eine weitere wichtige Infektionskrankheit ist die Besiedelung des Vaginal- oder Analbereichs mit B-Streptokokken. Diese Bakterien können vor oder während der Geburt auf das Neugeborene übergehen und eine lebensbedrohliche Early-Onset-Sepsis, also eine frühe Blutvergiftung des Kindes, zur Folge haben. Wird die Infektion bei der Schwangeren aber rechtzeitig erkannt, lassen sich die B-Streptokokken gut mit einem Antibiotikum behandeln.

Ultraschall

Die Mutterschaftsrichtlinien sehen aktuell insgesamt drei Ultraschalluntersuchungen im Laufe der Schwangerschaft vor. Grundsätzlich ist bereits ab der 5. Schwangerschaftswoche eine kleine Fruchtblase in der Gebärmutter im Ultraschall zu erkennen, und nur zwei bis drei Wochen später kann man dann sogar schon den Herzschlag des Kindes sehen. Die erste ausführliche und detaillierte Ultraschalluntersuchung sollte zwischen der 9. und 12. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden. Neben der nicht ganz unerheblichen Frage, ob es sich vielleicht um eine Mehrlingsschwangerschaft handeln könnte, steht vor allem die Entwicklung des Kindes bis zu diesem Zeitpunkt im Fokus.

Ein deutlich konkreteres Bild zeigt sich bei der nächsten Ultraschalluntersuchung, zwischen der 19. und 22. Schwangerschaftswoche. Zu diesem Zeitpunkt können bereits einige Organe erkannt und beurteilt werden, wie das Herz, das Gehirn, die Blase und der Magen. Auch ein Großteil der körperlichen Entwicklungsstörungen kann dadurch ausgeschlossen werden. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Diagnostik von angeborenen Herzfehlern durch die sogenannte fetale Echokardiographie gelegt, also einen Ultraschall des kindlichen Herzens.

Und noch aus einem anderen Grund ist dieser Termin für viele werdende Eltern ein besonderes Highlight: In diesen Wochen steigt die Trefferquote, wenn man das Geschlecht des Kindes bestimmen möchte. Aber erwarten Sie sich nicht zu viel. Es kommt kaum vor, dass eine eindeutige und klare Vorhersage gemacht wird. Vielmehr sprechen die Kolleg*innen von »Wahrscheinlichkeiten« und davon, dass es »zu circa 70 Prozent ein Mädchen« ist. Das hat zwei Gründe: Zum einen sehen sich das männliche und das weibliche Geschlechtsteil bei Ungeborenen ziemlich ähnlich, gerade zu Beginn. Sie entstehen ja auch aus der gleichen Zellansammlung, und erst nach und nach entwickelt sich ein Penis oder eine Vagina.

Der zweite Grund ist weitaus profaner: Niemand wird so schonungslos verklagt wie Gynäkolog*innen. Und nur ungern werden die Kosten für das Überstreichen eines rosaroten Kinderzimmers mit himmelblauer Wandfarbe von den Frauenärzt*innen übernommen, die den werdenden Eltern in Woche 17 noch ein Mädchen in Aussicht gestellt haben, obwohl es letztendlich dann doch ein Junge geworden ist.

Beim dritten Ultraschall, in Woche 29 bis 32, werden erneut das Wachstum und die Lage des Kindes, aber auch die Fruchtwassermenge und die Position sowie Größe der Plazenta untersucht. Letzteres kann Aufschluss über eine drohende Unterversorgung des Kindes (Plazentainsuffizienz) geben und unter Umständen Anlass für eine frühzeitige Beendigung der Schwangerschaft durch einen Kaiserschnitt sein.

Die Kombination aus Ultraschall und Blutuntersuchung dient darüber hinaus der Früherkennung von chromosomalen Fehlbildungen, vor allem der Trisomie 21, dem Downsyndrom. Unter Trisomie versteht man, dass ein Chromosom oder ein Teil davon dreifach vorliegt. Die Ursache liegt in einer außergewöhnlichen Teilung von Spermium oder Eizelle. Ein Mensch mit Trisomie 21 besitzt in all seinen Körperzellen somit dreimal das 21. Chromosom. Insgesamt sind somit 47 und nicht wie bei den meisten Menschen 46 Chromosomen vorhanden. Zunächst werden durch die sonografische Beurteilung der Nackenhaut, auch Nackenfalte genannt, erste Hinweise für das Vorliegen überzähliger Chromosomen und damit verbundener Organfehlbildungen gesucht. Die Ergebnisse werden mit der Bestimmung zweier Blutwerte im mütterlichen Blut, namens PAPP-A und freies ß-HCG, in Relation gesetzt. Allein dadurch werden etwa 90 Prozent aller Schwangerschaften mit Chromosomenanomalien identifiziert.

Noch mehr Klarheit über das Vorliegen einer derartigen chromosomalen Fehlbildung liefern direkte DNA-Untersuchungen aus dem mütterlichen Blut. Auch bei diesem Test handelt es sich um den bereits bei der Rhesus-Fragestellung erwähnten NIPT. Vereinfacht gesagt wird mit dieser Variante des Tests untersucht, ob im Blut mehr genetische Bruchstücke des Chromosoms 21 gefunden werden. Dies wäre dann das Indiz dafür, dass es öfter vorhanden ist als andere Chromosomen, nämlich dreifach.

Derzeit wird diese relativ teure Untersuchung nur von der Krankenkasse übernommen, wenn im Rahmen der ärztlichen Schwangerenbetreuung die Frage entsteht, ob eine fetale Trisomie vorliegen könnte, und »die Ungewissheit für die Schwangere eine unzumutbare Belastung darstellt«. So der Wortlaut des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Dieser Fall tritt dann ein, wenn Ultraschall- und Blutuntersuchungen Auffälligkeiten ergeben, wenn die Mutter älter als 35 Jahre ist, bei vorausgegangenen Schwangerschaften mit Chromosomenstörungen oder wenn es solche im familiären Umfeld gab. Auch wenn die Schwangeren große Ängste haben, kann die Indikation für diese Untersuchung gestellt werden. Doch auch diese aufwendigen Tests können keine 100-prozentige Sicherheit geben. Das Ergebnis ist kein klares Ja oder Nein. Ein unauffälliges Testergebnis bedeutet aber, dass eine Chromosomenabweichung so gut wie ausgeschlossen ist. Ein auffälliges Testergebnis ist dagegen ein starker Hinweis dafür, dass beim Kind eine Trisomie vorliegt.

Gewissheit kann letztendlich nur durch eine Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese) oder eine Plazenta-Punktion (Chorionzotten-Biopsie) erreicht werden. Durch diese Eingriffe werden die Schwangere und das Kind jedoch einem sehr hohen Stresslevel ausgesetzt. Eine mögliche Folge sind vorzeitige Wehen, und in 0,5 bis 2 Prozent der Fälle kann es sogar zu einer Fehlgeburt kommen. Umgerechnet bedeutet das, dass von zweihundert Frauen, bei denen diese Untersuchung durchgeführt wird, bis zu vier ihr Kind verlieren oder es aber deutlich zu früh zur Welt bringen. Lassen Sie diese Untersuchungen also bitte keinesfalls leichtfertig und ohne starken Verdacht durchführen.

Werden bei einer dieser Vorsorgeuntersuchungen Auffälligkeiten festgestellt, denen genauer nachgegangen werden muss, tritt die Pränataldiagnostik auf den Plan. Dabei kommen spezialisierte Ärzt*innen in spezialisierten Einrichtungen zum Einsatz, die die Schwangeren dann mit spezialisierten Geräten untersuchen. Sehr spezialisiert eben.

Es ist aber auch nicht selten, dass auffällige Befunde, die vielleicht banal klingen mögen, in den letzten Wochen einer Schwangerschaft wieder und wieder kontrolliert werden. Auch das liegt an der Verklagefreudigkeit der Bevölkerung gegenüber der Gynäkologie. Der Grund ist wohl, dass Frauen und Paare (zu Recht oder zu Unrecht, das sei dahingestellt) bei gesundheitlichen Problemen, die erst bei oder nach der Geburt entdeckt werden, meinen, dass diese schon früher hätten bemerkt werden sollen, und dass sie außerdem auf Schadensersatz hoffen.

Die Zahlen sind erschreckend (vor allem für Frauenärzt*innen): Laut einer Studie haben 74 Prozent der Gynäkolog*innen in ihrer Laufbahn bis sie 45 werden schon mit derartigen Versicherungsfällen zu tun gehabt. Ein mögliches Szenario, das immer bedacht werden muss.

Alles in allem sollte eine Schwangere bis zur 32. Schwangerschaftswoche alle vier Wochen einen Termin in der gynäkologischen Praxis wahrnehmen; danach – bei einem unkomplizierten Verlauf – im zweiwöchentlichen Rhythmus.

Dass sich so eine Schwangerschaft innerhalb kürzester Zeit »verkomplizieren« kann, mussten auch Florian und seine Frau mehr als einmal erleben.

Im gesamten Verlauf einer Schwangerschaft, vor allem aber in den letzten Wochen vor der Geburt, kommt es immer wieder vor, dass sich die Gebärmutter zusammenzieht. Hier übt sie sich im wahrsten Sinn des Wortes in der Höchstleistung, die während der Geburt vollbracht werden muss, nämlich darin, das Kind aus der Gebärmutter herauszupressen. Deshalb werden diese Vorgänge auch Übungswehen genannt. Sie sind normal und kein Grund zur Sorge. Treten die Kontraktionen aber über einen längeren Zeitraum und in kürzeren Abständen (mehrmals pro Stunde) auf und sind sie außerdem mit einem unangenehmen Ziehen im Unterleib verbunden, handelt es sich um vorzeitige Wehen, die den Gebärmutterhals verkürzen und sogar den Muttermund, durch den das Kind während der Geburt hindurchmuss, öffnen können.

Genau das passierte in der zweiten Schwangerschaft von Florians Frau. Immer wieder verspürte sie ein leichtes Ziehen, der Bauch wurde hart. Beim nächsten Ultraschall, in der 27. Schwangerschaftswoche, wurde dann eine Verkürzung des Gebärmutterhalses diagnostiziert. Somit drohte plötzlich eine Frühgeburt, das Mädchen wog zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich erst weniger als ein Kilo. Solange aber die Fruchtblase nicht geplatzt ist, versucht man, in einer derartigen Situation eine Frühgeburt zu verhindern.

Eine Möglichkeit, die Geburt hinauszuzögern, ist das Legen einer Cerclage, um den Muttermund bis zur Geburt zu verschließen. Dabei wird unter örtlicher Betäubung oder in Vollnarkose ein Kunststoffbändchen um den Gebärmutterhals geschlungen und zusammengezogen. Sinnvoll ist dieser Eingriff zwischen der 15. und 28. Schwangerschaftswoche. Bei Erfolg (oder wenn die Wehen nicht mehr aufzuhalten sind) wird das Bändchen wieder durchtrennt. Der Nutzen einer derartigen Cerclage wird heutzutage allerdings immer mehr infrage gestellt. Denn auch nach diesem aufwendigen Eingriff ist eine Frühgeburt grundsätzlich möglich. Bei der schonenderen Variante, dem Zervixpessar (hierbei wird eine Silikonkappe zur Stabilisierung des Muttermundes eingesetzt), sind die Daten noch eindeutiger: Dieser beugt einer Frühgeburt laut einer Studie nicht besser vor als eine abwartende Behandlung ohne Pessar.

Bei Florians Frau kam eine andere Methode zum Einsatz, die schonender, weniger invasiv, aber auch sehr mühsam und deutlich langwieriger ist: die Bettruhe. Wochen- und monatelang nur für das Notwendigste die liegende Position zu verlassen, und das mit einem oder mehreren Kindern zu Hause, ist eine logistische und vor allem psychische Herausforderung, wenn nicht sogar ein Ding der Unmöglichkeit. Doch es herrscht grundsätzlich die Meinung, dass sich ein Gebärmutterhals, der sich einmal verkürzt hat, nicht mehr zurückentwickeln, also wieder verlängern wird. Im Idealfall wird deswegen zunächst der verkürzte Status quo gehalten und die Geburt nimmt erst zu einem späteren Zeitpunkt ihren natürlichen Verlauf. Das hat jedoch zur Folge, dass jeder weitere gynäkologische Kontrolltermin ein Bangen um Millimeter wird. So auch bei Florians Frau. Denn je kürzer der Gebärmutterhals, desto kürzer auch die Schwangerschaft.

Heutzutage ist die Bettruhe allerdings nur in Ausnahmefällen wirklich nötig. Denn es gibt auch Risiken in Form von Gefäßverschlüssen (Thrombosen), Knochen- und Muskelschwund und Depressionen. Diese werden in der aktuellsten Leitlinie zur Vorbeugung und Therapie der Frühgeburt explizit angeführt. Stattdessen wird mittlerweile zu körperlicher Schonung geraten, was in der Umsetzung auch deutlich realistischer als die Bettruhe ist. Das bedeutet konkret: keine Anstrengung, keinen Sport, kein Schleppen schwerer Einkäufe – oder ebenso schwerer Kinder. Aber erklären Sie mal einem Zweijährigen, dass Mama ihn jetzt nicht mehr die Treppen hochtragen darf – ein Kraftakt der besonderen Art! Wenn die drohende Alternative jedoch eine Frühgeburt des Geschwisterchens in der 27. SSW ist, werden auch junge, sehr gutmütige Eltern auf einmal zu kompromisslosen Nicht-auf-den-Arm-Nehmern. Als Vater kann man, wie Florian schnell bemerkte, dabei trotz aller Bereitschaft abgemeldet sein, denn je mehr Papa sich anbietet, desto dringender will der kleine Trotzkopf manchmal zur Mama.

Und so ziehen – wenn die Familie das Glück der Tüchtigen ereilt – die Wochen und Monate ins Land, und was anfangs unvorstellbar schien (zweieinhalb Monate Bettruhe!!!), geht auch vorbei. Bei Florians Frau wurde das Bewegungsverbot in der 34. SSW aufgehoben, da bis dahin das Gröbste überstanden und das geschätzte Gewicht akzeptabel schien. Und offensichtlich war die körperliche Schonung tatsächlich dringend notwendig gewesen, denn nur wenige Tage nachdem Florians Frau wieder angefangen hatte, sich normal zu bewegen, setzten nicht mehr zu kontrollierende Wehen ein, und schließlich kam ihre Tochter als Frühchen nach 35 Schwangerschaftswochen zur Welt. Trotz dieser frühzeitigen Niederkunft entwickelte sich das Mädchen aber erfreulicherweise prächtig und sie hat die fehlenden Wochen in Mamas Bauch vorbildlich aufgeholt.

Prävention des Plötzlichen Säuglingstodes

Für Notärzt*innen und Rettungssanitäter*innen kommt es immer wieder darauf an, möglichst schnell und dennoch besonnen zu handeln, im richtigen Moment das Richtige zu tun und so Menschenleben zu retten. Es gibt jedoch eine Situation, in der die aktuellen Grenzen der modernen Medizin besonders drastisch aufgezeigt werden, und das häufig vollkommen unabhängig davon, wie schnell der Notarztwagen mit Blaulicht und Sirene herangebraust kommt: wenn Eltern ihren Säugling leblos im Bettchen vorfinden. Und das ohne jegliche Verletzungen oder Anzeichen, dass etwas nicht stimmt. Es trifft die Beteiligten vollkommen unvorbereitet, weil sich das Kind zuvor meist in einem Zustand von bester Gesundheit befand. Von einem Tag auf den anderen ändert sich das Leben der betroffenen Familie dann radikal. Der Tod eines Kindes ist für viele Menschen das Schlimmste, was sie sich vorstellen können. Findet das Ereignis darüber hinaus im 1. Lebensjahr statt und kann selbst die Medizin den verzweifelten und traumatisierten Eltern keine Erklärung liefern, ist es umso schwerer zu akzeptieren und zu verarbeiten.

Wenn alle möglichen Ursachen ausgeschlossen worden sind, dann sprechen wir vom Plötzlichen Säuglingstod, dem Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).

WAS WISSEN WIR ÜBER DIESES EREIGNIS?

Definiert wird der Plötzliche Säuglingstod als plötzlicher Tod eines bisher gesund erscheinenden Säuglings, ohne dass in nachfolgenden Untersuchungen ein medizinischer Grund gefunden werden kann. Der Plötzliche Säuglingstod tritt also meist auf, wenn sich das Kind in einem Zustand völliger Gesundheit befindet. Die zugrunde liegende biologische Todesursache ist meistens ein akuter Sauerstoffmangel (Hypoxie genannt). Um schlussendlich einen Plötzlichen Säuglingstod zu diagnostizieren, dürfen auch post mortem, also nach dem Tod, keine weiteren Anzeichen oder Todesursachen gefunden werden.

Die kritischste Phase für einen Säugling mit dem höchsten Risiko für den Plötzlichen Säuglingstod liegt zwischen dem 2. und 6. Lebensmonat. Grundsätzlich kann er jedoch auch jenseits des ersten Geburtstages noch auftreten.

Unter near-SIDS, also dem Beinahe-Auftreten eines Plötzlichen Säuglingstodes, auch ALTE (apparent life-threatening event; akutes lebensbedrohliches Ereignis) genannt, versteht man einen lebensbedrohlichen Zustand bei Säuglingen, der unerwartet und ohne erkennbare Ursache eintritt. Dieses Syndrom ist durch eine beängstigende Konstellation von Symptomen gekennzeichnet, bei denen das Kind eine Kombination aus Atemstillstand, Farbveränderung, Veränderung des Muskeltonus, Husten oder Würgen zeigt.

RISIKOFAKTOREN

Weil die medizinische Forschung bis heute keine genaue Ursache für das Auftreten des Plötzlichen Säuglingstodes kennt, ist es umso wichtiger, sämtliche Risikofaktoren, die das Auftreten dieses einschneidenden Ereignisses potenziell begünstigen können, so gut wie nur möglich aus dem Familienleben zu eliminieren.

MERKE!

Bekannte und etablierte Risikofaktoren für das Auftreten eines Plötzlichen Säuglingstodes:

- 90 % der Fälle ereignen sich im Schlaf!

- Schlafen in Bauchlage

- weiche Schlafunterlage

- Nikotinexposition (Rauchen im Haushalt/Wohnraum)

- Überwärmung

- Verlegung der Atemwege durch Decken, Kuscheltiere, Schlafen im Elternbett ohne Sicherheitsmaßnahmen

- SIDS bei Geschwistern

- Frühgeburtlichkeit

- Schlafen außerhalb des Elternzimmers im eigenen Bett

DAS TRIPLE-RISK-MODELL

Relativ verbreitet ist mittlerweile das sogenannte Triple-Risk-Modell, das für ein Auftreten des Plötzlichen Kindstodes die wahrscheinlich beste Erklärung gibt. In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass ein Kind dann ein SIDS erleidet, wenn drei Risikofaktoren aufeinandertreffen: erstens ein externer Stimulus, zweitens eine kritische Phase in der Entwicklung des Kindes und drittens ein besonders vulnerables, also verwundbares, Kind. Ein konkretes Beispiel wäre ein Kind, das im Haushalt Zigarettenrauch ausgesetzt wurde (dadurch vulnerabel ist) und im 3. bis 5. Lebensmonat (kritische Phase) in Bauchlage schläft (externer Risikofaktor). Treffen diese Einzelheiten, die für sich genommen natürlich noch nicht zwangsläufig zum Tod eines Kindes führen, unglücklich aufeinander, ist ein derart tragischer Vorfall möglich.

Auch die ersten Lebenstage sind als besonders kritisch zu betrachten. Alle Beteiligten, sowohl das Kind als auch Mutter und Vater, sind noch sehr erschöpft. Zusätzlich liegen Kinder in dieser Zeit häufig stunden- oder sogar tagelang ausschließlich auf dem Bauch und werden sehr warm eingepackt. Auch diese Kombination kann ohne jegliche Anzeichen zum Plötzlichen Kindstod führen.

PRÄVENTION

Hand in Hand mit dem Wissen um die oben beschriebenen Risikofaktoren geht die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen. Um ein Ersticken zu vermeiden, sollten Kinder nicht auf dem Bauch, sondern in Rückenlage schlafen, solange sie das Köpfchen nicht eigenständig heben können. Natürlich kommt im Laufe des 1. Lebensjahres irgendwann der Zeitpunkt, an dem sich das Kind von allein auf den Bauch drehen wird. Es ist dann nicht notwendig, das Kind bei jeder Gelegenheit und sofort nach Gewahrwerden der Lageänderung wieder zurück auf den Rücken zu drehen. Vermeiden Sie Kuscheltiere oder Kissen im Kinderbettchen und verzichten Sie auf sogenannte Nestchen, die das Gitter rund um das Bett auskleiden. Benutzen Sie keine Decke, sondern einen für Größe und Jahreszeit angemessenen Schlafsack. Auch wenn es gut gemeint ist, können diese Gegenstände die Atemwege des Kindes blockieren. Um Überwärmung zu verhindern, achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur im Zimmer, in dem das Kind schläft, nicht mehr als 20 Grad beträgt. Im elterlichen Schlafzimmer sollten die Kinder im eigenen Kinderbett oder Beistellbett schlafen. Darüber hinaus trägt Stillen zur Prävention des Plötzlichen Säuglingstodes bei. Wie eine groß angelegte Studie zeigen konnte, haben Kinder, die zumindest zwei Monate gestillt wurden, ein um die Hälfte geringeres Risiko, am Plötzlichen Säuglingstod zu versterben, als kürzer oder gar nicht gestillte Kinder.

EINE UNTERSUCHUNG, DIE GEWISSHEIT BRINGT?

Eine aktuelle Studie, erst wenige Wochen vor Erscheinen dieses Buches veröffentlicht, sorgte in diesem Zusammenhang für Aufsehen. Die Autoren aus Australien fanden heraus, dass die Aktivität eines speziellen Enzyms, der Butyrylcholinesterase, bei Säuglingen, die später an SIDS starben, im Vergleich zu lebenden Kontrollpersonen und anderen Säuglingen, die nicht an SIDS starben, signifikant verringert war. Gemessen wurde die Enzymaktivität in getrockneten Blutflecken, die zwei bis drei Tage nach der Geburt entnommen wurden, also für das Neugeborenen-Screening gedacht waren.

Diese Studie ist die erste, die einen biochemischen Marker bei SIDS-Kindern vor ihrem Tod identifizieren konnte, der sie von Kontrollfällen und anderen Todesursachen unterscheidet.

Ein dramatisches Detail dieser Entdeckung: Die Erstautorin dieser Studie, Dr. Carmel Harrington, verlor im Jahr 1991 ihren eigenen Sohn durch Plötzlichen Säuglingstod. Dieses einschneidende Erlebnis bewegte sie dazu, immer weiter nach einer möglichen Ursache dieses tragischen Ereignisses zu forschen.

Bei einem genauen Studium der Daten fällt jedoch auf, dass sich die Gruppe der gesunden Kinder und derer, die an einem SIDS verstorben sind, bezüglich der Enzymaktivität überschneiden. Es gibt also einerseits gesunde Menschen, die niemals ein derartiges Ereignis erleben, obwohl sie eine verminderte Enzymaktivität aufweisen, und auf der anderen Seite gibt es an SIDS verstorbene Kinder mit normaler Enzymaktivität.

Und wie es in der Allgemeinbevölkerung aussieht, ist noch ungewisser. Dies wirft die Frage auf, ob man die Eltern mit der Diagnose der verminderten Enzymaktivität nicht unnötig verunsichert. Beantwortet werden kann diese Frage wieder mit dem Triple-Risk-Modell, das eben nicht nur einen einzigen Risikofaktor als Übeltäter sieht – auch nicht die Butyrylcholinesterase. Das Enzym macht im Triple-Risk-Modell den Säugling zu einem vulnerablen Kind. Fällt das mit zwei weiteren Risikofaktoren zusammen, kann es zum Plötzlichen Säuglingstod kommen.

Auf den ersten Blick mag der Gedanke naheliegen, dass das Neugeborenen-Screening so schnell wie möglich um dieses Enzym erweitert werden sollte, da es scheinbar einen objektivierbaren Marker für SIDS gibt. Doch so einfach ist es nicht.

1968 legte die WHO die Leitprinzipien für jedes Neugeborenen-Screening-Programm fest. Zusammenfassend wurde entschieden, dass es sich bei den gescreenten Erkrankungen um ein signifikantes Problem mit bekanntem natürlichem Verlauf handeln sollte. Außerdem muss es eine vereinbarte Strategie geben, wer als Patient*in zu behandeln ist, und Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten sollten zur Verfügung stehen. Des Weiteren sollte ein geeigneter, akzeptabler Test existieren und die Kosten der Untersuchung sollten im Verhältnis zu den medizinischen Kosten insgesamt ausgewogen sein.

Gleich mehrere Punkte wären bei einem auf das Enzym abzielenden Screening nicht erfüllt – etwa, dass die gesunde von der erkrankten Bevölkerung klar zu unterscheiden ist. Die Zugehörigkeit zu Ersterer wäre in Bezug auf Menschen, bei denen eine verminderte Enzymaktivität festgestellt werden würde, die aber dennoch kein SIDS erleiden, nämlich der Fall. Außerdem gibt es bisher keinen therapeutischen Ansatz. Auch das ist ein wichtiges Kennzeichen der beim Neugeborenen-Screening untersuchten Erkrankungen. Denn was ist die Konsequenz eines Tests, der ein erhöhtes SIDS-Risiko ergibt? Wird das Kind vor dem Schlafengehen verkabelt und an einen Monitor angeschlossen? Und wenn ja, wie lange? Und was passiert mit der Psyche von Eltern und Kind durch die zahlreichen nachgewiesenermaßen falschen Alarme, die diese Geräte von sich geben und die die Familie möglicherweise in den Wahnsinn treiben?

Den Eltern kann diese Bürde, den kindlichen Schlaf auf diese Weise zu überwachen, nicht auferlegt werden. Auch wenn jede Mama und jeder Papa bei drohendem SIDS, ohne zu zögern, mit Argusaugen über den Schlaf ihres Babys wachen und selbst kein Auge zutun würde, so ist das über einen längeren Zeitraum nicht möglich, ohne dabei die eigene Gesundheit einzubüßen. Wie bereits erwiesen, sind aber auch die technischen Hilfsmittel wie Matratze oder Monitor fehleranfällig.

Und was macht es außerdem mit der Entwicklung der Psyche des Kindes und der Beziehung zwischen Kind und Eltern oder auch Geschwistern, wenn alle Beteiligten monate- oder jahrelang in größter Sorge vor dem plötzlichen Tod leben und sich dementsprechend verhalten? Auch diese Frage müssen wir uns stellen, jetzt, da wir der Ursache für das Auftreten des Plötzlichen Säuglingstodes langsam näherkommen. Wir sind der Meinung, dass wir noch nicht so weit sind, durch die Bestimmung eines Blutwertes angemessen auf das Risiko für den Plötzlichen Säuglingstod zu reagieren. Aber wir sind sicher, dass die moderne Medizin sehr bald eine hilfreiche und umsetzbare diagnostische Strategie entwickeln wird, mit der dieses Ereignis noch seltener auftreten wird als ohnehin schon. Bis dahin gilt es, möglichst alle Risikofaktoren für das Kind zu vermeiden, um dem Triple-Risk-Modell Rechnung zu tragen.

Kinder-Erste-Hilfe –

für den Ernstfall vorbereitet sein

Als das dreijährige Kind aufrecht auf der Liege sitzend von mehreren Rettungskräften in die Notfallambulanz geschoben wurde, ahnte noch niemand, welche dramatischen Ereignisse sich nur wenige Minuten zuvor abgespielt hatten. Der Notarzt las die Eckdaten seines Einsatzprotokolls und begann zu erzählen. Der Junge war mit seiner Mutter im Schwimmbad und die beiden kurz davor gewesen, nach Hause zu gehen. In dem Moment, in dem die Mutter die Tasche packte, entdeckte das Kind offenbar einen kleinen Ball, der nahe dem Beckenrand im Wasser trieb. Unbemerkt lief es darauf zu, beugte sich vornüber und fiel in das 90 cm tiefe Wasser. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis die Mutter bemerkte, dass ihr Sohn nicht mehr bei ihr war und sein Körper regungslos unter der Wasseroberfläche trieb. Während sie so laut sie konnte um Hilfe rief, stürzte sie sich in das hüfthohe Wasser und zog ihr Kind an den Beckenrand. Als es nicht auf ihre vehemente Ansprache reagierte, begann die Mutter sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. »Zweimal beatmen und dann mit der Herzmassage beginnen. Das habe ich im Erste-Hilfe-Kurs gelernt«, antwortete sie auf die Frage des Rettungssanitäters, noch sichtlich geschockt, aber mit der festen Stimme einer Mutter, die gerade ihrem Kind das Leben gerettet hat.

Das eigene Kind reanimieren zu müssen, gehört sicherlich zu den Ausnahmesituationen des Elternseins. Dennoch: Es reicht ein Sturz mit dem Fahrrad, ein Sprung vom Beckenrand, ein Schluck aus einer Flasche Reinigungsmittel. Oder Sie finden Ihr Kind bewusstlos vor, ohne zu wissen, was genau passiert ist. Ganz unvermittelt könnten Sie sich in einer Situation wiederfinden, die schnelles Handeln und die richtigen Handgriffe erfordert.

Nicht jede (Beinahe-)Katastrophe ist vorhersehbar und nicht auf jede Eventualität können Sie sich vorbereiten. Dennoch gibt es Wissen, das Sie sich im Vorhinein aneignen, und Maßnahmen, die Sie erlernen und üben können. Wer sollte mein erster Ansprechpartner bei Unfällen sein? Wo finde ich rasche Hilfe bei Vergiftungen? Wann muss ein Kind beatmet werden, wann benötigt ein Kind eine Herzdruckmassage? Und in welcher Reihenfolge soll das geschehen?

Das und vieles mehr wird Ihnen in einem Erste-Hilfe-Kurs näher- und beigebracht. Damit Sie im Notfall die Ruhe bewahren, wissen, wie Sie Ihrem Kind rasch helfen können und wie Sie die Zeit bis zum Eintreffen der Profis überbrücken. Dieses Kapitel ist ein Plädoyer für die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs für Eltern. Denn ALLES ist besser, als nichts zu tun.

Der (Nachhol-)Bedarf ist unter Deutschlands Erwachsenen enorm. Aktuelle Umfragen bescheinigen eine große Unsicherheit in der Bevölkerung. Laut ADAC-Bericht aus dem Jahr 2021 trauen sich nur die Hälfte der Befragten überhaupt zu, Erste Hilfe zu leisten. Das Verhältnis von Herzdruckmassage und Atemspende war nur 10 Prozent der Befragten bekannt!

Dabei müssen in Deutschland jährlich ungefähr 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche aufgrund eines Unfalls ärztlich behandelt werden.

Zum Großteil passieren diese Unfälle zu Hause oder im näheren Umfeld (etwa 60 Prozent). Am häufigsten sind Ertrinkungsunfälle und Stürze, gefolgt von Erstickung, Vergiftung und Verbrennungen bzw. Verbrühungen. Und fast bei jedem dieser Ereignisse wäre die erste Person an der Unfallstelle theoretisch in der Lage, mit den richtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen wichtige Akzente zu setzen oder eben sogar Leben zu retten.

Auch die Zahlen, die das Deutsche Ärzteblatt dazu veröffentlichte, sind erschreckend. Zwar gab in der Umfrage einer deutschen Krankenkasse die überwiegende Mehrheit an, schon einmal einen Erste-Hilfe-Kurs besucht zu haben, bei einem Viertel der Befragten lag dieser jedoch schon mehr als 20 Jahre zurück. Wahrscheinlich liegt das daran, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, vor der Führerscheinprüfung einen derartigen Kurs zu besuchen. Danach kümmert sich aber kaum noch jemand darum.

Wir sind aber unbedingt der Meinung, dass ein Erste-Hilfe-Kurs vor der Geburt eines Kindes genauso dazugehören sollte wie ein Geburtsvorbereitungskurs. Wir sehen es sogar noch strenger. Ein Erste-Hilfe-Kurs sollte, ebenso wie beim Autoführerschein, obligatorisch sein. Also wie eine Art Kinderführerschein. Das Angebot an Erste-Hilfe-Kursen ist mittlerweile reichlich. Viele Krankenhäuser und Geburtskliniken sowie das Deutsche Rote Kreuz bieten Elternkurse an. Damit können Sie kaum etwas falsch machen. Anders sieht es bei Online-Angeboten aus. Man muss teilweise gar nicht wenig Geld für eine Videodatei bezahlen, die sich als Erste-Hilfe-Kurs on demand bezeichnet. Hier können wir nur zur Vorsicht raten. Die Qualität dieser teilweise nicht von Notfall- oder Kindermediziner*innen angebotenen Kurse mag mangelhaft und das Geld nicht wert sein. Darüber hinaus sind solche Video-Tutorials gerade bei Erste-Hilfe-Maßnahmen, bei denen man »anpacken« muss, einem Kurs in persona immer unterlegen.

Der Erste-Hilfe-Kurs, den die Mutter des Kindes mit dem eingangs geschilderten Beinahe-Ertrinkungsunfall besucht hatte, war sein Geld mehr als wert. Das Kind konnte nach einer kurzen Beobachtungsphase das Krankenhaus unbeeinträchtigt und ohne jegliche Folgeerscheinungen wieder verlassen.

VERSCHLUCKEN

Babys, aber auch ältere Kinder, lieben es, Gegenstände in den Mund zu nehmen und daran zu nuckeln und zu kauen. Der Grund dafür ist einfach: Bei Kindern ist das Fühlen, also der Tastsinn, über Lippen und Zunge weitaus besser entwickelt als über die Finger, und auch das Sehen ist noch nicht die große Stärke kleiner Kinder. So sind sie darauf angewiesen, ihre Umgebung auch mit dem Mund zu erkunden, um sich durch das Ertasten eines Gegenstandes mit Lippen, Zunge und Gaumen ein Bild zu machen. In dieser Phase, die etwa bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres dauert, ist die Gefahr besonders groß, dass die Kinder Murmeln, Münzen oder kleine Spielzeugteile, die auf dem Boden liegen, verschlucken oder sogar aspirieren, also in die Luftröhre bekommen. Kann der Fremdkörper nicht mehr weiter hinuntergeschluckt oder wieder herausgehustet werden, kommt es zum Auftreten charakteristischer Anzeichen und Symptome: anhaltender Hustenreiz, Atemnot, ein Pfeifgeräusch beim Atmen und Rot- oder Blaufärbung des Gesichts, weil die Atmung aussetzt.

Ältere Kinder sollten Sie dann, genau wie Erwachsene, zunächst dazu auffordern, den Fremdkörper wieder herauszuhusten. Unterstützend können Sie mehrere Male (bis zu fünfmal) mit der flachen Hand auf den Rücken der vorgebeugten Person schlagen.

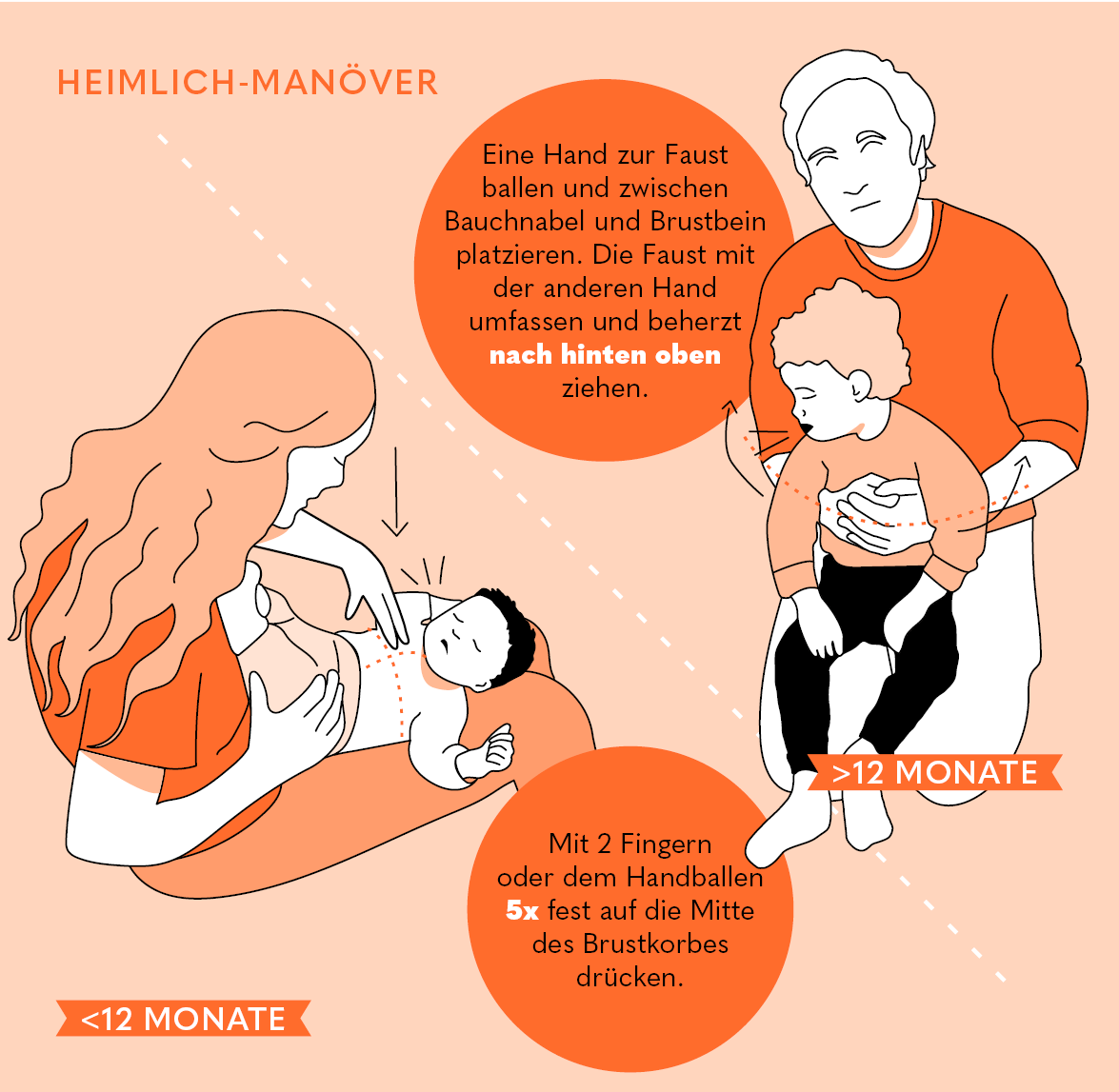

Ergibt sich aus diesen Maßnahmen keine Besserung, wählen Sie umgehend den Notruf, beruhigen Sie die betroffene Person, vor allem, wenn es sich um ein Kind handelt, und versuchen Sie in weiterer Folge, mit dem Heimlich-Griff den Fremdkörper zu lösen. Dazu platzieren Sie, hinter der Person stehend, Ihre Faust unterhalb des Rippenbogens. Mit der anderen Hand umfassen Sie Ihre Faust und ziehen diese bis zu fünfmal kräftig nach hinten oben in Richtung Ihrer eigenen Brust.

Aufgrund der Größenverhältnisse ist das Heimlich-Manöver bei Babys und kleinen Kindern so allerdings nicht möglich. Wenn Ihr Kind trotz Aufforderung nicht mehr effektiv hustet, gehen Sie folgendermaßen vor: Säuglinge sollten Sie bäuchlings auf Ihren ausgetreckten Arm legen (Kinder jenseits des 1. Lebensjahres auf den Oberschenkel), den Kopf etwas tiefer positioniert als den restlichen Körper. Dann klopfen Sie bis zu fünfmal zwischen die Schulterblätter des Kindes. Bleiben diese Maßnahmen ohne Erfolg und tritt keine Besserung ein, drehen Sie das Kind auf den Rücken und drücken mit zwei Fingern oder dem Handballen auf die Mitte des Brustbeins. Nur bei Kindern, die älter sind als ein Jahr, können Sie das Heimlich-Manöver durchführen. Tritt hierdurch keine Besserung ein, wechseln Sie die Handgriffe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ab.

Verliert das betroffene Kind das Bewusstsein, müssen Sie umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen.

Dieses Kapitel kann und soll natürlich den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses nicht ersetzen. Deshalb verzichten wir bewusst auf die Schilderung der notwendigen Maßnahmen für das Wiederbeleben.

SCHÄDELPRELLUNG UND SCHÄDEL-HIRN-TRAUMA

Als Florian mit seiner Frau und seinen ersten beiden Kindern mit dem Wohnwagen durch den Südwesten der USA fuhr, passierte es ausgerechnet am höchsten Aussichtspunkt des Grand Canyon: Ihre Tochter, die damals ein Jahr alt war, kippte rücklings aus dem Bett. Mit einem lauten Knall schlug ihr Hinterkopf auf dem Fußboden des Wohnmobils auf. Sie schrie sofort auf und begann zu weinen. Bekanntermaßen gibt es unendlich viele außergewöhnliche Aussichtspunkte am Grand Canyon, aber kaum medizinische Versorgung. Schon gar keine Kinderklinik, die ein Kind mit Schädel-Hirn-Trauma überwachen könnte. Und erst recht keine Neurochirurgie, die bei einer akut aufgetretenen Hirnblutung tätig werden müsste. So mussten Florian und seine Frau als Kinderarzt und Kinderkrankenschwester die Überwachung des Kindes selbst in die Hände nehmen, mit der Camping-Taschenlampe regelmäßig die Pupillenreaktion überprüfen und für die nächsten 24 Stunden eine Glasgow Coma Scale auf Walmart-Rechnungen dokumentieren. Anhand dieser Skala überwacht medizinisches Personal das Ausmaß einer Bewusstseinseinschränkung. Durch Objektivierung von verbaler und motorischer Reaktion sowie dem Augenöffnen kann eine Bewusstseinslage erkannt werden, die es beispielsweise notwendig macht, den Patienten oder die Patientin in ein künstliches Koma zu versetzen.

Doch lassen Sie uns mit dem Grundsätzlichen anfangen. Was verstehen wir eigentlich unter dem in der Überschrift angeführten Begriff Schädelprellung und was ist ein Schädel-Hirn-Trauma (SHT)? Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden?

AUF EINEN BLICK

Die Glasgow Coma Scale

Zur Abschätzung einer Bewusstseinsstörung von 3 (tiefes Koma) bis höchstens 15 Punkten (vollständig wach).

|

Punkte |

Augen öffnen |

Beste verbale Kommunikation |

Beste motorische Reaktion |

|---|---|---|---|

|

6 |

– |

– |

spontane Bewegungen |

|

5 |

– |

Plappern, Brabbeln, Sprechen |

auf Schmerzreiz, gezielt |

|

4 |

spontan |

Schreien, aber tröstbar |

auf Schmerzreiz, ungezielt |

|

3 |

auf Anschreien |

Schreien, untröstbar |

auf Schmerzreiz, Beugereaktion |

|

2 |

auf Schmerzreiz |

Stöhnen oder unverständliche Laute |

auf Schmerzreiz, Streckreaktion |

|

1 |

keine Reaktion |

keine verbale Reaktion |

keine Reaktion auf Schmerzreiz |

Schädelprellung wird definiert als eine Verletzung des Kopfes ohne Funktionsstörung oder strukturelle Schädigung des Gehirns. Was heißt das im Klartext? Eine Funktionsstörung des Gehirns sind beispielsweise ein Bewusstseinsverlust, Erbrechen, Seh-, Hör-, Sprach- oder Bewegungsstörungen, Lähmungen, Wesensänderungen oder Gedächtnisstörungen. Eine Hirnblutung wäre ein Beispiel für eine strukturelle Schädigung des Gehirns. Tritt eines der geschilderten Symptome nach einer Kopfverletzung auf, sprechen wir von einem Schädel-Hirn-Trauma.

Werden anhand der Glasgow Coma Scale 13 bis 15 Punkte erreicht, ist das Kind beinahe unbeeinträchtigt und man bezeichnet das Schädel-Hirn-Trauma als leicht. Ein mittelschweres SHT zeichnet sich ab, wenn das Kind 9 bis 12 Punkte erreicht und alles ab 8 Punkten abwärts nennen wir schweres SHT.

Häufig sind Eltern überrascht, wenn sie mit ihrem Kind in die Notfallambulanz gehen, weil es zum Beispiel von der Couch oder der Wickelkommode gefallen ist und der Arzt oder die Ärztin eine 24- bis 48-stündige stationäre Überwachung empfiehlt. Gerade wenn der erste Schock überwunden ist und sich alle Beteiligten von dem Sturz erholt haben, scheint für Eltern die Gefahr, dass etwas Schlimmeres passiert ist, gebannt zu sein. Doch im Gegensatz zu den Situationen, in denen ein Kind stationär aufgenommen wird, weil es ihm nicht gut geht, dient die stationäre Aufnahme bei einem Schädel-Hirn-Trauma zunächst lediglich der Überwachung. Der Grund liegt in der drohenden Dynamik der Ereignisse. Sollte das Kind beim Sturz eine Hirnblutung erlitten haben, so gilt: Je früher sich daraus Symptome entwickeln, desto schneller muss reagiert werden. Je schneller sich also eine Blutung ausbreitet, desto weniger Zeit bleibt, dem Gehirn noch ausreichend Platz zu schaffen. Wenn eine Blutung erst nach mehreren Tagen symptomatisch wird, weil es sich um eine kleine sogenannte Sickerblutung handelt, so bleibt etwas mehr Zeit, gegenzusteuern.

Wie schwer ein Schädel-Hirn-Trauma ist oder ob es zu einer Blutung gekommen ist, lässt sich von außen zunächst nicht abschätzen. Auch der Hergang oder die Sturzhöhe lassen keine automatischen Rückschlüsse zu. So gibt es Kinder, die nach einem Sturz aus dem ersten Stock ohne Schädel-Hirn-Trauma davongekommen sind, während ein anderes Kind eine schwere Hirnblutung davongetragen haben kann, nachdem es auf dem Pausenhof mit dem Kopf eines Mitschülers zusammengestoßen ist.

Daher ist es für Sie als Eltern wichtig, die Alarmsignale zu kennen, die auf eine schwere Gehirnerschütterung oder Schlimmeres hinweisen.

Auch hier gilt wie so oft: Je jünger das Kind, desto unspezifischer sind die Symptome und desto schwerer ist das Problem zu erkennen. Bei Säuglingen ist z. B. eine gespannte Fontanelle ein absolutes Warnsignal und das Kind sollte umgehend in eine kinderärztliche Klinik gebracht werden. Aufgrund der schwierigen Gemengelage müssen Säuglinge meistens sogar bei jedem Sturz auf den Kopf, auch ohne Anzeichen für ein SHT, zur Beobachtung in der Klinik bleiben.

AUF EINEN BLICK

Alarmzeichen für eine Bewusstseinsstörung bei Schädel-Hirn-Trauma

- verwaschene, undeutliche Sprache

- Benommenheit

- Verwirrtheit

- Doppelbilder

- Erbrechen

- Teilnahmslosigkeit

- Gedächtsnisverlust

VERGIFTUNGEN

Heutzutage wird von den Herstellern bei fast allen Produkten, nicht nur bei Lebensmitteln, auf das Aussehen geachtet. Haben Sie schon einmal wahrgenommen, welch schillernde und appetitliche Farben Reinigungs-, Geschirrspül- oder Waschmaschinentabs haben? Versetzen Sie sich nun in ein Kleinkind hinein, das eine Packung voll Reinigungsmittel findet. Die Frage, ob das Gefundene genauso gut schmeckt wie Bonbons, ist naheliegend – immerhin sieht es genauso schön und bunt aus.

Florians zweijähriger Sohn darf regelmäßig dabei helfen, den Tab in die Geschirrspülmaschine einzulegen. So soll dem Kind ganz klar und unspektakulär die korrekte Bestimmung der Tabs beigebracht werden. Sollte der Kleine also doch mal zufällig einen Reinigungstab finden, wird er nicht auf die Idee kommen, ihn in den Mund zu stecken oder zu essen, sondern sich eher einen Geschirrspüler suchen, um den Tab dort einzulegen.

Leider gibt es in jedem Haushalt zahllose Stoffe und Substanzen, die in großen oder auch kleinen Mengen zu schweren Vergiftungssymptomen führen können. Wie bereits erwähnt sämtliche Reinigungsmittel, Waschutensilien wie Shampoo oder Duschgel, aber auch Zahnpasta, Deodorant, Nagellack, Parfüm, Medikamente und vieles mehr. Und auch im Garten und im Park können Blätter oder Blüten von gewissen Pflanzen schwere gesundheitliche Schäden nach sich ziehen, wie zum Beispiel Goldregen, Tollkirsche und Eisenhut.

Besteht der Verdacht, dass ein Kind eine giftige Substanz zu sich genommen hat, greift auch das Personal in Notfallpraxen und Kinderkliniken schnell zum Telefon. Die Nummer der zuständigen Giftnotrufzentrale ist in jedem Notaufnahmetelefon fest eingespeichert. Die Mitarbeiter*innen der Giftnotrufzentralen haben Zugriff auf die wichtigsten Daten sämtlicher Inhaltsstoffe, die man sich vorstellen kann, und sprechen auch Empfehlungen über die weitere Handhabung und Vorgehensweise aus. Und auch auf den heimischen Kühlschränken sollte die Nummer einer der nachfolgenden Giftnotrufzentralen stehen, damit Sie im Unglücksfall schnell handeln können:

- Berlin: Tel.: 030/19240

- Bonn: Tel.: 0228/19240

- München: Tel.: 089/19240

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat im Internet außerdem eine aktuelle Liste der Giftnotrufzentralen und Giftinformationszentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz veröffentlicht. Dabei ist es nicht notwendig, dass Sie die geographisch nächste Zentrale anrufen. Wenn Sie in Berlin wohnen, können Sie trotzdem den Giftnotruf in München um Rat fragen – und umgekehrt.

AUF EINEN BLICK

Dos and Don’ts bei Vergiftungen

- Bewahren Sie die Verpackung der eingenommenen Substanz oder die Substanz selbst für spätere Rückfragen auf.

- Lösen Sie bei Ihrem Kind kein Erbrechen aus. Denn das Hochgewürgte kann je nach Substanz die Speiseröhre schädigen oder in Luftröhre und Lunge geraten. Sollte es von allein erbrechen, helfen Sie ihm, die dafür richtige Körperposition und Lage einzunehmen. Drehen Sie dem liegenden Kind den Kopf zur Seite und fangen Sie mit einem Gefäß oder einer Schale Erbrochenes auf. Wenn das Kind sitzt, beugen Sie seinen Kopf nach vorne und halten Sie die Stirn mit einer Hand fest.

- Kontrollieren Sie, ob im Mund gegebenenfalls noch Rückstände der giftigen Substanz vorhanden sind, und entfernen Sie diese.

- Geben Sie Ihrem Kind Wasser zu trinken, jedoch keine kohlensäurehaltigen Getränke und keine Milch.

- Aktivkohle oder entschäumende Mittel sollten nur nach Rücksprache mit Ärzt*innen oder dem Giftnotruf eingesetzt werden.

- Wurde das Gift über die Atemwege aufgenommen, beispielsweise in Form von Gas, dann sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind an die frische Luft kommt, oder öffnen Sie Fenster und Türen. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, da das giftige Gas nicht nur das Kind, das Sie vorgefunden haben, bewusstlos machen kann, sondern gegebenenfalls auch Sie (Selbstvergiftung).

STROMUNFÄLLE

Abgesehen von der Vorstellung in einer kinderärztlichen Praxis im Nachgang eines Stromunfalls gibt es eventuell auch akute Maßnahmen, die erforderlich sind. Sollte das Kind noch immer mit der Stromquelle in Kontakt stehen, achten Sie darauf, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen, und vermeiden Sie den Kontakt mit dem Strom. Ziehen Sie so schnell wie möglich den Stromstecker oder schalten Sie die Sicherung ab. Sollte das nicht möglich sein, versuchen Sie, das Kind mit einem nicht leitenden Gegenstand von der Stromquelle wegzuziehen.

Kinder, die unversehrt scheinen und vielleicht nur einen Stromschlag abbekommen haben, sollten trotzdem immer zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Hier wird das Kind umfassend durchgecheckt und vor allem auch auf Herzrhythmusstörungen, die Folge eines Stromunfalls sein können, untersucht. An den Ein- und Austrittsstellen des elektrischen Stromes kann es zu kleinen Verbrennungen an der Haut kommen. Diese Strommarken können helfen, den Stromweg durch den Körper nachzuvollziehen. Darüber hinaus liefern sie nicht selten das fehlende Puzzleteil bei einem vor der Steckdose sitzenden weinenden Kind, das außer »Aua-Finger!« keine weiteren sachdienlichen Hinweise zum Unfallhergang abgeben kann.

Gefahren im Haushalt minimieren –

den Wohnraum kindersicher machen

Ein Bekannter rief mich eines Tages völlig außer sich an. »Ich weiß nicht, was ich tun soll … Wir haben doch dieses Babyspielzeug, das immer so viel Krach macht … Ich hab’s eben unter dem Bett gefunden … Der Deckel vom Batteriefach ist weg – und eine Knopfbatterie fehlt. Du sagst doch immer, dass diese Dinger so gefährlich sind! Ich weiß nicht, ob Helena die Batterie verschluckt hat … Ich habe schon überall gesucht!«

Wir wechselten noch ein paar Sätze über das Telefon, die aber auch kein Licht ins Dunkel brachten und vor allem keine brauchbaren Informationen über den Verbleib der Knopfbatterie lieferten. Eine halbe Stunde später trafen wir uns in der Klinik und nach wenigen Minuten machte ich bereits eine Röntgenaufnahme von Helenas Oberkörper. Erfreulicherweise war darauf kein Röntgenschatten einer kreisrunden Knopfbatterie auszumachen und die beiden konnten beruhigt nach Hause fahren. Zwei Tage später stand Helena ganz stolz vor ihrer Mama und zeigte ihr, was sie in ihrem Schuh gefunden hatte: eine Knopfbatterie. Zum Glück dachte sie nicht einmal daran, sie in den Mund zu nehmen, und übergab sie vorbildlich ihren Eltern. Die beiden wussten, dass diese Geschichte auch anders hätte ausgehen können – mit einer Darmblutung und mehrfachen Operationen bis hin zur Gefahr des Verblutens –, weshalb sie sich nach diesem Erlebnis erneut auf die Suche nach Gefahrenquellen in ihrer Wohnung begaben. Dieses Mal mit ganz speziellem Fokus auf batteriebetriebenem Kinderspielzeug.

Geschichten wie diese sind heutzutage, wo es viel elektronisches Spielzeug und auch sonst unzählige Gefahrenquellen im Haushalt gibt, leider an der Tagesordnung. Und viel zu oft kommen die Beteiligten, allen voran die Kinder, nicht mit dem Schrecken davon, sondern erleiden Vergiftungen, Verbrennungen, Verätzungen oder Ähnliches. Aus diesem Grund besteht für junge Eltern die unbedingte Notwendigkeit, ihre Wohnung, die bis vor Kurzem noch für zwei Erwachsene ausgelegt war, kindersicher zu machen. Doch das ist schwieriger, als man denkt: Wo fange ich an? Worauf muss ich achten? Was sind Gefahrenquellen im Haushalt?

Eine gute Strategie, um solche Gefahrenquellen für ein Kind zu identifizieren, ist, den Blickwinkel des Kindes einzunehmen und die Umwelt durch seine Augen zu betrachten. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

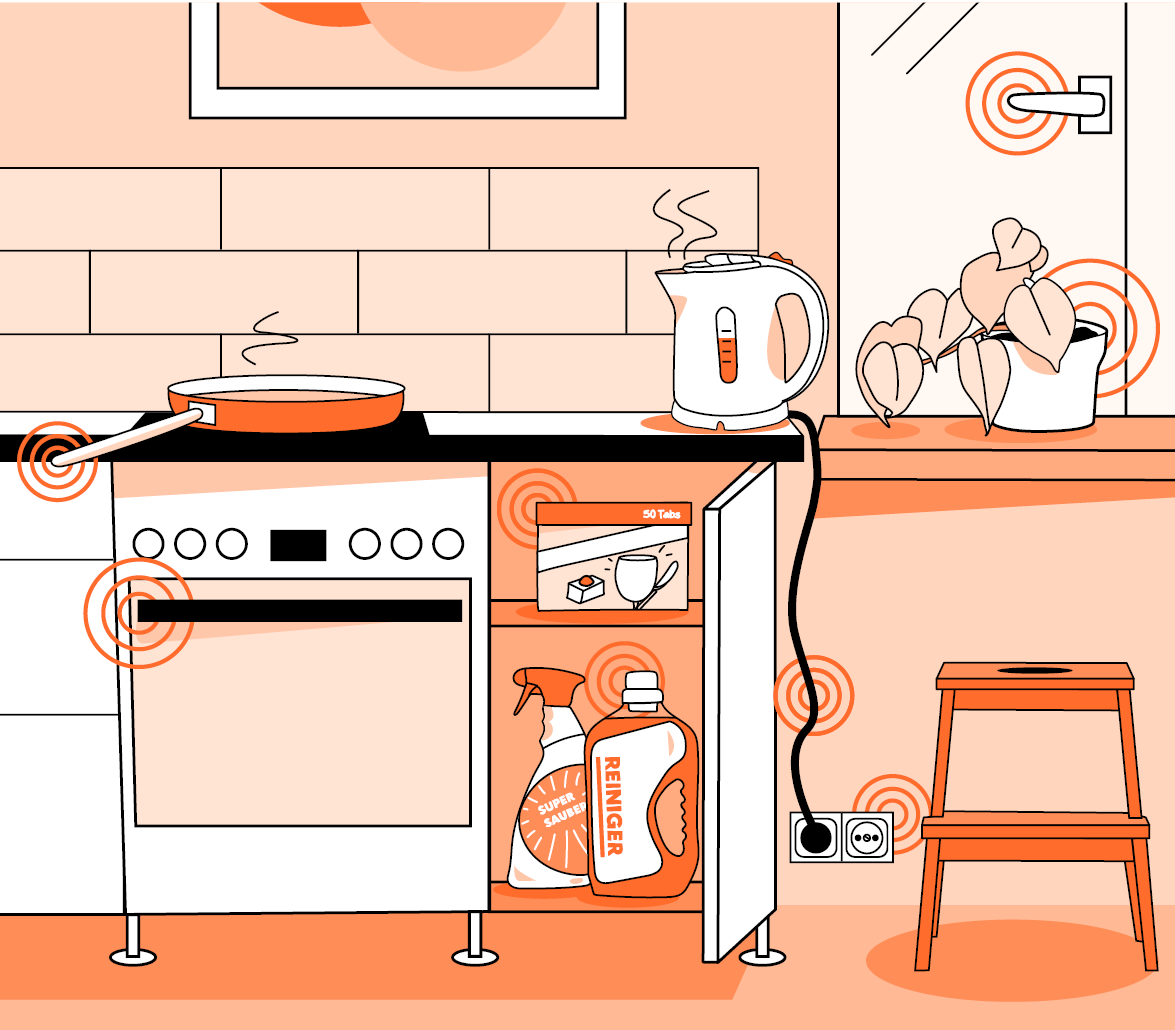

Begeben Sie sich im Wohnzimmer, in der Küche, im Badezimmer und im Kinderzimmer buchstäblich in die Position des Kindes. Krabbeln Sie auf allen vieren oder – noch besser – robben Sie auf dem Bauch durch die Wohnung. Es mag ein eigentümlicher Anblick sein (es muss Sie ja niemand dabei beobachten), aber das kann dabei helfen, viele Gefahrenquellen zu identifizieren.

Hierzu zählen zum Beispiel die untersten Fächer des Bücherregals, in denen Glasvasen und Briefbeschwerer (wie bitte? Sie haben keinen Briefbeschwerer?) stehen, der Unterschrank in der Küche mit den Geschirrspültabs, die Klobürste neben der Toilette, die Schublade im Bad mit der Nagelschere und den Kosmetikartikeln – und natürlich die unzähligen Steckdosen. All das gehört zum Alltag der Erwachsenen, aber nicht in die Reichweite von Kindern.

STROM

Fangen wir mit den unzähligen Stromquellen in einem Haushalt an.

Diese üben eine fast magische Anziehungskraft auf Kinder aus. Davon weiß Florian ein Lied zu singen. Aber ausnahmsweise nicht durch seine Kinder, sondern aus eigener Erfahrung. Im Alter von neun Jahren zog er mit seiner Familie in eine andere Stadt. Am Umzugswochenende waren alle Beteiligten mit dem Transport der Einrichtung beschäftigt, als Florian einen kleinen Schraubenzieher fand. Wie ferngesteuert nahm er das Werkzeug und steckte es in eine Steckdose. Einfach so. Warum er das tat, kann er sich heute auch nicht mehr erklären, aber irgendwie weckt so ein Loch in der Wand offenbar den Entdeckergeist. Bevor Florian einen Stromschlag bekommen konnte, der wahrscheinlich lebensgefährlich gewesen wäre, wurde sein Treiben von einem Erwachsenen entdeckt. Der Schraubenzieher wurde ihm weggenommen, und er wurde aufgefordert, sich stattdessen nützlich zu machen. So wie derartige Beinaheunfälle eben enden.

Wenn Strom durch den menschlichen Körper fließt, kann das dramatische Folgen haben. Zum einen können dadurch die Muskeln verkrampfen. Besonders ungünstig ist das, wenn man eine Stromquelle mit der bloßen Hand anfasst und daraufhin die Muskeln der Hand so stark kontrahieren, dass die Stromquelle nicht wieder losgelassen werden kann. In diesem Fall sollte die zu Hilfe eilende Person versuchen, das Unfallopfer mit einem Gegenstand aus nicht leitendem Material (Gummi oder Holz) von der Stromquelle zu wischen. Bei den wenigsten Stromunfällen kommt es glücklicherweise zu einer Schädigung des Herzens. Im Extremfall sind jedoch ein Herzstillstand und Bewusstseinsverlust die Folgen. Denn ein weiterer Muskel, der sich durch den Stromschlag plötzlich zusammenzieht und somit aus seinem Rhythmus geworfen wird, ist der Herzmuskel. Im Extremfall kann durch den Stromschlag Kammerflimmern ausgelöst werden, ein Zustand, in dem das Herz sich zwar kraftlos, aber dafür viel zu oft zusammenzieht. Die dramatische Folge ist ein Kreislaufzusammenbruch und möglicherweise der Tod. Ebenso lebensgefährlich ist eine Beeinträchtigung der Atemmuskulatur. Wenn diese sich aufgrund des Stromflusses zusammenzieht und nicht mehr entspannt, droht qualvolles Ersticken.

Um solche dramatischen Situationen zu verhindern, bringen Sie an jeder Steckdose, die vom Boden aus erreichbar ist, eine Schutzblende an. Am praktischsten sind solche, die durch einen einfachen Dreh des Steckers um 90 Grad geöffnet werden können. Im Vergleich dazu eher unhandlich sind Blenden, die jedes Mal entfernt und wieder eingesetzt werden müssen. Zur Benutzung sind hier zusätzliche Handgriffe notwendig und die Gefahr ist hoch, dass das Wiedereinsetzen vergessen wird und die Steckdose infolgedessen erneut freiliegt.

ELEKTROGERÄTE

Elektrogeräte, die am Strom hängen, sind gleich mehrfache Gefahrenquellen. Der Föhn, das Radio, der Wasserkocher, das Bügeleisen oder auch der Toaster befinden sich zwar in der Regel in unerreichbarer Höhe, doch häufig hängt das dazugehörige Stromkabel bis auf den Boden. Nun kann es passieren, dass ein Kind damit spielt oder sich daran hochziehen möchte – und ihm das ganze Gerät auf den Kopf fällt. Bei großen Geräten wie einem Föhn, Radio oder Mixer kann das Verletzungen wie Platzwunden zur Folge haben. Sollte das Gerät das Kind glücklicherweise verfehlen, so besteht dennoch die Gefahr, dass es durch einen einfachen, vielleicht auch nur zufälligen Knopfdruck in Betrieb genommen wird. Das kann zu Verbrennungen durch einen Föhn oder zu schweren Verletzungen durch einen Stabmixer führen.

Auch Ladekabel von Handys, Tablets oder Laptops sollten nicht am Stromnetz angeschlossen herumliegen. Kinder erforschen ihre Umgebung nicht nur in der oralen Phase am liebsten, indem sie möglichst alles in den Mund nehmen und darauf herumlutschen oder -kauen. Bei dadurch feucht gewordenen Endstücken von Ladekabeln kann es zu einem unangenehmen bis schmerzhaften Stromfluss kommen.

BATTERIEN

Eine Gefahr, die in der Allgemeinbevölkerung meistens gar nicht als solche wahrgenommen wird, ist das schon angesprochene Verschlucken von Batterien: die Batterieingestion. Die Annahme, dass so eine Batterie nach einer gewissen Zeit auf natürlichem Weg wieder ausgeschieden wird und demnach nicht der Rede wert ist, ist schlichtweg FALSCH!

Gefährlich sind verschluckte Batterien vor allem dann, wenn sie mit einer feuchten Oberfläche in Kontakt geraten und so ein Stromfluss entsteht. Zudem kann die Oberfläche der Batterie erodieren, sich also auflösen, wodurch eine zusätzliche, ätzende chemische Reaktion entsteht. Ab diesem Moment bleibt dann nicht mehr viel Zeit. Innerhalb weniger Minuten kann die durch die Reaktion entstandene Säure ein Loch in die Speiseröhre fressen. Es kann sogar dazu kommen, dass in der Nähe liegende große Blutgefäße angefressen werden und so eine lebensbedrohliche Blutung ausgelöst wird. Zusätzlich können die chemischen Substanzen zusammen mit vermehrtem Speichel und Sekret die Speiseröhre herablaufen und langstreckige Verätzungen verursachen. Diese langen Verätzungen können zu schwerer Narbenbildung und einer Verengung der Speiseröhre führen, sodass im Verlauf das Schlucken nicht mehr ausreichend möglich ist.

Besonders gefährlich – teilweise lebensgefährlich – sind Knopfbatterien, da sie besonders leicht verschluckt werden können und der breite Durchmesser dazu führen kann, dass sie in der Speiseröhre hängen bleiben. Zudem liegen bei diesen Batterien Plus- und Minuspol sehr nahe beieinander, was das größte Gefahrenpotenzial birgt. Die feuchte Schleimhaut der Speiseröhre legt sich nun auf beide Seiten der Batterie, und so kommt es zu einem Stromfluss zwischen Plus- und Minuspol der Knopfbatterie. Dieser dauerhafte Stromfluss führt bereits nach wenigen Minuten zu einer Veränderung der Schleimhaut und schließlich zu Verätzungen und schweren Schäden an angrenzenden Blutgefäßen oder Organen. Zwar ist der Schaden umso größer, je voller geladen die verschluckte Batterie ist, aber auch vermeintlich entladene Batterien, die im Spielgerät nicht mehr genug Energie liefern, können schwere Schäden verursachen. Größere, zylindrisch geformte Batterien sind weniger problematisch, da Plus- und Minuspol weiter voneinander entfernt sind und sie durch ihren schmalen Durchmesser seltener in der Speiseröhre hängen bleiben können. Diese werden tatsächlich meist ohne Probleme einfach wieder ausgeschieden.

Typische Symptome nach dem Verschlucken einer Batterie sind Husten, Würgen, vermehrter Speichelfluss und blutiges Erbrechen.

Sollten Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind eine Batterie verschluckt hat, verlieren Sie keine Zeit und bringen Sie es umgehend in die nächstgelegene Kinderklinik. Wenn dort mittels Röntgen des Brustkorbs die Batterie entdeckt wird, muss sie sofort entfernt werden.

Unser eindringlicher Appell lautet: Bewahren Sie Ihre Batterievorräte an einem sicheren Ort auf und achten Sie bei Spielzeug darauf, dass das Batteriefach mit einer Schraube oder Ähnlichem gesichert ist.

BIS EINER WEINT: GESCHWISTERKINDER

Eine weitere, oftmals unterschätzte Gefahrenquelle sind die Geschwisterkinder, und das in unterschiedlichsten Lebenslagen. Gerade im Kindergarten- und Schulkindalter lieben Geschwister es, gemeinsam zu baden. Während Kinder, die noch nicht schwimmen können, natürlich keine Sekunde aus den Augen gelassen werden dürfen, kommt es schon mal vor, dass ältere Kinder gefühlt stundenlang in der Badewanne spielen und ein Elternteil mit einem Ohr wachsam ist. Der Fantasie ist oft kaum eine Grenze gesetzt und alles Mögliche wird als Wasserspielzeug benutzt: Becher, Besteck, Spielzeugautos, ja teilweise ganze Puppenhäuser. Achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass auf keinen Fall ein Föhn an die Steckdose angeschlossen ist. Sollte nämlich ein Geschwisterkind, das sich nicht in der Badewanne befindet, auf die Idee kommen, auch dieses Utensil zum (Wasser-)Spielzeug umzufunktionieren, könnte das in einer Katastrophe enden.

Eine weitere Gefahrenquelle ist das Spielzeug der älteren Geschwister. Kleine Lego-Steinchen vom großen Bruder können verschluckt, an einem ungesichert auf dem Boden liegenden Holzschnitzmesser kann sich geschnitten werden. Aus elektrischem Spielzeug, das sich in greifbarer Nähe befindet, kann eine Knopfbatterie entfernt werden, und auch Murmeln können im Mund landen. Sie sehen, der Gefahren-Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

Aber natürlich müssen eine gewisse Realität und Lebbarkeit eingehalten werden. Auch ältere Geschwisterkinder brauchen altersgerechtes Spielzeug, und Sie können den Nachwuchs natürlich auch nicht aus den Kinderzimmern der älteren Brüder und Schwestern fernhalten.

FENSTER, TÜREN UND BALKONE

Gerade in der sonnigen Jahreszeit ist es toll, einen Balkon zu haben. Wenn er groß genug ist, kann die Familie im Freien gemeinsam essen, oder ein kleines Planschbecken sorgt an heißen Tagen für eine willkommene Abkühlung. Die Kehrseite der Medaille ist die Gefahr, die von ungesicherten Balkongittern und -geländern ausgeht.

Achten Sie deshalb unbedingt darauf, dass die Abstände der Balkongitterstäbe so gering sind, dass kein Kinderkopf hindurchpasst. Der Kopf ist bei kleinen Kindern breiter als der restliche Körper. Das bedeutet, dass überall dort, wo der Kopf hindurchpasst, auch das restliche Kind genug Platz hat. Sollte das der Fall sein, dürfen Sie Ihrem Kind keinesfalls auch nur eine Sekunde den Rücken zudrehen, wenn es sich mit Ihnen auf dem Balkon befindet. Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, sich als Heimwerker*in zu betätigen, um das Balkongeländer kindersicher zu machen, lassen Sie Ihre Idee bitte zumindest vom Partner*innen-TÜV des anderen Elternteils abnehmen. Sie sollen den Wohnbereich ja schließlich nicht unsicherer machen, als er vorher war.

Wenn die Kinder dann ein Alter erreichen, in dem Kopf und Körper keineswegs mehr durch ein Balkongeländer passen, ergibt sich sogleich das nächste Problem: Die Kinder werden mobiler und können nun auf und über Hindernisse klettern, wie zum Beispiel Möbel oder Geländer. Außerdem werden sie natürlich auch schlauer: Um besonders hohe Hindernisse zu überwinden, werden Kisten, Stühle, Bobbycars oder sogar Staubsauger zu Tritthilfen umfunktioniert.

Selbst wenn Ihre eigenen vier Wände kindersicher sind, so lauern dann im Urlaub die gleichen Gefahren. Achten Sie deshalb bei der Wahl Ihres Feriendomizils unbedingt auf die Kindertauglichkeit. Florian kann aus eigener Erfahrung berichten, dass sich Urlaubsunterkünfte, die explizit als familien- und kindergeeignet angepriesen werden, bei genauerem Hinsehen oftmals als das genaue Gegenteil entpuppen.

Achten Sie bei der Außenansicht darauf, wie weit der Abstand der Streben des Balkon- oder Treppengeländers ist und wie viel Abstand sie zum Boden aufweisen. Ein Pool direkt vor der Ferienunterkunft kann der pure Luxus sein. Ist dieser jedoch ungesichert und Ihre Kinder können noch nicht schwimmen, werden Sie im wohlverdienten Urlaub keine ruhige Minute haben. Es lohnt sich also, bei der Wahl des Feriendomizils sämtliche vorhandenen Fotos genauestens auf diese Aspekte hin zu prüfen.

Womit wir beim nächsten Thema wären: Nicht nur im Urlaub, sondern auch im täglichen Leben sind Fenster und Türen die Verbindung zur Außenwelt. Trotzdem oder genau deshalb stellen sie eine weitere Gefahrenquelle dar – ganz besonders für kleine Kinder. Unvergessen bleibt eine Meldung aus Kanada aus dem Jahr 2015: Elijah, ein dreijähriger Junge, öffnete unbemerkt die Haustür und verließ das Haus. Unglücklicherweise herrschten draußen minus 30 Grad und es war spätnachts. Die Tür, die das Kind von innen ohne Probleme öffnen konnte, verriegelte sich hinter ihm automatisch und konnte so von außen nicht mehr geöffnet werden. Der kleine Junge verlor offensichtlich die Orientierung und erfror schließlich einige hundert Meter vom Haus entfernt. Was für ein unvorstellbares Schicksal.

Eine Methode, gerade die Kleinsten daran zu hindern, unbemerkt Türen zu öffnen, ist, die Türklinke um 90 Grad nach oben gedreht anzubringen. Bei einer normalen Türklinke reicht es aus, wenn das Kind diese gerade so erreicht und etwas nach unten zieht, damit die Tür aufspringt. Bei der 90-Grad-Variante sind einige zusätzliche Zentimeter Körperlänge und eine ganz andere Krafteinwirkung notwendig.

Ihre Fenster und Balkontüren sollten Sie hingegen gänzlich gegen kindliches Öffnen sichern. Hierfür gibt es entweder eigens konzipierte Griffe mit inkludierter Kindersicherung oder Sie können eine Kindersicherung nachrüsten. Auch wenn das Fensteröffnen für Erwachsene dadurch etwas mühsamer ist, weil ein Handgriff mehr benötigt wird, kann eine solche Vorrichtung Leben retten. Denn alles Mögliche kann ein kleines Kind dazu bringen, sich aus dem Fenster zu lehnen: ein Blatt im Wind, ein Käfer oder eine Ameise, die auf der Fensterbank krabbeln, oder einfach nur ein neugieriger Blick auf die Straße. Die dramatischen Folgen kennen viele Intensivmediziner*innen und Kinderärzt*innen aus dem Schockraum – und leider passiert häufig weitaus Schlimmeres als einfach nur ein Knochenbruch.

Darüber hinaus können Sie mit einfachen Hilfsmitteln gegen weitere kleine oder auch größere Unfälle vorbeugen. Gerade in einem Alter, in dem Kinder kaum daran zu hindern sind, sämtliche Wege rennend zurückzulegen, sollten Sie versuchen, neuralgische Punkte, wie zum Beispiel eine sehr schön anzuschauende, aber möglicherweise doch sehr rutschige Holztreppe in puncto Grip zu verbessern. Selbstklebende Antirutschstreifen auf der Vorderkante der Stufen können den einen oder anderen Ausrutscher und schmerzhaften Sturz auf der Treppe verhindern.

Sollte Ihr Heim außerdem mit einem Fliesenboden ausgestattet sein, so sollten rutschfeste Socken und Hausschuhe gerade im Kindergartenalter nicht fehlen.

Verstehen Sie diese Tipps nicht falsch. Wir wollen nicht, dass Ihr Kind jahrelang in Watte beziehungsweise in rutschfeste Socken gepackt wird. Natürlich gehört es zum Lernprozess und zur Beherrschung des eigenen Körpers dazu, dass man im Laufe der Zeit auch auf rutschigem Untergrund die Kontrolle behält. Wir sprechen vielmehr von einem Alter, in dem das Laufen selbst ohnehin noch genug Probleme macht. Da sollte nicht auch noch der Untergrund zu zusätzlichen Frustrationen und vielleicht sogar Platzwunden führen.

VERBRENNUNGEN UND VERBRÜHUNGEN

Verbrennungen und Verbrühungen durch heiße Flüssigkeiten zählen zu den häufigsten Verletzungen von Kindern im Haushalt – und auch zu den unangenehmsten.

Die heißen Quellen sind mannigfaltig und fast unzählig: Kochtöpfe auf dem Herd, eine Kaffeetasse, ein Suppenteller, ein Wasserkocher oder einfach nur das heiße Wasser aus der Leitung.

Hier lohnt es sich wieder, die Welt beziehungsweise in diesem Fall die Bedienung von Wasserleitungen aus der Sicht des Kindes zu sehen. Für uns Erwachsene ist es sonnenklar, dass wir den Hebel für kaltes Wasser zur blauen und für heißes zur roten Farbe drehen. Viele Kinder kennen diese Eigenheit der Warm- und Kaltwasserversorgung eines Haushalts natürlich noch nicht. Wenn ein Kind den Wasserhahn aufdreht, um sich ein Glas mit Wasser zu füllen, so achtet es möglicherweise nicht darauf, auf welcher Temperatur dieser steht. Daher gilt: Auch wenn Ihre Bedürfnisse vielleicht andersgeartet sind, so sollten Sie Ihr Untertischgerät oder Ihren Durchlauferhitzer aus dem oben genannten Grund nie auf mehr als 40 Grad einstellen.

Beim Herd ist es besonders wichtig, bereits früh klare Regeln aufzustellen. Sowohl der Herd als auch der Backofen sollten für ein Kind von Anfang an und in jedem Zustand ein Tabu bleiben. Auch im ausgeschalteten Zustand sollten Sie Ihrem Kind nie erlauben, an den Knöpfen und Drehschaltern herumzuspielen. Wenn Ihr Kind Ihnen in der Küche beim Kochen oder Backen hilft (was eine tolle Sache für alle Beteiligten ist – außer für die Person, die am Ende alles sauber machen muss), benötigt es unter Umständen ein kleines Treppchen, um die Arbeitsfläche zu erreichen. In dem Fall sollten Sie darauf achten, dass dies in ausreichendem Abstand zum Herd und zum Backrohr steht.

Sollte es doch zu einer Verbrennung, Verbrühung oder Brandverletzung kommen, so ist rasches Handeln erforderlich. Zunächst müssen Sie dafür sorgen, dass die Hitzeeinwirkung so schnell wie möglich gestoppt wird. Beispielsweise muss Kleidung, die mit heißer Flüssigkeit durchtränkt ist, rasch ausgezogen werden, sofern sie nicht mit der Haut verklebt ist.

Die Größe der verbrühten Fläche und das Ausmaß geben die weiteren Schritte vor. Kleinflächige Verbrennungen können mit mäßig kühlem bis kaltem – aber nicht eiskaltem – Wasser vorsichtig gekühlt werden. Kaltes Wasser aus der Leitung hat hierfür die optimale Temperatur. Eiskaltes Wasser hingegen eignet sich nicht zum Kühlen! Studien haben gezeigt, dass 16 Grad handwarmes Wasser, das man für 20 Minuten über die Verbrennung laufen lässt, den Heilungsprozess positiv beeinflussen kann. Führen Sie diese Maßnahme aber nur bei kleinflächigen Verbrennungen durch – und nicht bei Säuglingen! Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein Kind zusätzlich zur Verbrühung noch unterkühlt und der Kreislauf dadurch ungünstig beeinträchtigt wird.

Vermeiden Sie es außerdem, irgendwelche Substanzen oder Verbände direkt auf die verletzte Stelle aufzutragen. Weder Puder noch Mehl oder Brandsalben haben auf frischen Verbrennungen etwas zu suchen. All diese Stoffe verschlechtern die Wundheilung und reduzieren die Sauerstoffdurchlässigkeit der Haut, die zur Heilung notwendig ist. Verbände und Wickel können mit der Wundfläche verkleben.

Legen Sie keine Kühlpads oder Eiswürfel auf die verbrannten Stellen, da hierdurch die Durchblutung und dadurch der Heilungsprozess verschlechtert wird und es zu Verunreinigungen der Wunde kommen kann. Die Einwirkung von Eis und eiskalten Gegenständen oder Wasser kann außerdem schlicht und einfach schmerzhaft sein.

Um die Zeit bis zum Eintreffen in der Kinderklinik bei schweren und großflächigen Verbrennungen zu überbrücken, können Sie handelsübliche Frischhaltefolie auf oder um die verletzte Hautstelle wickeln. Das schützt gegen Schmutz und Bakterien, die bei größeren Verbrennungen eine problematische Folge sein können, und verhindert außerdem ein Verkleben mit Kleidungsstücken.

Sollten sich bereits erste Brandblasen auf der Haut gebildet haben, dürfen Sie diese keinesfalls mit einer Nadel, Pinzette oder Ähnlichem öffnen. Wenn Sie eine Klinik aufgesucht haben, werden das die Mediziner*innen übernehmen – allerdings unter bestmöglichen hygienischen Bedingungen, wie Sie sie zu Hause nicht vorfinden können. Eine saubere, aber auch gründliche Erstversorgung von Verbrennungen und Verbrühungen ist Grundvoraussetzung für eine möglichst komplikationslose Wundheilung.

Vorsorgeuntersuchungen – wann, wie oft, warum?

Eine der wichtigsten, vermeintlich unscheinbarsten, aber auch schwierigsten Entscheidungen ist die für den richtigen Kinderarzt oder die richtige Kinderärztin. Nur mit jemand Erfahrenem an Ihrer Seite können Sie Erkrankungen oder Entwicklungsverzögerungen frühestmöglich erkennen. Und wenn Sie Glück (oder eben das richtige Händchen bei der Arztwahl) haben, kann eine Bindung für die gesamte Kindheit und Jugend Ihres Nachwuchses entstehen.

Vielleicht sind Sie gerade jetzt auf der Suche nach einer (neuen) Kinderarztpraxis und fragen sich, wie Sie die richtige finden sollen. Als Erstes würden wir raten, im Freundeskreis herumzufragen. Wenn Freunde oder Bekannte von Ihnen mit ihrer Praxis zufrieden sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch Sie sich mit dem Arzt oder der Ärztin gut verstehen werden. Noch deutlicher wird es im Umkehrschluss: Wenn Ihre beste Freundin mit einer Kinderarztpraxis unzufrieden ist, scheidet diese für Sie wahrscheinlich automatisch aus, richtig? Bewertungen von Suchmaschinen oder Ärztebewertungsportalen sind unserer Meinung nach kritisch zu sehen. Nur zu gut kennen wir wirklich kompetente, nette und großartige niedergelassene Kinderärzt*innen, um die man laut Google-Bewertung aber besser einen weiten Bogen macht. Und umgekehrt genauso. Wie das zustande kommt, entzieht sich unserer Kenntnis, aber ausschlaggebend für die Wahl Ihrer kinderärztlichen Praxis sollte es nicht sein.

Wie Sie schon bald nach der Geburt feststellen werden, sind Kinderärzt*innen nicht nur da, um Ihrem Kind zu helfen, wenn es ihm schlecht geht. Gar nicht so selten werden Sie die Kinderarztpraxis auch aufsuchen, wenn alles in Ordnung ist. Kein Rotz, kein Ausschlag, kein Fieber. »Und dann willst du dich auch noch ins volle Wartezimmer setzen? Neben all die schniefenden und hustenden Kinder? Und deinem Kind auch noch eine Spritze geben lassen?« Ja, genau so wird das ablaufen. »Wird das wenigstens vertuscht und niemand erfährt davon?« Ganz im Gegenteil! Danach wird alles fein säuberlich in einem Heft dokumentiert und festgehalten. Und das Ganze nennt sich Vorsorgeuntersuchung.

Jedes Kind ist anders und entwickelt sich unterschiedlich schnell. Während sich der eine Junge erst mit 16 Monaten dazu bequemt, auf den eigenen zwei Beinen zu laufen, löst ein anderes Mädchen Staunen und Glückseligkeit in der Verwandtschaft aus, wenn es bereits mit 8 Monaten die ersten Schritte macht. Und das Kind, das erst mit 13 Monaten den ersten Zahn bekommen hat, spricht dafür mit 2 Jahren schon wie ein vierjähriges. Aber was davon ist noch normal? Woher sollen Eltern wissen, ob die Entwicklung ihres Kindes im Rahmen ist oder ob es vielleicht doch etwas Hilfe und Unterstützung (Förderung) benötigt?

Genau zur Beantwortung dieser Fragen wurden die Vorsorgeuntersuchungen entwickelt. Dadurch sollen regelmäßig und in sämtlichen Altersstufen Abweichungen von einer normalen Entwicklung aufgedeckt werden, damit notwendige Therapien oder Förderungen schnellstmöglich in die Wege geleitet werden können.

AUF EINEN BLICK

Der Apgar-Score