Die fünfte Sektion der Sammlung bilden neun Epigramme über Statuen und über die Künstler, die sie geschaffen haben. Beschreibungen von Kunstwerken finden sich von Homer bis in die Spätantike in allen Gattungen der antiken Literatur.1 Meistens sind sie, wie das erste und berühmteste Beispiel – die Schildbeschreibung im 18. Buch der Ilias – nicht selbstständig, sondern eingebettet in einen größeren Zusammenhang,2 und meistens handelt es sich um Produkte des Kunsthandwerks wie Waffen, Kleidung und Schmuck, Gefäße und Gewebe, aber auch Bauten und Gärten, die mehr oder minder detailliert beschrieben werden. Beschreibungen von Kunstwerken im engeren Sinne des Wortes, d.h. Statuen und Reliefs oder Gemälde, sind lange Zeit rar. In größerer Zahl finden sie sich nur in einer Gattung: dem Epigramm.

Aus der alten Verbindung von Kunstwerk und auf das Kunstwerk bzw. seine Basis gesetzter Auf-Schrift (epi-gramma), die den Betrachter über Stifter, Anlass und Künstler informiert, entsteht mit der Entwicklung des Epigramms zu einer selbständigen literarischen Form das sogenannte ekphrastische Epigramm,3 das dem Leser das Kunstwerk, das er nun nicht mehr vor Augen hat, in Erinnerung ruft bzw. ihn dazu einlädt, es sich vorzustellen. Die ältesten erhaltenen Beispiele solcher Kunstepigramme stammen aus frühhellenistischer Zeit.4 Ihre kleine Zahl ist, wenn man zu den Andriantopoiika noch die Lithika und die zahlreichen ekphrastischen Epigramme in anderen Sektionen (vor allem in den Hippika) hinzunimmt5, durch den Fund des Mailänder Poseidipp-Papyrus mehr als verdreifacht worden. Ab dem 3. Jh. v. Chr. hat sich das ekphrastische Epigramm offenbar wachsender Beliebtheit erfreut.6 In der Anthologia Palatina (AP), in der frühere Epigrammsammlungen zusammengeflossen sind, finden sich |248|Hunderte von Epigrammen auf Kunstwerke.7 Ein großer Teil von ihnen sind Epigramme auf Statuen wie die Andriantopoiika Poseidipps.

Die neun Gedichte der Sektion sind offenbar sorgfältig arrangiert. In einer ersten Gruppe von vier Epigrammen rahmen zwei Epigramme, die Lysipp allgemein (62) bzw. eine seiner vielen Alexanderstatuen (65) rühmen, zwei Epigramme auf Statuen von Künstlern, die nach Lysipp (63: Hekataios) bzw. vor ihm (64: Kresilas) gearbeitet haben. Es folgt eine zweite Gruppe von vier Epigrammen. Dieses Mal rahmen zwei Gedichte auf Werke Myrons (66 und 69) zwei Epigramme auf Statuen von Künstlern, die vor Myron (67: Theodoros) bzw. nach ihm (68: Chares) tätig gewesen sind. Den Abschluss bildet ein Epigramm, das, wenn der stark zerstörte Text nicht täuscht, den Zyklus dadurch abrundet, dass es – wie das erste – Polyklet und Lysipp miteinander konfrontiert und – wie das erste – Lysipp den Vorzug gibt.8

62 Lysipp und Polyklet

63 Hekataios’ Philitas

64 Kresilas’ Idomeneus und Meriones

65 Lysipps Alexander

66 Myrons Kuh

67 Theodoros’ Quadriga (Selbstporträt)

68 Chares’ Koloss von Rhodos

69 Myrons Tydeus

70 Lysipp und Polyklet

Auch untereinander sind die neun Epigramme thematisch und motivisch verknüpft: So sind z.B. die inneren Paare der beiden Vierergruppen durch Parallele und Kontrast miteinander verbunden: Während 63 ausdrücklich betont, dass Hekataios bei seiner Gestaltung des Philitas auf jeden heroischen Zug verzichtet hat, präsentiert 64 mit Idomeneus und Meriones zwei homerische Heroen; auf der anderen Seite spielen beide Epigramme mit dem Topos der Lebensechtheit (und vielleicht auch beide mit dem Motiv der sprechenden Statue).9 67 und 68 stellen Werke des ältesten und des jüngsten Künstlers nebeneinander und bilden zudem mit dem Miniaturwagen des Theodoros und dem Koloss des Chares einen starken Kontrast; auf der anderen Seite thematisieren beide mit Maß und Kunstfertigkeit (techne) dieselben Aspekte der Bildhauerkunst.

Die sorgfältig geplante Anordnung der neun Epigramme und die Tatsache, dass nicht alle Kunstepigramme Poseidipps Teil der Andriantopoiika sind,10 legt den Schluss nahe, dass es der Autor selber war, der den kleinen Zyklus zusammengestellt hat.11 Ob die Texte zu verschiedenen Anlässen geschrieben und dann zusammengestellt worden sind oder gleich als Zyklus gedacht |249|und verfasst wurden, lässt sich nicht entscheiden.12 Auch von Poseidipps Zeitgenossin Nossis ist eine Reihe von ekphrastischen Epigrammen erhalten, die wahrscheinlich aus einem von der Dichterin selbst komponierten Gedichtbuch stammen.13 Der Unterschied zu den Andriantopoiika ist allerdings eklatant: Die sechs kurzen Epigramme auf Weihgeschenke in einem imaginären Aphroditeheiligtum bilden keine mit Bedacht strukturierte Einheit, sind thematisch weit weniger homogen, sprechen in den Fällen, in denen es sich um Kunstwerke im engeren Sinne des Wortes handelt, eher implizit von der künstlerischen Leistung und vor allem: sie nennen, anders als Poseidipp, nicht den Künstler, der das Weihgeschenk geschaffen hat.14

Mit der namentlichen Nennung der jeweiligen Künstler unterscheiden sich Poseidipps Andriantopoiika auch von den meisten anderen der zahlreichen erhaltenen ekphrastischen Epigramme. Der wichtigste der Künstler, die er seinen Lesern präsentiert, ist ohne Frage Lysipp, der gleich im programmatischen Einleitungsepigramm (62) als alle Vorgänger in den Schatten stellendes Modell vorgestellt wird und offenbar auch am Ende noch einmal in dieser Rolle erscheint (70); ein drittes Epigramm, am Ende der ersten Vierergruppe, exemplifiziert Lysipps einzigartige Fähigkeit, neben der äußeren Lebensechtheit auch das Wesen des Dargestellten zum Ausdruck zu bringen, an einem Bildnis seines berühmtesten Gegenstands, Alexanders des Großen (65). Die anderen Künstler der Andriantopoiika sind offenbar danach ausgewählt und im Zyklus postiert, inwieweit sie die wichtigsten Qualitäten der Werke Lysipps – Lebensechtheit (aletheia), Darstellung des Wesens (ethos) und äußerste Detailgenauigkeit (akribeia) – in Ansätzen vorweggenommen (Theodoros, Myron, Kresilas) bzw. rezipiert und verwirklicht haben (Hekataios und Chares).15 Implizit etabliert Poseidipp mit seinem kleinen Zyklus einen neuen Kanon der Bronzebildhauerei, und es ist Lysipp, nicht mehr Polyklet, der als Höhepunkt dieser Kunst gefeiert wird.16

Es ist nicht auszuschließen, dass die Sonderstellung, die Poseidipp Lysipp zuschreibt, auch damit zusammenhängt, dass die Ptolemäer, als die selbsternannten Nachfolger Alexanders des |250|Großen, Wert darauf legten, im Stil seines ‚Hofbildhauers‘17 dargestellt zu werden.18 Sicher ist aber, dass Poseidipps Interesse an der Entwicklung der Bronzekunst von Theodoros bis Chares über eine solche politisch-ideologische Motivation deutlich hinausging. Die Bezeichnung der Andriantopoiika als „das für uns bislang älteste Beispiel einer Kunstgeschichte“19 mag als übertrieben erscheinen; die neun Epigramme lassen jedoch erkennen, dass Poseidipp mit der in dieser Zeit entstehenden Kunstgeschichtsschreibung wohlvertraut war20 und durchaus selbständig Position bezieht.21

Natürlich ist Poseidipp dabei in erster Linie Dichter und nicht Kunsthistoriker oder -kritiker. An einer Reihe von Stellen legen die Formulierungen die Annahme nahe, dass er die Vorstellung der Kunstwerke und ihrer Schöpfer nicht zuletzt auch zur Präsentation seiner eigenen ästhetischen und poetologischen Prinzipien nutzt.22 Besonders deutlich ist diese Technik, derer sich auch andere hellenistische Dichter bedient haben,23 in den ersten beiden der neun Epigramme, ohne etwa darauf beschränkt zu sein. Mit dem programmatischen Imperativ: „Ahmt diese Werke nach“, mit dem Poseidipp den kleinen Zyklus eröffnet (62.1), sind nicht nur die Bildhauer, sondern auch die Dichter angesprochen; die so als Modelle angekündigten Werke sind nicht nur die in den folgenden Epigrammen präsentierten Bronzestatuen, sondern auch Poseidipps Epigramme.

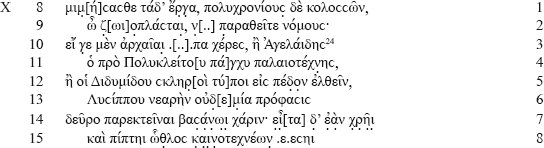

Das erste Epigramm fordert die Bildhauer programmatisch auf, die lange Zeit gültigen Regeln ihrer Kunst zu ignorieren und sich an Lysipp und seinen modernen Werken zu orientieren.

9 ν̣[αί,] ed. pr., min. (def. Livrea 2002, Esposito 2004) : ν̣[ῦν] Lapini 2003b (def. Battezzato 2003, Garulli 2004, Strocka 2007, Ferrari per litt.) : μ̣[ὴ] Luppe 2001b (def. Moreno 2006) 10 δ̣[ vel ζ̣[ vel ξ̣[ ed. pr. Κανάχου Austin 2001a : π̣[λά]ϲ̣τα Luppe 2001b (voc.), Gutzwiller 2002 (gen.) : Δ̣[ρυ]ό̣πα Livrea 2002 : Κριτία Lapini 2003b : γ̣’ [Ὀν]α̣τᾶ Strocka 2007 : τ̣᾿ [Ὀν]α̣τᾶ Luppe 2006–2008 11 πολυκτειτο[ P 12 ἤ‹θ›’ οἱ Luppe 2006–2008 διδυμιδου P def. Luppe 2001b, Moreno 2006, Strocka 2007, Angiò 2007b, Luppe 2006–2008) : fort. Δ‹ε›ινομένου‹ϲ› ed. min. : Δ‹α›ιδαλιδῶν Livrea 2002 : Δ‹α›ιδαλίδου dub. Gutzwiller 2002a πεδ̣ο̣ν P (def. Lapini 2003b, Angiò 2004b) : an εἰϲ μέϲον? ed. min. ελθειν P (def. Lapini 2003b) : ἦλθον Austin 2001a, ed. min. (def. Angiò 2004b) : ἔλθο̣ιν Luppe 2001b (Luppe 2006–2008) 13 νεαρὴν Lapini 2003b : νεάρ’ ἦν ed. pr., min. 14 βαϲ̣ά̣ν̣ω̣ι̣ Lapini 2003b : βαϲ̣ά̣ν̣ο̣υ̣ ed. pr., min. ε̣α̣γ̣χ..ι̣ P 15 κἀκπίπτηι‹ϲ› Lapini 2002 : πίπτηι ‹γ’› ed. min. ὧθ̣λοϲ ed. pr., min. : οαθ̣λου, θ̣ corr. ex λ̣ P : {ο} ἄθλου et κ̣α̣ι̣ν̣οτεχνέων̣ (ptc. praes.) Lapini 2002 : πίπτηι ʼϲ ἆθλον καιν̣οτεχνέων (ptc. praes.) Luppe 2006–2008 (v. Angiò 2010) : ‹ϲ›ο‹ι› ἆθλο‹ϲ› De Stefani 2003 : ’ξ ἄθλου Ferrari per litt. καινοτεχνέων (gen. pl.) Lapini 2007 π̣ετ̣εϲ P, ut vid., ed. min. : πέραϲ ἦν Austin 2001a, ed. min. : π̣ερ̣έϲηι Livrea 2002 : γ̣ε π̣εϲῆι Lapini 2002 : μ̣ετ̣έϲηι Neri ap. De Stefani 2003 : γ̣ε π̣έϲοι Angiò 2004b (def. Strocka 2007) : γ̣’ ἐπ̣έϲηι Luppe 2006–2008 (v. Angiò 2010) : γ̣ε π̣έϲηι Ferrari per litt. : καὶ πίπτηιϲ, ἅλλου κ̣α̣ι̣ρ̣οτεχνέων τ̣’ ἔτ’ ἔϲηι Luppe 2001b

Ahmt diese Werke nach und lasst die lange Zeit für Kolosse

gültigen Regeln, ihr Statuenbildner,̣ […] links liegen.

Wenn die alten […] Hände oder Ageladas,

der vor Polyklet lebende Künstler ganz alter Schule

oder die starren Gestalten des Didymides auf den Boden kämen,

dann gäbe es keinen Anlass, die neue Anmut Lysipps

hier auf dem Prüfstein daneben auszubreiten. Wenn es (dann) aber nötig sein sollte

und es zum Wettkampf moderner Künstler kommt, [….]

V. 1f.

μιμ̣[ή]ϲαϲθε τάδ’ ἔρ̣γ̣α: Die Mimesis, zu der die in V. 2 angesprochenen Bildhauer aufgefordert werden, ist nicht, oder doch nicht in erster Linie, die Nachahmung der Natur, sondern die kreative Imitation künstlerischer Vorbilder: imitatio veterum (vgl. Sens 2005, 208). – τάδ’ ἔρ̣γ̣α: Das deiktische τάδε (‚diese hier‘) kann allenfalls dann auf real anwesende Kunstwerke hindeuten, wenn es lediglich die in 62 angesprochenen Werke Lysipps bezeichnete (so ed. pr., Bernardini-Bravi 2002, 150; Angiò 2004b, 65). Auch in diesem Fall kann es jedoch darüber hinaus – wie in vielen ekphrastischen Epigrammen – auch Kunstwerke evozieren, die nur in der Imagination des Autors und seiner Leser existieren, und diese Deutung, die heute zu Recht von den meisten Interpreten vertreten wird, ist zwingend, wenn τάδ’ ἔρ̣γ̣α, wie das im Einleitungsgedicht der Andriantopoiika nahe liegt, auch auf die Kunstwerke vorausweist, die in den folgenden Gedichten gepriesen werden. – πολυχρονίουϲ̣ δὲ κολοϲϲῶν νόμουϲ: Der seit dem 5. Jh. v. Chr. bezeugte Begriff κολοϲϲόϲ bezeichnet zunächst offenbar jede Statue, unabhängig von ihrer Größe, und wohl erst seit hellenistischer Zeit (sicher ab Polybios 5.88.1) auch und besonders Kolossalstatuen, wie sie auch für Lysipp bezeugt sind (vgl. DNO Nr. 1452f.). Der Kontext des Gedichts (und der ganzen Sektion) zeigt, dass Poseidipp in erster Linie auf die Starre archaischer Statuen im Unterschied zu Beweglichkeit und Lebendigkeit der von ihm gepriesenen Werke zielt (zu κολοϲϲόϲ vgl. Roux 1960, 34–36; Kosmetatou-Papalexandrou |252|2003; Stewart 2005, 186; Moreno 2006; Männlein-Robert 2007, 56 sowie die gründliche und überzeugende Analyse von Badoud 2011, 122–145); Dickie 1996 hat dagegen die Auffassung vertreten, dass κολοϲϲόϲ immer ‚überlebensgroß‘ bedeutet. – ζ̣[ωι]ο̣πλάϲται̣: ‚Bildner von Lebewesen‘, ‚Bildhauer‘; der vor der hellenistischen Zeit nicht belegte Terminus könnte eine Schöpfung Poseidipps (oder immerhin der hellenistischen Zeit) sein; das Verb ζωιοπλαϲτεῖν findet sich bei Lykophron (Alex. 844f.: Perseus verwandelt Polydektes und seine Männer in steinerne Statuen) und bei Chrysipp (fr. 745 SVF II); das Substantiv erscheint nach Poseidipp erst wieder bei Philon von Alexandria, Ptolemaios (Tetr. 180) und in Genesis-Schriften (z.B. bei Eusebios, Gregor von Nyssa und Johannes Chrysostomos); Meleager verwendet das Synonym ζωιογλύφοϲ (AP 12.56 und 57 für Praxiteles). Der Begriff betont die Lebendigkeit und Lebensechtheit als Ideal der Kunst (vgl. Männlein-Robert 2007, 58f.). – ν̣[..]: Die fehlenden beiden Buchstaben können mit der affirmativen Partikel ναί gefüllt werden (ed. pr.); das von Lapini 2003b, Battezzato 2003 und Garulli 2004 (mit ausführlicher Begründung) vorgeschlagene νῦν fügt sich jedoch besser in den Kontext. – π̣αραθεῖτε: Bei dieser Form handelt es sich sehr wahrscheinlich um den Imperativ zu παραθέω (‚vorübergehen‘, ‚ignorieren‘) und nicht um den Opt. Aor. von παρατίθημι. Das Verb kann kaum die von Handley (2005, 142) angenommene Bedeutung „to apply“ haben, und die bei dieser Deutung zwingend erforderliche Negation μή ist für die vorangehende Lücke zu kurz.

V. 3

ἀρχαῖαι̣ . [.].πα χέρεϲ: Es fehlt sehr wahrscheinlich der Name eines archaischen Künstlers. Die Ergänzung π̣[λά]ϲ̣τα (mit anderer Lesung als ed. pr.) als Vokativ (Luppe 2001b) oder als dorischer Genitiv (Gutzwiller 2002) ergibt nach V. 2 kaum Sinn. Eine wirklich überzeugende Lösung ist bisher nicht gelungen. Außer dem metrisch nicht passenden Skopas ist kein Bildhauer auf -παϲ bezeugt (Livreas Vorschlag Dryops hat zu Recht keine Zustimmung gefunden). Onatas (DNO 501–513), den Strocka (2007) ins Spiel gebracht hat (vgl. auch Luppe 2006–2008) passt als (vielleicht etwas älterer) Zeitgenosse des Ageladas (vgl. DNO 453–464) gut in die Reihe der archaischen Bildhauer. Die Ergänzung der überlieferten Reste als γ’[Ὀν]ατᾶ führt zwar zu einem nicht leicht zu rechtfertigenden doppelten γε, Luppes Versuch, dem Problem durch τ’ Rechnung zu tragen, zwingt ihn jedoch dazu, an zwei weiteren Stellen ein τ’ einzufügen. – χέρεϲ: Zur Verwendung des Begriffs für die handwerklichen Fähigkeiten eines Künstlers und das von ihm geschaffene Werk vgl. Headlam, W. 1922: Herodas. The Mimes and Fragments, Cambridge: 206, zu 4,72); Poseidipp verwendet χείρ bzw. χέρεϲ innerhalb der Andriantopoiika auch in 65.1; 67.2 und 70.3 sowie in den Lithika 7.3 und 14.2. – Ἀγελάιδηϲ: Metrik und ionische Form des Namens beweisen, dass der Name zum Stamm ἀγ- und nicht zu ἡγ- (dorisch: ἁγ-) gehört. Der Bildhauer heißt also Ἀγελάιδηϲ, nicht Ἁγελάιδηϲ (ed. pr.). Die in den Pliniushandschriften erscheinenden aspirierten Formen Hageladas und Hagelades dürften auf einem antiken Missverständnis beruhen. Die in einer Inschrift aus Olympia (IvO 630.266. 631; DΝΟ 469), als Patronym eines gewissen Argeiadas bezeugte Form hἀγελάιδα ist durch Krasis des Namens Ἀγελάιδαϲ mit dem Artikel ὁ entstanden. Das in der Inschrift dem Patronym hinzugefügte Ethnikon τοῦ Ἄργείου ist ungewöhnlich. Es könnte darauf deuten, dass der Vater des Argeiadas der berühmte Agelaidas (d.h. Ageladas) aus Argos war. Da in den Pausaniashandschriften die (dorischen) Namen auf -λαΐδαϲ (Ἰολαΐδαϲ, Νιϰολαΐδαϲ, Ϲθενελαΐδαϲ usw.) immer gut erhalten sind, bleibt ein Restzweifel bestehen; es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Poseidipps Agelaides und der in den literarischen Quellen genannte Künstler Ageladas (oder lat. Hageladas bzw. Hagelades) genannte Künstler dieselbe Person bezeichnen. Wie Poseidipps Zusatz „vor Polyklet“ (V. 4) zeigt, kann er nur den älteren Ageladas meinen, da der jüngere A. (wahrscheinlich ein Enkel des älteren) zur selben Generation gehört wie Polyklet (vgl. DNO I 376f.).

παλαιοτέχν̣ηϲ: das sonst nicht belegte Adjektiv (‚‹Meister› alter Schule‘) dürfte eine Schöpfung Poseidipps sein.

V. 5

ϲκληρ̣[οὶ τύ]ποι: Die Ergänzung kann als sicher gelten; zu ϲκληρόϲ: ‚hart‘, ‚steif‘, ‚starr‘ (lat. durus, rigidus) vgl. Pollitt 1974, 254f. (durus: 359–361; rigidus: 426f.) Das Wort bezeichnet vielfach die archaische Plastik im Unterschied zu der als ‚weich‘, ‚fließend‘, ‚geschmeidig‘ charakterisierten neuen Kunst; zur Bedeutung der sogenannten Härteskala in der antiken Kunstgeschichtsschreibung vgl. Pollitt 1974, 82f. sowie Preißhofen, F. 1979: Kunsttheorie und Kunstbetrachtung, in: Le classicisme à Rome aux 1ers siècles avant et après J.C., Genève: 263–282 u. Strocka 2007, 341–344. – τύποϲ kann neben Relief oder Negativform auch Statue heißen; vgl. Pollitt 1974, 272–293: Nr. 5, 15, 86, 87, 96; Blumenthal, A. von 1928: Typos und Paradeigma, Hermes 63: 391–414. – Διδυμίδου: Der Name des Schöpfers der ‚starren Statuen‘ ist nicht bezeugt. Moreno (2006) und Strocka (2007) haben, unabhängig voneinander, den plausiblen Vorschlag gemacht, dass Poseidipp mit Didymides Kanachos meint (Austin hatte vorher Kanachos schon als mögliche Ergänzung in V. 3 erwogen). Zwar stammt Kanachos nicht aus Didyma, sondern aus Sikyon; es erscheint jedoch möglich, dass die Periphrase ihn als Schöpfer des Apollon Philesios in Didyma bezeichnet, der sein berühmtestes Werk war (vgl. Stat. Silv. 4.6.27, wo Phidias als Schöpfer des berühmten Zeus in Olympia als Pisaeus bezeichnet wird); zur metrischen Dehnung der ersten Silbe von Διδυμίδου vgl. Luppe 2001, 105. Die Charakterisierung der Werke des Didymides als ϲκληροί passt gut zu Kanachos, dessen Statuen von Cicero als rigidiora, quam ut imitentur veritatem („zu steif, als dass sie die lebendige Wirklichkeit wiedergeben könnten“) bezeichnet werden. Damit sind alle Versuche, das gut lesbare Διδυμίδου durch Konjekturen zu ändern, hinfällig. – Zu Kanachos vgl. DNO 550–560. – εἰϲ πέδ̣ο̣ν ἐλθεῖν: Der Ausdruck ist syntaktisch und inhaltlich schwierig. Syntaktisch wird nach dem εἴ γε in V. 3 eine finite Verbform und nicht ein Infinitiv erwartet. Der desiderative Infinitiv nach εἰ (vgl. GPh II 248; Kühner/Gerth II 21f.) passt nicht zur Apodosis, die eine konzessive Protasis verlangt. Austin hat deswegen ἦλθον vorgeschlagen: ‚wenn sie kämen‘. – Der Sinn der sonst nicht belegten Verbindung εἰϲ πέδον ἐλθεῖν ist unklar. Männlein-Robert (2007, 57f.) hält es für möglich, dass es ‚auf den Boden kommen‘ (d.h. von der Basis auf den Boden hinabsteigen) heißen kann; die ed. pr. schlägt vor, πέδον als das ‚Gelände‘ der imaginären Ausstellung der Statuen zu verstehen, verweist aber auch auf die lateinische Wendung ‚in certamen venire‘ (Plin. 34.53); die Bedeutung ‚in die Ebene ‹wo der Wettkampf stattfindet› kommen‘ würde gut zu der Wettkampfsituation passen, die das Epigramm von Beginn an evoziert und im letzten Vers direkt anspricht.

V. 6

νεαρὴν: Die Buchstabenfolge νεαρην kann als νεαρὴν (Lapini 2007) oder als νεάρ’ἦν (ed. pr.) gedeutet werden. Der Sinn der Apodosis ist in beiden Fällen derselbe: Es besteht keine Veranlassung, Lysipps Werke, die entweder als ‚neue, moderne Anmut‘ (νεαρὴν … χάριν) oder als ‚neu‘, ‚modern‘ (νεαρά) bezeichnet werden, ‚auf dem Prüfstein‘ (Lapini 2007: βαϲάνωι) bzw. ‚zu einer ‹vergleichenden› Prüfung‘ (ed. pr.: βαϲάνου χάριν) daneben auszubreiten (παρεκτεῖναι). Was Poseidipp an den Werken Lysipps als neu empfindet, wird erst in den folgenden Epigrammen direkt und indirekt entfaltet. – Moreno (bei Angiò 2013a) möchte νεαρά als „die jüngsten (sc. letzten) Werke“ und damit als Hinweis auf die beiden Kolossalstatuen des Zeus (DNO 2145–2149) und des (sitzenden) Herakles (DNO 2173–2180) verstehen, die Lysipp am Ende seines Lebens für die Akropolis von Tarent geschaffen hat; es ist aber mehr als fraglich, |254|dass Poseidipp hier einzelne Werke (und dann auch noch die Kolossalstatuen) Lysipps als Vergleich anführt und nicht das gesamte bildhauerische Werk. – χάριν: χάριϲ (wenn νεαρὴν korrekt ist) ist für Lysipp in unseren Quellen nicht bezeugt (am nächsten kommt Plin. 34.66, der von seiner elegantia spricht); laut Plinius (nat.hist. 35.79f.; DNO 2939), Quintilian (12.10.6) und Aelian (var. hist. 12.41) soll der Maler Apelles auf diese Qualität seiner Gemälde besonders stolz gewesen sein; vgl. Pollitt 1974, 297–301.

V. 7

ε̣ἶ̣[τα] δ’ ἐ̣ὰ̣ν χ̣ρ̣ῆ̣ι: Der Schluss ist sehr schlecht erhalten. Eine befriedigende Lösung steht noch aus. Die Wiederherstellung des Nebensatzes in der ed. pr. ist von den meisten Interpreten akzeptiert worden. Der Satz schließt syntaktisch an das εἰ μὲν in V. 3 an und passt inhaltlich gut zu der in V. 3–7 evozierten Wettkampfsituation. Die Lösung krankt aber daran, dass es für die Verwendung von πίπτειν i.S.v. γίγνομαι (‚wenn der Wettbewerb stattfindet‘) keine Parallele gibt. – Die Vorschläge, die von der normalen Bedeutung von πίπτειν ausgehen (Luppe 2001; Handley 2004), vermögen nicht zu überzeugen. – κ̣α̣ι̣νοτεχνέων: Die Form könnte Part. Präs. sein (Lapini 2002; Luppe 2006–2008). Die Korrespondenz mit παλαιοτέχνηϲ (V. 4) spricht aber eher dafür, dass es sich um den Gen. Pl. von καινοτέχνηϲ handelt. Die antithetischen Nomina, die wahrscheinlich beide Neubildungen Poseidipps sind, betonen die handwerklich-technischen Aspekte der Kunst; vgl. Di Nino 2010, 293.

V. 8

.ε.εϲηι: Das Ende des Verses ist noch nicht sicher geheilt. Angiòs γε πέϲοι (mit Interpunktion vor καινοτεχνέων) bleibt nahe an dem erhaltenen Text und schließt an das πίπτηι des Nebensatzes an. Allerdings ist nicht deutlich, warum sich die persona des Gedichts plötzlich einen Wettbewerb unter den modernen Künstlern wünschen sollte, und der Gedanke, dass Lysipp auch diesen überlegen sein würde, muss vom Leser ergänzt werden. Austins Vorschlag πέραϲ ἦν verlangt zwar einen recht großen Eingriff in die Überlieferung, ergibt aber einen guten Sinn: Lysipp ist nicht nur allen älteren Künstlern überlegen; er würde sich auch in einem Agon der modernen Künstler als das Maß aller Dinge erweisen.

μιμ̣ήϲαϲθε τάδ’ ἔργα, πολυχρονίουϲ δὲ κολοϲϲῶν,

ὦ ζωιοπλάϲται, νῦν παραθεῖτε νόμουϲ·

εἴ γε μὲν ἀρχαῖαι γ᾽ Ὀνατᾶ χέρεϲ, ἢ Ἀγελάιδηϲ

ὁ πρὸ Πολυκλείτου πάγχυ παλαιοτέχνηϲ,

ἢ οἱ Διδυμίδου ϲκληρ̣οὶ τύποι εἰϲ πέδον ἦλθον,

Λυϲίππου νεαρ᾽ ἦν οὐδεμία πρόφαϲιϲ

δεῦρο παρεκτεῖναι βαϲάνου χάριν· εἶτα δ’ ἐὰν χρῆι

καὶ πίπτηι ὧθλοϲ καινοτεχνέων, περαϲ ἦν.

Ahmt diese Werke nach und lasst die lange Zeit für Statuen

gültigen Regeln, ihr Bildhauer, links liegen.

Wenn denn Onatas’ alte Werke oder Ageladas,

der vor Polyklet lebende Künstler ganz alter Schule,

oder die starren Gestalten des Kanachos sich zum Wettkampf stellten,

dann gäbe es keinen Anlass, die modernen Werke Lysipps

|255|hier zur Prüfung daneben aufzustellen. Wenn es dann aber nötig sein sollte

und es zum Wettkampf moderner Künstler kommen sollte: ‹auch› dann würde er (Lysipp) das Maß aller Dinge sein.

Das Einleitungsgedicht beginnt mit dem programmatischen Imperativ: „Ahmt diese Werke nach!“ Um welche Werke es sich handelt, bleibt zunächst noch ebenso offen, wie der Adressat der Worte, so dass es einen Moment unklar ist, zu welcher künstlerischen Gattung die paradigmatischen Werke gehören. Erst der zweite Imperativ beantwortet die beiden Fragen. Er wendet sich an die Bildhauer und macht mit der Aufforderung, die lange Zeit verbindlichen Gesetze der Bildhauerei zu ignorieren, deutlich, dass die Werke, die die Bildhauer nachahmen sollen, neue – nach neuen Gesetzen geschaffene – Werke sind. Aber auch jetzt werden diese neuen Werke noch nicht mit einem Namen verbunden, sondern zunächst einmal die alten Künstler eingeführt, deren Werke es zu ignorieren gilt. Sicher ist nur, dass einer der drei Genannten Ageladas der Ältere aus Argos ist. Das macht es wahrscheinlich, dass auch die beiden anderen von Poseidipp Genannten keine Unbekannten sind. Strockas Ergänzung in V. 3 sowie seine Erklärung für den nur hier bezeugten Namen Didymides in V. 5 (s. Komm. zu V. 5) erscheinen deshalb als plausibel. Zu der so auch chronologisch stimmigen Reihe Onatas, Ageladas und Kanachos (s. Komm.) tritt in V. 4 noch Polyklet, der in den Andriantopoiika eine besondere Rolle spielt (vgl. 63 u. 70), hier aber nur in der Zeitangabe für Ageladas erscheint. Die drei zur Auswahl gestellten Künstler sind handwerklich (ἀρχαίαι χέρεϲ), theoretisch (παλαιοτέχνηϲ) und stilistisch (ϲκληροὶ τύποι) als exemplarische Vertreter der alten Schule gekennzeichnet. Erst nachdem sie vorgestellt worden sind, präsentiert die Apodosis des konditionalen Gefüges den Schöpfer der neuen Werke, die fortan nachzuahmen sind: Lysipp. Dieser ist allen drei alten Meistern so überlegen, dass, wenn sie zu einem Wettkampf zusammenkämen (V. 5), seine Werke gar nicht erst einer langen vergleichenden Überprüfung unterzogen werden müssten, weil – muss man ergänzen – sein Sieg von vornherein feststünde. Dabei sagt Poseidipp, so als sei das gar nicht nötig, nicht, wodurch sich Lysipps Bronzen vor allen anderen auszeichnen. Der Leser muss es aus der negativen Charakterisierung der alten Meister erschließen. Sind diese zunächst noch ganz allgemein als ‚veraltet‘ (V. 3 u. 4) bezeichnet, so fällt im Zentrum des Gedichts der zentrale Begriff: Die alten Standbilder sind ϲκληροί: ‚starr‘, ‚statisch‘; anders als die von Lysipp geschaffenen bewegen sie sich nicht, sie leben nicht. Nun wird auch deutlich, warum Poseidipp die Bildhauer, an die er sich wendet, als ζωιοπλάϲται bezeichnet. Wenn sie wirkliche Bildhauer sein wollen, müssen sie bewegte, lebensechte Bildwerke schaffen, die gleichsam lebende Wesen (ζῶια) sind. Und um das zu erreichen, müssen sie Lysipp nachahmen: Μιμήϲαϲθε τάδ᾽ ἔργα.

Der Schluss des Epigramms ist sehr schlecht erhalten und eine voll befriedigende Lösung der textlichen Probleme wohl nicht erreichbar. Aber es spricht manches dafür, dass die Wettbewerbssituation von V. 3–7, die vielleicht schon in dem Imperativ παραθεῖτε (V. 2) anklingt, der ja neben ‚ignoriert!‘ auch ‚übertrefft!‘ heißen kann, fortgesetzt wird und Poseidipp entweder dafür plädiert, dass zukünftige Agone nicht zwischen alten und modernen Werken, sondern nur noch zwischen Schülern und Nachahmern Lysipps stattfinden sollten (Angiò 2004b), oder erklärt, dass Lysipp sich auch in jedem Wettstreit mit modernen Konkurrenten als Höhe- und Endpunkt (πέραϲ) der Bronzebildhauerei erweisen würde (Austin).

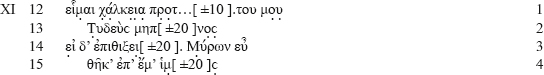

Gegenstand des ersten der acht auf das programmatische Einleitungsepigramm folgenden Epigramme, die jeweils ein einzelnes Kunstwerk vorstellen, ist eine Porträtstatue des Philitas von der Hand des Hekataios. Der Text des längsten Andriantopoiikon (und eines der längsten Epigramme der Mailänder Sammlung) ist recht gut erhalten. Die wenigen Lücken beeinträchtigen das Gesamtverständnis nicht.

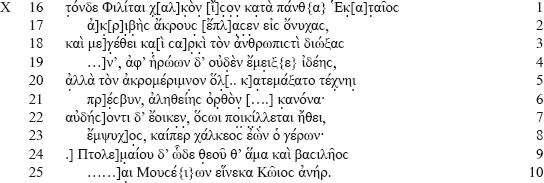

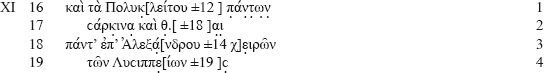

16 Φιλίτα Handley 2004 πανταε.[.]τ̣αιοϲ P 18 ἀμφὶ] ῥ̣έθει De Stefani 2003 ἐν με]γ̣έθει Ferrari per litt. κὰ̣[μ (διώξαϲ) Livrea 2007 19 γνώμο]ν’ ed. pr., min. : ῥυθμό]ν Tammaro 2004 : κόϲμο]ν Lapini 2007 (def. Ferrari per litt.) : χαλκό]ν vel πηλό]ν Livrea 2007 20 ὅλ̣[ηι ed. pr., min. : ὅλ̣[ωϲ vel ὅλ̣[ον Lapini 2003b (ὅλ̣[ον def. Livrea 2007) 21 [ἔχων] ed. pr., min. : [ἄγων] De Stefani 2002 22 ϲυννοέ]οντι Gärtner 2006 (v. Schröder 2008) : ζητήϲ]οντι Livrea 2007 ἰ̣ν̣δ̣άλ̣ λ̣ εται Livrea 2007 23 ἰϲχαλέ]ο̣ϲ Livrea 2007 : ἐμψύχ]ω̣ϲ Ferrari per litt. χαλκὸϲ ἐὼν Führer ap. Bernsdorff 2002 : χάλκεοϲ ὢν Livrea 2007 24 ἐκ Πτολε]μ̣αίου Gascou in ed. pr., min. (def. Belloni 2008) : ἐν Πτολε]μ̣αίου Bernardini-Bravi 2002 (def. Livrea 2007, Ferrari per litt.) : τοῦ dub. Lapini 2007 βαϲιλειοϲ P 25 ἄγκειτ]α̣ι ed. pr., min. (Angiò 2003d: 43, Esposito 2004, Meliadò 2004, Sens 2005, Belloni 2008, Ferrari per litt.) : ἄγκειμ]α̣ι Scodel 2003 : ἔϲτη (vel κεῖται) κ]α̣ὶ Lapini 2007

Diese Bronze, dem Philitas in allem gleich, hat Hekataios

genau bis zu den Spitzen der Nägel geformt,

(und) in Größe und (Körperfülle) folgte er dem menschlichen

[…] und von der Heroen Gestalt mischte er nichts hinein,

sondern den tief Nachdenklichen formte er ab mit ‹seiner› (ganzen) Kunst,

den Alten, als der Wahrheit wahren […] Maßstab.

Einem der (‹gleich› sprechen wird), gleicht er; mit wie viel Charakter ist er kunstvoll gestaltet!

(Er atmet,) auch wenn er aus Bronze ist, der Greis.

[…] des Ptolemaios hier, des Gottes und Königs zugleich,

[…], der Musen wegen, der Koische Mann.

V. 1:

τ̣όνδε Φιλίται χ̣[αλ]κ̣ὸν̣ [ἴ]ϲ̣ο̣ν̣ κα̣τὰ πάνθ{α}: Philitas: Der um 340 auf der Insel Kos geborene Dichter und Philologe lebte und arbeitete längere Zeit als Erzieher Ptolemaios’ II. Philadelphos am Hof in Alexandria und in der berühmten Bibliothek. Sein Einfluss auf die hellenistische (und in ihrer Folge auch auf die römische) Literatur war offenbar beträchtlich. Auch wenn von seiner Poesie (Elegien, Epigramme und Epyllien) nur Bruchstücke erhalten sind, ist deutlich, |257|dass der ποιητὴϲ ἅμα καὶ κριτικόϲ (Strabo 14.657), den Kallimachos (ait. 1.9.12) und Theokrit (eid. 7.40) als nachahmenswerten Meister gepriesen haben, als „der erste unter den neuen Künstlern“ gelten kann, „der nach artistischer Vollkommenheit auf knappem Raum strebte“ (Pfeiffer 1970, 116) und poetische Raffinesse mit philologischer Gelehrsamkeit verband (Testimonia und Fragmente jetzt bei Spanoudakis 2002). – χαλκόϲ: die Bronze‹statue›; in 65 spielt Poseidipp mit den beiden Bedeutungen ‚Bronze‘ und ‚Statue aus Bronze‘. – Handley (2004, 143) hat vorgeschlagen, statt des Dativs Φιλίται den Genitiv Φιλίτα (zu χαλκόν, ‚diese Statue des Philitas‘) zu lesen, weil er ἴϲον κατὰ πάντα als ‚in allen Teilen perfekt proportioniert‘ verstehen möchte und nicht als ‚in jedem Detail gleich‘, d.h. ähnlich; an der angegebenen Parallelstelle (Plin. nat. 34.85) heißt aequalitas aber sicher nicht ‚richtige Proportion‘, sondern ‚gleichmäßige Qualität ‹der Kunstwerke›‘. Es geht Poseidipp, wie V. 2 zeigt, nicht primär um die richtigen Proportionen des Kunstwerks, sondern um die Ähnlichkeit mit dem Dargestellten, den detailgetreuen (ἴϲον κατὰ πάντα) Realismus, mit dem Hekataios Philitas porträtiert hat. – Ἑκ̣[α]τ̣αῖοϲ: Der Bildhauer (DNO 2643f.), der die Statue des Philitas geschaffen hat, war bis zum Fund des Mailänder Papyrus ein Unbekannter, wenn er nicht (was denkbar, aber wenig wahrscheinlich ist) mit dem Silbertoreuten (caelator argenti) identisch ist, den Plinius zweimal erwähnt (nat. 33.156; 34.85; vgl. DNO 4045).

V. 2

ἀ]κ̣[ρ]ι̣β̣ὴϲ: (detail)genau; präzise, sorgfältig; vgl. Pollitt 1974, 117–125; zur ἀκρίβεια des Hekataios s. Interpret.. – εἰϲ ὄνυχαϲ: ‚bis zu den ‹Fuß-›Nägeln‘, d.h. bis ins letzte Detail; die Redewendung findet sich wiederholt in der Form ‚vom Kopf bis zu den Füßen/Fußnägeln‘ (vgl. AP 12.93.9f.; AP 9.709.4); zu der Kurzform vgl. Dion. Hal. Dem. 13: εἰϲ ὄνυχα; lat. ad unguem (Hor. ars 323); zur Bedeutung vgl. Brink, C. O. 1971: Horace on Poetry. The ‚Ars Poetica‘, Cambridge: ad loc.; die Wendung ist hier noch durch ἄκρουϲ gesteigert: ‚bis zu den Spitzen der Fußnägel‘; vgl. d’Anjour, A.J. 1999: Ad Unguem, AJPh 120: 411–427; ob Poseidipp auf einen berühmten Ausspruch Polyklets (χαλεπώτατον αὐτῶν (?) τὸ ἔργον οἷϲ ἂν εἰϲ ὄνυχα ὁ πηλὸϲ ἀφίκηται [‚die Arbeit ‹ist› dann am schwierigsten, wenn der Ton zum Fingernagel kommt‘]) anspielen wollte (40 B 1 Diels-Kranz; vgl. DNO 1259f.) muss zwar letztlich offenbleiben, ist aber sehr wahrscheinlich.

V. 3f.

καὶ με]γ̣έθει κα̣[ὶ ϲα]ρ̣κ̣ὶ: ‚nach Größe und Leibesfülle/Umfang‘ (ϲάρξ ‚Fleisch‘, ‚Leib‘, ‚Körper‘). Bernsdorff (2002, 22f.) hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Verbindung von Größe und Leibesfülle die beiden typischen Merkmale episch-heroischer Körper benennt, und dafür auf die formelhafte Verbindung μείζονα καὶ πάϲϲονα in den Verschönerungsszenen der Odyssee verwiesen (Hom. Od. 6.230; 8.20; 18.195; 23.157; 24.369). Poseidipp evoziert die epische Formel als Folie für Hekataios’ Gestaltung, der seinen Philitas nicht heroisch, sondern ἀνθρωπιϲτὶ ‚in ganz gewöhnlichem menschlichen Maß‘ dargestellt hat, ohne irgendetwas Heroisches ‚beizumischen‘ (V. 4); die Metapher μείγνυμι gewinnt ihre besondere Pointe aus der Tatsache, dass Hekataios als Bronzegießer tätig ist. Dass Poseidipp in V. 3 auch auf die anekdotisch bezeugte Magerkeit des Dichterphilologen (und zugleich auch auf seine poetische λεπτότηϲ) anspielen wollte, ist möglich, aber nicht so sicher, wie Bernsdorff (2002, 23f.) meint. – ....]ν’: Von den Vorschlägen für den Anfang von V. 4 verdient ῥυθμό]ν (‚Gestalt‘, ‚Form‘) als Terminus der Kunstkritik den Vorzug gegenüber dem allgemeinen γνώμο]ν’ (‚‹Winkel-›Maß‘, ‚Regel‘) und dem ganz unspezifischen κόϲμο]ν (‚Schmuck‘, ‚Ordnung‘). – ἀνθρωπιϲτὶ: das Adverb, das bisher nur in der Bedeutung ‚mit menschlicher Stimme‘ bezeugt war (Soph. fr. 827 Radt), muss hier ‚in menschlicher Art und Weise‘ heißen und attributiv gebraucht sein.

ἀκρομέριμν̣ον: Das hapax bezeichnet den ‚tief/gründlich nachdenkenden‘ Philitas als akribischen Denker und Forscher; in AP 7.78.3 wird Eratosthenes von Kyrene in ganz ähnlicher Weise als ἄκρα μεριμνήϲαϲ bezeichnet. Poseidipp dürfte das Wort gebildet haben, um die akribische Arbeit des Bildhauers Hekataios (V. 1f.) und die intensiven philologischen und poetischen Studien des Dargestellten zu parallelisieren (s. Interpr.). – ὅλ̣[. . κ]α̣τεμάξατοτέχ̣νηι: καιαμάϲϲομαι ‚formen‘, ‚abbilden‘, ‚modellieren‘, (zu μάϲϲω: ‚kneten‘) tritt als neues Kompositum zu den bereits bekannten Komposita: ἀπομάϲϲω, -ομαι und ἐκμάϲϲω, -ομαι. – Statt ὅλ̣[ηι (ed. pr.) sind auch ὅλ̣[ωϲ oder ὅλ̣[ον (Lapini 2003b) denkbar, die gut zu ἴϲον κατὰ πάντα (V.1) passen würden.

V. 6

πρ]έ̣ϲβυν: Die Ergänzung des ersten Worts ist sicher (s. V. 8: γέρων); es ist das einzige sichere Zeugnis dafür, daß Philitas alt geworden ist (vgl. auch Hardie 1997, 32f.). – ἀληθείηϲ ὀρ̣θὸν̣ [….] κ̣ανόνα:κανών: ‚Maßstab (der Zimmerleute)‘, ‚Maß‘, ‚Regel‘, ‚Vorschrift‘; im Kontext eines Gedichts über eine Statue (und im weiteren Kontext der Andriantopoiika) evoziert der Begriff den berühmten Kanon Polyklets; ὀρθόϲ klingt dann wie eine kritische Korrektur; ἀλήθεια: ‚Lebensechtheit‘ (lat. veritas) ist ein Zentralbegriff der hellenistischen Kunstkritik für den zeitgenössischen Realismus; vgl. Pollitt 1994, 125–138; zum ὀρθὸϲ κανὼν ἀληθείαϲ vgl. auch Stewart 2005, 197–205 und Stähli 2010, 48f. – Die Lücke kann nur durch das Partizip eines transitiven Verbs (wie ἔχω oder ἄγω) gefüllt werden.

V. 7

]οντι δ’ ἔοικε̣ν̣: Die Ergänzung zu αὐδήϲ]οντι δ’ ἔοικε̣ν ist von den meisten Interpreten akzeptiert worden. Sie kann sich nicht nur auf zahlreiche sprachliche Parallelen stützen (vgl. ed. pr., Angiò 2003d, Belloni 2008), sondern auch darauf, dass der Gedanke, dass ein Kunstwerk so lebensecht ist, dass man meint, es könne oder werde gleich sprechen, ein Topos ekphrastischer Gedichte ist, von dem auch Poseidipp im direkt folgenden Epigramm 64 Gebrauch gemacht hat (vgl. auch 69 mit dem sprechenden Tydeus des Myron). Dennoch ist der Einwand von Gärtner gewichtig, der fragt, „ob die ‚lebensnahe‘ Darstellung des doch offenbar grüblerischen und introvertierten Greises (vgl. V. 5 ἀκρομέριμν̣ον) sinnvollerweise auf den Eindruck hinauslaufen kann, dass er ‚gleich zu sprechen anheben wird‘?“ Gärtner schlägt aus diesem Grund ϲυννοέ]οντι (‚nachdenklich‘) vor (2006, 83f.). Wenn das richtig ist, hat das auch Auswirkungen auf die allgemein angenommene intertextuelle Verbindung des Epigramms mit AP 16.120 (s. Interpr.). Denn die nach dem Wegfall von αὐδήϲ]οντι noch verbleibende Parallele ἀπεμάξατο – κατεμάξατο dürfte angesichts der Häufigkeit des Verbums kaum für den Beweis ausreichen, dass Poseidipp das Gedicht des Asklepiades (oder Archelaos) verwendet hat. Zur Bedeutung von ἔοικεν s. Stähli 2010, 50f. – ὅϲωι πο̣ι̣κ̣ί̣λ̣λεται ἤθει: ποικίλλω, ursprünglich ‚Kunstvolles sticken‘ oder ‚weben ‹in vielen Farben›‘ wird für jede Art raffinierter künstlerischer Arbeit verwendet: ‚mit wie viel Charakter ist er (Philitas) kunstvoll ausgearbeitet‘! – Zur Darstellung des ethos vgl. Stewart 2007, 129.

V. 8

ἔμψυχ]ο̣ϲ: der Vorschlag der ed. pr. passt gut zu der hier und in weiteren Epigrammen des Zyklus thematisierten Lebensechtheit.

.. Πτολε]: Für die fehlenden beiden Buchstaben vor dem sicheren Genitiv Πτολε]μ̣αίου kommen nur ἐκ oder ἐν in Frage. Eine sichere Entscheidung ist nicht möglich. Dass Ptolemaios II. eine Porträtstatue seines Lehrers und Hofdichters Philitas (s.o.) hat aufstellen lassen (ἐκ Πτολεμαίου), ist durchaus wahrscheinlich. Im Falle von ἐν Πτολεμαίου sind mindestens zwei Orte möglich, an denen die Statue aufgestellt worden sein kann: im Palast in Alexandria oder in einem Mouseion, in Alexandria oder in Kos; vgl. Hardie 1997 und 2003; für eine Aufstellung in dem für Arsinoë II. bezeugten Heiligtum auf Kos, in dem auch Ptolemaios geehrt worden sein dürfte (Bernardini-Bravi 2002), gibt es dagegen keinen überzeugenden Grund. – Die Frage, ob die von Poseidipp gepriesene Statue des Hekataios mit der Statue identisch ist, die Hermesianax bezeugt (fr. 7.75–78 Powell), ist, wie Hardie (2003) gezeigt hat, nicht von der Wahl der Präposition in V. 9 abhängig. Es ist keineswegs sicher, dass Hermesianax und Poseidipp die gleiche Statue vor Augen haben. Die Statue des Hekataios kann, wie V. 9 zeigt, erst nach der Vergöttlichung Ptolemaios II. entstanden sein, d.h. nach 272/271; wenn es sich um zwei verschiedene Statuen handelt, dürfte die von Hermesianax bezeugte früher geschaffen worden sein; sein großes elegisches Gedicht mit dem Titel Leontion wird allgemein vor 272/271 datiert.

V. 10

.....]α̣ι: Scodel 2003 hat vorgeschlagen, ἄγκειμ]αι zu lesen: „Philitas statue performs the conventional task of a speaking statue by stating the information that the inscription would provide.“ Das ist nicht ausgeschlossen, wäre aber nur durch das keineswegs sichere αὐδήϲ]οντι δ’ ἔοικε̣ν (s.o.) vorbereitet. Das ἄγκειτ]αι der ed. pr. ist vorzuziehen. – Μουϲέ{ι}ων εἵνεκα: ‚dank der Musen‘ oder auch ‚im Namen der Musen‘ kann – wie Hardie zu recht bemerkt – auch zusätzlich als ‚in Anerkennung seiner Musen‘, d.h. seiner Dichtung verstanden werden.

τόνδε Φιλίται χα]κὸν ἴϲον κατὰ πάνθ’ Ἑκαταῖοϲ

ἀ]κριβὴϲ ἄκρουϲ ἔπλαϲεν εἰϲ ὄνυχαϲ,

καὶ μεγέθει καὶ ϲαρκὶ τὸν ἀνθρωπιϲτὶ διώξαϲ

ῥυθμὸν, ἀφ’ ἡρώων δ’ οὐδὲν ἔμειξ’ ἰδέηϲ,

ἀλλὰ τὸν ἀκρομέριμνον ὅληι κατεμάξατο τέχνηι

πρέϲβυν, ἀληθείηϲ ὀρθὸν ἔχων κανόνα·

συννοεόντι δ’ ἔοικεν, ὅϲωι ποικίλλεται ἤθει,

ἔμψυχοϲ, καίπερ χάλκεοϲ ἐὼν ὁ γέρων·

ἐκ Πτολεμαίου δ’ ὧδε θεοῦ θ’ ἅμα καὶ βαϲιλῆοϲ

ἄγκειται Μουϲέων εἵνεκα Κῶιοϲ ἀνήρ.

Diese Bronze, dem Philitas in allem gleich, hat Hekataios

genau bis zu den Spitzen der Fußnägel geformt.

Auch in Größe und Fülle folgte er der menschlichen

Form und mischte nichts von der Gestalt der Heroen hinein,

sondern mit seiner ganzen Kunst formte er den grüblerischen

Alten nach, mit dem wahren Maßstab der Lebensechtheit:

Einem, der überlegt, gleicht er; mit wie viel Charakter ist er kunstvoll gestaltet!

Er atmet, auch wenn er aus Bronze ist, der Greis.

|260|Auf Veranlassung des Ptolemaios, der Gott und König zugleich ist,

ist er hier aufgestellt, in Anerkennung seiner Musenkunst, der Mann aus Kos.

Im Einleitungsepigramm 62 ist das zentrale Kriterium, an dem, wie sich in den folgenden Epigrammen zeigt, die Qualität eines Kunstwerks gemessen wird, nur indirekt in der verpflichtenden Anrede der Bildhauer als ζωιοπλάϲται und in der negativen Charakterisierung der veralteten Werke als starr (ϲκληροὶ τύποι) evoziert. Im ersten der folgenden acht Epigramme, die exemplarische Kunstwerke vorstellen, wird es mit immer neuen Formulierungen in allen seinen Aspekten entfaltet: Lebensechtheit und Lebendigkeit. Gleich im ersten Vers stellt Poseidipp – in mimetischer Wortstellung – Philitas und seine Bronze direkt nebeneinander und erklärt dann, dass sich der Dichter und sein bronzenes Ebenbild in jeder Hinsicht gleichen. Erst dann nennt er den Künstler, der das Werk geschaffen hat und setzt in V. 2 hinzu, auf welche Weise dieser das Ideal der modernen Kunst erreicht hat: er hat die Figur mit großer Präzision bis ins letzte Detail geformt. ἀκρίβεια ist ein zentraler Begriff der antiken Kunstkritik,25 der die auf großer Sorgfalt26 beruhende Präzision der Arbeit und der sich daraus ergebenden Genauigkeit und Perfektion der Abbildung bezeichnet. Das zweite Distichon lenkt den Blick des Betrachters von den Details auf die gesamte Erscheinung, auf Größe und Körperbau des Dargestellten, und betont explizit, was im ersten Distichon bereits impliziert ist, dass Hekataios Philitas realistisch – als den Menschen, der er ist – dargestellt und ihn nicht etwa dadurch idealisiert hat, dass er ihm Züge eines Heroen verliehen hat.27 Das folgende zentrale Distichon des Epigramms enthält auch seine zentrale Aussage: Die Perfektion der Darstellung beruht nicht etwa lediglich auf der Präzision in der Wiedergabe der äußeren Erscheinung; der Künstler hat auch die wesentliche Eigenschaft des Dargestellten erfasst und sichtbar gemacht, die Poseidipp mit dem Adjektiv ἀκρομέριμνοϲ, das er wahrscheinlich extra für diese Stelle gebildet hat, treffend bestimmt. ‚Tiefsinnend‘ und – wenn Poseidipp, was wahrscheinlich ist, mit der Wortbildung auf V. 2 zurückverweisen will – auch ‚der, der als Forscher und Dichter die größte Sorgfalt auf das kleinste Detail verwendet‘ passen gut zu dem Bild, dass wir uns von dem Dichterphilologen Philitas machen können. ὅληι τέχνηι: ‚unter Aufbietung aller seiner künstlerischen Fähigkeiten‘ nimmt das Ideal der Akribeia wieder auf28 und wird dann mit dem Zusatz ἀληθείαϲ ὀρθὸν [ἔχων] κανόνα erweitert und vertieft. Dass Poseidipp mit der Formulierung auf Polyklets Kanon anspielt, kann angesichts der Berühmtheit der theoretischen Schrift als sicher gelten. Der Zusatz ‚gerade‘, ‚richtig‘ (ὀρθόϲ) kann dann kaum anders als korrigierend gemeint sein: der richtige Maßstab ist nicht der Polykletische mit seiner mathematisch präzisen Bestimmung der Proportionen des menschlichen Körpers, sondern, wie der explikative Genitiv ἀληθείαϲ deutlich macht, die Wahrheit, d.h. die Lebensechtheit des Dargestellten. Der Begriff, der in vielen kaiserzeitlichen Quellen erscheint, aber sicher bereits ein Zentralbegriff der hellenistischen Kunstkritik gewesen ist,29 bezeichnet zunächst einmal die realistische Abbildung der natürlichen Erscheinung eines Gegenstands (similitudo). Die ἀλήθεια des Philitasporträts ist also das Ergebnis der in den ersten Versen des Epigramme gepriesenen akribeia des Hekataios. Das Wort kann aber – und das Epitheton ὀρθόϲ mag anzeigen, dass Poseidipp eben dies meint – auch die wirkliche Natur der Dinge, ihre tiefere |261|Wahrheit (veritas) bezeichnen. Wenn Hekataios seine Arbeit an dem richtigen Maßstabder Wahrheit orientiert, dann zielt er nicht nur auf die genaueste Ähnlichkeit (akribeia) seiner Statue mit dem realen Philitas, sondern auch darauf, die tiefere Wahrheit hinter seiner äußeren Erscheinung darzustellen: sein Wesen.30 Gärtners Vorschlag, am Anfang von V. 7 nicht ‚er gleicht einem, der gleich sprechen wird‘ (αὐδήϲοντι), sondern ‚er gleicht einem in sein Denken Versunkenen‘ (ϲυννοέοντι) zu lesen, passt in der Tat gut zu Philitas und zum Kontext.31 Wenn damit das Richtige getroffen ist, wird der Kernbegriff der neuen Ästhetik im Zentrum des Gedichts eingerahmt von zwei Attributen, die den bestimmenden Charakterzug des Dichterphilologen Philitas und seine Arbeitsweise auf den Punkt bringen; und Poseidipp betont das noch eimal mit dem bewundernden Ausruf: ‚mit wie viel Charakter ist er dargestellt!‘, der besser an ϲυννοέοντι als an αὐδήϲοντι anschließt. Wenn das von den meisten Interpreten übernommene αὐδήϲοντι richtig ist, dann bereitet Poseidipp bereits an dieser Stelle den Schlussgedanken vor, mit dem er in V. 10 das Ergebnis der Arbeit des Hekataios zusammenfasst. Der alte Mann ist zwar aus Bronze, d.h. ein Kunstwerk; er gleicht aber dem wirklichen Philitas in jeder Hinsicht so vollkommen, dass er gleichsam lebt und atmet. Zwar ist auch die Ergänzung ἔμψυχοϲ am Anfang von V. 10 nur eine Konjektur; daran, dass Poseidipp am Ende seiner Beschreibung der Statue als Höhepunkt den letzten Schritt von der Lebensechtheit (V. 6) zur Quasi-Lebendigkeit macht, kann aber – wie der erhaltenen Teil des Verses zeigt – kaum ein Zweifel bestehen.

Unter die fünf Distichen, in denen er die Statue des Hekataios preist, hat Poseidipp ein Schlussdistichon gesetzt, das, wie eine Inschrift auf der Basis einer Weihung, unter sein poetisches Weihgeschenk an den Künstler und den von ihm porträtierten Dichter tritt. Zugleich huldigt Poseidipp damit aber auch seinem Herrn, Ptolemaios II., und schließlich ist es nicht ausgeschlossen, dass er mit den letzen beiden Versen implizit auch den Wunsch an Ptolemaios richtet, einmal ebenso wie Philitas ‚in Anerkennung seiner Musen‘ (εἵνεκα Μούϲεων) geehrt zu werden.32

Mehrere Interpreten haben darauf hingewiesen, dass das Epigramm auf die Porträtstatue eines bedeutenden Dichters von der Hand eines bedeutenden Künstlers nicht nur als ein Stück poetischer Kunstkritik zu lesen ist, sondern auch als poetologische Aussage: Die auf Perfektion zielende Sorgfalt und Genauigkeit im Detail (V. 2) und der unheroische Realismus des Hekataios (V. 4) sind auch Ideale des ἀκρομέριμνοϲ Philitas, der keinerlei heroische Züge aufweist. Beides sind Ideale, die bildende Kunst und Dichtung der Zeit teilen und die – wie das Epigramm, mit dem er ihnen ein Denkmal gesetzt hat, zeigt – auch Poseidipp unterschreibt.

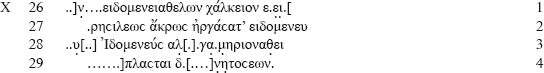

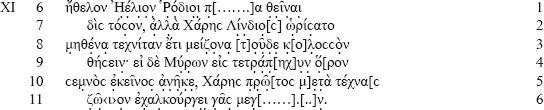

Gegenstand des sehr schlecht erhaltenen Epigramms ist eine Bronzegruppe der beiden kretischen Helden Idomeneus und Meriones von der Hand des kretischen Bildhauers Kresilas.

26–27 αἴ]ν̣ε̣έ̣ γ̣{ε} Ἰδομενῆα θέλων χάλκειον ἐκ̣ε̣ῖ̣ν̣[ον | Κ̣ρηϲίλα· ὡϲ ἄκρωϲ ἠργάϲατ’ εἴδομεν εὖ ed. pr., min 26 θιγών et ἐκ̣ε̣ί̣ν̣[ου Lapini 2007 27 Κ̣ρηϲίλεω Lapini 2002 ὡϲ ἄκρωϲ ‹ϲ›’ ἠργάϲατ’, Ἰδομενεῦ Lapini 2003b : Κ̣ρηϲίλεω· ϲ’ ἄκρωϲ εἰργάϲατ’, Ἰδομενεῦ Luppe 2003c : εἴδομεϲ εὖ Janko 2005 28 γ]α̣ρ̣ύ̣[ει] Ἰδομενεύϲ· ‘ἀλ̣[λ’] ὦ̣’ γα̣θ̣ὲ̣ Μ̣ηριόνα, θ̣εῖ, ed. pr., min. : γ]ά̣ρ̣υ̣[εν] vel γ]α̣ρ̣ύ̣[οι] vel γ]ά̣ρ̣υ̣’ [ἄν] Lapini 2007 : αὐ]δ̣ᾶ̣ι̣ [δ’ Ε]ἰδομενεύϲ Luppe 2003c 29 νωθείαι] πλαϲτᾶι Austin 2001a : ἀλγέω δὲ] πλάϲται ? ed. min. : καίπερ ὑπὸ] πλάϲται Angiò 2002a : πέ]πλαϲται δ’ ἀν[τ- vel δ’ ἀν[κ(γ, χ)-Lapini 2003b : ὣϲ ἐκπέ]πλαϲται De Stefani 2003 : ἄχθει τῶι] πλάϲται (et ἐών) Handley 2004 (v. Angiò 2007b) : πὰρ ζωιο]πλάϲται Janko 2005 : ἐνδέδεϲαι] πλάϲται De Stefani 2007 : [κνήμαιϲι] πλαϲταῖ‹ϲ› μή [πω ἄκαμ]π̣τοϲ ἐών Luppe 2003c δὰ̣ν̣ [ἀδό]ν̣η̣τοϲ ἐών’ ed. pr., min. : [ἀνό]ν̣η̣τοϲ Lapini 2002, Luppe 2003c : [ἀπό]ν̣η̣τοϲ Angiò 2002a : δα̣ι̣[δαλο]ε̣ρ̣γ̣ὸϲ ἐών De Stefani 2003

[…] (den Idomeneus?) bereitwillig, bronzenen […]

(des Kresilas); sorgfältig hat er gearbeitet (Idomeneus?)

[…] Idomeneus […] (Meriones, lauf?)

[…] (Bildhauer ?) […] seiend.

Es scheint, dass Poseidipp für das Epigramm einen Dialekt gewählt hat, der zu dem kretischen Künstler und den beiden von ihm porträtierten kretischen Helden passt (vgl. auch 67). Idomeneus und Meriones, werden im Schiffskatalog der Ilias als Führer des kretischen Kontingents (2.645–652) bezeichnet; im weiteren Verlauf des Epos erscheint der jüngere Meriones als Gefolgsmann und „liebster Gefährte“ des älteren Idomeneus. Ein anonymes Epigramm gibt den beiden Helden ein gemeinsames Grab (AP 7.322); Straton von Lampsakos sieht die beiden Freunde als homoerotisches Paar (AP 12.247). – Auch wenn der korrupte Text nur an wenigen Stellen Hinweise darauf bietet (vgl. V. 3 Μηριόνα), kann bei der philologischen Rekonstruktion des Verlorenen wohl davon ausgegangen werden, dass nicht nur der Kreter Idomeneus ein kretisches Dorisch spricht, sondern das gesamte Epigramm in diesem Dialekt geschrieben ist. Auszuschließen ist die Möglichkeit von Dialektmischung allerdings nicht33 (s. Komm. zu V. 2); zudem waren um 300 v. Chr. bereits Formen der Koiné in das Kretische eingegangen. Zum kretischen Dialekt des Epigramms vgl. Sens 2004, 75f. und ders. 2005, 217f., sowie Janko 2005; allgemein zu in dorischem Dialekt geschriebenen Epigrammen und zur Verwendung des Dorischen erstens in „Beziehung zu bestimmten Gegenstandsbereichen“ und zweitens „als ethopoietisches Mittel“ vgl. Kerkhecker, A. 1991 (d.h. noch ohne die |263|Kenntnis des Neuen Poseidipp): Zum neuen Hellenistischen Weihepigramm aus Pergamon, ZPE 86: 27–34.34

V. 1

ειδομενειαθελων χάλκειον: Der erste Teil der Buchstabenfolge lässt sich als dorischer Akkusativ von Idomeneus Ἰδομενῆα lesen. Das ε kann entweder als Hyperkorrektur verstanden werden, mit der der Schreiber einen vermeintlichen Iotazismus (Luppe 2003c) rückgängig machen wollte, oder zum vorangehenden Wort gehören (ed. pr.). Am Anfang des Verses muss eine finite Form eines transitiven Verbs gestanden haben, zu der das modale Partizip θέλων gehört und von dem der Akkusativ Ἰδομενῆα χάλκειον abhängig ist: der allgemein akzeptierte Vorschlag αἴνεέ (…) θέλων: ‚preise bereitwillig/gern‘ könnte das Richtige treffen; zum Gebrauch von θέλων in Bitten und Aufforderungen (zur Betonung, dass der Gebetene sich nicht lange bitten lassen soll) vgl. z.B. Hom. Il. 10.291; Sapph. 2.13 Voigt. Der Imperativ der ed. pr. ist parallel zu dem Imperativ μιμ[ή]ϲαϲθε in 62.1 gebildet (ebenfalls am Gedichteingang). Zum Adressaten des Imperativs vgl. Komm. zu V. 2. – ε.ε̣ι̣.[: Am Ende des Verses ist ἐκείνου als Attribut zu dem Genitiv am Anfang von V. 2 vorzuziehen (Lapini 2007); ein auf χάλκειον bezogener Akkusativ ἐκεῖνον (ed. pr.) würde die Bronzestatue in eine zeitliche oder räumliche Distanz rücken; das aber erscheint angesichts der in V. 3f. imaginierten Szene als nicht sinnvoll (vgl. auch Komm. zu V. 2).

V. 2

.ρηϲιλεωϲ: Es ist unklar, in welcher Form der Name des Kresilas erscheint und wo das anschließende Wort beginnt. Für die verschiedenen Vorschläge ist nicht zuletzt entscheidend, ob der Interpret davon ausgeht, dass die Verse durchgängig im kretischen Dialekt geschrieben sind, oder bereit ist, auch nicht-kretische Formen zu akzeptieren (zum Dialekt s.o.). Wer Dialektmischung für möglich hält, kann die Buchstabenfolge als ionischen Genitiv von Kresilas (Κρηϲίλεω) verstehen. Das ϲ könnte dann Akkusativobjekt zu ἠργάϲατ’ sein (ϲ’; so Luppe 2007) – dagegen spricht allerdings die nach der lex Wackernagel verbotene Voranstellung des Personalpronomens – oder, zusammen mit einem ausgefallenen zweiten ω (d.h.: ὡϲ), einen bewundernden Ausruf einleiten: „Wie sorgfältig hat er (dich) gearbeitet!“ (so Lapini 2002, der das gewünschte Personalpronomen nach ἄκρωϲ einschiebt). Wer von einer einheitlichen Dialektfärbung des Epigramms ausgeht, muss annehmen, dass der Schreiber statt des Genitivs Κρηϲίλα versehentlich Κρηϲίλε geschrieben hat und dass mit ὡϲ der Ausruf beginnt (für die Einleitung eines bewundernden ὡϲ ἄκρωϲ vgl. z.B. AP 16.182.3f.). In jedem Fall nennt der Genitiv am Anfang von V. 2 den Schöpfer des „bronzenen Idomeneus“ und damit auch das logische Subjekt von ἄκρωϲ ἠργάϲατ’. – Der zur Hochklassik zählende Bildhauer Kresilas (Schaffenszeit 450–420) stammt aus Kydonia auf Kreta, hat aber möglicherweise auf Ägina |264|gelebt und gearbeitet (zu Leben und Werk vgl. DNO Nr. 1088–1101 sowie das Resümee S. 349f. und u. Komm. zu V. 2). Einige Werke des Kresilas sind bei Plinius bezeugt (eine Amazone, 34.53 [DNO Nr. 3]; ein „Verwundeter Krieger“ [DNO Nr. 1] und ein „Olympischer Perikles“, 34.74 [DNO Nr. 4]), andere nur durch Weihinschriften (DNO Nr. 2 u. 6–9), darunter auch die Statue einer Kuh. Das von Poseidipp gepriesene Werk war bisher nicht bekannt; Statuen des Idomeneus und Meriones (als Teil einer mehrfigurigen Gruppe der griechischen Helden vor Troja) sind sonst nur für den spätarchaischen Bildhauer Onatas bezeugt (DNO 507). – ειδομενευ: Diese Buchstabenfolge kann entweder als εἴδομεν εὖ (‚wir haben gut gesehen‘ – wie sorgfältig er dich gearbeitet hat) oder als Vokativ Ἰδομενεῦ (Iotazimus) verstanden werden. Gegen εἴδομεν εὖ spricht das Tempus; die angeblichen Parallelen AP 9.3.22 und AP 16.68.1 bieten Imperative; außerdem passt der Plural nicht gut zu dem Imperat. Sg. αἴνεέ in V. 1 – es ist nicht erkenntlich, warum der Sprecher sich für seine Aufforderung Kresilas zu preisen, plötzlich auf die Zustimmung einer größeren Gruppe von Freunden und Kunstbetrachtern bzw. -kritikern stützen sollte. Und was soll das εὖ heißen – „wir haben gut (?) gesehen“? Liest man den Vokativ Ἰδομενεῦ, so liegt es zwar nahe, den Imperativ in V. 1 damit zu verbinden; dann würde Idomeneus aufgefordert, sein bronzenes Ebenbild von der Hand des Kresilas zu bewundern. Es erscheint jedoch als sinnvoller, dass der Imperativ sich an einen nicht näher bestimmten Betrachter des Kunstwerks (und an den Leser) wendet und damit dem ‚didaktischen‘ Gestus entspricht, der die ganze Sammlung der Andriantopoiika bestimmt (s. Interpr.).

V. 3

μ̣ηριοναθ̣ει: Am Ende des Verses lassen sich der dorische Vokativ Μηριόνα und der Imperativ θεῖ lesen. Da als vermutlich zweites Wort in V. 3 der Nominativ Ἰδομενεύϲ erhalten ist, liegt die Annahme nahe, dass Idomeneus sich in direkter Rede an seinen Gefährten Meriones wendet und ihn zum Laufen auffordert. Das heißt, dass am Anfang des Verses ein verbum dicendi gestanden haben dürfte. Ob man hier einen Indikativ (multi) oder einen potentialen Optativ (Lapini 2007) von γαρύειν (oder einem anderen Verb) ergänzen möchte, hängt davon ab, wie ‚realistisch‘ man die Verlebendigung des Idomeneus nehmen will. Die Freundschaft von Idomeneus und Meriones ist seit Homer topisch (s.o.) Dass Idomeneus seinen vertrauten Gefährten und Freund hier nicht einfach mit dem Namen anspricht, sondern mit dem umgangssprachlichen ἀλ[λ’] ὦ ’γα[θὲ]: „auf, mein Guter!“, ist deshalb eine sinnvolle Ergänzung der lückenhaften Überlieferung vor μηριοναθει.

V. 4

δ.[…]ν̣ητοϲεων: V. 4 ist fast völlig verloren; die meisten Ergänzungen gehen davon aus, dass die direkte Rede am Ende von V. 3 in V. 4 fortgesetzt wird. Nur über das Ende des Verses kann eine einigermaßen sichere Aussage getroffen werden: Dort steht vermutlich das Partizip ἐών, das sich wahrscheinlich auf den apostrophierten Meriones bezieht, dessen Verhältnis – kausal oder konzessiv – zum Imperativ in V. 3 aber unklar ist. Ergänzt wird es durch ein auf -νητοϲ endendes Adjektiv; der Vorschlag der ed. pr. fügt sich gut ein: δὰν ἀδόνητοϲ ἐών: ‚der du schon lange unbeweglich dastehst‘; möglich wären aber auch ἀπό]νητοϲ: ‚ohne die Arbeit/Mühe des Kampfes‘ (Angiò 2002a) oder ἀνό]νητοϲ (Lapini 2002): ‚nutzlos‘. – πλαϲται: Die Deutung dieser Buchstabenfolge, die nach einer Lücke von sieben Buchstaben erhalten ist, hängt von dem Verständnis des verlorenen Adjektivs am Versende ab. Theoretisch kann es sich bei πλαϲται um ein Substantiv (dor. Dat. Sg. von πλάϲτηϲ oder ζωιοπλάϲτηϲ), um ein Adjektiv (Dat. Sg. Fem. von πλαϲτόϲ) oder um das Ende einer Verbform (z.B. πέ]πλαϲται oder ἐκπέ]πλαϲται) handeln. Bisher hat sich kein Ergänzungsvorschlag gefunden, der mit einem Verb auf -πλαϲται |265|den Vers sinnvoll an V. 4 anschließt; außerdem ist es unwahrscheinlich, dass Idomeneus nicht mehr als „lauf!“ ruft, wie das bei einem Subjektwechsel in V. 4 anzunehmen wäre. Austins adjektivische Lösung νωθείαι πλαϲτᾶι (Sinn: „der du schon lange in einer (vom Künstler) geschaffenen Untätigkeit (als Statue) dastehst“) – fügt sich zwar glatt in die Konstruktion ein, ist aber, jedenfalls in der von Austin vorgeschlagenen Kombination mit [ἀδό]νητοϲ (‚unbeweglich‘) wegen des doppelten Hinweises auf die Unbeweglichkeit bzw. die Starrheit des Kunstwerks unbefriedigend. Auch die bisherigen Vorschläge, die πλαϲται als Substantiv verstehen, sind nicht überzeugend: So passt das von Poseidipp in 62 verwendete ζωιοπλάϲτηϲ zwar gut zur hier verhandelten Verlebendigung der Statuen (s. Interpr.); Jankos Konjektur πὰρ ζωιο]πλάϲται (2005) setzt jedoch für die Antike nicht bezeugte Modellsitzungen voraus.35 Der Vorschlag der ed. min. ἀλγέω δὲ πλάϲται: „Ich ärgere mich über den Bildhauer“ ist als Antwort auf die Aufforderung zu laufen ebensowenig überzeugend wie Handleys Frage ohne Fragepartikel: ἄχθει τῶι πλάϲται; (2004). Angiòs (2002a) Vorschlag καίπερ ὑπὸ] πλάϲται kann sich immerhin auf eine Parallele innerhalb der Andriantopoiika stützen (63.8); allerdings ist die Ergänzung wohl zu lang für die Lücke und ὑπό mit dem Dativ (sowie das Fehlen des Artikels) kaum passend; vielleicht also: καίπερ τῶι] πλάϲται: „auch wenn du durch den Künstler (d.h. durch die Arbeit des Künstlers) schon lange unbeweglich dastehst“.

αἴνεέ γ’ Ἰδομενῆα θέλων χάλκειον ἐκείνου

Κρηϲίλα· ὡϲ ἄκρωϲ ἠργάϲατ’, Ἰδομενεῦ!

γαρύει Ἰδομενεύϲ· ἀλλ’ ὦ ‚γαθὲ Μηριόνα, θεῖ,

καίπερ τῶι πλάϲται δὰν ἀδόνητοϲ ἐών.

Preise doch bereitwillig den bronzenen Idomeneus des berühmten

Kresilas; wie sorgfältig hat er dich gearbeitet, Idomeneus!

Es ruft Idomeneus: „Auf, mein guter Meriones, lauf,

auch wenn du durch den Bildhauer schon so lange unbeweglich dastehst!“

Das Epigramm preist eine Bronzegruppe des Freundespaares Idomeneus und Meriones von der Hand des Kresilas, die so genau gearbeitet ist, dass die beiden homerischen Helden zu leben scheinen. Lag beim vorangehenden Gedicht auf den Philitas des hellenistischen Bildhauers Hekataios (63) der Akzent auf dem detailgetreuen Realismus, mit dem die äußere Gestalt und das Ethos des Ahnherrn der hellenistischen Literatur gestaltet sind, so steht in 64 die illusionäre Lebendigkeit der beiden Statuen im Vordergrund. Beide Epigramme betonen die Sorgfalt (ἀκρίβεια) der künstlerischen Arbeit. Sicher ist, dass Poseidipp in V. 1 von einem bronzenen Idomeneus spricht; da dieser im zweiten Distichon offenbar seinen Gefährten Meriones direkt anspricht, dürfte auch dieser in Form einer Statue anwesend gedacht sein. Dass Poseidipp die zweite Statue nicht, wie Luppe (2003) und Lapini (2007) meinen, ausdrücklich hätte nennen müssen, beweist Epigramm 67, wo er nur von dem Miniaturwagen des Theodoros spricht und von seinem Leser erwartet, dass dieser weiß, dass der Wagen Teil eines Selbstporträts |266|ist, das den Künstler mit einer Feile in der einen und einem winzigen Wagen in der anderen Hand zeigt.36

Der Sprecher fordert den Betrachter auf, die von Kresilas geschaffene Bronzestatue des kretischen Heerführers vor Troja, Idomeneus, zu preisen, und begründet das Lob, zu dem er auffordert, indem er ausruft: „Wie sorgfältig hat er (der Künstler) gearbeitet, Idomeneus!“ Es ist denkbar, dass der am Ende von V. 2 im Vokativ Angeredete auch der Adressat des Imperativs am Anfang von V. 1 ist. Allerdings deutet die Formulierung: „Preise den bronzenen Idomeneus“ (nicht: „Preise dein bronzenes Bild“) eher darauf, dass die Aufforderung an einen nicht näher bestimmten Betrachter (bzw. Leser) gerichtet ist und dass der Vokativ Ἰδομενεῦ keine direkte Anrede, sondern lediglich Teil des Ausrufs ist, mit dem der Sprecher seine Bewunderung für die Statue(n) begründet. „Wie genau hat der Künstler (dich) gearbeitet, Idomeneus“ hat also die Bedeutung: „Wie sorgfältig ist dieser Idomeneus gearbeitet!“ Wie hier Idomeneus werden in vielen ekphrastischen Epigrammen der AP die malerisch oder plastisch Porträtierten direkt angeredet.37 Der Vokativ leitet über zu der Überraschung, die das zweite Distichon des Epigramms für den Leser bereit hält. Der Angeredete ist nicht nur – wie der Philitas des vorangegangenen Epigramms 63 – so realistisch dargestellt, dass er zu leben (oder vielleicht sogar zu sprechen) scheint: Er spricht! Er fordert die Statue seines Freundes Meriones auf loszulaufen! Das vage θεῖ lässt offen, wohin der Angesprochene laufen soll. Es scheint, dass sich Kresilas bei der Gestaltung der Gruppe entweder von der Szene des 13. Buchs der Ilias hat inspirieren lassen, in der Idomeneus seinen Freund (und andere Griechen) zu Hilfe, d.h. herbeiruft (13.470f.), oder an die von Homer kurz zuvor geschilderte Szene denkt, in der sich die beiden Helden im Zeltlager begegnen und Idomeneus den Freund zur Rückkehr auf das Schlachtfeld, d.h. zum Losstürmen, auffordert (13.240f.). Angesichts von V. 4 ist es interessant zu sehen, dass Idomeneus am Ende dieser homerischen Szene davon spricht, sie sollten besser nicht länger herumstehen! Auf jeden Fall hat Kresilas Meriones im Anschluss an die Ilias offenbar so dargestellt, als wolle er gerade loslaufen. Der Sohn des Molos (von μολεῖν ‚laufen‘?) wird in der Ilias mit den Epitheta πόδαϲ ταχύϲ (13.249 und öfter) und τῶι ἀτάλαντοϲ Ἄρηϊ (13.295 u. ö.) als schneller Läufer charakterisiert. Die letzte Zeile scheint mit der in ekphrastischen Epigrammen immer wieder thematisierten Spannung zwischen der scheinbaren Lebendigkeit des Kunstwerks und ihrer tatsächlichen Unbeweglichkeit zu spielen. Für den die Illusion brechenden Verweis auf den Künstler oder seine Arbeit gibt es zahlreiche Parallelen. Gleichwohl geht es m. E. nicht, jedenfalls nicht in erster Linie, darum, dem Leser, wie Männlein-Robert (2007, 66–68) meint, indirekt zu verstehen zu geben, dass die Dichtung den fußschnellen Meriones laufen lassen kann, während die Statuen der bildenden |267|Kunst bei aller Lebendigkeit eben doch unbeweglich sind. Thematisiert wird gerade nicht die Unbeweglichkeit und Starrheit der Bronzen. Vielmehr wird Kresilas als ein Künstler gepriesen, der das Unmögliche – fast – möglich machen kann: Seine beiden Statuen sind so realistisch gearbeitet, dass der Betrachter glauben muss, sie könnten sprechen und laufen!38

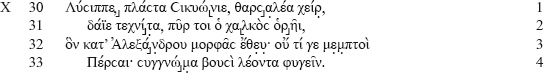

Das Gedicht auf Lysipp als Hofbildhauer Alexanders, das auf dem Mailander Papyrus nur etwa zur Hälfte erhalten ist, ist das einzige aus der Gruppe der Andriantopoiika, das bereits vor der Publikation des Papyrus bekannt war (AP 16.119); die Versanfänge sind zudem auf einem Freiburger Papyrus erhalten (vgl. SH 973), und der erste Vers wird von dem Redner Himerios von Prusa zitiert (Him. or. 48.14).

Test. AP 16.119, P.Freib. 4 [SH 973, 26–29] init. vers.), Himer. Or. 48.14 p. 203 Colonna (versus 30) 30 θαρϲαλέη AP (-λέα iam Page) : δαιδαλέη Himer. 32 ἔθ̣ε̣υ̣ οὔ τί γε ed. pr., min., Obbink 2005 : εθ..ουτιγε P : χέεϲ· οὐκέτι AP ϲυγγνώμη AP (-μα iam Page)

Lysipp, Bildhauer aus Sikyon, kühne Hand,

kundiger Künstler, die Bronze hat einen feurigen Blick,

die du über Alexanders Gestalt zu legen pflegtest; gar nicht zu tadeln sind

die Perser: Nachsicht ‹verdient es›, wenn Rinder vor dem Löwen fliehen.

Die dorische Färbung des Epigramms mag Poseidipp gewählt haben, weil Lysipp aus Sikyon stammt (vgl. auch 64 u. 68) und/oder weil der Makedone Alexander eine Form von Dorisch gesprochen haben dürfte (vgl. Sens 2004, 74f.). Dass Poseidipp in 62 auf dorisches Kolorit verzichtet hat, spricht nicht gegen diese Annahme, da 62 zwar auch Lysipp preist, aber nicht wie 65 ein einzelnes Werk des Künstlers zum Gegenstand hat, sondern neben Lysipp auch andere Künstler nennt.

V. 1

Λύϲιππε, πλάϲτα Ϲικυώ̣νιε: Zu Lysipp (Schaffenszeit ca. 370–320) vgl. DNO 2132–2258 und Resümee III 390–392. – πλάϲτα: die Junktur πλάϲτα Ϲικυώ̣νιε findet sich (in umgekehrter Reihenfolge) auch in einem Epigramm des Agathias (AP 16.332); πλάϲτηϲ, ‚der Former‘ |268|(lat. fictor) als Bezeichnung des Bildhauers (im Unterschied zum Maler) ist seit Platon belegt (rep. 588d; leg. 671c); Poseidipp bezeichnet Lysipp auch im Kairos-Epigramm (AP 16.275.2) als πλάϲτηϲ. – θαρϲα̣λέα χείρ: In Himerios’ Zitat des 1. Verses (or. 48.14) ist die Hand des Künstlers nicht als ‚(wage)mutig‘, ‚kühn‘ (θαρϲαλέα), sondern als ‚kunstfertig‘, ‚geschickt‘ (δαιδαλέη) bezeichnet. Da auf dem Papyrus nur α̣λέα erhalten ist (und in der AP θαρϲαλέα, das schon Gow in θαρϲαλέα korrigiert hat), ist letzte Sicherheit darüber, was Poseidipp geschrieben hat, nicht zu erreichen. Gegenüber dem eher gewöhnlichen δαιδαλέα (vgl. z.B. AP 6.204.1; AP 9.826.1) hat θαρϲαλέα den Vorteil, dass es eine Parallele zwischen dem Wagemut des Künstlers und dem von ihm dargestellten Alexander evoziert (vgl. auch zu V. 2 δάϊε und Interpretation).

V. 2

δάϊε: Da δάϊε hier als Epitheton zu τεχνίτ̣α erscheint, liegt zunächst einmal die Bedeutung ‚wissend‘, ‚klug‘, ‚geschickt‘ (von *δάω; vgl. δαΐφρων) nahe. Da das Wort aber auch ‚brennend‘ (zu δαίω ‚anzünden‘, ‚verbrennen‘) heißen kann, könnte Poseidipp mit der Wahl von δάϊοϲ – wie im Falle von θαρϲαλέα (V. 1) – auf eine Verbindung zwischen Lysipp und Alexander zielen. Der (als kreativer Künstler und als Bronzegießer) ‚feurige‘ Lysipp hat eine Bronze gegossen, die feurig blickt (vgl. Sens 2005, 220f. u. Männlein-Robert 2007, 69). – Zu πῦρ τοι ὁ χαλκὸϲ ὁρῆι vgl. Od. 19.446 (von einem Eber). Poseidipp spielt mit der Spannung zwischen dem toten Material und der Lebendigkeit des Ausdrucks, den Lysipp seiner Bronzestatue verliehen hat.

V. 3f.

In der Fassung des Gedichts, das die Planudea überliefert, lautet der Vers: ὃν κατ’ Ἀλεξάν̣δρου μορφᾶϲ χέεϲ· οὐκέτι μεμ̣πτοὶ. Die Verbindung χαλκὸν χεῖν ‚Bronze gießen‘ ist, so selbstverständlich sie uns erscheint, nur einmal auf einer Inschrift aus dem 6. Jh. v. Chr. belegt (Dittenberger, Sylloge 3 g); für das ἔθε̣υ, das der Papyrus zu bieten scheint, ist als Parallele auf 68.3f. verwiesen worden; die dortige Bedeutung ‚eine Statue aufstellen‘ lässt sich jedoch nicht auf 65.2f. übertragen. Zwar könnte χαλκόν in V. 2 als ‚Bronzestatue‘ verstanden werden; zum folgenden Relativsatz passt diese Bedeutung jedoch nicht; hier kann nur das Material gemeint sein. Die Übersetzung der Erstherausgeber: „il bronzo che tu hai fatto al immagine di Alexandro“ scheitert daran, dass κατά mit dem Genitiv nicht „in der Form“ heißen kann. Für diese Deutung des ἔθε̣υ müsste κατά mit dem Akkusativ konstruiert sein, d.h. das überlieferte μορφᾶϲ in μορφὰν korrigiert werden. Es erscheint aber möglich, den Text zu halten, wenn man χαλκὸν nicht als ‚Bronzestatue‘, sondern als (das Material) ‚Bronze‘ und ἔθε̣υ nicht als ‚aufstellen‘ oder ‚herstellen‘, sondern als ‚legen‘ versteht: „die Bronze …, die du über die Gestalt Alexanders gelegt hast.“ Poseidipp spielt in V. 3 offenbar mit der Vorstellung, die sich auch in anderen ekphrastischen Gedichten findet, die die Lebensechtheit des Dargestellten betonen: Die Figur ist so realistisch, dass man glauben könnte, unter der Bronze stecke der echte Alexander.39 – Auch im Anschluss weicht der Papyrus von der handschriftlichen Überlieferung in der Planudea ab, die οὐκέτι liest, und auch hier ist die Entscheidung nicht einfach: οὔ τί γε (ed. pr.) ergibt einen guten Sinn; außerdem erscheint die Änderung bzw. Verschreibung von οὔ τί γε in οὐκέτι leichter vorstellbar als der umgekehrte Vorgang. Auf der anderen Seite ist auch οὐκέτι nicht etwa ‚ohne jeden Sinn‘, sondern bietet, wie Lapini (2007, 273) richtig feststellt, – im Unterschied zu οὔ τί γε – sogar eine Pointe: Jetzt, nachdem Lysipp eine Statue/Statuen |269|Alexanders geschaffen hat, in deren feurig blickenden Augen der Betrachter zum ersten Mal wirklich den Löwenmut des Königs sehen und begreifen kann, ist es verständlich, dass die Perser solche Angst vor ihm hatten „wie Rinder vor dem Löwen“ (V. 4).

Lysipp, den Poseidipp bereits im Programmgedicht (62) als unangefochtenen Maßstab gefeiert hat und mit dem er seinen kleinen Zyklus ekphrastischer Epigramme schließt (70), ist auch der einzige der sechs Bildhauer der Andriantopoiika, an den sich der Dichter direkt wendet. Das Gedicht beginnt mit einem hymnenartigen Anruf: auf einen Vokativ folgt ein Trikolon mit Attributen, die Herkunft sowie handwerkliche und geistig-kreative Fähigkeiten des Künstlers aufrufen (V. 1f.). Diese Qualitäten machen Lysipp in Poseidipps Augen zum idealen Porträtisten Alexanders: ein meisterhafter Bronzegießer (V. 3), dem es gelingt, in seinen Statuen die feurige Kühnheit des großen Feldherrn und Eroberers sichtbar zu machen. Aus den feuerblitzenden Augen (V. 2) strahlen ‚die kraftvolle Männlichkeit und löwenartige Kühnheit‘ (ἀρρενωπὸν καὶ λεοντῶδεϲ), von denen Plutarch (Alex. 2) spricht, so dass der Betrachter mitleidiges Verständnis mit den Persern empfindet, die diesem Blick nicht standhalten konnten und „wie Rinder vor dem Löwen flohen“ (V. 3f.).

Angeblich soll Alexander, weil er sich von keinem Bildhauer treffender porträtiert fühlte, per Edikt festgesetzt haben, dass niemand außer Lysipp Statuen von ihm machen dürfe.40 Poseidipp suggeriert aber nicht nur, dass Lysipp wie kein zweiter das Wesen Alexanders zum Ausdruck bringen konnte, sondern insinuiert, indem er seine künstlerische Arbeit als „kühn“ (θαρϲαλέα χείρ) bezeichnet, – wie in 63 – auch eine Wesensverwandtschaft zwischen dem Künstler und seinem Modell.

66 ist das einzige der neun Andriantopoiika, das einer Tierplastik gewidmet ist: Myrons bronzener Kuh.

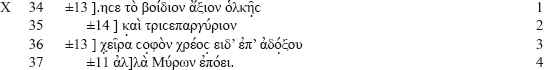

34 βουκόλωι, ἢν ἐδό]κ̣ηϲε Austin 2001a : ἀρχὴν τοῦτ’ ἐδό]κ̣ηϲε Luppe 2003b : τοῦτ’ ἐϲορῶν ἐδό]κ̣ηϲε De Stefani 2005 : ὡϲ ἴδε τοῦτ’ ἐδό]κ̣ηϲε … | βουκόλοϲ e.g. Lapini 2007 35 ἔμμεναι ἀγροίκωι] Luppe 2003b : βουκόλοϲ, Ἡράκλεεϲ] De Stefani 2005 τριϲεπαργύριον ed. pr., min., (v. Williams 2005 et Angiò 2007b) : fort. τρὶϲ ἐπ’ἀργύριον ed. min. 36 εὖτε δ’ἐτείνατο] ed. min. : ὡϲ δ’ἐπετείνατο] Luppe 2003b : ὡϲ δ’ἐτανύϲϲατο] De Stefani 2005 : ἐκτείναϲ τὴν] Lapini 2007 εἶδ’ ed. pr., min. : εἰ δ’ Gronewald 2001 (def. Angiò 2003a) post ἀδό̣ξου dist. Luppe 2003b 37 ὡϲ οὐ βοῦϲ μήτηρ, ἀλ]λὰ Austin 2001a : οὐ βοῦϲ ἦν μήτηρ, ἀλ]λὰ Luppe 2003b : ζῶιον χάλκεον ἦν, ἀλ]λὰ Angiò 2003a : πόρτιοϲ οὐ τόκοϲ ἦν ἀλ]λὰ De Stefani 2005 : fort. ὡϲ οὐ βοίδιον ἦν Ferrari per litt.

[…] die junge Kuh wert, ‹einen Pflug› zu ziehen

[…] und dreifachsilbern

|270|[…] die Hand ein geschicktes Ding […] unerwartet

]…] (aber) Myron hat geschaffen

Myron war einer der bedeutendsten Bildhauer des 5. Jahrhunderts (s. DNO II 117f.), und die bronzene Kuh, die zur Zeit Poseidipps noch an ihrem ursprünglichen Platz auf der Akropolis in Athen stand, später aber nach Rom gebracht worden ist und noch im 6. Jh. auf dem Templum Pacis stand (vgl. Prokop, de bellis 8.21.11–14 = de bello Gothico 4.21.11–14),41 war das bekannteste seiner Kunstwerke, das wie Tzetzes (Chil. 8, 363–367 Leone) erklärt, „bis zum heutigen Tag (d.h. bis zum 12. Jh. n. Chr.) in aller Munde“ war.42 In der Anthologia Palatina sind nicht weniger als 36 Epigramme (AP 9.713–742 u. 793–798) – zum größten Teil Zweizeiler – auf eines der berühmtesten Kunstwerke der Antike versammelt.43 Da muss es verwundern, dass Poseidipps Gedicht, das möglicherweise das älteste in dieser langen Reihe ekphrastischer Kuh-Epigramme ist,44 seinen Weg nicht auch in diese Sammlung gefunden hat.

V. 1

].ηϲε: Die Ergänzung ἐδό]κ̣ηϲε ist trotz der geringen Reste allgemein akzeptiert; sie gewinnt ihre Plausibilität aus der Gesamtinterpretation des Erhaltenen. – βοίδιον: Das Diminutivum βοίδιον ‚die kleine, junge Kuh‘ findet sich auch in einer ganzen Reihe späterer Epigramme über Myrons Werk (z.B. AP 9.713–716). – ἄξιον ὁλκῆϲ: ὁλκή, von ἕλκειν ‚(etwas) ziehen‘, bezeichnet entweder das Ziehen des Pflugs (vgl. z.B. Hom Il. 10.353) oder das Herabziehen der Waagschale bzw. das Gewicht (das die Waagschale herabzieht). Das Motiv, dass Myrons Kuh so lebendig wirkt, dass der Betrachter glaubt, sie könne pflügen, findet sich wiederholt in späteren Epigrammen (vgl. z.B. AP 9.729); zweimal lässt sich ein Bauer täuschen und will sie vor seinen Pflug spannen (AP 9.741 und 742). – Für den verlorenen Anfang des Verses ist keine sichere Ergänzung möglich. Austins Vorschlag (βουκόλωι, ἢν, ἐδό]κηϲε) leidet daran, dass der Ausruf ἢν (‚sieh doch‘) nicht mehr als ein stopgap ist. Es erscheint sinnvoller, mit De Stefani (τοῦτ’ ἐϲορῶν ἐδό]κ̣ηϲε) und Lapini (ὡϲ ἴδε τοῦτ’ ἐδό]κ̣ηϲε) an eine Betonung des ersten Blicks zu denken, den der Betrachter auf das Rind wirft, oder mit Luppe (ἀρχὴν τοῦτ’ ἐδό]κ̣ηϲε) den anfänglichen Eindruck zu betonen. Bei allen drei Konjekturen muss allerdings in Kauf genommen werden, dass die Pointe des Epigramms, dass sich das so lebendig erscheinende Rind plötzlich als Kunstwerk erweist, vorweggenommen (τοῦτο) und so in ihrer überraschenden Wirkung geschwächt wird.

V. 2

τριϲεπαργυριον: die Buchstabenfolge kann als τριϲεπαργύριον oder als τρὶϲ ἐπ’ ἀργύριον verstanden werden. τριϲεπαργύριον ist sonst nicht belegt; bei Herodot (1.50; 9.80) findet sich ἐπάργυροϲ in der Bedeutung ‚versilbert‘. Das Präfix τριϲ- (bzw. τρι-) kann entweder ‚dreifach‘, ‚dreimal‘ heißen (wie z.B. in τρίϲλοποϲ ‚dreimal geschält‘) oder zur Intensivierung dienen (wie in τριϲάθλιοϲ oder τριϲόλβιοϲ). Wenn κ̣αὶ τριϲεπαργύριον das ἄξιον ὁλκῆϲ̣ in V. 1 fortsetzt, |271|könnte es also entweder ‚dreimal versilbert‘ heißen (Williams 2005, 20f.; Squire 2010, 598) oder – wenn ἐπάργυροϲ oder ἀργύρεοϲ auch kostbar heißen kann – ‚sehr kostbar‘ (Di Nino 2010, 295f.; Angiò 2011, mit der älteren Literatur) Dafür gibt es jedoch ebenso wenig einen Beleg wie für eine dreifache Versilberung eines Schmuckstückes oder eines Kunstwerks;45 τρὶϲ ἐπ’ ἀργύριον ist ebenfalls dunkel; ἐπ’ἀργύριον kann zwar, wie die von Austin für seine Konjektur angeführte Parallele (Xen. Kyr. 1.6.12) zeigt, ‚nach Geld‘, d.h. ‚um Geld zu holen‘ bedeuten; es bleibt aber völlig unklar, warum der Hirte oder Bauer dreimal kommen sollte, um Geld zu holen.

V. 3

χ̣εῖρα: Die meisten Interpreten gehen davon aus, dass es sich um die Hand des in V. 1f. zu ergänzenden Hirten oder Bauern handelt, der seine Hand nach der Kuh ausstreckt (z.B. ὡϲ δ’ ἐπετείνατο] Luppe 2003b); prinzipiell könnte es auch (wie in 62.3, 65.1 und 70.3) die Hand des Künstlers sein, wie Gronewald meint; vgl. aber den Komm. zu ϲο̣φὸν χρέοϲ̣. – ϲο̣φὸν ̣χρέοϲ̣: ‚Ein geschicktes, raffiniertes Ding‘ bezeichnet sehr wahrscheinlich die von Myron geschaffene Kuh und nicht, wie Gronewald vorgeschlagen hat, die Hand des Künstlers. – ειδ’: Die Buchstabenfolge ειδ kann als εἶδ’ (ed. pr.) oder als εἰ δ’ (Gronewald 2001 und Angiò 2003a) verstanden werden; in diesem Fall muss davor stark interpungiert werden. – ἐ̣π’ ἀδό̣ξου: ἄδοξοϲ heißt in der Regel ‚ruhmlos‘, ‚ehrlos‘, ‚unbekannt‘, kann aber wahrscheinlich (wie ἀδόξαϲτοϲ) daneben auch ‚unerwartet‘, ‚paradox‘ bedeuten (Soph. fr. 71 Radt); ἐπ’ ἀδό̣ξου ist dann gleichbedeutend mit ἀπροϲδοκήτωϲ, παραδόξωϲ. Dass die Wendung, wie Gronewald und Angiò glauben, die Trivialität des dargestellten Objekts im Gegensatz zu einer göttlichen oder heroischen Gestalt bezeichnet, erscheint als ganz unwahrscheinlich.

V. 4

Μύρων ἐπόει: Der Name des Künstlers und das Prädikat ἐποίει oder ἐποίηϲε ist die häufigste Form der griechischen Künstlersignatur; die attische Form ἐπόει könnte Poseidipp gewählt haben, weil Myron aus Attika (Eleutherai) stammte und/oder weil die berühmte Kuh auf der Akropolis stand. – Am Anfang des Verses dürfte die überraschende Entdeckung gestanden haben, dass die junge Kuh kein lebendes Tier ist; darin sind sich die Konjekturen von Austin, Luppe, De Stefani und Ferrari, bei allen Unterschieden im Detail, einig.

[…] ἐδόκηϲε τὸ βοίδιον ἄξιον ὁλκῆϲ

[…] καὶ τριϲεπαργύριον

εὖτε δ’ ἐτείνατο] χεῖρα, ϲοφὸν χρέοϲ εἶδ’ ἐπ’ ἀδόξου

ὡϲ οὐ βοῦϲ μήτηρ, ἀλ]λὰ Μύρων ἐπόει.

[…] die junge Kuh schien wert, einen Pflug zu ziehen

[…] und dreifachsilbern.

Als er aber die Hand austreckte, da sah er zu seiner Überraschung, wie raffiniert das Ding gemacht war,

dass nämlich nicht eine Kuh die Mutter war, sondern Myron es schuf.

|272|Leider ist von allen vier Versen des Epigramms kaum mehr als die zweite Hälfte erhalten. So bleiben viele Details im Dunkeln. Immerhin kann mit Hilfe der erhaltenen Reste – und auf dem Hintergrund der späteren Gedichte auf Myrons berühmte Kuh – die Pointe des Epigramms mit großer Sicherheit erschlossen werden. Poseidipp preist den perfekten Realismus des Künstlers, wie so viele der späteren Epigramme auf die Kuh auch, mit einer knapp formulierten fiktiven Anekdote: Ein Hirt (oder vielleicht auch ein Bauer), der die Kuh sieht, glaubt, es handele sich um eine reale Kuh, die er vor einen Pflug spannen könnte (V. 1); als er jedoch die Hand nach ihr ausstreckt und das Tier berührt, muss er – enttäuscht, überrascht und bewundernd – feststellen, dass diese junge Kuh nicht von einer Kuh stammt (so übereinstimmend alle Rekonstruktionen der Lücke am Anfang von V. 4), sondern von der Hand Myrons. Erst fühlt er es, dann kann er auch noch die Künstlersignatur lesen, die Poseidipp pointiert an das Ende des Epigramms gestellt hat: Μύρων ἐπόει – „Myron hat ‹diese Statue› gemacht“.46

Wie in 63, 64 (‚ 65) und 69 geht es Poseidipp auch in 66 um die Lebensechtheit als die wesentliche Qualität der von ihm propagierten neuen Kunst (vgl. 62),47 und es ist eben der extreme Realismus, dem – in seiner Nachfolge – die späteren Epigramme auf Myrons Kuh in immer neuen Variationen mit immer neuen Variationen huldigen.48

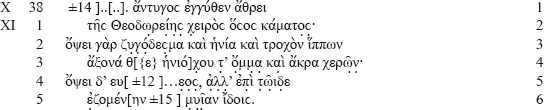

Gegenstand des Epigramms ist das älteste Kunstwerk, das Poseidipp in den Andriantopoiika vorstellt: ein (Selbst?)portrait49 des Theodoros von Samos. Poseidipp konzentriert sich in den sechs Versen ganz auf ein Miniaturviergespann, das der Künstler angeblich in der Hand hielt.50

|273|38 fort. ]ϲ̣τ̣[ ]π vel ]ϲ ̣ ed. min. ενγυθεν P 3 τ̣[….]χ̣ου, i. e. τ̣[εηνιο]χ̣ου P (scriptio plena) 4 εὖ [ῥυμόν, τρίχα] μ̣ή̣κ̣ε̣ο̣ϲ̣ e.g. ed. min. 5 ἑ̣ζομέν[ην ἂν ἴϲην ἅρματι] ed. pr., min. : ἑζομέν[ην μόγιϲ ἂν τηλόθε] Angiò 2001b : εἰδομέν[ην Messeri 2004 (v. Angiò 2006, 44) ἂν ὁρῶν (vel ἰδών, ἐών, ἰών, ϲτάϲ) τηλόθε] Lapini 2007

[…] des Wagen(rand)s; aus der Nähe betrachte

wie groß die Mühe der theodoreischen Hand ‹war›;

sehen wirst du die Deichselriemen und die Zügel und den Kandarenring und ‹im Maul›

die Kandarenstange der Pferde und des Wagenlenkers Auge und die Fingerspitzen

und du wirst (gut?) sehen […]; aber auf diesem

sitzend […] eine Fliege könntest du sehen.

V. 1

ἄντυγοϲ ἐγγύθεν ἄθρει: ἐγγύθεν dürfte eher zu ἄθρει als zu ἄντυγοϲ gehören. ἄντυξ kann auch pars pro toto für den ganzen Wagen verwendet werden (vgl. Eur. Hipp. 1231; Theokr. 2.166). – Für den Anfang des Verses gibt es bisher keine Ergänzungsvorschläge.

V. 2

χ̣ειρὸϲ: Zu χείρ vgl. zu 62.3 – ὅϲοϲ κάματο̣ϲ̣: Auch wenn κάματοϲ (wie πόνοϲ) nicht nur Anstrengung, sondern auch das Produkt anstrengender Arbeit (vgl. Hom. Od. 14.417; Hes. theog. 599) bezeichnen kann, ergibt die Annahme keinen Sinn, dass Poseidipp hier mit dieser Bedeutung spielt, wie Sens meint.51 – Θεοδω̣ρεί̣η̣ϲ̣: Das Adjektiv, das auch für den Philosophen Theodoros von Athen und auf den Tabulae Iliacae bezeugt ist, ist nur hier dreiendig. Theodoros (DNO 267–92) muss spätestens seit hellenistischer Zeit als Schöpfer von Miniaturkunstwerken berühmt gewesen sein. Eine Reihe der sog. Tabulae Iliacae aus der römischen Kaiserzeit, die mit Miniatur-Bildern nach Szenen aus der Ilias und anderen Epen verziert sind, tragen Aufschriften wie τέχνη (τάξιϲ, ἀϲπὶϲ) Θεοδώρηοϲ, die, wie Michael Squire (2011: The Iliad in a Nutshell. Visualizing Epic on the Tabulae Iliacae, Oxford: 283–291) plausibel gemacht hat, im Sinn von „Werk (Komposition, Schild Achills) nach Machart des ‹berühmten› Theodoros“ zu verstehen sind. – Theodoros von Samos (6. Jh. v. Chr.) war, auch wenn ihm die Antike auch Werke und Erfindungen zugeschrieben hat, für die er nicht verantwortlich war, ein außergewöhnlich vielseitiger Künstler, der sowohl als Architekt als auch als Bronzebildner und Toreut gearbeitet hat (vgl. DNO 267–292 und das Resümee I 201f.).

V. 3