Unter dem Titel ναυαγικά versammelt die siebte Sektion des Mailänder Papyrus (col. XIV 2 bis col. XIV 28 = 89–94) sechs Epigramme auf durch Schiffbruch zu Tode Gekommene. Die Nauagika stellen somit thematisch eine Unterkategorie zur vierten Gruppe der Epigramme, den ἐπιτύμβια (42–61), dar.1 In der Gruppe aus fünf vierzeiligen Epigrammen und einem sechszeiligen (93) lassen sich zwei Typen ausmachen, die alternierend auftreten: Bei den Epigrammen 89, 91 und 93 handelt es sich um Scheingrabepigramme; in den Epigrammen 90 und 92 steht eine seltsame Anekdote im Vordergrund. Auch das Abschlussepigramm 94 ist am ehesten dieser letzten Gruppe zuzuordnen, ist es doch mit Sicherheit kein Scheingrabepigramm; indes lässt es einen anekdotenhaften Unterton erkennen.2

Ein weiteres, in die Sammlung jedoch nicht aufgenommenes Nauagikon Poseidipps findet sich im siebten Buch der Anthologia Palatina (7.267). Über die Gründe, warum Poseidipp bzw. der Herausgeber der Sammlung nicht alle Nauagika aufgenommen hat, kann nur spekuliert werden. Casanova (2002) vermutet, dass die eher traditionellen Epigramme keinen Eingang in die vorliegende Sektion gefunden haben und nur die diejenigen darin aufgenommen worden sind,3 die die Tradition raffiniert transzendieren. Durch die den übrigen Sektionen zugrunde liegenden Auswahlkriterien jedenfalls lässt sich diese Vermutung jedoch nicht stützen, bedenkt man etwa, dass gerade das besonders interessante ekphrastische Epigramm des berühmten Kairos des Lysipp (142 = AP 16.275) in die Andriantopoiika nicht aufgenommen worden ist.

Inwieweit der Gruppe ein Ordnungsprinzip zugrunde liegt, ist umstritten. Die ed. pr. (25–26), die die innere Struktur der meisten Sektionen des Mailänder Papyrus für raffiniert hält, lässt dies gerade für die Nauagika nicht gelten. Mit Zanetto (2002) kann man jedoch auch in dieser Gruppe ein Ordnungsprinzip, nämlich das der Alternation, ausmachen: Ein gängigeres Scheingrabepigramm wechselt mit anderen weniger gängigen Grabepigrammen ab.

Wenn der Titel Nauagika auch durch Poseidipp erstmals bezeugt ist,4 lässt sich die Schiffbruchthematik in der griechischen Literatur doch bis zu den homerischen Epen zurückverfolgen. So artikuliert schon Odysseus die Furcht vor einem elenden Tod im Meer, wie sie dann später in den ‚Nauagika‘ − direkt oder indirekt − immer wieder thematisiert wird. Als er den gewaltigen Sturm aufziehen sieht, den Poseidon erregt, um die von den Göttern beschlossene Heimkehr im letzten Moment noch zu vereiteln, ruft er (Od. 5.302, 305b–312):

|320|ἄλγε’ ἀναπλήϲειν: τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.

[…] νῦν μοι ϲῶϲ αἰπὺϲ ὄλεθροϲ.

τρὶϲ μάκαρεϲ Δαναοὶ καὶ τετράκιϲ, οἳ τότ’ ὄλοντο

Τροίηι ἐν εὐρείηι χάριν Ἀτρεΐδῃϲι φέροντεϲ.

ὡϲ δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπιϲπεῖν

ἤματι τῶι ὅτε μοι πλεῖϲτοι χαλκήρεα δοῦρα

Τρῶεϲ ἐπέρριψαν περὶ Πηλεΐωνι θανόντι.

τῶι κ’ ἔλαχον κτερέων, καί μευ κλέοϲ ἦγον Ἀχαιοί:

νῦν δέ λευγαλέωι θανάτωι εἵμαρτο ἁλῶναι.

… weh mir, ich Elender! Was wird noch endlich geschehen!

[…] Nun ist mir das Verderben sicher!

Dreimal selig die Griechen und viermal, die in

Troias Weite zugrunde gingen, als sie den Atriden Gunst erwiesen!

Wäre ich doch gestorben und hätte sich mein Schicksal erfüllt,

an dem Tag, als beim erschlagenen Peliden sehr viele Troer eherne Lanzen auf mich warfen!

Dann wären mir Grabesehren zuteil geworden, dann hätten die Achaier meinen Ruhm verbreitet!

Nun aber ist es mein Los, einen schmählichen Tod zu erleiden!5

Und Hom. Od. 24.290–296 bietet sogar formal besehen ein ‚erstes Nauagikon‘:6

δύϲμορον· ὅν που τῆλε φίλων καὶ πατρίδοϲ αἴηϲ

ἠέ που ἐν πόντωι φάγον ἰχθύεϲ, ἢ ἐπὶ χέρϲου

θηρϲὶ καὶ οἰωνοῖϲιν ἕλωρ γένετ’· οὐδέ ἑ μήτηρ

κλαῦϲε περιϲτείλαϲα πατήρ θ’, οἵ μιν τεκόμεϲθα

οὐδ’ ἄλοχοϲ πολύδωροϲ, ἐχέφρων Πηνελόπεια,

κώκυϲ’ ἐν λεχέεϲϲιν ἑὸν πόϲιν, ὡϲ ἐπεώικει,

ὀφθαλμοὺϲ καθελοῦϲα· τὸ γὰρ γέραϲ ἐϲτὶ θανόντων.

Den Glücklosen: Diesen haben irgendwo fern von den Lieben und der väterlichen Erde

entweder irgendwo im Meer die Fische gefressen, oder er ist auf dem Festland

zum Raub von wilden Tieren und Vögeln geworden. Weder hat ihn seine Mutter

beweint, als sie ihn für die Bestattung in ein Gewand hüllte, und sein Vater, die wir ihn zeugten,

noch hat seine reich ausgestattete Ehefrau, die verständige Penelope,

ihren Ehemann auf dem Totenbett beklagt, wie es sich gebührt,

als sie ihm die Augen zudrückte. Das nämlich ist die Ehre der Verstorbenen.

In dieser Klage von Odysseus’ Vater Laertes sind schon mehrere Motive enthalten, wie sie uns in späteren Epigrammen begegnen werden: Die Angst davor, fern der Heimat zu sterben, zum Fraß der Fische im Wasser oder der Raubtiere an Land zu werden, keine Bestattung zu erhalten, die dem Toten zur Ehre gereicht und den Hinterbliebenen das Abschiednehmen ermöglicht. Die Idee eines solch elenden, weil ehrenlosen, Ablebens, steigert Hesiod noch durch seine Charakterisierung des Schiffbruchtodes als δεινόν (erg. 687; 691):

Ungeheuer ist es, in den Wellen zu sterben […]

ungeheuer, in den Wellen des Meeres Leid zu erfahren.

Bei Hesiod finden sich zudem bereits Warnungen vor den für die Seefahrt ungeeigneten Wetterbedingungen in der Winterzeit − ein Motiv, das auch in den Schiffbruchepigrammen der AP und in Poseidipps Epigramm 93 anzutreffen ist.7 Auch wird vor der unersättlichen Gier gewarnt, die den Kaufmann dazu verleitet, unvernünftigerweise bei jeder Witterung zu segeln und zu große Schiffe bzw. Frachten zu wählen − ein Aspekt, der in der AP häufiger thematisiert wird, nicht aber bei Poseidipp.8

Auch Elegie und Iambus haben offenbar immer wieder vom Schiffbruch gesprochen. Wir besitzen Teile einer Elegie des Archilochos, die Schiffbrüchige beklagt (8–13 West). Diese Verse sind mit Ausnahme von 13 West wahrscheinlich Teil jenes Gedichtes ἐπί τοῦ ναυαγίου gewesen, das in der Schrift περὶ ὕψουϲ (10.7) als Paradigma für bewundernswerte Dichtung angeführt wird, mit dem Argument, dass hier die Auswahl der Stoffelemente und deren Verbindung zu einem organischen Ganzen besonders gelungen sei. Das Gedicht enthält wesentliche Motive, die auch für Poseidipps Nauagika konstitutiv sind, wie beispielsweise das bedrohliche Gefühl, als Schiffbrüchiger nicht bestattet werden zu können. Wenn Poseidipp die Ungeheuerlichkeit des Scheingrabs hervorhebt, konnte er also möglicherweise bereits auf eine ältere Tradition zurückgreifen. Auch Einzelverse aus verlorenen Iamboi des Archilochos (116, 210–215 West) deuten lexikalisch9 auf eine Schiffbruchthematik hin. Zu den genannten möglichen Präfigurationen des Nauagikons kommt schließlich noch das von früheren Forschern (z.B. Diehl, Snell) dem Archilochos, neuerdings (West) jedoch dem Hipponax zugeschriebene Epoden-Fragment 115 West (= 79a Diehl). Hier verwünscht das Dichter-Ich einen untreuen Freund und beschwört die beiden (in seinen Augen) größten Übel auf ihn herab: Er möge Schiffbruch erleiden und – in letzter Sekunde gerettet – sein restliches Dasein als Sklave fristen.

Wann das Thema des Schiffbruchs, für das sich möglicherweise schon in Epos, Elegie und Iambus eine gewisse Topik entwickelt hatte,10 Eingang in das Epigramm gefunden hat, ist unklar. Im siebten Buch der AP sind zahlreiche Epigramme zusammengestellt, die sich als ‚Nauagika‘ bestimmen lassen: 263–279, 282–294 und 494–506. Dazu kommen noch eine Reihe einzelner Schiffbruchepigramme.11 Da aber wahrscheinlich nur wenige dieser Gedichte |322|aus der Zeit Poseidipps stammen,12 lässt sich nicht mehr feststellen, ob sie Rückschlüsse auf gängige Motive zulassen, die vielleicht durch Poseidipp oder gar frühere Autoren vorbereitet bzw. etabliert worden sind: Man kann also nur spekulieren, ob Poseidipp einer schon gegebenen Topik des Schiffbruchepigramms folgt, sie (mit-)etabliert oder eher raffiniert durchbricht. Sollten auch die später entstandenen Gedichte der AP eine Topik aus früheren, verlorenen Epigrammen widerspiegeln, spräche einiges dafür, dass Poseidipp – wie Di Nino (2009, 47) meint – „dem typischen hellenistischen Streben nach Originalität“ hat Genüge leisten wollen.13 Für eine gewisse Raffinesse und Eigenständigkeit Poseidipps spricht die Tatsache, dass die lexikalischen Gemeinsamkeiten mit den AP-Epigrammen überwiegend im Bereich der Realien auszumachen sind: Natürlich finden sich die Begriffe aus den Bereichen der Nautik, der Ufer- und Meerestopographie, des Schiffbruchs und der Bestattung14 auch in den Epigrammen Poseidipps. Einige der typischen und für die Topik des Schiffbruchs wichtigen Begriffe15 und Motive spart Poseidipp hingegen völlig aus, insbesondere die schon erwähnte Warnung, als Kaufmann mit zu großer Ladung unterwegs zu sein, sowie die Furcht, als Schiffbrüchiger zu Fischfutter16 zu werden. Beide Motive finden sich jedoch bei anderen hellenistischen Autoren17 und lassen sich auch schon in epischer Dichtung nachweisen.18 Ein eindeutiges Urteil über den Originalitätsgrad der Epigramme Poseidipps ist auf dieser schmalen Materialbasis nicht zu fällen, als vorläufiges Fazit lässt sich jedoch festhalten, dass Poseidipp innerhalb der Gattung des Schiffbruchepigramms wahrscheinlich als relativ origineller Autor gelten kann.19 Als relativ originell erscheint er vor allem deshalb, weil sich zwar für einige poseidippischen Ausgestaltungen keine epigrammatischen, wohl aber beispielsweise epische Vorbilder ausfindig machen lassen. Nicht zuletzt ist diese gattungsübergreifende Motivlese selbst − also das Rekurrieren auf Topoi aus anderen Gattungen als der selbst gewählten epigrammatischen − ein strukturelles Merkmal, das sich Poseidipp mit anderen hellenistischen Autoren teilen dürfte.

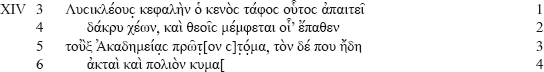

Auf einem Kenotaph wird Lysikles’ Tod in den Wellen beklagt und betrauert.

5 τοεξ P 6 κῦμ{α} [ἐπέχουϲιν ἁλόϲ ed. pr. (def. Di Nino 2006): κῦμα [θανόντ’ ἔλαχον Austin 2001a, ed. min. : κῦμ{α} [ἴδε τρυχόμενον Livrea 2002 : κῦμα [φέρουϲι νέκυν Zanetto 2002 : κῦμα [δονεῦϲι νέκυν De Stefani 2003 : κῦμ’ [ἐδέχοντο νέκυν Ferrari per litt.

Des Lysikles Haupt fordert dieses leere Grab ein,

Tränen vergießend, und den Göttern wirft es vor, was für Dinge erlitten hat

die erste Stimme aus der Akademie, diesen aber irgendwo schon

Gestade und graue Welle […]

V. 1

Λυϲικλέουϲ̣: Lysikles war ein Athener Bürger und Gastfreund des Polemon (vgl. Diog. Laert. 4.21–23), des in V. 3 angesprochenen, aber nicht namentlich genannten Leiters der Platonischen Akademie. Zusammen mit Polemon soll auch Krates – dessen Schüler, Nachfolger und Liebhaber – ein Gast im Hause des Lysikles gewesen sein. Über die genauen Umstände seines Todes gibt es keine Quellen. – ὁ κενὸϲ τάφοϲ: Ein Kenotaph ist ein Scheingrab, d.h. eine Grabstätte,die keine sterblichen Überreste birgt. Der zugehörige Leichnam ist entweder verschollen – wie im Falle von Schiffbrüchigen – oder für die nahen Verwandten aus anderen Gründen nicht zugänglich (Bestattung in der Fremde oder in einem kollektiven Staatsgrab). Kenotaphe sind für die gesamte Antike bezeugt; vgl. Graen, D. 2011 (Hg.): Tod und Sterben in der Antike. Grab und Bestattung bei Ägyptern, Griechen, Etruskern und Römern, Stuttgart: 164ff.

V. 2

μέμφεται … ἔπαθεν: Subjekt von μέμφεται (‚es wirft vor‘) ist das Grabmal; somit ist das Subjekt zu ἔπαθεν (‚er hat erlitten‘) der nachgestellte Polemon. Grammatikalisch wäre es zwar möglich, dass die erste Stimme der Akademie, Polemon, μέμφεται regiert und dass ἔπαθεν auf Lysikles zielt, dagegen sprechen aber sowohl die Wortstellung als auch das Wiederaufgreifen des Objektes mittels τὸν δέ in V. 3. So sieht es auch die ed. pr., die als Vorbild ein dem Simonides zugeschriebenes Distichon (AP 7.511 = FGE 1006–1007) heranzieht: Da dort nicht das Leid des Toten, sondern dasjenige des Überlebenden beklagt wird, könnte man annehmen, dass auch Poseidipps Scheingrab das Schicksal des weiterlebenden Polemon beklagt, nicht das des toten Lysikles.

V. 3

τοὒξ Ἀκαδημεία̣ϲ πρῶτ̣[ον ϲ]τ̣ό̣μα: Die erste Stimme der Akademie ist Polemon (ca. 350–275), s. Komm. zu V. 1. Es ist möglich, dass Poseidipp Polemon, der von 314 bis 270 v. Chr. Scholarch der Akademie war, persönlich gekannt hat. Di Nino (2010, 111) verweist auf den Umstand, dass ϲ]τ̣ό̣μα in der Regel die Stimme eines Dichters bezeichnet (Antip. Sid. AP 7.2.1 = HE 214 u. AP 7.6.3f. = HE 226f., Paul. Sil. AP 7.4.1: Homer; Diosc. AP 7.411.5f. = HE 1595f.: Aischylos; Antip. Thess. AP 7.75.1 = GPh 483: Stesichorus; anon. AP 9.184.1 = FGE 1194: Pindar; Theokr. |324|eid. 7.37: Theokrit) und nur ein einziges Mal – wie hier – die Stimme eines Philosophen (anon. AP 9.188.1: Platon). Die Applizierung dieser eher für Dichter verwendeten Junktur auf einen Philosophen könnte also ein Indiz für das Streben nach Originalität Poseidipps sein.

V. 4

κυμα[: Über das vor der lacuna stehende κῦμα (‚Welle‘) herrscht Einigkeit; zum Singular als Kollektivum vgl. Hom. Od. 13.99. Die meisten Vorschläge für die lacuna selbst, deren genaue Länge nicht ermittelbar ist, weisen in eine ähnliche Richtung. Sie gehen davon aus, dass ein Leichnam empfangen, festgehalten oder hin- und her bewegt wird: Austin 2001a: θανόντ’ἔλα-χον (‚den Toten haben erhalten‘), ed. min.: ἐπέχουϲιν (‚halten zurück‘), Zanetto 2002: φέρουϲι νέκυν (‚tragen den Leichnam‘), De Stefani 2003: δονεῦϲι νέκυν (‚schütteln den Leichnam hin und her‘), Ferrari per litt.: ἐδέχοντο νέκυν (‚haben den Leichnam aufgenommen‘).20 In eine andere Richtung geht der Vorschlag von Livrea 2002: Er nimmt den Ausdruck κεφαλὴν (V. 1: ‚Haupt‘) wörtlich und geht von einem ‚Sparagmos‘ des Lysikles aus; er ergänzt darum in V. 4 τρυχόμενον (‚den Aufgezehrten‘), das er mit einem Verb der Wahrnehmung, ἴδε (‚sieh!‘), verbindet. Eine sichere Entscheidung für eine der Lesarten ist nicht möglich. Der von Zanetto (2002) gemachte Vorschlag erscheint aus zwei Gründen reizvoll: Zum einen hätte man mit Kallim. AP 7.271.3a (= epigr. 17.3a Pfeiffer) eine direkte Parallele aus der hellenistischen Literatur: νῦν δ’ ὁ μὲν εἰν ἁλί που φέρεται νέκυϲ („jetzt aber treibt sein Leichnam irgendwo in der See“);21 zum anderen erscheint νέκυν als Ergänzung kompositorisch (mit Λυϲικλέουϲ am Anfang ergäbe sich eine Ringkonstruktion) und inhaltlich plausibel (das Grabepigramm schließt mit dem, was gerade nicht im Grab liegt, diesem aber zukäme). Wenn man bedenkt, dass in der auf das Wegschaffen von Beute im Krieg zielenden Phrase ‚ἄγειν καὶ φέρειν‘ (‚wegzerren und forttragen‘) φέρειν auf Lebloses, ἄγειν auf Lebendiges (Menschen und Vieh) geht, unterstriche φέρουϲι den pervertierten Lebendig-Leblos-Gegensatz, mit dem das Epigramm spielt: Der Mensch, Lysikles, ist zum leblosen Ding geworden, über das Gestade und Welle verfügen; das Kenotaph dagegen wird von einem allwissenden Erzähler als sprechend, weinend und anklagend, d.h. wie eine lebendige Person, beschrieben.

Λυϲικλέουϲ κεφαλὴν ὁ κενὸϲ τάφοϲ οὗτοϲ ἀπαιτεῖ

δάκρυ χέων, καὶ θεοῖϲ μέμφεται οἷ’ ἔπαθεν

τοὒξ Ἀκαδημείαϲ πρῶτ[ον ϲ]τόμα, τὸν δέ που ἤδη

ἀκταὶ καὶ πολιὸν κῦμα [φέρουϲι νέκυν.

Dieses leere Grab fordert unter Tränen Lysikles’ Haupt ein,

und macht den Göttern zum Vorwurf, was für schlimme Dinge

|325|die erste Stimme aus der Akademie gelitten hat; irgendwo aber tragen diesen schon

Gestade und graue Welle als Leichnam.

Wie oben ausgeführt, verweist das Epigramm mit ὁ κενὸϲ τάφοϲ auf eine der in der Antike als besonders schlimm empfundenen Folgen des Schiffbruchtodes: die fehlende Bestattung des Leichnams.22 Das Adverb που in V. 3 bietet einen weiteren – wenn auch weniger expliziten – „lexikalischen Indikator“23 für Kenotaphe und bringt einen zweiten schrecklichen Aspekt ins Spiel: Wenn sich der Leichnam „irgendwo“ befindet, dann wohl auch fern von der Familie des Toten und seiner Heimat.24 Wie breit dieses „irgendwo“ angelegt ist, wird durch ἀκταὶ und κῦμα noch betont: Das Scheingrab weiß nicht einmal, ob Land oder Meer den Körper des Lysikles bergen; vielleicht ist sogar gemeint, dass einmal das Land, einmal das Meer den Leichnam haben.25 Mit dem letzten Vers deutet sich zudem schon an, was Poseidipp später noch ausführlicher ausgestalten wird: das ambivalente Potential von Gestade und Meer, die für Zerstörung (89), aber auch für Rettung (93) stehen.26

Wenn man zugrunde legt, dass Poseidipp Polemon persönlich gekannt hat, könnte man in diesem Epigramm eine Art Auftragsarbeit sehen: Poseidipp verliehe dann mit seinem Epigramm der Trauer Polemons Ausdruck. Vielleicht fingiert er aber auch nur eine Nähe zur athenischen Philosophenschule. Poseidipp scheint hier in zweierlei Hinsicht originell: Es gibt kaum Epigramme, in denen das Kenotaph so lebendig und empathisch dargestellt ist wie hier: Es vergießt Tränen und versetzt sich in eine dem Toten nahestehende Person, Polemon, hinein.27 Auch pauschale Anklagen gegen die Götter finden sich in keinem Schiffbruchepigramm der AP; wenn überhaupt werden Klagen an konkret benannte Gottheiten adressiert.28

Das Gedicht erzählt eine seltsame Begebenheit mit unerwartetem Ende: Obwohl der Protagonist, Archeanax, schon das rettende Land sieht, kann er es schwimmend nicht mehr erreichen und geht unter.

7 ἐπὶ λε]π̣ρὴν ed. pr : .[β]ί̣[αι Βορέηϲ ἐπὶ λε]π̣ρὴν ed. min. ([β]ί̣[αι iam Austin 2001a) : [λ]ι̣[μὴν ἀκτή τ’ ἐπὶ λε]π̣ρὴν̣ vel [λ]ι̣[μὴν χέρϲόϲ τ’ ἐπὶ λε]π̣ρὴν Zanetto 2002 : [λ]ι̣[βὸϲ π̣νόοϲ ἔϲ ποτε λε]πρὴν̣ De Stefani 2003 : [θ]ά̣[λαϲϲ’ ἀκτὴν ἐπὶ λε]π̣ρὴν Lascoux ap. De Stefani 2003 : [β]ί̣[η βορέου Hunter ap. Di Nino 2005a (v. Angiò 2006, 48) et περὶ λυ]π̣ρὴν Di Nino 2005a : β]ί̣[αι βαρὺ (vel βαθὺ vel μέγα vel πολὺ) κῦμ’ Ferrari 2005

Es vernichtete den Archeanax […]

während er auf Skyros im Ägäischen (Meer) zuschwamm

und da und dort Land sah. Aber auf der See

ist ein Doppelstadion länger als weite Ebenen.

V. 1

Ἀρχεάνακτα: Der Name Archeanax war, soweit wir sehen können, wenig verbreitet.29 – [.].[………….]π̣ρην: Die Vorschläge für den sehr korrupten Schluss des ersten Verses lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die einen sehen einen mächtigen Wind am Werke: ed. min.: [β]ί̣[αι Βορέηϲ (‚‹ihn vernichtete› mit Macht Boreas‘), De Stefani 2003: [λ]ι̣[βὸϲ πνόοϲ (‚des Südwinds Wehen‘), Hunter ap. Di Nino 2005a: [β]ί̣[η Βορέου (‚die Macht des Boreas‘). Die anderen halten das mächtige Meer für den Übeltäter: Zanetto 2002: [λ]ι̣[μὴν ἀκτή τ’ bzw. [λ]ι̣[μὴν χέρϲόϲ τ’ (‚Hafen und Gestade‘), Lascoux ap. De Stefani 2003: [θ]ά̣[λαϲϲ’ ἀκτὴν ἐπὶ λε]π̣ρὴν … νηχόμενον (‚das Meer, als er auf das raue Gestade zuschwamm‘), Ferrari 2005: β]ί̣[αι βαρὺ/βαθὺ/μέγα/πολὺ κῦμ’ (‚mit Macht die schwere/tiefe/große/häufige Strömung‘). Windnamen kommen auch in der AP vor, und zwar Boreas in 7.495.1 (= HE 90),30 Euros in 7.273.1 (= HE 2345)31 und 7.501.1 (= HE 2871)32 sowie Notos in 7.263.2 (= FGE 491).33 Dass die Winde an diesen Stellen als Genitivattribut erscheinen, könnte Hunters Lesart [β]ί̣[η Βορέου |327|stützen, allerdings wäre dann − aus metrischen Gründen − statt mit ἐπὶ (‚auf Skyros zu‘) mit einer konsonantisch anlautenden Präposition, z.B. mit περὶ (‚bei Skyros‘), anzuschließen.34 Da die Macht des Meeres in den fünf anderen Epigrammen zur Genüge ausgestellt wird, würde die mögliche ‚Beschuldigung‘ des Windes hier eine willkommene Abwechslung bilden. Auch für das letzte Wort dieses Verses gibt es zwei Vorschläge, λεπρὴν (‚rau‘, ‚uneben‘) oder λυπρὴν (‚unergiebig‘, ‚karg‘, aber auch ‚jämmerlich‘, s. a. Komm. zu 53.2), die in ihrer Grundbedeutung nicht weit auseinander liegen: Beide Adjektive beschreiben ein Stück Land (eine raue, unebene Insel muss man sich auch als unergiebig, karg denken). Für λυπρὴν, das Di Nino (2005a) stark macht, spricht nicht so sehr der von ihr herangezogene Homer, der das Wort nur ein einziges Mal benutzt – nämlich zur Beschreibung dafür, wie Ithaka gerade nicht ist (Od. 13.243); vielmehr gefällt ihre Idee, es im übertragenen Sinne und außerdem als eine Art Enallage zu lesen: Nach Di Nino bestimmt λυπρὴν nicht nur Skyros, sondern vor allem die Todesart des Archeanax als ‚jämmerlich‘. Diese Lesart würde auch dem pleonastischen Charakter begegnen, wie er mit der Verbindung von λεπρὴν – ‚rau‘, ‚(durch Felsen und Steine) von unebener Oberfläche‘ – und ϲκῦρον (‚Stein‘) entstünde.

V. 2

Ϲκῦρον: Die Insel, die zu den Nördlichen Sporaden gehört, ist vor allem im Westen von zahlreichen Inselchen umgeben. Archeanax könnte eines dieser Inselchen erblicken; angesichts der im Text genannten Entfernung (354–384 m) ist es aber wahrscheinlicher, dass er inmitten einer der beiden (heute als Häfen genutzten) Buchten im Südwesten der Insel schwimmt.

V. 3

ἔνθεν τε καὶ ἔνθεν: Die griechische Vorstellung, die dieser Formulierung zugrunde liegt, ist im Deutschen nicht wiederzugeben. Nach den Grundsätzen der antiken Optik senden nicht nur das betrachtende Auge, sondern auch die betrachteten Gegenstände (ins Auge des Betrachters) Strahlen aus: Die (Bucht der) Insel Skyros ‚strahlt‘ also ‚von da und von dort‘ ins Gesichtsfeld des Archeanax.

V. 4

διϲτάδιο̣ν: Das Längenmaß Stadion kann ganz unterschiedlich lang sein: im kürzesten Fall 177 m (Delphi), im längsten (und bekanntesten)35 192 m (Olympia). Das nicht mehr überwundene Doppelstadion, das den Schwimmer vom rettenden Ufer trennt, entspricht also einer Länge zwischen 354 und 384 m. – πολλῶν … πεδίων: Bei πολλῶν πεδίων könnte ein genitivus comparationis vorliegen oder – im Rahmen einer comparatio compendaria – ein genitivus subiectivus zu einem nur gedachten zweiten διϲτάδιον. Die Aussage, dass einem auf dem Meer eine 384 m lange Strecke länger vorkommt als auf dem Land in der Ebene, erscheint pointenhafter als diejenige, dass eine 384 m lange Strecke länger sei als weite Ebenen – letzteres ist ja auch im konkreten Wortsinne zutreffend.

ὤλεϲεν Ἀρχεάνακτα [β]ι[η βορέου περὶ λυ]πρὴν

Ϲκῦρον ἐν Αἰγαίωι νηχόμενον πε[λάγει],

γῆν ἔνθεν τε καὶ ἔνθεν ὁρώμενον· ἀλλὰ θαλ[ά]ϲϲηϲ

διϲτάδιον πολλῶν μακρότερον πεδίων.

Die Gewalt des Boreas vernichtete den Archeanax,

während er nahe dem elenden Skyros in der Ägäis schwamm

und da Land sah und dort. Aber auf der See

ist ein Doppelstadion länger als das weiter Ebenen.

Der erhaltene Text sagt nicht ausdrücklich, dass der Protagonist Schiffbruch erlitten hat. Da seine Zugehörigkeit zur Nauagika-Sektion unstrittig ist, spricht jedoch einiges dafür, dass Archeanax, bevor er sich schwimmend fortbewegt, auf einem Boot unterwegs gewesen ist. Auch war Schwimmen in der griechischen Antike keine Sportdisziplin, die bei Wettbewerben ausgetragen wurde.36 Einen – lexikalischen – Hinweis auf einen Schiffbruch könnte zudem das erste Wort, ὄλλυμι, geben: Bei Poseidipp kommt es in 92.1 in diesem Kontext vor, und auch in den Schiffbruchepigrammen der AP begegnet es recht häufig.37 In der AP finden sich zudem auch ähnlich seltsame Glücksumschläge, wie sie Poseidipp hier mit dem unerwarteten Tod des Archeanax nahe dem skyrischen Ufer erzählt. Es lassen sich zwei Formen ausmachen: Der unerwartete Umschlag besteht entweder, wie hier, darin, dass ein Schiffbrüchiger nahe dem Land (Antip. Thess. 7.625 = GPh 251–256, 639 = GPh 391–396) oder in absolut ruhiger See (Isid. Aeg. 7.293 = GPh 3891–3896, anon. 7.543 = FGE 1288–1291, Antip. Thess. 7.640 = GPh 377–382) zugrunde geht, oder darin, dass sich der Schiffbrüchige zwar an Land retten kann, ihn dort aber ein ungewöhnlicher Tod erwartet (Antip. Thess. 7.289 = GPh 221–224, Leon. Alex. 7.550 = FGE 1906–1909, Stat. Flacc. 7.290 = GPh 3807–3812). Ausgespielt wird in diesen Epigrammen der Gegensatz zwischen Land und Meer, besonders unter dem Gesichtspunkt der Risikogefährdung, welcher der Mensch hier wie dort ausgesetzt ist.38 Auch Poseidipps Epigramm thematisiert diesen Gegensatz: Die wenigen hundert Meter, die in einer weiten Ebene kaum der Rede wert wären, bleiben in der vom Wind aufgewühlten See für Archeanax unüberwindbar.

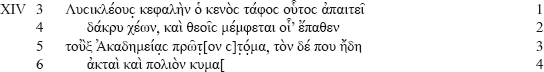

Gemäß dem in der Einleitung zur Sektion erwähnten Alternationsprinzip folgt dem ‚epideiktischen‘ zweiten Gedicht nun wieder ein Scheingrabepigramm. Da es sich direkt an den Leser wendet, scheint das Epigramm nicht nur des Toten gedenken zu wollen, sondern auch die Lebenden zu großer Vorsicht aufzufordern.

11 ἓν τότε Gronewald 2001 (v. et Gronewald 2009) : εντοτε P: εἴ ποτε ed. pr., min. (def. Di Benedetto 2006; v. Gronewald 2009, di Nino 2010) : ἐκ τότε Casanova 2002 (v. Gronewald 2009) πλοΐζου impf. (ἐπλοΐζου) ed. pr., min., Di Benedetto 2006, di Nino 2010 : imper. Gronewald 2001, Casanova 2002 : πλοΐζειϲ vel πλοΐζει (-ηι) Austin 2001a 12 post μὴ ταχύϲ dist. Gronewald 2009 13 Παριανῶν def. Gronewald 2001, ed. min. : παρ’ἱ‹κ›άνων ed. pr. 14 τῆλέπου Austin ap. Gronewald 2001, ed. min. (def. Gronewald 2009) : τηλεμου P : τῆλ’ ἐμοῦ ed. pr., Gronewald 2001 εἰκαῖαι def. Gronewald 2001, ed. min. : εἶ· καὶ ‹μ›’ αἱ ed. pr.

Mögest du viermal überlegen, und dann besegle eine Welle:

Werde nicht schnell zum Seefahrer über das Schwarze Meer,

wenn du dieses leere Grab des Doros gesehen hast, den von den Parianern

fern irgendwo zufällige Dünen der Salzflut halten.

V. 1

τετράκι: Erwarten würde man eher den Rat, τρίϲ (‚dreimal‘) zu überlegen, da im Griechischen die Dreizahl bevorzugt als Ausdruck einer allgemeinen oder unbestimmten Vielheit dient (s. LSJ A.). τετράκι (‚viermal‘) scheint diese emphatische Bedeutung i.S.v. ‚vielmals‘ zu variieren (vgl. Theokr. eid. 5.57) oder ähnlich wie in der bereits zitierten ναυαγικόν-Situation der Odyssee zu überbieten (Od. 5.306 τρὶϲ μάκαρεϲ Δαναοὶ καὶ τετράκιϲ; Kontext und Übersetzung s.S. 320; Verg. rezipiert diese Junktur in Aen. 1.94: O terque quaterque beati [„Oh, dreifach und vierfach selige“]). Ein ähnlicher Fall liegt vielleicht auch bei Kallimachos vor (AP 12.230.2 = epigr. 52.2 Pfeiffer: εἰ μὲν ἔμ’ ἔχθει,/τετράκι μιϲοίηϲ, εἰ δὲ φιλεῖ, φιλέοιϲ „wenn du doch [… ihn], hasste er mich, viermal so sehr hasstest, liebte er mich aber, ihn liebtest“), der zudem, wie Poseidipp, das zu überbietende τρίϲ weglässt. Da dem Ratschlag, viermal nachzudenken, im eigentlichen Text des Epigramms jedoch nur drei Gedanken folgen – dass der Leser nämlich erstens nicht schnell zum Überquerer werden soll, dass er zweitens gerade an einem Grab vorbeifährt, und dass drittens dieses Grab den Toten, einen Schiffbrüchigen, gar nicht enthält – könnte damit auch ein vierter, im Text nicht ausgesprochener Gedanke evoziert werden, auf den der Leser nach eingehender Lektüre des Epigramms schließen soll: ‚Du, lieber Leser, kannst der nächste Doros sein‘. Dass Poseidipp durchaus Sinn für Zahlen(wort)spiele hatte, legen 124 (= AP 5.183) und 140 (= AP 12.168) nahe; vgl. auch Komm. zu 47.3. – ἓν: Gegenüber dem von der ed. pr. vorgeschlagenen Eingriff (εἴ ποτε) hat Gronewald den Wortlaut des Papyrus verteidigt: „Denke viermal nach, und dann befahre ein Meer nicht (vor)schnell“. Zusammen mit τετράκι ergibt das ἓν ein – zugegebenermaßen leicht inkonzinnes – Wortspiel, das Prämeditation und Handlungsvollzug sowie die Gefährlichkeit von Welle (wie die kleine Propontis, an der Parion liegt) und Wellen (wie das Schwarze Meer) ins Verhältnis setzt: einmal in ein Vier-zu-eins-Verhältnis |330|− viermal soll man überlegen, bevor man eine Handlung vollführt, einmal in ein unbestimmtes quantitatives Verhältnis − eine Welle (V. 1: ἓν … κῦμα)39 scheint etwas ganz anderes zu sein als ein Meer (V. 2: ποντο …). Die Konjektur καὶ εἴ ποτε ergibt dann einen guten Sinn, wenn man das Komma nicht, wie die Erstherausgeber nach, sondern wie Di Benedetto (2005) vorgeschlagen hat, vor καὶ setzt (vgl. auch Di Nino 2010): ‚Mögest du doch viermal überlegen, auch wenn du einst eine Strömung besegelt hast‘. Der Leser erhielte den Ratschlag, auch dann noch gründlich nachzudenken, wenn ihm schon eine glückliche Fahrt gelungen ist. Als Parallelen für den konzessiven Charakter von καὶ εἴ kann Di Benedetto auf Hom. Il. 15.51 und 20.371 verweisen. – πλοΐζου: Wenn man sich für ἓν τότε entscheidet, muss man πλοΐζου als Imperativ lesen. Liest man εἴ ποτε, ist πλοΐζου als Imperfekt ohne Augment zu verstehen. Alle Lesarten produzieren mit der Verbindung von einem Optativ und mindestens einem Imperativ einen inkonzinnen Satzaufbau: Dabei ist Gronewalds Kombination eines Optativs mit zwei Imperativen (βουλεύϲαιο … καὶ … πλοΐζου·… γίνεο) vielleicht einen Hauch paralleler als Di Benedettos Rekonstruktion, die Optativ und Imperativ durch einen Konzessivsatz mit Imperfekt voneinander trennt (βουλεύϲαιο … εἴ ποτε [ἐ]πλοΐζου·… γίνεο).

V. 2

Die Idee von Gronewald (2009), den Satz über πλοΐζου hinaus fortzusetzen, ist bedenkenswert: „Denke viermal nach, und dann befahre ein Meer nicht (vor)schnell: den Euxeinos durchquere (erst), nachdem du dieses leere Grab des Doros gesehen hast, den fern von den Bewohnern von Parion irgendwo zufällige Sandhaufen des (Schwarzen) Meeres festhalten.“ (Hervorhebung Gronewald). Seine Übersetzung und Interpretation sind indes zu sehr auf die geographischen Gegebenheiten um Parion zugeschnitten, ohne dass es im Text selbst Hinweise darauf gäbe, dass ἓν κῦμα (‚eine Welle‘) tatsächlich ein Meer (wie das Marmarameer) bezeichnet, das kleiner ist als das im folgenden Vers erwähnte Schwarze Meer. Allgemein (also auch für Ortsunkundige) wäre das Epigramm kaum verständlich. Auch scheint Εὐξείνου γίνεο ποντοπόροϲ in seiner imperativischen Wirkung zu stark, als dass es allein durch die Nennung einer Bedingung (mittels eines Partizips) relativiert werden könnte (aus diesem Grund übersetzt Gronewald ja auch: „(erst), nachdem du“ [Hervorhebung d. Verf.]). – ταχὺϲ: Das Adjektiv ist hier adverbiell gebraucht, s. LSJ B.4. – Εὐξείνου: Bei der griechischen Bezeichnung des als sehr gefährlich berüchtigten Schwarzen Meeres als Pontos Euxeinos (‚Gastliches Meer‘) handelt es sich um einen Euphemismus.40 Das hier fehlende πόντοϲ ist aus ποντοπόροϲ leicht zu ergänzen; die ed. pr. verweist auf eine ähnliche Konstruktion bei Ps.-Simon. AP 7.510 (= FGE 994 –997). – ποντοπόροϲ: Das Adjektiv ist sicher eine Homer-Reminiszenz (Od. 12.69; 13.95,161; 14.295,339; 15.284; Il. 1.439; 2.771; 3.46,240,283,444; 7.72,229; 11.277; 13.381,628; 15.704; 16.205); in den homerischen Epen dient es allerdings immer zur näheren Bestimmung von Schiffen. In AP 7.264.1 (Leon. Tar.)41 wird es ebenso wie bei Poseidipp auf einen Menschen bezogen. Wir haben es also in beiden Fällen mit einer typisch hellenistischen Homerrezeption zu tun: der Übernahme eines homerischen Wortes in neuer Verwendung.

Δώρου: Der Name Doros ist recht geläufig.42 Möglicherweise handelt es sich um eine Verkleinerungs- oder Koseform für einen mit -doros zusammengesetzten Namen, wie Pompodoros oder Thedoros.

V. 3f.

Παριανῶν/τῆλέ που: Die im Papyrus überlieferte Buchstabenfolge παριανῶν ist als Ortsangabe Παριανῶν (Gronewald 2001, ed. min.) oder als die fehlerhafte Transkription von παρ’ἱκάνων (ed. pr.) gelesen worden (s.u.). Der Text muss nicht geändert werden. Παριανῶν passt geographisch sehr gut: Parion, am Hellespont östlich von Lampsakos gelegen, liegt am Anfang der auf dem Weg zum Schwarzen Meer vorab zu durchquerenden Propontis. Parion scheint die Heimatstadt des Doros zu sein und der Aufstellungsort des Grabsteins. Auch die im Papyrus überlieferte Buchstabenfolge τηλεμου ist unterschiedlich interpretiert worden. Die beiden Vorschläge ziehen eine jeweils unterschiedliche Deutung des Relativpronomens ὃν nach sich. Bei Austins Vorschlag, τῆλέ που, dem sich auch Gronewald anschließt, wird das Relativpronomen ὃν auf Doros bezogen: ὃν Παριανῶν/τῆλέ που εἰκαῖαι θῖνεϲ ἔχουϲιν ἁλόϲ (‚den von den Parianern/fern irgendwo zufällige Dünen der Salzflut halten‘). Dagegen bezieht die zweite, auf einen Vorschlag der ed. pr. zurückgehende Variante, das Relativpronomen auf das Grab und bringt den angesprochenen Leser als Subjekt ins Spiel: ὃν παρ’ ἱκάνων/τῆλ’ ἐμοῦ εἶ· καὶ ‹μ›’ αἱ θῖνεϲ ἔχουϲιν ἁλόϲ (‚wenn du zu diesem [sc. Grab des Doros] gelangst, bist du fern von mir [sc. Doros]: Und mich halten die Dünen der Salzflut.‘) Hierbei wird nicht sofort klar, wer eigentlich der Sprecher ist, das Grab oder Doros: Zu Beginn des Gedichts scheint die persona loquens ein nicht näher bestimmbarer Erzähler in der 3. Ps. zu sein. An dieser Stelle, wo dem Leser direkt mitgeteilt wird, dass er zwar nahe ‚diesem‘ (ὃν), aber fern von ‚mir‘ sei, ergäbe dies jedoch keinen Sinn mehr.43 Ist doch der Umstand, dass der implizite Leser eines Scheingrabepigramms zwar nahe dem Kenotaph ist, aber fern von dem Leichnam desjenigen, für den dieser errichtet worden ist, eine Selbstverständlichkeit. Παριανῶν/τῆλέ που44 nähme dagegen ein in der Schiffbruchmotivik wichtigen Aspekt des Schiffbruchtodes45 auf, der in dieser Sektion bisher noch nicht thematisiert worden ist: den beängstigenden Umstand, fern von der Heimat zu sterben und auch nicht in ihr bestattet werden zu können. – εἰκαῖαι: Das Adjektiv εἰκαῖοϲ hat laut LSJ A.1. manchmal die Bedeutung ‚zufällig‘; allerdings ist es in der hier vorliegenden attributiven Stellung vor Poseidipp nur viermal überliefert und bedeutet dort eher ‚planlos‘ oder ‚zwecklos‘ als ‚willkürlich‘ oder ‚zufällig‘. Zufällig sind die Dünen, weil das Meer den Leichnam nicht – wie etwa in 93.4 erbeten – unversehrt auf eine Sandbank gespült, sondern wahllos an irgendeiner Stelle unter den Meeressand ‚gemischt‘ hat.

τετράκι βουλεύϲαιο, καὶ εἴ ποτε κῦμα πλοΐζου·

μὴ ταχὺϲ Εὐξείνου γίνεο ποντοπόροϲ,

τοῦτον ἰδὼν κενεὸν Δώρου τάφον, ὃν Παριανῶν

τῆλέ που εἰκαῖαι θῖνεϲ ἔχουϲιν ἁλόϲ.

Überlege viermal, auch wenn du bereits einmal gesegelt bist:

Überquere das Schwarze Meer nicht vorschnell,

wenn du dieses leere Grab des Doros gesehen hast, den

fern von Parion irgendwo zufällige Meeresdünen festhalten.

Im Gegensatz zu 89 wird in 91 nicht der Tote beklagt, sondern der Leser wird davor gewarnt, eine unüberlegte Tat zu begehen.

Für welche Lesart – ob καὶ ἓν τότε oder καὶ εἴ ποτε – man sich im ersten Vers auch entscheidet, es bleibt ein gewisser repetitiver Charakter erhalten: Bei der einen soll der Epigrammleser lange nachdenken, bevor er überhaupt jemals aufs Meer hinausfährt, bei der anderen soll er auch dann noch gründlich überlegen, wenn er schon einmal die glückliche Erfahrung gemacht hat, dass eine Seefahrt reibungslos verlaufen kann. In jedem Fall soll seine Passage gerade des Schwarzen Meeres keine schnelle sein. Dieser letzte Appell könnte mehrere Aspekte beinhalten: Die Entscheidung, den Pontos Euxeinos zu überqueren, soll nicht überstürzt getroffen werden – nicht ohne gründliche Vorüberlegungen (V. 1). Ferner könnte sich dahinter auch die Empfehlung verbergen, langsam d.h. nicht auf dem schnellsten Weg zu segeln und statt über das offene Meer zu fahren, lieber Küstenschifffahrt zu betreiben.46 Mit Gronewalds Deutung des überliefeten Textes wäre dieser Appell zur ‚Entschleunigung‘ („den Euxeinos durchquere (erst), nachdem du dieses leere Grab des Doros gesehen hast“) nicht ohne jede Koketterie: Das Grab trüge dem Leser auf, nicht schnell zu fahren, damit es selbst überhaupt gesehen und sein Ratschlag zur Kenntnis genommen und beherzigt werden kann.

Der durch den Grabstein bei Parion gewarnte Seemann hätte noch während seiner ganzen Fahrt über die Propontis Zeit, sein Vorhaben und seine Route zu überdenken und eventuell noch vor Erreichen der Einfahrt in das Schwarze Meer wieder kehrtzumachen. Die Warnung richtet sich entweder an die Parianer oder an vorbeifahrende Seeleute.47

Das schlecht erhaltene Gedicht hat einen Seemann zum Protagonisten, den ein anderes Schicksal ereilt hat als seine Kameraden. Was mit ihm geschehen ist − ob er gerettet oder vernichtet wurde − muss offenbleiben.

15 ἁμαεργὸϲ ed. pr. (def. Di Benedetto 2003b, di Nino 2010) : ἅμ’ ἀεργὸϲ Gronewald 2001 (def. Livrea 2002, Gärtner 2006; v. Angiò 2007b) : ἀνάελπτοϲ ? Cuypers 16 νηχ̣ο̣μ̣έ̣[νωι δ’ ἦν ed. pr. : νηχο̣μ̣έ̣[νωι δ’ ἦν Κρι-vel Ϲπι]ν̣ό̣ε̣ν̣τ̣ι̣ ? ed. min. (νηχομέ[νοιϲ ? Cuypers) : νηχ̣ο̣μ̣έ̣[νωι δ’ οὐκ ἄ]ρ̣’ ἦ̣ε̣ν̣ τ̣ι̣ Livrea 2002 : νηχ̣ο̣μ̣έ̣[νωι δ’ οὐ ϲτο]ν̣ό̣ε̣ν̣τ̣ι̣ De Stefani 2003 : νηχ̣ο̣μ̣έ̣]νωι δ’ ἔργον] ἀ̣φ̣έ̣ν̣τ̣ι̣ Lapini 2007 : δ᾿ ἔϲτιν] ἔ̣θ᾿̣ἕ̣ν̣ τι̣ Ferrari per litt. 17 τογγαρ P ἐπ’ ἄμ[μον ed. pr. (def. di Nino 2010): ἐπαμ[πίϲχων ϲωτήριοϲ ἠρέμ]α̣ δαίμων e.g. Austin 2001b : ἐπ’ ἄμ[μον ἔβαλλεν ὀλέθριον ἤλιθ]α̣ Livrea 2002 : ἐπ’ ἀμ[μώδη προϲιδὼν ἀκτῆϲ χθόν]α̣ vel ἐπ’ ἀμ[μώδη βλέψαϲ χθονὸϲ, ἠιόν]α̣ De Stefani 2003 : ἦ μάλ]α̣ vel ἤγαγ]ε̣ Di Nino 2010 18 [ψυχρῆϲ ἐξεϲάωϲεν ἁλ]ό̣ϲ̣ Austin 2001b : [κενεὴν ἐλπίδ’ ἀπωϲάμεν]ο̣ϲ Livrea 2002 : [πέτρηιϲ νηλειῶϲ πέλαϲ]α̣ϲ De Stefani 2003

Als das Schiff unterging, ist jeder †…† mit zugrunde gegangen,

Seemann, schwimm[…] Flucht:

Den nämlich (auf Sand?) ein Daimon

schwimmend […].

V. 1

†αμαεργοϲ†: Bei ἁμαεργὸϲ handelt es sich um ein hapax legomenon. Die ed. pr. fasst es als ein Synonym für das Adjektiv ϲυνεργόϲ (‚mitarbeitend‘, ‚helfend‘) auf und verweist auf 86.2, wo mit οἰοκέληϲ (statt des geläufigen μονοκέληϲ) ein ähnlich gebildetes hapax vorliegt. Den auf Gronewald (2001) zurückgehenden Gegenvorschlag ἅμ’ ἀεργὸϲ befürworten auch Livrea (2002) und Gärtner (2006), wobei sie das Adverb ἅμ’ auf den ganzen Satz beziehen: ‚Als das Schiff unterging, ist zugleich jeder untätige Seemann zugrunde gegangen‘. Für dieses (auch aus heutiger Perspektive nachvollziehbare) Verhalten der Seeleute, angesichts einer unabänderlichen Katastrophe (wie eines heftigen Sturms) zu resignieren und nichts mehr zu unternehmen, führt Gärtner (2006) zwei Parallelen an (Eur. Tr. 688–693, Lucan. 7.125–127). Für einen ähnlichen Gebrauch von ἅμα verweist Gärtner auf Kallimachos (AP 7.272.1–2 = epigr. 18.1–2 Pfeiffer):

Νάξιοϲ οὐκ ἐπὶ γῆϲ ἔθανεν Λύκοϲ, ἀλλ’ ἐνὶ πόντωι

ναῦν ἅμα καὶ ψυχὴν εἶδεν ἀπολλυμένην …

Lykos von Naxos starb nicht zu Lande, sondern auf dem Meer

sah er gleichzeitig sein Schiff und sein Leben zugrunde gehen …

Angiò (2007b) meint dagegen, dass dem kallimacheischen ἅμα funktionell bei Poseidipp eher ϲυναπώλετο entspreche, und schließt die Lesart ἅμα auch deswegen aus, weil sie zusammen mit ϲυναπώλετο einen Pleonasmus ergäbe. Der Vers ist allerdings auch ohne ἅμα mit ϲυναπώλετο und πᾶϲ (und überhaupt den beiden ὄλλυμι-Komposita) pleonastisch: Die Fülle des Ausdrucks scheint also intendiert.

V. 2f.

νηχ̣ο̣μ̣ε̣[…….].ε̣ν̣τ̣ι̣φυγή: Dass zu dem gut lesbaren φυγή ein Partizip im Dativ, etwa νηχ̣ο̣μ̣έ̣[νωι, ‚dem Schwimmenden‘, (ed. pr., min.) tritt, ist möglich. Der Vorschlag der ed. min., die Buchstabenfolge |334|ε̣ν̣τ̣ι̣ zu einem Namen (Krinóeis oder Spinóeis)48 zu ergänzen, auf den sich dieses Partizip bezieht, erscheint, auch wenn diese Namen nicht gerade häufig sind, als nachvollziehbar.49 Schließlich gehört, wie die Schiffbruchepigramme der AP und nicht zuletzt Poseidipps50 zeigen, die Namensnennung zum Genre des Grabepigramms. Für diese lacuna so wie für die folgenden, gibt es verschiedene Vorschläge, die sich jenseits der konkreten lexikalischen Ausgestaltung dem Sinn nach in zwei Gruppen einteilen lassen: Die eine geht davon aus, dass ein Besatzungsmitglied davonkommt (Austin 2001a u. 2001b; ed. min.), die andere, dass dieser sich zwar aus der Schiffbruchsituation retten kann, dann aber doch noch an Land vom Tod ereilt wird (ed. pr., Livrea 2002, De Stefani 2003, Thomas 2004). Aufgrund des sehr verderbten Textmaterials ist eine Entscheidung nicht möglich. – επαμ[± 15]α̣: Es spricht nichts gegen den Vorschlag der ed. pr., den Anfang der lacuna zu ἐπ’ἄμ[μον (‚auf den Sand‘) zu vervollständigen. Die vorgeschlagenen Ergänzungen zur zweiten, ca. 15 Buchstaben umfassenden Lücke sind allesamt zu lang, wobei Austin rein numerisch am wenigsten darüber hinausgeht.

νηὸϲ ἀπολλυμένηϲ ϲυναπώλετο πᾶϲ ἅμ’ ἀεργὸϲ

ναύτηϲ, νηχομε[νωι … Κρι]νόεντι φυγή·

τὸν γὰρ ἐπ’ ἄμ[μον ±12 ]α δαίμων,

νηχόμενον [ ±16 ].ϲ.

Als das Schiff zugrunde ging, ist zugleich jeder untätige Seemann mit umgekommen,

schwimmend gelang Krinoes […] die Flucht:

Den nämlich auf Sand […] ein Daimon

schwimmend […].

Das sehr schlecht erhaltene Epigramm beginnt mit der Information, dass ein Schiff samt seiner Besatzung untergegangen sei. Die Erwähnung von einem ‚Schwimmer‘ und einer ‚Flucht‘ in V. 2 scheint darauf hinzudeuten, dass immerhin eines der Besatzungsmitglieder dem havarierten Schiff lebend entkommen ist und sich nunmehr schwimmend an Land zu retten sucht. Aus V. 3 wird nur deutlich, dass bei diesem Versuch des Schwimmers ein Daimon zugegen ist, nicht jedoch, in welcher Form dieser auf das Geschehen Einfluss nimmt.

In der Forschung sind sowohl ein positiver wie auch ein negativer Ausgang erwogen worden. Eine Entscheidung für die eine oder andere Variante ist wegen der sehr lückenhaften Textbasis zwar nicht möglich, aber um das Spektrum beider Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wird im folgenden für beide Varianten je ein Rekonstruktionsvorschlag vorgestellt und interpretiert.

Dafür dass ein Schiffbrüchiger dem havarierten Schiff zwar entkommt, dann aber doch ein schlimmes Schicksal erleidet, gibt es − wie schon die ed. pr. zu diesem Epigramm bemerkt − |335|Beispiele im siebten Buch der AP: In den Epigrammen des Antipater von Thessalonike 289 (= GPh 221–224) und Leonidas von Alexandria 550 (= FGE 1906–1909) wird dem an Land gelangten Schiffbrüchigen von einem Wolf, bei Statilius Flaccus 290 (= GPh 3807–3812) von einer Natter der Garaus gemacht. Für eine tragische Rettung bietet auch Vergils Aeneis 6.337–38351 eine Parallele. Ausgehend von diesen Parallelen hält Livrea (2002) ein positives Ende für „völlig banal“, ein negatives dagegen für „wesentlich elaborierter und dramatischer“ und macht nachstehenden Vorschlag zur Rekonstruktion des Epigramms:

νηὸϲ ἀπολλυμένηϲ ϲυναπώλετο πᾶϲ ἅμ’ ἀεργὸϲ

ναύτηϲ, νηχ̣ο̣μ̣έ̣[νωι δ’ οὐκ ἄ]ρ̣’ ἦ̣ε̣ν̣ τ̣ι̣ φυγή·

τὸν γὰρ ἐπ’ ἄμ[μον ἔβαλλεν ὀλέθριον ἤλιθ]α̣ δαίμων,

νηχόμενον [κενεὴν ἐλπίδ’ ἀπωϲάμεν]ο̣ϲ.

Als das Schiff zugrunde ging, ist zugleich jeder mitarbeitende Seemann umgekommen,

demjenigen, der schwamm, ward auch so keine(rlei) Flucht zuteil:

Ihn nämlich warf auf den verderbenbringenden Sand ein Daimon, den vergeblich

schwimmenden, nachdem er ihm die leere Hoffnung genommen hatte.

Ein solcher negativer Ausgang würde sich sehr gut in das Alternationsprinzip fügen, das Zanetto (s.S. 319) konstatiert hat.

Doch auch für ein positives Ende gibt es vergleichbare Szenarien. So klingt das Ende, wie es Austin (2001b) entwirft, motivisch an die Episode aus Homers Odyssee an, in der der schiffbrüchige Odysseus mit Hilfe Leukotheas und Athenes den kalten Fluten entkommen und sich ans Ufer von Scheria retten kann (5.332ff.):

νηὸϲ ἀπολλυμένηϲ ϲυναπώλετο πᾶϲ ἁμαεργὸϲ

ναύτηϲ, νηχ̣ο̣μ̣έ̣[νωι δ’ ἦν .].ε̣ν̣τ̣ι̣ φυγή·

τὸν γὰρ επαμ[πίϲχων ϲωτήριοϲ ἠρέμ]α̣ δαίμων,

νηχόμενον [ψυχρῆϲ ἐξεϲάωϲεν ἁλ]ό̣ϲ.

Als das Schiff zugrunde ging, ist zugleich jeder tätige Seemann umgekommen,

schwimmend aber ward einem […] die Flucht zuteil:

Den schwimmenden nämlich, indem er ihn sanft umhüllte,

rettete ein heilbringender Daimon sanft aus der kalten Salzflut.

Bei dieser Variante müsste man davon ausgehen, dass das Grabepigramm nicht seinem Protagonisten, dem Schwimmer, sondern dessen ertrunkenen Schiffskameraden aus V. 1 gilt.

|336|Festzuhalten bleibt, dass es in Poseidipps Epigramm selbst keine eindeutigen Hinweise auf ein glückloses Ende des entkommenen Seemannes gibt und sich die Vertreter beider Interpretationsrichtungen auf vergleichbare Erzählungen bei anderen Autoren stützen müssen. Bezeichnend ist, dass die jeweiligen Lager zwei sehr gegensätzliche Möglichkeiten in Betracht ziehen, warum die Seeleute zu Tode kommen: Entweder sie sterben, weil sie resignieren und nichts tun (Gronewald 2001, Livrea 2002 und Gärtner 2006) oder sie sterben eben gerade deswegen, weil sie dem Sturm zu trotzen versuchen und nicht versuchen, sich schwimmend ans Ufer zu retten (Austin 2001b, Lapini 2007, Di Benedetto 2003b). Wahrscheinlich hat dieses Epigramm eben diese Frage diskutiert, welches Verhalten Seeleute angesichts eines drohenden Schiffbruchs an den Tag legen sollten: passive Resignation, aktiver Kampf gegen den Sturm oder sofortigen Fluchtversuch.

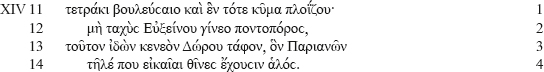

In diesem Scheingrabepigramm auf den schiffbrüchigen Pythermos betet der Sprecher zur Erde und zu Poseidon, den Toten gut zu behandeln.

19 τογχρηϲτον P 20 ψυχρον P (def. Lapini 2004b: – ὤλετο γάρ – ψυχρὸν κτλ.) 22 εχθεϲ P

Den rechtschaffenen Pythermos, wo nur immer, dunkle Erde,

du ihn hältst – er ging nämlich zur Zeit des kalten Steinbocks zugrunde –

umhülle sanft; Vater des Meeres, wenn aber du ihn birgst,

wirf ihn unversehrt auf eine nackte Sandbank aus

auf dem weithin sichtbaren Hügel Kymes, und den Leichnam, wie es sich gehört,

gib, Herrscher des Meeres, der väterlichen Erde zurück.

V. 1

χρηϲτὸν: χρηϲτόϲ (als eine Bezeichnung für den Charakter des Toten) ist ein weitverbreitetes Adjektiv auf Grabinschriften und deutet auf eine familiäre oder freundliche Verbindung zwischen Toten und Bestattenden hin.52 – Π̣ύ̣θερμο̣ν: Dieser Name ist u.a. auch für Kyme bezeugt.53 – ὅπ̣ου ποτέ̣: Das verallgemeinernde Interrogativpronomen ist noch eine Steigerung des in Nauagika meist durch που vertretenen lexikalischen Indikators für Kenotaphe (vgl. S. 325). – γαῖα μ̣έλαινα: Die Junktur ist homerisch und wie hier meist am Versende zu finden; vgl. Hom. Il. 2.699; 15.715; 20.494; Od. 11.365,587; 19.111.

ψυχροῦ ἐπ’ Αἰγόκερω: Im Papyrus steht die Buchstabenfolge ψυχρον. Grundsätzlich wird von einem Schreibfehler ausgegangen: Nur Lapini (2004b) hält am überlieferten Text fest. Er fasst ψυχρόν als Attribut zu Pythermos auf. Dass ein Attribut in einer später eingeschobenen Parenthese nachgetragen wird, kann jedoch schon aus syntaktischen Gründen nicht überzeugen. Dagegen ergibt der durch die Konjektur der Erstherausgeber hergestellte Bezug auf Αἰγόκερω einen hervorragenden Sinn. In der Antike durchschritt die Sonne den tiefsten Punkt ihrer Bahn im Sternbild des Αἰγόκερωϲ/‚Steinbocks‘ (vgl. Arat. 286ff.);54 der Schiffbruch hat sich also offenbar in der kalten Jahreszeit ereignet, um die Wintersonnenwende am 20. Dezember. Das Motiv der für die Seefahrt ungeeigneten Winterzeit ist in der antiken Literatur sehr häufig anzutreffen.55 Anspielungen auf die (meist ungünstigen) Wetterbedingungen, unter denen der Schiffbruch stattfindet, gehören zur Topik des ναυαγικόν.

V. 3

περίϲτειλον: περιϲτέλλω kann ‚einhüllen‘, ‚bedecken‘, ‚verbergen‘ heißen, im Kontext einer Bestattung auch allgemein ‚bestatten‘, ‚begraben‘ oder speziell ‚mit einem Totengewand einhüllen‘. Diese spezielle Verwendung findet sich zum ersten Mal im ‚ersten Nauagikon‘, Hom. Od. 24.293 (s.S. 320); Di Nino fasst die Odysseepassage gar als Subtext für das gesamte Epigramm 93 auf. Danach hätte Poseidipp Pythermus nach Odysseus’, Gaia nach Antikleias, Poseidon nach Laertes’ Vorbild geschaffen (s.S. 338). Di Ninos weitergehende These, dass hier neben dem emulator Poseidipp auch der Philologe am Werke sei, der Homers spezielle und unklare Verwendung von περιϲτέλλω konturiere und erhelle (vgl. Rengakos 1994 zu Apoll. Rhod.), ist jedoch kaum richtig; zwar ist περιϲτέλλω bei Homer ein hapax, aber kein „problematisches hapax“ (60).56

V. 5

περιφαινομένωι: Ein substantivierter Gebrauch dieses Partizips ist sonst nur bei Hom. Od. 5.476 nachweisbar; adjektivisch verwendet es Poseidipp auch in 116.2. – Κύμηϲ: Kyme, in Äolien, ist offenbar die Heimat des toten Pythermos. Dieses Kyme bezeichnet Hesiod (erg. 636) als die Heimat seines Vaters: Es könnte also sein, dass Poseidipp sein ναυαγικόν nicht nur in eine imaginäre Traditionslinie mit Homer, sondern auch mit Hesiod stellen will; von diesem hätte er dann den Stoff (Schifffahrt im Winter) und die Gestalt (ein rechtschaffener, kymischer Mann, der in See sticht) übernommen. – ὡϲ χρή: Diese Wendung könnte laut Di Nino (2009) dem ὡϲ ἐπεώικει in Hom. Od. 24.295 (s. Komm. zu V. 3) nachempfunden sein, wo es ebenfalls am Versende steht.

πατρώιηι … γῆι: Mit der Aufnahme dieser nur in der Odyssee bezeugten Wendung (13.188; 251) verweist Poseidipp erneut auf die Traditionslinie zu Homer.

Im kalten Winter ist der Protagonist dieses Epigramms, Pythermos, zugrunde gegangen. Poseidipps Gedicht scheint aber nicht den weitverbreiteten Topos weiterzuschreiben, nach dem die Schifffahrt im Winter grundsätzlich zu ruhen habe; jedenfalls wird Pythermos weiterhin als rechtschaffen bezeichnet, weder Selbstüberschätzung noch kommerzielle Habgier werden ihm als Motive für die winterliche Fahrt unterstellt.57 Die Betonung von Pythermos’ Rechtschaffenheit lässt auf eine Wertschätzung des Epigramm-Auftraggebers für den Schiffbrüchigen schließen: In dieser Hinsicht liegt hier also der genau umgekehrte Fall zum nachfolgenden Gedicht 94 vor, wo Toter und Bestattender Fremde füreinander sind – was Zanettos Vermutung, dass die Sektion der Nauagika einem Alternationsprinzip folgt, unterstreichen könnte.

Zweifellos liegt die Originalität dieses Scheingrabepigramms darin, dass es als ein Gebet gestaltet ist, das sich an gleich zwei ‚Gottheiten‘ richtet. Dabei ist die Bitte an Poseidon doppelt so lang wie diejenige an die Erde. Das mag daran liegen, dass der Gedanke, dass das Meer den Toten für immer in seinen Fluten zurückhalten könnte, unerträglicher ist als die Vorstellung, dass die Erde ihm ein – wenn auch nur ‚provisorisches‘58 – Grab gewährt. Auch wird Poseidon anscheinend mehr Respekt entgegengebracht,59 wird er doch zweimal und dazu sehr ehrerbietig mit πόντου πάτερ und πόντου δέϲποτα angesprochen, während die Erde nur einmal mit γαῖα μέλαινα apostrophiert wird.60 Es sind besonders diese invocationes, die zu dem hymnischen Charakter des Epigramms beitragen.

Die Parallelen zu Hom. Od. 24.290–296 sind deutlich: In beiden Fällen ist unklar, ob der Gescheiterte (Odysseus bzw. Pythermos) auf See oder zu Lande den Tod gefunden hat; beide Male ist die Rede von einer ‚umhüllenden‘ Mutter(figur) (die beim Umhüllen von Odysseus mit einem Totenkleid imaginierte Antikleia bzw. die Pythermos umhüllende Erde) und einer Vatergestalt, die Empathie an den Tag legt (der weinende Laertes) oder legen soll (Poseidon, der darum gebeten wird, den Leichnam unversehrt an Land zu spülen); sowohl für Odysseus als auch für Pythermos wird die Rückkehr in ‚die väterliche Erde‘ – ‚väterlich‘ hier i.S.v. ‚heimatlich‘ – als das bezeichnet, was ihnen eigentlich (der Ehrenhaftigkeit wegen) zukäme. Diese inhaltlichen Analogien werden lexikalisch unterstützt (s. Komm.).

Interessant ist, dass hier keine Vorliebe für die kleinen, sekundären Facetten eines Stoffes feststellbar ist, sondern – im Gegensatz zu den intertextuellen Gestaltungsformen in der hellenistischen Literatur – die Vorlage stilistisch und motivisch deutlich überhöht ist. Die bei Homer bewusst allgemeinmenschlich gehaltene Trauer des Vaters um seinen Sohn – es spielt keine Rolle, dass dieser Vater ein König und Heros ist – wird in ein Gebet im Hymnenstil überführt. Vater- und Muttergestalt – bei Homer noch das ithakesische Königspaar – werden zudem nicht, wie es angesichts der im Hellenismus beliebten Kreuzung von Gattungen denkbar wäre – in |339|ein bäuerliches Milieu oder dergleichen versetzt, sondern tauchen nunmehr sogar als Götter, ja Naturgewalten auf. Auf der Ebene der Figuren entsteht durch den Ersatz des Königspaares durch ein Götterpaar also eine Entmenschlichung, während auf der Ebene der Erzählung gleichzeitig eine Entpersonalisierung geschieht, wird doch die in der 1. Ps. formulierte Klage von Odysseus’ Vater in das Gebet eines allwissenden Erzählers in der 3. Ps. verwandelt. Im letzten Vers des Gebetes werden die beiden angeredeten Gottheiten – die anfangs zwei kontrastierende Möglichkeiten für den Verbleib des Pythermos repräsentieren – miteinander versöhnt: ‚Vater Poseidon‘ möge den Leichnam doch der ‚väterlichen (Mutter) Erde‘ zurückgeben, mithin in dessen Heimatland zurückbringen.

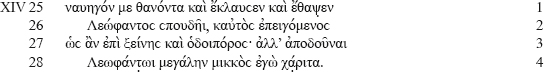

Das Schlussgedicht der Gruppe widmet sich keinem Kenotaph, sondern einer ‚echten‘ Grabstätte. Ein Durchreisender, Leophantos, hat es für einen ihm unbekannten Schiffbrüchigen errichtet, den er am Strand gefunden hat. Persona loquens ist – nur hier61 in der gesamten Sektion – der namenlose Tote selbst.

28 μικκὸϲ ἐγὼ ed. pr. (def. Livrea 2002, Thomas 2004, Zoroddu 2005) : Μίκκοϲ ἔχω Lapini 2002

Mich Schiffbrüchigen, gestorben, beweinte und begrub

Leophantos mit Eifer, obwohl er selbst in Eile war,

wie einer in der Fremde und auf der Durchreise: aber großen Dank abzustatten

dem Leophantos bin ich ‹zu?› klein.

V. 2

Λεώφαντοϲ: Dieser Name kommt in mehreren Gegenden Griechenlands vor.62 – ϲπουδῆι, καὐτὸϲ ἐπειγόμενοϲ: Der adverbiell gebrauchte Dativ von ϲπουδή kann sowohl ‚in Eile‘ als auch ‚mit Eifer/Sorgfalt‘ heißen. Das konzessive Partizip καὐτὸϲ ἐπειγόμενοϲ (‚obwohl er in Eile war‘) und der die Eile erklärende Zusatz (‚auf der Durchreise‘) legen die zweite Bedeutung (‚mit Sorgfalt‘) nahe.

V. 4

μικκὸϲ (ἐγὼ): Laut ed. pr., De Stefani (2003) und Thomas (2004) kann μικκὸϲ nicht als Eigenname aufgefasst werden, weil Leophantos, der ja das Epigramm in Auftrag gibt, den Namen des Toten nicht kennen kann. Der von μικκόϲ abhängige Infinitiv hat einen final-konsekutiven |340|Sinn:63 „Leophantos großen Dank abzustatten, bin ich (zu) klein.“64 So verstanden könnte man die Verse auch als Spottepigramm lesen: Der sich mit seinem Grabhügel identifizierende Tote fände diesen demnach so ‚mickrig‘, dass er dem Leophantos dafür keinen (großen) Dank zu schulden glaubt. Lapini (2002) hält dagegen ein dorisches μικκὸϲ i.S.v. μικρὸϲ für sehr unwahrscheinlich, weil dieses Epigramm sonst keinerlei Spuren dorischen Dialekts aufweist.65 Im Gegenteil meint er gerade darin die Pointe sehen zu können, dass Leophantos eben, weil er nicht wissen kann, wie der Tote heißt, die augenscheinliche Eigenart des Leichnams (sein Kleinsein) zum Namen macht und ihn Μίκκοϲ66 ‚tauft‘; die dorische Färbung ist damit allerdings nicht aus der Welt, da Leophantos diesen sprechenden Namen wohl nur als Dorer gewählt haben dürfte. Zudem hängt bei dieser Lesart der Infinitiv ἀποδοῦναι (V. 3) ‚in der Luft‘, der bislang an das μικκόϲ [sc. εἰμὶ] ἐγώ anschließen konnte (‚ich bin zu klein [zum Dankabstatten]‘). Lapini schlägt daher vor – statt ἐγώ –, ἔχω (‚Ich, Mikkos, kann‘) zu lesen, was den Sinn gegenüber der Übersetzung in der ed. pr. umkehrt: War der Bestattete dort nicht in der Lage, zu danken, ist er es hier sehr wohl: „Ich, Mikkos, vermag Leophantos großen Dank abzustatten.“ Die Pointe bestünde dann im Gegensatz Μίκκοϲ-μεγάλην: Für Lapini besteht die μεγάλη χά̣ριϲ in einem Beistand, den der Tote dem Lebenden leiste, möglicherweise eine Art Schutzpatronat für die künftigen Seefahrten des Wohltäters. Daneben ließe sich aber auch denken, dass der Dank bereits geleistet ist, und zwar durch die Kleinwüchsigkeit.67

ναυηγόν με θανόντα καὶ ἔκλαυϲεν καὶ ἔθαψ̣εν

Λεώφαντοϲ ϲπουδῆι, καὐτὸϲ ἐπειγόμενοϲ

ὡϲ ἂν ἐπὶ ξείνηϲ καὶ ὁδοιπόροϲ· ἀλλ’ ἀποδοῦναι

Λεωφάντωι μεγάλην μικκὸϲ ἐχὼ χάριτα.

Mich verstorbenen Schiffbrüchigen beweinte und begrub

Leophantos mit Eifer, obwohl er doch in Eile war,

wie ein Reisender in der Fremde; doch

Leophantos großen Dank zu zollen, bin ich Kleiner in der Lage.

Auftraggeber des Epigramms kann nur Leophantos sein; es überrascht, dass er den Toten das Epigramm ‚sprechen lässt‘, obwohl er nicht einmal dessen Namen zu kennen scheint. Thematisch bildet dieses letzte Epigramm der Sektion einen absoluten Gegensatz zum ersten: leeres Grab eines Prominenten68 dort, Grab eines Anonymus hier. Die einzige Gemeinsamkeit sind mögliche Anleihen bei Kallimachos (s. Komm. zu 89.4).69 Denn auch bei Kallimachos (AP 7.447 = epigr. 11 Pfeiffer) findet sich ein Grabepigramm, das mit Größe bzw. Länge spielt – laut Gutzwiller (1998, 198–199) ein verschränktes Spiel mit der Körpergröße des Bestatteten und der Länge der Reden, die sein Bestatter zu halten pflegte: Beide sind kurz.

ϲύντομοϲ ἦν ὁ ξεῖνοϲ, ὃ καὶ ϲτίχοϲ οὐ μακρὰ λέξων

Θῆριϲ Ἀριϲταίου Κρὴϲ ἐπ’ ἐμοὶ δολιχόϲ.

Kurz angebunden war der Fremde, weshalb auch die Aufschrift, die nicht viele Worte macht,

mit ‚Theris, Sohn des Aristaios, Kreter‘ auf mir schon lang ist.

Besonders ausgeprägt ist die Nähe zwischen 94 und Kallim. AP 7.277 (= epigr. 58 Pfeiffer):

Τίϲ, ξένοϲ ὦ ναυηγέ; ‚Λεόντιχοϲ ἐνθάδε νεκρόν

εὗρέ μ’ ἐπ’ αἰγιαλοῦ, χῶϲε δὲ τῷδε τάφωι

δακρύϲαϲ ἐπίκηρον ἑὸν βίον· οὐδὲ γὰρ αὐτόϲ

ἥϲυχον αἰθυίηι δ’ ἶϲα θαλαϲϲοπορεῖ.‘

Wer bist du, fremder Schiffbrüchiger? ‚Leontichos fand mich hier an

der Küste als Leichnam und schüttete mir dieses Grab auf, wobei er

sein eigenes gefährliches Leben beweinte. Auch er selbst lebt ja

nicht ruhig, sondern befährt einem Seevogel gleich das Meer.‘

Wie bei Poseidipp ist auch bei Kallimachos der Bestattete die persona loquens, zumindest im zweiten, größeren Teil des Epigramms; im ersten Teil kommt auch bei Kallimachos ein zufällig Vorüberkommender zu Wort. Eine Nähe zwischen den beiden hellenistischen Epigrammen schafft auch die Ähnlichkeit des Namens der jeweils Bestattenden: Leontichos und Leophantos. Beide bestatten einen Unbekannten, dem sie den Epigrammtext bzw. einen großen Teil davon |342|in den Mund legen, und scheinen ein geschäftiges Leben zu führen. Während von Leontichos aber ausdrücklich gesagt wird, dass er wie der Tote über das Meer fährt, erfahren wir über Leophantos nur, dass er auf der Durchreise ist – womit ja auch eine Fahrt über Land gemeint sein könnte.70 Auch bestattet Leontichos einen fremden Seemann, während Leophantos selbst ein Fremder ist. Es ist also wahrscheinlich, dass der Tote bei Kallimachos unter fremde, bei Poseidipp hingegen unter heimatliche Erde gebracht wird. Ein dritter Unterschied ist die komplexere Struktur bei Poseidipp: Der Dialog zwischen Bestattendem und Bestattetem, der bei Kallimachos auch äußerlich durch das Frage- und Antwortgefüge gekennzeichnet ist, muss hier erst erschlossen werden. Bei Kallimachos kulminiert der Dialog eher in einer Art innerem Monolog, da der Bestattende im Bestatteten nur sein eigenes – wie ein Damoklesschwert über ihm schwebendes – Schicksal sieht. Bei Poseidipp liegt der Fokus der Rede des Bestatteten ganz auf dem Bestattenden71 – und gipfelt so in einer Art (gedachtem) Dialog: Der Tote spricht Leophantos aus der Seele und erzählt, wie dieser ihn beweint und sorgfältig bestattet, obwohl er ein Fremder ist und sich auf der Durchreise befindet. Im letzten Satz erfolgt eine unerwartete Bemerkung des Toten: Statt davon zu berichten, welch großen Dienst Leophantos ihm, dem Toten und Sprecher des Epigramms, erwiesen hat, ist nur die Rede von großem Dank an den Bestattenden. Worin hätte dieser (der Tat vorauseilende) Dank aus Sicht des Leophantos besser bestehen können, als darin, einen kleinen, d.h. leicht zu bestattenden Leichnam vor sich gehabt zu haben?

Bei Kallimachos baut Leontichos einem unbekannten Schiffbrüchigen ein Grabmal, weil er sein eigenes Schicksal in dem des Fremden gespiegelt sieht. Di Nino (2010, 157) meint gar, dass Leontichos den Schiffbrüchigen aus einer Mischung aus Empathie und Egoismus heraus bestattet: weil der Tote eben ein seefahrender Kollege ist und er im Fall der Fälle von anderen seefahrenden Kollegen dasselbe erwarten würde. Bei Poseidipp hingegen lege Leophantos eine viel allgemeinmenschlichere Empathie an den Tag, weil er nie selbst zur See fahren werde und aus rein altruistischen Gründen handele.72 Der Fokus liegt aber bei Poseidipp weniger auf der Empathie des Bestattenden für den Bestatteten, als auf der des Bestatteten für den Bestattenden: In einer Art hysteron proteron erweist sich seine Kleinwüchsigkeit als eine Art Geschenk, mit dem er sich als Toter bei seinem Bestatter bedanken kann.

1 Warum die Nauagika eine eigene Unterkategorie bilden, ist letztlich nicht zu klären. Dass die Schiffbruchepigramme auch im siebten Buch der Anthologia Palatina in drei Blöcke zusammengefasst wurden, könnte darauf schließen lassen, dass sie – zumindest in späterer Zeit – aus einem poetologischen Interesse heraus gesondert betrachtet werden sollten. Die Ausgliederung der Schiffbruchepigramme, die ja zur Hälfte Scheingrabepigramme sind, könnte ein Verfahren sein, durch das die gattungsgeschichtliche Bewegung des Epigramms nachgezeichnet werden soll: von der Inschrift auf Stein und deren konkretem materiellen Zusammenhang (fundamentum in re) durch die Bewegung weg von der Materialität des Leichnams und von der Okkasionalität eines echten Begräbnisses hin zu einer Kontextualisierung im Gedichtbuch.

2 Bei 94 handelt es sich zudem eindeutig um ein Epigramm, das als Grabinschrift in loco präsentiert wird, auch 92 könnte man − je nach Lesart − so rubrizieren, während 90 mit der Namensnennung des Toten eher nicht in diese Rubrik passt.

3 Zur Frage, ob Auswahl und Anordnung auf Poseidipp zurückgehen oder jemand anders dafür verantwortlich ist, s. Einl., S. 12, 13, 15–16.

4 Thomas 2004, 259.

5 Alle Übers. soweit nicht anders angegeben von der Verf.

6 Auch Di Nino (2009, 51) fasst diese Passage als „Nauagikon für den auf See verschollenen Odysseus“ auf.

7 Vgl. erg. 619–623, 630, 641–642, 673–677 mit Kallim. 272.5–6 (= epigr. 18.5–6 Pfeiffer), Leon. Tar. 7.273.2–3 (= HE 2346–2347); 7.295.5 (= HE 2078); 7.503.4 (= HE 2358) u. Isid. Aeg. 7.293.1 (= GPh 3891), vgl. dazu auch Di Nino 2009, Anm. 1.

8 Vgl.erg.643–645,289–243mitz.B.Zon.7.404(=GPh3464–3471),Antip.Sid.7.498,Asclep.7.500 (= HE 954–957), Isid. Aeg. 7.532 (= GPh 3897–4002), Jul. Aegypt. 7.582, Theodorid. 7.738 (= HE 3554–3557), aber auch mit Antip. Thess. 7.287 (= GPh 383–390) sowie Leon. Tar. 7.652 (= HE 2040–2047) u. 7.654 (= HE 2050–2052), die das Motiv umdrehen, indem sie den Schiffbruch von nur kleinen Schiffen mit kleinen Ladungen als ungerecht darstellen.

9 ἔα … θαλάϲϲιον βίον (116), δαίμων (210), τρίαιναν (211), κατ’ ἠκην κύματόϲ τε κἀνέμου (212), κυμάτων (213), θαλαϲϲίην ϲάλπιγγα (214).

10 Für eine wahrscheinlich gattungsübergreifende Topik in der griechischen Literatur könnte nicht zuletzt auch der metaphorische Gebrauch von See(fahrt) und Schiffbruch in der Lyrik sprechen, vgl. z.B. Alk. fr. 6; 73; 208a V., dessen ‚Schiffbruch‘ als Staatshavarie gedeutet wird, und Pind. Nem. 7.30f., wo der Tod selbst mit den Attributen der See versehen wird.

11 Eine Übersicht über die Schiffbruchepigramme der AP gibt Lattimore 1962, 199–200.

12 Zeitgenössisch sind wohl die Epigramme: 7.284, 500 (Asclep.), 271, 272, 277 (Kallim.), 276 (Hegesipp.), 264, 266, 273, 283, 503, 504, 506 (Leon. Tar.), 501 (Pers.), 499 (Theaet.) und 282 (Theodorid.).

13 Überdies vertritt Di Nino die Auffassung, dass Poseidipp über diesen Originalitätsanspruch sogar hinausgeht und nicht nur poetisch originell ist, sondern mit seiner Poesie auch Erklärungen zur Dichtung schlechthin bzw. zu konkreten Textstellen geben will. Sie bezeichnet ihn darum im Anschluss an Rengakos (1994) als Dichterphilologe, als ποιητὴϲ ἅμα καὶ κριτικόϲ.

14 ναῦϲ, ναύτηϲ/ναυτίλοϲ; ἀκτή, ἠιών, λιμήν, ἄλϲ, θάλαϲϲα, κῦμα, πέλαγοϲ, πόντοϲ (mit dem Attribut πολιόϲ); θανών, ναυηγόϲ, νήχω, ὄλλυμι (u. Komposita); νέκυϲ/νεκρόϲ, τάφοϲ (mit dem Attribut κενεόϲ), γαῖα/γῆ.

15 Z.B. τύμβοϲ (der allerdings in V. 2 von Poseidipps AP-Gedicht 7.267 vorkommt), Ἅιδηϲ, χθών.

16 Wegen der Gefahr, nach dem Schiffbruchtod den Fischen als Fraß zu dienen, scheint diese Todesart – geht man von dem im siebten Buch der AP eröffneten Panorama aus – in ihrer Schauerlichkeit über andere erhaben zu sein und damit besondere literarische Ausgestaltung zu verdienen, vgl. dazu a. Georgoudi 1988, 60–61.

17 Asklepiades (AP 7.500 = HE 954–957) sowie Leonidas von Tarent (AP 7.652 = HE 2040–2047 und 654 = HE 2050–2052) thematisieren havarierte große Schiffsladungen und Leonidas darüber hinaus auch das Gefressenwerden durch Fische (AP 7.273 = HE 2345–2350).

18 In Hes. erg. 643–645 wird zu kleinen Schiffen geraten, die maßvoll zu beladen seien; in Hom. Od. 24.291 wird von Laertes die Befürchtung geäußert, der tote Odysseus könne von Fischen gefressen worden sein.

19 Vielleicht erscheint er uns auch nur deshalb so originell, weil er – soweit wir das anhand der AP beurteilen können – von späteren Autoren nur wenig imitiert wird.

20 Für die vielleicht auf den ersten Blick seltsame Idee, dass ein toter Körper einmal von den Gestaden und einmal von den Wellen gehalten wird, gibt es mit Eur. Hek. 28–29 ein mögliches Vorbild: κεῖμαι δ’ ἐπ’ ἀκταῖϲ, ἄλλοτ’ ἐν πόντου ϲάλωι,/πολλοῖϲ διαύλοιϲ κυμάτων φορούμενοϲ. („Ich liege bald auf dem Gestade, bald in der Salzflut des Meeres, oft hin und her geschleudert vom Auf und Ab der Wellen.“) Auch in späterer Literatur taucht das Bild wieder auf, vgl. Verg. Aen. 6.362: nunc me fluctus habet versantque in litore venti („Nun hat mich die Flut, und die Winde treiben mich an das Gestade“).

21 Alle Übers. von Kallim. in dieser Sektion folgen der Ausgabe von Asper 2004.

22 Kenotaphe kommen auch in den Schiffbruchepigrammen der AP vor, vgl. Kallim. 7.271 (= epigr. 17 Pfeiffer), Marc. Arg. 7.374 (= GPh 1393–1400); 7.395 (= GPh 1401–1406), Ps-Simon. 7.496 (= FGE 976–981), Damag. 7.497 (= HE 1415–1420), Asclep.7.500 (= HE 954–957), Pers. 7.539 (= HE 2895–2900), Jul. Aegypt. 7.592, Euphor. 7.651 (= HE 1805–1810), Leon. Tar. 7.652 (= HE 2040–2047), Pancrat. 7.653 (= HE 2855–2858).

23 Di Nino 2009, 51. Ähnlich auch Georgoudi 1988, 56: „Le corps, dira Callimaque, est ‚quelque part‘ (που) dans la mer (ib., 271). En réalité, il n’est nulle part. Car, en règle générale, la mer des épigrammes funéraires n’amène ses victimes ‚nulle part‘.“

24 Die Entfernung zwischen Vaterland und Toten zu thematisieren, ist einer der häufigsten Topoi in Schiffbruchepigrammen, s. Di Nino 2009, 51.

25 Ähnlich wie in den oben (Anm. 20) angeführten Zitaten.

26 Di Nino (2009, 53) sieht hierin die besondere Originalität Poseidipps; die meisten Epigrammatiker begnügten sich damit, eines der Potentiale auszuführen, einzige Ausnahme sei Antip. Thess. AP 7.286 (= GPh 145–150).

27 Im siebten Buch der AP werden die Scheingräber in der Regel weder als empathisch noch als sympathisch geschildert: Sie werden als ‚mangelhaft‘ (Kallim. 7.271.3–4 = epigr. 17.3–4 Pfeiffer; Honest. 7.274.3–4 = GPh 2472–2473), ‚falsch‘ (Kallim. 7.272.4–5 = epigr. 18.4–5 Pfeiffer) oder gar ‚lügnerisch‘ (Leon. Tar. 7.273.6 = HE 2350; Gaet. 7.275.5 = FGE 211) abqualifiziert; vgl. auch 61.3, wo der auktoriale Erzähler den Grabstein zu bemitleiden scheint, weil er nicht beweint wird.

28 Di Nino 2010, 170.

29 S. LGPN I 84 (1: Lesbos, 2: Rhodos, 3: Samos); Va 76 (1–3: Ionien). Ein Archianax kommt in 131 vor, das zwar zu den Gedichten zählt, deren Autorschaft als unsicher gilt, aber doch zunehmend für poseidippisch gehalten wird (vgl. Di Nino 2010, 58). Das Gedicht ist auch im 7. Buch der AP überliefert: als Nummer 170 (unter dem Namen Poseidipps) und in Anschluss an 481 (unter demjenigen des Kallimachos); in der Anthologia Planudea ist es einzig unter Poseidipps Namen tradiert. Die Handschriften überliefern den Namen des Protagonisten teils als Archianax, teils als Archeanax. Aus der uneinheitlichen Schreibweise folgert Di Nino (2010, 125–126) in Einklang mit Gow-Page (HE II 501), dass beide Graphien austauschbar seien. Da der Protagonist von 131 im zarten Alter von drei Jahren stirbt, kann es sich aber auf keinen Fall um den glücklosen Schwimmer von 90 handeln.

30 Alkaios von Messene: Ϲτυγνὸϲ ἐπ’ Ἀρκτούρῳ ναύταιϲ πλόοϲ, ἐκ δὲ Βορείηϲ/λαίλαποϲ Ἀϲπαϲίωι πικρὸν ἔτευξε μόρον … („Betrüblich ist unter dem Arkturos für die Seeleute die Schifffahrt, aus dem Boreas-Sturmwind hat sie dem Aspasios einen bitteren Tod bereitet“).

31 Leonidas von Tarent: Εὔρου με τρηχεῖα καὶ αἰπήεϲϲα καταιγὶϲ/καὶ νὺξ καὶ δνοφερῆϲ κύματα πανδυϲίηϲ/ἔβλαψ’ Ὠρίωνοϲ· („Des Euros harter und gewaltiger Sturm und die Nacht und die Wellen beim dunklen Untergang des Orion brachten mir Schaden“).

32 Perses: Εὔρου χειμέριαί ϲε καταιγίδεϲ ἐξεκύλιϲαν … („Des Euros winterliche Stürme haben dich umgestürzt“).

33 Ps.-Anakreon: Καὶ ϲέ, Κλεηνορίδη, πόθοϲ ὤλεϲε πατρίδοϲ αἴηϲ/θαρϲήϲαντα Νότου λαίλαπι χειμερίηι. („Und dich, Kleanorides, richtete die Sehnsucht nach der väterlichen Erde zugrunde, wobei du auf den winterlichen Sturmwind des Notos vertraut hast“).

34 Inhaltlich scheint ἐπὶ genauso wahrscheinlich zu sein; der Einwand Di Ninos (2005a), wonach Archeanax ja nicht auf Skyros zu gesegelt sei, ist gegenstandslos, da es ja in dem Vers nicht mehr darum geht, welche Richtung der Segler Archeanax angestrebt hatte, sondern welche Richtung der ums Überleben kämpfende Schwimmer Archeanax einzuschlagen versucht.

35 Di Nino 2010, 120.

36 Genausowenig war Schwimmen Teil der gängigen militärischen Ausbildung; vgl. Hall 1994, 52. Dagegen ist nicht davon auszugehen, dass es – wie später unter Seeleuten – eine wenig verbreitete Kulturtechnik war. Schon seit Homer dient ausdauerndes Schwimmen in der Literatur als Chiffre für Männlichkeit und Heroentum. Hall weist nach (passim), dass im Selbstverständnis der Griechen die Fähigkeit des Schwimmens (wie auch des Lesens) als eine Chiffre für ihre kulturelle Überlegenheit gegenüber anderen (‚barbarischen‘) Völkern dient, wie sich z.B. aus Platons Nomoi ablesen lässt (3.689d: ἂν καὶ τὸ λεγόμενον μήτε γράμματα μήτε νεῖν ἐπίϲτωνται [„mögen sie sich auch, wie man so sagt, weder auf das Lesen noch auf das Schwimmen verstehen“]), aber auch tatsächlich überlebensentscheidend sein konnte.

37 Vgl. Ps.-Anacr. 7.263.1 (= FGE 490); Kallim. 7.272.2 (= 18.2 Pfeiffer); Gaet. 7.275.1 (= FGE 207); Theodorid. 7.282.2 (= HE 3589); Glauc. 7.285.3 (= HE 1817); Asclep. 7.500.4 (= HE 957); Nicaenet. 7.502.4 (= HE 2698); Leon. Tar. 7.503.4 (= HE 2358).

38 Dass dieser Gegensatz im Grunde unauflösbar bleibt, bringt besonders gut ein Epigramm Antipaters von Thessaloniki (AP 7.289 = GPh 221–224) zum Ausdruck: Nachdem zwei Verse lang von einem unglücklichen, aber überstandenen Schiffbruch und ein Vers von einer tödlich verlaufenen Wolfsbegegnung erzählt wird, schließt er mit dem (angesichts des nur mühsam überlebten Schiffbruchs) ironischen Ausruf: ὦ γαίηϲ κύματα πιϲτότερα („Oh, eher als das Land sind doch die Wellen vertrauenswürdig!“).

39 Für κῦμα als Kollektivum vgl. Komm. zu 89,4.

40 Diese euphemistisch wirkende Namenswahl hat indes vielleicht eine historische Basis: Laut Di Nino (2009, 131) hatte das Schwarze Meer einst nicht nur wegen der tückischen Strömungen, sondern auch wegen der dort wütenden Piraten als gefährlich gegolten und darum Πόντοϲ Ἄξεινοϲ (‚Ungastliches Meer‘) geheißen. Erst nach der erfolgreichen Vertreibung der Piraten sei es dann in Πόντοϲ Εὐξείνοϲ umgetauft worden.

41 Εἴη ποντοπόρωι πλόοϲ οὔριοϲ („Möge für den Überquerer des Meeres die Schifffahrt glücklich sein“).

42 S. LGPN I 145 (1–2: Chios, 3: Kreta, 4: Zypern, 5–7: Delos, 8: Euböa, 9: Kos, 10–12: Rhodos, 13–14: Samos, 15: Tenos, 16–17: Thasos); II 137 (1–17: Athen); IIIa 137 (1: Akarnatia, 2: Arkadien, 3–6: Dalmatien, 7: Leukas, 8: Messenien, 9: Kampanien).

43 In diesem Sinne argumentiert auch Garulli (2004, 306), welche die Lesart der ed. pr. für sprachlich möglich, interpretatorisch aber für eine „offenkundige Verlegenheit“ hält; auch den direkten Bezug auf Doros durch τῆλ’ ἐμοῦ εἶ· καὶ ‹μ›’ αἱ bezeichnet sie als „schwer zu rechtfertigen“.

44 Im Übrigen hätten wir nach Di Nino (2009, 51) mit τῆλέ und που gleich zwei Kenotaph-Indikatoren hintereinander: Sei doch in Scheingrabepigrammen τῆλε mit Genitiv ein häufiges „stilistisches Merkmal“ (z.B. in Agath. AP 7.552.6 u. Paul. Sil. AP 7.560.2) und που „ein lexikalischer Indikator“; vgl. Interpret. zu 89.

45 Vgl. Lattimore 1962, § 53 passim.

46 Zu der Frage, ob die Ursache für die weitverbreitete Ansicht, daß die antike Seefahrt reine Küstenschiffahrt gewesen sei, nicht ein literarische Topos gewesen ist, vgl. Warnecke, H. 2002: Zur Phänomenologie und zum Verlauf antiker Wasserwege, in: Olshausen, E. u. Sonnabend, H. (Hg.): Zu Wasser und zu Land. Verkehrswege in der antiken Welt, Stuttgart: 93–104, hier 97.

47 Letztere müssten im Falle einer Missachtung des Ratschlags dann damit rechnen, bei einem Schiffbruch im Schwarzen Meer noch weiter entfernt von ihrer Heimat zugrunde zu gehen als der Parianer Doros.

48 Die ed. pr. erwähnt noch Pyroes, verwirft den Vorschlag aber mit dem Hinweis, dass dieser Name nur in mythologischen Kontexten bezeugt ist.

49 Bei Pape/Benseler (31959) erscheint nur je eine Okkurrenz. Das LGPN verzeichnet (wohl wegen des Ausschlusses von nur fragmentarisch oder abgekürzt erhaltenen sowie mythologischen Namen) keinen Eintrag.

50 Die einzige Ausnahme bildet m.E. 94; aber dort gehört es nachgerade zur Pointe, dass der auf der Durchreise befindliche Bestattende einen Unbekannten beerdigt.

51 Verg. Aen. 6.355–362: tris Notus hibernas immensa per aequora noctes/uexit me uiolentus aqua; uix lumine quarto/prospexi Italiam summa sublimis ab unda./paulatim adnabam terrae; iam tuta tenebam,/ni gens crudelis madida cum ueste grauatum/prensantemque uncis manibus capita aspera montis/ferro inuasisset praedamque ignara putasset./nunc me fluctus habet uersantque in litore uenti. („Drei winterliche Nächte trieb mich Notus heftig über die unendlichen Meeresgewässer umher; mit Mühe sah ich hoch vom Kamm der Welle aus am vierten Morgen Italien. Nach und nach schwamm ich an Land; schon wähnte ich mich in Sicherheit, wenn nicht ein grausames Volk auf mich, vom nassen Gewand beschwerten und mit klammernden Händen die raue Bergkuppe erfassenden, mit dem Schwert losgegangen wäre und törichterweise Beute vermutet hätte. Nun hat mich die Flut, und die Winde treiben mich an das Gestade.“)

52 Vgl. Di Nino 2009, Anm. 50 mit Belegstellen.

53 S. LGPN Va 386 (1: Kyme, 2–11: Ionien); I 392 (1: Chios).

54 Inzwischen durchschreitet die Sonne aufgrund der Präzessionsbewegung der Erdachse ihren tiefsten Punkt im Sternbild des Schützen und hält sich erst zwischen dem 20. Januar und dem 16. Februar im Steinbock auf.

55 S. S. 321. Ob der literarische Topos wirklich der Realität der antiken Schifffahrt entspricht, ist zweifelhaft, vgl. Warnecke 2002, 102–103.

56 Problematisch ist auch Di Ninos Aussage, dass sich Homer-Variationen wie diese auf die Nauagika-Sektion beschränkten und diese darum noch mehr Beachtung verdienten: „The fact that Homeric indications and features represent a unique phenomenon in nauagika compositions makes them all the more noteworthy.“ (2009, 60). Dagegen spricht Thomas (2004, 270) zurecht von einem im Poseidipp-Corpus grundsätzlichen „Hellenistic overlay on the Homeric foundation“.

57 Oft erfüllt die Benennung der winterlichen Jahreszeit in Schiffbruchepigrammen die Funktion, die Gier des Gescheiterten anzuprangern, s.S. 321. u. vgl. Di Nino 2009, 47–48.

58 Würde die Bitte an Poseidon erfüllt werden, könnte Pythermos in den Genuss einer ehrenvollen Bestattung in einer echten Grabstelle kommen; wenn die Erde ihn dagegen weiterhin umhüllt, so gibt es kein Bestattungszeremoniell und kein echtes Grab.

59 Der Eindruck vom respekteinflößenden Erderschütterer verstärkt sich beim Leser zusätzlich, wenn er sich noch an Lithikon 20 erinnert, wo Poseidon die Zerstörung einer ganzen Insel zugesprochen wird.

60 Di Nino (2009, 49) sagt, dass diese rhetorische Strategie, die dazu bestimmt ist, eine Erfolgsgarantie zu bieten, nicht scheitern kann.

61 Wenn man sich in 91.4 für die Lesart der ed. pr. entschiede, wäre auch dort der Tote die Sprecherinstanz; in der Epitymbia-Sektion findet sich ebenfalls ein einziges Epigramm, in dem der Tote der Sprecher ist (60).

62 S. LGPN I 288 (1: Chios, 2–3: Delos, 4–6: Thasos); IV 210 (1–2: nördlicher Schwarzmeerraum); Va 268 (1–4: Ionien, 5: Troas).

63 S.beispielsweise Moulton 1963, 134–136.

64 Ähnlich argumentiert auch Livrea (2002), dem Garulli (2004) und Zoroddu (2005) zustimmen; er weist darauf hin, dass in der Antike körperliche und charakterliche Merkmale parallel gedacht wurden und ein kleiner Körperwuchs demnach als Indiz für Knauserei gelten konnte: Der letzte Satz wäre dann ein selbstironischer Witz der persona loquens. Poseidipp hätte somit quasi ein Gegenepigramm zu Ps.-Simon. AP 7.507 geschrieben: Ἄνθρωπ’, οὐ Κροίϲου λεύϲϲειϲ τάφον, ἀλλὰ γὰρ ἀνδρὸϲ/χερνήτεω· μικρὸϲ τύμβοϲ, ἐμοὶ δ’ ἱκανόϲ („Mensch, nicht des Krösus Grab erblickst du, sondern das eines Tagelöhners: Klein ist der Grabhügel, mir aber hinreichend.“) Vielleicht muss sich der Leser gar eine Statuette auf dem Grab vorstellen, und zwar eine mickrige, quasi wieder als ein Gegenmodell, diesmal zu Ps.-Simon. AP 7.344: Θηρῶν μὲν κάρτιϲτοϲ ἐγώ, θνατῶν δ’ ὃν ἐγὼ νῦν/φρουρῶ τῶιδε τάφωι λαΐνωι ἐμβεβαώϲ. („Von den Tieren bin zwar ich das stärkste, von den Sterblichen aber dieser, den ich jetzt bewache, indem ich auf diesem steinernen Grab hier stehe“); hier ist der Sprecher offenbar ein Löwe, der das Grab eines Leon ziert.

65 2007 macht Lapini dieses Argument nicht mehr so stark und weist darauf hin, dass Dialektmischung ein Phänomen sei, dass schon dem ‚alten‘ Poseidipp zugesprochen wurde; laut Sens (2004) sind Dorismen aber nur in den ἀνδριαντοποιικά, ἱππικά und τρόποι zu finden. Für die dorische Schreibweise μικκὸϲ in einem sonst nicht dorisch gefärbten Kontext vgl. Kallim. iamb. 12.202.20 Pfeiffer und Leon. Tar. AP 7.736.4 (= HE 2170).

66 Ein durchaus geläufiger Name s. LGPN I 314 (1: Chios, 2–4: Delos, 5: Thasos); II 314 (1–3: Athen);IIIa 301 (1–2: Achaia, 3: Ätolien, 4: Kampanien); IIIb 285 (1–3: Boöthien, 4–5: Doris, 6–8: Lokris, 9: Phokis); IV 237 (1: Makedonien, 2–3: Skythien, 4–6: Thrakien); V 317 (1: Lydien, 2: Mysien, 3: Pontos). Er findet sich auch in Kallim. AP 7.458 (= epigr. 50 Pfeiffer), einem Grabepigramm auf eine tote phrygische Amme. Es ist wahrscheinlich, dass es sich hier nur um den Kosenamen handelt, mit dem die Amme ihren Schützling gerufen hatte. Dieses Epigramm weist wie dasjenige Poseidipps sonst keine dorische Färbung auf. Auch Kallim. AP 6.310 (= epigr. 48 Pfeiffer) bietet Μίκκοϲ als Eigennamen und darüber hinaus auch noch ein Spiel mit der Größe: Εὐμαθίην ᾐτεῖτο διδοὺϲ ἐμὲ ϲῖμοϲ ὁ Μίκκου/ταῖϲ Μούϲαιϲ· αἱ δέ, Γλαῦκοϲ ὅκωϲ, ἔδοϲαν/ἀντ’ ὀλίγου μέγα δῶρον. […] („Bildung erbat Simos, Sohn des Mikkos, der mich den Musen gestiftet hat, und die gaben ihm wie Glaukos für wenig eine große Gabe.“)

67 Auch Bruss (2005, 160–161) ist der Meinung, dass der aufrichtige Dank schon geleistet sei: Er bestehe in dem Umstand, dass der Bestattete dem Bestattenden seinen Namen (Μίκκοϲ) verraten habe, was bedeuten würde, dass Leophantos den Schiffbrüchigen noch lebend anfindet, wofür es aber in dem Epigramm keinerlei Indiz gibt.

68 Es ist natürlich vor allem die Prominenz seines Umgangs, Polemon, die auf den Toten abfärbt.

69 Ein Umstand der Zanetto zu der These veranlasst hat, die gesamte Gruppe sei kallimacheisch inspiriert.

70 Für Di Nino (2010, 157) ist Leophantos ganz dezidiert ein Wanderer, zu den Implikationen dieser Setzung s.u. den letzten Absatz der Interpretation.

71 So auch Di Nino 2010, 167.