5 Zwei Briefe

– Charlotte –

Es kommt zum Streit, als Charlotte das Vernehmungsprotokoll von Karl Radek übersetzt. Wilhelm ist mit seinen Informationen im Rückstand, weil die deutschen Versionen der Protokolle immer erst etwas später erscheinen. Er ist neugierig, ungeduldig, nervös. Vielleicht, weil er Radek kennt?

Klar, jeder kennt Karl Radek: das verschmitzte Gesicht mit den kreisrunden, blitzenden Brillengläsern, krauser Backenbart, Pfeife im Mund. Einer der bekanntesten russischen Intellektuellen, ein Kosmopolit. Ein Bolschewik der ersten Stunde, einer der Mitbegründer. Aber Wilhelm kennt ihn persönlich, hatte in Deutschland mit ihm zu tun, auch wenn Charlotte über die Einzelheiten nicht Bescheid weiß, denn die Sache liegt schon lange zurück und ist streng geheim. Wilhelm spricht darüber nur in Andeutungen.

So viel jedoch ist ihr bekannt: Es war Karl Radek, der Anfang der Zwanziger im Auftrag der Komintern, genauer gesagt: der OMS

, nach Deutschland ging, um dort den großen Aufstand zu organisieren, der endlich die deutsche Räterepublik erzwingen sollte. Und auch wenn dieser Aufstand aufgrund zahlreicher Fehlplanungen und Kommunikationsprobleme auf Hamburg beschränkt blieb (weswegen er als Hamburger Aufstand

in die Geschichte einging), auch wenn er blutig niedergeschlagen wurde, ist Radek, besonders für deutsche Kommunisten, eine Legende geblieben, sogar für Wilhelm, der sonst wenig für feinsinnige Intellektuelle übrighat.

Der Streit ist kurz und heftig. Er entbrennt, weil Wilhelm Charlotte unterstellt, dass sie kein Russisch könne. Ausgerechnet er, der nicht einmal auf Russisch richtig Parteitag

sagen kann! Gewiss ist ihr Russisch nicht perfekt, aber so viel versteht sie: dass nämlich Radek (neben vielen anderen Untaten) eingesteht, die Vorbereitungen des Anschlags auf Sergej Kirow geleitet zu haben.

Das habe ja schon Sinowjew gestanden, schnauzt Wilhelm sie an.

Und er hat recht, es ist unsinnig. Aber genau so steht es in der Zeitung. Sie weigert sich, im Wörterbuch nachzuschauen. Ein Wort gibt das andere, und plötzlich rutscht es ihr heraus:

Dann frag doch deine Genossen.

Meine

Genossen? Auf einmal sieht Wilhelm sehr fremd aus, sehr feindselig.

Charlotte knallt die Zeitung hin, verlässt das Café Metropol.

Draußen minus zwanzig Grad, schneidender Wind weht vom Roten Platz her. Trotzdem sind wieder Tausende gekommen, um für die Erschießung der Volksfeinde zu demonstrieren. Charlottes Augen tränen vor Kälte, während sie die Sprüche auf den Plakaten liest: Dank dir, Genosse Stalin!

steht unter dem erkennbar von professioneller Hand gefertigten Konterfei, das zigfach auf dem Platz zu sehen ist. Aber es gibt auch zahllose handgemalte, provisorische Transparente, auf denen die Menschen die Vernichtung der Mörderbande

oder die Ausrottung der Schlangenbrut

fordern. Eines fällt Charlotte besonders ins Auge:

Erschießt die tollwütigen Hunde!

Mit ebendieser Zeile endet das Gedicht einer Zwölfjährigen, das kürzlich in der Prawda

abgedruckt gewesen war. Als sie es las, hatte Charlotte an Hildes Tochter denken müssen, die etwa in dem Alter ist. Ist es möglich, dass ein Kind eine solche Zeile schreibt? Aber selbst wenn es so wäre – muss man Kinder in diese Angelegenheiten hineinziehen? Muss man solche Sätze auch noch vergrößern, verewigen, auf Plakate schreiben?

Vom Roten Platz aus biegt sie in die Straße des 25. Oktober ein, die Isa immer noch Nikolskaja

nennt, nicht ganz korrekt, aber doch verzeihlich. Der gewaltige Name – Tag der Oktoberrevolution – will nicht recht zu dieser Miniaturstraße passen. Es ist eine der wenigen im Umfeld des Roten Platzes, die von Umbauarbeiten und Abriss bislang verschont geblieben sind. Die hübschen, niedrigen Häuser sind alle im letzten Jahrhundert gebaut. In der Nummer sieben befindet sich die Verlagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter

, wo Jule Gebhardt arbeitet, Hildes Mann, und insgeheim hofft Charlotte immer, wenn sie hier vorbeigeht, ihn zu treffen. Sie trifft ihn aber nie, allerdings hat sie schon andere deutsche Genossen gesehen: Michail Kreps, den Chef des Verlages: eine Legende. Emma Golke, die Frau von Wilhelms ehemaligem Arbeitskollegen Arthur, den sie aber nur flüchtig kennt; einmal auch den Schriftsteller Ernst Ottwalt, der mit Brecht zusammen den berühmten Film Kuhle Wampe

geschrieben hat. Wie beneidet sie diese Menschen!

Die Straße des 25. Oktober mündet auf den Dzierżyńskiplatz, wo die Lubjanka steht. Schon jetzt kriegt sie kalte Füße, trotz der guten, konterrevolutionären Schuhe. Aber sie will noch nicht zurück, will nicht so früh aufgeben, geht weiter.

Geht einmal um die Lubjanka herum. Das tut sie sonst nie, es kommt ihr verboten vor. Sie wagt kaum aufzuschauen. Aber gerade als sie sich auf der Rückseite des Gebäudes befindet, fährt ein schwarzer PKW

vor: schwarzer Rabe

, so werden die Autos des NKWD

genannt. Vier Leute steigen aus, drei in Lederjacken, einer davon mit Aktentasche, der vierte im grauen Mantel und mit Hut, gebeugt, stolpernd, hilflos.

Starr vor Schreck schaut sie der Gruppe nach, die im Hintereingang verschwindet. Wünscht sich, dass der Mann sich umdreht, will sein Gesicht sehen …

Gehen Sie weiter, Bürgerin

. Die strenge Stimme eines Milizionärs, der plötzlich hinter ihr steht.

Sie lässt die Lubjanka hinter sich, nimmt auf dem Rückweg den Teatralny projesd

, jene Straße, die unter ihrem Fenster vorbei- und weiter zum Haus der Gewerkschaften führt, dem Ort des Prozesses. Einen weiten Weg hat er jedenfalls nicht, Wassili Wassiljewitsch Ulrich.

Am Tag vor der Urteilsverkündung sinkt die Temperatur noch einmal um fünf Grad. Auf dem Roten Platz versammeln sich mehr Leute als zuvor. Charlotte verfolgt das Plädoyer des Staatsanwalts im Radio. Es dauert den ganzen Vormittag und geht nach der Sitzungspause noch weiter. Kein Plädoyer, eine Rede wie auf einem Parteitag.

Worüber redet der Staatsanwalt? Er beginnt sehr allgemein: mit der Geschichte der Sowjetunion, den Erfolgen der sowjetischen Wirtschaft. Er spricht über das Vermächtnis Lenins und vor allem – unvermeidbares Ritual – über den treuen Fortführer dieses Vermächtnisses, Josif Wissarionowitsch Stalin, der, wie sich herausstellt, immer recht behalten hat

mit seinen Mahnungen und Voraussagen. Aber dann wird die Rede konkret. Mit beinahe ermüdender Genauigkeit schildert der Staatsanwalt, wie eine Bande von Geheimagenten, Spionen, Banditen, Terroristen und Diversanten, unter der Führung von Trotzki und im Bund mit dem Faschismus, in jahrelanger Wühlarbeit die Konterrevolution und sogar die Intervention durch die kapitalistischen Staaten vorbereitete. Wie diese Leute versuchten, der aufblühenden Sowjetunion zu schaden. Wie sie Schädlingsarbeit leisteten und Sabotageakte verübten, denen Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen zum Opfer fielen. Wie sie schließlich in ihrem irrationalen Hass Mordanschläge gegen Kirow, Molotow, Shdanow, Ordshonikidse und Stalin planten.

Mit zermürbender Beharrlichkeit legt er dar, welch widerwärtige und hinterhältige Methoden die Verbrecher benutzten. Wie sie sich verabredeten und organisierten, sich tarnten und versteckten, unter wechselnden Namen und Verkleidungen agierten. Wie sie gar – für den Fall der Enttarnung – eine konspirative Ersatz-Armee schufen, nämlich diese, deren Mitglieder nun vor der sowjetischen Gerichtsbarkeit stehen: das sowjetfeindliche trotzkistische Zentrum.

Das alles ist sehr einleuchtend und überzeugend, trotzdem gibt es zwei Dinge, die Charlotte irritieren. Zum einen ist es der Name Bucharin. Schon während der Vernehmungen haben Angeklagte seinen Namen genannt. Nun aber taucht Bucharin auch in der Rede des Staatsanwalts auf, und zwar mehrmals und immer als der eines irgendwie in die Sache Verwickelten. Bucharin ein Volksfeind? Sinowjew, Kamenew, Radek – und jetzt auch noch er?

Von all den einstigen Mitstreitern Lenins ist Nikolai Bucharin zweifellos der sympathischste, der bedeutendste auch. Sinowjew war ein bisschen eitel, Radek ein bisschen

verschlagen. Aber Bucharin mit seiner Denkerstirn und seinen klaren, beinahe kindlichen Augen … Und wohnt Bucharin nicht sogar zusammen mit Stalin im Kreml? Kann denn jemand ein Volksfeind sein, der mit Stalin zusammen im Kreml wohnt? Gewiss ist es dumm, sich vorzustellen, dass die beiden sich morgens von Balkon zu Balkon grüßen oder einander mit Zigaretten aushelfen. Zumal Stalin ja Pfeife raucht. Trotzdem hat sie sich die beiden immer als enge Freunde vorgestellt. Sollte es möglich sein, dass man sich an einem persönlichen Freund Stalins vergreift?

Irritiert ist sie auch von dem Urteil, das der Richter am nächsten Tag fällt. Dass dreizehn der siebzehn Angeklagten zum Tode verurteilt werden, überrascht nach dem ersten Prozess kaum. Eher schon, dass vier mit Gefängnishaft davonkommen. Besonders irritierend: dass einer von den vieren Karl Radek heißt. Wieso ausgerechnet Radek? Wenn es wahr ist, dass er den Anschlag auf Kirow geleitet hat, wieso trifft dann ausgerechnet ihn eine mildere Strafe? Zumal dies der einzige tatsächlich gelungene Anschlag auf einen führenden Sowjetpolitiker gewesen ist. Und falls es nicht wahr ist – wieso hat er es eingestanden? Wieso belastet sich jemand selber?

Und andererseits: Wenn er nicht gelogen hat, dann hätte Sinowjew gelogen. Wie man es wendet und dreht: Irgendwas stimmt nicht in diesem Prozess. Für einen Augenblick kommt es ihr vor, als hätten sich all diese Leute abgesprochen, als führten sie einvernehmlich ein großes Schauspiel auf, und es würde – seltsame Hoffnung – in Wirklichkeit niemand erschossen.

Natürlich ist das Unsinn. Unmöglich kann ein sowjetisches Gericht die Weltöffentlichkeit auf solche Weise betrügen. Unmöglich, dass Hunderte von Verbrechen und Sabotageakten erfunden sind, dass Hunderte Journalisten sich ihre

Berichte bloß ausdenken. Dass selbst ein Lion Feuchtwanger sich so an der Nase hat herumführen ließe. Zweihunderttausend Menschen haben, laut Prawda

, auf dem Roten Platz für die Erschießung der Volksfeinde demonstriert! Es ist unmöglich, dass alle verrückt geworden sind, alle mitspielen, alle blind sind und nur sie, das Lottchen aus Berlin-Steglitz, als Einzige sehend. Das ist lächerlich. Anmaßend. Ist sie eine schlechte Genossin? Fehlt ihr tatsächlich das Klassenbewusstsein? Der Klasseninstinkt?

Mit Wilhelm hat sie nicht mehr über Radek gesprochen. Noch immer schwelt der Streit zwischen ihnen. Charlotte findet, dass sie das Recht hat, gekränkt zu sein. Sie erwartet, dass Wilhelm sich entschuldigt, spätestens nachdem er in der Deutschen Zentralzeitung

oder der Rundschau

das Vernehmungsprotokoll von Radek gelesen und sich davon überzeugt hat, dass ihre Übersetzung richtig war.

Aber Wilhelm entschuldigt sich nicht. Er geht zur Tagesordnung über, tut so, als sei nichts geschehen, und das ärgert Charlotte besonders. Sie ärgert sich darüber, mit welcher Selbstverständlichkeit Wilhelm am Vormittag zur Bibliothek geht, als hätte er dort einen Arbeitsvertrag, während sie sich um die Nahrungsbeschaffung kümmern muss. Zwar gibt es sehr viel weniger zu besorgen, seit sie Talon-Esser im Metropol sind, dafür ist das Anstehen bei arktischen Temperaturen besonders unangenehm. An den kältesten Tagen im Januar ist sie überhaupt zu Hause geblieben, aber auch jetzt, nach dem Prozess, fällt es ihr schwer, sich aufzuraffen.

Manchmal liegt sie den ganzen Vormittag lang auf dem Bett und grübelt über irgendwas, bis sie vor Erschöpfung

einschläft, und wenn sie wieder aufwacht, beginnt sie schon wieder zu grübeln. Über den Prozess, über Radek und Sinowjew. Über den Mann mit dem Hut, den die drei Lederjacken in die Lubjanka führten. Sie versucht, sich vorzustellen, was da drinnen passiert, in der Lubjanka. Wie es aussieht, wo eigentlich die Zellen sind. Die Häftlinge werden sich wohl kaum hinter den großen unvergitterten Fenstern des ehemaligen Versicherungsgebäudes aufhalten (das zu jener Zeit übrigens noch nicht die spätere klotzhafte Form hat, sondern mit filigranen Neo-Renaissance-Giebeln und -Türmchen geschmückt ist). Aber wo sind die Zellen? Im Keller?

Manchmal liegt sie einfach nur auf dem Rücken und starrt die Sternchen an, die sie inzwischen alle «persönlich» kennt: das abgeblätterte, das blanke, die beiden straßenseitigen Geschwister, das beleidigte am oberen linken Rand … Natürlich glaubt sie nicht an Zeichen und Wunder. Trotzdem, nachdem sie sie schon x-mal linksherum und rechtsherum gezählt hat, versucht sie immer wieder, der Zahl 16 eine Bedeutung zu geben.

Sechzehn Angeklagte waren es im ersten Prozess – welcher Stern wäre dann Emel?

Oder: Mit sechzehn hat sie zum ersten Mal Erwin gesehen. Herrje, wie höflich er damals war, der angehende Herr Studienrat, und wie bescheiden.

Oder sie zählt die Wochen, seit sie im Metropol wohnen, es sind vierzehn – was wird in zwei Wochen geschehen?

Manchmal muss sie an ihre Kindheit denken. An die Mutter, die ihr diese Kindheit vermiest hat, aber auch an ihren Vater, einen stattlichen Mann mit Bürstenhaarschnitt und Vollbart, und es wundert sie noch immer, wie es möglich war, dass dieser Mann sich von einer zerbrechlichen Person mit geschnürter Taille dermaßen hat terrorisieren lassen.

Charlotte erinnert sich an die Szenen, die es zu Hause gab, wenn die Mutter in den Jacketttaschen ihres Vaters ein Stück Würfelzucker fand, was sie zum Beweis nahm, dass er in einem Kaffeehaus gewesen war – aus ihrer Perspektive fast so ungeheuerlich wie der Besuch einer Prostituierten, aber vor allem: Was für eine Verschwendung! Sie verbot ihm seine bescheidene Schlangenzucht (ein allerdings wirklich skurriles Hobby). Sie trieb ihm sogar irgendwann die Zigarre nach dem sonntäglichen Mittagessen aus, die seit seiner Lehrlingszeit bei Loeser&Wolff zu den Höhepunkten seines Lebens gehört hatte.

Und wofür das alles?

Für Carl-Gustav, so lautet die Erklärung, die Charlotte seit Jahren parat hat, und bei der Erinnerung daran, wie sie, Charlotte, zurückgesetzt und benachteiligt worden ist, stellt sich sofort jene wohlbekannte Bitterkeit ein, die sie, obwohl nicht der Arbeiterklasse entstammend, berechtigt, sich in gewisser Weise auch zu denen zu zählen, die von Kindesbeinen an – und gerade das ist wichtig: von Kindesbeinen an! – Ungerechtigkeit und Unterdrückung erfahren haben.

Und es stimmt ja auch. Und doch fragt sie sich plötzlich, während die Sterne über ihr kreisen und ihre Gedanken vor Müdigkeit schon durchsichtig zu werden beginnen, wie es eigentlich möglich war, dass die Mutter vom Gehalt eines unteren Beamten, eines Revisors der Königlichen Porzellanmanufaktur, dreißigtausend Reichsmark beiseite gebracht hatte (eine für die damalige Zeit ungeheuerliche Summe, von der Charlotte nie erfahren hätte, wäre ihr Wert nicht während der Hochinflation in wenigen Wochen dermaßen geschrumpft, dass es nicht einmal mehr für den Straßenbahnfahrschein reichte für die Fahrt zur Bank). Das bedeutete doch, dass die Mutter gar nicht für Carl-Gustav gespart

hatte. Das Geld war ja nicht bei ihm angekommen, sondern auf dem Sparkassenbuch gelandet! Wofür hatte sie also gespart? Wofür ihren Mann terrorisiert? Wofür jeden Faden und jeden Fetzen gesammelt, wozu jeden Korken aufbewahrt und auf der Straße Papierschnipsel aufgehoben, wozu Zahnpulver mit Kochsalz verlängert und Seife aus irgendwelchen Laugen und alten Ölen zu kochen versucht?

Sogar ein Zimmer in der ohnehin nicht großen Wohnung wurde, wie es hieß, abvermietet

, sodass das Lottchen in der fensterlosen Kammer schlafen musste und für ihren Bruder nur das Sofa in der Küche blieb. Ja, auch an ihm wurde gespart, und so gesehen war es ja fast noch ein Privileg, eine eigene Kammer zu besitzen … Seltsamer Gedanke.

Auf diese Weise vertrödelt sie die kältesten Tage, mit schlechtem Gewissen, bis sämtliche Vorräte aufgebraucht sind und sie zum Frühstück nur noch Zwieback knabbern. Aber selbst das scheint Wilhelm kaum zu bemerken, und auch das ärgert sie. Dann wird das Wetter trüb, die Temperaturen steigen ein wenig, und obwohl ihre Müdigkeitsanfälle sich noch verschlimmern, rafft Charlotte sich endlich auf, das Notwendigste zu besorgen.

Zum Glück kennt sie inzwischen alle Läden in der Gegend, weiß ziemlich genau, wo es was gibt, und manchmal sogar, wann. Auch sucht sie neuerdings hin und wieder den kleinen Bauernmarkt am Arbat auf, wo alles teurer, aber dafür fast ohne Anstehen zu haben ist. Jedoch, obwohl es kein Schwarzmarkt ist, fühlt sie sich ein bisschen unwohl. Fast kommt es ihr kriminell vor, wenn man etwas ohne Anstehen bekommt.

Ein schlechtes Gewissen hat sie auch, wenn sie sich mitunter ein Stück Kuchen am Buffet der neu eröffneten Metrostation leistet, um die lange Zeit bis zum Mittagessen zu

überbrücken. Allerdings schwindet ihr schlechtes Gewissen, als sie herausfindet, dass Wilhelm, wenn er an kalten Tagen die Metro benutzt, dasselbe tut.

Er kommt täglich gegen zwei von der «Arbeit». Neuerdings hat er sich angewöhnt, anschließend ein Stündchen zu schlafen, eine Art Mittagsschlaf vor dem Mittagessen. Nach dem Essen brüht er sich einen Kaffee, wobei er inzwischen ungehemmt das Tauchsiederverbot missachtet, was Charlotte mit grimmiger Freude registriert. Dann knipst er die Schreibtischlampe an und arbeitet an seinem Brief. Nach dem zweiten Prozess hat er alles bisher Geschriebene verworfen, nun spitzt er wieder Bleistifte und kritzelt Entwürfe, denkt nach, kritzelt weiter, radiert Worte und Sätze aus und befördert den Abrieb des Radiergummis umständlich in den Papierkorb.

Zunächst versucht Charlotte, das Ganze zu ignorieren und ihre Tscheljuskin

weiterzulesen, sie will endlich fertig werden mit diesem Buch. Aber der Schreibtisch steht direkt neben ihrem Bett, sie spürt Wilhelms Anwesenheit, sie hört, wie er vor Anstrengung durch die Nasenhaare schnauft, die er zwar wöchentlich mit der Nagelschere zu kürzen versucht, die aber, dem Geräusch nach zu urteilen, immer dichter werden. Sie hört sein unwilliges Ächzen, wenn ihm die viel zu spitze Spitze abbricht. Bald fängt sie an, darauf zu warten, dass es wieder passiert: dass er wieder den Bleistift spitzt, der ihm erneut abbricht.

Sie hört das Quietschen des wackelnden Schreibtischs beim Radieren.

Sie hört Wilhelm pusten, wenn die Radierkrümel sich nicht vom Papier lösen wollen.

Am meisten aber wurmt sie seine enervierende Langsamkeit. Sie beobachtet aus den Augenwinkeln, wie er seine

dürren, schräggestellten Buchstaben malt. Sie leidet an seinen Denkpausen. Sie zählt heimlich die Wörter, die er nach einer neuerlichen Denkpause niederschreibt.

Besonders schlimm ist es, wenn er aufsteht und anfängt, durchs Zimmer zu wandeln. Er geht immer denselben Weg, beginnend am Schreibtisch, dann am Fußende des Bettes entlang zur Badezimmertür, Kehrtwendung, an der Wand entlang zurück, dann mit leichter Kursänderung rechts zum Fenster, wo er unbestimmte Zeit stehen bleibt, um auf die verschneite Neglinnaja uliza

zu starren, unter der irgendwo unsichtbar das Flüsschen Neglinka fließt.

Und wenn er sich dann wieder an den Tisch setzt und, anstatt nun beherzt loszuschreiben, nach einem halben Wort abbricht und wieder ins Grübeln verfällt, möchte sie ihm am liebsten mit dem Buchrücken auf den Hinterkopf schlagen – und erschrickt, weil sie plötzlich ihre Mutter in sich wiedererkennt. So hat die Mutter ihr mit dem Küchenbrett auf den Hinterkopf geschlagen, wenn sie es vor lauter Träumerei wieder einmal verpasst hatte, den Pfeifkessel rechtzeitig abzudrehen, nämlich in dem Moment, da er gerade im Begriff war zu pfeifen. Pfiff der Kessel tatsächlich, war das teure Stadtgas vergeudet, und Lottchen schämte sich, dass sie der Mutter wieder so großen Kummer bereitet hatte.

Wenn dazu noch von drüben, aus dem Bojarensaal, eine hüpfende Klaviermusik herüberklingt, bleibt Charlotte nichts anderes übrig, als aus dem Zimmer zu fliehen. Manchmal dreht sie in der Dunkelheit noch eine Runde um den Block

, wie sie es nennt: die Nikolskaja

entlang, am Verlag vorbei, wo schon die Lichter brennen – verschämt lugt sie durchs Fenster, hofft einen Eindruck von der Tätigkeit dort im Inneren zu erhaschen –, dann weiter bis zum Dzierżyńskiplatz, allerdings umkreist sie die Lubjanka nicht, sondern bleibt

diesseits des Platzes, mogelt sich um die kurze Ecke, ohne hinzuschauen, und muss trotzdem – oder gerade deshalb – jedes Mal wieder an den gebeugten Mann mit Hut denken, der von den drei Lederjacken in das Gebäude geführt worden ist. Für wie viele Angeklagte ist im Keller der Lubjanka wohl Platz?

Nach ihrer Runde lässt sie sich im Café Metropol nieder, wo sie inzwischen eine Art Stammgast ist, was aber von der Kellnerin nicht zur Kenntnis genommen wird. Im Gegenteil, je öfter sie kommt, desto unfreundlicher scheint man sie zu empfangen. Eine Zeitlang hat sie versucht, beim Eintreten zu grüßen, aber ihr Gruß wurde niemals erwidert. Stattdessen wendet sich die Kellnerin ab, oder noch nicht einmal das, sieht einfach durch sie hindurch, raucht, schwatzt mit ihrer Kollegin, albert herum, kann sogar lachen, wie sich herausstellt, aber wenn sie schließlich an Charlottes Tisch tritt, um die immer gleiche Bestellung – Tee mit warenje

– auf einen Notizblock zu schreiben und mit einem kurzen Alles?

zu quittieren, nimmt ihr Gesicht einen Ausdruck an, von dem Charlotte nicht recht weiß, ob sie ihn als Verachtung interpretieren soll, weil sie sich hier zwei Stunden mit einer Tasse Tee aufhält, oder, im Gegenteil, als eine Art Neid, weil sie für eine reiche Ausländerin gehalten wird. Oder ist es einfach die grundsätzliche, dauerhafte Kränkung darüber, dass sie, die Kellnerin, hier bedient, während Charlotte, der Gast, bedient wird? Anfangs, in der ersten Zeit in der Sowjetunion, waren Charlotte und Wilhelm sich einig, dass dieses Selbstbewusstsein

, wie sie es nannten, dem devoten Gehabe deutscher Kellner vorzuziehen sei, aber inzwischen hat sich ihre Begeisterung gelegt.

Die Tscheljuskin

wagt Charlotte im Café Metropol nicht hervorzukramen. Das Lesen eines Buches würde, so

befürchtet sie, noch mehr den Eindruck erwecken, sie ließe sich hier häuslich nieder. Gegen das Studium der Prawda

lässt sich dagegen kaum etwas einwenden, nur hat Charlotte auf einmal Schwierigkeiten, die nötige Disziplin aufzubringen, genauer gesagt: Es beschleicht sie ein Unwohlsein, schon sobald sie die Zeitung aufschlägt. Sie fängt an, Artikel zu meiden, aus denen sie Worte wie Volksfeinde

oder Trotzkisten

anblinken. Eine Zeitlang hält sie sich mit harmlosen Statistiken auf, die geographische Superlative der Sowjetunion in Zahlen fassen: der tiefste See der Welt, der größte Wald der Welt, die kälteste Ort der Welt, das beruhigt sie.

Sie liest einen Artikel über Thälmann und andere in Deutschland inhaftierte Genossen, fühlt mit ihnen, bangt um sie und ist unendlich froh, der Gestapo entkommen zu sein. Sie liest von den Siegen des spanischen Volkes über den Faschisten Franco. Aber sie liest nichts Über die Ziele und Methoden der Trotzkisten

, nichts über Trotzki im Dienste der japanischen Militärdiktatur

und auch nicht den Artikel, der sich mit merkwürdiger Akribie mit einem Café Bristol

in Kopenhagen beschäftigt, welches sich gleich neben oder doch nicht weit von einem nicht mehr existierenden Hotel Bristol

befinden soll – das Ganze sogar mit Skizze.

Mitte Februar hat Wilhelm seinen Briefentwurf fertig und bittet Charlotte, ihn zu lesen. Schreiben ist nicht seine Stärke, das weiß sie. Das Überdeutliche und Feststehende des Schriftlichen liegt ihm nicht. Er ist, obwohl im Ton militärisch, eher ein Liebhaber des Ungefähren. Wilhelms mündliche Rede lebt von Andeutungen, denen seine Mitgliedschaft in der Geheimabteilung der Komintern ein gewisses Gewicht verleiht. Hier aber kommt er mit Andeutungen nicht davon. Hier geht es um jedes Wort, jedes Komma, und so hat Wilhelm für vier Din-A5-Seiten beinahe zwei Wochen gebraucht.

Was ist dabei herausgekommen? Es ist ein Bittbrief geworden, in dem Wilhelm zugleich sein Gesicht zu wahren versucht. Das Problem ist nicht die mitunter knirschende Grammatik, es sind auch nicht die blamablen kleinen Rechtschreibfehler, die bei der Übersetzung ins Russische ohnehin verschwinden werden, sondern die, wie Charlotte findet, beinahe unhöfliche Steifheit des Textes, die sich durch endlose Überarbeitungen möglicherweise noch verschlimmert hat.

Da sie Wilhelm kennt, kann sie erahnen, welche Gefühlslage sich hinter den dürren Sätzen verbirgt, es rührt sie stellenweise sogar, aber ein Außenstehender wird diesem Brief kaum entnehmen können, wie es Wilhelm tatsächlich geht und was ihm die Partei bedeutet. Alle seine Behauptungen wirken leer und gestelzt, und seine Bitten klingen wie Forderungen. Schreibt er Emel absichtlich falsch, um zu betonen, wie oberflächlich seine Beziehung zu ihm war?

Aber das Erstaunlichste an dem ganzen Brief ist, dass Wilhelm ausschließlich von sich spricht, von seiner

Angelegenheit. Kein Wort von ihr, von Charlotte. Und auch wenn ihr durchaus bewusst ist, dass sie in diesem Spiel eine Nebenfigur darstellt und dass ihr Schicksal hundertprozentig von seinem abhängt, berührt es sie merkwürdig, dermaßen übergangen zu werden. Oder will Wilhelm, indem er immer wieder ausdrücklich die Reinheit seines

Parteigewissens betont, zum Ausdruck bringen, dass letztlich sie, Charlotte, für den Kontakt zu Emel verantwortlich sei?

Eigentlich hatte sie sich vorgenommen, sich jeder Stellungnahme zu enthalten, aber nun fragt sie doch:

Warum so strikt in der Ich-Form? Ich bin doch auch noch da.

Weil Briefe in der Wir-Form nach Verschwörung klingen,

antwortet Wilhelm. Wenn du willst, schreib selbst einen Brief.

Charlotte schreibt selbst. Sie entwirft den Text in wenigen Tagen, auf Englisch. Ihr schriftliches Russisch ist, das weiß sie, nicht vollkommen fehlerfrei, und sie will sich keine Blöße geben. Sie könnte den Brief auch auf Deutsch schreiben. Aber Müller-Melnikow versteht kein Deutsch, und sie will nicht, dass der feingesponnene Text durch eine ungenaue oder feindselige Übersetzung entstellt wird.

Sie gibt sich bescheiden, es erscheint ihr klug, nicht von ihren, sondern von Wilhelms Leistungen und Opfern zu sprechen. Sie erinnert an seine langjährige Treue zur Partei und beschreibt seinen Schmerz und seine Trauer angesichts der gegenwärtigen Situation in Worten, die Wilhelm nie über die Lippen kämen – um am Ende des Briefes noch eine Bitte anzufügen, die ihr wahrhaft am Herzen liegt und doch, wenn sie ehrlich ist, auch den Versuch darstellt, an jenes freundschaftliche Gespräch anzuknüpfen, das sie vor fünf Monaten mit Müller-Melnikow geführt hat: Charlotte bittet um Auskunft über das Schicksal von Jill. Und Wilhelm akzeptiert es überraschenderweise.

Allerdings braucht er noch zwei Tage, um sein eigenes Werk sauber mit Füllfederhalter abzumalen, wobei er sich wiederholt verschreibt oder ihm noch eine Änderung, noch irgendeine vollkommen unbedeutende Verbesserung einfällt.

Sollte ich vor Ihr Vertrauen verloren habe

lieber noch einfügen: scheinbar

?

Und er beginnt noch einmal von vorn. Noch einmal und noch einmal – während Charlotte ihre «Blockrunden» dreht.

Bei einer dieser Runden trifft sie Ljuba Löwenstein, eine mollige Rotblonde, die sie über Isa Koigen kennt. Sie haben

sie einmal gemeinsam besucht: Isa, Wilhelm und sie, Emel war nicht dabei. Ljuba wohnte in einer Querstraße zwischen Gorkistraße und Puschkinskaja

, zusammen mit ihrem stillen bärtigen Mann, der zu Charlottes Verwunderung einen hohen Posten in der Schwerindustrie bekleidete. Verwundert war sie vor allem darüber, dass ein Mann in solcher Position zusammen mit Frau und Schwiegermutter nur ein einziges Zimmer bewohnte, wenngleich ein ziemlich großes. Verwundert war sie auch über das teure deutsche Service, das bedenkenlos zum Abendessen aufgetragen wurde (ein ähnliches hatte ihre Mutter besessen, allerdings kann Charlotte sich nicht erinnern, dass jemals davon gegessen worden wäre), und über die domrabotniza

, die schafsgesichtige Hausangestellte, die das Essen servierte und tatsächlich auf einer Matratze im Flur schlief.

Und auch das ist ihr in Erinnerung geblieben: dass die Schwiegermutter nach dem Essen hinter einem Vorhang verschwand, der ihren Lebensbereich vom großen Zimmer abteilte. Eine seltsame Situation, fand Charlotte, die unwillkürlich die Stimme dämpfte, während Ljuba Löwenstein ungestört weiterplauderte und allenthalben hell und durchdringend lachte.

Als sie Ljubas Gesicht jetzt vor sich sieht, blitzt in Charlotte unwillkürlich Freude auf, fast zugleich fällt ihr das von Wilhelm verhängte Kontaktverbot ein, Bekannte von Isa betreffend. Im nächsten Moment erinnert sie sich aber, dass Wilhelm Ljuba Löwenstein selbst in seiner Emel-Erklärung als Bekannte aufgeführt hat, sodass letztlich der Impuls obsiegt, sie anzusprechen, denn – auch das geht ihr in der Sekunde der Begegnung durch den Kopf – sie weiß von Ljuba, dass sie irgendetwas mit Literatur zu tun hat, und die Tatsache, dass sie hier in unmittelbarer Nähe der Verlagsgenossenschaft

Ausländischer Arbeiter aufeinandertreffen, lässt sie plötzlich hoffen, Ljuba könnte dorthin unterwegs sein, könnte ihr womöglich Auskünfte geben oder ihr auf sonst irgendeine Weise behilflich sein.

Zu spät bemerkt sie Ljubas abweisenden Gesichtsausdruck, da hat sie sie schon angesprochen. Ljuba erwidert ihren Gruß nicht, bleibt aber stehen, blickt sie an, als könnte sie sich nicht an sie erinnern. Und jetzt müsste Charlotte den Namen derjenigen Person nennen, die sie verbindet, was sie aber vermeiden will, also stammelt sie etwas von dem damaligen Besuch, will als eine Art Beweis den Straßennamen anführen, der ihr aber nicht einfällt. Auch der Name von Ljubas Mann fällt ihr nicht ein. Dafür erinnert sie sich plötzlich, wie er darüber witzelte, dass das Haus, das sie bewohnten, früher einmal ein berühmtes Bordell gewesen sei, und um ihre Bekanntschaft wenigstens durch irgendein Indiz zu belegen, zitiert sie – ausgerechnet! – diese dumme Bemerkung. Und auf Ljubas Gesicht regt sich nichts. Entsetzliches Schweigen.

Erst jetzt sieht Charlotte, wie müde sie aussieht, wie abgehärmt, ja, sogar ungepflegt. Die rot gefärbten Haare sind am Scheitel grau ausgewachsen, der Kragen geknickt, und auf Ljubas Oberlippe sieht Charlotte überdeutlich Härchen sprießen, die auszuzupfen sie versäumt hat.

Ljuba blickt nach links und rechts, bevor sie eine Frage beantwortet, die Charlotte nicht gestellt hat:

Ich weiß nichts.

Und plötzlich schluchzt sie auf, beherrscht sich für einen Moment, fingert dann ein Taschentuch heraus, hält es sich vor Mund und Nase und weint stumm mit geschlossenen Augen. Als Charlotte tröstend die Hand auf ihren Oberarm legen will, wendet Ljuba sich brüsk ab, rennt über die Straße und wird fast von einer Droschke angefahren. Der Kutscher

brüllt ihr einen mehrschichtigen Mutterfluch hinterher. Ljuba taumelt weiter durch den Verkehr, entkommt blindlings einem Automobil, schafft es, einem Bus auszuweichen, und verschwindet in Richtung der Metro-Station Ochotny rjad

in der Menge.

Zwei Tage braucht Charlotte, um zu begreifen, dass Ljuba nicht um Isa Koigen geweint hat. Und auch der Name des Mannes fällt ihr irgendwann ein: Lasar Alexandrowitsch Goryschnikow. Ein hohes Tier im Volkskommissariat für Schwerindustrie. Enger Mitarbeiter von Pjatakow. Welcher im letzten Prozess zum Tode verurteilt worden ist.

Ihr Treffen mit Kurt ist schon wieder überfällig. Sie verabreden sich im Café Tschaika, wie beim letzten Mal. Kurt trägt wieder seine Wattejacke, dazu eine große schwarze Pelzmütze. Beides legt er ab, aber die Jacke zieht er nach einer Weile wieder an, weil das Café nicht sonderlich gut beheizt ist. Trotz der wattierten Jacke kommt er Charlotte magerer vor als beim letzten Mal, aber zugleich reifer, erwachsener, stärker.

Sie dagegen ist von Anfang an flatterig, unkonzentriert. Sie fürchtet sich vor Kurts Fragen. Sie versucht, unbeschwert zu wirken, plappert ein bisschen über das grauenhafte Wetter (verplappert sich dabei sofort, indem sie sich über das Anstehen bei der Kälte beschwert) und beginnt dann, Kurt über seine Gesundheit und insbesondere über seine Ernährung und das Mensaessen auszufragen. Zum ersten Mal kommt ihr die Idee, dass er nicht ausreichend zu essen haben könnte.

Aber ihre Worte scheinen bei Kurt nicht anzukommen, es ist, als blieben sie in seiner Wattejacke stecken. Er reagiert

nicht auf ihren verräterischen Versprecher und beantwortet ihre Fragen zwar freundlich, aber einsilbig, während er gleichmäßig und systematisch seine Pelmeni verspeist, und erst nachdem er die letzte Teigtasche aufgespießt, in Soße gewälzt, sorgfältig zerkaut und verschluckt hat, erwidert er mit einer einfachen Gegenfrage:

Wie geht es euch?

Charlotte versucht, mit einer Floskel davonzukommen, aber Kurt sieht sie mit seinem schiefen Auge an – es ist noch genauso eisblau wie früher, als Kurt noch ein blonder Junge war und seine Augen noch nicht auseinanderstrebten.

Da eigentlich alles, was mit ihrer augenblicklichen Situation zu tun hat, irgendwie heikel ist oder geheim, ist sie froh, dass ihr die Grippe einfällt, auch wenn diese schon eine Weile zurückliegt, aber seitdem haben sie sich nicht gesehen. Ein gutes Thema: Krankheit. Sie kann ein wenig klagen, muss nicht so tun, als ginge es ihr immerzu gut, und es ist nicht einmal gelogen. Aber all ihre Worte bleiben in Kurts Wattejacke stecken, haben irgendwie nicht die Kraft, zu ihm durchzudringen, sosehr Charlotte sich auch mit den Details abmüht. Sogar als sie die während der Grippe tatsächlich gemessenen vierzig Komma sechs Grad erwähnt, kommt sie sich wie eine Schwindlerin vor.

Man hört ja neuerdings viel von Verhaftungen, sagt Kurt unvermittelt.

Davon weiß ich nichts, erwidert sie, aber im selben Moment kommt es ihr dumm vor. Noch während sie überlegt, wie sie sich – auf unbedenkliche Weise – korrigieren könnte, fragt Kurt:

Das heißt, bei euch in Podlipki gibt es keine Verhaftungen?

Eine Weile, viel zu lange, starrt sie in die Mitte des Tisches,

starrt diesen Gegenstand aus geschliffenem Glas an, von dem sie gerade nicht weiß, wie er heißt.

Wir wohnen nicht mehr da draußen, hört sie sich sagen.

Salzstreuer, fällt ihr ein. Der Gegenstand in der Mitte des Tisches.

Seit wann, will Kurt wissen.

Schon seit Oktober.

Kurt überlegt: Was wirft man euch vor?

Das sind Interna, Kurt. Darüber kann ich nicht reden.

Kurt nickt, als wolle er Verständnis ausdrücken, schiebt den Teller von sich, und Charlotte ist froh, dass dieses schwierige Gespräch zu Ende geht. Zugleich taucht im Hintergrund schon die Frage auf, wie sie es Wilhelm erklären soll. Sie ahnt, wie sehr er sich aufregen wird, hört seine schneidende Stimme: Du hättest unter keinen Umständen

… Aber da richtet Kurt sein eisblaues Auge auf sie und sagt in einem Tonfall, der für eine solche Frage ein wenig zu bedeutsam ist:

Aber Wilhelm geht es gut?

Was meinst du damit?

Kurt: Ich frage, ob es ihm gut geht.

Charlotte versucht, ruhig zu atmen. Blickt auf den Salzstreuer in der Mitte des Tisches. Jetzt verschwimmt er ein bisschen.

Es geht ihm gut, sagt sie.

Dann ist ja alles in Ordnung.

Kurt faltet seine Serviette zusammen, schiebt sie unter den Teller. Sie sitzen stumm nebeneinander. Charlotte behält den Salzstreuer im Auge, sicherheitshalber. Sie hört Kurt etwas sagen. Heiraten? Hat er heiraten

gesagt? Sie prüft, ob die Nachricht irgendeinen Hintersinn enthält. Aber nein, Kurt will heiraten.

Schön, sagt Charlotte. Das freut mich.

Die zwei Kilometer zurück zum Hotel geht sie zu Fuß, trotz der Kälte. Die Luft beißt in ihrer Nase, dringt in ihre Lungen ein. Unter ihren Schuhen knirschen Schotter und Eis. Es ist ihr gelungen, ein einigermaßen normales Gespräch über das Heiraten zu führen. Über die Braut, die anscheinend Olga heißt. Russin, Beruf unklar (was Charlotte ein bisschen stört). Ein Jahr älter als Kurt (was Charlotte ebenfalls ein bisschen stört). Aber womöglich hat sie auch etwas falsch verstanden, sie muss zugeben, dass sie nicht ganz bei der Sache war. Denn in ihrem Kopf rumort immer nur dieser eine Gedanke:

Dass Kurt das für möglich hält!

Sie merkt plötzlich, dass sie laut spricht. Die Kälte an den Zähnen.

Dass er es für möglich hält, dass Wilhelm verhaftet sein könnte!

Es ist nicht so, dass sie glaubt, Kurt könnte glauben, dass Wilhelm ein Volksfeind sei. Aber er glaubt offenbar, andere könnten es glauben. Sie blickt auf, bevor sie über die Straße geht: Schaut hinauf zu ihrem Hotelzimmer, wo Licht brennt. Dort sitzt er, Wilhelm. Sitzt am Schreibtisch und schreibt einen dummen, überflüssigen Brief.

Dann brüllt jemand, irgendwas klappert, klirrt. Sie sieht deutlich die einzelnen Haare im Pferdefell. Die Droschke steht, und der Ärger des Kutschers entlädt sich in einem dreifachen Fluch.

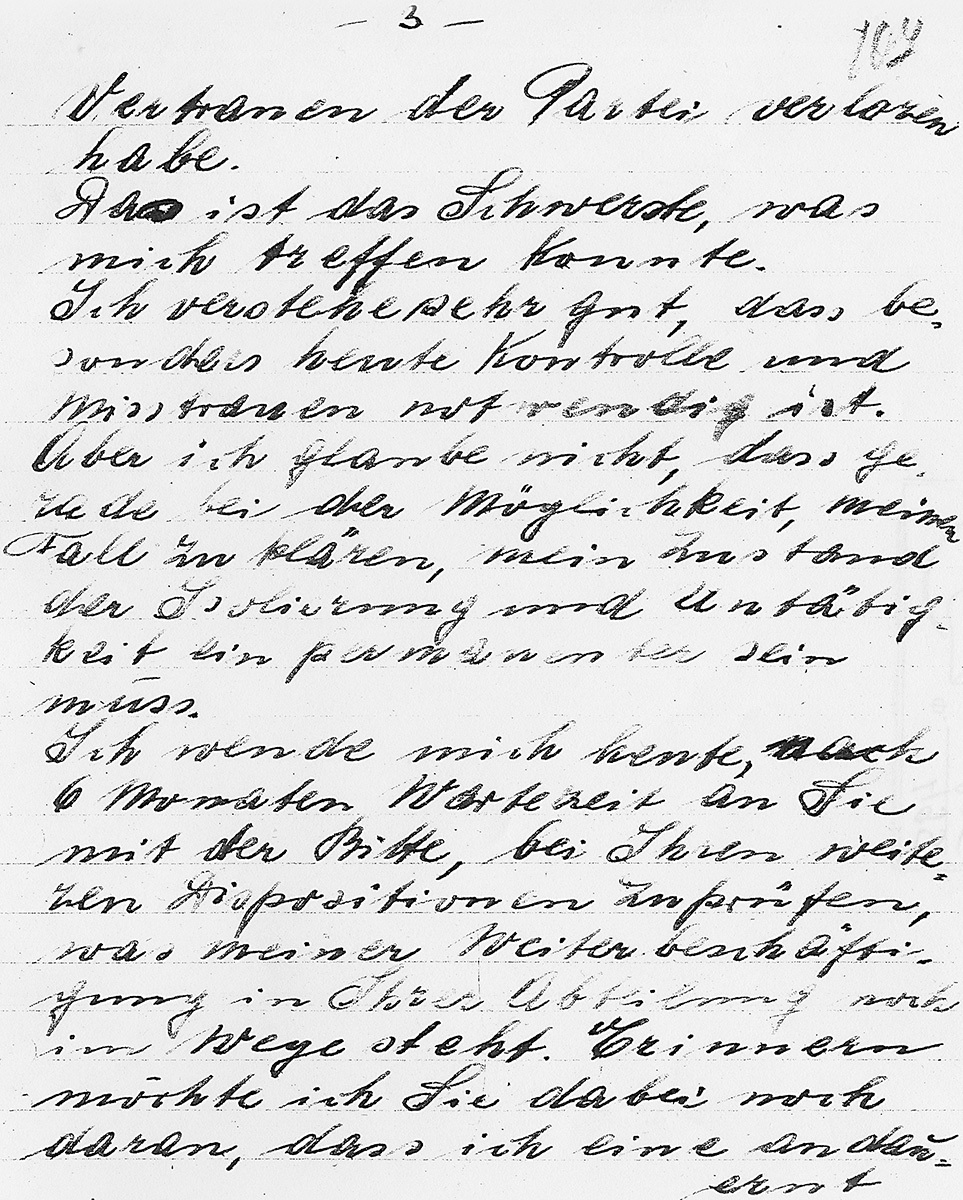

РГАСПИ

ф. 495 / оп. 205 / д. 488 / л. 105–108

Werter Genosse Müller!

Es sind jetzt 6 Monate her, dass ich von meiner Arbeit entfernt wurde. Dass ich hier in Moskau auf Ihre weiteren Massnahmen warte.

Sie werden verstehen, dass es nicht so leicht ist, bei dem Bewusstsein, nichts gegen die Ehre eines Kommunisten, gegen die Linie der Partei getan zu haben, von allem gesellschaftlichen Leben im Zentrum des Sozialismus ausgeschlossen zu sein.

Entscheidend für die Beurteilung meiner Lage ist doch nicht die anerkennenswerte Tatsache der materiellen Bedingungen, die Sie mir z. Zeit gegeben haben.

Sondern meine Annahme, dass ich scheinbar, trotz meiner klaren politischen Vergangenheit, trotz meines entschiedenen nachweisbaren Kampfes gegen die Opposition in der K.P.D., trotz meiner langjährigen Arbeit in Ihrer Abteilung und meiner einwandfreien politischen Arbeit auf Punkt II

, trotz meiner Erklärung vom 29. September 1936, dass meine Beziehungen zu dem terroristen Banditen Ehmel absolut zufällige waren, dass ich nicht die geringste Ahnung und Anhaltspunkte für die Schurkerei dieses Menschen hatte, dass ich scheinbar trotz alledem Ihr Vertrauen, das Vertrauen der Partei verloren habe.

Das ist das Schwerste, was mich treffen konnte.

Ich verstehe sehr gut, dass besonders heute Kontrolle und Misstrauen notwendig ist. Aber ich glaube nicht, dass gerade bei der Möglichkeit, meinen Fall zu klären, mein Zustand der Isolierung und Untätigkeit ein permanenter sein muss.

Ich wende mich heute, nach 6 Monaten Wartezeit an Sie mit

der Bitte, bei Ihnen die weiteren Dispositionen zu prüfen, was meiner Weiterbeschäftigung in Ihrer Abteilung noch im Wege steht. Erinnern möchte ich Sie dabei noch daran, dass ich eine andauernt schwere manuelle Arbeit mit meinem im Kapp-Putsch 1920 zerschossenen rechten Unterarm kaum machen kann. Lassen Sie mich bitte wissen, welche Aussichten für mich vorhanden sind.

Mit kommunistischem Gruss

Hans Germaine

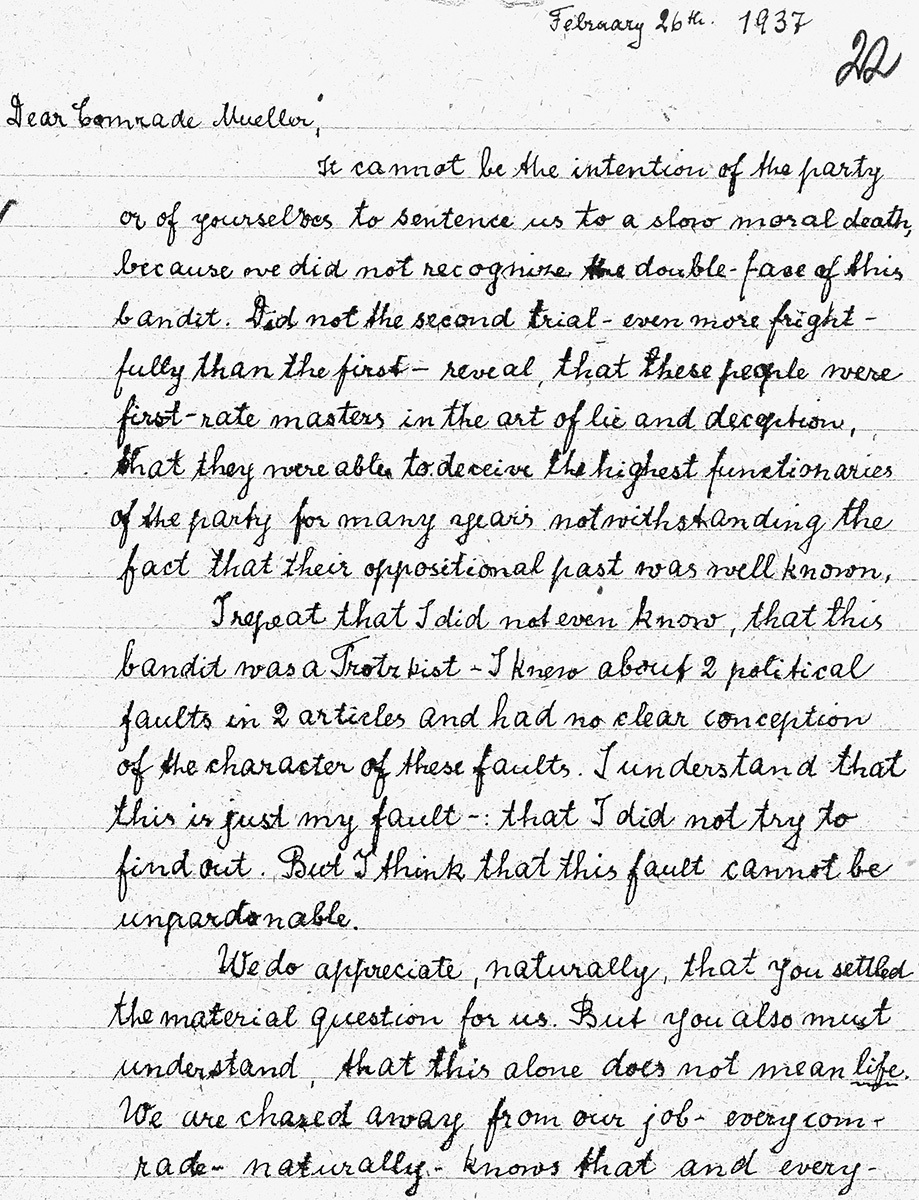

РГАСПИ

ф. 495 / оп. 205 / д. 917 / л. 22–24

Dear Comrade Mueller,

It cannot be the intention of the party or of yourselves to sentence us to a slow moral death, because we did not recognize the double-face of this bandit. Did not the second trial – even more frightfully than the first – reveal that these people were first-rate masters in the art of lie and deception, that they were able to deceive the highest functionaries of the party for many years notwithstanding the fact that their oppositional past was well known.

I repeat that I did not even know, that this bandit was a Trotskist – I knew about 2 political faults in 2 articles and had no clear conception of the character of these faults. I understand that this is just my fault – that I did not try to find out. But I think that this fault cannot be unpardonable.

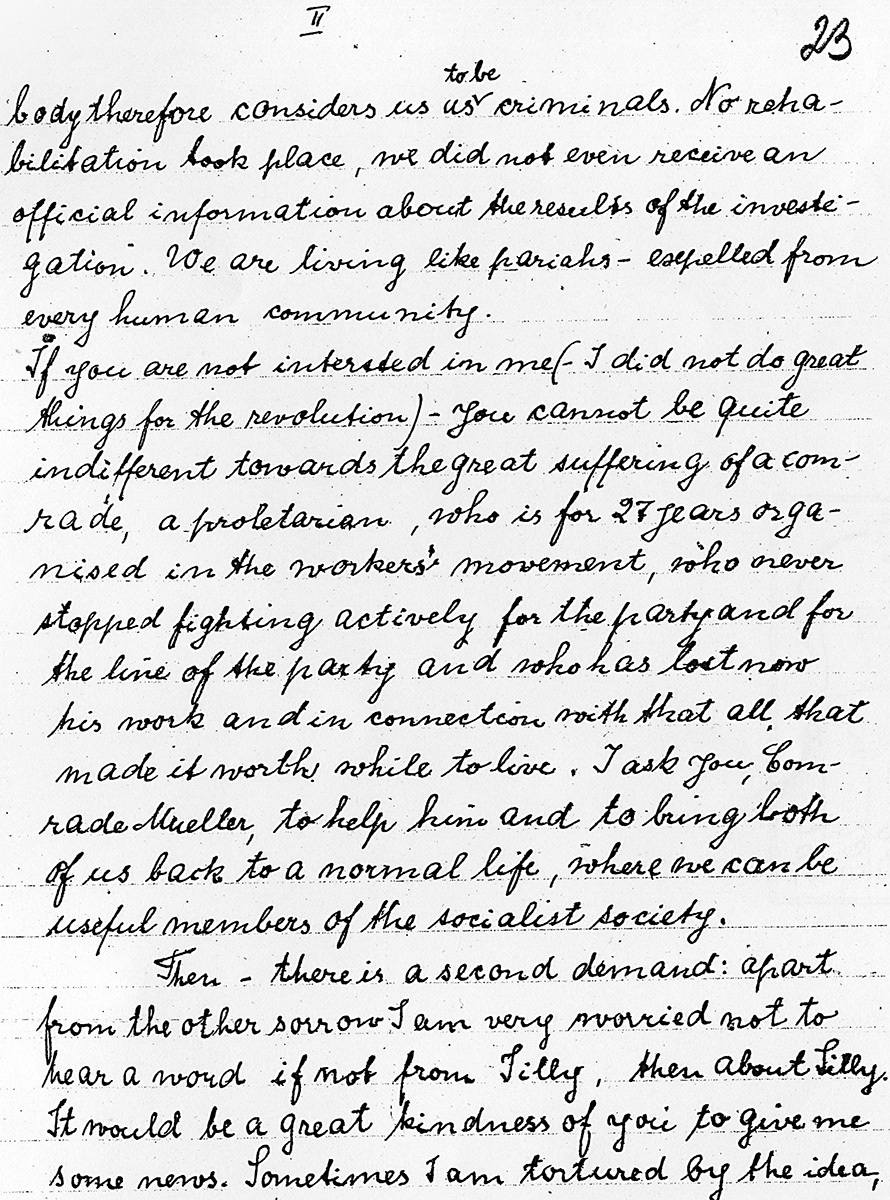

We do appreciate, naturally, that you settled the material question for us. But you also must understand, that this alone does not mean life. We are chased away from our job – every comrade, naturally, knows that and everybody therefore considers us as to be criminals. No rehabilitation took place, we did not even receive an official information about the results of the investigation. We are living like pariahs – expelled from every human community.

If you are not interested in me (I did not do great things for the revolution) – you cannot be quite indifferent towards the great suffering of a comrade, a proletarian, who is for 27 years organized in the workers’ movement, who never stopped fighting actively for the party and for the line of the party and who has lost now his work and in connection with that all that made it worthwhile to live. I ask you, Comrade Mueller, to help

him and to bring both of us back to a normal life, where we can be useful members of the socialist society.

Then – there is a second demand: apart from the other sorrow I am very worried not to hear a word if not from Jilly, then about Jilly. It would be a great kindness of you to give me some news. Sometimes I am tortured by the idea, that something has happened to her. Is she in a good state of health, is she happy? Please Comrade Mueller – for Jilly’s sake – imagine for a minute, what this new disappointment means for us – after happy dreams together with Jilly about a future, where she would live near Moscow and always come to see us.

I hope instantly, that you break the silence of so many months and that you give us an answer to my letter.

Yours,

with comm. greetings

Lotte Germaine