Epilog

Wenn ich in meinem Gedächtnis nachforsche, dann finde ich unter ihren Lebensäußerungen ganze drei, die sich – nicht ohne Mühe – als Hinweise auf ihre Zeit in der Sowjetunion entschlüsseln lassen.

Das Erste, was ich erinnere, ist nicht viel mehr als ein Moment des Innehaltens, des Schweigens. Über den genauen Zeitpunkt bin ich mir nicht sicher. Ich sehe meine Großeltern, genauer gesagt: meine Großmutter und meinen Stiefgroßvater mit einem Sektglas in der Hand in jenem Zimmer stehen, das meine Großmutter hartnäckig den Salon

nannte, und zwar vor einer dunklen Glasvitrine, in der sie einen Teil ihrer mexikanischen Schätze lagerte: schillernde Muscheln, Korallen, die kleinen aztekischen Reliefköpfe, die ich damals für echt hielt (inzwischen zweifle ich, weil man ganz ähnliche im Shop des mexikanischen Nationalmuseums erwerben kann).

Dort also, vor der Vitrine mit den ineinanderzuschiebenden Glastüren, sehe ich sie stehen. Ihnen gegenüber, um sie herum, stehen wir, wobei ich nicht genau sagen kann, wer wir

sind: meine Eltern auf jeden Fall sowie ein paar Bekannte, die sich aus irgendeinem Anlass versammelt haben. Es könnte ein Geburtstag gewesen sein, obwohl das nicht zu jenem bedeutungsvollen Schweigen passt, das gleich folgen wird. Eher glaube ich, dass es Silvester war. Das würde bedeuten, die Szene spielt in der Zeit, als wir noch im selben Haus

wohnten, also vor meinem achten Lebensjahr, denn später haben wir den Jahreswechsel nicht mehr zusammen gefeiert.

Da gerade mit Sekt angestoßen wird, sollte man annehmen, es sei um Mitternacht gewesen. Das ist zwar ist denkbar, aber zugleich ist es unwahrscheinlich, dass ich um diese Zeit noch wach gewesen sein soll, deshalb glaube ich, dass die Szene um zehn Uhr abends spielt. Man stößt schon mal an: Silvester nach Moskauer Zeit

. Je länger ich darüber nachdenke, desto plausibler kommt es mir vor. Meine Mutter, Russin, war erst vor wenigen Jahren nach Deutschland gekommen, zusammen mit meinem Vater, der immerhin fünfundzwanzig Jahre in der Sowjetunion gewesen ist. Sie hatten eine besondere Beziehung zum Land, hatten Freunde dort – einige kannte ich: Sascha, Ada, Soja oder Jakow Samuelowitsch. Die Moskauer Zeit

war mir als Kind ein Begriff, den ich übrigens noch heute unwillkürlich mit dem berühmten Spasski-Turm verbinde.

Und da geschieht es. Plötzlich, nachdem Charlotte und Hans, so hießen sie wirklich, in die Runde geprostet haben, verfangen sich ihre Blicke, sie prosten einander zu, und dann stockt alles. Plötzlich sind sie von Dunkelheit umgeben. Alle schweigen, sehen sie an. Charlotte will etwas sagen, sagt aber nichts. Hans nickt vielsagend ins Leere. Ein kleines Schauspiel, fast könnte man es für inszeniert halten. Nur ein paar Sekunden lang. Es wird sich nie wiederholen, und bis heute frage ich mich, seit wann ich mir sicher bin, dass sie in diesem Moment ihrer ermordeten Genossen gedachten.

Die zweite Szene spielt viele Jahre später, schon nach dem Tod von Wilhelm, das heißt also Hans, wieder im sogenannten Salon. Charlotte ist fünfundachtzig, altersschwach, leicht verwirrt. Dennoch hat sie ihren Vorsatz wahr gemacht, nach Hans’ Tod noch einmal nach Mexiko zu fliegen, ein Unternehmen, das dadurch verkompliziert wurde, dass es noch zu DDR

-Zeiten stattfand. Wir alle waren überzeugt, sie werde die Reise nicht überleben. Aber sie kehrte zurück, allerdings noch verwirrter, noch unruhiger als zuvor.

Von der Reise erfahren wir nichts. Wo ist sie gewesen? Wo hat sie gewohnt? Wen getroffen? Stattdessen erzählte sie auf einmal – bruchstückhaft, zusammenhanglos und ohne erkennbaren Anlass – von einer anderen Reise. Einer Reise, die sie nicht angetreten hat. Sie sei, sagt sie, auf dem Bahnsteig zusammengebrochen, weil ihr vollkommen klar gewesen war, dass sie, und an das folgende Wort erinnere ich mich genau, hopsgehen

würden.

Erst viel später hat mir der Neffe meines Stiefgroßvaters erzählt, dass dieser es tatsächlich einmal fertiggebracht habe, mit dem Stempel Deutches Reich

in seinen Papieren einen Zug zu besteigen. Ob die beiden Geschichten tatsächlich miteinander zu tun haben, bleibt unbekannt.

Das Dritte ist der Brief. Nicht an mich, sondern an ihren Sohn, Wolfgang Ruge, meinen Vater. Ich habe den Brief gelesen, als er schon tot war, als beide schon tot waren. Ich habe alle ihre Briefe an ihn gelesen, aber nur in einem einzigen gibt es eine winzige, unscheinbare Anspielung auf das, worüber sie lebenslänglich geschwiegen hat.

Sie verfasst den Brief zwei Jahre vor ihrem Tod. Zu dieser

Zeit trägt sie bereits ständig ihren großen Schlüsselbund an einer Eisenkette um den Hals, vergisst dafür mitunter, Rock oder Hose über ihre Wollstrumpfhosen zu ziehen. Der Ton ist überschwänglich und liebevoll, wie in all ihren Briefen aus dieser letzten Periode; zugleich beklagt sie sich darüber, dass meine Eltern die Sommer neuerdings in ihrem Ferienhaus an der Ostsee verbringen. Und dann kommt der Satz: Ich fühle mich manchmal so einsam wie auf .2 …

Ich hätte es für einen Schreibfehler gehalten, wenn nicht mein Vater mir schon davon erzählt hätte. Übrigens hat er, der Historiker, bis zum Ende seines Lebens geglaubt, es habe nur diesen einen Punkt gegeben, Punkt Zwei. Ich höre noch seine Stimme: Punkt Eins

– kleine Pause – gab es nicht

, und darin schwang Bewunderung mit für das schlaue Tarnmanöver, aber auch Stolz, dass er es durchschaut hatte.

Inzwischen weiß ich, dass er sich irrte. Dennoch ist er derjenige, dem ich diese Geschichte verdanke. Er war es, der mir zum ersten Mal von der OMS

erzählte, dem sagenumwobenen Geheimdienst der Komintern, über den die historische Forschung bis heute wenig weiß und damals so gut wie nichts wusste. Und er erzählte mir vom Hotel Metropol, wo meine Großeltern eineinhalb Jahre ausharrten, nachdem sie vom Dienst suspendiert worden waren. Aus welchen Gründen, wusste er allerdings nicht.

Mein Vater glaubte, es handelte sich um die Auflösung der OMS

und die «Liquidierung» ihrer Mitarbeiter, was im Kern richtig ist, im Einzelnen aber falsch. Nach seiner Version wurde in den Jahren 1936/37 die gesamte OMS

im Metropol einquartiert. Dazu sei, meinte er, eine komplette Etage – immerhin an die achtzig Räume – gebucht worden. Dort hätten die Mitarbeiter ihre letzten Lebenstage zugebracht, bevor sie, einer nach dem anderen, abgeholt wurden. Einzig

Charlotte und Hans hätten überlebt, und zwar, so glaubte mein Vater, weil der ehemalige Chef des Geheimdienstes, Abramow-Mirow, in «seine schöne Übersetzerin» verliebt gewesen sei. Deswegen habe er ihr und ihrem Lebensgefährten ein Visum nach Paris verschafft.

Obwohl mein Vater zur selben Zeit in Moskau lebte, obwohl er Abramow-Mirow zumindest flüchtig kennenlernte, wie er in seinem autobiographischen Bericht Gelobtes Land

erzählt, und obwohl er seine Mutter im Hotel Metropol möglicherweise sogar besucht hat, ist diese Version nicht haltbar. Viele Mitarbeiter der OMS

haben nachweislich an anderen Orten gelebt, wurden dort abgeholt – oder auch nicht. Auch wohnten in der vierten Etage des Hotels durchaus sehr unterschiedliche Personen, so zum Beispiel jenes Politbüromitglied Weger mit seiner Familie oder der im März 1937 ebenfalls verhaftete Chefkoch des Metropol. Überdies wurde das Hotel in den Dreißigern immer mehr seinem ursprünglichen Zweck zugeführt: Es beherbergte Gäste aus dem Ausland. So war Lion Feuchtwanger tatsächlich Anfang Dezember 1936 zeitweise im Zimmer neben meiner Großmutter untergebracht, wie aus Spitzelberichten des NKWD

hervorgeht, die die Slawistin Anne Hartmann in ihrem Buch über Feuchtwangers Russlandreise zitiert.

Zudem gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass der berühmte Abramow-Mirow in meine Großmutter verliebt, ja auch nur näher mit ihr bekannt war. Im Übrigen war sie keineswegs seine

Übersetzerin, wie mein Vater meinte, sondern arbeitete im abgelegenen Punkt Zwei. Und wenn Abramow-Mirow möglichweise noch nach seiner Verhaftung Einfluss auf die Geschicke seiner ehemaligen Mitarbeiter ausgeübt haben sollte, so erlosch dieser Einfluss spätestens am 26. November 1937 – mit seiner Erschießung.

Richtig bleibt aber, dass die OMS

liquidiert wurde. Ab März 1937 begann man offenbar, Punkt Zwei zu räumen. Die ausländischen Kursanten wurden, soweit ich ihren Akten entnehmen konnte, in ihre Heimatländer zurückgeschickt. Und viele, wenn nicht alle Mitarbeiter des Punktes wurden offenbar im Hotel Metropol einquartiert, wo meine Großeltern bereits seit Oktober 1936 wohnten. Hier scheint es, trotz aller Unstimmigkeiten, angebracht, dem Zeitzeugen zu vertrauen, obgleich es erstaunlich ist, wie sehr mein Vater, der ein sachlicher, kühler Beobachter war und als Historiker sehr wohl um die Unzuverlässigkeit von Zeitzeugen wusste, in anderer Hinsicht eigenen kleinen Legenden aufsaß. Ich erwähne das nicht, um mich über ihn zu stellen, das wäre vermessen; mein Wissen ist fragil und begrenzt im Verhältnis zu seinem. Ich erwähne es, weil es zu dieser Geschichte gehört, die eine Geschichte darüber ist, was Menschen zu glauben bereit, zu glauben imstande sind.

Es war zu der Zeit, als ich bereits sehr intensiv über meinen Familienroman nachdachte, der später unter den Titel In Zeiten des abnehmenden Lichts

erschien. Damals lernte ich Wladislaw Hedeler kennen, einen Historiker in meinem Alter, Russland-Experte, ein Mann von immensem Wissen und Gedächtnis (für das die neue Republik leider keinen adäquaten Gebrauch gefunden hat). Er brachte mich auf die Idee, dass es eine Akte meiner Großmutter geben könnte.

Nie wäre ich von selbst darauf gekommen, vielleicht, weil ich meine Großmutter für wenig bedeutend hielt, vielleicht aber auch, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass die Einsicht in ehemals geheime Dokumente in der

Sowjetunion oder ihrem Nachfolgestaat überhaupt möglich wäre. Ich hatte die Geschichte zusammen mit meiner Großmutter begraben, ich hatte mich von dem Gedanken verabschiedet, jemals irgendetwas über sie zu erfahren, was ich durch meinen Vater nicht bereits wusste.

Ganz unberechtigt waren meine Befürchtungen nicht. Tatsächlich stellte sich heraus, dass die Akten der OMS

noch immer unter Verschluss waren. Einsehen konnte man aber die Akten der Komintern, und zwar insbesondere die Kaderakten der Mitarbeiter. Zu diesen zählten auch die Mitarbeiter der OMS

, eine verschlungene Logik, die aber am Ende dazu führte, dass ich eines Tages zwei Stapel Papier in den Händen hielt, immerhin einhundertzwei plus einhundertvierundvierzig Seiten, sauber kopiert, auf dickem, widerstandsfähigem Papier, mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte. Signale aus einer untergegangenen Welt. Unwahrscheinlich, geheimnisvoll, aufregend.

Die Enttäuschung folgte auf dem Fuß. Ich weiß nicht, was ich mir unter einer Kaderakte vorgestellt hatte, irgendetwas Geordnetes, Übersichtliches vermutlich, Zeugnisse, Arbeitsvertrag, Werdegang; vielleicht hatte ich einen Hinweis erhofft, wie man mit meinen Großeltern weiter verfahren wollte.

Es gab weder das eine noch das andere. Stattdessen fand ich eine babylonische Unordnung vor, ein Gewirr aus russischen, deutschen, englischen Schriftstücken, die auf den ersten Blick kaum in eine sinnvolle Beziehung zu bringen waren – das Ganze durch nachträgliche Nummerierung in eine unbegreifliche Folge gebracht: Lebensläufe, Formulare, Mitteilungen, Briefe, Quittungen für den Parteibeitrag, Erhalt von Urlaubsgeld und dergleichen mehr, Handschriftliches, Maschinengeschriebenes, Kommentare, Unterschriften. Vieles wiederholte sich, einiges war nicht zu entziffern.

Die handgeschriebenen Deckblätter gaben lediglich die Signatur und die Decknamen an: Jean Germaine und Lotte Germaine – Namen, die ich noch nie gehört hatte.

Allerdings fiel mir beim Durchsehen von Jean Germaines Stapel ein Dokument in die Hand, das meine Aufmerksamkeit erregte und das sich schon bald als Schlüssel erwies, als das Ende eines roten Fadens, der durch das Labyrinth der Akten führte: die Mitteilung von Hilde Tal.

Ich kannte diesen Namen. Mir war allerdings nicht bewusst, dass auch er ein Deckname war. Hilde Tal war in erster Ehe mit meinem Stiefgroßvater verheiratet gewesen. Sie war mit meinem leiblichen Großvater, Erwin Ruge, bekannt. Es gibt ein (leider nicht mehr auffindbares) Foto von ihr und meinem Vater, auf dem mein Vater, noch fast ein Junge, mit ihr zusammen raucht – seine erste, wenn ich es richtig erinnere. Hilde Tal trug die Haare männlich kurz und blickte schräg in die Kamera. Sie sah aus wie jemand, der nicht gern fotografiert wird.

Später, in Moskau, ist mein Vater ihr wiederbegegnet. Da ist sie bereits die Sekretärin von Abramow-Mirow – der Fünfzehnjährige ist voller Bewunderung und Respekt. Mehr als ein halbes Jahrhundert später wird er in seinem autobiographischen Bericht Gelobtes Land

beschreiben, wie er von ihr die erste Lektion in sowjetischem Verhalten

erhält. Sie erscheint ein wenig dogmatisch, aber womöglich ist ihr der Ernst der Lage früh bewusst und sie will den neu angekommenen jungen Mann vor Schwierigkeiten bewahren.

Dass diese Hilde Tal, die fast zur Familie gehörte, im August 1936 eine Mitteilung an die Leitung der OMS

schrieb, die man ohne weiteres als Denunziation bezeichnen kann, schockierte mich. Zugleich verlieh es dem ganzen Material plötzlich einen Sinn. Die sogenannte Kaderakte erwies sich

bei näherem Hinsehen als Dokumentation eines einzigen, irrwitzigen, bürokratischen Vorgangs, der mit dieser Mitteilung seinen Anfang nahm.

Abgesehen davon, dass mir von Anbeginn bewusst war, wie umfangreich die Recherchen sein würden, die nötig wären, um das Umfeld dieser Akte auszuleuchten und sich glaubhaft im Moskau von 1937 bewegen zu können, fehlte mir ein wesentlicher Baustein der Geschichte: das Hotel Metropol.

Bei meinem ersten Besuch im Hotel Metropol kam ich nicht einmal bis zum großen Speisesaal. Das war 2004. Moskau hatte sich während der Jelzin-Ära gewandelt. In den Neunzigern hatte die russische Intelligenz gehungert und Zigarettenkippen geraucht; und noch Anfang der Nullerjahre verdingten sich Menschen als lebende Reklameschilder, während quer über den zwölfspurigen Ring ein riesiges Plakat gespannt war mit der Frage: WANN FAHREN SIE ENDLICH IHREN BENTLEY

?

Das Hotel Metropol war ein Ort, wo das neureiche Russland auf den altreichen Westen stieß. Später habe ich Fotos von prominenten Gästen gesehen, die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hier gewohnt hatten. Notiert habe ich: Giorgio Armani, Gérard Depardieu, Sharon Stone, Michael Jackson und Silvester Stallone. Aber auch Chirac und Obama sind hier gewesen.

Schon von außen luxuriös, flößt das Metropol spätestens beim Eintreten jedem, der nicht in der Welt der Schönen und Reichen zu Hause ist, das unabweisliche Gefühl ein, etwas im Leben falsch gemacht zu haben. Ich spüre noch den taxierenden Blick der Hostess an der Rezeption, bevor sie mir mit gnädiger Herablassung den Preis für das preiswerteste Zimmer nannte: für mich zu viel. Schon den Flug hatte ich als teuer empfunden. Ein Reisekostenzuschuss, den ich beim

Schriftstellerverband beantragt hatte, war glatt abgelehnt worden. Die Reise in das schon damals teure Moskau hatte ich mir nur leisten können, weil Freunde meiner inzwischen in Boston lebenden Halbschwester mir in ihrer winzigen Neubauwohnung eine Ausziehcouch zur Verfügung stellten.

Zudem wurde mir während der Arbeit an meinem Familienroman mehr und mehr bewusst, dass die Metropol-Geschichte den formalen Rahmen des Buchs sprengen würde. Es war eine Geschichte für sich. Ich beschloss, sie auszuklammern und vielleicht irgendwann eine Novelle daraus zu formen.

So blieben die Akten meiner Großmutter über Jahre ungenutzt in meiner Bücherwand.

Sieben Jahre später erschien mein Familienroman, und er wurde ein Erfolg. Trotzdem dauerte es noch drei Jahre und zwei Romane, bis ich mich entschloss, mich noch einmal meiner Großmutter zuzuwenden – und wer weiß, ob es dazu gekommen wäre, wenn Alexander Fest, mein Verleger, dem ich einmal beiläufig von der unterschlagenen Geschichte erzählt hatte, nicht darauf bestanden hätte, dass sie geschrieben werden müsse. Mit ihm zusammen fuhr ich über die Silvestertage 2014/15 nach Moskau und leistete mir – das konnte ich nach dem Romanerfolg – ein Zimmer im Hotel Metropol.

Allerdings nicht irgendein Zimmer. Den Akten hatte ich nämlich entnommen, dass meine Großmutter in Zimmer 479 gewohnt hatte, und dieses Detail beflügelte mich: die Möglichkeit, wenn nicht die Zeitkoordinaten, so doch wenigstens die Raumkoordinaten meiner Großmutter zu kreuzen. Es

war, nach all dem Papierkram und all den Büchern, die ich gelesen hatte, etwas Wirkliches, Konkretes. Zwar waren die Zimmer inzwischen gründlich umnummeriert worden, aber das Hotelpersonal versprach mir vorab per E-Mail, dass man das richtige Zimmer ausfindig machen werde.

So verbrachte ich Silvester 2015 – im Zimmer von Feuchtwanger. Man hatte sich um eine Nummer vertan, wie ich einige Monate später von der eigens zur Erforschung der Geschichte des Hauses angestellten Historikerin erfuhr.

Also reise ich 2017 zum dritten Mal nach Moskau. Dieses Mal bin ich im richtigen Zimmer, die Historikerin – Jekaterina Jegorowa, auch ihr bin ich zu Dank verpflichtet – versichert es mir persönlich. Inzwischen ist das Hotel mehrmals renoviert worden, aber das Zimmer hat noch dieselben Maße; die Betten stehen vermutlich am selben Platz (und können auch kaum anders gestanden haben). Die Möbel sind zwar zum größten Teil neu, haben aber noch immer Gründerzeit-Charakter, gedämpfte Brauntöne dominieren. Die Stuckrosette ist original. Die goldenen Sterne, da kann ich sicher sein, hat auch meine Großmutter schon über sich gehabt – vor achtzig Jahren.

Ist es möglich, dass sich hier noch irgendwo ein Molekül aus ihrer Atemluft herumtreibt? Fühle ich mich anders als in dem falschen Zimmer?

Morgens um 3:38 Uhr wache ich auf. Ich schaue auf die Uhr. Im Erwachen habe ich lauter grelle, dringliche Nachrichten (auf Russisch) im Kopf, die aber zerrinnen, als ich sie in halbwachem Zustand zu fassen versuche. Irgendetwas befand sich einmal hier; irgendetwas soll hierhergebracht werden … Es sind brandneue, aktuelle Nachrichten. Allerdings aus dem Jahr 1937.

Im Russischen Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte

habe ich Gelegenheit, auch die Akten von Hilde Tal und Erwin Ruge einzusehen, die Wladislaw Hedeler vorher für mich bestellt hat. Ich mache mir Notizen zu einigen Kursanten und Mitarbeitern. Es gelingt mir sogar, ins Innere des ehemaligen Kominterngebäudes vorzudringen, das heute zur Hälfte von der Verwaltung der Leninbibliothek, zur Hälfte vom russischen Geheimdienst FSB

belegt wird. Zwei reizende Damen führen mich durch die nichtgeheime Hälfte des Gebäudes: eine ältere, die für den ausländischen Gast einen Vortrag über die Leninbibliothek vorbereitet hat, und eine jüngere, die schweigt. Zum Glück befindet sich das ehemalige Arbeitszimmer von Abramow-Mirow in der diesseitigen Hälfte, samt dem Vorzimmer, in dem Hilde Tal gesessen haben muss.

Zu allem Überfluss organisiert das Goethe-Institut für mich noch eine historische Stadtführung. Die Historikerin bringt Anzeigen und Fotos aus der Mitte der Dreißiger mit, die ich eifrig abfotografiere. Und schließlich macht sich Oleg Nikiforow, mein russischer Verleger, mit mir auf, den Punkt Zwei zu suchen.

Den richtigen Punkt Zwei. Denn schon einmal, bei meiner ersten Reise, glaubte ich, ihn gefunden zu haben. Und das kam so: Von meinem Vater, der das Gelände selbstverständlich nie betreten hat, gab es zwei wichtige Informationen. Erstens, dass der Punkt sich nördlich von Moskau bei Podlipki befand. Und zweitens, dass dort nach der Liquidierung der OMS

ein Spezialgefängnis eingerichtet wurde, eine sogenannte Scharaschka, wo der berühmte sowjetische Flugzeugkonstrukteur Andrej Nikolajewitsch Tupolew den kriegswichtigen Bomber Tupolew Tu-2 entwarf. Da sich bei Podlipki auch das russische Zentrum der Raumfahrtindustrie, die sogenannte Koroljow-Stadt, befindet, war ich

jahrelang ziemlich sicher, dass an dem Ort, an dem Charlotte drei Jahre verbracht hatte, später jene Rakete entwickelt wurde, mit der Gagarin als erster Mensch in den Weltraum flog.

Schöne Geschichte, aber wahrscheinlich falsch.

Zwar befand sich die erste, die ursprüngliche Tupolew’sche Scharaschka (nicht die bekanntere zweite) tatsächlich auf dem Gebiet der heutigen Koroljow-Stadt, aber sie ging, so behauptet zumindest das russische Wikipedia, aus einer «Arbeitskolonie» für obdachlose Kinder hervor.

Also begann ich, Akten und Dokumente zu studieren, recherchierte im Internet. Ich erspare dem Leser verwirrende Einzelheiten, denn je tiefer ich in die Sache eindrang, desto verwirrender wurde es. Angaben stimmten nicht überein, Zeiten und Entfernungen waren nicht unter einen Hut zu bringen. Sogar Wladislaw Hedeler, der gute Geist meiner Nachforschungen, war ratlos. Er schrieb Historiker-Kollegen von Moskau bis Washington an, es nützte nichts. Der geographische Ort von Punkt Zwei blieb unscharf. Immerhin bestätigten alle Akten und Dokumente, dass es sich um die geheime Funker-

oder Radioschule

der Komintern gehandelt habe. Seltsamerweise war aber zugleich von der Datsche der Komintern

und sogar vom Sanatorium

die Rede, das von einem Park umgeben sei.

Tatsächlich fand ich – Google sei Dank – zwei Sanatorien in Podlipki. Eines davon war offensichtlich recht neu, wie seine Architektur verriet; das andere jedoch, ein Sanatorium für Prophylaxe und Herz-Kreislauf-Krankheiten, das sich LPU

-Sanatorium nannte, zeigte auf seiner Website neben zwei oder drei neueren Bauten auch alte, villenartige Datschen.

Und dann kam die Überraschung: Unter dem Link Geschichte

fand ich auf der Website des Sanatoriums den

Hinweis, dass hier von 1924 bis 1936 eine Höhere Schule der Diversion und Aufklärung

stationiert gewesen sei und dass sich bedeutende Kader der Kommunistischen Bewegung an diesem Ort erholt hätten. Obendrein liegt das Gelände direkt an der Jaroslawler Chaussee, von der an verschieden Stellen, so auch im Tagebuch von Dimitroff, zu lesen ist, wenn der Weg zum Punkt Zwei beschrieben wird.

Endlich scheint sich alles zu fügen. Mein russischer Verleger ruft im Sanatorium an, um einen Termin zu vereinbaren. Er wird von einer Stelle zur anderen verwiesen, versucht es schließlich beim Direktor persönlich. Dieser ist zwar nicht zu sprechen, aber seine Sekretärin erklärt, dass wir gern am Sonnabend, dem soundsovielten, um 14 Uhr kommen können. Wir sollen uns an den Leiter des Klubs

wenden, dessen Telefonnummer sie jedoch nicht herausgeben will.

Wir nehmen ein Taxi, was sich als klug erweist, denn es stellt sich heraus, dass das Sanatorium praktisch nur mit dem Auto zu erreichen ist – und nur mit dem Navi zu finden. Die Jaroslawler Chaussee ist inzwischen eine vielspurige Schnellstraße. Sie führt unmittelbar am Sanatoriumsgelände vorbei, und der Eingang hat die Form einer kurzen Autobahnausfahrt, so kurz, dass der Fahrer sie beinahe verpasst, was wiederum beinahe einen Auffahrunfall zur Folge hat.

Dann stehen wir vor einem Tor, das an das einer Kaserne erinnert. Rechts ein Wachhäuschen, in dem sich nichts regt. Erst als Oleg aussteigt, öffnet sich ein Fensterchen, und ein Wachmann in schwarzer Uniform erscheint. Er teilt uns mit, der Leiter des Klubs

habe ihn angewiesen, uns nicht einzulassen.

Wir sind ziemlich verblüfft. Nach schier endlosem Hin und Her gelingt es uns, die Nummer des Klubleiters zu

bekommen. Wir rufen ihn an und bitten um eine Erklärung. Der Mann hat einen georgischen Namen, spricht Russisch mit hörbarem Akzent. Er belehrt uns darüber, dass es für eine Besichtigung der Genehmigung des Direktors bedurft hätte. Wir wenden ein, die Sekretärin des Direktors habe uns einen Besichtigungstermin gegeben. Aber der Mann besteht darauf, dass der Direktor es persönlich hätte genehmigen müssen. Wir schlagen vor, den Direktor auf der Stelle zu fragen, doch dieser ist bedauerlicherweise nicht mehr im Haus, sagt der Mann. Auch seine Sekretärin sei nicht mehr zu sprechen, jetzt begännen die Maifeiertage, das sollten wir doch wissen.

Das Gespräch dauert inzwischen schon dreißig Minuten. Oleg hat das Telefon laut gestellt, ich höre mit. Vermutlich hätte ich den Mann längst angeschrien. Aber Oleg, als Sowjeterfahrener gegen Bürokratie resistent, bleibt erstaunlich gelassen. Neue Taktik: Wir haben auf der Website gelesen, dass es Tageseinweisungen für bestimmte prophylaktische Behandlungen gibt und wären natürlich bereit, uns privat, auf eigene Kosten, behandeln zu lassen.

Gewiss, sagt der Mann, aber eine Anmeldung sei erst in zwei Wochen möglich – nach den Maifeiertagen.

Oleg erklärt dem Mann, dass er einen Gast aus Deutschland bei sich habe, einen Schriftsteller, der extra nach Russland gekommen sei, um hier auf den Spuren seiner Großeltern zu recherchieren – weshalb eine Einweisung in zwei Wochen wenig nützlich sei. Aber der Mann bleibt stur. Bei alledem ist er freundlich.

Er sei bereit, sagt er, alles für uns zu tun. Er würde uns in jeder Hinsicht gern helfen. Nur, wir müssten verstehen, dass er sich an die Vorschriften zu halten habe. Es bedürfe einer Genehmigung des Chefs. Der nicht zu sprechen ist. Dessen

Sekretärin uns an den Klubleiter verweist. Der uns an den Direktor verweist. Und so weiter.

Wir geben es auf.

Bleiben immerhin die Bilder im Internet und die Darstellung der Sanatoriumsgeschichte, die ich bisher nur überflogen hatte, in der Hoffnung auf eine ausführlichere Darstellung bei diesem Besuch. Aber nun gibt es noch eine Überraschung. Zurück in Deutschland, klicke ich auf den Link, der zur Geschichte des Sanatoriums führt, und die Seite ist – leer. Die Überschrift Geschichte des Sanatoriums

existiert noch, aber darunter: nichts.

So endet mein Versuch, den Punkt Zwei aufzufinden, die Funkerschule des legendären Geheimdienstes der Komintern, den mein Vater für den geheimsten Geheimdienst der Welt

hielt.

Man könnte es glauben. Punkt Zwei jedenfalls scheint sich der Ausforschung bis heute zu widersetzen.

Überflüssig zu sagen, dass die in diesem Buch angeführten Dokumente echt sind. Tatsächlich hat meine Großmutter unter dem Namen Lotte Germaine firmiert. Auch alle anderen Namen – Decknamen, Parteinamen und Klarnamen – sind unverändert geblieben. Bis auf das kleine Figurenensemble, das ich aus meinem Familienroman übernommen habe. Warum? Kurz gesagt: Weil ich die wirklichen Personen zu gut kenne. Weil es mir schwergefallen wäre, sie neu zu erfinden, ohne ihnen auch einen neuen Namen zu geben. Denn natürlich sind sie Erfindungen, so wie dieses Buch trotz aller Faktizität eine Erfindung ist.

Warum musste ich es erfinden? Warum bin ich nicht ganz

bei der Wahrheit geblieben? Warum habe ich nicht einen authentischen Bericht geschrieben, warum bin ich nicht bei den blanken Dokumenten geblieben?

Zunächst: Es ist natürlich ein Irrglaube, dass eine Dokumentation grundsätzlich wahrhaftiger, authentischer ist als eine Fiktion. Jede Ordnung, jede Weglassung, jeder Kommentar können eine Nachricht entstellen oder verdrehen, selbst wenn dem die besten Absichten zugrunde liegen. Auch der Verfasser einer Dokumentation hat seine Vorurteile, auch er hat Vorstellungen und Thesen im Kopf, die sich oft genug durch die Art seines Zugriffs bestätigen.

Aber davon abgesehen war es nicht meine Absicht, historische Fakten oder Entdeckungen zu präsentieren. Ich habe der Stalinismus-Forschung wenig hinzuzufügen. Die Fakten über den Stalinismus sind im Wesentlichen bekannt. Es gibt Zeitzeugenberichte und Dokumente, welche die Verbrechen des Regimes unzweifelhaft belegen – obwohl man feststellen muss, dass es bis heute nicht wenige Menschen gibt, die diese Verbrechen bestreiten, abmildern, relativieren oder entschuldigen.

Und da wird es interessant. Ich weiß nicht, was meine Großmutter wirklich gedacht hat. Ich erfinde, ich unterstelle, ich probiere aus, denn nichts anderes heißt Erzählen: ausprobieren, ob es tatsächlich so gewesen sein könnte. Diese Form des Ausprobierens der Wahrheit ist möglich, weil Autor (und Leser) imstande sind, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen. Vorausgesetzt, dass sie die Lage, die Situation, die Lebensumstände dieses anderen gut genug kennen.

An der Rekonstruktion dieser Umstände habe ich gearbeitet. Natürlich bleiben Unsicherheiten und blinde Flecken, dennoch glaube ich versichern zu können: All das, was sich

aus heutiger Sicht überprüfen lässt, was in Zahlen und Daten gefasst werden kann, was mithin den faktischen Rahmen dieser Erzählung bildet, ist – in schlichtem, sachlichem Sinne – wahr oder doch hochwahrscheinlich (abgesehen davon, dass die Geburtsdaten von Charlotte, Wilhelm, Kurt und Werner nicht mit denen der Vorbilder und auch nicht mit denen der Figuren aus In Zeiten des abnehmenden Lichts übereinstimmen).

Tatsächlich haben Charlotte und ihr Lebensgefährte Hans Baumgarten, wie er in Wirklichkeit hieß, vierhundertsiebenundsiebzig Tage wartend in ihrem Hotelzimmer verbracht. Tatsächlich lebte Wassili Wassiljewitsch Ulrich zwei Etagen tiefer in der Suite 205, die vorher Bucharin gehörte. Tatsächlich wohnte Hilde Tal zusammen mit Julius Gebhard und ihrer Tochter Sina in Zimmer 14 des Hotel Lux. Und auch die Zimmernummern in ihrer Umgebung stimmen – sowie die Verhaftungsdaten derjenigen, die aus diesen Zimmern abgeholt wurden. Wie auch die aller anderen, soweit sie genannt werden.

Julius Gebhard wurde offenbar zunächst nicht verhaftet, aber mit Beginn des Krieges als Bürger deutscher Abstammung deportiert. Der Zufall wollte es, dass mein Vater ihn im Arbeitslager traf. Auf diese Weise erfuhr ich, dass Julius sich 1941 das Leben nahm. Über das Schicksal von Sina ist mir nichts bekannt.

Wahr ist, dass Julius Gebhard bis 1937 in der Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter

tätig war, wo er, wie mein Vater berichtet, demonstrativ mit eigenem Klodeckel zur Toilette ging. Wahr ist, dass der Direktor des Verlags am 27. Juli 1937 verhaftet wurde. Wahr ist auch, dass Otto Bork kommissarisch die Leitung (möglicherweise nicht allein) übernahm, und es ist zumindest hochwahrscheinlich, dass Charlotte eine Affäre mit ihm hatte, wie sich aus einer kleinen

Denunziation aus dem Umfeld der Verlagsgenossenschaft schließen lässt, deren Kenntnis ich dem Historiker Uwe Sonnenberg verdanke. Alle Details sind erfunden.

Wahr ist auch, dass Boris Melnikow eine Affäre mit Jill Greenwood alias Jean Hyman hatte. Das geht mit großer Klarheit aus ihrer Akte hervor. Was Jean Hyman nach ihrer Rückkehr aus Spanien widerfuhr, ist mir nicht bekannt. Wahrscheinlich hat sie die Jahre des Terrors überlebt, anders als Boris Melnikow, der am 25. Oktober 1937 erschossen wurde.

Sein Vorgänger, Alexander Abramow-Mirow, wurde am 26. November 1937 erschossen. Sein Nachfolger Jan Anvelt wurde am 11. Dezember 1937, fünf Tage nach seiner Verhaftung, im Gefängnis zu Tode geprügelt.

Berta Zimmermann wurde am 2. Dezember 1937 erschossen, Gework Alichanow am 13. Februar 1938.

Michail Kreps wurde am 27. Oktober 1937 erschossen. Seine Sekretärin, Viktoria Wilhelmson, am 15. November 1937. Sein kommissarischer Nachfolger, Otto Bork, am 19. März 1938.

Erschossen wurden auch Heinz Neumann, Hermann Remmele, Hermann Schubert und Kurt Sauerland. Ernst Ottwald, Mitverfasser von Kuhle Wampe

, starb im August 1943 in Sibirien.

Erna Mertens wurde am 5. Oktober 1937 verhaftet und starb im Arbeitslager; ebenso erging es ihrem Kollegen Georg Brückmann.

Alice Rund verstarb 1939 oder 1940 im Arbeitslager. Sie hat in Wirklichkeit nicht in der Handelsvertretung gearbeitet.

Über das Schicksal von Isa Koigen (in der Literatur auch: Kogon) ist mir nichts bekannt. Auch weiß ich nichts über das Schicksal der OMS

-Mitarbeiter, die im Roman das Hotel Metropol bewohnen – außer, dass sie existiert haben.

Inge Karst alias Martha Naujoks überlebt den Terror und

stirbt 1998 in Hamburg. Dass sie Charlottes Vorgesetzte war, ist eine Erfindung, nicht jedoch ihr Parteiausschluss.

Die Gestalt des Sepp Wirtender ist aus einer Figur entstanden, die mein Vater in einer (nicht veröffentlichten) Familienchronik erwähnt. Bevor der Große Terror begann, kam es vor, dass bei den monatlichen Treffen mit Charlotte und Hans auch andere OMS

-Mitarbeiter im Café zugegen waren. Besonders gut

, schreibt mein Vater, ist mir ein einarmiger, sehr gepflegter und mit Späßen aufwartender Österreicher im Gedächtnis geblieben […] Er hieß Sepp und hatte lange mit dem (damals noch völlig unbekannten) Richard Sorge zusammengearbeitet […]

Über die Umstände seines Todes ist nichts bekannt.

Erwin Ruge, im Roman Erwin Umnitzer, wurde 1938 nach Deutschland zurückgeschickt. Entgegen seiner Befürchtung ließen ihn die Nazis in Ruhe, nachdem er dem Kommunismus abgeschworen hatte. In den Schuldienst durfte er nicht zurück. Eine Zeitlang verdingte er sich als Vertreter für Staubsauger und Kaffeemühlen. Gegen Ende des zweiten Kriegsjahres wurde er als Hauptmann der Reserve zur Wehrmacht einberufen und kümmerte sich am Standort Prag um die Versorgung der Truppe mit Autoreifen. Nach dem Krieg wurde er, der nie Nazi geworden war, Direktor an einer Kleinmachnower Schule, und zwar, seltsamer Zufall, an genau der Schule, die ich dreißig Jahre später besuchte. Noch vor der Gründung der DDR

setzte sich Erwin in den Westen ab, wo er bis zu seiner Pensionierung als Lehrer an einer Reformschule arbeitete.

Nicht unerwähnt bleiben darf das Schicksal von Solange Kopratschewskaja, der aus Frankreich stammenden Frau des Politbüromitglieds Jewgeni Weger. Die Schriftstellerin Ljudmila Petruschewskaja, Großnichte von Weger, berichtet

darüber in ihrem autobiographischen Roman Das Mädchen aus dem Hotel Metropol.

Demzufolge verlor Solange Kopratschewskaja nach der Verhaftung ihres Ehemannes den Verstand. Vorzeitig ergraut, habe sie den ganzen Tag in ihrem Zimmer gesessen, geschrien und geweint. Später brachte ihre Mutter sie und ihren Sohn in die Ukraine, wo die drei während der deutschen Besatzung als Juden ermordet wurden, indem man sie lebendig begrub.

Vergleichsweise wenig bekannt ist über Wassili Wassiljewitsch Ulrich. Tatsächlich hat er am Polytechnischen Institut in Riga Kaufmann gelernt. Tatsächlich hat er Käfer und Schmetterlinge gesammelt, wie die Historikerin des Metropol, Jelena Jegorowa, herausgefunden hat. Tatsächlich hat er die Erschießungen beim Aufstand von Tambow geleitet und ist irgendwie, offenbar dank der hervorragenden Beziehungen seiner Ehefrau, zum Richter und später zum obersten Militärrichter der Sowjetunion aufgestiegen. Im Laufe des Großen Terrors hat Wassili Wassiljewitsch Ulrich mehr als 30000 Todesurteile unterschrieben, darunter mit größter Wahrscheinlichkeit auch die Todesurteile der OMS

-Mitarbeiter. Fast alle Urteile ergingen ohne öffentlichen Prozess, oft ohne Anhörung der Beschuldigten.

Eine Ausnahme bilden die Schauprozesse von 1936 und 1937. Die Vernehmung von Alexander Emel wird im Text nach den wahrscheinlich leicht redigierten Prozessberichten des Volkskommissariats für Justizwesen zitiert. Auch die übrigen, die Prozesse betreffenden Details entsprechen den historischen Tatsachen.

Tatsächlich sagte der Angeklagte Golzmann im ersten Schauprozess aus, er habe Trotzkis Sohn im Hotel Bristol in Kopenhagen getroffen, ja, sei sogar dort abgestiegen – obgleich das Hotel zu der Zeit längst nicht mehr existierte.

Tatsächlich dementierte die norwegische Regierung öffentlich, dass am fraglichen Tag die Maschine von Pjatakow in der Nähe von Oslo gelandet sei. Über das Dementi wie auch die Bristol-Geschichte schrieben viele Zeitungen weltweit. Dennoch hinderten diese und andere Unstimmigkeiten viele Menschen, darunter hochrangige Intellektuelle, nicht daran, an die Rechtmäßigkeit der stalinistischen Schauprozesse zu glauben. Zu ihnen gehörte auch Lion Feuchtwanger, der dem zweiten Schauprozess beiwohnte. Tatsächlich schrieb er in der Prawda

den im Text zitierten Artikel. Und tatsächlich verfasste er bald nach seiner Reise ein euphemistisches Pamphlet über die Sowjetunion, das unter dem Titel Moskau 1937

die Schande seiner Verführbarkeit verewigt.

Natürlich sind es immer die anderen: die Irrgläubigen. Natürlich wissen wir selbst über die Wahrheit Bescheid. Natürlich stehen wir auf der Seite des Fortschritts. Wir sind im Besitz der Moral. Ich bin sicher, dass auch Wassili Wassiljewitsch Ulrich das glaubte. Er starb am 7. Mai 1951 in Moskau friedlich im Bett als Träger zweier Lenin-Orden, zweier Rotbanner-Orden und des Ordens des Großen Vaterländischen Krieges erster Klasse.

Hilde Tal wurde am 19. März 1938 auf dem NKWD

-Schießplatz in Butowo erschossen.

Gut einen Monat zuvor, am 8. Februar 1938, erhielten meine Großmutter und ihr Lebensgefährte Schweizer Pässe auf den Namen Emil und Elsa Schnabel, 400 Schwedische Kronen, 90 Dollar und ein Visum für Frankreich.

Warum sie, ausgerechnet?

Die Gründe werden wir voraussichtlich nie erfahren. Vielleicht gab es nach der Verhaftung von Erna Mertens niemanden mehr, der ihre Sache mit Eifer verfolgte. Die große Verhaftungswelle klang allmählich ab. Irgendwer hat irgendwo

ein Kreuzchen oder Häkchen gemacht oder das Häkchen oder Kreuzchen vergessen oder irgendetwas übersehen oder ist einfach zu faul gewesen oder hat gerade einen Anruf von seiner Geliebten bekommen. Kurz, es war Zufall. Aber der Zufall gehört zum Wesen der außer Rand und Band geratenen Terror-Maschine Stalins. Sie nahm den Charakter einer Naturgewalt an und versetzte gerade dadurch in Angst und Schrecken. Jeder konnte denunziert werden. Jeder war in Gefahr. Und ebenso konnte jemand grundlos verschont bleiben.

Es ist das erste Blatt in der Akte von Hans Baumgarten, das in seiner symptomatischen Ungenauigkeit – Charlotte heißt nicht Baumgarten

, sondern Ruge

, der Deckname von Hans ist Jean Germaine

– über den Zustand der Maschine Auskunft gibt:

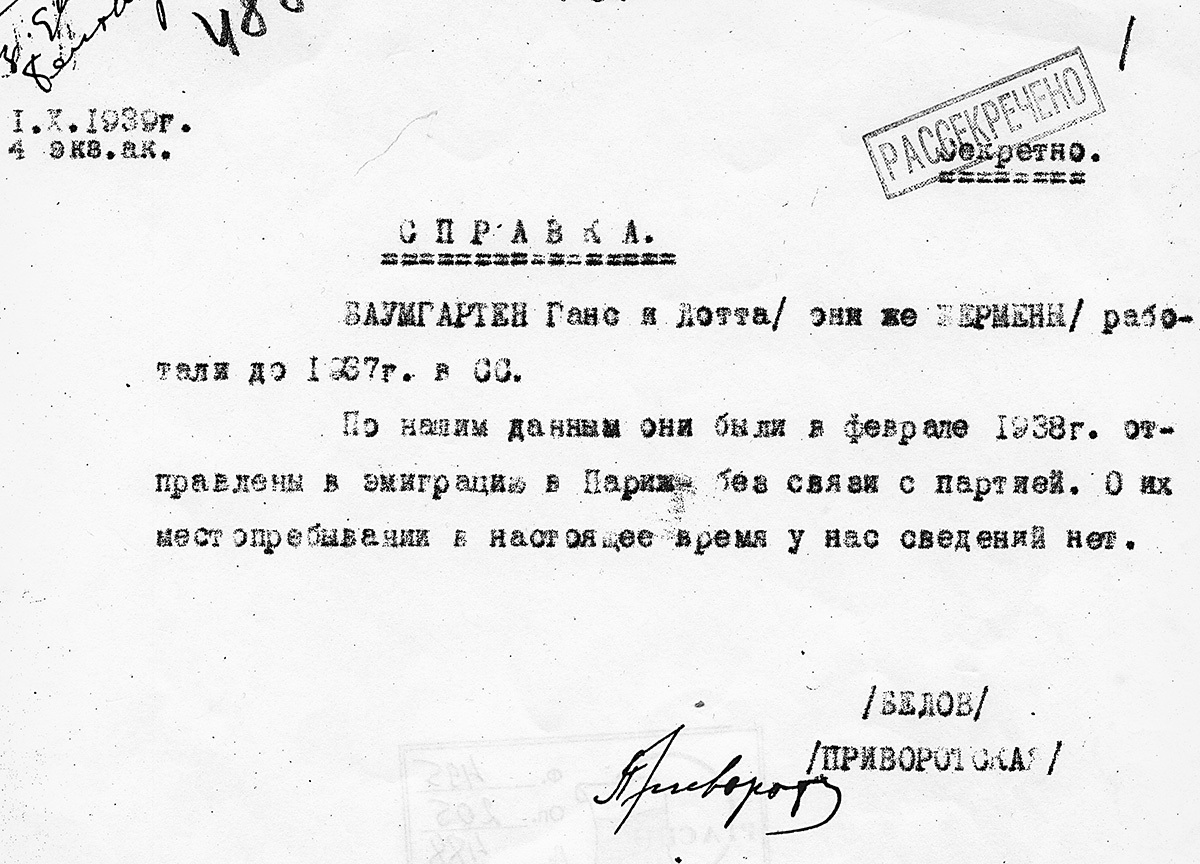

РГАСПИ

ф. 495 / оп. 205 / д. 488 / л. 1

1. X. 1939

4 eks.ak. Geheim

Bescheid

Baumgarten Hans und Lotte / alias Germaine / arbeiteten bis 1937 beim S.S.

Soweit uns bekannt, wurden sie im Februar 1938 in die Emigration nach Paris geschickt, ohne Verbindung zur Partei. Über ihren gegenwärtigen Aufenthaltsort liegen uns keine Angaben vor.

Gez. Below / Priworotskaja

In Paris lebten sie eineinhalb Jahre. Dann, nach Kriegsbeginn, wurden sie als lästige Ausländer

verhaftet und zusammen mit anderen deutschen Emigranten in getrennten Lagern interniert, von wo aus sie den scheinbar unaufhaltsamen Vormarsch der Wehrmacht verfolgten.

Gewissermaßen im letzten Moment, nachdem Mexiko sich als einziges Land der Welt bereit erklärt hatte, auch kommunistische Emigranten aus Deutschland aufzunehmen, konnten sie, obgleich selbst nicht Juden, mit Hilfe der jüdischen Organisation Hizem

das Lager verlassen und sich über Marseille und Algier nach Casablanca durchschlagen, von wo aus sie mit dem portugiesischen Schiff Serpa Pinto

nach Vera Cruz, Mexiko, übersetzten.

Zwölf Jahre später kehrten sie nach Deutschland zurück, in die DDR

, wo Charlotte noch einige Jahre als Chefin der Sektion Sprachen und Literatur

der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften in Babelsberg arbeitete. Hans Baumgarten, der gewiss gern an seine geheimdienstliche Tätigkeit angeknüpft hätte, durfte als sogenannter Westemigrant kein wichtiges Amt in Partei und Staat übernehmen, und so wurde er mangels anderer Fähigkeiten Parteisekretär des Babelsberger Wohnbezirks 5, wo er sich mit großem Aplomb und staatsmännischer Attitüde um regionale Kleinstangelegenheiten kümmerte.

Beide blieben der Partei ihr Leben lang fest verbunden. Dass sie Stalin verherrlicht hätten, kann ich nicht behaupten. Über ihre Erlebnisse in der Sowjetunion schwiegen sie jedoch und wollten auch nicht daran erinnert werden. Als mein Vater seiner Mutter bei ihrem Wiedersehen 1956 über seine Erfahrungen im stalinistischen Gulag zu berichten begann, hielt Charlotte sich die Ohren zu.

Hans Baumgarten starb 1979 im Alter von

siebenundachtzig Jahren. Charlotte folgte ihm 1986, nachdem sie ein letztes Mal in Mexiko gewesen war. Sie wurde einundneunzig Jahre alt. Sie starb sehr still in einem Potsdamer Pflegeheim.

Die Krankenschwestern versicherten mir, dass sie eine sehr freundliche Sterbende gewesen sei.