1 Einleitung

Bei den Elementen der zweiten Nebengruppe des Periodensystems (Zink, Cadmium, Quecksilber, Copernicium) sind Auswirkungen der Lanthanoidenkontraktion kaum noch zu erkennen. Cadmium steht in seinen Eigenschaften etwa zwischen dem Zink und dem Quecksilber. Zink und Cadmium sind ziemlich unedle Metalle mit deutlich negativen Normalpotenzialen, wogegen Quecksilber ähnlich beständig wie Silber und somit ein Halbedelmetall ist. Die Elemente dieser Gruppe geben meist ein oder zwei äußere Valenzelektronen ab, um eine stabile Elektronenkonfiguration zu erreichen. Bei Zink und Cadmium sind die Oxidationsstufen +2 am stabilsten, bei Quecksilber gleichermaßen +1 und +2. Für das höchste Element dieser Nebengruppe, das Copernicium, konnten bisher kaum chemische Untersuchungen durchgeführt werden. Es ist zu erwarten, dass es sich chemisch ähnlich wie Quecksilber verhält.

Zink als Element kennt man seit dem 17. Jahrhundert, Cadmium seit 1817, wogegen Quecksilber schon in der Antike bekannt war. Die erstmalige Darstellung von Atomen des Coperniciums gelang 1996. Sie finden alle Elemente im unten stehenden Periodensystem in Gruppe 12 (II B).

Elemente werden eingeteilt sowohl in Metalle (z. B. Natrium, Calcium, Eisen, Zink), Halbmetalle wie Arsen, Selen, Tellur als auch Nichtmetalle wie beispielsweise Sauerstoff, Chlor, Iod oder Neon. Die meisten Elemente können sich untereinander verbinden und bilden chemische Verbindungen; so wird z. B. aus Natrium und Chlor die chemische Verbindung Natriumchlorid, (also Kochsalz).

Periodensystem der Elemente

Die Einzeldarstellungen der insgesamt vier Vertreter der Gruppe der Elemente der zweiten Nebengruppe enthalten alle wichtigen Informationen über die jeweiligen Elemente, sodass hier nur eine kurze Einleitung folgt.

2 Vorkommen

Zink ist mit einer Konzentration von 120 ppm in der Erdhülle noch relativ häufig, dagegen sind Cadmium und Quecksilber mit Anteilen von 0,3 bzw. 0,4 ppm selten. Copernicium ist nur durch künstliche Kernreaktionen und auch dann nur in Mengen weniger Atome zugänglich.

3 Herstellung

Zink erhält man zunächst durch Rösten von Zinksulfid und Aufarbeitung des dabei entstehenden Zinkoxids nach verschiedenen Verfahren. Oft erzeugt man am Schluss noch sehr reines Elektrolysezink. Cadmium ist ein steter Begleiter des Zinks und fällt bei dessen Aufarbeitung entweder als Metall an, das destillativ vom begleitenden Zink getrennt werden muss, oder man reichert Cadmium in Form seines Sulfats an, reduziert es dann durch Zugabe von Zink zu Rohcadmium, das dann geeignet aufgearbeitet wird. Quecksilber dagegen stellt man durch Rösten von Zinnober (Quecksilbersulfid) her.

4 Eigenschaften

Die physikalischen Eigenschaften sind auch in dieser Gruppe mit nur wenigen Ausnahmen regelmäßig nach steigender Atommasse abgestuft. Vom Zink zum Quecksilber nimmt die Dichte zu, während Schmelzpunkte und -wärmen sowie Siedepunkte und Verdampfungswärmen, entgegen dem in den Nebengruppen 3 bis 10 zu beobachtenden Trend, abnehmen. Die chemische Reaktionsfähigkeit geht vom Zink zum Quecksilber deutlich zurück.

5 Einzeldarstellungen

Im folgenden Teil sind die Elemente der Zinkgruppe (2. Nebengruppe) jeweils einzeln mit ihren wichtigen Eigenschaften, Herstellungsverfahren und Anwendungen beschrieben.

5.1 Zink

In der Antike kannte man bereits Messing, in dem Zink mit Kupfer legiert ist. Erst im 17. Jahrhundert aber entdeckte man es in Indien als eigenständiges Element. In England ging Mitte des 18. Jahrhunderts die erste Zinkhütte in Betrieb, etwa 70 bis 100 Jahre später folgten Produktionsstätten in Schlesien, Sachsen und im Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalen.

Zink kommt in der Erdkruste immerhin noch häufiger vor als Kupfer oder Blei und steht an 24. Stelle aller Elemente. Wegen seines unedlen Charakters findet man es nur vereinzelt in elementarer Form; es ist aber als Mineral anerkannt. Viel öfter tritt es chemisch gebunden in Erzen auf. Hierzu zählen beispielsweise Sphalerit bzw. Wurtzit (α- bzw. β-Zinksulfid), außerdem „Galmei“ [eine historische Bezeichnung sowohl für Smithsonit (Zinkspat, ZnCO3) als auch für Willemit (Zn2SiO4) (Weiß 2002)]. Selten kommen Zinkit (Zinkoxid, ZnO), Adamin [Zn2(AsO4)(OH)], Minrecordit [CaZn(CO3)2], Hemimorphit [Zn4(OH)2(Si2O7)] oder auch Franklinit (Mischoxid von Zink, Mangan und Eisen) vor. Man kennt aktuell rund 300 verschiedene Zinkminerale.

Die größten Vorkommen befinden sich in Australien, Nordamerika, China, Peru, Indien und Kasachstan. Die jährlichen, hier aus dem Jahr 2013 zitierten und bis heute nur leicht veränderten Fördermengen in diesen Ländern liegen bei 5 Mio. t (China), 1,52 Mio. t (Australien), 1,35 Mio. t (Peru), 0,79 Mio. t (Indien), 0,78 Mio. t (USA), 0,64 Mio. t (Mexiko) usw. (Tolcin 2015). Die deutschen Lagerstätten sind wegen der früheren intensiven Ausbeutung nur noch von historischem Interesse. Auch die europäischen Vorkommen bzw. Produktionsbetriebe beschränken sich auf einzelne Minen bzw. Recyclingbetriebe in Schweden, Bulgarien, Finnland, Polen, Irland und der Schweiz.

Zink erhält man oft durch Rösten von Zinksulfid an der Luft, wobei Zinkoxid gebildet wird. Das gleichzeitig entstehende Schwefel-IV-oxid verarbeitet man weiter zu Schwefelsäure. Ist dagegen Zinkspat das Ausgangsmaterial, so wird dieses stark erhitzt. Unter Abgabe von Kohlendioxid entsteht ebenfalls Zinkoxid. Dieses arbeitet man dann nach einem der beiden unten genannten Verfahren auf.

In den Zinkdampf sprüht man flüssiges Blei ein und kondensiert Zink auf diese Weise aus. Dieses Rohzink ist noch stark durch Blei, Eisen und Cadmium verunreinigt und wird deshalb durch fraktionierte Destillation aufgearbeitet. In der ersten Stufe destilliert man zunächst die sehr flüchtigen Metalle Zink und Cadmium ab, wogegen Blei und Eisen zurückbleiben. Die zweite Stufe beinhaltet eine Feindestillation von Cadmium und Zink, deren Siedepunkte etwa 140 °C auseinanderliegen. Das tiefer siedende und daher zuerst verdampfende Cadmium sammelt man in Form von Staub. Zink geht erst bei höherer Temperatur über und kann durch dieses Verfahren auf einen Reinheitsgrad von bis zu 99,99 % (Feinzink) gebracht werden.

Beim mit Abstand wichtigeren nassen Verfahren löst man das noch verunreinigte Zinkoxid in verdünnter Schwefelsäure. Eventuell mit in Lösung gegangene, aber edlere Metalle wie beispielsweise Cadmium fällt man durch Zusatz von Zinkpulver wieder aus. Danach elektrolysiert man die Zinksulfatlösung unter Einsatz von Bleianoden und Aluminiumkathoden. An der Kathode schlägt sich Zink mit einem Reinheitsgehalt von ebenfalls 99,99 % nieder.

Vorkommen, physikalische und chemische Eigenschaften von Zink

|

Symbol: |

Zn |

|

|

|

Ordnungszahl: |

30 | ||

|

CAS-Nr.: |

7440-66-6 | ||

|

Aussehen: |

Blaugrau metallisch |

Zink, Sputtering Target (QS Advanced Materials 2022) |

Zink, 450 g-Kugel (Onyxmet 2018) |

|

Entdecker, Jahr |

Indien (17. Jahrhundert) | ||

|

Wichtige Isotope [natürliches Vorkommen (%)] |

Halbwertszeit (a) |

Zerfallsart, -produkt | |

|

6430Zn (48,6) |

Stabil |

----- | |

|

6630Zn (27,9) |

Stabil |

----- | |

|

6830Zn (18,8) |

Stabil |

----- | |

|

Massenanteil in der Erdhülle (ppm): |

120 | ||

|

Atommasse (u): |

65,38 | ||

|

Elektronegativität (Pauling ♦ Allred&Rochow ♦ Mulliken) |

1,65 ♦ K. A. ♦ K. A. | ||

|

Normalpotenzial: Zn2+ + 2 e− > Zn (V) |

−0,793 | ||

|

Atomradius (berechnet) (pm): |

135 (142) | ||

|

Van der Waals-Radius (pm): |

139 | ||

|

Kovalenter Radius (pm): |

122 | ||

|

Ionenradius (Zn2+, pm) |

74 | ||

|

Elektronenkonfiguration: |

[Ar] 3d10 4s2 | ||

|

Ionisierungsenergie (kJ/mol), erste ♦ zweite: |

906 ♦ 1733 | ||

|

Magnetische Volumensuszeptibilität: |

−1,6 ∙ 10−5 | ||

|

Magnetismus: |

Diamagnetisch | ||

|

Kristallsystem: |

Hexagonal | ||

|

Elektrische Leitfähigkeit ([A/(V ∙ m)], bei 300 K): |

1,67 ∙ 107 | ||

|

Elastizitäts- ♦ Kompressions- ♦ Schermodul (GPa): |

108 ♦ 70 ♦ 43 | ||

|

Vickers-Härte ♦ Brinell-Härte (MPa): |

32 ♦ 327–412 | ||

|

Mohs-Härte |

2,5 | ||

|

Schallgeschwindigkeit (longitudinal, m/s, bei 293,15 K): |

3700 | ||

|

Dichte (g/cm3, bei 293,15 K) |

7,14 | ||

|

Molares Volumen (m3/mol, im festen Zustand): |

9,16 ∙ 10−6 | ||

|

Wärmeleitfähigkeit [W/(m ∙ K)]: |

120 | ||

|

Spezifische Wärme [J/(mol ∙ K)]: |

25,47 | ||

|

Schmelzpunkt (°C ♦ K): |

419,5 ♦ 692,65 | ||

|

Schmelzwärme (kJ/mol) |

7,4 | ||

|

Siedepunkt (°C ♦ K): |

907 ♦ 1180 | ||

|

Verdampfungswärme (kJ/mol): |

115 | ||

Man kennt 29 Isotope und zusätzlich zehn Kernisomere im Bereich von 5430Zn bis 8330Zn, von denen die fünf in der Natur vorkommenden Isotope (6430Zn, 6630Zn, 6730Zn, 6830Zn und 7030Zn) alle stabil sind. Das noch stabilste radioaktive, aber nur künstlich darstellbare Isotop ist der β-- und γ-Strahler 6530Zn mit einer Halbwertszeit von 244 d; man setzt ihn als Tracer ein. Das natürlich auftretende Isotop 6730Zn kann mittels NMR-Spektroskopie vermessen werden.

Chemische Eigenschaften: Zink ist aufgrund seines negativen Normalpotenzials ein unedles Metall, bildet aber an der Luft eine aus basischem Zinkcarbonat bestehende, relativ stabile Schutzschicht und kann deshalb als Korrosionsschutz für Eisen verwendet werden. (Das sehr wirksame Feuerverzinken beinhaltet das Eintauchen der Stahlteile in flüssiges Zink, wodurch sich an der Grenzfläche beider Metalle eine widerstandsfähige Legierung aus Eisen und Zink bildet. Darüber befindet sich eine Schicht reinen Zinks, die wiederum noch die oben beschriebene, korrosionshemmende Deckschicht ausbildet.)

Zink ist leicht in Säuren unter Bildung von Zink-II-salzen löslich, aber auch in Laugen, wobei Zinkate ([Zn(OH)4]2−) entstehen. Zinkoxid reagiert somit amphoter, ähnlich wie Aluminiumoxid. Nur sehr reines Zink (99,999 %) ist kaum oder gar nicht löslich in verdünnten Mineralsäuren. Dies liegt an einer hohen Wasserstoffüberspannung und einer dies bedingenden kinetischen Hemmung der Entladung von H3O+-Ionen auf der Oberfläche des Zinks. Fast ausschließlich tritt Zink in seinen Verbindungen mit der Oxidationsstufe +2 auf.

Pulverförmiges Zink ist hochreaktiv und kann sich sowohl an Luft spontan entzünden als auch mit Wasser unter Bildung von Zinkhydroxid und Wasserstoff reagieren.

- (I)

ZnSO4 + 2 NaOH → Zn(OH)2 ↓ + Na2SO4

- (II)

Zn(OH)2 → ZnO + H2O

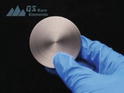

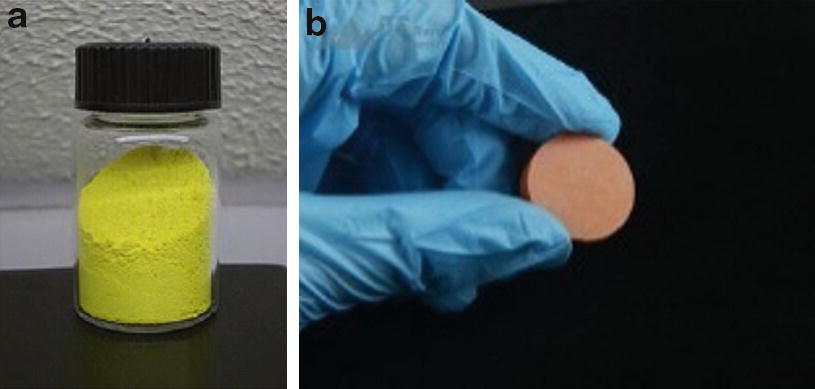

(a) Zinkoxid (Onyxmet 2018). (b) Zinkoxid Sputtertarget (QS Rare Elements 2018)

Zinkoxid ist in Wasser unlöslich, aber Säuren lösen es unter Bildung von Zink-II-salzen. Ebenfalls löslich ist es in einem Überschuss an Base, zum Beispiel einem Alkalihydroxid, zum jeweiligen Zinkat. Erhitzen von Zinkoxid mit Cobalt-II-salzen führt zur Bildung von Rinmans Grün (siehe das Kapitel über die Cobaltgruppe).

Zinkoxid deckt zwar schwächer als Bleiweiß, wird aber verbreitet unter den Namen Zinkweiß, Chinesischweiß, Ewigweiß oder Schneeweiß als gegenüber Licht und Schwefelwasserstoff beständiges, mit anderen Farben verträgliches Pigment in Malerfarben eingesetzt. In alkalischen Bindemitteln reagiert es teilweise zu löslichem Zinkat, und in Öl entstehen zu einem gewissen Grad Zinkseifen. Mit Zinkweiß arbeitet man schon seit der Antike, aber erst ab Ende des 18. Jahrhunderts ersetzte es das giftige Bleiweiß. Seit den 1830er-Jahren setzte man es sowohl in Öl- als auch Wasserfarben ein. Heutzutage verliert es gegenüber Titan-IV-oxid („Titanweiß“) an Bedeutung.

Relativ aktuelle Arbeiten des Paul-Scherrer-Instituts untersuchen die mögliche Eignung von Zinkoxid zur Umwandlung von solarer in chemische Energie. Sonnenlicht wird auf einen mit Zinkoxid beschichteten Tiegel fokussiert. Bei den herrschenden sehr hohen Temperaturen verdampft Zinkoxid und wird in Zink und Sauerstoff zerlegt. Das sofort verdampfende Zink wird kondensiert und dient als Rohstoff für so genannte „Zink-Luft-Batterien“, die bereits heute in Hörgeräten verwendet werden. Hierin arbeiten diese Batterien in Form einer Knopfzelle hoher Energiedichte und fast waagerechter Entladungskurve. Zusätzlich enthalten die transparenten leitenden Schichten von Leuchtdioden, Solarzellen und Flüssigkristallanzeigen Zinkoxid in seiner Funktion als Halbleiter, meist ist es dann mit Aluminium zwecks Erzielung einer wesentlich höheren Leitfähigkeit dotiert.

Zinkoxid wirkt antiseptisch und ist daher gelegentlich in Wundpräparaten enthalten, auch solchen für die Behandlung von Zähnen. In Zinksalben, -pasten und -pflaster eingesetzt, trocknet es die Haut aus und unterbindet die Bildung von Ekzemen und Mykosen. Man findet es in Sonnenschutzpräparaten und setzt es in großen Mengen als Aktivator bei der Vulkanisation von Kautschuk zu (Krug et al. 2016). Es dient auch als Korrosionsschutzmittel in Kühlkreisläufen von Siedewasserreaktoren.

Nanopartikel auf Basis von Zinkoxid dienen seit einigen Jahren als UV-Absorber in Verpackungen für Lebensmittel. Zinkoxid ist Katalysator bei der Synthese von Methanol, bei Hydrierungen und Fettspaltungen. Es ist einer der Rohstoffe in Trocknungsmitteln (Sikkativen), Kitten, Pudern, Klebstoffen und Fotokopierpapier, um nur noch einige seiner weiteren Anwendungen zu nennen.

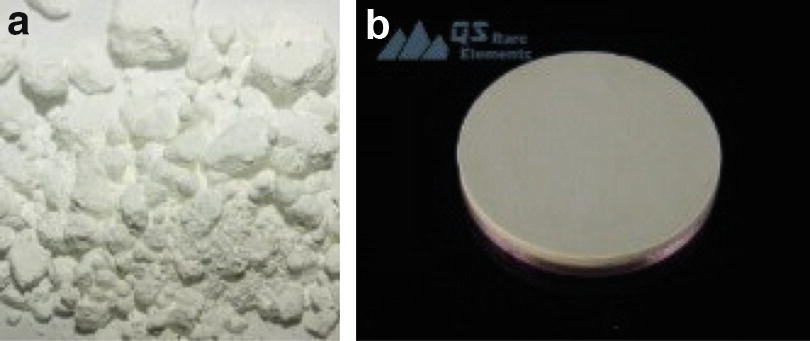

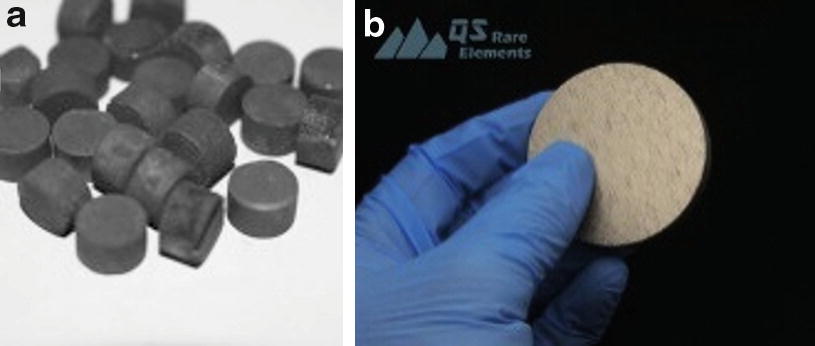

(a) Zinksulfid (Onyxmet 2018). (b) Zinksulfid Sputtertarget (QS Advanced Materials 2018)

Die Darstellung ist durch Schmelzen von Zink mit Schwefel möglich, ebenso durch Reaktion von Zinkoxid mit Schwefel in ammoniakalischem Medium oder durch Umsetzung einer ammoniumgepufferten wässrigen Lösung von Zinksulfat mit Ammoniumsulfidlösung oder Schwefelwasserstoff (Brauer 1978, S. 1027).

Zinksulfid wird durch Dotieren mit Al3+- und/oder Cu+- oder Ag+-Ionen lumineszierend und wird zum Beispiel in Bildröhren oder nachleuchtenden Zifferblättern von Uhren eingesetzt. Die Verbindung hat einen hohen Brechungsindex, deshalb erzeugt man optische Spiegel bzw. Reflektoren durch Aufdampfen dünner Schichten von Zinksulfid im Vakuum. Sie ist ferner sehr durchlässig für Infrarotlicht und findet deshalb verstärkt in Nachtsichtkameras Verwendung, jedoch muss man aus Zinksulfid bestehende Fenster gründlich entspiegeln.

Eine Mischung aus ausgefälltem Bariumsulfat und Zinksulfid heißt Lithopone und wird in Anstrichfarben als Weißpigment verwendet. Ein Nachteil bei Außenanstrichen ist die mäßige Stabilität von Zinksulfid gegenüber Sauerstoff, da jenes langsam zu löslichem Zinksulfat oxidiert wird (Prabhu et al. 1984).

(a) Zinkselenid (Onyxmet 2018). (b) Zinkselenid Sputtertarget (QS Advanced Materials 2018)

Zinkselenid-Fenster (Edmund Optics 2017)

Zinkselenid ist ein II-IV-Verbindungshalbleiter einer direkten Bandlücke von 2,7 eV.

(a) Zinktellurid (Onyxmet 2018). (b) Zinktellurid Sputtertarget (QS Advanced Materials)

Zinkfluorid (Onyxmet 2018)

(a) Zinkchlorid wasserfrei (Onyxmet 2018). (b) Zinkchlorid (Walkerma 2005)

Zur Herstellung im kleineren Maßstab setzt man Zink mit Salzsäure um und leitet anschließend Chlor in die Lösung ein, um eisenhaltige Verunreinigungen in Eisen-III-chlorid (FeCl3) zu überführen. Zugabe von Zinkoxid lässt das in Lösung befindliche Eisen als Eisenhydroxid ausfallen. Nach dem Filtrieren verdampft man das Wasser schonend und kann Zinkchlorid in wasserfreiem Zustand sublimieren. Im industriellen Maßstab löst man Zinkoxid bzw. -sulfid in Salzsäure und engt die so gewonnenen Lösungen von Zinkchlorid zur Trockene ein.

Wasserfreies Zinkchlorid wirkt stark ätzend und entzieht organischen Materialien sowohl adsorbiertes als auch chemisch gebundenes Wasser. So verkohlt es Holz (!), setzt Ethanol zu Diethylether und Papier zu Pergamentpapier um.

Man verwendet wasserfreies Zinkchlorid zum Imprägnieren von Holz, ferner zur Herstellung von Pergamentpapier, zum Desinfizieren, zur Konservierung tierischer Stoffe, zum Beizen und Färben von Messing, in der Färberei als Beize für Anilinblau, zur Produktion einiger Teerfarben, als wasserentziehendes Mittel bei Synthesen sowie, neben weiteren Anwendungen, als Ätzmittel in der Medizin.

Aus hoch konzentrierten Lösungen von Zink- und Ammoniumchlorid gewinnt man Lötsalz [(NH4)2ZnCl4], das, in Wasser gelöst, oxidische Passivschichten von einem Metallstück entfernt, bevor jenes verlötet oder verzinnt wird. Zinkchlorid löst unter diesen Bedingungen die betreffenden Metalloxide (beispielsweise Eisen- oder Kupferoxid) infolge Komplexbildung auf und stellt so einen nicht unterbrochenen Kontakt zwischen der Oberfläche des Stahls und dem zum Löten benutzten Zinn her, wirkt aber selbst auch ätzend auf freigelegte Metalloberflächen. Daher muss der Einsatz genau dosiert erfolgen. In der Pyrotechnik setzt man zur Erzeugung weißen Rauchs ein Gemisch aus Zinkoxid, Hexachlorethan und Aluminiumpulver ein.

Zugabe von Natronlauge zu einer wässrigen Lösung von Zinkchlorid fällt zunächst gallertartiges Zinkhydroxid aus, das sich in einem Überschuss an Lauge unter Bildung des Zinkats löst.

Das wasserfreie Zinkbromid (ZnBr2) ist ebenfalls ein weißer, extrem hygroskopischer Feststoff, der sich wie das Chlorid äußerst leicht in Wasser löst (4470 g/L bei 20 °C). Man gewinnt es durch Reaktion von Zink mit Brom bzw. Bromwasserstoffsäure oder durch Umsetzung von Bariumbromid mit Zinksulfat, wobei dann vom ausgefällten Bariumsulfat leicht abfiltriert werden kann (Brauer 1978, S. 1025). Zinkbromid schmilzt bzw. siedet in wasserfreier Form bei 394 °C bzw. 697 °C und hat die Dichte 4,2 g/cm3.

Zinkbromid dient als Elektrolyt in Batterien und Akkumulatoren (Winter und Besenhard 1999), ferner als Additiv in Flussmitteln für Lötzwecke und zur eleganten, elektrolytischen Herstellung organischer Zinkverbindungen in absolut wasserfreiem Medium (Rjabova 2001). Die wichtigste Anwendung ist die als Verdrängungs- und Reaktionsflüssigkeit bei der Öl- und Gasförderung aus größerer Tiefe.

Zinkiodid (Onyxmet 2018)

Zinkiodid ist keine salzartige Verbindung mehr, sondern hat mehrheitlich kovalenten Charakter. Trotzdem setzt man es gerne in Lehrversuchen als Elektrolyt ein, weil sich deren Verlauf anhand der Bildung dunkel gefärbten Iods an der Anode gut veranschaulichen lässt. Im Molekülgitter liegen jeweils vier an drei Ecken verbundene Tetraeder vor, die einen Zn4I10-„Super-Tetraeder“ bilden. Diese haben eine strukturelle Ähnlichkeit zu denen des Phosphor-V-oxids (P4O10). Man verwendet Zinkiodid wegen seiner hohen Absorptionsfähigkeit für Röntgenstrahlung oft als Kontrastmittel in der Diagnostik von Werkstoffen.

Zinkphosphid (Onyxmet 2018)

Zinkarsenid (Onyxmet 2018)

Zinkdiarsenid 99,999 % (Onyxmet 2018)

Sonstige Verbindungen Zinkcarbid und Zinksilicid sind unbekannt. Dagegen wurden Strukturen und Halbleiterfunktion von Zinkdiborid -Clustern [(ZnB2)]x (x = 1, 2, 3) mit Hilfe der Dichtefunktionstheorie berechnet. Danach zeigen ZnB2 und (ZnB2)2 Gleichgewichtsstrukturen mit Boratomen ungefähr in Anordnungen, wie man sie in einem nur aus Boratomen bestehenden Gitter beobachtet, wogegen (ZnB2)3 hierin von seinen Homologen abweicht. Berechnungen der Elektronendichte lassen ähnlich gute halbleitende Eigenschaften für alle Zinkboride erwarten (Dwivedi et al. 2015).

Zinksulfat-Heptahydrat (Onyxmet 2018)

Man setzt Zinksulfat in der Färberei ein, außerdem bei der Imprägnierung von Holz und Leder. Reinzink gewinnt man durch Elektrolyse wässriger Lösungen von Zinksulfat. Die Verbindung ist in Flammschutzmitteln enthalten und bewirkt, Firnis in geringer Konzentration zugesetzt, ein beschleunigtes Trocknen der Farben bzw. des Leinöls. Zinkionen wirken bakterizid; daher setzt man Zinkoxid und -sulfat in Salben und Augenwässern ein. Weitere Anwendungen sind Textilbeiz- und galvanische Verzinkungsbäder, Spurennährstoffe und Flotationsmittel, um noch einige, aber nicht alle Einsatzgebiete zu nennen.

Zinknitrat (Onyxmet 2018)

Die Anwendungen für Zink sind nahezu unerschöpflich. Der aktuelle weltweite Jahresbedarf dürfte bei 15 Mio. t liegen, wovon etwa die Hälfte in die Verzinkung von Eisen und Stahl gehen. Sehr oft geht es in Legierungen mit Kupfer (Messing) oder Aluminium. Mit Magnesium hergestellte Legierungen enthalten bis zu 5 % Zink.

Korrosionsschutz: In der Automobilindustrie feuerverzinkt man seit gut 30 Jahren Stahl- und Eisenteile, um sie vor Korrosion zu schützen. Das Verfahren gibt es aber schon wesentlich länger. Auf dem Werkteil wird ein Überzug aus metallischem Zink erzeugt, das sowohl eine Barriere bildet als auch bei freiliegenden und benachbarten Eisenteilen Korrosion verhindert, da es als Opferanode wirkt. Beim ältesten Verzinkungsverfahren, dem diskontinuierlichen Feuerverzinken (Stückverzinken), taucht man aus Stahl bestehende Bauteile in aus flüssigem Zink bestehende Bäder. Später stellte man das Verfahren auf eine kontinuierliche Arbeitsweise um, bei dem man Stahlbänder durchlaufend verzinkt („Bandverzinken“) und danach erst weiter verarbeitet. Beim diskontinuierlichen Verfahren erreicht der Zinküberzug eine Dicke von 50 bis 150 μm und kann jahrzehntelang vor Korrosion schützen; bei der Bandverzinkung sind nur Dicken von 7 bis 25 μm erzielbar, die naturgemäß eine deutlich verkürzte Schutzdauer bieten. Die Beschichtung kann aber wiederholt werden, und so sind ebenfalls größere Dicken herstellbar.

Beim galvanischen Verfahren bringt man die Zinkschicht elektrolytisch auf. Das zu beschichtende Werkstück dient als Kathode, ein Stück reines Zink als Anode. Anlegen einer Gleichspannung bewirkt sowohl die Auflösung der Anode als auch die Bildung eines Überzuges aus Zink auf der Kathode. Die erreichbare Dicke der Zinkschicht beträgt 2,5 bis 25 μm, ist also geringer als die beim diskontinuierlichen Feuerverzinken gebildete. Beim galvanischen Verfahren lohnt sich wegen der hohen Energiekosten aber nicht die Erzeugung größerer Schichtdicken.

Beim Spritzverzinken sprüht man geschmolzenes Zink mit Hilfe von Druckluft auf das Werkstück. Ein Vorteil bei der Verwendung hitzeempfindlicher Werkstoffe ist eine geringere thermische Belastung. Plattieren ist das mechanische Auftragen von Zink auf die Oberfläche des Werkstücks, das bei Kleinteilen angewandte Sherardisieren beinhaltet das Diffundieren von Zink in das Trägermetall des zu beschichtenden Gegenstandes.

Batterien: Das gegenüber Eisen unedlere Zink ist stets die „Opferanode“ und wird bevorzugt oxidiert, wogegen das Eisen bzw. der Stahl unverändert bleibt. Erst wenn das Zink abgetragen ist, wird auch Eisen angegriffen. In Phosphatierungsmitteln sind Zinkverbindungen enthalten.

Zinkmetall stellt die Anode in vielen nicht wiederaufladbaren Batterien und wird in großen Mengen hierfür verbraucht, so in Alkali-Mangan-, Zink-Kohle-, Zink-Luft-, Silberoxid-Zink- und Quecksilberoxid-Zink-Batterien. Zinkmetall ist vergleichsweise billig, seine Verbindungen sind nicht sehr toxisch, es ist ein gutes Reduktionsmittel und macht relativ hohe Zellspannungen erreichbar. Darüber hinaus ist Zink ein guter elektrischer Leiter und in wässrigen Elektrolyten einigermaßen beständig.

Bau: Bis vor ca. zehn Jahren war noch korrosionsbeständigeres, amalgamiertes Zink im Einsatz, aber Quecksilber wurde seitdem wegen seiner Giftigkeit weitgehend aus den meisten Batterietypen eliminiert. In Zink-Kohle-Batterien verwendetes Zink ist oft becherförmig gestaltet und enthält als Korrosionsschutz geringe Mengen an Cadmium, Blei und/oder Mangan. In Alkali-Mangan-Batterien ist Zinkpulver das Anodenmaterial, unter Beimengung geringer Anteile an Blei, Bismut, Indium, Aluminium und Calcium, um die Korrosionsanfälligkeit zu verringern.

Bleche aus Titanzink sind der vorherrschende Werkstoff, da sie noch beständiger gegenüber Korrosion und zugleich mechanisch wesentlich belastbarer sind als Bleche aus unlegiertem Zink. Man verwendet diese Bleche zum Dachdecken, als Bekleidung von Fassaden, für (Regenrinnen und Fallrohre), für Außenfensterbänken oder für diverse Arten von Anschlussstücken. Diese Bleche halten bis zu einem Jahrhundert und benötigen während dieser Zeit kaum oder gar keine Wartung.

Zinkdruckguss: Die im Druckgußverfahren produzierten Teile aus Zinklegierungen behalten bei Temperatur- und Druckwechsel infolge ihrer hohen mechanischen Belastbarkeit weitgehend ihre Maße. Man setzt sie daher oft zur Herstellung von Automobilzubehör und Beschlägen, im Maschinen- und Apparatebau, in Spielwaren und Elektrogeräten ein.

Chemische Synthese: Zinkmetall ist ein wirksames Reduktionsmittel: so reduziert man Carbonylverbindungen zu Alkanen nach Clemmensen, Allylalkohole zu Alkenen (Elphimoff-Felkin und Sarda 1977), Acyloine zu Ketonen (Brückner 2004) und Nitroverbindungen entweder zu Arylaminen, Arylhydroxylaminen (Kamm 1925), Azoarenen oder N,N′-Diarylhydrazinen.

Zinkorganyle sind ausgezeichnete Alkylierungsmittel und wirken selektiver als Grignard-Verbindungen, die gewisse funktionelle Gruppen nicht angreifen und oft auch stereoselektiv reagieren. Dehalogenierungen verlaufen ebenfalls meist glatt (Gronowitz und Raznikiewicz 1964).

Zink ist für den menschlichen Stoffwechsel essenziell, denn es ist Bestandteil einer Vielzahl von Enzymen (RNA-Polymerase, Carboanhydrase). Zink spielt eine zentrale Rolle im Stoffwechsel und ist für das Wachstum der Zellen unverzichtbar. Ein Zinkmangel reduziert die Wirkung zahlreicher Hormone (RHW-Redaktion 2011) und destabilisiert das Immunsystem.

Erwachsene sollten täglich 10 mg (Männer) bzw. 7 mg (Frauen) aufnehmen, Kinder 5–10 mg (Biesalski et al. 2010). Ein stetig zugeführter Überschuss an Zink kann zur Verdrängung des Kupfers und somit zu Störungen der Blutbildung führen. Die allgemein tolerierte Obergrenze des täglichen Bedarfs liegt bei 25 mg Zink. Ab einer Zufuhr von rund 200 mg treten Vergiftungssymptome wie Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall auf (RHW-Redaktion 2011). Die Einnahme von Zinkpräparaten ist wirklich nur bei Zinkmangel und erhöhtem Zinkbedarf erforderlich.

Vor einigen Jahren durchgeführte Studien zeigten, dass Kinder, die über längere Zeit erhöhte Zinkmengen aufnahmen, ihre geistige Leistungsfähigkeit verbesserten.

Zinkmangel ist weltweit verbreitet und betrifft alle Altersklassen (Niestroj 2000). Rund 30 % der weltweiten Bevölkerung dürfte an Zinkmangel leiden. Symptome sind eine Unterfunktion der Keimdrüsen, Wachstumsstörungen, Blutarmut, Immunschwäche, Haarausfall, trockene Haut und brüchige Nägel (Silvester 2005; Colagar et al. 2009). Da Zink und Kupfer Antagonisten sind, verdrängen hohe Kupferkonzentrationen Zink und umgekehrt; daher kann ein Zinkmangel dann auftreten, falls das Trinkwasser des jeweiligen Haushaltes in kupfernen Leitungsrohren fließt. Hohe Konzentrationen an Eisen haben ähnliche Wirkung, denn auch Eisen kann Zink aus dem Organismus verdrängen. Besonders zinkhaltig sind rotes Fleisch, Linsen, Meeresfrüchte, grüner Tee, Wal- und Pekannüsse, Pilze und Käse.

Zinksalze (Zinkacetat, -stearat, -sulfat, -gluconat usw.) wendet man zur Behandlung einer Störung des Kupferstoffwechsels, Morbus Wilson, an, zinkhaltige Salben zur Behandlung von Hautausschlägen. Ein das Abklingen bzw. die Unterdrückung von Erkältungen beschleunigende Wirkung des Zinks konnte bislang nicht eindeutig nachgewiesen werden (Caruso et al. 2007; Marshall 2007).

Erhitzt man eine zinkhaltige Probe mit wenigen Tropfen einer Lösung eines Cobaltsalzes auf einer Magnesiarinne in der Flamme eines Bunsenbrenners, so erfolgt schnell die Bildung von Rinmans Grün. Quantitativ lässt es sich durch Titration mit einer EDTA-Maßlösung bestimmen, im Spurenbereich durch Grafitrohr-AAS oder ICP-MS.

-

Morishita und T. Kaneto, Zinc hot-dipped steel sheet (Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., WO 2019026116 A1, veröffentlicht 7. Februar 2019)

-

J. Swanzy, Zinc oxide complexes (Mary Kay, US 2019040228 A1, veröffentlicht 7. Februar 2019)

-

H. Ryou und J. K. Kong, Zinc-air secondary battery (EMW Energy Co., Ltd., US 20190442014, veröffentlicht 7. Februar 2019)

-

F. Martins und S. Chirayil, Zinc sensors for in vivo imaging of beta-cell function by MRI (University of Texas, US 2019031640 A1, veröffentlicht 31. Januar 2019)

-

J. Phillips und S. Mohanta, Carbon fiber zinc negative electrode (Zincfive Power Inc., US 2019036109 A1, veröffentlicht 31. Januar 2019)

-

N. J. Welham, Method for recovering zinc from solution (Metaleach Ltd., MX 2018004024, veröffentlicht 9. November 2018)

5.2 Cadmium

Cadmium wurde 1817 von Strohmeyer und Hermann unabhängig voneinander in unreinem Zinkcarbonat entdeckt. Der Name „Cadmium“ fand aber schon im Mittelalter Verwendung, vermutlich für das homologe Element Zink. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gewann man Cadmium nur in Deutschland.

Der deutsche Chemiker Friedrich Stromeyer (* 2. August 1776 Göttingen; † 18. August 1835 Göttingen) studierte von 1793 bis 1799 in Göttingen Medizin und promovierte 1800. Allerdings legte er als Lehrkraft besonderen Wert auf die Vermittlung chemischer Kenntnisse und etablierte 1805 dort ein chemisches Praktikum für Studenten. 1817 entdeckte Stromeyer Cadmium und untersuchte darüber hinaus zahlreiche Minerale, wie beispielsweise Aluminit, Magnesit, Strontianit, Coelestin und Baryt. Hierüber verfasste er 1821 das Lehrbuch „Untersuchungen über die Mischung der Mineralkörper und anderer damit verwandter Substanzen“ (Arndt et al. 2001; Von Wilcke 1969). Nach ihm benannte man das Mineral Stromeyerit (Kupfersilberglanz). Er war Mitglied einiger Gesellschaften wie der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (1806), der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (1818), Ehrenmitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften (ebenfalls 1818) und Auswärtiges Mitglied der Londoner Royal Society (1827).

Der deutsche Apotheker und Produzent von Chemikalien Carl Samuel Leberecht Hermann (* 20. Januar 1765 Königerode; † 1. September 1846 Schönebeck/Elbe) übernahm nach seinem Studium der Pharmazie 1792 eine Apotheke bei Magdeburg und erforschte daneben die Abraumsalze der benachbarten Saline in Schönebeck. Von 1794 an erzeugte die von Hermann gegründete Firma Hermania daraus Kalium- und Magnesiumsalze sowie Salzsäure. Das von Leblanc zur Herstellung von Soda entwickelte Verfahren führte er als Erster in Deutschland ein. Unabhängig von und nahezu zeitgleich zu Stromeyer entdeckte Hermann 1817 das Element Cadmium (Hermann 1818 und 1820; Poggendorff 1863; Schulze 1962).

Cadmium kommt in der Natur nur selten vor und hat an der Erdkruste einen Anteil von lediglich 0,3 ppm. Bisher sind weltweit zwei Fundorte elementaren Cadmiums bekannt. Die cadmiumhaltigen Erze Greenockit (CdS) und Otavit (CdCO3) kommen in sehr geringen Mengen und stets mit den entsprechenden Zinkerzen, wie Sphalerit (ZnS) und Galmei (ZnCO3), vergesellschaftet vor. Cadmium ist aus diesen Erzen aber nicht wirtschaftlich herzustellen.

Cadmium gewinnt man ausschließlich als Nebenprodukt der Verhüttung von Zink, gelegentlich auch bei derjenigen von Blei und Kupfer. Geringe Mengen erhält man bei der Aufarbeitung von Eisen bzw. Stahl.

Aus dem beim trockenen Verfahren der Zinkgewinnung erhaltenen Gemisch aus Cadmium und Zink destilliert Cadmium wegen seines niedrigeren Siedepunktes zuerst ab. Die aufgefangene Fraktion ist relativ reich an Cadmium, weist aber noch einen gewissen Gehalt an Zink auf. Umsetzung mit Sauerstoff zum Gemisch der Metalloxide und deren Reduktion mit Kohle liefert in der Hitze wieder ein Gemisch der Metalle, das sich fraktioniert destillieren lässt. Auf diese Weise führt man die Destillation fort, bis reines Cadmium erhalten wird.

Beim nassen Verfahren der Zinkgewinnung versetzt man die noch mit Cadmiumsulfat verunreinigte Lösung des Zinksulfats mit Zink. So fällt man Cadmium als edleres Metall aus. Das Rohcadmium löst man in Schwefelsäure; aus der so entstandenen Lösung von Cadmiumsulfat gewinnt man durch Elektrolyse mit Anoden aus Aluminium und Kathoden aus Blei reines Elektrolyt-Cadmium.

Vorkommen, physikalische und chemische Eigenschaften von Cadmium

|

Symbol: |

Cd |

|

|

|

Ordnungszahl: |

48 | ||

|

CAS-Nr.: |

7440-43-9 | ||

|

Aussehen: |

Silbergrau metallisch |

Cadmium-Barren 6 N (Onyxmet 2022) |

Cadmium-Granalien (periodictable.ru, 2017) |

|

Entdecker, Jahr |

Stromeyer und Hermann (Preußen), 1817 | ||

|

Wichtige Isotope [natürliches Vorkommen (%)] |

Halbwertszeit |

Zerfallsart, -produkt | |

|

11048Cd (12,49) |

Stabil |

----- | |

|

11148Cd (12,80) |

Stabil |

----- | |

|

11248Cd (24,13) |

Stabil |

----- | |

|

11448Cd (28,73) |

Stabil |

----- | |

|

Massenanteil in der Erdhülle (ppm): |

0,3 | ||

|

Atommasse (u): |

112,414 | ||

|

Elektronegativität (Pauling ♦ Allred&Rochow ♦ Mulliken) |

1,69 ♦ K. A. ♦ K. A. | ||

|

Normalpotenzial: Cd2+ + 2 e− → Cd (V) |

−0,403 | ||

|

Atomradius (berechnet) (pm): |

155 (161) | ||

|

Van der Waals-Radius (pm): |

158 | ||

|

Kovalenter Radius (pm): |

144 | ||

|

Ionenradius (Cd2+, pm) |

92 | ||

|

Elektronenkonfiguration: |

[Kr] 4d10 5s2 | ||

|

Ionisierungsenergie (kJ/mol), erste ♦ zweite: |

868 ♦ 1631 | ||

|

Magnetische Volumensuszeptibilität: |

−1,9 ∙ 10−5 | ||

|

Magnetismus: |

Diamagnetisch | ||

|

Kristallsystem: |

Hexagonal | ||

|

Elektrische Leitfähigkeit ([A/(V ∙ m∙)], bei 300 K): |

1,43 ∙ 107 | ||

|

Elastizitäts- ♦ Kompressions- ♦ Schermodul (GPa): |

50 ♦ 42 ♦ 14 | ||

|

Vickers-Härte ♦ Brinell-Härte (MPa): |

--- ♦ 203–220 | ||

|

Mohs-Härte |

2 | ||

|

Schallgeschwindigkeit (longitudinal, m/s, bei 293,15 K): |

2310 | ||

|

Dichte (g/cm3, bei 293,15 K) |

8,65 | ||

|

Molares Volumen (m3/mol, im festen Zustand): |

13,00 ∙ 10−6 | ||

|

Wärmeleitfähigkeit [W/(m ∙ K)]: |

97 | ||

|

Spezifische Wärme [J/(mol ∙ K)]: |

26,02 | ||

|

Schmelzpunkt (°C ♦ K): |

321 ♦ 594 | ||

|

Schmelzwärme (kJ/mol) |

6,2 | ||

|

Siedepunkt (°C ♦ K): |

765 ♦ 1038 | ||

|

Verdampfungswärme (kJ/mol): |

100 | ||

An der Luft ist Cadmium beständig, bei erhöhter Temperatur überzieht es sich mit einer Oxidhaut. In der Hitze verbrennt es mit rötlichgelber Flamme zu Cadmiumoxid (CdO). Verdünnte Mineralsäuren lösen es zum jeweiligen Cadmiumsalz auf. Mit Halogenen in seinen Verbindungen tritt es fast immer in der Oxidationsstufe +2 auf. In chemischer Hinsicht ist es dem Zink sehr verwandt, jedoch löst es sich im Gegensatz zu jenem kaum noch in Alkalilaugen unter Bildung von „Cadmaten“.

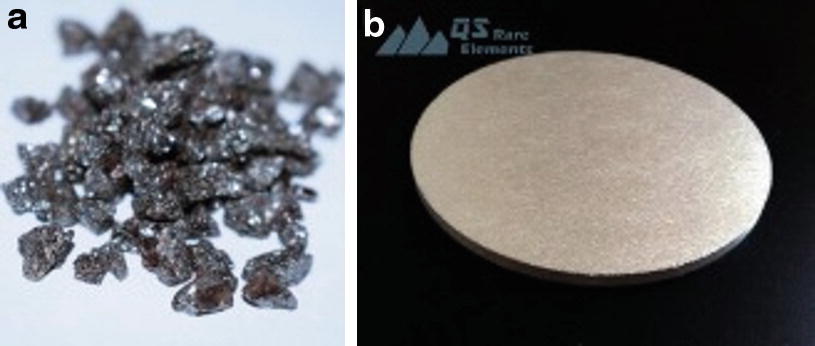

(a) Cadmiumoxid (Mangl 2007). (b) Cadmiumoxid (Onyxmet 2018)

Reines Cadmiumoxid in sublimierter, kristalliner Form ist durch Leiten von Sauerstoff durch Cadmiumdampf zugänglich, des Weiteren durch thermische Zersetzung von Cadmiumcarbonat oder -nitrat und ebenfalls durch Rösten des Cadmiumsulfids (Holleman et al. 2007, S. 1492). Die Verbindung kristallisiert in der kubischen Natriumchlorid-Struktur und weist stets einen geringen Unterschuss an Oxidionen auf. Die so im Kristallgitter entstehenden Fehlstellen verursachen in Abhängigkeit von der Temperatur auch die jeweils unterschiedlichen Farben (Holleman et al. 2007, S. 1764). Der II-VI-Verbindungshalbleiter hat eine Bandlücke von 2,16 eV (Jefferson et al. 2008). Anwendungen sind die als Bestandteil in Anlaufgläsern sowie die als Hydrierungs- und Dehydrierungskatalysator.

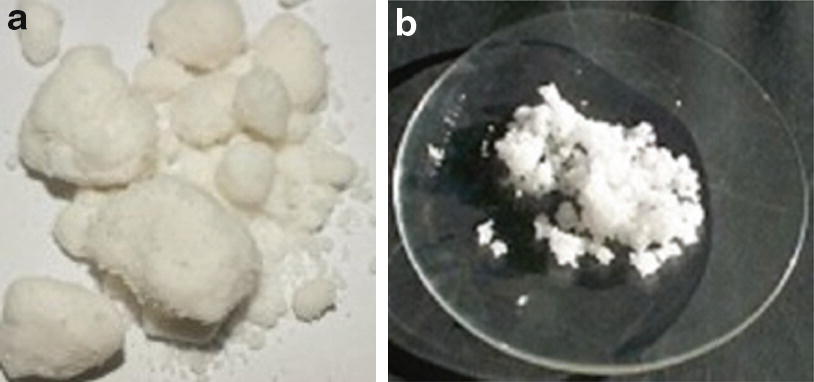

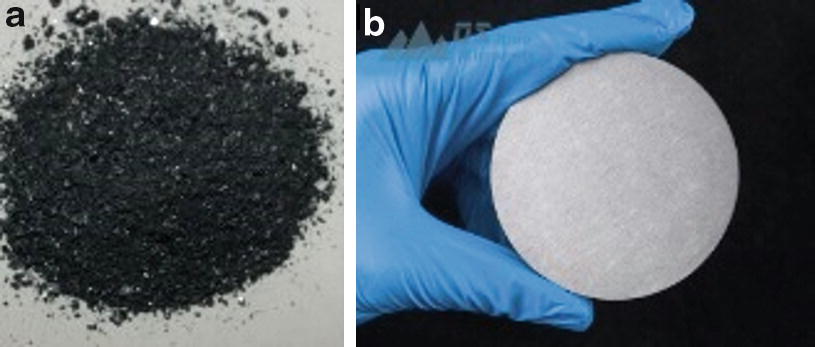

(a) Amorphes Cadmiumsulfid (Oelen 2005). (b) Cadmiumsulfid Sputtertarget (QS Advanced Materials 2018)

Man verwendete Cadmiumsulfid lange Zeit als gelbes Pigment; dies ist aber wegen der potenziellen Giftigkeit der Verbindung nicht mehr zulässig. Das heute im Handel befindliche Cadmiumgelb hat eine andere chemische Zusammensetzung.

In seiner Funktion als II-VI-Verbindungshalbleiter setzt man es noch in CIGS-Solarzellen ein, die auf dem in einer sehr geringen und damit kostengünstigen Schichtdicke von 1–2 μm aufgetragenen Werkstoff Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS) basieren. Diese Beschichtungen besitzen im Gegensatz zu kristallinen Silicium-Solarzellen einen Absorber mit direkter Bandlücke. Das Substrat wird zunächst mit Molybdän als Kontaktmaterial beschichtet. Der eigentliche, darauf befindliche Halbleiter [Cu(In,Ga)Se2] ist ein leicht p-dotierter Absorber. Als darüber liegender n-Halbleiter dient mit Aluminium dotiertes, lichtdurchlässiges Zinkoxid („Fenster“). Zwischen Fenster und Absorber befinden sich Pufferschichten aus Cadmiumsulfid (CdS) und undotiertem ZnO. Zur Herstellung dieser Pufferschicht können auch Sputtertargets aus Cadmiumsulfid verwendet werden (s. Abb. 16b).

Auf alten Ölgemälden wandelt sich Cadmiumsulfid während Jahrzehnten bei Kontakt mit Licht und Luft in farbloses Cadmiumsulfat um (Van der Snickt et al. 2009).

Cadmiumselenid (Cadmiumrot, Almbauer 2015)

Die Verbindung wurde schon intensiv auf ihre Eignung als Nanokristall geprüft. In diesem Kleinstmaßstab bestimmt hauptsächlich die Größe des Kristalls die Lage der Energieniveaus der Elektronen und damit die Frequenz absorbierten bzw. emittierten Lichts. Je kleiner der Kristall, desto niedriger ist meist auch die Wellenlänge des ausgesandten Lichts. Daher sind Cadmiumselenid-Nanopartikel beispielsweise als Biomarker für in-vitro-Untersuchungen oder als Lichtumwandler in Solarzellen im Einsatz (Weiss 2006).

Cadmiumrot vermischt man in zur Verwendung in Malfarben mit Cadmiumsulfid und kann so die gesamte Palette von Gelb bis Dunkelrot abbilden. Die Mischungen sind lichtbeständiger als Zinnober und dürfen, trotz erheblicher Vorbehalte, immer noch in Farbpigmenten -und sogar bei Tätowierungen(!)- eingesetzt werden. Dies gilt nicht für Autolacke und Kunststoffteile.

(a) Cadmiumselenid 99,99 % (Onyxmet 2018). (b) Cadmiumselenid Sputtertarget (QS Advanced Materials 2018)

(a) Cadmiumtellurid (Onyxmet 2018). (b) Cadmiumtellurid Sputtertarget (QS Advanced Materials 2018)

Für optische Fenster und Linsen verwendet man es wegen seiner potenziellen Gesundheitsschädlichkeit nur noch in geringem Umfang. Dabei zeigt es neben seiner Halbleitereigenschaft, seines geringen Absorptionsvermögens für Infrarotlicht im Bereich von 800 bis 20.000 nm noch eine weitere, sehr interessante Eigenschaft: Es hat den höchsten linearen elektrooptischen Koeffizienten aller kristallinen II-VI-Verbindungen, sein Brechungsindex variiert also stark und in erster Näherung linear mit einem angelegten elektrischen Feld. Ohne Gegenwart eines elektrischen Feldes liegt der Brechungsindex für Infrarotlicht der Wellenlänge 10 μm bei 2,65. Die Verbindung ist unlöslich in Wasser, aber viele Säuren zersetzen es unter Bildung toxischen Tellurwasserstoffs. Auch Cadmiumtellurid selbst ist, vor allem in Form feinen Staubs, als giftig eingestuft.

Cadmiumfluorid Sputtertarget (QS Advanced Materials 2018)

Wasserfreies Cadmiumchlorid (CdCl2) erzeugt man durch Reaktion erhitzten Cadmiums mit Chlorgas oder bei Temperaturen um 450 °C auch mit trockenem Chlorwasserstoff. Ein elegantes Darstellungsverfahren für das wasserfreie Salz geht von einer Lösung von Cadmiumacetat in wasserfreier Essigsäure aus, das mit Acetylchlorid zur Reaktion gebracht wird (Brauer 1975, S. 1040).

Das Monohydrat gewinnt man durch Auflösen von Cadmium oder Cadmiumcarbonat in Salzsäure und nachfolgendes Auskristallisieren. Durch Kochen mit Thionylchlorid kann man das Monohydrat vollständig entwässern (Holleman et al. 2007, S. 1490).

Cadmiumchlorid-Monohydrat (Onyxmet 2018)

Cadmiumchlorid ist sehr toxisch und umweltgefährlich, außerdem krebserregend, mutagen und teratogen. Die Verbindung darf man nur in geschlossenen Anlagen herstellen oder verwenden. Eine Vergiftung schädigt Nieren, Leber und Lunge; am Zahnfleisch bildet sich ein gelber Rand, der durch das Vorhandensein sulfidischer Cadmiumverbindungen gebildet wird. Gegenüber niederen Säugetieren und Meeresorganismen ist es ebenfalls sehr giftig.

Cadmiumbromid (Onyxmet 2018)

Cadmiumiodid (CdI2) hat analoge Zugangsverfahren wie das -bromid, also Reaktion der Elemente miteinander oder Auflösen von Cadmium oder Cadmiumcarbonat in Iodwasserstoffsäure mit anschließender Kristallisation. Das dabei gebildete Hydrat wird mit Thionylchlorid entwässert (Holleman et al. 2007, S. 1490). Im kleineren Maßstab funktioniert die Darstellung aus Cadmiumsulfat und Kaliumiodid gut (Brauer 1978, S. 1043).

Cadmiumiodid (Onyxmet 2018)

Die Verbindung schmilzt bzw. siedet bei Temperaturen von 387 °C bzw. 796 °C und hat bei Raumtemperatur die Dichte 5,67 g/cm3. Sie ist sehr leicht in Wasser löslich (1850 g/L bei 20 °C). Man setzt Cadmiumiodid sehr vereinzelt als Reagenz zum Nachweis von Alkaloiden und Nitrit ein, außerdem bei der Herstellung von Leuchtfarben. Cadmiumiodid ist sehr giftig für Säugetiere und Wasserorganismen.

Pnictogenverbindungen Das in der kubischen anti-Bixbyit-Struktur kristallisierende, schwarze Cadmiumnitrid (Cd3N2) ist ein Feststoff der Dichte 7,67 g/cm3, der durch thermische Zersetzung von Cadmiumamid bei 180 °C (Brauer 1975, S. 1044) bzw. Cadmiumazid bei 210 °C (Karau und Schnick 2007) zugänglich ist. Die Verbindung zersetzt sich heftig bei Kontakt mit Luft und Feuchtigkeit, Cadmiumnitrid reagiert nahezu explosionsartig mit verdünnten Säuren und Laugen.

Das tetragonal kristallisierende, graue Cadmiumphosphid (Cd3P2) hat die Dichte 5,96 g/cm3, schmilzt bei 700 °C und ist ein Halbleiter mit einer Bandlücke von 0,52 eV. Man kann es daher in Laserdioden verwenden; wegen der Giftigkeit der Verbindung bevorzugt man aber andere Substanzen.

Das dunkelgraue, geruchlose, tetragonal kristallisierende, bei einer Temperatur von 621 °C schmelzende Cadmiumarsenid (Cd3As2) erhält man durch Umsetzung von Cadmium mit einem mit Arsen-Dampf beladenen Wasserstoff-Strom (Brauer 1975, S. 1047). Kurz unterhalb ihres Schmelzpunktes erfolgt ein Phasenübergang (Hiscocks und Elliott 1969; Freyland et al. 1983). Die Verbindung wird durch Kontakt mit Säuren zersetzt, wobei sich hochgiftiger Arsenwasserstoff bildet.

Das tetragonal kristallisierende, graue Cadmiumdiarsenid (CdAs2) erhält man durch gemeinsames Schmelzen von Cadmium und Arsen im stöchiometrischen Verhältnis bei Temperaturen um 650 °C im Vakuum (Brauer 1975, S. 1047).

Sonstige Verbindungen Cadmiumcarbid, Cadmiumsilicid und Cadmiumborid sind bisher nicht in der Literatur beschrieben.

Cadmiumsulfat-Hydrat (Onyxmet 2018)

Cadmiumnitrat [Cd(NO3)2] bildet farblose, gut wasserlösliche und an feuchter Luft zerfließliche Kristalle. Oberhalb einer Temperatur von 57 °C kann man sie durch vorsichtiges Erwärmen völlig entwässern. Das wasserfreie Salz schmilzt bei 350 °C und hat die Dichte 2,46 g/cm3; es zersetzt sich in der Hitze zu Cadmiumoxid und nitrosen Gasen. Man stellt Cadmiumnitrat in Form seiner Hydrate durch Auflösen von Cadmium oder seinem Oxid in verdünnter Salpetersäure und folgender Kristallisation her (Schulte-Schrepping und Piscator 2002). Man nutzt Cadmiumnitrat in der Glas- und Porzellanherstellung zur Erzeugung von Perlmuttglanz und auch in Nickel-Cadmium-Akkumulatoren. Cadmiumnitrat wurde von der ECHA unlängst als unter anderem Krebs erzeugend (Kategorie 1B), mutagen (Kat. 1B) und als sehr schädlich für innere Organe (H-Sätze 340, 350 und 372) eingestuft.

Cadmiumcarbonat (Onyxmet 2018)

Cadmiumwolframat (Onyxmet 2018)

Cadmiumferrit (Onyxmet 2014)

Früher hatte Cadmium neben derjenigen in niedrigschmelzenden Legierungen weitere zahlreiche Anwendungen, die teils schon oben genannt wurden. Seine starke Giftigkeit führte im Dezember 2011 jedoch zum EU-weiten Verbot, Cadmium und seine Verbindungen zur Herstellung oder Verarbeitung von Schmuck, Lötmetallen und bestimmten Kunststoffen einzusetzen. Verbindungen wie Cadmiumsulfid (gelb), -selenid (rot) und -tellurid (schwarz) sind wichtige II-VI-Halbleiter; man setzt sie daher noch als Nanoteilchen als Quantenpunkte in der Elektrooptik und auch in der Biochemie in-vitro ein.

Als Vorprobe auf Cadmium ist die Glühröhrchenprobe hilfreich, bei der die mit Natriumoxalat vermischte Ursubstanz in einem Glühröhrchen erhitzt wird. Das in dem bei hoher Temperatur gebildeten Gemisch aus Cadmiumoxid und -sulfid wird durch Natriumoxalat zu Cadmium reduziert, das verdampft und sich in den kälteren Zonen des Röhrchens als Metallspiegel niederschlägt (Gerdes 2001). Gibt man dann Schwefel zu und glüht erneut, bildet sich in der Hitze rotes und in der Kälte gelbes Cadmiumsulfid.

Einleiten von Schwefelwasserstoff in wässrige Lösungen von Cadmiumsalzen fällt aus diesen gelbes Cadmiumsulfid aus. Quantitativ ist Cadmium sehr gut polarografisch oder inversvoltammetrisch bestimmbar (Heyrovský und Zuman 1959; Neeb 1969), dies trifft auch auf die Graphitrohr-AAS zu (Schwedt 1995).

Cadmium und seine Verbindungen sind meist als giftig oder sehr giftig eingestuft. Es besteht begründeter Verdacht auf karzinogene Wirkung beim Menschen. Innere Organe werden durch Einatmen cadmiumhaltigen Staubs geschädigt. Daher muss die Luft in Arbeitsumgebungen, in denen mit erhitzten Cadmiumverbindungen gearbeitet wird (Lötplätze und Cadmierbäder), zügig ausgetauscht bzw. abgesaugt werden.

Die Verwendung cadmiumhaltiger Lote ist EU-weit seit Dezember 2011 verboten. Zudem dehnte man das Verbot auf PVC-haltige Erzeugnisse mit Ausnahme des PVC-Recyclings aus. Die EU-Verordnung 2016/217 nahm bestimmte cadmiumhaltige Anstrichfarben und Lacke in Anhang XVII der REACH-Verordnung auf. Noch nicht eingeschränkt sind nur Anwendungen, in denen Cadmium aus technischen Gründen noch unverzichtbar ist.

Die Weltgesundheitsorganisation setzte die für Menschen monatlich tolerierbare Aufnahmemenge für Cadmium zuletzt 2013 auf 25 μg/kg Körpergewicht herab, wogegen die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit schon 2009 als wöchentlich tolerierbare Aufnahmemenge 2,5 μg/kg Körpergewicht als Grenzwert ausgab.

Der Mensch nimmt Cadmium vor allem über Nahrungsmittel auf, wobei vor allem Leber, Pilze, Muscheln, Krebse, Kakaopulver, Leinsamen, Tabak und getrockneter Seetang relativ cadmiumreich sind. Natürlich abgebautes Phosphat, das zu Düngern verarbeitet wird, enthält ebenfalls Cadmium, wobei der Anteil stark von der jeweiligen Lagerstätte abhängig ist. Auch wilde Müllkippen sind eine potenzielle Quelle für die Freisetzung von Cadmium.

Cadmium akkumuliert im Körper, woraus chronische Vergiftungen resultieren können. Cadmium wird in der Leber an schwefelhaltige Eiweiße gebunden, die dabei entstehenden Komplexe werden in der Niere absorbiert. Dadurch werden die Nieren geschädigt. Aus dem Körper wird Cadmium nur sehr langsam wieder ausgeschieden, so kommt es zu Schädigungen dieses Organs mit der Folge einer Proteinurie. Durch diese Proteinbindung gelangt Cadmium nur mit einer Halbwertszeit von 30 a aus dem Körper (Eisenbrand und Metzler 1994). Darüber hinaus verdrängt Cadmium teilweise Calcium aus Knochen und den in der Darmschleimhaut vorkommenden Proteinen, fördert also chronische Darmerkrankungen und auch Osteoporose. Bei akuten Vergiftungen kann man durch Verabreichung von Penicillamin oder Dimercaprol versuchen, eine beschleunigte Ausscheidung des Elements zu erreichen, weitere mögliche Gegenmaßnahmen sind nicht bekannt (Biesalski et al. 2010).

-

S. W. Kwon und J. H. Jung, Equipment for distillation of liquid cadmium (Korea Atomic Energy Research Institute, KR 101921534 B1, veröffentlicht 23. November 2018)

-

D. P. Aleksandrovna und K. K. Lvin, Composition for producing metal-polymer cadmium-containing coatings with increased corrosion resistance with electrodeposition method (Federalnoe Gosudarstvennoe Byudzhetnoe Obrazovatelnoe Uchrezhdenie Vysshego Obrazovaniya Rossijskij, RU 2674529 C1, veröffentlicht 12. November 2018)

-

Q. Jia und H. Ren, Method for preparing cadmium sulfide as visible-light-induced photocatalyst (University of Tianjin Science and Technology, CN 108722438 A, veröffentlicht 2. November 2018)

-

Y. Dong und S. Xia, Preparation method of cadmium selenide sensitized cobaltosic oxide photocathode (University of Jiangnan, CN 108716006, veröffentlicht 30. Oktober 2018)

-

J. Huang und Q. Gu, Preparation method for directional growth of tellurium-zinc-cadmium film on graphene substrate (University of Shanghai, CN 108546995 A, veröffentlicht 18. September 2018)

-

C. Wang und C. Hotz, Low cadmium content nanostructure compositions and uses thereof (Nanosys Inc., CA 3015622 A1, veröffentlicht 31. August 2017)

5.3 Quecksilber

Quecksilber erzeugte man schon in der Antike, damals durch Verreiben von Zinnober mit Essig oder dessen einfaches Erhitzen. Die Legierung von Quecksilber mit Gold setzte man zum Feuervergolden von Gegenständen ein, wobei Quecksilber verdampfte. Gelegentlich fanden Verbindungen des Quecksilbers als Heilmittel -mit entsprechend negativen Nebenwirkungen- Verwendung (Khadilkar 1947; Almkvist 1948). Ab dem ausgehenden Mittelalter nutzte man Quecksilber als Amalgamierungsmittel zur Gewinnung anderer Metalle. Die drei Elemente des mittelalterlichen Alchemisten waren Quecksilber, Schwefel und Salz.

Quecksilber kommt elementar in der Natur vor, beispielsweise in Steinkohle, und ist die einzige flüssige Substanz, die als Mineral anerkannt ist. Oft findet man Zinnober (Quecksilber-II-sulfid, HgS) in Gebieten erloschener Vulkane (Italien, China, Russland, Algerien, Spanien und Serbien). Im spanischen Almadén befand sich eine der weltweit bedeutendsten Minen für Zinnober (Milara 2011). Seltener kommen Montroydit (HgO) oder Silber- bzw. Kupferamalgame vor. Die internationale Handelseinheit für Quecksilber ist FL („flask“, 34,473 kg oder 76 lbs.).

Vorkommen, physikalische und chemische Eigenschaften von Quecksilber

|

Symbol: |

Hg |

|

|

|

Ordnungszahl: |

80 | ||

|

CAS-Nr.: |

7439-97-6 | ||

|

Aussehen: |

Silbrigweiß glänzende Flüssigkeit |

Quecksilber (checkdent 2017) |

Quecksilber (Onyxmet 2018) |

|

Entdecker, Jahr |

Griechische Antike | ||

|

Wichtige Isotope [natürliches Vorkommen (%)] |

Halbwertszeit |

Zerfallsart, -produkt | |

|

19980Hg (16,87) |

Stabil |

----- | |

|

20080Hg (23,10) |

Stabil |

----- | |

|

20180Hg (13,18) |

Stabil |

----- | |

|

20280Au (29,86) |

Stabil |

----- | |

|

Massenanteil in der Erdhülle (ppm): |

0,4 | ||

|

Atommasse (u): |

200,592 | ||

|

Elektronegativität (Pauling ♦ Allred&Rochow ♦ Mulliken) |

2,00 ♦ K. A. ♦ K. A. | ||

|

Normalpotential: Hg2+ + 2 e− → Hg (V) |

0,854 | ||

|

Atomradius (berechnet) (pm): |

150 (171) | ||

|

Van der Waals-Radius (pm): |

155 | ||

|

Kovalenter Radius (pm): |

132 | ||

|

Ionenradius (Hg+/Hg2+ pm) |

106/93 | ||

|

Elektronenkonfiguration: |

[Xe] 4f14 5d10 6s2 | ||

|

Ionisierungsenergie (kJ/mol), erste ♦ zweite: |

1007 ♦ 1810 | ||

|

Magnetische Volumensuszeptibilität: |

−2,8 ∙ 10−5 | ||

|

Magnetismus: |

Diamagnetisch | ||

|

Kristallsystem (unterhalb von −38,9 °C): |

Trigonal | ||

|

Elektrische Leitfähigkeit ([A/(V ∙ m)], bei 300 K): |

1,04 ∙ 106 | ||

|

Elastizitäts- ♦ Kompressions- ♦ Schermodul (GPa): |

----- ♦ ----- ♦ ----- | ||

|

Vickers-Härte ♦ Brinell-Härte (MPa): |

----- ♦ ----- | ||

|

Mohs-Härte |

----- | ||

|

Schallgeschwindigkeit (longitudinal, m/s, bei 293,15 K): |

1407 | ||

|

Dichte (g/cm3, bei 293,15 K) |

13,55 | ||

|

Molares Volumen (m3/mol, im festen Zustand): |

14,09 ∙ 10−6 | ||

|

Wärmeleitfähigkeit [W/(m ∙ K)]: |

8,3 | ||

|

Spezifische Wärme [J/(mol ∙ K)]: |

27,983 | ||

|

Schmelzpunkt (°C ♦ K): |

−38,83 ♦ 234,32 | ||

|

Schmelzwärme (kJ/mol) |

2,37 | ||

|

Siedepunkt (°C ♦ K): |

357 ♦ 630,2 | ||

|

Verdampfungswärme (kJ/mol): |

58,2 | ||

Quecksilber leitet Strom im Vergleich zu anderen Metallen schlecht, zumindest in flüssigem Zustand (Ziman 1961). Festes Quecksilber leitet den Strom besser und wird unterhalb einer Temperatur von −268,9 °C supraleitend.

Quecksilberatome weisen vollständig gefüllte s- und d-Atomorbitale auf und sind daher sehr energiearm. Das Leitungsband der Atome ist leer. Die leichteren, bei Raumtemperatur jeweils festen Homologen Zink und Cadmium weisen eine nur sehr geringe Energiedifferenz zwischen Valenz- und Leitungsband auf, und Elektronen gelangen leicht vom Valenz- ins Leitungsband, wodurch eine Metallbindung zustande kommt. Im Unterschied zu diesen besitzt Quecksilber dagegen noch zusätzlich vollständig gefüllte 4f-Orbitale. Die Lanthanoidenkontraktion und relativistische Effekte führen dazu, dass besetzte Orbitale und somit das Valenzband in erster Näherung enger an den Kern herangezogen werden. Die leeren Orbitale, also im näheren Sinne das Leitungsband, aber nicht, wodurch eine hohe Energiedifferenz zwischen Valenz- und Leitungsband resultiert. Dies erklärt sowohl die schlechte elektrische Leitfähigkeit als auch die schwache Bindung zwischen den Metallatomen, die sich in einem um mehr als 100 K niedrigeren Schmelzpunkt äußert, als ohne Einfluss relativistischer Faktoren zu erwarten gewesen wäre.

Im Isotopenbereich zwischen 17580Hg und 20880Hg kennt man bisher 34 Isotope und neun Kernisomere, von denen sieben Isotope stabil sind (mit den Massenzahlen 196, 198, 199, 200, 201, 202 und 204). Die radioaktiven Isotope sind oft nur kurzlebig.

Quecksilber ist ein Halbedelmetall und deutlich reaktiver als die im Periodensystem benachbarten Edelmetalle Platin oder Gold, aber erheblich beständiger als seine leichteren Homologen Cadmium und Zink. Es bildet mit Metallen Legierungen, die Amalgame (Simon et al. 2006).

(a) Quecksilber-II-oxid (Onyxmet 2018). (b) Quecksilber-II-oxid (Benjah-bmm27, 2006)

Man kann Quecksilber-II-oxid durch Reaktion von Quecksilber mit Sauerstoff bei Temperaturen >350 °C oder durch Pyrolyse von Quecksilber-II-nitrat herstellen (Brauer 1975, S. 1053). Bei Raumtemperatur ist die trigonal kristallisierende Modifikation am stabilsten, wandelt sich aber oberhalb von 200 °C in die orthorhombische um.

Quecksilber-II-oxid eignet sich gut zur Erzeugung sowohl reinen Quecksilbers als auch Sauerstoffs im Labormaßstab. Die hierfür bestehenden Sicherheitsmaßnahmen sind unbedingt einzuhalten! Quecksilber-II-oxid kann auch perkutan aufgenommen werden. Eine orale Aufnahme des Stoffes kann zu Nierenschäden führen. Klinische Überwachung ist erforderlich; die sofort zu verabreichenden Gegenmittel sind medizinische Kohle und Dimercaptopropansulfonsäure.

(a) Quecksilbersulfid (Cinnabarit) als Pigment Zinnoberrot. (b) und (c) Quecksilber-II-sulfid schwarz und rot (Onyxmet 2018)

- (I)

3 HgO + 3 Se + 4 HNO3 → 3 HgSeO3 + 4 NO + 2 H2O

- (II)

2 HgSeO3 + 3 (N2H6)SO4 + 6 NH3 → 2 HgSe + 3 N2 + 3 (NH4)2SO4 + 6 H2O

Quecksilber-II-tellurid (HgTe) ist in Übereinstimmung mit seinen Homologen ein direkter II-VI-Halbleiter. Die in der Zinkblende-Struktur kristallisierende Verbindung der Dichte 8,12 g/cm3 schmilzt bei einer Temperatur von 673 °C. Es ist durch Umsetzung von Quecksilberorganylen mit Tellurwasserstoff in Form extrem dünner Schichten (Gasphasenepitaxie) zugänglich (Capper und Garland 2011).

Halogenverbindungen Quecksilber-I-fluorid (Hg2F2) gewinnt man als gelblichen, sich im Licht schwarz färbenden Feststoff durch Umsetzung von Quecksilber-I-carbonat mit Fluorwasserstoff (Brauer 1975, S. 252). Die hydrolyseempfindliche, tetragonal kristallisierende Verbindung (Dorm 1971) der Dichte 8,73 g/cm 3 schmilzt bei einer Temperatur von 570 °C unter Zersetzung. Quecksilber-I-fluorid kann man als mildes Fluorierungsmittel einsetzen (Herrmann 1999).

- (I)

HgCl2 + F2 → HgF2 + Cl2

- (II)

HgO + 2 HF → HgF2 + H2O

- (III)

Hg2F2 + F2 → 2 HgF2

Vor einigen Jahren gab es erste Hinweise auf die Existenz von Quecksilber-IV-fluorid (HgF4). Nachdem Berechnungen gezeigt hatten, dass HgF4 (d8-Konfiguration) stabil sein sollte, bestrahlte man eine auf ca. −200 °C gehaltene Mischung festen Fluors und Quecksilbers mit UV-Licht (Kaupp et al. 2007). Die danach durchgeführte infrarotspektroskopische Untersuchung ergab das Vorliegen von HgF4-Molekülen.

Quecksilber-I-chlorid (Onyxmet 2018)

Früher wurde Quecksilber-I-chlorid oft in der Medizin eingesetzt, beispielsweise gegen Entzündungen des Nasen-/Rachenraums, gegen Syphilis und gegen Krankheiten innerer Organe als auch gegen Geschwüre, Windpocken und Warzen.

- (I)

HgSO4 + 2 NaCl → HgCl2 + Na2SO4

- (II)

Hg2Cl2 + Cl2 → 2 HgCl2

- (III)

Hg + Cl2 → HgCl2

- (IV)

2 HCl + 2 Hg(NO3)2 → HgCl2 + 2 HNO3

Quecksilber-II-chlorid (Onyxmet 2018)

Hg2+-Ionen hemmen die Durchlässigkeit von Biomembranen für Wasser (Welsch und Delle 2010). Quecksilber-II-chlorid wirkt fungizid, wird in dieser Funktion wegen seiner Giftigkeit aber nicht mehr eingesetzt. Dies gilt entsprechend für seine Verwendung in der Medizin (Hager et al. 1999). Bis etwa zum Jahr 1900 diente es als Konservierungsmittel für Leichen; man ersetzte es aber dann durch andere Wirkstoffe, weil sich die Haut der Leichen grau verfärbte und weil die Giftigkeit von Quecksilber-II-chlorid damals bekannt wurde. In Ätzmitteln für die Bearbeitung von Stahl und Kupfer und als Katalysator bei der Herstellung von Vinylchlorid findet es noch Verwendung.

Quecksilber-I-bromid (Onyxmet 2018)

Quecksilber-II-bromid (Onyxmet 2018)

Das bei 140 °C bzw. 290 °C schmelzende bzw. siedende Quecksilber-I-iodid (Hg2I2) hat eine Dichte von 7,7 g/cm3 und ist aus den Elementen darstellbar. Andere Möglichkeiten der Herstellung sind die Komproportionierung von Quecksilber mit Quecksilber-II-iodid, die Fällung mit stöchiometrischen Mengen an Iodid aus einer Lösung eines Quecksilber-I-salzes (Riedel und Janiak 2007; Moody 2013, S. 414) oder die von Quecksilber-II-chlorid mit Kaliumiodid in alkoholischer Lösung bei gleichzeitiger Anwesenheit des Reduktionsmittels Zinn-II-chlorid (Kozin und Hansen 2013). Der gelbe, tetragonal kristallisierende Feststoff disproportioniert unter Lichteinwirkung schnell zu Quecksilber und Quecksilber-II-iodid und färbt sich beim Erwärmen rot. Aus medizinischen Anwendungen ist es wegen seiner Giftigkeit eliminiert worden (Weller 2014).

(a) Quecksilber-II-iodid, gelbe β- (links) und rote α-Modifikation (rechts) (Oelen 2008). (b) Quecksilber-II-iodid (Onyxmet 2018)

Die rote α-Modifikation des Quecksilber-II-iodids verfärbt sich beim Erhitzen bis zum Schmelzpunkt unter Umwandlung in die β-Form gelb (Hager et al. 1999). Für viele Organismen ist es giftig. In überschüssiger Kaliumiodidlösung ist es unter Entstehung von Kaliumtetraiodomercurat-II löslich. In der Veterinärmedizin ist Quecksilber-II-iodid Bestandteil von Wundtinkturen.

Pnictogenverbindungen Definierte Nitride oder Phosphide des Quecksilbers sind nicht bekannt. In der Natur kommt jedoch sehr selten Atheneit vor, ein hexagonal kristallisierendes Mineral (Bindi 2010) der Zusammensetzung (Pd,Hg)3As, das die Dichte 10,2 g/cm3 und die Mohs-Härte 5 besitzt. Es tritt in Form opaker, metallisch-silberweißer Blasen auf. Die 9. Auflage der Systematik nach Strunz erfasst Atheneit unter „Sulfide und Sulfosalze/Legierungen und legierungsartige Verbindungen/Verbindungen von Halbmetallen mit Platin-Gruppen-Elementen“. In der Systematik nach Dana findet man Atheneit ebenfalls in der Klasse der „Sulfide und Sulfosalze“, dort aber unter „Sulfidminerale“. Wenn man dieses Mineral überhaupt in der Natur findet, dann meist in Konzentraten von Goldauswaschungen; bisher war dies in einigen russischen, brasilianischen und südafrikanischen Fundorten der Fall.

Quecksilber-II-sulfat (Onyxmet 2018)

Quecksilber-II-nitrat (Onyxmet 2018)

Da auch Quecksilber-II-nitrat sehr giftig ist und die Umwelt stark belastet, setzt man es heute nicht mehr zur Behandlung von Fellen ein (Csuros und Csuros 2002; Lew 2008), sondern nur noch zur Herstellung anderer Verbindungen des Quecksilbers. Da es ein Oxidationsmittel ist, reagiert es teils heftig mit brennbaren organischen Chemikalien (Lewis 2008).

Kristallstruktur von Hg1−xCdxTe mit Hg- und Cd-Kationen gemischt (in gelb) sowie Telluridionen (in weiß) (Solid State 2008)

Da der photoelektromagnetische Effekt der Verbindung nahezu proportional zu der Stärke des angewandten Magnetfeldes ist, wäre ein Einsatz als Sensor in einfachen Magnetometern möglich (Von Ardenne 2005).

Bandlücke von Quecksilber-Cadmium-Tellurid als Funktion des Cadmiumanteils bei verschiedener Temperatur (Jaraalbe 2010)

Thermometer: Quecksilber benetzt Glas nicht und hat eine thermische Ausdehnung, die über einen weiten Bereich hinweg nahezu proportional zur Temperatur ist. Man verwendete es daher gerne in Flüssigkeits- und Kontaktthermometern bis herab zu einer Temperatur von −35 °C. Wegen seiner Giftigkeit ersetzt man es aber, wo immer es möglich ist, zunehmend durch niedrigschmelzende Legierungen (Galinstan), gefärbten Alkohol oder elektronische Thermometer. Für medizinische Anwendungen bestimmte Thermometer dürfen innerhalb der EU seit April 2009 kein Quecksilber mehr enthalten.

Manometer/Barometer: Bis heute dient Quecksilber oft als Manometerflüssigkeit. Bei Normaldruck (1 Atmosphäre) ist die Säule des Quecksilbers 760 mm hoch. Die Maßeinheiten für 1 mm sind: 1 mm = 1 torr (bis 1978) = 133,21 Pa = 1,33 mbar.

Quecksilberdampflampen: Diese gibt es in verschiedenen Auslegungsformen. Niederdrucklampen haben Innendrücke bis ca. 10 mbar und strahlen ohne zusätzlich eingebrachten Leuchtstoff nur wenig sichtbares Licht ab, aber dafür einen hohen Anteil an UV-Licht. Sie besitzen meist einen aus Quarzglas bestehenden Kolben und dienen beispielsweise zu Desinfektionszwecken. Leuchtstofflampen tragen zusätzlich an der inneren Glasoberfläche einen fluoreszierenden Leuchtstoff und vereinen sehr hohe Lichtausbeute mit Langlebigkeit. Die neben Neonröhren verwendeten Leuchtröhren sind meist Quecksilber-Niederdrucklampen mit Leuchtstoffen der jeweiligen Farbe und haben eine nochmals erhöhte Lebensdauer.

Mitteldrucklampen verwendet man in der Industrie zur Aushärtung bestimmter UV-reaktiver Klebstoffe, Lacke und Druckfarben. Hochdrucklampen dagegen weisen einen Betriebsdruck bis zu ca. 10 bar auf, der bereits nach kurzer Zeit aufgebaut wird. Diese Quecksilberdampf-Hochdrucklampen setzt man vielfach zur Straßen- und Industriebeleuchtung ein. Sie sind schon mit einer Zündelektrode ausgestattet, haben eine gute Lichtausbeute und senden blaugrünes Licht aus. Die Lichtausbeute beträgt bis zu 60 %, der Rest der erzeugten Energie geht als Abwärme verloren. In ihnen sind die Wolframelektroden nur wenige mm voneinander entfernt. Das im Kolben befindliche Quecksilber verdampft sehr schnell und erzeugt im Gaszustand das typische Lichtspektrum. Ein Ersatz für Quecksilber ist seit längerem Xenon, das in der Autoindustrie als Füllgas für Scheinwerferlampen benutzt wird.

Schalter: Dieser Einsatz ist fast nur noch von historischem Interesse. Quecksilber diente in ihnen lange Zeit als flüssiges und bewegliches Kontaktmedium für elektrischen Strom, ist aber seit 2005 in der EU für diese Anwendung nicht mehr zulässig. Die Funktion beruhte darauf, dass ein in einem Glasrohr befindlicher, beweglicher Quecksilbertropfen neigungsabhängig den elektrischen Kontakt zwischen zwei ins Glas eingeschmolzenen Metallstiften öffnet oder schließt. Derartige Schalter sind beispielsweise noch in alten Treppenlicht-Zeitschaltern oder in Thermostaten von Boilern enthalten.

Amalgam: Diese Legierungen des Quecksilbers mit anderen Metallen (Zinn etc.) verwendet man noch als Füllmittel für Zähne. Quecksilber zerstört auch Konstruktionen aus Magnesium, Aluminium und Zink durch Amalgambildung!

Desinfektions- und Heilmittel, Kosmetika: Früher waren organische Quecksilbersalze Wirkstoff zur Desinfektion von Wunden, sind aber nahezu vollständig aus diesen verbannt worden. Vom Ende des Mittelalters bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts diente die graue Quecksilbersalbe zur Behandlung der Syphilis (Zimmermann 1989). Bis in die 1990er-Jahre war Quecksilber-I-chlorid als Spermizid in Vaginal-Zäpfchen enthalten.

Elektrolyse: Im früher zur Produktion von Natronlauge und Chlor weit verbreiteten, heute in Ablösung befindlichen Amalgamverfahren band man das an der aus Quecksilber bestehenden Kathode entstandene Natrium in situ als Amalgam. Dieses wurde von Zeit zu Zeit abgeführt und durch frisches Quecksilber ersetzt. Das Amalgam zersetzte man in separaten Zellen mit Wasser wieder zu Natriumhydroxid und reinem Quecksilber.

Gewinnung edler Metalle: Oft nutzte man Quecksilber, um Edelmetalle in gediegener Form aus dem Erdreich in Form eines Amalgams zu „extrahieren“. Anschließend ließen wilde Schürfer – und lassen immer noch- das Quecksilber einfach verdunsten, wobei das reine Edelmetall dann zurück bleibt. Bei manchen südamerikanischen Fundorten ist die Umwelt des umliegenden Gebietes daher stark belastet.

Astronomie: Quecksilber dient als „flüssiger Spiegel“ in Teleskopen. Das Metall befindet sich in einem tellerförmigen, rotierenden Spiegelträger, wobei es sich auf dessen gesamter Fläche in dünner Schicht verteilt und einen fast perfekten Parabolspiegel bildet. Der wesentliche Nachteil ist, dass man die Spiegel nur horizontal ausrichten kann.

Die Amalgamprobe dient als qualitativer Nachweis für Quecksilber. Hält man ein Kupferblech in eine salpetersaure Lösung der Probe, so scheidet sich auf dem Kupfer ein silbriger, nicht entfernbarer Amalgamfleck ab. Im Unterschied zu Silber verflüchtigt sich dieser in der Flamme eines Bunsenbrenners. Auf einem vor die Brennerflamme gehaltenen Uhrglas kondensiert das verdampfte Quecksilber in Form kleiner Tröpfchen. Die Glührohrprobe funktioniert ähnlich. Man vermischt die zu analysierende Substanz mit derselben Menge an Natriumcarbonat und glüht das Gemisch im Abzug. Enthält die Probe Quecksilber, so scheidet sich dieses als metallischer Spiegel an der Wand des Reagenzglases ab.

Im qualitativen Trennungsgang ist Quecksilber sowohl in der Salzsäure- als auch in der Schwefelwasserstoff-Gruppe nachweisbar. Gibt man Salzsäure zu, so fällt Kalomel (Hg2Cl2) aus, das nach Zugabe von Ammoniaklösung zu Quecksilber und Quecksilber-II-amidochlorid disproportioniert. Einleiten von H2S dagegen fällt Quecksilber als schwarzen Zinnober (HgS) aus.

Mit Hilfe der AAS (Quarz- oder Grafitrohr) sind Quecksilberverbindungen bis zum Teil in extrem niedrigen Mengen nachweisbar (Flores et al. 2001; Lobinski und Marczenko 1997; Chen et al. 2009). In Verbindung mit der Kaltdampferzeugung konnte man eine Nachweisgrenze von 0,03 ng (!) erreichen. Bei der AES-MIP erfolgt die Detektion ebenfalls bei den Wellenlängen 253,65 nm und 247,85 nm; der bisherige Rekord steht bei einer absoluten Nachweisgrenze von 4,4 ng/g Probe. Die ICP-MS ist gerade bei Quecksilberorganylen sehr empfindlich und erreicht ähnlich niedrige Nachweisgrenzen (Craig et al. 1999; Frech et al. 2000). Bei der anodischen Stripping-Voltammetrie reichert man zunächst Quecksilber auf der aus Gold bestehenden Messelektrode an, wonach man das Quecksilber durch Anlegen einer Spannung wieder oxidiert. Der Stromfluss bei gegebener Spannung korreliert direkt mit der Menge an vorhandenem Quecksilber. Die Nachweisgrenze liegt auch hier im unteren einstelligen ng-Bereich (Clevenger et al. 1997; Salaun und van der Berg 2006).

Bei der Aufnahme über den Verdauungstrakt ist reines metallisches Quecksilber relativ ungefährlich, eingeatmete Dämpfe wirken aber stark toxisch. Am giftigsten sind organische Verbindungen des Quecksilbers, beispielsweise Dimethylquecksilber. Je nach Aufnahme sind sowohl eine akute als auch eine chronische Vergiftung möglich (Schweinsberg 2002).

Wirkung auf die Umwelt und Verbote: Norwegen verbot 2008, Schweden 2009 generell den Gebrauch von Quecksilber. Innerhalb der EU verfolgt man seit Januar 2005 eine „Gemeinschaftsstrategie für Quecksilber“, die eine Bewirtschaftung bestehender Mengen und den Schutz von Menschen vor Exposition vorsieht. Seit Inkrafttreten der EU-Verordnung über das Verbot der Ausfuhr von Quecksilber und bestimmten Verbindungen sowie die sichere Lagerung von Quecksilber vom 22. Oktober 2008 gilt es als gefährlicher Abfall und muss in unterirdische, gesicherte Lagerstätten verbracht werden. Der Export von Quecksilber oder quecksilberhaltigen Stoffen mit einer Konzentration von über 95 % Quecksilber in Nicht-EU-Staaten ist verboten.

Da auch die Vereinten Nationen Quecksilber als „global umweltschädlich“ einstufen, ist die Nachfrage nach Quecksilber stark zurückgegangen. Das im Januar 2013 von 140 Staaten ratifizierte Minamata-Übereinkommen regelt Produktion, Verwendung und Lagerung von Quecksilber und seinen Abfällen. Neue Produktionsstätten dürfen nicht mehr errichtet, bestehende müssen innerhalb einer Übergangszeit von 15 Jahren geschlossen werden. Trotzdem schätzt man, dass auch gegenwärtig noch >2000 t/a gasförmiges Quecksilber in die Atmosphäre entweichen und zudem noch erhebliche Mengen in Böden und Gewässern vorhanden sind (Chen et al. 2016; Streets et al. 2009).

Goldsucher sind für ein knappes Drittel der weltweit emittierten Menge an Quecksilber verantwortlich. Kohlekraftwerke stoßen jährlich mehr als 600 t des Elements aus; daran ist Deutschland aber nur mit einem Prozent beteiligt. Quecksilber sammelt sich auch im Schlamm von Kläranlagen und wird bei der Verhüttung von Buntmetallen, Blei und Zink in die Atmosphäre abgegeben (Watras und Huckabee 1994; Ebinghaus et al. 1999).

Das deutsche Umweltbundesamt empfiehlt seit einigen Jahren einen Grenzwert im Abgas von Kohlekraftwerken von 1 μg/m3 im Jahresmittel. Nach Expertenmeinung können diese Grenzwerte durch Ausrüstung der Kraftwerke mit spezieller Technik auch eingehalten werden.

-

H. W. Lee und L. L. Kinner, Systems and methods for removal of mercury and/or hydrochloric acid from gas streams using calcium containing particles (Graymont Pa Inc., WO 2019027622, veröffentlicht 7. Februar 2019)

-

M. Kramer und H. Reissner, Method for separation of mercury from washer suspensions (Andritz AG Maschinenfabrik, RS 57731 B1, veröffentlicht 31. Januar 2019)

-

N. R. Denny und J. V. Meier, Enhanced injection of mercury oxidants (Ecolab USA Inc., US 2019009210 A1, veröffentlicht 10. Januar 2019)

-

M. Abbott, Enzyme treatment of coal for mercury remediation (Nox II Ltd., US 2018362870 A1, veröffentlicht 20. Dezember 2018)

-

Z. Wang, Improved method of making a mercury sorbent (Amcol International Corporation, US 2018304229 A1, veröffentlicht 25. Oktober 2018)

-

Wojciechowski und M. Lang, UV mercury low-pressure lamp with amalgam deposit (Xylem IP Manufacturing sarl, CA 3029787 A1, veröffentlicht 11. Januar 2018)

5.4 Copernicium

Zunächst lehnte die IUPAC die Versuche als nicht ausreichend begründet ab, weil die Zerfallsdaten eines der in der Zerfallskette des Copernicium erscheinenden Nuklide (261104Rf) nicht eindeutig waren (Vogt et al. 2003). Dies konnte die GSI durch Vorlage neuer Befunde aber entkräften. 2009 erkannte die IUPAC schließlich der GSI die Entdeckung des neuen Elements und das Erstrecht auf dessen Benennung zu, für das das GSI schließlich den Namen Copernicium zu Ehren von Kopernikus vorschlug (Meija 2009; Barber et al. 2009). Dieser Name wurde am 19. Februar 2010 von der IUPAC offiziell akzeptiert.

Der europäische Astronom, Arzt und Domherr Nikolaus Kopernikus (* 19. Februar 1473 Thorn; † 24. Mai 1543 Frauenburg) besuchte zunächst die Sankt-Johannes-Schule in Thorn und von 1488 bis 1491 die höhere Schule. Zwischen 1491 und 1494 studierte er zusammen mit seinem Bruder Freie Künste an der Universität Krakau. 1495 erhielt Kopernikus den Ruf als Kanoniker an die Domschule in Frauenburg. Kurz darauf ging er nach Bologna, wo er ab 1496/1497 Rechtswissenschaften, Griechisch und Astronomie studierte. Dort wurde er mit einem Weltbild konfrontiert, in dem die Sonne als Abbild Gottes galt. 1500 verließ Kopernikus Bologna und begann nach kurzem Aufenthalt im Ermland erneut ein Studium in Italien, diesmal im Fach Medizin in Padua. Gleichzeitig war Kopernikus oft in Rom, dies in seiner Funktion als Bevollmächtigter des Frauenburger Domkapitels.

- a)

Die Erde dreht sich täglich einmal um ihre Achse.

- b)

Die Erde bewegt sich in einem Jahr einmal auf einer kreisförmigen Bahn um die Sonne.

- c)

Die übrigen Planeten bewegen sich ebenfalls auf kreisförmigen Bahnen um die Sonne.

Der bulgarische Atomphysiker Victor Ninov (* 1959 Sofia) studierte an der Universität Darmstadt, wo er 1992 auch promovierte. Im Rahmen seiner späteren Tätigkeit beim Darmstädter Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung war er an der Entdeckung der Elemente Darmstadtium, Roentgenium und Copernicium beteiligt. Später wechselte er zum Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) in Berkeley, USA, und arbeitet heute an der privaten University of the Pacific in Stockton, CA.

Ein von ihm und vielen anderen Wissenschaftlern im Jahr 1999 verfasster Bericht über eine angeblich erstmalige Darstellung von Nukliden des Livermoriums und Oganessons im LBNL enthielt Messdaten, die von diversen anderen Forscherteams einschließlich des LBNL selbst nicht reproduziert werden konnten, weshalb Ninov und seine Kollegen der Fälschung von Messdaten bezichtigt wurden. Die Publikation wurde im Jahr 2000 zurückgezogen, Ninov vom LBNL entlassen, wobei sich Ninov jedoch auf durch die damals verwendeten Apparaturen erzeugte Messfehler beruft. Darauf untersuchte man auch Ninovs frühere Berichte zur Entdeckung der Elemente Darmstadtium und Copernicium; hier aber waren fast alle Aufzeichnungen schlüssig, und man musste keine Veröffentlichung zurückziehen.

Physikalische Eigenschaften: Alle Isotope des Elements sind radioaktiv, bisher wurden Massenzahlen von 277 bis 283 berichtet. Die meisten erleiden α-Zerfall, manche auch spontane Kernspaltung. Die Halbwertszeiten sind sehr kurz, wobei die schwereren Isotope noch die stabileren sind (Halbwertszeit von 285112Cn: 29s). Die anderen Isotope zerfallen zur Hälfte in weniger als 0,1 s. Prognosen sagen für die noch nicht dargestellten Isotope 291112Cn und 293112Cn Halbwertszeiten von 1200 a (!) voraus.

Copernicium ist der letzte Vertreter der 6d-Serie und auch das schwerste Element der zweiten Nebengruppe. Die schon beim Quecksilber zu beobachtende relativistische Kontraktion der s-Elektronen der äußeren Schale sollte hier noch deutlich stärker ausgeprägt sein, weshalb man erwartet, dass Copernicium ein Edelmetall mit einem sehr hohen Normalpotenzial von +2,1 V für die Reaktion Cn2+ + 2 e- → Cn sein wird; dies mit einer ersten Ionisierungsenergie von 1155 kJ/mol, die fast gleich derjenigen eines Xenonatoms (1170,4 kJ/mol) ist. Da die intermetallischen Bindungen voraussichtlich sehr schwach sein werden, könnte Copernicium sehr flüchtig und bei Raumtemperatur sogar gasförmig sein (Oganessian 2001; Pitzer 1975). Es sollte jedoch ähnlich wie Quecksilber „amalgamartige“, wenngleich instabile Legierungen mit Platinmetallen, Silber und Gold bilden.

Vorkommen, physikalische und chemische Eigenschaften von Copernicium

|

Symbol: |

Cn | ||

|

Ordnungszahl: |

112 | ||

|

CAS-Nr.: |

54084-26-3 | ||

|

Aussehen: |

---- | ||

|

Entdecker, Jahr |

Hofmann, Ninov et al. (Deutschland), 1996 | ||

|

Wichtige Isotope [natürliches Vorkommen (%)] |

Halbwertszeit |

Zerfallsart, -produkt | |

|

283112Cn (synthetisch) |

4 s |

α > 279110Ds | |

|

285112Cn (synthetisch) |

29 s |

α > 281110Ds ♦ SF | |

|

Massenanteil in der Erdhülle (ppm): |

----- | ||

|

Atommasse (u): |

(285) | ||

|

Elektronegativität (Pauling ♦ Allred&Rochow ♦ Mulliken) |

Keine Angabe | ||

|

Atomradius (berechnet) (pm): |

147* | ||

|

Van der Waals-Radius (pm): |

Keine Angabe | ||

|

Kovalenter Radius (pm): |

122* | ||

|

Elektronenkonfiguration: |

[Rn] 5f14 6d10 7s2 | ||

|

Ionisierungsenergie (kJ/mol), erste ♦ zweite ♦ dritte: |

1155 ♦ 2170 ♦ 3164* | ||

|

Magnetische Volumensuszeptibilität: |

Keine Angabe | ||

|

Magnetismus: |

Diamagnetisch* | ||

|

Kristallsystem: |

Hexagonal-dichtest* | ||

|

Elektrische Leitfähigkeit ([A/(V ∙ m)], bei 300 K): |

Keine Angabe | ||

|

Dichte (g/cm3, bei 293,15 K) |

23,7* | ||

|

Molares Volumen (m3/mol, im festen Zustand): |

12,03 ∙ 10−6 | ||

|

Wärmeleitfähigkeit [W/(m ∙ K)]: |

Keine Angabe | ||

|

Spezifische Wärme [J/(mol ∙ K)]: |

Keine Angabe | ||

|

Schmelzpunkt (°C ♦ K): |

Keine Angabe | ||

|

Schmelzwärme (kJ/mol) |

Keine Angabe | ||

|

Siedepunkt (°C ♦ K): |

84 (+112/−108) ♦ 357 (+112/−108)* | ||

|

Verdampfungswärme (kJ/mol): |

Keine Angabe | ||

Chemische Eigenschaften: Die Bildung starker intermetallischer Bindungen, beispielsweise zu Kupfer, Palladium, Platin, Silber und Gold ist möglich. Das Cn2+-Ion sollte eher durch Abgabe von 6d- als von 7s-Elektronen gebildet werden. Ionisiertes Copernicium sollte sich trotzdem ungefähr wie ein Übergangsmetallion verhalten, auch in einem möglichen Oxidationszustand +4. Ein dem zweiatomigen Ion Hg22+ analoges Cn22+ ist Berechnungen zufolge vermutlich instabil. Man erwartet, dass sich Copernicium-II-fluorid (CnF2) leicht in die Elemente zersetzt. Halogenokomplexe sollten existieren. Die Existenz eines Copernicium-IV-fluorids erscheint Berechnungen zufolge zweifelhaft (Brändas und Kryachko 2013, S. 348).