5

Amour et mariage au XVIIIe siècle

De l’amour, il est constamment question dans la littérature occidentale, au moins depuis le XIIe siècle. Mais cet amour, sauf exceptions remarquées, n’était jamais un amour conjugal, et rarement même préconjugal. Dans les milieux sociaux concernés par la littérature amoureuse, les familles étaient soucieuses de la légitimité de leurs héritiers, et l’amour n’était toléré que dans la mesure où il était infécond. Cela ne signifie pas forcément que l’on ne tolérait que l’amour platonique. En tout cas, l’Église et les personnes dévotes ont généralement condamné cet « amour profane » parce qu’elles le jugeaient « fol », « sensuel », « charnel », contradictoire à l’amour sacré1.

Le mariage, d’autre part, avait pour fonction — non seulement chez les rois et les princes, mais à tous les niveaux de la société — d’allier deux familles et de leur permettre de se perpétuer, plus que de satisfaire l’amour de deux jeunes gens. Même dans le mariage paysan, les considérations matérielles et les considérations de prestige social étaient fondamentales lors du choix d’un conjoint. Aussi la morale se souciait-elle assez peu de savoir si les époux éprouvaient de l’amour l’un pour l’autre : elle exigeait seulement qu’ils satisfassent exactement à leurs devoirs conjugaux. Et lorsqu’elle s’intéressait à leur amour, c’était plutôt pour en condamner les excès2.

Il est clair que cette situation a changé. Aujourd’hui, personne ne paraît douter de la sainteté de l’amour — et surtout pas l’Église catholique — du moins lorsqu’il s’agit d’un amour « véritable », qui intéresse à la fois l’esprit, le cœur et la sexualité. Notre société n’accepte plus l’idée que l’on puisse se marier — ni même rester marié — sans désir et sans amour. Et, inversement, le mariage nous semble tellement l’aboutissement nécessaire de l’amour que, de plus en plus, les amours adultères mènent au divorce et à un remariage.

Un certain rapprochement entre l’amour et le mariage s’est opéré au XVIIIe siècle, au moins dans les élites sociales. Aujourd’hui, je voudrais seulement présenter quelques indices de ce rapprochement au niveau de l’idéologie dominante, bien qu’il soit difficile d’en conclure, en l’état actuel des recherches, que le comportement des élites a réellement changé au XVIIIe siècle. Quant aux comportements populaires, il n’est pas impossible qu’ils aient évolué en sens inverse. C’est la question que j’aborderai dans une seconde partie.

Amour et mariage dans la culture dominante

LE TÉMOIGNAGE DES TITRES D’OUVRAGES

Considérons, pour commencer, les titres des livres — au nombre de quarante-cinq mille environ — pour lesquels un privilège ou une permission tacite a été demandé à l’administration de la Librairie entre 1723 et 1789. Ces titres ont été analysés par ordinateur3, et nous pouvons ainsi connaître sans beaucoup d’efforts la fréquence d’emploi et les associations de tous les mots qui les composent. Cette première démarche m’amène à faire trois constatations.

Premièrement, les allusions à l’amour et au mariage sont fréquentes :

Amour | se rencontre dans | 367 titres |

Amoureux(se) | 38 | |

Aimer, Aimable, | 39 | |

Amant(s) | 35 | |

Affection, Affectueux, | 35 | |

Cœur(s) | 208 | |

Désir(s) | 15 | |

Passion (s) | 18 | |

Plaisir(s) | 69 | |

Sentiment(s) | 179 | |

Sentimental | 17 |

D’une étude que j’avais faite sur le vocabulaire des titres aux XVIe et XXe siècles4, je retire l’impression que la fréquence d’emploi du mot « amour » est une constante sur cinq siècles. En revanche, il y a eu, depuis le XVIe siècle, une multiplication considérable des emplois de « cœur » et une montée irrésistible de la notion de « sentiment », qui n’existait pas encore à la fin du XVIe siècle5. Ce n’est même qu’en 1785, vers la fin de notre époque, que le mot « sentimental » apparaît dans la série des titres d’ouvrages — d’abord lié, il est vrai, au mot « voyage », à cause du succès du Voyage sentimental de Mr. Yorick.

Quant au vocabulaire relatif au mariage, lui aussi est bien représenté dans les titres du XVIIIe siècle. Mais, à première vue, il ne semble l’être ni plus ni moins qu’au XVIe et au XXe siècle :

Mariage | se trouve dans | 143 titres |

Mari(s) | 21 | |

Marié(e)(s) | 12 | |

Époux (se), Épouser | 26 | |

Conjoints, Conjugal | 13 |

Deuxièmement, les rencontres entre les vocabulaires de l’amour et du mariage sont rares. On ne trouve, en effet, aucune allusion au mariage ni aux relations conjugales dans les trente-huit titres employant le mot « amoureux » ; ni dans les trente-neuf employant « aimer » ou « aimable » ; ni dans les trente-cinq employant « amant(s) » ; ni dans les trente-cinq employant « affection (s) » ou « affectueux » ; ni dans les deux cent huit employant « cœur(s) » ; ni dans les quinze employant « désir(s) » ; ni dans les dix-huit employant « passions(s) » ; ni dans les soixante-neuf employant « plaisir(s) » ; ni dans les cent soixante-dix-neuf employant « sentiment(s) ».

S’il existe des rencontres entre certains mots relatifs au mariage et certains mots relatifs aux sentiments, cela ne représente jamais qu’une faible proportion des titres utilisant ces mots. Sur trois cent soixante-sept titres utilisant le mot « amour », treize seulement font allusion au mariage, soit 3,8 % ; sur dix-sept titres utilisant « sentimental », un seulement l’applique au contexte conjugal, soit 5,9 %. Réciproquement, on ne trouve, sauf exception, qu’une faible proportion des titres utilisant un mot du vocabulaire matrimonial qui fasse allusion aux sentiments : sur les cent quarante-trois titres où « mariage » apparaît, quatre seulement font allusion aux sentiments, soit 2,8 % ; sur les vingt et un titres où apparaît « mari(s) », deux seulement font allusion aux sentiments, soit 9,5 %. Le cas du mot « conjugal » est donc exceptionnel puisque, sur dix titres qui l’utilisent, six l’emploient en association avec « amour », soit 60 %.

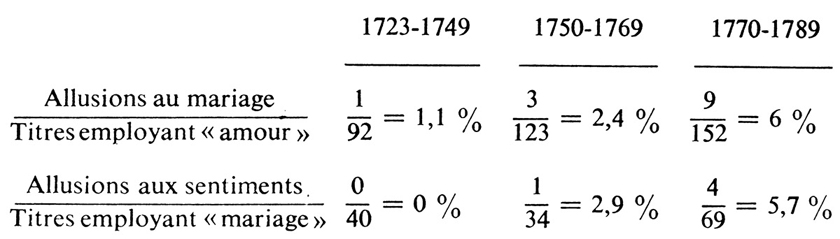

Troisièmement, ces rencontres entre les vocabulaires de l’amour et du mariage se sont multipliées au cours du siècle, comme en témoigne le tableau suivant :

On peut tirer une conclusion analogue de l’histoire, au niveau des titres, de l’expression « amour conjugal ». Avant 1770, pendant quarante-sept ans, elle n’est apparue que dans un seul titre. Encore est-ce le titre d’un livre de médecine — la Génération de l’homme ou le Tableau de l’amour conjugal (1731) — qui ne semble pas faire allusion au contenu sentimental de cet amour, mais seulement à son aspect charnel. Après 1770 au contraire, soit pendant vingt ans, l’expression apparaît dans cinq titres d’ouvrages littéraires qui paraissent, eux, s’intéresser à l’aspect sentimental de cet amour :

1772 : Sophie ou l’Amour conjugal, drame en cinq actes imité de l’anglois

1775 : Arsace ou De l’amour conjugal, roman oriental

1780 : L’amour conjugal

1785 : Anecdotes intéressantes de l’amour conjugal

1786 : L’Amour conjugal aux abois, anecdote revue et exposée avec précision, par Maître Poulain.

Il faut remarquer, dans les deux premiers titres, le clin d’œil à l’anglomanie, d’une part, et à la mode des histoires orientales, d’autre part. Sans doute les références à l’Angleterre et à l’Orient étaient-elles nécessaires pour faire passer une marchandise à laquelle le public français n’était pas encore habitué. J’ai d’ailleurs l’impression que les Anglais pratiquaient réellement l’amour conjugal ou s’y intéressaient depuis longtemps — nombre d’ouvrages anglais et de voyageurs français en témoignent — et il n’est pas exclu que sa vogue en France à la fin du XVIIIe siècle soit un des effets de l’anglomanie.

REMARQUES SUR L’AMOUR CONJUGAL

La notion d’amour conjugal n’est pas une création du XVIIIe siècle, c’est évident. On la trouve déjà — sous la rubrique AMOUR et sous la rubrique CONJUGAL — dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie française, en 1694. Avant, déjà, Thomas Corneille l’avait employée ; et, dès le Moyen Age, les théologiens en ont parlé, en latin pour la plupart, il est vrai. De son apparition dans les titres d’ouvrages après 1770, je tire seulement la conclusion qu’il y a eu, dans les élites de ce temps, un engouement pour l’amour conjugal. Cet engouement était assez fort pour que quelques éditeurs prennent le risque de consacrer des livres à ce sujet, chose qu’ils ne paraissent pas avoir osé auparavant — à une exception près.

Il faut, d’autre part, souligner que, jusqu’aux années 1770, les moralistes catholiques eux-mêmes s’étaient peu intéressés à ce sentiment lorsqu’ils traitaient du mariage ou de l’amour. De dix-huit catéchismes publiés entre le concile de Trente et la fin du XVIIIe siècle, je n’en ai trouvé qu’un qui prescrivait aux conjoints de s’aimer : le catéchisme du diocèse de Blois, publié en 17786. Ce n’est sans doute pas par hasard si lui aussi est postérieur à 1770. C’était alors une nouveauté, me semble-t-il, d’exiger des conjoints autre chose que des marques extérieures de bienveillance ou de respect et l’observation scrupuleuse des devoirs de leur état. Même si l’Église catholique est pour quelque chose dans cette nouveauté, c’est indirectement, par le biais de la chasse aux mauvais sentiments et de l’examen de conscience imposé aux fidèles aux XVIIe et XVIIIe siècles7. Entre 1770 et 1789, en tout cas, ce n’est pas elle qui proclame le plus nettement cette exigence : aucun des livres dont le titre évoque l’amour conjugal n’est un livre de morale catholique.

Dans la série des catéchismes, d’ailleurs, le seul qui ait prêché vigoureusement l’amour conjugal n’a rien de catholique lui non plus. Ce Catéchisme de la morale… à l’usage de la jeunesse, publié à Bruxelles en 1785, a le langage des philosophes et leur emprunte la plupart de ses idées. Tout son premier chapitre est consacré à l’amour, terme qui « signifie en général toute affection qui a son principe dans la nature ; et qui entraîne, pour ainsi dire malgré soi, vers l’objet aimé ». Il distingue plusieurs sortes d’amour : l’amour paternel, l’amour maternel, l’amour filial, l’amour conjugal, qui tous doivent vérifier cette définition générale. L’amour conjugal est le premier de tous : « Celui qui a d’abord et qui doit conserver l’empire le plus absolu sur le cœur. »

Il n’est pourtant pas sûr qu’en cette fin du XVIIIe siècle l’opinion éclairée se soit fait de l’amour conjugal l’idée que nous nous en faisons aujourd’hui. Nous rêvons en effet que les époux soient animés par l’amour. Or l’auteur du Catéchisme de la morale de 1785 n’entendait pas parler de cette passion. « Nous ne dirons rien, écrit-il, du penchant que la nature donne à un sexe pour l’autre ; sentiment doux et terrible qu’on peut se demander si l’Être suprême a imprimé aux hommes dans sa faveur ou dans sa colère, qui fait le bonheur de tous les êtres et le malheur de l’homme… qui, s’il adoucit quelquefois les âmes féroces, dégrade encore plus sûrement les âmes faibles ; plaisir le plus séduisant de tous, mais dont la nature elle-même qui nous le présente, semble avoir voulu nous éloigner par les écueils dont elle l’a environné, et auquel le sage renonce pour éviter les maux innombrables qu’il traîne à sa suite. » On pouvait donc, en ce temps, être favorable à l’amour conjugal et plus que réticent vis-à-vis de l’Amour. C’est qu’on imaginait l’amour conjugal comme une passion domestiquée, un sentiment tendre et raisonnable, on disait même parfois « un devoir », comme les théologiens : « Le nœud sacré du mariage fait à deux époux un devoir strict de s’aimer… Donnez du corps à cet amour en le fondant sur la vertu. S’il n’avait d’autre objet que la beauté, les grâces et la jeunesse… il passerait bientôt comme elles ; mais s’il est attaché aux qualités du cœur et de l’esprit, il est à l’épreuve du temps. » Pour que l’amour conjugal fût autre chose qu’un devoir, il eût fallu pouvoir se marier par amour.

LE MARIAGE D’AMOUR

L’auteur du Catéchisme de 1785 l’a bien senti : « Quel enfer que la vie de deux époux désunis ! Pour vivre heureux sous le joug de l’hymen, ne vous y engagez pas sans être aîmé. » Et plus loin : « C’est une espèce de rapt qu’un mariage contracté sans tendresse ; la personne n’appartient, suivant l’instinct naturel, qu’à celui qui en possède le cœur. On ne devrait recevoir les dons de l’Hymen que des mains de l’Amour : les acquérir autrement, c’est proprement les usurper. »

Bien sûr, rien ne prouve que ce Catéchisme anonyme exprime en cela l’opinion unanime des élites de son temps. Même si beaucoup de textes sont allés dans le même sens, il y en avait aussi d’hostiles au mariage d’amour. Les titres étudiés nous en révèlent au moins un, deux peut-être, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : c’est, en 1754, les Engagements rompus par l’amour ou Aventures du sieur de Cormandières, et surtout, en 1787, les Dangers d’un amour illicite ou le Mariage mal assorti, tiré de la vie du Cte de C., histoire véritable. Il est clair qu’on a écrit contre le mariage d’amour jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et jusque fort avant dans le XIXe. Mais il me paraît clair aussi que quelque chose a changé, au cours du XVIIIe siècle, dans l’attitude des élites face au mariage d’amour : aucun auteur des XVIe et XVIIe siècles, à ma connaissance, n’avait pris sa défense, tandis que nombreux sont, dans la seconde moitié du XVIIIe, ceux qui en vantent les mérites.

D’un autre côté, nous savons que le mariage d’amour a triomphé au XXe siècle, et, même s’il y a eu parfois des phases de réaction, il semble que le processus commencé au XVIIIe siècle se soit dans l’ensemble poursuivi au XIXe. La série des éditions successives du Dictionnaire de l’Académie française conforte d’ailleurs cette hypothèse. Ce n’est qu’à partir de l’an VI qu’apparaît dans l’article MARIAGE l’expression « mariage d’inclination », expression qu’on avait jusque-là jugé inutile d’indiquer. Plus significatif sans doute, le fait qu’en 1835 apparaissent après le mariage d’inclination les mariages « de convenance », « de raison », « d’intérêt » qui sont ainsi, en quelque sorte, montrés du doigt. Dans le complément de 1876, l’Académie éprouve le besoin de définir ces trois expressions et de conclure qu’elles « s’emploient par opposition à mariage d’inclination », celui-ci devenant ainsi un point de référence que l’on n’éprouvait pourtant pas le besoin de définir. C’est vraisemblablement qu’en ces débuts de la IIIe République le mariage d’inclination était en train de triompher dans l’idéologie bourgeoise, voire même dans la pratique.

On n’en était pas encore là à la veille de la Révolution. Les auteurs mêmes qui militaient en faveur du mariage d’amour justifiaient, à l’aide d’une rhétorique nouvelle, les vieux édits interdisant aux jeunes gens de se marier sans le consentement de leurs parents. Écoutons une dernière fois le Catéchisme de 1785 : « Il est juste cependant qu’un enfant qui n’est point capable de discernement ne soit pas libre de se lier, sans l’autorité de ses parents, par un nœud indissoluble. Ce seroit, de la part de ceux-ci, une inhumanité révoltante que de l’abandonner à l’inconsidération et à la témérité, trop ordinaires à son âge, quand il s’agit de décider, par un mariage, du bonheur ou du malheur de sa vie. Ses tuteurs naturels peuvent, sans qu’il puisse s’en plaindre, empêcher qu’il ne s’y engage, ou reculer son engagement, s’ils le jugent indigne de lui ou précipité. Bien entendu qu’ils doivent y donner les mains lorsqu’il se présente sortable. » Il ne s’agit plus, ici, de savoir si l’amour du jeune homme est fondé sur les vertus de la jeune fille ou seulement sur son sex-appeal : c’est aux convenances sociales que renvoie le mot « sortable ». Les lois des XVIe et XVIIe siècles avaient proscrit les mariages d’amour dans la mesure où ils constituaient un risque de bouleversement social. Les auteurs du XVIIIe en vantent les mérites, à condition que, dans l’aveuglement de la jeunesse, on n’aille pas s’amouracher d’une personne de rang inférieur. Il ne leur était pas possible d’aller plus loin, parce que le rang de chaque individu dans la société restait tributaire des biens qu’il héritait de ses parents et de ceux que lui apportait son mariage. Le mariage d’amour ne pourra être admis sans réticence que lorsque l’essentiel du capital hérité sera devenu culturel. Il est toujours rare, dans la France d’aujourd’hui, que des conjoints ne soient pas de même origine sociale : une enquête récente l’a montré8. Et, pourtant, le mariage d’amour y est de règle. C’est que non seulement on a plus de chances de rencontrer des gens de son milieu, mais aussi qu’on a plus de chances de les aimer, parce que la similitude des cultures favorise les affinités spirituelles. C’est aujourd’hui un même facteur, l’éducation entendue en son sens le plus large, qui fixe la place de l’individu dans la hiérarchie sociale, et qui façonne son aptitude à aimer un certain type de personne. Au XVIIIe siècle au contraire, les contradictions étaient fortes — plus fortes qu’à nulle autre époque, peut-être — entre l’aptitude à être aimé que l’éducation donnait, et le statut social qui restait essentiellement tributaire de la naissance et de la fortune. Il n’est donc pas impossible que ce siècle qui a mis l’amour conjugal à la mode ait été aussi celui où le plus de femmes nobles et bourgeoises n’ont trouvé l’amour que dans les bras d’un amant.

Amour et mariage dans la pratique populaire

LES CARACTÉRISTIQUES TRADITIONNELLES

Dans la culture paysanne, la notion d’amour existait bien avant le XVIIIe siècle. Mais elle était restée active, alors qu’au cours du XVIIe siècle, dans la culture dominante, elle est devenue de plus en plus passive. Encore au XIXe siècle, proverbes et chansons paysannes parlent de l’amour comme de quelque chose qui se fait plutôt que de quelque chose que l’on ressent. Ainsi, dans une ancienne chanson toujours en usage au XIXe siècle, dans le pays de Montbéliard, un paysan dit au galant qui lui demandait la main de sa fille :

Ma fille est encore trop jeunette

Encore trop jeunette d’un an

Faites l’amour en attendant.

« Faire l’amour », cela signifiait « faire la cour ». Cette signification n’est pas douteuse, mais on a bien des raisons de penser que cette cour ne se bornait pas à des visites de courtoisie, et ne restait pas sur un plan purement spirituel : le garçon et la fille se témoignaient physiquement leur sympathie par des bourrades, des claques, des pincements, des torsions de bras et des serrements de mains — que les folkloristes du XIXe siècle ont décrits avec surprise et ironie —, mais aussi, sans doute, par des baisers et des caresses qui leur donnaient un plaisir non négligeable, si j’en crois les descriptions détaillées qu’on a fait, au début du XXe siècle, de la plus vivace des anciennes coutumes de fréquentation, le « maraîchinage vendéen9 ».

Il est curieux que l’expression « faire l’amour » désigne aujourd’hui essentiellement l’accouplement. Car le coït complet paraît avoir été le seul plaisir sexuel qui — dans la tradition paysanne comme dans la tradition courtoise — appartenait au mariage et non à l’amour. De là à dire que les paysans des XVIIe et XVIIIe siècles — ou les grandes dames du Moyen Age — faisaient l’amour de manière toute platonique, il y a un grand pas qu’il serait imprudent de franchir.

La grande différence entre l’amour paysan et l’amour courtois consiste en ce qu’on faisait celui-ci à des femmes mariées — à qui la morale noble demandait essentiellement de ne pas donner à leurs maris d’enfants illégitimes —, tandis que les paysans ne faisaient l’amour qu’à des filles à marier, en attendant de les épouser, ou du moins d’épouser l’une d’elles. Il y avait donc entre amour et mariage une liaison plus étroite dans la tradition paysanne que dans la tradition courtoise.

Cependant, la distance est grande entre l’ancien mariage paysan et notre mariage d’amour. Plus libres de choisir leurs conjoints que ne l’étaient les jeunes nobles et les jeunes bourgeois, les paysans étaient pourtant, en cette affaire, plus soumis que nous à l’autorité de leurs parents. Et s’ils pouvaient, plus que les jeunes gens des élites sociales, suivre leur inclination, il leur fallait aussi compter avec toutes sortes d’impératifs économiques et sociaux. Les folkloristes du XIXe siècle ont longuement décrit — par exemple en Auvergne ou en Bretagne — les marchandages entre chefs de famille qui précédaient nécessairement l’accord matrimonial ; et les dossiers de dispense de parenté du XVIIIe siècle révèlent aussi les contraintes matérielles qui pesaient sur le mariage paysan, même dans une région aussi libérale et favorable au mariage d’inclination que la Normandie10.

Dernier trait, vraisemblablement lié au précédent : le temps des amours, chez les paysans, finissait avec le mariage. Tous les observateurs, au début du XIXe siècle, s’étonnaient de la rudesse des ruraux envers leurs femmes, autant que de la liberté laissée aux filles avant le mariage. Je ne veux pas dire qu’un paysan n’était jamais amoureux de sa femme : nous avons nombre d’anecdotes — par exemple de Rétif de La Bretonne — qui prouvent qu’il leur arrivait de l’être, surtout dans les premières années du mariage. Mais, alors qu’au temps des amours la fille était reine, libre au moins d’accorder ou de refuser baisers et caresses, elle devenait, une fois mariée, esclave de son mari, qui était en droit d’exiger d’elle du plaisir — entre beaucoup d’autres choses — par la force et les coups plutôt que « par amour ». En cela, la grande opposition entre amour et mariage, qui avait existé dans la tradition courtoise mais était en train de disparaître du comportement des élites, s’est conservée au XVIIIe et XIXe siècles dans la culture et les comportements paysans.

ÉVOLUTIONS

S’il est relativement facile de caractériser ces comportements paysans par rapport au nôtre et par rapport à celui des élites du temps, il est beaucoup plus difficile d’étudier leur évolution, en particulier au cours du seul XVIIIe siècle. Certains indices suggèrent que la pratique paysanne de l’amour et du mariage a évolué dans le même sens que celle des élites, quoique moins rapidement sans doute ; d’autres qu’elle a évolué en sens inverse.

Dans les procès en rupture de promesses de mariage portés devant l’officialité de Troyes durant la seconde moitié du XVIIe siècle, on invoquait presque toujours le manque d’inclination ou le refroidissement de « l’amitié » pour rompre des engagements devenus importuns, et cet argument était toujours entendu par le tribunal. Au début du XVIe siècle, au contraire, le tribunal était totalement insensible à cet argument et les plaideurs y avaient rarement recours. Faut-il en conclure que les paysans ni les juges n’acceptent plus au XVIIe siècle des mariages sans amour qui paraissaient tout à fait valables au début du XVIe ? Mais, d’un autre côté, les jeunes gens avaient la possibilité sinon le droit, au Moyen Age et au début du XVIe siècle, de se marier clandestinement contre la volonté de leurs parents, et pouvaient ainsi — même après coup — faire échec aux plans matrimoniaux de ceux-ci, faire rompre les fiançailles les plus solennelles et obtenir d’être mariés en face d’église avec celui ou celle à qui elle ou il s’était secrètement promis. Après le concile de Trente, et surtout dans la seconde moitié du XVIIe siècle, ces promesses clandestines n’ont plus aucune valeur, et les jeunes gens ne peuvent plus épouser qui ils aiment contre la volonté de leurs parents — du moins avant l’âge de vingt-cinq ou trente ans. Au total, on ne peut dire s’il y avait plus ou moins de mariages d’amour aux XVII et XVIIIe siècles qu’au Moyen Age et au début du XVIe11.

De l’étude des sacs à procès du parlement de Toulouse, Yves Castan retire l’impression que les jeunes gens du Languedoc se sont conduits beaucoup plus librement au XVIIIe siècle qu’au XVIIe, et qu’en particulier ils ont eu plus d’initiative dans le choix de leur conjoint12. Mais, d’un autre côté, nous savons que dans les Pyrénées, en Savoie, en Champagne, et sans doute dans beaucoup d’autres régions, les réformateurs catholiques ont déclaré une guerre sans merci aux traditionnelles coutumes de fréquentation, et les ont finalement fait disparaître. Au XVIIIe siècle, en Champagne, la liberté de fréquenter les filles dans les « escraignes », supprimée par l’évêque de Troyes sous peine d’excommunication en 1680, n’aurait pas reparu13. La coutume savoyarde de l’« albergement » — qui autorisait les filles à admettre dans leur lit, pour y finir la nuit, l’un des galants qui étaient venus faire la veillée chez elles — a été interdite sous peine d’excommunication dès 1609 et a peu à peu disparu entre cette date et 182014. Dans le comté de Montbéliard, où il existait une coutume analogue, nous savons que c’est en 1772 que les autorités civiles l’ont trouvée insupportable. Mais les paysans de cette région ont lutté pour conserver les anciennes libertés de fréquentation prénuptiale et elles survivaient encore à la fin du XIXe siècle15.

L’étude des déclarations de grossesse et des conceptions prénuptiales aboutit à des observations contradictoires d’une région à une autre, et les faits constatés sont, d’autre part, d’interprétation ambiguë. A Nantes, la proportion des filles engrossées sous promesse de mariage, qui était de 63 % en 1726-1736, serait passée à 73 % en 1757-1766 et à 89 % en 1780-1787. Indication concordante : la proportion des relations d’égalité augmente au cours du siècle, à Nantes, à Aix-en-Provence16, etc. Mais cela ne se retrouve pas partout : à Carcassonne, une étude en cours révèle qu’une proportion de plus en plus faible de déclarantes avaient été séduites par un homme de leur milieu, et qu’elles ont fait de moins en moins état de promesses de mariage. C’est apparemment que, dans cette région de Carcassonne, au contraire de ce qui se passait à Nantes ou à Aix, le fossé s’est élargi entre l’amour et le mariage. Mais cela pourrait aussi signifier que, lorsqu’elles avaient été séduites par un homme de leur milieu et qu’il leur avait fait des promesses de mariage, ces promesses ont été de plus en plus tenues, de sorte qu’une proportion croissante des filles engrossées hors mariage, pouvant épouser leur séducteur avant la naissance de l’enfant, n’avaient plus à déclarer leur grossesse et échappaient ainsi à l’enregistrement.

De fait, on note un peu partout en France une multiplication des conceptions prénuptiales. L’évolution de leur répartition entre les neuf mois précédant les noces suggère que cette multiplication ne témoigne pas d’une plus grande impatience des fiancés à jouir des droits du mariage : elle indique qu’une plus forte proportion des mariages ont été décidés après que la fille a été engrossée — et, vraisemblablement, en raison de sa grossesse. En d’autres termes, on pourrait dire que cela prouve la multiplication des mariages décidés par amour17.

Pourtant, n’oublions pas de remarquer que cet essor des conceptions prénuptiales est perceptible dès le XVIIe siècle18, c’est-à-dire après que les rois de France ont édicté toute une série de lois pour empêcher les enfants de famille de se marier contre la volonté de leurs parents. S’il y a une relation entre ces faits, de quelle nature est-elle ? La multiplication des conceptions prénuptiales prouve-t-elle seulement la réalité du péril que les lois royales tentaient d’endiguer, à savoir l’indocilité croissante des jeunes gens. Ou ne serait-elle pas plutôt la parade que les jeunes gens ont trouvée à la tyrannie croissante de leurs parents ? Nous savons, en effet, que certaines filles se faisaient volontairement engrosser par leurs amants afin d’obliger leurs parents à leur permettre de les épouser. Nous savons aussi qu’avant le XVIIe siècle elles pouvaient épouser leur amoureux par un simple échange de promesses de mariage devant témoins, moyen que le concile de Trente et les lois royales leur ont enlevé. L’essor des conceptions prénuptiales pourrait donc témoigner seulement de la résistance du mariage d’amour aux progrès du mariage arrangé par les parents, comme la multiplication des révoltes populaires au XVIIe siècle témoigne d’une vaine résistance à la montée de l’absolutisme monarchique.

Cette hypothèse, encore invérifiée et peut-être invérifiable statistiquement, est d’autant plus vraisemblable que, dès le milieu du XVIIe siècle dans les villes, et à partir du milieu du XVIIIe dans les campagnes, le taux d’illégitimité des naissances a commencé à croître, pour devenir considérable au milieu du XIXe siècle. Or cela veut clairement dire qu’un nombre toujours croissant de filles du peuple n’ont pu épouser le garçon qu’elles avaient « aimé » — si vous me permettez de donner ici au verbe « aimer » son sens le plus charnel.

L’élargissement de la distance entre amour et mariage, dans la pratique populaire, pourrait s’expliquer par une évolution démographique et économique de plus en plus défavorable au mariage. Certains démographes paraissent accepter cette hypothèse, qui reste cependant difficile à démontrer, l’âge moyen au mariage et le taux de célibat n’ayant pas cru partout en même temps que le taux d’illégitimité. La croissance de celui-ci, d’autre part, doit certainement quelque chose à l’évolution des lois et de la pratique judiciaire : du début du XVIe siècle au Code Napoléon, les filles-mères ont été de plus en plus désarmées face à leurs séducteurs19. Cela n’est pas douteux. La seule difficulté est de mesurer l’impact de cette évolution juridique sur l’illégitimité.

Enfin, la croissance de l’illégitimité pourrait ainsi résulter de la déstructuration des comportements traditionnels. Dans les villes où elles étaient de plus en plus nombreuses à venir chercher du travail, les filles de la campagne n’ont pas trouvé les mêmes protections que dans leurs villages face au désir et à la muflerie des hommes : ceux qui leur « faisaient l’amour » sous promesses plus ou moins explicites de mariage n’étaient pas contraints de les tenir comme ils l’étaient le plus souvent dans les villages20. D’autre part, dans leurs villages mêmes, plus l’ancienne manière de « faire l’amour » avait été persécutée par l’Église ou par l’État, plus les filles devaient se cacher pour le faire ; et moins elles pouvaient donc compter sur leurs compagnes ou sur les autres garçons du village pour empêcher leur amoureux d’aller trop loin. Ce n’est sûrement pas par hasard que la région de France où les anciennes libertés se sont conservées le plus tard — la Vendée — a été aussi le département de France qui a eu le taux d’illégitimité le plus faible au XIXe siècle : c’est que là les jeunes filles ne se livraient à leurs amours qu’en public ou presque.

Il est vrai que, dans d’autres régions, les anciennes coutumes avaient autorisé les amoureux à s’isoler : ainsi en Savoie ou dans le comté de Montbéliard. Mais alors elles obligeaient le garçon à promettre à la fille de respecter sa virginité, et malgré quelques manquements que les réformateurs catholiques ou protestants ont soulignés, il est vraisemblable qu’il tenait généralement sa promesse. Au contraire, lorsque tous les plaisirs de l’amour ont été interdits aux jeunes gens, ceux qui ne se résignaient pas à la chasteté ont adopté un comportement transgressif qui n’épargnait plus la virginité de leur maîtresse21.

Quoi qu’il en soit de la valeur de ces explications, il reste que la multiplication des conceptions prénuptiales n’est pas une preuve indiscutable de l’essor du mariage d’amour ; et que l’augmentation du taux d’illégitimité des naissances signifie incontestablement que la distance s’est accrue entre l’amour et le mariage. J’ai donc, en l’état actuel des recherches, de fortes raisons de douter que les comportements populaires, au XVIIIe siècle, aient pu évoluer dans le même sens que les idéaux bourgeois.