8

A grandiosa dicotomia reconsiderada

Ele compôs um livro também a que deu o título [...] de Divisão da Natureza, extremamente útil para solucionar a perplexidade de certas investigações indispensáveis, para que fosse perdoado por algumas coisas nas quais ele se desviou da opinião dos latinos, por dar atenção demais aos gregos. Mais tarde, atraído pela munificência de Alfred, ele veio para a Inglaterra e em nosso mosteiro, como dizem, foi furado com os buris de ferro dos meninos a quem estava ensinando e foi até considerado um mártir... (William of Malmesbury sobre Johannes Scotus – Traduzido para o inglês por J.A. Giles, 1847: 119).

No começo deste livro foram expressas dúvidas sobre a abordagem dicotômica ao estudo dos desenvolvimentos cognitivos na cultura humana, à caracterização dos modos de pensamento, ao crescimento do conhecimento, que permeia uma grande parte da discussão nas áreas de sociologia comparativa e filosofia, principalmente porque a divisão nós/eles está tão profundamente arraigada em nossa língua cotidiana.

Para alguns, a dicotomia difusa entre sociedades primitivas e avançadas fornece a fronteira entre antropologia e sociologia; para outros, fornece a divisão entre eles e nós, entre o bricoleur e o cientista, entre o não lógico e o não racional por comparação ao lógico e ao racional, enquanto alguns até veem os primeiros como o campo para as interpretações simbólicas da ação social, e os outros como pedindo a aplicação de um cálculo utilitário, o cálculo da razão prática contra a “cultura”49.

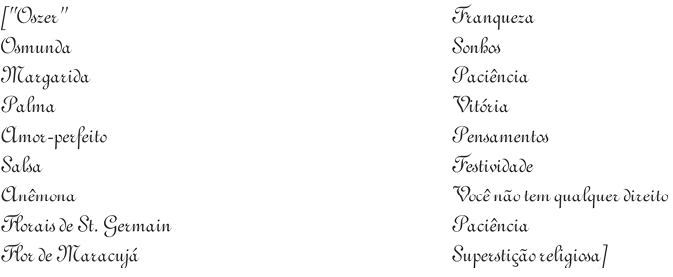

Consideremos até que ponto os efeitos das mudanças no modo e nos meios de comunicação podem ser vistos como uma explicação para as distinções dicotômicas entre aquilo que vários autores chamaram pelos termos na lista que se segue:

Sugeri que esse tratamento dicotômico é inadequado para lidar com a complexidade do desenvolvimento humano. Além disso, vimos que ele não propõe quaisquer razões para a diferença ou quaisquer mecanismos para a mudança. Pelo contrário, ele acolhe uma tipologia que expressa aquilo que poderia possivelmente ser aceitável como um campo polarizado em termos de uma divisão binária.

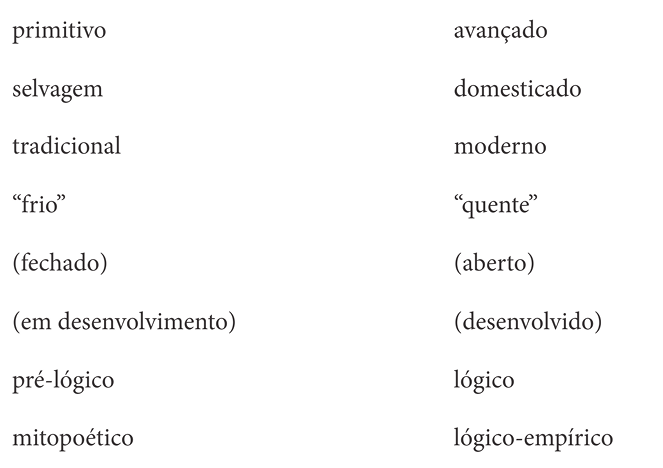

O problema pode ser parcialmente solucionado, e a grandiosa dicotomia refinada, examinando as diferenças sugeridas no estilo ou realização culturais como possível resultado de mudanças nos meios de comunicação, um resultado que irá sempre depender, para sua realização, de um conjunto de fatores socioculturais. No capítulo 3, discuti a caracterização de Horton da diferença entre as situações “abertas” e “fechadas” e tentei mostrar como algumas das características que ele isola poderiam ser mais bem explicadas em termos das potencialidades da capacidade de ler e escrever50. O mesmo, creio eu, pode ser feito para algumas das características centrais que marcam a divisão de Lévi-Strauss entre sociedades quentes e frias e que foram discutidas no capítulo de abertura. Essas características foram sumarizadas da seguinte maneira:

Não considero essa lista como sendo exaustiva ou uma afirmação satisfatória da diferença entre as sociedades mais simples e mais complexas (para usar a distinção mais feliz de Bouglé), mas ela nos dá um foco para a discussão contemporânea e, com isso, exige mais comentários à luz do presente argumento. Os dois primeiros itens têm pouco conteúdo, a menos que quente e frio aqui sejam considerados como uma referência à velocidade da mudança e, mais especificamente, às mudanças cumulativas em um nível da sociedade. Seja qual for o ponto de vista do qual consideramos essa transformação, as mudanças para a escrita e depois para a imprensa devem ser consideradas de importância crítica tanto para a formalização quanto para o aumento do fluxo de informação que foi a precondição de muitas das características que diferenciam as sociedades pré-históricas do Neolítico e do Paleolítico das civilizações “modernas” que se seguiram.

De que consiste o resto do contraste? Nos termos mais simples, é um contraste entre o predomínio da ciência abstrata junto com a história contra as formas mais concretas de conhecimento (p. ex., do bricoleur ou “faz-tudo”) combinado com o pensamento místico e mágico e práticas de povos “primitivos”. Presumo que o contraste entre usar conceitos e usar signos corresponda à dicotomia abstrato/concreto.

A noção de uma mudança de ênfase de magia e mito para ciência e história foi o lugar comum do discurso antropológico desde o seu início. Além disso, sempre houve uma tendência a interpretar esses termos como descrições ou índices de modos de pensamento e ação que poderíamos dicotomizar por palavras tais como primitivo e avançado. No entanto, outra corrente de opinião concentrou-se em analisar as realizações técnicas das sociedades mais simples e em chamar a atenção para os elementos místicos e mágicos de nossa própria sociedade, embora as primeiras fossem normalmente consideradas como precursoras e, as últimas, como sobreviventes.

A própria existência dessas duas tendências, as duas expressas na obra de Lévi-Strauss, aponta para a inadequação da noção de dois modos diferentes de pensamento, duas abordagens ao conhecimento, ou formas de ciência, visto que ambas estão presentes não só nas mesmas sociedades, mas nos mesmos indivíduos. Além disso, os próprios termos da análise, especialmente magia e mito, são escorregadios e difíceis de manipular e relíquias de algum contraste popular antigo com a religião, por um lado (como na Inglaterra do século XVI), e com a história, por outro (como na Atenas do século V).

A emergência daquilo que chamamos de história está fortemente conectada com o advento da escrita, como a distinção implícita com a pré-história sugere. Não foi a presença de documentos por si só, embora a preservação e a armazenagem fossem prerrequisitos essenciais. Lévi-Strauss afirma que “não há história sem datas” (1966: 258), mas seria mais verdadeiro dizer que não há história sem arquivos. No entanto, as datas também são dependentes de um sistema gráfico, como ele próprio sugere, mas não explica, em seu comentário sobre a visão da história e da continuidade histórica, na opinião de Sartre. O código geral da história consiste, sugere ele, “em grupos de datas, cada uma fornecendo uma sistema de referência autônomo [....]. Ele funciona por meio de uma matriz retangular:

em que cada linha representa classes de datas que, para o objetivo de esquematização, podem ser chamadas horárias, diárias, anuais, seculares, milenares e que, juntas, formam um conjunto contínuo” (1966: 260-261). Sartre descreve o processo total como um exemplo excelente do tipo de formalização que é encorajado pela comunicação visuoespacial e, particularmente, pela fixação da língua na forma escrita.

Não é apenas a existência de arquivos ou a formalização da informação que torna a história possível, mas o tipo de atenção crítica que podemos dedicar aos documentos originais e aos comentários de outros, especialmente quando as diferentes versões são examinadas lado a lado. E, finalmente, há uma combinação de gravação e reformulação que é envolvida na própria composição escrita.

Esses pontos não são obscuros. Mas muitas vezes se tornam obscuros pelas formulações daqueles, historiadores, filósofos e outros, que tendem a pensar que o estabelecimento da descontinuidade (por meio de dicotomias populares ou períodos históricos) é, por si só, uma forma de explicação. No final, isso não seria muito melhor do que estabelecer uma dicotomia desse tipo ou atribuir essas diferenças ao espírito da nação, da cultura ou dos tempos. No caso atual, acho que podemos. Não é acidental que a sequência de operações que são intrínsecas à história, ao registro, à formalização, ao exame atento e à reformulação, também eram intrínsecos à ciência da Antiguidade que se desenvolveu com base nas escritas logográficas do Crescente Fértil.

Por que a magia deveria desaparecer com esse desenvolvimento da ciência? Deixemos de lado por um momento os problemas de definição – que são muito reais – e presumamos que estamos lidando com uma questão de substância. Até o ponto em que a magia deve ser compreendida como um conjunto de procedimentos para mudar o mundo, “simbolicamente” ou não, até esse ponto eles têm de dar lugar a um conjunto rival. Até o ponto em que encantos e outras tentativas de controlar o curso dos eventos são dependentes da magia da palavra, até esse ponto eles tendem a dar lugar à veneração do livro. Mas eu rejeitaria o argumento de que estes são “sistemas de pensamento” competindo em pé de igualdade. A magia do encanto é dependente, pelo menos em parte, da identidade virtual do orador e daquilo que é falado. Como podemos separar um homem e suas palavras? Como posso me imaginar sendo destinado a falar outro idioma ou de outra maneira? A escrita põe uma distância entre um homem e seus atos verbais. Ele agora pode examinar o que diz de uma maneira mais objetiva. Pode ficar de longe, comentar sobre sua criação, até corrigi-la – seu estilo bem como sua sintaxe. Portanto, a atitude para com a escrita difere da atitude para com a apresentação oral. Mas não é tanto a mudança imediata quanto a mudança de longo prazo que reduz a esfera da magia. Shorupski conclui seu exame das ideias de Horton com um comentário: “A ciência sem dúvida contém elementos “tradicionais” de legitimação [...] mas apesar disso [...] ela é um modo de pensamento ‘racional’ e não ‘tradicional’” (1976: 204). Eu argumento que é um modo de pensamento “racional” (e, uma vez mais, deixo de lado os problemas relacionados à terminologia weberiana e à popular) em virtude da disponibilidade de certos procedimentos. Aqueles associados ao uso da escrita ocupam o primeiro lugar e o mais importante, já que essa técnica permite um tipo diferente de escrutínio do conhecimento atual, uma separação mais deliberada de logos de doza, uma investigação mais detalhada da “verdade”; e é o mesmo procedimento que abre caminho para o registro e a análise sistemática dos dados que caracterizaram as tabelas astronômicas da Babilônia e os teoremas geométricos de Euclides, bem como para a formalização de esquemas classificatórios e para a exploração repetitiva dos efeitos de uma ação sobre outra.

Quando as pessoas falam do desenvolvimento do pensamento abstrato a partir da ciência do concreto, da mudança de signos para conceitos, o abandono da intuição, da imaginação e da percepção, esses são pouco mais do que meios grosseiros de avaliar em termos gerais os tipos de processos envolvidos no crescimento cumulativo do conhecimento sistemático, um crescimento que envolve procedimentos sofisticados de aprendizado (além dos saltos imaginativos) e que é criticamente dependente da presença do livro.

O fato de o desenvolvimento da ciência e do conhecimento sistemático ter levado à diminuição dos aspectos cosmocêntricos da religião e da magia (SHORUPSKI, 1976) está tão claro quanto no caso da história e do mito. Ele contribui para aquilo que pode ser caracterizado em termos mais gerais como o processo de secularização, um processo que teve muitas descontinuidades, mas que não pode ser razoavelmente descrito ou em termos dicotômicos ou em termos relativistas. A mudança da ciência do concreto para a do abstrato, em outras palavras, o desenvolvimento de conceitos e formulações de um tipo cada vez mais abstrato (lado a lado com os mais concretos), não pode ser compreendida a não ser em termos das mudanças básicas na natureza da comunicação humana.

Dessa maneira podemos evitar não só a grandiosa dicotomia, mas também o relativismo difuso que se recusa a reconhecer as diferenças de longo prazo e considera cada “cultura” como uma coisa em si mesma, uma lei em si própria. É verdade que em um nível ela o é. Mas isso não é tudo que temos a dizer sobre qualquer grupo de relações, por mais que suas fronteiras estejam claramente definidas. O grupo existe no contexto de uma constelação específica de relações produtivas e de um nível particular de realização tecnológica. A tecnologia, que cria possibilidades para uma ampla variedade de interação social, e também coloca limites sobre elas, muda na mesma direção geral durante toda a história humana. Por “geral” quero dizer deixar espaço para algum movimento para trás (a decadência das “artes úteis” que W.H.R. Rivers observou em certas áreas da Melanésia), assim como para o desenvolvimento de uma pluralidade de tradições diferentes. Apesar disso, há direção, especialmente nas áreas daquilo que foi chamado de “controle sobre a natureza” e “o crescimento do conhecimento”, e esse movimento está relacionado a desenvolvimentos na tecnologia do intelecto, com mudanças nos meios de comunicação e, especificamente, com a introdução da escrita.

Estou ciente de que durante toda essa discussão eu também tive a tendência de usar um tratamento dicotômico da elocução versus texto, do oral contra o escrito. Mas como foi enfatizado, as mudanças são numerosas e o mesmo ocorre com os relacionamentos centrados nessas mudanças. Em muitos sistemas de escrita antigos, os meios de comunicação estão investidos nos sacerdotes; em outros, o componente secular é mais forte. Mas uma característica comum das sociedades em que a capacidade de ler e escrever é privilégio de um grupo específico (ou seja, virtualmente todas as comunidades antes de épocas recentes) é que o conteúdo de certos textos letrados é comunicado por letrados aos não letrados, embora esse material seja, é claro, transmitido apenas entre os próprios letrados. O professor expõe, o público responde ou memoriza, mas não é necessariamente letrado. Aliás, a maior parte do ensino adota precisamente esta forma, pois essa é a maneira pela qual supostamente devemos ensinar. O mesmo ocorre também com o drama, que usa uma peça escrita para se comunicar com aquilo que na Inglaterra elizabetana era um público que não tinha acesso ao roteiro, nem podia tê-lo, o livro de palavras. Da mesma forma, o sermão expõe o texto escrito para uma congregação cujos membros podem não ser capazes de ler, eles próprios, a Bíblia Sagrada. Em cada caso estamos lidando com uma apresentação por letrados diante de um público que pode ser incapaz de ler. E essa posição é do tipo que alguns grupos de sacerdotes, mandarins ou escribas podem querer manter, mesmo quando desenvolvimentos nos meios de comunicação fazem com que restrições como essas sejam tecnicamente desnecessárias e socialmente não lucrativas. Apesar disso, a cultura dos escribas continua; os literati se prendem a seu monopólio; o mandarinato mantém o controle.

Em outros casos, a capacidade de ler e escrever especialista pode levar a uma volta para dentro, que confina a comunicação letrada a uns poucos selecionados e que, portanto, gera problemas sobre o status cultural de seus produtos e a relação entre as “duas culturas”, a oral e a letrada. Por exemplo, o epílogo do Código de Lei de Hammurabi (Antigo Babilônico I) declara que ele estava “destinado a ser lido para qualquer homem injustiçado a fim de que ele pudesse descobrir seus direitos”. Mas os juízes não eram na verdade letrados e, portanto, o código foi relegado às escolas (LANDSBERGER, apud KRAELING & ADAMS, 1960: 98). Ainda mais surpreendente, é afirmado que os famosos mitos mesopotâmicos, a Epopeia da Criação e Gilgamesh, foram “editados apenas nas escolas” (p. 98). Não só o material épico desse tipo forma uma parte muito pequena do produto total da escrita, mas ele surgiu relativamente tarde em cena, não como uma epopeia nacional, mas aparentemente formalizado na sala de aula. Na verdade, Kramer argumenta que o público para a maior parte das atividades literárias desse período era composto por outros escribas e não pelo mundo em geral (KRAELING & ADAMS, 1960: 110)51. Parker tem a mesma opinião sobre alguns segmentos do material escrito de origem egípcia, tais como hinos; muitos dos textos escolares “inculcavam... princípios morais” enquanto o aluno aprendia a escrever (KRAELING & ADAMS, 1960: 113).

Essa situação de escrita e leitura especializada não só produz suas próprias formas escritas particulares, mas também suas formas orais. Quero dizer com isso que o componente oral nas sociedades com a escrita pode ter sido influenciado de uma variedade de maneiras pela presença desse registro adicional. Ao desenvolver esse ponto, é útil pensar sobre os três tipos principais de situação linguística:

1) em que a língua adota uma forma puramente oral;

2) em que a língua adota tanto formas escritas quanto orais (para todos ou para uma proporção de pessoas);

3) em que a língua adota unicamente uma forma escrita, ou porque a forma oral desapareceu ou porque ela nunca existiu.

Esses três tipos mais ou menos correspondem à distinção feita por Swadesh entre:

1) línguas locais;

2) línguas mundiais;

3) línguas clássicas.

É com situações desse segundo tipo que estou principalmente interessado, pois até o final do século XIX a capacidade de ler e escrever era quase que universalmente restrita aos poucos e não aos muitos, às vezes por razões técnicas, às vezes por razões religiosas, e às vezes por razões de classe. Sob a capacidade de ler e escrever especialista desse tipo, a maioria continua sua vida cotidiana no registro oral, de tal forma que a tradição letrada e a tradição oral existem lado a lado. Em muitas sociedades antigas, o uso da escrita não era simplesmente especializado (isto é, restrito aos escribas), mas também restrito (isto é, na extensão de sua aplicação).

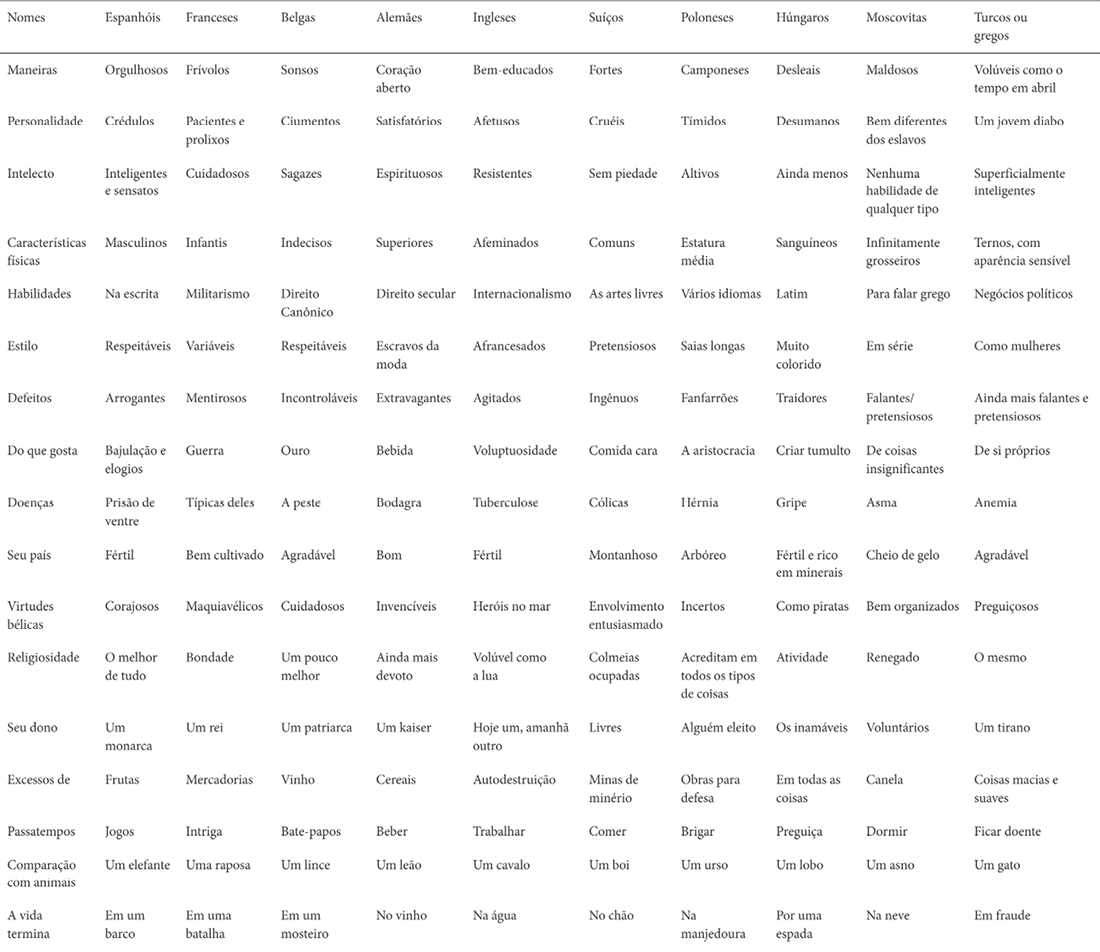

Talvez o caso extremo de capacidade de ler e escrever restrita vem da história da escrita minoana-miceneana, que parece ter sido usada exclusivamente para objetivos administrativos; “da literatura escrita, realmente, não sobrevive nem um pedaço” (DOW, 1973: 582). A transmissão oral e a composição da “literatura” devem ter continuado lado a lado com esse primeiro uso burocrático da escrita. Mas será que podemos presumir (como Parry e Lord tendem a fazer) que os conteúdos da comunicação oral (por exemplo, a estrutura das formas orais padronizadas) não mudaram como resultado disso? Claramente muito depende da extensão da capacidade de ler e escrever, tanto em termos dos números e do status dos letrados, e a variedade e extensão de sua atividade. Ambas eram tão pequenas em Creta que a capacidade de ler e escrever morreu com o saque dos palácios em mais ou menos 1200-1100 a.C. Mas o fato de alguma interação ter inevitavelmente ocorrido entre os membros letrados e os não letrados da comunidade, e que os primeiros estão com frequência nas posições social e culturalmente dominantes, sugere a possibilidade de que a tradição oral pode ela própria sofrer mudanças significativas mesmo no estágio intermediário. Refiro-me não só ao conteúdo específico da comunicação, onde é óbvio que as crenças dos não letrados podem ser influenciadas pelo advento de religiões do livro ou pela apresentação de uma peça de Shakespeare. Mas os esquemas classificatórios e estilos de comunicação que prevaleceram sob a tradição oral podem eles próprios ser influenciados de maneiras importantes. Como exemplo, não para demonstrar certeza, mas para sugerir possibilidades, tomo uma tabela, apresentada em um quadro de Steiermark, Áustria, que data do começo do século XVIII e é descrito como “Beschreibung und Konterfei der Europäischen Nationen” (tabela 6). Dez nações são apresentadas nas colunas; as linhas as classificam segundo 17 critérios, comportamentos, doenças, preferências etc. A atribuição de características específicas a povos vizinhos é provavelmente universal entre sociedades humanas. Mas aqui essa tendência se torna formalizada de tal maneira que cada nação precisa ser classificada de acordo com cada uma das 17 características, embora o procedimento coloque uma enorme tensão no sistema e sobre sua credibilidade, pois cada espaço da tabela precisa ser preenchido. O esquema não permite espaços vazios; a matriz odeia o vácuo. Realmente, à medida que a classificação mais informal da fala cotidiana fica mais formalizada dessa maneira, a tabela deixa de ser um registro de um sistema classificatório para ser uma espécie de livro de referência, uma rápida informação sobre o caráter nacional, um produtor em vez de apenas um produto, comparável aos tipos de tabelas usadas pelos astrólogos e outros especialistas para informar o “homem na rua” sobre a natureza do universo em que ele se encontra. Mas como a referência a “avaliador” sugere, a influência do livro não se restringe apenas a contextos letrados. Por exemplo, o formato de uma tabela pode ele mesmo ser internalizado como parte da memória visual, que é de muitas maneiras mais “literal”, mais precisa, que a memória oral, estando dominada pela reconstituição de uma imagem total e não por um conjunto de sons menos articulados; uma apresentação tabular pode estruturar a memória verbal, influenciar a classificação e a recuperação, bem como encorajar certos procedimentos cognitivos, tais como a abominação da caixa vazia, que são, em alguns aspectos, estranhos a uma situação puramente oral. Quando artifícios essencialmente gráficos como o alfabeto ou a tabuada matemática são aprendidos, eles podem ser usados para organizar a informação de uma variedade ampla e em grande quantidade sem o uso da caneta e do papel.

A influência da escrita na forma e no conteúdo é ainda mais clara no campo da literatura. As maneiras pelas quais esse uso do idioma é dominado pela ideia e realidade da inspeção visual quase não exigiriam comentário, se não fossem esquecidas com tanta frequência. Lembrem-se da descrição que T.S. Eliot faz da “luta intolerável com palavras e significados” em The Four Quartets [Os quatro quartetos].

Então aqui estou eu, no meio do caminho, tendo tido vinte anos –

Vinte anos quase todos perdidos, os anos de entre deux guerres –

tentando aprender a usar palavras e cada tentativa

é todo um novo começo e um tipo diferente de fracasso.

Porque nós só aprendemos a usar bem as palavras

para a coisa que já não precisamos mais dizer, ou da maneira pela qual

já não estamos mais dispostos a dizê-la. E assim cada tentativa

é um novo começo, um ataque ao inarticulado

com um equipamento em mau estado sempre se deteriorando

na confusão geral da imprecisão de sentimento,

esquadrões indisciplinados de emoção. E o que existe para ser conquistado

pela força e submissão já foi descoberto

Breve descrição dos tipos a serem encontrados na Europa e suas diferentes características

Tabela 6 As nações européias

uma ou duas vezes, ou várias vezes, por homens a quem não podemos ter

a esperança

de emular – mas não há nenhuma competição –,

há apenas a luta para recuperar o que foi perdido

e encontrado e perdido outra vez e outra vez mais; e agora, sob condições

que parecem desfavoráveis. Mas talvez nem ganho nem perda.

Para nós, há apenas a tentativa. O resto não é da nossa conta.

Se eu caracterizar o tipo de luta em que Eliot estava envolvido como específica do registro escrito, arrisco-me a ser mal compreendido, e de acharem que estou afirmando que o verso oral é, em contraste, automático, coletivo e “tradicional”. Isso não é o que eu quis dizer. Mas a luta intolerável assume um matiz diferente quando as palavras são colocadas clinicamente na página diante de mim, e passíveis de serem riscadas, reordenadas, substituídas, estudadas cuidadosamente, e de serem objeto de muita reflexão. E como já foi sugerido, no momento em que a reflexão ocorre, no contexto da escrita, esta obtém um domínio sobre a própria composição oral. Examine a formalização da métrica, as complexidades da rima e o desenvolvimento da forma estrófica que caracteriza a poesia escrita. Pode ser facilmente percebido que a forma do soneto é produto da escrita; mas após ter sido produzido, ele pode então ser composto oralmente sem a intervenção dos olhos ou da mão.

A crescente formalização dos gêneros literários é típica do modo escrito, parcialmente em virtude da adição de um elemento visuoespacial e parcialmente por conta da nova capacidade de reorganizar o material verbal de maneiras diferentes. Um caso extremo da influência do elemento visuoespacial é o poema de Herbert sobre Easter Wings [asas da Páscoa], em que a tipografia espelha a iconografia de uma asa:

Todavia, de forma diferente, a iconografia é refletida em toda a tradição da caligrafia islâmica, em que o escriba não pode tomar liberdades com o conteúdo verbal do Alcorão, mas é estimulado a elaborar padrões complexos para os olhos.

Mas não se trata simplesmente de uma questão de truques tipográficos ou estilos de caligrafia, e sim da manipulação do contexto visuoespacial como um todo. Um caso óbvio é o tipo de referência anagramática preferida dos poetas metafísicos; o anagrama de Herbert sobre a Virgem (“Como o nome dela apresenta bem um exército”)52, ou como Richard Crashawe brinca com seu próprio nome (“Was Car then Crashawe; or Was Crashawe Car, since both within one name combined are?”) são (ao contrário do trocadilho) impossível na fala. Nenhum desses exemplos específicos tem muita coisa que o recomende. Mas o tipo de exame minucioso que eles representam é intrínseco à atividade acadêmica como um todo, em tudo que ela tem tido a oferecer tanto para o crescimento do conhecimento e para disparates tabulados.

Uma vez mais o exame minucioso pode gerar mudanças nas “formas orais padronizadas” na estrutura e dicção de canções ou epopeias. As elocuções diferem em seus graus de formalização, e não duvidamos que características tais como a “fórmula” (LORD, 1960) ou o paralelismo semântico (FOX, 1971) são características de versos compostos oralmente53.

Ouçam, vocês reis,

Ouçam, vocês príncipes;

Eu, até eu, cantarei ao Senhor,

Cantarei louvores ao Senhor Deus de Israel.

Senhor, quando Vós saístes do [monte] Seir,

quando Vós saístes marchando do campo de Edom,

a terra tremeu e os céus caíram,

as nuvens também deixaram cair água (Jz 5,3-4).

O efeito vem, é claro, não tanto da repetição de uma fórmula e mais de fazer tilintar as mudanças, o equilíbrio entre repetição e inovação. Mas características como essas não são necessariamente abandonadas com a introdução da escrita54; a formalidade pode ser até mais formalizada, e seria um erro considerar o verso que encontramos nas culturas escritas antigas como se exibisse necessariamente um resíduo oral em vez de uma elaboração letrada. Seguir uma fórmula não está restrito ao registro oral; as listas que aparecem em Homero não são necessariamente evidência de composição oral e o mesmo ocorre com as tabelas pitagóricas ou aristotélicas. As deduções sobre a natureza da tradição oral que se originam nas fontes escritas exigem o exame mais minucioso possível. A maioria das transcrições transforma, muitas vezes de maneiras complexas; nós nunca podemos ter certeza absoluta que elocução aquele “texto” representa.

É claro que há diferenças consideráveis entre canções curtas e rítmicas e obras mais longas, mas poderia ser argumentado que as qualidades sumamente formais de algum verso encontrado nos primeiros registros escritos derivam não tanto da tradição oral per se, mas representam uma intensificação, uma extensão de certas características sob a pressão de um sistema de escrita que encoraja o desenvolvimento de formas de organização de modelos que possuem um componente visuoespacial. A situação mais favorável para esse desenvolvimento pareceria ser uma situação em que o orador letrado estivesse se comunicando com um público não letrado, mas a própria existência de componentes métricos e semânticos desenvolvidos por letrados pode influenciar também o compositor oral. Para tomar um exemplo paralelo, a oratória pode ser formalizada e se transformar em retórica pela intervenção da escrita.

As questões particulares da fórmula e do paralelismo semântico são os casos marginais e não são intrínsecos à minha discussão. Mais central é a posição da tabela e da lista. A última está conectada de uma maneira direta e íntima com processos cognitivos, pois a preparação desse tipo de listas, reais ou figurativas, que eu chamei de listas de compras, é parte de um processo mais geral do planejamento da ação humana. Aliás, em seu livro sobre Plans and the Structure of Behaviour [Planos e a estrutura do comportamento] Miller, Gallanter e Pibram observam que “o planejamento pode ser considerado como a elaboração de uma lista de testes a serem realizados” (1960: 38), em que o teste é parte da fase pré e pós-operacional da atividade e a lista é uma maneira de representar a “organização hierárquica do comportamento” (1960: 15). Não é tanto a elaboração de planos, o uso do pensamento simbólico, como a externalização e a comunicação desses planos, transações em simbolismo, que são as características do homem. E é precisamente esse tipo de atividade que é promovida, encorajada, transformada e transfigurada pela escrita, como irá confirmar a observação das atividades de preparação das listas de um parente próximo ou de nossos colegas. Ela representa um aspecto do processo de descontextualização (ou melhor, recontextualização) que é intrínseca à escrita, não meramente como uma atividade externa, mas também como uma atividade interna. Para colocar a questão de outra forma, a escrita permite que você fale livremente sobre seus pensamentos. É claro, toda a fala é programada pelo cérebro e, portanto, sujeita ao monitoramento pelo ouvido interno; a maioria daquilo que nós chamamos de pensamento é fala silenciosa. Mas apenas uma pequena proporção daquilo sobre o qual refletimos realmente surge como um ato comunicativo interpessoal, isto é, A para B re X, embora as comunicações intrapessoais (reflexões) possam ser de grande importância potencial.

Há várias razões pelas quais essas reflexões não chegam até a arena aural. Talvez porque não haja nenhum auditor naquele momento específico, e um pensamento fugidio é difícil de ser armazenado para uma ocasião futura. Ou elas foram censuradas, da maneira postulada por Freud, por algum elemento interno; ou o auditor pode estar em uma posição de autoridade ou hostil, ou simplesmente interessado, como a maioria entre nós está, em nossas próprias preocupações e, portanto, dispostos a se envolver em um dá-lá-toma-cá sobre um tema em comum, mas resistente à ideia de ouvir um monólogo, a inexorável exposição dos pensamentos de outro, exceto sob certas condições sociais, o caso no tribunal, o discurso no enterro, o discurso no casamento, a oração a Deus.

Mas a escrita nos dá a oportunidade para precisamente o tipo de monólogo que o intercâmbio oral tantas vezes impede. Ela permite que um indivíduo “expresse” seus pensamentos com detalhes, sem interrupção, com correções e supressões, e de acordo com alguma fórmula apropriada. É claro, o que é necessário para esse objetivo não é simplesmente um modo de escrever, mas uma letra cursiva, e o tipo de instrumentos que permitam uma gravação rápida. Para o objetivo de gravar o discurso interno ou externo, pensamentos ou fala, o papel e a caneta são claramente melhores que a argila e o estilo, exatamente como a taquigrafia é mais eficiente que a escrita comum, e a máquina de escrever elétrica melhor que a manual. Mas quando a gravação inicial ocorreu, então a revisão depende de inspeção visual e reformulação subsequente.

Para concluir essas considerações finais não é preciso muita reflexão sobre o conteúdo de um livro para perceber a transformação na comunicação que a escrita fez, não simplesmente em um sentido mecânico, mas também em um sentido cognitivo, aquilo que podemos fazer com nossas mentes e o que nossas mentes podem fazer conosco. Tentei examinar algumas das maneiras com que vários autores falaram sobre “outras culturas”, contrastando-as com a nossa própria, para ver se é possível dar mais precisão, mais significado às supostas diferenças, tentando avaliar a contribuição das mudanças nos meios de comunicação. Discutindo mecanismos, assim como diferenças, tentei mapear uma abordagem ao problema de processos cognitivos, a “natureza do pensamento humano”, l’esprit humain (para usar as fórmulas de Chomsky e Lévi-Strauss respectivamente), que tenta levar em conta os efeitos das diferenças no modo de comunicação entre seres humanos e dentro de um ser humano. Quero particularmente enfatizar a relevância desse aspecto interno, visto que o papel do ouvido interno e a contribuição da escrita para a clarificação de nossos próprios pensamentos não recebem muito reconhecimento por parte daqueles que veem os elementos na comunicação como uma questão de relações externas entre seres humanos (ou pessoas sociais); o caso importante, nem sempre o limitante, é o público de uma pessoa, eu mesmo, porque mesmo nesse nível o “contexto social” é todo-importante, um prerrequisito essencial para o tipo de processo cognitivo com o qual estamos familiarizados. Como Durkheim indicou, o fator social é internalizado. Mas a internalização não é uma questão de imprimir em uma tabula rasa, uma impressão de cera; ela é parte de um diálogo interno, do qual “a natureza da mente humana” (a estrutura inicial no uso descartiano de Chomsky, a estrutura programada, desenvolvimentista no sentido piagetiano) e a reação contínua com aquilo que está fora (o ambiente no sentido de livros, assim como de desertos), tudo desempenha seu papel.

Alguns podem achar que essa é uma maneira muito eclética para abordar o desenvolvimento do pensamento humano, uma maneira que dá algum conforto ao racionalista, mas também ao empirista, à introspecção bem como à inspeção. No entanto, a polêmica que é gerada pelo tratamento da teoria como uma questão de oposição binária nem sempre fornece o melhor clima para o progresso intelectual; soluções insatisfatórias são muitas vezes provocadas por formulações insatisfatórias, e a reversão de Chomsky para uma dicotomia do século XVII não é exatamente adequada, exceto como uma arma para atacar as declarações mais extremas das visões behavioristas (e para mostrar que o radicalismo não é unicamente privilégio desses últimos). Além disso, essa abordagem tende a definir a “natureza do pensamento humano” no nível da espécie, no nível dos elementos universais da língua, especialmente a gramática universal, e estrutura gramatical, já que a estrutura profunda do significado está relacionada com a estrutura superficial do som pela transfiguração gramatical (1968: 25)55.

Não estou sugerindo que podemos ignorar esse nível. Mas problemas do pensamento humano não podem ser tratados unicamente em termos de universais. Não foram só os antropólogos que chamaram a atenção para as diferenças em estilos cognitivos nas várias culturas; a especificação da diferença é um lugar comum e uma reação do senso comum à colisão de culturas. Alguns linguistas tiveram uma tendência a explicar as diferenças cognitivas no nível de diferenças entre línguas específicas, e podemos nos lembrar da tentativa emocionante de Benjamin Lee Whorf para especificar as implicações de línguas diferentes para modelos cognitivos e sistemas sociais. Nas sociedades ocidentais industrializadas, o europeu médio padrão recebeu os poderes da presença de textos formalizados, com a manutenção de recordes, com listas e com fórmulas. Esse argumento interessante realmente tenta enfrentar o problema da diferença. Mas não consegue, de uma maneira surpreendentemente óbvia, reconhecer a influência dos fatores sociais externos sobre a língua. Todas essas características estão conectadas com as línguas europeias apenas porque elas são escritas. O desejo de relacionar essas características com variáveis linguísticas, definidas de forma restrita, é um exemplo da dominação frequente do esforço intelectual pelos limites formais dos territórios acadêmicos. Apesar disso, é curioso pensar que tão poucos homens cultos prestaram qualquer atenção às condições da reprodução de suas próprias formas de conhecimento e de sua influência no pensamento humano. Vigotsky falou das condições históricas para a determinação da consciência e do intelecto do homem. Embora possamos desejar modificar a noção de determinação, o papel das mudanças nos meios e modo de comunicação (dos quais a língua é apenas um elemento, embora o mais importante) tem de ser investigado no tempo, em termos desenvolvimentistas que são históricos, e também sociológicos e psicobiológicos, que levem em consideração o texto escrito, assim como a elocução oral. Isto porque a escrita não é uma mera gravação fonográfica da fala, como Bloomfield (e outros) presumiram; dependendo das condições sociais e também das tecnológicas, ela encoraja formas especiais de atividade linguística associadas a desenvolvimentos em tipos específicos de formulação e resolução de problemas, em que a lista, a fórmula e a tabela desempenham um papel seminal. Se desejarmos falar da “mente selvagem”, esses foram alguns dos instrumentos de sua domesticação.

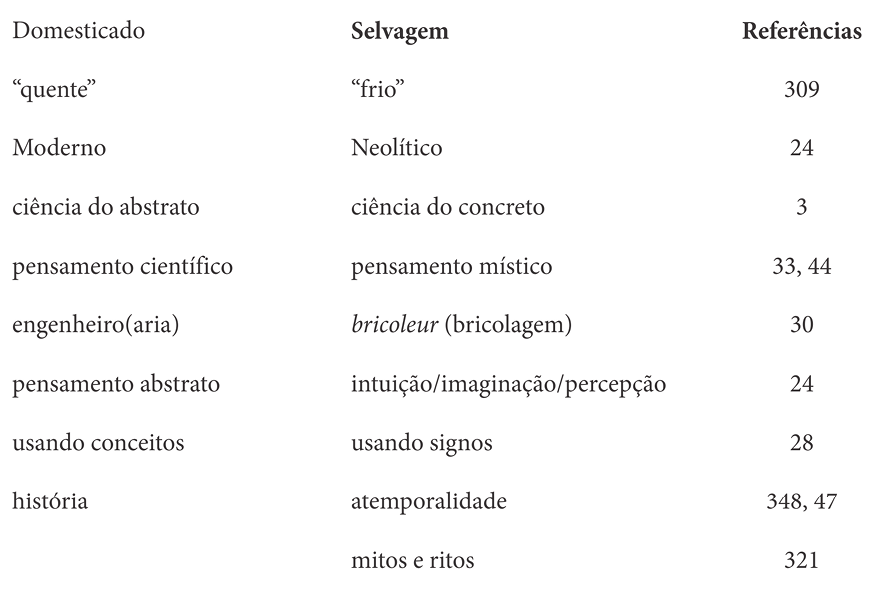

(Há uma língua, “pouco conhecida”,

Os amantes a reivindicam para si,

Seus símbolos sorriem sobre a terra,

Trabalhados pela mão maravilhosa da natureza.

A linguagem das flores.)

49. Em seu livro Culture and Practical Reason, Marshall Sahlins aceita o argumento para duas sociedades, duas teorias, apenas para rejeitá-lo em um período posterior. No entanto, para objetivos analíticos, ele mantém a distinção grosseira, a “tosca” comparação entre sociedades “burguesas” e sociedades “tribais” que caracteriza tantos estudos de um tipo estrutural, e sua análise certamente está a favor de uma postura binária.

50. A base filosófica foi recentemente examinada por Skorupski (1976), cuja contribuição é particularmente útil em algumas das questões levantadas por Horton (com quem ele trabalhou). Meu terceiro capítulo certamente teria se beneficiado de uma consideração de uma série de seus pontos. Crítico das implicações do tratamento dicotômico de Horton, ele apesar disso não pode continuar a análise fora dos limites fornecidos por seus procedimentos analíticos e pela amplitude limitada de evidência etnográfica usada nesses encontros (especialmente no estudo de Evans-Pritchard sobre os azande do Sudão). Portanto, ele não considera os mecanismos de mudança ou diferenciação, mas apenas problemas de uma ordem definicional e “lógica”.

51. Essa afirmação não tem aceitação universal; Speiser considera Gilgamesh como uma epopeia nacional, Landsberger como um texto escolar. Embora os dois pontos de vista não sejam completamente exclusivos, a segunda ideia certamente modificaria o status de Gilgamesh como mito.

52. No original: “How well her name an Army does present” – em que Army [exército) é um anagrama de Mary, o nome da Virgem Maria [N.T.].

53. Os cânticos funéreos dos LoDagaa são cheios de paralelismo semântico, que é parte importante da estrutura rítmica e tem pouco ou nada a ver com outras formas de binarismo.

54. “Les textes poétiques se caractérisent par l’établissement, codifié ou non, de rapports d’équivalence entre différents points de la séquence du discours, rapports qui sont définis aux niveaux de représentation ‘superficiels’ de la séquence”.

55. Embora essa seja uma interpretação a ser atribuída à declaração geral de Chomsky, ela é apenas uma delas.