Megalitos, testigos de las estrellas

Ya me he referido a ello en páginas precedentes: el paradigma sobre el que hemos construido nuestra visión del pasado es impreciso. Como era de esperar, las consecuencias en el estudio de la prehistoria han sido profundas. Las hipótesis fundamentales del viejo paradigma ya no valen y los importantes cambios que actualmente se siguen llevando a cabo en el campo de la prehistoria son tan radicales que algunos expertos no han dudado en bautizar al nuevo modelo que está surgiendo ante nuestros ojos como «Nueva Arqueología».

Estamos en presencia de uno de los fenómenos arquitectónicos antiguos que más fascinación ha provocado dentro y fuera del mundo arqueológico. A primera vista, el problema consiste en elaborar una nueva cronología para los monumentos prehistóricos de la Europa occidental, pues las dataciones del viejo modelo no nos valen; sin embargo, esta apreciación superficial del problema elude lo que subyace realmente debajo de él.

La constatación de estos abrumadores errores cronológicos es mucho más embarazoso de lo que cabría esperar pues evidencia un fallo grave en la teoría arqueológica general con unas repercusiones mucho más amplias; lo que nos obliga, a fin de cuentas, a reinterpretar todo el edificio de la prehistoria cuando ya lo habíamos dado por válido.

El detonante de toda esta agitación en el mundo de la arqueología y del subsiguiente proceso revisionista han sido –precisamente– los monumentos megalíticos.

A finales de la década de los sesenta, con la revolución del radiocarbono y otras técnicas se procedió a comprobar si las dataciones de estos monumentos eran correctas. La recalificación de los datos por el carbono 14 mediante la dendrocronología evidenció que donde el radiocarbono mostraba, por ejemplo, el año 1000 a. C., la recalibración corregía la datación previa, ubicando la fecha real en el 1200 a. C. Por lo tanto, donde el carbono 14 señala 2000 a. C. debería indicar 2500 a. C.; donde 3000 a. C., 3650 a. C.; donde 4000 a. C., 4800 a. C., y así sucesivamente.

Por lo tanto, los enigmáticos megalitos de Occidente ya no pueden ser considerados malas copias de las fortificaciones de la Grecia micénica o de las sepulturas en cúpula (el Tholos) pues las primeras construcciones se remontan hacia el 4500 a. C., dos mil años antes que las fabulosas pirámides y los templos de Egipto y tres mil años antes que sus supuestos modelos griegos.

Estos formidables monumentos han excitado la imaginación de los seres humanos durante siglos, por lo que no es extraño que en torno a ellos hayan surgido numerosas tradiciones, mitos y rituales locales que aún hoy subsisten bajo la advocación de un paganismo ancestral que los ha ido alimentado a lo largo de los tiempos. Por su parte, los científicos también han tratado de imaginar las razones que podrían explicar la construcción de estos enigmáticos monumentos.

Para empezar, se preguntan cómo –muchos siglos antes de que se obraran las pirámides– estos imponentes megalitos pudieron llegar a ser erigidos con tal precisión por individuos que –presumiblemente– carecían de conocimientos metalúrgicos y ciertos recursos. Cabe preguntarse, además, por la razón que justifica este titánico sacrificio pues muchos de estos monumentos son enormes, lo que necesariamente implicó un esfuerzo colectivo considerable –en ocasiones– durante generaciones; algo parecido a lo que pasó en la Edad Media con las catedrales. ¿Por qué la mayor parte de megalitos se ubican en zonas costeras o próximas a éstas? ¿Cuál fue su verdadero significado? ¿Realmente eran sepulturas? ¿Tenían alguna funcionalidad más?

Afortunadamente, desde que se rectificaran las fechas de los megalitos hasta nuestros días hemos avanzado mucho en nuestro conocimiento de esta manifestación arqueológica, lo que nos ha permitido responder gran parte de estas preguntas. El problema es que muchas de esas respuestas resultan igual de incómodas que las cuestiones que las gestaron y además han abierto nuevos interrogantes que nos posicionan ante un tiempo perdido al que me referiré más tarde.

Las construcciones megalíticas proliferan en las regiones costeras atlánticas, en el mar del Norte, en la península ibérica, Francia, las islas británicas, Irlanda, Alemania, Holanda, Dinamarca y Suecia. También encontramos estos monumentos en las islas Baleares, Cerdeña, Córcega y al sur de Italia. Al contrario de lo que a veces se piensa, es un fenómeno mundial pues –por extraño que parezca– también encontramos megalitos en otros continentes y lugares tan remotos como Indonesia, Madagascar, Egipto, China o Mongolia. Sin embargo, generalmente no transmiten las mismas sensaciones que los europeos; aunque en el caso del complejo megalítico de Nabta, al oeste del río Nilo, al sur de Egipto, encontramos una notable excepción por lo desestabilizadora que resulta: su antigüedad supera los seis mil años y parece haber sido diseñada conforme a parámetros astronómicos.

No todos los megalitos son iguales y por lo tanto resulta imprescindible diferenciarlos. Por un lado tenemos los dólmenes y los menhires y por otro una tipología peculiar de monumentos: los crómlech, los alineamientos pétreos y las estructuras de Malta. Ambos grupos muestran grandes similitudes pero su aspecto y función son muy diferentes, por eso debemos considerar su estudio separadamente.

Se han identificado tres tipos de dolmen: el de corredor, cuya cámara se comunica con el exterior a través de un largo pasillo; la cista megalítica o dolmen simple, con un modesto corredor que se abre paso desde las entrañas de la estructura hasta el exterior; y, finalmente, el denominado dolmen de galería cubierta, llamado así porque carece generalmente de pasillo siendo la longitud de la cámara superior a la anchura. Lo normal es que el dolmen se encuentre enterrado bajo un túmulo de tierra o piedra, pudiendo adquirir numerosas formas (circular, cuadrangular, alargado, poligonal...).

Dentro de este grupo se encuentran los monumentos megalíticos más antiguos; en concreto los sepulcros de corredor portugueses y las construcciones megalíticas repartidas por la geografía más occidental de Francia. Estos complejos se construyeron a mediados del quinto milenio antes de Cristo, cuando la denominada «revolución neolítica» ya estaba asentada desde hacía al menos cinco siglos. Las primeras construcciones de este tipo presentan un pasillo por el que se accede a una cámara sepulcral de falsa bóveda. Su origen sigue siendo un gran enigma para los arqueólogos. Estas formas primitivas evolucionarán hacia conceptos arquitectónicos que se diferencian por la incorporación de nuevas soluciones como la planta cruciforme o la elaboración de cámaras más espaciosas.

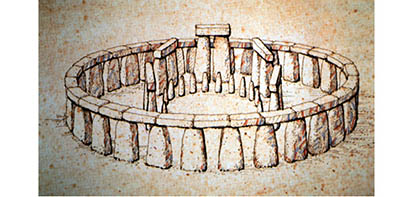

Stonehenge, Inglaterra. Este impresionante complejo megalítico atesora valiosa información que hace evidente la complejidad antropológica de las comunidades neolíticas que lo erigieron.

Junto con las islas británicas, Portugal reivindica ser la cuna del megalitismo y muy probablemente quienes piensan así tengan razón. Es muy posible que el Alentejo y el Algarve portugués fueran en el pasado remoto los lugares donde hicieron su aparición estelar los misteriosos creadores de las que pasan por ser las primeras tumbas con sepulcro que con el tiempo evolucionarían hacia conceptos más sofisticados en los que aparecen los primeros corredores orientados hacia el este19.

A finales del siglo IV a. C. se construyen los primeros dólmenes de galería cubierta. Dependiendo del yacimiento del que hablemos la morfología de estos monumentos varía aunque su espíritu constructivo sigue un criterio análogo. En Irlanda, por ejemplo, las Wedge-tombs presentan una galería cubierta con losas que no suelen superar los ocho metros de longitud. La entrada se nos presenta holgada y paulatinamente se va estrechando hasta llegar al fondo. En la Bretaña francesa los monumentos son estrechos y están cubiertos por losas a lo largo de toda la estructura. Finalmente, dentro del túmulo alargado la galería cubierta presenta una entrada de forma axial. Los túmulos alargados alemanes pueden alcanzar los treinta metros de longitud y se alzan majestuosos sobre la superficie o se encuentran enterrados bajo la tierra, depende del yacimiento. El dolmen simple es el más común de los megalitos y lo encontramos desperdigado a lo largo de todo el occidente europeo, existiendo miles de ellos. Algunos de los mejores ejemplares megalíticos por su tamaño y la técnica constructiva empleada los encontramos diseminados a lo largo de la costa norte escocesa, el sur de la península ibérica, Irlanda y las islas Orcadas. Se trata de los impresionantes dólmenes de corredor con techumbres de falsa cúpula. Obviamente no todos son tan imponentes como el Dolmen de Menga (Antequera) al sur de España, o Newgrange en Irlanda. La mayoría son más bien modestos pero igual de interesantes.

La enorme difusión de este fenómeno arquitectónico pudo responder, según Childe, a la existencia, por entonces, de una especie de «religión atlántica»; que de la mano de misioneros iría difundiéndose por toda Europa, siendo los megalitos la expresión suprema de esa «espiritualidad pétrea». Así pues, de la misma manera que las iglesias románicas constataron el progreso del cristianismo, los megalitos evidenciaron el desarrollo de la «religión megalítica» a lo largo y ancho de la Europa neolítica. Afortunadamente, no estamos obligados a ver en estas estructuras movimiento religioso alguno ni nada parecido. Aunque está claro que muchos de ellos sirvieron a propósitos rituales, reconozco que esta perspectiva es muy atractiva y da mucho juego a cualquier autor imaginativo, pero creo que esta interpretación pagana de los megalitos tiene más sentido siglos después cuando los celtas descubren estos lugares y deciden utilizarlos conforme a su cosmología y sus parámetros mitológicos; es probablemente en este contexto histórico cuando esa idea religiosa adquiere carta de naturaleza en la vida cotidiana de aquellas gentes. El megalito se convierte en un símbolo de mediación y se explota al máximo hasta influir en el imaginario popular y la liturgia religiosa de aquellos pueblos de la Edad del Hierro.

Entrada al asombroso túmulo de Newgrange. Un templo sagrado megalítico diseñado para vincularlo, entre otras cosas, con los ciclos solares y la insondable naturaleza del cosmos.

Francamente no está claro quiénes fueron los constructores de los megalitos ni tampoco si esta manifestación arqueológica es fruto de desarrollos locales o difusionistas. Para algunos arqueólogos, ciertas investigaciones sugieren, al menos, cuatro desarrollos independientes de monumentos megalíticos: la península ibérica, el sur de las islas británicas, Dinamarca y Bretaña. Al parecer, las semejanzas que presentan estas construcciones serían –en realidad– consecuencia de avances conceptuales desarrollados independientemente en las islas británicas o en cualquier otro de los lugares citados arriba. Lo que permitiría una evolución en las estructuras arquitectónicas desarrolladas, a lo largo del tiempo, sin la injerencia cultural de pueblo megalítico alguno. De todos modos, es difícil apostar al cien por cien por esta hipótesis de trabajo debido a las extraordinarias analogías de estos monumentos y la desconcertante información que nos susurran sus piedras milenarias.

LA CIENCIA DE LOS MEGALITOS

La funcionalidad de los megalitos ha intrigado a los seres humanos desde tiempos inmemoriales. La mayoría ha apostado –desde siempre– por la interpretación funeraria como la más «lógica» para explicar este fenómeno, pero esta interpretación tan «obvia» es cuestionable.

En las primeras excavaciones que se hicieron se encontraron restos humanos y ajuares funerarios, razón por la que muchos consideraron estas estructuras megalíticas como estrictamente funerarias; sin embargo, nada demuestra que estas inhumaciones sean contemporáneas de los megalitos; al menos no todas. A mi modesto entender en la mayoría de los casos se trata de enterramientos posteriores en el tiempo pues estos espacios se consideraron sagrados, razón por la que algunos pueblos decidieron enterrar a sus muertos de mayor peso social en estas misteriosas e improvisadas «tumbas» a lo largo de sucesivas generaciones. Por eso soy de los que piensa que su funcionalidad dista mucho de ser exclusivamente religiosa; y que muy probablemente, dependiendo del yacimiento del que estemos hablando, estos tuvieron una influencia social relevante orientada por un conocimiento sublime con base –como veremos– en la ciencia de las matemáticas y la astronomía.

Es bien sabido que desde hace unas décadas los científicos vienen recopilando una serie de datos que relacionan, sin ningún margen de duda, estos monumentos con las estrellas. El paso del tiempo nos ha demostrado que estas construcciones no sólo escondían fabulosos tesoros en sus cámaras sepulcrales. En nuestra necesidad por encontrar una hipótesis satisfactoria que explique estos conocimientos tan avanzados en tiempos prehistóricos se nos ocurre la típica explicación que se adapta descaradamente a nuestro paradigma clásico, según la cual, partiendo de los neandertales y los hombres de Cromagnon, como sujetos interesados en la contemplación y registro de las efemérides celestes, transmitimos la idea de que en ellos se encuentra el génesis de ese conocimiento. La explicación al uso sería la que sigue:

Después de haber observado los movimientos regulares de los astros del cielo a lo largo de varios millares de años, nuestros ancestros pensaron que esos objetos celestes eran dioses que controlaban sus vidas. En un principio, impelidos por la superstición, decidieron orientar sus monumentos hacia aquellos astros que personificaban sus miedos y esperanzas. También se percataron de la relación que se establecía entre las cosechas y los ciclos celestes. De esta forma nacería la astronomía prehistórica y, con ella, los calendarios de larga duración de carácter meramente religioso.

Bueno, tal vez esto sea así en parte, pero la cuna de ese conocimiento, su evolución y posterior transmisión sigue siendo un incómodo interrogante. Resulta una obviedad que el sentido final de estos monumentos no fue exclusivamente ceremonial; existió una razón poderosa y pragmática que confunde a los expertos. Esta evidencia ha abierto intensos debates en el seno de la comunidad científica.

La práctica de la observación celeste, en contra de lo que afirman ciertos autores, no respondió exclusivamente a la necesidad de planificación de las primeras sociedades que practicaron la agricultura. La supervivencia de las mismas no dependía de este conocimiento estelar. Nuestros ancestros no necesitaban recurrir a cálculos intrincados para sacar adelante sus cultivos; de hecho, hasta el agricultor neolítico con menos experiencia acabaría entendiendo, tras una exhaustiva observación del comportamiento de los ciclos de la naturaleza, que ciertas especies, como por ejemplo el trigo de primavera, debían sembrarse al inicio de dicha estación. A pesar de ello, los hombres de entonces debieron dar un sentido litúrgico y doctrinal a estas pautas cósmicas, configurándolas en forma de calendarios. Con el paso del tiempo, cabe la posibilidad de que los números empleados en las mediciones fueran considerados sagrados y ahora sabemos que se utilizaron en la construcción de ciertos complejos y puede que, desde un punto de vista antropológico, fueran tenidos en cuenta en ciertas facetas de la vida cotidiana de las sociedades agrícolas neolíticas20.

Tal y como iremos comprobando, estas culturas denotan conocimientos demasiado profundos en matemática astronómica. La carencia de un rastro definido que justifique estos avanzados conocimientos en tiempos primitivos no casa con los conocimientos que afloran en muchos de estos yacimientos. Los indicios al respecto son, lamentablemente, escasos.

La arqueoastronomía21 es la especialidad involucrada en el estudio de este fenómeno. Uno de los primeros vestigios que nos permite rastrear el origen del conocimiento astronómico lo encontramos en una serie de huesos tallados con muescas alineadas en grupos de veintiocho o trescientas cuarenta y siete incisiones. Sabemos que la primera cifra representa en días el tiempo que necesita nuestro satélite natural para completar su aparente ciclo de veintisiete vueltas, mientras que el segundo número representa el tiempo que necesita la Luna para alinearse entre la Tierra y nuestro astro solar, originando de paso un eclipse solar, siempre que se cumplan determinadas circunstancias. Se trata de un ejemplo de uno de los primeros pasos por parte de nuestros ancestros en el campo de la astronomía y que se estima tiene una antigüedad de unos cuarenta mil años.

Los megalitos constatan que sus constructores eran hombres sabios pues su cultura abarca escenarios de la erudición humana que pensábamos posteriores en la historia de la ciencia. Resulta sorprendente que en tiempos tan remotos encontremos pruebas irrefutables de una ciencia astronómica que, para su definitiva asimilación, precisó de un dilatado período de observación y catalogación previas. Algunos de estos ciclos sólo pueden calcularse cotejando los datos de observaciones realizadas con siglos de antelación, hasta que la misma efeméride astronómica vuelve a reproducirse en condiciones análogas a las registradas anteriormente. Sólo de esta manera se pueden sacar conclusiones válidas. Esta «misión científica» necesita de una metodología de trabajo a largo plazo; en definitiva, de una planificación y organización que perdure milenios, al margen de cualquier convulsión cultural, social o ambiental; si no, no se explica, por ejemplo, que nuestros antepasados supieran que el año de Sirio –cuerpo estelar sobre el que volveré a referirme– tiene una duración de doce minutos más que el año de nuestro astro solar. Pues bien, para llegar a esta deducción es necesario observar, durante la friolera de cuarenta y tres mil doscientos años de trescientos sesenta y cinco días cada uno, la bóveda celeste hasta el preciso instante en que ambas estrellas vuelvan a coincidir en el mismo punto cardinal registrado miles de años antes.

Aquellos hombres «primitivos sabían que la Luna se elevaba hasta el cielo en una misma dirección extrema que podía ser norte o sur en un intervalo de seis mil ochocientos días, razón por la que erigieron observatorios lunares megalíticos con crómlechs de 34 o 68 menhires para de este modo calcular el ciclo lunar de 18 años». Por tanto, la comprensión de los mecanismos del cosmos se tradujo, mucho antes de que existiera la agricultura, en una serie de rituales en los que el entorno era modificado con megalitos y otras expresiones rupestres de apariencia abstracta.

Las fases lunares, junto al movimiento del Sol, han sido el primer referente para medir el tiempo en la prehistoria. Hay numerosas pruebas de ello, algunas ciertamente espectaculares.

CASAS DE BRUJAS Y CULTOS LUNARES

Los monumentos neolíticos más significativos de la isla de Cerdeña (las últimas catalogaciones registran más de siete mil repartidos por toda la isla) reciben el nombre de Nuraghi y tradicionalmente son considerados como «casas de brujas» o «pozos sagrados». Hoy sabemos que mil años antes de Cristo el culto a las aguas estaba relacionado con nuestro satélite y éste fue el mediador que se utilizó para escenificar aquellos misterios lunares.

Los Nuraghi son imponentes monumentos cónicos de piedra, cuya parte superior se estrecha para acabar formando una falsa cúpula. En la banda lateral sur de la mayor parte de los complejos, encontramos siempre una especie de tragaluz especialmente diseñado para dejar pasar la luz solar. Estoy convencido de que esta parte de la construcción está dedicada al Sol, puesto que cuando las aberturas no se encuentran en dirección sur, las hallamos orientadas hacia el lugar por donde emergía el astro rey en el solsticio de invierno o por donde surgía Sirio entre el 2000 y 1000 antes de Cristo.

Los arquitectos de Nuraghi alineaban estas ventanas en dirección a otros puntos estelares relevantes, tales como la estrella Alfa de la constelación de Centauro. Es muy probable, a tenor de los datos barajados por los astrónomos, que aquella cultura megalítica conociera el fenómeno de la precesión equinoccial, tema sobre el que volveremos. Eduardo Proverbio, astrónomo de la Universidad de Cagliari, y el arqueólogo italiano Carlo Maxia, afirman que en aquella época existían ritos en los cuales el Sol, la Luna y ciertas estrellas y planetas –como Sirio o Venus– jugaban un papel transcendental desde el punto de vista ceremonial. En efecto, estas «casas de brujas» poseen una profunda cavidad subterránea, en cuyo fondo hay un estrato acuífero sobre el que se refleja la fase de plenilunio en los meses de diciembre y febrero. Las investigaciones llevadas a cabo desde la década de los setenta demuestran que los constructores de Nuraghis concedían a la Luna un protagonismo especial. Los dos investigadores citados afirman haber comprobado que «el ángulo entre la vertical y la línea que une el límite norte del fondo del pozo con la abertura superior mide 11,5º, valor que coincide con el ángulo formado por la dirección de la Luna y la vertical del lugar, cuando, en su ciclo de 18,6 años, nuestro satélite natural alcanza la máxima declinación y pasa justo por el meridiano». De este modo, en las medianoches de diciembre y febrero, la luna llena hace acto de presencia capturando el pozo su reflejo. Un fenómeno que puede contemplarse desde las escaleras que conducen a esta construcción.

En el monte d’Accoddi, también en Cerdeña, encontramos otro interesante ejemplo de culto lunar. Conforme a las dataciones actuales, este observatorio prehistórico se remonta al cuarto o quinto milenio antes de Cristo, por lo que entra de lleno en el contexto neolítico. Las primeras excavaciones efectuadas a mediados del siglo XX fueron coordinadas por el arqueólogo Ercole Contu, al que debemos el descubrimiento en el lugar de restos de cerámica neolítica atribuidos a la cultura local de Ozieri. La primera campaña de excavaciones se inició en 1979 y acabó en 1984 para enlazar con una nueva campaña muy prolífica también en descubrimientos arqueológicos, lo que propició importantes subvenciones económicas que mantuvieron la exploración del lugar hasta bien entrado el año 1985. Como consecuencia de este apoyo financiero, el equipo de excavación «Santo Tinè» vio recompensado su esfuerzo con el descubrimiento de una imponente estructura piramidal, ubicada bajo el túmulo de la cima: una gran cámara pétrea de 15 x 2 m, situada a 5,5 metros sobre el nivel del terreno circundante. La fabulosa construcción fue datada entre el 4000 a. C. y el 5000 a. C., mientras que el conjunto de menhires cercanos se remontan a una época posterior, probablemente al 3000 a. C. Poco después del descubrimiento de la pirámide del monte d’Accoddi, la arqueoastronomía entró en escena y su veredicto confirmó las expectativas que en este sentido el monumento había levantado entre algunos miembros de la comunidad astronómica. En 1986, los investigadores E. Proverbio y G. Romano verificaron la orientación norte-sur del complejo y midieron las direcciones celestes que los diversos componentes del conjunto parecen señalar. La primera medición estableció la orientación de la rampa de acceso al complejo piramidal. El declive presenta una desviación de 6,3º hacia el este, con respecto al norte, y –en palabras de G. Romano– no es rectilínea, sino que está formada por varias partes ligeramente desviadas unas respecto a las otras. Al parecer, los flancos de la zona central del complejo –en la que destaca un imponente rectángulo pétreo– aportan datos sobre su orientación vinculados con los puntos por donde aparecía la Luna en algunas de sus fases más significativas de su ciclo de 18,6 años. Mediciones posteriores han permitido descubrir otras conexiones astronómicas con nuestro satélite natural. Se ha podido establecer que las líneas que vinculan el centro del monumento con el menhir más distante y el otro menhir existente con el centro de la roca del altar apuntan hacia por donde emergía la Luna cuando asimilaba valores particulares de declinación.

No cabe duda de que los primeros calendarios prehistóricos eran lunares, y está claro también que nuestros antepasados más primitivos sabían registrar los ciclos lunares con extremada pulcritud. El interés por la Luna se refleja no sólo en las observaciones cíclicas de nuestro satélite, también en las dimensiones de ciertos monumentos antiguos. Las mediciones efectuadas en codos y pies de la época son –en sus resultados numéricos– reveladoras. Esos números son 260, 328, 336, 354... y paradójicamente «son equivalentes en días a los ciclos lunares, cuyas duraciones exactas parece que eran conocidas desde hace milenios». Los astrónomos primitivos conocían la existencia de diferentes ciclos lunares, en total siete. Se percataron de que el ciclo estacional del que dependían en algunos aspectos carecía de la precisión requerida si lo que querían era vincular su año lunar de trescientos sesenta y cuatro días. Así las cosas, para que las fases estacionales coincidan una vez más con su año y sus meses resultaba imprescindible echar mano de trescientos de esos años. Aquellos sagaces astrónomos dedujeron que el Sol reaparecía de nuevo en el mismo punto celeste –cada 1.461 días– tras haber transitado en cuatro ocasiones la bóveda celeste. Este conocimiento les permitió elaborar calendarios solares con el apoyo de los planetas Venus y Marte, los dos primeros planetas cuya fases cíclicas se midieron exitosamente en conjunción con el Sol, añadiéndose al calendario.

Hubo otro fenómeno que llamó la atención de aquellos astrónomos. Tras milenios de observación advirtieron que las constelaciones cambiaban de aspecto conforme pasaba el tiempo, por lo que incluso estrellas que hacía siglos eran perfectamente visibles dejaban de serlo después de un largo período temporal. También observaron que si bien existía un cambio evidente en el aspecto que presentaba el cielo nocturno, no parecía suceder lo mismo con el triángulo equilátero formado por las estrellas Betelgeuse, Sirio y Proción, todas ellas dentro del ámbito de influencia de otro sistema estelar mítico en las culturas antiguas, la constelación de Orión, con su famosa tríada interna, también conocida bajo el nombre de cinturón de Orión.

Debido a esto, los astrónomos prehistóricos creyeron descubrir el mismísimo centro del cosmos. Aunque estaban equivocados en su apreciación no ocurrió lo mismo cuando estimaron, acertadamente, que el Sol se desplazaba un grado sobre la eclíptica cada setenta y dos años, por lo que calcularon en veinticinco mil novecientos veinte años el tiempo que invertía nuestra estrella en dar una vuelta completa. Para entender mejor este fenómeno los antiguos astrónomos dividieron el cielo nocturno en veinticuatro porciones idénticas, cada una de 15º de longitud, en clara correspondencia con las veinticuatro horas que tiene un día. Otros prefirieron dividir el cielo en veintiséis parcelas, cada una de las cuales se correspondía con los catorce días del año lunar. Finalmente, hubo quien dividió el cielo en cuarenta y cuatro partes iguales en clara correspondencia con un dato revelador e inquietante. En efecto, si dividimos proporcionalmente la circunferencia ecuatorial de nuestro planeta en cuarenta y cuatro porciones de novecientos once kilómetros cada una obtendremos un total de 40.048 kilómetros de circunferencia ecuatorial, obteniéndose para ella un radio de siete unidades, lo que nos da un total de 6.377 kilómetros, un resultado ligeramente inferior, en un kilómetro, al valor real.

Todos estos datos nos aportan una visión intrigante de nuestro pasado. Por razones que desconocemos aún, aquellos «primeros» astrónomos y matemáticos eran capaces de discernir la mecánica celeste sin la utilización de ningún telescopio o aparato tecnológico similar, problema que eludieron, en parte, con la construcción de observatorios de piedra. Uno de los más veteranos, anteriormente mencionado, es el crómlech egipcio de Nabta con una antigüedad de seis mil quinientos años. Su disposición y funcionalidad astronómica evoca otros complejos megalíticos europeos como el de Callanish, Clava o el majestuoso Stonehenge, por citar algunos de los más famosos. Sin embargo, Nabta no es el observatorio megalítico más antiguo del planeta. El monumento más antiguo y desestabilizador, por sus profundas implicaciones, está en Ucrania. Se trata del observatorio ovoide de Molodova, cuya antigüedad se remonta, nada más y nada menos, que a ¡cuarenta y dos mil años!

LA RELIGIÓN DE LAS ESTRELLAS

Al margen del conocimiento técnico –que sólo unos pocos poseían–, la mayoría de los habitantes de aquellos poblados agrícolas del neolítico debieron pensar que la magia de los megalitos sólo podía tener una explicación en lo sobrenatural. Ignoramos la intensidad emocional que todo esto suscitó en aquellas gentes, pero podemos conjeturar, con un alto grado de certidumbre, que el impacto sobre su forma de ver el mundo debió ser mayúsculo. Esto facilitó las cosas para aquellos sacerdotes ambiciosos que soñaban con adquirir más poder e influencia social. Por ese motivo, lo más probable es que comenzaran a confeccionar la simbología cósmica que daría consistencia a los rituales que vinculan los megalitos y las estrellas. Así a la hora de escenificarlos ante el vulgo adquirirían valor religioso. Un ejemplo claro de este proceso lo hemos visto en la Luna, la cual fue –probablemente– el primer astro contemplado por nuestros ancestros neolíticos como una divinidad. Por otro lado, existen yacimientos relacionados con la presencia en el cielo nocturno de determinadas estrellas, actualmente ocultas o desplazadas temporalmente del lugar que ocupaban cuando se orientaron hacia ellas estos monolitos. Se cree que estos astros debieron tener también algún significado especial –al margen del meramente astronómico– por parte de las sociedades de entonces. La confirmación nos la dan las fuentes latinas y griegas al relatarnos la utilidad práctica que cumplían ciertas constelaciones o estrellas al indicar, con su salida o con su puesta, el inicio de determinados trabajos agrícolas o la celebración de ciertos rituales de carácter funerario. Me estoy refiriendo a las estrellas admonitoras.

El empleo de indicadores cósmicos se utilizaba en algunos santuarios megalíticos como el de Callanish; y digo santuarios porque la religión y la astronomía en aquel momento no parecieron constituir dominios autónomos.

El círculo de menhires de Callanish en la isla Lewis (Inglaterra) posee varias hileras de monolitos orientados hacia el lugar del horizonte por donde amanecían Capella y las Pléyades hace unos tres mil ochocientos años. Para algunos autores antiguos como Hesíodo, la desaparición de las Pléyades indicaba la época para arar la tierra y su renovada aparición señalaba el comienzo de la cosecha del trigo. Por su parte, la salida junto al Sol de la estrella de Sirio indicaba las crecidas del Nilo en el Antiguo Egipto. Probablemente, todas estas mediciones tenían su reflejo en actos votivos de carácter religioso. Las orientaciones de estos monumentos no pueden explicarse únicamente por las salidas de los dos principales actores de la bóveda terrestre: la Luna y el Sol. Esta alineación del complejo megalítico corresponde a un punto de referencia que actúa asociado al astro rey. Este punto de referencia es una estrella que aparece muy poco antes del amanecer y recibe, por esta razón, el nombre de heliaca.

Las apariciones heliacas de Sirio y Régulo han sido las más utilizadas a lo largo de la prehistoria, aunque no se descarta el uso de otras estrellas o eventos celestes. En Francia, se descubrieron en 1930 diez pequeñas tumbas, marcadas cada una de ellas por un menhir. En total suman diez pequeños menhires erigidos en semicírculos frente a otro más grande, que destaca sobre el resto y está orientado hacia el norte. Los esqueletos encontrados –hallazgo infrecuente en terrenos geológicamente ácidos, pues impiden la conservación de restos biológicos ya sean humanos o de animales– habían sido colocados cuidadosamente mirando hacia el oeste, lo que podría hacer referencia a los distintos desplazamientos de la estrella heliaca hacia dicho punto cardinal; pero también al hecho simbólico de relacionar los muertos con el ocaso solar y el posterior renacimiento por el este. Una vez más se dejan entrever las implicaciones religiosas de algunos de estos observatorios estelares.

El citado ejemplo francés indica que algunos monumentos megalíticos poseían un carácter que vinculaba el culto funerario con los fenómenos celestes, motivo por el cual los arqueólogos los han definido como tumbas cósmicas22.

Menhir de Gargantáns (Galicia). Foto: Tomé Martínez. Se cree que este menhir formó parte de un complejo aún mayor actualmente desaparecido y, muy probablemente, su funcionalidad astronómica debió de ser relevante.

El observatorio ucraniano –antes citado– de Molodova detenta una serie de detalles exclusivos con respecto a los otros yacimientos. Mientras que estos últimos están construidos en piedra, el complejo ucraniano está elaborado con restos óseos de mamuts. Su aspecto es el de una elipse trazada conforme a una medida de referencia de 288 milímetros. Los colmillos y huesos de paquidermo se combinan adquiriendo la estructura de arcos circulares, con radios de nueve, doce y veinticuatro pies, cuyos centros ocupan el ápice –en palabras de Maurice Chatelain– de triángulos sagrados, con tres, cuatro y cinco pies de lado. «Dichos triángulos permiten la medición del ángulo de 37º existente en Europa entre la salida de nuestro astro solar en los solsticios y equinoccios».

Otro yacimiento similar, pero en esta ocasión de forma ovoide y realizado en piedra, se encuentra en tierras inglesas; es el de Clava. Paradójicamente los criterios astronómicos de este emplazamiento megalítico se corresponden con los de Molodova. ¡Al igual que el observatorio ucraniano, el inglés observa también el ángulo de 37º!

Por su parte, las famosas avenidas megalíticas francesas de Carnac sirvieron, fundamentalmente, para observar la Luna, pero al parecer su diseño y planificación invitaban a la observación metódica del Sol y de los planetas visibles. Los arqueoastrónomos han llegado a estas conclusiones tras las oportunas comprobaciones; sin embargo, han sido incapaces –al margen de estos cálculos23– de determinar la motivación astronómica que pudo existir a la hora de alinear tres mil menhires a lo largo de diez kilómetros. Tal vez la idea consistiera en marcar el nacimiento del Sol en determinadas fechas. Sea cual sea el asentamiento megalítico que estudiemos observamos otro aspecto técnico sorprendente: el uso sistemático de una misma unidad de medida por parte de los constructores megalíticos europeos, la yarda megalítica.

Se supone que en los tiempos previos al nacimiento de la cultura científica en Grecia no existía la geometría, tal y como se concibe hoy en día. Sin embargo, en la práctica totalidad de los monumentos megalíticos con una clara funcionalidad astronómica se utilizan todo tipo de figuras geométricas que van desde los sencillos círculos, pasando por los triángulos, las espirales o las elipses. Probablemente debido a que el círculo es la figura más fácil de diseñar, son muchos los monumentos prehistóricos que adquieren esta forma. El círculo trazado en Stonehenge –conocido con el nombre de «los 56 agujeros de Aubrey»– fue bosquejado sobre el terreno con suma precisión, siendo el margen de error del trazado de sólo 17 centímetros, sobre un radio de 43,2 metros.

Megalito galaico de Cova da Moura. Expedición Noite de Pedra.

Su orientación este-oeste marca con precisión el nacimiento

y ocaso del astro solar.

Por su parte, el observatorio megalítico de Woodhenge, en Inglaterra, se configuró en forma ovoide y el trazado –a su vez– se confeccionó sobre seis óvalos concéntricos perfectos, lo que denota unos conocimientos geométricos excepcionales. Si retrocedemos, de nuevo, a territorio galo, encontramos un interesante ejemplo de trazado triangular: el yacimiento de Crucuno, en la Bretaña francesa. El trazado del monumento responde a un sencillo triángulo rectángulo formado por dos catetos que miden tres y cuatro unidades, mientras que la hipotenusa mide cinco. Se ha observado que los lados del rectángulo apuntan hacia el norte-sur y este-oeste, al tiempo que las diagonales se orientan hacia el punto celeste en el que emerge y muere el Sol durante los solsticios. Todos estos indicios hicieron pensar al ingeniero y arqueólogo escocés Alexander Thom que existió una unidad común para trazar todos estos monumentos en la Europa megalítica. A partir de las mediciones realizadas en los mismos se intenta conseguir un submúltiplo común, en otras palabras, una unidad de medida que Alexander Thom denomina yarda megalítica cuyo valor de 0,829 metros se correspondería con la medida de un paso humano.

Esta idea no es, sin embargo, nueva. En el siglo XVIII el erudito William Stukeley propuso una unidad de 0,528 metros de aplicación universal; incluso poco después, en el año 1895 un tal Lewis creyó discernir otra unidad de medida, pero en este caso de uso geográfico más restringido. Con el paso de los años, la idea de la medida común ha ido cobrando fuerza y ello aunque eso signifique hacer tambalear otro paradigma científico que presuponía la carencia de contactos culturales y comerciales por parte de aquellas comunidades neolíticas. Estos monumentos, relacionados con el cosmos, nos permiten deducir su dimensión más transcendente, al comprobar que no eran erigidos aleatoriamente, sino que su colocación respondía también a criterios religiosos. De lo que se deduce que si existía un rigor a la hora de hacerlos funcionales –desde el punto de vista astronómico– debió de existir la necesidad de hacerlos «funcionales» también desde el punto de vista religioso llevando a sus constructores a ser extremadamente minuciosos a la hora de elegir el espacio geográfico donde finalmente serían alzados.

Se ha podido observar, en efecto, que los megalitos se situaban en lugares especiales, en los que las corrientes telúricas emanaban como consecuencia de la actividad natural de las aguas subterráneas que desembocaban, la mayoría de las veces, en una fuente o río sagrado. Estas aguas eran y siguen siendo consideradas en la actualidad curativas, al igual que muchos monolitos europeos o americanos utilizados para sanar diversas dolencias.

Una de las más controvertidas teorías que tratan de explicar este pormenor es la denominada tesis de los Leys, también conocida como teoría de las Líneas del Dragón. Alfred Watkins, un caballero británico que por entonces contaba los sesenta y cinco años de edad, recorría los hermosos parajes de Bredwardine, cuando observó algo que lo dejó atónito. Como si se tratase de una revelación divina Watkins advirtió una imaginaria red de líneas que se extendían a través de la orografía, vinculando de este modo iglesias, yacimientos megalíticos y diversos santuarios paganos. Watkins publicaría sus hallazgos con posterioridad recibiendo por ello furibundos ataques por parte de la comunidad científica de su tiempo. Según esta concepción, los constructores de megalitos se tomaban muy en serio la fase selectiva en la que tenían que elegir un lugar donde construir sus monumentos. Aparte de la funcionalidad astronómica, el monumento en cuestión debía servir como catalizador de las energías telúricas.

Conforme a esta filosofía, los megalitos se erigían en puntos geográficos de gran actividad energética con objeto de encauzar, equilibrar y mejorar las condiciones ambientales de esos espacios. El británico Colin Bloy cree que estas líneas de fuerza subterráneas forman una gran red que abarca casi la totalidad del continente europeo, relacionándose con lo que él llama sistema nervioso de la Tierra, concepción que han sustentado anteriormente otros autores como James Lovelock, que consideran nuestro planeta como un gigantesco ser vivo. ¿Procede esta creencia realmente de épocas primitivas? Probablemente, aunque con matices culturales.

En el año 1785, durante una reunión de la Royal Society of Edimburg, el escocés James Hutton afirmó que la Tierra era un superorganismo cuyo estudio debía encauzarse en una nueva dirección analítica, estableciéndose para ello la base técnica y teórica de lo que él denominó doctrina de la fisiología planetaria. Esta peculiar y polémica visión del planeta cayó en el olvido aunque a lo largo del tiempo fue citada aisladamente por algún que otro autor, hasta que Lovelock volvió sobre el tema. El investigador escogió el nombre de Gaya para designar nuestro planeta, identificándolo –al igual que hiciera siglos antes el investigador escocés Hutton– como un superorganismo vivo que es capaz de autorregularse. Son muchos los eruditos que se escandalizan con la interpretación de Lovelock pero en todos los años transcurridos desde que esta tesis fue recuperada la teoría de Lovelock ha hecho frente, de una manera original, a determinados fenómenos inexplicables, llamando la atención de algunos científicos. En la misma línea, otros investigadores creen que las energías de los Leys forman una extensa red de «energía» que, en algunos tramos, puede tener irregularidades o desequilibrios. Es en estos casos donde los megalitos desempeñarían un papel fundamental en el equilibrio telúrico de una determinada zona.

Esta teoría resulta para muchos pura fantasía; pero cuando ves con tus propios ojos cómo trabajan los buscadores de agua (zahoríes) de algunos pueblos de la península ibérica que armados con dos varillas en forma de L o un péndulo son capaces de localizar, con aparente sencillez, lo que la tecnología del siglo XXI días antes había negado, te cuestionas si lo más sensato será evitar enjuiciar un fenómeno que en realidad no comprendemos. Está claro que hay una ciencia, un conocimiento que hemos perdido para siempre. Por eso, a veces nos cuesta tanto comprender el misterioso mundo de nuestros ancestros y teorías tan «descabelladas» como la de las energías telúricas. Pero con los megalitos muchas cosas siguen siendo incomprensibles. Salta a la vista que todas estas analogías morfológicas y funcionales no pueden ser fruto de la casualidad ni responden a parámetros ideados localmente. Estamos ante un fenómeno cultural universal con un génesis común, en algún momento y lugar de un pasado perdido en el tiempo.

LOS CONSTRUCTORES DE MEGALITOS

Los artífices de los megalitos se enfrentaron a notables problemas técnicos para sacar adelante sus proyectos. La construcción de estos monumentos implicó el uso masivo de mano de obra; algo que hasta cierto punto puede resulta inverosímil, teniendo en cuenta que los poblados neolíticos carecían, en muchas ocasiones, del número de individuos especializados para poder llevarlos a cabo con eficacia.

Un ejemplo que refleja esas dificultades técnicas lo vemos en el impresionante sepulcro de Quanterness, en las islas Orcadas. Para su ejecución se requirió de una media de diez mil horas por individuo, lo que equivale a unas ¡150 jornadas de dura faena! En otras palabras, la construcción de este megalito requirió del trabajo continuo de diez mil personas, durante cerca de ochenta días. Otro problema tiene que ver con las técnicas de construcción empleadas. En efecto, ingenieros y equipos universitarios han experimentado al respecto con relativo éxito, reflexionando sobre los problemas a los que se debieron de enfrentar sus constructores, abordando las presumibles técnicas arquitectónicas utilizadas antaño, la tecnología empleada para el transporte, la elevación y la colocación precisa de estructuras con un enorme tonelaje. La conclusión de todo este esfuerzo deductivo es que todavía tenemos que resolver importantes incógnitas sobre la metodología de trabajo que permitió a aquellos operarios hacer tan bien las cosas y de paso, en lo que concierne a los hombres de ciencia de nuestro tiempo, debemos evitar ser tan pretenciosos y arrogantes a la hora de hacer valoraciones sobre el ingenio de nuestros antepasados. En la era de las naves espaciales, no somos capaces de responder satisfactoriamente al problema; sólo lo hemos hecho parcialmente y con reservas. Lo más honesto es enfrentarnos al problema con admiración y cierta dosis de humildad.

Sin embargo, en los años setenta algunos se mostraban muy seguros al explicar cómo acometieron estos monumentos los hombres prehistóricos. Es el caso del profesor Richard Atkinson, responsable de algunos de los más importantes experimentos de campo realizados en el mundo de la arqueología. Desde el punto de vista técnico Atkinson consideraba que unos simples cordajes vegetales y de cuero eran suficientes para manipular los monolitos pétreos. En un cálculo aproximado, concluyó que para la construcción de Stonehenge se necesitaron cerca de setecientas personas provistas de cuerdas de cuero, dispuestos estratégicamente para poder trasladar de un punto a otro los grandes bloques que ahora vemos erguidos, algunos de los cuales rebasan con creces las treinta toneladas. Si el elemento pétreo a mover pesaba, digamos unas siete toneladas, con unos ochenta hombres se tendría la suficiente fuerza bruta para manipularlo. En su libro Ingeniería neolítica Atkinson comenta al respecto:

Levantar las piedras que sirven de techado a las tumbas en cámara no ofrece grandes dificultades, si se tiene en cuenta que el túmulo que circunda la cámara ha sido primeramente construido hasta la misma altura de los muros, constituyendo una especie de rampa o plano inclinado por el que se puede llevar y levantar, con ayuda de palancas, las piedras colocadas sobre rodillos. Es preciso ante todo asentar muy cuidadosamente los muros de la cámara haciéndolos aptos para resistir presiones laterales. De hecho, es muy probable que el interior de la cámara haya sido acondicionado mediante un relleno de tierra apisonada o mediante largas vigas de madera. Esta adaptación se suprimiría, acto seguido de asentar los moles de la cubierta.

Bueno, esto es la teoría porque la práctica no ha demostrado ser del todo eficaz. Quizás haya que mejorar la técnica por nuestra parte para poder emular con éxito el reto de construir complejos megalíticos como el de Stonehenge, Averbury o los majestuosos Cairn24.

A estas alturas nos sigue desconcertando el titánico esfuerzo que llevaron a cabo aquellos colectivos. El porqué de los megalitos sigue siendo, por lo tanto, una cuestión peliaguda e incómoda, incluso para la «nueva» Arqueología.

Pienso que en la funcionalidad astronómica de estos monumentos está la clave de todo este asunto. Los arquitectos que concibieron aquellos complejos los relacionaron con diversos acontecimientos celestes; pero de entre todos ellos existe una función mayoritariamente extendida: los ciclos y efemérides de la Luna.

Este detalle podría obedecer al hecho de que –en algunas zonas– los constructores de megalitos no sólo eran agricultores, también podrían haber sido navegantes. Entra dentro de la lógica ese interés por nuestro satélite natural pues como bien es sabido influye notablemente sobre las mareas. Hay quien va más allá y apuesta fuerte al afirmar que los creadores del megalitismo astronómico estaban relacionados con alguna civilización marítima avanzada; tal vez la mítica Atlántida. Si la isla de la Atlántida se veía amenazada por la creciente subida del nivel del mar; tal y como describe Platón en su obra, resultaría lógico ese frenesí por construir en la franja atlántica monumentos para observar la Luna y así poder predecir y estudiar las causas de las mareas y tratar de evitar el desastre final. Sea como fuere, tras la supuesta desaparición bajo las aguas de la mítica isla, el fenómeno megalítico seguiría evolucionando añadiéndosele nuevos condicionantes religiosos y de estatus social que justificarían la motivación para seguir construyéndolos. Un ejemplo lo tenemos en Stonehenge y su redescubierto carácter sagrado.

STONEHENGE: EL SANTUARIO CÓSMICO

La arqueología ha descubierto la funcionalidad astronómica de muchos de estos monumentos y la ciencia que se camufla en sus piedras; sin embargo, este análisis del fenómeno megalítico se nos antoja bastante superficial. Estamos ante una manifestación del espíritu humano que rebasa las fronteras cognoscitivas del Homo sapiens moderno, por lo que para su mínima comprensión debemos de buscar refuerzos en disciplinas tan dispares como la antropología o la filosofía.

Normalmente estos lugares son considerados por expertos y profanos como sagrados; pero ¿por qué llamamos sagrados a lugares como Stonehenge? Para referirse a estos lugares los arqueólogos utilizan términos como centro ceremonial o ritual aunque ignoran exactamente los elementos cosmológicos que dan sentido a esta afirmación. No obstante, resulta evidente que el megalitismo surgió tras un profundo cambio de perspectiva de una humanidad acostumbrada, hasta entonces, a llevar una vida nómada a través de la variada geografía atlántica. Aquellas sociedades comenzaron a practicar la agricultura y la ganadería, lo que motivó el desarrollo de un nuevo tipo de sociedad sedentaria: el contexto propicio para la aparición de expresiones culturales y espirituales únicas.

Los monumentos megalíticos son el reflejo de ese profundo cambio social pero también son el reflejo de un cambio de conciencia significativo en el devenir de nuestra especie. Ahora bien, aunque la aportación de la arqueología es eficaz para poder definir las características del arte megalítico no lo es tanto a la hora de tratar de definir el propósito último y la dimensión cognitiva de estos lugares.

Ahora sabemos que estos espacios sagrados eran idóneos, y al parecer lo siguen siendo, para alcanzar determinados estados alterados de conciencia, lo que abre las puertas a múltiples interpretaciones sobre la cosmología de los pueblos que erigieron estas asombrosas construcciones. Pero también revela que debemos valorar el megalitismo más allá de su dimensión arqueológica considerando el contexto espacial en donde cada una de sus partes se manifiesta, como un todo.

Un lugar sagrado, a diferencia de un espacio doméstico o utilitario es la suma, por lo tanto, de un conjunto; este tipo de interpretación tiene su fuente de inspiración en la denominada Teoría General de los Sistemas; una ciencia general de la totalidad que hasta no hace mucho se consideraba un concepto vago y confuso y que nos invita a tratar estos monumentos y el lugar donde se encuentran conforme a un enfoque sistémico, lejos de la radical especialización de las ciencias involucradas en el estudio del pasado.

La ciencia siempre ha intentado entender la naturaleza dividiendo las cosas en partes. Según Ferguson: «Ahora es sumamente claro que los conjuntos no pueden comprenderse mediante análisis [...] En la relación hay novedad, creatividad y complejidad. Tanto si hablamos de reacciones químicas como de sociedades humanas, de moléculas o de tratados internacionales, hay cualidades que no pueden predecirse contemplando los componentes». En resumidas cuentas con este enfoque lo que se pretende es encontrar una pauta que trascienda los elementos específicos que integran un lugar sagrado vinculándolos en su conjunto. La búsqueda de este principio unificador es esencial para entender de una vez por todas la interacción de los elementos estructurales megalíticos y los procesos funcionales que desempeñan además de aclarar las razones que explican la pervivencia de esta manifestación arqueológica a lo largo de los siglos. Stonehenge es un ejemplo perfecto de pensamiento sistémico; sus constructores actuaron con este criterio. De hecho, Stonehenge nos proporciona simultáneamente diferentes niveles de información. Pero antes de entrar en materia, hagamos las presentaciones.

Recién estrenado el nuevo milenio, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de una noticia que chafó el día a más de uno. Al parecer un joven estudiante de la Universidad de Bristol, de nombre Brian Edwards, mientras hacía una investigación para su tesis doctoral se percató –por pura casualidad– de un hecho irritante que desde entonces ha traído de cabeza a las instituciones científicas de aquel país. El complejo megalítico de Stonehenge que visitaban los turistas de todo el mundo podía no responder enteramente a los parámetros arquitectónicos originales proyectados por sus arquitectos prehistóricos. «En realidad –comenta Edwards– el complejo megalítico que podemos ver hoy en cualquier postal es una recreación llevada a cabo por el arqueólogo Alexander Keiller. La forma actual que presenta Stonehenge es una reminiscencia del verdadero aspecto que pudo tener la estructura en el pasado». El impacto de esta noticia fue demoledor para la credibilidad del mundo académico: ¿Por qué se ocultaron estos datos durante tanto tiempo a la opinión pública? ¿Se podía seguir confiando en los estudios que consideran a Stonehenge como la catedral de la arqueoastronomía megalítica? El gremio arqueológico no supo qué decir. Durante un tiempo las dudas generaron una enorme incertidumbre sobre lo que creemos que es Stonehenge.

Sabemos que la primera restauración de Stonehenge data del año 1901, mientras que la segunda fue ejecutada en 1919, de la mano del coronel William Hawley. Afortunadamente, aunque este hecho ha marcado un antes y un después en el yacimiento megalítico, podemos estar seguros de que las alteraciones de que ha sido objeto no han deteriorado la funcionalidad astronómica del mismo. Alexander Keiller, al parecer, hizo bien su trabajo.

Fase 1 de la construcción de Stonehenge. Se estima que comenzó en torno al 3500 a. C., sin embargo, gracias a técnicas como el carbono 14 los científicos han calibrado la fecha en el 2800 a. C. En esta primera etapa es cuando se acomete la construcción de la zanja circular con reborde, los 56 hoyos de Aubrey (dispuestos alrededor del perímetro) y se erigen los primeros marcadores megalíticos con funcionalidad astronómica.

Fase 2 de la construcción de Stonehenge. Sus constructores conectaron a través de una avenida el complejo megalítico con el río Avon; por razones de tipo mágico religioso. Es en esta etapa donde erigen las primeras piedras de arenisca azulada (algunas de ellas pesan más de veinte toneladas) procedentes de las lejanas canteras del suroeste del País de Gales; a unos 320 km de distancia.

El más célebre monumento de la prehistoria fue un santuario en toda regla; es más, las últimas investigaciones sostienen que sirvió no sólo como necrópolis en momentos puntuales, sino además como centro de sanación. No muy lejos del yacimiento los arqueólogos han desenterrado un poblado neolítico conocido con el nombre de Durrington Walls. Se cree que las personas que vivieron allí participaron en la construcción del gran monumento, al menos en algunas de sus fases más relevantes. Pero no es la única sorpresa reciente que ocupa ahora el tiempo de los investigadores. En Amesbury, a unos cuatro kilómetros al sureste de las famosas piedras azuladas, se encontró un antiguo enterramiento datado entre dos mil quinientos y dos mil trescientos años antes de nuestra era con los restos de dos hombres acompañados del que pasa por ser, a día de hoy, el ajuar funerario más fabuloso jamás encontrado en Gran Bretaña. Lo increíble es que tras los oportunos análisis isotópicos de parte de los restos de los individuos allí yacentes se descubrió que al menos uno de los cadáveres no era británico sino que era oriundo de los Alpes. El otro gran descubrimiento que, como veremos, refuerza la teoría del centro de culto o de sanación es el hallazgo de una gran avenida que conducía al monumento principal. Se trata de una senda de veintitrés metros de anchura por donde se accedía a Stonehenge. La famosa Piedra del Talón (Heelstone) sirve como indicador del acceso a este espacio sagrado. Algunos arqueólogos creen que los devotos que acudían a Stonehenge desgajaban trocitos de las piedras azules de tamaño más modesto ubicadas en el círculo central del complejo a modo de amuletos. Analizando estos datos vemos que gente procedente de otras latitudes viajaba hasta aquí muy probablemente por razones de naturaleza mágico-religiosa buscando la mediación y el poder que emana de Stonehenge. Obviamente, esta utilidad no eclipsa a mi modo de ver otras funcionalidades más elevadas relacionadas con el cosmos y el complejo conocimiento que las clases sacerdotales dominaban y que tan sólo transmitían a unos pocos. En efecto, la arqueología ha demostrado que Stonehenge es –además– una especie de computadora megalítica cuya edificación –al parecer– precisó de varias etapas a lo largo de miles de años.

Salvando las distancias, Stonehenge se construyó –al igual que las catedrales medievales– en varias fases. Durante un dilatado período, del 2800 a. C. al 1550 a. C., se hizo necesaria una planificación que cumpliera escrupulosamente, a lo largo de los siglos, con el fin perseguido por aquellos que proyectaron su ejecución. Esto no hubiera sido posible si no hubiera existido una poderosa motivación.

Fase 3 de la construcción de Stonehenge. Tras una serie de cambios los bloques de arenisca azul fueron trasladados al interior del círculo megalítico contrastando con los enormes trilitos. En esta etapa comienza a asemejarse a la imagen que no es tan familiar en la actualidad.

Fase 4 de la construcción de Stonehenge. En el 1500 a. C. se acometen los cambios definitivos. Los nuevos constructores deciden retirar las piedras azules, ubicarlas en el interior del círculo megalítico y erigir la piedra de arenisca verde conocida con el nombre del Altar.

La Heelstone (un menhir situado en las afueras del complejo megalítico circular) y los 56 agujeros de Aubrey son los elementos más antiguos. Los trilitos, por su parte, fueron erigidos en este lugar ocho siglos más tarde. Las famosas piedras azules, que se sitúan en un doble círculo, constituyeron la última fase de esta construcción prehistórica.

Los estudios arqueoastronómicos iniciados por el reverendo inglés William Stukeley en 1740 y los llevados a cabo por investigadores contemporáneos como Gerald S. Hawkins o Alexander Thom han demostrado que los misteriosos arquitectos de Stonehenge utilizaron ciertas estructuras megalíticas para determinar las fechas más sobresalientes del año agrícola o simplemente para resaltar ciertas ceremonias relacionadas con los eventos celestes.

Hasta la fecha, se ha localizado una veintena de alineamientos de carácter astronómico. Así, por ejemplo, el monolito de Heelstone, erigido frente a la entrada del monumento y de cuatro mil ochocientos años de antigüedad, es el encargado de marcar la salida del Sol en el solsticio estival.

El viaje del Sol

Desde un punto de vista astronómico, el movimiento aparente del sol sobre la eclíptica determina sobre el horizonte ciertas efemérides lo suficientemente regulares como para contribuir a una medición rigurosa del tiempo a través de calendarios. Al principio de la primavera, el Sol –que se haya sobre el ecuador (declinación cero)– sale por la mañana por el este y se pone por el oeste. La primera etapa de esta estación se caracteriza por el equilibrio que se da entre la noche y el día: hay tantas horas de luz como de oscuridad, de ahí el término de equinoccio. Conforme avanza la estación, el Sol se aleja del ecuador hacia el norte, aumentando considerablemente la declinación. Por tanto, el astro no emerge con la exactitud propia de los inicios de esta estación, sino que sale por un punto ubicado entre el este y el norte y se oculta por la tarde entre el oeste y el norte. En este contexto temporal, hay por el contrario, más horas de luz que de oscuridad, puesto que el arco descrito por nuestra estrella en el cielo es de una mayor amplitud. A medida que avanza el tiempo, la declinación del Sol disminuye aproximándose –de nuevo– la salida del astro solar en el este. Al principio del otoño, el Sol alcanza el ecuador, repitiéndose –nuevamente– el fenómeno ya descrito en primavera: un nuevo equinoccio. Conforme avanza el otoño, la declinación del sol se va haciendo negativa; lo que quiere decir que se ubica por debajo del ecuador del planeta. En consecuencia, el Sol emerge paulatinamente por un punto cada vez más distante del este, hacia el sur, lo que contribuye a que se den menos horas de luz que de costumbre, hasta alcanzar un prolongamiento máximo de la oscuridad llegados al invierno, lo que técnicamente se denomina solsticio invernal. En esas fechas, nuestro Sol surge en un punto próximo al sur, registrándose más horas de oscuridad en detrimento de la luz.

Momento en el que el sol se alinea con el complejo megalítico galaico de Porta Do Sol en el equinoccio otoñal. Foto: Tomé Martínez.

Los cinco trilitos interiores están ubicados de tal forma que marcan dos elipses concéntricas, donde el eje mayor señala el lugar por donde nace el Sol en el solsticio de verano. Desde el interior del complejo es posible distinguir ciertas irregularidades del terreno; algunos de estos accidentes topográficos sirven para determinar con precisión las salidas y puestas de la Luna o las fechas en que se manifiestan determinados sucesos celestes, algunos de los cuales podrían corresponder a ciertas festividades y ofrendas expiatorias asociadas a los eclipses, fenómenos que, presumiblemente, debieron ser interpretados por aquellas sociedades como un signo de suma importancia.

El prestigioso astrofísico inglés sir Fred Hoyle ha propuesto un método que, a su juicio, se aproxima al que utilizaron los sacerdotes de Stonehenge para predecir los eclipses, mediante una sencilla operación y sobre la base de los 56 agujeros predispuestos en forma de círculo que son conocidos con el nombre de Pozos de Aubrey. Para Hoyle, estos representan las órbitas aparentes del Sol y la Luna. Si el Sol se indica con una piedra marcada y se desplaza cada 13 días dos pozos, la piedra marcada completará un giro de 360º en el plazo de un año. A su vez, si dividimos los 56 pozos entre los dos recorridos cada 13 días, el resultado será 28, que multiplicado por 13 equivale a 364, casi el número de días del ciclo solar anual (365,24 días). Si tomamos otra piedra marcada, que representaría a la Luna, y la desplazamos también dos pozos cada día en el sentido del Sol, podemos deducir el ciclo astronómico de nuestro satélite. En efecto, 56 dividido entre dos es igual a 28, cifra aproximada de la duración del mes lunar. Finalmente, para que los cálculos de Hoyle nos lleven a buen puerto hemos de situar una pareja de piedras –diferentes a aquellas que representan al Sol y la Luna–, para señalar los nódulos lunares. La órbita de la Luna cruza en dos puntos la eclíptica. Estos dos puntos se denominan, respectivamente, nódulo ascendente y descendente. La recta que une a ambos se llama línea de los nódulos. Estos se desplazan sobre la eclíptica de tal forma que la línea realiza un giro completo en un período de 18,6 años. Pues bien, cuando tres de estas piedras coinciden sobre el diámetro del círculo que dibujan los pozos de Aubrey, es factible que se produzcan eclipses.

Stonehenge es una original y «perfecta» computadora megalítica pero no es la única existente en el planeta. En Rumanía, se encuentra el espectacular calculador astronómico prehistórico de Sarmizegetusa Regia, cuyas características y métodos de cálculo evocan en muchos aspectos los de Stonehenge.

Resulta paradójico que Stonehenge sea más popular que el complejo rumano de Sarmize y ello por una razón de peso: el complejo ubicado en Sarmizegetusa Regia es considerado por los astrónomos como el monumento arqueoastronómico más sensacional de cuantos conoce la ciencia. Esta maravillosa máquina astronómica fue diseñada con unos criterios de precisión tan sublimes que la convierten en un testimonio del pasado de enorme valor científico. La computadora megalítica de Sarmize responde a un diseño circular de grandes proporciones25. A su vez, esta se divide en 104 partes iguales, por medio de otras tantas losas predispuestas verticalmente. La zona interior del círculo pétreo se encuentra dividida por grandes postes de madera en 210 porciones análogas unas de otras. Además de este gran círculo, Sarmize incluye otro más aunque con unas proporciones más modestas respecto al primero. Como en el grande, el círculo pequeño también está dividido en partes iguales. En esta ocasión, la circunferencia se divide proporcionalmente en dos zonas de treinta y cuatro piedras cada una, la primera distribuida en dos veces 17, la segunda en 18 más 16, lo cual –en palabras de Chatelain– iba encaminado a efectuar diversos cálculos astronómicos.

Los ciclos astronómicos susceptibles de análisis con la máquina megalítica rumana son de una sutil complejidad. Chatelain, tal vez el especialista más preocupado por la divulgación de este complejo megalítico a la opinión pública, explicaba así las características de este portento tecnológico del pasado remoto:

[…] las 104 losas exteriores coinciden, desde luego, con un ciclo de ciento cuatro años, o lo que es lo mismo treinta y siete mil novecientos sesenta días, dato que asombrosamente también era conocido por la cultura maya y los egipcios. Esta peculiaridad cíclica hace coincidir los años solares de trescientos sesenta y cinco días con los años venusianos de quinientos ochenta y cuatro días, en tanto que tres de dichos ciclos coinciden con ciento cuarenta y seis años de Marte, y catorce con setenta y tres conjunciones de Júpiter y Saturno; o lo que es lo mismo, mil seiscientos cuarenta años lunares.

Pero lo más espectacular está por venir. Al parecer el círculo pétreo de doscientas diez piedras resulta para Chatelain más enigmático, pues según él no existe ningún ciclo astronómico múltiplo de ese número que los constructores de Sarmize pudieran discernir sin la requerida ayuda por parte de alguna cultura exterior más capacitada tecnológicamente. Existen dos círculos megalíticos múltiplo de ese número realmente desconcertantes. El primero nos remite al número 18.270 que, en días, es el tiempo que requiere una estrella invisible que gira alrededor de Sirio, tema que retomaremos más adelante cuando hablemos de las tribus dogonas. Por su parte, el segundo círculo nos remite al número 90.720, que en días se corresponde con la revolución sideral del planeta Plutón. Ahora bien, en ambos casos, estos misteriosos cuerpos celestes no fueron percibidos por el ojo humano hasta bien entrado el siglo XX, gracias entre otras cosas a la utilización de artilugios ópticos como el telescopio; y al parecer, los hombres de Sarmize, que sepamos, no poseían esta tecnología. ¿Cómo pudieron entonces averiguar estas efemérides cósmicas sin las herramientas adecuadas?

Druidas: la religión antigua

Generalmente se asocia a los druidas con Stonehenge. Aquellos sacerdotes eran animistas. Consideraban que los robles, el muérdago, los bosques, las montañas o los grandes monolitos de piedra eran potentes mediadores entre este y el otro mundo. Identificaban estos mediadores con las fuerzas de la naturaleza y con el espíritu de sus antepasados. La práctica de esta religión precisaba de estos escenarios o elementos para escenificar sus ritos y ceremonias chamánicas. Mediante un proceso iniciático y bajo la influencia de estados alterados de conciencia eran capaces de acceder a esos mundos invisibles y representarlos de diversas maneras. Era común, por ejemplo, representar el dios de la caza, un dios astado de nombre Cernunnos. Aparece en el folclore, pero también en los abrigos de algunas cuevas o en petroglifos.

Los fundamentos religiosos de aquel pueblo guerrero siguen siendo un misterio para nosotros. Entre otras cosas porque sus enseñanzas, filosofía, leyendas e incluso sus leyes eran transmitidas a través de la tradición oral. Confiaban en este sistema para perpetuar sus conocimientos sobre la naturaleza o el más allá. Al carecer del registro escrito son muchos los aspectos que se nos escapan a la hora de tratar de profundizar sobre su compleja cultura. En parte estas lagunas se han ido cubriendo gracias a la deducción antropológica derivada del análisis del paganismo que aún pervive en ciertos territorios donde la huella celta es evidente y las fuentes históricas procedentes de culturas que compartieron contemporaneidad con aquel fascinante pueblo, así lo corroboran. Ahora bien, cabe aclarar que esa tradición oral se dio fundamentalmente entre los celtas insulares; no así entre los continentales, pues al llegar estos al tránsito de la protohistoria y la historia, no dudaron, conocedores de la escritura, en testimoniar lacónicamente parte de su cultura a través de un nada despreciable número de documentos epigráficos; tales como grafitis, leyendas numismáticas o inscripciones.

Según la arqueología los celtas más primitivos datan de los años 800 a. C. al 450 a. C. y se repartían a lo largo y ancho de la geografía de la Europa central. A este grupo se les conoce con el nombre de cultura Hallstatt. La siguiente fase celta fue bautizada por los arqueólogos como cultura de La Tenè evolucionando hasta la época de los romanos dentro de los límites territoriales de la Europa continental.

Ara de sacrificios de origen celta escondida en un castro oculto por la frondosa maleza galaica en Toldaos (Galicia).

Foto: Tomé Martínez.

Los primeros vestigios de presencia celta los encontramos en Renania, entre los siglos XI y VI a. C. Aunque en términos generales los celtas tenían muchas similitudes con los pueblos guerreros indoeuropeos, religión, idioma, organización social y costumbres marcaban la diferencia sobre todo cuando se les compara con las tribus del este del Danubio y los clanes del sur del Mediterráneo. A su vez, los arqueólogos han encontrado relevantes afinidades culturales entre los celtas y la antigua India. Así se constata, por ejemplo, en el Rig Veda, el texto sagrado más importante y antiguo de la India. Gran parte de la vida de aquellas tribus estaba condicionada por la religión animista, sus mitos, tradiciones y los seres sobrenaturales que protegían lugares sagrados como Stonehenge.

AVEBURY Y OTROS LUGARES DE PODER

El henge de Avebury (2700 a. C.), sito al sur de Inglaterra a unos ciento veintiocho kilómetros de Londres, en Wiltshire, guarda también una estrecha relación con el complejo de Stonehenge pero en comparación con este último sus proporciones son enormes. Avebury es uno de los yacimientos arqueológicos prehistóricos más espectaculares del planeta y en realidad toma el nombre del pueblo que se edificó en el interior del henge violando su sacralidad milenaria.

Con una extensión de algo más de once hectáreas, este espacio megalítico fue abierto en el duro terreno con herramientas muy primitivas pero eficaces elaboradas con astas de ciervo. Sus constructores optaron por abrir una impresionante zanja circular entre dos imponentes terraplenes. En palabras del investigador inglés John Autrey, «supera a Stonehenge en la misma medida que una catedral supera a una pequeña parroquia».

En el interior del henge nos encontramos un círculo con enormes megalitos hincados en la tierra y aún más adentro hallamos los restos de dos círculos más aunque de tamaño menor. En el centro del complejo circular más septentrional encontramos las estructuras megalíticas conocidas popularmente con el nombre de «The Cove»; mientras que en el centro del círculo meridional se yergue un pedestal de cemento que evoca el lugar donde se asentaba el obelisco, el enorme menhir, ya desaparecido, de seis metros de altura y varios palmos de espesor que durante milenios ha asombrado a generaciones enteras.

Dos avenidas pétreas convergen en él: una al sur y otra al oeste. Para construir el lugar se utilizaron más de seiscientos megalitos con un peso que oscilaba entre las sesenta y las setenta toneladas y se piensa que el complejo tardó en completarse unos quinientos años. Para hacernos una idea de la grandeza monumental del henge basta con dar un paseo por el círculo megalítico externo con veintisiete estructuras pétreas hincadas sobre el terreno; aunque en el pasado existían muchas más: hasta un centenar de imponentes moles de piedra colocadas en el terreno a modo de menhir y apuntando al cielo desafiantes. Imagínense el espectáculo sobrecogedor de aquella escena para un viajero de la prehistoria. Incluso hoy en día este complejo megalítico turba el ánimo del viajero moderno y no lo digo precisamente por el henge que ya de por sí es un prodigio de la arquitectura neolítica, sino por el conjunto monumental con el que comparte territorio sagrado.

La grandeza de Avebury no acaba en el henge y sus dos avenidas. Dispersos por el entorno se alzan otros monumentos dignos de mención, algunos incluso más antiguos que el propio henge y que nos obligan a considerar este espacio arqueológico desde una perspectiva más amplia. El mítico henge comparte paisaje con el túmulo de West Kennet de ciento cuatro metros de largo y la montaña artificial prehistórica más alta jamás erigida en Europa: la colina de Silbury (2750 a. C.), también considerada la tumba prehistórica más grande de toda Inglaterra. La montaña artificial abarca nada más y nada menos que dos hectáreas y se eleva hasta una altitud de cuarenta metros. Fue creada de la nada por razones que ignoramos pero que sin duda para aquellos hombres que la construyeron debieron de ser muy poderosas. Como poderosa es la intuición del visitante, que pasea por sus verdes lomas y que comprende que este lugar no puede entenderse tratando aisladamente cada uno de los monumentos que se desperdigan por la zona. Está claro que estas construcciones sólo pueden ser entendidas en su complejidad dentro del contexto paisajístico que las abriga. Pensar lo contrario es perder el tiempo. Además, cuando tratamos de desentrañar los secretos de lugares como este olvidamos algo sumamente importante: la manera de pensar de sus constructores. Cada vez son más los arqueólogos que han dado el salto más allá de su especialidad y de esta manera comienzan a surgir interesantes teorías que muy probablemente nos acercan a la verdad.

Así descubrimos, por ejemplo, que los arquitectos de Avebury no sólo se limitaron a erigir piedras sobre el terreno conforme a criterios religiosos o técnicos sino que lo hicieron teniendo en cuenta aspectos geománticos.

Esto es sumamente importante pues consideramos esta enorme extensión de terreno como un enorme escenario sagrado donde se debieron de escenificar impresionantes rituales que tenían por objeto relacionar el hombre y la naturaleza mucho más allá del pragmatismo aparente; y eso que al parecer este lugar no posee a primera vista alineaciones relevantes desde el punto de vista astronómico, al contrario de lo que sucede en otros entornos megalíticos mucho más volcados con la observación de determinadas efemérides cósmicas complejas.

El lugar y el entorno no pueden separarse: no podemos estudiar un monumento megalítico obviando su dimensión geomántica. Hacerlo representa limitar la descripción del lugar perdiéndose, de paso, información valiosísima y esencial. Pasar por alto el hecho de que el paisaje que rodea un monumento ceremonial es parte integrante del lugar es un acto de absoluta irresponsabilidad por parte del investigador que ignora los mecanismos mentales que operaron en la conciencia de sus constructores.

Así las cosas, lo normal es que un investigador entregado se vea forzado a reflexionar sobre este espacio sagrado neolítico en términos animistas pues este modelo mental ensancha nuestro horizonte interpretativo proporcionándonos más información que la que obtendríamos bajo el prisma del marco cognoscitivo racionalista. Teniendo en cuenta esta metodología de trabajo resulta fácil intuir que la clave para entender este grandioso complejo neolítico está, precisamente, en la gran colina artificial de Silbury. No muy lejos de allí se encuentra Windmill Hill, colina natural a la que se le añadieron terraplenes durante el neolítico, algo que, sin duda, no se hizo por capricho. Una metódica observación a pie del extenso terreno revela la importancia de ambos elementos dentro de este inmenso santuario megalítico. Muchas personas desconocen el hecho de la correlación que se establece entre los monumentos antiguos de numerosas culturas extinguidas del planeta y la línea del horizonte. Del mismo modo se ha podido comprobar que el mismo fenómeno se repite en lugares como Avebury. El truco está en encontrar coincidencias con las líneas del horizonte. Generalmente, para poder contemplar correctamente una alineación megalítica debemos agacharnos detrás de los menhires alineando los bordes de su parte superior con las cumbres sitas bajo la hendidura. El encaje es asombrosamente exacto y demuestra una intención deliberada por parte de sus creadores.

Los ingenieros neolíticos crearon Silbury Hill como referente principal de otros puntos seleccionados en lo que parece ser un paisaje ceremonial en toda regla. Cuando se descubrió la colina de Silbury el equipo de arqueólogos excavó hasta el centro del túmulo. Allí encontró turba muy bien conservada; de hecho la hierba seguía conservando su color verde y podían encontrarse una interesante variedad de insectos. Todos estos datos hicieron concluir a los ecólogos que la grandiosa montaña artificial empezó a construirse a finales de julio o comienzos de agosto; un dato altamente significativo pues en esas fechas sigue celebrándose en la zona una fiesta de claro tinte pagano conocida con el nombre de Lammas, cuyo nombre evoca la antigua fiesta de la cosecha de agosto que en el calendario celta se denominaba Lughnassadh. Los análisis de la turba encontrada por los ecólogos demuestran que fue precisamente en esa fecha cuando comenzó a construirse la colina artificial de Silbury. Así pues, Silbury Hill contiene las claves ceremoniales que se escenificaban entonces y que tenían en cuenta las referencias del paisaje y un acontecimiento astronómico: el «Sol de Lammas» que surge, según la tradición, por el mismo lugar del horizonte que el de Beltane. Es lo que se conoce como amanecer doble y que ha sido comprobado desde la cima de la colina por el investigador Paul Devereux.

Silbury Hill era un túmulo de Lammas, un monumento erigido en honor a la cosecha. Una obra de ingeniería prehistórica que simboliza la conexión con el cosmos y la Madre Tierra en la que germina la cosecha que alimenta la tribu humana. Los arquitectos que proyectaron Silbury no pudieron resistir la tentación de escenificar el amanecer doble por el que el considerado sol de la cosecha vuelve a salir para celebrar la mies recién recogida.