En busca de Sumer

Durante siglos el pueblo sumerio permaneció en el más absoluto de los olvidos; sin embargo, a partir de 1877 el fabuloso descubrimiento de un diplomático francés, Ernest de Sarzec, vicecónsul por más señas del puerto de Basora, comenzó a cambiar las cosas.

Antes de llegar a su nuevo destino, Sarzec tuvo la oportunidad de pasar una temporada en dos países de gran atractivo histórico y artístico: Egipto y Etiopía. Aquellas estancias despertaron su interés por el pasado de los extensos territorios mesopotámicos; es más, la inquietud intelectual de Sarzec le llevó a considerar la posibilidad de dedicarse seriamente a la investigación de campo. Aquella vaga idea acabaría, con el tiempo, convirtiéndose en realidad.

La tentación por desenterrar evidencias de culturas antiguas se hizo, conforme pasaba el tiempo, irresistible; sobre todo si tenemos en cuenta el hecho de que las sagradas escrituras mencionaban asiduamente a Babilonia y Asiria. Sarzec, como muchos otros hombres letrados de su generación, estaba fuertemente influenciado por las sagradas escrituras e imagino que aquellos datos azuzaron aún más su curiosidad. Sin embargo, no fue la única fuente que demandó su atención. Las referencias a estas civilizaciones antiguas no sólo se encontraban en el Antiguo Testamento; los escritos de historiadores griegos como Jenofonte y Herodoto contribuyeron también a mantener vivo el recuerdo de aquellos pueblos del Génesis. Se comprende que Sarzec se sintiera motivado a explorar por su cuenta un territorio en el que sólo unos pocos privilegiados habían indagado antes que él.

Detalle del Panel Nimrud (728 a. C.) donde se representa al ejército asirio y su caballería. Según los expertos en el panel se describen las campañas bélicas que tuvieron lugar en Siria e Irán en torno al 738 a. C.

Museo Británico, Londres. Foto: Tomé Martínez.

Su aventura comenzó a doscientos cincuenta kilómetros de Bagdad, en la localidad de Tello. Por pura casualidad se topó con varios restos de ladrillos y conos inscritos con caracteres cuneiformes. Muerto de curiosidad, el entusiasta explorador francés decidió investigar cuanto antes lo que ocultaba aquel árido terreno. Estaba tan excitado con su proyecto que las prospecciones se llevaron a cabo sin tan siquiera esperar por los permisos oficiales.

Los ojos de Sarzec recorrieron aquel yermo paraje compuesto por una serie de lomas que parecían cabalgar a lo largo de la orilla de un seco canal rodeado –a su vez– por una llanura de barro cuarteada por el extremo calor del sol. En uno de los montículos más altos percibió una piedra oscura, pulcramente pulida que semejaba querer emerger del interior de la tierra. Conforme ascendía a lomos de su caballo pudo comprobar que aquella piedra formaba parte de algo mucho más voluminoso. No tuvo que esperar mucho para descubrir que se trataba del hombro de una estatua de grandes proporciones. Aquella jornada fue decisiva pues marcó el inicio de una aventura arqueológica trepidante sin apenas parangón en la historia de la ciencia.

Las campañas arqueológicas llevadas a cabo por Sarzec fueron muy provechosas. Sus hallazgos marcaron el camino hacia el conocimiento de una, por entonces, desconocida civilización perdida. Gracias a la financiación del gobierno galo, pudo desenterrar en tan sólo un año fabulosas estatuas de diorita, un tipo de roca procedente de las lejanas canteras de Omán y que fue transportada por el golfo Pérsico en grandes embarcaciones, lo que denota la destreza técnica de aquel pueblo. Al tiempo que este material llegaba a manos de los expertos en Europa, los filólogos se devanaban los sesos para tratar de interpretar el significado de las numerosas tablillas con escritura cuneiforme que no dejaban de llegar a los museos.

Por entonces, el conocimiento que se tenía de este tipo de escritura se debía al maltrecho viaje exploratorio que en 1756 patrocinó el rey de Dinamarca. De sus cinco integrantes sólo uno de ellos sobrevivió a las calamidades de un viaje lleno de imprevistos. Se trataba del alemán Carsten Niebuhr, el cual consiguió alcanzar las ruinas del palacio de los reyes de Persia en Persépolis, de dos mil años de antigüedad. Con una mezcla de emoción y agotamiento abrumador, Niebuhr consiguió elaborar cuidadosas copias de las inscripciones cuneiformes que allí encontró. Lo que trajo de vuelta fue esencial para comprender este tipo de escritura. Las inscripciones de Persépolis sirvieron de inspiración a una nueva generación de lingüistas y su definitivo dominio resucitaría la memoria de Sumer.

Otro personaje destacado en la resolución de este tipo de escritura fue el profesor de secundaria Georg Friedrich Grotefend que junto a otros expertos contribuyó a asentar el método interpretativo del persa antiguo. El caso es que al tiempo que Grotefend y otros colegas de su generación estaban enfrascados en la resolución del lenguaje de los antiguos persas, surgieron otros eruditos de no menor importancia. Sin duda de entre todos ellos el de mayor talla intelectual fue el cuneiformista británico Henry Rawlinson, un soldado, diplomático y lingüista cuyo perfil haría las delicias de cualquier guionista de Hollywood.

En 1826 viajó como soldado del ejército británico a la India. Una vez afincado en su lugar de destino Rawlinson retó –a quien quisiera aceptar sus apuestas– a hacer multitud de actividades. Sus desafíos eran de los más variopintos y apostaban por correr, montar a caballo, cazar, jugar a las cartas o lo que fuera a cambio de una suculenta suma de dinero; todas ellas actividades más propias de un buscavidas que de un erudito.

En 1835 Rawlinson estaba destinado en Persia cuando oyó hablar del descubrimiento de unas pequeñas tallas pétreas no muy lejos de la ciudad de Behistún. Intrigado por la noticia se acercó al lugar y en efecto no sólo encontró representaciones en relieve del rey Darío sino también textos en cuneiforme en tres lenguas diferentes. El enorme bajorrelieve, datado en el 520 a. C. y que rememora las gestas militares del rey persa, fue tallado a unos cien metros por encima del suelo, lo que dificultó su desciframiento. Rawlinson, literalmente, puso en riesgo su vida, colgado de una cuerda o sentado en precarios andamios, al tratar de transcribir las inscripciones para su estudio minucioso, hasta que pasado un tiempo acabó por contratar a un joven kurdo cuya ayuda sería sumamente valiosa pues permitiría transcribir la inscripción más inaccesible de todas y que resultó ser un dialecto tardío del acadio: el babilónico. Aquella lengua escrita pertenecía a un pueblo semítico que se estableció en Mesopotamia junto con los sumerios en torno al tercer milenio antes de Cristo. Los lingüistas que estudiaban los textos cuneiformes disponían ya de un conocimiento de campo del persa antiguo y habían hecho progresos a la hora de descifrar el acadio. Las inscripciones trilingües de Persépolis y Behistún parecían allanar el terreno para descifrar definitivamente las inscripciones de la tercera lengua; sin embargo no fue así y tuvieron que pasar algunas décadas antes de que se identificara como elamita29 a la misteriosa tercera lengua.

Tras este acontecimiento se sucederían los que pasan por ser considerados como los descubrimientos más sonados de la arqueología mesopotámica: las grandes urbes y centros de poder. Así en 1843, Paul Emile Botta halló el palacio del famoso monarca asirio Sargón II repleto de grandes tesoros. Poco después otro investigador, Henry Layard, desenterró la ciudad de Nínive y no tardó en encontrar la gran biblioteca de Asurbanipal con sus más de veinte mil tablillas cuneiformes. Una serie de evidencias sugirieron que los habitantes de habla acadia de Asiria y Babilonia no inventaron la escritura cuneiforme. En vez de ello la tomaron prestada de algún pueblo anterior no semítico adaptándola a sus propios esquemas idiomáticos.

Recreación artística de los jardines de Babilonia de W. Hängende.Estos jardines colgantes se construyeron en el s. XI a. C. en época de Nabucodonosor II. Una de las siete maravillas del mundo antiguo cuyo aspecto sólo hemos podido recrear gracias a la imaginación de los artistas contemporáneos.

Precisamente algunas de las tabillas de Asurbanipal dieron la razón a quienes pensaban de este modo. Aquellos textos, denominados silabarios, listaban términos acadios familiares para los lingüistas junto con otros términos, escritos en cuneiforme, totalmente intraducibles y que pertenecían a un idioma desconocido: el sumerio.

El Museo Británico fue el lugar donde fue a parar la mayor parte de las tablillas de arcilla desenterradas en Nínive. De entre todos los lingüistas que se pusieron a traducir los textos cuneiformes destacó un joven investigador inglés llamado George Smith. A él le debemos el descubrimiento de la versión acadia del Diluvio Universal narrado con posterioridad en la Biblia. Su sensacional descubrimiento demostró que la Biblia y muchos de los hechos y lugares descritos en ella tenían una base histórica real, algo que no ha dejado de constatar la arqueología desde entonces. Así en una excavación llevada a cabo por el agente consular inglés J. E. Taylor en las ruinas de un zigurat próximo al río Éufrates se encontraron unos cimientos que resultaron ser los de la ciudad donde nació el patriarca Abraham: la ciudad de Ur.

La aparición de las antaño poderosas ciudades-estado mesopotámicas como Uruk, Nippur y la propia Ur no fue espontánea como piensan algunos. Fue fruto de un proceso evolutivo que tuvo su origen alrededor del 5000 a. C. al abrigo de las vivificadoras aguas del río Éufrates.

El rey Asurbanipal en plena cacería. Museo Británico, Londres. Estos relieves denotan un estudio de la anatomía humana y animal muy depurada y son de marcado realismo.

Sobre las ruinas del gran zigurat de Ur de cuatro mil años de antigüedad el paisaje que se abre ante nuestros ojos es desolador. El arqueólogo inglés sir Leonard Woolley describía así sus impresiones en la que fue su primera visita al yacimiento: «Parece increíble que esta desolación haya podido ser alguna vez habitable para el hombre, y sin embargo los altozanos azotados por la intemperie a mis pies cubren los templos y las casas de una gran ciudad». Lo que hoy es un yermo páramo abrasado por el sol, antaño fue el escenario donde se desarrolló una avanzada agricultura, capaz de brindar alimento y confort a los miles de habitantes de aquellas urbes lo que favoreció el desarrollo de los ingredientes que fundamentan una civilización moderna: cultura, tecnología, relaciones comerciales, etc. Enormes ciudades cobijaban en su interior a decenas de miles de habitantes que interactuaban entre sí conforme a los parámetros de un modelo social sumamente complejo y desarrollado.

El Éufrates no sólo sirvió a fines agrícolas, también fue un importante dador de recursos alimenticios y un elemento estratégico que permitió el desarrollo de la navegación. En la cabecera del golfo Pérsico los irrigados campos brindaban generosas cosechas de peces y abundante vida salvaje, lo que permitía todo tipo de caza en las marismas. Tanto éxito tuvieron los primitivos habitantes de la región que lo raro hubiese sido que en los siguientes tres milenios no surgiera un modelo de organización social diferente. Sin embargo, aunque la utilización de sus aguas para fertilizar la tierra fue determinante para el éxito del proyecto civilizador también lo fue para su extinción a largo plazo. Paradójicamente, las mismas técnicas que habían permitido prosperar a las ciudades-estado acabarían por provocar su colapso.

La intensa irrigación provocó la salinización de los terrenos agrícolas, lo que derivó en un descenso en el rendimiento productivo que se tradujo en menos cosechas y de peor calidad. Los efectos de la sobreexplotación fueron las hambrunas y la escasez de recursos, lo que unido a las disputas militares y las enfermedades acabaron por debilitar considerablemente a las ciudades-estado de Sumer. Pero el golpe de gracia lo propició la madre naturaleza al desviar el curso fluvial que durante siglos había mantenido con vida las ciudades y fabulosos monumentos sumerios. El río Éufrates, el dador de vida, se desvió inexorablemente hacia el oeste abandonando para siempre a las gentes que conformaron una de las más asombrosas y enigmáticas civilizaciones de la antigüedad. Hoy las estructuras desmoronadas y erosionadas por el feroz y abrasador viento del desierto reciben al explorador que se atreve a transitar por estos solitarios parajes no exentos de peligros.

Pero ¿de dónde venían los sumerios? El judaísmo, el cristianismo y el islamismo sitúan el primer hogar de la humanidad en Mesopotamia; allí es donde estas grandes religiones ven un paraíso en la Tierra, el Jardín del Edén, donde el hombre perdió su ingenuidad a cambio de un alto precio; los sumerios, sin embargo, veían una ciudad: Eridú. «No había crecido una caña. No se había creado un árbol. No se había construido una casa. No se había construido una ciudad. Todas las tierras eran mar. Entonces se creó Eridú».

A diecinueve kilómetros de Ur, al oeste del río Éufrates, las ruinas de la mítica ciudad siguen aguantando las duras inclemencias climatológicas del desierto. Es el asombroso testimonio de que lo que describen los sumerios en sus textos cuneiformes fue una maravillosa realidad, aunque a veces, como sucede en otras tradiciones, adornada con elementos épicos. Lo que nos dice la arqueología es que los sumerios tuvieron su propia prehistoria.

Detalle de escritura cuneiforme. Museo Británico, Londres.

Foto: Tomé Martínez. Cada sílaba se representaba por un grafema que sin embargo podía vincularse con varios sonidos. No olvidemos que salvo los ideogramas, de muy poco uso y reservados para palabras frecuentes, las restantes se escribían teniendo en cuenta parámetros fonéticos. Este sistema de escritura se aplicó para escribir sumerio, asirio, hitita, babilonio, luwita, urartio y hurrita.

Las primeras excavaciones en Eridú se llevaron a cabo en 1946 por parte de una expedición iraquí. Los dos arqueólogos predestinados para aquella misión fueron Seton Lloyd y Fuad Safar. Entre otros aspectos hubo dos que motivaron aquella búsqueda: por un lado las fuentes mitológicas que afirmaban que Eridú era una ciudad anterior al Diluvio Universal, un relato tanto sumerio como bíblico, y por otro lado los restos del zigurat que conforme a los criterios populares había sido un relevante santuario del Dios Enki30. Partiendo de la tendencia universal de construir los templos en el mismo lugar sagrado a lo largo de los siglos, el equipo de arqueólogos decidió comenzar a excavar en pleno santuario. La estrategia no tardaría en dar sus frutos…

Desde el comienzo de la primera temporada de excavaciones los arqueólogos vieron confirmada su corazonada: bajo la esquina sur del zigurat encontraron los primeros restos de un templo prehistórico; luego les sucederían unos cuantos más con una datación que se retrotraía muy lejos en el tiempo. Estos restos sugerían que los antepasados directos de los sumerios del tercer milenio antes de Cristo eran –sin ningún atisbo de duda– los verdaderos artífices de los fabulosos templos y monumentos que erigieron. En palabras de Fuad Safar:

Asistente del dios asirio (810 a. C.) procedente del templo de Nabú, en Nimrud.

Museo Británico, Londres.

Foto: Tomé Martínez.

[…] necesitamos poco tiempo para descubrir que, lejos de ser el edificio más primitivo del lugar, representaba un templo ya varias veces derruido y reconstruido. Esos notables edificios databan de la época en la que Eridú era todavía un próspero y extenso asentamiento, y sin duda había proporcionado un enfoque a la vida religiosa de su primitiva comunidad moradora de los pantanos. Y allí residía su significado primario; porque su arquitectura mostraba una madurez formal hasta entonces insospechada en los habitantes del sur de Irak durante su fase prehistórica primitiva.

Embarcaciones votivas y otros restos de cerámica constataron que los primeros colonos del sur de Mesopotamia fueron el pueblo Obeid del sexto milenio. En posteriores campañas los arqueólogos excavaron en la zona oeste del zigurat donde también se encontraron restos de un asentamiento antiquísimo. Los trabajos en el zigurat avanzaron más allá de lo pronosticado. Los vestigios del séptimo templo dieron paso a los del octavo y los de este a los de un noveno. De hecho, este último denotaba una serie de características estilísticas y técnicas que lo diferenciaban de los templos que tenía por encima de él, lo que llevó a los científicos a concluir acertadamente que el templo pertenecía a una fase muy primitiva del denominado período Obeid. Debajo de este nivel los arqueólogos encontraron la nada despreciable cifra de doce templos consecutivos ¡uno debajo de otro! El más primitivo de los templos tenía los cimientos fijados en una duna de arena. Safar y Lloyd habían viajado atrás en el tiempo, hasta los orígenes mismos de período Obeid: ¡el 5900 a. C.! La ciudad de Eridú era, en efecto, muy antigua y había estado habitada continuadamente la friolera de dos mil años. Posteriormente el equipo encontró un cementerio con más de un millar de tumbas que reflejaba la creencia compartida de aquellas almas en la supervivencia después de la muerte física. El descubrimiento de las tumbas tuvo un especial impacto emocional en el arqueólogo Seton Lloyd que escribió:

Allí estaban todos, tendidos ordenadamente, con los pies apuntando en una misma dirección: la gente que pintó la cerámica y trajo sus pescados como ofrendas a aquel pequeño templo, frágil y más bien helado, pero con sus confortadores objetos caseros colocados a su lado. Nunca podré desembarazarme de la sensación que experimenté al hallarme repentinamente entre ellos al descubrir las tumbas.

Aunque los sumerios consideraban Eridú como la primera gran urbe, los investigadores han demostrado que la primera ciudad fue en realidad Uruk. Cuando los arqueólogos accedieron por vez primera a Uruk, la antigua Erek del Antiguo Testamento, comprobaron que muchas de las descripciones recogidas en la epopeya de Gilgamés, de unos cuatro mil años de antigüedad, eran –en contra de lo que algunos pensaban– verídicas. Es el caso de la muralla de la ciudad de la que el poeta babilónico comentó:

Mírala, todavía hoy el muro exterior por el que corre la cornisa brilla con el resplandor del cobre; y el muro interior no tiene igual. Todo el umbral, es antiguo. Asciende por la muralla de Uruk; camina a lo largo de ella, te digo; contempla la terraza de los cimientos y examina el edificio; ¿no es de buen ladrillo cocido?

En efecto, los arqueólogos del siglo XX comprobaron las calidades de los restos de la formidable obra de ingeniería que llevaron a cabo los maestros constructores de Uruk. La imponente muralla alcanzaba los ocho kilómetros de extensión. También localizaron los restos del denominado Templo Blanco (del cuarto milenio antes de Cristo) dedicado, muy probablemente, al dios An. La planta de la edificación se hundía en pleno período Obeid pero, a diferencia de Eridú, este templo se asentó sobre un montículo artificial de unos doce metros de altura, un primitivo zigurat, el monumento más significativo de la cultura arquitectónica sumeria. Se sabe que la gente acudía masivamente a este lugar para adorar a la diosa de la guerra y el amor: Inanna. El caso es que debajo del templo dedicado a la diosa los arqueólogos no tardaron en encontrar más restos de edificaciones, también datadas en el cuarto milenio antes de Cristo. El sondeo estratigráfico partiendo del núcleo más antiguo hasta entonces conocido de Uruk alcanzó suelo virgen tras excavar, nada más y nada menos que ¡dieciocho niveles de ocupación! A pesar del éxito de la campaña quedaban pendientes dos importantes cuestiones: por un lado, determinar la procedencia de los primeros habitantes de la zona y, por otro, determinar la procedencia de los avanzados conocimientos agrícolas de aquellos misteriosos granjeros pues la domesticación de ciertas especies de plantas e incluso animales no surge espontáneamente.

Un joven arqueólogo británico, Max Mallowan, recibió el encargo de buscar las respuestas en el montículo de Kuyunjik en Nínive; en definitiva debía excavar los sucesivos niveles asirios hasta llegar al suelo virgen. Lo que pocos saben es que Mallowan tenía por esposa a la mundialmente famosa escritora Agatha Christie. Al tiempo que escribía una de sus novelas más populares: La muerte de Lord Edgeware, acompañaba a su joven marido durante las prospecciones arqueológicas. Mallowan estaba convencido de que la excavación duraría poco pues el afloramiento rocoso donde se había asentado Nínive se encontraba a poco más de una docena de metros bajo sus pies. Sin embargo, al final el pozo estratigráfico superó con creces la profundidad estimada. El génesis de Nínive se encontraba a una veintena de metros y fue allí donde el arqueólogo británico encontraría evidencias de la cultura Obeid en forma de cerámica. En su búsqueda infatigable, Mallowan acabó topándose con otro tipo de cerámica, denominada Halaf. Los artesanos de –en sus propias palabras– «aquella alegre, y brillante cerámica» pertenecían a un contexto temporal endiabladamente lejano: el 5700 a. C.; contexto temporal que finalmente se ha comprobado fue contemporáneo con los estadios más primitivos de la cultura Obeid.

EL GRAN ENIGMA DE LOS HITITAS

Con la llegada del siglo XX los mitos antiguos parecieron tomar forma de la mano de los arqueólogos. Por entonces, se creía que había existido un mundo anterior a la escritura de la Biblia dominado por tres poderosos imperios concentrados en Oriente Próximo: Egipto, Asiria y Babilonia. Las sucesivas campañas arqueológicas confirmaron, como hemos visto, esas viejas crónicas. La huella de su paso la constatan hoy en día sus grandiosos monumentos y su fabulosa cultura durante miles de años agazapada bajo la arena de estos extensos territorios, en su mayor parte áridos, y abrasadores, pero antaño fértiles y rebosantes de vida. Nadie se podía imaginar que en el mismo escenario geográfico interactuó otra gran potencia cultural, durante tres mil años olvidada: los hititas.

En la actual Siria empezaron a aparecer, junto al río Orontes, fragmentos de un extraño idioma que el tiempo acabaría por confirmar que había sido utilizado en grandes partes del mundo antiguo. Pronto algunos investigadores se percataron de que estaban ante algo transcendental desde el punto de vista histórico. En el descubrimiento de este fabuloso imperio de la antigüedad fueron varios los arqueólogos que colaboraron en darlo a conocer; pero de entre todos ellos Willian Wright pasará a la historia por haber conseguido, tras rocambolescos esfuerzos, los vestigios que marcaron el camino a seguir en las investigaciones que nos permitieron encontrar este mundo perdido.

Mucho antes de que su gran obra El Imperio de los hititas (1884) le diera fama mundial, Wright fue el primer investigador que trató de desentrañar el enigmático lenguaje que tanto estaba dando que hablar en el mundo académico del siglo XIX. Para ello, el misionero y estudioso de la civilización hitita por excelencia, por aquel entonces, había conseguido hacerse con los valiosos restos encontrados en Hama, la Hamath bíblica; una importante ciudad de la Siria Occidental.

Como si se tratase de una película de Indiana Jones, la aventura arqueológica que dio lugar a la búsqueda de los hititas comenzó con el descubrimiento casual que hizo un arqueólogo suizo llamado Johann L. Burckhardt en un bullicioso bazar de la ciudad. En la esquina de una casa se topó con una piedra cubierta de unos extraños jeroglíficos que nada tenían que ver con los egipcios y que por entonces estaban siendo estudiados por el gran investigador francés Jean François Champollion. Durante un tiempo, la noticia –que fue publicada en 1822 en un libro suyo– pasó desapercibida e incluso hubo especialistas que la consideraron un manifiesto fraude. El caso es que conforme pasaba el tiempo, se seguían encontrando piedras cubiertas con esta extraña escritura.

En 1870, dos arqueólogos: J. Augustus Johnson y S. Jessup, volvieron a sacar a la luz nuevos hallazgos en la ciudad de Hama, lo que demostraba que aquellas piedras no eran un fraude. Con el fin de poder estudiarlas con detenimiento resolvieron copiarlas y fotografiarlas; y es aquí donde empieza la historia rocambolesca a la que hacía mención y que puso en peligro la integridad de aquella valiosa información para la comunidad científica.

Una vez más la religión estuvo a punto de entorpecer el progreso del conocimiento. Los lugareños, con una mezcla de estupor y de superstición, desconfiaban de aquellos dos infieles que pretendían llevarse una piedra que, además, era objeto de idolatría y a la que se le atribuían poderes sobrenaturales. Desde tiempos inmemoriales había sido utilizada para curar ciertas dolencias de hombres y animales. La tarea para conseguir aquellas piezas iba a resultar sumamente delicada y complicada. A pesar de ello, llegaron a un acuerdo con un artista local, el cual les facilitó unas copias pintadas que sin embargo eran poco valiosas desde el punto de vista científico pues obviaban algunos detalles sumamente importantes, lo que las invalidaba para llevar a cabo cualquier labor de desciframiento. La primera batalla para conseguir las piedras había fracasado. Poco después, otro investigador, el capitán Burton, aprovechando que había sido destinado a la ciudad como cónsul británico hizo las gestiones para conseguir las piedras. Así resolvió ponerlas un precio. Lejos de resolver la situación, esta se complicó, pues los propietarios de las valiosas piedras decidieron subir desorbitadamente la cantidad económica, poniendo en riesgo, además, su integridad pues los dueños podían verse tentados a fragmentarlas para de este modo sacar más tajada del intercambio pecuniario propuesto por el militar británico. Hasta que –finalmente– apareció en escena William Wright. Este misionero irlandés, educado en el Queen’s College, ejercía labores como corresponsal del Pall Mall Gazette y gracias a su labor periodística poseía contactos con influyentes personajes del país. De este modo, pudo conseguir el respaldo, nada más y nada menos, que del gobernador de Siria Subhi Pasha, un hombre interesado en modernizar el Imperio turco. Esta intención política favoreció que colaborara con Wright desinteresadamente en la recuperación para la ciencia de aquellos vestigios. Finalmente Wright pudo hacerse con las inscripciones pictográficas de Hama pero para ello tuvo que contar con la protección de los soldados. Antes de enviarlas a Constantinopla el estudioso irlandés hizo dos vaciados para el Museo Británico y la Fundación para la Exploración de Palestina31. Posteriormente surgirían nuevos testimonios de la intrigante escritura jeroglífica en zonas tan dispares como Bogazköy, Jerablus, la propia Siria o Anatolia. Se hicieron moldes y copias que no tardaron en llegar a manos de los especialistas de Europa y América donde comenzó la apasionante labor de su descodificación. Aunque ya se intuía que todos estos símbolos estaban relacionados y que, por lo tanto, podían vincularse a una misma procedencia cultural, no cesó el empeño por profundizar aún más en el conocimiento de aquel pueblo desaparecido, tanto en los libros como en los mismos mitos.

En las montañas de Anatolia, en Turquía, un lingüista alemán, Hugo Winckler, se tropezó con las ruinas de una antiquísima ciudad. Fue allí donde encontraría la fuente de la extraña lengua hablada por los hititas. Corría el año 1906 cuando se iniciaron las primeras excavaciones. Pronto se hizo evidente que aquel lugar depararía múltiples sorpresas y no sólo a los lingüistas. La riqueza arqueológica del lugar no ha dejado de brindar una asombrosa información sobre la vida cotidiana de aquel misterioso pueblo. Durante las primeras campañas, Winckler extrajo cientos de tablillas de barro con la escritura que le había llevado hasta allí. Pronto comprendió que no podría esclarecer aquel código mientras no encontrara una pieza escrita en una lengua que pudiera comprender. Tras unas semanas de duro esfuerzo la recompensa llegó en forma de una tablilla escrita en babilonio. Esta sería la prueba de la existencia de un cuarto imperio que rivalizó en poder con sus coetáneos. Sin embargo, Winckler no ocultaba su sorpresa a la hora de tratar de averiguar las causas que llevaron al ocaso del basto Imperio hitita. Lamentablemente nunca hallaría la respuesta. La muerte le visitaría poco después de su gran campaña en Anatolia, en el centro de Turquía.

Tras más de un siglo de investigaciones en la ciudad –a la que los primeros investigadores bautizaron con el nombre de Hattusha– la arqueología ha desvelado para nuestro regocijo una portentosa y avanzada civilización. Los primeros lingüistas estaban desconcertados con el hitita. Aunque se trataba de una escritura cuneiforme con un alfabeto sobradamente conocido eran incapaces de hilar significado alguno. Para descifrar una lengua desconocida resulta imprescindible dar con un idioma similar; sólo de este modo, usando la gramática y las palabras compartidas, se puede penetrar en las claves que nos permitirán interpretar el código con éxito; pero el idioma hitita se hacía de rogar; de hecho, parecía un idioma propio. No parecía existir nada semejante en el Oriente Próximo de entonces. Finalmente se descifró con el hallazgo de una frase peculiar. Este importante descubrimiento se lo debemos a la agudeza mental de un experto checo llamado Bedrich Hrozný.

Durante una de sus investigaciones sus ojos fueron a posarse sobre una extensa frase en la que una palabra le llamó poderosamente la atención: wa-a-tar; muy parecida a la palabra inglesa water. De la misma manera la palabra ez-za le recordó al término alemán essen para comer. La combinación arrojó una frase completa que logró traducir con sentido: «Ahora come pan y bebe agua»; con esto consiguió la primera traducción hitita traducida tras miles de años de silencio desvelándose que el hitita era, en realidad, una lengua indoeuropea. Los hititas no eran de Oriente sino de algún lugar de Europa.

Ahora sabemos que la gran batalla de Kadesh, escenificada en 1264 a. C., supuso una importante victoria para los hititas, en gran medida gracias a las técnicas de ingeniería ideadas por los diseñadores de carros de combate de caballería que dispusieron colocar las ruedas del carro en el centro, lo que les permitió ganar en estabilidad, rapidez y eficacia de combate. Aquella importante victoria sobre Egipto debería haber servido para avanzar hacia una supremacía relevante en la historia, pero lejos de suceder eso los hititas comenzaron su época de declive. Sin embargo, los registros escritos archivados en sus bibliotecas obviaron esta importante faceta del devenir vital de aquel pueblo. Afortunadamente, los arqueólogos encontraron el relato del final del Imperio oculto en lo que parecía una especie de tumba megalítica llena de símbolos extraños: un «segundo código hitita». Cuando consiguieron descifrar aquel código la ignota historia de los últimos días de los hititas resurgió del olvido. Precisamente fue aquí donde los lingüistas encontraron las razones que llevaron al colapso de aquella grandiosa civilización.

Entrada de la ciudad hitita de Hattusa. Ruinas de Hattusa (Puerta del León) en Boğazköy, Turquía.

Tras años de arduo trabajo los filólogos consiguieron descifrar los jeroglíficos y su lectura desconcertó a la comunidad científica. Tras el triunfo de Kadesh empezaría el principio del fin de los hititas. Hattusil depuso al rey y lo mandó al exilio. Esto llevó a una guerra civil inspirada por lo peor de la naturaleza humana: el ansia de poder y la avaricia. Hattusa, la imponente fortaleza hitita, había sido diseñada para hacer frente al ataque de cualquier potencia extranjera pero no estaba preparada para resistir un «ataque» desde dentro; y eso fue precisamente lo que debilitó aquella civilización.

A pesar de los treinta y cinco siglos transcurridos, si visitamos la ciudad de Hattusa veremos que está muy bien conservada y ello, en gran medida, gracias a la excelente labor de sus misteriosos ingenieros. No deja de sorprender, una vez más, la excelencia en la construcción, especialmente de los muros de las murallas kilométricas que salvaguardaban la ciudad de los ataques de sus enemigos. Las técnicas empleadas por los ingenieros hititas del siglo XVI o XVII a. C. demuestran un conocimiento técnico asombroso en plena Edad del Bronce. No muy lejos de allí, en la parte sur de la ciudad nos encontramos los restos, estupendamente conservados, de una pirámide sumamente peculiar conocida con el nombre de Yerkapi, datada en el siglo XIII a. C., en las postrimerías del Imperio hitita. Este monumento mira a Egipto, la por entonces única potencia capaz de hacer frente al poderío militar de aquella civilización. Y hoy en día se sabe que tuvo por objeto atemorizar a sus enemigos. Imagino la impresión que provocaba en los viajeros que se adentraban en los dominios del imperio. La enorme mole pétrea de Yerkapi, con doscientos cincuenta metros de largo y setenta y cinco metros de alto, estaba flanqueada por dos imponentes esfinges y estaba coronada por inmensas y macizas torres de vigilancia; por lo que lo normal es que el observador se sintiera intimidado ante tal visión de poderío. Es más, el observador no sólo percibía una colosal estructura piramidal; debido a la disposición estratégica de este mausoleo, la ciudad se mostraba frente al espectador en toda su gloria y magnificencia arquitectónica, con sus colosales murallas defensivas. El mensaje, que desde aquella perspectiva recibía el visitante que se acercaba a esta gran ciudad, era conciso y demoledor para sus potenciales enemigos: el poder de Hattusa resultaba temible, casi sobrenatural; como si los dioses la hubieran edificado con sus propias manos. Paradójicamente su peor enemigo, como hemos dicho, estaba dentro de las impresionantes murallas.

En la cima de su poder sus dirigentes mostraron su mayor debilidad persuadidos por la tentación del poder y la avaricia. Toda una lección para la humanidad del siglo XXI, la cual parece no haber aprendido aún la lección pues seguimos consumiéndonos en los mismos parámetros psicológicos como individuos y como sociedad. De esta manera silenciosa llegó finalmente el ocaso hitita. Los supervivientes abandonaron finalmente la ciudad no sin antes quemar sus bibliotecas en las que miles de tablillas de arcilla quedaron sepultadas con la información que atesoraban. Los hititas desaparecieron sin dejar rastro; ¿a dónde se fueron? ¿Qué llevaron consigo? ¿Tal vez los documentos más valiosos? Si finalmente volvemos a encontrar su rastro, el rastro de su peculiar diáspora, el tiempo nos dirá lo que pasó realmente con aquella portentosa civilización; la única capaz de competir en grandeza y gestas con el Antiguo Egipto.

Este relieve lo podemos encontrar en el santuario de Yazilikaya uno de los más importantes utilizado por los hititas. Representa a los doce dioses del inframundo.

EL PAÍS DE MELUKKHA

Corría el año 1856 cuando el gobierno británico confió a los hermanos Brunton la ingente tarea de levantar las infraestructuras ferroviarias que contribuirían a comunicar las diferentes regiones de la India enlazando las populosas, ya por entonces, ciudades de Karachi y Lahore, actualmente paquistaníes, con el resto del país. Lo que no podían tan siquiera intuir aquellos dos ingenieros es que, sin proponérselo, acabarían embarcándose en uno de los descubrimientos más fabulosos de la arqueología. En efecto, lejos de Mesopotamia y Egipto, en el denominado «creciente fértil» a orillas del río Indo, se desarrolló una de las civilizaciones más asombrosas de la Edad del Bronce: los dos británicos sacarían a la luz los restos de las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa, un hallazgo que testimonia el sorprendente grado de civilización que había alcanzado aquella cultura protohistórica del Indo.

Desgraciadamente, ambos lugares estaban siendo objeto de un exhaustivo expolio que no pasó desapercibido para Alexander Cunningham, un militar con una extrema sensibilidad artística y que trató, por todos los medios a su alcance, de preservar los tesoros arqueológicos de la zona. Durante un tiempo consiguió paralizar el saqueo y destrozo sistemático que estaban padeciendo ambos yacimientos, pero el tema no se regularizó hasta bien entrado el año 1924 cuando un arqueólogo británico, sir John Marshall, se implicó en el asunto a título personal. Hasta entonces, dos investigadores indios, R. D. Baneji y Daya R. Sahni, habían estado desarrollando labores arqueológicas en ambas ciudades pero también habían puesto al descubierto las ruinas de otro núcleo urbano conocido con el nombre de Chandhu-Daro. Estos yacimientos rompían definitivamente el monopolio que ostentaba hasta entonces Mesopotamia en lo que concierne al grado de planificación urbanística y social que ofrecen sus antiquísimos núcleos de población.

Esta civilización contemporánea de la egipcia y la mesopotámica ya era recogida en los textos sumerioacadios como el país de Melukkha. También se aludía su existencia en el Rigveda sánscrito, escrito en el segundo milenio antes de Cristo; en él se hablaba de una civilización perdida que desapareció. Los invasores arios, enviados por el dios hindú Indra habrían sido en última instancia los responsables de su presumible destrucción. Sea como fuere, una vez más, los hechos vinieron a constatar que los mitos y leyendas de la antigüedad son una fuente fiable de información.

Hasta la fecha, Mohenjo-Daro y sus coetáneas pueden ser calificadas como los primeros ejemplos de planificación urbana del planeta. Los dos primeros núcleos urbanos desenterrados fueron erigidos entre el 2500 a. C. y el 2100 a. C. con ladrillos cocidos y constituyen la evidencia del denominado imperio de Harappa. El perímetro de ambas ciudades, de unos cinco kilómetros, sólo era superado por Uruk, en Mesopotamia, y presentaban una distribución sumamente avanzada para la época. Por ejemplo, Mohenjo-Daro era una ciudad fortificada, construida con ladrillos cocidos al horno, capaz de albergar una población superior a los cincuenta mil habitantes. La ciudad se asentaba sobre un plano ortogonal con avenidas y calles rectas en paralelo unas con respecto a las otras y todas ellas solían desembocar en espaciosas y bulliciosas plazas. No olvidemos que esta majestuosa ciudad cobijó tras sus murallas a más de cincuenta mil almas. Las viviendas, de un piso, presentaban una planta de entre cincuenta y ciento cincuenta metros cuadrados, con una abertura exterior especialmente diseñada para protegerlas de las inclemencias del clima. Muchas de ellas se organizaban en torno a un patio interior en el que a veces encontramos un pozo con agua potable. Es más, también existía una red de alcantarillado que dirigía las aguas residuales a vertederos. También se han encontrado letrinas y retretes. Los alimentos de origen agrícola se almacenaban en graneros estratégicamente ubicados lo que aseguraba, en tiempos de carestía, la subsistencia de la población. También se encontraron baños públicos y grandes piscinas de hasta doce metros de longitud que, según el criterio de algunos expertos, habían sido construidas para un uso ritual.

Uno de los aspectos que definen estas civilizaciones antiquísimas son los vestigios de templos reconocibles que constatan que eran gobernadas por reyes-sacerdotes o por «Dioses» que, en última instancia, eran los moradores de aquellos grandes templos y lujosos palacios. Pues bien, en Mohenjo-Daro no se ha encontrado nada semejante, lo que no deja de contrariar a los arqueólogos acostumbrados a seguir un guión preestablecido en el que lo «lógico» es encontrar este tipo de indicios, lo que permite reconstruir a grandes rasgos la sociología de aquellos pueblos envueltos en las brumas del tiempo.

Sin embargo, el elemento arquitectónico reconocible, en la por ahora considerada primera ciudad planificada por el hombre, es el denominado «Gran Baño» de la ciudadela, lo que ha llevado a la idea de que este es reflejo de una visión religiosa muy organizada, probablemente precursora del hinduismo, por lo que «los baños rituales» necesitarían de la colaboración y asistencia de numerosos sacerdotes. Esta conclusión no es gratuita; de hecho, en la actualidad, los baños rituales perviven especialmente en la India. Es un acto purificador debidamente orientado por un número determinado de sacerdotes especializados en organizar a las personas que acuden a él. Tal vez, Mohenjo-Daro sea el precedente de estas creencias tan arraigadas en la India, lo que nos permite conjeturar el modelo de sociedad existente entonces, no muy diferente, por cierto, al actualmente imperante en la India: un estricto e injusto sistema de castas. Lamentablemente aún no se han descifrado las inscripciones de piedra encontradas por los arqueólogos. Quizás cuando desvelemos esta misteriosa escritura los antepasados del Valle del Indo vuelvan a susurrarnos las memorias de su pueblo.

Del mismo modo que aconteció en algunas regiones de Mesopotamia, en el Valle del Indo el ocaso de aquellas grandes ciudades vino de la mano de la madre naturaleza en su versión más cruenta. La llanura aluvial empezó a sufrir, en torno al 1900 a. C., numerosas inundaciones que no eran debidamente drenadas, lo que unido al agotamiento de ciertos recursos, como la madera –algo que por cierto también pasó factura al Antiguo Egipto de los faraones, o a los habitantes de la Isla de Pascua–, degeneró en la decadencia inevitable de aquella enigmática civilización.

SCHLIEMANN: EL ÚLTIMO ROMÁNTICO

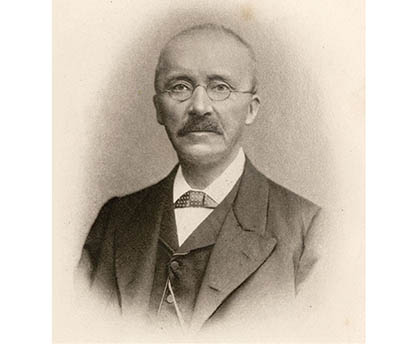

Desde muy pequeño Heinrich Schliemann soñó con descubrir Troya y el rastro dejado por sus protagonistas. Aquel sueño infantil, en contra de todo pronóstico, acabaría convirtiéndose en realidad. Una aventura, la de este último gran «amateur» de la arqueología, que muchos envidiarían pues parece más propia de una novela de aventuras que fruto de la realidad.

En 1868 el apasionado explorador se aventuró tierra adentro en la región noroeste de Asia Menor armado, como tenía por costumbre, con una ejemplar de la Ilíada escrita en griego homérico. Su destino: una aldea próxima a una escarpada colina donde se adivinan las cumbres del Bali Dagh cuyo nombre hoy es sobradamente conocido por los jóvenes estudiantes de historia antigua: Bunarbashi.

Schliemann acudió al cercano cerro que se adivina desde la aldea con el propósito de hallar los vestigios de la mítica Troya. Aunque parezca increíble el explorador germano estaba convencido de que si seguía los datos geográficos suministrados en el poema conseguiría su propósito. Sus pasos estaban condicionados por el convencimiento casi dogmático de que el poema de Homero era una precisa guía que le conduciría a descubrir una de las civilizaciones del mundo antiguo más inspiradoras. Tras varios días de exhaustiva búsqueda llegó a la conclusión de que en aquella colina no encontraría Troya aunque sí encontró –tiempo después– las ruinas de una ciudad griega de la época helenística.

La vida de Schliemann fue azarosa desde su más tierna infancia; sin embargo, logró convertirse con el tiempo en un exitoso hombre de negocios multimillonario, lo que le permitió a los cuarenta y siete años de edad «jubilarse» y consagrar su tiempo al estudio e investigación de campo aprovechando sus abundantes recursos económicos, lo que le brindó una indudable ventaja en su búsqueda con respecto a otros eruditos y exploradores de su tiempo. No obstante, su osadía de hacer realidad su sueño de infancia: descubrir para el mundo la ciudad de Troya evocada en los cantos de Homero, acrecienta su mérito pues a sus indudables dotes intelectuales constató su tenaz capacidad de trabajo y estudio, lo que explica que finalmente consiguiera zambullirse de lleno en su sueño.

Heinrich Schliemann es el ejemplo de que en ocasiones los sueños infantiles pueden hacerse realidad. Siendo sólo un niño soñaba con descubrir la mítica Troya y finalmente lo consiguió.

La aventura de Schliemann comenzó con sus preparativos de la campaña arqueológica en un caluroso día del mes de julio de 1868. Siguiendo la pista de Homero en Ítaca, el intrépido «amateur» de la arqueología ascendió con decisión la acrópolis de la isla para acometer cuanto antes los trabajos de excavación en la cima del monte Aetos. En contra de los asertos de grandes académicos y eruditos del momento, el Palacio de Príamo no podía estar en la colina de Bunarbashi, pues su pequeño tamaño descartaba, para Schliemann, tal posibilidad.

La máscara funeraria de Agamenón, realizada en una fina capa de oro mediante la técnica de repujado, reproduce los rasgos de dicho príncipe.

Ofuscado por este primer intento fallido, Heinrich Schliemann buscó suerte en la llanura de Tróada con la esperanza de encontrar las ruinas de la grandiosa Ilión. Su ímpetu explorador le llevó hasta un terreno elevado que destacaba en el entorno, no muy alejado de Hissarlik, una, por entonces, pequeña aldea. Para Schliemann las características del terreno evocaban, a su juicio, el relato homérico. A partir de aquella reflexión se mostró confiado al considerar que allí se agazapaban los restos de Troya. Dejándose llevar por su intuición y plenamente confiado Schliemann desarrolló una excavación preliminar que le permitió, posteriormente, planificar mejor el trabajo arqueológico, al tiempo que solicitaba la autorización formal al Gobierno de Turquía para poder excavar más en serio. En septiembre de 1871, La Sublime Puerta –así se llamaba la institución gubernamental encargada de dar o denegar los permisos– concedió el ansiado permiso a un Schliemann por entonces enfrascado en una peculiar luna de miel con su nueva esposa, una muchacha cuarenta años más joven que él; anteriormente había estado con una mujer que se mostraba fría y distante con él, lo que contribuyó a una relación conflictiva y desagradable para ambas partes. Afortunadamente, la pasión que la nueva pareja sentía por la historia contribuyó a que la experiencia vital de aquella relación fuese radicalmente distinta y a la larga provechosa más allá del ámbito personal, aportando mayor energía a la labor arqueológica de Schliemann y su nueva esposa, involucrada con él en las sucesivas excavaciones que ambos llevarían a cabo a partir de entonces.

A principios del mes de octubre de aquel año dio comienzo la excavación de una trinchera de sondeo en la cara norte del montículo de Hissarlik. Los Schliemann abandonaron las prospecciones en noviembre a pocos metros, sin saberlo, de los edificios más importantes de la mítica Troya, así que aquel importante descubrimiento se aplazó por puro capricho del destino; de hecho, en la campaña siguiente el matrimonio se enfrascó en otros objetivos. Lo más importante de aquellas primeras prospecciones es que quedó claro que la colina de Hissarlik contenía niveles de diferentes ciudades superpuestas. Gracias a los recursos económicos de Schliemann este pudo contar con la inestimable colaboración de los mejores capataces e ingenieros. Con estos medios el arduo trabajo de remoción de tierras evolucionó con celeridad y eficacia lo que sin embargo sacrificó otros hallazgos; Schliemann lo justificaba de la siguiente manera: «Como mi propósito era excavar Troya, ciudad que esperaba correspondiera a los niveles más profundos, me vi obligado a demoler muchas ruinas interesantes de los estratos superiores...». No tardó mucho en desenterrar los restos de una muralla que el investigador alemán consideró como coetánea de los tiempos de Homero y que por lo tanto había sido testigo mudo de la gesta de Troya; posteriormente encontraría la base de lo que antaño fuera una torre monumental, lo que entusiasmó aún más, si cabe, a nuestro peculiar personaje.

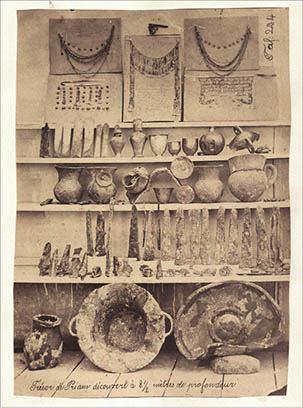

El tesoro de Príamo fue hallado por un Schliemann entusiasmado y excitado por su búsqueda de Troya y que afirmaba que estas piezas pertenecían a dicho rey; sin embargo, en los últimos tiempos existen serias dudas sobre su datación. Según criterios estratigráficos se cree que estos restos son varios siglos anteriores a la época en que Troya era gobernada por Príamo.

El 14 de junio de 1873, un día antes de clausurarse las excavaciones, un voluminoso objeto áureo demandó la atención del incansable y afortunado Schliemann. Antes de extraerlo de la pared del foso y temeroso de sufrir un robo se apresuró a mandar a sus casas a los obreros dándoles el día libre. Ya solos, el matrimonio extrajo con cuidado la pieza que no era otra cosa que una vasija de cobre. Al observarla con mayor detenimiento, su asombro fue mayúsculo pues detrás de ella se encontraron todo tipo de joyas. Ni en el mejor de los sueños infantiles cabría imaginar que tal cosa pudiera suceder en la realidad a un hombre que, desde niño, había soñado con hacer realidad aquella aspiración sublime de ser el centro de atención del mundo entero. Cosa que consiguió con creces. Aquel tesoro al que Schliemann consideró el auténtico tesoro de Príamo, le deparó durante un buen tiempo importantes problemas legales con el gobierno turco que reclamó el hallazgo para sí. Finalmente, la personalidad negociante de aquel «amateur» de la arqueología se materializaría en un acuerdo que apaciguaría las aguas.

En agosto de 1876 Schliemann volvió al yacimiento de Micenas; allí encontraría las, para él, sepulturas de Agamenón y sus compañeros asesinados por Clitemnestra y Egisto a su regreso de Troya. Por fin, tras años de estudio, viajes y arduo trabajo, Schliemann consideraba el ciclo homérico cerrado y lo que probablemente es más importante: su sueño infantil se había hecho realidad. Había cerrado el círculo. Su vida estaba completa.

EVANS Y EL MINOTAURO

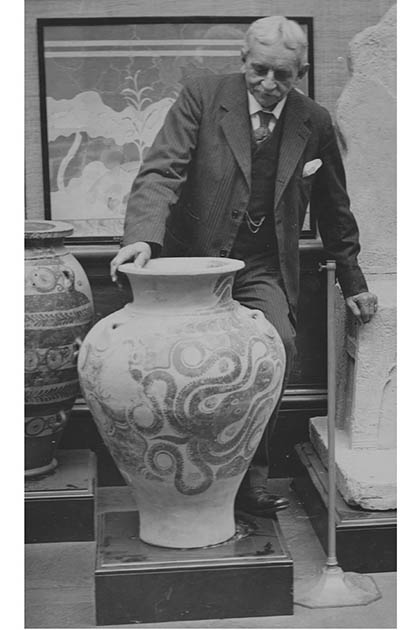

Un contemporáneo de Schliemann fue el arqueólogo inglés Arthur Evans pero a pesar de sus importantes descubrimientos en el Egeo no gozó de la popularidad del multimillonario alemán. El descubrimiento de Troya y las excavaciones de Micenas, Orcómenos o Tirinto eran un poderoso imán para la opinión pública culta del siglo XIX. Al contrario de Schliemann, Arthur Evans poseía una sólida formación académica, lo que le daba un nivel de erudición muy superior al de su coetáneo, lo que provocó su desacuerdo con él en muchas de sus conclusiones. Otra «feliz coincidencia» en un mercadillo en Atenas motivó la que sería la aventura arqueológica que daría renombre mundial a Evans.

En 1883 el erudito inglés tuvo la oportunidad de conocer en persona al famoso Schliemann en la casa que este tenía en la capital griega. En la quietud de su vivienda pudo escudriñar con calma algunas de las piezas que este atesoraba en su estudio. Fue entonces cuando se percató de que el estilo de aquellos objetos no tenía nada que ver con las características artísticas griegas; más bien su diseño y aspecto respondían a un proceso evolutivo anterior, totalmente autónomo, propio de una cultura anterior a la griega que se desarrolló a lo largo de los siglos en tierras egeas. Junto a este hecho significativo Evans se percató de que aquellos objetos poseían pictogramas de un lenguaje, por entonces, desconocido, que demandó poderosamente su atención.

Como sucedió con Schliemann, Arthur Evans se dejó seducir por el mito, en este caso del rey Minos y su célebre laberinto, para que este le condujera por el sendero del descubrimiento del palacio de Cnossos; un ejemplo sublime de la grandeza de la extinta civilización minoica.

Como referimos arriba, por puro azar, Evans se topó con unos pequeños sellos pétreos lenticulares oriundos de la isla de Creta y a los que se les atribuían poderes sobrenaturales destinados a la protección de las madres que amamantaban a sus hijos recién nacidos32. Como en las piezas micénicas que había podido analizar con calma en la casa ateniense de Schliemann, Evans halló los mismos misteriosos caracteres grabados. No cabía duda: estaba ante una nueva y desconocida escritura. Atraído por un hallazgo realizado en una meseta cercana a Cnosos, conocida con el nombre de «El Cabezo» de Tu Tseleví i Kefala, en la que se habían encontrado restos de muros y numerosas tinajas de almacenamiento, Evans viajó a Creta para buscar pistas que le ayudaran a descifrar el extraño código. Compelido por la idea de que encontraría restos de documentos antiguos entre los restos de aquel palacio, Evans llegó a Cnosos en 1894; sin embargo, los trabajos arqueológicos no empezaron hasta 1900 no sólo debido a los trámites y formalismos previos que había que llevar a cabo obligatoriamente para adquirir los terrenos, sino también por razones políticas: la liberación de Creta de la opresión turca, precisamente un año después de que Evans diera comienzo su aventura.

Poco después de iniciadas las prospecciones Evans encontró un extraordinario complejo de ruinas dispuestas de una manera aparentemente caótica. ¿Había encontrado los restos del mítico laberinto que Minos mando construir a Dédalo para encerrar al Minotauro? Como científico que era, Evans no quiso en ningún momento dejarse llevar por el entusiasmo romántico que sin embargo impulsó la ingente labor de su colega Schliemann, pero tuvo que reconocer que las evocaciones del mito estaban por todas partes a donde mirara:

Si Minos fue el primer legislador –comentó– su artesano Dédalo fue el fundador tradicional de lo que podríamos llamar una «escuela artística». Fueron muchas las obras legendarias creadas por ella para el rey Minos, algunas realmente espeluznantes, como el hombre de bronce de Talos. En Cnosos, la ciudad real, construyó el recinto para los bailes, o «Choros» de Ariadna, y el famoso «Laberinto». En el lugar más oculto de este laberinto habitaba el Minotauro, o «Toro de Minos», alimentado a diario con víctimas humanas, hasta que Teseo, siguiendo la bola de hilo de Ariadna, penetró en su cubil y, después de matar al monstruo, rescató a los jóvenes y doncellas cautivos. Así al menos lo narraba el cuento ateniense. Una tradición la más prosaica veía en el laberinto un edificio de numerosas galerías, cuya idea había tomado Dédalo del gran templo funerario egipcio de las orillas del lago Moeris, «al que los griegos dieron la misma denominación; y recientes investigaciones filológicas han derivado su nombre del labrys, o doble hacha, el emblema del Zeus cretense...».

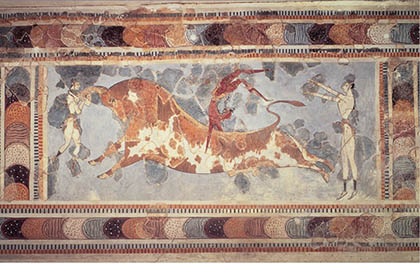

En las paredes de los recintos desenterrados las escenas de tauromaquia aparecen por doquier. Por ejemplo, uno de los primeros frescos encontrados por él representa a un joven ejecutando un salto sobre el lomo de un inmenso y temible toro en el momento en que este trata de embestirlo con furia, al tiempo que una joven ase con fuerza sus manos en los cuernos de la bestia y otra detrás del animal aparece erguida sobre las puntas de los pies y los brazos en alto. ¿Estamos ante una escenificación ritual del mito del Minotauro? ¿Es realmente la historia de Teseo y el Minotauro una leyenda o como sucede en otras ocasiones hunde sus raíces en algún acontecimiento real?

Las investigaciones de Evans han demostrado que en Cnosos hubo asentamientos desde el quinto o sexto milenio antes de Cristo. Sabemos que a finales del tercer milenio y principios del segundo se construyeron sucesivamente fastuosos edificios y palacios debido fundamentalmente a los numerosos terremotos que asolaron la zona durante milenios, razón que explica que se hayan construido cada uno de estos mausoleos unos encima de las ruinas del anterior.

Desde las primeras excavaciones, Evans se percató de que en el lugar no existían restos griegos, ni siquiera romanos, y vio que las tumbas por excelencia de esta cultura, los «tholoi», constataban fehacientemente la existencia de una Cnosos premicénica. Aquella magnífica civilización era muy antigua y Evans la dató entre el 3000 a. C. y el 1150 a. C. Evans había desenterrado una de las civilizaciones más avanzadas del pasado remoto de la humanidad: la civilización minoica.

El testimonio más relevante de su grandeza es, sin duda alguna, el palacio de Cnosos, con todas las edificaciones dispuestas en torno a un patio central. Me imagino cuál debió ser la impresión del navegante que trataba de ingresar al palacio por la senda marítima, ubicada a poco más de cuatro kilómetros de distancia. Se trata de una ruta amurallada que conduce al navegante hasta la entrada norte al palacio conocida con el nombre de «sala de las aduanas», en la que destaca un inmenso fresco en relieve que nos representa la escena de la lucha feroz entre un toro de grandes proporciones y unos hombres. Justo detrás de este muro se encuentra el trazado laberíntico del palacio con sus mil quinientas habitaciones y estancias repartidas de una forma aparentemente caótica. De entre todas estas estancias destaca la sala de la guardia, los habitáculos superiores, especialmente la habitación de la reina, los viejos almacenes y, finalmente, la sala del trono y los aposentos reales a los que se accedía tras subir una elaborada escalera.

El grado de desarrollo de aquella civilización fue de tal calibre que a día de hoy no deja de sorprendernos su audacia. Un ejemplo de su avance tecnológico y científico lo tenemos en las técnicas hidrodinámicas que utilizaban; algo inaudito, no sólo para su tiempo, ya de por sí excepcional, sino además incluso para el nuestro. A pesar de que estamos en los inicios del siglo XXI todavía hay lugares en los que estas técnicas no son utilizadas.

Una de las maravillas tecnológicas que generalmente pasan desapercibidas para el turista o el profano son las tres tuberías perfectamente ensambladas unas con las otras, elaboradas en arcilla y que siguen intactas cuatro mil años después de que fueran instaladas por primera vez; algo impensable en nuestra actual era hiperconsumista en donde rigen las irracionales reglas de la obsolescencia programada. La huella de los diferentes tipos de artesanos se deja notar en cada rincón del palacio y del resto de la ciudad. Carpinteros, alfareros, joyeros, albañiles; todos ellos han dejado la impronta de su arte sublime, reflejo de una humanidad que alcanzó un sentido artístico encomiable producto de una evolución intelectual y espiritual que tal vez tenga su sentido en el hecho de que los minoicos fueron un pueblo que consiguió desarrollarse en paz con otros pueblos limítrofes durante muchísimo tiempo. De hecho, una de las cosas que más llamó la atención a los arqueólogos fue que en las salas apenas se encontraron armas, salvo aquellas destinadas –naturalmente– al uso ritual. La prosperidad de aquel pueblo tuvo su base, también, en un intenso comercio marítimo; algo que demostró Evans al encontrar numerosos restos de antiguos puertos en lugares tan significativos como Nirou Khani o Amnisos. Su disposición estratégica y cercana sugiere una agitada actividad y una abundante flota al servicio de tal menester. El hecho de carecer de grandes murallas no dejó, sin embargo, indiferente a Evans, por lo que barajó la posibilidad de que la posesión de aquella ingente flota debió de servir de elemento disuasorio suficiente para repeler cualquier ataque extranjero. Teoría que sin embargo no convence a todo el mundo.

Aunque lo encontrado por Evans, desde el punto de vista material, revestía importancia desde el punto de vista arqueológico, él seguía empeñado en encontrar el rastro de su misterioso lenguaje escrito y no tardó mucho en toparse con las primeras evidencias. Detrás de unas enormes tinajas diseñadas para conservar cientos de litros de aceite, Evans halló, para su regocijo, numerosas tablillas de arcilla con los símbolos que andaba buscando grabados en su superficie. Una primera observación de las mismas le llevó a la conclusión de que existían, al menos, tres tipos de escritura.

La más antigua presentaba el estilo propio de las escrituras pictográficas, como es el caso de la egipcia con sus jeroglíficos, mientras que las otras escrituras eran una evolución clara de esta primera y habían evolucionado hacia formas más simplificadas. Así las cosas, Evans decidió bautizar a la primera de estas escrituras como escritura lineal A, siendo la B la más reciente en el tiempo; y aunque no consiguió descifrarlas, al menos se fue a la tumba satisfecho por el grandioso descubrimiento de una civilización perdida y olvidada.

Aunque Evans no pudo desvelar el significado de la escritura cretense, logró discernir, como he indicado más arriba, tres etapas bien diferenciadas: la primera abarcó un contexto temporal comprendido entre los años 2000 y 1650 antes de nuestra era. Aquella escritura estaba compuesta de pictogramas de estrellas, flechas y otros objetos familiares de la época. La segunda etapa fue datada entre el 1750 a. C. y el 1450 a. C. y Evans la llamó «Lineal A». Aquí se observa una clara esquematización de los símbolos de la fase anterior. La última etapa transcurrió entre el 1450 a. C. hasta el ocaso de la civilización micénica alrededor del 1400 a. C. y fue bautizada por Evans como «Lineal B». Hubo que esperar a la aparición de un arquitecto metido a intérprete, Michael Ventris, para que el código cretense diese su brazo a torcer once años más tarde. Antes habían sido muchos los expertos y aficionados que trataron de descifrar el código pero sin éxito. En gran medida ello fue debido al método comparativo empleado por los pioneros que pusieron tanto empeño en resolver el enigma. Casi todos ellos partieron de la premisa de su comparación con el chipriota y esta iniciativa malogró su tentativa. Hasta el siglo III de nuestra era el griego había echado mano del silabario chipriota clásico. El caso es que diez signos del silabario chipriota eran muy parecidos a algunos de los que se podían encontrar en las tablillas del Lineal B. Fue este «indicio» el que retrasó la resolución del lenguaje de las tablillas minoicas pues la mayoría de los eruditos que comenzaron a investigar el tema comenzaron a trabajar por analogía y equivalencia fonética pero obviando el hecho de que el mismo signo podía equivaler a dos sonidos diferentes en idiomas distintos. Bajo el convencimiento de este método se llegó incluso a afirmar que el Lineal B no era griego. La búsqueda de la clave que abriera las puertas a la lectura y traducción de los textos llevó a los científicos e investigadores amateur por un tortuoso camino que no sólo tuvo su anécdota en el chipriota. Hubo quien buscó relaciones en el finlandés, en el hitita o en el vasco.

Fresco del Salto del Toro en el palacio de Cnosos, en la isla de Creta (1500-1400 a. C.). No cabe la menor duda de que el minotauro es el mismísimo rey Minos que adquiere la forma de toro, el animal sagrado de la época minoica. El fresco representa el ritual del «salto del toro» o taurocatapsia.

Fue en el año 1943 cuando se comenzaron a vislumbrar indicios objetivos que podían conducir a resolver el misterio. Este importante cambio de rumbo se lo debemos a la doctora Alice E. Kober y su método de «análisis textual». Descubrió que en los llamados «Tríos de Kober» –que eran palabras poseedoras de variantes divergentes de la forma básica– el escriba de la Lineal B hacía una evidente distinción de géneros, lo que apuntaba, en su conjunto, a la existencia de declinaciones, llegando a remarcar algunos de los valores de estas. Partiendo de una posición rigurosa desde el punto de vista formal y metodológico, la doctora Kober halló la evidencia plausible de que tanto la Lineal A como la Lineal B eran en realidad idiomas distintos, lo que sin embargo no evitó abrir las puertas a la traducción de estos textos al comprobarse que existían inflexiones que facilitarían, como así fue, la descodificación de la Lineal B.

Como sucedió con Schliemann, aquel que estaba destinado a pasar a la historia como la persona que descifraría la escritura minoica soñó con ello cuando tan sólo tenía catorce años. Aquel joven se llamaba Michael Ventris y acabó por sentirse profundamente turbado por aquel misterio. Por paradojas del destino, fue el propio sir Arthur Evans quien influyó, sin saberlo, en el ánimo de aquel muchacho.

Corría el año 1936 cuando un ya anciano Evans pronunció una de sus últimas conferencias públicas en Londres. Michael Ventris formaba parte de un nutrido grupo de colegiales que asistía a la conferencia, gracias en gran medida al empeño de su maestro, un apasionado de la historia antigua. Al terminar la conferencia, y movido por el interés que esta había suscitado en él, Ventris se acercó tímidamente a Evans y le formuló algunas preguntas y dudas que había suscitado su disertación. Quién le iba a decir que años más tarde conseguiría aquello que Evans no pudo alcanzar.

En su deseo ferviente de «resucitar» las voces de los antepasados de Cnosos a través de sus, hasta aquel momento, indescifrables escritos, Ventris comenzó a dar los primeros pasos de su personal aventura en pos de las claves que le ayudarían a desvelar el secreto de la escritura minoica.

No tardó mucho en hacerse notar. Cuatro años después de aquel encuentro inolvidable para él publicó su primera contribución bajo el título de «Introducción al lenguaje minoico» en la prestigiosa publicación American Journal of Archeology. El director de la publicación no sospechó que el autor de aquel artículo era un joven de tan sólo dieciocho años. En su escrito, Ventris trataba de vincular el Lineal B con algunos dialectos asiáticos y especialmente con el etrusco.

Lejos de estudiar alguna disciplina de humanidades relacionada con lo que tanto le apasionaba, Michael Ventris había iniciado su etapa de estudiante universitario en arquitectura sin dejar por ello de investigar. Luego vendría la Segunda Guerra Mundial e incluso en esta situación tan especial, en la que por cierto servía a su país como piloto de bombardero, seguía dándole vueltas al problema llevando consigo sus apuntes de campo. Aquellos primeros años fueron algo frustrantes, pero el niño que llevaba dentro no se rendía y tuvo la iniciativa de enviar un cuestionario a varios de los más importantes especialistas que existían en el mundo sobre esta materia. No todos contestaron, pero sí la inmensa mayoría y lo que constató, con absoluta claridad, fue el hecho de que no existía un consenso sobre las características fundamentales de aquel tipo de escritura milenaria. Los estudiosos –excepto la doctora Kober– que llevaban décadas estudiando el tema habían comenzado sus indagaciones buscando los probables valores fonéticos a partir del silabario chipriota. Ante la falta de éxito de este método Ventris ideó otro mucho más eficaz basado en la criptografía.

El sistema de Ventris partía de la determinación de una tabla en la que se indicaban los signos que usaban una determinada vocal o una determinada consonante. El método consistía en distribuir un determinado número de vocales y consonantes en una cuadrícula para de este modo poder deducir –con la ayuda de su incidencia ortográfica– los valores fonéticos de los signos del silabario objeto de estudio. El método se inspiraba en gran medida en la analítica diseñada por la doctora Kober; esto es lo que escribía al respecto: «Es arriesgado adivinar cuáles son las consonantes y vocales, pero se puede predecir que cuando la mitad de los signos del silabario se hayan identificado con seguridad en la tabla, necesitaremos un número limitado de deducciones lingüísticas para resolver toda esta ecuación simultánea». Así pues, el sistema ideado por Ventris fue construido con una base netamente empírica con valores que, en un primer momento, carecían de identificación alguna con respecto a los valores fonéticos que le correspondían en realidad.

Al tiempo que Ventris consumía su materia rosada poniendo a prueba su propio método, otros investigadores del momento publicaban nuevos estudios y trabajos que brindaban importante información sobre el minoico escrito. En 1951 otro colega, Bennett, con el que por cierto Ventris mantenía una estrecha colaboración, publicó por fin sus conclusiones sobre las tablillas de Pilos encontradas once años antes y estudiadas por él durante todo ese tiempo. Bennett confirmaba en su trabajo que el Lineal A y el B son en realidad lenguajes distintos.

Poco a poco y tras comprobar que el mayor número de variaciones estaba al final de las palabras entre otros detalles mucho más complejos, se pudieron discernir algunos rasgos gramaticales y se consiguieron dividir los nombres en cuatro tipos: los de persona, de oficio, lugar y generales.

Kober identificó previamente algunas inflexiones y poco después Ventris consiguió elaborar una lista con ciento cincuenta y nueve palabras con variación tonal, lo que le permitió establecer ciertas relaciones entre signos del silabario que compartían consonantes análogas. De este modo, Ventris logró deducir las que expresaban género masculino y femenino. Pero el problema adquirió una nueva dimensión cuando Ventris sugirió la relación de la escritura minoica con el griego arcaico. ¿Estarán escritas en griego las tablillas de Cnosos y Pilos?, se preguntaba. Esta interpretación, aunque con reservas que no se cansó de reflejar en sus notas, surgió por una palabra que se relacionaba con un ideograma con aspecto de puchero. Esa palabra adquiría una grafía en Pilos y otra en Cnosos. La palabra en cuestión se podía leer como: «ko-l/ri-ya-to-no», lo que evoca la palabra griega «koriannon», lo que le llevó a elaborar una conclusión inesperada: «He llegado a la conclusión –comentó en un programa de radio de la época– de que las tablillas de Cnosos y Pilos deben estar escritas en griego, después de todo. Un griego difícil y arcaico, considerando que es quinientos años más antiguo que el de Homero y que está escrito en una forma abreviada, pero griego al fin y al cabo». Las declaraciones de Ventris no pasaron inadvertidas para otro investigador, el filólogo clásico John Chadwick, que no tardó en ponerse en contacto con el ingeniero aficionado a desvelar lenguas muertas. De aquella relación nacieron nuevos e interesantes estudios que lograron convencer a la mayor parte de los estudiosos del nuevo paradigma que había inaugurado Ventris. Desgraciadamente, Michael Ventris murió prematuramente a la edad de treinta y cuatro años, lo que llevó a su colega Chadwick a continuar las tediosas y complicadas investigaciones en solitario. Las conclusiones de aquella empresa intelectual acabarían por sustanciarse en un libro sobre el mundo micénico en el que el autor ofrece un compendio de lo que debió ser la sociedad minoica a la luz de las traducciones de las tablillas escritas en Lineal B y de los estudios arqueológicos realizados hasta 1976. Sin embargo, tengo que aclarar, en honor a la verdad, que a pesar de que somos capaces de leer el Lineal B e incluso de traducirlo en parte, esta visión de Ventris y algunos de sus coetáneos no es en absoluto universalmente compartida, por lo que la investigación continúa. Sea como fuere, lo que tenemos hoy nos ha permitido, después de miles de años, acercarnos más de lo que ni siquiera hubiésemos soñado a aquella grandiosa civilización olvidada.

29 Los predecesores de los persas en el suroeste de Irán fueron los elamitas. Su idioma no parece tener similitud o conexión alguna con otros lenguajes conocidos; de hecho, en la actualidad, sigue siendo un enigma y son muy pocos los que apenas han logrado descifrar su significado si no es parcialmente.

30 Dios del agua dulce y de la sabiduría con las connotaciones que esto tiene desde la perspectiva del complejo conocimiento sobre el que se construye la civilización.

31 Desgraciadamente no se pudieron rescatar otros vestigios de interés. Fue el triste caso de la piedra de Alepo, sita a algo más de un centenar de kilómetros de Hama. Al igual que alguna de las piedras rescatadas, la piedra de Alepo presentaba un aspecto erosionado debido a que era considerada por los lugareños como una piedra sanadora de la oftalmia; por eso presentaba un aspecto tan gastado tras siglos de roce por parte de incontables manos de enfermos que acudieron a sus «poderes sobrenaturales». Francamente no me extrañaría que este mediador pétreo surtiera su efecto placebo. Es algo que he podido comprobar en numerosas ocasiones en la tierra de mis orígenes: Galicia. Allí existen mediadores con cierto valor arqueológico que siguen sirviendo a ese fin. Para aquellos que quieran saber más al respecto les sugiero la lectura de mi libro Galicia secreta.

32 Las madres cretenses los llevaban colgados alrededor del cuello y eran conocidos con el nombre de «galopetres» (‘piedras de leche’).