CAPÍTULO 5

TERROR Y REVOLUCIÓN

LOS ILUSTRADOS Y EL MIEDO: «LOS SUEÑOS DE LA RAZÓN CREAN MONSTRUOS»

La Ilustración se planteó claramente solucionar el problema del miedo. Los textos del siglo XVIII europeo tienen como eje transversal una metáfora clave: el saber introduce la luz en las tinieblas (siglo de las luces), acaba con los terrores, provocados por la superstición, que habían atemorizado a la humanidad durante siglos. La «humanidad», el «hombre universal» tal como lo conocemos, es una creación de este periodo que extiende los derechos propios del cristiano a todo ser viviente racional que habitara sobre el planeta. Pero, en contraste con el anterior modelo de trascendencia cristiana, los filósofos reclamaron el derecho que tenían esos humanos a aspirar a la felicidad en este mundo, sin tener que esperar a obtenerla en el más allá.

Los ilustrados constataban que el ser humano no era feliz y achacaban este fallo a dos causas: la insensatez de las políticas no racionales que se aplicaban y la falta de educación de la mayoría de la población para acceder a comprenderlas. Pero los ilustrados eran optimistas y pensaban que la razón podía ser la llave que abriera todas las puertas y la herramienta que superara todas las dificultades. Los ilustrados se apoyaron en la educación como base, la planificación previa de las políticas como herramienta de cambio de la sociedad y la colaboración del poder político como medio para conseguirlo desde arriba. Ante la realidad de una mayoría de la población que no compartía estos ideales, los ilustrados —que no eran demócratas y que contaban para su proyecto con la aristocracia y el clero ilustrados— se apoyaban en la necesaria educación del pueblo, que sería impulsada por un monarca déspota ilustrado que acabaría con las oscuridades de la superstición, impondría la racionalidad de una política moderna y traería la felicidad a sus súbditos.

Los hombres del Siglo de las Luces no eran un grupo único y se dividían en diferentes escuelas que planteaban estrategias diferentes para un fin común: el dominio de la razón sobre la acción humana. El modelo francés, dependiente de una monarquía absolutista, era ordenancista y académico y proponía una extensión de la «república de las letras» a un espacio público de la opinión gobernado por los intelectuales, los que manejan el intelecto al servicio de los demás; el modelo inglés, más conectado con el nuevo mercado libre, proponía la mejor elección pragmática en todos los acontecimientos humanos mediante una aplicación de la crítica racional y del buen gusto para discernir propio de cada humano; el modelo alemán, más idealista, buscaba una comprensión total de la realidad mediante la razón y se centró en el desarrollo de la filosofía metafísica. La línea transversal romántica posterior afectó a los tres modelos incidiendo en la necesidad de la libre elección individual de los sujetos sobre las acciones comunes de la humanidad.

Cuando el filósofo Voltaire atacó la intolerancia de la «religión» católica, disfrazó a su protagonista intolerante para no ser censurado y lo demonizó en el rol teatral de «Mahomet» (Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète, 1736). Era normal disfrazar personajes de ficción situándolos en el mundo oriental, que se convertía así en un espejo deformado donde proyectar problemas sociales, políticos o eróticos de Occidente —las turquerías estaban de moda (Perceval, 2013, 102; 2015b, 123-127). Voltaire, con este disfraz, pretendía atacar al clero francés de su tiempo pero, en este caso, el invento volteriano inició la larga cadena de textos de la islamofobia moderna. La primera gran obra ilustrada contra la intolerancia hacia el pensamiento del otro sería utilizada desde entonces para la lucha contra el islam, para la justificación del colonialismo que acababa con la superstición en las colonias francesas (en tierras musulmanas) y para la creación de un supuesto «ser semítico intolerante». Voltaire completaría sus argumentos humanistas contra el fanatismo en 1763 con su Tratado sobre la tolerancia, en el que despliega estos argumentos contra los jesuitas, las guerras religiosas y las condenas por cuestiones de fe. Es normal que, en Francia, en 2015, después de los atentados contra Charlie Hebdo, el libro de Voltaire sobre la tolerancia se convirtiera en un best seller, del que se vendieron unos 100.000 ejemplares (Sollers, 2015).

Los escritos de los ilustrados diseñan una batalla —contra esa intolerancia provocada por la ignorancia disfrazada de tradición sagrada— que se veía difícil y arriesgada a pesar del optimismo y la fe en la razón de sus promotores. No se iba a realizar este sueño de la felicidad universal sin dificultades y enemigos. La frontera de la sinrazón era lo no humano, lo que era animal, es decir, lo irracional. La lucha debía realizarse en un ámbito general, mundial, tanto en el exterior como en el interior de Europa: en el exterior, las dificultades se presentaban por el supuesto salvajismo y el fanatismo de las demás sociedades; en el interior, por los prejuicios establecidos, la ignorancia proclamada como virtud, la vulgaridad y la suciedad.

En principio, la Ilustración pareció triunfar en Europa desde París a Moscú. Sus políticas se aplicaban y la tranquilidad comenzaba a gobernar las sociedades racionalmente dirigidas: la disminución de la violencia cotidiana criminal fue continua durante este siglo. Las instituciones de control de la ciudad y el Estado despótico comenzaban a ser efectivas organizando lugares de internamiento para locos, prostitutas, huérfanos, tullidos... La burocratización de la violencia se afirma en el periodo 1700-1789 con instituciones judiciales atentas a recabar la información correcta y contrarias a la tortura (Muchembled, 2008; McNeill, 1988, 159-204). Este descenso de la violencia directa se acompañaba de un control gubernamental creciente sobre las poblaciones y sus actividades cotidianas. Todo este proceso no se realizó sin el despliegue de una increíble violencia de Estado, aunque contó en principio con un apoyo general y consensuado de las elites ciudadanas.

El dominio de la escuela económica de los fisiócratas organizaba el Estado como una granja y manifestaba una preocupación creciente por la mejora de la agricultura y la manufactura, sin alterar las relaciones sociales, más bien afirmándolas. En España, las Sociedades de Amigos del País se extendían aplicando las políticas ilustradas. La llegada e implantación de productos americanos permitía un aumento de población (patata) y de los animales (maíz) para el comercio de los propietarios de tierras, que aumentaba sus beneficios. En este periodo, la emigración a las ciudades dobla la población de estas, y el continente, gracias a las colonias, se puede permitir la válvula de escape de una expulsión de la población sobrante fuera de Europa sin consecuencias graves internas. Los ilustrados crearon un ambiente intelectual que hizo «razonable» el advenimiento de un nuevo sistema social —no exactamente democrático, porque no todos lo eran— basado en el aumento de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la tolerancia religiosa, un futuro profesional determinado por el talento en lugar del linaje y la igualdad de los ciudadanos ante la ley (Tackett, 2015, 9).

La paz se extiende en el continente desde la Guerra de Sucesión española (1715) hasta la corta Guerra de Sucesión austriaca (1740) y la de los Siete Años (1756-1763). La presión fiscal había permitido aumentar los ejércitos, lo que lleva a la creación de Estados militarizados, como es el caso de Prusia, con un ejército de 80.000 hombres sobre dos millones y medio de población. La ambigüedad de esta feliz utopía ilustrada se mostraba ya en Federico el Grande, amigo de Voltaire al mismo tiempo que creador del ejército más poderoso del continente.

Paradójicamente, el reino que proponían los ilustrados aportando la felicidad a una humanidad renovada trajo nuevos miedos que los ilustrados no habían previsto y que conectaban con «miedos» inmemoriales (Robin, 2004). Al cuestionar directamente la tradición, desproveerla del sentido mágico que había aportado a la vida de los ciudadanos europeos, muchas personas no vieron la luz, sino las sombras del caos. Se abría la puerta a reflexiones inéditas: una humanidad común podía incluir el sufragio universal masculino, nuevos derechos para la mujer, la abolición de la esclavitud y la servidumbre, la propuesta de una igualación de los ciudadanos en la educación y la pretensión al bienestar social universal. La felicidad que pretendían los ilustrados podía constituir una pesadilla para ciertos grupos del Antiguo Régimen y provocó en ellos una gran angustia: el mundo se invertía al dar a la humanidad el derecho a pensar y ordenar el planeta desplazando la intervención divina. Aunque el dios de los ilustrados era igualmente omnipotente, se encontraba fuera del mundo y no intervenía en la vida cotidiana. El deísmo que animaba a los filósofos y los clubes masónicos acababa con el mundo mágico de las poblaciones agrarias, con la vida comunal en torno a la parroquia, con la tranquilidad que daba someterse a la tradición, a la costumbre. Los «reaccionarios» se volvieron hacia el pasado para imaginar un mundo solidario y amable, de jerarquías naturales y no producidas por el dinero, que había sido roto por esta fría racionalidad de los ilustrados.

Dentro del racionalismo había, asimismo, gérmenes de nuevas diferencias sociales disfrazadas de diferencias científicas. La idea entomológica ilustrada de clasificación y análisis de la realidad dio origen a la ciencia positiva moderna, pero abrió el campo al racismo y la xenofobia colonial (catalogación jerárquica de sociedades y grupos humanos de forma parecida a lo que se hacía con plantas y animales), a nuevas diferenciaciones sociales basadas en la razón (encasillamiento y exclusión de grupos por su irracionalidad congénita). La idealización de lo «humano» trajo la frontera con todo lo que era animal dentro del humano: la niñez, que debía ser domada de sus instintos primitivos; la femineidad, considerada como un lugar caprichoso de irracionalidad; la vulgaridad del pueblo, con comportamientos «bestiales» en sus aspiraciones y diversiones...

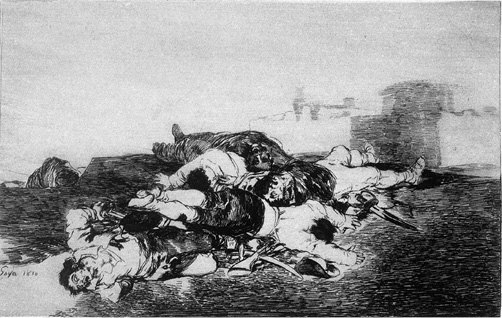

El marqués de Sade, que realiza en el plano de la ficción una clasificación de todas las perversiones de lo humano, es el mejor exponente de los límites de esta razón liberadora que puede acabar en monstruosidad. Sade vive en el mismo universo mental que Kant (tiranía de la razón) y Robespierre (el ser supremo que nos aterroriza). Y Sade se plantea un dilema tan monstruoso como razonable: ¿por qué no llevar los sueños de la razón a pesadillas e imaginar «un ser supremo en maldad» que fuera ya no Dios, sino el propio hombre abandonado a su libertad? (Roudinesco, 2009; Kristeva, cit. en Sichère, 1996). Los sueños de la razón desprovistos de control podían llevar a la creación de monstruos en nuestra mente y de monstruosidades si se dejaba libre a los instintos de la humanidad. Goya dibujó esta posibilidad en sus «disparates» (1815): la irracionalidad de la vida no desaparecía por decreto. La perversión, la depravación, el desenfreno y la locura —todo lo que altera el orden perfecto de la felicidad impuesta por la razón— constituirán los grandes pánicos que inaugura la Ilustración.

Francisco de Goya, «Tanto y más», de la serie Los desastres de la guerra, 1810.

Goya y los terrores de la razón. El enfrentamiento de luz/tinieblas se convierte en una reflexión sobre la civilización y la irracionalidad de la violencia. Goya nos descubre cómo el poder utiliza el terror para contener al pueblo y para incitar al populacho contra «otros». El arte propagandístico ensalza a los «mártires» nacionales (víctimas que reclaman venganza) y denuncia la violencia de «los otros»: los enemigos del pueblo, la nación, la clase..., traidores contra los que se puede ejercer la violencia justa.

EL MIEDO AL PUEBLO Y A LAS MASAS: ALGO HUELE MAL EN EL ALARMISMO

La educación y el buen gusto crean una diferencia social: el mal olor, la vulgaridad, la grosería, el animalismo de los bajos instintos... se concentran en un grupo social: el pueblo, tan mitificado como destino de todas las ideas de los ilustrados como señalado por sus defectos que es necesario limpiar. En el ámbito individual, esa frontera con la suciedad es definida por la filosofía. El sensualismo de Locke crea un panorama de razonamientos que llevan a Condillac a escribir su Tratado de las sensaciones (1754). En él, junto con las invitaciones a disfrutar del espectáculo de la naturaleza (vista), de los sonidos armónicos (oído), del placer de las cosas realizadas por los humanos (gusto), se insta a protegerse de lo inarmónico, de lo desagradable, de lo amargo, de lo mórbido.

El sentido olfativo se convierte, por tanto, en la parte defensiva y agresiva de este orden corporal ilustrado como orden social jerárquico. El olfato —siguiendo a Lucien Fevbre— pierde desde comienzos de la Edad Moderna su característica de señalización neutra y se transforma en una impresión ideológica y moral. Huele mal lo que socialmente no es conveniente. La transformación del olor en parte de un proyecto general de higiene provoca el olvido del buen olor de la familia, la pareja, los hijos... La percepción olfativa es uno de los apartados más sociales de la humanidad (Corbin, 1982). Es también uno de los signos en los que la agresión exterior se manifiesta más claramente.

No, no es impunemente que una persona delicada, impresionable e influenciable recibirá la mezcla inmunda de cien cosas viciadas y viciosas que suben desde la calle hasta ella, el aliento de los espíritus inmundos, el revoltijo de humos, de emanaciones malignas y de malvados sueños que planea sobre nuestras sobrias ciudades (Jules Michelet, La mujer, 1859).

En la Edad Moderna se ha realizado una reordenación de los sentidos. El gusto se expande como un macrosentido que abarca la vista y el oído (el buen o mal gusto). El tacto se reprime limitando el contacto humano y recluyéndolo en el espacio íntimo de la sexualidad. En el caso del olor, asistimos a un intento de desodorización, de eliminación que se desata a partir del siglo XVIII, una descalificación que en principio afectaba a la intensidad olfativa del espacio público de las ciudades. La obsesión termina en el desodorante personal y el vaporizador, en la uniformización de los olores en las ciudades del siglo XX. La obsesión se basa en tabúes antiguos y religiosos, lo podrido es tabú.

El aire siempre se había considerado un elemento determinante en la sociedad. Las teorías de Hipócrates habían señalado la influencia de los aires en el desarrollo del feto, la elaboración de los temperamentos, la génesis de las pasiones, las formas del lenguaje y el genio de las naciones. Montesquieu recogió esta idea en El espíritu de las leyes (1747), y Voltaire, en el Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones (1757).

Pero no encontramos antes del siglo XVIII una identificación de la exclusión social con el olor concreto de la podredumbre. Los filósofos de las Luces introducen una traslación a la ciudad de la reflexión sobre las miasmas y el aire corrompido. El horror es identificado con el desecho social nauseabundo que amenaza el orden social, opuesto a una tranquilizadora victoria de la higiene y de la suavidad que proporciona estabilidad y seguridad. El olfato va unido a la animalidad de los instintos, al sentido del apetito y al deseo. Oler asimila el hombre a la bestia, que reconoce mediante el olfato. El salvaje, como ha señalado toda la literatura de viajes de la modernidad, conserva la acuidad olfativa que pierde el civilizado. El olor junto con el tacto son los sentidos que se deben olvidar y moderar, ya que se relacionan con el sexo (Kant los descalifica estéticamente). El olfato solo es visto como positivo en su acepción de amparo y socorro, como percepción protectora del ser racional y su conservación. Es un sentido defensivo: distingue a lo lejos lo podrido y la miasma, separa lo salubre y lo insalubre. Asume la repulsión de todo lo que es perecedero, que termina infecto y descompuesto.

El personaje que ocupará la primera cátedra de Higiene Pública, Jean-Nöel Hallé, relata en sus Memorias su utopía de la posible desodorización de París. Con paciencia y resignación describe las imposibles tufaradas del río Sena en ciertos lugares o las procedentes de las fosas sépticas abiertas por doquier, el hedor que despiden las salas de los hospitales por la diversidad de enfermos y, durante sus paseos por ciertos barrios, como Bicêtre, «l’odeur fade des bons pauvres» (el olor rancio de los pobres de misericordia). Todo eso debe ser eliminado en bien del progreso (Corbin, 1982, 4).

Poco a poco se habían desarrollado una serie de intolerancias higiénicas pero la principal afectaba a la nariz y la persecución del mal olor. La amenaza pútrida se concretaba en la defensa contra las infecciones. Los médicos advertían de la posibilidad de epidemias por la corrupción de los aires. Del santo olor venerable de los muertos se pasará a la prevención del hedor por la corrupción de la carne y comenzará a exigirse la eliminación de los cementerios de las iglesias, el alejamiento de los muertos del centro de las ciudades. Esta serie de proyectos de desodorización y purificación del espacio público se unirá en el ámbito personal con un descenso de los índices de tolerancia respecto del olor ajeno (Corbin, 1982, 105-162).

La miseria huele, lo pútrido asciende desde los barrios situados en las partes bajas de la ciudad a los barrios altos. Lo jerárquico va a incluir a partir de este momento una diferencia de perfumes según el barrio, ya que el mal olor de las alcantarillas, los excedentes de las fosas sépticas y los conductos de los váteres se dirigen hacia abajo. Una confusa mezcla de temor y asco tendrá lugar en esta separación de clases.

En el siglo XVIII, el pueblo se divide definitivamente entre el «ciudadano» y el populacho, el hombre culto y la masa, el educado y el vulgo, el limpio y la suciedad... Como vemos, estas oposiciones enfrentan un «hombre» individualizado racional y un sujeto colectivo, sin razón, que debe ser «domado», controlado, por el ser racional. El pueblo cambia a populacho al crecer considerablemente su número en las ciudades. Londres pasa de 400.000 habitantes a casi un millón; París, de los 300.000 a unos 700.000. Las llamadas «masas», cuya lógica es difícil de captar, van a determinar los dos siglos venideros, cuando las elites alternarán el temor a la revolución de unos con las llamadas «a la calle» de otros. La violencia carnavalesca acompañará la revuelta callejera y el linchamiento popular, sobre todo en las épocas de crisis económica, cuando se extienden los rumores de acaparamiento de alimentos, el peor delito a los ojos del pueblo en las «revueltas del hambre» (Kaplan, 1982; Farge y Revel, 1988; Farge y Zysberg, 1979, 984-1015).

A finales de siglo, estas ciudades comienzan a sufrir problemas de suministros, pero las respuestas populares serán muy diferentes según los países, y los miedos se canalizarán de formas diversas. En Londres, los motines de Gordon (1780), previos a la Revolución francesa, convierten una crisis alimentaria en un movimiento populista y excluyente contra las figuras que habían promovido la emancipación católica, descrita en la novela de Charles Dickens, Barnaby Rudge (1841). En 1780, una multitud enfebrecida se mueve desde los barrios al centro, al grito de «¡Abajo el catolicismo!», con la excusa de reclamar el fin de una nueva ley (la Catholic Relief Act) que eliminaba factores de discriminación. La rebelión estaba promovida por lord George Gordon y la Asociación Protestante, con 60.000 firmas y el apoyo de muchos comerciantes, contra lo que consideraban una concesión al papismo continental.

La policía hizo la vista gorda o señaló directamente los objetivos en los primeros ataques a los católicos, pero el populismo sobrepasó los objetivos de las autoridades, ante el entusiasmo místico y nacionalista de taberneros, tenderos, sirvientas y pequeños funcionarios o escribientes. En una intensa fiesta popular, con un erotismo descontrolado, se socializaron las destilerías y se asaltaron las tiendas de víveres. Los incendios comenzaron y sus humaredas se veían por todo Londres: ardían las mansiones de los ricos, sus negocios, se atacaba al alto clero y a los parlamentarios, al Banco de Inglaterra y al Ayuntamiento de Londres. En días sucesivos se asaltaron las seis prisiones de Londres y se liberó a los presos mientras se hacía bailar en la calle a policías, funcionarios y magistrados en un carnaval que terminó en sangre. El poder reaccionó con una de las represiones más duras de toda la historia británica, trayendo el ejército a Londres, y el propio Gordon estuvo a punto de ser condenado a muerte, pero fue absuelto de los cargos de alta traición solo por no convertirlo en un mártir. Murió en la cárcel diez años después (Rudé, 1974; Haywood y Seed, 2012; Van Daal, 2012).

Las elites británicas alternaron el palo y la zanahoria, como ellos mismos describieron la estrategia del político John Wilkes, que dirigió la represión contra los Gordon Riots, al mismo tiempo que aumentaba el grupo que controlaba el poder. Wilkes acabó con el secreto parlamentario, dejando entrar a los reporteros en la Cámara, mientras ampliaba el número de electores y regulaba la independencia de los diputados. Inglaterra ya había realizado su revolución, y la aristocracia y la nueva burguesía compartían el poder en las dos Cámaras que se habían modelado a lo largo del siglo XVIII, mientras disponían de un espacio público de opinión donde dirimían sus disputas en dos bandos. El motín de 1780 había traído el temor a la revuelta popular, pero la alianza de las elites funcionó perfectamente. Manejando el nacionalismo anticontinental y las historias truculentas sobre la guillotina, la prensa libró a Inglaterra del contagio revolucionario (Cash, 2006). El gobierno, «obligado» por la opinión y el patriotismo popular, mantuvo una guerra constante con Francia aumentando los impuestos e incrementando el gasto público de 22 millones de libras en 1792 a 123 millones en 1815. Ello le permitió desarrollar un subsidio de pobres (Sistema Speenhamland de 1795), destinar 500.000 jóvenes del paro al ejército e invertir en la minería del hierro, la metalurgia para el armamento y la empresa textil para los uniformes de los soldados. Una adecuada y estratégica gestión del miedo terminó desarrollando el capitalismo británico.

EL «GRAN MIEDO» DE 1789 EN FRANCIA

Todo comenzó con un gran pánico, el «gran miedo» del año 1789, que describió el historiador Georges Lefebvre (Lefebvre, 1989), y todo acabó con el terror, el «gran terror» que instauró el primer ciudadano, el ciudadano más puro e intachable, Maximilien de Robespierre. A finales de siglo, la burguesía francesa competía con la nobleza por la apropiación de los excedentes agrarios. El avance de la propiedad sobre los derechos comunales, con el apoyo constante de los gobiernos fisiócratas, dejó sin ese colchón social a los campesinos que aumentaban demográficamente mientras disminuían sus capacidades como usufructuarios. En Francia, además, las propiedades eclesiásticas no representaban una ayuda social, ya que eran, en general, un regalo para los segundones de las grandes familias nobiliarias o se repartían como beneficios regalistas del gobierno.

Los gastos derivados de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (1775-1783) provocaron una inflación que las medidas del gobierno monárquico aumentaron al liberar los precios del grano y establecer un tratado de comercio con Inglaterra en 1786 por el que se disminuían considerablemente los derechos de aduana sobre los productos importados de la isla. En los salones del ministro Jacques Necker, la idea liberal triunfaba teóricamente, pero el momento escogido para imponerla se reveló catastrófico.

Una mala cosecha convirtió la situación en insoportable. El invierno de 1788-1789 fue el más frío de todo el siglo XVIII. «En todas partes, escribe un testigo, oímos la triste sinfonía de la tos» (Tackett, 2015, 68). La oleada de violencia por hambre que se desencadenó ha sido descrita por John Markoff como la más incendiaria de todo el siglo XVIII y, probablemente, de toda la historia de Francia. El paro se había extendido a límites nunca vistos y en París el precio de la libra de pan alcanzó en julio un nivel que provocó la revuelta en los barrios de Saint Antoine y Saint Marcel. Los mendigos invadieron la ciudad, provocando una inquietud general, y los motines campesinos comenzaron a hacerse habituales (Markoff, 1996, 242-249).

Esta es la coyuntura social que explica una revuelta pero no una revolución. ¿Qué había cambiado? La convocatoria por parte del rey Luis XVI de los Estados Generales era extraordinaria (no se reunían desde 1614), situación de crisis política que se coordinaba con la gran expansión de los medios de comunicación impresos (y la capacidad de la población parisina para leerlos). La prensa canalizó el pánico ambiente en una teoría conspirativa: la idea de que la nobleza iba a acabar con sangre el movimiento campesino que se manifestaba en todo el país, rumores que se coordinaban con los incendios de castillos en provincias.

El monarca, enfrentado a los notables y acuciado por razones fiscales, abrió la caja de los truenos. Entre 1787 y 1789, el público francés se politizó mediante la convocatoria de las asambleas provinciales preparatorias de la gran reunión de los Estados Generales en París: los tres estados —nobleza, clero y plebeyos— escogían sus representantes en rondas de comicios locales y regionales. Al decidir desde el gobierno que esta elección sería «por cabeza» y no por estamento, se dio ya un paso revolucionario en la democracia representativa. Las proposiciones «reformadoras» de Necker se transformaron en «regeneradoras». El país se inundó de panfletos y libelos que circulaban y se leían en voz alta. En París se forma el «Comité de los treinta», constituido por aristócratas liberales y burgueses, para impulsar el cambio e influir como lobby en las elecciones. La oposición a cualquier reforma la encabezaban el Parlamento de París y la Asamblea de Notables, favorables al voto por estamentos. El miedo funcionó adecuadamente en el caso de la aristocracia, que eligió nobles prestigiosos y reaccionarios en una sola sesión desplazando a muchos de los liberales. El clero se dividió por un enfrentamiento entre los obispos y los párrocos, que eran de origen plebeyo. Los Estados Generales se inauguraron el 4 de mayo de 1789 entre fiestas organizadas y desfiles por Versalles.

La desconexión con el pasado comenzó en este momento. El Tercer Estado (representante de los plebeyos) se declaró como única asamblea legítima, la Asamblea Nacional, el 17 de junio, realizando el entusiástico juramento del Juego de Pelota (la sala donde se reunían). El clero, dominado por los párrocos plebeyos, votó unirse a la nueva asamblea e, incluso, el 25 de junio, cuarenta aristócratas liberales también lo hicieron. El rey aprobó la nueva situación el 27 de junio, lo que motivó la huida de parte de la nobleza de París, pero la posterior destitución del gobierno de Necker el 11 de julio provocó rumores —impresos— sobre tropas mercenarias —alemanas— que se concentraban en torno a París y grupos partidarios de acabar con la nueva orientación política.

La situación se descontroló. Patrullas itinerantes de ciudadanos asaltaron comercios y conventos, supuestos acaparadores del cereal, y en las puertas de París se gritaba que se acercaban contingentes militares para dar un golpe de Estado. La mañana del 14 de julio estas milicias improvisadas pidieron armas a los soldados de la fortaleza de la Bastilla y los militares respondieron disparando a la multitud. Murió un centenar de personas. Fueron asesinados el comandante de la fortaleza, varios soldados y, posteriormente, el prévôt des marchands. Las picas de las milicias populares —instrumento artesanal compuesto de una barra de madera con un cuchillo en la punta— pasearon varias cabezas por las calles inaugurando una costumbre siniestra. Los nobles, acusados de connivencia con las tropas mercenarias que supuestamente iban a entrar en la ciudad, se refugiaron en sus casas. Sospechosos de todo tipo —asaltantes furibundos o mendigos extraños— eran llevados al ayuntamiento y ajusticiados después de un breve interrogatorio. Los que eran sorprendidos en el pillaje eran ejecutados allí mismo de un tiro en la cabeza (Godechot, 1965, 229-245). Los diputados se autoconvencieron de que los parisinos habían acudido en masa a defender la Asamblea Nacional y el rey confirmó los hechos al aprobarla y devolver a Necker su puesto de ministro. El asalto a la Bastilla hizo que el terror se extendiera en el bando nobiliario y comenzara la primera emigración al extranjero (con el conde de Artois, hermano del rey), lo que fue una confirmación aún más clara para los conspiradores de que existía un complot. De los 100.000 nobles con los que contaba Francia, los jóvenes escaparon en su mayoría; los que permanecieron, confiados o reticentes, o los que simplemente se quedaron para proteger al monarca, fueron asesinados cuando llegó el enfrentamiento y el terror.

Lo interesante de este estallido provocado por la carestía y utilizado por las elites políticas es que la prensa de ambos bandos diseñó un escenario de lo que iba a pasar y ningún grupo había imaginado todavía que podría pasar jamás: el rey se encontraba en peligro de muerte y el país al borde de un golpe de Estado, los aristócratas temían por sus vidas y los revolucionarios anunciaban apocalípticamente una invasión extranjera apoyada por los nobles. Las bandas de campesinos hambrientos y convertidos en vagabundos eran identificados como agentes de la nobleza, del rey o de los burgueses revolucionarios. La Asamblea abandonó las proposiciones moderadas de los teóricos por la prosa de los exaltados, los miedos diseñaban escenarios terroríficos de ficción que se concretaron en los años posteriores. El único antecedente de una explosión de pánico generalizado en Francia fue una consecuencia del asesinato del monarca Enrique IV en 1610, aunque quedó circunscrito a la corte parisina (Cassan, 2010).

LA CONSPIROMANÍA INVADE EL PAÍS

Todo el país estaba siguiendo este drama gracias al perfecto servicio de postas que se había instaurado en el siglo XVIII y que propagaba las noticias desde París (12 kilómetros por hora, los puntos más alejados a 90 horas). En cada población, las noticias se leían inmediatamente en la plaza pública por orden de la municipalidad. La información de la correspondencia oficial se coordinaba con las noticias aportadas por los periódicos (ciudadanos suscritos), cartas (familiares o amigos en la corte) y viajeros (que inmediatamente eran llevados a la taberna para contar su versión de los hechos). El boca a boca completaba esta red de información en este verano lleno de emociones. La ansiedad por tener noticias inventó las noticias.

Los periódicos fueron la batidora de ideas —140 títulos se editaban en París, de los que 59 se escribían a diario—, lo que provocó una competencia feroz por parte de los diferentes editores: la libertad recién instaurada los llevó a llenar sus columnas con exageraciones, rumores, y violentos ataques contra sus adversarios en una batalla donde el odio alternaba con el entusiasmo fanático. El caos se extendía: docenas de castillos ardían, los campesinos se rebelaban por el hambre y las milicias burguesas canalizaban la ira contra los derechos señoriales y el diezmo, incluso extendiendo el bulo de que era el propio monarca quien ordenaba los asaltos.

En la mayor parte del reino fue el miedo incontenible a la caída de la autoridad y a los grupos de bandidos itinerantes que asaltaban casas y pueblos —no a una conspiración aristocrática— lo que marcó el tono de los brotes de pánico generalizado más extraordinario de la historia y conocido por sus coetáneos y desde entonces por los historiadores como el «Gran Miedo», una oleada de pánico que afectó a tres cuartas partes del reino (Tackett, 2015, 75).

Estos exaltados, felices de extender noticias de conspiradores, se sentían los héroes del momento cuando las partidas organizadas en los pueblos los seguían en una búsqueda infructuosa satisfecha de vez en cuando con la captura de algún ladronzuelo ocasional. Se organizaban en provincias los tribunales para castigar a los supuestos asaltadores, forajidos y violadores, mientras que los jóvenes burgueses se encontraban al frente de las milicias en una guerra que necesitaba un enemigo para justificarse. El gran pánico necesitaba un culpable, y lo encontró en la nobleza que, hiciera lo que hiciera, parecía sospechosa. Se estaban constituyendo nuevas jerarquías armadas y organizadas mediante tribunales que se transformaron en revolucionarios. La nobleza y el clero, a los que se acusaba de instigar los desórdenes tanto como los sufría, quedaron aterrorizados en el largo verano de 1789 (Canal, 2013, 107-130). El Gran Miedo de 1789 abría una puerta a lo desconocido sin que funcionaran los mecanismos de represión y consuelo tradicionales. Su salida solo podía ser un gran movimiento entusiasta y milenarista parecido a la reforma evangélica de dos siglos atrás. En cierto modo, así fue.

La noche del 4 de agosto, la Asamblea Nacional Francesa, después de una maratoniana sesión con enfebrecidas declaraciones, abolía para siempre el sistema feudal al completo: cargas señoriales, tribunales nobiliarios, derechos de caza, gabela de la sal y otros impuestos al consumo, venalidad de los cargos, diezmos de la Iglesia y exenciones del clero. Igualmente, se suprimían todos los fueros provinciales y los privilegios municipales en una operación de concentración del poder central inédita. Los dieciséis artículos de renuncias fueron aprobados por aclamación. Todos los franceses eran iguales ante la ley. El Antiguo Régimen había muerto y la Revolución comenzaba. Esta declaración de derechos fue tanto más sorprendente cuanto que nadie la había previsto. Es la esencia de la revolución que cuenta con los elementos para que se produzca pero cuya eclosión es sorprendente (Arendt, 1988).

El juramento de «libertad o muerte» implicaba la ruptura con el pasado, la imposibilidad de volver atrás. Desde ese momento, la revolución caminó con angustia frente al posible caos popular y el miedo a la potencial venganza de quienes se habían visto despojados de sus rangos y privilegios especiales. El miedo hizo que surgiera una imposibilidad real de parar la dinámica que se había generado con las propuestas maximalistas. El pueblo había hablado y sus enemigos eran tanto los aristócratas añorantes del pasado como los monárquicos que defendían el veto del rey a las futuras leyes de la Asamblea. La cocarde, la insignia tricolor, se impuso como signo exterior visible y se obligó incluso al rey a llevarla después de haberle obligado a volver a París desde Versalles. En octubre, los radicales de la Asamblea comienzan a considerar la violencia popular un mal necesario, inevitable o quizás utilizable mientras el periodista Brissot, en su diario El Patriota Francés, indica que «la razón tal vez deberá ir acompañada del terror». En el verano de 1791, los tribunales revolucionarios de los pueblos habían sustituido al poder local, y en París, las secciones de los barrios ejercían el poder. El nuevo poder formaba una nebulosa de opinión y de influencias a través de las sociedades patrióticas, los clubes, según la denominación popular, que agrupaban de momento a los afiliados libremente —muchas de ellas eran herencia de los clubes de lectura o las logias masónicas previas. Los moderados se organizaron en el club de 1789; los más revolucionarios, en el club de los jacobinos, y los radicales, en el de los cordeleros. La Asamblea centró sus sospechas en los diputados reaccionarios que se reunían en el convento de los agustinos y la prensa que los apoyaba (McMahon, 2002). Bastantes diarios se pasaron a la derecha al ver el importante nicho que se abría con los reticentes a la Asamblea (llegaron a los 100.000 suscriptores en 1791).

En junio de 1791, el rey se condenó a sí mismo al intentar huir de París, siendo detenido en Varennes.

Se cerraron los clubes monárquicos y los periódicos conservadores. Se obligó a los sacerdotes a jurar lealtad a la nueva Constitución. La inconsciencia de la Asamblea al incluir en este juramento político al clero parroquial que los apoyaba mayoritariamente los llevó a la catástrofe: la mitad de los sacerdotes franceses se negaron a situar la nación por delante de Dios, lo que los convertía en curas refractarios y traidores. Las masacres de católicos comenzaron en 1791: en octubre, sesenta ciudadanos de Aviñón fueron brutalmente asesinados y abandonados sus cadáveres en la torre de La Glacière, el antiguo palacio de los papas. La Asamblea condenó los hechos y se anexionó el terreno pontificio. La mayoría de los sacerdotes refractarios se escondieron, huyeron o terminaron guillotinados en los años posteriores.

La nueva Asamblea Legislativa era joven (con una edad media de sus miembros de cuarenta y un años), inexperta (se había prohibido la reelección de los mismos) y plebeya (en un 90 por 100). Los diputados estaban absolutamente comprometidos con el éxito de la Revolución. Se dividieron casi inmediatamente en jacobinos y fuldenses (también llamados girondinos), con un enorme rencor entre ambos y con un gran convencimiento de ser la única voz del pueblo. Los más extremistas (jacobinos) defendían la democracia directa, donde las reuniones asamblearias podían anular lo que dijeran los representantes elegidos en votaciones a mano alzada. En un momento cumbre, estos radicales obtuvieron que las procesiones de ciudadanos armados pudieran atravesar en manifestaciones improvisadas la propia Asamblea Legislativa, creando un precedente de presión que utilizarían convenientemente. Aunque los fuldenses, contrarios al poder de las masas y los levantamientos populares, eran mayoría por número de diputados, perdieron la batalla por esta acertada combinación de prosa radical y presión popular.

Fuldenses y jacobinos solo estaban de acuerdo en un punto: había una conspiración organizada por el grupo contrario para aniquilarlos. El rumor se había apoderado de París, formaba una cadena de habladurías con relatos increíbles y noticias impresas que recogían o insinuaban lo que la gente comentaba como cierto. Vendedores ambulantes, aguadores, panaderos y sirvientes domésticos eran los más activos en la transmisión de estas historias por razón de su oficio. Los prejuicios eran confirmados por supuestos descubrimientos o averiguaciones que nadie confirmaba. Los hechos terminaban adaptándose a las habladurías.

Los periódicos competían entre sí y los vendedores ambulantes de impresos, por lo común analfabetos, voceaban titulares espontáneos para vender mejor su mercancía. El diputado François Roubaud los describió como

un interminable rugido de varios miles de voces gritando desde las siete de la mañana a doce del mediodía, y de cinco de la tarde a doce de la noche, anunciando un decreto importante, una gran victoria militar, una trama terrorífica de aristócratas y clerecía, una insurrección en una u otra ciudad, siempre con los nombres y los datos toralmente distorsionados.

Los ciudadanos pasaban horas discutiendo qué hacer ante algo que nunca llegaba a suceder. Como dijo el diputado vasco Dominique-Joseph Garat: si se vivía, «como me sucedió a mí, entre tantos que pensaban y actuaban movidos por la desconfianza, a veces resulta imposible no desconfiar» (Garat, 1795, 125).

Los dos rumores más extendidos se referían a los avances del ejército austriaco y a la idea de que las cárceles estaban llenas de asesinos que pensaban salir para asesinar a todos los revolucionarios, mientras bandas de ladrones que pensaban asaltar los domicilios particulares los marcaban con cruces blancas y rojas para distinguir los que robarían de los otros a cuyos habitantes pensaban asesinar. La presunta «oleada de delincuencia» provocó linchamientos de sospechosos en los barrios. El miedo se afianzó mediante la práctica continuada de las denuncias, y lo más grave es que fueron favorecidas desde el primer momento por las elites patriotas como actos necesarios, inevitables para preservar los logros de 1789.

LA DENUNCIA Y EL TERROR

La delación era tan alabada que un periodista se llamaba Le dénonciateur national, y los periodistas se llamaban a sí mismos «los perros guardianes de la revolución». La Asamblea recomendaba «mantener los ojos bien abiertos sobre todo y todos». Camille Desmoulins escribió una Declaración de derechos del acusador, y Mirabeu indicó que «bajo el gobierno de un déspota, un acto de denuncia resultaría repulsivo. Pero ante estos peligros que nos rodean, debe considerarse la más importante de nuestras nuevas virtudes, la protección de nuestra incipiente libertad». El paladín era el «amigo del pueblo, Jean-Paul Marat, que se dibujaba como «los ojos del pueblo» y que impuso el ojo vigilante en carteles y en banderas (los jacobinos de Toulon lo colocaron junto a la bandera tricolor). Ya no era Dios el ojo que todo lo ve, sino el ciudadano denunciador en nombre de la patria (Ginzburg, 2009).

En la primera etapa de la Revolución, la denuncia era un aviso y debía ser pública. El acusador debía rubricar con su nombre, y en declaración escrita, lo que delataba. Pronto, los libelos y las calumnias anónimas se unieron a estas denuncias. Los diarios, en su competencia feroz, acabaron admitiendo el rumor y el libelo. Las incriminaciones personales, aun negándose que fueran ciertas, no solo se publicaban, sino que eran el mejor reclamo para los vendedores callejeros de periódicos. Finalmente, cualquier chivatazo oral o escrito con un anónimo se aceptó como prueba incriminatoria: el afectado debía defenderse de la acusación en vez de que el tribunal desestimara lo que era un claro insulto a la ley de protección de los derechos del hombre. En los clubes patrióticos se discutía más de estas acusaciones que de los proyectos para el bien de la nación. Las nuevas asociaciones incluían en sus pactos fundacionales la obligación de que sus socios denunciaran lo que observaran sospechoso. Al comienzo de cada sesión se leían las denuncias contra grupos e individuos. A veces, no se hablaba de otra cosa, convirtiéndolo en lo más interesante de las mismas, según relataron amargamente más tarde los participantes en sus memorias. Las acusaciones no se dirigían únicamente contra nobles y clérigos, sino cada vez más contra los propios miembros de las reuniones, contra plebeyos vecinos y conocidos.

El desarrollo de la Revolución crea una espiral conspiratoria cuyos dos elementos constitutivos llegan hasta la actualidad en la manipulación de la opinión pública: unas reuniones secretas que nadie había visto y unas pruebas que no se podían mostrar porque habían sido destruidas. El periódico Révolutions (12 de mayo de 1792) indicó que «la conspiración no se puede demostrar nunca mediante pruebas escritas». Con este sistema, todo ciudadano era un presunto culpable, solo faltaba el jurado que hubiera decidido condenarlo de antemano. Comenzaron a publicarse manuales que explicaban las técnicas para desarmar los argumentos de la defensa y condenar a los «traidores ocultos con cínicas maquinaciones contrarrevolucionarias». Era sospechosa, sobre todo, la euforia fingida, el ardor excesivo o los ostentosos pronunciamientos. Hablar era tan peligroso como estar callado. El creado Tribunal de la Opinión Pública fue el primer paso para llegar al Comité de Investigaciones Especiales que se instaura a continuación (Salas, 2005).

Se escudriñaban los gestos cotidianos: era peligroso no utilizar la palabra «ciudadano», dejar escapar un «Monsieur», hablar con «tono arrogante», mirar con aspecto de «ser superior» y hasta pasear a caballo con ínfulas de caballero. Se impuso el gorro frigio, que había comenzado como una novedad adoptada por los sans-culottes —supuestamente, el gorro de los esclavos libertos de la antigua Roma (Rose, 1983). Las modas revolucionarias acabaron con las pelucas e impusieron el pelo suelto y los largos bigotes caídos por los lados, introducidos por las milicias marsellesas de voluntarios que habían transformado el canto agresivo de los ejércitos del Rin en himno nacional. A partir de 1791, los propios jueces fueron sospechosos si se mostraban moderados, y algunos pasaron del tribunal al banquillo por defender la inocencia de algún ciudadano. Lo que comenzó siendo una excusa para acusar a aristócratas y clérigos, luego a vecinos molestos, terminó siendo un carnaval de acusaciones de todos contra todos. Nadie durante la revolución dejó de ser incriminado y todos debieron defenderse de las acusaciones más peregrinas. Incluso muchos ciudadanos decidieron adelantarse y delatar primero a sus conciudadanos. La trama conspiratoria se terminaba creando a sí misma, ya que era imposible que no existiera algo extraño cuando tantos lo denunciaban. Años después, los participantes en estos sucesos confesaban que vivieron como real toda aquella angustia de la enorme conspiración que supuestamente estaba sucediendo, que el miedo y el rumor los dominaba en un «terror cotidiano» (Wachnich, 2002).

Los siglos venideros sentirán estupor ante los horrores que hemos cometido; el mismo estupor que sentirán al contemplar nuestras virtudes. Lo que jamás llegarán a comprender es el increíble antagonismo entre nuestros principios y nuestros desmanes (Dominique Garat, escritor vasco, diputado y secretario de la Asamblea Constituyente)13.

EL TERROR Y EL INVENTO DE LA GUERRA TOTAL

Un paso determinante fue la decisión de armar a los ciudadanos y organizarlos para defenderse de esta conspiración universal y «aterrorizar a los enemigos del pueblo». La Asamblea decidió canalizar el miedo ciudadano con acciones teatrales: se organizó al pueblo mediante batallones de los barrios, escuadrones de clubes y de sans-culottes, compañías de muchachos e incluso de mujeres, que organizaban procesiones por París, avanzando juntos del brazo, agrupados por vecindarios y profesiones, en fiestas entusiastas que acababan en banquetes fraternales. La decisión, sin embargo, inauguró el principio teórico inédito de la guerra total: todos podían, y debían, defender la Revolución; todos podían, y debían, morir por la Revolución. La guerra no era una cuestión única de los soldados en el frente, sino de los ciudadanos en armas. Estos decidieron demostrarlo.

La noche del 9 de agosto de 1792, una multitud procedente de los barrios y con ánimo festivo asaltó el palacio de las Tullerías. La repuesta agresiva de los guardias suizos y los nobles que defendían al monarca acabó en una masacre de los soldados, perseguidos por todo París y asesinados allí donde se los encontraba. El rey y su familia huyeron colocándose bajo la protección de la Asamblea, que acabó encarcelando al monarca en la fortaleza del Temple. Desde el siglo XVI no había existido en París una hecatombe semejante, con más de un millar de muertos (600 guardias suizos, 100 jóvenes nobles y 300 ciudadanos). Las peticiones de venganza no tardaron en llegar. Los periódicos describieron la trampa que había supuesto atraer a las masas para luego exterminarlas en el patio del palacio. Marat pedía la pena de muerte sin juicio para todos los oficiales suizos que quedaban vivos.

Fue el comienzo del primer terror. En la Asamblea, los diputados radicales se impusieron en las votaciones, aun siendo minoritarios, mediante convocatorias nocturnas o procurando la ausencia de los moderados (girondinos), que comenzaban a huir de París. Se demonizaba al enemigo político, ya que no se trataba de un contendiente político, sino de un conspirador contra la patria, y esto era delito de lesa majestad. Ya no eran hombres equivocados, sino malignos. Se les expulsaba de la humanidad para pedir su exterminación, se les animalizaba: monstruos aristócratas, negros cuervos eclesiásticos, «vampiros con garras de arpía, lengua de sanguijuela, corazón de buitre y la crueldad de un tigre», incluso apareció por primera vez la palabra «virus» para definir médicamente a estos propagadores de la epidemia contrarrevolucionaria (cit. en Tackett, 2015, 171). La psicología de las elites revolucionarias había cambiado: al principio, deseaban convencer, ahora deseaban acabar con la pesadilla que ellos mismos habían creado.

Las cárceles se llenaron con los aristócratas que quedaban en París, los funcionarios de los diferentes gobiernos monárquicos y los diputados moderados de la anterior Asamblea. En septiembre, las noticias de las derrotas frente al enemigo que se encontraba cerca de París provocaron la catástrofe: la ciudad estaba convencida de que se marcaban las casas para asesinar a sus habitantes, y las prisiones, llenas de sospechosos, eran un «nido de asesinos para exterminar», como decían los periódicos y afirmaban los diputados en la Asamblea. Los ciudadanos de la sección parisina de Poissonnière fueron los primeros en decidir que se había de administrar una justicia rápida. Entre el 2 y el 6 de septiembre de 1792, todas las prisiones fueron asaltadas y fueron asesinadas unas 1.500 personas, sin distinguir nobles, clérigos refractarios, guardias suizos o delincuentes comunes. El 20 de septiembre de 1792 se abolía la monarquía y se creaba la Primera República Francesa. El mismo día se derrotaba a los ejércitos invasores en la batalla de Valmy.

La nueva Asamblea, llamada la Convención, institucionalizó el voto de todos los varones adultos (sufragio universal), coordinado con el servicio militar extendido a toda la población (conscripción universal). Los jóvenes soldados de la revolución, cantando «La Marsellesa» o el «Ça ira, ça ira», se habían lanzado a la batalla con un furor que había triunfado sobre los mercenarios profesionales. Una idea novedosa se extiende (la proclama la prensa, la cantan los soldados): se ha inventado la «madre patria», aunque se trate de una contradicción en sí misma, ya que un elemento patriarcal debe ser defendido como una madre que está siendo atacada y a punto de ser violada. En 1794 se logran casi 800.000 soldados gracias a esta aportación juvenil, y Le Père Duchesne, el diario radical de la Convención, se distribuye gratuitamente en el frente con el primer acertado diseño de propaganda institucionalizada. En un momento dado, la Convención, cegada con la perspectiva de la venganza, decretó que no se tomarían prisioneros ingleses, si bien los oficiales, afortunadamente, no le hicieron caso (Lefebvre, 1989, 277). La propia guerra estaba siendo revolucionada. Desaparecieron las estéticas marchas en filas y columnas. Los jóvenes franceses políticamente motivados actuaban mediante ataques masivos contra un punto específico de las líneas enemigas, lanzándose de manera desenfrenada para «aterrorizar» a los enemigos (Lefebvre, 1989, 193; Bertaud y Reichel, 1989, 46-47). Estos «enfants de la patrie» eran ciudadanos en su mayoría.

Los campesinos se resistieron a esta idea de la conscripción universal. Todavía había que enseñarles a morir por la patria, ya que se sentían más apegados a realidades familiares y sociales más cercanas. La idea de defender un mapa —que no habían memorizado en la escuela— no entraba en sus mentes, donde continuaban vivas las viejas solidaridades con la religión o la monarquía sagrada. En la Vendée, 30.000 campesinos con sus mujeres y sus hijos se desplazaron hasta la costa venciendo, en principio, a los ejércitos republicanos, para luego volver en una catastrófica marcha que acabó en la masacre del Loira. La República fue implacable, animada por las proclamas de la prensa parisina de aniquilación total. Todos fueron asesinados. La represión se extendió a toda la región de la Vendée, donde murieron en torno a un cuarto de millón de personas con 100.000 bajas del bando republicano.

La República defensiva se transformaba en expansiva: ¿cómo se podían negar a las peticiones de adhesión y ciudadanía de los habitantes de los territorios conquistados? La República se colocaba cada vez más en manos de los militares, a los que la prensa calificaba de verdaderos héroes de la nación, los únicos ciudadanos, ya que el «ciudadano en armas era el auténtico ciudadano». En aquel momento se habló claramente de una República universal dirigida por Francia. La soberbia revolucionaria no parecía tener límites (Tackett, 2015, 268). Debido al juicio del rey, las elites políticas se enfrentaron de nuevo en una guerra sin cuartel, fue el último acto que dividió a los nuevos políticos entre girondinos y la montaña (los jacobinos). La demonización de ambos bandos se exacerbó con la nueva libertad de prensa. De nuevo, la conspiración surgía y la prensa descubría un nuevo género, el periodismo de investigación, con hallazgos tan sensacionales como el soborno real a Mirabeau, héroe revolucionario hasta ese momento, o la correspondencia de los diputados girondinos con el monarca. El rey fue declarado culpable por 693 votos a favor y ninguno en contra, pero la Convención se partió en dos a la hora de condenarlo a muerte, pena que ganó por un solo voto de diferencia. El 21 de enero de 1793 fue guillotinado.

La sangre del rey reclamaba venganza. Las monarquías europeas declararon la guerra a Francia y la opinión pública de la República reclamó la ejecución de todos los diputados que se habían opuesto a la ejecución. La solución dio paso al año del terror y las primeras derrotas militares lo hicieron inevitable. La furia de la opinión pública se desató señalando una nueva conspiración que alentaría supuestamente las rebeliones contra los reclutamientos y que pareció evidente tras la traición del general Dumoriez a finales de marzo (Mayer, 2000).

EL TERROR TOTAL

La Convención inventó entonces una figura de gran éxito en todas las revoluciones futuras: el comisario político. La función de este personaje era vigilar el fervor revolucionario de los soldados y las poblaciones. El omnipresente pintor y publicista David diseñó un uniforme particular para estos delegados en misión para el pueblo. Tenían el poder de encarcelar a los «forajidos», requisar pertrechos, formar milicias, encabezar juicios contra los remisos y derrotistas...; pronto se convirtieron en verdaderos dictadores en provincias. En París, con los barrios desesperados por el hambre, se organizó a principios de otoño una milicia popular, con activistas convencidos por la causa, que recorría las zonas del campo obligando mediante el terror a los campesinos a vender sus cosechas mientras completaba la labor iconoclasta contra las iglesias. Los jóvenes se presentaban en masa a luchar —¡quién podía negarse!— pero exigían que se limpiara de traidores la retaguardia para no dejar a sus familias en peligro (Baczko, 1994).

El pánico se transformó en rabia. La Convención decidió instaurar un Tribunal Revolucionario inapelable para vaciar las cárceles de sospechosos, ya que estaban repletas de nuevo. Los gritos terribles de «¡muerte!, ¡muerte!, ¡muerte!» que los diputados exclamaron a coro fueron acompañados el 1 de abril del acto definitivo para comenzar el Terror: la Convención suspendió la inmunidad parlamentaria. Ambos lados de la cámara aceptaron ese terrible error porque, sin duda, pensaban utilizar esta arma contra la otra mitad. El Comité de Seguridad Pública se convirtió en el poder absoluto decidiendo sobre la guerra en el exterior y la represión en el interior. Su funcionamiento iba acompañado de una presión «popular» de manifestaciones de miles de personas que se dirigían a la Convención y la rodeaban gritando consignas radicales.

Con los austriacos a cien kilómetros de París y la Vendée alzada contra la República, el 2 de junio se da la orden de encarcelar a los diputados girondinos que, días antes —300 diputados afectos—, habían abandonado la Asamblea dejando el poder a la Montaña. El asesinato de Marat, el 13 de agosto, por Charlotte Corday, una joven de 24 años partidaria de los girondinos, convierte a este en un mártir —cuadro de David— que requiere venganza: el 31 de octubre, los 20 diputados girondinos que aún estaban vivos subieron a la carreta de la vergüenza e iniciaron el camino a la guillotina.

Paul Baudry, Charlotte Corday o el asesinato de Marat, 1860.

El revolucionario Marat es asesinado por Charlotte Corday (13 de agosto de 1793). Los dos modelos que inauguran el mundo moderno del terror se enfrentan. Marat, teórico del Terror revolucionario, muere a manos de Charlotte Corday, una terrorista que desea realizar el asesinato selectivo de un tirano. El mártir requiere venganza y los diputados moderados girondinos serán guillotinados.

El año II (1794) fue el año del terror y la utopía: Francia era conducida por la diosa Razón hacia el progreso. Robespierre, el primer ciudadano, organizó el 8 de junio de 1794 la gran fiesta del Ser Supremo, con coreografía de nuevo de David. Se cambió el calendario, la semana pasó a tener diez días, se eliminaron todas las estatuas y monumentos de la historia de Francia, se destruyeron las tumbas reales de Saint-Denis, el arte sacralizó la nueva política (Ginzburg, 2009; Guenniffey, 2000).

Los condenados ahora incluían mujeres, ancianos y, sobre todo, fervientes partidarios de la República (solo el 15 por 100 eran representantes de lo que se podía llamar el Antiguo Régimen). A la guillotina iban escritores de fama, periodistas o científicos, como Lavoissier... Una centena de diputados fueron asesinados o se suicidaron, como el exministro Roland, al enterarse de que su mujer había sido guillotinada; otros se escondían, como Condorcet, que escribió en su retiro su tratado de la tolerancia Esbozo para un cuadro histórico de los progresos de la humanidad, antes de suicidarse, igualmente. Los juicios «legales» con condena de muerte fueron unos 17.000, pero las muertes pudieron exceder las 40.000. Entrar en la cárcel o ser llevado a un tribunal ya era una condena de muerte. Solo el 20 por 100 de las personas juzgadas fueron absueltas. Cada día, desde la entrada de la ley pradial, carretas —entre seis y ocho— llenas de presos se dirigían a la guillotina.

La situación acabó con el golpe de Estado de la noche del 27 de agosto, instigado por la misma Convención, que superó su propio terror para acabar con el ciudadano más virtuoso de la República: Maximilien de Robespierre. Su muerte —con la mandíbula destrozada por un disparo, arrastrado entre gritos hasta el cadalso— concentró en él todo el mal que en realidad había sido culpa de toda la Asamblea. Fue un auténtico acto de exorcismo, y todos despertaron del terror como si hubiera sido una pesadilla pasajera. La represión de Termidor, llamada así por el mes del golpe de Estado, acabó con cientos de jacobinos. El segmento más radical de la ciudad quedó aniquilado en tres días de actividad en que la guillotina jamás había trabajado a tanta velocidad. «El argumento contra ellos era que habían apoyado la insurrección contra la Convención y, por tanto, se les declaró “malhechores” y condenados a morir tras una sencilla confirmación de su identidad» (Tacket, 2015, 399). En 1795, un intento de sublevación de los sans-culottes fue reprimido sin contemplaciones por el ejército. El poder pasaba progresivamente a los militares, que encabezaron las etapas del paso del Directorio (1795-1799) al Consulado (1799-1804) y, finalmente, al Imperio.

La Revolución había nacido de la utopía ilustrada que pensaba acabar con los miedos del pasado y llevar la felicidad a los pueblos liberados de estas cadenas. Los revolucionarios situaron sus presupuestos teóricos por encima de las personas concretas que debían recibir sus beneficiosos dictados y demonizaron a todos aquellos que se oponían a este radiante futuro. Atenazados por el pánico de estos enemigos —los reales y los supuestos—, entraron en una dinámica paranoica que solo veía conspiraciones y traidores a los que eliminar. Los actores violentos desencadenaron las matanzas, el terror acabó con la mayoría de los padres de la Revolución y los militares acabaron en el poder con el primer líder moderno (Napoleón) que inaugura el culto programado a la personalidad. El modelo de todas las revoluciones había sido diseñado. Lo realmente sorprendente es que este torbellino solo había durado seis años.

13 Dominique Joseph Garat (Ustaritz, 1749-1833) fue el primer gran defensor del autonomismo vasco (fue el último representante del Labourd, Biltzar o asamblea de Ustaritz) con la proposición de un departamento vasco autónomo, que no tuvo éxito.