CAPÍTULO 7

INVENCIÓN DE LOS BAJOS FONDOS

El mal tiene lugares concretos, los malvados se organizan. Con el Romanticismo, el cuento gótico entra en la literatura culta durante el siglo XIX. Los cuentos de terror y fantasmas, los muertos vivientes y las conspiraciones en los sótanos de los castillos tenebrosos se unen a la continuidad de mitos ligados a las supuestas conspiraciones jesuíticas, masónicas y, ahora, judías. La literatura inventa o recrea géneros como el orientalismo y el folclorismo (Cubitt, 1993). Los emblemáticos Frankenstein y Drácula han unido toda una serie de leyendas previas de la tradición oral, con muertos vivientes o fallecidos que resucitan por artes mágicas, para inaugurar los miedos de este hombre nuevo que se siente tentado por el mal de su libertad sin dios o cegado por la posibilidad de que la ciencia moderna lo convierta en un superhombre (Martin, 1980). El perverso que explora las experiencias placenteras de su libertad de elección y mercado, estudiado por Élisabeth Roudinesco, es una invención ambigua del siglo XIX. Este nuevo protagonista compite con su inteligencia malvada frente a la razón de otro personaje igualmente novedoso, el investigador o detective de lugares siniestros y conspiraciones, que surge después del descubrimiento del thriller con Edgar Allan Poe.

¿Dónde se encuentran esos lugares que concentran al mismo tiempo el mal y a los malvados? La ciudad moderna hereda la larga maldición que le otorgaron los pastores bíblicos donde Caín era un constructor de ciudades (Génesis 4:17). Desde Sodoma a Babilonia, la urbe para el monoteísmo original es la reunión de la confusión, el caos, la lujuria desenfrenada y la delincuencia. Los campesinos temen a la ciudad, que se revela agresiva, y donde nadie conoce a nadie. La ciudad industrial ha fabricado en su expansión una serie de barrios marginales donde se acumulan los recién venidos —expulsados del campo— en casas degradadas o mal construidas, sin servicios de limpieza, sin iluminación ni ordenación urbanística. Son los bajos fondos. Y los bajos fondos huelen mal.

Pobreza, suciedad y mal olor van a ser identificados rápidamente en esta ciudad. La desodorización que ha comenzado a finales del siglo XVIII, que se ha concretado políticamente en los Comités de Salud de la Revolución y el Terror, va ahora a centrarse socialmente en la atención a las clases desfavorecidas, a los excluidos de la Revolución Industrial. La pobreza se transforma en miseria y la miseria desprende mal olor, contamina, enferma. En cien años (1750-1870) el espacio urbano se ordena por la nariz, desde las primeras teorías médicas sobre la putrefacción —unida al pánico a las epidemias de cólera que arrasan las grandes urbes del XIX— hasta la concreción científica de ese temor urbano en el virus, debido a los descubrimientos de Pasteur en 1870. En las ciudades del siglo XIX la frontera está cerrada y separa los barrios que huelen bien de los que huelen mal. Comienza a conformarse un paisaje nuevo en estos suburbios donde se agrupan los obreros. El hambre se convierte en noticia con la advertencia de la desnutrición infantil en las ciudades y la aparición posterior de los comedores sociales (Corbin, 1982, 167-206; Vernon, 2011, 32).

Los personajes que habitan estos distritos, tramposos y criminales, también son transformados por la literatura en este periodo. La imprenta había convertido la pobreza maliciosa en uno de los temas favoritos de la literatura de cordel de toda Europa gracias al género de la picaresca española (en Francia llamada gueuserie; en Inglaterra, rogue pamphlets, y Schelmenroman, en Alemania). Esta violencia e ilegalidad relativamente legítimas y, a veces, hasta simpáticas en el género picaresco, van a colorearse en el periodo gótico de tintes siniestros y asesinos que van desde el robo con violencia al asesinato e, incluso, al canibalismo. Son universales las historias de traperos que roban niños —el «hombre del saco»— y comerciantes monstruosos que cocinan pasteles de carne con los restos de sus clientes asesinados.

En esos barrios se sitúa el alcohol, el juego y la prostitución, son lugares que los burgueses visitan a escondidas para obtener productos prohibidos por su moral, realizar negocios ilícitos o derivar las nuevas necesidades sexuales provocadas por el control de la natalidad y el retraso en la edad de casamiento que se está imponiendo en toda Europa. El espejo invertido de la moral puritana es el tugurio que vive del burgués, lo atrae tanto como lo atemoriza. Nuevos miedos provienen de esta relación simbiótica: el burdel es el antro del alcoholismo, las riñas criminales por deudas de juego, la sífilis y el fumadero de opio. El caso de Jack el Destripador, que ocupó durante semanas los titulares de la prensa de Londres, muestra el éxito de esta construcción: el asesino, evidentemente de clase alta, se presenta como un fruto del vicio de los bajos fondos cuando, en realidad, es su torturador.

El folletín modelará este mundo de los barrios como una contrasociedad espejo invertido de la burguesa de los barrios altos y jerarquizada como ella, con su lengua y sus códigos internos, imaginando y aterrorizando con la improbable reunión de todos los marginados. Surge así el reino de Argot donde se habla un lenguaje que la prensa y las novelas imitan. Es La corte de los milagros, donde Victor Hugo situará su héroe, el Jorobado de Notre-Dame de Paris (1831). Eugène Sue, en Los misterios de París (1842), convierte a la ciudad en protagonista de su novela. Edgar Allan Poe cuando, en 1841, escribe sobre el doble asesinato de la calle Morgue, ya señala un lugar que huele sin necesidad de explicarlo. Walter Benjamin hablará de «los nuevos bárbaros» que engendra la industrialización, que habitan en esos bajos fondos y que amenazan los principios del burgués. Es el mayor «exterior» que se ha creado en un interior, algo prohibido y terrible para el ciudadano decente que tan solo vive unas calles más allá. La Revolución de 1848 en París es descrita por un escritor conservador como «el vómito de los bajos fondos». Los bárbaros no están fuera, sino que se encuentran en los barrios bajos, la prostituta es una aliada de la revuelta, la clase obrera está ligada al vicio. Del mismo modo, el infierno se encuentra en esas calles oscuras, llamadas significativamente en inglés «dark town».

Este ambiente de una ciudad extraña y agresiva va unido a la soledad del ciudadano frente al habitante del mundo rural. Una sensación nueva de no conocer a nadie, de sentirse solo a pesar de estar rodeado de gente. Edgar Allan Poe describirá también este nuevo personaje en The Man of the Crowd (1840). Baudelaire concretará esta desafección en la ambigüedad poética de su personaje el paseante (el flâneur), que mira la ciudad como un paisaje que no le pertenece. La visión de este «paseante» será teorizada por Walter Benjamin:

En la figura del flâneur puede decirse que retorna el ocioso escogido por Sócrates en el mercado ateniense como interlocutor. Solo que ahora no hay ya ningún Sócrates, nadie que le dirija la palabra (Walter Benjamin, «Parque central», en Obras, I, 2, 295).

Los bajos fondos en el siglo XIX son un preludio del espacio del subconsciente en Sigmund Freud. La sociedad lanzará a este profundo sumidero todo lo que teme y reprime, es el fondo sucio de la piscina. Los bajos fondos dan miedo y atraen. Uno de los descubrimientos de la novela negra es que los bajos fondos son la habitación cerrada de toda casa burguesa, la puerta de atrás por la que escapa el honorable burgués todas las noches, nada más psicoanalítico (Freud, 1979).

¿Cuándo aparece el término «bajos fondos», esa trilogía de miseria, vicio y crimen que los conforman? Honoré Fregier, en su libro Las clases peligrosas (1840), estima que 60.000 parisinos viven en el barro del vicio, a los que no guía ni la conciencia ni la religión, y que existen solo para los placeres de los sentidos. Hacia 1860, el término entra en los medios de comunicación. Pierre Larousse, en 1866, define este espacio como un lugar en el que se reúne una «clase de hombres degradados por el vicio y la miseria». Son unos personajes inevitablemente relacionados con la pobreza infamante, según el periodista americano Edward Crapsey, que escribe sobre los bajos fondos en 1868. El término triunfa en esa década, se impone en los medios de comunicación y la mayor parte de las lenguas lo adaptan, mientras que la prensa de cada país lo populariza.

Los bajos fondos revelan una representación, una construcción cultural, que nace en el cruce de la literatura, la filantropía, el deseo de reforma y de moralización encabezado por las elites, pero también unido en la ficción a un ansia de evasión, de exotismo social, ávido de explotar el potencial de emociones sensacionales que, hoy como ayer, estos medios transportan (Kalifa, 2013, 17).

Son los «atorrantes» de Buenos Aires que ocupan el barrio de La Boca. Son los habitantes de Blackwell’s Island, en Nueva York. El imaginario occidental copia y unifica los modelos de degradación debido a los artículos de prensa y los textos literarios que comparten. Finalmente, todos los pobres se parecen en una línea transversal común, con sus cuerpos deformados, sus caras inquietantes, su mirada ladeada. El imaginario de los bajos fondos es el primer gran hecho de mundialización cultural (Kalifa, 2013, 67). Las modas acompañan este imaginario, primero con la invención de la Bohemia aplicada a los artistas que viven en buhardillas parisinas como gitanos, con la imitación constante de las palabras de argot y determinados estilos de vestimenta, bebidas, costumbres, como la invención de los «apaches», consecuencia de la gira del circo de Buffalo Bill por Europa y el éxito de las novelas populares americanas.

El thriller, los informes policiales y los estudios médicos comienzan la clasificación y la estandarización de este mundo de los bajos fondos. Al definirlo, se actúa doblemente: la literatura y la prensa describen un caos amenazador, pero el orden clasificador de investigadores y científicos restaura la confianza. Cada situación tiene ya un nombre y cada delincuente tiene ya un lugar en la taxonomía del crimen. Si la novela negra instaura este sistema con el investigador de ficción, la prensa crea un género nuevo con el undercover, reportaje incógnito (Kalifa, 2013, 182). El periodista disfrazado de mendigo penetra en la realidad de los bajos fondos, como harán los primeros profesionales del periodismo moderno James Greenwood o William Stead en «The Maiden Tribute of Modern Babylone», publicado en Pall Mall Gazette (1885).

En 1876, Cesare Lombroso une imaginativamente las fisiognomías del criminal y el salvaje identificando «dos productos regresivos de la evolución humana» y creando los elementos de una pseudociencia que durante cincuenta años dominará la justicia europea en la persecución del supuesto delincuente y el «saber» antropológico sobre el que se basa la expansión colonial. Aunque las clasificaciones de Lombroso son solo una variante de la vieja manía religiosa popular que identificaba fealdad y maldad, su taxonomía cientificista se impondrá, reforzada por la aparición en la prensa de las perversas fotos policiales de criminales. La aplicación de sus teorías condenará a miles de inocentes a la cárcel o al patíbulo. Su posterior racialización será la base de las condenas en la justicia del nazismo o del colonialismo.

Se necesita racionalizar este proceso y, a finales de siglo, la sociología descubre las masas —y el miedo a esas nuevas multitudes silenciosas y presentes—, cuyo estudio tiene como figuras a Gustave Le Bon, Psicología de las masas (1896), y Gabriel Tarde (1897), inventor de la criminología científica. Freud recogerá y se basará en estas enseñanzas para establecer su tratado sobre la Psicología de las masas. En esta ciudad imaginada de finales del siglo XIX, surge la idea de «la masa», cuyo libro emblemático será la reflexión de Ortega y Gasset en La rebelión de las masas (1926).

En este periodo se materializa la unión de Malthus y Darwin, la identificación de las familias que no pueden mantener a su prole con los personajes que pertenecen a estadios primitivos de la evolución. Ha nacido el darwinismo social, el eugenismo y el racismo de bases genéticas. La unión realizada por Albert Beveridge con la teoría de la supremacía teutónica (una supuesta raza previa aria) hará derivar estos estudios hacia el antisemitismo y la degradación de las razas superiores por la contaminación de los habitantes de los bajos fondos. La psicología clínica moderna añadirá los tests psicológicos.

El cóctel será fatal para justificar actitudes de freno contra la presencia de los inmigrantes en América del Norte. A finales de siglo, los miles de tests de inteligencia, aplicados a los negros, a los eslavos y mediterráneos por los eugenistas europeos, demostraron «científicamente» las teorías de la supremacía anglosajona. La prensa se hizo eco de estos estudios que defendían afamados profesores universitarios.

Del mismo modo que los bajos fondos mantendrán una relación fructífera con la literatura policiaca y el thriller posterior, también lo harán con el lenguaje policial, el periodístico, el político o el social. Comienza una larga historia de inventos y fantasmas que continuará hasta la creación de los gánsteres (Grieveson, Standfield, Sonnet, 2005). Por ello, comienza a ser atractivo incluso este lugar de perdición. La llamada Belle Époque es el gran momento de conexión creativa entre el escritor y el crimen (Kalifa, 1995, 30).

A finales del siglo XIX, la tournée des grands ducs inaugura el turismo de bajos fondos. Igualmente, nace en Londres como «fashionable slumming». En París, se inauguran bares especializados para atender al público que desea visitar los bajos fondos, como Le Lapin Blanc o Chez Bruant, Chat Noir o Mirliton, conectados ambos con el empresario Aristide Bruant. «Al espectáculo del pobre conviene asociar el escalofrío del peligro. La tournée debe pasar, aunque sea furtivamente, por un lugar considerado poco seguro» (Kalifa, 2013, 220). Sus cantores son picarescos y sus cantoras trágicas, estilo Édith Piaf. A su sombra, triunfan nuevos ritmos, como el bolero o el tango. Se constituye ese hampa musical que Carlos Gardel describe en Cuesta abajo (1934) (Apprill y Dorier-Apprill, 1998). Los bajos fondos se convierten, finalmente, en un lugar de diversión controlada por emociones fuertes. Con la llegada del sufragio universal los bajos fondos se transformarán en un lugar de transacciones políticas para la alteración de las consultas y de adquisición de «matones» para las disputas por el control de las alcaldías de las grandes ciudades. Allí nacerán nuevos líderes populistas que desean atraer este voto obrero con un lenguaje directo, pleno de términos de argot y palabras malsonantes pronunciadas con verbo desgarrador. Lerroux será llamado el «rey del Paralelo».

Cuando la revolución se instale en París en 1870, estas ideas sobre los bajos fondos y los barrios oscuros se proyectarán inevitablemente sobre los fuegos de la Comuna y las sombras de los incendiarios.

EL ASESINO TERRORISTA QUE SURGE DE LAS MASAS: DE LAS PÉTROLEUSES DE LA COMUNA A LAS PROSTITUTAS DEL PARALELO EN LA SEMANA TRÁGICA

En 1870, las tropas del emperador francés Napoleón III son vencidas en la batalla de Sedan por la potente maquinaria bélica industrial germana. El imperio francés cae en pedazos y las tropas prusianas vencedoras llegan a París imponiendo una paz deshonrosa: Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena y se crea un victimismo vengativo que será una de las causas de la siguiente gran guerra de 1914. Para colmo, los príncipes alemanes proclaman el II Reich y nombran emperador al rey de Prusia Guillermo en la sala de los espejos del palacio de Versalles.

Los parisinos se oponen al armisticio con los prusianos, impuesto por el gobierno conservador de Adolphe Thiers: habían resistido el asedio y consideraban humillante la rendición. La guardia nacional, formada por 200.000 parisinos voluntarios, toma el poder y se proclama una nueva revolución, que será la última de las históricas, y la Comuna se hace con el poder. Esta reunión heteróclita de burgueses radicales y socialistas gobernó la ciudad después de que se eligiera un consejo que impuso medidas radicales, provocadas por el hambre y la miseria de la guerra, que incluían el impago de alquileres, la distribución de comida, la autogestión de las fábricas abandonadas y la ocupación de las iglesias para servicios sociales. El gobierno duró tan solo sesenta días y acabó con la semana sangrienta del asalto de los versalleses, partidarios del gobierno conservador republicano.

Adolphe Thiers creó un «cordón sanitario» que evitó hábilmente que la información revolucionaria saliera de París, por lo cual la ayuda a la Comuna se limitó a mensajes de apoyo de otras ciudades y asociaciones obreras. Sabemos muy poco del tipo de sociedad que se desarrolló en los escasos días que duró el experimento, desde el intento de apoderarse de los cañones propiedad de la guardia nacional hasta la masacre final. Kristin Ross critica las apropiaciones de los comunistas leninistas y de los republicanos franceses al exponer las declaraciones de ese momento de los comunards, que pretendían, como indica el pintor Gustave Courbet, una «nueva sociedad formada por compañeros libres e iguales basada en la ayuda mutua y pacífica de unos a otros desde un lado a otro extremo del mundo» (cit. en Ross, 2016, 11).

El sitio de la ciudad radicalizó a sus dirigentes y entregó progresivamente el mando a personas cada vez más partidarias de un maximalismo violento, mientras los mandos radicalizados de la guardia nacional creaban el Comité de Salvación Pública. Se instauraron la deriva sistémica de la revolución y los miedos. La propaganda impresa de la Primera Internacional y la fraseología radical de los artículos publicados en los periódicos republicanos de París provocaron el terror en la burguesía de provincias, azuzado por las nuevas posibilidades tecnológicas que permitían contemplar las fotos de los incendios que asolaron París y acabaron con multitud de palacios y monumentos, incluido el palacio de las Tullerías, la Biblioteca Richelieu, los teatros Châtelet y Bataclan, y decenas de iglesias. El Museo del Louvre se salvó por la acción heroica de sus cuidadores; los Archivos Nacionales y la catedral de Notre Dame, también, gracias a los valientes voluntarios que se opusieron a los incendiarios. Sin embargo, el ayuntamiento y todas las actas de los parisinos ardieron el 24 de mayo, seguidos de todos los archivos situados en los ministerios y en más de doscientos edificios públicos y privados.

Las ilustraciones de París ardiendo por los cuatro costados se extendían por toda Europa acompañadas en todos los casos de un nuevo mito: las pétroleuses (petroleras), mujeres cargadas con barriles de gasolina que se presentaban en los palacios y edificios públicos para quemarlos. La anarquista Louise Michel se hizo famosa con su frase: «O París es nuestra o no existirá jamás». Su bandera negra se convertiría posteriormente en emblema del anarquismo.

Las tropas de Versalles entraron a saco en la ciudad, conquistando los barrios a cañonazos y atribuyendo, por cierto, estos destrozos a los comuneros con las fotos que se seguían repartiendo por el continente. La represión superó las 10.000 víctimas en su cifra más moderada —otros la amplían a unas 20.000 o 30.000— mientras que 200 supuestas petroleras fueron fusiladas en los muros del cementerio Père Lachaise. Posteriormente, se construyó la basílica del Sacre Coeur para expiar los terribles pecados de la Comuna, y la ciudad de París estuvo cinco años bajo la ley marcial, durante los cuales 7.000 ciudadanos fueron enviados presos a las islas de Nueva Caledonia. Las disputas de los historiadores han continuado desde entonces y es difícil encontrar un texto equilibrado entre los que destacan los avances sociales de la Comuna y los que señalan el exceso de los radicales que tomaron el poder en su final (Rougerie, 2014). Lo cierto es que hubo una conexión entre los «incendiarios», encantados con el hecho de ver París ardiendo, y los deseos propagandísticos del gobierno conservador, que contó con entusiastas y horrorizados periodistas e intelectuales que lo describieron en sus artículos de prensa (Lidsky, 2010). Las declaraciones de estos últimos son lapidarias contra la masa y sus excesos:

El baño de sangre que acaba de suministrarse el pueblo de París posiblemente era una horrible necesidad para calmar algunas de sus fiebres (Émile Zola).

¿La Comuna? Fue la liga de todos los desclasados, de todos los incapaces, de todos los envidiosos, de todos los asesinos, de todos los ladrones, los malos poetas, peores pintores, periodistas fracasados, inquilinos de bajo alquiler (carta de Leconte de Lisieux a José María de Heredia).

El pueblo es un eterno menor. Odio la democracia. El primer remedio sería acabar con el sufragio universal, vergüenza del espíritu humano. En una empresa industrial moderna (sociedad anónima), cada accionista vota en razón de su aportación. Esto debería ser igual en el gobierno de una nación. La instrucción obligatoria y gratuita no hará más que aumentar el número de imbéciles. Lo más urgente es instruir a los ricos que, en definitva, son los más fuertes (Gustave Flaubert a George Sand).

Esta Comuna es una crisis de vómitos, una saturnal de la locura (respuesta de George Sand).

Se les abate con la metralleta. Cuando oí el tiro de gracia, me sentí reconfortado (Edmond de Goncourt).

Se había construido un modelo perfecto en el imaginario del terror. La conspiración y el crimen surgidos de los bajos fondos y de los más bajos instintos de las clases populares en su odio contra el orden y la civilización se manifestaban mediante el asesinato y la destrucción de la civilización y la cultura.

Todos los países trataron las revueltas populares del periodo industrial siguiendo esta estrategia literaria. España realizó el primer experimento con la invención de la Mano Negra. En 1881, la Federación de Trabajadores de la Región Española, de tendencia ácrata, había vuelto a la vida pública después de diez años en la clandestinidad, con 60.000 militantes adscritos no solo de las ciudades fabriles (Barcelona, Valencia, zona alicantina y Madrid), sino con un fuerte componente andaluz. El año siguiente, con una cosecha abundante, se pretende una huelga revolucionaria para aumentar los salarios. A comienzos de 1883, la Guardia Civil se lanza a la persecución y detención de militantes por asesinato y conspiración, con documentos de años anteriores y un nombre misterioso de novela negra: los anarquistas se agruparían en una sociedad secreta conspirativa llamada la «Mano Negra»15 (Paniagua, 2008).

El proceso represivo utilizó la nueva prensa sensacionalista que se había desarrollado al calor del Sexenio Revolucionario y que contaba con una gran base de profesionales de la pluma que ahora se pusieron al servicio de los diarios conservadores, para animar esta represión aumentando el temor de los propietarios y las clases medias. Los artículos incluso fueron más allá del gobierno: la federación anarquista y la Mano Negra constituían una única organización política anarquista que planificaba, mediante reuniones secretas, los asesinatos de propietarios y los incendios de campos y fábricas (González Calleja, 1998). En marzo de 1883 había más de 3.000 presos en las cárceles gaditanas. El mayor éxito de esta campaña en los medios fue la división de los propios anarquistas entre la Comisión Federal, establecida en Barcelona, y los nuevos dirigentes andaluces: algunos dirigentes catalanes se hicieron eco de las declaraciones de la prensa acusando a los activistas andaluces directamente de criminales. La disputa pasó entonces a los propios escritos de los anarquistas. En el fondo, se revelaban las diferencias entre las zonas industriales y las agrarias, entre anarcocomunistas y colectivistas, entre la acción directa y el asociacionismo reformista. El resultado fue un gran éxito para la acción patronal: las divisiones llevaron a la caída de la afiliación y, en 1888, se disolvía la Federación de Trabajadores.

Desde ese momento, la descoordinación, provocada por la represión y las disputas internas estratégicas, lleva a los levantamientos espontáneos y a la imposición de la «propaganda por el hecho», una espiral entre conspiradores y mártires, de una ideología que no encuentra más salida que la explosión violenta y el testimonio suicida. En 1892, unos 200 campesinos andaluces intentan asaltar la cárcel para liberar a unos compañeros presos pensando que se les unirían los guardias por solidaridad de clase. La represión lleva de nuevo a una campaña periodística de condena e historias obtenidas en confesiones bajo tortura que la prensa publica, a diversas ejecuciones y a la condena del socialista utópico Fermín Salvochea (Núñez Florencio, 1983, 49-51). La estrategia de la prensa es doble: desestimar las declaraciones de los «lobos solitarios» a favor del complot, mucho más rentable para la represión, y señalar constantemente la unión de toda asociación obrera con el anarquismo y de todo acto del anarquismo con el terrorismo.

Por su parte, la prensa y los textos manuscritos clandestinos se centran en el martirologio, se destaca la resistencia a las torturas que se parecen a las sufridas por los santos: clavos ardiendo incluidos. El año 1893, la prensa ácrata de Barcelona, según señalaba el diario El Productor, destaca la coincidencia de sus víctimas con los «mártires de Chicago» —que murieron en defensa de la jornada laboral de ocho horas y en cuyo honor se instauró la celebración del 1 de mayo. Este año, una conspiración «policial», descubierta mediante el infiltrado Muñoz o inventada por él, pretendía nada menos que colocar una bomba en el Congreso de los Diputados. En este mismo año, el tipógrafo del periódico La Anarquía, Francisco Ruiz, muere al colocar una bomba en el domicilio de Cánovas. Un manual para la fabricación de bombas, llamado El indicador anarquista, era una de las lecturas extendidas en los círculos españoles (Álvarez Junco, 2010; 2012, 494).

La prensa anarquista suele informar con todo detalle de estas represiones gubernamentales, lo que lleva a que cualquier exaltado, impresionado por las descripciones de torturas, considere el atentado como el mejor medio de vengar a los mártires caídos, y que, incluso, decida ser el instrumento de la venganza (Núñez Florencio, 1983, 62).

En el bando anarquista siempre existió un grupo de místicos de la violencia (Hobsbawm, 1959), pero eran el cansancio y el abatimiento ante las acciones de masas frente al poder represor los que atraían a la acción desesperada. Se puede afirmar que había una mayoría que comprendía las acciones, aunque las condenara, en razón de los argumentos maximalistas y del fracaso de las acciones pacíficas, reprimidas con igual violencia y seguidas de detenciones y torturas. Y por qué no decirlo, debido al efecto catártico de la acción inmediata, aumentado por su efectividad, como demostraba la reacción temerosa de la prensa burguesa. Solo la progresiva introducción de la idea anarcosindicalista, es decir, la unión de un ideal utópico con una práctica obrerista concreta, permite paralizar la deriva de la «acción directa». La idea de la huelga general revolucionaria como momento fulgurante que acabaría con el modelo capitalista comienza a modelarse como mito en este periodo y se mantiene en el mundo obrero hasta los años sesenta. El periódico del pedagogo Francesc Ferrer Guardia, cuando este regresa de Francia en 1901 y se encuentra influido por los congresos sindicales franceses que trabajan en esta línea corporativa, llevará el título significativo de La Huelga General.

Las bombas de este periodo no tienen autoría ni intención determinada, son petardazos en lugares públicos que todos condenan y todos aprovechan: los anarquistas acusan a la reacción o los infiltrados, y la policía y los conservadores, a los anarquistas. Barcelona contrata al detective Charles Arrow, de Scotland Yard (Núñez Florencio, 1983, 75), que contabiliza un total de 82 bombas que causaron 47 muertos y 231 heridos (Ullman, 1972, 90). Hay que incluir el gran número de explosivos que se encontraban sin explotar, lo que aumentaba el terror en toda la ciudad, ya que ningún lugar popular quedaba libre de amenaza. Fueron atacadas las Ramblas, la Boquería, el mercado de San José, la calle Canuda, la calle Fernando, la Rambla de las Flores, la calle Hospital, la calle Sant Pau, dos urinarios públicos, se encontraron bombas en el Camp del l’Arpa o en el Clot... En ningún caso se trataba de lugares de la alta burguesía ni de cafés de elite. El caso de Joan Rull es otra vez misterioso: confidente, doble agente, extorsionador de la policía o cabeza de turco. De su historia y del terror que provoca surge la obligación, por la ley Maura de 1908, de contar con un portero en las casas que pudieran pagárselo para vigilar los posibles atentados. Es una victoria del extraño personaje después de muerto.

En otro apartado, habría que situar la continuidad de los atentados selectivos, como el de un joven escultor llamado Joaquín Miguel Artal, que tiene como objetivo al presidente del Gobierno Antonio Maura cuando se dirige a la basílica de la Merced, o el realizado contra el rey en la calle Rohan durante su visita a París (31 de mayo de 1905), cuando se encuentra acompañado del presidente francés, y sin autoría concreta. Romero Maura destaca en estas tramas la alianza entre republicanos radicales y anarquistas, con el común objetivo antimonárquico, e implica a los teóricos Lerroux y Ferrer Guardia con los actores concretos, como Vallina y Mateo Morral. Justo un año después (31 de mayo de 1906) se produce el atentado de la calle Mayor en las celebraciones de la boda del monarca Alfonso XIII. Mateo Morral trabajaba en la Escuela Moderna de Ferrer Guardia y se refugia en el diario El Motín, dirigido por José Nakens. Perseguido implacablemente, Mateo Morral se suicida (Romero Maura, 1975).

La prensa sensacionalista encuentra un filón en un personaje que capta de la novela romántica de éxito en el momento: se introduce como protagonista a la mujer en sus diversos roles de testigo horrorizado, víctima inocente del atentado o malvada partícipe de la conspiración asesina. La mujer de los bajos fondos es la prostituta de la prensa conservadora y la mujer que sufre la explotación y el acoso en el trabajo de la prensa progresista. Su atractivo erótico y peligroso, entre la víctima y la posible criminal, constituirá un imaginario que se trasladará a la novela y la canción, como reflejan perfectamente las ambiguas canciones de Édith Piaf, y, posteriormente, a un nuevo espectáculo visual: el cine (Parish, 1992).

La sombra de las petroleras de la Comuna se alargó hasta 1909 (Talero, 1985). Las novelas populares describían un ambiente de crimen y prostitución en el que las prostitutas eran sucesivamente sus instigadoras, las víctimas asesinadas y las confidentes que denunciaban al criminal (Kalifa, 2008). Es lógico, en esta estrategia literaria, que la participación de prostitutas en los motines fuera uno de los elementos más destacables en la Semana Trágica. En Barcelona había cantera, ya que era una ciudad llena de prostitutas, como toda urbe industrial. Muchas de ellas terminaban en los correccionales regentados por religiosas, y es significativo que estos lugares fueran los primeros en ser incendiados (Romero Maura, 1975, 30). La prensa hizo famosas a «la Bilbaína», «la Castiza», «la Cuarenta Céntimos», «la Larga» o «la Valenciana». Ellas, si tenemos en cuenta estos relatos periodísticos, fueron las más activas en los incendios, las incitadoras de otras mujeres cuyos maridos habían sido enviados a África, las que más se reían de la marquesa de Comillas y de Castell-Florite, cuando estas aristócratas repartían medallas y cigarrillos a los soldados embarcados, las que incitaban a todos los desmanes cuando no los presidían. Rosa Esteller «la Valenciana» fue una gran organizadora de barricadas y abrió los pisos a punta de pistola para que pudieran disparar los rebeldes. María Llopis Berger, «la Cuarenta Céntimos», se enfrentó a una patrulla de la Guardia Civil y capitaneó los piquetes que rompían las lunas de los cafés que se negaban a cerrar y que volcaron los tranvías que se atrevían a circular. Condenada a muerte, se le conmutó la sentencia y fue exiliada de por vida.

LA SEMANA TRÁGICA DE 1909: ENTRE LA CONSPIRACIÓN POLICIAL, LA REVUELTA SOCIAL Y EL TERROR AL TERRORISMO

¿Cómo podéis estar así tranquilos en casa sabiendo que un día, al buen sol de la mañana, allá arriba de Montjuich, sacarán del castillo a un hombre atado y lo pasarán delante del cielo y del mundo y del mar, y del puerto que trafica y de la ciudad que se levanta indiferente, lo llevarán a un rincón del foso, y allí se arrodillará de cara a un muro, y le meterán cuatro balas en la cabeza, y él dará un salto y caerá muerto como un conejo?

JOAN MARAGALL, «La ciutat del perdó», 1909.

«Barcelona vivía momentos de aparente esplendor, y de pronto descubrió que dormía sobre un volcán» (Hilari Raguer, El País, 25 de julio de 2009). El conflicto reavivado en Marruecos tras el ataque a los trabajadores del ferrocarril de las minas del Riff se convierte en una movilización de reservistas que afecta a 40.000 trabajadores que no pueden pagar la «cuota» para eximirse del servicio militar, muchos de ellos, con familias. Fueron las madres y esposas de los embarcados el 11 de julio las que comienzan las protestas que se extienden por la ciudad. La provocación había venido de la extensión interesada del rumor del fusilamiento en Melilla de diez soldados catalanes nada más llegar, por haber participado en los hechos del embarque de las tropas. La huelga paralizó progresivamente la ciudad, pero inmediatamente tomó un rumbo inusitado. Los hechos habían comenzado en Pueblo Nuevo, el día 27 de julio, donde se había asaltado las escuelas de los Hermanos Maristas, con el resultado de la muerte del director del centro y su incendio. Esos días, se contabilizan tres sacerdotes asesinados en los asaltos y 80 edificios religiosos quemados, mientras se desentierran momias de monjas y se pasean supuestos fetos enterrados en los conventos. ¿Qué deseaban demostrar con estas tétricas procesiones y denuncias de las terribles costumbres y torturas que imaginaban tras las rejas de los claustros?

Relato gótico y Semana Trágica.

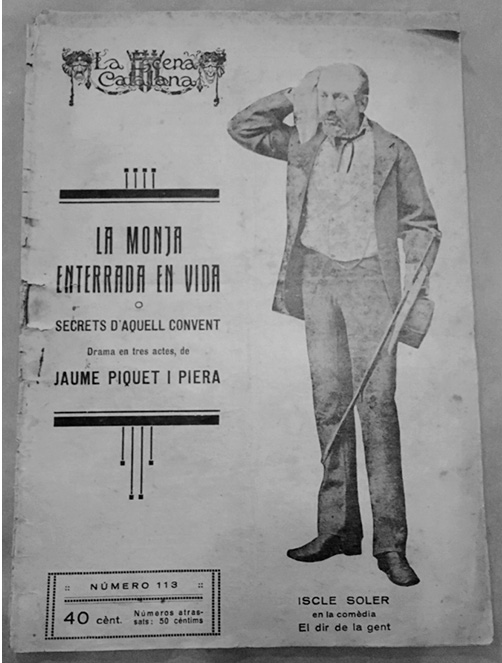

Una idea común extendida por el anticlericalismo era que las instituciones religiosas, cerradas y sin inspección del Estado, tenían cementerios repletos de cadáveres de niños y monjas que habían sido enterradas vivas para heredarse su dote. A finales del XIX, La monja enterrada viva o Secrets d’aquell convent fue una obra de éxito que reunió a miles de barceloneses en el teatro Odeón de la calle Hospital. Quince años después, esta generación profanaba las tumbas buscando pruebas de este relato fantástico. Este cuento gótico fue fundamental en el desvío de la ira popular en la Semana Trágica, en la que solo se quemaron edificios eclesiásticos e instituciones de asistencia social.

Un siglo después es imposible saber cuánto hubo en la Semana Trágica de manipulación, de invención e incluso de montaje policial o político. El miedo fue real, el escenario grandioso: Barcelona ardía por los cuatro costados. Seguiremos las memorias de la época, lo que dijeron los periódicos y la hagiografía realizada por el periodista inglés William Archer que recoge con una gran ingenuidad turística las habladurías del momento. Con ello tenemos acceso al imaginario gótico que envolvió esta semana.

Si se trataba de una revolución contra las levas, ¿por qué no se atacaron los cuarteles e instituciones militares o de justicia? Si se trataba de una revolución social, ¿por qué no se asaltaron ni fábricas ni residencias de los ricos? Si era una revuelta contra el Estado central, ¿por qué no se atacó ningún símbolo del Estado, incluidas oficinas o comisarías? En Barcelona solo ardieron iglesias e instituciones de asistencia social.

Quizás sea cuestión de leer lo que indicaba la prensa previamente. En su edición del domingo 25, un día antes de la huelga y dos antes de la revuelta, El Progreso, periódico de Lerroux, había titulado un artículo «Recuerda», en memoria del incendio de conventos de 1835. El cronista Archer comentará siguiendo a un testigo:

El señor Brisa constata: Una columna de humo se levantó de pronto, alzándose hacia el firmamento; seguida por otra unos minutos más tarde. Habían prendido fuego a la iglesia y al convento de los jerónimos, al grandioso edificio de los escolapios, con su iglesia, escuela, academia y laboratorio. No tardaron en aparecer nuevas columnas de humo. Cuando la noche del martes cayó, tanto en la ciudad como en los suburbios ardían algo así como treinta iglesias y conventos. Los incendios se sucedieron durante toda la noche y parte del día siguiente, destrozando, en parte o en su totalidad, unos cincuenta edificios eclesiásticos. El famoso incendio de 1835 fue una pequeñez comparado con el alcance que tuvieron estos (Archer, 2010, 157-161).

Archer nos confirma que ese incendio previo estaba en la mente de los inspiradores de los hechos.

El anticlericalismo cuenta con muchas causas y muchos imaginarios que comparten tanto los radicales burgueses como los dirigentes obreros. Todos eclosionan en la Semana Trágica. Socialistas, como Josep Comaposada, escribían: «cada convento es un centro de perpetua conspiración contra todo tipo de democracia, contra toda idea de libertad y toda aspiración de progreso» (Ullman, 1972). Los miedos responden tanto a viejas historias como a los nuevos mitos urbanos recogidos en la literatura del folletín y la novela anticlerical, al teatro de terror y a las historias que contaban los diarios populares radicales: en los conventos se tramaba una conspiración de los agentes carlistas y de las órdenes religiosas armadas esperando una sublevación a favor del pretendiente don Jaime de Borbón; se disparaba contra los obreros desde las terrazas y campanarios; en estos lugares siniestros había camas con hierros de tortura; se procedía a la fabricación de monedas falsas y de bombas para los más diversos objetivos. «Existen pruebas de que los hombres de los terrados eran en realidad clérigos disfrazados que pretendían acentuar la tensión entre las tropas y los civiles» (Archer, 2010, 166). Esas instituciones cerradas, sin inspección del Estado, tenían cementerios repletos de cadáveres de niños y, por supuesto, monjas que habían sido enterradas vivas para heredarse su dote. A finales del XIX, La monja enterrada viva o Secrets d’aquell convent fue una obra de éxito que reunió a miles de barceloneses en el teatro Odeón de la calle Hospital. Su dueño, Jaume Piquet, que había comenzado con obras religiosas, como Els pastorets (los pastorcillos del portal de Belén), pronto pasó a un estilo que se adelantaba al teatro gore del grand guignol de París, donde reunía historias de «sang i fetge» (sangre y miembros arrancados en escena), donde unía anticlericalismo, secretos de alcoba, grandes burgueses asesinos, ataques a las quintas militares y denuncia de la especulación con la pobreza16.

De lo que no cabe duda es de que estas profanaciones responden al deseo popular de comprobar si en los restos aparecían indicios de que las monjas hubieran sido torturadas o enterradas vivas. De hecho, resulta que varios de los cuerpos estaban atados de pies y manos (Archer, 2010, 165).

La ingenuidad del comentarista Archer responde a una realidad más cruel: sus informantes se creían lo que le contaban.

Las mujeres tuvieron una gran participación en la Semana Trágica debido a la situación de extrema pobreza en la que habían quedado las esposas de los reservistas enviados a África, lo que aumentaba el trabajo ya existente de las mujeres y los niños —que sobrepasaba las once horas permitidas— e incluía ciertos domingos, a pesar de las leyes restrictivas de 1904. A este grupo se unieron las trabajadoras de las instituciones sociales del clero en donde ellas trabajaban, y el anecdótico protagonismo, destacado fundamentalmente en la prensa porque desvalorizaba toda la protesta, de la acción de ciertas prostitutas, algunas de ellas procedentes de centros correccionales (Romero Maura, 1975; Talero, 1985, 27-33).

El 4 de agosto, La Correspondencia de Madrid indicaba que la noche del 27 de julio los rebeldes destrozaron los conventos y asesinaron a sus ocupantes «embriagados por la sangre, el vino, la lujuria, la dinamita y el petróleo, sin otro deseo que el de matar por matar». El clima de martirio se recoge perfectamente:

¿Quién puede afirmar con seguridad cuántos muertos y heridos, cuántos cuerpos calcinados yacen bajo estas ruinas? Ahórrenme el recital del martirio de los monjes, del maltrato sufrido por las monjas, del brutal modo en que fueron sacrificados. Solo puedo decir que muchos de ellos murieron a los pies del altar, apuñalados por hordas de miles de mujeres; que otros fueron hechos pedazos y sus miembros clavados y arrastrados en postes; que no pocos murieron torturados; y que todos pasaron a otra vida luciendo la corona del martirio.

El 28 de julio de 1909, con las ventanas abiertas por el inmenso calor que azotaba Barcelona, nadie podía escapar a un intenso olor que se alternaba con los ecos de disparos dispersos en las barricadas y alguno indiscriminado desde los tejados: la ciudad estaba ardiendo. «El obrero tendía a culpar a la Iglesia de su suerte y así la burguesía quedó a salvo mientras los conventos ardían» (Talero, 1985, 29).

Si exceptuamos el ataque a los lugares de órdenes de clausura —atacados por el morbo y la curiosidad macabra, «agudizada por unas obras de teatro muy populares» y la búsqueda de tesoros (Ullman, 1985, 24)—, la lista es muy clara: lo que se quemó fundamentalmente fueron escuelas (33), con una decena dedicadas a los obreros; 14 iglesias parroquiales que tenían también escuelas, guarderías y círculos obreros; fundaciones obreras católicas (6); conventos de las órdenes contemplativas (8), lo que más destacó, por los desenterramientos, y centros de sacerdotes, incluido el seminario (8).

La disputa sobre la enseñanza y la atención social, derivada de los ecos de la reforma francesa laica de la ley de 1904, tenía lugar en las elites políticas. Luis Pidal y Mon estaba reformando la escuela en sentido tradicional católico, y la oposición la encabezaba José Canalejas —cercano al krausismo de la Institución Libre de Enseñanza—, que pretendía transferir al Estado los servicios sociales depositados en ese momento en la clerecía, en un intento de renovar las ideas del partido liberal y salvar el régimen de la Restauración monárquica. Canalejas, considerado un anticlerical notorio, atacaba las subvenciones al clero, su poder político y social en la educación de las siguientes generaciones, su control del «gran negocio», denunciado por toda la prensa liberal, republicana y anarquista e incluso en los círculos del conservador Melquiades Álvarez. ¿Controlaba la Iglesia realmente un tercio del capital en España, como señaló en ese momento Joaquín Aguilera, secretario de Fomento del Trabajo Nacional, la organización empresarial por excelencia? (Benavides, 1978). El Estado se debatía entre incrementar la plantilla de docentes funcionarios, al estilo jacobino francés, o aumentar las subvenciones a los colegios religiosos. El mismo dilema se planteaba en las instituciones de asistencia pública: aumentarlas con control estatal o subvencionar las religiosas. El partido radical republicano de Lerroux, los dirigentes anarquistas, la utopía educativa de Ferrer Guardia, el anticlericalismo de los jacobinos estatalistas, desde Silvela a Canalejas, coincidían en una alianza imposible. Los terrores provocados por los hechos de 1909 acabaron con esta posibilidad. El Estado español, en definitiva, era incapaz de asumir el aparato educativo y de asistencia social sin un real cambio fiscal y un freno de los corruptos gastos provocados por las aventuras coloniales del ejército africano (Avilés, 2006). Tres años después, Canalejas, que había sido llamado a formar gobierno por el rey, era asesinado oportuna o casualmente por el anarquista Manuel Pardiñas (Avilés y Herrerín, 2008, 168-169; Herrerín, 2011).

Es la disputa sobre la cuestión educativa la que refleja el fundador del catalanismo cristiano, Torras i Bages, obispo de Vic, cuando describe los hechos de la Semana Trágica como

el espectáculo diabólico, eco de la rebelión primitiva de los ángeles y de los hombres contra su Creador y Señor. No ha sido aquella explosión de odio una manifestación de antagonismo del trabajo contra el capital, ni de un sistema al que se acusa de tener la protección de la Iglesia; la persecución ha manifestado que lo que pretendía era borrar el Nombre de Dios de la sociedad humana, como los masones que gobiernan Francia lo borran de todos los libros de las escuelas de chicos y chicas de aquella nación.

La realidad es que se atacó la acción social de la Iglesia, se la llamó al orden —por sus pretensiones de criticar al Estado liberal, por sus coqueteos con el carlismo— y se la asustó para que acudiera a proteger a los gobernantes y a los industriales que reclamaban «esa Iglesia fiel» en La Veu de Catalunya. La actitud del catolicismo catalán y de la alta burguesía fue tan ambigua como lo había sido su política religiosa. La posición frente al católico renovador Joan Maragall resulta evidente: el poeta publica una breve reflexión el 1 de octubre 1909 en La Veu de Catalunya, titulada «Ah, Barcelona». El 10 de octubre, Prat de la Riba le prohíbe su artículo a favor de Ferrer Guardia («La ciutat del perdó»). El escrito siguiente, «La esglesia cremada», publicado en diciembre, es aceptado. Un estudio de los tres textos nos proporciona un buen resumen de los argumentos de un grupo igualmente derrotado por los fuegos de la Semana Trágica: el catolicismo renovador y solidario con la pobreza que Joan Maragall representaba.

Habría que resituar el fracaso social del catolicismo español en este contexto (Benavides, 1973 y 1978). El sacerdote era la única persona del establishment que se encontraba el obrero en su vida diaria y de la que tenía un referencia directa en fiestas y celebraciones, en momentos claves de su vida como entierros o enfermedades, hambres y problemas económicos. En realidad, el clero secular de los barrios era tan pobre como sus feligreses. A los edificios religiosos era adonde acudía normalmente el obrero a recibir la única educación que se le ofrecía a él y a sus hijos. Los ancianos y los enfermos recibían allí asilo. Todas la dádivas en épocas de crisis (alimentos, dinero y ropas) se repartían en estas iglesias. El clero regular exigía pagos por ciertas funciones, dirigía los correccionales, administraba los empleos en cierta forma, incluso el servicio doméstico...

Dentro del mundo obrero, los hechos de la Semana Trágica fueron igualmente una llamada de atención a los que se sentían tentados de coordinar sus actividades sindicales con su creencia católica, acusados inmediatamente de acudir a centros de formación de esquiroles y sindicalismo amarillo, incluidos los seminarios donde entraban a formarse algunos obreros, ya que la mayoría del clero procedía de familias con pocos recursos (Castillo, 1977). La Semana Trágica fue un momento de ruptura radical. Por un lado, fue un anuncio de la iconoclastia y los asesinatos de sacerdotes del año 1936. En un sentido más político, fue la prueba de la imposibilidad de renovar el sistema monárquico de la Restauración y el comienzo de su final.

Murió un centenar de personas en los enfrentamientos de esos días y, a pesar de su abundante participación, solo cuatro mujeres, probablemente por la renuencia de los soldados a dispararles. En el juicio subsiguiente, de las diecisiete penas de muerte que se dictaron, se cumplieron cinco. El juicio más controvertido fue el del pedagogo Francesc Ferrer Guardia. La condena más patética, la de Ramón Clemente García, deficiente mental, que había bailado con el cadáver de una monja en una de las profanaciones (personaje que fue interpretado por Joan Manuel Serrat en el film La ciutat cremada, de Antoni Ribas, 1976).