CAPÍTULO 9

TERRORISMO MEDIÁTICO

No es el poder lo que corrompe, sino el miedo.

AUNG SAN SUU KYI23 (frase del discurso enviado por la concesión del Nobel de la Paz en 1991).

Desde la victoria de los aliados (1945) sobre las potencias del eje, el equilibrio internacional se basa en el contrato republicano, establecido desde las revoluciones americana y francesa: la soberanía reside en la nación, cuyo pueblo decide su destino autónomamente y con independencia de los otros pueblos del planeta. Esta democracia universal, cuyas formas de expresión pueden ser muy variadas24, debe corresponder, asimismo, a un Estado de derecho cuya carta está establecida por la Organización de las Naciones Unidas, entidad constituida también después de la Segunda Guerra Mundial.

El problema radica en que este contrato de legitimidad nacional, que permite tener un asiento en la ONU y ser reconocido internacionalmente, se otorga a un pueblo fusionado con una personalidad jurídica única. Y, para lograrlo, la nación debe cumplir las características de un cuerpo común. El Estado-nación occidental, el aceptado internacionalmente desde 1945, reclama como parte intrínseca de su naturaleza la homogeneización de su población (una ley, un mercado, una lengua común de la administración). A cambio, ofrece la soberanía controlada por los ciudadanos, que son los copropietarios de esa empresa común a la que deben defender con su vida en caso de que se amenacen los derechos y libertades comunes.

El problema, como ya ocurrió en Europa al extender el modelo francés o aplicarlo a la propia Francia, es que no existe un país del mundo que originalmente sea mononacional, solo ciertas elites políticas lo son25. Por lo tanto, la realidad multinacional, multicultural, multilingüística, de todos los países del mundo debe ser normalizada, es decir, homogeneizada o reducida a estándares comunes para constituir ese Estado-nación que las demás naciones han reconocido o van a reconocer. Pocos países admiten el multiculturalismo que los compone.

El resto no tiene más alternativas en su proceso uniformizador que el etnocidio o el genocidio. El etnocidio pretende la eliminación de las diferentes culturas del Estado ejerciendo violencias estructurales a través de la educación con la escuela común, el funcionariado, la presión social y la imposición de leyes homogeneizadoras. El genocidio se practica mediante la eliminación física de las poblaciones diferentes, la expulsión mediante una limpieza étnica o el asesinato de los grupos que se nieguen a cambiar o desaparecer.

El proceso se acelera a lo largo del siglo XX por una pretensión de los derechos universales que plantea un problema insoluble a los gobiernos excluyentes: la exigencia del sufragio universal que reclaman las organizaciones internacionales, las asociaciones de defensa de los derechos humanos y, finalmente, las propias poblaciones cuando pueden organizar un espacio de opinión pública interno.

El sufragio universal comporta el peligro de invertir los propietarios de la soberanía (dar el poder a una etnia diferente de la de las elites políticas que gobiernan el país desde la constitución del Estado-nación) y, por tanto, cambiar las condiciones del contrato. La «limpieza étnica» es la única forma de asegurar la propiedad de un determinado territorio para garantizar «el futuro democrático» (Staub, 1999, 303-336). El genocidio, por tanto, es un fenómeno dependiente y consecuente de la llegada de la democracia y el sufragio universal a los países que no reconocen la multiculturalidad previa (la mayoría del planeta).

Los genocidios no parten de los prejuicios previos —por otra parte, generales a todas las relaciones de grupos—, sino de la utilización de estos prejuicios —y la creación de muchos otros— con el objetivo de proceder a la eliminación del grupo; las diferencias quedan convertidas en «naturales», y ello hace inevitable la exclusión. La creación de un «nosotros» nacional necesita un «ellos» antagonista que resuma los contraideales del modelo, que reúna todo lo que no es propio de la nación. La elección de los grupos a los que se atribuye un peligro religioso, social, económico o político contra los ideales de la nación reafirma el grupo nacional imaginado y su unidad, al mismo tiempo que permite la atribución de todos los males al grupo señalado. La gente pasa de ser diferente a ser peligrosa.

La utilización, en este caso, de los medios de comunicación es imprescindible para inculcar al pueblo este odio al «extraño» y a «lo extraño» del extraño (extranjerizar o demonizar las costumbres del extraño). Se va disponiendo una frontera invisible de comportamientos y actitudes para localizar y excluir al «otro», construyendo «lo auténtico», «lo propio», que incluye recetas de cocina, bailes, formas de vestir, de saludarse, de organizar los espacios, de referencias culturales...

POSCOLONIALISMO Y TERROR

La expansión colonial occidental reordenó el espacio planetario en dos oleadas correspondientes a la primera conquista (siglos XVI-XVIII) de tipo extractivo, comercial y fiscal, seguida de la segunda oleada maquinista (siglos XIX-XX), que transformó los países colonizados en productores de materias primas y receptores de productos manufacturados. Las autoridades coloniales de las diferentes metrópolis planificaron adecuadamente un descentramiento de los territorios ocupados rompiendo las redes de comunicación anteriores y reorientándolas hacia la metrópoli.

El proceso se desarrolló de forma brutal. El terror de las armas y los explosivos industriales del maquinismo occidental se unía a una metódica y sistemática destrucción del contrario. Su violencia triunfaba estrepitosamente contra los medios de gestión de la violencia locales tradicionales: milicias de linajes aristocráticos, legitimidad personal o religiosa de los líderes, creencia en el honor y la batalla entre iguales. En una segunda fase, las tropas ocupantes destruían cualquier posibilidad económica interna autárquica, mediante la destrucción de las manufacturas locales y el cambio de los cultivos, provocando hambrunas y resistencias desesperadas que reprimían con la voluntad de aplastar a los «salvajes» rebeldes.

La imposibilidad de gestionar directamente la inmensidad de los territorios conquistados les hizo mantener en lo posible las elites precoloniales para utilizarlas como correas de transmisión de la explotación colonial o, en caso de resistencia, para eliminar a ciertos grupos y apoyarse en colectivos relativamente laterales o marginados del antiguo sistema para que colaboraran en estos procesos. Estos elementos —híbridos y mestizos, algunas veces, genéticamente— constituyeron los cuadros de la administración y, fundamentalmente, los de los capataces de las explotaciones agrícolas o los mandos inferiores de la policía y el ejército colonial, lo que, paradójicamente, les dio un enorme poder armado en el momento de la descolonización. Junto a estos, en ciertas áreas comerciales, se establecieron o acoplaron minorías étnicas diversas que realizaron una acumulación primaria de capital, algunas veces considerable, conectadas a los intereses de la metrópoli y, sobre todo, excesivamente visibles. Estas minorías de cristianos, sijs, judíos, hindúes o chinos establecidos en las diferentes colonias del imperio inglés o francés sufrieron después de la independencia expulsiones masivas y, en algún caso, fueron exterminadas en un auténtico pogromo.

La resistencia contra el colonialismo se manifiesta desde el principio, pero no comienza a organizarse hasta el periodo de entreguerras (1918-1945), para convertirse en inevitable en los años siguientes. El proceso colonial estaba condenado desde el momento en que el propio desarrollo del maquinismo ofreció inevitablemente el sufragio universal a las poblaciones de las metrópolis: era imposible asumir la población colonial.

Del mismo modo, los costes de la represión fueron aumentando progresivamente conforme la resistencia se organizaba. Era imposible extender la ciudadanía a todas las poblaciones sometidas y solo se realizaron intentos con las minorías más asimiladas pero sin posibilidad de emigrar a la metrópoli, lo que posteriormente las dejó en una situación desesperada. La inclusión de la población del Imperio británico de las Indias Occidentales en el Parlamento de Londres hubiera convertido a los ingleses nativos en una minoría del 6 por 100, como señaló irónicamente Gandhi. La independencia o fórmulas de autonomía se convirtieron en inevitables. Los mandos conservadores convirtieron a sus promotores en terroristas.

Aunque los medios de comunicación de la metrópoli eran prácticamente unánimes en condenar cualquier levantamiento colonial, las continuas víctimas de funcionarios o militares occidentales a la larga eran una carga insoportable. La tentación terrorista estuvo teorizada desde el principio como un forma de presión sobre las opiniones públicas de las metrópolis para que obligaran a sus gobiernos a abandonar el territorio colonizado.

Los dirigentes nacionalistas anticoloniales procedían, en su mayoría, de las antiguas elites dirigentes que habían sobrevivido a la hecatombe invasora y pactado con el colonizador. Las únicas a las que les estaba permitido enviar estudiantes a las nuevas instituciones educativas occidentales. El resto estaba formado por los hijos de los cuadros inferiores de la administración colonial, que estudiaban gracias a las instituciones filantrópicas y misioneras occidentales. Estos jóvenes estudiantes diseñaron un esquema de Estado-nación que era totalmente extraño a la formación social previa a la colonización y, para ello, reinventaron la memoria histórica para adaptar su realidad territorial a un origen común de «pueblo» (en el concepto acuñado por las revoluciones americana y francesa). Las mejores construcciones intelectuales fueron las de Mahatma Gandhi o Rabindranath Tagore, en la India, y la de Leopold Sédar Senghor en el África occidental francesa, aunque estas últimas fracasaran finalmente (Djian, 2005; Mukhopadhayay, 2014; Kapila, 2013).

Las elites intelectuales de los países colonizados realizaron una excelente labor creativa ofreciendo a sus futuros Estados-nación el único modelo de liberación posible dentro de la revolución maquinista que les era impuesta. Un modelo que, además, permitía contar con una red universitaria de cómplices y que era admitido como lógico por las opiniones públicas occidentales, al mismo tiempo que era absolutamente original (Mishra, 2014).

Los problemas para este constructo eran prácticamente insolubles en la mayoría de los casos, ya que todos los países ocupados eran multiétnicos (cultura, lengua, religión, memorias históricas diferentes). En su mayor parte, refundaron una identidad «moderna» sobre la base de la cultura mayoritaria en el territorio o imaginaron ejes transversales creando unas bases comunes de la nación. Se acogieron a ideologías universalistas, como la liberal o la socialista, para enmarcar la nueva creación. Sin embargo, estas elites moderadas raramente lograron pactar una transición pacífica con la potencia colonial y tampoco ocuparon los primeros puestos, a no ser honoríficamente, en el proceso poscolonial. Una vez concedida la independencia, el mapa se diseñó en la mayoría de los casos no sobre los territorios originales históricos, sino sobre las divisiones coloniales. Los intelectuales fueron rápidamente apartados del escenario político, exiliados o muertos. Los gestores de la violencia, que eran, en muchos casos, miembros de la policía de las fuerzas coloniales, tomaron el poder en la mayoría de los países. Se produjo una eliminación de todos los pensadores de la primera etapa y su sustitución por militares o violentos líderes carismáticos.

Un doble efecto exterior contribuyó a lo dramático de este proceso de independencias y constitución de los Estados-nación: los intereses de las empresas internacionales de extracción de materias primas y la lucha entre las dos potencias del momento (USA y la URSS) por el control del planeta. Si combinamos ambos factores, encontraremos un puzle de guerras continuas apoyadas por estos intereses exteriores, de golpes de Estado sucesivos, de revueltas y de masacres. Prácticamente no hay ninguna población civil que no haya vivido una época de terror en ese periodo (Majumdar, 2009).

La confluencia de los desajustes internos entre diferentes elites políticas y económicas, junto con los intereses de las empresas multinacionales, propició una serie de nuevas rebeliones «identitarias» duramente reprimidas. Los epígonos de lo que John Breuilly llama subnacionalismo eran inevitables debido a la rapidez de la constitución de estos Estados-nación (Katanga en el sur del Congo Belga, Biafra en Nigeria, Buganda en Uganda, la rebelión de Renamo en Mozambique, de Unita en Angola...).

Su base no estaba formada por ninguna clase de identidad cultural diferente a la que opera entre otros grupos indígenas. La causa se encontraba más bien en la estructura del Estado colonial y en la forma en que dicha estructura configuraba la colaboración y la oposición dentro de la sociedad indígena (Breuilly, 1990, 180).

Durante este periodo se conformó un discurso muy bien estructurado de tipo anticolonial, en general fuertemente antioccidental, basado en libros como Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon. Estos razonamientos calaron en el discurso universitario europeo y adoptaron una cierta estética masoquista en los seguidores de Sartre. El resultado, sin embargo, en los países implicados es que justificaba en muchos casos la falta de derechos humanos, la ausencia de una opinión pública libre y el culto a un líder concreto. Este discurso ha ayudado muy poco a la liberación de los pueblos oprimidos y mucho a la violencia ejercida sobre los intelectuales y las elites renovadoras en esos mismos países. El odio a Occidente ha afectado poco a los negocios occidentales y ha provocado el asesinato de muchos ciudadanos de esos países por ser supuestos traidores, vendidos al capital extranjero, inclinados a «vicios occidentales» que pueden ser tan variados como «desear la democracia», «apoyar los derechos humanos», «defender un tribunal por crímenes de guerra contra los dictadores» o, simplemente, consumir alcohol, escuchar música hip-hop o ser homosexual, «mal que no poseen los pueblos no europeos». No ha impedido el avance de la globalización y sí la represión de las minorías (Appadurai, 2001; 2007).

La apología de la violencia —que parece tan natural y que es fácil de propagar por la doble trampa de confundir la «mala conciencia del investigador en Occidente» con una argumentación basada en uno de los principios más originales y xenófobos del «nacionalismo occidental» («no puedes hablar de esto, ya que no eres de aquí»), unido al miedo lógico de los intelectuales europeos de no dar argumentos a sus propios nacionalistas, añorantes del imperialismo, como el presidente francés Sarkozy— crea un complejo entramado que permite ocultar —y hasta justificar— la violencia sin límites que se desató sobre las poblaciones poscoloniales (Boehmer y Morton, 2010).

La violencia no vino causada solo por las intervenciones poscoloniales, sino por la implantación de un modelo que era exógeno y se vendía como propio, la aplicación de la horma del Estado-nación en tan solo 40 años, desde las independencias hasta el año 2000, repitiendo las violencias que conllevaba este modelo y que habían conmovido Europa durante cuatro siglos.

El proceso se afirmó gracias a la efectividad de los medios represores aportados por la Revolución Industrial, tanto por las armas industriales como por el dominio de los medios de comunicación, espaciales y de transmisión de información, y la efectividad de estas diferentes armas: las directas del ejército, las indirectas de la policía con sus prisiones y torturas, las justificadoras de un sistema mediático, escolar y judicial al servicio del régimen, incluidos los asesinatos «legales»... que provocaron la muerte de millones de personas y el sufrimiento de la mayoría de las poblaciones afectadas. Los Estados poscoloniales pudieron permitirse el lujo de gobernar contra la mayoría de la población sin que esto afectara a sus regímenes. Construyeron un sistema dictatorial con un líder supremo —un invento claramente occidental— atacando los derechos humanos y las bases del Estado de derecho por ser «invenciones occidentales».

Los payasos sangrientos tan bien descritos por el libro de Sánchez Piñol (Idi Amin Dadá, Mobutu, Bokassa, el doctor Banda, Sekou Touré, Haile Selassie, Macias y Obiang) son más «occidentales» que «locales auténticos» (si es que existiera esta división, que es xenófoba), hasta en sus manifestaciones «folclóricas» que tanto divierten a los racistas occidentales (Sánchez Piñol, 2014). Hay que salir de la trampa sociológica, de Occidente y anti-Occidente, ya que se trata, en los casos de las dictaduras, del mismo constructo imaginario, un «nosotros» excluyente que permite gobernar a una elites cleptócratas (Sen, 2009, 137-164).

LAS DEMOCRACIAS OCCIDENTALES Y LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO

La sociedad del espectáculo fue definida en 1967 por Guy Debord, paradójicamente, antes de que desarrollara sus tentáculos más gigantescos y sus expresiones más grandiosas, antes de que se convirtiera en la expresión de toda una sociedad aparatosa y circense a finales del siglo XX. Debord analizaba la mercantilización de los ideales convertidos en ilusión mediática durante los años felices de la sociedad del bienestar (1945-1975). La «sociedad espectacular se desplegaba fastuosamente con un espectáculo sensacional y espléndido ante el que nadie podía quedar inmune» (Debord, 1999). La distopía anunciada por Walter Benjamin frente al fascismo se cumplía: la humanidad se convertía en un espectáculo de sí misma. La autotalienación le permitía vivir su propia destrucción como un goce estético. Los guionistas hicieron el resto.

La decadencia del cine frente al nuevo aparato familiar de la televisión obligó a la «pantalla grande» a ser enorme o refugiarse en el pequeño círculo del cine de autor. La censura de la televisión, dirigida a un público familiar, provocó un cambio de relato en la sala oscura con cine para adultos: la violencia aumentó en una progresión implacable para captar un público que se escapaba de las salas. Gracias a los medios de comunicación de masas, pondremos ojos al cuadro de Munch. La víctima ya no será indefinida como en la época de las masas, sino que será el espejo de nosotros mismos que nos mira desde el marco de la pantalla, la auténtica realidad de finales del siglo XX y comienzos del XXI, la realidad de lo virtual. La heroína de Psicosis (Hitchcock, 1960) abrió la puerta a una exposición descarnada del terror en la que el asesino era menos trascendental que los miedos que le forzaban al asesinato y que nos contaba cómo un enfermo descubre su subconsciente en el diván del psicoanalista (Gubern y Prat, 1979). En una sociedad cada vez más aislada, el miedo será una ansiedad encastrada, expuesta por una pantalla que lo muestra pornográficamente mientras lo neutraliza al enmarcarlo (Lipovetsky y Serroy, 2009).

La diferencia técnica entre la pequeña y la gran pantalla provocaría una incidencia en la imposición del terror espectacular del cinemascope. En la década de 1970 se suceden todo tipo de catástrofes cinematográficas espectaculares: barcos volcados (La aventura del Poseidón, Ronald Neame, 1972; remake en 2006), rascacielos incendiados (El coloso en llamas, John Guillermin e Irwin Allen, 1974), enjambres (El enjambre, Irwin Allen, 1978), huracanes (Huracán, Jan Troell, 1979), terremotos (Terremoto, Mark Robson, 1974), submarinos nucleares (Alerta roja: Neptuno hundido, David Greene, 1978). Las películas sobre catástrofes aéreas fueron las más taquilleras (siete films de la serie «Aeropuertos», de 1970 a 1979). Eran películas de un género que no se disimulaba. En general llevaban el mismo nombre que el drama natural que describían. Frente a las seguridades del Estado de bienestar, planteaban una acción individual enérgica como única salida de salvación obviando las indicaciones de las autoridades supuestamente competentes, que llevaban directamente al abismo. Su éxito, adaptado a nuevos miedos, como las catástrofes climáticas, y mejorado por las posibilidades técnicas que ofrece la informática, continúa hasta la actualidad y camina paralelo al modelo neoliberal que promueven.

Este género catastrófico introduce en los años ochenta elementos novedosos y mucho más ideológicos: los secuestros y los atentados. Se trata de nuevos miedos que superan el anticomunismo de la posguerra: se abandona el conspiracionismo de los dos bloques enfrentados para construir un nuevo monstruo sin país concreto. Es la creación del terrorista moderno.

EL TERRORISMO DEL BABY BOOM EN LOS AÑOS SESENTA: LA BOMBA UNIVERSITARIA

La invención de la juventud es un fenómeno inédito que ocurre entre los años 1950 y 1970 debido al crecimiento de la generación del baby boom posterior a la Segunda Guerra Mundial en Occidente y a las posibilidades tecnológicas nuevas que se les ofrece: se ha inventado el transistor en 1947, la reproducción y transmisión del sonido se independiza. Esta nueva generación juvenil se separa de la imitación de sus mayores con una música, una moda —que abarca desde una manera de vestir a un peinado diferente— y unos lugares diferentes de los de sus padres, todo ello encuadrado en nuevos negocios con increíbles beneficios.

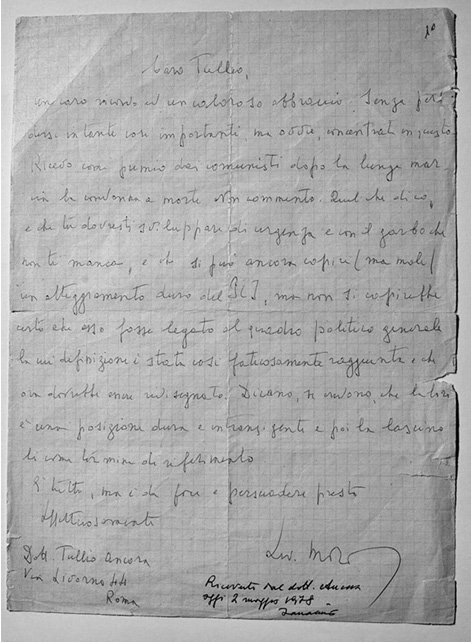

Carta manuscrita de Aldo Moro poco antes de ser asesinado por las Brigadas Rojas.

En los años sesenta, una serie de movimientos terroristas de signo anarquista o comunista radical —trotskista o maoísta— con componentes generalmente universitarios practican de nuevo «la propaganda por el hecho» llevando a cabo robos en bancos, secuestros de industriales o políticos, explosiones en lugares emblemáticos como comisarías de policía o centros militares... La banda Baader-Meinhof alemana o las Brigadas Rojas italianas son hijos del baby boom posterior a la guerra mundial, teorizan sobre el proletariado al que se debe «despertar» de su alienación consumista y cuentan en principio con un fuerte apoyo en las aulas, incluidos algunos profesores. Los medios de comunicación desempeñaron un papel fundamental tanto en la mitificación como en la demonización de estos grupos.

El mercado distingue por primera vez a los adultos de los jóvenes, que cuentan con bares propios donde las máquinas comediscos les ofrecen la nueva música rock and roll opuesta al country y el jazz de las generaciones adultas. En las viviendas, estos nuevos jóvenes se instalan en habitaciones separadas y aisladas donde escuchan su propia música y sus programas de radio (Perceval, 2015a, 234-240). En las ciudades universitarias, los pisos de estudiantes en barrios degradados se multiplican y se convierten en centros activos de sociabilidad. Los films mezclan en un cóctel el rock and roll y una violencia esteticista (Betrock, 1986). Las drogas se extienden en una juventud que dispone de efectivo para pagarla y la mafia encuentra un nicho de venta donde introduce a jóvenes delincuentes, creando el nuevo personaje del «camello», muchos de los cuales serán asimismo fuentes de información de la policía.

Si algo une a acciones de violencia situadas en diferentes países y contextos, como las acciones de la banda Baader-Meinhof, el caso Aldo Moro, el Ejército Rojo Japonés, el terror pop del Ejército Simbiótico de Liberación o incluso el caso Charles Manson, es su conexión con estas aulas universitarias de los años sesenta. Se trata de jóvenes con estudios medios o superiores en su mayoría, que poseen una parecida cultura musical, festiva y de drogas, reunidos en torno a personalidades carismáticas que orientan sus inquietudes sobre la base de imaginarios paradisiacos —que, por razones diversas, son impedidos por los «mayores»— y a los que solo se puede acceder mediante una práctica violenta y una aventura en la clandestinidad. Adaptan textos destinados en principio a la lucha de masas a una particular acción de grupúsculo contra lo que titulaban en general «sociedad burguesa». Su acción, finalmente, fue mínima y, si son conocidos, es sobre todo porque se habló mucho de ellos, porque son un fenómeno mediático que ellos vivieron como una doble aventura: la de ser revolucionarios y la de ser «famosos». Su elitismo los desconectó enseguida de los movimientos sindicales y obreros, a los que despreciaban por su falta de espíritu revolucionario.

Estos movimientos han sido rápidamente descalificados como minoritarios y no conectados con un real movimiento de masas. Su actuación, sin embargo, tuvo un efecto de largo alcance que los supera: pusieron al descubierto la sociedad del espectáculo mediática en la que se había convertido Occidente con el desarrollo de la sociedad del bienestar y la extensión del ocio. Lo que era un género del espectáculo cinematográfico, una necesidad de consumo popular de masas, ahora podía ser aprovechado para guionizar el terror de un determinado grupo. Partiendo del marxismo en versiones cheguevaristas o maoístas, que exponían en sus textos, fueron, en realidad, los últimos herederos de la «propaganda por el hecho» del anarquismo violento.

El presupuesto era «despertar una conciencia dormida» mediante la acción, provocar el caos para señalar los defectos del sistema, demostrar la represión del Estado policial y denunciar tanto a los opresores como a los siervos de los opresores, tanto a los partidos reformistas como a los periodistas que defendían ese orden. Ciertos medios de comunicación sensacionalistas contribuyeron a este juego propagandístico creando una determinada ficción literaria sobre los grupos terroristas. En Alemania, esta construcción fue diseñada en el grupo Axel Springer, demonizado por el grupo terrorista Baader-Meinhof, y finalmente atacado por un atentado indiscriminado (mayo de 1972).

Estos grupos confundirán a todo movimiento que utilice la violencia con su particular internacionalismo liberador. Establecerán relaciones con grupos nacionalistas radicales, como el IRA o ETA, con los movimientos palestinos o revolucionarios de Iberoamérica. Serán los primeros que realizarán la conexión del sionismo con un supuesto poder conspirativo internacional del capitalismo, aproximación que los llevará a un nuevo antisemitismo y donde confundirán los objetivos contra Israel con los objetivos contra instituciones judías, contaminando a los grupos palestinos.

Este nuevo terrorismo, basado en la internacionalización de la violencia, estará centrado fundamentalmente en tres países. Alemania, Italia y Japón compartían un pasado totalitario común y un olvido oficial de ese pasado que afectaba a personas que ocupaban cargos en el mundo económico y político. La tutela de Estados Unidos en estos países provocaba un doble movimiento de imitación y adopción de la cultura americana, al mismo tiempo que su rechazo de ella por consumista y capitalista. Aun teniendo diferentes situaciones económicas, los tres vieron saltar en pedazos su cultura tradicional con el nuevo modelo de sociedad y de relaciones sociales impuesto, en cierto modo, por los vencedores (Meade, 1990; Sciascia, 1996). «No sabes cómo temblarían los poderosos si lleváramos la violencia a la puerta de su casa. Si vieran amenazados sus privilegios y sus vidas, negociarían para no perderlo todo» (Ulrike Meinhof).

Un estudio de los textos escritos por Ulrike Meinhof y reescritos por el grupo (Grupo Baader-Meinhof, 1977) nos da algunas claves teóricas de la apología de la acción en este periodo, que recorren textos tan diferentes como los escritos de Toni Negri y los documentos supuestamente revolucionarios de la primera etapa de ETA: la inmanencia de clase o la conciencia del pueblo debe despertarse mediante la lucha de una vanguardia concienciada. Los poderosos, aliados con el Estado represor, se sirven del miedo que suscitan con su terrorismo estructural para mantener dóciles a los proletarios o al pueblo en general. Es necesaria una doble acción: despertar a las masas mediante el hecho violento y demostrar que el enemigo es débil, que no asusta, que es «un tigre de papel». El terror debe ser dirigido tanto contra los elementos de las fuerzas represivas de dominación como contra el oportunismo y el cretinismo de los pactistas, identificados con los partidos socialdemócratas y los comunistas que entran en el sistema parlamentario.

Se han tratado todos estos grupos en particular, pero la línea transversal que los une es el marco teórico difuso en el que se basaron y el apoyo social momentáneo que tuvieron, la simpatía juvenil que los acompañó en los mismos círculos universitarios de los que procedían. En todos ellos se sucedieron dos generaciones de terroristas: la primera, cerrada y formada exclusivamente por conocidos, con relaciones internas familiares y hasta sexuales en una estructura jerárquica dirigida por un líder carismático; la segunda, resultado del mito que los medios sensacionalistas crearon al describir pormenorizadamente sus acciones, que fue mucho más amplia en sus redes, mucho más extremista en sus acciones, con el comienzo de asesinatos indiscriminados en todos los casos y con posibilidades de infiltración policial, lo que les llevó a su desarticulación final.

ETA Y SUS ESPEJISMOS

«¿El último espejismo revolucionario en Occidente?» (Merino Pacheco, 2011). La complejidad del fenómeno de ETA es enorme tanto por las diferentes fases por las que ha pasado el movimiento armado como por los diversos actores que han participado en esta continuidad. Sus orígenes la acercan a las bandas juveniles universitarias de los años sesenta con la interpretación de la liberación nacional como un proceso revolucionario. Su relación con un territorio que hay que liberar de la supuesta ocupación la sitúa teóricamente como un grupo de lucha anticolonial que sus textos justificativos definen con claridad. Su sacralización de la patria la une a un país en proceso de descristianización, pero con fuertes solidaridades familiares y locales de parroquia. Esta conexión religiosa la convierte en heredera de cuatro guerras campesinas católicas —las guerras carlistas— de reacción frente a la ilustración y el maquinismo. Al mismo tiempo que su pretensión de ser herederos de los «gudaris» de la Guerra Civil la coloca como la natural heredera del nacionalismo vasco burgués. Finalmente, su larga persistencia de más de cincuenta años la ha hecho convivir con diferentes realidades del Estado contra el que lucha. Y esta relación con un Estado central que surge de la dictadura comporta una serie de escritos de una amplia bibliografía que hablan de violencia estructural para referirse a este proceso y que coordina con la negación de que esta difícil transición a la democracia se haya logrado plenamente.

La permanencia de una policía no renovada heredera de la dictadura es la base del movimiento de terrorismo de Estado, el GAL, lo que convirtió a ETA en una parte del damero político estatal en un momento de extrema tensión en el país, que llegó a un intento de golpe de Estado militar. La violencia policial, que se puede titular de paranoia, llegó a su cumbre más patética en El caso Almería (Pedro Costa, 1983). El terror que vivió el cuerpo policial fue otro de los componentes de derivas terribles, desgraciadamente poco estudiado, ya que nos encontraremos con casos muy parecidos en Estados Unidos y Europa en el periodo actual de 2013-2015.

La desaparición de otras siglas con las que convivió, tanto europeas (RAF, Brigadas Rojas) como nacionales (GRAPO, FRAP), la acerca al movimiento republicano irlandés IRA. Les une el carácter católico de ambos movimientos con la traslación de valores sacrales cristianos a la patria mítica. Del mismo modo, se puede realizar un paralelo con el final de ambos cuando la presión policial, judicial y política sobre los dos brazos —militar y civil— provoca la progresiva concienciación del brazo político en un camino pactista y parlamentario. La admisión en ambos casos por parte de los poderes democráticos de una diferencia entre un brazo político y otro militar ha resultado de una gran utilidad, independientemente de la hipocresía manifiesta en muchos casos de esta operación de separación cuando se realizaban negociaciones de paz (Walzer, 2006, 25; Meade, 1990). En una primera etapa, las organizaciones terroristas intentan llevar al nivel del chantaje su negociación: el brazo civil actúa mostrando la posibilidad de que actúe el brazo militar si fallan las conversaciones. En el caso vasco, una famosa frase de Arzallus nos muestra que incluso en esa actitud participaba un partido de reconocida trayectoria democrática. Igualmente, es lo que han insinuado dirigentes como Jerry Adams o, más recientemente, Arnaldo Otegi, revelando el carácter táctico de la elección de los medios pacíficos. Sin embargo, la fuerza de la dinámica del sistema —cargos, elecciones, separación continuada del grupo violento— lleva a posiciones más fuertes de la parte civil en ambos casos. El deseo de los partidos democráticos es la ruptura final entre el movimiento armado y el partido político, aunque este final se realice con una fuerte dramatización teatral (Aizpeolea, 2013).

Dos inercias contribuyeron a alargar este proceso. Por un lado, lo que Michael Ignatieff llama el «mal menor», cuando el movimiento terrorista sirve para mantener a mayorías conservadoras en el parlamento central. Por otro, un modo de vida cómodo y rentable que los terroristas mismos disfrutaban desde hacía años frente a su millar de víctimas (Woodworth, 2013). Los cincuenta años de existencia han provocado que ETA se haya transformado en una empresa con múltiples empleados que contó en determinados momentos con una red de extorsión económica parecida a la de una gran organización mafiosa (Buesa, 2011). La financiación del terrorismo no fue tipificada en el Código Penal hasta 2010 y ha sido una de las asignaturas pendientes, en palabras del juez Baltasar Garzón, en esta lucha del Estado por reducir a este brazo militar y aumentar, por consiguiente, las posibilidades de salida civil al conflicto.

La economía terrorista se define por una pignoración de recursos locales para depredarlos y, con ello, sostener la actividad armada de la organización (Buesa, 2011, 14). La obtención de medios económicos es necesaria, asimismo, para mantener las redes de apoyo. Se obtienen recursos mediante los mecanismos directos de la extorsión y los indirectos de la subvención de las administraciones públicas afines o forzadas por las circunstancias. Esa ha sido la forma en la que los ayuntamientos derivaban fondos hacia determinadas actividades laterales de la acción «revolucionaria», como las asociaciones culturales o las de familiares de presos, o el hecho de considerar las herriko tabernas como fundaciones culturales por algunas administraciones. Estas características del terrorismo moderno lo convierten en una empresa más dentro de la economía global, que sigue las dinámicas del capital financiero especulativo al que pertenece (Abadie y Gardeazabal, 2003; 2008).

Una vez organizado este sistema, que incluye diversas actividades mercantiles para el blanqueo de dinero o la traslación de efectivos a la organización, se crea un entramado que ejerce su presión sobre todos los entornos sociales. Las organizaciones de apoyo no solo minimizan los efectos del terrorismo, sino que silencian las críticas del conjunto permitiendo una unanimidad de la propia organización. Comienza una espiral del silencio que afecta a todos los estratos de la ciudadanía y es necesaria para la continuidad del terror. Las personas acosadas van extendiéndose por capas, desde los directamente amenazados a cuerpos enteros como los jueces y la policía.

En el País Vasco se ha instalado así una espiral del silencio que conduce a muchos de sus habitantes a vivir con miedo, a mirar a otra parte, a renunciar a la expresión de sus sentimientos y opiniones políticas, y a eludir la defensa de su propia libertad (Buesa, 2011, 17).

El miedo va mucho más allá de la víctima del atentado concreto. Según el cálculo de Mikel Buesa, se contabilizarían 828 personas asesinadas, 92 secuestrados (8 de ellos asesinados), 4.800 heridos, 31.900 damnificados. Unas 10.000 acciones de violencia callejera. 125.000 personas han abandonado el País Vasco. 40.000 personas han recibido algún tipo de amenaza. Según el trabajo de Francisco Llera y Alfredo Retortillo (2004), unas 130.000 personas (el 7 por 100) de la población vasca se consideran afectadas. Las macrovíctimas del terrorismo alcanzarían el medio millón (Buesa, 2011, 228).

Esto forma la base del terror y, asimismo, explica el carácter de guerra civil que el propio País Vasco ha vivido. La novela Patria (2016), de Fernando Aramburu, indaga en este enfrentamiento familiar, en el silencio que lo acompaña, que impregna toda una sociedad entre temerosa y cómplice, y que es difícil de reflejar en una frías estadísticas.

MÚNICH COMO CAMBIO DE PARADIGMA: DE MOVIMIENTO ARMADO A GRUPO TERRORISTA

A quien defiende una causa justa y lucha por la liberación de su pueblo contra el colonialismo, los invasores, los colonos y los colonialistas, no puede llamársele terrorista (Yasir Arafat, intervención en Naciones Unidas, 1974).

El planteamiento es correcto y señala la delgada línea que separa al soldado del insurgente. Es fácil caer en la trampa que nos plantea el líder palestino: el violento, según la causa que defienda, es considerado un héroe o un terrorista. Las causas y el fin se confunden en una estrategia que legitima la violencia. Cuando Arafat estaba dirigiéndose a los asientos de las Naciones Unidas, algunos de ellos significativamente vacíos, estaba hablándoles de su historia y su constitución como Estado-nación. El sofisma es que el problema no era el fin, sino la estrategia que se ofrecía tentadoramente a las elites políticas como el camino más corto. La violencia no solo era evitable, sino que, en el caso palestino, demostró ser inútil en el objetivo pretendido, causando un enorme dolor a su propia población y haciendo ausentarse a los actores que podrían encontrar vías de solución.

Los cien años de conflicto en Palestina han convertido a las dos poblaciones en rehenes de sus gestores de la violencia, en condición asimétrica. Las elites políticas israelíes han utilizado este chantaje sobre sus compatriotas pero, principalmente, sobre lo que llaman «diáspora», aduciendo la posibilidad de la extinción del pueblo judío, amenazado en su totalidad pero identificado con el Estado concreto de Israel. Del mismo modo, han actuado sobre las opiniones públicas occidentales mediante la depreciación —a niveles que han llegado a ser inmorales— de la acusación de antisemitismo a cualquier crítica de las decisiones de los diferentes gobiernos israelíes (Perceval, 1992). La historia del sionismo no se remonta a la Biblia, sino a las reuniones del terrible final del siglo XX en los cafés de Viena donde se discutían diferentes opciones del nacionalismo europeo moderno y su carácter étnico. La construcción historicista del pueblo de Israel (Sand, 2011) y de la persecución del judaísmo como antecedentes de un Estado-nación ha sido obra de historiadores del siglo XX como Benzion Netanyahu, padre del primer ministro israelí, Benjamin (García Cárcel, 1999).

Del mismo modo, las elites políticas de los palestinos construyeron un imaginario nacional buscando una pretendida unión solidaria cercana a los presupuestos del laico baasismo. Su base, sin embargo, fue un nacionalismo territorial antes que panarabista. Los gobiernos árabes, por su parte, utilizaron la «causa» palestina para ocultar las políticas de sus propios gobiernos autoritarios y su corrupción. En las nacientes opiniones públicas de estos países, el tema palestino aparece o desaparece por intereses internos de las crisis sucesivas sociales y económicas.

El problema que se discutía era la posesión de un territorio por dos entidades que se disputaban su legitimidad para ocuparlo, ambas de reciente creación. La salida, por tanto, en ambos casos era militar, y las guerras sucesivas, con las derrotas árabes, lo demuestran. ¿Por qué se primó la terrorista finalmente y por qué esta solución interesó a ambos actores?

Una parte de la respuesta se encuentra en la lógica mediática de los medios de Occidente, fundamentalmente sensacionalistas, que tienden a primar técnicamente la estrategia terrorista y a sus defensores: el conflicto palestino es olvidado si no aparece en las portadas de los diarios occidentales, y la manera efectiva de ofrecer un titular inmediato es el atentado. A esto se suma la accesión de las potencias árabes al mercado internacional del petróleo, la constitución de Estados-nación capaces de proporcionar empréstitos a determinados intereses en el extranjero y la aparición de unas clases medias árabes con capacidad financiera y espíritu filantrópico que van a ser determinantes en la subvención de sucesivas causas «liberadoras». El flujo de dinero que se desplaza para el pago de las instituciones palestinas o la ayuda a su causa armada es también un motivo de esta deriva. Las redes de financiación acabarán en manos de los gestores de la violencia que las controlan y de los líderes que las financian. El terrorismo se convierte en una acción subvencionada, como demuestra el caso Gadafi. La causa palestina se convertirá en una parte de la retórica de los regímenes cleptócratas de Oriente Próximo. La creación de la red de ayudas internacionales favorecerá la constitución de una corrupta elite palestina. Este grupo sabe que las ayudas aumentan si hay tensión y bajan cuando se realizan acuerdos.

Dos factores se añaden en los años setenta: la internacional universitaria del terrorismo identificó el movimiento palestino como una parte de su lucha contra el poder burgués y una muestra de las contradicciones del sistema capitalista. Aunque hoy nos pueda parecer absurdo, semejante conexión se discutió ampliamente en los círculos de extrema izquierda provocando un turismo de grupos que deseaban formarse en la lucha armada en los campos palestinos, una red que unió a las Brigadas Rojas, al Grupo Baader-Meinhof, al Ejército Rojo Japonés e incluso a ETA o el IRA y que contaminó el discurso puramente anticolonial nacionalista de las elites palestinas con una fraseología momentánea de revolución mundial. Desde el principio, y en un momento en que los servicios secretos adquirían un enorme poder en los países occidentales, por efectos de la Guerra Fría, diversas agencias estuvieron interesadas en esta sorprendente conexión.

Dos cambios de paradigma fueron provocados por esta entrada de los grupos universitarios: en uno de estos viajes, el Ejército Rojo Japonés decide la acción en el aeropuerto de Lod, actual aeropuerto Ben Gurion (30 de mayo de 1972). Tres terroristas disparan indiscriminadamente a los viajeros (con el resultado de veintiséis muertos civiles y dos de los atacantes). Es importante destacar que se trata de un antecedente de lo que sucederá en los Juegos Olímpicos de Múnich, el atentado del grupo japonés nos muestra esta internacionalización del conflicto. El superviviente, Kozo Okamoto, explicó ampliamente esta conexión. Se introducen variantes importantes que determinarán una estrategia terrorista en la época mediática: técnica suicida inédita en el mundo árabe hasta ese momento, intento de utilizar vídeos para explicar las motivaciones del atentado futuro con las armas en la mano, y hasta la coreografía novedosa budista con cinta japonesa tradicional alrededor de la frente y adornada con un punto rojo donde posteriormente se colocarían signos árabes (Farrell, 1990). La aparición de esta idea del suicidio viene de un complejo concepto introducido en el periodo del totalitarismo imperial nipón: con una base budista de autoinmolación y la idea animista del sintoísmo que convierte en dios al guerrero muerto en combate, se crea la figura del kamikaze sintoísta. Esta base original se uniría a la concepción del mártir cristiano, dando un novedoso giro en la yihad menor, donde la posibilidad de morir en el combate por la fe provoca la aparición del nuevo mártir musulmán. Sin embargo, hay una última frontera difícil de traspasar: los monoteísmos prohíben absolutamente el suicidio.

Le sigue la acción de Múnich (1972), con el secuestro y asesinato de once jugadores del equipo olímpico israelí por el grupo terrorista Septiembre Negro. Esta organización, escindida real o aparentemente de al-Fatah, comenzó sus acciones con el asesinato en 1971 del primer ministro jordano. Su creación permitía la acción combinada de un brazo armado y otro civil que se consideraba estratégicamente adecuada y se reveló prácticamente catastrófica. La novedad es que el nuevo grupo se organiza como un típico movimiento terrorista mediático buscando la acción en un momento de focalización mundial, con participantes suicidas y la decisión programada de llevar hasta el final la acción sin posible salida negociada. Comenzaba la deriva del atentado indiscriminado en donde las víctimas civiles son consideradas objetivos militares (Reeve, 2000).

Las elites políticas que han ido sucesivamente gobernando Israel han contribuido a este descenso a los infiernos que les beneficiaba al alejar a las opiniones públicas occidentales de la solidaridad con la causa palestina. La población de Israel ha ido quedando presa de los gestores de la violencia que justifican la inseguridad general de la ciudadanía por la existencia de un enemigo, mientras procuran que no haya ningún puente posible de acuerdo con él. Walzer destaca uno de los elementos fundamentales: la destrucción de las casas de los familiares del palestino acusado de terrorismo. Una técnica de evidentes resonancias neobíblicas pero que tiene un moderno carácter mediático. Las imágenes transmitidas por la televisión son un aviso para la tranquilidad y la inquietud de la población israelí. Esas destrucciones no quitan el miedo, lo producen. En realidad, con una dinámica que se encuentra fuera de las leyes de un Estado de derecho, se compromete a toda la opinión con un acto ilegítimo de venganza, un referéndum mediático de un acto inmoral. El terrorismo de Estado se confunde con la guerra justa (Walzer, 2006, 24).

El siguiente paso de la estrategia del gobierno israelí fue la apertura del asesinato selectivo, que altera todas las reglas del derecho pero que se ha logrado imponer en el siglo XXI con un gran consenso mundial. En realidad, estos asesinatos tendrían una larga historia, pero lo importante es su admisión como parte de la política de un «Estado de derecho» y basándose en el derecho de Estado. El caso Eichmann, como señaló Hannah Arendt en sus polémicos artículos, era una puerta abierta en este camino, y lo podemos situar como el primer rapto selectivo (Jackson, 2013). Arendt, que consideraba legal el juicio e incluso era partidaria de la pena de muerte para el criminal, consideraba que había sido una oportunidad fallida de convertirlo en el embrión de una justicia internacional, un tribunal universal que juzgara lo que era un delito contra la humanidad por fin definido como tal: el genocidio. Esto fue imposible por la actitud del gobierno de Ben Gurion, partidario de la creación de un Estado-nación celoso de su soberanía y, por tanto, contrario a lo que consideraba una inadmisible injerencia internacional. Israel no ha firmado jamás su adhesión al Tribunal Penal Internacional y no reconoce su jurisdicción.

En las intervenciones de «castigo», el gobierno de Israel ha caído en una de las premisas que forman la base teórica del terrorismo al justificar los «daños colaterales» de una acción justa (Walzer, 2006, 25). Los terroristas no los consideran como tales y cuantos más sean estos, mejor, si se trata de un terrorismo indiscriminado, como, finalmente, lo es en su mayor parte. El terrorismo es un fenómeno mediático que pretende el máximo beneficio de la inversión que realiza: el mayor miedo posible de la población afectada. El Estado que admite estos daños como normales va más allá incluso del estado de guerra en el que ha entrado, es decir, admite su estatus de combatiente en el mismo grado que el enemigo asimétrico con el que se enfrenta. Pasa de tratar el terrorismo como un problema policial interno del Estado a considerarlo un asunto entre Estados en lucha que utilizan todos sus recursos para la eliminación del enemigo y no para llevar un delincuente ante la justicia.

En el campo palestino, esta situación favorece una espiral que lleva al dominio del terror y de sus gestores. Los levantamientos palestinos en Gaza y Cisjordania, las huelgas de los shabab, no solo iban contra el ejército israelí, sino que también querían «aplastar a las elites urbanas y a los propietarios de tiendas, a los hombres de negocios del este de Jerusalén y de Gaza» (Hedges, 2002, 23).

Los palestinos se han criado con relatos amargos de maltratos, desesperación e injusticia. Las familias cuentan una y otra vez historias de cuando fueron expulsados de su tierra y de los familiares que murieron asesinados o se exiliaron. Todos pueden citar los nombres de los mártires de su propio clan que murieron por el inasible estado palestino. El único papel enmarcado, en color sepia, que hay en las casas de muchos palestinos es la escritura de unas tierras que data de los tiempos de la ocupación británica; algunos ancianos todavía poseen las llaves de sus casas, unas casas que desaparecieron ya hace mucho tiempo. Ya en la infancia, se inculca a los palestinos el nacionalismo miope y la carga de venganza y, al igual que en Bosnia, este resentimiento se infiltra hasta las raíces de la sociedad. Las historias personales de desesperación inundan el presente. Se educa a cada generación para reclamar la venganza por las injusticias, ya sean reales o imaginarias, infligidas a la generación precedente (Hedges, 2002, 79-80).

Lo importante es que los palestinos sigan siendo los peones de gestores de la violencia cada vez más radicalizados y sus gestores controlen ese apartheid que les permite seguir gobernando. Hedges cuenta en su libro la experiencia que vivió en el campo de refugiados Khan Younis durante la segunda intifada.

El conflicto entre los israelíes y los palestinos ha llevado a que ambos bandos abracen la muerte, a que cada uno de ellos crea ser la única víctima real. Hay una celebración del martirio suicida y una justificación de los asesinatos por ajuste de cuentas de los no combatientes (Hedges, 2002, 102).

Nos relata un momento que es muy significativo: después de una provocación en árabe por los altavoces de los israelíes, los niños se lanzan a tirar piedras. El soldado que había en el jeep les ridiculizó e insultó. Estalla una granada. Son tiroteados.

Había visto disparar contra niños en otros conflictos en los que trabajé como corresponsal; los escuadrones de la muerte los mataban a tiros en El Salvador y en Guatemala; en Argelia, colocaban a madres y bebés en hileras y los masacraban; y los francotiradores serbios apuntaban a los niños y veían cómo se desplomaban en las calles de Sarajevo; pero nunca había visto que unos soldados engatusaran a unos niños, como ratones que acuden a una ratonera, y les mataran por deporte (Hedges, 2002, 103).

Después describe la apropiación del niño «mártir» por los islamistas de Hamas organizando el entierro mientras los acompañantes masculinos gritan: «¡Madres de los judíos: os haremos llorar como lloran las madres palestinas!», y nos descubre cómo

existía una relación estremecedoramente simbiótica entre los soldados israelíes que insultaban a los niños en las dunas y los militantes islámicos que fomentaban el martirio, y esta simbiosis envolvía Gaza en una danza de la muerte cada vez más rápida y apasionada... los niños ven a sus padres impotentes frente a los israelíes, sin trabajo, y admiran a los militantes armados. Quieren luchar (Hedges, 2002, 105-106).

La razón del rechazo de la existencia de un Estado palestino por parte de las elites políticas que gobiernan el Estado de Israel no es que este reconocimiento suponga poner en peligro la existencia de Israel, sino todo lo contrario. Sin la posibilidad de la extinción del Estado y el peligro de su desaparición, estas elites perderían su legitimidad, su acción se vería como un hecho criminal. Las poblaciones israelíes y la llamada «diáspora» dejarían de ser chantajeadas. Es su existencia como elites lo que está en juego.

LAS GUERRAS JUSTAS Y EL VICTIMISMO

Las víctimas han existido en todos los conflictos bélicos de la historia, consideradas como un mal inevitable de la guerra y, generalmente, obviadas en los textos, que centran su atención en los guerreros y su heroicidad. Debido a la escasa acción mortífera de las armas, las víctimas eran consecuencia de los saqueos o los castigos impuestos a la población vencida. La reflexión sobre los grupos damnificados sufre un cambio con el maquinismo que explota en el siglo XX. El victimismo es una consecuencia del cambio radical que la guerra total introduce en las bajas y los daños. Contrariamente a los conflictos anteriores, los civiles se encuentran en el centro de la conflagración, comienzan a ser los más afectados y llegan a convertirse en objetivo mismo de los combatientes. Los daños a las poblaciones se presentan como un elemento clave para hundir la moral del enemigo y vencerlo. La potencia mortífera de las nuevas armas hace que los campos de batalla se conviertan en enormes mataderos de cuerpos destrozados. La fotografía, introducida en los conflictos bélicos a partir de la Guerra de Crimea de 1853, comienza a mostrar imágenes poco gloriosas, a pesar de que la censura y la autocensura impiden reflejar las más crueles.

El pacifismo crece en Europa debido a una serie de escritos y novelas que relatan estas miserias del combate, muy a menudo escritas por mujeres, que rompen con más facilidad el dogma del heroísmo masculino. En principio, la crítica de la violencia mortífera de la guerra se limitó, en la Gran Guerra de 1914-1918, a las descripciones de la miseria de las trincheras y los testimonios de los soldados damnificados. Después de la conflagración, la literatura, en primer lugar, seguida de la fotografía y, posteriormente, el cine, mostraban las ciudades arrasadas y los cuerpos destrozados de los soldados. La Segunda Guerra Mundial, en donde se desató con los bombardeos indiscriminados la violencia más extrema contra la retaguardia, mostró las ruinas de naciones enteras, las poblaciones desplazadas, el hambre y el abandono en el que se encontraban los refugiados. El culmen de esta propaganda antimilitarista se produjo en la campaña por el fin de la Guerra de Vietnam, y Hollywood comenzó a convertir en un género este mensaje contra la violencia (Anderegg, 1991; Caparrós Lera, 1998). Los films eran mucho más demoledores al mostrar la irracionalidad de los conflictos que las imágenes transmitidas por los medios impresos. La conciencia de que la guerra no era moralmente aceptable en ningún caso comenzaba a penetrar en amplias capas de la sociedad y se convertía en un tema de discusión en la escuela. Las sociedades, fuertemente pacificadas que delegaban la solución de los conflictos en el Estado como posesor de la violencia legítima de la policía y la justicia, comenzaban a incluir como inmoral la violencia armada entre Estados. ¿Cómo se desvió este poderoso movimiento por la paz y se transformó en una justificación de la violencia para defender las llamadas «guerras justas» de finales del siglo XX? (Kinney, 2000).

Bernard Kouchner, doble fundador de las organizaciones humanitarias Médicos Sin Fronteras y Médicos del Mundo, había sido el impulsor de dos cambios fundamentales en la estrategia geopolítica occidental: la noción de víctima como protagonista de los conflictos y la necesidad de injerencia humanitaria. El momento clave para esta desviación de sentido fue la llamada Guerra de Biafra (1967-1970), insurrección de una provincia perteneciente al flamante Estado petrolífero y poscolonial de Nigeria. El drama correspondía a uno de los múltiples conflictos en los que una disputa de elites políticas y de compañías multinacionales se convierte en un problema étnico. El general De Gaulle alimentaba este conflicto, a través de su «Monsieur Afrique», Jacques Foccart. Por su parte, la URSS y los países anglosajones, junto con el resto de los países africanos, preferían no alterar el statu quo poscolonial de fronteras. En ese momento, los insurgentes de Biafra y sus aliados deben encontrar una nueva arma porque la guerra se está perdiendo (Vallaeys, 2005).

Kouchner tarda en convencer de la nueva estrategia al teniente coronel Ojukwu, líder proclamado de la minoría cristiana ibo y clásico militar rebelde nacionalista que se ha alzado contra el poder central. Ojukwu pretende construir un Estado-nación, desea esconder el hambre y las miserias de su pueblo, anhela ofrecer una imagen heroica de sí mismo. No comprende las razones del médico francés que se ha convertido en su consejero improvisado, que pretende nada menos que romper con el secreto médico que ha animado hasta entonces las acciones humanitarias encabezadas por la Cruz Roja. Esta organización atendía a los heridos de todos los bandos y no denunciaba a quien había causado los daños. Bernard Kouchner invierte esta estrategia del honor del guerrero en la guerra étnica (Ignatieff, 1999).

Kouchner llama a la agencia de relaciones públicas suiza Mark Press, con Paddy Davies como responsable de propaganda, y convierte el hambre por primera vez en un espectáculo televisivo. Para obtener una imagen adecuada, el coronel Ojukwu y sus hombres concentran en campos especiales a los hambrientos, que se convierten así en nuevos combatientes por la causa. Como dice el filósofo Guillaume Erner, «mientras unos luchan en el frente, otros luchan en los medios audiovisuales para conseguir la ayuda necesaria» (Erner, 2006). Los periodistas occidentales, como señaló el corresponsal de Le Monde Philippe Decraene, son conducidos de acuerdo con el guion previo establecido por la organización Overseas Press Service. Los alimentos, medicinas y ayuda hospitalaria se concentran en los combatientes del coronel, mientras que Europa solo ve niños famélicos. Se ha inventado un modelo que se aplicará desde entonces, y los siguientes conflictos destacarán cada vez más este lado humanitario hasta convertirlo en central. Las víctimas entran en televisión y la competencia por ofrecer las imágenes más impactantes del «sufrimiento ajeno» hace que estas ocupen las primeras portadas y comiencen a ser objeto de premios hasta convertirse en un género fotográfico. Sin embargo, desde el principio, el esfuerzo contra la guerra y sus miserias que inspira la mayoría de estos trabajos encuentra una delgada línea roja que se traspasa frecuentemente al dividir un conflicto en víctimas y victimarios. Y, a partir de este momento, cada conflicto ofrecerá a las opiniones públicas unas víctimas determinadas mientras otras quedan invisibilizadas (Bolstanski, 2007).

El victimismo se extiende a todas las áreas de la sociedad debido a un mismo motivo técnico: la búsqueda de audiencia. Los medios encuentran más impactante la imagen de un afectado por una injusticia que la fría declaración de un profesional señalando el incumplimiento de la ley. La empatía emocional sustituye a la crítica racional. Los reportajes-denuncia se pierden frecuentemente en la exposición de casos concretos evitando datos estadísticos académicos y dejando una sensación difusa de «rebeldía sin causa».

El desarrollo del victimismo se expande, asimismo, con el triunfo de la sociedad neoliberal (1975-2015), donde la intervención del Estado queda desvalorizada y pretende ser sustituida en todos los campos, incluida la solidaridad, por la acción individual. En esta época se asiste en Occidente a la desaparición de los grandes partidos y sindicatos de masas, sustituidos por asociaciones caritativas dependientes del apoyo individualizado de ciudadanos filantrópicos. Se pasa de la lucha por los derechos de las personas a la ayuda individual a personas concretas, aduciendo que el Estado es incapaz de atenderlas. El enternecimiento es el motor de este movimiento que convierte a las poblaciones occidentales en «sociedades emocionales». Los políticos mismos entran en esta dinámica imponiendo su presencia ante las cámaras en hospitales, lugares devastados por una catástrofe humanitaria o un atentado terrorista. El Estado neoliberal, que atiende cada vez menos las necesidades de sus poblaciones, se vuelve fuertemente «compasional» (Richard, 2005). La explosión de asociaciones caritativas se produce en el interior y en el exterior de los Estados creándose una red de asociaciones que Thierry Pech llama las «multinacionales del corazón» (Pech y Padis, 2004).

La necesidad de intervención militar por razones de justicia fue una de las causas más discutidas en los años noventa del siglo pasado. La moral se introdujo en la política (Colonomos, 2005). Esta percepción del planeta como un cuerpo sufriente aumentó con el novedoso invento de los llamados «Estados fallidos» que paradójicamente era causado fundamentalmente por la sucesión de intervenciones supuestamente humanitarias que se les habían aplicado. Los Estados fallidos fueron un cubo de basura mediático donde enviar el fracaso de las políticas occidentales, unido a las consecuencias del mercado de armas. El problema era que las guerras eran justas si había víctimas que requirieran la intervención, luego había que exponerlas públicamente. Las razones que se adujeron para las acciones militares se centraron en la evidencia que transmitían las fotos publicadas sobre estos conflictos. Las imágenes, por tanto, eran cada vez más impactantes y profesionales, donde los medios de comunicación audiovisuales mostraban la violencia extrema de los enfrentamientos, las masacres producidas por los ataques contra civiles inocentes. Se creó un marco de estética del terror que recogía toda la herencia de la iconografía religiosa del martirio y del sentimentalismo cinematográfico. Los espectadores sufrían en casa las escenas que el cine les había ofrecido previo pago en los films contra la guerra proyectados en los años setenta y ochenta. La competición de las nuevas televisiones privadas, según el modelo Berlusconi, rompía los marcos y las reglas de la televisión oficial anterior, de lo políticamente correcto, e intentaba ofrecer la información en vivo como un reality show, el género que triunfaba en el momento. La CNN, la cadena de noticias continua y en directo, es quizás el modelo más emblemático de este periodo informativo que convirtió al ciudadano occidental en un cómodo, y atemorizado a la vez, espectador del terror ajeno desde su sofá. La cadena al-Yazira, fundada en 1996, extendió este modelo a los 1.200 millones de ciudadanos del mundo arabomusulmán.

Se producía, asimismo, un cambio en la gestión de las actividades políticas y sociales que Gilles Lipovetsky define como «pantallocracia»: el dominio audiovisual triunfaba sobre el impreso, y este nuevo marco del poder era fundamentalmente emocional. Los gobiernos occidentales que salían de la Guerra Fría se encontraron con la demanda caliente de sus opiniones públicas que, en el fin de la historia, deseaban acabar con estos epígonos salvajes del pasado en aquellos países que no contaban con un Estado de derecho que defendiera a sus ciudadanos. Se forzó a la ONU a multiplicar sus actuaciones en un momento en que entraba en crisis su legitimidad para llevarlas a cabo, coartada por sus propios principios fundacionales y sin medios suficientes para competir con las milicias que armaban los traficantes de la muerte. El resultado fueron las catástrofes de Ruanda (1994) y de Srebrenica (1995), en la Guerra de Yugoslavia. Las imágenes transmitidas por las nuevas cadenas convencieron a las poblaciones occidentales de que había que intervenir y esta intervención, la de Kosovo y el bombardeo del agresor serbio en su capital, Belgrado (1999), fue transmitida en directo. La consecuencia fue que la inoperante ONU demostró que la guerra justa era necesaria, ya que la comunidad internacional era ineficaz sin la violencia armada directa (Cohen, 1995).

La imágenes transmitían lo evidente: enfrentamientos étnicos en Estados que habían estallado previamente. La consecuencia se convirtió en causa para la opinión pública occidental. En una crisis estatal donde la legitimidad del gobierno desaparece, se organizan jerarquías internas mafiosas que surgen de los grupos de solidaridades previas, que se estructuran para defenderse en esta situación de caos y que practican la violencia contra el supuesto enemigo exterior, incluidas las instituciones supervivientes del Estado, y planifican el terror interno para asegurar la unidad del grupo.

Cuando los individuos viven en Estados consolidados —aunque sean pobres— no necesitan acudir a la protección del grupo. La desintegración de los Estados y el miedo hobbesiano resultante, es lo que produce la fragmentación étnica y la guerra (Ignatieff, 1999, 13).

Pero, incluso en esos Estados que evolucionan en un marco de ampliación de los derechos y libertades, hay muchos actores que desean que exista la inseguridad para justificar su «protección». El miedo que provocan o que evitan con su presencia es la base del poder de un determinado grupo.

En las crisis cíclicas, económicas y políticas, que sufren los Estados en formación a finales del siglo XX, la reorganización del poder lleva a las elites a buscar el mayor apoyo social posible. Una de las maneras de lograrlo es utilizar el arma del miedo, que les facilita la posesión como rehenes de las poblaciones que se sienten amenazadas. Para conseguirlo, se debe transformar esa amenaza en real, demonizando al contrario y provocando su reacción violenta para acusarlo de agresión. La venganza de los otros ante estos ataques justifica nuevas respuestas violentas y determina la cohesión interna del grupo en torno a sus líderes. Las fricciones entre los grupos provocan bajas y daños cuantiosos en una guerra entre vecinos. Pero ¿cuáles son las víctimas en una situación donde no se sabe exactamente quiénes son los verdugos?

Es la víctima «justa», la adecuada, la que provoca la intervención internacional, azuzada, en muchos casos, por una opinión pública justiciera que reclama esa intervención. Los argumentos a favor de la guerra justa, que se estructuran como nuevo relato de las relaciones internacionales a finales del siglo XX, desembocaron en una sucesión de trampas y catástrofes, de intervenciones sucesivas e imposición de gobiernos que solo controlaban el territorio en el que regían las fuerzas extranjeras ocupantes. Finalmente, este marco desembocó en la guerra mundial contra el terror decretada por Bush en el comienzo del siglo XXI.

Los terroristas atacan el derecho más fundamental de las poblaciones que se proclamó a finales de la Segunda Guerra Mundial: la libertad de las poblaciones a vivir sin miedo. Es un derecho inalienable, porque es imposible ser libre si se tiene miedo. El terror se desata contra las personas no por lo que hacen, sino por lo que son: hutu, judío, protestante, musulmán, cristiano...; son lo que no deben ser o están en el lugar donde no deben estar. Es su identidad la que desean esconder frente al peligro de asesinato.

Es el victimismo la clave de esta trampa de la guerra justa. Su difusión adecuada se focaliza en un grupo teniendo como pantalla los medios de comunicación emocionales que determinan cuáles son las víctimas buenas, las que justifican la intervención. Pero, en una guerra civil, es difícil, si no imposible, dividir a la población en víctimas y verdugos. Para hacerlo, hay que transformar todas las guerras en asimétricas, hay que defender la insurgencia contra los Estados tiránicos y convertir a cualquier grupo atacado en un grupo étnico a punto del genocidio. El victimismo se opone a la justicia, ya que centra su acción en la venganza del agredido, que se convierte en protagonista en vez de serlo el delincuente que ha ejercido injustamente la violencia. No se ataca la violencia, sino que se reclama una acción violenta.

Las personas afectadas en las acciones violentas son compartimentadas en dos grupos. Uno, aquel en el que los muertos y heridos son reconocidos como víctimas, ya que son fruto de la acción indiscriminada de los grupos terroristas al atacar a la población civil para provocar el terror. Y otro, el que forman los afectados por una acción militar justa en la guerra contra el terror y que constituyen un «daño colateral» que evita incluirlos en la incompetencia militar programada (Dixon, 2016).

Al mismo tiempo, a finales de los años noventa el término «víctima» comienza a sufrir una ampliación semántica que diluye su condición. Se aplica a toda una variedad de casos: desde quien sufre la violencia estructural al mobbing; desde el atentado terrorista a las víctimas de la carretera en fin de semana; de la violencia doméstica a los efectos del tabaco; de la represión policial a los infractores de circulación; de los concentrados en los campos de Darfur a los afectados por los hundimientos del barrio del Carmelo, en Barcelona; de los asesinados por un grupo paramilitar a los ahogados en un tsunami... Se anuncia una sociedad de víctimas en la que la compasión y la moralidad compiten con la justicia en los medios (Tester, 2001). Lo más paradójico de esta sociedad de víctimas es que muchas de ellas son acusadas de verdugos por otros grupos. En el colmo de la perversión victimista, se disfrazan de víctimas elementos que son, en realidad, militares: por parte del Estado, los profesionales que participan en la represión del terror y, por parte de los terroristas, los nuevos mártires que mueren por sus ideas matando a sus conciudadanos en un atentado suicida. ¿Hasta dónde era soportable esta extensión del victimismo? ¿Y quiénes iban a ser los gestores de este sentimiento que alterna la empatía con la desgracia de la víctima con el deseo de venganza contra su victimario? (Salas, 2005).

23 La líder birmana no pudo acudir a recibir el premio, ya que se encontraba en arresto domiciliario. Hoy también se encuentra presa de su propio discurso de unidad nacional heredado de su padre, el general Aung San (1915-1947). La elite política pertenece a la etnia mayoritaria bamar, el 68 por 100 de la población, según datos oficiales. La minoría roingya sufre una persecución genocida por parte del movimiento 969, dirigido por el monje budista Ashim Virathu.

24 La comunidad internacional solo exige el refrendo universal de las decisiones del gobierno, lo que puede ser ejercido mediante plebiscitos (referéndums) o elecciones de un único candidato, mientras que el gobierno ejerce el control de la opinión pública.

25 Este problema trágico ya lo sufrió Europa en las guerras civiles que dieron luz a sus diferentes Estados-nación en la parte occidental durante dos siglos y, de forma dramática, en la destrucción de los imperios centrales y las sucesivas guerras balcánicas (desde la Guerra de Crimea en 1853-1856 a la implosión de Yugoslavia en 1990). 50 millones de personas han muerto o se han desplazado en el continente por la constitución de los Estados-nación.