Beatriz Cinco:

Asesinada

Es una forma de conocimiento bíblico: el que el asesino se otorga.

Descubre de alguien esta intimidad absoluta: la muerte.

AMÉLIE NOTHOMB

De todas, soy la única que murió de manera violenta. ¿Quién fuiste antes de que murieras?, me hubiera preguntado Dante desde alguno de los círculos del infierno. Contar mi historia se convierte en una tarea sumamente difícil pues he empezado a perder la memoria; tal vez como protección natural contra el horror. Necesito decirles lo que me pasó antes de olvidarlo. ¡Qué irónico! A los muertos nos sigue creciendo el cabello, las uñas… pero comenzamos a perder los recuerdos. En cambio, lo único que les queda de nosotros a los vivos son, precisamente, los recuerdos.

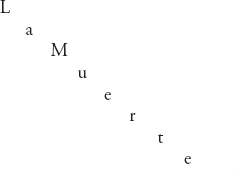

La muerte,

L a m u e r t e

es juguetona y está en los renglones de cada vida. Pocos se dan cuenta de que se asoma a nuestros ojos por lo menos tres veces al día. Necesita leer la mirada y saber, de esa manera, el momento en que estamos listos. Nunca se atreve a irse lo suficientemente lejos de las agendas cotidianas. Está ahí, al acecho, siempre dispuesta a interrumpir las metas que algún día nos fijamos.

Si desde pequeños pudiéramos contemplar nuestros límites, como entendemos los límites de todas las cosas —países, ríos, casas, propiedades, clase social—, no la pasaríamos mal al morirnos. Yo siempre pensé que estaba demasiado viva para desaparecer de pronto, que mi lista de cosas por hacer era interminable, que tal vez al cumplir los ochenta y cinco tendría la tranquilidad, y el tiempo, para despedirme. Pero el destino no me pidió permiso. Tuve que entregarme a él, como debe uno entregarse a los amores: sin reservas ni condiciones.

De todas las muertes, las violentas son las peores aunque nos otorguen la dulzura de la rapidez: sólo sentí la primera puñalada. Enseguida perdí la vista, aunque conservé los ojos abiertos, muy abiertos. Se dice que la mirada de un moribundo es algo que no se olvida. Hubiera querido observar fijamente al asesino para que, al menos, sintiera culpa. Escuché sus gemidos, gemidos de placer. ¿Es placentero, acaso, atravesar la carne una y otra vez? ¿Algún hueso interrumpió o desvió el trayecto de la hoja metálica? ¿Quedaron sus manos, su ropa, llenas de mi sangre? ¿Gritó su triunfo, como en un rito caníbal? ¿Limpió sus huellas y huyó, o se quedó ahí, sobre mí, masturbándose? ¿Es lo mismo matar por placer que por venganza?

Me mataron en Juárez, en esta frontera infame, como a muchas otras mujeres. En menos de un minuto —¿eso tarda en escaparse la vida?—, mi caso aumentó las estadísticas. Soy un número más, un reportaje más, una muerta de Juárez más, una cruz rosa más marcando el lugar donde me encontraron… aunque tal vez reciba una mención especial en la prensa porque soy, o era, periodista. Y de verdad —no lo digo porque esté muerta—, presiento que andaba sobre una pista correcta. Una sola pista. No como las autoridades de Chihuahua, que únicamente se dedican a afirmar que tienen abiertas varias líneas de investigación. ¡Si supieran que quien más me ayudó con el caso fue un norteamericano que también se obsesionó con estos inexplicables asesinatos! Willy me enseñó, con paciencia, la personalidad de los asesinos seriales. Me dijo que el culpable no era un solo hombre. Con su mirada bondadosa escondida tras unos lentes de bibliotecario, me guió al lugar preciso en el que localicé al asesino, a unos de los asesinos, pero el criminal también supo encontrarme. Parecía que me estaba esperando. Dos vidas paralelas que nunca se deberían haber cruzado se unen puntualmente en un punto preciso, igual a dos amantes que llegan a su cita de amor.

La escena fue bastante macabra, puesto que me descubrieron días después, en un lote algodonero. Me anunciaba la fetidez de la muerte. Mi cuerpo no era mi cuerpo, era un juguete completamente roto, desmadejado, que en caso de haberse podido reparar, no hubiera servido de nada. Apenas conservaba forma humana: una masa de tejidos malolientes, líquidos pútridos y jirones de ropa sucia, enlodada. En términos del reporte forense, estaba en posición de decúbito dorsal, mis jeans a las rodillas. Varias heridas punzo penetrantes en vientre y senos, excoriaciones en ambos brazos, golpe contuso con hematoma a nivel maxilar y a nivel de pómulo derecho, hemorragia bucal y nasal, excoriación lineal cerca del cuello, manos atadas con cuerdas de zapatos. Es cierto, perdí los zapatos, unos muy cómodos que me llevé a propósito para recorrer la ciudad sin cansarme, entrevistando a los familiares que han contado su historia muchas veces y lo hacen con la misma expresión en sus ojos: un odio conforme, una tristeza que ya se acostumbró a estar entre su vestimenta. Hasta los niños, los huérfanos, han olvidado las esperanzas y los rostros de sus madres, salvo unos cuantos afortunados que conservan alguna fotografía. Los culpables somos todos, no sé por qué todavía los están buscando, me dijo una adolescente sin detenerse, mientras se dirigía hacia su trabajo en la maquila.

Mi primer encuentro con la muerte fue hace mucho tiempo. Tenía cuatro años y apenas iba al jardín de niños. A mi abuela le dio un derrame cerebral que la mantuvo en el hospital casi tres meses. En casa nadie mencionaba a la muerte, pero escuchaba las conversaciones entre mis padres: meningitis no habla no tiene expresión en la mirada está dormida hubiera sido mejor…

Papá dejó de llegar temprano por las noches y mamá empezó a quejarse de dolores de cabeza. Los fines de semana ambos buscaban con quién encargarme para ir al hospital. Los planes cambiaban de un minuto al siguiente y me di cuenta de que no entendía lo que estaba pasando. Antes me conformaba con pensar que los muertos están enterrados, así de simple y sencillo. Ya había visitado un panteón y no me impresionó: todo lo contrario, corrí entre las tumbas y jugué a ser soldado. En Día de Muertos ayudaba a mamá a poner la ofrenda y me entretenía con las calaveritas y los adornos. Cuando nadie me veía, le daba una mordida al pan de muerto y corría a escupirlo; casi siempre estaba duro. Alex y Emilio, mis hermanos, acostumbraban luchar con espadas luminosas o pistolas que producían ruidos extraños e, invariablemente, uno de los dos acababa muerto. Era natural.

Con lo de mi abuela, la muerte se transformó en una amenaza constante. En un miedo que me acechaba y al que no podía encontrarle explicación. Comenzaron las preguntas a horas y deshoras. ¿Qué pasa cuando mueres? ¿En cuánto tiempo te conviertes en angelito? ¿Al morir sigues pensando? ¿Las nubes son más suaves que los conejos recién nacidos?

No podía quitarme a la muerte de la cabeza y, aunque parezca lugar común, realmente comencé a ver la vida de otra manera. Le pedí a mamá que me asegurara que moriríamos al mismo tiempo para no sufrir su ausencia. Yo le hice idéntica promesa. Juramos morir al mismo tiempo, el mismo día, en idéntico segundo.

Cuando se pierde la inocencia, es para siempre. Y mis padres ¿cómo podían explicarme lo que yo no quería escuchar pero ya intuía? ¿Cómo explicar lo que ni ellos comprendían? ¿De qué manera se habla de la muerte a una niña que todavía tiene la piel suave y usa talla seis? La desaparición física sigue siendo uno de los grandes misterios.

Después de cumplir 27 —fui lenta para encontrar mi vocación—, mi pasatiempo era ver programas de investigación forense en la tele. Las muertas de Juárez se convirtieron en una obsesión. Quería abrazar la tarea investigadora sobre las víctimas como si se tratara de una cruzada para salvar al mundo. Mamá opinaba que los medios lo exageraban todo. El caso es que tardé más de seis meses en convencer al editor de la revista para que me mandara como enviada especial: le garanticé un gran reportaje. El tema está agotado y, además, si enviara a alguien sería a un hombre. Lo hubiera escuchado. No soporto pensar en el dolor de mi madre: prometimos morir al mismo tiempo y no logré sostener mi juramento. Pero la culpa no es mía sino de estos hombres sedientos de sexo forzado, de sangre dulce, rostros asfixiados, órganos latiendo, crujir de huesos, cuerpos expuestos al sol, al calor, a los perros. De cuerpos abiertos, violentados, deshechos de manera absurda e inexplicable. De mujeres que tuvieron al enemigo enfrente, encima, detrás y lo único que pudieron hacer, como yo, fue gritar.

U n G R I T O

fue lo último que salió de mis labios. Ni siquiera me dio tiempo de insultarlo de enterrarle las uñas de darle una patada en los huevos de sacar el gas pimienta para salvarme. Fue un grito ahogado y suave, con voz aterciopelada. Papá siempre decía que mi voz era de terciopelo. La hemorragia interna debilitó rápidamente mi resistencia. La sangre inundó mis pulmones y se esfumó el oxígeno de la vida. Empiezo a separarme de lo que alguna vez consideré imprescindible. Me he desprendido de la materia, lo mío ya es otra cosa: estoy muerta.

Comienzo mi viaje final hacia la tierra, hacia el lodo suave y tibio que me acogerá. La energía fluye y todo se ilumina.

Lástima que los muertos no podamos escribir, porque mi reportaje hubiera sido el mejor de todos. El más atinadamente escrito: Soy una de las muertas de Juárez y quiero contar mi historia. Así comenzaría. He visto la muerte y la he sufrido. He observado el dolor y lo he sentido. He visto de cerca los ojos de una bestia. He padecido sus manos y su aliento. He oído su voz, insultándome. He escuchado sus carcajadas, impunes. He visto el cuchillo en su mano, la danza mortuoria de sus brazos. He contemplado, en él, a todos los asesinos. He clamado por todas las venganzas. He palpado el desprecio a la vida de mujeres pobres y jóvenes. He gritado por todas las muertas. He sido devorada, violada, golpeada, ultrajada, apagada, humillada, mutilada, consumida. He sido una muerta de Juárez.

Al final del texto aparecería mi nombre: Beatriz Rivas, en caracteres grandes y orgullosos. Mi madre recortaría el reportaje. Con su letra finita, casi incomprensible, agregaría: “Ni una más. Todas son nuestras hijas. Todas son nuestras muertas”. Después lo mandaría a enmarcar y lo colgaría en la pared de su recámara. Tal vez, entonces, sentiría solidaridad por las madres de más de seiscientas adolescentes, estudiantes y obreras asesinadas. Tal vez, entonces, podría perdonar mi promesa incumplida.