CHAPITRE 3 :

L’INTELLIGENCE : LA CHOSE AU MONDE LA MOINS BIEN PARTAGÉE

Dans son Discours de la méthode, René Descartes a cette phrase fameuse : « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. » Selon lui, le bon sens ou la raison « est naturellement égale en tous les hommes ». Il en conclut que, les différences d’opinion ne pouvant venir d’une différence de capacité, celles-ci viennent forcément de la façon diverse dont chacun conduit sa raison1. Une vision humaniste très optimiste des différences de capacité intellectuelle entre les individus… d’ailleurs nuancée par Descartes lui-même dans la suite de la phrase : « Car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont. » Avec humour, il suggère qu’il n’est pas étonnant que chacun s’estime assez intelligent, puisque c’est avec son intelligence qu’il juge.

En réalité, l’intelligence serait plutôt, pour antiphraser le philosophe, « la chose du monde la moins bien partagée »… Et c’est là tout le problème. Un problème qui va être résolu de façon radicale au cours de ce siècle.

Qu’est-ce que l’intelligence ?

L’intelligence fait partie de ces termes que chacun utilise sans être capable de le définir précisément. Le mot est dérivé du latin intelligere signifiant « connaître ». Le mot latin lui-même est un composé du préfixe inter (« entre ») et legere (« choisir, cueillir ») : étymologiquement, l’intelligence est donc la capacité à trier les éléments disponibles – cueillir ceux qui sont pertinents – et à les lier entre eux. C’est « l’ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle2 ». Elle est ce qui permet de connaître le monde. L’intelligence utilise les informations fournies par les sens pour travailler, mais est aussi capable de prendre du recul face à elles, d’en déceler le caractère trompeur afin de les interpréter correctement.

Les choses ont un rapport entre elles que notre intelligence nous permet d’appréhender. Nous réalisons des allers et retours incessants entre l’expérience concrète et les règles abstraites qui nous permettent de concevoir le réel.

Lorsqu’elle est mise en lien avec l’action, l’intelligence est proche de la définition habituelle que l’on donne de la rationalité : elle est la capacité de choisir ses moyens d’action en fonction des circonstances pour atteindre au mieux la fin que l’on s’est fixée. L’intelligence est alors caractérisée par l’efficacité avec laquelle il sera possible d’atteindre un objectif.

S’il est difficile de définir précisément ce qu’est l’intelligence, il est encore plus difficile de l’évaluer. Les tests de Quotient Intellectuel (QI) ont cette fonction. Ils ont été inventés à la fin du XIXe siècle par des chercheurs s’intéressant à la mesure de l’intelligence. Leur première utilisation à grande échelle date de la Première Guerre mondiale, lorsque l’armée américaine, qui n’avait jusque-là pas d’armée de masse, a sélectionné ses officiers sur la base de leur QI.

Sir Francis Galton (1822-1911) a été le plus notable de ces chercheurs. Il est amusant de se souvenir que Galton était le cousin de Charles Darwin (1809-1882), le théoricien de l’évolution. Les deux scientifiques n’ont pas que des liens familiaux : là où Darwin montra la force impitoyable de la sélection naturelle qui sélectionne les plus aptes et élimine les autres (« survival of the fittest »), Galton chercha toute sa vie à montrer la véracité de la théorie évolutionniste. C’est Galton qui inventa ce néologisme grec destiné à occuper une place si grande dans notre siècle : l’eugénisme3.

Galton a voulu développer des outils d’évaluation objective de l’intelligence afin de démontrer les deux points qui l’obsédaient : les variations de l’intelligence au sein des populations4 et le caractère héréditaire5 de cette intelligence.

Parler de QI n’a guère la cote aujourd’hui. L’évocation de ces tests mobilise tout de suite un tir de barrage de critiques : non scientifiques, ils seraient trop facilement pris comme l’alpha et l’oméga de l’intelligence.

Que penser de ces critiques, renforcées par notre réticence désormais instinctive face à toute esquisse de déterminisme – l’idée selon laquelle nous sommes inégaux de naissance et que rien ne peut y remédier totalement ?

La première chose à préciser est que les tests de QI sont « empiriques », c’est-à-dire bâtis à partir d’observations tirées de l’expérience. Ces tests font d’ailleurs encore l’objet de larges débats dans la communauté des chercheurs et sont sans cesse modifiés. Il n’y a pas un test de QI définitif. Il ne faut jamais perdre de vue que le QI est considéré dans ce livre comme une mesure insuffisante et à compléter de l’intelligence.

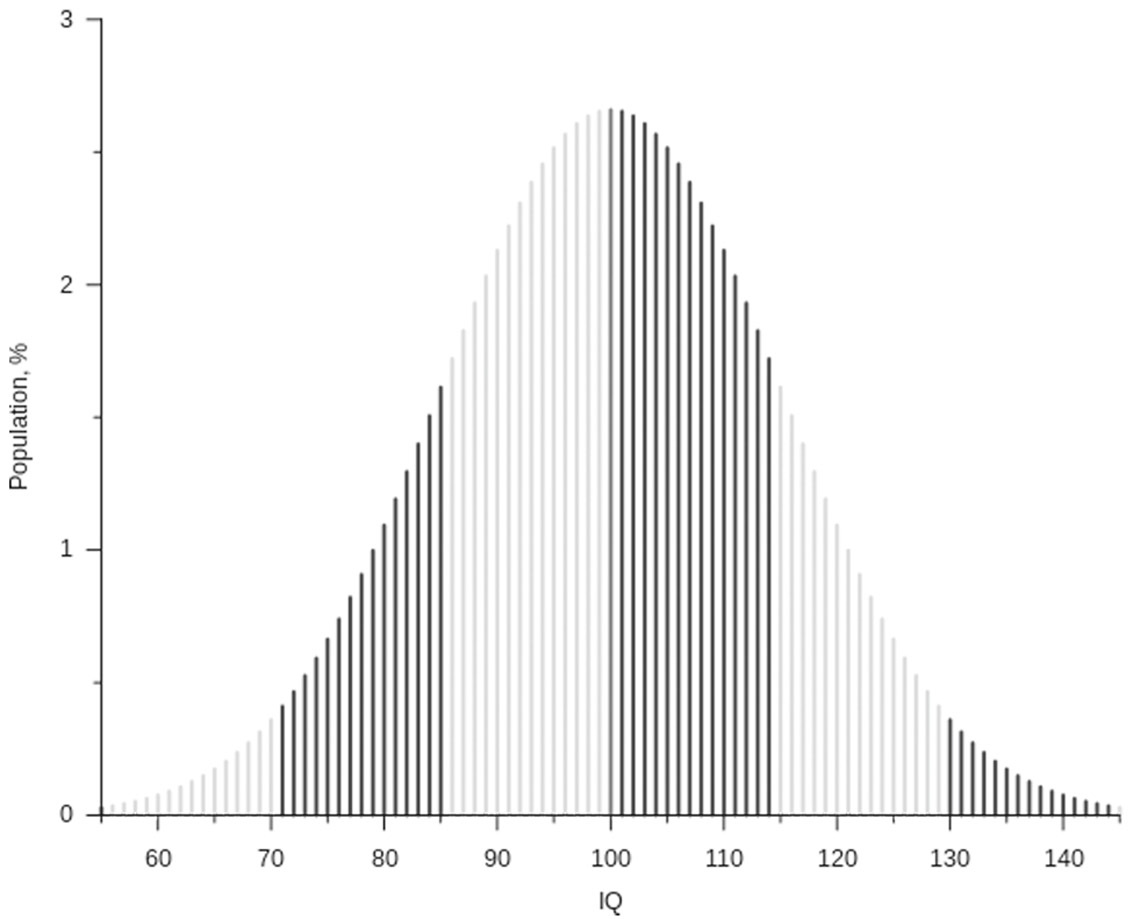

Ensuite, le QI n’a pas pour but de mesurer l’intelligence dans l’absolu, mais de constituer une mesure relative de sa répartition dans une population. C’est le sens de la courbe de Gauss – appelée familièrement courbe en cloche – de la figure 1. Dans cette distribution typique où le plus grand nombre se situe dans un honnête milieu, et où une petite proportion d’extrêmes se détache vers le haut comme vers le bas.

Figure 1 : Répartition théorique des QI (Herrnstein & Murray, 1994)6

Le QI de 100 représente, par construction, la moyenne. Les QI considérés comme anormaux – au sens de différents par rapport à la norme – sont ceux supérieurs à 132 ou inférieurs à 68. Une personne sur 30 000 environ a un QI égal ou supérieur à 160.

Le QI s’est considérablement élevé dans nos sociétés au XXe siècle : c’est ce que l’on appelle l’« effet Flynn7 ». Cela est dû au fait que les individus ont bénéficié d’un environnement intellectuellement plus stimulant qu’autrefois8 avec l’allongement des études, l’égalité homme-femme et une plus grande attention parentale. La société propose à l’enfant plus d’informations et de défis intellectuels. Cette augmentation moyenne est également favorisée par de meilleures conditions de vie – notamment une meilleure alimentation.

Le gain moyen en Occident a atteint 3 à 7 points de QI par décennie. Les Pays-Bas, qui disposent des tests effectués sur les appelés du contingent, enregistrent une progression moyenne du QI de 21 points entre 1952 et 1982.

La fin de l’effet Flynn en Occident ?

En 2016, une nouvelle étude réalisée par Richard Flynn et un collègue, Edward Dutton, a claqué comme un coup de tonnerre dans le ciel serein du rassurant « effet Flynn » qui nous faisait croire que nous étions sur un sentier d’intelligence en constante augmentation. Le QI moyen des Français avait baissé entre 1990 et 2009 de 4 points en moyenne, ce qui est énorme. Cette chute touche aussi des pays comme la Norvège, le Danemark ou le Royaume-Uni. Elle n’est donc pas un problème spécifiquement français – et l’Éducation nationale, sur cette affaire, peut être innocentée. Cette chute contraste avec la hausse rapide dans les pays asiatiques, ce qui montre bien que cette dynamique est environnementale et éducative et ne peut pas correspondre à une évolution génétique qui exigerait un temps très long : le QI moyen à Singapour et à Hongkong (108) est 10 points au-dessus de celui constaté en France (98)9. Les chercheurs estiment que le niveau moyen atteint dans la deuxième moitié du XXe siècle dans les pays développés était un pic dont nous allons nous éloigner à la baisse. Pour quelles raisons ? Il n’y a pas de certitudes absolues, mais plutôt des soupçons portant sur quelques facteurs dont on connaît encore mal le poids relatif.

Certains évoquent la moindre reproduction des personnes intelligentes10 ou plus exactement, la facilité plus grande pour les moins douées, grâce à notre système de solidarité, à se reproduire. La civilisation est dans son principe un mécanisme profondément anti-darwinien : elle substitue à l’impitoyable sélection des plus aptes un système d’entraide où les plus faibles peuvent espérer survivre et prospérer. Si en tant qu’humaniste on ne peut que s’en réjouir – la qualité d’une civilisation ne se mesure-t-elle pas précisément par la façon dont elle traite les plus faibles d’entre les siens ? –, cette entraide est un terrible frein à l’eugénisme « naturel » qui a fait de notre espèce ce qu’elle est…

Elon Musk est d’autant plus inquiet de la future puissance de l’IA qu’il est persuadé que notre patrimoine génétique se dégrade11. Il confesse : « Je ne dis pas que seuls les gens intelligents devraient faire des enfants. Je dis juste qu’ils devraient en avoir aussi. Et en fait je constate que beaucoup de femmes vraiment intelligentes ont un seul enfant ou aucun12. » Cette vision n’est pas l’apanage des philosophes d’extrême droite ou des industriels transhumanistes : le Prix Nobel de médecine très engagé à gauche Jacques Monod la défend dans Le Hasard et la Nécessité.

L’explication du recul du QI qui semble tenir la corde n’est pourtant pas principalement la « dégénérescence » de l’espèce. Des facteurs extérieurs liés à notre environnement seraient en revanche en cause : les perturbateurs endocriniens, autrement dit des substances chimiques ayant un effet sur notre développement neuronal via l’alimentation et la pollution seraient responsables. C’est presque une bonne nouvelle, puisque cela signifierait qu’il serait possible de remédier facilement au recul du QI. L’obésité, l’excès de lipides et la consommation de haschich sont également néfastes pour le tissu neuronal.

Le reproche le plus courant fait au QI repose sur le fait qu’il néglige d’autres formes d’intelligence. On verra plus loin combien c’est exact et combien l’existence de cette multiplicité des intelligences est importante face à l’IA. Mais il faut insister sur le fait que, sauf exception pathologique comme le syndrome d’Asperger, le QI est bien corrélé aux autres formes d’intelligence et constitue une bonne mesure – les scientifiques parlent de proxy – des capacités intellectuelles générales. Les études montrent que la possession d’un haut QI est fortement corrélée à la capacité de résoudre toutes sortes de problèmes abstraits, qu’ils impliquent le langage ou les mathématiques. Il est aussi un indicateur statistiquement fiable de la réussite académique, économique et sociale.

Ajoutons enfin, pour achever de réhabiliter le QI, que dans notre société industrialo-numérique, les innovations technologiques sont le fait d’ingénieurs et de scientifiques à fort QI. Ce n’est ni un jugement de valeur appréciatif pour eux ni dépréciatif pour les autres, mais un fait. Le QI ne mesure pas la dignité humaine.

L’importance du QI dans notre société n’est pas un mythe ni une exagération. Il est important de le comprendre, car c’est la raison pour laquelle la neurorévolution, en bouleversant l’intelligence humaine dans toutes ses dimensions, inaugure une ère nouvelle pour notre civilisation. L’intelligence est le levier dont les hommes se sont servis pour maîtriser leur monde ; en changeant profondément ce levier, les neurotechnologies vont désormais le transformer.

La machine la plus complexe de l’univers connu pèse 1 400 grammes

Nous ne connaissons pour l’instant qu’une seule entité douée d’intelligence conceptuelle : le cerveau humain13.

Si l’intelligence reste une notion difficile à définir et à mesurer, le cerveau est plus mal connu encore. Il constitue toujours, pour une large part et malgré les progrès de la science, une terra incognita. Le cerveau peine à se comprendre lui-même.

La démonstration que la pensée n’a besoin de rien de plus qu’un réseau de neurones parcourus d’influx nerveux14 est récente et reste inacceptable pour l’Église catholique, comme Jean-Paul II l’a rappelé en 1996. Le livre du neurobiologiste Jean-Pierre Changeux15 qui soutenait cette thèse, nouvelle à l’époque, a d’abord fait scandale. Aujourd’hui, la science montre que nous n’avons aucun besoin « d’âme » pour exister.

D’où vient le cerveau ? Il est l’outil développé tout au long de l’évolution pour résoudre les problèmes liés à la survie dans un environnement extérieur incertain et instable.

« Nous ne sommes ni aussi nombreux et prolifiques que les termites, ni aussi forts et agressifs que les requins. Créatures faibles et vulnérables, nous sommes obligés de trouver notre évolution en utilisant la puissance de notre cerveau16. »

Il s’avère être l’objet le plus complexe de l’univers connu : un cerveau humain renferme en moyenne 86 milliards de neurones interconnectés. Les neurones sont des cellules nerveuses reliées les unes aux autres par des fibres appelées axones et dendrites, qui transmettent sous forme de signaux bioélectriques ce que l’on nomme l’influx nerveux. Les neurones reçoivent des stimulations et sont aussi capables d’en émettre. Le relais qui assure la transmission de l’influx nerveux est la synapse : chaque neurone est doté de milliers de connexions synaptiques17.

Le cerveau est constitué de plusieurs strates superposées, fruit d’une longue évolution. Chef d’orchestre du fonctionnement inconscient des organes, des mouvements conscients et centre de décision, le cerveau traite les informations qu’il reçoit afin d’être capable de réagir à son environnement. En s’efforçant en permanence de comprendre les lois du monde où il évolue, le cerveau poursuit un but fondamental : permettre à l’individu de survivre et de se reproduire. L’opération consistant à stocker des données – la mémoire – et à les traiter pour en extraire du sens – les règles du monde – s’appelle l’apprentissage.

La neuroplasticité

La neurologie donne un point de vue bien particulier sur l’apprentissage. Qu’est-ce en effet qu’apprendre d’un point de vue neuronal ? Créer des connexions entre neurones18. Qu’est-ce que se souvenir ? Activer des connexions neuronales déjà créées. Les observations qui ont été faites sur le fonctionnement du cerveau aident notamment à comprendre dans quelles conditions et avec quels leviers on apprend le mieux19 : on retiendra quelque chose si on y voit un intérêt pour notre survie, si cela est lié à une émotion ou si cela fait écho à quelque chose que l’on sait déjà – ce sont les fameux « moyens mnémotechniques » que nous utilisons tous.

Les dernières découvertes concernant le cerveau ont mis en évidence sa fantastique plasticité : même si avec l’âge les changements sont plus difficiles, le cerveau est capable durant toute la vie de supprimer et de recréer des liens entre neurones. En 24 heures, 10 % des connexions synaptiques sont remplacées dans certains groupes de neurones20 ! Ce qui caractérise l’identité génétique d’un cerveau donné n’est pas « sa structure », car il n’y en a pas a priori, mais bien sa capacité à apprendre. Le cerveau doit sa grande valeur non pas à ce qu’il est mais à sa capacité à s’adapter.

Nous sommes collectivement en train d’expérimenter cette plasticité du cerveau à l’heure où l’usage des nouveaux outils numériques remodèle nos capacités de concentration et de mémorisation. Dans son livre à succès Ce qu’Internet fait à notre cerveau21, le journaliste Nicholas Carr décrit de quelle façon notre cerveau, qui avait été formaté depuis des siècles par les « outils de l’esprit » traditionnels – alphabet, cartes, presse écrite, montre –, est en train de connaître une réorganisation profonde du fait de nos nouvelles pratiques numériques. Là où le livre favorisait la concentration longue et créative, Internet encourage la rapidité, l’échantillonnage distrait et la perception de l’information par de nombreuses sources. Une évolution qui nous rendrait déjà plus dépendants des machines que jamais, accros à la connexion, incapables d’aller chercher une information sans le secours d’un moteur de recherche, doués d’une mémoire défaillante et finalement plus vulnérables aux influences de toutes sortes.

Le cerveau est le cœur de tous les pouvoirs

Le fait que notre cerveau soit un objet de convoitise n’est certes pas nouveau. Nous l’expérimentons tous les jours en tant que citoyens et consommateurs : les techniques marketing sont développées pour pénétrer nos mécanismes mentaux afin de nous faire acheter tel produit ou adhérer à telle idée. Le neuromarketing vise à utiliser les neurosciences pour encore mieux nous influencer. Nos goûts et désirs sont des données extrêmement précieuses pour les entreprises – et sont furieusement collectées dès que possible. Nos valeurs et façons de comprendre les choses ont toujours été essentielles pour les politiques. Mais, si l’appétit de compréhension, voire de contrôles extérieurs, de notre cerveau ne fait que grandir et s’intensifier, il est aujourd’hui complété d’un autre motif d’intérêt : l’intelligence est la poule aux œufs d’or de l’ère NBIC.

Qu’il s’agisse de le comprendre, de le contrôler, de l’augmenter, de le modifier ou de l’utiliser, le cerveau biologique est devenu le principal champ de bataille de ce siècle.