Geografia da Jangada

Podemos afirmar que a jangada seja ou não universal. É impossível negar qualquer uma destas conclusões e haverá material para o debate até adormecer um congresso de etnógrafos.

Naturalmente ela existiu sempre que as condições locais a explicaram e a necessidade humana, atingindo a um certo grau de técnica, determinou-lhe o aparecimento. Primeiro para atravessar os rios, braços de mar. Ainda hoje o castelhano chama balsa ao grande charco, ao pântano, e aos paus ajoujados para vencê-lo. Seria, logicamente, um par de troncos amarrados com cipós e depois, muito depois, surgiu a ideia genial da cavilha, um torno de madeira que se firmasse numa reintrância, garantindo a relativa solidez do aparelho náutico.

Se os homens do neolítico navegavam, esta navegação só podia ser sobre os paus amarrados com lianas. Depois de passar de uma margem para outra, numa vitória sobre a extensão, veio o sentido utilitário da pesca, perto da costa, rondando as saliências da terra bem conhecida, a jangada empurrada a varapau, deslizando, silenciosa e mansa, ao sabor da corrente e numa aproximação já intencional ao pescado. Muito tempo depois é que o homem fixou o cardume e aprendeu a surpreender-lhe a passagem, caminho acelerado da desova.

Esta pesca seria de arremesso, como ainda se pratica, de arpão e posteriormente a flecha, mirando a sombra fugitiva do peixe quase à flor d’água. Os nossos indígenas do Pará, Amazonas, Mato Grosso, ainda pescam assim, como frei André Thevet os enxergou no Rio de Janeiro de 1555.

A História desenha estas jangadas, com vários nomes, em tempos velhos e servindo para vadear os grande rios da Europa, a raft na Inglaterra, a floss alemã, a singael batava, o radeaux francês. Os gregos chamavam-na schedia e os romanos ratis, rataria. A França recebeu o nome através do provençal radel, dando radeau.

Trabalhavam todas na pesca. Um mosaico da desaparecida igreja de Santa Constância, em Roma, do século IV, mostra dois Eros pescando de arpão e rede numa rataria, segundo a informação de Garrucci.

Para os mares orientais e nas solidões oceânicas19 do sul as jangadas eram inumeráveis. Assim, a senhora Elisabeth Cary Agassiz, vendo em abril de 1865 uma nossa jangada nordestina chama-a catamarã, a jangada das Índias Orientais, com ou sem vela, uma vela quadrangular ou redonda, como dizem os náuticos.

Mesmo assim a canoa, vinda num estágio bem adiantado de sabedoria no plano de navegação, ultrapassou numericamente a jangada. Demorava o décuplo do tempo na construção mas podia conduzir número maior de pescadores ou de guerreiros.

Foi assim por toda a parte.

A jangada, não a balsa improvisada no momento do naufrágio e que deu no quadro de Géricault motivo de divulgação sentimental e literária,20 foi um instrumento de pesca, de função utilitária e ação diária tendo no Brasil uma área bem maior do que a presentemente registrada.

Ladislau Neto, diretor do Museu Nacional, respondendo a um ofício do Ministro da Agricultura, Afonso Augusto Moreira Pena, em abril de 1884, defendia-se da acusação de ter aceitado a jangada cearense de Francisco José do Nascimento, o “Dragão do mar”, como símbolo vivo do Abolicionismo, imagem expressiva da campanha contra a escravidão, garantida pela lei, dizendo ser a jangada acima de tudo um objeto de estudo, peça etnográfica, indispensável nas coleções de um estabelecimento que reunia a documentação típica da cultura material do Brasil.

Informa Ladislau Neto:

“A jangada brasileira, que muito se aproxima da balza dos índios primitivos de Guaiaquil, e de alguns afluentes do Alto Amazonas, ou ainda do Pripri dos Caraíbas, era a única embarcação de que se podiam servir os índios que habitavam o litoral brasileiro, compreendido entre os Abrolhos e o Cabo de São Roque. E o motivo disso é que toda aquela extensa secção da nossa costa tem como antemural, pelo lado do mar e nalguns pontos, a muitas milhas ao largo, extensas linhas de recifes que a nenhuma outra espécie de embarcação permitiram lhes singrasse as cercanias. A jangada era portanto o mais comum e o mais seguro batel daquelas regiões; e efetivamente nem ao norte do Ceará, nem ao sul dos Abrolhos o empregaram jamais os pescadores brasileiros. E, pois, que tão curiosa, e nesta Corte tão desconhecida embarcação se oferecia à secção etnológica desta instituição, por cujo aumento e prosperidade estou há tantos anos a lidar, como sabe todo o país, graves censuras ao contrário me deviam caber, se eu me houvesse esquivado ao oferecimento que se me fazia.”21

Certamente o limite meridional da jangada não era Abrolhos porque Jean de Lery descrevia as Piperis na baía da Guanabara em março de 1557 a janeiro de 1558, certains radeaux, qu’ils nomment Piperis e possivelmente fossem os mesmos Pripri, contração de Piripiri, os juncos, juncos aproveitados para uma jangada já mencionada por Gabriel Soares de Sousa em 1587, existente no rio de São Francisco:

“As embarcações que este gentio usava, eram de uma palha comprida como a das esteiras de tábua, que fazem em Santarém, a que eles chamam periperi, a qual palha fazem em molhos muito apertados com umas varas como vime, a que eles chamam timbós, que são muito brandas e rijas, e com estes molhos atados em umas varas grossas faziam uma feição de embarcações, em que cabiam dez a doze índios, que se remavam muito bem, e nelas guerreavam com os Tupinambás neste rio de São Francisco, e se faziam uns a outros muito dano” (cap. XIX).22

Paulino Nogueira, Alves Câmara, Beaurepaire Rohan fixam os mesmos limites, do norte da barra da Bahia até o Ceará, para a geografia da jangada.

Ladislau Neto, “Pai da Arqueologia Brasileira”, alarga a fronteira ao sul até os Abrolhos e encurta ao norte no Cabo de São Roque. Assim a coordenada geográfica do domínio jangadeiro seria Latitude 17º 58’S e Longitude 38º 42W, à Latitude 5º 29’S, Longitude 35ºW.

Além do Rio de Janeiro perdi contacto com as jangadas. Não há referência nos cronistas coloniais ou cartas dos jesuítas. Os padres Manoel da Nóbrega e Joseph de Anchieta e seus companheiros de catequese viajam e citam invariavelmente as canoas. Nenhuma jangada, comum na Guanabara da França Antártica de outrora, desconhecidas em 1884.

O então tenente Antônio Alves Câmara (faleceu Almirante) é peremptório:

“Ela (a jangada) é usada no trecho da costa do Brasil desde o norte da baía de Todos os Santos até a província do Ceará, e conquanto não sejam embarcações, que na atualidade naveguem habitualmente naquela baía em pontos determinados, alguns há que lá entram, e antigamente traziam cargas para ali de diferentes pontos da costa, e no Rio Vermelho, povoação distante cerca de cinco quilômetros da ponta de Santo Antônio, é ainda hoje quase o único meio de transporte e de pescaria, que empregam.”

O futuro almirante escrevia esta informação em 1888.

Além do Ceará também desaparecem provas maiores de sua presença. Os rios do Piauí e Maranhão são descidos em balsas sem velas. Os dois cronistas da França Equinocial, frei Ivo d’Evreux e frei Claude d’Abbeville, não falam em jangada e viajam sempre em canoas. Durante a luta contra o holandês firmado na ilha do Maranhão e litoral não há referência alguma às jangadas. Elas não eram transporte de guerra nem podiam prestar serviço de vulto mas bem deveriam ir surgindo, timidamente, nas pescarias. Nem mesmo assim. O reino é da canoa.

Pará-Amazonas não oferecem maior prova à jangada. Nem mesmo na emocional história das subidas e descidas do Rio das Amazonas. Frei Cristovão de Acuña ou o possível Piloto Mor de Pedro Teixeira em 1639, frei Gaspar de Carvajal em 1542, enfim nestas jornadas afoitas não balança uma só jangada nas águas do Rio Mar. As canoas sim, enchem o cenário. Todo su trato es por agua, en embarcaciones pequeñas, que llamam “canoas”, escreve frei Cristovão de Acuña. Os registos das escaramuças e guerras com os bergantins espanhóis ou portugueses são menções das incontáveis canoas-de-guerra. Assim vamos vendo... se tinham reunido mais de 130 canoas, nas quais havia mais de 8.000 índios... vinha por água imensa frota de canoas... índios em grande quantidade com canoas pequenas e há mesmo capítulos especiais sobre sua construção.23

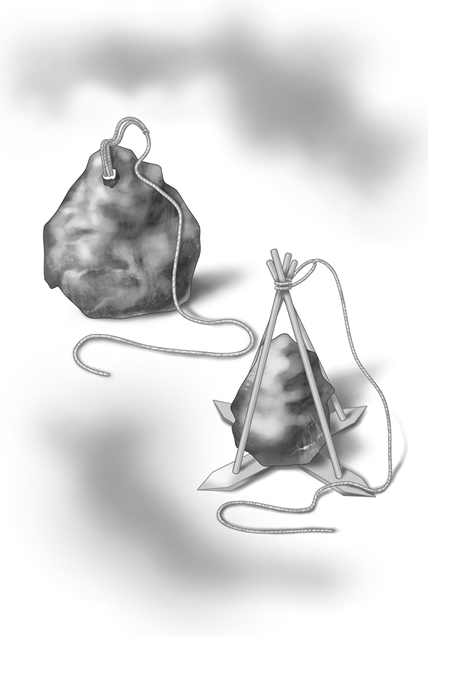

Poita de Tauaçu e a Fateixa

Semelhantemente ocorre no Maranhão e Piauí. No Maranhão há uma tentativa de introdução da jangada do Ceará durando quase toda a primeira metade do século XIX. No Piauí o transporte para descer os rios maiores, preferencialmente o Parnaíba, é a balsa.24

O Dr. Gustavo Luís Guilherme Dodt (1831-1904) estuda os rios Parnaíba, fronteiro do Piauí-Maranhão e Gurupi no Maranhão em missão oficial. Emprega unicamente balsas de talos da palmeira buriti no Parnaíba ou canoas de casca de jatobá no Gurupi.

Embarquei em uma balsa de talos de buriti e desci por este confluente até sua barra com o Parnaíba... Neste caso seria suficiente levar durante uma enchente um bote para cima, e este, que serviria de base aos trabalhos, bem como as balsas, que seriam necessárias, iriam descendo, enquanto que, começando o serviço embaixo, seria necessário procurar em toda a parte material novo para as balsas e construir estas sempre de novo, pois não é possível levá-las contra a correnteza.25

Tanto no Gurupi e no Tocantins o Dr. Dodt viaja em canoas,

fabricadas da casca de jatobá, obra dos índios, que dela se servem nos seus trabalhos de pesca e caça... O fundo um pouco flexível das canoas feitas da casca do jutaí presta-se a esta manobra melhor do que o das de madeira, e além disso demandam aquelas menos água. Estas vantagens reunidas às de ser sua construção mais fácil e seu custo menor, fazem com que sejam elas preferidas às de madeira, se bem que não durem tanto e ofereçam maior risco, pois basta romper-se um dos cipós com que são amarradas para que se afundem... A navegação no Tocantins acha-se sem desenvolvimento. Usam-se botes de 24 a 48 toneladas de porte, que, porém, só no inverno podem navegar, enquanto no verão só botes de 8 toneladas de porte acham água suficiente. Todas essas embarcações são construídas sem o menor jeito, não tendo proa nem popa e imitando na sua forma as canoas feitas de uma só árvore.26

As canoas sobem, com dificuldade e descem lepidamente. As balsas apenas descem a correnteza. As condições locais exilaram a jangada. Não há, logicamente, vela nas balsas nem nas canoas. Varejão e remo orientam as primeiras e empurram as segundas.

Deduza-se o heroísmo do governador Baltazar de Sousa Botelho de Vasconcelos subindo em 1813, de canoa, o Parnaíba. Ainda em 1855 o Parnaíba era navegado unicamente por gambarra, canoas e igarités.27

O argumento de Ladislau Neto marcando o habitat das jangadas entre os Abrolhos e o Ceará é muito simples para ser topograficamente verdadeiro: –

“E o motivo disso é que toda aquela extensa secção da nossa costa tem como antemural, pelo lado do mar e nalguns pontos, a muitas milhas ao largo, extensas linhas de recifes que a nenhuma outra espécie de embarcação permitiriam lhes singrasse as cercanias”.

Mesmo dentro da zona-de-conforto das jangadas, identificada por Ladislau Neto, estas não predominavam e sim as canoas. A jangada seria de posse individual ou familiar e a canoa de grupos domésticos ou tribais. A jangada pertencia ao indígena pescador e a ubá ou igara aos guerreiros para a luta e ocasionalmente para as pescas. As jangadas estariam em número menor quando os portugueses chegaram ao Brasil no século XV. Pelo litoral estendiam as malocas tupis em estado social mais adiantado, com a posse coletiva das canoas, dos alimentos obtidos em conjunto e das bebidas feitas para os moacaretás, as festas de conselho ou simplesmente de alegria pela colheita de determinados frutos. A jangada sempre me pareceu individual ou de pequeno grupo consoante a tradição numérica da tripulação, dois, três comumente e em raro quatro homens.

A jangada não encalha senão nas aberturas desse antemural de que falava Ladislau Neto. As estreitas igarités, canoas de cascas, leves, fáceis de erguer e transportar, também alcançariam, com propriedade idêntica, os mesmos lugares. A razão da escolha das jangadas terá explicação mais antiga, menos utilitária e de comportamento etnográfico ou de acomodação à situação dos locais que de um uso que resistia à transformação tribal pela simplicidade do seu emprego na manutenção de uma ou mais famílias, usada pelos membros da mesma.

No Maranhão a jangada, omissa nos documentários, foi objeto de tentativa de adaptação ao serviço da pesca por todo correr do século XIX.

César Augusto Marques (“Dicionário Histórico e Geográfico da Província do Maranhão”, São Luís, 1864) registra esses ensaios de aclimatação da jangada, índice de sua ausência na região.

Em 8 de fevereiro de 1826 o coronel Antônio de Sales Nunes Belfort, presidente do Ceará, oficiava ao presidente do Maranhão, Pedro José da Costa Barros, informando “que em virtude do seu ofício nº 6 lhe enviava oito pescadores, sendo três mestres e cinco marinheiros, os quais não tinham jangadas, e as poucas, que existiam, eram caras, e por isso não as mandava, e por estar persuadido de haver nesta Província madeira própria para construção delas”. Pedro José da Costa Barros era cearense e no seu atribulado governo no Maranhão julgava a jangada indispensável para a pesca local, com as condições exigidas e surpreendia-se de sua falta.

Em 8 de janeiro de 1866 saiu do Ceará o prático João Aprígio Antunes da Silveira numa jangada e a 11 arribou ao lugar “Canto do Rapador”, próximo à ermida de São José de Ribamar, na ilha do Maranhão, fazendo aguada. No dia seguinte, pelas 10 horas da manhã, fundeou na praia pequena onde causou muita admiração. Os dois jangadeiros que o acompanhavam, João José de Santana e Honório de Abreu, voltaram para o Ceará, levando a jangada, no vapor “Santa Cruz”.

Em 6 de dezembro de 1867 chegou, noutra jangada, um oficial da Polícia do Ceará, com ofício para o Chefe de Polícia do Maranhão, durante um inquérito sobre introdução de moeda falsa. O oficial regressou num navio da Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor mas a jangada ficou entregue ao Senhor Amâncio da Paixão Cearense que, apaixonado pelo assunto, mandou buscar outra jangada, chegada em 13 de janeiro de 1868, naturalmente do Ceará. Eram ambas as jangadas de 42 a 45 palmos de comprimento, de seis paus, de um a dois palmos de diâmetro, “e tinha cada uma a sua vela, que é maior do que qualquer das canoas de pescaria daqui”. “Tinham custado, no Ceará, 200$000 uma e a tripulação era de três homens, ganhando 50$000 mensais.” “Depois de três dias da sua chegada foram fazer uma viagem, puramente de experiências, pois nada sabiam dos mares desta Província.” Financiados pelo Sr. Amâncio da Paixão Cearense começaram a pescar, com proveito, indo mais de “20 e tantas léguas distante da fortaleza de São Marcos, além do canal”. Apesar de todos os sucessos, seis meses depois as jangadas jaziam abandonadas na Praia da Trindade porque “os jangadeiros, a princípio trabalhadores e contentes, do dia para a noite, sem causa conhecida, transformaram-se em indolentes e vadios”. “Abandonaram as jangadas, e foram pescar nas canoas, isto é, deixaram a pesca abundante, a que estavam habituados, para se entregarem à pescaria mesquinha, de que não tinham nenhuma prática!”

Barril de aguada

O domínio é da balsa de que fala o poeta Francisco Serra:

Apanhado o cipó, logo se entrança e apruma

O buriti, e, assim, numa fadiga insana,

De palha um teto se ergue e todo ambiente atama:

– Eis a balsa gentil, acolhedora e humana.

E descendo os rios maranhenses, próprios e comuns ao Piauí como o Parnaíba, a balsa é o veículo tradicional, integrado na paisagem econômica e social.

Parsondas de Carvalho a descreve:

“De Santo Antônio para as cidades marginais do Parnaíba o comércio se faz em balsas construídas com braços de buriti. A forma é das jangadas. Sobre ela é armada uma coberta de folha de palha de palmeira (pindoba) e, depois de arrumada a carga, comerciantes e passageiros embarcam, atam suas redes de dormir e, nelas deitados, fumando ou jogando, infelizmente não é lendo, deixam que a corrente os conduza”.28

Não tem, como as balsas de Guaiaquil, vela e bolina. Repetem o mesmo processo daquelas que descem o rio de São Francisco. Aí, às vezes, a balsa é feita de madeira que vai ser vendida e a tripulação sobe o rio regressando em canoa.

J. M. Cardoso de Oliveira (“Dois Metros e Cinco”, LXXIV) desenha o quadro:

“Ao cair da noite, abordaram o movimentado porto do Remanso: e quase ao mesmo tempo, chegava uma grande e pitoresca embarcação, tripulada por dois homens e feita de enormes troncos de madeira unidos solidamente por meio de cordas e correias de couro, sobre a qual, em cima de um tabuado, se erigia uma casinhola de aspecto provisório, mais tosca do que a da barca.

– Que é aquilo? perguntou o Luz.

– Uma balsa, seu Doutor. São madeiras que descem o rio para ser vendidas; a própria carga forma a embarcação, como vosmecê vê. Navegavam com a correnteza, e os barqueiros somente as guiam com as varas, e as põem no canal, se elas se desviam. Quando chegam embaixo, desmancham-se, vendem-se as madeiras, e o dono, que vai naquela casinha em cima, volta numa barca qualquer.”

Além das balsas há o Ajoujo também descrito por J. M. Cardoso de Oliveira (cap. LXXII):

“Pouco adiante lobrigaram um ajoujo – formado por três canoas, reunidas por meio de paus roliços a elas amarrados com tiras de couro cru.

Cobrindo-as, estendia-se um tablado para sustentar a carga, abrigada, como nas barcas, por uma armação idêntica; nas pontas dos paus salientes de ambos os lados prendiam-se longas tábuas, formando as ‘coxias’ destinadas à manobra dos barqueiros, em falta das bordas.”

A primeira descrição minuciosa é a de Halfeld em 1860.

Em todos os grandes rios europeus a madeira, cortada, desce ao sabor da corrente, Reno, Elba, Oder, Vístula, Danúbio. Se reúnem a madeira, chegando a 40 até 70 unidades, diz-se “madeira em jangada” e aí se verifica o étimo “unir”, origem do vocábulo. As madeiras são ligadas por vimes ou varas transversais, conforme a informação de Herder. Nenhuma ligação terá com o nascimento da jangada malaia, catamarã, igarapeba, piperis brasileiras do século XVI, porque estas já estavam no plano útil da pescaria, e não do transporte, como Das Floss germânica, ou a raft das ilhas britânicas.

A jangada, desde o primeiro registo no último ano do século XV até nossos dias, apareceu e continua como elemento econômico, ligado à pesca e não à guerra ou ao transporte comum como as canoas, igaras, ubás.

Das balsas indígenas o melhor quadro é a usada pelos indígenas Pamaris ou Paumaris nas lagoas e cabeceiras do rio Purus. Barbosa Rodrigues sobre estes aruacos escreve: – “Os Pamaris ainda hoje moram em casas ambulantes ou balsas, sobre as águas do rio e dos lagos, com receio de um novo dilúvio.” Alves Câmara, resumindo-lhes as atividades, informa que durante as vasantes abandonam as balsas onde moram habitualmente sob um cochicholo sobre os paus roliços, embarcam em ubás e também em pequenas jangadas em que percorrem as margens dos rios.

Estas balsas consistem na

“reunião de grandes troncos em um sentido, e na de outros superiores perpendicularmente a eles, e esse todo é atracado com cipós. Sobre elas constroem a sua casa, ou maloca. Assemelham-se muito às de Guaiaquil; porém as casas têm o telhado de palha de forma das nossas do campo. Elas não usam velas, só são impelidas por varas. São feitas, segundo Rodrigues Ferreira, de aninga ou ambauba, de mututí, molongó, seringueiras, uucuuba e outros”.

O Pará não ambientou a jangada e sua presença em massa é a canoa nas mais diversas formas e diferentes tipos. Era a embarcação habitual indígena e para ela vieram as simpatias dos usos coloniais. Os portugueses trouxeram outros modelos, especialmente nas embarcações de mastros mesmo adaptando às ubás indígenas a influência alienígena, amanhecendo o aparecimento dos barcos maiores, as barcaças do Douro em Portugal. Barcaça, aumentativo de barca.

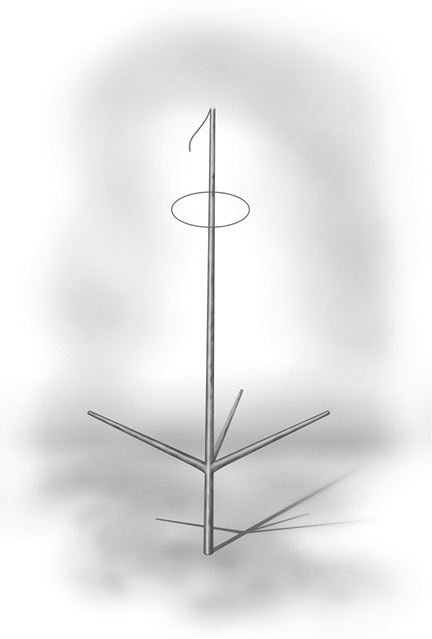

Pinambaba

As jangadas desapareceram praticamente da Bahia. Viveriam ainda na primeira década do século XX mas não eram de presença permanente como no nordeste. Já em 1705 o poeta Manoel Botelho de Oliveira não as incluía nas tarefas habituais da pesca e sim os saveiros e canoas:

Os pobres pescadores em saveiros,

Em canoas ligeiros,

Fazem com tanto abalo

Do trabalho marítimo regalo.

Em Sergipe já não se pesca de jangada salvo quando vem uma ou outra do Pontal de Cururipe, Alagoas, para a praia de Atalaia Nova na margem esquerda da barra do rio Sergipe nos meses de novembro a março.29 Depois da pescaria estas jangadas deixam as águas sergipanas e voltam às Alagoas. E mesmo assim não são muitas. No verão de 1952-1953 foram apenas duas e no de 1953-1954 uma única.30

A permanência da jangada na região de Alagoas no Ceará explicar-se-á por vários elementos de acomodação ambiental. A regularidade dos alísios já notados por Jorge Marcgrav na época holandesa, indicando a insistência dos ventos E e SE, e o ritmo normal que se altera sensivelmente duas vezes no ano, soprando para o sul durante o inverno e para o norte no verão, passando pelo quadrante do leste duplicadamente no período dos doze meses. Em Natal e pela costa inteira a predominância é Lés-sueste que sopra de quatro a cinco mil horas por ano, seguindo-se o Sueste com a terça parte e o Leste com uma quinta. Há sempre vento no litoral nordestino e vento regular, possibilitando a pescaria diária. As tempestades são raras e não assumem a violência, intensidade e duração existentes noutras zonas.

A simplicidade e pobreza do aparelhamento justificam sua popularidade para as atividades dos homens das praias. Integra-se perfeitamente dentro da reduzida economia praieira. Uma canoa custaria, no mínimo, o duplo do preço para a aquisição.

Estes ventos do mar que garantem e custodiam a existência humana na zona tropical, como estudou detidamente Gilberto Osório de Andrade, dão às jangadas a segurança de uma função cotidiana pelo conhecimento meteorológico sem maiores surpresas.

Há o fator da tradição que é uma permanente psicológica. As profissões fixadas pelo tempo em determinadas regiões só desaparecem quando as condições mesológicas se modificam inteiramente. Mesmo assim resiste uma porção de desajustados incapazes de aceitar outra atividade diversa daquela desempenhada por ele, pais e avós. Junto à tradição está o caráter conservador do pescador, a quase imutabilidade mental expressa no automatismo dos processos e nas soluções dos problemas diários e rotineiros. Quando o sistema de comunicações estabeleceu com o sertão do interior uma interdependência para venda e compra comerciais, facilitando a vinda dos sertanejos às cidades de beira-mar o velho matuto transforma-se rapidamente, embora mantendo as linhas gerais de sua sensibilidade, o encanto pelas suas festas do passado, vaqueijadas, a admiração pela poesia dos cantadores e debates das pelejas do desafio de improviso, uma certa percentagem de fidelidade à sua alimentação secular, com o leite coalhado, a manteiga do sertão, os queijos de manteiga e de bola, imitando o do Reino.

Nas praias, próximas à capital e mesmo sendo seus arredores, a população de pescadores fica, interiormente, como há cem anos. As predileções são as mesmas e idênticas as repulsas, desconfianças e negativas. Os mitos e lendas que se desfazem no sertão como não resistindo ao impacto do litoral, nas praias são mantidos inalteravelmente, numa tranquilidade obstinada que denuncia cristalização inarredável na memória coletiva. A contiguidade e continuidade desta aproximação entre pescadores e citadinos não influi decisivamente para sua adaptação aos costumes e mentalidade urbana. Os jangadeiros são os mesmos de duzentos anos. Aprendem e usam unicamente o essencial à sua conveniência financeira e vital. Pelo lado de dentro são invencivelmente imóveis.

Apesar dos esforços dos leaders sindicais para criar uma mentalidade de classe, ciosa de sua profissão e em permanente contacto com seus companheiros, os operários das fábricas, padeiros, carpinteiros, ferreiros, pedreiros, misturam-se habitualmente com todos os amigos, frequentando todos os ambientes e dispersos, socialmente, no meio do povo em geral. Os pescadores são incapazes deste movimento expansivo. Tratam dos seus negócios e regressam ao seu mundo não criado artificialmente por uma doutrina de exaltação profissional mais nascido e mantido por uma sequência de tempo e de ajustação psicológica.

Por isso, o jangadeiro, o pescador, dificilmente deixará sua jangada ou o seu bote de pesca. O problema simples é elevá-los dentro de sua base e não transferi-los para outro campo de produção.

A geografia da jangada fixou-se com estes elementos de conservação, na plenitude de sua presença poderosa e secular.

Mas a exposição destes fatores de permanência não justificaria o desaparecimento das jangadas na Bahia e Sergipe se não surgisse o implemento econômico, mutilador invencível do quadro tradicional. A Bahia nunca possuiu grande número de jangadas e já em 1587 Gabriel Soares de Sousa enumerava a vastidão dos barcos a serviço do trabalho da pesca, transporte e guerra e, bem depressa, aludia às jangadas como instrumento de pescarias de escravos indígenas. Para Sergipe ter-se-ia verificado fenômeno semelhante. No livro clássico do almirante Antônio Alves Câmara, que era baiano, as jangadas não apareciam em volume sensível por estas zonas de Bahia e de Sergipe. O grande número de barcos de quilha e de fundo chato na Bahia, o uso normal e intensivo da vela, fizeram diminuir e desaparecer a jangada baiana e sergipana, ajudados por outras razões que seriam a utilização em massa das canoas pelos proprietários de escravos, latifundiários, senhores de engenho, contra a jangada que daria um rendimento mais reduzido e parco diante das necessidades maior do núcleo que se desenvolvia progressivamente.

Esta mesma dedução aplicar-se-á de Alagoas ao Ceará, domínio das jangadas contemporâneas, especialmente Paraíba – Rio Grande do Norte – Ceará. Mas nesta zona a tradição desta jangada era maior e as necessidades foram menores porque a população não teve idênticas exigências da capital do Brasil colonial até 1763. O nordeste sob o domínio da Companhia das Índias Ocidentais ampliou a pescaria. Marcgrav escreve:

– “A pesca do litoral, como sabes, foi outrora riquíssima e lucrativa para os Lusitanos, quando estas coisas lhes pertenciam na íntegra; presentemente se acham muito abandonadas.”

Mas Joannes de Laet anotou: – “Depois porém esta aparece reassumida pelos nossos em grande escala.” Para este grande mercado consumidor a jangada não era própria e diminuiu sensivelmente. As canoas locais e outros modelos batavos multiplicaram-se. Depois da expulsão, na queda demográfica da região e regresso aos antigos padrões de vida, as barcas não diminuíram mas nas praias ao norte e sul as jangadas reapareceram em plena tarefa haliêutica. E estão se mantendo justamente nas areias onde o mercado não era tão desmarcado.

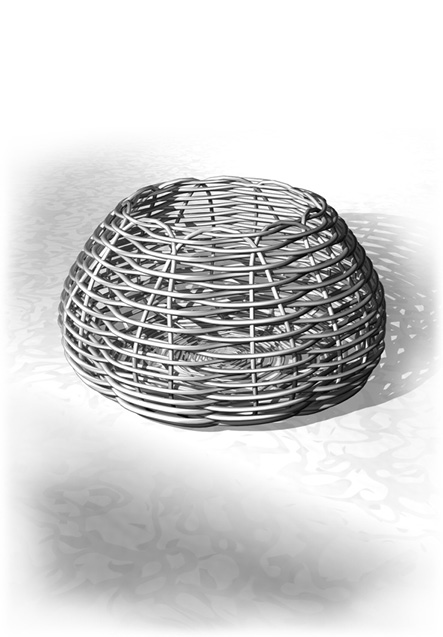

Samburá

Natal possuiu jangadas fornecedoras do pescado em número alto, o décuplo do atual, enquanto sua população esteve no nível dos 30.000 a 50.000. Quando duplicamos, a jangada foi cedendo aos botes de pesca, baiteiras, avançando para as pescarias de albacoras, voadores, agulhas, velhos privilégios das jangadas e alimentos históricos do povo. Basta lembrar que os habitantes dos dois bairros velhos da cidade do Natal eram apelidados de Xarías, os da Cidade Alta, comedores de xaréu, e Canguleiros, os da Ribeira na Cidade Baixa, devotos do Cangulo.

Certamente o índice financeiro baixo mantém a jangada e a ascensão econômica vai expulsando ou restringindo sua presença nos “verdes mares bravios...”

* * *

Escrevendo sobre a jangada no Ceará informa Florival Seraine:

“A pesca é realizada por meio de jangadas em grande trecho do litoral cearense, especialmente o que se estende da praia do Pacém à de Caiçara, no município de Aracati. Em Paracuru, Imboaca, Caponga, Canoa quebrada, Pirambu, Arpoadores, são utilizadas as embarcações aludidas, mas não resta dúvida que da praia de Iracema (antiga praia do Peixe), era Fortaleza, ao porto vizinho do Mucuripe é onde se encontram os maiores núcleos de jangadas pescadoras.”

As jangadas são em quase sua totalidade de rolos mas ultimamente têm aparecido algumas de tábuas, porém em número muito reduzido.31

No Rio Grande do Norte da cidade do Natal para o norte, os pontos preferidos são Redinha, Genipabu, onde há estaleiros de construção de jangadas de tábuas, Pitangui, Muriú, Maxaranguape, Caraúbas, Maracajaú, Zumbi, Rio do Fogo, com construção de jangadas de rolos e de tábuas, grande tradição jangadeira local, Touros, Cajueiro, São José. Gostoso, Caiçara, com construção de jangada, centro atual da pesca do voador, Jacaré, Galinhos, Barreiras e Macau. Para o sul de Natal, que também possui jangadas, vivem Areia Preta, Ponta Negra, Pirangi, Pipa, Barra do Cunhaú e Baía Formosa, antiga Aretipicaba, famosa pela pescaria de albacoras.

Os portos tradicionais da jangada na costa da Paraíba, do norte para o sul, são: baía da Traição, Costinha em Cabedelo onde há centro animado de pesca de baleias com aparelhagem moderna. Ponta de Mato, Pitimbu, Formosa, Poço Penha e Tambaú.32

Noutra informação33 mais ampla apontam Tambaú, com fabricação de jangadas, Pitimbu, igualmente. Cabo Branco, Bessa, Acaú, baía de Traição, Barra de Camaratuba, Ponta de Coqueiro, Coqueirinho, Costinha, Fagundes, Gameleira, Ponta de Lucena, com construção jangadeira, Jacuma, Bonsucesso e Enseada.

Em Pernambuco os pontos jangadeiros são Ponta de Pedra, Pilar (na ilha de Itamaracá), Janga (Pau Amarelo), Rio Doce, Olinda, Pina, Piedade, Gaibu (Cabo de Santo Agostinho), Porto de Galinhas, Barra de Serinhaém, Tamandaré, Puiraçu (São José da Coroa Grande). “A quase totalidade das jangadas utilizadas na pesca, neste Estado, é de jangadeira (apeiba). Consta que está em experiência a substituição da jangada de rolos (devido à escassez de material) por um flutuador, construído de tábuas, mas com armação (vela e bancos) da jangada indígena.”34

No litoral das Alagoas pescam “aproximadamente 350 jangadas, todas de rolos, exercendo o serviço de pesca, nas praias de Jaraguá, Pajussara, barra de Santo Antônio, Camaragibe, Barra Grande, Porto da Rua, Porto de Pedras e Maragogi”.35

Quantas jangadas pescam no nordeste? Menos de duas mil. Menos de mil e quinhentas. No Ceará, 500; no Rio Grande do Norte, umas 160; na Paraíba, 145 e Alagoas, 350. Não pude obter o número pernambucano. 1.155 sem Pernambuco. É o que sei.

19 Na Polinésia não existem mais jangadas, os “pae-pae”.

20 Em 2 de julho de 1816 o “Medusa”, navio francês, bateu no banco de Arguin, 40 milhas da costa africana, e soçobrou. Numa improvisada jangada 149 náufragos refugiaram-se, vogando sem água e alimentos, doze dias, com cenas desesperadas de antropofagia e loucura. Restavam apenas quinze sobreviventes quando o brick “Argus” encontrou-os. Alexandre Corréard e o cirurgião Savigny publicaram a narrativa da jornada trágica da qual haviam participado. Esta narrativa inspirou Géricault para o famoso Le Radeau de La Méduse, exposto no Salão de 1819 em Paris e atualmente no Museu do Louvre.

Foi, literária e artisticamente, a jangada mais célebre.

21 Edmar Morel, Dragão do Mar, 168-169. Rio de Janeiro, 1949. A jangada de Francisco José do Nascimento, 1839-1914, o chefe dos jangadeiros abolicionistas do Ceará, oferecida ao Museu Nacional, passou para o Museu de Marinha e desapareceu.

22 Erland Nordenskiold assinala a raft of rushes na América do Norte, norte do México, México, América Central, Peru incaico e Patagônia. Podia ter incluído o Brasil. O padre jesuíta Luís Figueira, escrevendo em agosto de 1609, regista pequeninas balsas de junco no nordeste brasileiro, caminho do Maranhão: fazem feixes de junco, que não sofrem uma pessoa em suma; senão que a de ir nadando, e descansando somente sobre o junco. Informa ainda que nas travessias dos rios não apareciam as jangadas por falta de madeiras próprias para sua construção.

23 “Gaspar de Carvajal, Alonso de Rojas e Cristobal de Acuña, Descobrimento do Rio das Amazonas, 43, 61, 116; traduzidos e anotados por C. de Melo Leitão, Brasiliana – 203. São Paulo, 1941. Sobre a construção de canoas, § 23o e número XXXVIII.

24 O folclorista Neri Camelo informa-me que no Rio Parnaíba a balsa sem cobertura, isto é, sem a palhoça de abrigo e destinada unicamente ao transporte de cargas, denomina-se Cachorro.

25 DR. GUSTAVO DODT, Descripção dos Rios Parnahyba e Gurupy, 25, 61, 137, 142, 147 e 218. Brasiliana – 133, São Paulo, 1939.

26 Idem.

27 José Martins Pereira de Alencastre, Memória Chronológica, Histórica e Corográfica da Província do Piauí, revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo XX, 95. Gambarra é uma canoa, a maior das embarcações no Pará antigo. Igareté ou Igarité, igara-reté, a verdadeira canoa, construção típica indígena.

28 Informações de Domingos Vieira Filho, São Luís do Maranhão.

29 Informação do Capitão dos Portos do Estado de Sergipe, Capitão de Corveta Fernando Carlos Cristofaro Alves da Cunha em 2 de setembro de 1954.

30 Idem.

31 Informação do Capitão dos Portos do Estado do Ceará, Capitão de Fragata Ernesto de Mourão Sá, em 2 de setembro de 1954.

32 Informação do Sr. João Carlos Carneiro.

33 Informação do Capitão de Corveta Arnaldo Courrège Lage, Capitão dos Portos do Estado da Paraíba em 17 de novembro de 1954.

34 Informação do Capitão dos Portos do Estado de Pernambuco, Capitão de Fragata Mário Cavalcanti de Albuquerque, em 9 de setembro de 1954.

35 Informação do Capitão dos Portos de Alagoas, Capitão de Corveta Álvaro Calheiros, em 31 de agosto de 1954.