Presença no Brasil

No domingo de Pascoela, 26 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral foi ouvir missa na ilhéu da Coroa Vermelha, Frei Henrique Soares chantou na areia a sua cruz processional de ferro, os braços findando em cabeças de cravo, cruz missionária no modelo das Cruzadas, e celebrou o Santo Sacrifício num altar portátil dentro do rico esperável. Depois, desvestido, subiu a uma cadeira alta e pregou o Evangelho. Ao redor do almirante todos os capitães das naus, pilotos, mestres, marinheiros, grumetes e os degredados, ouviam.

Na praia fronteira, os Tupiniquins seguiam o cerimonial, olhando o pálio brilhante que resguardava o altar, a indumentária do sacerdote e dos cavaleiros. E quando os portugueses sentaram-se para ouvir o sermão, levantaram-se eles tocando busina, cantando e bailando.

Pero Vaz de Caminha, escrivão anotador, escreveu algumas linhas definitivas para o assunto:

“E alguns deles se metiam em almadias – duas ou três que aí tinham – as quase não são feitas como as que eu já vi – somente são três traves, atadas entre si. E ali se metiam quatro ou cinco, ou esses que queriam, não se afastando quase nada da terra, senão enquanto podiam tomar pé.”

Registrara, pela primeira vez no Brasil, a Piperi ou Igapeba dos tupis, ainda virgem do futuro nome malaio de Jangada.

Comparou-a a uma Almadia embora bem diversa das que teria visto. Almadia é a canoa monóxila, estreita e comprida. Feita de uma única árvore, aproveitada em sua seção retilínea, os portugueses a conheciam das costas d’África. Valia piroga, pangaio, escaler, bote, tone, lancha. Provinha do árabe al-madia, do verbo mada, cavar um madeiro à maneiro de calha ou canoa.

Jaime Cortezão anotando “A Carta de Pero Vaz de Caminha” (nota 17, Rio de Janeiro, 1943) informa:

“Almadia era termo corrente, nos começos do século XVI, entre os navegantes portugueses, que as conheciam das costas de África. Já quando chegaram à ilha de Arguim, no começo das suas navegações, encontraram almadias (Azurara, “Crônica da Guiné”, capítulo XVII). Daí por diante, todos os demais navegadores e cronistas, desde Azurara, Duarte Pacheco e Valentim Fernandes se referem ao uso das almadias em toda a costa, que vai da Barberia até ao Congo. Se algumas dessas embarcações, feitas, por via de regra, dum só pau, eram pequenas e de fábrica rudimentar, outras possuíam castelos de avante, figuras esculpidas de proa e podiam levar cinquenta, oitenta e até cem homens. Com efeito, Duarte Pacheco, referindo-se à região do Niger, diz: “... e nesta terra ha as mayores almadias, todas feytas de hum paao, que se sabem em toda Ethiopia de Guinnee, e alguas d’ellas ha tamanhas, que levaram oitenta homees”... (Esmeraldo, pág. 124). Valentim Fernandes vai mais longe e é mais preciso. Falando das cousas entre o Senegal e o Gâmbia, escreve: “Todas estas terras tem naujos... a q chamãam almadias. E som todos de hu pao, delles grandes e delles pequenos... E os de guerra leuã 60 e 80 e cem homens e todos remã quãtos ali vam, saluo ho capitã q esta assentado meio delles” (obra cit. pág. 73). Com essas embarcações, os negros das costas da Guiné pescavam no mar, transportavam produtos de terra em terra, faziam guerra uns aos outros e atacavam até os navios portugueses. Diogo Gomes, na sua conhecida relação – De prima Inventione Gujnee, para melhor representar o poder dum soberano indígena, refere que possuía muitas almadias e conta que uma pequena expedição fora atacada por 300 destas embarcações (O manuscrito “Valentim Fernandes”, pág. 193). Eram estas as almadias que Pero Vaz conhecia e comparava com as rudimentares jangadas dos tupiniquins da Baía Cabrália.”

Correspondia às nossas Ubás e Igaras que Frei Vicente do Salvador, em 1627, noticiava serem

“canios de um só pau, que lavram a fogo e a ferro; e há paus tão grandes que ficam depois de cavadas com dez palmos de boca de bordo a bordo, e tão compridas que remam a vinte remos por banda”.

Eram as canoas de guerra que Gabriel Soares de Souza em 1587 gabava as de setenta palmos, “tão compridas como galeotas”.

Era a canoa indígena cantada por Frei José de Santa Rita Durão (Caramuru, canto V, XXXVIII):

Chamam canoa os nossos nesses mares

Batel de um vasto lenho construído,

Que escavado no meio, por dez pares

De remos, ou de mais voa impelido;

Com tropas e petrechos militares.

Vai de impulso tão rápido movido,

Que ou fuja da batalha, ou a acometa,

Parece mais ligeiro que uma seta.

As “três traves atadas” e vistas por Pero Vaz de Caminha em 26 de abril de 1500 não pareciam, realmente, como almadia alguma deste mundo.

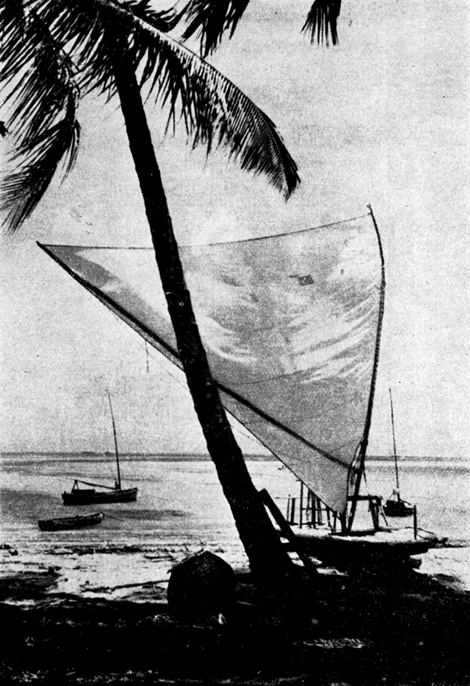

Jangada pernambucana — Gentileza do Departamento de Documentação e Cultura de Pernambuco

A Jangada é que, mesmo sem nome consagrador, recebera sua menção de existência etnográfica na terra do Brasil.

Toda a gente se esquece de informar à Jangada do direito de ter algum orgulho. Nenhuma outra embarcação é mais antiga. A Jangada bem se podia afirmar aristocrática porque tem uma hereditariedade fixada. Antes dela o homem teria apenas o pavor olhando água corrente ou pancada do mar na praia neolítica. Há trinta mil anos que a Jangada existe com a mesma finalidade dos nossos dias e sempre muito parecida com a fundadora de sua raça.

Ela e o Carro de Boi são realmente totens de todos os veículos marítimos e terrestres espalhados nos territórios do mundo. Mas o Carro de Boi alegará apenas uns seis mil anos, um nada se olhando a velhice útil da Jangada que Pero Vaz de Caminha deu para chamar Almadia no primeiro domingo cristão do Brasil.

Certamente o nome Jangada não chegara a Portugal no último ano do século XV e sim deslizavam nos rios as balsas.

Não vou discutir Jogos Florais como mantenedor da Jangada, embarcação inicial. Deduzo que não foram os “primeiros” os barcos de couro, os de capim cobertos de peles e calafetados de betume, popularizados no Egito. Nem as boias de vitela cheias de ar assoprado. Ou os de junco, de palha comprida, piripiri, apertada em molhos e correndo ainda no lago Titicaca e que os Caetés pernambucanos sabiam fazer, recebendo dez a doze guerreiros que enfrentavam os Tupinambás, segundo notícia de Gabriel Soares de Sousa. Deduzo que a primeira embarcação foi o tronco sobrenadando numa enchente de rio no preamar de lua, maré de sizigia num plenilúnio de janeiro. Primeiro empregada como auxílio para a flutuação, apoiando-se na travessia d’água. Depois cavalgou-o, batendo com os pés e as mãos, inventando a natação. Com o nome de cavalete5 ainda resistem estes processos no Brasil. A Jangá pequena, a Jangada maior, a Catamarã indiana, vieram daí. O barco de couro, redondo, que chamamos, ensinados pelo castelhano, Pelota, exigiria técnica acima do começo do Neolítico.

A Jangada começou com balsa sem governo e posteriormente ajudada pelos varapaus, vadeando rios e lagos. Muito após é que apareceu o remo, impulsionando e dirigindo. Foram assim as “pae-pae” da Polinésia e as jangadas brasileiras do século XVI.

Por estas e outras razões modestas voto na prioridade da Jangada como ancestral do transatlântico, velocidade inicial e ainda contemporânea e testemunha das glórias do neto longínquo, movido a turbinas, passada a era ornamental do amplo velame gemente.

As três traves que Pero Vaz de Caminha olhou junto ao ilhéu da Coroa Vermelha ainda mais simbólicas surgiriam para a evocação porque estavam na sua forma de nascimento, abrindo caminho para a singradura dos caravelões.

Insisto em apresentá-la como embarcação milenar. Estou convencido que representa a primeira fórmula consciente do navio dirigido por mão humana.

A jangada feita por Ulisses na ilha Ogigia é superior à jangada contemporânea como solidez e conforto.

Vá por conta de Homero, “Odisseia”, canto V, a informação. O rei de Itaca derrubou vinte árvores, manejando o machado de bronze, aplainou os troncos, furou-os com broca, ajustando-os com cavilhas e travessas.

Ergueu a ponte na proa com frasquias reunidas, cobrindo-a de longas pranchas. Chantou um mastro onde ajustou a verga. Preparou laboriosamente um remo de governo.

Ao redor da embarcação elevou como paveses uma caniçada de salgueiros defendendo-se das vagas.

Recobriu a coberta de folhagem fresca e odorífera.

O pano da vela, telas finas tecidas pelas divinas mãos de Calipso, foi colocada ao mastro, tendo adriças, cordoalha e bolinas para o bracear de verga. E, como a nossa jangada, Ulisses empurrou-a para o mar sonoro fazendo-a deslizar sobre rolos.

Daí velejou o herói “para a delícia das coisas imperfeitas” que tanto satisfazem. Ogigia será uma ilha da costa de Marrocos onde a consagrou Bérard ou a ilha da Madeira, segundo a lição de Henning. A jornada segue até o naufrágio, pela ira de Netuno, diante da terra dos Feacianos, a Corfu, pátria da linda Nausicaa. Em boa nau o astucioso Ulisses volta a Itaca depois de vinte anos errante em guerra e mar irado.

A Jangada neste tempo amável dos Deuses olímpicos estava bem acima da nossa atual. Semelha, exceto a casinha de bambu, coberta com folhas de bananeira, a balsa da expedição “Kon-Tiki” que, em 1947, de Callao na costa peruana, venceu a solidão de oito mil quilômetros do Pacífico até a polinésia Raroia.

O chefe, Thor Heyderdahl, dizia-a feita sob modelos do divino Kon-Tiki, anterior aos Incas e por eles expulso do seu reino ao redor do lago Titicaca.

Quer uma e quer outra, a de Ulisses voltando da guerra de Troia, e a “Kon-Tiki” com cinco noruegueses e um sueco, são superiores às jangadas que diariamente pescam entre o Taci e as Paredes no Atlântico, verde e sedutor.

Durante o século XVI o português pode observar de perto a esquadra indígena. Possuía dois tipos gerais de embarcações: a canoa e a que foi denominada Jangada.

A canoa era mais comum e usada como transporte de guerra e viagem ao longo das praias, de enseada em enseada sem muito avanço para mar alto. As variedades eram muitas, madeiro escavado e de cascas, mas não se afastavam da forma comum específica.

Hans Staden é autor do primeiro livro estrangeiro, VIAGEM AO BRASIL, Marpurgo, Hesse, 1557, e fixa o assunto no “Como navegam nas águas”. Refere-se aos Tupinambás, tupis de sangue velho.

“No país há uma espécie de árvores a que chamam Yga Ywera (‘Ygá-ybyrá, pau ou madeira de canoa’, nota de Teodoro Sampaio), cuja casca os selvagens destacam de cima a baixo, fazendo uma armação especial ao redor da árvore para tirá-la inteira.

Depois, tomam a casca e a transportam da serra até o mar; aquecem-na ao fogo, dobram-na por diante e por detrás e lhe amarram dois paus atravessados no centro para que se não achate, e fazem assim uma canoa, na qual cabem 30 pessoas, para irem à guerra. A casca tem a grossura de um dedo polegar, mais ou menos 4 pés de largura e 40 de comprimento; algumas mais compridas e outras mais curtas. Nelas remam apressados e navegam longe tanto quanto querem. Quando o mar está baixo, puxam as canoas para a terra até o tempo ficar bom. Não vão mais de duas milhas, mar afora; mas, ao longo da terra, navegam muito longe.”

Hans Staden viveu em Santo Amaro, artilheiro no fortim de Bertioga, prisioneiro dos Tupinambás, resgatado pelos franceses, depois de muitos meses de cativeiro, voltou à Europa em 1554. Não fala em Jangadas.

De março de 1557 a janeiro de 1558 viveu no Rio de Janeiro o francês Jean de Lery. No seu VIAGEM À TERRA DO BRASIL (“A la Rochelle, 1578”) registrou, pela primeira vez em língua estrangeira, certains radeaux, qu’ils nomment PIPERIS, empregados pelos Tououpinambaoults (Tupinambás) no serviço de pesca.

“Pour donc parachever ce que i’avois à dire touchant la pescherie de nos Tououpinambaoults, outr ceste manière de flescher des poissons, dont i’ay tantost fait mention, encor, à leur ancienne mode, accommodant les espines en façon d’hameçons & faisans leur ligne d’une herbe qu’ils nomment Toucon, laquelle se tille comme chanvre, & est beaucoup plus forte: ils peschent non seulement avec cela de dessus les bords & rivages des eaux, mais aussi s’advançans en mer, & sur les fleuves d’eau douce, sur certains radeaux, qu’ils nomment Piperis, composez de cinq ou six perches plus grosses que le bras, iointes & bien liees ensemble avec des pars de ieune bois tors: estant, di-ie, assis lá dessus, les cuisses & iambes estendue, ils se conduisent oú ils veulent, avec un petit baston plat qui leur sert d’aviron. Neantmoins ces Piperis n’estant gueres que d’une brasse de long, & seusement large d’anviron deux pieds, outre qu’ils ne sçauroyent ondurer la torment, encores ne peut-il sur chacun d’iceux tenir qu’un seul homme a la fois: de façon que quand nos sauvages en beau temps sont ainsi nuds, et un à separez en peschans sur la mer, vous diriez, les voyant de loing, que ce sont singes, ou plus tost (tant paroissent ils petits) grenouilles au soleil sur les busches de bois au milieu des eaux. Toutesfois parceque ces radeaux de bois, arrengez comme tuyaux d’orgues, sont non seulement tantos fabriquez de ceste façon, mais qu’aussi flottans sur l’eau, comme une grosse claye, ils ne peuvent aller au fond, i’ay opinion, si on en faissoit par deçá, que se resoit un bon et seur moyen pour passer tant les rivieres que les estangs & lacs d’eaux dormantes, ou coulantes doucement: aupres desquelles, quand ont est hasté d’aller, on se trouve quelquesfois bien empresché” (Histoire d’une voyage faict en la terre du Brésil, ed. Alphonse Lemerre, II, 6, Paris, 1880).6

Outro chamado a depor na espécie é Pero de Magalhães Gandavo. Não se sabe em que paragem do Brasil esteve e viveu nem sua duração possivelmente anterior a 1570.

Escreveu o Tratado da Terra do Brasil, publicado somente em 1826 e a História da Província Sâcta Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil, impressa em Lisboa, oficina de Antônio Gonsaluez, Ano de 1576. É o primeiro livro português publicado sobre o Brasil.

No capítulo X passa não a Piperi ou a Igapeba mas a Jangada. É o registo mais antigo que conheço em português do nome de Jangada.

“Também se sustentam de muito marisco e peixes que vão pescar pela costa em Jangadas, que sam huns três ou quatro páos pegados nos outros e juntos de modo que ficam à maneira dos dedos da mão estendida, sobre os quaes podem ir duas ou três pessoas ou mais se forem os páos, porque sam mui leves e sofrem muito peso em cima d’água. Têm quatorze ou quinze palmos de comprimento, e de grossura orredor, ocupam dous pouco mais ou menos” (ed. Anuário do Brasil, 130, Rio de Janeiro, 1924).

Daí em diante é Jangada o nome usado pelos portugueses.

Fácil, rápida, simples, de conservação cômoda, puxada pelo remo chato de folha larga que o indígena tupi denomina Jacumã, a Jangada é a própria pesca quando feita por um só ou dois homens, os escravos encarregados do suprimento da cozinha colonial.

À margem dos rios as pequenas Jangadas esperam os senhores para a travessia. Assim, em 1583, o Visitador Padre Cristovão de Gouveia passeia pelas residências e aldeias jesuítas, viajando em rede mais das vezes e transportado em Jangadas seguras pelos rios do interior baiano.

Padre Fernão Cardim, o cronista desta visita apostolical, descreve:

“Ao dia seguinte dissemos missa antemanhã, a qual acabada já o almoço estava prestes de muitas e várias iguarias, que nos ajudaram passar aquele dia muitos rios caudaes. Um deles passaram os índios o padre (Cristovão de Gouveia) na rede, pondo-o sobre as cabeças, porque lhes dava a água quase pelo pescoço, os mais passamos a cavalo com bem de trabalho. Passado este chegamos ao grande rio Joanes; este passamos em uma jangada de paus levíssimos, o padre visitador ia na jangada sobre uma sela, por se não molhar e os índios a nado levavam a jangada.”

Estava a jangada integrada na economia normal portuguesa no Brasil.

O Padre Simão de Vasconcelos (Vida do Venerável Padre Joseph de Anchieta da Companhia de Jesus, Taumaturgo do Novo Mundo, da Província do Brasil, Lisboa, p. 68, 1672) amplia um tanto as dimensões das canoas quinhentistas, dando-as com capacidade para 150 guerreiros:

“Para este efeito fabricavam canoas de guerra de grandeza notável, destrincando as matas, naquela paragem imensas, viçosas, e que sobem as nuvens, e cavando aqueles corpos grossos, curados do sol e dos anos faziam embarcações fortíssimas, capazes as maiores de cento e cinquenta guerreiros, todos soldados, porque com o mesmo remo em punho de uma parte, e outra da canoa, sustentam o arco e despedem a seta com destreza grande. E quando o pede o perigo, com o mesmo remo se escudam, porque era seu remar em pé, e tinham os remos, uns como escudetes, com que aparavam as flechas dos contrários. Eram os remeiros por ordinário nestas ocasiões quarenta e mais ainda, por banda.”

Pero Lopes de Souza, em março de 1530 na baía de Todos os Santos, assiste a uma batalha naval de cem almadias com sessenta homens cada uma. É de crer que Pero Lopes de Souza, marinheiro e não escrivão como Pero Vaz de Caminha, conhecesse realmente as almadias para dar-lhes o justo nome.

“Estando nesta bahia no meo do rio pellejaram cincoenta almadias de húa banda, e cincoenta da outra; que cada almadia traz secenta homens, todas apavezadas de pavezes pintados como os nossos: as cincoenta almadias, da banda de que estavamos surtos foram vencedores; e trouxeram muitos dos outros captivos, e os mataram com grandes cerimonias, presos per cordas, e depois de mortos os assavam e comiam.”7

Cem igaras com seis mil indígenas guerreiros numa peleja náutica deviam ter impressionado Martim Afonso de Souza e o mano Pero Lopes de Souza, futuros Donatários.

Apesar da frota visitar pontos habitados pela indiada tupi Pero Lopes de Souza não fala nas jangadas por nome algum. Nas proximidades da baía da Traição, em 3 de fevereiro de 1530, os indígenas vêm às naus perguntar se precisam de alguma madeira brasil ou ibirapitinga. Não vêm de canoas. Vêm nadando. Vieram de terra, a nado, às naos indios a perguntar-nos se queriamos brasil.8

Já em 1587 sabia-se com quantos paus a canoa era feita e os segredos na escolha das árvores preferidas. Gabriel Soares de Souza, Tratado descritivo do Brasil em 1587, cita a fabricação das igaras (caps. XXXIII e LXXI) com a indicação das madeiras favoritas.

A Jangada era a pescaria nas margens dos mangues, nas enseadas onde o peixe vinha trazido de manso pela correnteza macia. Pescava-se a linha ou pequenas tarrafas, mais próximo às praias. O mariscador deu às confidências maiores sobre as assombrações marítimas, bolas de fogo azul, clarões inexplicáveis perpassando, animais fabulosos que emergiam, espalhando terror. Os Ipupiaras, homens marinhos, andam pelo rio d’água doce pelo tempo do verão, onde fazem muito dano aos índios pescadores e mariscadores que andam em jangadas, onde os tomam, informa Gabriel Soares de Souza (cap. CXXVII), que teve mortos cinco índios seus, arrebatados pelo faminto monstro.9

Os cronistas do século XVI e XVII registam sempre a canoa cheia de indígenas, remando de pé, rumando aos assaltos ou cercando as naus traficantes para permutar espelhos, anzóis, machados em troca dos troncos do pau-brasil.

A Jangada estava desempenhando missão mais fecunda e doméstica, garantindo o pescado, alongando-se ao correr da costa, demandando os pesqueiros mais próximos. É de economia íntima, desprovida dos recursos de velocidade e capacidade transportadora. Sempre que se fala em combate é a canoa o instrumento indispensável. Assim registam os desenhos da época, os Tupinambás que atacam Bertioga ou os Tamoios que enfrentam Estácio de Sá vão gritando o excitamento belicoso numa esquadra de canoas esguias, valendo pirogas de guerra.

Gabriel Soares de Souza indica a Apeiba (Apeiba tibourbou, Aubl) como o Pau-de-Jangada, chamado em nosso tempo Jangadeira, próprio para fazer dele uma jangada para pescar no mar a linha.

Também 1618, no Diálogo das Grandezas do Brasil, III, Brandônio escreve: – “Também há outro páo que chamam de jangada, porque se fazem as taes dele pera andarem pelo mar o qual é também levíssimo”.

Jorge Marcgrave, História Natural do Brasil, lv. VIII, cap. VII regista o reparo holandês:

“No mar pescam com pequeno anzol munido de isca, e ligado com fio, assentando em três madeiras alternadamente amarrada, chama Igapeba, e os lusitanos Iangada. Porém são feitas de madeira da árvore Apeiba.”

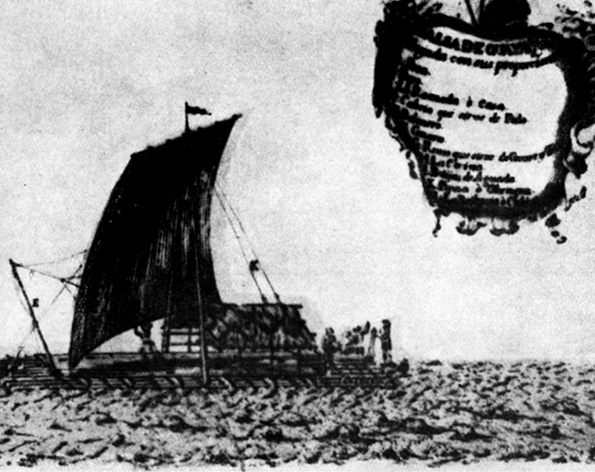

A Balsa de Guaiaquil em 1736 — Gentileza do Dr. Fritz A. Rabe

Da intensidade haliêutica informava Marcgrave:

“A pesca do litoral, como sabes, foi outrora riquíssima e lucrativa para os Lusitanos, quando estas cousas lhes pertenciam na íntegra; presentemente se acham muito abandonadas.”

Há o registro de Joan Nieuhof que viveu de 1640 a 1649 na região ocupada pelos batavos, especialmente no Recife.

Falando sobre os indígenas recorda:

“Afoitam-se bastante no oceano, servindo-se apenas de três toras de madeira, atadas, a que chamam Igapeba e que os portugueses chamam Jangada. A madeira de que para isso servem é, geralmente, a Apeiba”; Memorável Viagem Marítima e Terrestre ao Brasil, tradução de Moacir N. Vasconcelos, 312-313, São Paulo, 1942.

A jangada continua abastecendo de peixes aos holandeses e brasileiros. É ainda a comunicação fácil e ousada para romper água e vento e obter contacto distante. Na cidade do Natal o forte dos Reis Magos estava, desde 8 de dezembro de 1633, cercado. Pelo mar a esquadra do comandante Jan Cornelissen Lichthart e por terra os oitocentos homens do tenente coronel Baltazar Bijma apertavam o bloqueio. Mesmo assim uma jangada passa navios e patrulhas postas às margens do rio Potengi e leva um boi para a praça sitiada sem que ninguém veja como apareceu o auxílio.

Em 1635 a esquadra de dom Lopo de Hozes e don Rodrigo Lôbo veleja para a Bahia. Uma jangada deixa o cabo de Santo Agostinho e alcança a nau almiranta, conduzindo o desesperado apelo dos brasileiros, suplicando o ataque ao Recife quase desguarnecido. Não atenderam e a ocasião única se perdeu, mas a História registra que a mensagem fora levada por um homem que se aventurou a sair ao mar numa jangada; Southey, IIº 308.

Não era possível artilhá-la suficientemente e daí o recurso flamengo atinar com o uso das canoas maiores para transporte de tropas, munições, reforço. A jangada possuía o direito dos mantimentos e de retirar do mar e das fozes dos rios o pescado bem farto e os crustáceos bem gostosos.

A explicação do uso da jangada era seu emprego em qualquer tempo. As canoas produziam mais peixes, com as redes, mais exigiam bom tempo. Caindo chuva forte, mar picado e vento brusco as canoas não deixavam o porto. As jangadas largavam mesmo na tempestade se a tanto fosse necessário.

Há um documento precioso na espécie. Gabriel Soares de Souza, IIo, XX, falando dos engenhos de açúcar no Pirajá, entre 1569 e 1587, informa:

“Este rio de Pirajá é muito farto de pescado e marisco de que se mantém a cidade e fazendas de sua vizinhança, em o qual andem sempre sete ou oito barcos de pescar com redes, onde se toma muito peixe, e no inverno em tempo de tormenta pescam dentro nele os pescadores de jangadas dos moradores da cidade e os das fazendas duas léguas à roda, e sempre tem peixe de que se todos remedeiam.”

Assim no mau tempo as canoas com redes recolhiam e as jangadas fornecedoras do pescado às fazendas e à cidade do Salvador vinham fazer o serviço no inverno em tempo de tormenta.

Na sua Notícia de 1587 Gabriel Soares de Souza fala em mil e quatrocentas embarcações que se reuniram “todas as vezes que cumprir ao serviço de Sua Majestade” e adianta:

“E são tantas as embarcações na Bahia, porque se servem todas as fazendas por mar: e não há pessoa que não tenha seu barco, ou canoa pelo menos, e não há engenho que não tenha de quatro embarcações para cima; e ainda com elas não são bem servidos”. (IIº, XXXII).

Por isso houve a sobrevivência da jangada.

Um tipo popular no tempo do domínio holandês é a barca PICHILINGUE, feita ao modelo das embarcações comuns de Flessingue, largas e de calado reduzido, algumas de fundo chato, podendo demandar os rios pernambucanos em serviço de carga. Na ata das convenções da rendição holandesa, lavrada na campina do Taborda em 23 de janeiro de 1654, assina como um dos delegados flamengos o conselheiro Gilberto de With, presidente dos Escabinos e “Diretor das barcas Pichilingues do porto do Recife”.

A indicação do cargo denuncia a importância das funções.

A jangada presta um alto favor político e moral aos batavos. O tenente coronel Nicolas Claez escapa-se da fortaleza das Cinco Pontas no Recife e foge, vestido de pescador e numa jangada, para a ilha de Itamaracá levando a notícia da submissão flamenga. Ainda viajou para a Paraíba e Rio Grande do Norte espalhando a informação do desastre. Por este fato as guarnições militares embarcaram levando artilharia e sem esperar a vinda da força recuperadora encarregada da ocupação. A jangada era o meio mais veloz e podia deslizar sem rumor entre os navios da esquadra bloqueadora do Recife e levar aviso aos companheiros espalhados nos vários pontos ainda dominados pela Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais.

Durante o século XVIII a popularidade da jangada não decai. Ao correr de toda a guerra dos Mascates e suas repercussões, os dois segundos lustros setecentistas, é a jangada maneira o veículo de pronta escapula para conduzir conspiradores ou fugitivos para as praias distantes ou à Bahia. Para trazer víveres ao Recife cercado pelos “nobres” de Olinda é a jangada o meio incomparável iludindo a vigilância dos barcos e das patrulhas e fortins espalhados ao longo da costa.

É o século do povoamento nordestino e decorrentemente a pescaria toma vulto e volume de alta monta. As jangadas enxameiam, acompanhando as piracemas, especialmente do pirabebe, o peixe-voador. Transporta sal para as salgas de carnes secas ao sol. Entrega o peixe no curso dos rios maiores que se tornam viáveis no tempo do inverno. É a fase em que nascem os povoados de pescadores em sua maioria, olhando a pancada do mar, o arrais no alto do girau, mirando a mancha negaceante dos cardumes. E também do plantio dos coqueirais que dariam à paisagem litorânea a moldura característica de sua ornamental presença.

É igualmente o transporte clandestino, silencioso, ideal para o contrabando. Contra o monopólio do sal das marinhas portuguesas as jangadas nordestinas carregam o sal de Macau, de Areia Branca, do Aracati e desaparecem, viajando de noite e passando a carga nas madrugadas aos portadores misteriosos que a distribuem numa atividade de formigas. O sal era transportado em sacos de couro cru. Uma canoa chamaria a atenção do fisco real. Quem podia desconfiar da jangada humilde, inofensiva e comum? Para o nordeste, o monopólio do sal foi a mais inútil das leis portuguesas. Graças à jangada.

Com o século XIX a mais antiga descrição é a de Henry Koster. Teve o cuidado de datar o primeiro registro da jangada. Foi na manhã de 9 de dezembro de 1809, no porto do Recife.

Koster vinha da Inglaterra no navio “Lucy”, saindo de Liverpol em 2 de novembro do mesmo 1809. Seu depoimento é de entusiasmo:

“Nada do que vimos nesse dia excitou maior espanto que as jangadas vogando em todas as direções. São simples balsas, formadas de seis peças, duma espécie particular de madeira leve, ligadas ou encavilhadas juntamente, com uma grande vela latina, um remo que serve de leme, uma quilha que se faz passar entre as duas peças de pau, no centro uma cadeia para o timoneiro e um longo bastão bifurcado no qual suspendem o vaso que contêm água e as provisões. O efeito que produzem essas balsas grosseiras é tanto maior e singular quanto não se percebem, mesmo a pequena distância, senão a vela e os dois homens que as dirigem. Singram mais próximos do vento que outra qualquer espécie de embarcação.” Viagens ao Nordeste do Brasil, tradução de Luís da Câmara Cascudo, 31, São Paulo, 1942.10

Com desenho de Henry Koster vendo a jangada pernambucana de 9 de dezembro de 1809 finda a história da viagem no tempo.

Não há mais alteração digna de registro nem modificação ampliadora de seus elementos essenciais e típicos. Da velha “almadia” de Pero Vaz de Caminha em 26 de abril de 1500 para a jangada de 1954 a diferença é muito menor do que entre as “três traves atadas” junto ao ilhéu da Coroa Vermelha e a embarcação ágil e dirigida que Koster está vendo com seus olhos de inglês nascido em Portugal.

Em 1809 a jangada está completa, evoluída, contemporânea. Os registros subsequentes de viajantes do século XIX não alteram o conjunto nem trazem novidades. A jangada está formada e provou a sua presença desde os primeiros dias do Descobrimento até nossas tardes quando ela já viu transatlânticos, submarinos, aviões a jato e discos voadores.

O príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied vê uma jangada na costa de Goiana, em Pernambuco, na manhã de 27 de junho de 1815.

“Cruzamos, enfim, com uma embarcação de pescadores, carregando três homens; chamam a essas embarcações jangadas; são feitas de cinco a seis pedaços de uma madeira leve que no Brasil se denomina “Pau-de-Jangada”, Koster nos deu uma estampa da jangada em sua viagem ao Brasil. Essas jangadas navegam com grande segurança no mar; são empregadas na pesca ou no transporte de diferentes coisas ao longo do litoral; andam muito depressa, impelidas por uma grande vela latina, presa a um mastro curto. Teríamos com prazer aproveitado a ocasião, após uma longa travessia, de conseguir peixe fresco, mas não valia a pena, para satisfazer esse desejo, correr atrás dos pescadores.” Viagem ao Brasil, 25.11

Há outro retrato da jangada em 12 de novembro de 1816. Escreve o francês L. F. de Tollenare:

“Navegamos todo o dia a curta distância da costa, reconhecendo a entrada do pequeno rio Goiano, a Ponta de Pedras, o rio de Igaraçu e a interessante ilha de Itamaracá, que contém quatro belos engenhos e escapou de ser a sede do domínio holandês no Brasil. Vimos um grande número de baleias. O mar estava coberto de jangadas ou pequenas balsas do país, nas quaes os negros pescadores se aventuram com uma audácia assombrosa. As jangadas se compõem de três pedaços de madeira de 12 a 15 pés de comprido e 8 a 9 polegadas de largo, apenas esquadriados e ligados por travessas; uma delas é munida de um buraco no qual se implanta o mastro, que suporta uma vela triangular de algodão; na outra há um pequeno banco, de dois pés de altura, sobre o qual se acocora o piloto, a fim de colocar-se um pouco ao abrigo das vagas que a todo o instante alagam a embarcação.

Uma estaca fincada atrás do mastro serve para suspender o saco de farinha e o cabaço de aguardente. Cada jangada é tripulada por dois ou três homens; quando o vento as faz pender fortemente demais os homens se suspendem do outro lado, para fazer contrapeso; nadam como peixe e se a embarcação vira – vira muito raramente – introduzem entre os dois paus uma tábua que serve de quilha e de timão, arrancam o mastro e o banco, os reimplantam sobre a parte da balsa que ficou para cima e continuam a sua navegação sem cuidados, a balsa podendo navegar sobre as faces que são igualmente planas. As jangadas se aproximam muito mais do vento do que as embarcações de quilha, viajam com uma rapidez admirável, e se não é raro, dizem, vê-las percorrer dez milhas em uma hora. Oferecem um aspecto muito divertido para o espectador, mas para os tripulantes deve ser uma navegação muito penosa, por quanto a cada movimento das ondas eu as vi ficarem submersas”; As Notas Dominicais, Riagp, vol. XI, nº 61, 353.

Como despedida das transcrições há esta nota feminina de Elisabeth Cary Agassiz, acompanhando o marido e reparando, pela primeira vez, uma jangada no litoral nordestino num domingo de Páscoa, 17 de abril de 1865.

Encontra uma das jangadas mais rústicas e sem a vela característica. Chama-a Catamarã como se deparasse nas Índias Orientais. Mas a jangadinha estava lutando em mar alto, bem longe de terra, cruzando-se com o confortável “Colorado” que trazia de New York a missão Agassiz, com o sonho das geleiras e morenas glaciais ainda notadas nas quenturas dos trópicos.

“Tivemos esta manhã uma distração muito grande. Cruzamos com várias dessas embarcações frágeis e extravagantes que se chamam catamarans, tripuladas por pescadores que parecem, em cima dessa armação, verdadeiros anfíbios. O seu barco consiste em uns troncos de árvores amarrados juntos, por sobre os quais a onda passa a todo momento sem que os homens pareçam se incomodar com isto. Eles pescam, andam, sentam-se, levantam-se, bebem, comem, dormem em cima dessas quatro ou cinco vigas mal unidas, tão descuidados e parecendo tão à vontade como nós no meio do luxo do nosso possante navio. Habitualmente eles se recolhem ao porto ao cair da tarde; mas veem-se alguns que, levados ao largo pelo vento, se afastam a duzentas milhas ou mais.” Viagem ao Brasil, trad. Edgar Sussekind de Mendonça, 54, São Paulo, 1938.

Curioso é que frei André Thevet, que viveu no Rio de Janeiro de 10 de novembro de 1555 a 31 de janeiro de 1556, não haja citado a Piperi e fale somente nas petites Almadies, ou barquettes composées d’escorces d’arbres sans clou ne cheuille, longues de cinq ou six brassées, et de trois pieds de larguer que são as igaras ou ubás, canoas de casca ainda vivas no Pará, Amazonas e Mato Grosso.

Rugendas não desenhou a jangada e Debret apenas fixou a de transporte de madeira, radeau de bois de construction.

5 O “cavalete” é um grosso pedaço de pau que, cavalgado, ajuda a manter o nadador à flor d’água. Não o encontro nos velhos e novos dicionários, Moraes, Domingos Vieira, Figueiredo, Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa (segunda edição), etc. A. Métraux, “La Civilisation Materielle des tribus tupi-guarani”, 211, Paris 1928, regista: – “Les Omagua possédaient à coté de leurs grands canots, des troncs d’arbre, (caballito) sur lesquels ils naviguaient assis a califourchon”. Em Barléu a gravura “Castrum Mauritii ad ripam Fluminis S. Francisci” divulga outro tipo em que o passageiro atravessa ajoelhado sobre dois pedaços de madeira, impelindo-os com um pequeno remo; Fuga hostis trans fluvium Sangalis.

6 “Terminando, direi, ainda, a respeito do modo de pescar dos tupinambás, que além das flechas usam também espinhas à feição de anzóis, presas a linhas feitas de uma planta chamada Tucom a qual se desfia como cânhamo e é muito mais forte. Com esse apetrecho pescam de cima das ribanceiras e à margem dos rios. Também penetram no mar e nos rios em jangadas, a que chamam piperis; são feitas de cinco ou seis paus redondos, mais grossos que o braço de um homem, e bem amarrados com cipós retorcidos. Sentados nessas jangadas, com as pernas estendidas dirigem-nas para onde querem com um bastão chato que lhes serve de remo. Como esses piperis têm apenas uma braça de comprimento e dois pés mais ou menos de largura, resistem mal às tormentas e mal podem suster um homem. Quando o tempo está bom e os selvagens pescam separadamente, parecem de longe, tão pequenos se veem, macacos ou melhor rãs, aquecendo-se ao sol em achas de lenha soltas nas águas. Como essas jangadas, feitas à maneira de órgãos, flutuam como pranchas grossas, penso que se as construíssemos em França teríamos um bom meio de atravessar os rios e pântanos, e lagos de águas paradas ou de fraca correnteza, diante dos quais nos vemos muitas vezes embaraçados”; Viagem à terra do Brasil, trad. de Sérgio Milliet, 150, ed. Martins. São Paulo.

7 Diário da Navegação de Pero Lopes de Souza, vol. Io, 157-158. Estudo crítico do comte. Eugênio de Castro. Rio de Janeiro, 1940.

8 Idem, p. 120.

9 Sobre o Ipupiara, Luís da Câmara Cascudo. Geografia dos Mitos Brasileiros. São Paulo: Global, 2002.

10 “Nothing this day created so much astonishment on board our ship, amongst those who had not been before upon this coast, as the Jangadas, sailing about in all directions. These are simply rafts of six logs, of a peculiar species of light timber, lashed or pinned together; a large latine sail; a paddle used as a rudder; a sliding weel let down between the twe centre logs; a seat the steerman, ond a long forked pole, upon whic is hung the vessel containing water, the provisions Ec. These rude floats have a most singular appearance at sea, no hull being apparent even when neat them. They are usually managed by two men, and go closer the wind than ony description of vessel”: TRAVELS IN BRAZIL, Io 4. London, 1817.

11 Tradução de Edgar Sussekind de Mendonça e Flavio Poppe de Figueiredo, refundida e anotada por Oliverio Pinto, C. E. N. São Paulo, 1940.